《六国论》 17张 -课件-2020-2021学年高一语文统编版(2019)必修下册

文档属性

| 名称 | 《六国论》 17张 -课件-2020-2021学年高一语文统编版(2019)必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 510.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-22 15:34:36 | ||

图片预览

文档简介

教学目标

1. 了解苏洵及“论”的文体特点,积累、梳理并归纳本课文言知识。

2. 了解六国灭亡的原因、作者借古讽今的目的。

3. 学习本文运用的举例论证、对比论证等论证方法,了解本文论证严密的写作特点。

4. 探究本文的现实意义,加深对历史事件的思考深度,提高审美情趣和文化品位。

一、题解

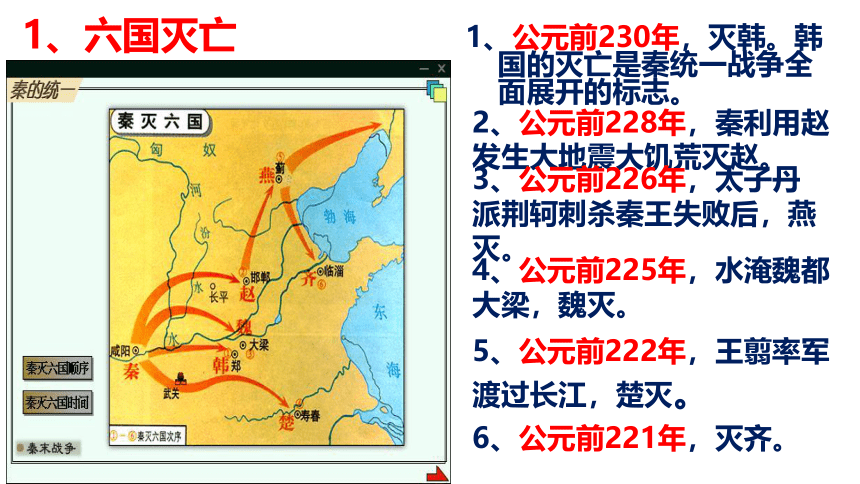

1、六国灭亡

1、公元前230年,灭韩。韩国的灭亡是秦统一战争全面展开的标志。

2、公元前228年,秦利用赵发生大地震大饥荒灭赵。

3、公元前226年,太子丹派荆轲刺杀秦王失败后,燕灭。

4、公元前225年,水淹魏都大梁,魏灭。

5、公元前222年,王翦率军渡过长江,楚灭。

6、公元前221年,灭齐。

“论”是一种文体,以论证为主,其特点是善于说理。“六国论”就是“论六国灭亡的根本原因”的意思。

“论”主要分为两种:一种是政论,用于发表对当时政治的见解和主张;一种是史论,通过评论历史,总结历史教训,为当时的统治者提供治国之鉴。本文即史论。

2、文体

《留侯论》《过秦论》

苏老泉 二十七

始发愤 读书籍

彼既老 犹悔迟

尔小生 宜早思

《三字经》

3、作者

1009年-1066年,生于眉山,1016年开始读书,学习断句、作诗文,但没有学会就放弃了读书。 1035年 ,第一次应乡试举人落第,始发愤读书。

1056年,苏洵带二子进京应试,谒见翰林学士欧阳修。欧阳修很赞赏他的文章,认为可与刘向、贾谊相媲美,于是向朝廷推荐苏洵。公卿士大夫争相传诵苏洵,苏洵文名因而大盛。次年二子同榜应试及第,轰动京师。

苏洵的散文论点鲜明,论据有力,语言锋利,纵横恣肆,具有雄辩的说服力。代表作《几策》《权书》《衡论》和《六经论》等。

二、赏析

朗读全文,思考以下问题

1、本文的中心论点是什么?是怎样提出的?

2、第二段和第三段是什么关系?各证明了什么

观点?使用了哪些论证方法?

3、第四段起什么作用?关键句是什么?

4、最后一段起什么作用?

2、文章第一段四句的关系怎样?

六国破灭,

弊在赂秦

(1)赂秦而力亏

(2)不赂者以赂者丧

总

分

故曰:

弊在赂秦

总

1、本文的中心论点是什么?

弊在赂秦

3、第二段运用了什么论证方法?论证了什么观点?

对 比

小邑

大城

得百倍

失百倍

大欲

大患

固不在战

得难

献易

有限

无厌

奉繁

侵急

赂秦力亏,破灭之道

不战而判

引证

4、齐燕赵没有贿赂秦,为什么也灭亡了?

不赂者

齐

与嬴不助五国

燕

以荆卿为计

赵

洎牧以谗诛

用武而不终

不能独完

5、第三段最后一句话在全文中有什么作用?

假设论证,用“向使” 引起假设,总结六国

情况,使论证更加深入全面, 同时又为下文进

一步假设作铺垫,从反面将论证推进一层。

6、第四段在结构上的作用是什么?意在阐述

什么主张?

结构:承上启下。内容上指出六国灭亡根源在于为国者无积威之所劫

7、第五自然段最后一句语带双关,有什么含义?

作者对历史事实分析后的议论,明确了六国赂秦的根本原因,同时也切合当时北宋王朝的实际情况,委婉地劝谕当权者面对北方的威胁,放弃屈辱的妥协政策,不要重蹈历史的覆辙。

赂秦力亏:韩、魏、楚

弊在赂秦

赂者以不

赂者丧

与嬴不助五国

以荆卿为计

用武而不终

为国者无使为

积威之所劫

勿从六国破亡之故事

借古

讽今

对比论证、引用论证、

假设论证

北宋建国后,鉴于唐末藩镇割据和五代军人乱政,实行中央专制集权制度,将军权完全收归中央,造成了军事上的衰势。北宋建国往后一百年间,与契丹、西夏作战60余次,败多胜少,到苏洵所处的时代,北宋每年要向契丹纳银20万两,绢30万匹;向西夏纳银10万两,绢10万匹,茶3万斤。这样既助长了契丹、西夏的气焰,同时加重了人民负担,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。苏洵正是针对这样的现实撰写《六国论》的。

写作背景

艺术特色

1、借古讽今,切中时弊

本文从历史与现实结合的角度,依据史实,抓

住六国破灭“弊在赂秦”这一点来立论,针砭

时弊,切中要害,表明了作者明达而深湛的政

治见解。文末巧妙地联系北宋现实,点出全文

的主旨,语意深切,发人深省。

文章围绕中心论点展开论证,逻辑严密,无懈可击。全

文纲目分明,脉胳清晰,结构严整。不仅句与句、段与

段之间有紧密的逻辑联系,而且首尾照应,古今相映。

文中运用例证、引证、假设,特别是对比的论证方法。

3、语言生动,气势充沛

本文除了用词准确、言简意赅外,语言生动形象,在论证中穿插“思厥先祖父…而秦兵又至矣”的描述,

引古人之言来形象地说明道理,用“食之不得下咽”

形容“秦人”的惶恐不安,增强了文章的表达效果。

2、论点鲜明,论证严密

1. 了解苏洵及“论”的文体特点,积累、梳理并归纳本课文言知识。

2. 了解六国灭亡的原因、作者借古讽今的目的。

3. 学习本文运用的举例论证、对比论证等论证方法,了解本文论证严密的写作特点。

4. 探究本文的现实意义,加深对历史事件的思考深度,提高审美情趣和文化品位。

一、题解

1、六国灭亡

1、公元前230年,灭韩。韩国的灭亡是秦统一战争全面展开的标志。

2、公元前228年,秦利用赵发生大地震大饥荒灭赵。

3、公元前226年,太子丹派荆轲刺杀秦王失败后,燕灭。

4、公元前225年,水淹魏都大梁,魏灭。

5、公元前222年,王翦率军渡过长江,楚灭。

6、公元前221年,灭齐。

“论”是一种文体,以论证为主,其特点是善于说理。“六国论”就是“论六国灭亡的根本原因”的意思。

“论”主要分为两种:一种是政论,用于发表对当时政治的见解和主张;一种是史论,通过评论历史,总结历史教训,为当时的统治者提供治国之鉴。本文即史论。

2、文体

《留侯论》《过秦论》

苏老泉 二十七

始发愤 读书籍

彼既老 犹悔迟

尔小生 宜早思

《三字经》

3、作者

1009年-1066年,生于眉山,1016年开始读书,学习断句、作诗文,但没有学会就放弃了读书。 1035年 ,第一次应乡试举人落第,始发愤读书。

1056年,苏洵带二子进京应试,谒见翰林学士欧阳修。欧阳修很赞赏他的文章,认为可与刘向、贾谊相媲美,于是向朝廷推荐苏洵。公卿士大夫争相传诵苏洵,苏洵文名因而大盛。次年二子同榜应试及第,轰动京师。

苏洵的散文论点鲜明,论据有力,语言锋利,纵横恣肆,具有雄辩的说服力。代表作《几策》《权书》《衡论》和《六经论》等。

二、赏析

朗读全文,思考以下问题

1、本文的中心论点是什么?是怎样提出的?

2、第二段和第三段是什么关系?各证明了什么

观点?使用了哪些论证方法?

3、第四段起什么作用?关键句是什么?

4、最后一段起什么作用?

2、文章第一段四句的关系怎样?

六国破灭,

弊在赂秦

(1)赂秦而力亏

(2)不赂者以赂者丧

总

分

故曰:

弊在赂秦

总

1、本文的中心论点是什么?

弊在赂秦

3、第二段运用了什么论证方法?论证了什么观点?

对 比

小邑

大城

得百倍

失百倍

大欲

大患

固不在战

得难

献易

有限

无厌

奉繁

侵急

赂秦力亏,破灭之道

不战而判

引证

4、齐燕赵没有贿赂秦,为什么也灭亡了?

不赂者

齐

与嬴不助五国

燕

以荆卿为计

赵

洎牧以谗诛

用武而不终

不能独完

5、第三段最后一句话在全文中有什么作用?

假设论证,用“向使” 引起假设,总结六国

情况,使论证更加深入全面, 同时又为下文进

一步假设作铺垫,从反面将论证推进一层。

6、第四段在结构上的作用是什么?意在阐述

什么主张?

结构:承上启下。内容上指出六国灭亡根源在于为国者无积威之所劫

7、第五自然段最后一句语带双关,有什么含义?

作者对历史事实分析后的议论,明确了六国赂秦的根本原因,同时也切合当时北宋王朝的实际情况,委婉地劝谕当权者面对北方的威胁,放弃屈辱的妥协政策,不要重蹈历史的覆辙。

赂秦力亏:韩、魏、楚

弊在赂秦

赂者以不

赂者丧

与嬴不助五国

以荆卿为计

用武而不终

为国者无使为

积威之所劫

勿从六国破亡之故事

借古

讽今

对比论证、引用论证、

假设论证

北宋建国后,鉴于唐末藩镇割据和五代军人乱政,实行中央专制集权制度,将军权完全收归中央,造成了军事上的衰势。北宋建国往后一百年间,与契丹、西夏作战60余次,败多胜少,到苏洵所处的时代,北宋每年要向契丹纳银20万两,绢30万匹;向西夏纳银10万两,绢10万匹,茶3万斤。这样既助长了契丹、西夏的气焰,同时加重了人民负担,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。苏洵正是针对这样的现实撰写《六国论》的。

写作背景

艺术特色

1、借古讽今,切中时弊

本文从历史与现实结合的角度,依据史实,抓

住六国破灭“弊在赂秦”这一点来立论,针砭

时弊,切中要害,表明了作者明达而深湛的政

治见解。文末巧妙地联系北宋现实,点出全文

的主旨,语意深切,发人深省。

文章围绕中心论点展开论证,逻辑严密,无懈可击。全

文纲目分明,脉胳清晰,结构严整。不仅句与句、段与

段之间有紧密的逻辑联系,而且首尾照应,古今相映。

文中运用例证、引证、假设,特别是对比的论证方法。

3、语言生动,气势充沛

本文除了用词准确、言简意赅外,语言生动形象,在论证中穿插“思厥先祖父…而秦兵又至矣”的描述,

引古人之言来形象地说明道理,用“食之不得下咽”

形容“秦人”的惶恐不安,增强了文章的表达效果。

2、论点鲜明,论证严密

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])