四年级下册数学教案-3.2 路程、时间与速度 苏教版

文档属性

| 名称 | 四年级下册数学教案-3.2 路程、时间与速度 苏教版 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 32.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-06-23 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

1

《路程、时间与速度》教学设计

教学目标:

1、利用情境支撑理解速度概念的内涵,掌握用复合单位表示速度的方法,建立“路程、时间与速度”的数学模型,能够运用数学模型解决问题。

2、在“解决具体问题——抽象数学模型——解释并说明模型——用模型解决问题”的数学活动中建立初步的模型化思想。

3、感受数学与生活、数学知识之间的密切联系,激发学生的学习兴趣,培养学生的数学素养。

教学重点:掌握“路程、时间与速度”的数学模型,并能运用数学模型解决生活中的实际问题。

教学难点:理解速度的内涵,建构“路程、时间与速度”的数学模型。

教学准备:课件、学习单

教学过程:

一、情境导入,了解路程、时间的含义

师:同学们,在我们学校的体育节活动中,最刺激、最受同学们喜欢的是什么项目?(跑步比赛)

课件出示:(跑步比赛视频)

师:这个项目比的是什么?(引出速度)

师:你们觉得什么是速度?(跑得快、慢)

师:也就是说跑得快就是速度快。

(课件出示):

明明:跑了56米

强强: 跑了48米

亮亮:跑了48米

师:老师准备在这三名同学中,选一名速度最快的同学参加今年县里的跑步比赛。根据他们提供给我们的信息,你们认为该选谁呢?

(让学生充分发表意见)

师:数学课期待不同的声音,因为它会引发我们更深入的思考。

师:只知道跑了多远还不够,还要知道用了多长时间。

师:(小结)同学们,在数学中,把一共跑了多远的路称为路程,这是他们用的时间(课件出示路程、时间),今天这节课我们就来研究路程、时间与速度之间的关系。

【设计意图:巧妙地创设“选运动员”的现实情境,引导学生发现问题,引发认知冲突,激发学生对速度的已有经验,明确路程和时间的含义,激发学生分析问题,解决问题的兴趣,为理解速度的内涵和模型的建立做好铺垫。】

解决问题,理解“速度”的内涵,建立“路程÷时间=速度”的模型。

1、探寻解决问题的方法,明确速度的含义。

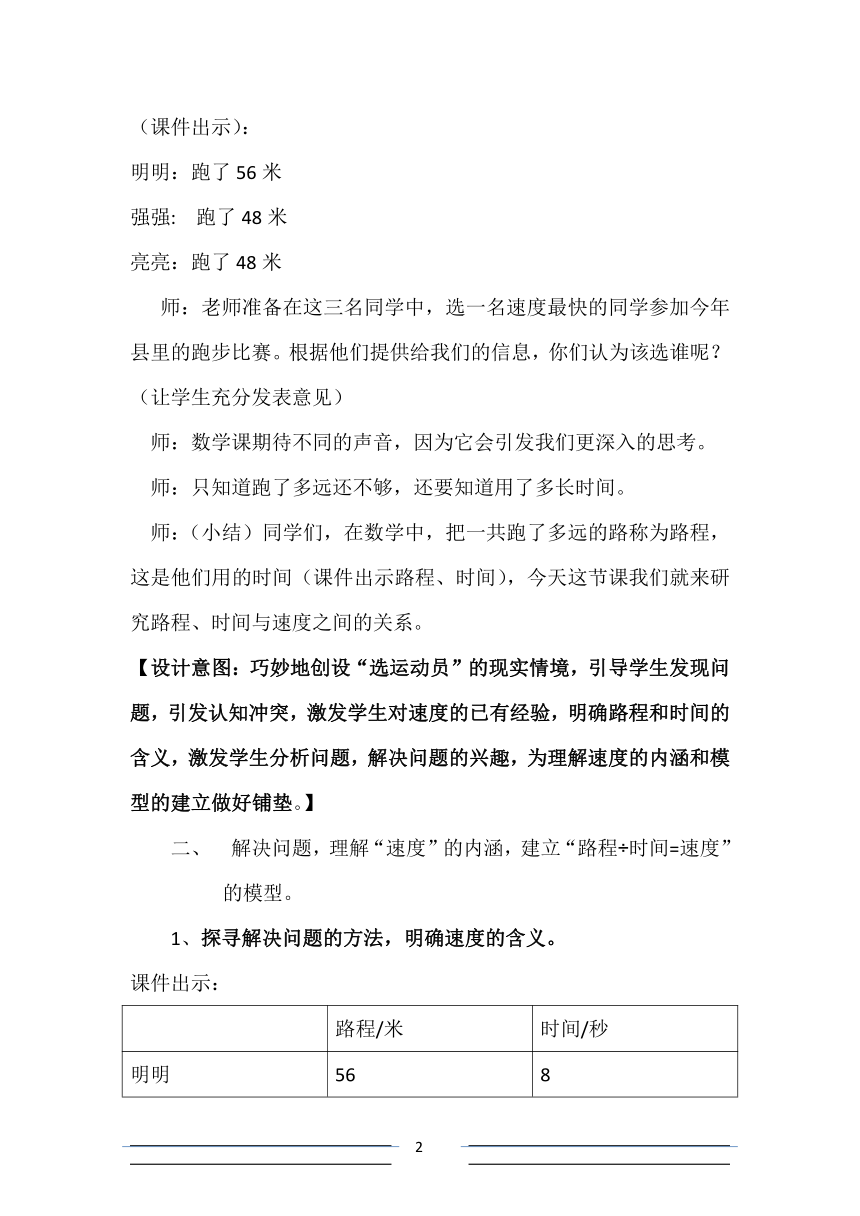

课件出示:

路程/米 时间/秒

明明 56 8

强强 48 8

亮亮 48 6

师:我把三个同学的信息请到了表格中,请同学们认真阅读信息,可以比出快慢来吗?

方法一:时间相同,比路程

(明明和强强用的时间都是8秒,明明跑了56米,强强跑了48米,明明跑得远,他的速度就快。)

师:当用的时间一样的时候,谁跑得远,谁的速度就快。这是一种比较方法。(板书:时间相同 比路程)

方法二:路程相同,比时间

(强强和亮亮都跑了48米,强强用了8秒,亮亮用了6秒,亮亮用的时间少,速度就快。)

师:真是爱观察、善思考的孩子!(板书:路程相同,比时间)

小结:通过刚才的比较,你认为可以先淘汰谁?(强强)

师:现在能确定选谁了吗?

(不能。因为明明和亮亮行的路程不同,时间也不同,一眼看不出谁快。)

方法三:路程不同,时间不同,比速度

师:明明和亮亮跑的路程不同,用的时间也不同,不能一眼看出快慢来。有别的办法比出快慢吗?请大家带着问题独立思考解决,把你的想法写在本子上。认真听要求:可以用算一算的方法比出快慢,也可以利用老师给你的两条线段图,在图上分一分,比出快慢。

展示学生作业,交流分享,梳理比较。

师:大家讨论得很热烈,老师收集了几个同学的作业,大家一起来听听他们的想法。

(可以用56÷8算出明明每秒跑7米,用48÷6算出亮亮每秒跑8米,8大于7,亮亮比明明快,选亮亮。)

师:那这两个算式算出来8米、7米各表示什么意思?(每秒跑的路程)

小结:路程不同,时间不同,我们可以从每秒跑的路程,比出快、慢。

师:有在线段图上比的吗?(出示线段图讲解)

小结:在刚才的比较过程中,无论通过计算还是画线段图都是比较两人几秒行的路程?(每秒)这每秒行的路程在数学中就叫做速度。(板书:速度)

师:当路程和时间都不相同时比快慢,其实就是比什么?(速度)

师:通过比较他们的速度,发现亮亮的速度是最快的,那这次比赛应选谁?(亮亮)

【设计意图:通过把生活中的问题转化为数学问题,再对数据进行观察比较的活动,探寻解决问题的策略,掌握“时间相同,比路程”“路程相同,比时间”这两种的比较方法,接着提出“当路程和时间都不相同时,比什么?”这一问题,牵动学生体会速度产生的必要性,理解速度的含义。感知路程、时间与速度的关系,经历数学概念的形成过程。】

2、路程÷时间=速度”的数学模型

继续观察黑板上的算式,它们有什么共同的地方?

56÷8=7(米)

48÷6=8(米)

(都是用除法来计算,都是用“路程÷时间”,他们算出来的都是速度)

(板书:路程÷时间=速度)

师:同学们,在刚刚的学习中,我们把生活中选运动员的问题转化成了一个与速度有关的数学问题,并在观察、比较、计算的过程中,发现了“路程÷时间=速度”这一数量关系,这可是一把解决有关速度问题的金钥匙。下面我们就带上这把金钥匙出发吧。

【设计意图:通过观察、比较、概括这些思维活动学生经历了从具体到抽象,由特殊到一般的数学认知过程,进而提炼“路程÷时间=速度”这一模型,积累了数学思维的活动经验,培养学生的推理能

力,初步建立模型思想。】

激发认知矛盾。明确速度单位的写法,掌握速度概念的内涵

巩固模型,激发认知矛盾

出示图片(汤星强 )

师:认识他吗?对,他是周宁奥运小将“汤星强”。2016年里约奥运会男子4×100米接力赛队员。2018年全国田径大奖赛,他包揽了男子100米、200米冠军,其中男子100米的比赛中,汤星强以大约10秒的成绩夺冠。他是我们周宁人的骄傲。而一只蜗牛5小时也能爬行50米。汤星强和蜗牛的速度各是多少呢?在学习单上算一算。

师:同学们,我们先来看看这位同学的计算。你们算的和他一样吗?汤星强的速度:100÷10=10(米)

蜗牛的速度:50÷5=10(米)

师:(惊讶)噢!汤星强的速度和蜗牛的速度都是10米。

师:你有什么想法?怎样把他们的速度区别开来?小组讨论。

反馈(写上答进行说明或写作10米/秒,10米/时)

师:10米/秒,10米/时表示什么?你是怎么想出来的?

(超市里商品的标价就有这样写的,如8元/个)

师:你真是一个善于观察、爱思考的好孩子!

师:对,通常在长度单位后面加上一个斜杠再写上时间,就知道它是1秒还是1小时所走的路程了。“米/秒”这样的单位表示速度,汤星强的速度读作10米每秒。一起读一下。

师:蜗牛的速度读作——10米每时

师:这样写你觉得有什么好处?(简洁、明了)

师:像这样,明明的速度也可以记作——7米/秒,强强的速度可以记作6米/秒,亮亮的速度可以记作8米/秒。在学习单上把汤星强和蜗牛的速度单位改过来。

2、速度单位的写法,掌握速度概念的内涵

师:同学们,米是路程单位,秒是时间单位,这条斜杠”/表示它们是相除的关系,速度单位表示的就是——“路程÷时间=速度”。在数上这样的单位叫做复合单位。

师:每秒、每时都叫单位时间,像这样的单位时间还有......

(分、每天、每年)

师:每时、每分、每秒等单位时间内所行的路程叫做速度。

【设计意图:通过求汤星强和蜗牛的速度的教学活动,制造冲突,使学生对速度用复合单位表达的必要性有了更为深刻的认识,并将速度单位与“路程÷时间=速度”数学模型建立了内在联系,有利于学生更好地理解、掌握“速度”概念和相关的数学模型。】

巩固练习,拓展“路程、时间与速度”的数学模型

1、结合已有经验感知生活中的速度

师:同学们,在学习中我们认识了速度,其实生活中对速度的描述也是无处不在的。

课件出示:高速公路交通警示牌图片

师:在高速公路上我们经常能看到这样的标志,你们知道它是什么意思吗?

(小汽车在高速路上行驶时速度最高不能超过100千米/时,最低速度是60千米/时)

师:你是怎么知道的?

师:在生活中观察、发现、向有经验的人请教,都是我们获取知识的好方法。在生活中,“千米/时”不但可以描述汽车的速度,还可以描述火车、飞机、动车的速度。

课件出示:台风的图片

师:同学们,还记得今年8月在宁德连江登录的台风“玛利亚”吗?

出示:最大阵风速度约42米/秒(学生读一遍)

师:最大阵风速度约42米/秒,它是强台风,具有极大的破坏性,给我们的生活带来很大的麻烦。

师:伴随着台风也会出现雷雨天气,你们注意到了吗?在这样的天气中,是先看到闪电还是先听到雷声?(让学生根据自己的经验谈看法)

师:是先看到闪电还是先听到雷声?跟什么有关?(速度)

师:到底是先看到闪电还是先听到雷声?让数据说话。

出示课件:声音在空气中传播的速度是340米/秒,光在空气中的传播速度是30万千米/秒。

师:现在明白是先看到闪电还是先听到雷声吧?光在空气中的传播速度大约是声音在空气中传播速度的100万倍,所以,雷雨天气我们先看到闪电后听到到雷声。

2.连一连

师:继续看,这是我们生活中常见的几种出行方式,根据你们的经验连一连。

课件出示:

步行 小汽车 自行车 和谐号

230千米/时 100千米/时 100米/分 230米/分

师:你怎么连得这么快?有什么好办法吗?

(结合生活经验,先把这几种出行方式按速度快慢简单排序,再选择相应的数量。)

3.解决问题,构建“速度×时间=路程”

师:同学们,从周宁到上海要乘坐什么交通工具?和谐号动车的速度是180千米/时,福安到上海5小时就到了,那么,请问福安到上海的路程是多少千米?

师:同桌互相说说已知什么?求什么?怎么求?

师:谁来分享下你的方法?

180×5=900(千米) 算出了福安到上海的路程

师:180、5、900分别表示什么意思?从中你会得出哪个数量关系?(“速度×时间=路程”),真好,我们又获得了一把解决问题的金钥匙。

4.构建“路程÷速度=时间”

师:同学们,福安到上海的路程是900千米,坐动车大约5个小时就到了,可是你们知道吗?解放初期的列车是这样的(出示图片蒸汽机车),它行驶的平均速度是——30千米/时,如果坐这辆蒸汽机车去上海,要用多长的时间呢?会算吗?怎么算?

900÷30=30(小时)

师:想到那个数量关系?“路程÷速度=时间”我们又获得了一把解决问题的金钥匙。

【设计意图:借助“铁路提速”这一主题情境巧妙设计练习,引导学生发现并提炼“速度×时间=路程”、“路程÷速度=时间”的数学模型,有机地渗透了中国铁路的发展史,使学生感受中国的发展速度,提升学生的民族自豪感。】

知识拓展,渗透价值

师:列车的速度越来越快,还有没有比和谐号动车更快的呢?

请看:2017年6月26日,“复兴号”高速列车在京沪线正式双向对开,速度为350千米/时。

师:这个速度惊艳了整个世界。如果我们乘坐“复兴号”到上海,大约要几小时?(2个多小时)。从蒸汽机车的30千米/时到复兴号的350千米/时,这是速度的发展,质的飞跃,但它还不是最快的。

课件出示:高速飞行列车

师:2017年8月,中国航天科工正式启动“高速飞行列车”项目。高速飞行列车,采用低压真空管设计,未来的时速预计可达3000——4000千米/时。

师:那时我们去上海只要短短的几分钟。

师:看了火车的发展历程,你有什么想说的?

师:同学们,历史的车轮滚滚向前,见证了我国科技的飞速发展。中国速度,世界奇迹!让我们好好学习,长大后为祖国的建设添砖加瓦,为中华之腾飞而努力吧!

【设计意图:通过课后总结,拓展速度的深层含义,感受中国的发展,祖国的强大,体现“小课堂,大社会”的教育观。】

《路程、时间与速度》教学设计

教学目标:

1、利用情境支撑理解速度概念的内涵,掌握用复合单位表示速度的方法,建立“路程、时间与速度”的数学模型,能够运用数学模型解决问题。

2、在“解决具体问题——抽象数学模型——解释并说明模型——用模型解决问题”的数学活动中建立初步的模型化思想。

3、感受数学与生活、数学知识之间的密切联系,激发学生的学习兴趣,培养学生的数学素养。

教学重点:掌握“路程、时间与速度”的数学模型,并能运用数学模型解决生活中的实际问题。

教学难点:理解速度的内涵,建构“路程、时间与速度”的数学模型。

教学准备:课件、学习单

教学过程:

一、情境导入,了解路程、时间的含义

师:同学们,在我们学校的体育节活动中,最刺激、最受同学们喜欢的是什么项目?(跑步比赛)

课件出示:(跑步比赛视频)

师:这个项目比的是什么?(引出速度)

师:你们觉得什么是速度?(跑得快、慢)

师:也就是说跑得快就是速度快。

(课件出示):

明明:跑了56米

强强: 跑了48米

亮亮:跑了48米

师:老师准备在这三名同学中,选一名速度最快的同学参加今年县里的跑步比赛。根据他们提供给我们的信息,你们认为该选谁呢?

(让学生充分发表意见)

师:数学课期待不同的声音,因为它会引发我们更深入的思考。

师:只知道跑了多远还不够,还要知道用了多长时间。

师:(小结)同学们,在数学中,把一共跑了多远的路称为路程,这是他们用的时间(课件出示路程、时间),今天这节课我们就来研究路程、时间与速度之间的关系。

【设计意图:巧妙地创设“选运动员”的现实情境,引导学生发现问题,引发认知冲突,激发学生对速度的已有经验,明确路程和时间的含义,激发学生分析问题,解决问题的兴趣,为理解速度的内涵和模型的建立做好铺垫。】

解决问题,理解“速度”的内涵,建立“路程÷时间=速度”的模型。

1、探寻解决问题的方法,明确速度的含义。

课件出示:

路程/米 时间/秒

明明 56 8

强强 48 8

亮亮 48 6

师:我把三个同学的信息请到了表格中,请同学们认真阅读信息,可以比出快慢来吗?

方法一:时间相同,比路程

(明明和强强用的时间都是8秒,明明跑了56米,强强跑了48米,明明跑得远,他的速度就快。)

师:当用的时间一样的时候,谁跑得远,谁的速度就快。这是一种比较方法。(板书:时间相同 比路程)

方法二:路程相同,比时间

(强强和亮亮都跑了48米,强强用了8秒,亮亮用了6秒,亮亮用的时间少,速度就快。)

师:真是爱观察、善思考的孩子!(板书:路程相同,比时间)

小结:通过刚才的比较,你认为可以先淘汰谁?(强强)

师:现在能确定选谁了吗?

(不能。因为明明和亮亮行的路程不同,时间也不同,一眼看不出谁快。)

方法三:路程不同,时间不同,比速度

师:明明和亮亮跑的路程不同,用的时间也不同,不能一眼看出快慢来。有别的办法比出快慢吗?请大家带着问题独立思考解决,把你的想法写在本子上。认真听要求:可以用算一算的方法比出快慢,也可以利用老师给你的两条线段图,在图上分一分,比出快慢。

展示学生作业,交流分享,梳理比较。

师:大家讨论得很热烈,老师收集了几个同学的作业,大家一起来听听他们的想法。

(可以用56÷8算出明明每秒跑7米,用48÷6算出亮亮每秒跑8米,8大于7,亮亮比明明快,选亮亮。)

师:那这两个算式算出来8米、7米各表示什么意思?(每秒跑的路程)

小结:路程不同,时间不同,我们可以从每秒跑的路程,比出快、慢。

师:有在线段图上比的吗?(出示线段图讲解)

小结:在刚才的比较过程中,无论通过计算还是画线段图都是比较两人几秒行的路程?(每秒)这每秒行的路程在数学中就叫做速度。(板书:速度)

师:当路程和时间都不相同时比快慢,其实就是比什么?(速度)

师:通过比较他们的速度,发现亮亮的速度是最快的,那这次比赛应选谁?(亮亮)

【设计意图:通过把生活中的问题转化为数学问题,再对数据进行观察比较的活动,探寻解决问题的策略,掌握“时间相同,比路程”“路程相同,比时间”这两种的比较方法,接着提出“当路程和时间都不相同时,比什么?”这一问题,牵动学生体会速度产生的必要性,理解速度的含义。感知路程、时间与速度的关系,经历数学概念的形成过程。】

2、路程÷时间=速度”的数学模型

继续观察黑板上的算式,它们有什么共同的地方?

56÷8=7(米)

48÷6=8(米)

(都是用除法来计算,都是用“路程÷时间”,他们算出来的都是速度)

(板书:路程÷时间=速度)

师:同学们,在刚刚的学习中,我们把生活中选运动员的问题转化成了一个与速度有关的数学问题,并在观察、比较、计算的过程中,发现了“路程÷时间=速度”这一数量关系,这可是一把解决有关速度问题的金钥匙。下面我们就带上这把金钥匙出发吧。

【设计意图:通过观察、比较、概括这些思维活动学生经历了从具体到抽象,由特殊到一般的数学认知过程,进而提炼“路程÷时间=速度”这一模型,积累了数学思维的活动经验,培养学生的推理能

力,初步建立模型思想。】

激发认知矛盾。明确速度单位的写法,掌握速度概念的内涵

巩固模型,激发认知矛盾

出示图片(汤星强 )

师:认识他吗?对,他是周宁奥运小将“汤星强”。2016年里约奥运会男子4×100米接力赛队员。2018年全国田径大奖赛,他包揽了男子100米、200米冠军,其中男子100米的比赛中,汤星强以大约10秒的成绩夺冠。他是我们周宁人的骄傲。而一只蜗牛5小时也能爬行50米。汤星强和蜗牛的速度各是多少呢?在学习单上算一算。

师:同学们,我们先来看看这位同学的计算。你们算的和他一样吗?汤星强的速度:100÷10=10(米)

蜗牛的速度:50÷5=10(米)

师:(惊讶)噢!汤星强的速度和蜗牛的速度都是10米。

师:你有什么想法?怎样把他们的速度区别开来?小组讨论。

反馈(写上答进行说明或写作10米/秒,10米/时)

师:10米/秒,10米/时表示什么?你是怎么想出来的?

(超市里商品的标价就有这样写的,如8元/个)

师:你真是一个善于观察、爱思考的好孩子!

师:对,通常在长度单位后面加上一个斜杠再写上时间,就知道它是1秒还是1小时所走的路程了。“米/秒”这样的单位表示速度,汤星强的速度读作10米每秒。一起读一下。

师:蜗牛的速度读作——10米每时

师:这样写你觉得有什么好处?(简洁、明了)

师:像这样,明明的速度也可以记作——7米/秒,强强的速度可以记作6米/秒,亮亮的速度可以记作8米/秒。在学习单上把汤星强和蜗牛的速度单位改过来。

2、速度单位的写法,掌握速度概念的内涵

师:同学们,米是路程单位,秒是时间单位,这条斜杠”/表示它们是相除的关系,速度单位表示的就是——“路程÷时间=速度”。在数上这样的单位叫做复合单位。

师:每秒、每时都叫单位时间,像这样的单位时间还有......

(分、每天、每年)

师:每时、每分、每秒等单位时间内所行的路程叫做速度。

【设计意图:通过求汤星强和蜗牛的速度的教学活动,制造冲突,使学生对速度用复合单位表达的必要性有了更为深刻的认识,并将速度单位与“路程÷时间=速度”数学模型建立了内在联系,有利于学生更好地理解、掌握“速度”概念和相关的数学模型。】

巩固练习,拓展“路程、时间与速度”的数学模型

1、结合已有经验感知生活中的速度

师:同学们,在学习中我们认识了速度,其实生活中对速度的描述也是无处不在的。

课件出示:高速公路交通警示牌图片

师:在高速公路上我们经常能看到这样的标志,你们知道它是什么意思吗?

(小汽车在高速路上行驶时速度最高不能超过100千米/时,最低速度是60千米/时)

师:你是怎么知道的?

师:在生活中观察、发现、向有经验的人请教,都是我们获取知识的好方法。在生活中,“千米/时”不但可以描述汽车的速度,还可以描述火车、飞机、动车的速度。

课件出示:台风的图片

师:同学们,还记得今年8月在宁德连江登录的台风“玛利亚”吗?

出示:最大阵风速度约42米/秒(学生读一遍)

师:最大阵风速度约42米/秒,它是强台风,具有极大的破坏性,给我们的生活带来很大的麻烦。

师:伴随着台风也会出现雷雨天气,你们注意到了吗?在这样的天气中,是先看到闪电还是先听到雷声?(让学生根据自己的经验谈看法)

师:是先看到闪电还是先听到雷声?跟什么有关?(速度)

师:到底是先看到闪电还是先听到雷声?让数据说话。

出示课件:声音在空气中传播的速度是340米/秒,光在空气中的传播速度是30万千米/秒。

师:现在明白是先看到闪电还是先听到雷声吧?光在空气中的传播速度大约是声音在空气中传播速度的100万倍,所以,雷雨天气我们先看到闪电后听到到雷声。

2.连一连

师:继续看,这是我们生活中常见的几种出行方式,根据你们的经验连一连。

课件出示:

步行 小汽车 自行车 和谐号

230千米/时 100千米/时 100米/分 230米/分

师:你怎么连得这么快?有什么好办法吗?

(结合生活经验,先把这几种出行方式按速度快慢简单排序,再选择相应的数量。)

3.解决问题,构建“速度×时间=路程”

师:同学们,从周宁到上海要乘坐什么交通工具?和谐号动车的速度是180千米/时,福安到上海5小时就到了,那么,请问福安到上海的路程是多少千米?

师:同桌互相说说已知什么?求什么?怎么求?

师:谁来分享下你的方法?

180×5=900(千米) 算出了福安到上海的路程

师:180、5、900分别表示什么意思?从中你会得出哪个数量关系?(“速度×时间=路程”),真好,我们又获得了一把解决问题的金钥匙。

4.构建“路程÷速度=时间”

师:同学们,福安到上海的路程是900千米,坐动车大约5个小时就到了,可是你们知道吗?解放初期的列车是这样的(出示图片蒸汽机车),它行驶的平均速度是——30千米/时,如果坐这辆蒸汽机车去上海,要用多长的时间呢?会算吗?怎么算?

900÷30=30(小时)

师:想到那个数量关系?“路程÷速度=时间”我们又获得了一把解决问题的金钥匙。

【设计意图:借助“铁路提速”这一主题情境巧妙设计练习,引导学生发现并提炼“速度×时间=路程”、“路程÷速度=时间”的数学模型,有机地渗透了中国铁路的发展史,使学生感受中国的发展速度,提升学生的民族自豪感。】

知识拓展,渗透价值

师:列车的速度越来越快,还有没有比和谐号动车更快的呢?

请看:2017年6月26日,“复兴号”高速列车在京沪线正式双向对开,速度为350千米/时。

师:这个速度惊艳了整个世界。如果我们乘坐“复兴号”到上海,大约要几小时?(2个多小时)。从蒸汽机车的30千米/时到复兴号的350千米/时,这是速度的发展,质的飞跃,但它还不是最快的。

课件出示:高速飞行列车

师:2017年8月,中国航天科工正式启动“高速飞行列车”项目。高速飞行列车,采用低压真空管设计,未来的时速预计可达3000——4000千米/时。

师:那时我们去上海只要短短的几分钟。

师:看了火车的发展历程,你有什么想说的?

师:同学们,历史的车轮滚滚向前,见证了我国科技的飞速发展。中国速度,世界奇迹!让我们好好学习,长大后为祖国的建设添砖加瓦,为中华之腾飞而努力吧!

【设计意图:通过课后总结,拓展速度的深层含义,感受中国的发展,祖国的强大,体现“小课堂,大社会”的教育观。】