统编版语文六年级下册 专题复习 第七章 古诗文 课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文六年级下册 专题复习 第七章 古诗文 课件(共25张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-23 19:48:00 | ||

图片预览

文档简介

第七章

古 诗 文

课标要求

诵读优秀诗文,注意通过语调、韵律、节奏等体味作品的内容和情感,注意在诵读过程中体验情感、展开想象,领悟诗文大意。

复习指引

背诵课标推荐必背的古诗词和教材要求必背的古诗词。借助注释及工具书,理解文章内容。

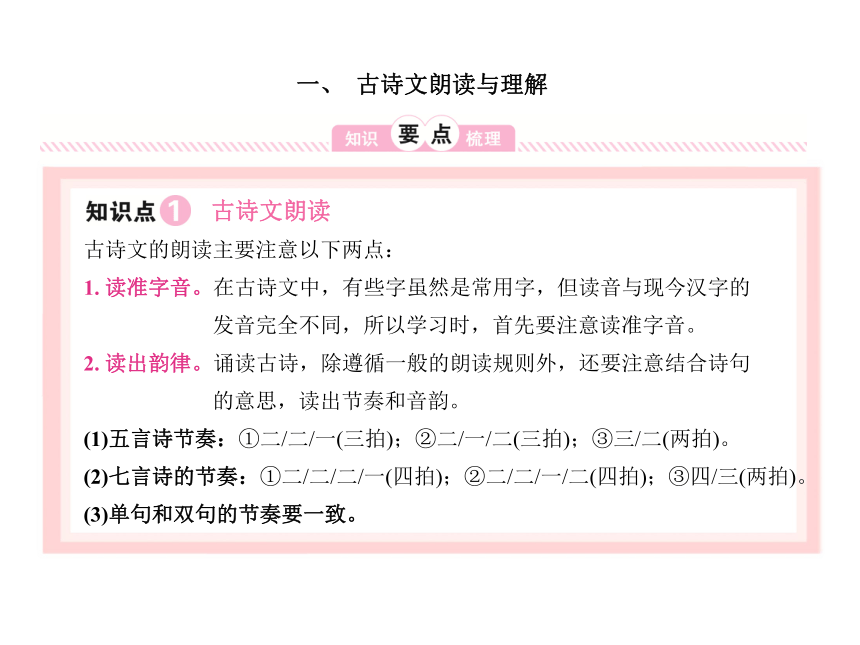

古诗文的朗读主要注意以下两点:

1. 读准字音。在古诗文中,有些字虽然是常用字,但读音与现今汉字的

发音完全不同,所以学习时,首先要注意读准字音。

2. 读出韵律。诵读古诗,除遵循一般的朗读规则外,还要注意结合诗句

的意思,读出节奏和音韵。

(1)五言诗节奏:①二/二/一(三拍);②二/一/二(三拍);③三/二(两拍)。

(2)七言诗的节奏:①二/二/二/一(四拍);②二/二/一/二(四拍);③四/三(两拍)。

(3)单句和双句的节奏要一致。

一、 古诗文朗读与理解

古诗文朗读

理解古诗文主要注意以下几点:

1. 推敲字义。古诗文由于受固定格式的限制,一般用字用词非常

严密、准确,许多古今词义大有不同。所以要运用

多种方法加强对字、词的理解。

2. 理解诗句。理解诗句是学习古诗文的基本要求,小学阶段一般

要求直译,使诗文中每一个字的意义都在译句中反

映出来,并尽量保持诗文的原意和结构。

古诗文理解

理解古诗文主要注意以下几点:

3. 了解背景。了解诗人与他生活的时代,也是理解诗文的重要条

件。了解诗人的爱好、思想、写作特点,当时的社

会现实、文学发展、民俗习惯等都有助于理解古诗

文,我们要善于搜集和积累这方面的知识。

4. 体会感情。准确体会古诗文表达的思想感情,是学习古诗文的

最终目的,它有利于我们学习用精练生动的语句,

用新颖巧妙的技巧抒情表意。

古诗文理解

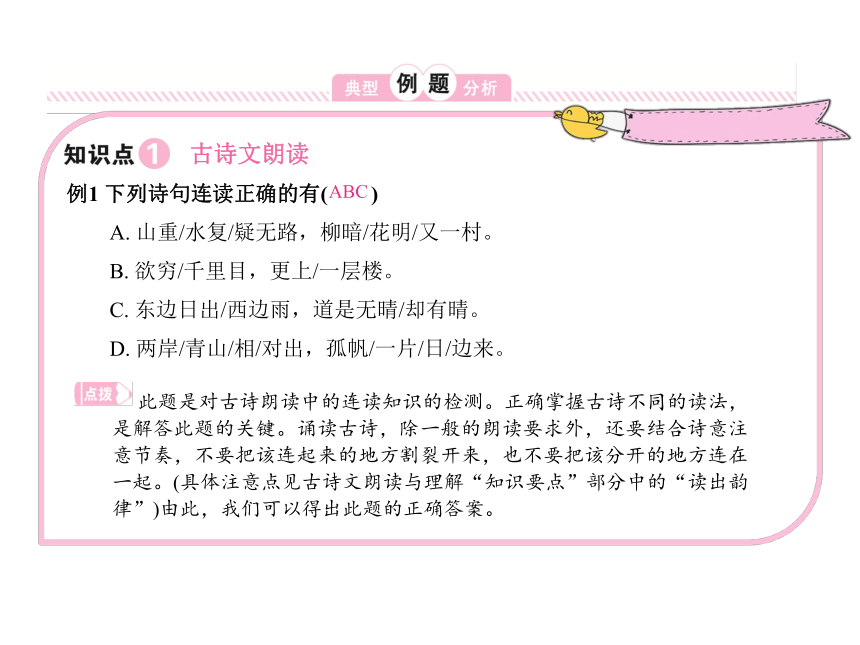

例1 下列诗句连读正确的有( )

A. 山重/水复/疑无路,柳暗/花明/又一村。

B. 欲穷/千里目,更上/一层楼。

C. 东边日出/西边雨,道是无晴/却有晴。

D. 两岸/青山/相/对出,孤帆/一片/日/边来。

此题是对古诗朗读中的连读知识的检测。正确掌握古诗不同的读法,是解答此题的关键。诵读古诗,除一般的朗读要求外,还要结合诗意注意节奏,不要把该连起来的地方割裂开来,也不要把该分开的地方连在一起。(具体注意点见古诗文朗读与理解“知识要点”部分中的“读出韵律”)由此,我们可以得出此题的正确答案。

ABC

古诗文朗读

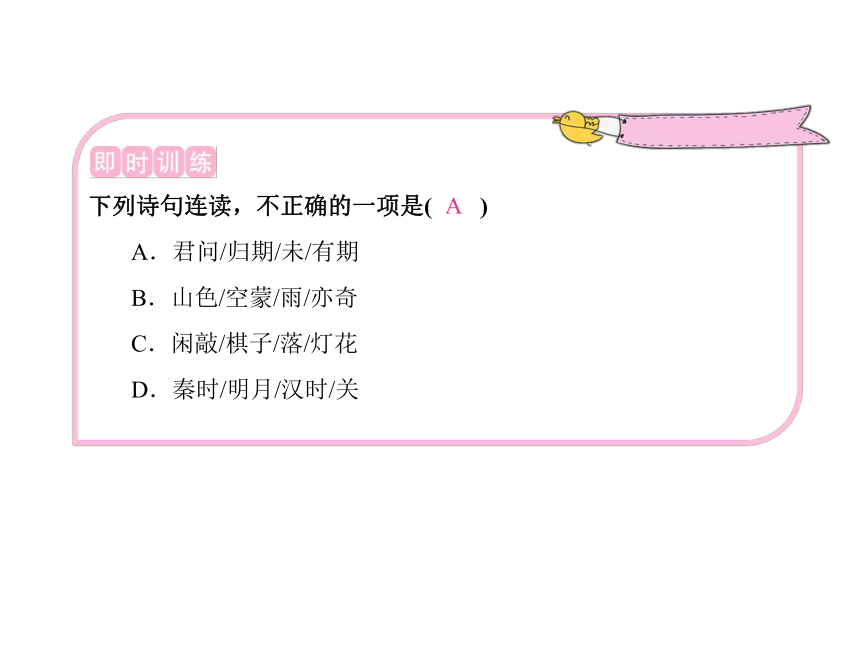

下列诗句连读,不正确的一项是( )

A.君问/归期/未/有期

B.山色/空蒙/雨/亦奇

C.闲敲/棋子/落/灯花

D.秦时/明月/汉时/关

A

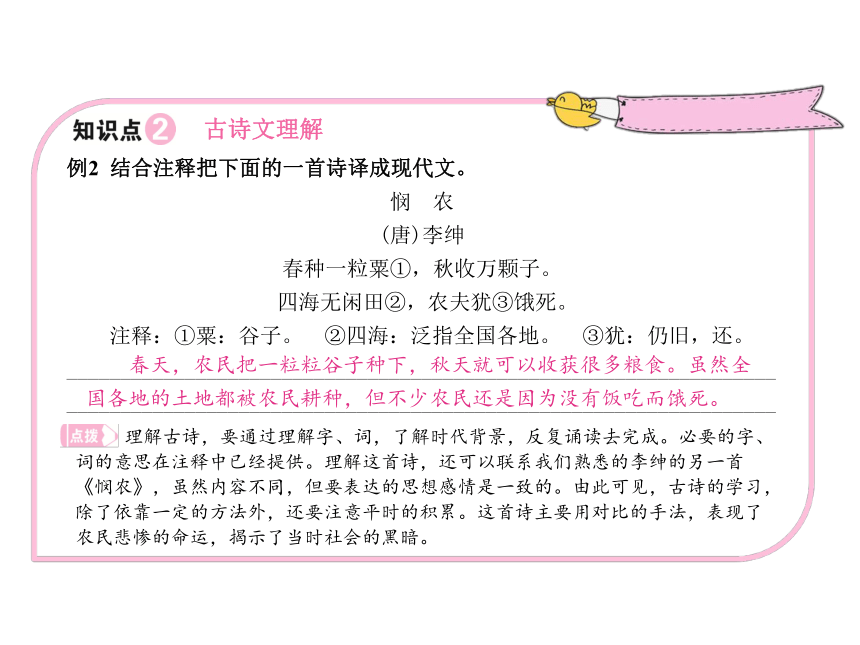

例2 结合注释把下面的一首诗译成现代文。

悯 农

(唐)李绅

春种一粒粟①,秋收万颗子。

四海无闲田②,农夫犹③饿死。

注释:①粟:谷子。 ②四海:泛指全国各地。 ③犹:仍旧,还。

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

春天,农民把一粒粒谷子种下,秋天就可以收获很多粮食。虽然全国各地的土地都被农民耕种,但不少农民还是因为没有饭吃而饿死。

理解古诗,要通过理解字、词,了解时代背景,反复诵读去完成。必要的字、词的意思在注释中已经提供。理解这首诗,还可以联系我们熟悉的李绅的另一首《悯农》,虽然内容不同,但要表达的思想感情是一致的。由此可见,古诗的学习,除了依靠一定的方法外,还要注意平时的积累。这首诗主要用对比的手法,表现了农民悲惨的命运,揭示了当时社会的黑暗。

古诗文理解

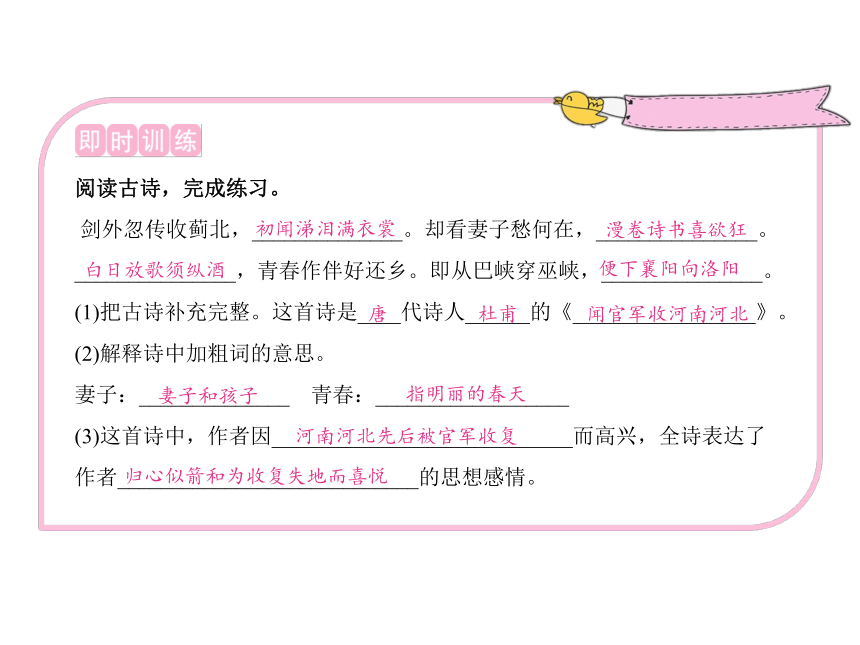

阅读古诗,完成练习。

剑外忽传收蓟北,______________。却看妻子愁何在,_______________。

_______________,青春作伴好还乡。即从巴峡穿巫峡,_______________。

(1)把古诗补充完整。这首诗是____代诗人______的《_________________》。

(2)解释诗中加粗词的意思。

妻子:______________ 青春:__________________

(3)这首诗中,作者因____________________________而高兴,全诗表达了作者____________________________的思想感情。

初闻涕泪满衣裳

漫卷诗书喜欲狂

白日放歌须纵酒

便下襄阳向洛阳

唐

杜甫

闻官军收河南河北

妻子和孩子

指明丽的春天

河南河北先后被官军收复

归心似箭和为收复失地而喜悦

对古诗文积累的检测是当前学校各类考试命题的一个热点。由于古诗的数量、篇目、种类的丰富性,古诗文积累的考题也多种多样。无论题型如何变换,关键在于我们应尽可能多地去学习、积累古诗文。要能熟练背诵《语文课程标准》要求在小学阶段背诵的75篇古诗文,并按不同角度归类积累。

二、 古诗文积累与运用

古诗文积累

古诗文凝练的表情达意效果,是它得以流传的重要原因。在日常口语表达和写作中恰当地引用古诗文,能较好地增强文章的表达效果,有时还会起到画龙点睛的作用。

古诗文运用

例1 把下列诗句补充完整并填空。

(1)___________________,只缘身在此山中。(诗题《______________》)

(2)草长莺飞二月天,____________________。(作者是______________)

(3)山外青山楼外楼,____________________。(诗题《______________》)

(4)____________________,淡妆浓抹总相宜。(作者是______________)

不识庐山真面目

题西林壁

拂堤杨柳醉春烟

高鼎

西湖歌舞几时休

题临安邸

欲把西湖比西子

苏轼

古诗文识记

例2 下列诗句写的是哪个季节?在括号里写出。

(1)月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。( )

(2)碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。( )

(3)梅子黄时日日晴,小溪泛尽却山行。( )

(4)忽如一夜春风来,千树万树梨花开。( )

(5)可怜九月初三夜,露似真珠月似弓。( )

要善于抓住诗句中的关键词去判断。如:“霜”,只有秋季才有;“梅子黄”是夏季;“九月初三”在秋季。另外,有些诗句要联系全诗来判断,如第2、4两题。

秋季

春季

夏季

秋季

冬季

古诗文理解与积累

例3 读句子,填古诗。

(1)于丹说:交到好朋友,等于给自己打开了一个最友善的世界,能够让

自己的人生具有光彩。请写出一个古代诗歌中表现友情的句子: ____________________,__________________。

(2)在古诗中,“月”常常被用来作为诗人寄托思念家乡、思念亲人的感

情的载体,如王安石的“春风又绿江南岸,____________________”, 苏轼的“但愿人长久,__________________”。

本题中第(1)题引用当代名人于丹的一句关于朋友的话,引出古诗中表现友情的句子;第(2)题用在中国文学中作为思乡、思亲的意象的“月”来引出古诗中相关的诗句。

海内存知己

天涯若比邻

明月何时照我还

千里共婵娟

古诗文理解与积累

按要求写句子。

(1)韩愈在《早春呈水部张十八员外》一诗中,描绘早春景色的诗句是:

____________________,____________________。

(2)卢纶在《和张仆射塞下曲》一诗中描写汉朝大将军李广的神力与箭法精熟的诗句是:________________,________________。

(3)李贺在《马诗》中抒发了自己想干一番事业的情怀的诗句是:________________,________________。

(4)意思是“人总是要死的,但死的意义有不同”的一句话是:________________,________________,________________。

天街小雨润如酥

草色遥看近却无

平明寻白羽

没在石棱中

何当金络脑

快走踏清秋

人固有一死

或重于泰山

或轻于鸿毛

根据情境填诗句。

(1)老爷爷常用唐代诗人____________的诗句“________________,______________”来教导我们不要浪费粮食。

(2)当我们在外地过节思念家乡和亲人时,常引用唐朝诗人王维的诗句“__________________,________________”来表达自己的这种情感。

(3)有时候,有些人对自己所处的环境、正在做的事,反而不及旁人清楚。宋代诗人________的《题西林壁》中的诗句“__________________,__________________”就说明了“当局者迷,旁观者清”这个道理。

(4)古人常用“舍生取义”来表现个人的人生追求,文天祥的《过零丁洋》中也有两句诗体现了这种追求,这两句诗是“_________________,__________________”。

李绅

谁知盘中餐

粒粒皆辛苦

留取丹心照汗青

人生自古谁无死

不识庐山真面目

只缘身在此山中

苏轼

每逢佳节倍思亲

答独在异乡为异客

古诗巧运用

根据情景填古诗。

(1)昨晚有一道数学题,我绞尽脑汁,百思不得其解。就在我_____________时,爸爸走过来,经他一点拨,我豁然开朗,真是___________________。

(2)爷爷七十大寿,大家祝爷爷:“福如东海,寿比南山。”爷爷却叹道:“________________,________________。”我赶紧把爷爷的话打住:“___________________。爷爷,您的身子骨比年轻人还壮实呢。”爷爷高兴地笑了。

山重水复疑无路

柳暗花明又一村

夕阳无限好

只是近黄昏

霜叶红于二月花

小学阶段,我们开始接触一些简单的文言文。学习文言文,要掌握以下几点:

1. 将文言文读通、读熟。初读文言文,总感觉很别扭,这是因为

文言文和现代文在词义及表达上有很大差别。所以,初接触一

篇文言文时,首先要逐字逐句读通、读顺,不认识的字要借助

工具书,读准字音,抓准字义。

三、 简单的文言文

2. 了解文言文中的一些特殊字、词意义的变化。

文言文中常用到“之”“乎”“者”“也”“矣”“其”等词,它们的意义很丰富,变化很多。如《学弈》中的“之”字,在“虽与之俱学”中是指“前一个人”,在“一人虽听之”中指“弈秋的教导”。对这类词的意义,平常要注意积累。

3. 把文言文翻译成现代文。

(1)通读全文,整体领悟大意;

(2)结合注释,逐词逐句理解;

(3)结合上下文,逐词逐句译出全文。

例 阅读下文,回答问题。

两小儿辩日

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

一儿以日初出远,而日中时近也。

一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

孔子不能决也。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

1. 解释下列加点词。

(1)我以日始出时去人近 以( ) 去( )

(2)及日中则如盘盂 及( )

(3)孔子不能决也 决( )

2. 翻译下列句子。

及其日中如探汤。

译文:_______________________________________________

·

·

·

·

以为

距离

到

决断,判定

到了中午时就感觉像把手伸进热水里一样。

3.读完此文,你对文中的人物有什么认识?

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

阅读文言文各类考试中经常出现。完成这类考题,首先要熟读短文,整体感知,了解大意。二是逐字逐句细读,结合注释,联系上下文探究重点词句的意思。三是想想文言文中所蕴含的深刻哲理。文中所写故事体现了两个小孩儿善于观察,说话有理有据,同时也体现了孔子实事求是的态度。

孔子:谦虚谨慎,实事求是,尽管学识渊博,但能做到“知之为知之,不知为不知”,值得我们学习。两小儿:聪明可爱,善于动脑,善于观察,对自己不懂的问题大胆质疑,还敢于争辩。

王戎不取道旁李

王戎七岁,尝①与诸小儿游。看道边李树多子折枝,诸②儿竞走取之,唯戎不动。人问之,答曰:“树在道边而多子,此必苦李。”取之信然。

(《世说新语》)

【注释】①尝:曾经。②诸:一些,这些。

1. 写出画线的句子的大致意思。

(1)看道边李树多子折枝。

译:____________________________________________________________

(2)取之信然。

译:______________________________________________________________

2. 这个故事使你获得了什么启示?

__________________________________________________________________

看到路的一边有一棵李子树,树上结了很多李子,枝条都被压断了。

把李子摘下来一尝果然是那样。

这个故事告诉我们遇到事情要多想一想,多思考其中的道理。不能盲目跟从别人。

古 诗 文

课标要求

诵读优秀诗文,注意通过语调、韵律、节奏等体味作品的内容和情感,注意在诵读过程中体验情感、展开想象,领悟诗文大意。

复习指引

背诵课标推荐必背的古诗词和教材要求必背的古诗词。借助注释及工具书,理解文章内容。

古诗文的朗读主要注意以下两点:

1. 读准字音。在古诗文中,有些字虽然是常用字,但读音与现今汉字的

发音完全不同,所以学习时,首先要注意读准字音。

2. 读出韵律。诵读古诗,除遵循一般的朗读规则外,还要注意结合诗句

的意思,读出节奏和音韵。

(1)五言诗节奏:①二/二/一(三拍);②二/一/二(三拍);③三/二(两拍)。

(2)七言诗的节奏:①二/二/二/一(四拍);②二/二/一/二(四拍);③四/三(两拍)。

(3)单句和双句的节奏要一致。

一、 古诗文朗读与理解

古诗文朗读

理解古诗文主要注意以下几点:

1. 推敲字义。古诗文由于受固定格式的限制,一般用字用词非常

严密、准确,许多古今词义大有不同。所以要运用

多种方法加强对字、词的理解。

2. 理解诗句。理解诗句是学习古诗文的基本要求,小学阶段一般

要求直译,使诗文中每一个字的意义都在译句中反

映出来,并尽量保持诗文的原意和结构。

古诗文理解

理解古诗文主要注意以下几点:

3. 了解背景。了解诗人与他生活的时代,也是理解诗文的重要条

件。了解诗人的爱好、思想、写作特点,当时的社

会现实、文学发展、民俗习惯等都有助于理解古诗

文,我们要善于搜集和积累这方面的知识。

4. 体会感情。准确体会古诗文表达的思想感情,是学习古诗文的

最终目的,它有利于我们学习用精练生动的语句,

用新颖巧妙的技巧抒情表意。

古诗文理解

例1 下列诗句连读正确的有( )

A. 山重/水复/疑无路,柳暗/花明/又一村。

B. 欲穷/千里目,更上/一层楼。

C. 东边日出/西边雨,道是无晴/却有晴。

D. 两岸/青山/相/对出,孤帆/一片/日/边来。

此题是对古诗朗读中的连读知识的检测。正确掌握古诗不同的读法,是解答此题的关键。诵读古诗,除一般的朗读要求外,还要结合诗意注意节奏,不要把该连起来的地方割裂开来,也不要把该分开的地方连在一起。(具体注意点见古诗文朗读与理解“知识要点”部分中的“读出韵律”)由此,我们可以得出此题的正确答案。

ABC

古诗文朗读

下列诗句连读,不正确的一项是( )

A.君问/归期/未/有期

B.山色/空蒙/雨/亦奇

C.闲敲/棋子/落/灯花

D.秦时/明月/汉时/关

A

例2 结合注释把下面的一首诗译成现代文。

悯 农

(唐)李绅

春种一粒粟①,秋收万颗子。

四海无闲田②,农夫犹③饿死。

注释:①粟:谷子。 ②四海:泛指全国各地。 ③犹:仍旧,还。

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

春天,农民把一粒粒谷子种下,秋天就可以收获很多粮食。虽然全国各地的土地都被农民耕种,但不少农民还是因为没有饭吃而饿死。

理解古诗,要通过理解字、词,了解时代背景,反复诵读去完成。必要的字、词的意思在注释中已经提供。理解这首诗,还可以联系我们熟悉的李绅的另一首《悯农》,虽然内容不同,但要表达的思想感情是一致的。由此可见,古诗的学习,除了依靠一定的方法外,还要注意平时的积累。这首诗主要用对比的手法,表现了农民悲惨的命运,揭示了当时社会的黑暗。

古诗文理解

阅读古诗,完成练习。

剑外忽传收蓟北,______________。却看妻子愁何在,_______________。

_______________,青春作伴好还乡。即从巴峡穿巫峡,_______________。

(1)把古诗补充完整。这首诗是____代诗人______的《_________________》。

(2)解释诗中加粗词的意思。

妻子:______________ 青春:__________________

(3)这首诗中,作者因____________________________而高兴,全诗表达了作者____________________________的思想感情。

初闻涕泪满衣裳

漫卷诗书喜欲狂

白日放歌须纵酒

便下襄阳向洛阳

唐

杜甫

闻官军收河南河北

妻子和孩子

指明丽的春天

河南河北先后被官军收复

归心似箭和为收复失地而喜悦

对古诗文积累的检测是当前学校各类考试命题的一个热点。由于古诗的数量、篇目、种类的丰富性,古诗文积累的考题也多种多样。无论题型如何变换,关键在于我们应尽可能多地去学习、积累古诗文。要能熟练背诵《语文课程标准》要求在小学阶段背诵的75篇古诗文,并按不同角度归类积累。

二、 古诗文积累与运用

古诗文积累

古诗文凝练的表情达意效果,是它得以流传的重要原因。在日常口语表达和写作中恰当地引用古诗文,能较好地增强文章的表达效果,有时还会起到画龙点睛的作用。

古诗文运用

例1 把下列诗句补充完整并填空。

(1)___________________,只缘身在此山中。(诗题《______________》)

(2)草长莺飞二月天,____________________。(作者是______________)

(3)山外青山楼外楼,____________________。(诗题《______________》)

(4)____________________,淡妆浓抹总相宜。(作者是______________)

不识庐山真面目

题西林壁

拂堤杨柳醉春烟

高鼎

西湖歌舞几时休

题临安邸

欲把西湖比西子

苏轼

古诗文识记

例2 下列诗句写的是哪个季节?在括号里写出。

(1)月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。( )

(2)碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。( )

(3)梅子黄时日日晴,小溪泛尽却山行。( )

(4)忽如一夜春风来,千树万树梨花开。( )

(5)可怜九月初三夜,露似真珠月似弓。( )

要善于抓住诗句中的关键词去判断。如:“霜”,只有秋季才有;“梅子黄”是夏季;“九月初三”在秋季。另外,有些诗句要联系全诗来判断,如第2、4两题。

秋季

春季

夏季

秋季

冬季

古诗文理解与积累

例3 读句子,填古诗。

(1)于丹说:交到好朋友,等于给自己打开了一个最友善的世界,能够让

自己的人生具有光彩。请写出一个古代诗歌中表现友情的句子: ____________________,__________________。

(2)在古诗中,“月”常常被用来作为诗人寄托思念家乡、思念亲人的感

情的载体,如王安石的“春风又绿江南岸,____________________”, 苏轼的“但愿人长久,__________________”。

本题中第(1)题引用当代名人于丹的一句关于朋友的话,引出古诗中表现友情的句子;第(2)题用在中国文学中作为思乡、思亲的意象的“月”来引出古诗中相关的诗句。

海内存知己

天涯若比邻

明月何时照我还

千里共婵娟

古诗文理解与积累

按要求写句子。

(1)韩愈在《早春呈水部张十八员外》一诗中,描绘早春景色的诗句是:

____________________,____________________。

(2)卢纶在《和张仆射塞下曲》一诗中描写汉朝大将军李广的神力与箭法精熟的诗句是:________________,________________。

(3)李贺在《马诗》中抒发了自己想干一番事业的情怀的诗句是:________________,________________。

(4)意思是“人总是要死的,但死的意义有不同”的一句话是:________________,________________,________________。

天街小雨润如酥

草色遥看近却无

平明寻白羽

没在石棱中

何当金络脑

快走踏清秋

人固有一死

或重于泰山

或轻于鸿毛

根据情境填诗句。

(1)老爷爷常用唐代诗人____________的诗句“________________,______________”来教导我们不要浪费粮食。

(2)当我们在外地过节思念家乡和亲人时,常引用唐朝诗人王维的诗句“__________________,________________”来表达自己的这种情感。

(3)有时候,有些人对自己所处的环境、正在做的事,反而不及旁人清楚。宋代诗人________的《题西林壁》中的诗句“__________________,__________________”就说明了“当局者迷,旁观者清”这个道理。

(4)古人常用“舍生取义”来表现个人的人生追求,文天祥的《过零丁洋》中也有两句诗体现了这种追求,这两句诗是“_________________,__________________”。

李绅

谁知盘中餐

粒粒皆辛苦

留取丹心照汗青

人生自古谁无死

不识庐山真面目

只缘身在此山中

苏轼

每逢佳节倍思亲

答独在异乡为异客

古诗巧运用

根据情景填古诗。

(1)昨晚有一道数学题,我绞尽脑汁,百思不得其解。就在我_____________时,爸爸走过来,经他一点拨,我豁然开朗,真是___________________。

(2)爷爷七十大寿,大家祝爷爷:“福如东海,寿比南山。”爷爷却叹道:“________________,________________。”我赶紧把爷爷的话打住:“___________________。爷爷,您的身子骨比年轻人还壮实呢。”爷爷高兴地笑了。

山重水复疑无路

柳暗花明又一村

夕阳无限好

只是近黄昏

霜叶红于二月花

小学阶段,我们开始接触一些简单的文言文。学习文言文,要掌握以下几点:

1. 将文言文读通、读熟。初读文言文,总感觉很别扭,这是因为

文言文和现代文在词义及表达上有很大差别。所以,初接触一

篇文言文时,首先要逐字逐句读通、读顺,不认识的字要借助

工具书,读准字音,抓准字义。

三、 简单的文言文

2. 了解文言文中的一些特殊字、词意义的变化。

文言文中常用到“之”“乎”“者”“也”“矣”“其”等词,它们的意义很丰富,变化很多。如《学弈》中的“之”字,在“虽与之俱学”中是指“前一个人”,在“一人虽听之”中指“弈秋的教导”。对这类词的意义,平常要注意积累。

3. 把文言文翻译成现代文。

(1)通读全文,整体领悟大意;

(2)结合注释,逐词逐句理解;

(3)结合上下文,逐词逐句译出全文。

例 阅读下文,回答问题。

两小儿辩日

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。”

一儿以日初出远,而日中时近也。

一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?”

一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者热而远者凉乎?”

孔子不能决也。

两小儿笑曰:“孰为汝多知乎?”

1. 解释下列加点词。

(1)我以日始出时去人近 以( ) 去( )

(2)及日中则如盘盂 及( )

(3)孔子不能决也 决( )

2. 翻译下列句子。

及其日中如探汤。

译文:_______________________________________________

·

·

·

·

以为

距离

到

决断,判定

到了中午时就感觉像把手伸进热水里一样。

3.读完此文,你对文中的人物有什么认识?

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

阅读文言文各类考试中经常出现。完成这类考题,首先要熟读短文,整体感知,了解大意。二是逐字逐句细读,结合注释,联系上下文探究重点词句的意思。三是想想文言文中所蕴含的深刻哲理。文中所写故事体现了两个小孩儿善于观察,说话有理有据,同时也体现了孔子实事求是的态度。

孔子:谦虚谨慎,实事求是,尽管学识渊博,但能做到“知之为知之,不知为不知”,值得我们学习。两小儿:聪明可爱,善于动脑,善于观察,对自己不懂的问题大胆质疑,还敢于争辩。

王戎不取道旁李

王戎七岁,尝①与诸小儿游。看道边李树多子折枝,诸②儿竞走取之,唯戎不动。人问之,答曰:“树在道边而多子,此必苦李。”取之信然。

(《世说新语》)

【注释】①尝:曾经。②诸:一些,这些。

1. 写出画线的句子的大致意思。

(1)看道边李树多子折枝。

译:____________________________________________________________

(2)取之信然。

译:______________________________________________________________

2. 这个故事使你获得了什么启示?

__________________________________________________________________

看到路的一边有一棵李子树,树上结了很多李子,枝条都被压断了。

把李子摘下来一尝果然是那样。

这个故事告诉我们遇到事情要多想一想,多思考其中的道理。不能盲目跟从别人。