华东师大版九年级科学下册 第2章 地球的演化和生物圈的形成 单元测试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 华东师大版九年级科学下册 第2章 地球的演化和生物圈的形成 单元测试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 319.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 华东师大版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2021-06-23 18:03:06 | ||

图片预览

文档简介

第2章 地球的演化和生物圈的形成

一、选择题(每题2分,共40分)

1.“绿水青山就是金山银山”。下列选项中不符合此理念的是( )

A.垃圾分类,变废为宝 B.围湖造田,扩展耕地

C.植树造林,净化空气 D.节能减排,绿色出行

2.下列关于生命的起源及实验探索的叙述,不正确的是( )

A.原始生命诞生的场所是原始陆地

B.原始大气与现代大气成分相比没有氧气

C.米勒实验中火花放电模拟了原始地球的闪电

D.米勒实验证明了无机物可以合成有机小分子物质

3.下列有关生物进化的叙述,错误的是( )

A.越简单、越低等的生物化石出现在越古老的地层里

B.化石是研究生物进化的唯一证据

C.生物多样性是生物长期进化的结果

D.生物进化的总体趋势是由简单到复杂,由低等到高等,由水生到陆生

4.下列有关地球演化史的叙述正确的是( )

A.地球“出世”之初是一个由岩浆构成的炽热的球

B.“婴儿期”地球原始大气层的主要成分是水蒸气、氧气和氮气

C.科学家是通过对世界历史的长期研究来了解地球演化史的

D.地球固态的地壳一形成便奠定了现代地球地貌的基础

5.[2020·济宁] 滇叶虫脩是一种珍稀的竹节虫品种。成虫有头有脚,肢节分明,有清晰的“脉络”,酷似被吃过的不规则叶片,若静止不动的话,很难被发现,称得上是自然界高级别伪装大师。对其形成原因的正确解释是( )

图1

A.长期自然选择的结果 B.长期人工选择的结果

C.过度繁殖的结果 D.只发生有利变异的结果

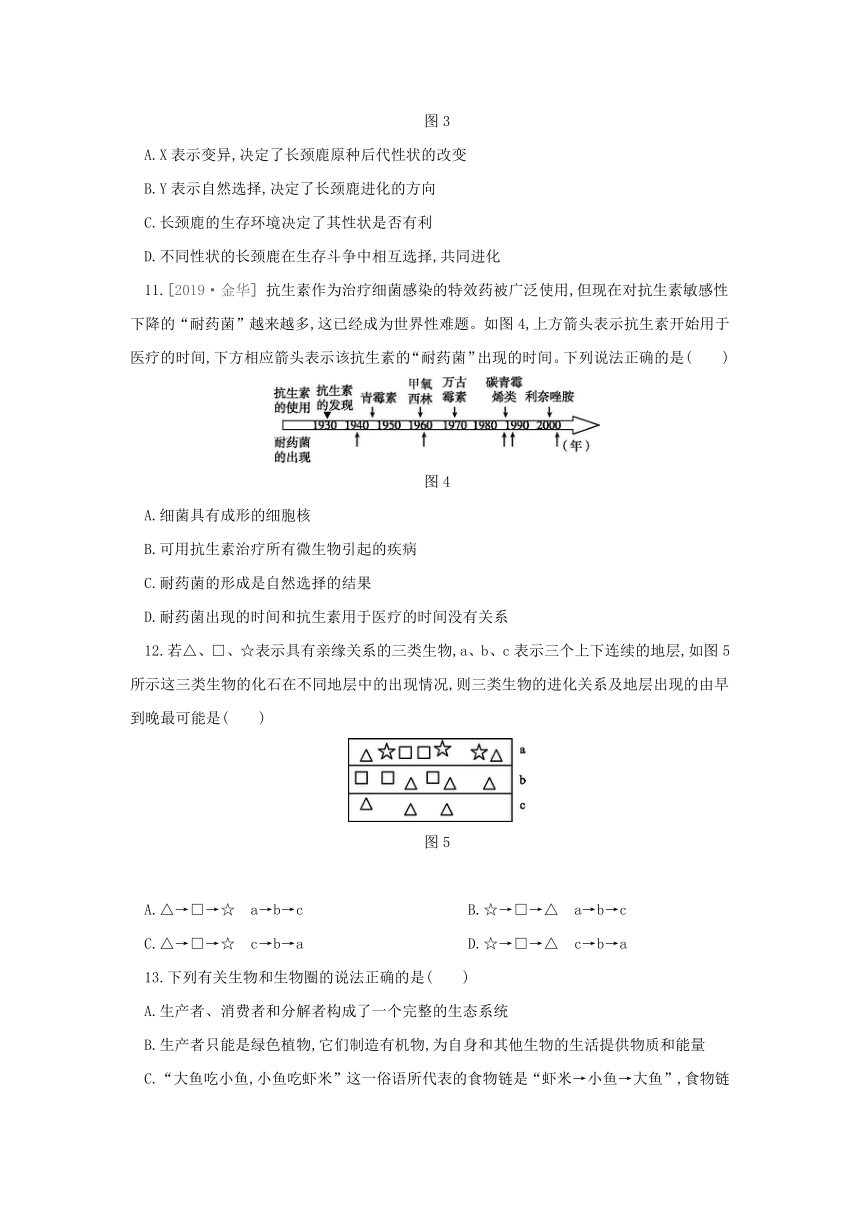

6.如图2所示,巴斯德的鹅颈瓶实验证明了细菌( )

图2

A.繁殖需要漫长的时间 B.由营养丰富的肉汤产生

C.由原来已存在的细菌产生 D.能将无机物合成为有机物

7.现存的生物中,有许多非常简单、低等的生物并没有在进化过程中灭绝,而且还分布非常广泛,其原因是( )

A.这些生物的数量非常多,在进化的过程中难以灭绝

B.这些生物有着很强的适应能力,能适应不断变化着的环境而被保存了下来

C.这些生物有着很强的繁殖能力,在大量的后代中总有些被保存了下来

D.这些生物的结构很简单,灭绝以后,容易再由其他生物演变而来

8.1995年,一些美国生物学家在6棵金合欢树周围围起带电栅栏,不让长颈鹿等大型食草动物吃它们的叶子,他们认为金合欢树会更加茁壮成长。10年后,他们却惊讶地发现这些受保护的金合欢树日渐枯萎、死亡,而没受保护、任由长颈鹿啃食的金合欢树却依然长势良好。造成这种结果的原因是( )

A.干旱缺水引起虫害 B.植物无法进行光合作用

C.食物链被破坏 D.食物网消失了

9.下列关于生态平衡的叙述正确的是( )

A.生态平衡是指一个人工生态系统的生物种类和数量一般是相对稳定的,它们之间及其与环境之间的能量流动和物质循环也保持相对稳定,这种稳定即为生态平衡

B.生态平衡是静止的、绝对的

C.生态平衡依赖于生态系统的自我调节能力,而这种能力是有限的

D.自然的生态系统和生态平衡不能满足人类的需要,人类需要的生态平衡是对自身的生存和发展极为有利的平衡

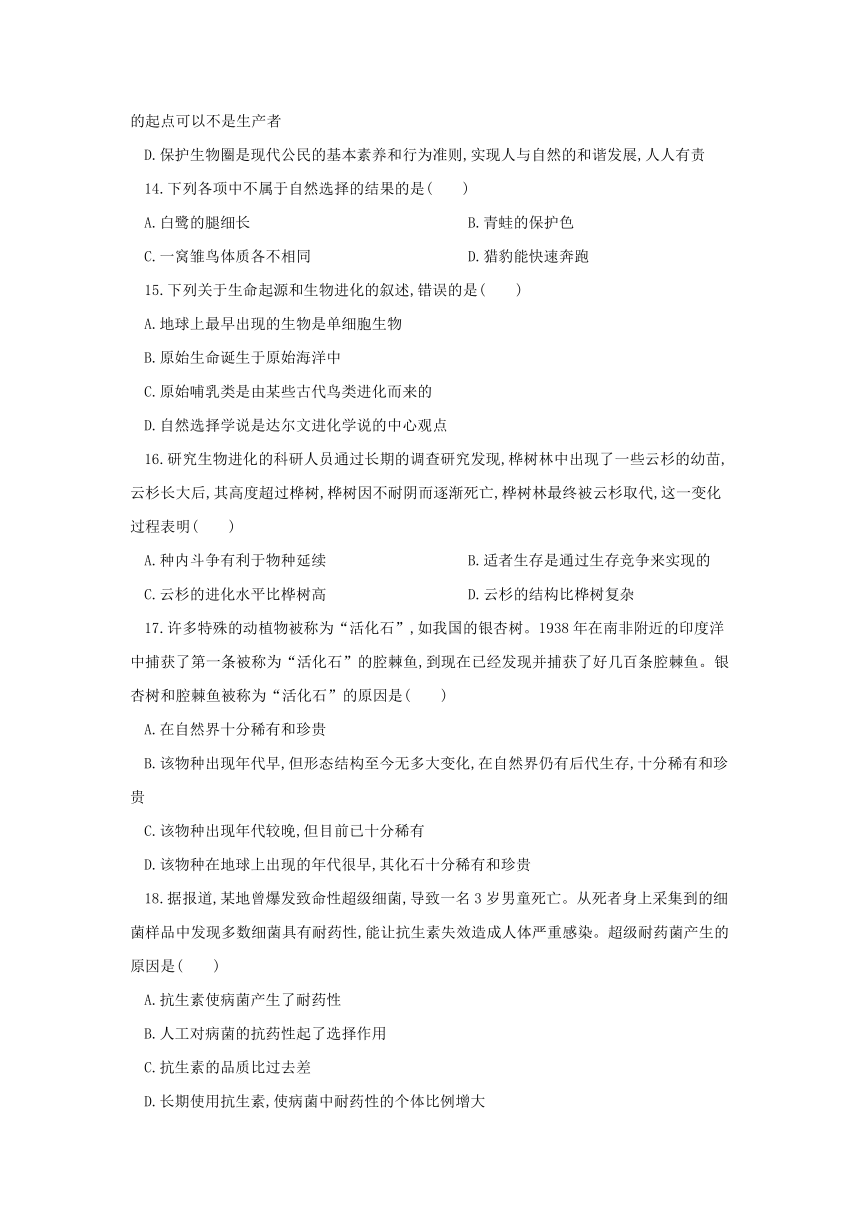

10.[2020·包头] 如图3表示长颈鹿的进化过程,下列有关叙述错误的是( )

图3

A.X表示变异,决定了长颈鹿原种后代性状的改变

B.Y表示自然选择,决定了长颈鹿进化的方向

C.长颈鹿的生存环境决定了其性状是否有利

D.不同性状的长颈鹿在生存斗争中相互选择,共同进化

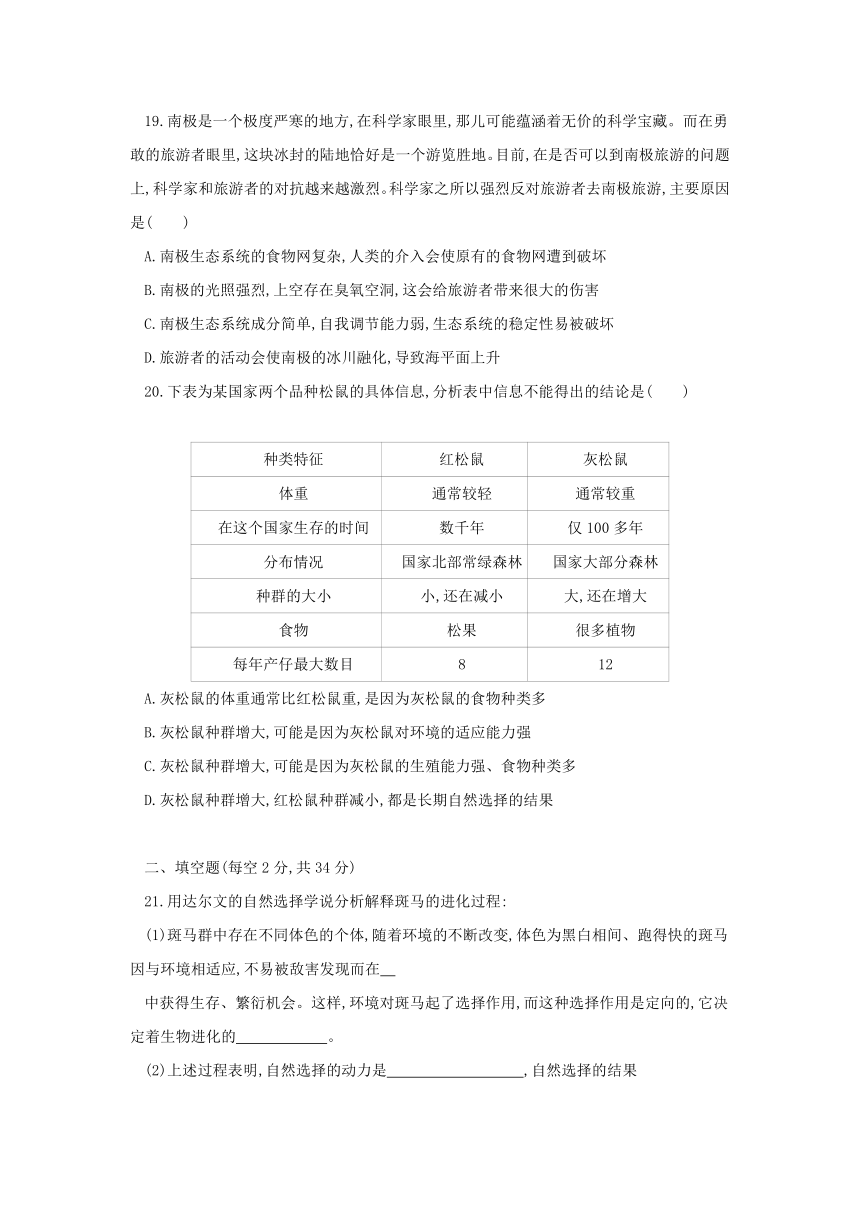

11.[2019·金华] 抗生素作为治疗细菌感染的特效药被广泛使用,但现在对抗生素敏感性下降的“耐药菌”越来越多,这已经成为世界性难题。如图4,上方箭头表示抗生素开始用于医疗的时间,下方相应箭头表示该抗生素的“耐药菌”出现的时间。下列说法正确的是( )

图4

A.细菌具有成形的细胞核

B.可用抗生素治疗所有微生物引起的疾病

C.耐药菌的形成是自然选择的结果

D.耐药菌出现的时间和抗生素用于医疗的时间没有关系

12.若△、□、☆表示具有亲缘关系的三类生物,a、b、c表示三个上下连续的地层,如图5所示这三类生物的化石在不同地层中的出现情况,则三类生物的进化关系及地层出现的由早到晚最可能是( )

图5

A.△→□→☆ a→b→c B.☆→□→△ a→b→c

C.△→□→☆ c→b→a D.☆→□→△ c→b→a

13.下列有关生物和生物圈的说法正确的是( )

A.生产者、消费者和分解者构成了一个完整的生态系统

B.生产者只能是绿色植物,它们制造有机物,为自身和其他生物的生活提供物质和能量

C.“大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米”这一俗语所代表的食物链是“虾米→小鱼→大鱼”,食物链的起点可以不是生产者

D.保护生物圈是现代公民的基本素养和行为准则,实现人与自然的和谐发展,人人有责

14.下列各项中不属于自然选择的结果的是( )

A.白鹭的腿细长 B.青蛙的保护色

C.一窝雏鸟体质各不相同 D.猎豹能快速奔跑

15.下列关于生命起源和生物进化的叙述,错误的是( )

A.地球上最早出现的生物是单细胞生物

B.原始生命诞生于原始海洋中

C.原始哺乳类是由某些古代鸟类进化而来的

D.自然选择学说是达尔文进化学说的中心观点

16.研究生物进化的科研人员通过长期的调查研究发现,桦树林中出现了一些云杉的幼苗,云杉长大后,其高度超过桦树,桦树因不耐阴而逐渐死亡,桦树林最终被云杉取代,这一变化过程表明( )

A.种内斗争有利于物种延续 B.适者生存是通过生存竞争来实现的

C.云杉的进化水平比桦树高 D.云杉的结构比桦树复杂

17.许多特殊的动植物被称为“活化石”,如我国的银杏树。1938年在南非附近的印度洋中捕获了第一条被称为“活化石”的腔棘鱼,到现在已经发现并捕获了好几百条腔棘鱼。银杏树和腔棘鱼被称为“活化石”的原因是( )

A.在自然界十分稀有和珍贵

B.该物种出现年代早,但形态结构至今无多大变化,在自然界仍有后代生存,十分稀有和珍贵

C.该物种出现年代较晚,但目前已十分稀有

D.该物种在地球上出现的年代很早,其化石十分稀有和珍贵

18.据报道,某地曾爆发致命性超级细菌,导致一名3岁男童死亡。从死者身上采集到的细菌样品中发现多数细菌具有耐药性,能让抗生素失效造成人体严重感染。超级耐药菌产生的原因是( )

A.抗生素使病菌产生了耐药性

B.人工对病菌的抗药性起了选择作用

C.抗生素的品质比过去差

D.长期使用抗生素,使病菌中耐药性的个体比例增大

19.南极是一个极度严寒的地方,在科学家眼里,那儿可能蕴涵着无价的科学宝藏。而在勇敢的旅游者眼里,这块冰封的陆地恰好是一个游览胜地。目前,在是否可以到南极旅游的问题上,科学家和旅游者的对抗越来越激烈。科学家之所以强烈反对旅游者去南极旅游,主要原因是( )

A.南极生态系统的食物网复杂,人类的介入会使原有的食物网遭到破坏

B.南极的光照强烈,上空存在臭氧空洞,这会给旅游者带来很大的伤害

C.南极生态系统成分简单,自我调节能力弱,生态系统的稳定性易被破坏

D.旅游者的活动会使南极的冰川融化,导致海平面上升

20.下表为某国家两个品种松鼠的具体信息,分析表中信息不能得出的结论是( )

种类特征

红松鼠

灰松鼠

体重

通常较轻

通常较重

在这个国家生存的时间

数千年

仅100多年

分布情况

国家北部常绿森林

国家大部分森林

种群的大小

小,还在减小

大,还在增大

食物

松果

很多植物

每年产仔最大数目

8

12

A.灰松鼠的体重通常比红松鼠重,是因为灰松鼠的食物种类多

B.灰松鼠种群增大,可能是因为灰松鼠对环境的适应能力强

C.灰松鼠种群增大,可能是因为灰松鼠的生殖能力强、食物种类多

D.灰松鼠种群增大,红松鼠种群减小,都是长期自然选择的结果

二、填空题(每空2分,共34分)

21.用达尔文的自然选择学说分析解释斑马的进化过程:

(1)斑马群中存在不同体色的个体,随着环境的不断改变,体色为黑白相间、跑得快的斑马因与环境相适应,不易被敌害发现而在?

中获得生存、繁衍机会。这样,环境对斑马起了选择作用,而这种选择作用是定向的,它决定着生物进化的 。?

(2)上述过程表明,自然选择的动力是 ,自然选择的结果是 。?

22.如图6是一个草原生态系统中鼠与狐的数量变化曲线图,有关的食物链为草→鼠→狐。

图6

(1)曲线A、C分别代表 和 的数量变化。?

(2)当没有外来因素干扰时,草、鼠和狐的数量会维持在一个相对稳定的状态,原因是生态系统具有一定的 。?

(3)如果为了获取皮毛而大量猎狐,则产生的严重后果是使鼠的数量短期内迅速 ,草场中草的数量 。?

23.[2020·绍兴] 为处理污水、改善水质,许多河道内放置了水生植物漂浮平台——生态浮岛。浮岛按种植植物种类的多少,可以分为单种植物型浮岛和混合植物型浮岛。如图7所示为某浮岛示意图。

图7

(1)写出该生态浮岛的一条食物链: 。?

(2)图中的微生物属于生态系统成分中的 。?

(3)与单种植物型浮岛相比,混合植物型浮岛的稳定性更高的原因是 。?

24.没有人能够亲自经历生物进化几十亿年的历史。如图8是许多科学家共同努力研究出的动物进化历程图,请认真分析回答以下问题。

图8

(1)从图中可以看出动物进化的总体趋势是:由 、由 、由 。?

(2)化石证明有许多物种只存活了相当短暂的时代就逐渐灭绝了,最合理的解释是( )

A.缺乏能适应环境变化的可遗传变异

B.缺乏对环境的改变能力

C.因为基因突变而导致种族灭亡

D.失去繁殖能力而灭绝

(3)生物在长期的进化过程中形成了对环境的适应,例如生活在绿草地的青蛙,背部多是绿色的而不是褐色的,按照达尔文的进化观点分析,下列解释较为合理的是( )

A.被绿草地染的

B.绿色的青蛙繁殖能力强

C.绿色的青蛙捕食能力强

D.绿色的青蛙不易被天敌发现,生存的机会增大

三、实验探究题(每空2分,共26分)

25.科学家做过如下实验,将深色桦尺蛾和浅色桦尺蛾分别进行标记,然后放养于不同的地点,一段时间后,将所释放的桦尺蛾尽量收回。统计其数目,结果如下表:

类型数据项目

工业污染区

非工业区

深色蛾

浅色蛾

深色蛾

浅色蛾

释放数目/只

154

164

472

496

再回收率/%

58

25

6

42

请结合达尔文的进化理论回答下列问题。

(1)桦尺蛾体色有深色和浅色之分,这是一种 (填“遗传”或“变异”)现象。?

(2)在工业污染区,深色桦尺蛾不容易被敌害发现,并逐代通过 得以加强,数量越来越多;反之,浅色桦尺蛾的数量则减少,这就是达尔文进化学说中的 。?

(3)通过上述事实说明,桦尺蛾的变异是 的,而选择是 的。?

(4)从表中可以看出,在不同环境中生活着的桦尺蛾,保护色是不同的。根据达尔文理论,保护色的形成是 的结果。?

A.长期烟熏 B.长期捕食这种颜色的食物

C.长期自然选择 D.人工选择

(5)由于真菌感染而使这片森林中所有树干的颜色都变成了灰白色,多年以后,此森林中不同颜色的蛾类最可能的变化结果是图9中的 。 ?

图9

26.如图10是一位美国生物化学家模拟原始地球的生命起源的实验装置。

图10

(1)A装置里的气体相当于 ,与现在的大气成分相比,其主要区别是不含 ,在A处,正、负电极进行火花放电,是模拟原始地球条件下的 。?

(2)B装置里的液体实验后可检测到其中含有 等有机小分子物质。?

(3)此实验表明:在生命起源的化学进化过程中,原始大气中的各种无机物在一定的条件下是可以生成 物质的。?

(4)该实验初步证明了生命起源的第 步。?

答案

1.B [解析] “垃圾分类,变废为宝”可以减少对环境的污染,节省资源;“围湖造田,扩展耕地”会破坏生态系统,不利于保护环境;“植树造林,净化空气”有利于环境保护;“节能减排,绿色出行”有利于环境保护。

2.A

3.B [解析] 化石在地层中出现的顺序,是人们研究生物进化的一个重要的方面。不同生物化石的出现和地层的形成,有着平行的关系,也就是说,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物结构越简单,分类地位越低等,水生生物的化石也越多;在距今越晚近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物结构越复杂,分类地位越高等,陆生生物的化石也越多。这种现象说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的。化石是研究生物进化最直接的证据,不是唯一证据。地球上已知的生物大约有200万种,生物多样性是生物长期进化的结果。

4.A [解析] “康德—拉普拉斯星云说”认为,地球是由形成太阳后剩余的星云物质进一步收缩演化而形成的。在挤压收缩过程中产生的高温使地球物质呈熔融的岩浆状态,经过漫长的地质演变才形成如今有固体地壳和水圈的相对“冷”的地球。所以A选项被大多数天文学家和地质学家所认可。“婴儿期”地球原始大气的主要成分是二氧化碳、甲烷、氢气、氨和水蒸气等,而不是氮气和氧气。现今地球大气的成分是经过后来生物生命活动参与所演化的结果。科学家是通过对地球的形成和发展过程及其规律性的研究认识地球演化史的,这属于地史学和地质学的研究范畴,人类社会的发展史(历史)相对于地球的形成和发展过程来说,只是极其短暂的一刹那。地球从初始的岩浆构成的炽热“火球”,到固体地壳的形成,经历了漫长的地质年代。固体地壳形成后,又经历了漫长反复的演变才形成如今地球海陆分布、山河大地起伏的面貌。简言之,如今的地球面貌是在经历了几十亿年的风雨沧桑不断演化后形成的。

5.A [解析] 滇叶虫脩的成虫有头有脚,肢节分明,有清晰的“脉络”,酷似被吃过的不规则叶片,达尔文的自然选择学说认为这是滇叶虫脩在长期的生存斗争过程中经过自然选择的结果。

6.C

7.B [解析] 在生存竞争中,具有有利变异的个体容易获胜而生存下去,反之,具有不利变异的个体则容易失败而死亡。即凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存,不适应者被淘汰。有许多结构简单的生物不但没有被淘汰,而且分布广泛,原因是产生了能适应环境变化的可遗传的有利变异,在自然选择过程中生存下来,这就是适者生存。

8.C 9.C

10.D [解析] X指变异产生不同性状。Y表示自然选择,自然选择过程中保存有利性状,淘汰不利性状。生物产生的变异是否有利,决定于生物是否适应环境。达尔文认为,在激烈的生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去。反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。

11.C

12.C [解析] 化石在地层中出现的顺序,是人们研究生物进化的一个重要的方面,不同生物化石的出现和地层的形成,有着平行的关系,也就是说,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等,水生生物的化石也越多;在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等,陆生生物的化石也越多。这种现象说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的。从图中可以发现△在底层出现的较单一,说明生物较简单、低等,中层出现□较高等,顶层出现☆说明更高等,因此三类生物的进化关系最可能是:△→□→☆。地层出现的由早到晚最可能是:c→b→a。

13.D [解析] 生态系统包括生物部分和非生物部分,生物部分包括植物、动物、细菌和真菌,非生物部分包括阳光、空气、水、土壤、温度等。生产者、消费者和分解者构成了一个完整的生态系统的生物部分,还缺少非生物部分;生产者包括绿色植物和营化能合成作用的硝化细菌,不单指绿色植物;“大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米”反映了生态系统中各种生物之间的吃与被吃的关系,与此有关的食物链是:水草→虾米→小鱼→大鱼,食物链的起点必须是生产者;生物圈是人类和其他生物生存的共同家园,它为生物提供了营养物质、阳光、空气、水、适宜的温度和一定的生存空间等生存的基本条件,适合生物的生存,我们要好好保护它,保护生物圈是每个公民义不容辞的责任和义务。

14.C [解析] 自然界中的生物,通过激烈的生存竞争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择。达尔文的自然选择学说,源于达尔文于1859年发表的《物种起源》,其主要内容有四点:过度繁殖,生存竞争(也叫生存斗争),遗传和变异,适者生存。白鹭生活在湿地、浅滩,白鹭的腿细长,有利于觅食,容易生存下来,是自然选择的结果。具有保护色的青蛙容易逃过天敌的捕食,幸存的概率较大,在生存竞争中具有优势,而没有保护色的青蛙会因为容易被天敌捕食而逐渐减少,长此以往,具有保护色的青蛙的比例就会越来越大,这是自然选择的结果。一窝雏鸟体质各不相同,是变异的结果。猎豹的奔跑速度很快,可以获得足够的食物而生存下来,是适者生存,是长期自然选择的结果。

15.C [解析] 原始哺乳类是由某些古代爬行类进化而来的。

16.B [解析] 云杉生长迅速,高度超过桦树,能接受更多的光照生存下来,是适者生存;桦树在云杉下面,接受的阳光很少,制造的有机物不能满足自身的需要而逐渐死亡,是不适应者被淘汰,这就是自然选择。自然选择是通过激烈的生存竞争来实现的。

17.B

18.D [解析] 达尔文把在生存竞争中,适者生存、不适应者被淘汰的过程叫作自然选择。遗传与变异是生物进化的基础,首先细菌的抗药性存在着变异,有的抗药性强,有的抗药性弱。使用抗生素时,把抗药性弱的细菌杀死,这叫不适应者被淘汰;抗药性强的细菌活下来,这叫适者生存。活下来的抗药性强的细菌,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,再使用抗生素时,又把抗药性弱的细菌杀死,抗药性强的细菌活下来。这样经过抗生素的长期选择,使得细菌的抗药性增强,有的细菌已不再受抗生素的影响了,就出现了现在所谓的超级细菌。因此超级耐药菌的产生是自然选择的结果。

19.C 20.A

21.(1)生存斗争 方向 (2)生存斗争 适者生存

[解析] (1)达尔文认为,生物的过度繁殖引起生存斗争,生存斗争包括生物与无机环境之间的斗争,生物种内的斗争,如为食物、配偶和栖息地等的斗争,以及生物种间的斗争。在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去,反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。斑马中具有黑白斑纹、跑得快的变异的斑马能获得食物并生存下去,这是食物和环境对斑马的定向选择的结果,而这种作用是定向的,决定着生物进化的方向。(2)任何一种生物在生活过程中都必须为生存而斗争。生存斗争包括生物与无机环境之间的斗争,生物种内的斗争,如为食物、配偶和栖息地等的斗争,以及生物种间的斗争。由于生存斗争,导致生物大量死亡,结果只有少量个体生存下来。所以说是过度繁殖引起了生存斗争,在生存斗争中,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存。达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适应者被淘汰的过程叫作自然选择。因此斑马的进化过程是通过自然选择实现的。

22.(1)狐 草 (2)自我调节能力 (3)增加 减少

[解析] (1)生产者与消费者之间的关系,主要是吃与被吃的关系,在一个生态系统中,生产者的数量最多,初级消费者的数量次之,次级消费者的数量又少于初级消费者,以此类推。分析图示可知:在该生态系统中,C的数量最多,B次之,A最少,由此可判断:C代表草,B代表鼠,A代表狐。(2)一般来说,当没有外来因素干扰时,生态系统内的物种数量保持一定的平衡,因为生态系统具有一定的自我调节能力。但这种调节能力有大有小,生态系统中生物种类越多,营养结构越复杂,自我调节能力就越大。反之,就越小。(3)任何生态系统的自我调节能力都具有一定的限度,如果外来因素干扰超出了这个限度,生态系统的稳定性就会遭到破坏。如果为了获取皮毛而大量猎狐,鼠的数量就会因为狐数量的减少而短期内大量增加,从而使得草的数量大量减少,致使草原沙化。

23.(1)水生植物→食草昆虫→青蛙 (2)分解者

(3)成分复杂,生物种类多,自我调节能力强

[解析] (1)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者……注意起始点一定是生产者。图中表示该生态浮岛的一条食物链为:水生植物→食草昆虫→青蛙。(2)生态系统是由非生物成分和生物成分两部分组成的。生物成分包括生态系统中的全部生物。根据获得的营养和能量的方式,生物成分又可以划分为生产者、消费者、分解者。分解者是指大多数细菌和真菌,它们能够将生态系统中的有机物分解为简单的无机物,在物质循环中起着重要的作用。图中的微生物属于生态系统成分中的分解者。(3)不同生态系统中生物的种类和数量不同,生物的种类和数量越多,生态系统的自我调节能力越强。与单种植物型浮岛相比,混合植物型浮岛的稳定性更高的原因是成分复杂,生物种类多,自我调节能力强。

24.(1)简单到复杂 低等到高等 水生到陆生 (2)A (3)D

25.(1)变异 (2)遗传 适者生存,不适应者被淘汰 (3)不定向 定向 (4)C (5)D

[解析] (1)桦尺蛾体色有深色和浅色之分,这是一种变异现象。(2)由表中数据可知,在工业污染区,桦尺蛾的生活环境被工厂的烟熏成了深颜色,这样深色桦尺蛾就不容易被敌害发现,而浅色桦尺蛾容易被敌害发现;在非工业区,桦尺蛾的生活环境未被污染,树干颜色浅,所以浅色桦尺蛾不容易被敌害发现而生存下来,可以说明桦尺蛾的体色使桦尺蛾对环境具有一定的适应性。这就是达尔文进化学说中的适者生存,不适应者被淘汰。(3)通过上述事实说明,桦尺蛾的变异方向是不定向的,而选择是定向的。(4)从表中数据可以看出,在不同环境中生活着的桦尺蛾,保护色是不同的。根据达尔文进化学说,保护色的形成是长期自然选择的结果。(5)由于真菌感染而使这片森林中所有树干的颜色都变成了灰白色。而蛾类的颜色有褐、灰、白不同的颜色。其中灰色、白色蛾类与树干颜色一致,是适应环境者而生存,而褐色蛾类与树干颜色不同,是不适应者被淘汰。最终活下来的蛾类多是与环境颜色一致的灰色、白色的,而褐色的较少。

26.(1)原始大气 氧气 雷电 (2)氨基酸 (3)有机小分子 (4)一

一、选择题(每题2分,共40分)

1.“绿水青山就是金山银山”。下列选项中不符合此理念的是( )

A.垃圾分类,变废为宝 B.围湖造田,扩展耕地

C.植树造林,净化空气 D.节能减排,绿色出行

2.下列关于生命的起源及实验探索的叙述,不正确的是( )

A.原始生命诞生的场所是原始陆地

B.原始大气与现代大气成分相比没有氧气

C.米勒实验中火花放电模拟了原始地球的闪电

D.米勒实验证明了无机物可以合成有机小分子物质

3.下列有关生物进化的叙述,错误的是( )

A.越简单、越低等的生物化石出现在越古老的地层里

B.化石是研究生物进化的唯一证据

C.生物多样性是生物长期进化的结果

D.生物进化的总体趋势是由简单到复杂,由低等到高等,由水生到陆生

4.下列有关地球演化史的叙述正确的是( )

A.地球“出世”之初是一个由岩浆构成的炽热的球

B.“婴儿期”地球原始大气层的主要成分是水蒸气、氧气和氮气

C.科学家是通过对世界历史的长期研究来了解地球演化史的

D.地球固态的地壳一形成便奠定了现代地球地貌的基础

5.[2020·济宁] 滇叶虫脩是一种珍稀的竹节虫品种。成虫有头有脚,肢节分明,有清晰的“脉络”,酷似被吃过的不规则叶片,若静止不动的话,很难被发现,称得上是自然界高级别伪装大师。对其形成原因的正确解释是( )

图1

A.长期自然选择的结果 B.长期人工选择的结果

C.过度繁殖的结果 D.只发生有利变异的结果

6.如图2所示,巴斯德的鹅颈瓶实验证明了细菌( )

图2

A.繁殖需要漫长的时间 B.由营养丰富的肉汤产生

C.由原来已存在的细菌产生 D.能将无机物合成为有机物

7.现存的生物中,有许多非常简单、低等的生物并没有在进化过程中灭绝,而且还分布非常广泛,其原因是( )

A.这些生物的数量非常多,在进化的过程中难以灭绝

B.这些生物有着很强的适应能力,能适应不断变化着的环境而被保存了下来

C.这些生物有着很强的繁殖能力,在大量的后代中总有些被保存了下来

D.这些生物的结构很简单,灭绝以后,容易再由其他生物演变而来

8.1995年,一些美国生物学家在6棵金合欢树周围围起带电栅栏,不让长颈鹿等大型食草动物吃它们的叶子,他们认为金合欢树会更加茁壮成长。10年后,他们却惊讶地发现这些受保护的金合欢树日渐枯萎、死亡,而没受保护、任由长颈鹿啃食的金合欢树却依然长势良好。造成这种结果的原因是( )

A.干旱缺水引起虫害 B.植物无法进行光合作用

C.食物链被破坏 D.食物网消失了

9.下列关于生态平衡的叙述正确的是( )

A.生态平衡是指一个人工生态系统的生物种类和数量一般是相对稳定的,它们之间及其与环境之间的能量流动和物质循环也保持相对稳定,这种稳定即为生态平衡

B.生态平衡是静止的、绝对的

C.生态平衡依赖于生态系统的自我调节能力,而这种能力是有限的

D.自然的生态系统和生态平衡不能满足人类的需要,人类需要的生态平衡是对自身的生存和发展极为有利的平衡

10.[2020·包头] 如图3表示长颈鹿的进化过程,下列有关叙述错误的是( )

图3

A.X表示变异,决定了长颈鹿原种后代性状的改变

B.Y表示自然选择,决定了长颈鹿进化的方向

C.长颈鹿的生存环境决定了其性状是否有利

D.不同性状的长颈鹿在生存斗争中相互选择,共同进化

11.[2019·金华] 抗生素作为治疗细菌感染的特效药被广泛使用,但现在对抗生素敏感性下降的“耐药菌”越来越多,这已经成为世界性难题。如图4,上方箭头表示抗生素开始用于医疗的时间,下方相应箭头表示该抗生素的“耐药菌”出现的时间。下列说法正确的是( )

图4

A.细菌具有成形的细胞核

B.可用抗生素治疗所有微生物引起的疾病

C.耐药菌的形成是自然选择的结果

D.耐药菌出现的时间和抗生素用于医疗的时间没有关系

12.若△、□、☆表示具有亲缘关系的三类生物,a、b、c表示三个上下连续的地层,如图5所示这三类生物的化石在不同地层中的出现情况,则三类生物的进化关系及地层出现的由早到晚最可能是( )

图5

A.△→□→☆ a→b→c B.☆→□→△ a→b→c

C.△→□→☆ c→b→a D.☆→□→△ c→b→a

13.下列有关生物和生物圈的说法正确的是( )

A.生产者、消费者和分解者构成了一个完整的生态系统

B.生产者只能是绿色植物,它们制造有机物,为自身和其他生物的生活提供物质和能量

C.“大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米”这一俗语所代表的食物链是“虾米→小鱼→大鱼”,食物链的起点可以不是生产者

D.保护生物圈是现代公民的基本素养和行为准则,实现人与自然的和谐发展,人人有责

14.下列各项中不属于自然选择的结果的是( )

A.白鹭的腿细长 B.青蛙的保护色

C.一窝雏鸟体质各不相同 D.猎豹能快速奔跑

15.下列关于生命起源和生物进化的叙述,错误的是( )

A.地球上最早出现的生物是单细胞生物

B.原始生命诞生于原始海洋中

C.原始哺乳类是由某些古代鸟类进化而来的

D.自然选择学说是达尔文进化学说的中心观点

16.研究生物进化的科研人员通过长期的调查研究发现,桦树林中出现了一些云杉的幼苗,云杉长大后,其高度超过桦树,桦树因不耐阴而逐渐死亡,桦树林最终被云杉取代,这一变化过程表明( )

A.种内斗争有利于物种延续 B.适者生存是通过生存竞争来实现的

C.云杉的进化水平比桦树高 D.云杉的结构比桦树复杂

17.许多特殊的动植物被称为“活化石”,如我国的银杏树。1938年在南非附近的印度洋中捕获了第一条被称为“活化石”的腔棘鱼,到现在已经发现并捕获了好几百条腔棘鱼。银杏树和腔棘鱼被称为“活化石”的原因是( )

A.在自然界十分稀有和珍贵

B.该物种出现年代早,但形态结构至今无多大变化,在自然界仍有后代生存,十分稀有和珍贵

C.该物种出现年代较晚,但目前已十分稀有

D.该物种在地球上出现的年代很早,其化石十分稀有和珍贵

18.据报道,某地曾爆发致命性超级细菌,导致一名3岁男童死亡。从死者身上采集到的细菌样品中发现多数细菌具有耐药性,能让抗生素失效造成人体严重感染。超级耐药菌产生的原因是( )

A.抗生素使病菌产生了耐药性

B.人工对病菌的抗药性起了选择作用

C.抗生素的品质比过去差

D.长期使用抗生素,使病菌中耐药性的个体比例增大

19.南极是一个极度严寒的地方,在科学家眼里,那儿可能蕴涵着无价的科学宝藏。而在勇敢的旅游者眼里,这块冰封的陆地恰好是一个游览胜地。目前,在是否可以到南极旅游的问题上,科学家和旅游者的对抗越来越激烈。科学家之所以强烈反对旅游者去南极旅游,主要原因是( )

A.南极生态系统的食物网复杂,人类的介入会使原有的食物网遭到破坏

B.南极的光照强烈,上空存在臭氧空洞,这会给旅游者带来很大的伤害

C.南极生态系统成分简单,自我调节能力弱,生态系统的稳定性易被破坏

D.旅游者的活动会使南极的冰川融化,导致海平面上升

20.下表为某国家两个品种松鼠的具体信息,分析表中信息不能得出的结论是( )

种类特征

红松鼠

灰松鼠

体重

通常较轻

通常较重

在这个国家生存的时间

数千年

仅100多年

分布情况

国家北部常绿森林

国家大部分森林

种群的大小

小,还在减小

大,还在增大

食物

松果

很多植物

每年产仔最大数目

8

12

A.灰松鼠的体重通常比红松鼠重,是因为灰松鼠的食物种类多

B.灰松鼠种群增大,可能是因为灰松鼠对环境的适应能力强

C.灰松鼠种群增大,可能是因为灰松鼠的生殖能力强、食物种类多

D.灰松鼠种群增大,红松鼠种群减小,都是长期自然选择的结果

二、填空题(每空2分,共34分)

21.用达尔文的自然选择学说分析解释斑马的进化过程:

(1)斑马群中存在不同体色的个体,随着环境的不断改变,体色为黑白相间、跑得快的斑马因与环境相适应,不易被敌害发现而在?

中获得生存、繁衍机会。这样,环境对斑马起了选择作用,而这种选择作用是定向的,它决定着生物进化的 。?

(2)上述过程表明,自然选择的动力是 ,自然选择的结果是 。?

22.如图6是一个草原生态系统中鼠与狐的数量变化曲线图,有关的食物链为草→鼠→狐。

图6

(1)曲线A、C分别代表 和 的数量变化。?

(2)当没有外来因素干扰时,草、鼠和狐的数量会维持在一个相对稳定的状态,原因是生态系统具有一定的 。?

(3)如果为了获取皮毛而大量猎狐,则产生的严重后果是使鼠的数量短期内迅速 ,草场中草的数量 。?

23.[2020·绍兴] 为处理污水、改善水质,许多河道内放置了水生植物漂浮平台——生态浮岛。浮岛按种植植物种类的多少,可以分为单种植物型浮岛和混合植物型浮岛。如图7所示为某浮岛示意图。

图7

(1)写出该生态浮岛的一条食物链: 。?

(2)图中的微生物属于生态系统成分中的 。?

(3)与单种植物型浮岛相比,混合植物型浮岛的稳定性更高的原因是 。?

24.没有人能够亲自经历生物进化几十亿年的历史。如图8是许多科学家共同努力研究出的动物进化历程图,请认真分析回答以下问题。

图8

(1)从图中可以看出动物进化的总体趋势是:由 、由 、由 。?

(2)化石证明有许多物种只存活了相当短暂的时代就逐渐灭绝了,最合理的解释是( )

A.缺乏能适应环境变化的可遗传变异

B.缺乏对环境的改变能力

C.因为基因突变而导致种族灭亡

D.失去繁殖能力而灭绝

(3)生物在长期的进化过程中形成了对环境的适应,例如生活在绿草地的青蛙,背部多是绿色的而不是褐色的,按照达尔文的进化观点分析,下列解释较为合理的是( )

A.被绿草地染的

B.绿色的青蛙繁殖能力强

C.绿色的青蛙捕食能力强

D.绿色的青蛙不易被天敌发现,生存的机会增大

三、实验探究题(每空2分,共26分)

25.科学家做过如下实验,将深色桦尺蛾和浅色桦尺蛾分别进行标记,然后放养于不同的地点,一段时间后,将所释放的桦尺蛾尽量收回。统计其数目,结果如下表:

类型数据项目

工业污染区

非工业区

深色蛾

浅色蛾

深色蛾

浅色蛾

释放数目/只

154

164

472

496

再回收率/%

58

25

6

42

请结合达尔文的进化理论回答下列问题。

(1)桦尺蛾体色有深色和浅色之分,这是一种 (填“遗传”或“变异”)现象。?

(2)在工业污染区,深色桦尺蛾不容易被敌害发现,并逐代通过 得以加强,数量越来越多;反之,浅色桦尺蛾的数量则减少,这就是达尔文进化学说中的 。?

(3)通过上述事实说明,桦尺蛾的变异是 的,而选择是 的。?

(4)从表中可以看出,在不同环境中生活着的桦尺蛾,保护色是不同的。根据达尔文理论,保护色的形成是 的结果。?

A.长期烟熏 B.长期捕食这种颜色的食物

C.长期自然选择 D.人工选择

(5)由于真菌感染而使这片森林中所有树干的颜色都变成了灰白色,多年以后,此森林中不同颜色的蛾类最可能的变化结果是图9中的 。 ?

图9

26.如图10是一位美国生物化学家模拟原始地球的生命起源的实验装置。

图10

(1)A装置里的气体相当于 ,与现在的大气成分相比,其主要区别是不含 ,在A处,正、负电极进行火花放电,是模拟原始地球条件下的 。?

(2)B装置里的液体实验后可检测到其中含有 等有机小分子物质。?

(3)此实验表明:在生命起源的化学进化过程中,原始大气中的各种无机物在一定的条件下是可以生成 物质的。?

(4)该实验初步证明了生命起源的第 步。?

答案

1.B [解析] “垃圾分类,变废为宝”可以减少对环境的污染,节省资源;“围湖造田,扩展耕地”会破坏生态系统,不利于保护环境;“植树造林,净化空气”有利于环境保护;“节能减排,绿色出行”有利于环境保护。

2.A

3.B [解析] 化石在地层中出现的顺序,是人们研究生物进化的一个重要的方面。不同生物化石的出现和地层的形成,有着平行的关系,也就是说,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物结构越简单,分类地位越低等,水生生物的化石也越多;在距今越晚近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物结构越复杂,分类地位越高等,陆生生物的化石也越多。这种现象说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的。化石是研究生物进化最直接的证据,不是唯一证据。地球上已知的生物大约有200万种,生物多样性是生物长期进化的结果。

4.A [解析] “康德—拉普拉斯星云说”认为,地球是由形成太阳后剩余的星云物质进一步收缩演化而形成的。在挤压收缩过程中产生的高温使地球物质呈熔融的岩浆状态,经过漫长的地质演变才形成如今有固体地壳和水圈的相对“冷”的地球。所以A选项被大多数天文学家和地质学家所认可。“婴儿期”地球原始大气的主要成分是二氧化碳、甲烷、氢气、氨和水蒸气等,而不是氮气和氧气。现今地球大气的成分是经过后来生物生命活动参与所演化的结果。科学家是通过对地球的形成和发展过程及其规律性的研究认识地球演化史的,这属于地史学和地质学的研究范畴,人类社会的发展史(历史)相对于地球的形成和发展过程来说,只是极其短暂的一刹那。地球从初始的岩浆构成的炽热“火球”,到固体地壳的形成,经历了漫长的地质年代。固体地壳形成后,又经历了漫长反复的演变才形成如今地球海陆分布、山河大地起伏的面貌。简言之,如今的地球面貌是在经历了几十亿年的风雨沧桑不断演化后形成的。

5.A [解析] 滇叶虫脩的成虫有头有脚,肢节分明,有清晰的“脉络”,酷似被吃过的不规则叶片,达尔文的自然选择学说认为这是滇叶虫脩在长期的生存斗争过程中经过自然选择的结果。

6.C

7.B [解析] 在生存竞争中,具有有利变异的个体容易获胜而生存下去,反之,具有不利变异的个体则容易失败而死亡。即凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存,不适应者被淘汰。有许多结构简单的生物不但没有被淘汰,而且分布广泛,原因是产生了能适应环境变化的可遗传的有利变异,在自然选择过程中生存下来,这就是适者生存。

8.C 9.C

10.D [解析] X指变异产生不同性状。Y表示自然选择,自然选择过程中保存有利性状,淘汰不利性状。生物产生的变异是否有利,决定于生物是否适应环境。达尔文认为,在激烈的生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去。反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。

11.C

12.C [解析] 化石在地层中出现的顺序,是人们研究生物进化的一个重要的方面,不同生物化石的出现和地层的形成,有着平行的关系,也就是说,在越古老的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越简单,分类地位越低等,水生生物的化石也越多;在距今越近的地层中,挖掘出的化石所代表的生物,结构越复杂,分类地位越高等,陆生生物的化石也越多。这种现象说明了生物是由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生逐渐进化而来的。从图中可以发现△在底层出现的较单一,说明生物较简单、低等,中层出现□较高等,顶层出现☆说明更高等,因此三类生物的进化关系最可能是:△→□→☆。地层出现的由早到晚最可能是:c→b→a。

13.D [解析] 生态系统包括生物部分和非生物部分,生物部分包括植物、动物、细菌和真菌,非生物部分包括阳光、空气、水、土壤、温度等。生产者、消费者和分解者构成了一个完整的生态系统的生物部分,还缺少非生物部分;生产者包括绿色植物和营化能合成作用的硝化细菌,不单指绿色植物;“大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米”反映了生态系统中各种生物之间的吃与被吃的关系,与此有关的食物链是:水草→虾米→小鱼→大鱼,食物链的起点必须是生产者;生物圈是人类和其他生物生存的共同家园,它为生物提供了营养物质、阳光、空气、水、适宜的温度和一定的生存空间等生存的基本条件,适合生物的生存,我们要好好保护它,保护生物圈是每个公民义不容辞的责任和义务。

14.C [解析] 自然界中的生物,通过激烈的生存竞争,适应者生存下来,不适应者被淘汰掉,这就是自然选择。达尔文的自然选择学说,源于达尔文于1859年发表的《物种起源》,其主要内容有四点:过度繁殖,生存竞争(也叫生存斗争),遗传和变异,适者生存。白鹭生活在湿地、浅滩,白鹭的腿细长,有利于觅食,容易生存下来,是自然选择的结果。具有保护色的青蛙容易逃过天敌的捕食,幸存的概率较大,在生存竞争中具有优势,而没有保护色的青蛙会因为容易被天敌捕食而逐渐减少,长此以往,具有保护色的青蛙的比例就会越来越大,这是自然选择的结果。一窝雏鸟体质各不相同,是变异的结果。猎豹的奔跑速度很快,可以获得足够的食物而生存下来,是适者生存,是长期自然选择的结果。

15.C [解析] 原始哺乳类是由某些古代爬行类进化而来的。

16.B [解析] 云杉生长迅速,高度超过桦树,能接受更多的光照生存下来,是适者生存;桦树在云杉下面,接受的阳光很少,制造的有机物不能满足自身的需要而逐渐死亡,是不适应者被淘汰,这就是自然选择。自然选择是通过激烈的生存竞争来实现的。

17.B

18.D [解析] 达尔文把在生存竞争中,适者生存、不适应者被淘汰的过程叫作自然选择。遗传与变异是生物进化的基础,首先细菌的抗药性存在着变异,有的抗药性强,有的抗药性弱。使用抗生素时,把抗药性弱的细菌杀死,这叫不适应者被淘汰;抗药性强的细菌活下来,这叫适者生存。活下来的抗药性强的细菌,繁殖的后代有的抗药性强,有的抗药性弱,再使用抗生素时,又把抗药性弱的细菌杀死,抗药性强的细菌活下来。这样经过抗生素的长期选择,使得细菌的抗药性增强,有的细菌已不再受抗生素的影响了,就出现了现在所谓的超级细菌。因此超级耐药菌的产生是自然选择的结果。

19.C 20.A

21.(1)生存斗争 方向 (2)生存斗争 适者生存

[解析] (1)达尔文认为,生物的过度繁殖引起生存斗争,生存斗争包括生物与无机环境之间的斗争,生物种内的斗争,如为食物、配偶和栖息地等的斗争,以及生物种间的斗争。在生存斗争中,具有有利变异的个体,容易在生存斗争中获胜而生存下去,反之,具有不利变异的个体,则容易在生存斗争中失败而死亡。斑马中具有黑白斑纹、跑得快的变异的斑马能获得食物并生存下去,这是食物和环境对斑马的定向选择的结果,而这种作用是定向的,决定着生物进化的方向。(2)任何一种生物在生活过程中都必须为生存而斗争。生存斗争包括生物与无机环境之间的斗争,生物种内的斗争,如为食物、配偶和栖息地等的斗争,以及生物种间的斗争。由于生存斗争,导致生物大量死亡,结果只有少量个体生存下来。所以说是过度繁殖引起了生存斗争,在生存斗争中,凡是生存下来的生物都是适应环境的,而被淘汰的生物都是对环境不适应的,这就是适者生存。达尔文把在生存斗争中,适者生存、不适应者被淘汰的过程叫作自然选择。因此斑马的进化过程是通过自然选择实现的。

22.(1)狐 草 (2)自我调节能力 (3)增加 减少

[解析] (1)生产者与消费者之间的关系,主要是吃与被吃的关系,在一个生态系统中,生产者的数量最多,初级消费者的数量次之,次级消费者的数量又少于初级消费者,以此类推。分析图示可知:在该生态系统中,C的数量最多,B次之,A最少,由此可判断:C代表草,B代表鼠,A代表狐。(2)一般来说,当没有外来因素干扰时,生态系统内的物种数量保持一定的平衡,因为生态系统具有一定的自我调节能力。但这种调节能力有大有小,生态系统中生物种类越多,营养结构越复杂,自我调节能力就越大。反之,就越小。(3)任何生态系统的自我调节能力都具有一定的限度,如果外来因素干扰超出了这个限度,生态系统的稳定性就会遭到破坏。如果为了获取皮毛而大量猎狐,鼠的数量就会因为狐数量的减少而短期内大量增加,从而使得草的数量大量减少,致使草原沙化。

23.(1)水生植物→食草昆虫→青蛙 (2)分解者

(3)成分复杂,生物种类多,自我调节能力强

[解析] (1)食物链反映的是生产者与消费者之间吃与被吃的关系,所以食物链中不应该出现分解者和非生物部分。食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者……注意起始点一定是生产者。图中表示该生态浮岛的一条食物链为:水生植物→食草昆虫→青蛙。(2)生态系统是由非生物成分和生物成分两部分组成的。生物成分包括生态系统中的全部生物。根据获得的营养和能量的方式,生物成分又可以划分为生产者、消费者、分解者。分解者是指大多数细菌和真菌,它们能够将生态系统中的有机物分解为简单的无机物,在物质循环中起着重要的作用。图中的微生物属于生态系统成分中的分解者。(3)不同生态系统中生物的种类和数量不同,生物的种类和数量越多,生态系统的自我调节能力越强。与单种植物型浮岛相比,混合植物型浮岛的稳定性更高的原因是成分复杂,生物种类多,自我调节能力强。

24.(1)简单到复杂 低等到高等 水生到陆生 (2)A (3)D

25.(1)变异 (2)遗传 适者生存,不适应者被淘汰 (3)不定向 定向 (4)C (5)D

[解析] (1)桦尺蛾体色有深色和浅色之分,这是一种变异现象。(2)由表中数据可知,在工业污染区,桦尺蛾的生活环境被工厂的烟熏成了深颜色,这样深色桦尺蛾就不容易被敌害发现,而浅色桦尺蛾容易被敌害发现;在非工业区,桦尺蛾的生活环境未被污染,树干颜色浅,所以浅色桦尺蛾不容易被敌害发现而生存下来,可以说明桦尺蛾的体色使桦尺蛾对环境具有一定的适应性。这就是达尔文进化学说中的适者生存,不适应者被淘汰。(3)通过上述事实说明,桦尺蛾的变异方向是不定向的,而选择是定向的。(4)从表中数据可以看出,在不同环境中生活着的桦尺蛾,保护色是不同的。根据达尔文进化学说,保护色的形成是长期自然选择的结果。(5)由于真菌感染而使这片森林中所有树干的颜色都变成了灰白色。而蛾类的颜色有褐、灰、白不同的颜色。其中灰色、白色蛾类与树干颜色一致,是适应环境者而生存,而褐色蛾类与树干颜色不同,是不适应者被淘汰。最终活下来的蛾类多是与环境颜色一致的灰色、白色的,而褐色的较少。

26.(1)原始大气 氧气 雷电 (2)氨基酸 (3)有机小分子 (4)一

同课章节目录

- 第一章 宇宙的起源与演化

- 1 我们的宇宙

- 2 热大爆炸宇宙模型

- 3 恒星的一生

- 4 星际航行和空间技术

- 第二章 地球的演化和生物圈的形成

- 1 地球的演化

- 2 生命起源

- 3 生物进化

- 4 生态平衡

- 第三章 物质的转化和元素的循环

- 1 物质的转化

- 2 自然界中的碳循环和氧循环

- 3 自然界中的氮循环

- 第四章 健康与保健

- 1 健康、亚健康和疾病

- 2 运动与健康

- 3 免疫与健康

- 4 营养与健康

- 5 卫生与健康

- 6 环境与健康

- 第五章 生物的遗传和变异

- 1 生物的遗传

- 2 生物的变异

- 第六章 能源与社会

- 1 能源和能源的分类

- 2 太阳能的利用

- 3 核能的开发与放射性防护

- 4 新能源与可持续发展

- 第七章 科学与社会发展

- 1 科学就是力量

- 2 科学推动技术发展

- 3 科学技术推动经济增长

- 4 科学技术与可持续发展