由图像识读到审美判断的引导 教案

文档属性

| 名称 | 由图像识读到审美判断的引导 教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 316.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人美版(2019) | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2021-06-24 08:44:08 | ||

图片预览

文档简介

由图像识读到审美判断的引导

——中国古代绘画作品鉴赏(欣赏)图像分解教学设计

怎样观看美术作品,特别是如何看明白中国古代绘画作品,长期以来,一直是制约各学段学生美术课堂学习效度、影响教学目标达成,阻碍学生群体自主审美感知与体验,无法形成美术素养的主要问题。感知与表达,是美术学习过程不可分割的整体知觉、体验方法。面对美术作品,如何观看,是美术课堂启迪学生视觉审美感知的基础。中国古代绘画作品的欣赏与鉴赏,是美术课程中最重要的学习内容,是形成学生文化自信的重要学习目标。

问题 1:中国古代绘画作品以及存在的历史时期,与学生今天的生活有着较强的时代距离感,严重影响学生愿意展开图像识读的兴趣。

问题 2:怎样看明白中国古代绘画作品,是美术课堂上学生自主欣赏(鉴赏)、分析美术作品,评价探究学习效度能否真正达标的关键所在。

问题 3:美术教师对于课堂上欣赏(鉴赏)作品图像的呈现方式及设计思路, 可以为学生提供针对作品图像自主识读、分析探究、审美判断的方法。

美术教师研究、设计、引导学生学习观看中国古代美术作品,强化对作品的图像识读,引领审美判断的自主思考,促进美术课堂形成深度学习,逐渐达成文化理解必须经由的路径。美术课堂上学生如何更好地欣赏(鉴赏)中国古代绘画, 需要教师提供高清、契合历史史实的作品图像及相关资源,提供课堂上切实可行的、引导学生对作品图像识读的思路、深度观看、欣赏(鉴赏)的方法。

一、研究思路与方法

中小学美术课堂一般的美术鉴赏(欣赏)教学是,运用 ppt 呈现美术作品的整体图像及局部,呈现不同大小(局部)、不同品质的美术作品印刷品,喷绘制作的美术作品局部画面道具等,供学生鉴赏(欣赏)学习活动之用。在美术公开课比赛及展示教学中,有美术教师采用美术作品高仿品展示,以增强学生课堂现场观看作品的效果。但是,上述教具及课堂呈现等实施方式,对于学生欣赏(鉴赏)美术作品的感知体验还都存在着不同程度的缺憾。

设计思路

运用对作品图像分解与重构的方法,构成鉴赏(欣赏)教学中深化美术作品图像视觉感知的设计。学生在教师引导下,根据个体视觉观看的第一感觉, 自主探究作品画面中的内容细节、蕴含的问题以及背后的文化意义。

中国古代绘画作品观看方式的特殊性(立轴、横卷、册页)等,媒材源自作品不同的装裱方式。与中国古代读书人特有的观赏作品、品鉴作品、修身养性的生活状态,共同构成了中国古代绘画作品呈现时特有的形式。

设计方法

根据对中国古代绘画作品相关背景素材的学习和理解程度,与画面表现内容结合在一起的直觉观看,在引导学生对作品描述、分析、解释、评价环节, 需要教师帮助和课外查阅相关资料进行相应补充。

对中国古代绘画作品画面内容(形态、形式)进行图像分解,帮助学生提升图像识读时的深入感知效度。同时,引发学生由画面内容的某个具体细节展开对作品内在意义的质疑、探问、思考、分析。

教师根据鉴赏作品主题提炼大概念,由基本问题、小问题等构成的问题串,设计作品的图像分解思路,将所设计的问题根据教学引导的需要,体现在围绕作品画面内容设计分解过程的具体性和关联性。

引导路径

问题设计的具体性:根据中国古代绘画作品图像内容、相关背景素材,对作品图像进行分解与重构设计,将之前习惯于用讲授教学传递陈述性知识的方式, 转变为疑问句式的问题串,在作品图像分解设计的特定情境中,引发学生在观看过程主动思考与质疑,引起课堂上对问题研究的思维碰撞和探究文化意义的辨析冲突。

问题设计的关联性:作品主题大概念的确立和提炼,基本问题的提出,及教师的提问设计,尽可能与作品图像分解过程的相关要素(作品画面中的内容、形态、形式、事件)等融合与创生,与学生的生活经验和已有知识储备紧密关联, 由多层次、多视角引发学生群体在观赏美术作品过程中,质疑、探究、思考以及解释和评价。

二、中国古代绘画作品图像分解教学设计依据及案例

美术教师需要认真研读中国美术历史研究的相关著作,把握作品蕴含的基本文化意义。在针对某作品主题鉴赏(欣赏)时,对作品进行图像分解教学设计环节,及时将中国美术历史研究新成果应用于美术作品图像分解的教学设计中。

教师不能以自己对作品的主观认识、解释、推论等掺杂在教学设计中。更不能对画作的内容、形态等进行断章取义地图像讲述,要从学生观看作品的直观性出发,引导学生从多视角提出问题,激发鉴赏(欣赏)学习的探究氛围。

课堂教学需要注意的方面:

中国古代绘画作品鉴赏(欣赏)学习活动,避免在教学一开始就直接在课堂上呈现画作全貌的方式。要尽可能还原古人品鉴画作时的状态,即由画作局部鉴赏品评方式进入,呈现友人之间的私密性、众说纷纭的议论状态。

课堂鉴赏学习活动中,只有进入到唤起学生对古画图像识读的兴趣点时,才有可能激发学生内心发生不同程度的审美判断思绪,这样,也才会有初步的文化理解和达成深度鉴赏(欣赏)学习的可能性,以及持续探究的愿望。

在美术鉴赏(欣赏)学习活动中,教师要避免过早给予学生结论性知识点、学科概念的提示和讲述,要在课堂活动里创设相关文化情境,为学生创造主动学习,不断自主探究美术作品意义的思考、辨析场域。

案例:两作品图像分解教学设计思路

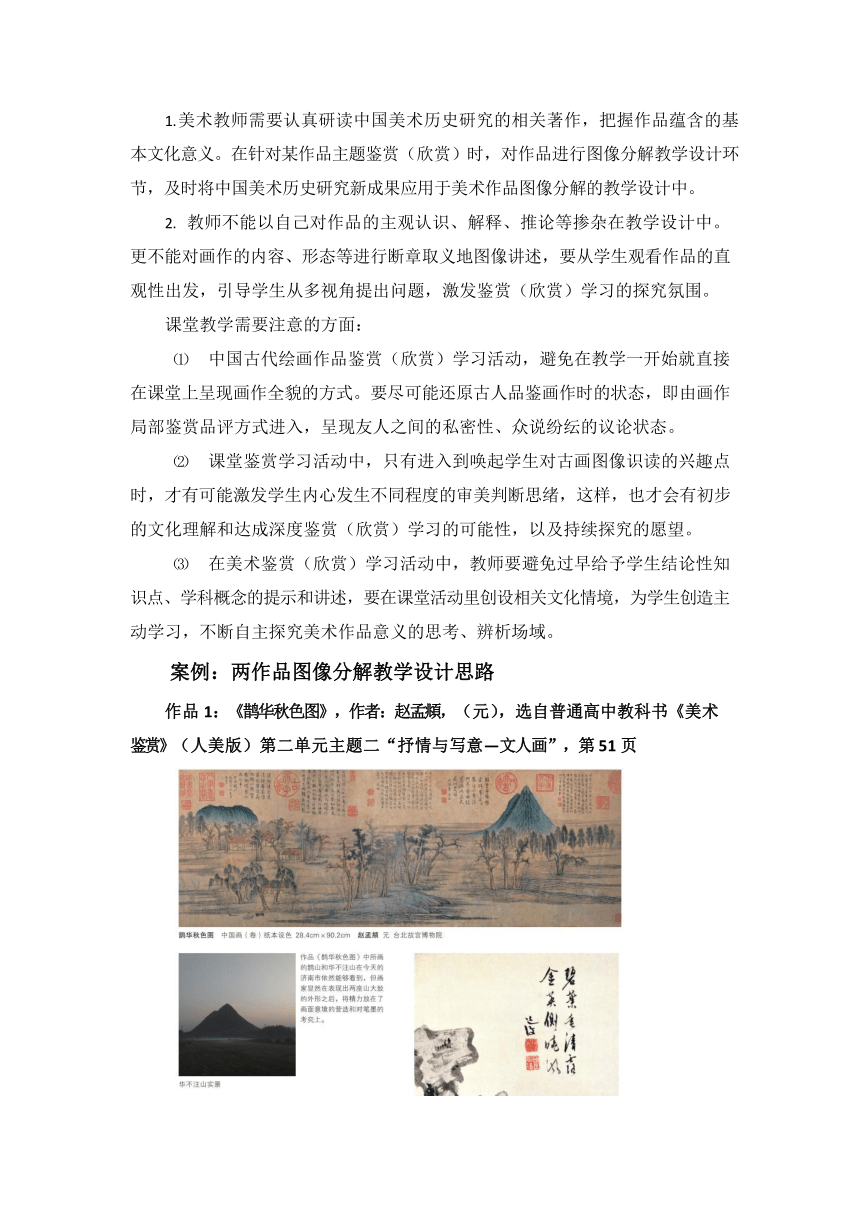

作品 1:《鹊华秋色图》,作者:赵孟頫,(元),选自普通高中教科书《美术鉴赏》(人美版)第二单元主题二“抒情与写意—文人画”,第 51 页

教材提供作品图及华不注山实景小图

《鹊华秋色图》作品欣赏(鉴赏)过程,需要将画面分为三部分进行仔细地观赏。学生们自己在观赏基础上展开描述、分析、解释、评价作品内容。

画面素材及细节:

第一部分,疑问句的方式提问:作品中的山(华不注山)在整个画面的哪个位置(左还是右)?

这座山在画面上为何是一种平地突起,尖峭高耸的气势,在山的四周全部都是平平的沼泽地与水面,看着它似乎象征着一派庄严。

从这座山到近景,可见到三丛树木,第一丛最大,在山脚下列成一行,约有二三十棵的样子,属于稚松。

从画面的颜色上看,深绿的树、青蓝的山形成了一种互为呼应的感觉。

(注:上述观赏画作时学生可以直接发现的画面内容细节、情节,可采用作 品局部细节动画处理成图像分解鉴赏教学设计方式,给学生提供发现问题的线索, 能够独立描述、分析、解释、评价作品的路径)

作品画面第一部分这些树的垂直线,在画面中加强了山坡的一种动力感。请看,这丛枝叶茂密的林木形成了一幅帘幕,与之相对的是两小组杂树,一

组只有两株,另一组有三株,树枝不光是光秃的,只剩下黄叶数片,其简单而孤寂的样子如同作品中的鹊华二山一样;其左弯右曲的姿势和从近景到远处沼泽上的芦苇互相呼应。 究竟是前景、中景、还是远景呢?

第二部分,景致的中心点是以近景的一大丛树木为主,衬托着背景一望无际的沼泽。这些树木的形象都是树干粗枝短,有的仍保持绿叶,有的叶子已经变为红与黄色,还有的树是全株光秃,只余下曲的细枝。这几棵树,每棵各不相同, 造成画面中变化不同、错综复杂的感觉。

画面是这部分树的种类虽多,但树干却差不多相同。两个特点互相对立,细节中看出作者当时的某种意图(想表达的意境/情感)。

生长在树木间的凤美草,其外形十分类似,加强了树木间的相同点。树木的直线和沼泽的横线相互平衡,弥漫着全景,连绵滋生的芦苇把画面整部分的韵律契合起来。

(注:上述这些观赏画作的直观感觉,需要引导学生在鉴赏画面局部细节中,

用他们自己的话、或者应用一部分美术术语描述出来,教师的提示作为学生群体分析与解释作品内容环节的补充)

第三部分画面内容最为繁复。此刻观赏画面的视觉焦点由前景转回到远处的鹊山,但由于此山的体积并不大,山形也不突出,整体感觉在画作中不及华不注山那么重要。在此,这一画段当中作者增加了很多景物。

在这个画段中,可以看出早期中国画三步深入、由近至远的画法。与远处独立的山对立,中景画有三所茅舍,四周围绕着树木,这些树木与第二段景致中的树木相同。

看,在这里有山羊五只,着色鲜黄,此外还有一排渔网、老农一人。

近景是四棵巨柳。当观者的目光转移到这里的时候,以上的不同景物便显得协调一致了。

在一所茅舍半隐于柳树之后,树前有渔叟正从水中把网提拉出。树丛的横荫和远处的山形遥相呼应,每所茅舍的外形重复。直的芦苇和平的沼泽再次成为调和全画的基本因素。

图像分解教学设计的研究思路:

上个世纪 70 年代初,日本二玄社在台北故宫博物院授权下,使用当时先进的印刷技术,对台北故宫博物院藏中国古代书画进行复制,以便让这些名画得到更好的流传。在克服重重困难后,将台北故宫收藏的 300 多件世所罕见的大帧唐宋元书画复制了一遍。其还原能力之精微,制作水平之高超,得到当时启功先生“下真迹一等”的赞誉。至此之后的几十年,印刷技术高速发展,古代美术作品的高仿产业在我国普及,大学的美术史教学及中小学美术课堂教学中,运用传世中国古代绘画原大原色的高仿真复制印刷品展开课堂教学活动逐渐成为常态,这对于中国传统书画艺术研究与继承发展有着积极推动作用。

2009 年,中国美术史研究学者、时任四川美术学院图书馆馆长、中国画学系系主任倪志云先生提出,祛除鉴藏款印、恢复中国古代绘画原貌的研究创意, 对韩滉《五牛图》、赵孟頫《鹊华秋色图》等古代书画作品图像电子版进行祛除鉴藏款印、还原画面原貌的持续性研究。发表《运用数字技术祛除鉴藏款印恢复原貌高仿古书画的学术与艺术价值》等系列研究成果。四川美术学院与北京东方博古文化公司的合作,选择中国古代书画作品 55 件,祛除其画中鉴藏款印,恢

复中国古代绘画原貌,并印制成高仿真古书画精品。2012 年,在北京举行“看: 古法书名画的本来面目——祛除鉴藏款印恢复原貌高仿印制品与未祛除鉴藏款印高仿印制品对照展”。 江西美术出版社同时出版《古法书名画祛除鉴藏款印恢复原貌研究论集》。之后,又在成都、重庆、苏州、厦门、西安、杭州等地展出, 在美术界产生广泛影响。这项古代中国美术史研究创意的学术及艺术价值,对于直观清晰地认识古书画图像艺术及学习和传承,具有不容忽视的学术价值。1

在基础美术教育课程的美术鉴赏(欣赏)教学中,参照倪志云先生等在中国画学史研究成果,进行中国古代绘画作品主题的教学设计,对于帮助中小学生提升对中国古代美术作品的鉴赏能力,有极大帮助。对于学生鉴赏(欣赏)学习过程的深度思考与自主探究,促进其基于图像识读的感知体验、引发审美判断的辨析能力,逐渐深化文化理解学习的引导,达成提升审美感知力的特殊意义。

作品图像分解第一步处理:原作图像的拼接、复原修整、作品全卷的拼接修整。如,问题设计“大家现在看到的这幅作品图像及局部细节的图像分解,是老师对作品图像经过处理之后,删除了历史收藏、评价痕迹的作品图景的复原件(图像)。 但是,如今珍藏在台北故宫博物院中的此作品,竟然是另外的样子,请看! 当今在博物馆里看到的作品为什么会是这样的呢? ” 这样的教学设计是基于对作品祛除鉴藏款印,恢复原貌处理作品图片后的问题导向。

作品图像分解思路:

对比赏析:揭示还原画作本真面目,让学生眼睛观看时,感受作品图像复原前与复原后的视觉差异,体会历代世人对画作强加的“爱”意。

层次赏析:远景,辨识画卷的远山(华不注山和鹊山)的位置; 中景,缓缓飞入流动的泽水之地;

近景,茂密的林木与房屋等细节的飞入(画作细节的动画处理)。局部赏析:三个局部重点放大,引导学生仔细观赏分析。

重点对 5 只小羊、村落局部等做动画分解,让学生看到更生动的北方秋色景致。

卷轴赏析:1.运用动画效果,实现卷轴由右至左、一边卷一边收的观赏效果,还原古人赏析画作的方式。

2.全画卷(作品)拼接版做成结尾慢慢播放的动画。

完整教学设计文本见“思乡曲:《鹊华秋色图》单元设计”

作品 2:《容漆斋图》,作者:倪瓒,(元)

(设计思路由普通高中教科书《美术鉴赏》(人美版)第二单元主题二“抒情与写意—文人画”,第 50 页,倪瓒作品《六君子图》引出)

缘由及图像分解设计思路:某教师在大型公开课展示活动中,执教“云林水岸”一课,试图将元代文人画重要作者倪瓒作品及表现方法介绍给小学生。但是, 面对小学六年级学生,该教师课堂上强行灌输倪瓒“安静、清新、舒缓、平稳、淡雅”的笔法等技能。学生们在缺乏图像识读感知体验的情况中,无法及时催生自己当下的审美判断,更不能达成初步文化理解的课堂,这是无法认识、理解倪瓒作品的真正含义及中国文人画相关文化意义的。

由缺乏图像识读、审美判断和文化理解的课堂教学案例,启动对倪瓒作品《容漆斋图》的图像分解教学设计,以这一作品的画面图像分解,引发学生对于“平远”法这一中国古代绘画表现中某个程式法则的视觉感知,由此,逐步深化对倪瓒及其系列作品的基本认识和理解,也才能在引发学生初步文化理解的基础上, 对其作品中的用线、笔墨的清淡、雅气等有一定的知觉,也才能在体验其用笔的过程中,认识何为“云林水岸”的内涵。

教学设计由大概念的提炼,基本问题的确立,构成整体的课堂自主探究活动。

大概念:倪瓒的画传达出怎样的感觉(信息)?

倪瓒在作品中表现了什么?为何看上去画面中这样安静? 基本问题(疑问句)

画上都有些什么?为何这样画?

他在画里运用了什么样的笔墨,表达了啥意思呢?

云林是谁?他是个怎样的人?

基本问题 小问题

倪瓒的作品表现了什么? 1.为何他作品中的景致都画得比较类似呢?这些树看上去

好孤单啊?

他的诸多作品为何可用“云林水

岸”称谓、比喻呢? 2.据说此画的作者是位很古怪的人,他究竟想表现什么?

他的画中为何都没有人物?

问题情境:老师,古人的这些山 3.他在作品中描绘的江岸、水边、远山、枯树等,究竟想

水画我看不懂,我觉得看这些还 表达内心的一种怎样的心境呢?

不如看照片?这些作品有啥好?

4.看明白中国古人的画是否必须要从他流传的画作、诗歌、

都人工智能时代了,为何要欣赏

(文章)著作等诸方面整体了解呢?

(鉴赏)这些久远的作品呢?

观赏倪瓒本作品,需要从如何认识、理解“平远”入手,由此作品的图像分解,帮助学生改变自己习惯的视觉观看方式,更全面地对作品画面整体、内容、形式展开图像识读和美术表现,进行深入分析。

图像分解设计与数字技术处理:

作品图像分解技术处理:作品图像局部形象的“挖路径”剪切,分别存入文件夹。由动态背景“画框线”进入,分布引入画面个部分细节,动画分解设计与合成。作品的动画分步播放,图像分解后最终与台北故宫博物院画作进行比较。由此,引发学生眼睛在观看画作时深入知觉“平远”法在具体作品中的应用。

倪瓒作品分解 1

倪瓒作品分解 2

倪瓒作品分解 3

倪瓒作品分解 4

——中国古代绘画作品鉴赏(欣赏)图像分解教学设计

怎样观看美术作品,特别是如何看明白中国古代绘画作品,长期以来,一直是制约各学段学生美术课堂学习效度、影响教学目标达成,阻碍学生群体自主审美感知与体验,无法形成美术素养的主要问题。感知与表达,是美术学习过程不可分割的整体知觉、体验方法。面对美术作品,如何观看,是美术课堂启迪学生视觉审美感知的基础。中国古代绘画作品的欣赏与鉴赏,是美术课程中最重要的学习内容,是形成学生文化自信的重要学习目标。

问题 1:中国古代绘画作品以及存在的历史时期,与学生今天的生活有着较强的时代距离感,严重影响学生愿意展开图像识读的兴趣。

问题 2:怎样看明白中国古代绘画作品,是美术课堂上学生自主欣赏(鉴赏)、分析美术作品,评价探究学习效度能否真正达标的关键所在。

问题 3:美术教师对于课堂上欣赏(鉴赏)作品图像的呈现方式及设计思路, 可以为学生提供针对作品图像自主识读、分析探究、审美判断的方法。

美术教师研究、设计、引导学生学习观看中国古代美术作品,强化对作品的图像识读,引领审美判断的自主思考,促进美术课堂形成深度学习,逐渐达成文化理解必须经由的路径。美术课堂上学生如何更好地欣赏(鉴赏)中国古代绘画, 需要教师提供高清、契合历史史实的作品图像及相关资源,提供课堂上切实可行的、引导学生对作品图像识读的思路、深度观看、欣赏(鉴赏)的方法。

一、研究思路与方法

中小学美术课堂一般的美术鉴赏(欣赏)教学是,运用 ppt 呈现美术作品的整体图像及局部,呈现不同大小(局部)、不同品质的美术作品印刷品,喷绘制作的美术作品局部画面道具等,供学生鉴赏(欣赏)学习活动之用。在美术公开课比赛及展示教学中,有美术教师采用美术作品高仿品展示,以增强学生课堂现场观看作品的效果。但是,上述教具及课堂呈现等实施方式,对于学生欣赏(鉴赏)美术作品的感知体验还都存在着不同程度的缺憾。

设计思路

运用对作品图像分解与重构的方法,构成鉴赏(欣赏)教学中深化美术作品图像视觉感知的设计。学生在教师引导下,根据个体视觉观看的第一感觉, 自主探究作品画面中的内容细节、蕴含的问题以及背后的文化意义。

中国古代绘画作品观看方式的特殊性(立轴、横卷、册页)等,媒材源自作品不同的装裱方式。与中国古代读书人特有的观赏作品、品鉴作品、修身养性的生活状态,共同构成了中国古代绘画作品呈现时特有的形式。

设计方法

根据对中国古代绘画作品相关背景素材的学习和理解程度,与画面表现内容结合在一起的直觉观看,在引导学生对作品描述、分析、解释、评价环节, 需要教师帮助和课外查阅相关资料进行相应补充。

对中国古代绘画作品画面内容(形态、形式)进行图像分解,帮助学生提升图像识读时的深入感知效度。同时,引发学生由画面内容的某个具体细节展开对作品内在意义的质疑、探问、思考、分析。

教师根据鉴赏作品主题提炼大概念,由基本问题、小问题等构成的问题串,设计作品的图像分解思路,将所设计的问题根据教学引导的需要,体现在围绕作品画面内容设计分解过程的具体性和关联性。

引导路径

问题设计的具体性:根据中国古代绘画作品图像内容、相关背景素材,对作品图像进行分解与重构设计,将之前习惯于用讲授教学传递陈述性知识的方式, 转变为疑问句式的问题串,在作品图像分解设计的特定情境中,引发学生在观看过程主动思考与质疑,引起课堂上对问题研究的思维碰撞和探究文化意义的辨析冲突。

问题设计的关联性:作品主题大概念的确立和提炼,基本问题的提出,及教师的提问设计,尽可能与作品图像分解过程的相关要素(作品画面中的内容、形态、形式、事件)等融合与创生,与学生的生活经验和已有知识储备紧密关联, 由多层次、多视角引发学生群体在观赏美术作品过程中,质疑、探究、思考以及解释和评价。

二、中国古代绘画作品图像分解教学设计依据及案例

美术教师需要认真研读中国美术历史研究的相关著作,把握作品蕴含的基本文化意义。在针对某作品主题鉴赏(欣赏)时,对作品进行图像分解教学设计环节,及时将中国美术历史研究新成果应用于美术作品图像分解的教学设计中。

教师不能以自己对作品的主观认识、解释、推论等掺杂在教学设计中。更不能对画作的内容、形态等进行断章取义地图像讲述,要从学生观看作品的直观性出发,引导学生从多视角提出问题,激发鉴赏(欣赏)学习的探究氛围。

课堂教学需要注意的方面:

中国古代绘画作品鉴赏(欣赏)学习活动,避免在教学一开始就直接在课堂上呈现画作全貌的方式。要尽可能还原古人品鉴画作时的状态,即由画作局部鉴赏品评方式进入,呈现友人之间的私密性、众说纷纭的议论状态。

课堂鉴赏学习活动中,只有进入到唤起学生对古画图像识读的兴趣点时,才有可能激发学生内心发生不同程度的审美判断思绪,这样,也才会有初步的文化理解和达成深度鉴赏(欣赏)学习的可能性,以及持续探究的愿望。

在美术鉴赏(欣赏)学习活动中,教师要避免过早给予学生结论性知识点、学科概念的提示和讲述,要在课堂活动里创设相关文化情境,为学生创造主动学习,不断自主探究美术作品意义的思考、辨析场域。

案例:两作品图像分解教学设计思路

作品 1:《鹊华秋色图》,作者:赵孟頫,(元),选自普通高中教科书《美术鉴赏》(人美版)第二单元主题二“抒情与写意—文人画”,第 51 页

教材提供作品图及华不注山实景小图

《鹊华秋色图》作品欣赏(鉴赏)过程,需要将画面分为三部分进行仔细地观赏。学生们自己在观赏基础上展开描述、分析、解释、评价作品内容。

画面素材及细节:

第一部分,疑问句的方式提问:作品中的山(华不注山)在整个画面的哪个位置(左还是右)?

这座山在画面上为何是一种平地突起,尖峭高耸的气势,在山的四周全部都是平平的沼泽地与水面,看着它似乎象征着一派庄严。

从这座山到近景,可见到三丛树木,第一丛最大,在山脚下列成一行,约有二三十棵的样子,属于稚松。

从画面的颜色上看,深绿的树、青蓝的山形成了一种互为呼应的感觉。

(注:上述观赏画作时学生可以直接发现的画面内容细节、情节,可采用作 品局部细节动画处理成图像分解鉴赏教学设计方式,给学生提供发现问题的线索, 能够独立描述、分析、解释、评价作品的路径)

作品画面第一部分这些树的垂直线,在画面中加强了山坡的一种动力感。请看,这丛枝叶茂密的林木形成了一幅帘幕,与之相对的是两小组杂树,一

组只有两株,另一组有三株,树枝不光是光秃的,只剩下黄叶数片,其简单而孤寂的样子如同作品中的鹊华二山一样;其左弯右曲的姿势和从近景到远处沼泽上的芦苇互相呼应。 究竟是前景、中景、还是远景呢?

第二部分,景致的中心点是以近景的一大丛树木为主,衬托着背景一望无际的沼泽。这些树木的形象都是树干粗枝短,有的仍保持绿叶,有的叶子已经变为红与黄色,还有的树是全株光秃,只余下曲的细枝。这几棵树,每棵各不相同, 造成画面中变化不同、错综复杂的感觉。

画面是这部分树的种类虽多,但树干却差不多相同。两个特点互相对立,细节中看出作者当时的某种意图(想表达的意境/情感)。

生长在树木间的凤美草,其外形十分类似,加强了树木间的相同点。树木的直线和沼泽的横线相互平衡,弥漫着全景,连绵滋生的芦苇把画面整部分的韵律契合起来。

(注:上述这些观赏画作的直观感觉,需要引导学生在鉴赏画面局部细节中,

用他们自己的话、或者应用一部分美术术语描述出来,教师的提示作为学生群体分析与解释作品内容环节的补充)

第三部分画面内容最为繁复。此刻观赏画面的视觉焦点由前景转回到远处的鹊山,但由于此山的体积并不大,山形也不突出,整体感觉在画作中不及华不注山那么重要。在此,这一画段当中作者增加了很多景物。

在这个画段中,可以看出早期中国画三步深入、由近至远的画法。与远处独立的山对立,中景画有三所茅舍,四周围绕着树木,这些树木与第二段景致中的树木相同。

看,在这里有山羊五只,着色鲜黄,此外还有一排渔网、老农一人。

近景是四棵巨柳。当观者的目光转移到这里的时候,以上的不同景物便显得协调一致了。

在一所茅舍半隐于柳树之后,树前有渔叟正从水中把网提拉出。树丛的横荫和远处的山形遥相呼应,每所茅舍的外形重复。直的芦苇和平的沼泽再次成为调和全画的基本因素。

图像分解教学设计的研究思路:

上个世纪 70 年代初,日本二玄社在台北故宫博物院授权下,使用当时先进的印刷技术,对台北故宫博物院藏中国古代书画进行复制,以便让这些名画得到更好的流传。在克服重重困难后,将台北故宫收藏的 300 多件世所罕见的大帧唐宋元书画复制了一遍。其还原能力之精微,制作水平之高超,得到当时启功先生“下真迹一等”的赞誉。至此之后的几十年,印刷技术高速发展,古代美术作品的高仿产业在我国普及,大学的美术史教学及中小学美术课堂教学中,运用传世中国古代绘画原大原色的高仿真复制印刷品展开课堂教学活动逐渐成为常态,这对于中国传统书画艺术研究与继承发展有着积极推动作用。

2009 年,中国美术史研究学者、时任四川美术学院图书馆馆长、中国画学系系主任倪志云先生提出,祛除鉴藏款印、恢复中国古代绘画原貌的研究创意, 对韩滉《五牛图》、赵孟頫《鹊华秋色图》等古代书画作品图像电子版进行祛除鉴藏款印、还原画面原貌的持续性研究。发表《运用数字技术祛除鉴藏款印恢复原貌高仿古书画的学术与艺术价值》等系列研究成果。四川美术学院与北京东方博古文化公司的合作,选择中国古代书画作品 55 件,祛除其画中鉴藏款印,恢

复中国古代绘画原貌,并印制成高仿真古书画精品。2012 年,在北京举行“看: 古法书名画的本来面目——祛除鉴藏款印恢复原貌高仿印制品与未祛除鉴藏款印高仿印制品对照展”。 江西美术出版社同时出版《古法书名画祛除鉴藏款印恢复原貌研究论集》。之后,又在成都、重庆、苏州、厦门、西安、杭州等地展出, 在美术界产生广泛影响。这项古代中国美术史研究创意的学术及艺术价值,对于直观清晰地认识古书画图像艺术及学习和传承,具有不容忽视的学术价值。1

在基础美术教育课程的美术鉴赏(欣赏)教学中,参照倪志云先生等在中国画学史研究成果,进行中国古代绘画作品主题的教学设计,对于帮助中小学生提升对中国古代美术作品的鉴赏能力,有极大帮助。对于学生鉴赏(欣赏)学习过程的深度思考与自主探究,促进其基于图像识读的感知体验、引发审美判断的辨析能力,逐渐深化文化理解学习的引导,达成提升审美感知力的特殊意义。

作品图像分解第一步处理:原作图像的拼接、复原修整、作品全卷的拼接修整。如,问题设计“大家现在看到的这幅作品图像及局部细节的图像分解,是老师对作品图像经过处理之后,删除了历史收藏、评价痕迹的作品图景的复原件(图像)。 但是,如今珍藏在台北故宫博物院中的此作品,竟然是另外的样子,请看! 当今在博物馆里看到的作品为什么会是这样的呢? ” 这样的教学设计是基于对作品祛除鉴藏款印,恢复原貌处理作品图片后的问题导向。

作品图像分解思路:

对比赏析:揭示还原画作本真面目,让学生眼睛观看时,感受作品图像复原前与复原后的视觉差异,体会历代世人对画作强加的“爱”意。

层次赏析:远景,辨识画卷的远山(华不注山和鹊山)的位置; 中景,缓缓飞入流动的泽水之地;

近景,茂密的林木与房屋等细节的飞入(画作细节的动画处理)。局部赏析:三个局部重点放大,引导学生仔细观赏分析。

重点对 5 只小羊、村落局部等做动画分解,让学生看到更生动的北方秋色景致。

卷轴赏析:1.运用动画效果,实现卷轴由右至左、一边卷一边收的观赏效果,还原古人赏析画作的方式。

2.全画卷(作品)拼接版做成结尾慢慢播放的动画。

完整教学设计文本见“思乡曲:《鹊华秋色图》单元设计”

作品 2:《容漆斋图》,作者:倪瓒,(元)

(设计思路由普通高中教科书《美术鉴赏》(人美版)第二单元主题二“抒情与写意—文人画”,第 50 页,倪瓒作品《六君子图》引出)

缘由及图像分解设计思路:某教师在大型公开课展示活动中,执教“云林水岸”一课,试图将元代文人画重要作者倪瓒作品及表现方法介绍给小学生。但是, 面对小学六年级学生,该教师课堂上强行灌输倪瓒“安静、清新、舒缓、平稳、淡雅”的笔法等技能。学生们在缺乏图像识读感知体验的情况中,无法及时催生自己当下的审美判断,更不能达成初步文化理解的课堂,这是无法认识、理解倪瓒作品的真正含义及中国文人画相关文化意义的。

由缺乏图像识读、审美判断和文化理解的课堂教学案例,启动对倪瓒作品《容漆斋图》的图像分解教学设计,以这一作品的画面图像分解,引发学生对于“平远”法这一中国古代绘画表现中某个程式法则的视觉感知,由此,逐步深化对倪瓒及其系列作品的基本认识和理解,也才能在引发学生初步文化理解的基础上, 对其作品中的用线、笔墨的清淡、雅气等有一定的知觉,也才能在体验其用笔的过程中,认识何为“云林水岸”的内涵。

教学设计由大概念的提炼,基本问题的确立,构成整体的课堂自主探究活动。

大概念:倪瓒的画传达出怎样的感觉(信息)?

倪瓒在作品中表现了什么?为何看上去画面中这样安静? 基本问题(疑问句)

画上都有些什么?为何这样画?

他在画里运用了什么样的笔墨,表达了啥意思呢?

云林是谁?他是个怎样的人?

基本问题 小问题

倪瓒的作品表现了什么? 1.为何他作品中的景致都画得比较类似呢?这些树看上去

好孤单啊?

他的诸多作品为何可用“云林水

岸”称谓、比喻呢? 2.据说此画的作者是位很古怪的人,他究竟想表现什么?

他的画中为何都没有人物?

问题情境:老师,古人的这些山 3.他在作品中描绘的江岸、水边、远山、枯树等,究竟想

水画我看不懂,我觉得看这些还 表达内心的一种怎样的心境呢?

不如看照片?这些作品有啥好?

4.看明白中国古人的画是否必须要从他流传的画作、诗歌、

都人工智能时代了,为何要欣赏

(文章)著作等诸方面整体了解呢?

(鉴赏)这些久远的作品呢?

观赏倪瓒本作品,需要从如何认识、理解“平远”入手,由此作品的图像分解,帮助学生改变自己习惯的视觉观看方式,更全面地对作品画面整体、内容、形式展开图像识读和美术表现,进行深入分析。

图像分解设计与数字技术处理:

作品图像分解技术处理:作品图像局部形象的“挖路径”剪切,分别存入文件夹。由动态背景“画框线”进入,分布引入画面个部分细节,动画分解设计与合成。作品的动画分步播放,图像分解后最终与台北故宫博物院画作进行比较。由此,引发学生眼睛在观看画作时深入知觉“平远”法在具体作品中的应用。

倪瓒作品分解 1

倪瓒作品分解 2

倪瓒作品分解 3

倪瓒作品分解 4

同课章节目录

- 第一单元 观看之道——美术鉴赏基础

- 主题一 素养与情操——美术鉴赏的意义

- 主题二 感知与判断——美术鉴赏的过程与方法

- 第二单元 图像之美——绘画艺术

- 主题一 程式与意蕴——中国传统绘画

- 主题二 抒情与写意——文人画

- 主题三 现实与理想——西方古典绘画

- 主题四 超越与延异——西方现代艺术

- 第三单元 匠心之用——雕塑艺术

- 主题— 纪念与象征——空间中的实体艺术

- 主题二 体量与力量——雕塑的美感

- 主题三 场域与对话——公共空间里的雕塑

- 第四单元 无声之韵——建筑艺术

- 主题一 实体与虚空——凝固的音乐

- 主题二 人作与天开——中国古典园林艺术

- 主题三 人居与环境——诗意的栖居

- 第五单元 淳朴之情——民间美术

- 主题一 文化与习俗——从“泥土”中诞生的美

- 主题二 质朴与率真——浓郁乡情的视觉呈现

- 第六单元 时代之镜——中国现代美术

- 主题一 交流与传承——东西文化碰撞中的艺术嬗变

- 主题二 时代与变革——为人生而艺术

- 主题三 初心与使命——时代的美术担当