纲要上第21课五四运动与中国共产党的诞生说课课件(23张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要上第21课五四运动与中国共产党的诞生说课课件(23张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 9.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-25 19:13:25 | ||

图片预览

文档简介

第21课 五四运动与中国共产党的诞生

四

三

一

二

新课标要求

教材分析

学情分析

教学目标

五

教学重难点

六

七

教学教法

教学过程

《五四运动与中国共产党的诞生》一课的新课标(2017年版)为:认识五四爱国运动的历史意义,认识马克思主义在中国的传播与中国共产党成立对中国革命的深远影响;认识国共合作领导国民革命的历史作用。本课在教学过程中努力渗透唯物史观的基本观点、立场以及方法,将历史事件、历史人物、历史现象置于具体的时空条件下进行考察,培养学生搜集史料的途径与方法,增强学生的实证意识,从而能够认识历史解释的重要性,学会从历史表象中发现问题,最终形成正确的国家观、民族观、文化观、历史观,确立积极进取的人生态度,塑造健全的人格。

一、新课标要求

二、教材分析

本课为新教材《中外历史纲要(上)》第七单元《中国共产党的成立与新民主主义革命兴起》中的第一课。教材由五四运动与马克思主义的传播、中国共产党的诞生以及国共合作与国民革命三个子目构成,涉及内容较多,涵盖了从五四运动到国民大革命失败这一时期的重大历史事件,上承第六单元《辛亥革命与中华民国的建立》,下启第八单元《中华民族的抗日战争和人民解放战争》具有前后相继的作用。因此,我在讲授的时候会尤其注重对前后内容的联系。

本课的授课对象是普通高中高一学段学生,他们求知欲望强烈,表现欲强,感性思维活跃,独立意识强;经过初中三年的学习,已经初步掌握了历史学习的方法,有一定的自主学习能力;《五四运动与中国共产党的诞生》属于中国近代史中比较经典、比较重要的一节课,学生初中时就已经有所涉及,对于基本史实的掌握也很清楚,但更多局限于“知其然”,没有上升到“知其所以然”层面。本课涉及的知识主要有:“五四运动”、“马克思主义的传播”、“中国共产党的诞生”以及“国共合作与国民革命”,相对于传统的岳麓版教材,更加深入详细,增添了很多内容,对很多学生来说是比较陌生的。为此,本课在设计和讲授的过程中,充分考虑了学生的以上特点,通过补充相关的新史料,在激发学生学习兴趣的同时,鼓励并引导学生积极地讨论、深入地思考,让经典的课也能上出新意,学出新意。

三、学情分析

1、利用搜集和分析史料的方法,了解和掌握中国共产党诞生、新民主主义革命兴起的主要史实,通过比较新旧民主主义革命,认识中国共产党诞生的伟大历史意义,坚持中国共产党领导和坚定实现民族伟大复兴的信念。

2、归纳五四运动发生的背景,了解五四运动中学生的先锋作用,引导学生深刻理解五四运动的内涵,培养学生的爱国主义情怀。

3、立足本课内容,回顾太平天国运动、辛亥革命和新民主主义革命兴起的历程,培养连续的、全面的历史观,认识到近代中国民族独立、国家民主富强是一代代先进中国人奋斗不息、努力不止的结果,从而培养为国家民族发展而奋斗的历史责任感。

四、教学目标

重点:五四运动的背景以及两个阶段、中共诞生的历史条件和意义以及国共合作的原因和大革命失败的标志。

难点:五四运动的历史意义,新旧民主主义的比较和大革命失败的历史教训。

五、教学重难点

学法:以观察法、史料研习法、合作探究法为主。

教法:以图示法、史料教学法、问题探究法为主。

六、教学教法

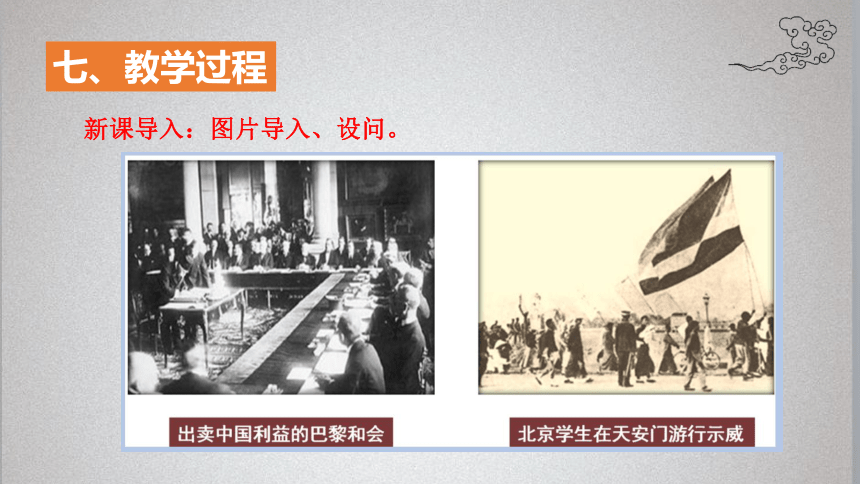

新课导入:图片导入、设问。

七、教学过程

新课讲授

(一)五四运动与马克思主义的传播

五四运动的背景

(2)五四运动的过程

(3)五四运动的意义

(4)马克思主义的传播

a.时间

b.中心

c.概况

d.意义

(二)中国共产党诞生

(1)条件

(2)中共一大

(3)意义

(三)国共合作与国民革命

(1)原因

(1)……半殖民地的中国,应该以国民革命运动为中心工作,以解除内外压迫。

(2)依中国社会的现状,宜有一个势力集中的党为国民革命运动之大本营,中国现有的党,只有国民党比较是一个国民革命的党………………

(3)工人阶级尚未强大起来,自然不能发生一个强大的共产党——一个大群众的党,以应目前革命之需要。因此,共产国际执行委员会议决中国共产党须与中国国民党合作,共产党党员应加入国民党。中国共产党中央执行委员会曾感此必要,遵行此议决,此次全国大会亦通过此议决。

—《关于国民运动及国民党问题的议决案》

(2)国民党一大

(3)北伐战争

结果:北伐军消灭了吴佩孚、孙传芳两大军阀,从珠江流域打到长江流域,震动全国。

(4)国民党右派叛变革命

思考:国民大革命失败的原因是什么?

思考:国民大革命的历史意义

课堂小结

板书设计

纲要式板书:直观清晰地展示本课主题与线索,充分体现条理性和逻辑性。

四

三

一

二

新课标要求

教材分析

学情分析

教学目标

五

教学重难点

六

七

教学教法

教学过程

《五四运动与中国共产党的诞生》一课的新课标(2017年版)为:认识五四爱国运动的历史意义,认识马克思主义在中国的传播与中国共产党成立对中国革命的深远影响;认识国共合作领导国民革命的历史作用。本课在教学过程中努力渗透唯物史观的基本观点、立场以及方法,将历史事件、历史人物、历史现象置于具体的时空条件下进行考察,培养学生搜集史料的途径与方法,增强学生的实证意识,从而能够认识历史解释的重要性,学会从历史表象中发现问题,最终形成正确的国家观、民族观、文化观、历史观,确立积极进取的人生态度,塑造健全的人格。

一、新课标要求

二、教材分析

本课为新教材《中外历史纲要(上)》第七单元《中国共产党的成立与新民主主义革命兴起》中的第一课。教材由五四运动与马克思主义的传播、中国共产党的诞生以及国共合作与国民革命三个子目构成,涉及内容较多,涵盖了从五四运动到国民大革命失败这一时期的重大历史事件,上承第六单元《辛亥革命与中华民国的建立》,下启第八单元《中华民族的抗日战争和人民解放战争》具有前后相继的作用。因此,我在讲授的时候会尤其注重对前后内容的联系。

本课的授课对象是普通高中高一学段学生,他们求知欲望强烈,表现欲强,感性思维活跃,独立意识强;经过初中三年的学习,已经初步掌握了历史学习的方法,有一定的自主学习能力;《五四运动与中国共产党的诞生》属于中国近代史中比较经典、比较重要的一节课,学生初中时就已经有所涉及,对于基本史实的掌握也很清楚,但更多局限于“知其然”,没有上升到“知其所以然”层面。本课涉及的知识主要有:“五四运动”、“马克思主义的传播”、“中国共产党的诞生”以及“国共合作与国民革命”,相对于传统的岳麓版教材,更加深入详细,增添了很多内容,对很多学生来说是比较陌生的。为此,本课在设计和讲授的过程中,充分考虑了学生的以上特点,通过补充相关的新史料,在激发学生学习兴趣的同时,鼓励并引导学生积极地讨论、深入地思考,让经典的课也能上出新意,学出新意。

三、学情分析

1、利用搜集和分析史料的方法,了解和掌握中国共产党诞生、新民主主义革命兴起的主要史实,通过比较新旧民主主义革命,认识中国共产党诞生的伟大历史意义,坚持中国共产党领导和坚定实现民族伟大复兴的信念。

2、归纳五四运动发生的背景,了解五四运动中学生的先锋作用,引导学生深刻理解五四运动的内涵,培养学生的爱国主义情怀。

3、立足本课内容,回顾太平天国运动、辛亥革命和新民主主义革命兴起的历程,培养连续的、全面的历史观,认识到近代中国民族独立、国家民主富强是一代代先进中国人奋斗不息、努力不止的结果,从而培养为国家民族发展而奋斗的历史责任感。

四、教学目标

重点:五四运动的背景以及两个阶段、中共诞生的历史条件和意义以及国共合作的原因和大革命失败的标志。

难点:五四运动的历史意义,新旧民主主义的比较和大革命失败的历史教训。

五、教学重难点

学法:以观察法、史料研习法、合作探究法为主。

教法:以图示法、史料教学法、问题探究法为主。

六、教学教法

新课导入:图片导入、设问。

七、教学过程

新课讲授

(一)五四运动与马克思主义的传播

五四运动的背景

(2)五四运动的过程

(3)五四运动的意义

(4)马克思主义的传播

a.时间

b.中心

c.概况

d.意义

(二)中国共产党诞生

(1)条件

(2)中共一大

(3)意义

(三)国共合作与国民革命

(1)原因

(1)……半殖民地的中国,应该以国民革命运动为中心工作,以解除内外压迫。

(2)依中国社会的现状,宜有一个势力集中的党为国民革命运动之大本营,中国现有的党,只有国民党比较是一个国民革命的党………………

(3)工人阶级尚未强大起来,自然不能发生一个强大的共产党——一个大群众的党,以应目前革命之需要。因此,共产国际执行委员会议决中国共产党须与中国国民党合作,共产党党员应加入国民党。中国共产党中央执行委员会曾感此必要,遵行此议决,此次全国大会亦通过此议决。

—《关于国民运动及国民党问题的议决案》

(2)国民党一大

(3)北伐战争

结果:北伐军消灭了吴佩孚、孙传芳两大军阀,从珠江流域打到长江流域,震动全国。

(4)国民党右派叛变革命

思考:国民大革命失败的原因是什么?

思考:国民大革命的历史意义

课堂小结

板书设计

纲要式板书:直观清晰地展示本课主题与线索,充分体现条理性和逻辑性。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进