《炮兽》课件(33张) 人教版高中语文选修《外国小说欣赏》第二单元

文档属性

| 名称 | 《炮兽》课件(33张) 人教版高中语文选修《外国小说欣赏》第二单元 |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-24 13:11:48 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

炮

兽

雨果

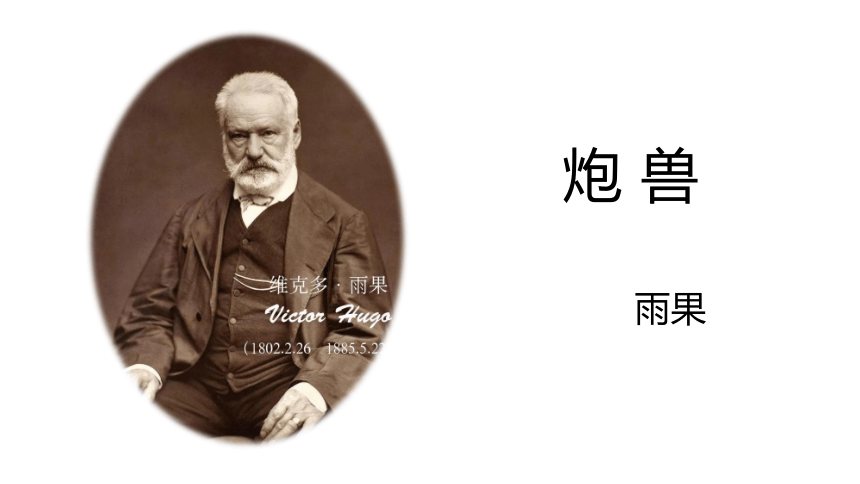

雨果是法国文学史上的“双子星座”之一,被誉为19世纪法国浪漫主义最杰出的代表。法国文学史上最伟大的诗人和小说家之一,1885年逝世后共和国为其举行了国葬并入葬先贤祠。

其代表作是:《巴黎圣母院》《悲惨世界》《九三年》

等。

1827年雨果发表剧本《克伦威尔》,其序言却认为是法国浪漫主义的宣言,在文学史上具有划时代的意义,它对法国浪漫主义文学的发展起了很大的推动作用。

雨果善于运用“美丑对照法”。

贯穿其一生活动和创作的是人道主义思想,反对暴力、“以爱制恶”等。

维克多·雨果

单元话题:场景

泰坦尼克号在黄昏中航行的场景

有了人物Jack和Rose,场景才鲜活!

《边城》一年一度赛龙舟的场景

有了翠翠和傩送,边城的场景才灵动!

场景就是我们常常说的“场面描写”,场景描写与单纯的环境描写不同,它是以人物为中心的环境描写,一般由人物、事件和环境

组成。它是某一段时间内社会生活的横截面,包括人物、事件和环境三个因素。如舞会、晚餐、战斗。它既不是风景描写,也不是单纯的社会环境描写。

场景

一、阅读小说,概括小说故事内容

军舰上一尊大炮滑脱了,横冲直撞,军舰面临灭顶之灾,危急关头,炮队长挺身而出,制服了野兽一样的大炮,因为勇敢得到了勋章,又因为造成的错误被枪毙。

二、文章《炮兽》大致可以分为几个场景?

三个场景:

第一场景——炮兽肆虐

(1——34段“仿佛两只铁锤轮流在敲打”)

第二场景——人“兽”大战

(35——57段“把舵索的……青铜脖子上”

)

第三场景——赏功罚过

(61——99段

“再听见尸首跌落海里的声音”)。

三、以场景一为例,探究雨果小说漫浪主义的特色

1、在《桥边的老人》一文中,海明威那么一两百字就展现了军民撤退的壮阔画面,而雨果所写的画面简单说就是四个字“炮兽肆虐”,但雨果却写了那么多字。假设海明威看到雨果的《炮兽》会怎么说呢?若叫海明威给雨果改文章,海明威会把雨果文章中的哪些内容删去呢?现在我们就来当一回海明威,根据“冰山理论”把你认为1-5自然段中可以删去的内容全都删去。

2、这些删除的内容,是些什么?作者怎么会写这些?用了哪些办法使得内容如此丰富的?

这些删除的内容是围绕“炮兽肆虐”展开的丰富的联想,极力渲染炮兽的凶猛,威力无穷,为人物的出场提供一个典型的场景。这些内容又往往用比喻、拟人、排比、对比、想象等手法来写。

浪漫主义文学产生并风行于18世纪末到19世纪初的欧洲。雨果的一个重要的浪漫主义手法是将无生命或非人的事物,描绘得如同有生命的物体一样神奇,动人心魄、令人惊叹。作为一种创作方法和风格,

在表现现实上,它强调主观和主体性,侧重表现理想世界,把情感和想像提到创作的首位;

常用热情奔放的语言、超越现实的想像和夸张的手法塑造理想中的形象。

浪漫主义文学偏爱表现主观理想,着重抒发个人感受和体验,追求强烈的艺术效果,使情节戏剧化、人物超凡化等。

四、阅读小说,分析场景

雨果在著名的《克伦威尔·序》中写道:“丑就在美旁边,畸形靠近着优美,丑怪藏在崇高的背后,美与恶并存,光明与黑暗与共。”

因此他主张“美丑对照原则”,“对照法”是他在创作中最喜欢采取的方法。那么,在这篇小说中作者是如何运用的呢?

探讨场景一中蕴含着哪些对照?

场景一:炮兽肆虐

1、炮兽——人

炮兽:凶猛、庞大,威力无穷

人:怯懦,渺小、无能

探讨场景一中蕴含着哪些对照?

场景一:炮兽肆虐

2、勇士——老人

勇士:犹豫不决,听天由命

老人:沉着冷静

雨果名言对照:困苦能孕育灵魂和精神的力量。

?在这一场景里,炮兽越是凶猛、强大、威力无穷越显得人的怯懦、渺小、无能,人越是怯懦、渺小、无能就越能显出炮队队长的勇敢。困苦越大,就越能显出人的力量的强大。这样的对照,为炮队队长的出场作了有力铺垫。

面对“炮兽”巨大的破坏能力,大家内心似乎都充满了恐怖,连两位“勇士”都犹豫不决,只有老人沉着冷静。这一对照暗示了老人作为一位领导人物所具有的临危不乱的优秀品格,把读者的注意力吸引到这个神秘的人物身上。

探讨场景二中蕴含着哪些对照?

场景二:人“兽”大战

1、船员——炮队队长

船:员束手无策

炮队队长:英勇无畏

探讨场景二中蕴含着哪些对照?

场景二:人“兽”大战

2、炮队队长——神秘老人

炮队队长:勇斗大炮

神秘老人:智取大炮

文章的主人公是谁?炮队队长,还是老人?

雨果:世界上最广阔的是海洋,比海洋更广阔的是天空,比天空更广阔的是人的心灵。

在这一场景中,雨果也是通过船员、炮队队长、老人的层层对照写出了老人的智勇与果敢。与其他人的束手无策相比,炮队队长的勇敢无畏就脱颖而出了。其实,突出炮队队长的勇气则是为了衬托神秘老人的有勇有谋。这个场景的重要作用就是通过层层对照,将重要人物朗德纳克侯爵的坚毅果敢、智勇双全作了第一次展示。

第三场景有没有运用对照?

场景三:赏功罚过

1、老人的善后处理:赏功——罚过

2、船员的反应:欢呼——惊惶

雨果:人的两只耳朵,一只听到上帝的声音,一只听到魔鬼的声音。

这句名言与这一场景的共通之处就在于朗德纳克侯爵的赏功与罚罪是集中在一个人身上的。朗德纳克侯爵对炮队队长两次截然相反的处置的对比,使他赏罚分明、刚毅坚定、严酷无情的性格跃然纸上。

文章以“炮兽”为题,照理说文章节选到制伏炮兽即可,为什么还要选斗争后对炮队队长的处置?这一部分能不能删掉?

三、探讨本文场景描写起到了哪些作用?

1、给全篇“定调”。

小说开头的场景就带给我们紧张的气氛,结尾的场景则给我们带来不详的预兆。从喧嚣的静寂、阴郁的气氛弥漫开来,一直渗透到全篇,给小说定下了悲剧的调子。

三、探讨本文场景描写起到了哪些作用?

2、营造意境与渲染气氛。

《炮兽》中一开始对大炮疯狂的破坏场景的描写,为我们渲染出了一种紧张、急迫、恐怖的气氛,既写出了情势的险恶,又为人物的出场作了铺垫。

三、探讨本文场景描写起到了哪些作用?

3、揭示人物性格。

比如第三部分中炮手与大炮搏击的场景,就集中表现出了炮手的英勇无畏、侯爵的智勇双全以及坚毅果敢的性格。

三、探讨本文场景描写起到了哪些作用?

4、作为象征。

《炮兽》中,大海的风暴、船上的劫难,何尝不是一种暗示和象征?人生没有一帆风顺的,“幸福只有在天上。孩子,你将来会知道。”(巴尔扎克《欧也妮?葛朗台》中语)

《九三年》是雨果的最后一部长篇小说,也是他人道主义思想的集中体现。1793年,是法国大革命爆发的第四年,正是法国资产阶级革命的疾风暴雨时期。当时,共和国诞生未满周岁,国内保王复辟势力和国外以英国为首的封建势力互相勾结、里应外合,阴谋策动武装叛乱和进攻,企图将共和国扼杀在摇篮之中。

《九三年》围绕共和国志愿军粉碎旺岱地区反革命叛乱的斗争,描绘了一个史诗般惊心动魄的时代。再现了大革命时期严酷的阶级斗争和革命形象。小说中三个主人公分属不同营垒,个性立场十分鲜明,以前又相互认识。叛军头子朗德纳克侯爵与共和军司令官郭文是亲戚关系,而共和国派来监督郭文的神父西穆尔登又曾是郭文的老师。

三、探讨本文场景描写起到了哪些作用?

小说最后:死里逃生的朗德纳克因良心发现,返回大火焚烧中的城堡救出三个孩子;

郭万为叔祖的人道精神所感动,情愿用自己的头颅换取朗德纳克的生命,放走了朗德纳克;

西穆尔丹严格执法,但在郭万人头落地的同时也开枪自尽。

小说共有三部12卷,《炮兽》节选于第一部第二卷,位于整部小说的开头部分,整个场景的设计,都是为了引导全书的主角之一朗德纳克侯爵出场。

《炮兽》这一场景为朗德纳克侯爵的出场作了哪些设计?

1、恶劣的自然环境烘托人物的坚定意志。船在大海上航行,波涛汹涌,天气恶劣,充满不可预测的危险,这样的环境足以展现人物的坚定意志。

2、炮兽肆虐的特定场景考验了人物的意志和能力,这是英雄人物施展自己才能的良好舞台。

3、船员,炮队队长,老人的层层对照展现了人物的极大勇气,赏罚分明、沉着冷静,坚毅果敢,智勇双全,严酷无情。

4、卖足关子,保持神秘,吸引读者。身为重要人物,肩负重大使命,却以

“穿着农民服装的老头”出场,关键时刻的出色表现,一步步加深了人物的神秘感,吊足了读者的胃口。

思考:读《简·爱》中女主人公简爱和男主人公罗切斯特相识时,男主人公出场的场景,这一场景为男主人公的出场作了哪些有心的设计?

一个粗重的声音,冲破了细微的潺潺水声和沙沙的风声,既遥远而又清晰:一种确确实实的脚步声,刺耳的喀嗒喀嗒声,盖过了柔和的波涛起伏似的声响,犹如在一幅画中浓墨渲染的前景——一大块巉岩或者一棵大橡树的粗壮树干,盖过了缥缈的远景中融为一体的青翠的山峦、明亮的天际和斑驳的云彩。

这声音是从小路上传来的,一匹马过来了,被弯曲的小路遮挡着,

这时已渐渐靠近。我正要离开台阶,但因为小路很窄,便端坐不动,让它过去。在那段岁月里,我还年轻,脑海里有着种种光明和黑暗的幻想,记忆中的育儿室故事和别的无稽之谈交织在一起。这一切在脑际重现时,正在成熟的青春给它们增添了一种童年时所没有的活力和真实感。当这匹马越来越近,而我凝眸等待它在薄暮中出现时,我蓦地记起了贝茜讲的故事中一个英格兰北部的精灵,名叫“盖特拉西”,形状像马,也像骡子,或是像一条大狗,出没在偏僻的道路上,有时会扑向迟归的旅人,就像此刻这匹马向我驰来一样。

这匹马已经很近了,但还看不见。除了嘚嘚的蹄声,我还听见

了树篱下一阵骚动,紧靠地面的榛子树枝下,悄悄地溜出一条大狗,

黑白相间的毛色衬着树木,使它成了一个清晰的目标。这正是贝茜故事中“盖特拉西”的面孔,一个狮子一般的怪物,有着长长的头发和硕大无比的头颅。它从我身旁经过,却同我相安无事,并没有像我有几分担心的那样,停下来用比狗更具智慧的奇特目光,抬头看我的面孔。那匹马跟在后面,是匹高头大马,马背上坐着一位骑手。那男人,也就是人本身,立刻驱散了魔气。

炮

兽

雨果

雨果是法国文学史上的“双子星座”之一,被誉为19世纪法国浪漫主义最杰出的代表。法国文学史上最伟大的诗人和小说家之一,1885年逝世后共和国为其举行了国葬并入葬先贤祠。

其代表作是:《巴黎圣母院》《悲惨世界》《九三年》

等。

1827年雨果发表剧本《克伦威尔》,其序言却认为是法国浪漫主义的宣言,在文学史上具有划时代的意义,它对法国浪漫主义文学的发展起了很大的推动作用。

雨果善于运用“美丑对照法”。

贯穿其一生活动和创作的是人道主义思想,反对暴力、“以爱制恶”等。

维克多·雨果

单元话题:场景

泰坦尼克号在黄昏中航行的场景

有了人物Jack和Rose,场景才鲜活!

《边城》一年一度赛龙舟的场景

有了翠翠和傩送,边城的场景才灵动!

场景就是我们常常说的“场面描写”,场景描写与单纯的环境描写不同,它是以人物为中心的环境描写,一般由人物、事件和环境

组成。它是某一段时间内社会生活的横截面,包括人物、事件和环境三个因素。如舞会、晚餐、战斗。它既不是风景描写,也不是单纯的社会环境描写。

场景

一、阅读小说,概括小说故事内容

军舰上一尊大炮滑脱了,横冲直撞,军舰面临灭顶之灾,危急关头,炮队长挺身而出,制服了野兽一样的大炮,因为勇敢得到了勋章,又因为造成的错误被枪毙。

二、文章《炮兽》大致可以分为几个场景?

三个场景:

第一场景——炮兽肆虐

(1——34段“仿佛两只铁锤轮流在敲打”)

第二场景——人“兽”大战

(35——57段“把舵索的……青铜脖子上”

)

第三场景——赏功罚过

(61——99段

“再听见尸首跌落海里的声音”)。

三、以场景一为例,探究雨果小说漫浪主义的特色

1、在《桥边的老人》一文中,海明威那么一两百字就展现了军民撤退的壮阔画面,而雨果所写的画面简单说就是四个字“炮兽肆虐”,但雨果却写了那么多字。假设海明威看到雨果的《炮兽》会怎么说呢?若叫海明威给雨果改文章,海明威会把雨果文章中的哪些内容删去呢?现在我们就来当一回海明威,根据“冰山理论”把你认为1-5自然段中可以删去的内容全都删去。

2、这些删除的内容,是些什么?作者怎么会写这些?用了哪些办法使得内容如此丰富的?

这些删除的内容是围绕“炮兽肆虐”展开的丰富的联想,极力渲染炮兽的凶猛,威力无穷,为人物的出场提供一个典型的场景。这些内容又往往用比喻、拟人、排比、对比、想象等手法来写。

浪漫主义文学产生并风行于18世纪末到19世纪初的欧洲。雨果的一个重要的浪漫主义手法是将无生命或非人的事物,描绘得如同有生命的物体一样神奇,动人心魄、令人惊叹。作为一种创作方法和风格,

在表现现实上,它强调主观和主体性,侧重表现理想世界,把情感和想像提到创作的首位;

常用热情奔放的语言、超越现实的想像和夸张的手法塑造理想中的形象。

浪漫主义文学偏爱表现主观理想,着重抒发个人感受和体验,追求强烈的艺术效果,使情节戏剧化、人物超凡化等。

四、阅读小说,分析场景

雨果在著名的《克伦威尔·序》中写道:“丑就在美旁边,畸形靠近着优美,丑怪藏在崇高的背后,美与恶并存,光明与黑暗与共。”

因此他主张“美丑对照原则”,“对照法”是他在创作中最喜欢采取的方法。那么,在这篇小说中作者是如何运用的呢?

探讨场景一中蕴含着哪些对照?

场景一:炮兽肆虐

1、炮兽——人

炮兽:凶猛、庞大,威力无穷

人:怯懦,渺小、无能

探讨场景一中蕴含着哪些对照?

场景一:炮兽肆虐

2、勇士——老人

勇士:犹豫不决,听天由命

老人:沉着冷静

雨果名言对照:困苦能孕育灵魂和精神的力量。

?在这一场景里,炮兽越是凶猛、强大、威力无穷越显得人的怯懦、渺小、无能,人越是怯懦、渺小、无能就越能显出炮队队长的勇敢。困苦越大,就越能显出人的力量的强大。这样的对照,为炮队队长的出场作了有力铺垫。

面对“炮兽”巨大的破坏能力,大家内心似乎都充满了恐怖,连两位“勇士”都犹豫不决,只有老人沉着冷静。这一对照暗示了老人作为一位领导人物所具有的临危不乱的优秀品格,把读者的注意力吸引到这个神秘的人物身上。

探讨场景二中蕴含着哪些对照?

场景二:人“兽”大战

1、船员——炮队队长

船:员束手无策

炮队队长:英勇无畏

探讨场景二中蕴含着哪些对照?

场景二:人“兽”大战

2、炮队队长——神秘老人

炮队队长:勇斗大炮

神秘老人:智取大炮

文章的主人公是谁?炮队队长,还是老人?

雨果:世界上最广阔的是海洋,比海洋更广阔的是天空,比天空更广阔的是人的心灵。

在这一场景中,雨果也是通过船员、炮队队长、老人的层层对照写出了老人的智勇与果敢。与其他人的束手无策相比,炮队队长的勇敢无畏就脱颖而出了。其实,突出炮队队长的勇气则是为了衬托神秘老人的有勇有谋。这个场景的重要作用就是通过层层对照,将重要人物朗德纳克侯爵的坚毅果敢、智勇双全作了第一次展示。

第三场景有没有运用对照?

场景三:赏功罚过

1、老人的善后处理:赏功——罚过

2、船员的反应:欢呼——惊惶

雨果:人的两只耳朵,一只听到上帝的声音,一只听到魔鬼的声音。

这句名言与这一场景的共通之处就在于朗德纳克侯爵的赏功与罚罪是集中在一个人身上的。朗德纳克侯爵对炮队队长两次截然相反的处置的对比,使他赏罚分明、刚毅坚定、严酷无情的性格跃然纸上。

文章以“炮兽”为题,照理说文章节选到制伏炮兽即可,为什么还要选斗争后对炮队队长的处置?这一部分能不能删掉?

三、探讨本文场景描写起到了哪些作用?

1、给全篇“定调”。

小说开头的场景就带给我们紧张的气氛,结尾的场景则给我们带来不详的预兆。从喧嚣的静寂、阴郁的气氛弥漫开来,一直渗透到全篇,给小说定下了悲剧的调子。

三、探讨本文场景描写起到了哪些作用?

2、营造意境与渲染气氛。

《炮兽》中一开始对大炮疯狂的破坏场景的描写,为我们渲染出了一种紧张、急迫、恐怖的气氛,既写出了情势的险恶,又为人物的出场作了铺垫。

三、探讨本文场景描写起到了哪些作用?

3、揭示人物性格。

比如第三部分中炮手与大炮搏击的场景,就集中表现出了炮手的英勇无畏、侯爵的智勇双全以及坚毅果敢的性格。

三、探讨本文场景描写起到了哪些作用?

4、作为象征。

《炮兽》中,大海的风暴、船上的劫难,何尝不是一种暗示和象征?人生没有一帆风顺的,“幸福只有在天上。孩子,你将来会知道。”(巴尔扎克《欧也妮?葛朗台》中语)

《九三年》是雨果的最后一部长篇小说,也是他人道主义思想的集中体现。1793年,是法国大革命爆发的第四年,正是法国资产阶级革命的疾风暴雨时期。当时,共和国诞生未满周岁,国内保王复辟势力和国外以英国为首的封建势力互相勾结、里应外合,阴谋策动武装叛乱和进攻,企图将共和国扼杀在摇篮之中。

《九三年》围绕共和国志愿军粉碎旺岱地区反革命叛乱的斗争,描绘了一个史诗般惊心动魄的时代。再现了大革命时期严酷的阶级斗争和革命形象。小说中三个主人公分属不同营垒,个性立场十分鲜明,以前又相互认识。叛军头子朗德纳克侯爵与共和军司令官郭文是亲戚关系,而共和国派来监督郭文的神父西穆尔登又曾是郭文的老师。

三、探讨本文场景描写起到了哪些作用?

小说最后:死里逃生的朗德纳克因良心发现,返回大火焚烧中的城堡救出三个孩子;

郭万为叔祖的人道精神所感动,情愿用自己的头颅换取朗德纳克的生命,放走了朗德纳克;

西穆尔丹严格执法,但在郭万人头落地的同时也开枪自尽。

小说共有三部12卷,《炮兽》节选于第一部第二卷,位于整部小说的开头部分,整个场景的设计,都是为了引导全书的主角之一朗德纳克侯爵出场。

《炮兽》这一场景为朗德纳克侯爵的出场作了哪些设计?

1、恶劣的自然环境烘托人物的坚定意志。船在大海上航行,波涛汹涌,天气恶劣,充满不可预测的危险,这样的环境足以展现人物的坚定意志。

2、炮兽肆虐的特定场景考验了人物的意志和能力,这是英雄人物施展自己才能的良好舞台。

3、船员,炮队队长,老人的层层对照展现了人物的极大勇气,赏罚分明、沉着冷静,坚毅果敢,智勇双全,严酷无情。

4、卖足关子,保持神秘,吸引读者。身为重要人物,肩负重大使命,却以

“穿着农民服装的老头”出场,关键时刻的出色表现,一步步加深了人物的神秘感,吊足了读者的胃口。

思考:读《简·爱》中女主人公简爱和男主人公罗切斯特相识时,男主人公出场的场景,这一场景为男主人公的出场作了哪些有心的设计?

一个粗重的声音,冲破了细微的潺潺水声和沙沙的风声,既遥远而又清晰:一种确确实实的脚步声,刺耳的喀嗒喀嗒声,盖过了柔和的波涛起伏似的声响,犹如在一幅画中浓墨渲染的前景——一大块巉岩或者一棵大橡树的粗壮树干,盖过了缥缈的远景中融为一体的青翠的山峦、明亮的天际和斑驳的云彩。

这声音是从小路上传来的,一匹马过来了,被弯曲的小路遮挡着,

这时已渐渐靠近。我正要离开台阶,但因为小路很窄,便端坐不动,让它过去。在那段岁月里,我还年轻,脑海里有着种种光明和黑暗的幻想,记忆中的育儿室故事和别的无稽之谈交织在一起。这一切在脑际重现时,正在成熟的青春给它们增添了一种童年时所没有的活力和真实感。当这匹马越来越近,而我凝眸等待它在薄暮中出现时,我蓦地记起了贝茜讲的故事中一个英格兰北部的精灵,名叫“盖特拉西”,形状像马,也像骡子,或是像一条大狗,出没在偏僻的道路上,有时会扑向迟归的旅人,就像此刻这匹马向我驰来一样。

这匹马已经很近了,但还看不见。除了嘚嘚的蹄声,我还听见

了树篱下一阵骚动,紧靠地面的榛子树枝下,悄悄地溜出一条大狗,

黑白相间的毛色衬着树木,使它成了一个清晰的目标。这正是贝茜故事中“盖特拉西”的面孔,一个狮子一般的怪物,有着长长的头发和硕大无比的头颅。它从我身旁经过,却同我相安无事,并没有像我有几分担心的那样,停下来用比狗更具智慧的奇特目光,抬头看我的面孔。那匹马跟在后面,是匹高头大马,马背上坐着一位骑手。那男人,也就是人本身,立刻驱散了魔气。

同课章节目录