11.2 《五代史伶官传序》课件(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 11.2 《五代史伶官传序》课件(共39张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-24 16:15:15 | ||

图片预览

文档简介

第11课 五代史伶官传序

2020-2021学年部编版高中语文选择性必修中册

第三单元

1.了解欧阳修以及《新五代史》的相关知识,积累文化常识。

2.把握作者的行文思路,了解史论的一般写法。

3.品味作者的语言艺术,领悟文章的中心思想。

学习目标

战国纷争,群雄逐鹿,秦以边陲之地,纵横征伐,百又余年而一统天下,可谓盛极一时!可是,谁曾想这个盛极一时的王朝却短命而亡,亡得那样迅速,那样悲惨,又那样神秘,这不能不令世人感到震惊。自古以来,多少有识之士在震惊之余,不懈地探索其迅速崛起而又突然灭亡的原因,以期从秦王朝的盛衰兴败中吸取教训。今天,我们将要学习一篇分析探讨秦朝灭亡的经验教训的史论文章——贾谊的《过秦论》。

新课导入

欧阳修(1007—1072),字永叔,号醉翁,又号六一居士。北宋吉水(今江西吉水人),自称庐陵(今永丰县沙溪)人。北宋时期政治家、文学家、史学家和诗人。与(唐朝)韩愈、柳宗元、(宋朝)王安石、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩合称“唐宋八大家”。仁宗时,累擢知制诰、翰林学士;英宗时,官至枢密副使、参知政事;神宗朝,迁兵部尚书,以太子少师致仕。卒谥文忠。

了解作者

其于政治和文学方面都主张革新,既是范仲淹庆历新政的支持者,也是北宋诗文革新运动的领导者。创作实绩亦灿烂可观,诗、词、散文均为一时之冠。散文说理畅达,抒情委婉;诗风与散文近似,重气势而能流畅自然;其词深婉清丽,承袭南唐余风。

欧阳修参与纂写《新唐书》《五代史》,代表作品《醉翁亭记》《秋声赋》等。

了解作者

由于本文是借古讽今之作,应从“五代”和“北宋”两个角度把握。

五代,指唐宋之间的五个封建朝廷,即后梁、后唐、后晋、后汉、后周,是我国历史上的动荡时代。在这53年间,先后换过四姓十四君,篡位、弑君现象屡见不鲜,战乱频仍,后唐庄宗就是被杀的一个。庄宗称帝后,迷恋优伶,被伶官所惑,伶官得以重权在握。当叛乱四起时,拥有兵权的伶官史彦琼拒不发兵,庄宗亲征败北,众叛亲离,伶官郭从谦又乘危作乱,乱箭射死庄宗。

100多年后,欧阳修就此事发表感慨,告诫北宋统治阶级要以史为鉴。这是由于北宋王朝建立后,随着土地和财富的高度集中,北宋的统治集团日益腐化。由于北方少数民族的不断进犯,民族矛盾也日益尖锐。面对这种形势,北宋王朝不但不力求振作,反而忍受耻辱,每年都靠纳币输绢以求苟安。

了解作者

本文是为《新五代史·伶官传》所作的序言。《伶官传》是一篇合传,除了写敬新磨善于讽谏外,着重记述了后唐庄宗李存勖宠幸的伶官景进、史彦琼、郭从谦三人祸国乱政的史实,正是由于庄宗的宠幸,这些伶人做了高官,出入宫廷,作威作福,致使朝政日坏。公元926年,李嗣源叛变,自立为帝,从马直(皇帝的近卫军)指挥使郭从谦乘机率所部士兵作乱,结果庄宗被射死。《〈伶官传〉序》通过对后唐庄宗得天下、失天下的典型事例,阐述了国家盛衰主要在于“人事”的道理,目的是讽谏北宋统治者力戒骄奢,防微杜渐,励精图治。

题目解说

1.《新五代史》

《新五代史》是我国的“二十五史”之一,原名《五代史记》,记载五代(907—960),即唐宋之间后梁、后唐、后晋、后汉、后周这五个朝代的历史。后人为了把这部书与北宋初年宰相薛居正奉诏监修的《五代史》区别开来,就称为《新五代史》。

文史知识

2.伶人

伶人一词,最早可以追溯到黄帝时期。史载,黄帝时伶伦造音乐后称乐官为伶官,后来也将以演戏为生的艺人包括进来,将他们统称为伶人。伶人的社会地位卑下,我国自古就有“乐户”制度,也就是说伶人都必须列入专门的户籍,且他们的后代世世代代不得为良。清朝的时候,还有专门的规定禁止伶人参加科举。

文史知识

3.伶人节

农历三月十八日,是老郎庙会日,又称伶人节。老郎,就是唐明皇李隆基,相传是他在宫内的梨园首创戏曲演员科班。所以戏曲演员称自己为梨园子弟,称唐明皇是梨园祖师。别看他皇帝当得稀松平常,却文雅风流,能作曲,会乐器,善表演,做梨园祖师还真是当之无愧。

文史知识

4.伶人干政

庄宗喜欢打猎。一次去中牟县打猎时,庄宗的马践踏了百姓种的田地。中牟的县令非常急切地挡住了庄宗的坐骑,向庄宗进谏,为百姓请求不要践踏庄稼,庄宗很生气,呵斥县令让他走开,想要马上杀了他。乐工敬新磨知道这样做不合适,就率领乐工们跑着去追赶县令,把他捉拿到庄宗的马前,责备他说:“你当县令,难道不知道我们皇上喜欢打猎吗?为什么还要让老百姓种庄稼来交纳赋税呢?为什么不使你的百姓饿着肚子交出这块土地,来供我们的皇帝纵情打猎呢?你犯的罪该判死刑!”于是上前请庄宗赶快行刑,众乐工也随之共同附和。庄宗大笑,县令因此得以免罪而离去。

文史知识

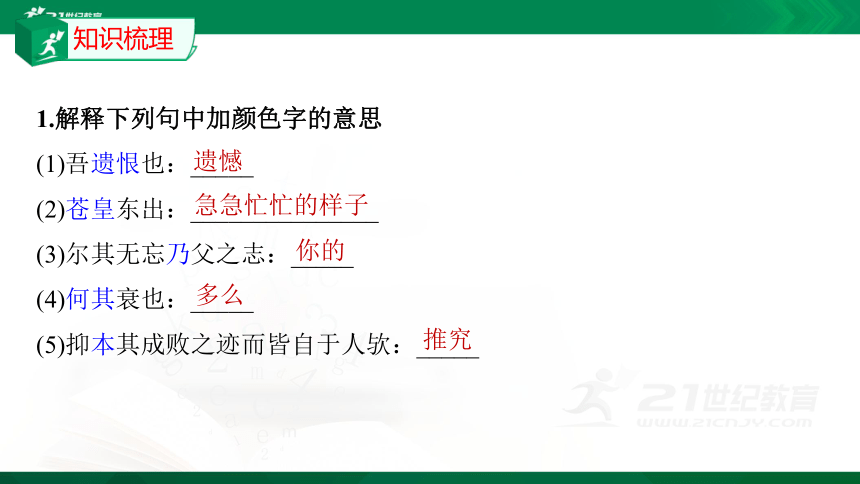

1.解释下列句中加颜色字的意思

(1)吾遗恨也:_____

(2)苍皇东出:_______________

(3)尔其无忘乃父之志:_____

(4)何其衰也:_____

(5)抑本其成败之迹而皆自于人欤:_____

遗憾

多么

急急忙忙的样子

你的

推究

知识梳理

2.解释下列多义词的意思

(1)原

原庄宗之所以得天下:___________

原,水泉本也:_______________________

必达于礼乐之原:_________________

(2)遗

此三者,吾遗恨也:___________

得遗金一饼:___________

地有遗利,民有余力:___________

动词,推究

名词,水源,水流的源头

名词,根本,基础

动词,遗留

动词,丢失

动词,残存

知识梳理

(4)抑

抑本其成败之迹而皆自于人欤:___________

高者抑之,下者举之:_______________________________

行期定否,中旬抑下旬:___________________________________

(3)其

尔其无忘乃父之志:_____________________

王之好乐甚,则齐国其庶几乎:_______________________

其孰能讥之乎:___________________

攻之不克,围之不继,吾其还也:_____

何其衰也:_______________

祈使语气,一定,应当

推测语气,大概,差不多

反诘语气,同“岂”

程度副词,多么

动词,按,向下压,跟“扬”相对

连词,或者

还是

连词,表选择,相当于“还是”“或者”

知识梳理

(5)夫

夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺:____________________

予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖:______________________

遂率子孙荷担者三夫:_____________________

句首发语词,引发议论

指示代词,相当于“那”

名词,成年男子的通称

知识梳理

3.说出下列古今异义词的古义和今义

(1)则遣从事以一少牢告庙

古义:____________________

今义:_______________________________________

(2)与其所以失之者

古义:________________________

今义:________________________________________________________

_____________________________

官名,文中泛指属官。

做,投身到(事业中去);(按某种办法)处理。

比较两件事情而决定取舍的时候,“与其”用在放弃的一面(后

文中是“以及他”的意思。

面常用“毋宁、不如”等呼应)。

知识梳理

(3)至于誓天断发

古义:__________________

今义:____________________________________________

(4)虽曰天命,岂非人事哉

古义:______________________________

今义:______________________________________________________

相当于“以至于”。

动词,表示达到某种程度;介词,表示另提一事。

事理人情;关于工作人员的录用、培养、调配、奖惩等工作。

人的原因,主要指政治上的得失。

知识梳理

4.说出下列句中加颜色字的活用类型,并解释其义

(1)负而前驱:_____________________

(2)一夫夜呼,乱者四应:___________________

(3)苍皇东出,未及见贼而士卒离散:_____________________

(4)忧劳可以兴国,逸豫可以亡身:________________________________

_________

(5)夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺:________________________

(6)函梁君臣之首:_______________________

方位名词作状语,向前

名词作状语,在夜里

方位名词作状语,向东

均为使动用法,兴,使……兴;亡,

使……亡

形容词用作名词,微小的事

名词用作动词,用木匣装

知识梳理

5.说出下列文言句式的类型

(1)请其矢,盛以锦囊:__________________________________________

_________________________________________

(2)方其系燕父子以组:_______________________________________

(3)夫祸患常积于忽微:_________________________________________

(4)庄宗受而藏之于庙:_______________________________________

(5)而告以成功:______________________

(6)还矢先王:______________________

介词结构后置句,“以锦囊”作“盛”的状语;

省略句,省略宾语“之”,即“以锦囊盛之”

介词结构后置句,“以组”作“系”的状语

介词结构后置句,“于忽微”作“积”的状语

介词结构后置句,“于庙”作“藏”的状语

省略句,省略宾语“之”

省略句,省略介词“于”

知识梳理

(7)则遣从事以一少牢告庙:______________________

(8)梁,吾仇也:_______

(9)此三者,吾遗恨也:_______

(10)忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也:_______

省略句,省略介词“于”

判断句

判断句

判断句

知识梳理

6.翻译下列句子

(1)原庄宗之所以得天下。

译文:________________________________________________________

__________

(2)方其系燕父子以组,函梁君臣之首。

译文:________________________________________________________

________________________________________________________________________________

推究庄宗得到天下的原因。(要点:原,推究;所以,“……的原因”。)

当庄宗用绳子捆绑着燕王父子,用木匣装着梁国君臣的首级。(要点:方,在,当;函,名词用作动词,用木匣子装;以组,介宾短语提到“系”前。)

知识梳理

(3)忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。

译文:________________________________________________________

____________________

忧虑辛劳可以使国家兴盛,安闲享乐可以使自身灭亡。(要点:兴,亡,使动用法。)

知识梳理

1.结构图示。

《伶官传》序

论点:盛衰成败由于人事

盛(得天下)——接受三矢,继父遗志 忧劳可以兴国

衰(失天下)——身死国灭,为天下笑 逸豫可以亡身

历史教训:祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺

整体感知

1.本文是如何围绕“盛”“衰”二字展开论述的?

明确:本文的中心论点是盛衰之理在于人事。“盛”“衰”二字贯穿始终,全文从“盛”“衰”两个方面,围绕着“人事”进行深入的对比论述。从提出论点到列举论据,从论证过程到推出结论,不论是所用的事例或史实,还是作者的感慨或议论,都是围绕着这两个字展开对比的。通过正反两方面的鲜明对比,既突出了中心论点,使说理深刻透彻,也使文章一气贯通,前后呼应,脉络清晰,结构严谨。

思维拓展

2.“夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉!”的深刻含意是什么?

明确:这是一个具有普遍意义的结论,强调能使人逸豫亡身的不仅限于溺爱伶人,如果小看“忽微”,沉溺于声色犬马的逸乐之中,忘记忧劳可以兴国的至理,同样会导致身死国灭的下场。

思维拓展

3.文章的文与题有怎样的内在联系?

明确:作者为《伶官传》作序,却很少直接写到伶官们的事,表面看来文不对题,实际上两者有内在联系。因为伶官的事迹在传内已作了详细叙述,不必重复。庄宗的衰败正是由伶官引起的,作者以历史为鉴,就伶官乱政误国之事评述国家兴亡盛衰之理,以史论事,内容联系很紧密,重点落在庄宗盛衰的史实和评论上。文章最后也提到“数十伶人困之”的事实,使伶人的作乱和后唐的衰亡直接联系起来,这样就扣住了题意,突出了中心。

思维拓展

3.文章的文与题有怎样的内在联系?

明确:作者为《伶官传》作序,却很少直接写到伶官们的事,表面看来文不对题,实际上两者有内在联系。因为伶官的事迹在传内已作了详细叙述,不必重复。庄宗的衰败正是由伶官引起的,作者以历史为鉴,就伶官乱政误国之事评述国家兴亡盛衰之理,以史论事,内容联系很紧密,重点落在庄宗盛衰的史实和评论上。文章最后也提到“数十伶人困之”的事实,使伶人的作乱和后唐的衰亡直接联系起来,这样就扣住了题意,突出了中心。

思维拓展

4.本文的中心论点句是:“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!”是否可以改成“盛衰之理,虽曰天命,亦乃人事也!”?

明确:不可以。因为原句是个反问句,采用反问句提出中心论点,强调了“人事”的作用,而且引人深思,发人深省,比陈述句语气、力度更为强烈。

思维拓展

5.本文语言气势旺盛,抑扬顿挫,而又平易自然、简约凝炼。试从句式运用的角度作简要分析。

明确:本文议论中多用反问句、疑问句,使说理委婉而令人深思;多用对称语句,特别是关键处,采用语言凝练、对仗工整的格言式骈句,造成鲜明的对比感和节奏感;适当运用长句,调节语势,有张有弛。疑问句、感叹句与陈述句,骈句与散句,长句与短句,错综有致,读起来抑扬顿挫,一唱三叹,感情饱满,气势充沛。

思维拓展

迁移阅读

忧劳可以兴国,逸豫可以亡身

史 源

“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。”这是宋代大文学家欧阳修《〈伶官传〉序》中的一句名言。元末农民战争期间朱元璋、陈友谅与张士诚三股武装势力的兴衰,是这句名言的最好例证。

至正十六年(1356)三月,朱元璋攻占集庆(今江苏南京),改名为应天。从此,在长江的中下游,自西向东,形成陈友谅、朱元璋、张士诚三股武装势力并立的局势。朱元璋被夹在中间,“论兵强莫如友谅,论财富莫如士诚”,实力最为弱小。但陈友谅与张士诚却因“逸豫”而亡,朱元璋因“忧劳”而兴,结局大不相同。

陈友谅是当时南方起义军中占地最广、实力最强的。至正十九年底,他将徐寿辉所建天完政权的都城从汉阳迁至江州(今江西九江),自称汉王。第二年闰五月,又派人击杀徐寿辉,自称皇帝,改国号为大汉。自此,他志骄意满,认为击溃朱元璋、扫灭群雄、夺取天下易如反掌。在筹划攻打朱元璋的同时,极力追求奢侈腐化的生活。他在后庭聚集了数百个年轻美貌的女子,“皆锦衣玉食,用极奢侈”,供自己玩赏。还造镂金床,建鹿圃,“尝至其所,自跨一角苍鹿,缀瑟珠为璎络,挂于角上,镂金为花鞍,群鹿皆饰以锦绣,遨游江上”。为了满足自己的奢侈欲望和支持战争费用,陈友谅根本不给人民休养生息的机会,不仅驱民为兵,而且向百姓征收沉重的赋税,如江西瑞州上高,“元官兵粮贰万肆千整

迁移阅读

肆千零,伪汉陈友谅加一石为二石”。随着陈友谅的腐化,他的汉政权“上下骄矜,法令纵弛”。军队的纪律也逐渐败坏,部将邓克明兄弟“御众无律,所过荼毒”,人称“邓贼”;饶鼎臣也是“所至毒害”;有的将官力求珍宝,甚至公开带着士兵“发冢行劫”。如此腐败的政权自然不可能得到百姓的支持,一些地主儒士也深感失望,觉得他“势不可久”,纷纷倒向朱元璋一边。加上陈友谅恃众寡谋,指挥失当,终为朱元璋所灭。

张士诚当时的兵力虽不及陈友谅,却拥有最雄厚的财力。他在至正十五年令其弟率兵由通州(今江苏南通)渡江南下,于次年二月攻占江南重镇平江(今江苏苏州)。张士诚遂自高邮迁居平江,改称周王。然后派

迁移阅读

兵四出,占领了富庶的鱼米之乡浙西的大部分地区。从此,张士诚感到心满意足,便“遽自晏安,耽于逸乐”。他大造宫殿王府,修建富丽堂皇的景云楼、齐云楼、香桐馆、芳蕙馆作为金屋藏娇、寻欢作乐之所,日夜以歌舞自娱。部将竞相效尤,“诸公经国为务,自谓化家为国,以底小康。大起第宅,饰园池,蓄声伎,购图画,惟酒色耽乐是从,民间奇石名木必见豪夺”。“凡出兵遣将,当出者或卧不起,邀求官爵,美田宅,即厚赐之,始起任事。至军则载妓女歌舞,日会游谈之上,酣晏博弈。及丧师失地而归,士诚亦不问,或复用为将。”张士诚之弟张士信尤其腐败,他拥有妻妾数百人,个个珠金玉翠,衣饰极为华丽。后花园的彩莲舟,皆用沉香

迁移阅读

檀木制造。一次宴会,要花费上千石米。连行军打仗,也“常妇人乐器自随,目以樗蒲、蹴鞠、酣宴为事”。由于生活上的骄奢淫逸,张士诚集团逐渐丧失进取心,政治上也极腐败。张士诚外表“似有器量而实无远图”,形势不利时投降元朝,形势有利时则割据自王,反正只要保住已有的地盘,永世享乐就行,并没有更高的要求。他怠于政事,委政于他的弟弟,自己整天深居高拱,和一帮文人学士、官僚政客舞文弄墨,吟风颂月,国政于是日非。文武官员和地主富豪除竞相兼并土地,还向百姓征发沉重的赋役。据载,“张氏以来,比之前元,多增粮额,民以穷困,输官不敷”,弄得百姓怨声载道。当时徙居钱塘(今浙江杭州)的诗人杨维桢曾写信给张士诚,批评他“动民力以摇邦本,用吏术以括田租”,“狃于小安而无长虑”,说如不改弦易辙,“不有内变,必有外祸”。但张士诚仍然我行我素,拒不采纳。结果,继陈友谅后,也为朱元璋所灭。

迁移阅读

朱元璋与陈友谅、张士诚不同,他胸怀推翻元朝、夺取天下的远大目标。南渡长江、攻占应天,在朱元璋看来,不过是实现夺取天下计划的第一步,仍须兢兢业业,克勤克慎,决不能有丝毫的懈怠。因此,当元朝的降臣张昶,指使手下人给朱元璋上书,劝他“及时行乐”时,他立即警觉起来,认为此人是想扮演赵高的角色,下令将其处死。在日常生活中,他坚持从小养成的俭朴习惯。“旧衣皆浣濯更进”,参军宋思颜见了,连声称赞:“真可以示法子孙也!”方国珍进献金玉装饰的马鞍辔,他退了回去,说:“吾方有事四方,所需者文武才能,所用者谷粟布帛,其他宝玩非所好也!”江西行省送来缴获的一张陈友谅用的镂金床,他下令砸毁,说:“此与七宝溺器何异!”营建应天大内新宫,主持营建的官员送来规划设计图,

迁移阅读

他见有雕琢奇丽之处即去之,叮嘱中书省臣说:“宫室但取其完固而已,何必过为雕斫?”工程完工后,他命博士熊鼎“编类古人行事可为借鉴者,书于壁间”,又命侍臣书《大学衍义》于两庑壁间,说前代宫室多施壁画,我让写上可供借鉴的古人行事和《大学衍义》,以备朝夕观览,不是比画上壁画更有意义吗?当天,有人说瑞州(今江西高安)出产一种有花纹的石材,经雕琢后可以用在宫中铺地,他严加训斥,说:“敦崇俭朴,犹恐习奢,好尚华靡,岂不过侈!尔不能以节俭之事导予,乃导予以侈丽,夫岂予心哉?”朱元璋不仅自己力行俭朴,而且要求各个衙门的官吏和所有的将官,都要勤俭节约,尽量减少不必要的开支,说:“大抵设官为民,

迁移阅读

非以病民。若使有司增饰馆舍,迎送奔走,所至纷扰,无益于民而反害之,非付任之意。”朱元璋没有追求生活的享受,而是根据朱升“高筑墙、广积粮、缓称王”的计策,集中精力狠抓江南根据地的建设。在政治上,废除元朝苛政,减轻刑罚;在经济上,垦荒屯田,宽减赋役;在军事上,整顿纪律,严格训练。经过几年的努力,以应天为中心的江南根据地得到了发展和巩固,兵力和财力迅速壮大,终于扭转了“地狭粮少”的局面,逐一击灭陈友谅与张士诚,进而南征北战,实现其夺取天下的目标。

“罔游于逸,罔淫于乐。”历史的教训,值得人们认真记取。

迁移阅读

谢谢聆听

2020-2021学年部编版高中语文选择性必修中册

第三单元

1.了解欧阳修以及《新五代史》的相关知识,积累文化常识。

2.把握作者的行文思路,了解史论的一般写法。

3.品味作者的语言艺术,领悟文章的中心思想。

学习目标

战国纷争,群雄逐鹿,秦以边陲之地,纵横征伐,百又余年而一统天下,可谓盛极一时!可是,谁曾想这个盛极一时的王朝却短命而亡,亡得那样迅速,那样悲惨,又那样神秘,这不能不令世人感到震惊。自古以来,多少有识之士在震惊之余,不懈地探索其迅速崛起而又突然灭亡的原因,以期从秦王朝的盛衰兴败中吸取教训。今天,我们将要学习一篇分析探讨秦朝灭亡的经验教训的史论文章——贾谊的《过秦论》。

新课导入

欧阳修(1007—1072),字永叔,号醉翁,又号六一居士。北宋吉水(今江西吉水人),自称庐陵(今永丰县沙溪)人。北宋时期政治家、文学家、史学家和诗人。与(唐朝)韩愈、柳宗元、(宋朝)王安石、苏洵、苏轼、苏辙、曾巩合称“唐宋八大家”。仁宗时,累擢知制诰、翰林学士;英宗时,官至枢密副使、参知政事;神宗朝,迁兵部尚书,以太子少师致仕。卒谥文忠。

了解作者

其于政治和文学方面都主张革新,既是范仲淹庆历新政的支持者,也是北宋诗文革新运动的领导者。创作实绩亦灿烂可观,诗、词、散文均为一时之冠。散文说理畅达,抒情委婉;诗风与散文近似,重气势而能流畅自然;其词深婉清丽,承袭南唐余风。

欧阳修参与纂写《新唐书》《五代史》,代表作品《醉翁亭记》《秋声赋》等。

了解作者

由于本文是借古讽今之作,应从“五代”和“北宋”两个角度把握。

五代,指唐宋之间的五个封建朝廷,即后梁、后唐、后晋、后汉、后周,是我国历史上的动荡时代。在这53年间,先后换过四姓十四君,篡位、弑君现象屡见不鲜,战乱频仍,后唐庄宗就是被杀的一个。庄宗称帝后,迷恋优伶,被伶官所惑,伶官得以重权在握。当叛乱四起时,拥有兵权的伶官史彦琼拒不发兵,庄宗亲征败北,众叛亲离,伶官郭从谦又乘危作乱,乱箭射死庄宗。

100多年后,欧阳修就此事发表感慨,告诫北宋统治阶级要以史为鉴。这是由于北宋王朝建立后,随着土地和财富的高度集中,北宋的统治集团日益腐化。由于北方少数民族的不断进犯,民族矛盾也日益尖锐。面对这种形势,北宋王朝不但不力求振作,反而忍受耻辱,每年都靠纳币输绢以求苟安。

了解作者

本文是为《新五代史·伶官传》所作的序言。《伶官传》是一篇合传,除了写敬新磨善于讽谏外,着重记述了后唐庄宗李存勖宠幸的伶官景进、史彦琼、郭从谦三人祸国乱政的史实,正是由于庄宗的宠幸,这些伶人做了高官,出入宫廷,作威作福,致使朝政日坏。公元926年,李嗣源叛变,自立为帝,从马直(皇帝的近卫军)指挥使郭从谦乘机率所部士兵作乱,结果庄宗被射死。《〈伶官传〉序》通过对后唐庄宗得天下、失天下的典型事例,阐述了国家盛衰主要在于“人事”的道理,目的是讽谏北宋统治者力戒骄奢,防微杜渐,励精图治。

题目解说

1.《新五代史》

《新五代史》是我国的“二十五史”之一,原名《五代史记》,记载五代(907—960),即唐宋之间后梁、后唐、后晋、后汉、后周这五个朝代的历史。后人为了把这部书与北宋初年宰相薛居正奉诏监修的《五代史》区别开来,就称为《新五代史》。

文史知识

2.伶人

伶人一词,最早可以追溯到黄帝时期。史载,黄帝时伶伦造音乐后称乐官为伶官,后来也将以演戏为生的艺人包括进来,将他们统称为伶人。伶人的社会地位卑下,我国自古就有“乐户”制度,也就是说伶人都必须列入专门的户籍,且他们的后代世世代代不得为良。清朝的时候,还有专门的规定禁止伶人参加科举。

文史知识

3.伶人节

农历三月十八日,是老郎庙会日,又称伶人节。老郎,就是唐明皇李隆基,相传是他在宫内的梨园首创戏曲演员科班。所以戏曲演员称自己为梨园子弟,称唐明皇是梨园祖师。别看他皇帝当得稀松平常,却文雅风流,能作曲,会乐器,善表演,做梨园祖师还真是当之无愧。

文史知识

4.伶人干政

庄宗喜欢打猎。一次去中牟县打猎时,庄宗的马践踏了百姓种的田地。中牟的县令非常急切地挡住了庄宗的坐骑,向庄宗进谏,为百姓请求不要践踏庄稼,庄宗很生气,呵斥县令让他走开,想要马上杀了他。乐工敬新磨知道这样做不合适,就率领乐工们跑着去追赶县令,把他捉拿到庄宗的马前,责备他说:“你当县令,难道不知道我们皇上喜欢打猎吗?为什么还要让老百姓种庄稼来交纳赋税呢?为什么不使你的百姓饿着肚子交出这块土地,来供我们的皇帝纵情打猎呢?你犯的罪该判死刑!”于是上前请庄宗赶快行刑,众乐工也随之共同附和。庄宗大笑,县令因此得以免罪而离去。

文史知识

1.解释下列句中加颜色字的意思

(1)吾遗恨也:_____

(2)苍皇东出:_______________

(3)尔其无忘乃父之志:_____

(4)何其衰也:_____

(5)抑本其成败之迹而皆自于人欤:_____

遗憾

多么

急急忙忙的样子

你的

推究

知识梳理

2.解释下列多义词的意思

(1)原

原庄宗之所以得天下:___________

原,水泉本也:_______________________

必达于礼乐之原:_________________

(2)遗

此三者,吾遗恨也:___________

得遗金一饼:___________

地有遗利,民有余力:___________

动词,推究

名词,水源,水流的源头

名词,根本,基础

动词,遗留

动词,丢失

动词,残存

知识梳理

(4)抑

抑本其成败之迹而皆自于人欤:___________

高者抑之,下者举之:_______________________________

行期定否,中旬抑下旬:___________________________________

(3)其

尔其无忘乃父之志:_____________________

王之好乐甚,则齐国其庶几乎:_______________________

其孰能讥之乎:___________________

攻之不克,围之不继,吾其还也:_____

何其衰也:_______________

祈使语气,一定,应当

推测语气,大概,差不多

反诘语气,同“岂”

程度副词,多么

动词,按,向下压,跟“扬”相对

连词,或者

还是

连词,表选择,相当于“还是”“或者”

知识梳理

(5)夫

夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺:____________________

予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖:______________________

遂率子孙荷担者三夫:_____________________

句首发语词,引发议论

指示代词,相当于“那”

名词,成年男子的通称

知识梳理

3.说出下列古今异义词的古义和今义

(1)则遣从事以一少牢告庙

古义:____________________

今义:_______________________________________

(2)与其所以失之者

古义:________________________

今义:________________________________________________________

_____________________________

官名,文中泛指属官。

做,投身到(事业中去);(按某种办法)处理。

比较两件事情而决定取舍的时候,“与其”用在放弃的一面(后

文中是“以及他”的意思。

面常用“毋宁、不如”等呼应)。

知识梳理

(3)至于誓天断发

古义:__________________

今义:____________________________________________

(4)虽曰天命,岂非人事哉

古义:______________________________

今义:______________________________________________________

相当于“以至于”。

动词,表示达到某种程度;介词,表示另提一事。

事理人情;关于工作人员的录用、培养、调配、奖惩等工作。

人的原因,主要指政治上的得失。

知识梳理

4.说出下列句中加颜色字的活用类型,并解释其义

(1)负而前驱:_____________________

(2)一夫夜呼,乱者四应:___________________

(3)苍皇东出,未及见贼而士卒离散:_____________________

(4)忧劳可以兴国,逸豫可以亡身:________________________________

_________

(5)夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺:________________________

(6)函梁君臣之首:_______________________

方位名词作状语,向前

名词作状语,在夜里

方位名词作状语,向东

均为使动用法,兴,使……兴;亡,

使……亡

形容词用作名词,微小的事

名词用作动词,用木匣装

知识梳理

5.说出下列文言句式的类型

(1)请其矢,盛以锦囊:__________________________________________

_________________________________________

(2)方其系燕父子以组:_______________________________________

(3)夫祸患常积于忽微:_________________________________________

(4)庄宗受而藏之于庙:_______________________________________

(5)而告以成功:______________________

(6)还矢先王:______________________

介词结构后置句,“以锦囊”作“盛”的状语;

省略句,省略宾语“之”,即“以锦囊盛之”

介词结构后置句,“以组”作“系”的状语

介词结构后置句,“于忽微”作“积”的状语

介词结构后置句,“于庙”作“藏”的状语

省略句,省略宾语“之”

省略句,省略介词“于”

知识梳理

(7)则遣从事以一少牢告庙:______________________

(8)梁,吾仇也:_______

(9)此三者,吾遗恨也:_______

(10)忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也:_______

省略句,省略介词“于”

判断句

判断句

判断句

知识梳理

6.翻译下列句子

(1)原庄宗之所以得天下。

译文:________________________________________________________

__________

(2)方其系燕父子以组,函梁君臣之首。

译文:________________________________________________________

________________________________________________________________________________

推究庄宗得到天下的原因。(要点:原,推究;所以,“……的原因”。)

当庄宗用绳子捆绑着燕王父子,用木匣装着梁国君臣的首级。(要点:方,在,当;函,名词用作动词,用木匣子装;以组,介宾短语提到“系”前。)

知识梳理

(3)忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。

译文:________________________________________________________

____________________

忧虑辛劳可以使国家兴盛,安闲享乐可以使自身灭亡。(要点:兴,亡,使动用法。)

知识梳理

1.结构图示。

《伶官传》序

论点:盛衰成败由于人事

盛(得天下)——接受三矢,继父遗志 忧劳可以兴国

衰(失天下)——身死国灭,为天下笑 逸豫可以亡身

历史教训:祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺

整体感知

1.本文是如何围绕“盛”“衰”二字展开论述的?

明确:本文的中心论点是盛衰之理在于人事。“盛”“衰”二字贯穿始终,全文从“盛”“衰”两个方面,围绕着“人事”进行深入的对比论述。从提出论点到列举论据,从论证过程到推出结论,不论是所用的事例或史实,还是作者的感慨或议论,都是围绕着这两个字展开对比的。通过正反两方面的鲜明对比,既突出了中心论点,使说理深刻透彻,也使文章一气贯通,前后呼应,脉络清晰,结构严谨。

思维拓展

2.“夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉!”的深刻含意是什么?

明确:这是一个具有普遍意义的结论,强调能使人逸豫亡身的不仅限于溺爱伶人,如果小看“忽微”,沉溺于声色犬马的逸乐之中,忘记忧劳可以兴国的至理,同样会导致身死国灭的下场。

思维拓展

3.文章的文与题有怎样的内在联系?

明确:作者为《伶官传》作序,却很少直接写到伶官们的事,表面看来文不对题,实际上两者有内在联系。因为伶官的事迹在传内已作了详细叙述,不必重复。庄宗的衰败正是由伶官引起的,作者以历史为鉴,就伶官乱政误国之事评述国家兴亡盛衰之理,以史论事,内容联系很紧密,重点落在庄宗盛衰的史实和评论上。文章最后也提到“数十伶人困之”的事实,使伶人的作乱和后唐的衰亡直接联系起来,这样就扣住了题意,突出了中心。

思维拓展

3.文章的文与题有怎样的内在联系?

明确:作者为《伶官传》作序,却很少直接写到伶官们的事,表面看来文不对题,实际上两者有内在联系。因为伶官的事迹在传内已作了详细叙述,不必重复。庄宗的衰败正是由伶官引起的,作者以历史为鉴,就伶官乱政误国之事评述国家兴亡盛衰之理,以史论事,内容联系很紧密,重点落在庄宗盛衰的史实和评论上。文章最后也提到“数十伶人困之”的事实,使伶人的作乱和后唐的衰亡直接联系起来,这样就扣住了题意,突出了中心。

思维拓展

4.本文的中心论点句是:“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!”是否可以改成“盛衰之理,虽曰天命,亦乃人事也!”?

明确:不可以。因为原句是个反问句,采用反问句提出中心论点,强调了“人事”的作用,而且引人深思,发人深省,比陈述句语气、力度更为强烈。

思维拓展

5.本文语言气势旺盛,抑扬顿挫,而又平易自然、简约凝炼。试从句式运用的角度作简要分析。

明确:本文议论中多用反问句、疑问句,使说理委婉而令人深思;多用对称语句,特别是关键处,采用语言凝练、对仗工整的格言式骈句,造成鲜明的对比感和节奏感;适当运用长句,调节语势,有张有弛。疑问句、感叹句与陈述句,骈句与散句,长句与短句,错综有致,读起来抑扬顿挫,一唱三叹,感情饱满,气势充沛。

思维拓展

迁移阅读

忧劳可以兴国,逸豫可以亡身

史 源

“忧劳可以兴国,逸豫可以亡身。”这是宋代大文学家欧阳修《〈伶官传〉序》中的一句名言。元末农民战争期间朱元璋、陈友谅与张士诚三股武装势力的兴衰,是这句名言的最好例证。

至正十六年(1356)三月,朱元璋攻占集庆(今江苏南京),改名为应天。从此,在长江的中下游,自西向东,形成陈友谅、朱元璋、张士诚三股武装势力并立的局势。朱元璋被夹在中间,“论兵强莫如友谅,论财富莫如士诚”,实力最为弱小。但陈友谅与张士诚却因“逸豫”而亡,朱元璋因“忧劳”而兴,结局大不相同。

陈友谅是当时南方起义军中占地最广、实力最强的。至正十九年底,他将徐寿辉所建天完政权的都城从汉阳迁至江州(今江西九江),自称汉王。第二年闰五月,又派人击杀徐寿辉,自称皇帝,改国号为大汉。自此,他志骄意满,认为击溃朱元璋、扫灭群雄、夺取天下易如反掌。在筹划攻打朱元璋的同时,极力追求奢侈腐化的生活。他在后庭聚集了数百个年轻美貌的女子,“皆锦衣玉食,用极奢侈”,供自己玩赏。还造镂金床,建鹿圃,“尝至其所,自跨一角苍鹿,缀瑟珠为璎络,挂于角上,镂金为花鞍,群鹿皆饰以锦绣,遨游江上”。为了满足自己的奢侈欲望和支持战争费用,陈友谅根本不给人民休养生息的机会,不仅驱民为兵,而且向百姓征收沉重的赋税,如江西瑞州上高,“元官兵粮贰万肆千整

迁移阅读

肆千零,伪汉陈友谅加一石为二石”。随着陈友谅的腐化,他的汉政权“上下骄矜,法令纵弛”。军队的纪律也逐渐败坏,部将邓克明兄弟“御众无律,所过荼毒”,人称“邓贼”;饶鼎臣也是“所至毒害”;有的将官力求珍宝,甚至公开带着士兵“发冢行劫”。如此腐败的政权自然不可能得到百姓的支持,一些地主儒士也深感失望,觉得他“势不可久”,纷纷倒向朱元璋一边。加上陈友谅恃众寡谋,指挥失当,终为朱元璋所灭。

张士诚当时的兵力虽不及陈友谅,却拥有最雄厚的财力。他在至正十五年令其弟率兵由通州(今江苏南通)渡江南下,于次年二月攻占江南重镇平江(今江苏苏州)。张士诚遂自高邮迁居平江,改称周王。然后派

迁移阅读

兵四出,占领了富庶的鱼米之乡浙西的大部分地区。从此,张士诚感到心满意足,便“遽自晏安,耽于逸乐”。他大造宫殿王府,修建富丽堂皇的景云楼、齐云楼、香桐馆、芳蕙馆作为金屋藏娇、寻欢作乐之所,日夜以歌舞自娱。部将竞相效尤,“诸公经国为务,自谓化家为国,以底小康。大起第宅,饰园池,蓄声伎,购图画,惟酒色耽乐是从,民间奇石名木必见豪夺”。“凡出兵遣将,当出者或卧不起,邀求官爵,美田宅,即厚赐之,始起任事。至军则载妓女歌舞,日会游谈之上,酣晏博弈。及丧师失地而归,士诚亦不问,或复用为将。”张士诚之弟张士信尤其腐败,他拥有妻妾数百人,个个珠金玉翠,衣饰极为华丽。后花园的彩莲舟,皆用沉香

迁移阅读

檀木制造。一次宴会,要花费上千石米。连行军打仗,也“常妇人乐器自随,目以樗蒲、蹴鞠、酣宴为事”。由于生活上的骄奢淫逸,张士诚集团逐渐丧失进取心,政治上也极腐败。张士诚外表“似有器量而实无远图”,形势不利时投降元朝,形势有利时则割据自王,反正只要保住已有的地盘,永世享乐就行,并没有更高的要求。他怠于政事,委政于他的弟弟,自己整天深居高拱,和一帮文人学士、官僚政客舞文弄墨,吟风颂月,国政于是日非。文武官员和地主富豪除竞相兼并土地,还向百姓征发沉重的赋役。据载,“张氏以来,比之前元,多增粮额,民以穷困,输官不敷”,弄得百姓怨声载道。当时徙居钱塘(今浙江杭州)的诗人杨维桢曾写信给张士诚,批评他“动民力以摇邦本,用吏术以括田租”,“狃于小安而无长虑”,说如不改弦易辙,“不有内变,必有外祸”。但张士诚仍然我行我素,拒不采纳。结果,继陈友谅后,也为朱元璋所灭。

迁移阅读

朱元璋与陈友谅、张士诚不同,他胸怀推翻元朝、夺取天下的远大目标。南渡长江、攻占应天,在朱元璋看来,不过是实现夺取天下计划的第一步,仍须兢兢业业,克勤克慎,决不能有丝毫的懈怠。因此,当元朝的降臣张昶,指使手下人给朱元璋上书,劝他“及时行乐”时,他立即警觉起来,认为此人是想扮演赵高的角色,下令将其处死。在日常生活中,他坚持从小养成的俭朴习惯。“旧衣皆浣濯更进”,参军宋思颜见了,连声称赞:“真可以示法子孙也!”方国珍进献金玉装饰的马鞍辔,他退了回去,说:“吾方有事四方,所需者文武才能,所用者谷粟布帛,其他宝玩非所好也!”江西行省送来缴获的一张陈友谅用的镂金床,他下令砸毁,说:“此与七宝溺器何异!”营建应天大内新宫,主持营建的官员送来规划设计图,

迁移阅读

他见有雕琢奇丽之处即去之,叮嘱中书省臣说:“宫室但取其完固而已,何必过为雕斫?”工程完工后,他命博士熊鼎“编类古人行事可为借鉴者,书于壁间”,又命侍臣书《大学衍义》于两庑壁间,说前代宫室多施壁画,我让写上可供借鉴的古人行事和《大学衍义》,以备朝夕观览,不是比画上壁画更有意义吗?当天,有人说瑞州(今江西高安)出产一种有花纹的石材,经雕琢后可以用在宫中铺地,他严加训斥,说:“敦崇俭朴,犹恐习奢,好尚华靡,岂不过侈!尔不能以节俭之事导予,乃导予以侈丽,夫岂予心哉?”朱元璋不仅自己力行俭朴,而且要求各个衙门的官吏和所有的将官,都要勤俭节约,尽量减少不必要的开支,说:“大抵设官为民,

迁移阅读

非以病民。若使有司增饰馆舍,迎送奔走,所至纷扰,无益于民而反害之,非付任之意。”朱元璋没有追求生活的享受,而是根据朱升“高筑墙、广积粮、缓称王”的计策,集中精力狠抓江南根据地的建设。在政治上,废除元朝苛政,减轻刑罚;在经济上,垦荒屯田,宽减赋役;在军事上,整顿纪律,严格训练。经过几年的努力,以应天为中心的江南根据地得到了发展和巩固,兵力和财力迅速壮大,终于扭转了“地狭粮少”的局面,逐一击灭陈友谅与张士诚,进而南征北战,实现其夺取天下的目标。

“罔游于逸,罔淫于乐。”历史的教训,值得人们认真记取。

迁移阅读

谢谢聆听