浙江省2020-2021年中考科学试题分类——专题1 科学实验探究(含解析)

文档属性

| 名称 | 浙江省2020-2021年中考科学试题分类——专题1 科学实验探究(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 627.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2021-06-24 16:01:30 | ||

图片预览

文档简介

2020-2021年浙江省中考科学试题分类——专题1科学实验探究

一、选择题

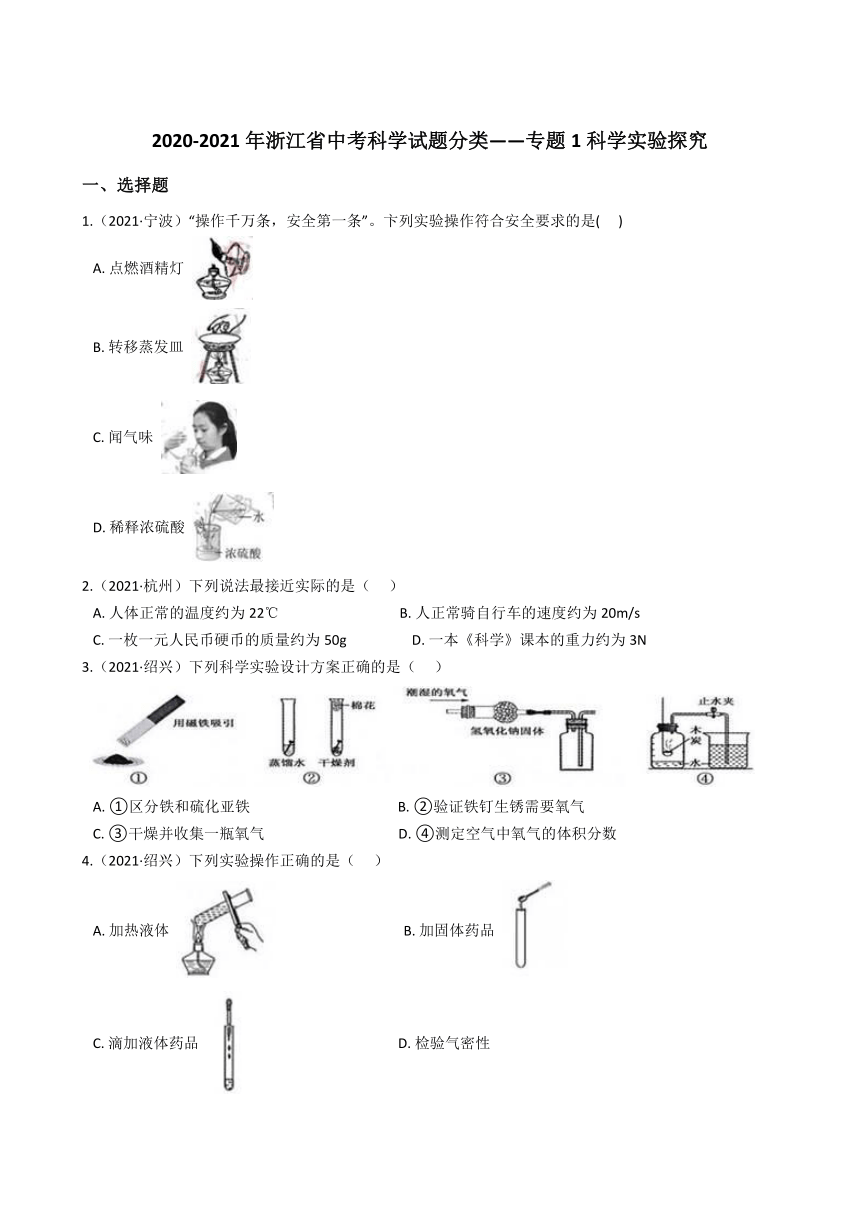

1.(2021·宁波)“操作千万条,安全第一条”。卞列实验操作符合安全要求的是(??? )

A.?点燃酒精灯

B.?转移蒸发皿

C.?闻气味

D.?稀释浓硫酸

2.(2021·杭州)下列说法最接近实际的是( ???)

A.?人体正常的温度约为22℃???????????????????????????????????B.?人正常骑自行车的速度约为20m/s

C.?一枚一元人民币硬币的质量约为50g???????????????????D.?一本《科学》课本的重力约为3N

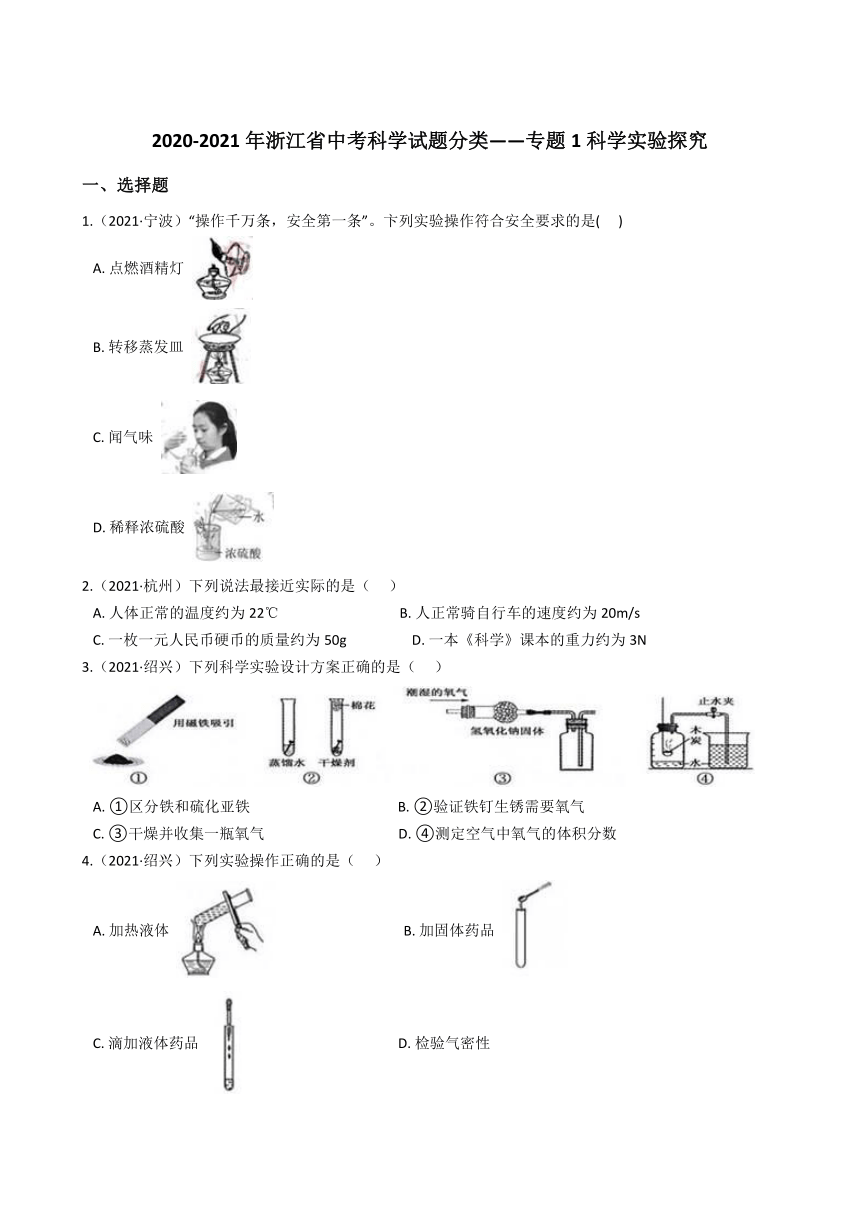

3.(2021·绍兴)下列科学实验设计方案正确的是(??? )

A.?①区分铁和硫化亚铁???????????????????????????????????????????B.?②验证铁钉生锈需要氧气

C.?③干燥并收集一瓶氧气???????????????????????????????????????D.?④测定空气中氧气的体积分数

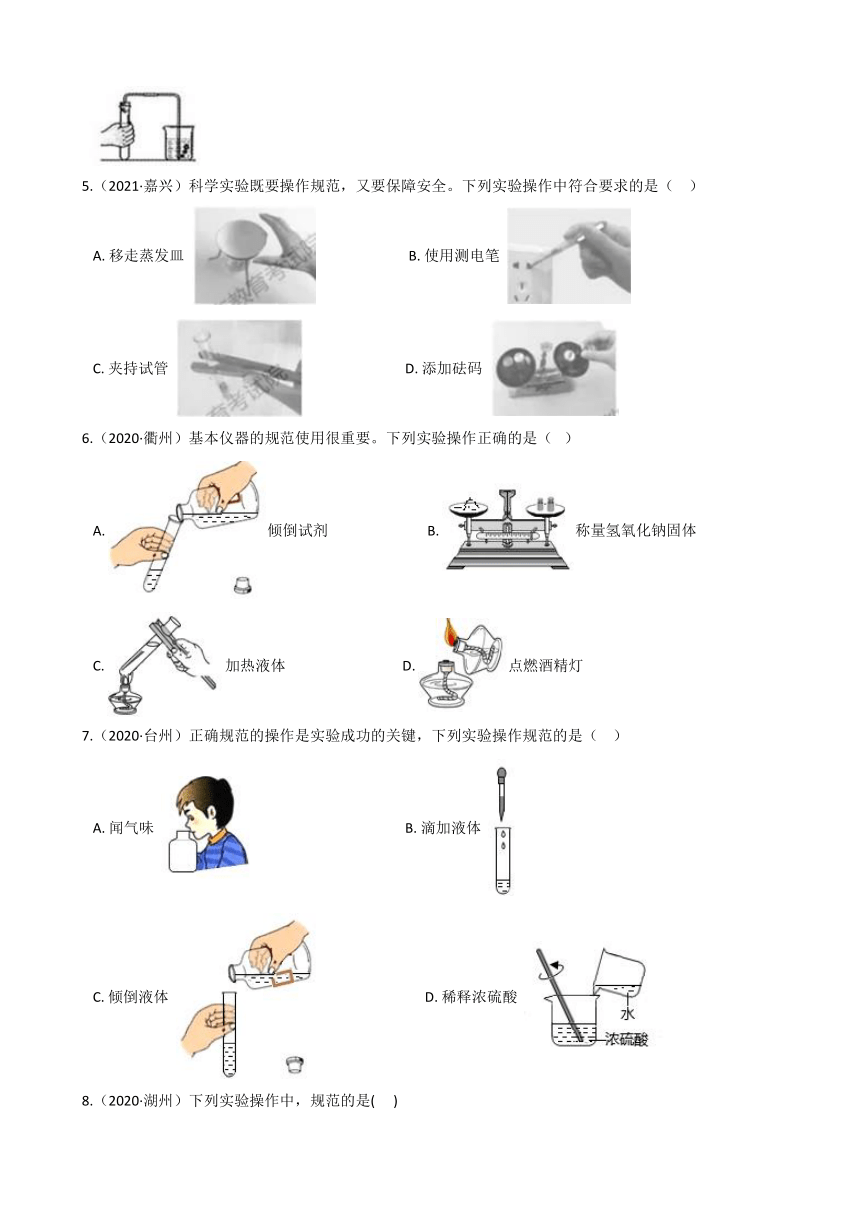

4.(2021·绍兴)下列实验操作正确的是(??? )

A.?加热液体 ?????????????????????????????????????B.?加固体药品

C.?滴加液体药品 ????????????????????????????????????????D.?检验气密性

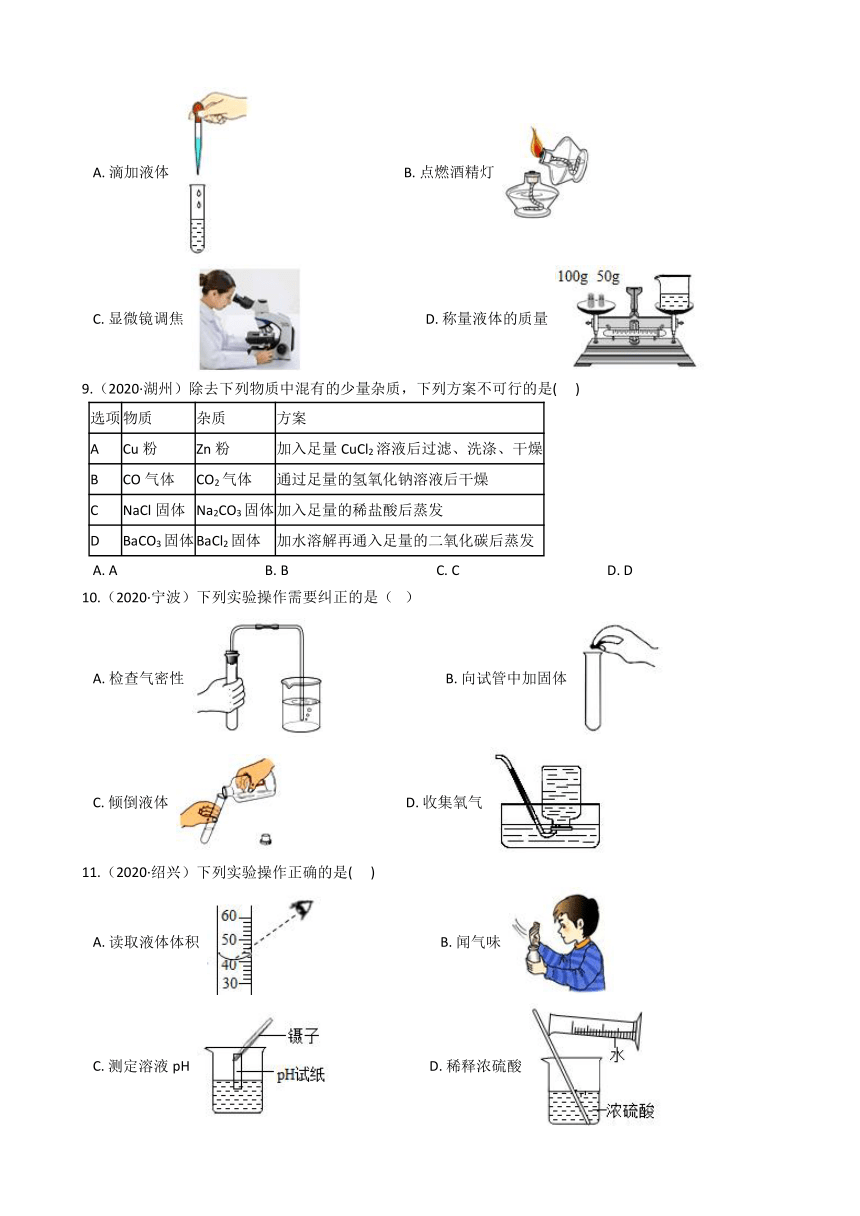

5.(2021·嘉兴)科学实验既要操作规范,又要保障安全。下列实验操作中符合要求的是( ??)

A.?移走蒸发皿 ???????????????????????????B.?使用测电笔

C.?夹持试管 ??????????????????????????????D.?添加砝码

6.(2020·衢州)基本仪器的规范使用很重要。下列实验操作正确的是( ?)

A.?倾倒试剂?????????????????????????????B.?称量氢氧化钠固体

C.?加热液体??????????????????????????????????D.?点燃酒精灯

7.(2020·台州)正确规范的操作是实验成功的关键,下列实验操作规范的是( ??)

A.?闻气味 ????????????????????????????????????????B.?滴加液体

C.?倾倒液体 ???????????????????????????D.?稀释浓硫酸

8.(2020·湖州)下列实验操作中,规范的是(??? )

A.?滴加液体 ????????????????????????????????????????????B.?点燃酒精灯

C.?显微镜调焦 ????????????????????????????????????D.?称量液体的质量

9.(2020·湖州)除去下列物质中混有的少量杂质,下列方案不可行的是(??? )

选项

物质

杂质

方案

A

Cu粉

Zn粉

加入足量CuCl2溶液后过滤、洗涤、干燥

B

CO气体

CO2气体

通过足量的氢氧化钠溶液后干燥

C

NaCl固体

Na2CO3固体

加入足量的稀盐酸后蒸发

D

BaCO3固体

BaCl2固体

加水溶解再通入足量的二氧化碳后蒸发

A.?A???????????????????????????????????????????B.?B???????????????????????????????????????????C.?C???????????????????????????????????????????D.?D

10.(2020·宁波)下列实验操作需要纠正的是( ?)

A.?检查气密性 ??????????????????????????????????B.?向试管中加固体

C.?倾倒液体 ??????????????????????????????????D.?收集氧气

11.(2020·绍兴)下列实验操作正确的是(??? )

A.?读取液体体积 ???????????????????????????????????B.?闻气味

C.?测定溶液pH ?????????????????????????????D.?稀释浓硫酸

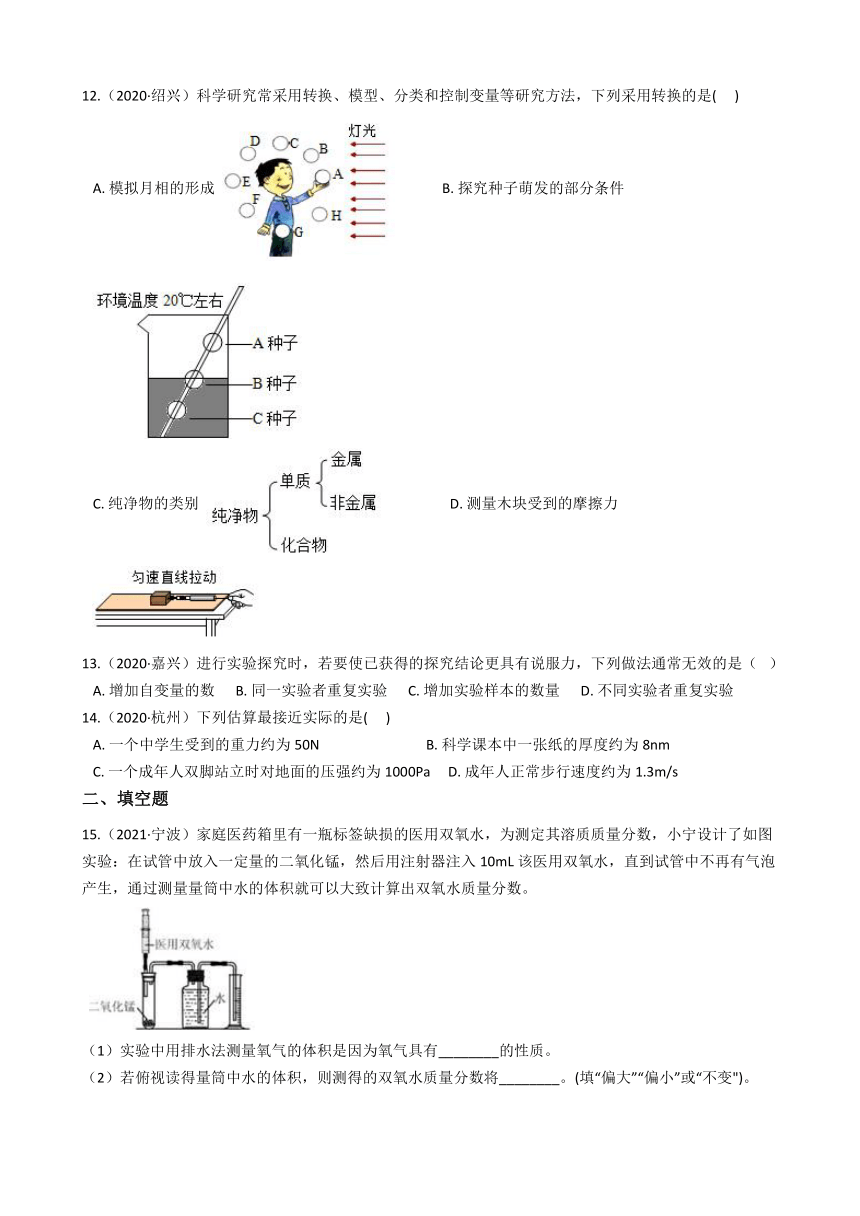

12.(2020·绍兴)科学研究常采用转换、模型、分类和控制变量等研究方法,下列采用转换的是(??? )

A.?模拟月相的形成 ??????????????B.?探究种子萌发的部分条件

C.?纯净物的类别 ???????????????????D.?测量木块受到的摩擦力

13.(2020·嘉兴)进行实验探究时,若要使已获得的探究结论更具有说服力,下列做法通常无效的是( ?)

A.?增加自变量的数??????B.?同一实验者重复实验??????C.?增加实验样本的数量??????D.?不同实验者重复实验

14.(2020·杭州)下列估算最接近实际的是(??? )

A.?一个中学生受到的重力约为50N???????????????????????????????B.?科学课本中一张纸的厚度约为8nm

C.?一个成年人双脚站立时对地面的压强约为1000Pa?????D.?成年人正常步行速度约为1.3m/s

二、填空题

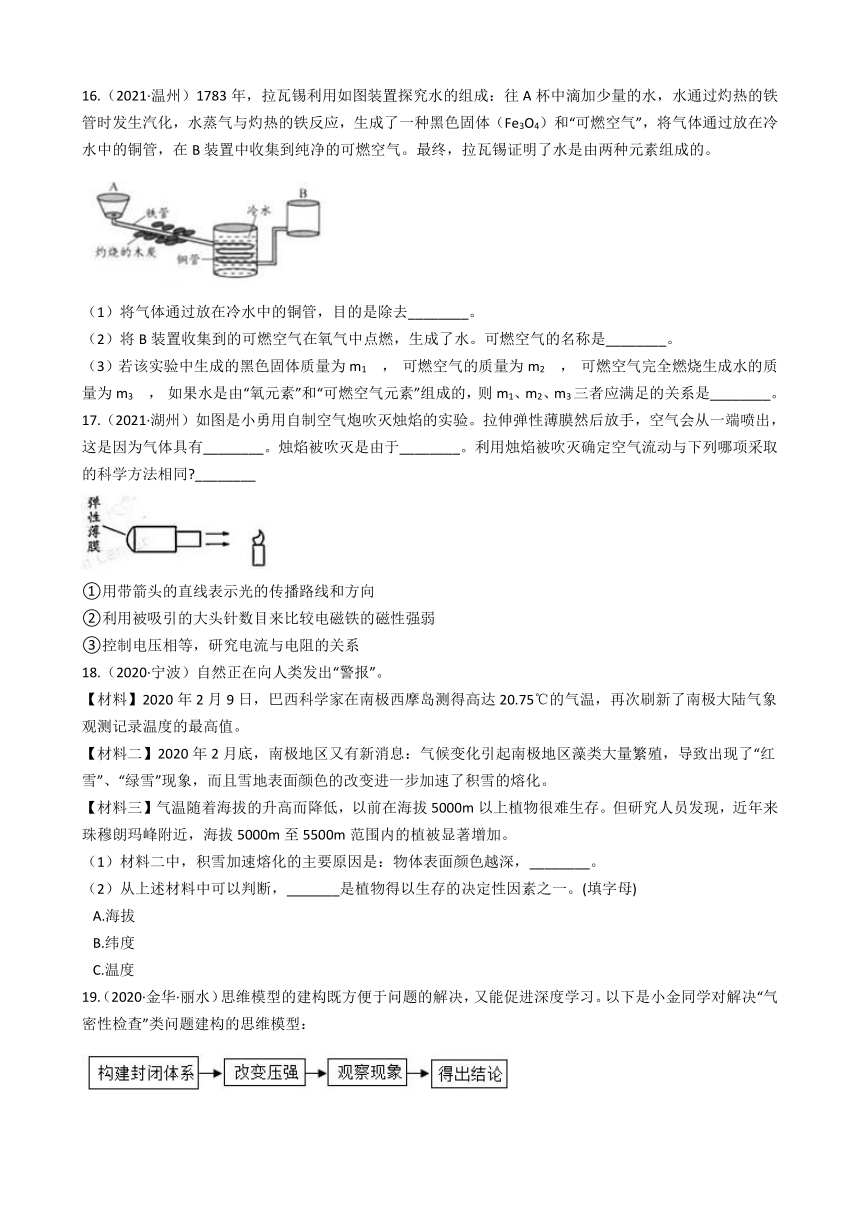

15.(2021·宁波)家庭医药箱里有一瓶标签缺损的医用双氧水,为测定其溶质质量分数,小宁设计了如图实验:在试管中放入一定量的二氧化锰,然后用注射器注入10mL该医用双氧水,直到试管中不再有气泡产生,通过测量量筒中水的体积就可以大致计算出双氧水质量分数。

(1)实验中用排水法测量氧气的体积是因为氧气具有________的性质。

(2)若俯视读得量筒中水的体积,则测得的双氧水质量分数将________。(填“偏大”“偏小”或“不变")。

16.(2021·温州)1783年,拉瓦锡利用如图装置探究水的组成:往A杯中滴加少量的水,水通过灼热的铁管时发生汽化,水蒸气与灼热的铁反应,生成了一种黑色固体(Fe3O4)和“可燃空气”,将气体通过放在冷水中的铜管,在B装置中收集到纯净的可燃空气。最终,拉瓦锡证明了水是由两种元素组成的。

(1)将气体通过放在冷水中的铜管,目的是除去________。

(2)将B装置收集到的可燃空气在氧气中点燃,生成了水。可燃空气的名称是________。

(3)若该实验中生成的黑色固体质量为m1 , 可燃空气的质量为m2 , 可燃空气完全燃烧生成水的质量为m3 , 如果水是由“氧元素”和“可燃空气元素”组成的,则m1、m2、m3三者应满足的关系是________。

17.(2021·湖州)如图是小勇用自制空气炮吹灭烛焰的实验。拉伸弹性薄膜然后放手,空气会从一端喷出,这是因为气体具有________。烛焰被吹灭是由于________。利用烛焰被吹灭确定空气流动与下列哪项采取的科学方法相同?________

①用带箭头的直线表示光的传播路线和方向

②利用被吸引的大头针数目来比较电磁铁的磁性强弱

③控制电压相等,研究电流与电阻的关系

18.(2020·宁波)自然正在向人类发出“警报”。

【材料】2020年2月9日,巴西科学家在南极西摩岛测得高达20.75℃的气温,再次刷新了南极大陆气象观测记录温度的最高值。

【材料二】2020年2月底,南极地区又有新消息:气候变化引起南极地区藻类大量繁殖,导致出现了“红雪”、“绿雪”现象,而且雪地表面颜色的改变进一步加速了积雪的熔化。

【材料三】气温随着海拔的升高而降低,以前在海拔5000m以上植物很难生存。但研究人员发现,近年来珠穆朗玛峰附近,海拔5000m至5500m范围内的植被显著增加。

(1)材料二中,积雪加速熔化的主要原因是:物体表面颜色越深,________。

(2)从上述材料中可以判断,_______是植物得以生存的决定性因素之一。(填字母)

A.海拔

B.纬度

C.温度

19.(2020·金华·丽水)思维模型的建构既方便于问题的解决,又能促进深度学习。以下是小金同学对解决“气密性检查”类问题建构的思维模型:

结合小金建构的思维模型,完成如图装置气密性检查相关操作的问题:

(1)操作一:往锥形瓶中加水至如图所示位置,从建模的角度分析,该操作归属于上述思维模型中的________;

(2)操作二:往锥形瓶中加水后,接下来应该是从________(填“A”或“B”)管向瓶内吹气。

20.(2020·嘉兴)装置的选择与检查是实验成功的前提,如图是实验室常用的气体发生装置。

(1)检查装置气密性。关闭止水夹,往长颈漏斗中加入一定量水,若观察到________现象,说明装置气密性良好。

(2)以下是几种常见气体的制取原理,其中能用该装置制取的有________(选填字母)。

A.氢气:Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑

B.氧气:2KMnO4 △__ K2MnO4+MnO2+ O2↑

C.二氧化碳:CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑

三、实验探究题

21.(2021·宁波)有一瓶气体,可能由O2、CO、CO2中的一种或几种组成。为确定其组成,在老师的指导下,实验小组对该瓶气体进行了如下探究:

[查阅资料]脱氧剂(还原铁粉)能够吸收氧气和水蒸气。

[实验设计]用下图所示的装置进行实验(已略去夹持装置)。

[实验步骤]①检查装置气密性;②通入一定量氮气;③通入该气体,点燃酒精灯。

[实验现象]步骤③实验过程中,A装置无现象,B和F装置出现白色沉淀,E装置中出现光亮的红色物质。

(1)[实验结论]该气体由________组成。

(2)[实验反思]C装置的作用是________。

(3)步骤②通入一定量氮气的目的是________。

(4)E装置中氧化铜粉末发生反应的化学方程式为________。

22.(2021·宁波)清明前后,有市民因食用“红心”甘蔗而发生中毒事件。甘蔗出现“红心”现象,是因甘蔗富含糖分和水分,易被节菱孢霉菌、镰刀菌、假丝酵母、枝孢霉、刺黑乌霉等霉菌侵蚀。为确定引起食用“红心”甘蔗中毒的霉菌种类,某微生物研究所进行如下实验:

[实验准备]

①取正常甘蔗,榨汁后灭菌,均分6组,每组500mL。

②将从“红心”甘蔗中分离得到的上述5种霉菌,分别接种于其中的5组甘蔗汁中。

③将_上述5组霉菌培养液和1组未接种的甘蔗汁在相同且适宜的条件下培养15天,备用。

④选同种健康、断乳小鼠750只备用。

[实验步骤]

①喂养实验:将备用的5组霉菌培养液和1组未接种的甘蔗汁各喂养20组小鼠(每组3只),每次给每只小鼠喂养0.5mL,未出现中毒症状的隔2小时加喂1次,最多4次。

②统计小鼠中毒组数:若每组3只小鼠中有2只或3只小鼠出现中毒症状,再用备用小鼠重复实验,结果仍有2只或3只小鼠出现中毒症状,确定为中毒组。

③症状对比:将小鼠中毒症状与人食用“红心”甘蔗的中毒症状对比。

[实验数据]

毒性试验结果统计表

接种霉菌种类

节菱孢霉菌

镰刀菌

假丝酵母

枝孢霉

刺黑乌霉

无

小鼠中毒组数

12

0

3

0

0

0

与人中毒症状对比

相同

-

不同

-

-

-

[实验分析及结论]

(1)步骤①用未接种的灭菌甘蔗汁以同样的方法进行实验,目的是________。

(2)根据实验结果可以判断:食用“红心”甘蔗导致人中毒的霉菌是________。

(3)[知识拓展]进一步研究发现:甘蔗被该霉菌污染后,产生了一种毒素(3-硝基丙酸)。该毒素与黄曲霉素一样,高温下不易分解。由此联系生活实际,下列做法正确的是__________。

A.“红心”甘蔗榨汁后饮用

B.不食用发霉变质的面包

C.被黄曲霉素污染的花生加热后食用

23.(2021·杭州)小金同学为验证植物光合作用需要光和叶绿体,设计了如下实验。

材料用具:银边天竺葵(叶边缘呈白色,无叶绿体)、黑纸片、

打孔器、白纸板、吸管、适宜浓度的酒精、碘液、回形针。

实验步骤:

①将天竺葵放置黑暗环境中24小时。

②把黑纸片用回形针夹在天竺葵植株的某一叶片上半部,然后把植株放在阳光下照射4小时。

③剪下此叶片,用打孔器分别在A(黑纸片遮光的绿色部位)、B(未遮光的绿色部位)和C(未遮光的白色部

???? 位)各取一个叶圆片(如图所示)。

④把取下的叶圆片放入装有酒精溶液的试管中水浴加热脱色后在清水中漂洗。

⑤将3个叶圆片放在白纸板上,用吸管吸取碘液分别滴在3个叶圆片上,观察实验结果。

请回答下列问题:

(1)实验步骤④中将叶圆片放入酒精溶液中进行脱色处理的目的是________。

(2)小金同学是根据________作为观察指标来判断个叶圆片在实验过程中是否发生了光合作用。

(3)A和B进行对照的目的是,验证________。

(4)若实验结果叶圆片B变蓝,C不变蓝。则可得出的结论是________。

24.(2021·金华)食用菠萝前用食盐水浸泡是一种习惯做法,其目的是为了抑制菠萝蛋白酶的活性。某研究小组对于食盐水是否真能抑制菠萝蛋白酶活性这一问题,设计实验进行探究:

①取五只相同的试管,编号1~5,各加入5mL含菠萝蛋白酶的鲜榨菠萝汁;

②往编号1的试管中,添加5mL蒸馏水,其他试管中按下表要求分别添加5mL不同质量分数的氯化钠溶液,放在相同温度的水中恒温水浴;

③20min后测定各试管中菠萝蛋白酶活性,并计算其相对活性。数据如下:

编号

1

2

3

4

5

质量分数(%)

—

0.0005

0.005

0.05

0.5

酶的相对活性(%)

100

104.5

102.1

102.4

103.7

(注:酶的相对活性越大,酶的活性越强。)

根据以上实验,回答下列问题:

(1)设计第1组实验的目的是为了________;

(2)在实验过程中,设计水浴的温度不能过高或过低,原因是过高或过低的温度会影响________,对实验结果产生干扰;

(3)通过上述实验可得出的结论:在该实验所用的浓度范围内,氯化钠溶液对菠萝蛋白酶的活性具有________作用。

25.(2021·温州)小明查阅资料得知:除二氧化锰外,许多水果对过氧化氢分解也有催化作用。为了探究苹果质量对过氧化氢分解速度的影响,用如图甲所示装置(固定装置未画出)进行以下实验。

①检查装置气密性。

②称取1克苹果,切成小块放入烧瓶中,量取10毫升溶质质量分数为5%的过氧化氢溶液倒入烧瓶中,迅速塞紧塞子,当液滴移至A点时开始计时。

③当观察到液滴恰好至B点时(AB间破璃管容积为6毫升),记录所需时间。

④依次用不同质量的苹果重复步骤②和③,记录并处理数据,结果如图乙。

(1)小明把烧瓶放在盛有水的水槽中进行实验,目的是为了保持温度不变。温度升高会导致液滴移动变快、原因是________。(例举一个)

(2)本实验可得出的结论是________。

(3)若用20毫升5%的过氧化氢溶液与6克苹果重复上述实验,预测实验中步骤③记录的时间是________秒。

26.(2021·温州)科学兴趣小组探究植物进行呼吸作用时,发现温度会影响菠菜呼吸作用的强度。于是他们对“菠菜在哪一温度下呼吸作用最强”进行实验探究。

(1)选择下列器材,写出本实验的步骤。

器材:如图所示的恒温箱(温度可调节)、装置甲(塑料袋有透明和不透明两种),电子天平,若干新鲜菠菜。

(2)植物呼吸作用会消耗有机物。因此小明认为上述实验中,也可以通过比较实验前后菠菜质量减小的快慢来判断呼吸作用的强弱。你是否赞同他的观点并说明理由:________

27.(2021·绍兴)在老师的指导下,小敏对植物产生氧气的条件和场所进行了研究。

实验一:取两个相同的密闭玻璃罩,甲中放入点燃的蜡烛, 乙中放入与甲相同的点燃蜡烛和植物,并置于充足的光照下(如图甲乙)。

观察并记录现象,得出结论:植物可以产生氧气。

实验二:在图甲、乙实验基础上,进一步实验得出:植物在光照条件下才能产生氧气。

实验三:用水绵进行了如下实验:

①把载有水绵和好氧细菌的临时装片放在没有空气的黑暗环境里,然后用极细的光束照射水绵一侧,通过光学显微镜观察发现,好氧细菌向叶绿体被光束照射到的部位集中(如图丙);

②将上述临时装片完全暴露在光下,好氧细菌则分布在叶绿体所有受光部位的周围(如图丁)。

根据实验回答:

(1)小敏根据________现象得出实验一的结论。

(2)要得出实验二的结论,请设计“进一步实验”的必要步骤是: ________。

(3)实验三中使用好氧细菌的目的是________?,可以得出的结论是: ________?。

28.(2021·绍兴)为研究甲状腺激素对人体新陈代谢的影响,某小组进行了“甲状腺激素对成年鼠耗氧量影响”的研究。

【建立猜想】________。

【实验步骤】①选取健康状况相同、体形相似的成年鼠30只,平均分成甲乙丙三组;

②对各组实验处理如下表,并按适宜的实验条件正常饲养;

③每隔一定时间测定耗氧量(单位时间内单位体重的氧消耗量),记录数据如图。

【实验结论】甲状腺激素的增加会增大成年鼠耗氧量。

【交流评价】⑴本实验采用的实验方法是________。

⑵根据耗氧量变化,可进一步推测甲状腺激素能________(选填“促进”或“抑制”)成年鼠的新陈代谢。

29.(2021·嘉兴)疫苗接种被认为是医学科学最伟大的成就之一,疫苗研发的主要阶段包括:分离获得毒株→制成疫苗→动物实验→临床试验→审批上市。那么如何评价疫苗的安全性和有效性呢?

【探究目的】探究疫苗X的安全性和有效性。

【动物实验】

(1)实验方案:

实验过程中,B组注射的是________。

(2)实验结果:仅A组小鼠的血清中检测到相应的特异性抗体,两组小鼠的其余生理和生化指标________,说明疫苗X对小鼠是安全有效的。

(3)交流反思;有研究者认为,通过小鼠实验筛选出的疫苗,还需要用灵长类动物(如猴)实验评估疫苗,进一步确认安全有效后,方可进行临床试验。从进化角度分析,支持用灵长类动物实验评估疫苗的理由是________。

(4)【临床试验】疫苗X的生产上市还需要经过三期的临床试验:

结果分析:Ⅲ期临床试验在疫区招募了20000名志愿者,试验结果如表所示,则该疫苗保护率是________。

注:疫苗保护率=(安慰剂组患病率一疫苗组患病率)÷安慰剂组患病率。

分组

志愿者

患病数

疫苗组

10000人

8人

安慰剂组

10000人

160人

【社会参与】接种疫苗是对抗新冠疫情最有效的防范措施。当接种疫苗达到一定比率后就可以建立起免疫屏障,阻断疫情蔓延,因此接种疫苗不仅是为了个人的健康,更是为了全社会的健康。我们每个公民都应尽打快打疫苗。

30.(2021·湖州)细菌等微生物是土壤的成分之一,它必须从土壤中吸收含碳的物质、含氮的物质、水和无机盐等,以维持其生命活动。有的土壤细菌(以下简称为“X细菌”)能将环境中的尿素转化为氨气。为探究某土壤样品中是否含X细菌,某科学兴趣小组的同学做了如下实验:

①制备土壤浸出液。

②在专业人士指导下配制培养基(内有除含氮物质外的其他必需物质),将培养基分装在A和B两个培养皿中。

③在A培养皿中再加入________,B培养皿不加(如图甲)。

④将等量土壤浸出液涂抹在A和B两个培养皿的培养基表面,并在适宜环境下培养一段时间(如图乙)。

⑤在A和B两个培养皿中加入________,观察颜色变化。

实验结果:A培养基表面显红色,B培养基表面不显红色。

实验结果分析:

⑴A培养基表面显红色是由于培养基中含有较多的氨水。这是由于X细菌在适宜环境下进行________生殖(填生殖方式),产生较多的X细菌所致。

⑵X细菌能将尿素转化为氨气,所以它是生态系统中的________(填生态系统的成分)。

实验结论:土壤样品中含有能分解尿素的细菌。

31.(2021·湖州)? 20世纪30年代,美国科学家鲁宾和卡门利用18O分别标记H2O和CO2 , 将C18O2和CO2分别通入含小球藻的H2O和H218O中(如右图所示),迅速收集产生的氧气

(1)18O和16O互为________原子,H218O和H2O以及CO2和C18O2具有相同的化学性质,因此可以用来示踪物质变化情况。

(2)该实验是为了研究________。

(3)该实验必须在________条件下进行。

(4)制备含有较多小球藻的液体时,需在盛有小球藻的液体中加人________(选填“无机盐”或“无机盐和有机物”),并置于适宜环境下培养。

32.(2021·丽水)某兴趣小组为了探究温度对酶的催化作用是否有影响,做了如下实验:

①选取3份大小相同的同种香蕉切片,分别冷冻处理、常温放置和高温煮熟;

②处理后取出置于同一培养皿中,同时分别滴加1毫升的H2O2 , 观察并记录气泡的多少;

③重复上述实验。

不同温度的香蕉切片(含过氧化氢酶)

滴加H2O2的量/毫升

气泡数量(“+”数表示气泡多少)

第1次

第2次

第3次

冷冻香蕉(低温组)

1

+

0

+

常温香蕉(常温组)

1

++++

+++++

++++

煮熟香蕉(高温组)

1

0

0

0

请回答:

(1)常温组在实验中的作用是________;

(2)通过实验可知:常温条件下过氧化氢酶的活性比低温条件下________。

33.(2020·衢州)在研究碱的性质时,向充满CO2的矿泉水瓶里加入少量Ca(OH)2溶液,拧紧瓶盖并振荡,瓶变瘪,但溶液中并未出现浑浊,那么Ca(OH)2溶液是否与CO2反应呢?于是同学们进行了猜想和实验:

猜想一:Ca(OH)2溶液与CO2不反应,是CO2溶于水导致瓶内气压变小而变瘪。

猜想二:Ca(OH)2溶液与CO2反应,生成了可溶性物质。

实验

步骤与操作

出实验现象与结果

光

结论

一

1.取2个相同的软塑料瓶,分别集满CO2气体,编号为A、B。

两瓶内气体无色透明,瓶子形状正常

Ca(OH)2溶液与CO2发生了化学反应

分别向A、B两瓶中加入等量的饱和Ca(OH)2溶液和? ?? , 立即拧紧瓶盖并振荡。

两瓶内液体未出现浑浊,两瓶均变瘪,A瓶变瘪程度更大。

二

测出反应前Ca(OH)2溶液的pH。

大于7。

测出反应后A瓶内液体的pH。

小于7。

(1)将表中“?”处的内容补充完整:________。

(2)能判断“Ca(OH)2溶液与CO2发生化学反应”的依据:________。

(3)查阅资料得知:A瓶中未出现浑浊是因为过量的CO2与H2O和CaCO3反应生成可溶性的Ca(HCO3)2。有人提出,只要利用现有装置和试剂,对实验一稍作补充或改进就能观察到浑浊现象,请简要说明你的做法:________。

34.(2020·台州)人体唾液中含有唾液淀粉酶,能将淀粉分解成麦芽糖。

(1)唾液淀粉酶能分解淀粉,不能分解蛋白质和脂防。这体现酶具有________性。

(2)人体的胃液呈酸性,而唾液的pH约为7。某同学对唾液进人胃后,睡液淀粉酶还能否继续分解淀粉产生疑问,于是对液淀酶的活性是否会受酸性环境的影响进行研究。

【仪器和试剂】可调温的水浴锅、试管若干支,量筒、滴管、已稀释的人体新鲜睡液、稀盐酸、蒸馏水、1%淀粉溶液、0.4%的碘酒溶液。

【实验步骤】①在两支试管中分别加入已稀释的人体新鲜唾液1毫升。

请补充实验步骤①之后的其他步骤(可配图说明).

35.(2020·台州)春暖花开、燕雁北飞,秋寒叶落、燕雁南归。人们通常认为候鸟的迁徙与气温变化有关。据加拿大洛文教授14年的观察记录,有一种候鸟黄脚鹬,每年长途跋涉1.6万公里来往于北美洲的加拿大和南美洲之间,总是固定于5月26~29日在加拿大首次产蛋。根据上述现象,洛文教授认为气温不是引起候鸟迁徙的原因。他在1924年9月捕获了若干只某种候鸟,分两组进行实验,实验的过程与结果如下表。

所捕候鸟的处理

3个月后放飞的所捕候鸟情况

第一组

置于日照时间逐渐缩短的自然环境中

留在原地

第二组

置于日光灯下,用灯光模拟日照,并一天天延长光照时间

多数往相同方向飞

(1)洛文教授根据黄脚鹬首次产蛋日期都是在每年的5月26~29日,推测气温不是引起候鸟迁徙的原因,因为每年同期的气温是________。

(2)根据洛文教授的实验设计,你认为他的猜想是________。

(3)若洛文教授根据此实验就对候鸟迁徙的原因下结论,这种做法是否合理。并说明理由________。

36.(2020·宁波)小科发现,校园内的绣球与公园里同一品种绣球的花色不同。针对这一发现,小科思考:同品种绣球的花色是否与土壤条件有关?小科同学在老师的带领下进行了如下探究:

【实验猜想】绣球花色可能与土壤溶液的酸碱性有关。

【实验过程】

选择30株品种相同,栽种于相同条件下,生长状况相近,均处于花蕾期的绣球,随机均分为三组。在花开之前,用等量的不同酸碱性的溶液浇灌,每周一次,直至花开(其他种植条件相同)。花开后观察并记录花色,如下表:

编号

溶液

每株每次浇灌量/mL

绣球花色

1

0.1%的醋酸溶液

200

全部蓝色

2

0.1%的碳酸钠溶液

200

全部红色

3

清水

200

全部紫色

根据上述实验,回答下列问题:

(1)实验中浇灌的溶液浓度过高会使根毛细胞________(填“吸水”或“失水”),而造成绣球植

株损伤甚至死亡。

(2)实验中,除控制土壤溶液酸碱性不同,其他种植条件要保持相同,例如:________。(写出两个)

(3)确定绣球花色与土壤溶液的酸碱性有关后,小科思考:实验中的花色变异是否可以遗传?为

了继续探究这一问题,他用扦插的方法获得实验样本,这种繁殖方式属于________(填“有性”或“无性”)生殖。

37.(2020·宁波)在不打破鸡蛋的前提下,如何有效判断自然状态下保存的未知产出日期的鸡蛋新鲜度?小科进行了探究。

【查阅资料】刚产出的鸡蛋密度相近,冷却后里面内容物收缩,会在蛋的一端形成气室。一般的鸡蛋一端大(称为钝端)、一端小(称为尖端)。蛋壳主要成分是碳酸钙,其表面有很多微小气孔,以便于蛋内外的气体交换,同时蛋内水分可通过气孔排出。

【实验过程】任选自然状态下保存的、大小相近的同一批适龄健康的母鸡于不同日期产出的鸡蛋20枚,将它们轻放在水中,观察静止后状态。

【实验现象】⑴4枚鸡蛋漂浮在水面上,其余16枚鸡蛋沉于水底。

⑵沉于水底鸡蛋的钝端与尖端的连线与水平底面之间有一个夹角,记为θ。16枚鸡蛋的θ大小不一,但尖端基本上比钝端更靠近底面,如图所示是其中3枚鸡蛋在水中静止时的状态。

【思考与分析】鸡蛋的新鲜度会影响它的气室大小、密度大小和θ大小

⑶从实验现象可知:鸡蛋的气室位置在鸡蛋的________(填“钝端”或“尖端”)附近。

⑷θ大小与气室占整个鸡蛋的体积比有关,图中3枚鸡蛋气室占整个鸡蛋的体积比从高到低排

序为________。由此可以从θ大小初步判断鸡蛋的新鲜度。

⑸自然状态下,随着鸡蛋存放时间变长,鸡蛋的________会变小从而使鸡蛋的密度变小。可以判断,实验中漂浮在水面上的鸡蛋存放时间较久。

38.(2020·金华·丽水)某兴趣小组对“稀盐酸与石灰石是否恰好完全反应”展开了系列实验(稀盐酸与石灰石中杂质不反应)。

【实验操作】取一块状石灰石于试管中,往试管中加入5毫升稀盐酸。

【实验现象】①开始时固体表面有大量气泡;②反应停止后,试管底部有块状固体残留、固体表面无气泡;③试管内溶液无色。

(1)【初步分析】反应停止后,某同学根据上述实验现象进行初步判断,得出了石灰石没有反应完的结论。支持该同学得出这一结论的依据是________(填上述实验现象的序号)。

(2)【小组讨论】大家讨论后认为,要判断是否恰好完全反应,可以从液体和固体两条途径进行探究:一是探究残留液体中是否还有盐酸;二是探究残留块状固体中是否还有碳酸钙。

【继续探究】对原残留液体是否还有盐酸的探究,有同学取原残留液体,滴加AgNO3溶液,产生白色沉淀,再滴加稀硝酸沉淀不溶解。于是根据这一现象,得出了原残留液体中存在盐酸的结论。但小金认为根据这一现象是不能得出原残留液中存在盐酸的结论,小金的理由是________。

(3)探究原残留液体中是否还有盐酸,真正需要检验的离子是 ________。

(4)探究残留块状固体中是否还有碳酸钙。小丽取原残留块状固体用水洗净后加入稀盐酸,将产生的气体通入澄清石灰水,出现了________的现象,于是得出残留块状固体中还存在碳酸钙。

【实验结论】在原反应结束时,稀盐酸与石灰石没有恰好完全反应,石灰石中碳酸钙有剩余。

39.(2020·金华·丽水)除H2、CO能还原氧化铜外,CH4及其它一些具有还原性的气体也能与氧化铜发生反应。如:加热时,CH4能与CuO反应生成Cu、CO2和H2O。某拓展小组同学设计了如图所示实验装置(夹持装置省略),分别对有关气体问题进行探究。请按要求回答相关问题。

(1)【探究Ⅰ】对已知气体性质的探究。

将CH4气体按如图所示装置进行规范实验,可观察到的实验现象有________(填序号);

①A装置中的黑色粉末变成光亮的红色物质

②B装置中的固体由白色变蓝色

③C装置中溶液变浑浊

(2)【探究Ⅱ】对气体组成的探究。

气体X可能由H2、CH4中的一种或两种组成,同学们按如图所示实验装置对其组成进行探究。

①C装置中溶液变浑浊,可证明气体X中含有________;

②根据B装置中的固体由白色变蓝色的现象,得出气体X中含有H2的结论,请对此结论作出评价,并说明理由________。

(3)【探究Ⅲ】对未知气体的探究。

将某火箭燃料X通过如图所示装置,观察到A装置中的黑色粉末变成光亮的红色物质;B装置中的固体由白色变蓝色,C装置中溶液不变浑浊。C中导出的气体是空气中含量最多的物质。已知燃料X是由2种元素组成的纯净物,其相对分子质量为32。根据现象及信息推断并写出:A装置中发生反应的化学方程式为________。

40.(2020·金华·丽水)某班同学在实验室做“测定小灯泡额定电功率”的分组实验。

实验老师提供给各小组的实验器材如下:规格为“3.8V”的小灯泡、学生电源(电压恒为6V)、电流表(0~0.6A,0~3A)、电压表(0~3V,0~15V)、滑动变阻器(“20Ω 1A”)、开关各一只,导线若干。

(1)小金组按图甲正确连接电路,闭合开关,调节滑动变阻器,当电压表的示数为3.8伏时,小灯泡正常发光,此时电流表的示数如图乙所示,则小灯泡的额定功率为________瓦;

(2)小丽组同学发现,实验桌上的电压表0~15V的量程已损坏,其它器材完好。他们经讨论后认为,用该电压表0~3V的量程,通过改变电压表的连接位置也能测出小灯泡的额定功率。他们的实验操作步骤如下:

步骤一:按图甲电路先将电压表(0~3V)接在小灯泡两端,闭合开关,移动滑动变阻器的滑片,使电压表的示数为3伏,断开开关,拆下电压表;

步骤二:保持滑动变阻器的滑片位置不变,再将该电压表接在________两端;

步骤三:闭合开关,将滑动变阻器的滑片向________(填“左”或“右”)移动,直到电压表示数为________伏,读出此时电流表的示数,算出小灯泡的额定电功率。

反思:实验原理相同的情况下,我们可以采用不同的实验途径来完成实验。

41.(2020·温州)小明和兴趣小组同学利用铁与硫酸铜溶液反应,比较铁与铜的活动性强弱,发现铁丝表面有红色物质出,溶液颜色由蓝色逐渐变为浅绿色,但有时会出现溶液颜色变为淡黄绿色或淡蓝色,甚至无明显变化的异常现象。

(1)针对上述异常现象,他们认为可能是溶液浓度或反应时间不同导致。为进一步探究此问题,请你设计实验方案并写出实验步骤。

建议:①实验可设计4~5组;②实验时每支试管取用硫酸铜溶液5毫升;③每次实验总时间为20分钟。实验室提供铁丝、质量分数为16%的硫酸铜溶液、蒸馏水及其它实验所需的仪器。

(2)列举一个因反应物浓度不同导致实验现象不同的例子,写出反应物及现象。________。

42.(2020·温州)医学上,头发密度是指头发覆盖区域内单位面积头发的数量。某科研人员为研究头发密度,选择76位不同年龄和性别的健康志愿者,将头发覆盖区划分为顶部、枕部和左右两侧四个等面积的区域,分别在四个区域内随机取相同面积进行测量。实验相关数据记录如表。

表一:不同年龄头发密度

年龄段(岁)

人数(人)

头发密度(根/厘米2)

18~29

24

142~150

30~39

18

136~145

40~49

17

129~137

50~60

17

125~132

表二:不同部位头发密度

部位

头发密度(根/厘米?)

顶部

167

枕部

156

左侧

119

右侧

118

(1)测量头发密度时,把志愿者的头发剪短,然后用皮肤镜轻压测量部位,再拍照取样,并用电脑打开照片,如图所示。推测皮肤镜在该实验中的作用是________?。

(2)分析表一实验数据,可得出的结论是________。

(3)表二是某位志愿者不同部位的头发密度,分析该志愿者可能处于哪个年龄段?并说明你的分析过程。________。

43.(2020·绍兴)对多名马拉松运动员研究发现,在比赛后,运动员的肠道中Veillonella细菌(以下简称V菌)的数量明显增加,说明运动能影响肠道中的V菌数量,那么V菌是否也会影响运动能力?

实验1:将V菌接种到A组小鼠肠道中,结果这些小鼠在特制的跑步机上跑的时间明显延长。

进一步研究发现,乳酸是V菌唯一的营养来源,代谢转化产物是丙酸盐,乳酸堆积会引起局部肌肉的酸痛,影响运动能力,那么V菌对运动能力的影响,是通过分解消除乳酸起作用,还是乳酸消除后产生的丙酸盐起作用呢?

实验2:在B组小鼠肠道内滴注一定浓度的 ???? , 重现了实验1的结果。

这就表明,肠道内V菌通过乳酸消除后产生的丙酸盐来改善运动能力,而运动又能使肠道内V菌数量增加,所以要加强训练以提升运动能力。

根据实验过程,回答下列问题:

(1)研究从员选取“多名”运动员,其目的与下列???? 相同。

A.测量某一植物的株高时,要“多次”测量。

B.探究水分对种子萌发的影响时,要取用“多粒”种子

C.探究温度对蛋白酶活性的影响时,要设置“多个“不同的温度

(2)实验1可得出的结论是________。

(3)实验2空白处应填________。

(4)若要进一步说明长期运动对肠道中V菌数量的影响,则长期运动人员肠道中V菌的平均数量应________久坐人员肠道中V菌的平均数量(选填“大于”、“小于”或“等于”)。

44.(2020·嘉兴)降落伞是让人或物体从空中安全降落到地面的一种工具,广泛用于应急救生、空投物资等。某STEM项目学习小组同学对降落伞下降的速度与哪些因素有关产生了兴趣,并开展了以下探究。

【实验器材】 ①纱布、棉布、防水布;②小沙包若干;③剪刀、刻度尺、透明胶带、绳子、天平。

【提出问题】 降落伞下降的速度与哪些因素有关?

【建立假设】

假设一: 降落伞下降的速度与伞面材料有关;

假设二: 降落伞下降的速度与伞面面积有关;

假设三: 降落伞下降的速度与伞和重物的总质量有关。

(1)【收集证据】 如图,将沙包挂在降落伞上,并使它从同一高度自由下落。实验时,同学们发现实验器材中缺少一种测量工具________.

(2)完善实验器材后继续实验,获得以下数据。

组别

伞面材料

伞面面积

(cm2)

伞和重物的总质量(g)

降落时间(s)

第 1 次

第 2 次

第 3 次

平均

1

纱布

1200

100

8.6

8.5

8.7

8.6

2

棉布

1200

100

9.3

9.5

9.4

9.4

3

防水布

1200

130

10.7

10.8

10.9

10.8

4

防水布

1500

130

13.1

13.4

13.4

13.3

【得出结论】分析上述数据, 发现降落伞下降的速度与________有关。

(3)【思考讨论】 进一步分析发现,针对建立的假设,所收集的证据并不完整,请你在答题卷的表格中将实验方案补充完整。

45.(2020·杭州)小金利用图示装置进行“一氧化碳还原氧化铁”及产物检验的实验。实验步骤如下

步骤1:连接装置并检查装置的气密性,在确保装置气密性良好的基础上,按图示在各装置中添加药品;

步骤2:缓慢推注射器活塞,利用甲酸(一种无色溶液,溶质为HCOOH)与浓硫酸在80℃水浴的条件下制

备一氧化碳(反应原理:HCOOH →加热浓H2SO4 CO↑+H2O);

步骤3:待万用瓶中澄清石灰水下降至安全线以下后再点燃酒精灯,当W型管右侧弯管处的氧化铁全部

变为黑色时,继续加热2分钟后熄灭酒精灯;

步骤4:撤去酒精灯和盛热水的烧杯,用磁铁吸引黑色物质至W型管左侧弯管处进行固体产物的检验。

(1)进行气密性检査时,可在万用瓶中盛适量水,然后推注射器活塞,当观察到________(填写现象),说明装置气密性良好。

(2)点燃酒精灯前,需要“待万用瓶中澄清石灰水下降至安全线以下”的原因是________

(3)步骤3后,W型管左侧弯管处为反应后得到的稀硫酸,若固体产物全部是铁,步骤4中能观察到的现象是________

四、解答题

46.(2020·台州)某同学用足量的金属镁与7.3克5%的稀盐酸反应,测量产生气的体积。

(1)已知氢气的密度比空气小,难溶于水。应选择甲图中的________装置进行制取和收集。

(2)乙图为检查发生装置气密性的操作,当观察到水中的导管口有________产生,则表示该装置气密性良好。

(3)已知氢气的密度为0.09克/升,请计算能收集到多少升氢气。(计算结果精确到0.01%)

(4)反应结束后,发现实际收集到的气体体积比计算值要大,请分析可能原因(写出两点).

47.(2020·金华·丽水)面粉是制作美食的原材料。在发面团的过程中会生成酸而影响口味,为使食品更美味,可以加碱面处理。碱面的主要成分为碳酸钠(Na2CO3),为测定某品牌碱面中碳酸钠的质量分数,小金按照如图甲所示实验装置,利用碱面与盐酸反应生成二氧化碳气体的质量来计算碱面中碳酸钠的质量分数(杂质不与盐酸反应)。

完成下列问题:

(1)为完成碳酸钠质量分数的测定实验,气体发生装置应选择图乙中的________装置(填字母);

(2)小金各取11.0克碱面样品与一定量的稀盐酸进行三次实验,三次实验所采集的数据见下表。合理选择表中数据并计算碱面中碳酸钠的质量分数;

实验次数

碱面样品质量/克

稀盐酸质量/克

二氧化碳质量/克

1

11.0

50.0

1.1

2

11.0

200.0

4.4

3

11.0

250.0

4.4

(3)按照图甲实验装置测定的CO2气体质量,可能导致CO2质量测定结果偏小的原因 ________(写出一种即可)。

48.(2020·温州)工业纯碱中含少量氯化钠。兴趣小组分别采用不同的方法测定工业纯碱样品中碳酸钠的质量分数。

(1)方法一:差量法。称取W克样品与足量的稀盐酸充分反应,生成的二氧化碳通过装有试剂X的乙装置,并利用测量乙装置增加的质量,求得样品中碳酸钠的质量分数。该方法中试剂X可选用________。

(2)方法二:沉淀法。称取15克样品完全溶解于水中配成60克样品溶液,取三个烧杯分三次进行实验,每次加入30克氯化钙溶液充分反应,过滤、洗涤、干燥所得的沉淀质量记录如表。计算样品中碳酸钠的质量分数。

烧杯1

烧杯2

烧杯3

样品溶液(克)

10

20

30

氯化钙溶液(克)

30

30

30

沉淀质量(克)

2

4

5

(Na2CO3+CaCl2=CaCO3↓+2NaCl)

(3)请写出提高方法一测量精确度的操作建议(写出2条)。

49.(2020·杭州)阅读下列材料,回答问题

(1)材料一:研究人员发现大气层中特别是南极上空的臭氧层日益变薄。进入大气平流层的氯氟烃(一类合成

有机化合物,应用于冰箱和空调的制冷剂、灭火器等)是造成臭氧层变薄的主要原因。因为在紫外线的照射下,平流层中的臭氧存在如下平衡:O3 ?紫外线 O2+O;而氯氟烃进入平流层后会分解产生氯原子(Cl),进而发生下列反应:Cl+O3→ClO+O2;ClO+O→Cl+O2研究表明:平流层中1个氯原子大约可以破坏1×105个臭氧分子。

①氯氟烃分解产生的氯原子在上述反应中起着________作用。

②如果某区域上空的臭氧急剧减少,导致该区域内大量生物在短时间内死亡,则该区域生态系统的自动调节能力会发生怎样的变化?________

③写出一条保护高空臭氧层的合理建议。________。

(2)材料二:近地面处臭氧是一种空气污染物其含量过高会对人体的呼吸道产生刺激作用,影响肺部功能;还会刺激、损伤眼睛,导致视力下降。

①如果近地面处臭氧含量过高,将直接导致下列哪一类疾病增加?________

A.呼吸道疾病 ???B.血液传染病 ???C.糖尿病

②如图是某地8月1日~5日的温度、相对湿度、近地面处臭氧浓度的变化。据图分析,该地这一时段近地面处臭氧浓度的变化与温度的变化是否有关?并阐述理由。________

答案解析部分

一、选择题

1.【答案】 C

【解析】【分析】根据常见实验操作的规范分析判断。

【解答】A.点燃酒精灯时,禁止用正在燃烧的酒精灯点燃,可能会造成酒精外溢,引发火灾,故A错误;?

B.转移蒸发皿时,应该用坩埚钳,不应直接用手,可能造成烫伤,故B错误;

C.闻气味时,用手轻轻扇动,再凑近去闻,故C正确;?

D.稀释浓硫酸时,应该将浓硫酸缓缓注入水中,并用玻璃棒不断搅拌,故D错误。

故选C。

2.【答案】 D

【解析】【分析】根据对温度、速度、质量和重力的认识分析判断。

【解答】A.人体正常的温度约为37℃,故A错误;

B.20m/s=72km/h,这是汽车的行驶速度,人正常骑自行车肯定小于这个速度,故B错误;

C.一枚一元人民币硬币的质量约为6g左右,故C错误;

D.一本《科学》课本的重力约为3N,故D正确。

故选D。

3.【答案】 A

【解析】【分析】A、根据铁具有铁磁性分析;

B、根据对比实验中缺少水这一条件分析;

C、根据氧气的收集方法分析;

D、根据测氧气体积含量要选择燃烧产物为固体的物质分析。

【解答】A、铁具有铁磁性,用磁铁吸引可区分铁和硫化亚铁,符合题意;

B、 ②对比实验可验证铁钉生锈需要水 ,不符合题意;

C、氧气要用向上排空气法,即长导管进气,短导管排空气,不符合题意;

D、木炭燃烧产物为二氧化碳,装置内压强没有明显变化,不能用于测空气中氧气体积分数,不符合题意;

故选A。

4.【答案】 D

【解析】【分析】A、根据试管内液体,药品体积不能超试管容积的三分之一分析;

B、根据粉末状药品取用要按一横二送三直立的步骤进行分析;

C、根据滴管要在试管口上方垂直悬空滴加分析;

D、根据热胀冷缩的原理检查装置气密性分析。

【解答】A、加热试管内液体,药品体积不能超试管容积的三分之一,且拇指不能接触试管夹,不符合题意;

B、取用粉末状药品,要横持试管,用药匙或纸槽将药品送到试管底部,再直立试管,不符合题意;

C、滴管滴加液体时,不能伸入试管中,不符合题意;

D、检查装置气密性时,将导管伸入水中,手握试管,观察导管口是否有气泡冒出,符合题意;

故选D。

5.【答案】 B

【解析】【分析】根据实验操作的规范分析判断。

【解答】A.移走蒸发皿时,不能用手直接拿,要使用坩埚钳,防止烫伤,故A错误;?

B.使用测电笔时,人体必须与尾部的金属体接触,这样才能正常工作,故B正确;?

C. 夹持试管时,大拇指不能接触试管夹的夹片,防止松动试管摔坏,故C错误;?

D. 添加砝码时,不能用手拿砝码,防止腐蚀,故D错误。

故选B。

6.【答案】 A

【解析】【分析】根据化学实验操作的基本规范分析。

【解答】A.倾倒试剂时,试管口略微倾斜,试剂瓶口紧挨试管口,让试剂缓慢流入试管,且瓶塞要倒放在桌面上,故A正确;

B.氢氧化钠具有很强的腐蚀性,因此称量时要放在玻璃瓶内,不能直接放在天平托盘上,故B错误;

C.加热液体时,要用酒精灯的外焰加热,液体不能超过试管总容积的13 , 试管夹要夹在距离试管口的13处,故C错误;

D.在点燃酒精灯时,绝对不能用另一只燃烧的酒精灯点燃,否则很容易造成酒精流出发生燃烧事故,故D错误。

故选A。

7.【答案】 B

【解析】【分析】根据化学实验操作的基本规范判断。

【解答】A.在闻气味时,不能将鼻子直接凑近瓶口,而是要用手轻轻扇动,再去闻,这样可以减小有害气体对人体的伤害,故A错误;

B.滴加液体时,胶头滴管要悬停在试管口的正上方,不能深入试管内,以免污染试剂,故B正确;

C.倾倒液体时,试管要略微倾斜,并且与试剂瓶口紧挨,瓶塞要倒放在桌面上,故C错误;

D.稀释浓硫酸时,应该将浓硫酸慢慢注入水中,并用玻璃棒不断搅拌,防止发生飞溅,故D错误。

故选B。

8.【答案】 A

【解析】【分析】1、滴管滴加液体时,滴管不能伸入试管中,要距离试管口一定位置滴加液体;

2、点燃酒精灯用火柴,不能用别的酒精灯直接去引燃另一个酒精灯;

3、显微镜调焦时两眼同时睁开,左眼注视目镜,右眼同时睁开;

4、天平使用时左盘放物体,右盘放砝码。

【解答】A、图示操作中滴管在试管口上方一定距离滴加液体,操作正确,A正确;

B、图示操作中用一个燃着的酒精灯去引燃另一个酒精灯操作不规范,B错误;

C、图示操作中进行显微镜调焦时眼睛没有注视目镜,操作不规范,C错误;

D、图示实验中左盘放了砝码右盘放了物体,正确操作应该是左物右砝,D错误。

故选A

9.【答案】 D

【解析】【分析】根据物质的除杂原则分析,物质除杂时选择的药品要只与杂质发生反应,不与原物质反应,且在除杂时不能引入新杂质。

【解答】A、锌活动性大于铜,加入足量的氯化铜溶液再经过滤、洗涤、干燥可除去铜中的锌,不符合题意;

B、一氧化碳不与氢氧化钠反应,二氧化碳能与氢氧化钠反应,通过足量氢氧化钠溶液再经干燥去掉水蒸气,可除去CO中的二氧化碳,不符合题意;

C、加入盐酸,盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,蒸发后即可得到氯化钠固体,不符合题意;

D、二氧化碳不与氯化钡反应,所以无法除去碳酸钡中的氯化钡,符合题意;

故答案为:D。

10.【答案】 B

【解析】【分析】A、根据热胀冷缩的原理检查装置气密性的方法分析;

B、根据固体药品取用原则分析;

C、根据倾倒液体要看瓶塞、试剂瓶口和标签三处分析;

D、根据氧气可用排水法收集分析。

【解答】A、检查装置气密性,将导管放入水中,手握试管观察导管口是否有气泡冒出,不符合题意;

B、向试管中加固体,要横持试管,将固体放在试管口,再缓缓直立,符合题意;

C、倾倒液体,瓶塞要倒放,试剂瓶口紧挨试管口,标签向着手心,不符合题意;

D、氧气不易溶于水,可用排水法收集,不符合题意;

故答案为:B。

11.【答案】 B

【解析】【分析】该题主要考查常见的实验操作规范;

【解答】A、读取液体体积时,视线要与凹液面的最低处相平;故A错误;

B、闻气味时,为了操作人员的安全,要扇闻,防止吸入过量的气体;故B正确;

C、测定溶液的pH时,如图的操作则会污染烧杯中的溶液;故C错误;

D、稀释浓硫酸时,应浓硫酸缓慢加入到水中;故D错误;

故答案为:B。

12.【答案】 D

【解析】【分析】在物理实验中,很多物理量由于其属性关系无法用仪器直接测量,或不易测量,或难以准确测量,因此常将这些物理量转换为其他物理量进行测量,然后再反过来求出待测物理量,这种方法称为转换法。

【解答】A、模拟月相的形成,属于模拟实验;故A不符合题意;

B、探究种子萌发的部分条件,属于控制变量法;故B不符合题意;

C、 纯净物的类别,属于表格法;故C不符合题意;

D、 测量木块受到的摩擦力,根据二力平衡的知识点,匀速时拉力等于其摩擦力,测量拉力即可得知其摩擦力;属于转换法;故D符合题意;

故答案为:D。

13.【答案】 A

【解析】【分析】根据科学探究的方法和注意事项分析判断。

【解答】同一实验重复多次、增加实验样本的数量和不同实验者重复实验,都是通过增加实验次数的方式收集更对的实验数据,肯定能够使得到的结论,避免偶然性,增大客观性。而与探究目的无关的自变量增加的再多,对实验结论的得出都没有影响,因此是无效的,故A符合题意,而B、C、D不合题意。

故选A。

14.【答案】 D

【解析】【分析】(1)估测中学生的体重,然后根据G=mg计算它的重力;

(2)估测科学课本的厚度,然后确定纸的页数,最后根据一张纸的厚度=课本厚度÷页数的一半计算一张纸的厚度;

(3)估测人的体重和双脚的着地面积,根据公式p=FS计算压强;

(4)一般步行的速度大约为1.1m/s。

【解答】A.一个中学生的体重大约50kg,那么他的重力为:G=mg=50kg×10N/kg=500N,故A错误;

B.科学课本188页,厚度大约9毫米,那么一张纸的厚度约:9mm188×12≈0.097mm=9.7×104nm , 故B错误;

C.成年人的体重大约80kg,那么对地面的压力为:F=G=mg=80kg×10N/kg=800N,脚掌的面积大约200cm2 , 因此双脚站立时对地面的压强大约为:p=FS=800N200×2×10-4m2=2×104Pa , 故C错误;

D.成年人正常步行的速度约为1.1m/s,那么1.3m/s在正常范围内,故D正确。

故选D。

二、填空题

15.【答案】 (1)不易溶于水

(2)偏大

【解析】【分析】(1)根据气体的性质选择合适的气体收集方法;

(2)根据“俯视大仰视小”的规律确定实际得到水的质量变化,再根据溶质质量分数=溶质质量溶液质量×100%确定溶质质量分数的变化。

【解答】(1)实验中用排水法测量氧气的体积是因为氧气具有不易溶于水的性质。

(2)根据“俯视大仰视小”的规律可知,若俯视读得量筒中水的体积,读出的示数偏大,而实际得到水的体积偏小,根据溶质质量分数=溶质质量溶液质量×100%可知,双氧水的质量分数偏大。

?

16.【答案】 (1)水蒸气

(2)氢气

(3)829 m1+m2=m3

【解析】【分析】(1)根据气体中含有水蒸气分析;

(2)根据质量守恒定律分析;

(3)根据四氧化三铁中氧元素质量为水中氧元素质量,水的质量为氢元素和氧元素质量和分析。

【解答】(1)将气体通过放冷水中的铜管,是降低温度除去气体中的水蒸气;

(2)由反应前元素的种类可知,生成的可燃空气为氢气;

(3)生成水中氧元素质量即为四氧化三铁中氧元素质量,氧元素质量为64232m1=829m1,水的质量为氢元素和氧元素质量和,则 829 m1+m2=m3;

故答案为:(1)水蒸气;(2)氢气;(3) 829 m1+m2=m3。

17.【答案】 惯性;可燃物的温度降低到着火点以下;②

【解析】【分析】(1)物体保持运动状态不变的性质叫惯性;

(2)灭火的方法:①隔绝可燃物;②隔绝空气;③温度降低到着火点以下;

(3)物理学中对于一些看不见摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些非常直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法,据此分析判断。

【解答】(1)拉伸弹性薄膜然后放手,空气会从一端喷出,这是因为气体具有惯性;

(2)烛焰被吹灭是由于风带走了热量,使可燃物的温度降低到着火点以下;

(3)用烛焰被吹灭确定空气流动这个实验使用了转换法。

①用带箭头的直线表示光的传播路线和方向,使用了模型法,故①不合题意;

②利用被吸引的大头针数目来比较电磁铁的磁性强弱,使用了转换法,故②不合题意;

③控制电压相等,研究电流与电阻的关系,使用了控制变量法,故③不合题意。

故选②。

18.【答案】 (1)吸收太阳辐射本领越强

(2)C

【解析】【分析】1、物体颜色不同吸收太阳辐射的能力不同。白色反射所有光,黑色吸收所有光,颜色越深的物体吸热能力越强;

2、材料二和材料三中都有关系植物生长方面的叙述,而三则材料中都是在讲述气温正在逐渐升高,所以可推出植物的生长与气温升高有一定关系;

【解答】(1)材料二中有关于积雪加速熔化的信息“ 气候变化引起南极地区藻类大量繁殖,导致出现了“红雪”、“绿雪”现象,而且雪地表面颜色的改变进一步加速了积雪的熔化 ”,所以可推知,积 雪加速熔化的主要原因是:物体表面颜色越深 ,吸收太阳辐射本领越强;

(2)材料一和材料二都有关于气温的描述,材料二、三都有描述原本并不适合植物生长的区域都有植被的增加,两者联系可知这是由于温度的升高出现的一些变化,说明温度是植物得以生存的决定性因素之一。

故答案为:(1) 吸收太阳辐射本领越强 ? (2)C

19.【答案】 (1)构建封闭体系

(2)B

【解析】【分析】(1)在锥形瓶中加入水并装上双孔胶塞后,整个装置就构成一个封闭体系。然后用导管向内吹气,如果另一个管内的水柱上升,则说明气密性良好;

(2)使用这个装置检测气密性的方法为,向锥形瓶内吹气,使里面气压增大,那么里面的水在压力作用下会沿玻璃管上升,据此分析即可。

【解答】(1)操作一:往锥形瓶中加水至如图所示位置,从建模的角度分析,该操作归属于上述思维模型中的构建封闭体系;

(2)在操作二中,如果从A管吹气,那么空气进入水中,然后从水中溢出,通过B管排出,无法确定装置的气密性能。只有从B管吹气,气体被封闭在锥形瓶内,才能增大压强,使水沿A管上升,通过水柱的上升确定装置的气密性是否良好。

20.【答案】 (1)稳定后长颈漏斗内液面高于锥形瓶内液面

(2)A、C

【解析】【分析】(1)在长颈漏斗中注入水后,水柱下降,会使锥形瓶内气体体积缩小压强增大。当外面的大气压强+水柱压强等于瓶内气体压强时,液柱就会停止下降,此时漏斗内的液面应该高于瓶内液面,这说明装置的气密性良好;

(2)根据反应物的状态和反应条件选择合适的气体发生装置。

【解答】(1)检查装置气密性。关闭止水夹,往长颈漏斗中加入一定量水,若观察到稳定后长颈漏斗内液面高于锥形瓶内液面现象,说明装置气密性良好。

(2)根据图片可知,这个装置适用于反应物为固体和液体,且不需要加热的气体制取。因为A和C中,氢气和二氧化碳气体制取的反应物为固体和液体,且不需要加热,所以能用该装置制取的有A和C。

三、实验探究题

21.【答案】 (1)一氧化碳和二氧化碳(CO和CO2)

(2)除去CO2气体

(3)排尽装置中原有的空气

(4)CO+CuO ? Cu+CO2

【解析】【分析】(1)B中澄清的石灰水变浑浊,说明气体中含有二氧化碳;F中澄清的石灰水变浑浊,E装置中出现红色物质,说明气体与氧化铜反应,生成了二氧化碳和铜单质,那么该气体应该是一氧化碳。

(2)二氧化碳和氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,因此C中的氢氧化钠溶液用于吸收二氧化碳,避免对后面的实验产生影响。

(3)实验中要验证是否存在二氧化碳气体,而空气中含有二氧化碳,因此必须在实验前将装置中的空气排出去。

(4)确定反应物、反应条件和生成物,进而写出反应的方程式。

【解答】(1)[实验结论]该气体由一氧化碳和二氧化碳(CO和CO2)组成。

(2)[实验反思]C装置的作用是除去CO2气体。

(3)步骤②通入一定量氮气的目的是排尽装置中原有的空气。

(4)E装置中氧化铜粉末与一氧化碳反应,生成铜单质和二氧化碳气体,反应的方程式为: CO+CuO???Cu+CO 。

22.【答案】 (1)作对照

(2)节菱孢霉菌

(3)B

【解析】【分析】控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。霉菌是真菌的一种,其特点是菌丝体较发达,无较大的子实体。同其他真菌一样,也有细胞壁,寄生或腐生方式生存。霉

【解答】(1) 未接种的灭菌甘蔗汁以同样的方法进行实验,是为了与实验组形成对照;

(2)由实验结果可知,接种节菱孢霉菌中毒小鼠数量最多且与人中毒症状一致,所以 食用“红心”甘蔗导致人中毒的霉菌是节菱孢霉菌;

(3)A、3-硝基丙酸这种毒素高温不易分解,所以红心甘蔗榨汁后也不能饮用;故A错误;

B、发霉的面包已经被污染了,不可食用;故B正确;

C、黄曲霉素高温不易分解,因此污染后的花生加热后食用依然可能中毒;故C错误;

故答案为:(1)作对照;(2) 节菱孢霉菌;(3)B。

23.【答案】 (1)分解叶绿素,除去叶圆片本身的颜色对实验结果的干扰

(2)叶圆片是否变蓝色

(3)植物光合作用需要光

(4)植物光合作用需要叶绿体

【解析】【分析】绿色植物通过叶绿体利用光能把二氧化碳和水转变成储存能量的有机物,并释放出氧气的过程叫绿色植物光合作用。

【解答】(1)把取下的叶圆片放入装有酒精溶液的试管中水浴加热脱色后在清水中漂洗,使叶片含有的叶绿素溶解到酒精中至叶片变成黄白色,叶绿素为绿色,脱色后便于观察,如不脱色,不易观察到淀粉遇碘变蓝的现象。即实验步骤④中将叶圆片放入酒精溶液中进行脱色处理的目的是分解叶绿素,除去叶圆片本身的颜色对实验结果的干扰。

(2)小金同学是根据叶圆片是否变蓝色作为观察指标来判断个叶圆片在实验过程中是否发生了光合作用。

(3)A是用黑纸片遮光的绿色部位,B是未遮光的绿色部位,A和B进行对照的目的是,验证植物光合作用需要光。

(4)观察实验现象,见光的B圆片能进行光合作用制造出淀粉,淀粉遇碘变蓝色;不含叶绿体的C圆片无法进行光合作用,没有变蓝色,说明植物进行光合作用的场所是叶绿体,植物光合作用需要叶绿体。

故答案为:(1)分解叶绿素,除去叶圆片本身的颜色对实验结果的干扰?? ?(2)叶圆片是否变蓝色? ??(3)植物光合作用需要光? ??(4)植物光合作用需要叶绿体

24.【答案】 (1)对照

(2)酶的活性

(3)促进

【解析】【分析】对照实验又叫对照比较实验或单一变量实验,是探究实验的一种基本形式。是指在研究一个条件对研究对象有何影响,处理意义(究果)或作用(析因)时,所进行的除了这个条件不同外其它条件都相同的实验。

【解答】(1)该实验的变量是氯化钠溶液的浓度,往编号1的试管中,添加5mL蒸馏水,设计第1组实验的目的是为了对照。

(2)酶的催化作用具有高效性、专一性,需要适宜的温度和PH等。在实验过程中,设计水浴的温度不能过高或过低,原因是过高或过低的温度会影响酶的活性 ,对实验结果产生干扰。?

(3)分析表格,比较不同浓度范围内的氯化钠溶液对菠萝蛋白酶的活性的影响,我们发现氯化钠溶液对菠萝蛋白酶的活性具有促进作用。

故答案为:(1)对照? ?(2)酶的活性? ?(3)促进

25.【答案】 (1)温度升高导致生成气体膨胀,体积变大(其它合理答案也可)。

(2)过氧化氢溶液用量一定时,其分解速度随苹果质量的增大而增大,且增大得越来越慢。

(3)100

【解析】【分析】酶是由活细胞产生的、对其底物具有高度特异性和高度催化效能的蛋白质或RNA。酶的催化作用有赖于酶分子的一级结构及空间结构的完整。控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。

【解答】(1)实验过程会产生氧气,气体体积受温度的影响较大,当温度升高时,气体体积会急剧增大,影响实验结果;

(2)由乙图可知,气体产生的速度是先快后慢的,由此可知,随着苹果质量的增大,其分解速率也越来越快,但会慢慢变慢;

(3)由乙图可知,苹果质量为6g时,产生气体的速率为0.04毫升/秒,所以其所需时间为6毫升÷0.04毫升/秒=150s加入反应物量变大,提高反应速率,,所以收集时间小于150秒,因此在可以推断为100秒,只要时间不超过150秒,合理即可;

故答案为:(1) 温度升高导致生成气体膨胀,体积变大(其它合理答案也可) ;(2) 过氧化氢溶液用量一定时,其分解速度随苹果质量的增大而增大,且增大得越来越慢;(3)100(不超过150即可)。

26.【答案】 (1)①用电子天平称取50克新鲜菠菜,将其放入不透明的装置甲中,扎紧袋口,通过传感器读取并记录装置内CO2含量a%.

②将装置放置在10℃恒温箱中4小时后,再次通过传感器读取并记录装置内CO2含量b%。计算出a%与b%的差值。

③将恒温箱的温度调整为20℃、30℃、40℃,换用长势相近、质量相等的新鲜菠菜重复上述步骤。

④比较不同组别装置甲内二氧化碳含量在实验前后的差值,确定差值最大的一组,在其实验温度附近设置更小温度梯度重复上述实验。比较实验结果,得出结论。

(2)不赞同。因为菠菜进行呼吸作用的同时也进行蒸腾作用,也会导致菠菜质量减小。

【解析】【分析】控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。呼吸作用指机体将来自环境的或细胞自己储存的有机营养物的分子,通过一步步反应降解成较小的、简单的终产物的过程。

【解答】(1)该实验是为了探究菠菜呼吸作用最强的温度,所以实验中的变量是温度,通过恒温箱来调节不同的温度即可,呼吸作用会消耗有机物产生二氧化碳,通过显示器中显示的二氧化碳浓度的变化即可;

(2)菠菜质量的变化除了呼吸作用外,还有可能是因为蒸腾作用导致的,而二氧化碳只能通过呼吸作用产生;

故答案为:(1) ①用电子天平称取50克新鲜菠菜,将其放入不透明的装置甲中,扎紧袋口,通过传感器读取并记录装置内CO2含量a%.

②将装置放置在10℃恒温箱中4小时后,再次通过传感器读取并记录装置内CO2含量b%。计算出a%与b%的差值。

③将恒温箱的温度调整为20℃、30℃、40℃,换用长势相近、质量相等的新鲜菠菜重复上述步骤。

④比较不同组别装置甲内二氧化碳含量在实验前后的差值,确定差值最大的一组,在其实验温度附近设置更小温度梯度重复上述实验。比较实验结果,得出结论。

(2) 不赞同。因为菠菜进行呼吸作用的同时也进行蒸腾作用,也会导致菠菜质量减小。

27.【答案】 (1)乙图中的蜡烛燃烧时间比甲图中长

(2)增加一组实验,与图乙实验器材相同,将蜡烛点燃和植物--起放人玻璃罩,遮光处理,观察蜡烛燃烧情况并记录。

(3)指示氧气产生的位置;叶绿体是绿色植物产生氧气的场所

【解析】【分析】控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程。

【解答】(1)蜡烛燃烧过程中需要消耗氧气,而实验一中得出植物光合作用会产生氧气,是因为放有植物的蜡烛燃烧的时间比没有放植物的时间长;

(2)实验二中缺乏了对照实验,实验二的结论是有光植物产生了氧气,要额外设置一组除没有光照外其他均相同的实验进行对照;

(3)好氧细菌会具有产生氧气的部位,通过好氧细菌的分布可以知道产生氧气的位置;由实验三可知,好氧细菌分布在有光照的叶绿体周围,说明叶绿体是植物产生氧气的场所;

故答案为:(1) 乙图中的蜡烛燃烧时间比甲图中长;(2) 增加一组实验,与图乙实验器材相同,将蜡烛点燃和植物--起放人玻璃罩,遮光处理,观察蜡烛燃烧情况并记录;(3)指示氧气产生的位置;叶绿体是绿色植物产生氧气的场所。

28.【答案】 甲状腺激素可能会影响成年鼠耗氧量;控制变量法;促进

【解析】【分析】控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。甲状腺激素是甲状腺所分泌的激素,作用于人体几乎全部细胞,具有促进新陈代谢和发育,提高神经系统的兴奋性;呼吸,心律加快,产热增加。

【解答】【建立猜想】该实验是为了探究甲状腺激素对成年鼠耗氧量的影响,因此建立的假设是甲状腺激素可能会影响成年鼠耗氧量;

【交流评价】(1)由表格可知,该实验中只有一个变量,即甲状腺激素,因此采用了控制变量法;

(2)切除甲状腺的小鼠耗氧量降低,而额外增加甲状腺激素的小鼠耗氧量则会增加,说明甲状腺激素能促进成年鼠的新陈代谢;

故答案为:【建立猜想】甲状腺激素可能会影响成年鼠耗氧量;

【交流评价】(1)控制变量法;(2)促进。

29.【答案】 (1)等量的生理盐水

(2)无明显差异

(3)亲缘关系近

(4)95%

【解析】【分析】对照实验是在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同外,其他条件都相同的实验,这个不同的条件,就是惟一变量。设置一组对照实验,使实验结果具有说服力.一般的对实验变量进行处理的,就是实验组,没有处理是的就是对照组。

【解答】(1)实验为探究疫苗X的安全性和有效性,为作对照实验,而A组注射的是X疫苗,因此B组注射的是等量的生理盐水。

(2)实验结果:仅A组小鼠的血清中检测到相应的特异性抗体,两组小鼠的其余生理和生化指标无明显差异,说明疫苗X对小鼠是安全有效的。

(3)交流反思;有研究者认为,通过小鼠实验筛选出的疫苗,还需要用灵长类动物(如猴)实验评估疫苗,进一步确认安全有效后,方可进行临床试验。从进化角度分析,支持用灵长类动物实验评估疫苗的理由是亲缘关系近。

(4)疫苗保护率=(安慰剂组患病率一疫苗组患病率)÷安慰剂组患病率×100%,

安慰剂组患病率=16010000×100%=1.6%;疫苗组患病率=810000×100%=0.08%

疫苗保护率=1.6%-0.08%1.6%×100=95%,

故结果分析:Ⅲ期临床试验在疫区招募了20000名志愿者,试验结果如表所示,则该疫苗保护率是95%。

故答案为:(1)等量的生理盐水(2)无明显差异(3)亲缘关系近(4)95%

30.【答案】 尿素;无色酚酞;分裂;分解者

【解析】【分析】(1)除了一个因素以外,其余因素都保持不变的实验叫做对照实验。(2)氨气能使无色酚酞试液变红。(3)细菌和真菌是生态系统中的分解者。

【解答】③实验为探究某土壤样品中是否含X细菌,因此需要在A培养皿中放入尿素,B培养皿不加,为了做对照实验。

⑤由于“X细菌”)能将环境中的尿素转化为氨气,而氨气能使无色酚酞试液变红,因此在A和B两个培养皿中加入无色酚酞,观察颜色变化。

(1)A培养基表面显红色,是由于培养基中含有较多的氨水。这是由于X细菌在适宜环境下进行分裂生殖,产生较多的X细菌所致。

(2)X细菌能将尿素转化为氨气,所以它是生态系统中的分解者。

故答案为:③尿素 ⑤无色酚酞(1)分裂(2)分解者

31.【答案】 (1)同位素

(2)光合作用产生的氧气中的氧元素来源于二氧化碳还是水

(3)有光

(4)无机盐

【解析】【分析】本题为实验探究题,分析题中信息,生成的O2中的氧元素与H2O中的氧元素一致,故得出“光合作用释放的氧气中的氧元素来自水”的结论。光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化为储存着能量的有机物,并释放氧气的过程。

【解答】(1)18O和16O的质子数相同而中子数不同,互为同位素。

(2)光合作用我们可以用表示式来表示:CO2+H2O→ 叶绿体光能有机物(储存着能量)+O2

, 由于在第一组实验中向绿色植物提供H2O和C18O2, 如果光合作用释放的氧全部来自于H2O,那么表达式可以表示为:C18O2+H2O→ 叶绿体光能有机物(储存着能量)+O2, 从表达式中可看出O原子来自于H2O,而不来自于C18O2, 因为C18O2的氧原子已经做了标记18。由于在第二组实验中向同种植物提供H218O和CO2, 如果光合作用释放的氧全部来自于H2O,那么表达式为:

CO2+H218O→ 叶绿体光能有机物(储存着能量)+18O2 , 从表达式中就可很明显地看出18O原子是来自于H218O,而不是来自于CO2, 因为CO2的氧原子没有做标记,而第一组实验产生的物质为O2, 第二组实验产生的物质为18O2? , 因此该实验是为了研究光合作用产生的氧气中的氧元素来源于二氧化碳还是水。

(3)由于绿色植物需要光合作用,因此该实验必须在有光条件下进行。

(4)小球藻可以吸收无机盐,同时通过光合作用吸收其中的二氧化碳。

故答案为:(1)同位素(2)光合作用产生的氧气中的氧元素来源于二氧化碳和水(3)有光(4)无机盐

32.【答案】 (1)对照作用

(2)强(或高)

【解析】【分析】酶是由活细胞产生的、对其底物具有高度特异性和高度催化效能的蛋白质或RNA。酶的催化作用有赖于酶分子的一级结构及空间结构的完整。控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。

【解答】(1)该实验是为了探究温度对酶活性的影响,因此常温组是作为对照组的;

(2)由表格可知,低温组产生的气泡很少,说明常温条件下过氧化氢酶的活性比低温条件下高;

故答案为:(1)对照作用 ;(2)强(或高)。

?

33.【答案】 (1)蒸馏水或水

(2)A、B两瓶均变瘪且A瓶的变瘪程度更大;或者Ca(OH)。溶液与CO2混合后,溶液pH变小

(3)重新实验,将足量的饱和Ca(OH)2溶液加入集满CO2的塑料瓶中(或者继续向A瓶内加入足量的饱和澄清石灰水)

【解析】【分析】(1)如果瓶子变瘪只和二氧化碳溶于水有关,那么将等量的二氧化碳分别倒入氢氧化钙溶液和水时,气压的变化应该是相同的,最终瓶子的变瘪程度应该是相同的,据此设计对比实验;

(2)可从实验一和实验二中找到不同的现象,利用这些现象说明氢氧化钙和二氧化碳发生了反应;

(3)根据资料可知,之所以生成了可溶性的碳酸氢钙,是因为二氧化碳过量,也就是碳酸钙不足,因此只要通让氢氧化钙溶液过量就会看到有碳酸钙沉淀生成。

【解答】(1)如果要证明氢氧化钙是否与二氧化碳反应,只需将等量的氢氧化钙溶液和水做对比实验即可,因此表中“?”处的内容应该是蒸馏水或水。

(2)能判断“Ca(OH)2溶液与CO2发生化学反应”的依据:A、B两瓶均变瘪且A瓶的变瘪程度更大;或者Ca(OH)。溶液与CO2混合后,溶液pH变小。

(3)对实验一进行的改良为:将足量的饱和Ca(OH)2溶液加入集满CO2的塑料瓶中(或者继续向A瓶内加入足量的饱和澄清石灰水)。

34.【答案】 (1)专一

(2)②分别往①中两个试管加人相同体积的稀盐酸和蒸馏水。

③另取两支试管各加人相同体积1%淀粉溶液,与①中的两支试管一同置于37℃水浴锅中水浴加热一段时间。

④将两份淀粉溶液分别与步骤②两支试管中的液体混合,并充分振荡后,置于37℃水浴锅中水浴加热一段时间。

⑤取出水浴锅中的2支试管,分别滴加1~2滴0.4%的碘酒溶液,观察比较溶液颜色变化。

⑥多次重复实验。

【解析】【分析】酶是由活细胞产生的、对其底物具有高度特异性和高度催化效能的蛋白质或RNA。酶的催化作用有赖于酶分子的一级结构及空间结构的完整。控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。

【解答】(1) 唾液淀粉酶只能分解淀粉,体现了酶的专一性;

(2)由题干可知,该实验主要是为了验证pH对酶活性的影响,因此该实验的步骤要体现唯一变量原则,同时由于酶具有高效性,所以要先让两支试管体现不同的酸碱性的环境中,然后在37℃的水浴环境中一段时间,最后分别加入碘液进行验证;为了避免实验现象的偶然性,则需要重复多次实验;

35.【答案】 (1)变化的(或“不固定的”等意思相近均可)

(2)日照时间的长短变化是引起候鸟迁徙的原因。

(3)不合理,只进行了一种候鸟的研究,不具有普遍意义。(其他合理解释均可)

【解析】【分析】控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。

【解答】(1)洛文教授发现黄脚鹬首次产蛋日期都是在每年的5月26~29日,认为温度不是候鸟迁徙的原因,因为每年的同一日期的气温是不稳定的;

(2)由洛文教授的实验过程可知,其认为导致候鸟迁徙的原因是光照时间长短导致的;

(3)由题干信息可知,洛文教授只捕获了一种候鸟做了实验,不具有普遍意义;

故答案为:(1) 变化的(或“不固定的”等意思相近均可) ;(2) 日照时间的长短变化是引起候鸟迁徙的原因;(3) 不合理,只进行了一种候鸟的研究,不具有普遍意义。(其他合理解释均可) 。

36.【答案】 (1)失水

(2)光照、温度(合理即可)

(3)无性

【解析】【分析】1、当细胞液浓度大于土壤溶液浓度时细胞吸水,当细胞液浓度小于土壤溶液浓度时细胞失水;

2、影响植物生长的因素有水分、光照和温度等。在研究绣球花与土壤溶液的酸碱性有关的实验中,控制土壤溶液的酸碱性不同,而使其他因素相同;

3、扦插是剪取植物上带芽的枝段,插入土中,不久这些枝段就会生根发芽,长成新的植株。有性生殖是指通过两性生殖细胞的结合产生新个体的生殖方式。无性生殖是指不通过两性生殖细胞结合繁殖新个体的方式。

【解答】(1) 实验中浇灌的溶液浓度过高时, 会使根毛细胞会失水, 而造成绣球植株损伤甚至死亡;

(2) 实验中,除控制土壤溶液酸碱性不同,其他种植条件要保持相同,例如: 光照、温度;

(3)扦插是利于植物的茎长成新的植株,没有两性生殖细胞的结合,属于无性生殖。

故答案为:(1)失水? (2)光照、温度? (3)无性

37.【答案】 钝端;1号2号3号;质量

【解析】【分析】1、在气室的一端由于是空心的密度较小,鸡蛋浸在水中时有气室的一端会上浮而没有气室的一端会下沉,所以有气室一端与水面更接近,而没有气室的一端会与水底更接近;

2、在整个鸡蛋体积不变的情况下,受到的浮力不变,而气室体积越大的鸡蛋质量越小,越易往上浮, θ?角度越大;

3、鸡蛋的体积与存放的时间无关。鸡蛋浸没在水中时受到的浮力是不变的,而要由沉在底部到上浮只能是鸡蛋的重力减小了,而由重力减小可知鸡蛋的质量减小了。

【解答】(3)从图中可知鸡蛋在水中时,钝端有往上的趋势,尖端靠近底面。而有气室的一端会上浮可知,气室位置在鸡蛋的钝端附近;

(4)鸡蛋气室占比越大越易上浮,1号鸡钝端在最上面,2号鸡蛋的钝端次之,3号的鸡蛋钝端更低,由此可知气室占整个鸡蛋的体积比从高到低的顺序为1号2号3号;

(5)由分析可知,鸡蛋的体积不变所以受到的浮力不变,鸡蛋由沉在底部变成上浮只能是鸡蛋的重力减小,由此可知, 自然状态下,随着鸡蛋存放时间变长,鸡蛋的质量会变小 从而使鸡蛋的密度变小。可以判断,实验中漂浮在水面上的鸡蛋存放时间较久。

故答案为:钝端;1号2号3号;质量

38.【答案】 (1)②

(2)不存在稀盐酸时,反应产生的氯化钙溶液中含有氯离子,也与AgNO3溶液反应产生白色沉淀

(3)氢离子(或H+)

(4)澄清石灰水变浑浊

【解析】【分析】(1)石灰石中含有杂质的量肯定较少,但是反应停止后试管底部固体残留量比较大,因此可能是石灰石没有完全反应;

(2)稀盐酸和碳酸钙反应生成了氯化钙,滴入硝酸银后,氯化钙会和硝酸银反应生成白色沉淀,因此无法通过白色沉淀确定是否有稀盐酸剩余;

(3)HCl和CaCl2中都含有氯离子,但前者呈酸性后者呈中性,说明氢离子是决定稀盐酸性质的离子;

(4)能够使澄清的石灰水变浑浊的气体肯定是二氧化碳,而碳酸钙能够和稀盐酸反应生成二氧化碳气体,因此可以据此现象判断是否残留碳酸钙。

【解答】(1) 【初步分析】反应停止后,某同学根据上述实验现象进行初步判断,得出了石灰石没有反应完的结论。支持该同学得出这一结论的依据②;

(2)但小金认为根据这一现象是不能得出原残留液中存在盐酸的结论,小金的理由是不存在稀盐酸时,反应产生的氯化钙溶液中含有氯离子,也与AgNO3溶液反应产生白色沉淀。

(3) 探究原残留液体中是否还有盐酸,真正需要检验的离子是氢离子(或H+);

(4) 探究残留块状固体中是否还有碳酸钙。小丽取原残留块状固体用水洗净后加入稀盐酸,将产生的气体通入澄清石灰水,出现了:澄清石灰水变浑浊的现象,于是得出残留块状固体中还存在碳酸钙。

39.【答案】 (1)①②③

(2)CH4;不合理,因为CH4与氧化铜反应后也生成了水

(3)N2H4+2CuO ? 2Cu+N2+2H2O

【解析】【分析】(1)氧化铜为黑色固体,铜单质为红色固体;无水硫酸铜粉末为白色,而一旦吸水会变成蓝色的五水硫酸铜晶体;二氧化碳和氢氧化钙反应生成碳酸钙白色沉淀,根据甲烷和氧化铜的反应产物分析即可;

(2)①氢氧化钙溶液变浑浊,说明有二氧化碳气体产生。氢气中不含碳元素,而甲烷中含有碳元素,因此肯定有甲烷存在;

②固体由白色变成蓝色,说明硫酸铜粉末吸收了水,即反应中有水生成。由于氧化铜中只含有氧元素,所以水中的氢元素肯定来自于气体X,由于氢气和甲烷中都含有氢元素,所以无法判断是否有氢气的存在。

(3)根据反应现象分析火箭燃料X与氧化铜反应的产物,然后根据质量守恒定律确定X的元素组成,并对它的化学式进行推断,最后写出反应的化学方程式。

【解答】(1) 加热时, CH4能与CuO反应生成Cu、CO2和H2O ,?那么将CH4气体按如图所示装置进行规范实验,可观察到的实验现象有: A装置中的黑色粉末变成光亮的红色物质 ; B装置中的固体由白色变蓝色 ; C装置中溶液变浑浊 ,故选①②③。

(2)① C装置中溶液变浑浊,可证明气体X中含有CH4;

② 根据B装置中的固体由白色变蓝色的现象,得出气体X中含有H2的结论, 我认为这个结论不合理,理由是: CH4与氧化铜反应后也生成了水 。

(3)A装置中的黑色粉末变成光亮的红色物质,肯定有铜单质生成;B装置中的固体由白色变蓝色,肯定有水生成;C装置中溶液不变浑浊,肯定没有二氧化碳产生。C中导出的气体是空气中含量最多的物质,肯定有氮气生成。据此可知,反应产物是Cu、H2O和N2。由于氧化铜中只含有Cu和O元素,而X只由两种元素组成,根据质量守恒定律可知,那么X肯定有N和H元素组成。设它的化学式为NxHy,根据它的相对分子质量为32得到:14x+1y=32,解得:x=2,y=4,因此X的化学式为N2H4 , 那么反应的化学方程式为:N2H4+2CuO ? 2Cu+N2+2H2O.

40.【答案】 (1)1.52

(2)滑动变阻器;左;2.2

【解析】【分析】(1)根据乙图读出灯泡的额定电流,然后根据P=UI计算灯泡的额定功率;

(2)当灯泡正常发光时,灯泡两端的电压为3.8V,此时变阻器两端的电压U变=U总-UL=6V-3.8V=2.2V<3V。既然电压表的0~15V的量程损坏,那么不妨将电压表与变阻器并联,当它的示数为2.2V时,小灯泡正常发光,据此分析解答。

【解答】(1)根据乙图可知,电流表选择的量程是0~0.6A,分度值为0.02A,那么灯泡的额定电流为0.4A,因此灯泡的额定功率为:PL=ULIL=3.8V×0.4A=1.52W;

(2)步骤二:保持滑动变阻器的滑片位置不变,再将该电压表接在滑动变阻器两端;

步骤三:闭合开关,将滑动变阻器的滑片直到电压表示数为:U变=U总-UL=6V-3.8V=2.2V;

因为原来电压表的示数为3V,要变为2.2V,因此变阻器的电压变小,根据串联电路电压与电阻成正比的规律可知,变阻器的阻值应该变小,即滑片向左移动。

41.【答案】 (1)①将质量分数为16%的硫酸铜溶液稀释成4%、8%、12%的硫酸铜溶液备用;

②在相同环境下,取4支相同的试管各放1根大小相同的铁丝,分别加入5毫升4%、8%、12%、16%的硫酸铜溶液;

③在20分钟内,观察反应溶液的变化,每隔2分钟记录各试管中溶液颜色;

④比较不同浓度的硫酸铜溶液在相同反应时间时的溶液颜色,同时比较同一浓度的硫酸铜溶液在不同时间的颜色变化,得出溶液浓度和反应时间对溶液颜色变化的影响。

(2)硫在空气中燃烧产生淡蓝色火焰,在氧气中燃烧产生蓝紫色火焰

【解析】【分析】(1)实验探究溶液颜色变化与溶液浓度和反应时间的关系,根据控制变量法的要求可知,需要控制放入铁丝的大小、加入硫酸铜溶液的体积数相同,而改变溶液的浓度,并分段记录反应时间和溶液颜色的变化,最后根据现象得出结论即可;

(2)可以根据硫在空气中和氧气中燃烧的不同现象解答。

【解答】(1)我设计的实验方案和步骤为:

①将质量分数为16%的硫酸铜溶液稀释成4%、8%、12%的硫酸铜溶液备用;

②在相同环境下,取4支相同的试管各放1根大小相同的铁丝,分别加入5毫升4%、8%、12%、16%的硫酸铜溶液;

③在20分钟内,观察反应溶液的变化,每隔2分钟记录各试管中溶液颜色;

④比较不同浓度的硫酸铜溶液在相同反应时间时的溶液颜色,同时比较同一浓度的硫酸铜溶液在不同时间的颜色变化,得出溶液浓度和反应时间对溶液颜色变化的影响。

(2) 因反应物浓度不同导致实验现象不同的例子:硫在空气中燃烧产生淡蓝色火焰,在氧气中燃烧产生蓝紫色火焰?。

42.【答案】 (1)将测量部位放大;控制测量区域面积相同

(2)头发密度总体上随年龄的增大而减少

(3)30~39岁;对表二中的4组数据求平均值,结果为140根/厘米?,并与表一中数据对照

【解析】【分析】1、头发细密难以计数,题图可知皮肤镜有放大作用,且能使不同人测量部位的大小相同;

2、根据表一中年龄与头发密度数据的变化关系可以得出变化的趋势;

3、表一的数据是人不同部位采集头发数据后的平均值。表二数据是某位志愿者不同部位的头发密度,对这些部位的密度取平均值后就是这位志愿者的头发密度,再与表一比较可得志愿者的年龄。

【解答】(1) 测量头发密度时,把志愿者的头发剪短,然后用皮肤镜轻压测量部位,再拍照取样,并用电脑打开照片,如图所示。推测皮肤镜在该实验中的作用是 将测量部位放大;控制测量区域面积相同 ;

(2)由表一数据可知当年龄增大时头发密度的变化趋势是减少的,所以可得出的结论是: 头发密度总体上随年龄的增大而减少 ;

(3)这位志愿者的头发密度是:167+156+119+1184=140根/厘米2 , 对应表一可知处于30~39岁年龄段。分析过程为: 对表二中的4组数据求平均值,结果为140根/厘米?,并与表一中数据对照 。

故答案为:(1) 将测量部位放大;控制测量区域面积相同 ? (2) 头发密度总体上随年龄的增大而减少 ? (3) 30~39岁;对表二中的4组数据求平均值,结果为140根/厘米?,并与表一中数据对照

43.【答案】 (1)B

(2)V菌能提升小鼠的运动能力

(3)丙酸盐

(4)大于

【解析】【分析】控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。

【解答】(1) 研究人员选取“多名”运动员,其目的避免实验现象的偶然性;

A、多次测量株高,是为了求平均值,减小数据误差;故A不符合题意;

B、取用多粒种子,是为了避免实验现象的偶然性;故B符合题意;

C、选用多个温度,是为了设置变量;故C不符合题意;

(2)实验一注射了V菌的小白鼠的运动能力明显增强,所以V菌能够增加小白鼠的运动能力;

(3)进一步发现中,想探究的是乳酸的增加还是丙酸盐对V菌数量起到促进作用,所以实验二中注射一定浓度 的丙酸盐;

(4)久坐人员的运动能力明显低于长期运动人员,所以其体内的V菌数量肯定低于长期运动人员的;

故答案为:(1)B;(2)V菌能提升小白鼠的运动能力;(3)丙酸盐;(4)大于。

44.【答案】 (1)秒表

(2)伞面材料、伞面面积

(3)

组别

伞面材料

伞面面积

( cm2)

伞和重物的

总质量( g)

降落时间( s)

第 1 次

第 2 次

第 3 次

平均

5

纱布

1200

120

//////

//////

//////

//////

【解析】【分析】(1)根据v=st可知,要得到物体的运动速度,必须知道路程和时间。利用刻度尺可以测量降落伞下降的高度,而测量下落的时间必须使用秒表;

(2)根据控制变量法的要求,对表格中的数据进行比对,确定变化的因素,然后观察降落时间是否有差异,如果有差异,则说明与这个因素有关;

(3)根据(2)中的结论确定还有哪个因素没有研究,然后根据控制变量法的要求设计实验。

【解答】(1)实验时,同学们发现实验器材中缺少一种测量时间的工具,即秒表;

(2)将实验1和2对比可知,当伞和重物的总质量和伞面面积相同时,伞面材料不同,下降的速度不同;

将实验3和4对比可知,当伞和重物的总质量和伞面材料相同时,伞面面积越大,下降的速度越小。那么得到结论:分析上述数据, 发现降落伞下降的速度与伞面材料、伞面面积有关。

(3)根据(2)中表格可知,实验没有探究降落伞下落速度与伞和重物的总质量的关系,因此要保证伞面材料和伞面面积相同,而改变伞和重物的总质量。将实验1作为对比实验,那么伞面材料为纱布,伞面面积1200cm2 , 而总质量增大为120g,如下图所示:

组别

伞面材料

伞面面积

( cm2)

伞和重物的

总质量( g)

降落时间( s)

第 1 次

第 2 次

第 3 次

平均

5

纱布

1200

120

//////

//////

//////

//////

45.【答案】 (1)万用瓶中的水会进入导管并形成一段稳定的水柱

(2)排尽W型管内的空气,防止点燃酒精灯进行加热时发生爆炸

(3)有气泡

一、选择题

1.(2021·宁波)“操作千万条,安全第一条”。卞列实验操作符合安全要求的是(??? )

A.?点燃酒精灯

B.?转移蒸发皿

C.?闻气味

D.?稀释浓硫酸

2.(2021·杭州)下列说法最接近实际的是( ???)

A.?人体正常的温度约为22℃???????????????????????????????????B.?人正常骑自行车的速度约为20m/s

C.?一枚一元人民币硬币的质量约为50g???????????????????D.?一本《科学》课本的重力约为3N

3.(2021·绍兴)下列科学实验设计方案正确的是(??? )

A.?①区分铁和硫化亚铁???????????????????????????????????????????B.?②验证铁钉生锈需要氧气

C.?③干燥并收集一瓶氧气???????????????????????????????????????D.?④测定空气中氧气的体积分数

4.(2021·绍兴)下列实验操作正确的是(??? )

A.?加热液体 ?????????????????????????????????????B.?加固体药品

C.?滴加液体药品 ????????????????????????????????????????D.?检验气密性

5.(2021·嘉兴)科学实验既要操作规范,又要保障安全。下列实验操作中符合要求的是( ??)

A.?移走蒸发皿 ???????????????????????????B.?使用测电笔

C.?夹持试管 ??????????????????????????????D.?添加砝码

6.(2020·衢州)基本仪器的规范使用很重要。下列实验操作正确的是( ?)

A.?倾倒试剂?????????????????????????????B.?称量氢氧化钠固体

C.?加热液体??????????????????????????????????D.?点燃酒精灯

7.(2020·台州)正确规范的操作是实验成功的关键,下列实验操作规范的是( ??)

A.?闻气味 ????????????????????????????????????????B.?滴加液体

C.?倾倒液体 ???????????????????????????D.?稀释浓硫酸

8.(2020·湖州)下列实验操作中,规范的是(??? )

A.?滴加液体 ????????????????????????????????????????????B.?点燃酒精灯

C.?显微镜调焦 ????????????????????????????????????D.?称量液体的质量

9.(2020·湖州)除去下列物质中混有的少量杂质,下列方案不可行的是(??? )

选项

物质

杂质

方案

A

Cu粉

Zn粉

加入足量CuCl2溶液后过滤、洗涤、干燥

B

CO气体

CO2气体

通过足量的氢氧化钠溶液后干燥

C

NaCl固体

Na2CO3固体

加入足量的稀盐酸后蒸发

D

BaCO3固体

BaCl2固体

加水溶解再通入足量的二氧化碳后蒸发

A.?A???????????????????????????????????????????B.?B???????????????????????????????????????????C.?C???????????????????????????????????????????D.?D

10.(2020·宁波)下列实验操作需要纠正的是( ?)

A.?检查气密性 ??????????????????????????????????B.?向试管中加固体

C.?倾倒液体 ??????????????????????????????????D.?收集氧气

11.(2020·绍兴)下列实验操作正确的是(??? )

A.?读取液体体积 ???????????????????????????????????B.?闻气味

C.?测定溶液pH ?????????????????????????????D.?稀释浓硫酸

12.(2020·绍兴)科学研究常采用转换、模型、分类和控制变量等研究方法,下列采用转换的是(??? )

A.?模拟月相的形成 ??????????????B.?探究种子萌发的部分条件

C.?纯净物的类别 ???????????????????D.?测量木块受到的摩擦力

13.(2020·嘉兴)进行实验探究时,若要使已获得的探究结论更具有说服力,下列做法通常无效的是( ?)

A.?增加自变量的数??????B.?同一实验者重复实验??????C.?增加实验样本的数量??????D.?不同实验者重复实验

14.(2020·杭州)下列估算最接近实际的是(??? )

A.?一个中学生受到的重力约为50N???????????????????????????????B.?科学课本中一张纸的厚度约为8nm

C.?一个成年人双脚站立时对地面的压强约为1000Pa?????D.?成年人正常步行速度约为1.3m/s

二、填空题

15.(2021·宁波)家庭医药箱里有一瓶标签缺损的医用双氧水,为测定其溶质质量分数,小宁设计了如图实验:在试管中放入一定量的二氧化锰,然后用注射器注入10mL该医用双氧水,直到试管中不再有气泡产生,通过测量量筒中水的体积就可以大致计算出双氧水质量分数。

(1)实验中用排水法测量氧气的体积是因为氧气具有________的性质。

(2)若俯视读得量筒中水的体积,则测得的双氧水质量分数将________。(填“偏大”“偏小”或“不变")。

16.(2021·温州)1783年,拉瓦锡利用如图装置探究水的组成:往A杯中滴加少量的水,水通过灼热的铁管时发生汽化,水蒸气与灼热的铁反应,生成了一种黑色固体(Fe3O4)和“可燃空气”,将气体通过放在冷水中的铜管,在B装置中收集到纯净的可燃空气。最终,拉瓦锡证明了水是由两种元素组成的。

(1)将气体通过放在冷水中的铜管,目的是除去________。

(2)将B装置收集到的可燃空气在氧气中点燃,生成了水。可燃空气的名称是________。

(3)若该实验中生成的黑色固体质量为m1 , 可燃空气的质量为m2 , 可燃空气完全燃烧生成水的质量为m3 , 如果水是由“氧元素”和“可燃空气元素”组成的,则m1、m2、m3三者应满足的关系是________。

17.(2021·湖州)如图是小勇用自制空气炮吹灭烛焰的实验。拉伸弹性薄膜然后放手,空气会从一端喷出,这是因为气体具有________。烛焰被吹灭是由于________。利用烛焰被吹灭确定空气流动与下列哪项采取的科学方法相同?________

①用带箭头的直线表示光的传播路线和方向

②利用被吸引的大头针数目来比较电磁铁的磁性强弱

③控制电压相等,研究电流与电阻的关系

18.(2020·宁波)自然正在向人类发出“警报”。

【材料】2020年2月9日,巴西科学家在南极西摩岛测得高达20.75℃的气温,再次刷新了南极大陆气象观测记录温度的最高值。

【材料二】2020年2月底,南极地区又有新消息:气候变化引起南极地区藻类大量繁殖,导致出现了“红雪”、“绿雪”现象,而且雪地表面颜色的改变进一步加速了积雪的熔化。

【材料三】气温随着海拔的升高而降低,以前在海拔5000m以上植物很难生存。但研究人员发现,近年来珠穆朗玛峰附近,海拔5000m至5500m范围内的植被显著增加。

(1)材料二中,积雪加速熔化的主要原因是:物体表面颜色越深,________。

(2)从上述材料中可以判断,_______是植物得以生存的决定性因素之一。(填字母)

A.海拔

B.纬度

C.温度

19.(2020·金华·丽水)思维模型的建构既方便于问题的解决,又能促进深度学习。以下是小金同学对解决“气密性检查”类问题建构的思维模型:

结合小金建构的思维模型,完成如图装置气密性检查相关操作的问题:

(1)操作一:往锥形瓶中加水至如图所示位置,从建模的角度分析,该操作归属于上述思维模型中的________;

(2)操作二:往锥形瓶中加水后,接下来应该是从________(填“A”或“B”)管向瓶内吹气。

20.(2020·嘉兴)装置的选择与检查是实验成功的前提,如图是实验室常用的气体发生装置。

(1)检查装置气密性。关闭止水夹,往长颈漏斗中加入一定量水,若观察到________现象,说明装置气密性良好。

(2)以下是几种常见气体的制取原理,其中能用该装置制取的有________(选填字母)。

A.氢气:Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑

B.氧气:2KMnO4 △__ K2MnO4+MnO2+ O2↑

C.二氧化碳:CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑

三、实验探究题

21.(2021·宁波)有一瓶气体,可能由O2、CO、CO2中的一种或几种组成。为确定其组成,在老师的指导下,实验小组对该瓶气体进行了如下探究:

[查阅资料]脱氧剂(还原铁粉)能够吸收氧气和水蒸气。

[实验设计]用下图所示的装置进行实验(已略去夹持装置)。

[实验步骤]①检查装置气密性;②通入一定量氮气;③通入该气体,点燃酒精灯。

[实验现象]步骤③实验过程中,A装置无现象,B和F装置出现白色沉淀,E装置中出现光亮的红色物质。

(1)[实验结论]该气体由________组成。

(2)[实验反思]C装置的作用是________。

(3)步骤②通入一定量氮气的目的是________。

(4)E装置中氧化铜粉末发生反应的化学方程式为________。

22.(2021·宁波)清明前后,有市民因食用“红心”甘蔗而发生中毒事件。甘蔗出现“红心”现象,是因甘蔗富含糖分和水分,易被节菱孢霉菌、镰刀菌、假丝酵母、枝孢霉、刺黑乌霉等霉菌侵蚀。为确定引起食用“红心”甘蔗中毒的霉菌种类,某微生物研究所进行如下实验:

[实验准备]

①取正常甘蔗,榨汁后灭菌,均分6组,每组500mL。

②将从“红心”甘蔗中分离得到的上述5种霉菌,分别接种于其中的5组甘蔗汁中。

③将_上述5组霉菌培养液和1组未接种的甘蔗汁在相同且适宜的条件下培养15天,备用。

④选同种健康、断乳小鼠750只备用。

[实验步骤]

①喂养实验:将备用的5组霉菌培养液和1组未接种的甘蔗汁各喂养20组小鼠(每组3只),每次给每只小鼠喂养0.5mL,未出现中毒症状的隔2小时加喂1次,最多4次。

②统计小鼠中毒组数:若每组3只小鼠中有2只或3只小鼠出现中毒症状,再用备用小鼠重复实验,结果仍有2只或3只小鼠出现中毒症状,确定为中毒组。

③症状对比:将小鼠中毒症状与人食用“红心”甘蔗的中毒症状对比。

[实验数据]

毒性试验结果统计表

接种霉菌种类

节菱孢霉菌

镰刀菌

假丝酵母

枝孢霉

刺黑乌霉

无

小鼠中毒组数

12

0

3

0

0

0

与人中毒症状对比

相同

-

不同

-

-

-

[实验分析及结论]

(1)步骤①用未接种的灭菌甘蔗汁以同样的方法进行实验,目的是________。

(2)根据实验结果可以判断:食用“红心”甘蔗导致人中毒的霉菌是________。

(3)[知识拓展]进一步研究发现:甘蔗被该霉菌污染后,产生了一种毒素(3-硝基丙酸)。该毒素与黄曲霉素一样,高温下不易分解。由此联系生活实际,下列做法正确的是__________。

A.“红心”甘蔗榨汁后饮用

B.不食用发霉变质的面包

C.被黄曲霉素污染的花生加热后食用

23.(2021·杭州)小金同学为验证植物光合作用需要光和叶绿体,设计了如下实验。

材料用具:银边天竺葵(叶边缘呈白色,无叶绿体)、黑纸片、

打孔器、白纸板、吸管、适宜浓度的酒精、碘液、回形针。

实验步骤:

①将天竺葵放置黑暗环境中24小时。

②把黑纸片用回形针夹在天竺葵植株的某一叶片上半部,然后把植株放在阳光下照射4小时。

③剪下此叶片,用打孔器分别在A(黑纸片遮光的绿色部位)、B(未遮光的绿色部位)和C(未遮光的白色部

???? 位)各取一个叶圆片(如图所示)。

④把取下的叶圆片放入装有酒精溶液的试管中水浴加热脱色后在清水中漂洗。

⑤将3个叶圆片放在白纸板上,用吸管吸取碘液分别滴在3个叶圆片上,观察实验结果。

请回答下列问题:

(1)实验步骤④中将叶圆片放入酒精溶液中进行脱色处理的目的是________。

(2)小金同学是根据________作为观察指标来判断个叶圆片在实验过程中是否发生了光合作用。

(3)A和B进行对照的目的是,验证________。

(4)若实验结果叶圆片B变蓝,C不变蓝。则可得出的结论是________。

24.(2021·金华)食用菠萝前用食盐水浸泡是一种习惯做法,其目的是为了抑制菠萝蛋白酶的活性。某研究小组对于食盐水是否真能抑制菠萝蛋白酶活性这一问题,设计实验进行探究:

①取五只相同的试管,编号1~5,各加入5mL含菠萝蛋白酶的鲜榨菠萝汁;

②往编号1的试管中,添加5mL蒸馏水,其他试管中按下表要求分别添加5mL不同质量分数的氯化钠溶液,放在相同温度的水中恒温水浴;

③20min后测定各试管中菠萝蛋白酶活性,并计算其相对活性。数据如下:

编号

1

2

3

4

5

质量分数(%)

—

0.0005

0.005

0.05

0.5

酶的相对活性(%)

100

104.5

102.1

102.4

103.7

(注:酶的相对活性越大,酶的活性越强。)

根据以上实验,回答下列问题:

(1)设计第1组实验的目的是为了________;

(2)在实验过程中,设计水浴的温度不能过高或过低,原因是过高或过低的温度会影响________,对实验结果产生干扰;

(3)通过上述实验可得出的结论:在该实验所用的浓度范围内,氯化钠溶液对菠萝蛋白酶的活性具有________作用。

25.(2021·温州)小明查阅资料得知:除二氧化锰外,许多水果对过氧化氢分解也有催化作用。为了探究苹果质量对过氧化氢分解速度的影响,用如图甲所示装置(固定装置未画出)进行以下实验。

①检查装置气密性。

②称取1克苹果,切成小块放入烧瓶中,量取10毫升溶质质量分数为5%的过氧化氢溶液倒入烧瓶中,迅速塞紧塞子,当液滴移至A点时开始计时。

③当观察到液滴恰好至B点时(AB间破璃管容积为6毫升),记录所需时间。

④依次用不同质量的苹果重复步骤②和③,记录并处理数据,结果如图乙。

(1)小明把烧瓶放在盛有水的水槽中进行实验,目的是为了保持温度不变。温度升高会导致液滴移动变快、原因是________。(例举一个)

(2)本实验可得出的结论是________。

(3)若用20毫升5%的过氧化氢溶液与6克苹果重复上述实验,预测实验中步骤③记录的时间是________秒。

26.(2021·温州)科学兴趣小组探究植物进行呼吸作用时,发现温度会影响菠菜呼吸作用的强度。于是他们对“菠菜在哪一温度下呼吸作用最强”进行实验探究。

(1)选择下列器材,写出本实验的步骤。

器材:如图所示的恒温箱(温度可调节)、装置甲(塑料袋有透明和不透明两种),电子天平,若干新鲜菠菜。

(2)植物呼吸作用会消耗有机物。因此小明认为上述实验中,也可以通过比较实验前后菠菜质量减小的快慢来判断呼吸作用的强弱。你是否赞同他的观点并说明理由:________

27.(2021·绍兴)在老师的指导下,小敏对植物产生氧气的条件和场所进行了研究。

实验一:取两个相同的密闭玻璃罩,甲中放入点燃的蜡烛, 乙中放入与甲相同的点燃蜡烛和植物,并置于充足的光照下(如图甲乙)。

观察并记录现象,得出结论:植物可以产生氧气。

实验二:在图甲、乙实验基础上,进一步实验得出:植物在光照条件下才能产生氧气。

实验三:用水绵进行了如下实验:

①把载有水绵和好氧细菌的临时装片放在没有空气的黑暗环境里,然后用极细的光束照射水绵一侧,通过光学显微镜观察发现,好氧细菌向叶绿体被光束照射到的部位集中(如图丙);

②将上述临时装片完全暴露在光下,好氧细菌则分布在叶绿体所有受光部位的周围(如图丁)。

根据实验回答:

(1)小敏根据________现象得出实验一的结论。

(2)要得出实验二的结论,请设计“进一步实验”的必要步骤是: ________。

(3)实验三中使用好氧细菌的目的是________?,可以得出的结论是: ________?。

28.(2021·绍兴)为研究甲状腺激素对人体新陈代谢的影响,某小组进行了“甲状腺激素对成年鼠耗氧量影响”的研究。

【建立猜想】________。

【实验步骤】①选取健康状况相同、体形相似的成年鼠30只,平均分成甲乙丙三组;

②对各组实验处理如下表,并按适宜的实验条件正常饲养;

③每隔一定时间测定耗氧量(单位时间内单位体重的氧消耗量),记录数据如图。

【实验结论】甲状腺激素的增加会增大成年鼠耗氧量。

【交流评价】⑴本实验采用的实验方法是________。

⑵根据耗氧量变化,可进一步推测甲状腺激素能________(选填“促进”或“抑制”)成年鼠的新陈代谢。

29.(2021·嘉兴)疫苗接种被认为是医学科学最伟大的成就之一,疫苗研发的主要阶段包括:分离获得毒株→制成疫苗→动物实验→临床试验→审批上市。那么如何评价疫苗的安全性和有效性呢?

【探究目的】探究疫苗X的安全性和有效性。

【动物实验】

(1)实验方案:

实验过程中,B组注射的是________。

(2)实验结果:仅A组小鼠的血清中检测到相应的特异性抗体,两组小鼠的其余生理和生化指标________,说明疫苗X对小鼠是安全有效的。

(3)交流反思;有研究者认为,通过小鼠实验筛选出的疫苗,还需要用灵长类动物(如猴)实验评估疫苗,进一步确认安全有效后,方可进行临床试验。从进化角度分析,支持用灵长类动物实验评估疫苗的理由是________。

(4)【临床试验】疫苗X的生产上市还需要经过三期的临床试验:

结果分析:Ⅲ期临床试验在疫区招募了20000名志愿者,试验结果如表所示,则该疫苗保护率是________。

注:疫苗保护率=(安慰剂组患病率一疫苗组患病率)÷安慰剂组患病率。

分组

志愿者

患病数

疫苗组

10000人

8人

安慰剂组

10000人

160人

【社会参与】接种疫苗是对抗新冠疫情最有效的防范措施。当接种疫苗达到一定比率后就可以建立起免疫屏障,阻断疫情蔓延,因此接种疫苗不仅是为了个人的健康,更是为了全社会的健康。我们每个公民都应尽打快打疫苗。

30.(2021·湖州)细菌等微生物是土壤的成分之一,它必须从土壤中吸收含碳的物质、含氮的物质、水和无机盐等,以维持其生命活动。有的土壤细菌(以下简称为“X细菌”)能将环境中的尿素转化为氨气。为探究某土壤样品中是否含X细菌,某科学兴趣小组的同学做了如下实验:

①制备土壤浸出液。

②在专业人士指导下配制培养基(内有除含氮物质外的其他必需物质),将培养基分装在A和B两个培养皿中。

③在A培养皿中再加入________,B培养皿不加(如图甲)。

④将等量土壤浸出液涂抹在A和B两个培养皿的培养基表面,并在适宜环境下培养一段时间(如图乙)。

⑤在A和B两个培养皿中加入________,观察颜色变化。

实验结果:A培养基表面显红色,B培养基表面不显红色。

实验结果分析:

⑴A培养基表面显红色是由于培养基中含有较多的氨水。这是由于X细菌在适宜环境下进行________生殖(填生殖方式),产生较多的X细菌所致。

⑵X细菌能将尿素转化为氨气,所以它是生态系统中的________(填生态系统的成分)。

实验结论:土壤样品中含有能分解尿素的细菌。

31.(2021·湖州)? 20世纪30年代,美国科学家鲁宾和卡门利用18O分别标记H2O和CO2 , 将C18O2和CO2分别通入含小球藻的H2O和H218O中(如右图所示),迅速收集产生的氧气

(1)18O和16O互为________原子,H218O和H2O以及CO2和C18O2具有相同的化学性质,因此可以用来示踪物质变化情况。

(2)该实验是为了研究________。

(3)该实验必须在________条件下进行。

(4)制备含有较多小球藻的液体时,需在盛有小球藻的液体中加人________(选填“无机盐”或“无机盐和有机物”),并置于适宜环境下培养。

32.(2021·丽水)某兴趣小组为了探究温度对酶的催化作用是否有影响,做了如下实验:

①选取3份大小相同的同种香蕉切片,分别冷冻处理、常温放置和高温煮熟;

②处理后取出置于同一培养皿中,同时分别滴加1毫升的H2O2 , 观察并记录气泡的多少;

③重复上述实验。

不同温度的香蕉切片(含过氧化氢酶)

滴加H2O2的量/毫升

气泡数量(“+”数表示气泡多少)

第1次

第2次

第3次

冷冻香蕉(低温组)

1

+

0

+

常温香蕉(常温组)

1

++++

+++++

++++

煮熟香蕉(高温组)

1

0

0

0

请回答:

(1)常温组在实验中的作用是________;

(2)通过实验可知:常温条件下过氧化氢酶的活性比低温条件下________。

33.(2020·衢州)在研究碱的性质时,向充满CO2的矿泉水瓶里加入少量Ca(OH)2溶液,拧紧瓶盖并振荡,瓶变瘪,但溶液中并未出现浑浊,那么Ca(OH)2溶液是否与CO2反应呢?于是同学们进行了猜想和实验:

猜想一:Ca(OH)2溶液与CO2不反应,是CO2溶于水导致瓶内气压变小而变瘪。

猜想二:Ca(OH)2溶液与CO2反应,生成了可溶性物质。

实验

步骤与操作

出实验现象与结果

光

结论

一

1.取2个相同的软塑料瓶,分别集满CO2气体,编号为A、B。

两瓶内气体无色透明,瓶子形状正常

Ca(OH)2溶液与CO2发生了化学反应

分别向A、B两瓶中加入等量的饱和Ca(OH)2溶液和? ?? , 立即拧紧瓶盖并振荡。

两瓶内液体未出现浑浊,两瓶均变瘪,A瓶变瘪程度更大。

二

测出反应前Ca(OH)2溶液的pH。

大于7。

测出反应后A瓶内液体的pH。

小于7。

(1)将表中“?”处的内容补充完整:________。

(2)能判断“Ca(OH)2溶液与CO2发生化学反应”的依据:________。

(3)查阅资料得知:A瓶中未出现浑浊是因为过量的CO2与H2O和CaCO3反应生成可溶性的Ca(HCO3)2。有人提出,只要利用现有装置和试剂,对实验一稍作补充或改进就能观察到浑浊现象,请简要说明你的做法:________。

34.(2020·台州)人体唾液中含有唾液淀粉酶,能将淀粉分解成麦芽糖。

(1)唾液淀粉酶能分解淀粉,不能分解蛋白质和脂防。这体现酶具有________性。

(2)人体的胃液呈酸性,而唾液的pH约为7。某同学对唾液进人胃后,睡液淀粉酶还能否继续分解淀粉产生疑问,于是对液淀酶的活性是否会受酸性环境的影响进行研究。

【仪器和试剂】可调温的水浴锅、试管若干支,量筒、滴管、已稀释的人体新鲜睡液、稀盐酸、蒸馏水、1%淀粉溶液、0.4%的碘酒溶液。

【实验步骤】①在两支试管中分别加入已稀释的人体新鲜唾液1毫升。

请补充实验步骤①之后的其他步骤(可配图说明).

35.(2020·台州)春暖花开、燕雁北飞,秋寒叶落、燕雁南归。人们通常认为候鸟的迁徙与气温变化有关。据加拿大洛文教授14年的观察记录,有一种候鸟黄脚鹬,每年长途跋涉1.6万公里来往于北美洲的加拿大和南美洲之间,总是固定于5月26~29日在加拿大首次产蛋。根据上述现象,洛文教授认为气温不是引起候鸟迁徙的原因。他在1924年9月捕获了若干只某种候鸟,分两组进行实验,实验的过程与结果如下表。

所捕候鸟的处理

3个月后放飞的所捕候鸟情况

第一组

置于日照时间逐渐缩短的自然环境中

留在原地

第二组

置于日光灯下,用灯光模拟日照,并一天天延长光照时间

多数往相同方向飞

(1)洛文教授根据黄脚鹬首次产蛋日期都是在每年的5月26~29日,推测气温不是引起候鸟迁徙的原因,因为每年同期的气温是________。

(2)根据洛文教授的实验设计,你认为他的猜想是________。

(3)若洛文教授根据此实验就对候鸟迁徙的原因下结论,这种做法是否合理。并说明理由________。

36.(2020·宁波)小科发现,校园内的绣球与公园里同一品种绣球的花色不同。针对这一发现,小科思考:同品种绣球的花色是否与土壤条件有关?小科同学在老师的带领下进行了如下探究:

【实验猜想】绣球花色可能与土壤溶液的酸碱性有关。

【实验过程】

选择30株品种相同,栽种于相同条件下,生长状况相近,均处于花蕾期的绣球,随机均分为三组。在花开之前,用等量的不同酸碱性的溶液浇灌,每周一次,直至花开(其他种植条件相同)。花开后观察并记录花色,如下表:

编号

溶液

每株每次浇灌量/mL

绣球花色

1

0.1%的醋酸溶液

200

全部蓝色

2

0.1%的碳酸钠溶液

200

全部红色

3

清水

200

全部紫色

根据上述实验,回答下列问题:

(1)实验中浇灌的溶液浓度过高会使根毛细胞________(填“吸水”或“失水”),而造成绣球植

株损伤甚至死亡。

(2)实验中,除控制土壤溶液酸碱性不同,其他种植条件要保持相同,例如:________。(写出两个)

(3)确定绣球花色与土壤溶液的酸碱性有关后,小科思考:实验中的花色变异是否可以遗传?为

了继续探究这一问题,他用扦插的方法获得实验样本,这种繁殖方式属于________(填“有性”或“无性”)生殖。

37.(2020·宁波)在不打破鸡蛋的前提下,如何有效判断自然状态下保存的未知产出日期的鸡蛋新鲜度?小科进行了探究。

【查阅资料】刚产出的鸡蛋密度相近,冷却后里面内容物收缩,会在蛋的一端形成气室。一般的鸡蛋一端大(称为钝端)、一端小(称为尖端)。蛋壳主要成分是碳酸钙,其表面有很多微小气孔,以便于蛋内外的气体交换,同时蛋内水分可通过气孔排出。

【实验过程】任选自然状态下保存的、大小相近的同一批适龄健康的母鸡于不同日期产出的鸡蛋20枚,将它们轻放在水中,观察静止后状态。

【实验现象】⑴4枚鸡蛋漂浮在水面上,其余16枚鸡蛋沉于水底。

⑵沉于水底鸡蛋的钝端与尖端的连线与水平底面之间有一个夹角,记为θ。16枚鸡蛋的θ大小不一,但尖端基本上比钝端更靠近底面,如图所示是其中3枚鸡蛋在水中静止时的状态。

【思考与分析】鸡蛋的新鲜度会影响它的气室大小、密度大小和θ大小

⑶从实验现象可知:鸡蛋的气室位置在鸡蛋的________(填“钝端”或“尖端”)附近。

⑷θ大小与气室占整个鸡蛋的体积比有关,图中3枚鸡蛋气室占整个鸡蛋的体积比从高到低排

序为________。由此可以从θ大小初步判断鸡蛋的新鲜度。

⑸自然状态下,随着鸡蛋存放时间变长,鸡蛋的________会变小从而使鸡蛋的密度变小。可以判断,实验中漂浮在水面上的鸡蛋存放时间较久。

38.(2020·金华·丽水)某兴趣小组对“稀盐酸与石灰石是否恰好完全反应”展开了系列实验(稀盐酸与石灰石中杂质不反应)。

【实验操作】取一块状石灰石于试管中,往试管中加入5毫升稀盐酸。

【实验现象】①开始时固体表面有大量气泡;②反应停止后,试管底部有块状固体残留、固体表面无气泡;③试管内溶液无色。

(1)【初步分析】反应停止后,某同学根据上述实验现象进行初步判断,得出了石灰石没有反应完的结论。支持该同学得出这一结论的依据是________(填上述实验现象的序号)。

(2)【小组讨论】大家讨论后认为,要判断是否恰好完全反应,可以从液体和固体两条途径进行探究:一是探究残留液体中是否还有盐酸;二是探究残留块状固体中是否还有碳酸钙。

【继续探究】对原残留液体是否还有盐酸的探究,有同学取原残留液体,滴加AgNO3溶液,产生白色沉淀,再滴加稀硝酸沉淀不溶解。于是根据这一现象,得出了原残留液体中存在盐酸的结论。但小金认为根据这一现象是不能得出原残留液中存在盐酸的结论,小金的理由是________。

(3)探究原残留液体中是否还有盐酸,真正需要检验的离子是 ________。

(4)探究残留块状固体中是否还有碳酸钙。小丽取原残留块状固体用水洗净后加入稀盐酸,将产生的气体通入澄清石灰水,出现了________的现象,于是得出残留块状固体中还存在碳酸钙。

【实验结论】在原反应结束时,稀盐酸与石灰石没有恰好完全反应,石灰石中碳酸钙有剩余。

39.(2020·金华·丽水)除H2、CO能还原氧化铜外,CH4及其它一些具有还原性的气体也能与氧化铜发生反应。如:加热时,CH4能与CuO反应生成Cu、CO2和H2O。某拓展小组同学设计了如图所示实验装置(夹持装置省略),分别对有关气体问题进行探究。请按要求回答相关问题。

(1)【探究Ⅰ】对已知气体性质的探究。

将CH4气体按如图所示装置进行规范实验,可观察到的实验现象有________(填序号);

①A装置中的黑色粉末变成光亮的红色物质

②B装置中的固体由白色变蓝色

③C装置中溶液变浑浊

(2)【探究Ⅱ】对气体组成的探究。

气体X可能由H2、CH4中的一种或两种组成,同学们按如图所示实验装置对其组成进行探究。

①C装置中溶液变浑浊,可证明气体X中含有________;

②根据B装置中的固体由白色变蓝色的现象,得出气体X中含有H2的结论,请对此结论作出评价,并说明理由________。

(3)【探究Ⅲ】对未知气体的探究。

将某火箭燃料X通过如图所示装置,观察到A装置中的黑色粉末变成光亮的红色物质;B装置中的固体由白色变蓝色,C装置中溶液不变浑浊。C中导出的气体是空气中含量最多的物质。已知燃料X是由2种元素组成的纯净物,其相对分子质量为32。根据现象及信息推断并写出:A装置中发生反应的化学方程式为________。

40.(2020·金华·丽水)某班同学在实验室做“测定小灯泡额定电功率”的分组实验。

实验老师提供给各小组的实验器材如下:规格为“3.8V”的小灯泡、学生电源(电压恒为6V)、电流表(0~0.6A,0~3A)、电压表(0~3V,0~15V)、滑动变阻器(“20Ω 1A”)、开关各一只,导线若干。

(1)小金组按图甲正确连接电路,闭合开关,调节滑动变阻器,当电压表的示数为3.8伏时,小灯泡正常发光,此时电流表的示数如图乙所示,则小灯泡的额定功率为________瓦;

(2)小丽组同学发现,实验桌上的电压表0~15V的量程已损坏,其它器材完好。他们经讨论后认为,用该电压表0~3V的量程,通过改变电压表的连接位置也能测出小灯泡的额定功率。他们的实验操作步骤如下:

步骤一:按图甲电路先将电压表(0~3V)接在小灯泡两端,闭合开关,移动滑动变阻器的滑片,使电压表的示数为3伏,断开开关,拆下电压表;

步骤二:保持滑动变阻器的滑片位置不变,再将该电压表接在________两端;

步骤三:闭合开关,将滑动变阻器的滑片向________(填“左”或“右”)移动,直到电压表示数为________伏,读出此时电流表的示数,算出小灯泡的额定电功率。

反思:实验原理相同的情况下,我们可以采用不同的实验途径来完成实验。

41.(2020·温州)小明和兴趣小组同学利用铁与硫酸铜溶液反应,比较铁与铜的活动性强弱,发现铁丝表面有红色物质出,溶液颜色由蓝色逐渐变为浅绿色,但有时会出现溶液颜色变为淡黄绿色或淡蓝色,甚至无明显变化的异常现象。

(1)针对上述异常现象,他们认为可能是溶液浓度或反应时间不同导致。为进一步探究此问题,请你设计实验方案并写出实验步骤。

建议:①实验可设计4~5组;②实验时每支试管取用硫酸铜溶液5毫升;③每次实验总时间为20分钟。实验室提供铁丝、质量分数为16%的硫酸铜溶液、蒸馏水及其它实验所需的仪器。

(2)列举一个因反应物浓度不同导致实验现象不同的例子,写出反应物及现象。________。

42.(2020·温州)医学上,头发密度是指头发覆盖区域内单位面积头发的数量。某科研人员为研究头发密度,选择76位不同年龄和性别的健康志愿者,将头发覆盖区划分为顶部、枕部和左右两侧四个等面积的区域,分别在四个区域内随机取相同面积进行测量。实验相关数据记录如表。

表一:不同年龄头发密度

年龄段(岁)

人数(人)

头发密度(根/厘米2)

18~29

24

142~150

30~39

18

136~145

40~49

17

129~137

50~60

17

125~132

表二:不同部位头发密度

部位

头发密度(根/厘米?)

顶部

167

枕部

156

左侧

119

右侧

118

(1)测量头发密度时,把志愿者的头发剪短,然后用皮肤镜轻压测量部位,再拍照取样,并用电脑打开照片,如图所示。推测皮肤镜在该实验中的作用是________?。

(2)分析表一实验数据,可得出的结论是________。

(3)表二是某位志愿者不同部位的头发密度,分析该志愿者可能处于哪个年龄段?并说明你的分析过程。________。

43.(2020·绍兴)对多名马拉松运动员研究发现,在比赛后,运动员的肠道中Veillonella细菌(以下简称V菌)的数量明显增加,说明运动能影响肠道中的V菌数量,那么V菌是否也会影响运动能力?

实验1:将V菌接种到A组小鼠肠道中,结果这些小鼠在特制的跑步机上跑的时间明显延长。

进一步研究发现,乳酸是V菌唯一的营养来源,代谢转化产物是丙酸盐,乳酸堆积会引起局部肌肉的酸痛,影响运动能力,那么V菌对运动能力的影响,是通过分解消除乳酸起作用,还是乳酸消除后产生的丙酸盐起作用呢?

实验2:在B组小鼠肠道内滴注一定浓度的 ???? , 重现了实验1的结果。

这就表明,肠道内V菌通过乳酸消除后产生的丙酸盐来改善运动能力,而运动又能使肠道内V菌数量增加,所以要加强训练以提升运动能力。

根据实验过程,回答下列问题:

(1)研究从员选取“多名”运动员,其目的与下列???? 相同。

A.测量某一植物的株高时,要“多次”测量。

B.探究水分对种子萌发的影响时,要取用“多粒”种子

C.探究温度对蛋白酶活性的影响时,要设置“多个“不同的温度

(2)实验1可得出的结论是________。

(3)实验2空白处应填________。

(4)若要进一步说明长期运动对肠道中V菌数量的影响,则长期运动人员肠道中V菌的平均数量应________久坐人员肠道中V菌的平均数量(选填“大于”、“小于”或“等于”)。

44.(2020·嘉兴)降落伞是让人或物体从空中安全降落到地面的一种工具,广泛用于应急救生、空投物资等。某STEM项目学习小组同学对降落伞下降的速度与哪些因素有关产生了兴趣,并开展了以下探究。

【实验器材】 ①纱布、棉布、防水布;②小沙包若干;③剪刀、刻度尺、透明胶带、绳子、天平。

【提出问题】 降落伞下降的速度与哪些因素有关?

【建立假设】

假设一: 降落伞下降的速度与伞面材料有关;

假设二: 降落伞下降的速度与伞面面积有关;

假设三: 降落伞下降的速度与伞和重物的总质量有关。

(1)【收集证据】 如图,将沙包挂在降落伞上,并使它从同一高度自由下落。实验时,同学们发现实验器材中缺少一种测量工具________.

(2)完善实验器材后继续实验,获得以下数据。

组别

伞面材料

伞面面积

(cm2)

伞和重物的总质量(g)

降落时间(s)

第 1 次

第 2 次

第 3 次

平均

1

纱布

1200

100

8.6

8.5

8.7

8.6

2

棉布

1200

100

9.3

9.5

9.4

9.4

3

防水布

1200

130

10.7

10.8

10.9

10.8

4

防水布

1500

130

13.1

13.4

13.4

13.3

【得出结论】分析上述数据, 发现降落伞下降的速度与________有关。

(3)【思考讨论】 进一步分析发现,针对建立的假设,所收集的证据并不完整,请你在答题卷的表格中将实验方案补充完整。

45.(2020·杭州)小金利用图示装置进行“一氧化碳还原氧化铁”及产物检验的实验。实验步骤如下

步骤1:连接装置并检查装置的气密性,在确保装置气密性良好的基础上,按图示在各装置中添加药品;

步骤2:缓慢推注射器活塞,利用甲酸(一种无色溶液,溶质为HCOOH)与浓硫酸在80℃水浴的条件下制

备一氧化碳(反应原理:HCOOH →加热浓H2SO4 CO↑+H2O);

步骤3:待万用瓶中澄清石灰水下降至安全线以下后再点燃酒精灯,当W型管右侧弯管处的氧化铁全部

变为黑色时,继续加热2分钟后熄灭酒精灯;

步骤4:撤去酒精灯和盛热水的烧杯,用磁铁吸引黑色物质至W型管左侧弯管处进行固体产物的检验。

(1)进行气密性检査时,可在万用瓶中盛适量水,然后推注射器活塞,当观察到________(填写现象),说明装置气密性良好。

(2)点燃酒精灯前,需要“待万用瓶中澄清石灰水下降至安全线以下”的原因是________

(3)步骤3后,W型管左侧弯管处为反应后得到的稀硫酸,若固体产物全部是铁,步骤4中能观察到的现象是________

四、解答题

46.(2020·台州)某同学用足量的金属镁与7.3克5%的稀盐酸反应,测量产生气的体积。

(1)已知氢气的密度比空气小,难溶于水。应选择甲图中的________装置进行制取和收集。

(2)乙图为检查发生装置气密性的操作,当观察到水中的导管口有________产生,则表示该装置气密性良好。

(3)已知氢气的密度为0.09克/升,请计算能收集到多少升氢气。(计算结果精确到0.01%)

(4)反应结束后,发现实际收集到的气体体积比计算值要大,请分析可能原因(写出两点).

47.(2020·金华·丽水)面粉是制作美食的原材料。在发面团的过程中会生成酸而影响口味,为使食品更美味,可以加碱面处理。碱面的主要成分为碳酸钠(Na2CO3),为测定某品牌碱面中碳酸钠的质量分数,小金按照如图甲所示实验装置,利用碱面与盐酸反应生成二氧化碳气体的质量来计算碱面中碳酸钠的质量分数(杂质不与盐酸反应)。

完成下列问题:

(1)为完成碳酸钠质量分数的测定实验,气体发生装置应选择图乙中的________装置(填字母);

(2)小金各取11.0克碱面样品与一定量的稀盐酸进行三次实验,三次实验所采集的数据见下表。合理选择表中数据并计算碱面中碳酸钠的质量分数;

实验次数

碱面样品质量/克

稀盐酸质量/克

二氧化碳质量/克

1

11.0

50.0

1.1

2

11.0

200.0

4.4

3

11.0

250.0

4.4

(3)按照图甲实验装置测定的CO2气体质量,可能导致CO2质量测定结果偏小的原因 ________(写出一种即可)。

48.(2020·温州)工业纯碱中含少量氯化钠。兴趣小组分别采用不同的方法测定工业纯碱样品中碳酸钠的质量分数。

(1)方法一:差量法。称取W克样品与足量的稀盐酸充分反应,生成的二氧化碳通过装有试剂X的乙装置,并利用测量乙装置增加的质量,求得样品中碳酸钠的质量分数。该方法中试剂X可选用________。

(2)方法二:沉淀法。称取15克样品完全溶解于水中配成60克样品溶液,取三个烧杯分三次进行实验,每次加入30克氯化钙溶液充分反应,过滤、洗涤、干燥所得的沉淀质量记录如表。计算样品中碳酸钠的质量分数。

烧杯1

烧杯2

烧杯3

样品溶液(克)

10

20

30

氯化钙溶液(克)

30

30

30

沉淀质量(克)

2

4

5

(Na2CO3+CaCl2=CaCO3↓+2NaCl)

(3)请写出提高方法一测量精确度的操作建议(写出2条)。

49.(2020·杭州)阅读下列材料,回答问题

(1)材料一:研究人员发现大气层中特别是南极上空的臭氧层日益变薄。进入大气平流层的氯氟烃(一类合成

有机化合物,应用于冰箱和空调的制冷剂、灭火器等)是造成臭氧层变薄的主要原因。因为在紫外线的照射下,平流层中的臭氧存在如下平衡:O3 ?紫外线 O2+O;而氯氟烃进入平流层后会分解产生氯原子(Cl),进而发生下列反应:Cl+O3→ClO+O2;ClO+O→Cl+O2研究表明:平流层中1个氯原子大约可以破坏1×105个臭氧分子。

①氯氟烃分解产生的氯原子在上述反应中起着________作用。

②如果某区域上空的臭氧急剧减少,导致该区域内大量生物在短时间内死亡,则该区域生态系统的自动调节能力会发生怎样的变化?________

③写出一条保护高空臭氧层的合理建议。________。

(2)材料二:近地面处臭氧是一种空气污染物其含量过高会对人体的呼吸道产生刺激作用,影响肺部功能;还会刺激、损伤眼睛,导致视力下降。

①如果近地面处臭氧含量过高,将直接导致下列哪一类疾病增加?________

A.呼吸道疾病 ???B.血液传染病 ???C.糖尿病

②如图是某地8月1日~5日的温度、相对湿度、近地面处臭氧浓度的变化。据图分析,该地这一时段近地面处臭氧浓度的变化与温度的变化是否有关?并阐述理由。________

答案解析部分

一、选择题

1.【答案】 C

【解析】【分析】根据常见实验操作的规范分析判断。

【解答】A.点燃酒精灯时,禁止用正在燃烧的酒精灯点燃,可能会造成酒精外溢,引发火灾,故A错误;?

B.转移蒸发皿时,应该用坩埚钳,不应直接用手,可能造成烫伤,故B错误;

C.闻气味时,用手轻轻扇动,再凑近去闻,故C正确;?

D.稀释浓硫酸时,应该将浓硫酸缓缓注入水中,并用玻璃棒不断搅拌,故D错误。

故选C。

2.【答案】 D

【解析】【分析】根据对温度、速度、质量和重力的认识分析判断。

【解答】A.人体正常的温度约为37℃,故A错误;

B.20m/s=72km/h,这是汽车的行驶速度,人正常骑自行车肯定小于这个速度,故B错误;

C.一枚一元人民币硬币的质量约为6g左右,故C错误;

D.一本《科学》课本的重力约为3N,故D正确。

故选D。

3.【答案】 A

【解析】【分析】A、根据铁具有铁磁性分析;

B、根据对比实验中缺少水这一条件分析;

C、根据氧气的收集方法分析;

D、根据测氧气体积含量要选择燃烧产物为固体的物质分析。

【解答】A、铁具有铁磁性,用磁铁吸引可区分铁和硫化亚铁,符合题意;

B、 ②对比实验可验证铁钉生锈需要水 ,不符合题意;

C、氧气要用向上排空气法,即长导管进气,短导管排空气,不符合题意;

D、木炭燃烧产物为二氧化碳,装置内压强没有明显变化,不能用于测空气中氧气体积分数,不符合题意;

故选A。

4.【答案】 D

【解析】【分析】A、根据试管内液体,药品体积不能超试管容积的三分之一分析;

B、根据粉末状药品取用要按一横二送三直立的步骤进行分析;

C、根据滴管要在试管口上方垂直悬空滴加分析;

D、根据热胀冷缩的原理检查装置气密性分析。

【解答】A、加热试管内液体,药品体积不能超试管容积的三分之一,且拇指不能接触试管夹,不符合题意;

B、取用粉末状药品,要横持试管,用药匙或纸槽将药品送到试管底部,再直立试管,不符合题意;

C、滴管滴加液体时,不能伸入试管中,不符合题意;

D、检查装置气密性时,将导管伸入水中,手握试管,观察导管口是否有气泡冒出,符合题意;

故选D。

5.【答案】 B

【解析】【分析】根据实验操作的规范分析判断。

【解答】A.移走蒸发皿时,不能用手直接拿,要使用坩埚钳,防止烫伤,故A错误;?

B.使用测电笔时,人体必须与尾部的金属体接触,这样才能正常工作,故B正确;?

C. 夹持试管时,大拇指不能接触试管夹的夹片,防止松动试管摔坏,故C错误;?

D. 添加砝码时,不能用手拿砝码,防止腐蚀,故D错误。

故选B。

6.【答案】 A

【解析】【分析】根据化学实验操作的基本规范分析。

【解答】A.倾倒试剂时,试管口略微倾斜,试剂瓶口紧挨试管口,让试剂缓慢流入试管,且瓶塞要倒放在桌面上,故A正确;

B.氢氧化钠具有很强的腐蚀性,因此称量时要放在玻璃瓶内,不能直接放在天平托盘上,故B错误;

C.加热液体时,要用酒精灯的外焰加热,液体不能超过试管总容积的13 , 试管夹要夹在距离试管口的13处,故C错误;

D.在点燃酒精灯时,绝对不能用另一只燃烧的酒精灯点燃,否则很容易造成酒精流出发生燃烧事故,故D错误。

故选A。

7.【答案】 B

【解析】【分析】根据化学实验操作的基本规范判断。

【解答】A.在闻气味时,不能将鼻子直接凑近瓶口,而是要用手轻轻扇动,再去闻,这样可以减小有害气体对人体的伤害,故A错误;

B.滴加液体时,胶头滴管要悬停在试管口的正上方,不能深入试管内,以免污染试剂,故B正确;

C.倾倒液体时,试管要略微倾斜,并且与试剂瓶口紧挨,瓶塞要倒放在桌面上,故C错误;

D.稀释浓硫酸时,应该将浓硫酸慢慢注入水中,并用玻璃棒不断搅拌,防止发生飞溅,故D错误。

故选B。

8.【答案】 A

【解析】【分析】1、滴管滴加液体时,滴管不能伸入试管中,要距离试管口一定位置滴加液体;

2、点燃酒精灯用火柴,不能用别的酒精灯直接去引燃另一个酒精灯;

3、显微镜调焦时两眼同时睁开,左眼注视目镜,右眼同时睁开;

4、天平使用时左盘放物体,右盘放砝码。

【解答】A、图示操作中滴管在试管口上方一定距离滴加液体,操作正确,A正确;

B、图示操作中用一个燃着的酒精灯去引燃另一个酒精灯操作不规范,B错误;

C、图示操作中进行显微镜调焦时眼睛没有注视目镜,操作不规范,C错误;

D、图示实验中左盘放了砝码右盘放了物体,正确操作应该是左物右砝,D错误。

故选A

9.【答案】 D

【解析】【分析】根据物质的除杂原则分析,物质除杂时选择的药品要只与杂质发生反应,不与原物质反应,且在除杂时不能引入新杂质。

【解答】A、锌活动性大于铜,加入足量的氯化铜溶液再经过滤、洗涤、干燥可除去铜中的锌,不符合题意;

B、一氧化碳不与氢氧化钠反应,二氧化碳能与氢氧化钠反应,通过足量氢氧化钠溶液再经干燥去掉水蒸气,可除去CO中的二氧化碳,不符合题意;

C、加入盐酸,盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、水和二氧化碳,蒸发后即可得到氯化钠固体,不符合题意;

D、二氧化碳不与氯化钡反应,所以无法除去碳酸钡中的氯化钡,符合题意;

故答案为:D。

10.【答案】 B

【解析】【分析】A、根据热胀冷缩的原理检查装置气密性的方法分析;

B、根据固体药品取用原则分析;

C、根据倾倒液体要看瓶塞、试剂瓶口和标签三处分析;

D、根据氧气可用排水法收集分析。

【解答】A、检查装置气密性,将导管放入水中,手握试管观察导管口是否有气泡冒出,不符合题意;

B、向试管中加固体,要横持试管,将固体放在试管口,再缓缓直立,符合题意;

C、倾倒液体,瓶塞要倒放,试剂瓶口紧挨试管口,标签向着手心,不符合题意;

D、氧气不易溶于水,可用排水法收集,不符合题意;

故答案为:B。

11.【答案】 B

【解析】【分析】该题主要考查常见的实验操作规范;

【解答】A、读取液体体积时,视线要与凹液面的最低处相平;故A错误;

B、闻气味时,为了操作人员的安全,要扇闻,防止吸入过量的气体;故B正确;

C、测定溶液的pH时,如图的操作则会污染烧杯中的溶液;故C错误;

D、稀释浓硫酸时,应浓硫酸缓慢加入到水中;故D错误;

故答案为:B。

12.【答案】 D

【解析】【分析】在物理实验中,很多物理量由于其属性关系无法用仪器直接测量,或不易测量,或难以准确测量,因此常将这些物理量转换为其他物理量进行测量,然后再反过来求出待测物理量,这种方法称为转换法。

【解答】A、模拟月相的形成,属于模拟实验;故A不符合题意;

B、探究种子萌发的部分条件,属于控制变量法;故B不符合题意;

C、 纯净物的类别,属于表格法;故C不符合题意;

D、 测量木块受到的摩擦力,根据二力平衡的知识点,匀速时拉力等于其摩擦力,测量拉力即可得知其摩擦力;属于转换法;故D符合题意;

故答案为:D。

13.【答案】 A

【解析】【分析】根据科学探究的方法和注意事项分析判断。

【解答】同一实验重复多次、增加实验样本的数量和不同实验者重复实验,都是通过增加实验次数的方式收集更对的实验数据,肯定能够使得到的结论,避免偶然性,增大客观性。而与探究目的无关的自变量增加的再多,对实验结论的得出都没有影响,因此是无效的,故A符合题意,而B、C、D不合题意。

故选A。

14.【答案】 D

【解析】【分析】(1)估测中学生的体重,然后根据G=mg计算它的重力;

(2)估测科学课本的厚度,然后确定纸的页数,最后根据一张纸的厚度=课本厚度÷页数的一半计算一张纸的厚度;

(3)估测人的体重和双脚的着地面积,根据公式p=FS计算压强;

(4)一般步行的速度大约为1.1m/s。

【解答】A.一个中学生的体重大约50kg,那么他的重力为:G=mg=50kg×10N/kg=500N,故A错误;

B.科学课本188页,厚度大约9毫米,那么一张纸的厚度约:9mm188×12≈0.097mm=9.7×104nm , 故B错误;

C.成年人的体重大约80kg,那么对地面的压力为:F=G=mg=80kg×10N/kg=800N,脚掌的面积大约200cm2 , 因此双脚站立时对地面的压强大约为:p=FS=800N200×2×10-4m2=2×104Pa , 故C错误;

D.成年人正常步行的速度约为1.1m/s,那么1.3m/s在正常范围内,故D正确。

故选D。

二、填空题

15.【答案】 (1)不易溶于水

(2)偏大

【解析】【分析】(1)根据气体的性质选择合适的气体收集方法;

(2)根据“俯视大仰视小”的规律确定实际得到水的质量变化,再根据溶质质量分数=溶质质量溶液质量×100%确定溶质质量分数的变化。

【解答】(1)实验中用排水法测量氧气的体积是因为氧气具有不易溶于水的性质。

(2)根据“俯视大仰视小”的规律可知,若俯视读得量筒中水的体积,读出的示数偏大,而实际得到水的体积偏小,根据溶质质量分数=溶质质量溶液质量×100%可知,双氧水的质量分数偏大。

?

16.【答案】 (1)水蒸气

(2)氢气

(3)829 m1+m2=m3

【解析】【分析】(1)根据气体中含有水蒸气分析;

(2)根据质量守恒定律分析;

(3)根据四氧化三铁中氧元素质量为水中氧元素质量,水的质量为氢元素和氧元素质量和分析。

【解答】(1)将气体通过放冷水中的铜管,是降低温度除去气体中的水蒸气;

(2)由反应前元素的种类可知,生成的可燃空气为氢气;

(3)生成水中氧元素质量即为四氧化三铁中氧元素质量,氧元素质量为64232m1=829m1,水的质量为氢元素和氧元素质量和,则 829 m1+m2=m3;

故答案为:(1)水蒸气;(2)氢气;(3) 829 m1+m2=m3。

17.【答案】 惯性;可燃物的温度降低到着火点以下;②

【解析】【分析】(1)物体保持运动状态不变的性质叫惯性;

(2)灭火的方法:①隔绝可燃物;②隔绝空气;③温度降低到着火点以下;

(3)物理学中对于一些看不见摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些非常直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法,据此分析判断。

【解答】(1)拉伸弹性薄膜然后放手,空气会从一端喷出,这是因为气体具有惯性;

(2)烛焰被吹灭是由于风带走了热量,使可燃物的温度降低到着火点以下;

(3)用烛焰被吹灭确定空气流动这个实验使用了转换法。

①用带箭头的直线表示光的传播路线和方向,使用了模型法,故①不合题意;

②利用被吸引的大头针数目来比较电磁铁的磁性强弱,使用了转换法,故②不合题意;

③控制电压相等,研究电流与电阻的关系,使用了控制变量法,故③不合题意。

故选②。

18.【答案】 (1)吸收太阳辐射本领越强

(2)C

【解析】【分析】1、物体颜色不同吸收太阳辐射的能力不同。白色反射所有光,黑色吸收所有光,颜色越深的物体吸热能力越强;

2、材料二和材料三中都有关系植物生长方面的叙述,而三则材料中都是在讲述气温正在逐渐升高,所以可推出植物的生长与气温升高有一定关系;

【解答】(1)材料二中有关于积雪加速熔化的信息“ 气候变化引起南极地区藻类大量繁殖,导致出现了“红雪”、“绿雪”现象,而且雪地表面颜色的改变进一步加速了积雪的熔化 ”,所以可推知,积 雪加速熔化的主要原因是:物体表面颜色越深 ,吸收太阳辐射本领越强;

(2)材料一和材料二都有关于气温的描述,材料二、三都有描述原本并不适合植物生长的区域都有植被的增加,两者联系可知这是由于温度的升高出现的一些变化,说明温度是植物得以生存的决定性因素之一。

故答案为:(1) 吸收太阳辐射本领越强 ? (2)C

19.【答案】 (1)构建封闭体系

(2)B

【解析】【分析】(1)在锥形瓶中加入水并装上双孔胶塞后,整个装置就构成一个封闭体系。然后用导管向内吹气,如果另一个管内的水柱上升,则说明气密性良好;

(2)使用这个装置检测气密性的方法为,向锥形瓶内吹气,使里面气压增大,那么里面的水在压力作用下会沿玻璃管上升,据此分析即可。

【解答】(1)操作一:往锥形瓶中加水至如图所示位置,从建模的角度分析,该操作归属于上述思维模型中的构建封闭体系;

(2)在操作二中,如果从A管吹气,那么空气进入水中,然后从水中溢出,通过B管排出,无法确定装置的气密性能。只有从B管吹气,气体被封闭在锥形瓶内,才能增大压强,使水沿A管上升,通过水柱的上升确定装置的气密性是否良好。

20.【答案】 (1)稳定后长颈漏斗内液面高于锥形瓶内液面

(2)A、C

【解析】【分析】(1)在长颈漏斗中注入水后,水柱下降,会使锥形瓶内气体体积缩小压强增大。当外面的大气压强+水柱压强等于瓶内气体压强时,液柱就会停止下降,此时漏斗内的液面应该高于瓶内液面,这说明装置的气密性良好;

(2)根据反应物的状态和反应条件选择合适的气体发生装置。

【解答】(1)检查装置气密性。关闭止水夹,往长颈漏斗中加入一定量水,若观察到稳定后长颈漏斗内液面高于锥形瓶内液面现象,说明装置气密性良好。

(2)根据图片可知,这个装置适用于反应物为固体和液体,且不需要加热的气体制取。因为A和C中,氢气和二氧化碳气体制取的反应物为固体和液体,且不需要加热,所以能用该装置制取的有A和C。

三、实验探究题

21.【答案】 (1)一氧化碳和二氧化碳(CO和CO2)

(2)除去CO2气体

(3)排尽装置中原有的空气

(4)CO+CuO ? Cu+CO2

【解析】【分析】(1)B中澄清的石灰水变浑浊,说明气体中含有二氧化碳;F中澄清的石灰水变浑浊,E装置中出现红色物质,说明气体与氧化铜反应,生成了二氧化碳和铜单质,那么该气体应该是一氧化碳。

(2)二氧化碳和氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,因此C中的氢氧化钠溶液用于吸收二氧化碳,避免对后面的实验产生影响。

(3)实验中要验证是否存在二氧化碳气体,而空气中含有二氧化碳,因此必须在实验前将装置中的空气排出去。

(4)确定反应物、反应条件和生成物,进而写出反应的方程式。

【解答】(1)[实验结论]该气体由一氧化碳和二氧化碳(CO和CO2)组成。

(2)[实验反思]C装置的作用是除去CO2气体。

(3)步骤②通入一定量氮气的目的是排尽装置中原有的空气。

(4)E装置中氧化铜粉末与一氧化碳反应,生成铜单质和二氧化碳气体,反应的方程式为: CO+CuO???Cu+CO 。

22.【答案】 (1)作对照

(2)节菱孢霉菌

(3)B

【解析】【分析】控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。霉菌是真菌的一种,其特点是菌丝体较发达,无较大的子实体。同其他真菌一样,也有细胞壁,寄生或腐生方式生存。霉

【解答】(1) 未接种的灭菌甘蔗汁以同样的方法进行实验,是为了与实验组形成对照;

(2)由实验结果可知,接种节菱孢霉菌中毒小鼠数量最多且与人中毒症状一致,所以 食用“红心”甘蔗导致人中毒的霉菌是节菱孢霉菌;

(3)A、3-硝基丙酸这种毒素高温不易分解,所以红心甘蔗榨汁后也不能饮用;故A错误;

B、发霉的面包已经被污染了,不可食用;故B正确;

C、黄曲霉素高温不易分解,因此污染后的花生加热后食用依然可能中毒;故C错误;

故答案为:(1)作对照;(2) 节菱孢霉菌;(3)B。

23.【答案】 (1)分解叶绿素,除去叶圆片本身的颜色对实验结果的干扰

(2)叶圆片是否变蓝色

(3)植物光合作用需要光

(4)植物光合作用需要叶绿体

【解析】【分析】绿色植物通过叶绿体利用光能把二氧化碳和水转变成储存能量的有机物,并释放出氧气的过程叫绿色植物光合作用。

【解答】(1)把取下的叶圆片放入装有酒精溶液的试管中水浴加热脱色后在清水中漂洗,使叶片含有的叶绿素溶解到酒精中至叶片变成黄白色,叶绿素为绿色,脱色后便于观察,如不脱色,不易观察到淀粉遇碘变蓝的现象。即实验步骤④中将叶圆片放入酒精溶液中进行脱色处理的目的是分解叶绿素,除去叶圆片本身的颜色对实验结果的干扰。

(2)小金同学是根据叶圆片是否变蓝色作为观察指标来判断个叶圆片在实验过程中是否发生了光合作用。

(3)A是用黑纸片遮光的绿色部位,B是未遮光的绿色部位,A和B进行对照的目的是,验证植物光合作用需要光。

(4)观察实验现象,见光的B圆片能进行光合作用制造出淀粉,淀粉遇碘变蓝色;不含叶绿体的C圆片无法进行光合作用,没有变蓝色,说明植物进行光合作用的场所是叶绿体,植物光合作用需要叶绿体。

故答案为:(1)分解叶绿素,除去叶圆片本身的颜色对实验结果的干扰?? ?(2)叶圆片是否变蓝色? ??(3)植物光合作用需要光? ??(4)植物光合作用需要叶绿体

24.【答案】 (1)对照

(2)酶的活性

(3)促进

【解析】【分析】对照实验又叫对照比较实验或单一变量实验,是探究实验的一种基本形式。是指在研究一个条件对研究对象有何影响,处理意义(究果)或作用(析因)时,所进行的除了这个条件不同外其它条件都相同的实验。

【解答】(1)该实验的变量是氯化钠溶液的浓度,往编号1的试管中,添加5mL蒸馏水,设计第1组实验的目的是为了对照。

(2)酶的催化作用具有高效性、专一性,需要适宜的温度和PH等。在实验过程中,设计水浴的温度不能过高或过低,原因是过高或过低的温度会影响酶的活性 ,对实验结果产生干扰。?

(3)分析表格,比较不同浓度范围内的氯化钠溶液对菠萝蛋白酶的活性的影响,我们发现氯化钠溶液对菠萝蛋白酶的活性具有促进作用。

故答案为:(1)对照? ?(2)酶的活性? ?(3)促进

25.【答案】 (1)温度升高导致生成气体膨胀,体积变大(其它合理答案也可)。

(2)过氧化氢溶液用量一定时,其分解速度随苹果质量的增大而增大,且增大得越来越慢。

(3)100

【解析】【分析】酶是由活细胞产生的、对其底物具有高度特异性和高度催化效能的蛋白质或RNA。酶的催化作用有赖于酶分子的一级结构及空间结构的完整。控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。

【解答】(1)实验过程会产生氧气,气体体积受温度的影响较大,当温度升高时,气体体积会急剧增大,影响实验结果;

(2)由乙图可知,气体产生的速度是先快后慢的,由此可知,随着苹果质量的增大,其分解速率也越来越快,但会慢慢变慢;

(3)由乙图可知,苹果质量为6g时,产生气体的速率为0.04毫升/秒,所以其所需时间为6毫升÷0.04毫升/秒=150s加入反应物量变大,提高反应速率,,所以收集时间小于150秒,因此在可以推断为100秒,只要时间不超过150秒,合理即可;

故答案为:(1) 温度升高导致生成气体膨胀,体积变大(其它合理答案也可) ;(2) 过氧化氢溶液用量一定时,其分解速度随苹果质量的增大而增大,且增大得越来越慢;(3)100(不超过150即可)。

26.【答案】 (1)①用电子天平称取50克新鲜菠菜,将其放入不透明的装置甲中,扎紧袋口,通过传感器读取并记录装置内CO2含量a%.

②将装置放置在10℃恒温箱中4小时后,再次通过传感器读取并记录装置内CO2含量b%。计算出a%与b%的差值。

③将恒温箱的温度调整为20℃、30℃、40℃,换用长势相近、质量相等的新鲜菠菜重复上述步骤。

④比较不同组别装置甲内二氧化碳含量在实验前后的差值,确定差值最大的一组,在其实验温度附近设置更小温度梯度重复上述实验。比较实验结果,得出结论。

(2)不赞同。因为菠菜进行呼吸作用的同时也进行蒸腾作用,也会导致菠菜质量减小。

【解析】【分析】控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。呼吸作用指机体将来自环境的或细胞自己储存的有机营养物的分子,通过一步步反应降解成较小的、简单的终产物的过程。

【解答】(1)该实验是为了探究菠菜呼吸作用最强的温度,所以实验中的变量是温度,通过恒温箱来调节不同的温度即可,呼吸作用会消耗有机物产生二氧化碳,通过显示器中显示的二氧化碳浓度的变化即可;

(2)菠菜质量的变化除了呼吸作用外,还有可能是因为蒸腾作用导致的,而二氧化碳只能通过呼吸作用产生;

故答案为:(1) ①用电子天平称取50克新鲜菠菜,将其放入不透明的装置甲中,扎紧袋口,通过传感器读取并记录装置内CO2含量a%.

②将装置放置在10℃恒温箱中4小时后,再次通过传感器读取并记录装置内CO2含量b%。计算出a%与b%的差值。

③将恒温箱的温度调整为20℃、30℃、40℃,换用长势相近、质量相等的新鲜菠菜重复上述步骤。

④比较不同组别装置甲内二氧化碳含量在实验前后的差值,确定差值最大的一组,在其实验温度附近设置更小温度梯度重复上述实验。比较实验结果,得出结论。

(2) 不赞同。因为菠菜进行呼吸作用的同时也进行蒸腾作用,也会导致菠菜质量减小。

27.【答案】 (1)乙图中的蜡烛燃烧时间比甲图中长

(2)增加一组实验,与图乙实验器材相同,将蜡烛点燃和植物--起放人玻璃罩,遮光处理,观察蜡烛燃烧情况并记录。

(3)指示氧气产生的位置;叶绿体是绿色植物产生氧气的场所

【解析】【分析】控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程。

【解答】(1)蜡烛燃烧过程中需要消耗氧气,而实验一中得出植物光合作用会产生氧气,是因为放有植物的蜡烛燃烧的时间比没有放植物的时间长;

(2)实验二中缺乏了对照实验,实验二的结论是有光植物产生了氧气,要额外设置一组除没有光照外其他均相同的实验进行对照;

(3)好氧细菌会具有产生氧气的部位,通过好氧细菌的分布可以知道产生氧气的位置;由实验三可知,好氧细菌分布在有光照的叶绿体周围,说明叶绿体是植物产生氧气的场所;

故答案为:(1) 乙图中的蜡烛燃烧时间比甲图中长;(2) 增加一组实验,与图乙实验器材相同,将蜡烛点燃和植物--起放人玻璃罩,遮光处理,观察蜡烛燃烧情况并记录;(3)指示氧气产生的位置;叶绿体是绿色植物产生氧气的场所。

28.【答案】 甲状腺激素可能会影响成年鼠耗氧量;控制变量法;促进

【解析】【分析】控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。甲状腺激素是甲状腺所分泌的激素,作用于人体几乎全部细胞,具有促进新陈代谢和发育,提高神经系统的兴奋性;呼吸,心律加快,产热增加。

【解答】【建立猜想】该实验是为了探究甲状腺激素对成年鼠耗氧量的影响,因此建立的假设是甲状腺激素可能会影响成年鼠耗氧量;

【交流评价】(1)由表格可知,该实验中只有一个变量,即甲状腺激素,因此采用了控制变量法;

(2)切除甲状腺的小鼠耗氧量降低,而额外增加甲状腺激素的小鼠耗氧量则会增加,说明甲状腺激素能促进成年鼠的新陈代谢;

故答案为:【建立猜想】甲状腺激素可能会影响成年鼠耗氧量;

【交流评价】(1)控制变量法;(2)促进。

29.【答案】 (1)等量的生理盐水

(2)无明显差异

(3)亲缘关系近

(4)95%

【解析】【分析】对照实验是在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同外,其他条件都相同的实验,这个不同的条件,就是惟一变量。设置一组对照实验,使实验结果具有说服力.一般的对实验变量进行处理的,就是实验组,没有处理是的就是对照组。

【解答】(1)实验为探究疫苗X的安全性和有效性,为作对照实验,而A组注射的是X疫苗,因此B组注射的是等量的生理盐水。

(2)实验结果:仅A组小鼠的血清中检测到相应的特异性抗体,两组小鼠的其余生理和生化指标无明显差异,说明疫苗X对小鼠是安全有效的。

(3)交流反思;有研究者认为,通过小鼠实验筛选出的疫苗,还需要用灵长类动物(如猴)实验评估疫苗,进一步确认安全有效后,方可进行临床试验。从进化角度分析,支持用灵长类动物实验评估疫苗的理由是亲缘关系近。

(4)疫苗保护率=(安慰剂组患病率一疫苗组患病率)÷安慰剂组患病率×100%,

安慰剂组患病率=16010000×100%=1.6%;疫苗组患病率=810000×100%=0.08%

疫苗保护率=1.6%-0.08%1.6%×100=95%,

故结果分析:Ⅲ期临床试验在疫区招募了20000名志愿者,试验结果如表所示,则该疫苗保护率是95%。

故答案为:(1)等量的生理盐水(2)无明显差异(3)亲缘关系近(4)95%

30.【答案】 尿素;无色酚酞;分裂;分解者

【解析】【分析】(1)除了一个因素以外,其余因素都保持不变的实验叫做对照实验。(2)氨气能使无色酚酞试液变红。(3)细菌和真菌是生态系统中的分解者。

【解答】③实验为探究某土壤样品中是否含X细菌,因此需要在A培养皿中放入尿素,B培养皿不加,为了做对照实验。

⑤由于“X细菌”)能将环境中的尿素转化为氨气,而氨气能使无色酚酞试液变红,因此在A和B两个培养皿中加入无色酚酞,观察颜色变化。

(1)A培养基表面显红色,是由于培养基中含有较多的氨水。这是由于X细菌在适宜环境下进行分裂生殖,产生较多的X细菌所致。

(2)X细菌能将尿素转化为氨气,所以它是生态系统中的分解者。

故答案为:③尿素 ⑤无色酚酞(1)分裂(2)分解者

31.【答案】 (1)同位素

(2)光合作用产生的氧气中的氧元素来源于二氧化碳还是水

(3)有光

(4)无机盐

【解析】【分析】本题为实验探究题,分析题中信息,生成的O2中的氧元素与H2O中的氧元素一致,故得出“光合作用释放的氧气中的氧元素来自水”的结论。光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化为储存着能量的有机物,并释放氧气的过程。

【解答】(1)18O和16O的质子数相同而中子数不同,互为同位素。

(2)光合作用我们可以用表示式来表示:CO2+H2O→ 叶绿体光能有机物(储存着能量)+O2

, 由于在第一组实验中向绿色植物提供H2O和C18O2, 如果光合作用释放的氧全部来自于H2O,那么表达式可以表示为:C18O2+H2O→ 叶绿体光能有机物(储存着能量)+O2, 从表达式中可看出O原子来自于H2O,而不来自于C18O2, 因为C18O2的氧原子已经做了标记18。由于在第二组实验中向同种植物提供H218O和CO2, 如果光合作用释放的氧全部来自于H2O,那么表达式为:

CO2+H218O→ 叶绿体光能有机物(储存着能量)+18O2 , 从表达式中就可很明显地看出18O原子是来自于H218O,而不是来自于CO2, 因为CO2的氧原子没有做标记,而第一组实验产生的物质为O2, 第二组实验产生的物质为18O2? , 因此该实验是为了研究光合作用产生的氧气中的氧元素来源于二氧化碳还是水。

(3)由于绿色植物需要光合作用,因此该实验必须在有光条件下进行。

(4)小球藻可以吸收无机盐,同时通过光合作用吸收其中的二氧化碳。

故答案为:(1)同位素(2)光合作用产生的氧气中的氧元素来源于二氧化碳和水(3)有光(4)无机盐

32.【答案】 (1)对照作用

(2)强(或高)

【解析】【分析】酶是由活细胞产生的、对其底物具有高度特异性和高度催化效能的蛋白质或RNA。酶的催化作用有赖于酶分子的一级结构及空间结构的完整。控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。

【解答】(1)该实验是为了探究温度对酶活性的影响,因此常温组是作为对照组的;

(2)由表格可知,低温组产生的气泡很少,说明常温条件下过氧化氢酶的活性比低温条件下高;

故答案为:(1)对照作用 ;(2)强(或高)。

?

33.【答案】 (1)蒸馏水或水

(2)A、B两瓶均变瘪且A瓶的变瘪程度更大;或者Ca(OH)。溶液与CO2混合后,溶液pH变小

(3)重新实验,将足量的饱和Ca(OH)2溶液加入集满CO2的塑料瓶中(或者继续向A瓶内加入足量的饱和澄清石灰水)

【解析】【分析】(1)如果瓶子变瘪只和二氧化碳溶于水有关,那么将等量的二氧化碳分别倒入氢氧化钙溶液和水时,气压的变化应该是相同的,最终瓶子的变瘪程度应该是相同的,据此设计对比实验;

(2)可从实验一和实验二中找到不同的现象,利用这些现象说明氢氧化钙和二氧化碳发生了反应;

(3)根据资料可知,之所以生成了可溶性的碳酸氢钙,是因为二氧化碳过量,也就是碳酸钙不足,因此只要通让氢氧化钙溶液过量就会看到有碳酸钙沉淀生成。

【解答】(1)如果要证明氢氧化钙是否与二氧化碳反应,只需将等量的氢氧化钙溶液和水做对比实验即可,因此表中“?”处的内容应该是蒸馏水或水。

(2)能判断“Ca(OH)2溶液与CO2发生化学反应”的依据:A、B两瓶均变瘪且A瓶的变瘪程度更大;或者Ca(OH)。溶液与CO2混合后,溶液pH变小。

(3)对实验一进行的改良为:将足量的饱和Ca(OH)2溶液加入集满CO2的塑料瓶中(或者继续向A瓶内加入足量的饱和澄清石灰水)。

34.【答案】 (1)专一

(2)②分别往①中两个试管加人相同体积的稀盐酸和蒸馏水。

③另取两支试管各加人相同体积1%淀粉溶液,与①中的两支试管一同置于37℃水浴锅中水浴加热一段时间。

④将两份淀粉溶液分别与步骤②两支试管中的液体混合,并充分振荡后,置于37℃水浴锅中水浴加热一段时间。

⑤取出水浴锅中的2支试管,分别滴加1~2滴0.4%的碘酒溶液,观察比较溶液颜色变化。

⑥多次重复实验。

【解析】【分析】酶是由活细胞产生的、对其底物具有高度特异性和高度催化效能的蛋白质或RNA。酶的催化作用有赖于酶分子的一级结构及空间结构的完整。控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。

【解答】(1) 唾液淀粉酶只能分解淀粉,体现了酶的专一性;

(2)由题干可知,该实验主要是为了验证pH对酶活性的影响,因此该实验的步骤要体现唯一变量原则,同时由于酶具有高效性,所以要先让两支试管体现不同的酸碱性的环境中,然后在37℃的水浴环境中一段时间,最后分别加入碘液进行验证;为了避免实验现象的偶然性,则需要重复多次实验;

35.【答案】 (1)变化的(或“不固定的”等意思相近均可)

(2)日照时间的长短变化是引起候鸟迁徙的原因。

(3)不合理,只进行了一种候鸟的研究,不具有普遍意义。(其他合理解释均可)

【解析】【分析】控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。

【解答】(1)洛文教授发现黄脚鹬首次产蛋日期都是在每年的5月26~29日,认为温度不是候鸟迁徙的原因,因为每年的同一日期的气温是不稳定的;

(2)由洛文教授的实验过程可知,其认为导致候鸟迁徙的原因是光照时间长短导致的;

(3)由题干信息可知,洛文教授只捕获了一种候鸟做了实验,不具有普遍意义;

故答案为:(1) 变化的(或“不固定的”等意思相近均可) ;(2) 日照时间的长短变化是引起候鸟迁徙的原因;(3) 不合理,只进行了一种候鸟的研究,不具有普遍意义。(其他合理解释均可) 。

36.【答案】 (1)失水

(2)光照、温度(合理即可)

(3)无性

【解析】【分析】1、当细胞液浓度大于土壤溶液浓度时细胞吸水,当细胞液浓度小于土壤溶液浓度时细胞失水;

2、影响植物生长的因素有水分、光照和温度等。在研究绣球花与土壤溶液的酸碱性有关的实验中,控制土壤溶液的酸碱性不同,而使其他因素相同;

3、扦插是剪取植物上带芽的枝段,插入土中,不久这些枝段就会生根发芽,长成新的植株。有性生殖是指通过两性生殖细胞的结合产生新个体的生殖方式。无性生殖是指不通过两性生殖细胞结合繁殖新个体的方式。

【解答】(1) 实验中浇灌的溶液浓度过高时, 会使根毛细胞会失水, 而造成绣球植株损伤甚至死亡;

(2) 实验中,除控制土壤溶液酸碱性不同,其他种植条件要保持相同,例如: 光照、温度;

(3)扦插是利于植物的茎长成新的植株,没有两性生殖细胞的结合,属于无性生殖。

故答案为:(1)失水? (2)光照、温度? (3)无性

37.【答案】 钝端;1号2号3号;质量

【解析】【分析】1、在气室的一端由于是空心的密度较小,鸡蛋浸在水中时有气室的一端会上浮而没有气室的一端会下沉,所以有气室一端与水面更接近,而没有气室的一端会与水底更接近;

2、在整个鸡蛋体积不变的情况下,受到的浮力不变,而气室体积越大的鸡蛋质量越小,越易往上浮, θ?角度越大;

3、鸡蛋的体积与存放的时间无关。鸡蛋浸没在水中时受到的浮力是不变的,而要由沉在底部到上浮只能是鸡蛋的重力减小了,而由重力减小可知鸡蛋的质量减小了。

【解答】(3)从图中可知鸡蛋在水中时,钝端有往上的趋势,尖端靠近底面。而有气室的一端会上浮可知,气室位置在鸡蛋的钝端附近;

(4)鸡蛋气室占比越大越易上浮,1号鸡钝端在最上面,2号鸡蛋的钝端次之,3号的鸡蛋钝端更低,由此可知气室占整个鸡蛋的体积比从高到低的顺序为1号2号3号;

(5)由分析可知,鸡蛋的体积不变所以受到的浮力不变,鸡蛋由沉在底部变成上浮只能是鸡蛋的重力减小,由此可知, 自然状态下,随着鸡蛋存放时间变长,鸡蛋的质量会变小 从而使鸡蛋的密度变小。可以判断,实验中漂浮在水面上的鸡蛋存放时间较久。

故答案为:钝端;1号2号3号;质量

38.【答案】 (1)②

(2)不存在稀盐酸时,反应产生的氯化钙溶液中含有氯离子,也与AgNO3溶液反应产生白色沉淀

(3)氢离子(或H+)

(4)澄清石灰水变浑浊

【解析】【分析】(1)石灰石中含有杂质的量肯定较少,但是反应停止后试管底部固体残留量比较大,因此可能是石灰石没有完全反应;

(2)稀盐酸和碳酸钙反应生成了氯化钙,滴入硝酸银后,氯化钙会和硝酸银反应生成白色沉淀,因此无法通过白色沉淀确定是否有稀盐酸剩余;

(3)HCl和CaCl2中都含有氯离子,但前者呈酸性后者呈中性,说明氢离子是决定稀盐酸性质的离子;

(4)能够使澄清的石灰水变浑浊的气体肯定是二氧化碳,而碳酸钙能够和稀盐酸反应生成二氧化碳气体,因此可以据此现象判断是否残留碳酸钙。

【解答】(1) 【初步分析】反应停止后,某同学根据上述实验现象进行初步判断,得出了石灰石没有反应完的结论。支持该同学得出这一结论的依据②;

(2)但小金认为根据这一现象是不能得出原残留液中存在盐酸的结论,小金的理由是不存在稀盐酸时,反应产生的氯化钙溶液中含有氯离子,也与AgNO3溶液反应产生白色沉淀。

(3) 探究原残留液体中是否还有盐酸,真正需要检验的离子是氢离子(或H+);

(4) 探究残留块状固体中是否还有碳酸钙。小丽取原残留块状固体用水洗净后加入稀盐酸,将产生的气体通入澄清石灰水,出现了:澄清石灰水变浑浊的现象,于是得出残留块状固体中还存在碳酸钙。

39.【答案】 (1)①②③

(2)CH4;不合理,因为CH4与氧化铜反应后也生成了水

(3)N2H4+2CuO ? 2Cu+N2+2H2O

【解析】【分析】(1)氧化铜为黑色固体,铜单质为红色固体;无水硫酸铜粉末为白色,而一旦吸水会变成蓝色的五水硫酸铜晶体;二氧化碳和氢氧化钙反应生成碳酸钙白色沉淀,根据甲烷和氧化铜的反应产物分析即可;

(2)①氢氧化钙溶液变浑浊,说明有二氧化碳气体产生。氢气中不含碳元素,而甲烷中含有碳元素,因此肯定有甲烷存在;

②固体由白色变成蓝色,说明硫酸铜粉末吸收了水,即反应中有水生成。由于氧化铜中只含有氧元素,所以水中的氢元素肯定来自于气体X,由于氢气和甲烷中都含有氢元素,所以无法判断是否有氢气的存在。

(3)根据反应现象分析火箭燃料X与氧化铜反应的产物,然后根据质量守恒定律确定X的元素组成,并对它的化学式进行推断,最后写出反应的化学方程式。

【解答】(1) 加热时, CH4能与CuO反应生成Cu、CO2和H2O ,?那么将CH4气体按如图所示装置进行规范实验,可观察到的实验现象有: A装置中的黑色粉末变成光亮的红色物质 ; B装置中的固体由白色变蓝色 ; C装置中溶液变浑浊 ,故选①②③。

(2)① C装置中溶液变浑浊,可证明气体X中含有CH4;

② 根据B装置中的固体由白色变蓝色的现象,得出气体X中含有H2的结论, 我认为这个结论不合理,理由是: CH4与氧化铜反应后也生成了水 。