浙江省2020-2021年中考科学试题分类——专题19 空气和氧气(解析版)

文档属性

| 名称 | 浙江省2020-2021年中考科学试题分类——专题19 空气和氧气(解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2021-06-24 16:38:31 | ||

图片预览

文档简介

2020-2021年浙江省中考科学试题分类——专题19空气和氧气

一、单选题

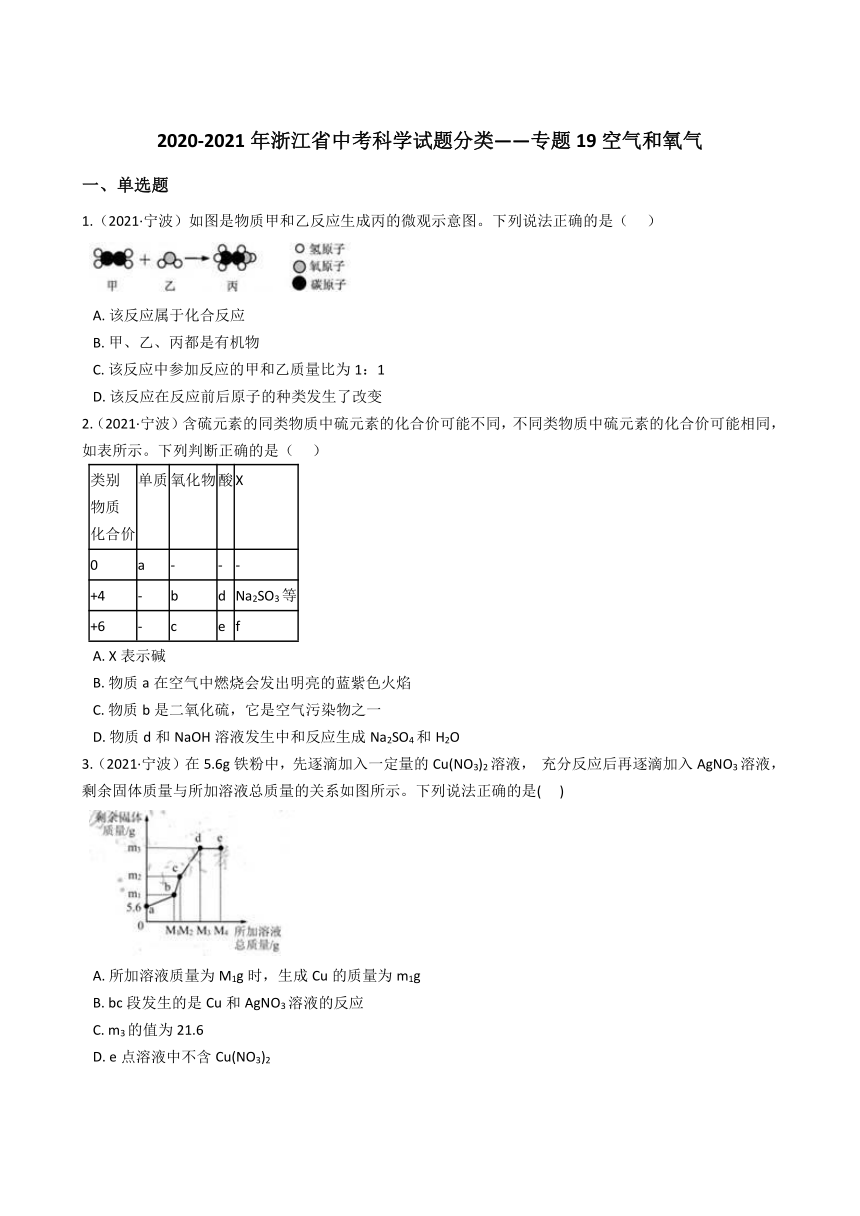

1.(2021·宁波)如图是物质甲和乙反应生成丙的微观示意图。下列说法正确的是( ???)

A.?该反应属于化合反应

B.?甲、乙、丙都是有机物

C.?该反应中参加反应的甲和乙质量比为1:1

D.?该反应在反应前后原子的种类发生了改变

2.(2021·宁波)含硫元素的同类物质中硫元素的化合价可能不同,不同类物质中硫元素的化合价可能相同,如表所示。下列判断正确的是( ???)

类别

物质

化合价

单质

氧化物

酸

X

0

a

-

-

-

+4

-

b

d

Na2SO3等

+6

-

c

e

f

A.?X表示碱

B.?物质a在空气中燃烧会发出明亮的蓝紫色火焰

C.?物质b是二氧化硫,它是空气污染物之一

D.?物质d和NaOH溶液发生中和反应生成Na2SO4和H2O

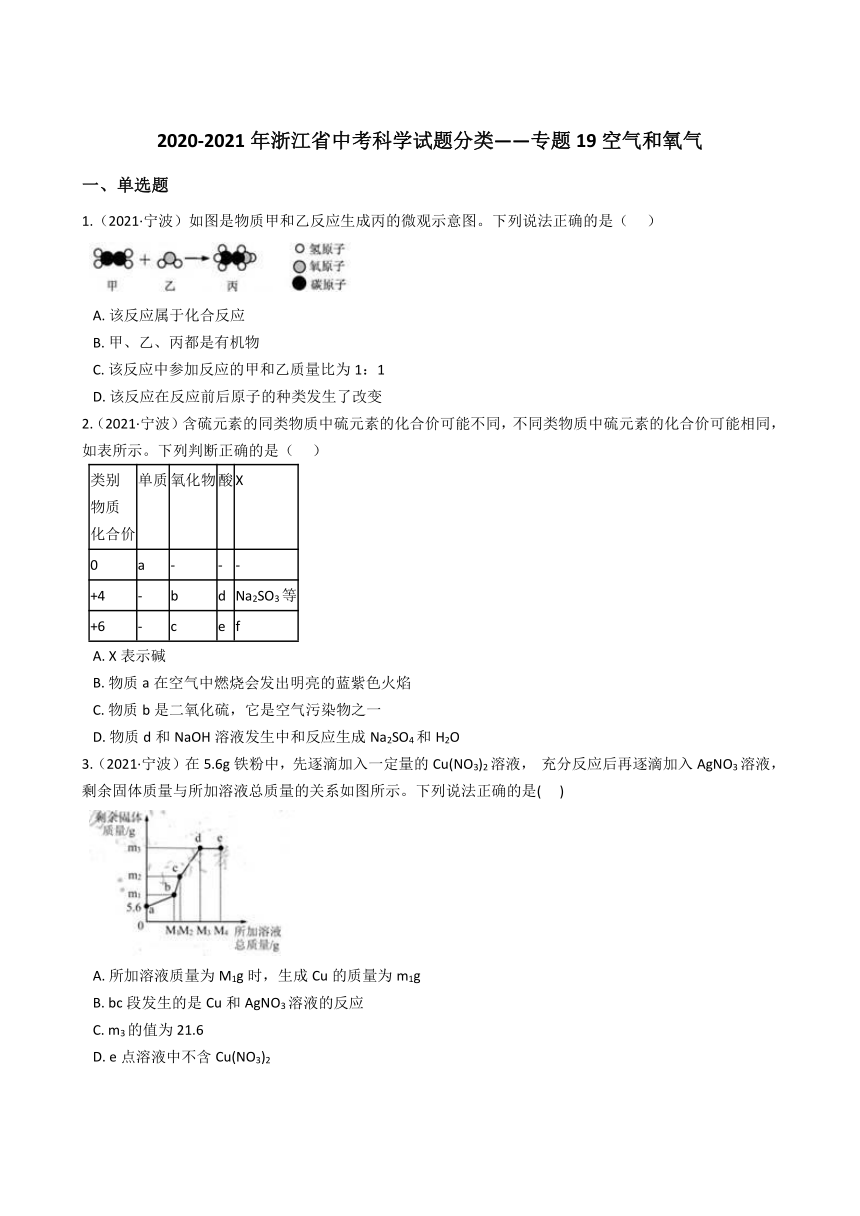

3.(2021·宁波)在5.6g铁粉中,先逐滴加入一定量的Cu(NO3)2溶液, 充分反应后再逐滴加入AgNO3溶液,剩余固体质量与所加溶液总质量的关系如图所示。下列说法正确的是(??? )

A.?所加溶液质量为M1g时,生成Cu的质量为m1g

B.?bc段发生的是Cu和AgNO3溶液的反应

C.?m3的值为21.6

D.?e点溶液中不含Cu(NO3)2

4.(2021·绍兴)向一定质量的Mg(NO3)2和Cu(NO3)2混合溶液中加入a克锌粉和铁粉的混合物,充分反应后过滤,得到不饱和的滤液和滤渣,将滤渣洗涤、干燥后再称量,得到的固体质量仍为a克。下列分析合理的是(??? )

①滤渣中可能有铜?? ???②向滤渣中加稀盐酸,可能有气泡产生??

③滤液中一定有Mg(NO3)2、Zn(NO3)2和Fe(NO3)2,可能有Cu(NO3)2?

④若忽略过滤操作中溶液损失,滤液中溶质的质量一定大于原混合溶液溶质的质量

A.?①②?????????????????????????????????????B.?①③?????????????????????????????????????C.?②③?????????????????????????????????????D.?②④

5.(2021·绍兴)以可靠的实验事实为基础,通过推理得出结论的研究方法称为科学推理法。下列结论通过这种方法得出的是(??? )

A.?①电流产生的热量与电阻大小有关??????????????????????B.?②可燃物燃烧需要温度达到着火点

C.?③叶片的下表面一般气孔数目较多??????????????????????D.?④牛顿第一定律

6.(2021·嘉兴)北宋沈括在《梦溪笔谈》中记载了用“苦泉水”制取钢的方法,其主要生产流程如图所示。下列解释合理的是( ??)

A.?①通过蒸发溶剂可获得晶体????????????????????????????????B.?②是通过复分解反应获得铜

C.?③所得硫酸钢溶液一定是饱和的?????????????????????????D.?④说明铁元素变成了铜元素

7.(2020·台州)下列化学反应中,属于化合反应的是( ??)

A.?CaCO3 高温__ CaO+CO2↑??????????????????????????????????B.?H2O+CO2=H2CO3

C.?H2+CuO △__ H2O+Cu???????????????????????????????????????D.?BaCl2 +H2SO4=BaSO4↓+2HCl

8.(2020·湖州)下图是一定量的B2和AB在一定条件下混合以及混合结果的模型,则(??? )

?

A.?反应得到的生成物有两种????????????????????????????????????B.?反应前后元素化合价不变

C.?参加反应的两种分子个数比为3:2?????????????????????D.?该反应为化合反应

9.(2020·宁波)某化学反应的反应物和生成物的微观示意图及反应前后的质量如下表所示。

下列有关该反应的说法正确的是( ?)

A.?甲物质由碳原子和氢原子直接构成??????????????????????B.?该反应属于置换反应

C.?参加反应的反应物分子个数比为1:1?????????????????????D.?x+y+z=233

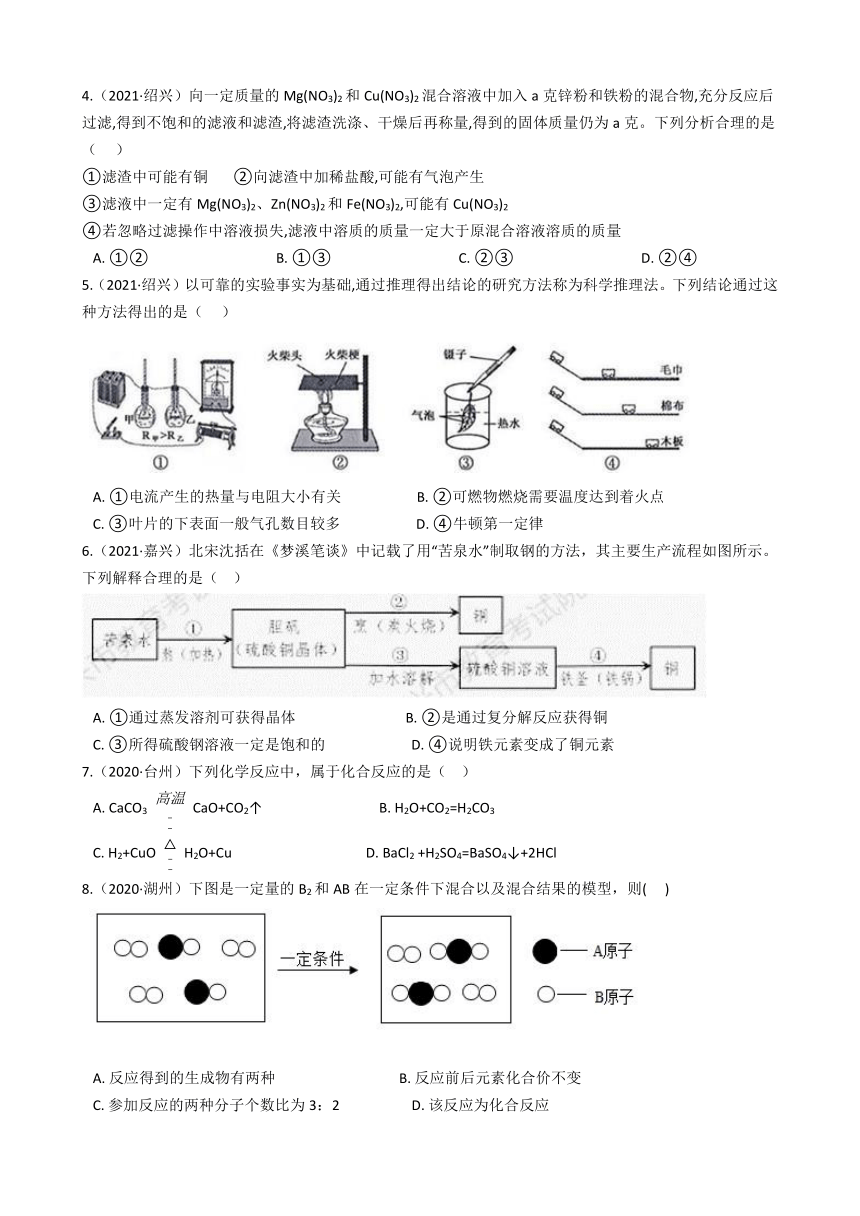

10.(2020·宁波)某锥形瓶内盛有盐酸和氯化铜的混合溶液100g,向其中加入溶质质量分数为10%的氢氧化钠溶液,锥形瓶内溶液质量m1与加入的氢氧化钠溶液质量m2的变化关系如图所示。下列说法错误的是( ?)

A.?反应至A点时,所加NaOH溶液的质量为40g

B.?反应至A点时,溶液中的溶质有CuCl2和NaCl

C.?反应至B点时,锥形瓶内溶液的质量为280.4g

D.?反应至B点时,锥形瓶内溶液中NaCl的质量为23.4g

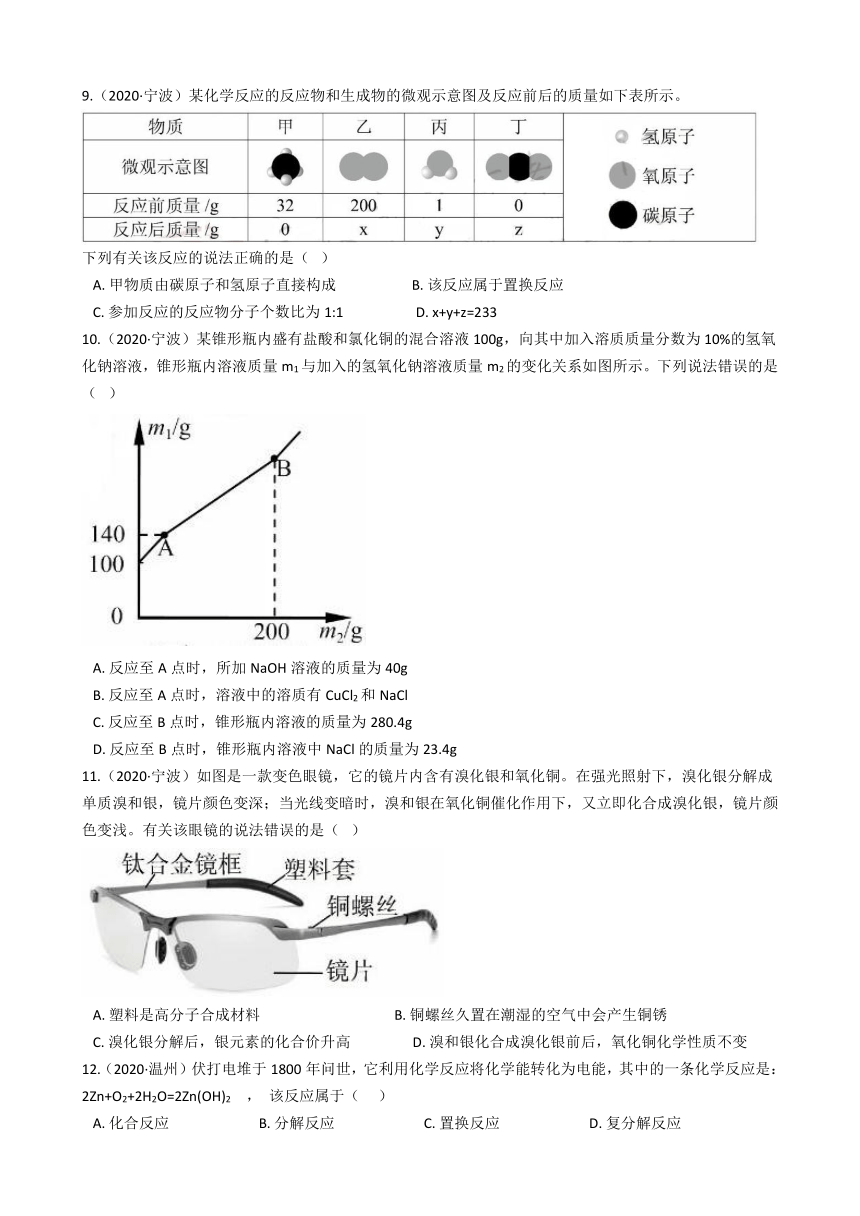

11.(2020·宁波)如图是一款变色眼镜,它的镜片内含有溴化银和氧化铜。在强光照射下,溴化银分解成单质溴和银,镜片颜色变深;当光线变暗时,溴和银在氧化铜催化作用下,又立即化合成溴化银,镜片颜色变浅。有关该眼镜的说法错误的是( ?)

A.?塑料是高分子合成材料???????????????????????????????????????B.?铜螺丝久置在潮湿的空气中会产生铜锈

C.?溴化银分解后,银元素的化合价升高??????????????????D.?溴和银化合成溴化银前后,氧化铜化学性质不变

12.(2020·温州)伏打电堆于1800年问世,它利用化学反应将化学能转化为电能,其中的一条化学反应是:2Zn+O2+2H2O=2Zn(OH)2 , 该反应属于(? ??)

A.?化合反应??????????????????????????B.?分解反应??????????????????????????C.?置换反应??????????????????????????D.?复分解反应

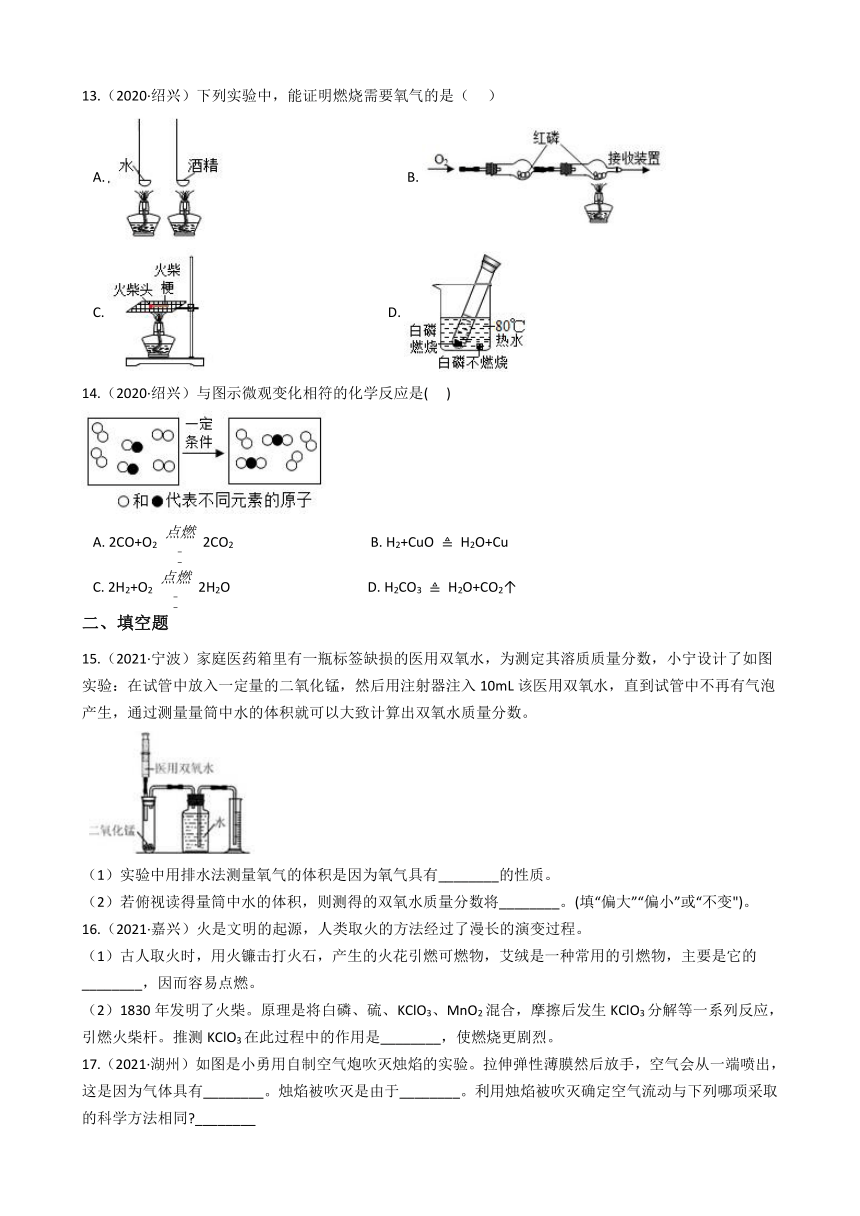

13.(2020·绍兴)下列实验中,能证明燃烧需要氧气的是( ???)

A.??????????????????????????????????????????????????B.?

C.?????????????????????????????????????????????????D.?

14.(2020·绍兴)与图示微观变化相符的化学反应是(??? )

A.?2CO+O2 点燃__ 2CO2????????????????????????????????????????B.?H2+CuO ? H2O+Cu

C.?2H2+O2 点燃__ 2H2O????????????????????????????????????????D.?H2CO3 ? H2O+CO2↑

二、填空题

15.(2021·宁波)家庭医药箱里有一瓶标签缺损的医用双氧水,为测定其溶质质量分数,小宁设计了如图实验:在试管中放入一定量的二氧化锰,然后用注射器注入10mL该医用双氧水,直到试管中不再有气泡产生,通过测量量筒中水的体积就可以大致计算出双氧水质量分数。

(1)实验中用排水法测量氧气的体积是因为氧气具有________的性质。

(2)若俯视读得量筒中水的体积,则测得的双氧水质量分数将________。(填“偏大”“偏小”或“不变")。

16.(2021·嘉兴)火是文明的起源,人类取火的方法经过了漫长的演变过程。

(1)古人取火时,用火镰击打火石,产生的火花引燃可燃物,艾绒是一种常用的引燃物,主要是它的________,因而容易点燃。

(2)1830年发明了火柴。原理是将白磷、硫、KClO3、MnO2混合,摩擦后发生KClO3分解等一系列反应,引燃火柴杆。推测KClO3在此过程中的作用是________,使燃烧更剧烈。

17.(2021·湖州)如图是小勇用自制空气炮吹灭烛焰的实验。拉伸弹性薄膜然后放手,空气会从一端喷出,这是因为气体具有________。烛焰被吹灭是由于________。利用烛焰被吹灭确定空气流动与下列哪项采取的科学方法相同?________

①用带箭头的直线表示光的传播路线和方向

②利用被吸引的大头针数目来比较电磁铁的磁性强弱

③控制电压相等,研究电流与电阻的关系

18.(2021·湖州)如图是大棚种植蔬菜的实景图。

(1)大棚内能保持适宜的温度,有利于________的催化作用,从而促进蔬菜快速生长。

(2)采用吊袋式二氧化碳施肥法有利于植物光合作用。吊袋一般固定在植物枝叶上端约40厘米处,如果太低,由于二氧化碳________,从而大量积聚在地面附近,导致根系的________减弱,致使获得的能量不足从而影响根系发育。

19.(2021·湖州)如图是某同学在旅游时拍摄的一张溶洞照片。

(1)形成溶洞的主要外力是________(选填“流水”或“风力”)。

(2)溶洞中的钟乳石和石柱等景观的形成过程比较复杂,其中发生的化学反应主要是:Ca(HCO3)2=CaCO3+CO2↑+H2O其化学反应属于________(填基本反应类型)。

20.(2020·衢州)某品牌新能源电动汽车使用磷酸铁锂电池,其反应原理: LiFePO4?放电充电FePO4+Li 。该电池具有容量大、续航能力强的特点。

(1)LiFePO4 , 中铁元素与氧元素的质量比为________。

(2)该电池充电时发生的化学反应属于________(填基本反应类型)。

21.(2020·金华·丽水)2020年3月9日19时55分,我国成功发射北斗导航系统第五十四颗导航卫星。北斗导航系统将在国家安全、经济效益、技术储备等方面发挥作用。火箭喷出的燃气温度高达1300℃,发射塔下方的导流槽设有喷水设施,在火箭点火前几秒钟喷水,水在高温下大量汽化。

(1)升空时,火箭相对于发射塔是________(填“运动”或“静止”)的;

(2)导流槽喷出的水汽化所需的能量来源于火箭燃料贮存的________能。

22.(2020·温州)北宋著名科学家沈括所著的《梦溪笔谈》是一部中国古代科技类百科全书,记载了我国古代的许多科技发现与发明。

(1)在北宋之前就有人将磁石(磁体)磨成针悬挂或支撑起来,磁针就能指南。“磁针指南”是因为地球存在________。

(2)沈括考察太行山时,发现有些岩石中夹杂着螺蚌壳。他推测太行山以前是大海,但现在太行山距离大海有近千里。造成这种海陆变迁的主要原因是________。

(3)沈括大胆预测石油在未来社会中会得到广泛使用,现预测已被证实。石油的大量使用引起大气中的二氧化碳含量增加,导致全球气候变暖,这种环境问题称为________。

23.(2020·温州)18世纪前后,人们把元素等同于一种在化学变化中不可再分的物质,即单质。“燃素说”和“燃烧的氧化学说”一度成为科学家争论的焦点。

材料一:1723年,施塔尔提出“燃素说”:燃素也是一种元素,燃素存在于一切可燃物中。如金属含有燃素,金属燃烧时金属释放燃素后成为金属灰(实际是金属氧化物);金属灰与燃素结合又会重新变回金属。

材料二:1766年,卡文迪许制得氢气并认为它是燃素;1773年,舍勒研究发现,可燃物燃烧需要一种他称为“火空气”的单质参与;1784年前,人们认为水是一种元素;1796年,普里斯特利制得可在“脱燃素气”中燃烧的“可燃空气”,也把它当作燃素。

材料三:1777年,拉瓦锡建立了“燃烧的氧化学说”,认为可燃物中不存在燃素;1801年,克鲁克香克证明了普里斯特利所谓的“可燃空气”是一氧化碳,从而结束了“燃素说”与“燃烧的氧化学说”之争。

(1)用你所学的燃烧条件分析,材料二中的“火空气”是________。

(2)材料三中的“可燃空气”一氧化碳属于纯净物中的________,所以不可能是燃素。

(3)“燃素说”自提出后就引起争议。下列是当时科学家分析的事实或现象,用“燃素说”解释不合理的是________。(可多选)

选项

事实或现象

用“燃素说”解释

A

金属成分比金属灰简单

因为金属燃烧时燃素从金属中逸出

B

加热金属灰通入氢气,金属灰变回金属

因为氢气是燃素

C

木炭与金属灰一起加热变回金属

因为木炭富含燃素

D

铜在空气中加热后质量增加

因为金属铜中含有燃素,加热后有燃素逸出

E

燃素(氢气)与脱燃素气(氧气)结合成为水

因为水是一种元素

24.(2020·绍兴)以下是实验室制取、收集、检验气体的常用装置。

(1)图甲中,在试管口放棉花的目的是________?;用图示方法收集氧气的理由是________?。

(2)用图乙检验CO2性质时,澄清石灰水始终未见浑浊,原因可能是________。

三、实验探究题

25.(2021·嘉兴)小嘉用H2O2溶液制取氧气时,在烧瓶中加入50毫升水及0.5克MnO2 , 再往分液漏斗中加入30毫升15%的H2O2溶液。为什么要加入50毫升水呢?查阅资料发现:在不加入水时,若注入H2O2溶液速度过快,反应会过于刷烈而引发事故。

【提出问题】水是如何减缓该反应速度的呢?

【建立假设】水可以降低H2O2溶液浓度,从而减缓反应速度

【实验方案】他利用如图装置,在相同条件下,分别用30毫升的1%、3%和7%的H2O2溶液进行实验, 观察并比较。

【实验结论】加水降低了H2O2溶液的浓度, 使反应速度变慢。

【交流反思】

(1)为了更好地比较反应的快慢,需控制三次实验中滴加H2O2溶液的________相同。

(2)判断产生氧气的速度时,可以通过观察产生气泡的快慢,还可以比较________。

(3)【继续探究】针对提出的问题,他又利用如图装置,用3%的H2O2溶液分别在0℃、20℃和60℃的条件下进行实验。进行该实验所基于的假设是________。

26.(2021·丽水)建构合理的思维模型,既能促进深度学习,又能提高思维品质。小科建构了“两组份混合物含量测定"的思维模型;

运用该模型对教材中“测定空气中氧气含量"的实验进行了再探究:忽略含量很低的其它物质,空气可以看成由氮气和氧气组成的两组份混合物。

[探究一]根据沸点低的组份先汽化的性质,测定混合物中某组份的含量。

(1)将空气转变为液态空气,液氮先汽化。从建模角度分析,该操作属于上述思维模型中的________;

(2)[探究二]根据混合物中某组份发生化学反应,测定混合物中某组份的含量。

按图甲装置测定空气中氧气含量时,止水夹最合理的打开时间是________?(填“反应刚结束时”或“冷却到室温时”);

(3)[交流评价]已知:在氧气不充足时,碳与氧气反应生成一氧化碳,一氧化碳不溶于水且不与碱反应。小科用足量木炭替换红磷,等体积氢氧化钠浓溶液替换集气瓶中的水,规范操作后,测得的氧气含量将________(填“偏大”、“偏小”或“不变”);

(4)[继续探究]运用上述思维模型,小科又设计了图乙的实验装置,其“测定空气中氧气含量"的原理是________。

27.(2020·衢州)利用加热高锰酸钾的方法,验证化学反应中质量守恒定律。如图,小科将适量高锰酸钾装入试管,塞入一团棉花并测出试管、棉花与药品的总质量为m。加热使之充分反应后,测得量筒中气体体积为V,再次测得反应装置与物质总质量为m2,已知常温常压下氧气密度为p。据此请回答:

(1)实验中用量筒收集气体的好处是________。

(2)实验中,试管口内壁附着紫红色小液滴,请解释产生该现象的原因________。

(3)根据实验数据计算发现: m1-m2≠ρV ,与质量守恒定律不符。造成这一实验结果的原因分析正确的是????????

A.试管中高锰酸钾没有完全分解

B.导管口连续均匀冒气泡时才收集气体

C.未调节量筒内外液面相平就读数

D.停止加热时,先将导管移出水面,再熄灭酒精灯

28.(2020·衢州)在研究碱的性质时,向充满CO2的矿泉水瓶里加入少量Ca(OH)2溶液,拧紧瓶盖并振荡,瓶变瘪,但溶液中并未出现浑浊,那么Ca(OH)2溶液是否与CO2反应呢?于是同学们进行了猜想和实验:

猜想一:Ca(OH)2溶液与CO2不反应,是CO2溶于水导致瓶内气压变小而变瘪。

猜想二:Ca(OH)2溶液与CO2反应,生成了可溶性物质。

实验

步骤与操作

出实验现象与结果

光

结论

一

1.取2个相同的软塑料瓶,分别集满CO2气体,编号为A、B。

两瓶内气体无色透明,瓶子形状正常

Ca(OH)2溶液与CO2发生了化学反应

分别向A、B两瓶中加入等量的饱和Ca(OH)2溶液和? ?? , 立即拧紧瓶盖并振荡。

两瓶内液体未出现浑浊,两瓶均变瘪,A瓶变瘪程度更大。

二

测出反应前Ca(OH)2溶液的pH。

大于7。

测出反应后A瓶内液体的pH。

小于7。

(1)将表中“?”处的内容补充完整:________。

(2)能判断“Ca(OH)2溶液与CO2发生化学反应”的依据:________。

(3)查阅资料得知:A瓶中未出现浑浊是因为过量的CO2与H2O和CaCO3反应生成可溶性的Ca(HCO3)2。有人提出,只要利用现有装置和试剂,对实验一稍作补充或改进就能观察到浑浊现象,请简要说明你的做法:________。

29.(2020·湖州)氯气(Cl2)是一种黄绿色气体,它可溶于水,得到黄绿色的氯水。它易与氢氧化钠反应,不与硫酸反应。

(1)小明对氯气溶于水的过程中所发生的变化提出了两种假设:

假设1:氯气溶于水的过程中只有物理变化

假设2:氯气溶于水的过程中既有物理变化又有化学变化

小明向氯水中加入紫色石蕊试液,发现溶液先变红后褪色。由溶液变红可知氯水显________?性,从而知道氯气溶于水的过程中发生了化学变化。假设2成立。

(2)小明对褪色现象产生了兴趣,查阅资料后了解到氯水有漂白性。氯水中有氯气分子,还有氯气与水反应得到的盐酸和次氯酸(HClO)。他对氯水的漂白性提出了3种假设:

A.盐酸有漂白性

B.氯气有漂白性

C.次氯酸有漂白性

经过认真思考,小明否定了假设A,请写出依据________?。

实验室制备的氯气往往带有水蒸气和其他杂质。为了探究氯气是否具有漂白性,必须要用纯净、干燥的氯气。图甲是小明为了干燥氯气所设计的装置图。请在图甲中将广口瓶中的导管画完整,并在图中的________处写出试剂名称。最后,将经过除杂后得到的干燥氯气通入装有有色布条的试管中(如图乙),布条颜色不变。得出结论:氯气不具有漂白性。

(3)次氯酸除有漂白性外还有不稳定性。小明设计了一套装置,收集到一试管次氯酸见光分解后生成的气体,将带火星的木条伸入试管,发现木条复燃,说明分解产物中含有________。

30.(2020·嘉兴)为提高测定空气中氧气含量实验的精确度,科学兴趣小组对课本实验进行了创新改进。

【实验步骤】

①取一根玻璃管,用橡皮塞将一端密封;

②将食品脱氧剂粉末迅速装入玻璃管,立即向管口注入一滴水将玻璃管密封,水滴的下端标为A。

弹动玻璃管使脱氧剂粉末分布均匀且紧密,脱氧剂的上端标为O,如图甲所示;

③水平滚动玻璃管,使食品脱氧剂粉末平铺在玻璃管中。静置至水滴不再移动时,水滴的右端标为B,如图乙所示;

④用刻度尺测量出AO段和AB段的长度,并计算出AB

与AO的比值,将数据记录在表格中;

⑤洗涤、干燥实验装置,重复上述实验。

实验次数

AO/mm

AB/mm

AB / AO

1

523.5

109.5

0.2092

2

525.5

110.0

0.2093

3

527.0

110.5

0.2097

【得出结论】 根据表格中的实验数据, 可知空气中氧气含量为________。(用百分数表示)

【思考讨论】

①实验步骤③中,将食品脱氧剂粉末平铺在玻璃管中的目的是________。

②实验步骤②中,如果玻璃管内的脱氧剂粉末分布不够紧密,会使实验结果偏大,其原因是________。

四、解答题

31.(2021·宁波)小宁用稀盐酸和石灰石反应制取二氧化碳(石灰石中的杂质既不溶于水也不和酸反应),为了探究反应后溶液的成分,他又进行如下实验:取反应后的溶液50g于烧杯中,逐滴滴入碳酸钠溶液,发现先有气泡产生,后生成白色沉淀。下表为产生的气体总质量、沉淀总质量与滴入碳酸钠溶液总质量的关系。

碳酸钠溶液总质量/g

25.0

50.0

75.0

100.0

125.0

150.0

175.0

200.0

气体总质量/g

1.1

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

沉淀总质量/g

0

0

2.5

5.0

m

n

9.0

9.0

(1)表中n=________。

(2)所取的反应后50g溶液中溶质是________?。

(3)所用碳酸钠溶液中溶质的质量分数是多少?

32.(2021·杭州)氮是空气中含量最多的元素,也是构成生物体的必要元素之一但是,空气中游离态的氮不能直接被大多数生物所利用,必须经过变化,并与其他成分形成化合物(如氨或铵盐等),才能被植物利用。如图是自 然界氮循环的示意图请回答:

(1)一株绿色植物的幼苗(如小麦)在生长过程中缺氮其最可能出现的症状是?????。

A.茎秆细小、易倒伏,叶有褐斑??

B.生长矮小,叶色发黄

C.生长缓慢,叶色暗绿带红

D.只开花不结果

(2)工业上常用空气冷冻分离法来获得氮气(即由液态空气分馏来获得氮气)这种方法制氮气的原理是利 用了氮气与氧气哪一物理性质的差异?________。

(3)实验室制备少量氮气的方法很多。例如,可由亚硝酸铵来制取氮气,其反应如下:NH4NO2 Δ__ N2↑+2H2O,该反应是属于________反应(选填“化合”、“分解”、“置换或“复分解”)

(4)空气中的N2转化为NH3 , 的过程中,N元素的化合价由0价转变为________价

(5)有人认为:人类可以通过人工固氮,大量合成含氮化肥并施用于农作物,这将有助于人类粮食增产,但也会造成环境污染。你是否同他的观点并阐述理由。

33.(2021·温州)“化学氧自救呼吸器”是一种在缺氧环境中通过制氧剂临时供氧的装置。制氧剂的主要成分是超氧化钾(KO2),产生氧气的主要原理是超氧化钾与人体呼出的水汽反应,其化学方程式为:4KO2+2H2O=4KOH+3O2↑。制氧剂中其它成分不能生成氧气。

(1)小明设计化学氧自救呼吸器时,为确定制氧剂的用量,除了查阅人体每分钟呼吸次数外,还需了解哪些与人体呼吸相关的数据?(例举一个)

(2)若该呼吸器需为使用者提供48克氧气,则至少需要含超氧化钾80%的制氧剂多少克?

(3)小明设计了如图甲、乙两种化学氧自救呼吸器,其内部气体路径如图所示。你认为哪种方案更合理?说明理由:________。

34.(2021·绍兴)? 2021年3月,中央财经会议明确把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,争取在2060年前实现碳中和。“碳中和”是指在一定时间内产生的二氧化碳排放总量,通过二氧化碳去除手段来抵消掉这部

分碳排放,达到“净零排放”的目的。

(1)二氧化碳是引起温室效应的主要气体,根据图甲回答支持这一结论的信息是: ________。

(2)科学家已经研究出多种方式来实现二氧化碳的转化。

①浙江大学研发的“二氧化碳烟气微藻减排技术”,利用微型藻类吸收二氧化碳实现固碳。微型藻类是________(选填“真核”或“原核”)生物,该技术的本质是利用微藻的________作用实现固碳。

②固碳的另一种方法是将收集的二氧化碳和水混合后注入地下玄武岩中,最终与岩石中的矿物质作用形成固态的石头碳酸盐。这种固碳方式属于________变化(选填“物理”或“化学”)。

③我国研发的“液态太阳燃料合成技术”(乙),甲醇(CH3OH)等液体燃料被形象地称为“液态阳光”。甲醇制取过程中能量转化是太阳能→电能→________?能。

甲醇合成时,若碳元素全部来自于二氧化碳,则制取10吨甲醇需要消耗二氧化碳 ________?吨。

(二氧化碳转化成甲醇的方程式为:CO2+3H2 一定条件__ CH3OH+H2O)

(3)交通领域的“以电代油”可以来实现“减碳”目标。图丙为某纯电动汽车与某燃油汽车的相关数据,

请回答:

???????

①与燃油汽车相比,纯电动汽车每行驶100km会向空气减少排放________kg的二氧化碳。

(ρ汽油=0.7×103kg/m3,结果精确到0.1)

②从获取电能的各种方式看,相对于燃煤发电,符合“减碳”理念的是________发电。

35.(2021·绍兴)取敞口放置的氢氧化钠溶液于烧杯中,倒入一定量的稀硫酸充分反应。为探究反应后所得溶液X的成分,兴趣小组进行了如下实验(所加试剂均足量):

(1)过滤中玻璃棒的作用是 ________?。

(2)产生的无色气体是 ________。

(3)溶液X的溶质是________。

(4)计算滤液A中氯化钠的质量。

36.(2021·嘉兴)小嘉发现:向碳酸钠溶液中倾倒稀盐酸,很快就产生了气泡;向碳酸钠溶液中逐滴加入稀盐酸,滴加一定量后才有气泡产生。查阅资料:向碳酸钠溶液中逐滴加入稀盐酸,先发生的反应是Na2CO3+HCl==NaCl+NaHCO3;当Na2CO3全部转化成NaHCO3后,再发生反应NaHCO3+HCl==NaCl+H2O+CO2↑。为此他用如图所示装置进行了如下实验:

(1)步骤二中,观察到烧杯中澄清石灰水________。

(2)上述实验中,加入稀盐酸多少克后,才开始产生二氧化碳?

(3)向一定量碳酸钠溶液中无论是倾倒还是逐滴加入足量的稀盐酸,完全反应后产生二氧化碳质量是相同的,其本质原因是什么?

37.(2021·嘉兴)目前,全球平均气温较工业化前已上升了1.1℃,其主要原因是自然界中的碳平衡被破坏。2020年9月22日,我国政府承诺:中国将力争于2030年前实现CO2排放达到峰值,2060年前实现碳中和,即通过各种方式抵消排放的CO2量,重新实现碳平衡,如图是碳循环和碳中和策略的示意图。

(1)人类进入工业化社会后,化石燃料的大量使用是碳平衡被破坏的主要原因之一对此可采取的碳中和策略②有________。

(2)要实现我国政府提出的目标,除图中策略外,还可用化学方法人工捕获,如将空气通入氢氧化钾溶液反应生成碳酸钾和水。写出用氢氧化钾捕获CO2的化学方程式________。

(3)2020年12月下旬,我国部分地区出现多年未遇的极寒天气,因此有人质疑:今年天气 这么冷,地球气温真的在上升吗?对于这样的质疑,你是否认同?并说明理由。

38.(2021·湖州)市场上常见的苏打水有苏打气泡水和无汽苏打水两种。它们的主要成分中都含有碳酸氢 钠,俗称小苏打,具有以下性质。

性质一:2NaHCO3=Na2CO3+CO2↑+H2O,(NaHCO3在50℃以上开始逐渐分解)

性质二:NaHCO+HCl==NaCl+H2O+ CO2↑

(1)苏打气泡水中含有大量二氧化碳,瓶盖一打开就有大量气泡产生,所以叫气泡水。无汽苏打水则不含二氧化碳,但小明认为他喝人体内也会产生二氧化碳,主要是利用了碳酸氢钠的性质________(选填“一”或“二”),理由是________。

(2)小明查阅了相关资料想自制苏打水,于是购买了一袋小苏打,包装袋上标注的碳酸氢钠含量是99%。真的有这么高吗?小明取了10克小苏打样品放入装置,逐次加入稀硫酸进行实验,得到相关数据。请通过计算帮助小明判断包装袋上的标注是否准确。

序号

反应前

第1次

第2次

第3次

第4次

第5次

加入稀硫酸溶液质量/克

0

10

10

0

10

10

C装置中溶液总质量/克

100.0

101.1

102.2

103.3

104.4

105.0

(2NaHCO3+H2SO4==Na2SO4+2H2O+2CO2↑)

(3)如果去掉装置B,测量结果将会________(选填“偏大”或“偏小”)。

39.(2021·丽水)草木灰(主要成分为K2CO3)是一种常见的肥料。烧制草木灰是我国传统农耕方式,但会造成一定的环境污染。为护卫蓝天白云,我市发布通告,禁止露天烧制草木灰。

(1)从化学肥料分类角度分析,碳酸钾属于________?(填“氮肥”、“磷肥"或“钾肥");

(2)要确认草木灰浸出液中含有 CO32- ,需用到的试剂是________;

(3)为测定草木灰中碳酸钾的质量分数,小科进行以下实验:

①取50克样品加入足量的蒸馏水,充分搅拌静置后,将浸出液全部转移到烧杯中;

②在烧杯中加人足量的CaCl2溶液,得到沉淀;

③将沉淀过滤、洗涤、烘干后得到5克固体。

求该样品中碳酸钾的质量分数。(杂质不发生化学反应,K2CO3+CaCl2=2KCl+CaCO3↓ )

40.(2021·丽水)土灶是我国古代劳动人民智慧的结晶,它通常以木柴、秸秆为燃料。目前,我市农村仍有使用土灶做饭的习惯。

小科和小思在爷爷家看到不能移动的土灶(如图甲),他们对土灶产生了好奇,了解到其内部结构如图乙所示:木柴添加通道与烟囱相连,通风道与木柴添加通道通过中间铁栅连通。于是分别设计了移动式土灶(如图丙和丁)。

(1)为使木柴充分燃烧,移动式土灶设计更合理的是________(填"丙”或“丁”);

(2)土灶设计烟囱的作用是________?;

(3)资料显示:1千克干木柴在土灶中燃烧能产生约)12.5克固体粉尘。从环境保护的角度,提出一条合理建议________。

(4)干木柴的主要成分是纤维素[(C6H10O5)n],纤维索在空气中完全燃烧的化学方程式为;(C6H10O5)n+6nO2 点燃__ 6nCO2+5nH2O。若干木柴中纤维素的质量分数为40.5%,则4000克干木柴中的纤维素完全燃烧会产生二氧化碳多少克?

41.(2020·衢州)小科用如图所示的装置来测量某石灰石样品中碳酸钙的质量分数,注射器水平放置,夹持装置未画出。他在试管中加入1g石灰石样品和足量的稀盐酸(石灰石中其它成分不与稀盐酸反应产生气体),快速将连有注射器的橡皮塞塞紧试管口,实验结果如下表。(忽略活塞与筒壁之间的摩擦及温度变化对实验的影响)

(1)实验中判断石灰石和盐酸反应完的依据是________。

(2)当时实验条件下二氧化碳的密度约为2g/L,请利用表格中的数据,根据化学方程式计算该石灰石样品中碳酸钙的质量分数。

42.(2020·台州)某同学用足量的金属镁与7.3克5%的稀盐酸反应,测量产生气的体积。

(1)已知氢气的密度比空气小,难溶于水。应选择甲图中的________装置进行制取和收集。

(2)乙图为检查发生装置气密性的操作,当观察到水中的导管口有________产生,则表示该装置气密性良好。

(3)已知氢气的密度为0.09克/升,请计算能收集到多少升氢气。(计算结果精确到0.01%)

(4)反应结束后,发现实际收集到的气体体积比计算值要大,请分析可能原因(写出两点).

43.(2020·湖州)有一包白色粉末,可能含氯化钠、氢氧化钠、碳酸钠中的一种或几种。为了确定其组成,小明称取了9.3克粉末,向其中加人100克7.3%的稀盐酸充分反应,生成的二氧化碳气体完全逸出(忽略其他物质逸出),所得溶液的质量为107.1克。用pH试纸检测溶液呈中性。

(1)产生二氧化碳气体的化学反应方程式为________。

(2)这包白色粉末的成分为________。

(3)求所得溶液中溶质的质量分数。(写出计算过程,结果保留一位小数)

44.(2020·宁波)某科学兴趣小组同学取8.5g铁,放到含少量硫酸的硫酸铜溶液中,完全反应后,最终得到9.2g固体。为测定所得固体中各成分的含量,同学们将62.5g稀盐酸分五次加入到该固体中,得到数据如下表:

次数

1

2

3

4

5

加入盐酸溶液质量/g

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

剩余固体质量/g

8.5

7.8

a

6.4

6.4

请分析计算:

(1)表中a的值是________。

(2)9.2g固体中铁的质量是________g。

(3)稀盐酸的溶质质量分数是多少?

(4)与硫酸铜反应的铁的质量是多少?

45.(2020·金华·丽水)面粉是制作美食的原材料。在发面团的过程中会生成酸而影响口味,为使食品更美味,可以加碱面处理。碱面的主要成分为碳酸钠(Na2CO3),为测定某品牌碱面中碳酸钠的质量分数,小金按照如图甲所示实验装置,利用碱面与盐酸反应生成二氧化碳气体的质量来计算碱面中碳酸钠的质量分数(杂质不与盐酸反应)。

完成下列问题:

(1)为完成碳酸钠质量分数的测定实验,气体发生装置应选择图乙中的________装置(填字母);

(2)小金各取11.0克碱面样品与一定量的稀盐酸进行三次实验,三次实验所采集的数据见下表。合理选择表中数据并计算碱面中碳酸钠的质量分数;

实验次数

碱面样品质量/克

稀盐酸质量/克

二氧化碳质量/克

1

11.0

50.0

1.1

2

11.0

200.0

4.4

3

11.0

250.0

4.4

(3)按照图甲实验装置测定的CO2气体质量,可能导致CO2质量测定结果偏小的原因 ________(写出一种即可)。

46.(2020·温州)工业纯碱中含少量氯化钠。兴趣小组分别采用不同的方法测定工业纯碱样品中碳酸钠的质量分数。

(1)方法一:差量法。称取W克样品与足量的稀盐酸充分反应,生成的二氧化碳通过装有试剂X的乙装置,并利用测量乙装置增加的质量,求得样品中碳酸钠的质量分数。该方法中试剂X可选用________。

(2)方法二:沉淀法。称取15克样品完全溶解于水中配成60克样品溶液,取三个烧杯分三次进行实验,每次加入30克氯化钙溶液充分反应,过滤、洗涤、干燥所得的沉淀质量记录如表。计算样品中碳酸钠的质量分数。

烧杯1

烧杯2

烧杯3

样品溶液(克)

10

20

30

氯化钙溶液(克)

30

30

30

沉淀质量(克)

2

4

5

(Na2CO3+CaCl2=CaCO3↓+2NaCl)

(3)请写出提高方法一测量精确度的操作建议(写出2条)。

47.(2020·绍兴)将12.9克NaCl和Na2CO3固体混合物完全溶于水中形成溶液,再将75克CaCl2溶液分5次加入到该溶液中,充分反应,测得的实验数据如下表。

实验序号

1

2

3

4

5

加入CaCl2溶液质量/克

15

15

15

15

15

生成沉淀的总质量/克

3

m

9

10

10

求:

(1)表格中m的数值是________。

(2)溶液中Na2CO3完全反应是在第________次实验。

(3)固体混合物Na2CO3的质量分数。(精确到0.1%)

(4)请画出上述过程中溶液中NaCl质量的变化图。

48.(2020·绍兴)新冠疫情发生以来,在“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的思想指引下,中国抗疫取得重大胜利!

(1)对新型冠状病毒的毒株分离和基因测序,是研发疫苗和药物的基础。

检索表

1a有细胞结构……2

1b无细胞结构……A

2a有成形的细胞核……B

2b无成形的细胞核……C

①右表是有关酵母菌、大肠杆菌、新型冠状病毒的检索表,其中表示新冠状病毒的是 ________;

②当前,我国正在积极研发新冠疫苗,从免疫学角度看,疫苗属于________。

③为应对疫情,同学们都居家学习,在此期间做法合理的有________。

A.健康饮食,平衡膳食

B.长时间躺床上看书

C.多服用抗生素增强抵抗力

D.关爱家人,乐观面对生活

(2)佩戴口罩出行是新冠肺炎的重要举措。

①佩戴口罩时,需要用手指按压口罩上的直金属丝,使得口罩和脸部尽量紧贴,达到更好的预防效果。从力的作用效果看,手指按压金属丝说明力能使物体________;

②小敏戴上口罩后一会儿,呼出气体使他所戴眼镜的镜片出现模糊现象,镜片模糊过程中涉及的物态变化名称是________;

③一次性口罩需要及时更换,废弃的口罩应放入________垃圾桶最合适。

(3)对公共场所的定期消毒是控制新冠肺炎的有力保障。“84”消毒液被广泛用于新冠疫情的卫生消毒,可通过氯气与氢氧化钠反应制取,生成物中有氯化钠、次氯酸钠(NaClO)和水,其中次氯酸钠是消毒液的有效成分。

①次氯酸钠中氯元素的化合价为________;

②写出制取“84”消毒液的化学方程式 ________。

49.(2020·嘉兴)随着手机、电脑等移动设备的普及,人们对充电设备的要求越来越高。最近,某品牌氮化镓充电设备以体积小、功率大深受消费者喜爱。

(1)氮化镓(GaN)是充电设备中的核心材料。查阅资料得知:氮化镓中氮元素的化合价与氨气(NH3)中氮元素的化合价相同。由此可知,氮化镓中镓元素的化合价为________。

(2)氮化镓的制取可通过镓与氨气在高温下发生置换反应来实现,其反应的化学方程式为________。

(3)该品牌氮化镓充电器支持“5V 3A”“12V 3A”“20V 3.2A”三个输出档,请分析计算它的最大输出功率。

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】 A

【解析】【分析】(1)多种物质反应生成一种物质,该反应为化合反应;

(2)有机物一般指有机化合物,狭义上的有机化合物主要是指由碳元素、氢元素组成,一定是含碳的化合物,但是不包括碳的氧化物和硫化物、碳酸、碳酸盐、氰化物、硫氰化物、氰酸盐、碳化物、碳硼烷、羰基金属、不含M-C键的金属有机配体配合物;

(3)根据示意图确定分子的组成,进而计算出参加反应的物质质量之比;

(4)根据示意图分析反应前后原子的种类是否改变即可。

【解答】A.该反应反应物有两种,生成物只有一种,为化合反应,故A正确;

B.根据示意图可知,乙中不含碳元素,肯定不是有机物,故B错误;

C.甲的化学式为C2H4 , 乙的化学式为H2O,则参加反应的甲和乙的质量之比为:(12×2+1×4):(1×2+16)=28:18,故C错误;

D.反应前后原子的种类都是三种,故D错误。

故选A。

2.【答案】 C

【解析】【分析】(1)碱由金属离子和氢氧根离子构成;

(2)根据硫在空气中燃烧的现象判断;

(3)根据正负化合价代数和为零,确定氧化物b的化学式,并根据它的性质判断;

(4)根据正负化合价代数和为零,确定氧化物d的化学式,并根据它的性质判断。

【解答】A.根据化学式 Na2SO3 可知,亚硫酸钠由金属离子和亚硫酸根构成,则x为盐而不是碱,故A错误;

B.a为硫单质,它在空气中燃烧生成淡蓝色火焰,故B错误;

C.设氧化物的化学式为SxOy,根据正负化合价代数和为零得到:(+4)x+(-2)y=0,解得:x:y=1:2,那么化学式为SO2 , 它有刺激性气味,严重污染空气,故C正确;

D.物质d为酸,其中S元素化合价为+4价,那么应该为H2SO3 , 与氢氧化钠反应,生成Na2SO3和H2O,故D错误。

故选C。

3.【答案】 C

【解析】【分析】根据图像可知,铁粉先和硝酸铜反应,生成硝酸亚铁和铜单质,然后再和硝酸银反应生成硝酸亚铁和银单质,接下来铜单质再和硝酸银反应生成硝酸铜和银单质,据此分析判断。

【解答】A.根据图像可知,ab段为铁和硝酸铜的反应,所加溶液质量为M1g时,生成Cu的质量和剩余铁的质量之和为m1g ,故A错误;

B.bc段发生的是Fe和AgNO3溶液的反应,故B错误;?

C.在整个实验过程中,铁置换出铜,铜再置换出银,其实最终置换出的银都是铁置换而出的。

设置换出银的质量m3为x,

Fe+2AgNO3=Fe(NO3)2+2Ag;

56? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?216

5.6g? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? x

565.6g=216x;

解得:x=21.6g。

故C正确;

D.cd段铜和硝酸银反应,生成硝酸铜和银单质,则e点溶液中肯定含Cu(NO3)2 , 故D错误。

故选C。

4.【答案】 C

【解析】【分析】根据向一定质量的Mg(NO3)2和Cu(NO3)2混合溶液中加入锌粉和铁粉的混合物, 锌和铁都能与硝酸铜反应,且锌先反应,然后铁再反应,锌与硝酸铜反应固体质量减少,铁与硝酸铜反应固体质量增加分析。

【解答】 向一定质量的Mg(NO3)2和Cu(NO3)2混合溶液中加入a克锌粉和铁粉的混合物, 锌和铁都能与硝酸铜反应,不能与硝酸镁反应,且锌与硝酸铜反应固体质量减少,铁与硝酸铜反应固体质量增加,反应后固体质量不变则说明锌和铁都与硝酸铜发生了反应,由金属活动性顺序可知,锌要与硝酸铜反应完全后铁才能与硝酸铜反应,说明反应后锌一定没有剩余,滤渣中一定有铜,一定没有锌,可能有铁,滤液中一定有硝酸镁、硝酸锌、硝酸亚铁,可能有硝酸铜,①滤渣中可能有铜,错误;②向滤渣中加稀盐酸,可能有气泡产生,正确;③滤液中一定有Mg(NO3)2、Zn(NO3)2和Fe(NO3)2,可能有Cu(NO3)2? , 正确;④若忽略过滤操作中溶液损失,滤液中溶质的质量等于原混合溶液溶质的质量,错误。

故选C。

5.【答案】 D

【解析】【分析】“理想实验”虽然也叫做“实验”,但它同前面所说的真实的科学实验是有原则区别的,真实的科学实验是一种实践的活动,而“理想实验”则是一种思维的活动;前者是可以将设计通过物化过程而实现的实验,后者则是由人们在抽象思维中设想出来而实际上无法做到的“实验”.

【解答】A、①实验是为了验证焦耳定律的影响因素,采用了转换法观察实验,可以直接得出电流的产热与电阻有关;故A错误;

B、②是验证可燃物燃烧的条件,可以直接得出可燃物燃烧需要温度达到着火点;故B错误;

C、③对比两边的气泡数量的多少,可以得出叶片的下表面气孔比上表面气孔多;故C错误;

D、④牛顿第一定律的适用条件是理想状态下的,实验不可能完成,采用的是推理的方式得出实验结论的;故D正确;

故答案为:D。

6.【答案】 A

【解析】【分析】(1)结晶的方法:①降温结晶;②蒸发溶剂结晶;

(2)两种化合物相互交换成分,生成两种新的化合物的反应,叫复分解反应;

(3)如果有未溶的物质存在,那么溶液是饱和的;否则,溶液就是不饱和的;

(4)根据质量守恒定律分析判断。

【解答】A.苦泉水被加热后,其中的水被蒸发从而析出晶体,即使用了蒸发溶剂的方法获得晶体,故A正确;

B.②的反应为:C+CuSO4=加热Cu+SO2↑+CO2↑,反应物不是两种化合物,肯定不是复分解反应,故B错误;

C.③中没有未溶的晶体,溶液可能恰好饱和,也可能不饱和,故C错误;

D.根据质量守恒定律可知,反应前后元素的种类不变,故D错误。

故选A。

7.【答案】 B

【解析】【分析】由两种或多种物质生成一种物质的反应叫化合反应。

【解答】A.根据 CaCO3?高温__?CaO+CO2↑ 可知,反应物只有一种,生成物有两种,为分解反应,故A不合题意;

B.根据H2O+CO2=H2CO3可知,反应物有两种,生成物只有一种,为化合反应,故B符合题意;

C.根据 H2+CuO?△__?H2O+Cu 可知,反应物和生成物都是单质和化合物,为置换反应,故C不合题意;

D.根据 BaCl2?+H2SO4=BaSO4↓+2HCl 可知,反应物和生成物都是两种化合物,且相互交换成分,为复分解反应,故D不合题意。

故选B。

8.【答案】 D

【解析】【分析】先根据反应前后相同的粒子是未参加反应的粒子,确定出参加反应和生成的微粒,再结合单质到化合物的变化中一定有元素化合价变化及“多变一”的反应为化合反应分析。

【解答】A、划去没有参加反应的粒子,该反应为, 由此可知生成物只一种物质,不符合题意;

B、该反应为一种单质和一种化合物发生的化合反应,一定有元素化合价的变化,不符合题意;

C、参加反应的两种分子个数比为2:1,不符合题意;

D、该反应为两种物质生成一种物质,属于化合反应,符合题意;

故答案为:D。

9.【答案】 D

【解析】【分析】根据图中所给各粒子的构成书写出反应方程式,结合置换反应定义及化学式的配平系数解答。

【解答】A、甲物质为甲烷,由分子构成,其分子由碳原子和氢原子构成,不符合题意;

B、该反应中生成物中没有单质,不属于置换反应,不符合题意;

C、该反应方程式为CH4+2O2=CO2+2H2O,参加反应的分子个数比为1:2,不符合题意;

D、由反应前后质量关系可知,x+y+z=32+200+1=233,符合题意;

故答案为:D。

10.【答案】 D

【解析】【分析】根据向盐酸和氯化铜溶液中加氢氧化钠溶液,氢氧化钠先与盐酸反应,然后再与氯化铜反应及参加反应的氢氧化钠溶液质量代入方程式计算生成氢氧化铜质量、生成氯化钠中钠元素质量与氢氧化钠中钠元素质量相等分析。

【解答】A、向盐酸和氯化铜溶液中加氢氧化钠溶液,氢氧化钠先与盐酸反应,然后再与氯化铜反应,由图像可知,A点为氢氧化钠溶液与盐酸的反应,反应后溶液质量为140克,则所加氢氧化钠溶液质量为40克,不符合题意;

B、反应至A点时,溶液中盐酸完全反应,溶质为氯化铜和氯化钠,不符合题意;

C、反应至B点时,氯化铜完全反应,所加氢氧化钠溶液质量为200g-40g=160g,则氢氧化钠质量为160g ×10% =16g,设产生氢氧化铜质量为x

2NaOH+CuCl2=2NaCl+Cu(OH)2↓

80???????????????????????????????????????????? 98

16g??????????????????????????????????????????? x

80:98=16g:x

x=19.6g,则锥形瓶中溶液质量为100g+200g-19.6g=280.4g,不符合题意;

D、 反应至B点时,锥形瓶内溶液中NaCl的质量为200g 反应至B点时,根据生成氯化钠中钠元素质量与氢氧化钠中钠元素质量相等,可知锥形瓶内溶液中NaCl的质量为200g ×10%×2340÷2358.5=29.25g ,符合题意;

故答案为:D。

11.【答案】 C

【解析】【分析】(1)合成纤维、合成塑料和合成橡胶,是三大合成材料;

(2)铜和空气中的氧气、二氧化碳和水反应,生成碱式碳酸铜,也就是铜绿;

(3)计算出银元素的化合价,然后进行比较即可;

(4)根据催化剂的性质判断。

【解答】A.塑料是高分子合成材料,故A正确不合题意;

B.铜螺丝久置在潮湿的空气中会产生铜锈,故B正确不合题意;

C.在溴化银中,银元素的化合价为+1价,在银单质中化合价为0价,因此溴化银分解后,银元素的化合价降低了,故C错误符合题意;

D.催化剂在反应前后性质和质量不变,因此溴和银化合成溴化银前后,氧化铜化学性质不变,故D正确不合题意。

故选C。

12.【答案】 A

【解析】【分析】多种物质生成一种物质的反应叫化合反应;一种物质生成多种物质的反应叫分解反应;单质与化合物反应,生成新的单质和化合物的反应叫置换反应;两种化合物相互交换成分,生成两种新的化合物的反应叫复分解反应。

【解答】根据方程式 2Zn+O2+2H2O=2Zn(OH)2?可知,反应物有3种,生成物只有1种,因此属于化合反应,故A正确,而B、C、D错误。

故选A。

13.【答案】 D

【解析】【分析】燃烧是一种放热发光的化学反应,其反应过程极其复杂,游离基的链锁反应是燃烧反应的实质,光和热是燃烧过程中发生的物理现象。

【解答】A、变量是水和酒精,该实验是为了证明燃烧需要可燃物;故A不符合题意;

B、变量是温度,该实验是为了证明可燃物燃烧需要达到可燃物的着火点;故B不符合题意;

C、变量是可燃物的种类,该实验是为了证明不同的可燃物的着火点不同;故C不符合题意;

D、变量是空气,该实验是为了证明燃烧需要氧气;故D符合题意;

故答案为:D。

14.【答案】 A

【解析】【分析】该题主要考查模型和化学反应的类型;

【解答】由变化示意图可知,该反应中反应物是单质和化合物,生成一种化合物的过程,且单质、化合物化学计量数之比为1:2;故A符合题意;

故答案为:A。

二、填空题

15.【答案】 (1)不易溶于水

(2)偏大

【解析】【分析】(1)根据气体的性质选择合适的气体收集方法;

(2)根据“俯视大仰视小”的规律确定实际得到水的质量变化,再根据溶质质量分数=溶质质量溶液质量×100%确定溶质质量分数的变化。

【解答】(1)实验中用排水法测量氧气的体积是因为氧气具有不易溶于水的性质。

(2)根据“俯视大仰视小”的规律可知,若俯视读得量筒中水的体积,读出的示数偏大,而实际得到水的体积偏小,根据溶质质量分数=溶质质量溶液质量×100%可知,双氧水的质量分数偏大。

?

16.【答案】 (1)着火点低

(2)提供氧气

【解析】【分析】(1)燃烧的条件:①有可燃物;②与氧气接触;③温度达到着火点;

(2)氯酸钾以二氧化锰为催化剂,在加热的条件下分解生成氧气和氯化钾,据此分析解答。

【解答】(1)古人取火时,用火镰击打火石,产生的火花引燃可燃物,艾绒是一种常用的引燃物,主要是它的着火点低,因而容易点燃。

(2)1830年发明了火柴。原理是将白磷、硫、KClO3、MnO2混合,摩擦后发生KClO3分解等一系列反应,引燃火柴杆。推测KCIO3在此过程中的作用是提供氧气,使燃烧更剧烈。

?

17.【答案】 惯性;可燃物的温度降低到着火点以下;②

【解析】【分析】(1)物体保持运动状态不变的性质叫惯性;

(2)灭火的方法:①隔绝可燃物;②隔绝空气;③温度降低到着火点以下;

(3)物理学中对于一些看不见摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些非常直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法,据此分析判断。

【解答】(1)拉伸弹性薄膜然后放手,空气会从一端喷出,这是因为气体具有惯性;

(2)烛焰被吹灭是由于风带走了热量,使可燃物的温度降低到着火点以下;

(3)用烛焰被吹灭确定空气流动这个实验使用了转换法。

①用带箭头的直线表示光的传播路线和方向,使用了模型法,故①不合题意;

②利用被吸引的大头针数目来比较电磁铁的磁性强弱,使用了转换法,故②不合题意;

③控制电压相等,研究电流与电阻的关系,使用了控制变量法,故③不合题意。

故选②。

18.【答案】 (1)酶

(2)密度比空气大;呼吸作用

【解析】【分析】(1)温度对酶的催化作用有影响,间接影响蔬菜的生长。

(2)在设施蔬菜栽培中,气体交换受到限制,外界空气中的二氧化碳不能及时补充到温室内,造成室内二氧化碳含量不足,使蔬菜长期处于二氧化碳饥饿状态,光合作用缓慢,严重影响蔬菜的产量和品质,需采取人工方法补充二氧化碳。

【解答】(1)由于温度对酶活性有影响,因此大棚内能保持适宜的温度,有利于酶的催化作用,从而促进蔬菜快速生长。

(2)采用吊袋式二氧化碳施肥技术,可以适时补充保护设施内的二氧化碳气体,使其保持适宜蔬菜、瓜果光合作用所需的浓度,增加干物质的积累,进而达到提高产量、改善品质的目的。吊袋一般固定在植物枝叶上端约40厘米处,如果太低,由于二氧化碳密度比空气大,从而大量积聚在地面附近,导致根系的呼吸作用减弱,致使获得的能量不足从而影响根系发育。

故答案为:(1)酶(2)密度比空气大;呼吸作用

19.【答案】 (1)流水

(2)分解反应

【解析】【分析】(1)外力作用主要表现形式外力作用表现形式多种多样,主要有风化作用、侵蚀作用、搬运作用、沉积作用和固结成岩作用。

(2)分解反应是一种物质反应后生成两种或两种以上物质的反应,简单概括为“一变多”,所以该反应类型中反应物一定是一种,而生成物是两种或两种以上的物质。

【解答】(1)溶洞是由于流水的溶蚀作用形成的。

(2) Ca(HCO3)2= CaCO3+CO2↑+H2O , 该化学方程式是一种物质反应后生成两种物质以上的反应,属于分解反应。

故答案为:(1)流水(2)分解反应

20.【答案】 (1)7:8

(2)分解反应

【解析】【分析】(1)元素的质量之比等于相对原子质量和个数的乘积之比;

(2)一种物质生成两种或多种物质的反应叫分解反应;两种或多种物质生成一种物质的反应叫化合反应。

【解答】(1)根据化学式LiFePO4可知,磷酸铁锂电池中铁元素与氧元素的质量之比:56×1:(16×4)=7:8;

(2)该电池充电时,磷酸铁锂生产磷酸亚铁和锂单质,即一种物质生成两种物质,为分解反应。

?

21.【答案】 (1)运动

(2)化学

【解析】【分析】(1)如果物体相对参照物的位置保持不变,那么物体是静止的;如果物体相对参照物的位置发生改变,那么物体是运动的;

(2)燃料燃烧,将化学式转化为内能,水吸收热量后发生汽化。

【解答】(1) 升空时,火箭相对于发射塔的位置不断改变,因此是运动的;

(2) 导流槽喷出的水汽化所需的能量来源于火箭燃料贮存的化学能。

22.【答案】 (1)地磁场

(2)地壳运动

(3)温室效应

【解析】【分析】1、地球存在地磁场,能使处在其中的小磁体静止后指向南北方向;

2、地壳运动是由于地球内部原因引起的组成地球物质的机械运动。地壳运动是由内力引起地壳结构改变、地壳内部物质变位的构造运动,它可以引起岩石圈的演变,促使大陆、洋底的增生和消亡;并形成海沟和山脉;同时还导致发生地震、火山爆发等;

3、温室效应主要是由于现代化工业社会过多燃烧煤炭、石油和天然气,产生的和大量排放的汽车尾气中含有的二氧化碳气体进入大气造成的。

【解答】(1)在北宋之前就有人将磁石(磁体)磨成针悬挂或支撑起来,磁针就能指南。“磁针指南”是因为地球存在地磁场;

(2)沈括考察太行山时,发现有些岩石中夹杂着螺蚌壳。他推测太行山以前是大海,但现在太行山距离大海有近千里。造成这种海陆变迁的主要原因是地壳运动;

(3)由题中信息“石油的大量使用引起大气中的二氧化碳含量增加,导致全球气候变暖”可知,这种环境问题是温室效应。

故答案为:(1)地磁场? (2)地壳运动? (3)温室效应

23.【答案】 (1)氧气

(2)化合物

(3)ADE

【解析】【分析】(1)根据燃烧的条件分析“火空气”的气体种类;

(2)只由一种元素组成的纯净物叫单质;由不同元素组成的纯净物叫化合物;

(3)根据“燃素说”的观点进行分析和判断即可。

【解答】(1)燃烧的条件为:①可燃物;②与氧气接触;③达到着火点,据此可知,材料二中的“火空气”是氧气;

(2)一氧化碳由两种元素组成,因此属于纯净物中的化合物;

(3)A.金属燃烧时燃素从金属中逸出,那么金属的成分应该包括燃烧,那么肯定比金属灰复杂,故A不合理;

B.金属燃烧释放燃素生成金属灰,而金属灰与燃烧结合重新变为金属,因为氢气可以达到这个目的,所以氢气是燃素,故B合理;

C.因为金属灰与燃素结合重新得到金属,所以根据 木炭与金属灰一起加热变回金属 得到,木炭富含燃素,故C合理;

D.根据金属燃烧释放燃素可知,铜在空气这燃烧后质量会减小,故D不合理;

E.既然水由氢气和氧气结合生成,那么水就由两种元素组成,肯定是化合物,而不是一种元素,故E不合理。

故选ADE。

24.【答案】 (1)防止高锰酸钾粉末进入导管中;氧气不易溶于水,不和水反应

(2)盐酸浓度过高,有挥发性,会与氢氧化钙反应

【解析】【分析】该题主要考查了氧气制取的相关操作的目的和收集气体方法的原理;及二氧化碳的检验方法.

【解答】(1)高锰酸钾是粉末,受热分解产生氧气,会形成气流,会带走部分高锰酸钾粉末,放置棉花可以阻止高锰酸钾粉末进入导管中;甲采用的是排水法收集氧气,说明氧气不易溶于水,且不和水发生反应;

(2)澄清石灰水是碱,而盐酸具有挥发性,如果使用的稀盐酸浓度过大,会导致二氧化碳气体中混有的二氧化碳浓度过高,导致氢氧化钙被反应了,所以无法与二氧化碳反应,即没有任何现象;

故答案为:(1) 防止高锰酸钾粉末进入导管中;氧气不易溶于水,不和水反应;(2) 盐酸浓度过高,有挥发性,会与氢氧化钙反应。

三、实验探究题

25.【答案】 (1)速度

(2)相同时间内收集到氧气的体积

(3)水可以降低温度,减缓反应的速度

【解析】【分析】(1)在反应过程中,如果滴加过氧化氢溶液的速度过快,也会造成溶液浓度的增大,从而对实验探究的问题产生影响;

(2)氧气产生的速度其实就是气泡生成的速度,可以用相同时间比体积或相同体积比时间的方法来确定速度的大小;

(3)分析对实验的描述中哪个因素发生改变,从而确定猜想的因素即可。

【解答】(1)为了更好地比较反应的快慢,需控制三次实验中滴加H2O2溶液的速度相同。

(2)判断产生氧气的速度时,可以通过观察产生气泡的快慢,还可以比较:相同时间内收集到氧气的体积;

(3)用3%的H2O2溶液分别在0℃、20℃和60℃的条件下进行实验,变量是温度,因此该实验基于的假设为:水可以降低温度,减缓反应的速度。

26.【答案】 (1)分离转移

(2)冷却到室温时

(3)偏小

(4)铜和装置中的氧气反应,生成氧化铜固体。装置内的气体冷却到室温时,注射器内减少的体积即为装置内氧气的体积,氧气的体积与反应前装置内的总体积之比即为氧气的含量

【解析】【分析】根据分离液态空气的原理、测氧气体积含量的原理分析,测定氧气含量时要用物质与氧气反应,使装置内压强减少,液体补充减少的氧气体积,从而得出氧气体积。

?

【解答】(1) 将空气转变为液态空气,液氮先汽化 ,属于分离转移;

(2)气体的体积容易受温度的影响,若不冷却至室温,测出的气体体积就会偏大,则氧气的体积就会偏小;为使结果更准确,测定空气中氧气含量时,止水夹要在冷却至室温时打开;

(3) 在氧气不充足时,碳与氧气反应生成一氧化碳,一氧化碳不溶于水且不与碱反应 ,则用足量木炭替换红磷,等体积氢氧化钠浓溶液替换集气瓶中的水,规范操作后,因碳燃烧会生成CO,使得测得的氧气含量将偏小;

(4)图乙测氧气含量的原理是铜和装置中的氧气反应,生成氧化铜固体。装置内的气体冷却到室温时,注射器内减少的体积即为装置内氧气的体积,氧气的体积与反应前装置内的总体积之比即为氧气的含量 ;

故答案为:(1)分离转移;(2)冷却到室温时;(3)偏小;(4) 铜和装置中的氧气反应,生成氧化铜固体。装置内的气体冷却到室温时,注射器内减少的体积即为装置内氧气的体积,氧气的体积与反应前装置内的总体积之比即为氧气的含量 。

?

27.【答案】 (1)便于直接读出氧气的体积

(2)高锰酸钾粉末溶于冷凝水形成溶液

(3)B,C,D

【解析】【分析】(1)量筒上有刻度,通过这些刻度可以直接读出生成氧气的体积;

(2)高锰酸钾溶液呈紫红色;

(3)分析各个选项,只要能够造成计算出的氧气质量与装置的总质量之差不相等的,就是正确选项。

【解答】(1)实验中用量筒收集气体的好处是:便于直接读出氧气的体积。

(2)实验中,试管口内壁附着紫红色小液滴,请解释产生该现象的原因:高锰酸钾粉末溶于冷凝水形成溶液。

(3)A.试管中高锰酸钾没有完全分解,那么反应前后的总质量之差会偏小,而生成氧气的体积偏小,不会造成二者不相等,故A错误;

B.导管口连续均匀冒气泡时才收集气体,这样会有一些生成的氧气溢出,即收集到的氧气质量会偏小,故B正确;

C.如果未调节量筒内外液面相平就读数,必然导致量筒内气压不是标准气压,而氧气的密度或偏大或偏小,计算出的氧气质量偏大或偏小,故C正确;

D.停止加热时,先将导管移出水面,再熄灭酒精,这样肯定会造成氧气的散失,故D正确。

故选BCD。

28.【答案】 (1)蒸馏水或水

(2)A、B两瓶均变瘪且A瓶的变瘪程度更大;或者Ca(OH)。溶液与CO2混合后,溶液pH变小

(3)重新实验,将足量的饱和Ca(OH)2溶液加入集满CO2的塑料瓶中(或者继续向A瓶内加入足量的饱和澄清石灰水)

【解析】【分析】(1)如果瓶子变瘪只和二氧化碳溶于水有关,那么将等量的二氧化碳分别倒入氢氧化钙溶液和水时,气压的变化应该是相同的,最终瓶子的变瘪程度应该是相同的,据此设计对比实验;

(2)可从实验一和实验二中找到不同的现象,利用这些现象说明氢氧化钙和二氧化碳发生了反应;

(3)根据资料可知,之所以生成了可溶性的碳酸氢钙,是因为二氧化碳过量,也就是碳酸钙不足,因此只要通让氢氧化钙溶液过量就会看到有碳酸钙沉淀生成。

【解答】(1)如果要证明氢氧化钙是否与二氧化碳反应,只需将等量的氢氧化钙溶液和水做对比实验即可,因此表中“?”处的内容应该是蒸馏水或水。

(2)能判断“Ca(OH)2溶液与CO2发生化学反应”的依据:A、B两瓶均变瘪且A瓶的变瘪程度更大;或者Ca(OH)。溶液与CO2混合后,溶液pH变小。

(3)对实验一进行的改良为:将足量的饱和Ca(OH)2溶液加入集满CO2的塑料瓶中(或者继续向A瓶内加入足量的饱和澄清石灰水)。

29.【答案】 (1)酸

(2)盐酸能使紫色石蕊试液变红,且不褪色;

(3)氧气

【解析】【分析】(1)根据石蕊试液遇酸性溶液变红分析;

(2)根据盐酸能使石蕊试液变红及除杂时气体要长导管进短导管出分析;

(3)根据氧气的验证方法分析。

【解答】(1)石蕊试液遇酸性溶液变红, 向氯水中加入紫色石蕊试液,发现溶液变红,说明氯水显酸性;

(2) 盐酸能使紫色石蕊试液变红,且不褪色,说明盐酸不具有漂白性,即A假设不成立;气体干燥时为使药品充分接触,要长导管进气,短导管排出,由此画出装置图;

(3)能使木条复燃的气体为氧气;

故答案为:(1)酸;(2)盐酸能使紫色石蕊试液变红,且不褪色; ;(3)氧气。

30.【答案】 20.94%;增大接触面积, 使氧气被脱氧剂粉末充分吸收;脱氧剂粉末不够紧密导致空气柱测量值偏小(合理即可)

【解析】【分析】 【得出结论】?根据公式ABAO计算出空气中氧气的百分比,然后求出三个百分比的平均值即可;

【思考讨论】 ①食品脱氧剂粉末与空气的接触面积越大,玻璃管中的氧气被吸收的越充分,测量出的结果越准确;

②玻璃管的容积是一定的,等于粉末的体积+空气的体积。如果粉末不够紧密,那么计算出空气的体积就会偏小,根据公式ABAO可知,最终得到氧气的体积分数就会偏大。

【解答】【得出结论】 空气中氧气含量为 0.2092+0.2093+0.20973=0.2094=20.94%:

【思考讨论】 ① 实验步骤③中,将食品脱氧剂粉末平铺在玻璃管中的目的是: 增大接触面积, 使氧气被脱氧剂粉末充分吸收 ;

② 实验步骤②中,如果玻璃管内的脱氧剂粉末分布不够紧密,会使实验结果偏大,其原因是: 脱氧剂粉末不够紧密导致空气柱测量值偏小 。

四、解答题

31.【答案】 (1)9.0

(2)氯化钙和氯化氢(CaCl2和HCI)

(3)解:设所用碳酸钠溶液中溶质的质量分数为x

Na2CO3+2HCl=2NaCl+

CO2↑+H2O

106

44

50g×x

2.2g

10650g×x=442.2g

x= 10.6%

答:所用碳酸钠溶液中溶质的质量分数是10.6%。

【解析】【分析】(1)滴入碳酸钠后,先有气泡产生,肯定是碳酸钠与剩余的稀盐酸反应,生成了二氧化碳气体,然后再与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀。根据表格确定与稀盐酸反应的碳酸钠溶液的质量,并确定生成沉淀与滴入碳酸钠溶液的质量关系,再根据最终沉淀质量计算出与氯化钙反应的碳酸钠的溶液质量,然后与150g比较从而确定n的数值。

(2)根据(1)中的分析确定50g溶液中的溶质种类;

(3)写出碳酸钠和稀盐酸反应的方程式,根据生成二氧化碳的质量计算出参加反应的碳酸钠溶液质量,并计算出碳酸钠溶液的质量分数。

【解答】(1)根据表格可知,生成二氧化碳的质量为2.2g,与稀盐酸反应的碳酸钠溶液的质量为50g。比较第3和第4组数据可知,每滴加25g碳酸钠溶液,生成沉淀碳酸钙2.5g。

实验最终生成沉淀的质量为9g,那么参加反应的碳酸钠溶液的质量为:25g×9g2.5g=90g , 则此时滴入碳酸钠溶液的质量:50g+90g=140g。因为150g>140g,所以此时沉淀已经生成完毕,则沉淀总质量n=9g。

(2)所取的反应后50g溶液中溶质是氯化钙和氯化氢(CaCl2和HCl) 。

32.【答案】 (1)B

(2)沸点不同

(3)分解

(4)-3

(5)认同,因为人工固为农田提供了更多的氮肥,有利于人类粮食增产但大量使用合成含氮化肥并施用于农作物,将会导致土壤板结;若土壤中N元素超标,被淋溶后,易导致水体的富营养化污染等一系列环境问题。

不认同,因为人工固氮可以为农田提供更多的氮肥,有利于人类粮食增产,只要我们合理控制化肥的使用量,一般不会造成土壤板结,水体富营养化污染等环境问题。

【解析】【分析】(1)植物的生长需要无机盐,氮肥可以促进叶的生长,磷肥可以促进根的生长,钾肥可以促进果实种子的生长。

(2)空气分离是指低温冷冻原理从空气中分离出其组分(氧、氮和氩、氦等稀有气体)的过程。一般先将空气压缩,并冷至很低温度,或用膨胀方法使空气液化,再进行分离.

(3)分解反应是指由一种物质反应生成两种或两种以上新物质的反应;

(4)化合物中各元素化合价之和等于零;

(5)这题解答可以认同和不认同,只要说出正确解释就可以了.

【解答】(1)缺少氮肥,可以使叶子矮小,故选B;

(2)气体分离根据各气体的沸点不同;

(3)反应为一种物质变成多种物质,是分解反应;

(4)氨气里的氢元素的化合价为+1价,根据原子不带电,氮元素的化合价为-3;

故答案为: (1)B (2) 沸点不同? (3)分解 (4) -3

33.【答案】 (1)呼出气体中的水蒸气含量(或每次呼吸耗氧量。其它合理答案也可)

(2)解:设得到48克氧气需要超氧化钾的质量为x.

4KO2+2H2O=4KOH+

3O2↑

284

96

x

48克

284x=9648克

x=142克

制氧剂质量为: 142克80% =177.5克

答:至少需要含超氧化钾80%的制氧剂的质量为177.5克。

(3)示例:甲合理,水汽能快速与制氧剂接触,且呼气和吸气时水汽都有机会与制氧剂反应,水汽利用率高。

【解析】【分析】(1)由方程式可知,知道呼出的气体中的水蒸气的质量或者每次呼吸需要的氧气质量,均可根据化学方程式计算出制氧剂的质量;

(2)已知需要48g氧气,根据方程式列比例方程即可算出KO2的质量,然后利用质量分数的公式即可得出答案;

【解答】(3)对比甲乙两种方案可知,甲方案中制氧剂可以与水汽接触两次,而乙方案中由于设置了单独的呼吸通道和吸气通道,制氧剂只能与水汽接触一次,因此甲方案吸收效率更高;

故答案为:(1)呼出气体中的水蒸气含量(或每次呼吸耗氧量。其它合理答案也可) ;

34.【答案】 (1)大气中二氧化碳浓度升高,全球平均气温也升高,且趋势相同(合理即可)

(2)真核;光合;化学;化学;13.75

(3)11.3;光伏(水力、风力等合理即可)

【解析】【分析】碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内,直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放,实现二氧化碳的“零排放”。化学变化是指相互接触的分子间发生原子或电子的转换或转移,生成新的分子并伴有能量的变化的过程,其实质是旧键的断裂和新键的生成。

【解答】(1)图甲中显示大气中二氧化碳浓度升高时,大气温度也在升高,可以说明二氧化碳是引起温室效应的主要气体;

(2) ① 藻类具有成形的细胞核,属于真核生物;微藻能够通过光合作用吸收二氧化碳;

② 二氧化碳加水与矿物质作用形成碳酸盐,有新物质的生成,因此该过程属于化学变化;

③ 二氧化碳和氢气在一定条件下生成甲醇,其中涉及的能量转化是把太阳能最终转化为甲醇中的化学能储存;

设消耗CO2X吨

CO2+3H2 一定条件__ CH3OH+H2O

44???????????????????????????????? 32

X?????????????????????????????????? 10t

44X=3210t

X=13.75t;

(3)由图可知,电动车每行驶100km会释放20×0.785kg=15.7kgCO2;

而燃油车每行驶100km会释放10×10-3m3×0.7×10kg/m3×3.857= 26.99kgCO2 ,

则少释放CO226.999kg-15.7kg=11.299kg=11.3kg;

符合减碳的理念,则说明新的发电方式没有产生二氧化碳,如光伏发电、水力发电、风力发电、地热能发电等等;

故答案为:(1)大气中二氧化碳浓度升高,全球平均气温也升高,且趋势相同(合理即可) ;(2)真核;光合;化学;化学;13.75;(3)11.3; 光伏(水力、风力等合理即可) 。

35.【答案】 (1)引流

(2)CO2

(3)NaOH 、Na2CO3、Na2SO4

(4)设反应生成的氯化钠的质量为X

Na2SO4+BaCl2=

BaSO4↓+

2NaCl

?

233

117

?

4.66克

X

2334.66克=117X

X=2.34克

设反应生成的氯化钠的质量为Y

Na2 CO3+BaCl2=

BaCO3↓+

2NaCl

?

197

117

?

7.88克

X

1977.88克=117Y

Y=4.68克

氯化钠的质量为2.34克+4.68克=7.02克

【解析】【分析】(1)根据过滤时玻璃棒作用是引流分析;

(2)根据碳酸钡与酸反应产生二氧化碳分析;

(3)根据碳酸钡溶于酸,硫酸钡不溶于酸,氢氧化钠溶液呈碱性分析;

(4)根据产生碳酸钡和硫酸钡的质量代入方程式,利用方程式计算生成氯化钠分析。

【解答】(1)过滤时玻璃棒作用是引流;

(2)加入氯化钡产生能与硝酸反应且生成气体的固体甲,则甲中含有碳酸钡沉淀,无色气体为二氧化碳;

(3)溶液X加入氯化钡产生部分溶于硝酸的沉淀,则沉淀为碳酸钡和硫酸钡,则X中含有硫酸钠和碳酸钠,加氯化钡所得溶液加无色酚酞,呈红色,说明含氢氧化钠,故溶液X中溶质为 NaOH 、Na2CO3、Na2SO4 ;

故答案为:(1)引流;(2) CO2 ;(3) NaOH 、Na2CO3、Na2SO4 ;(4)7.02g。

36.【答案】 (1)变浑浊

(2)解:加入稀盐酸的质量为x后,才开始产生二氧化碳。

Na2CO3+

HCl=NaCl+NaHCO3

106

36.5

10g×10.6%

x×7.3%

10610g×10.6%=36.5x×7.3%

x=5g

答:加入稀盐酸的质量5克后,才开始产生二氧化碳。

(3)两种方式都是碳酸钠中碳元素全部转化为二氧化碳中的碳元素。

【解析】【分析】(1)澄清石灰水与二氧化碳反应变浑浊。

(2)写出碳酸钠和稀盐酸反应的方程式,根据溶液质量×溶质质量分数得到碳酸钠的质量,然后利用方程式计算出稀盐酸溶液的质量即可。

(3)根据质量守恒定律分析解答。

【解答】二氧化碳与澄清的石灰水中的氢氧化钙反应,生成碳酸钙白色沉淀,从而使石灰水变浑浊。

37.【答案】 (1)节能减排,改善能源结构等

(2)2KOH+CO2=K2CO3+H2O

(3)示例:不认同:2020年12月我国部分地区出现的板端低天气,在空间与时间上都属

于个例,事实上温室气体的增加,导致全球极端天气频发;这种空间与时间上的

极端天气作为个例不能否定全球气温整体上升这一事实。

示例:不认同:2020年中国部分地区出现的低端天气只是个别时间或地区的偶然性气

温下降特例;或2020年中国部分地区出现的低端天气不能作为否定地球整体气

温上升的依据。

端天气是个例;认为个例能够否定全球气温上升的趋势。

示例:不认同:2020年是例外,可能是气温测量有误。

示例:全球气温是呈下降趋势,或地球气温是反复多变的。

【解析】【分析】(1)既然化石能源是造成碳平衡破坏的主要原因,那么就要尽可能的减小化石能源的使用,并且寻找新能源替代化石能源,从而改变能源结构。

(2)确定反应物、反应条件和生成物,然后写出反应的化学方程式;

(3)要得到某个结论,不能只依靠一个数据,而是需要大量的数据才能说明问题,据此分析解答。

【解答】(1)人类进入工业化社会后,化石燃料的大量使用是碳平衡被破坏的主要原因之一对此可采取的碳中和策略②有:节能减排,改善能源结构等。

(2)氢氧化钾与二氧化碳反应,生成碳酸钾和水,方程式为: 2KOH+CO2=K2CO3+H2O ;

(3)我不认同这样的质疑,因为:2020年12月我国部分地区出现的板端低天气,在空间与时间上都属于个例,事实上温室气体的增加,导致全球极端天气频发;这种空间与时间上的极端天气作为个例不能否定全球气温整体上升这一事实。

38.【答案】 (1)二;人体内不能达到50℃的温度或人体的胃内有盐酸

(2)解:mCO2=105g-100g=5g

2NaHCO3+H2SO4=Na2SO4+2H2O+

2CO2↑

168

88

x

5g

16888=x5g

x=9.55g

碳酸氢钠的质量分数为: 9.55g10g×100%=95.5%

(3)偏大

【解析】【分析】(1)根据体内温度不能达到50℃的温度及碳酸氢钠与酸反应产生二氧化碳分析;

(2)根据生成二氧化碳的质量代入方程式,利用方程式中物质间质量关系计算碳酸氢钠分析;

(3)根据去掉B装置空气中二氧化碳会使结果偏大分析。

【解答】(1)因人体内不能达到50℃的温度,但人体的胃内有盐酸,碳酸氢钠与胃酸反应产生二氧化碳,利用了碳酸氢钠与酸反应的性质;

(3)去掉装置B,则空气中二氧化碳会进入C中,使得结果偏大;

故答案为:(1)二;人体内不能达到50℃的温度或人体的胃内有盐酸;(2)95.5%;(3)偏大。

?

39.【答案】 (1)钾肥

(2)稀盐酸和氢氧化钙溶液

(3)解:设样品中碳酸钾的质量为x

K2CO3+CaCl2=2KCl+

CaCO3↓

138

100

x

5克

138100=x5克 ,

解得:x=6.9克

K2CO3%= 6.9克50克 ×100%=13.8%

答:样品中碳酸钾的质量分数为13.8%。

【解析】【分析】(1)根据含有钾元素的化合物可作钾肥分析;

(2)根据碳酸盐与酸反应生成二氧化碳分析;

(3)根据生成碳酸钙的质量代入方程式中,利用方程式中物质间质量关系计算碳酸钾的质量分析。

【解答】(1)碳酸钾含有植物所需钾元素,属于钾肥;

(2)要证明碳酸根离子,需用到酸和氢氧化钙溶液,通过加酸产生二氧化碳气体来验证;

故答案为:(1)钾肥;(2)稀盐酸和氢氧化钙溶液 ;(3)13.8%。

40.【答案】 (1)丁

(2)有利于冷热空气形成对流,有利于可燃物充分燃烧,有利于排出气体和烟尘

(3)加装除尘装置(或改进土灶结构)

(4)解:设4000克干木柴中的纤维素完全燃烧产生二氧化碳质量为x

(C6H10O5)n+6nO2

点燃__

6nCO2+5nH2O

162n

?

264n

4000克×40.5%

?

x

162n:264n=4000克×40.5%,

解得x=2640克

答:4000克干木柴中的纤维素完全燃烧产生二氧化碳质量为2640克。

【解析】【分析】(1)根据木柴充分燃烧,需通入充足的氧气分析;

(2)根据加烟囱有利于冷热空气形成对流,有利于可燃物充分燃烧等 分析;

(3)根据木柴燃烧产生粉尘分析;

(4)根据 干木柴中的纤维素的质量利用方程式中物质间质量关系计算产生二氧化碳质量分析。

【解答】(1)要使木柴充分燃烧,需通入充足的氧气, 移动式土灶丁更合理;

(2) 土灶设计烟囱有利于冷热空气形成对流,有利于可燃物充分燃烧,有利于排出气体和烟尘 ;

(3)由资料可知,干木柴在土灶中燃烧会产生粉尘,应加装除尘装置;

故答案为:(1)丁;(2) 有利于冷热空气形成对流,有利于可燃物充分燃烧,有利于排出气体和烟尘 ;(3) 加装除尘装置(或改进土灶结构) ;(4) 2640克 。

?

41.【答案】 (1)活塞对应的刻度不变(或活塞不再移动、没有气泡产生、气体体积不再增加、CO2最大体积为176mL)

(2)解:反应生成CO2的质量为m=ρV=2g/L×0.176L=0. 352g

设样品中碳酸钙的质量为x

CaCO3十2HCl=CaCl2+H2O+

CO2↑

100

44

x

0.352g

100x=440.325g

X=0.8g

CaCO3%= 0.8g1g ×100%=80%

答:石灰石样品中碳酸钙的质量分数为80%.

【解析】【分析】(1)石灰水与稀盐酸反应,生成氯化钙、水和二氧化碳气体,试管内气压增大,会推动注射器的活塞向外移动。当溶液中没有气泡产生时,活塞对应的刻度不再发生改变,说明二者完全反应;

(2)根据表格可知,反应最终生成二氧化碳体积为176mL,根据公式m=ρV计算出它的质量,根据碳酸钙和稀盐酸反应的方程式列出比例式,计算出参加反应的碳酸钙的质量,最后根据碳酸钙质量样品质量×100%计算出质量分数。

【解答】(1)实验中判断石灰石和盐酸反应完的依据是:活塞对应的刻度不变(或活塞不再移动、没有气泡产生、气体体积不再增加、CO2最大体积为176mL)。

(2)根据表格可知,反应生成CO2的质量为:m=ρV=2g/L×0.176L=0. 352g;

设样品中碳酸钙的质量为x,

CaCO3十2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑;

100? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 44

x? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0.352g

100x=440.325g;

解得:x=0.8g;

石灰水样品中碳酸钙的质量分数为:CaCO3%=0.8g1g×100%=80%。

42.【答案】 (1)B和D

(2)气泡,松手后导管口有一段水柱

(3)解:盐酸中溶质氯化氢的质量:7.3克×5%=0.365克

设生成氢气的质量为m。

Mg+

2HCl=MgCl2+

H2↑

73

?

2

0.365克

?

m

730.365克 = 2m

m=0.01克

V= mρ = 0.01克0.09克/升 =0.11升

答:能收集到0.11升的氢气。

(4)反应放热使反应容器内的气体受热膨胀、镁与水发生反应产生气体(或“气体中含有水蒸气”、“读数时量筒内的液面高于水槽液面”、“量筒内气压低于外界气压”“量筒内水没有装满”等合理答案均可)

【解析】【分析】(1)根据反应物的状态和反应条件选择气体的发生装置,根据气体的性质确定收集方法;

(2)如果装置气密性良好,那么当试管中的气体受热后体积膨胀,会从烧杯的管口处排出,形成气泡。松手后,温度下降,试管内气压减少,在大气压强的作用下,烧杯内的水会被吸入导管形成一段水柱。

(3)首先根据溶液质量×溶质质量分数计算出盐酸中溶质的质量,然后根据镁和稀盐酸反应的方程式,计算出生成氢气的质量,最后根据密度公式V=mρ计算生成氢气的体积。

(4)收集到气体的体积偏大,可能是气体温度高引起的,也可能是里面混有其它气体,比如镁和水反应生成的、气体中的水蒸气,还可能是量筒内水没有装满等角度解答。

【解答】(1)反应物金属镁为固体,而稀盐酸为液体,且不需要加热,因此选择“固液常温型”,也就是发生装置选择B;因为氢气难溶于水,所以可以使用排水法收集,故收集装置选择D。

(2)乙图为检查发生装置气密性的操作,当观察到水中的导管口有气泡,松手后导管口有一段水柱产生,则表示该装置气密性良好。

(3)盐酸中溶质氯化氢的质量:7.3g×5%=0.365g;

设生成氢气的质量为m,

Mg+

2HCl=MgCl2+

H2↑

73

?

2

0.365克

?

m

730.365g=2m?;

解得:m=0.01g;

V=mρ=0.01g0.09g/L=0.11L。?

(4)反应结束后,发现实际收集到的气体体积比计算值要大,原因可能是:反应放热使反应容器内的气体受热膨胀、镁与水发生反应产生气体(或“气体中含有水蒸气”、“读数时量筒内的液面高于水槽液面”、“量筒内气压低于外界气压”“量筒内水没有装满”)。

43.【答案】 (1)2HCl+Na2CO3=2NaCl+CO2↑+H2O

(2)氢氧化钠和碳酸钠

(3)解:设固体粉末中含碳酸钠x克,与碳酸钠反应消耗HCl y克, 同时生成NaCl z克:

2HCl+

Na2CO3=

2NaCl+

CO2↑+H2O

36.5×2

106

58.5×2

44

y

x

z

100+9.3-107.1

解得:x=5.3(克)

y=3.65(克)

z=5.85(克)

设固体粉末中含氢氧化钠a克,与盐酸反应后生成NaCl b克

HCl+

NaOH=

NaCl+H2O

36.5

40

58.5

100×7.3%-3.65

a

b

解得:a=4(克)

b=5.85(克)

因为固体总质量为9.3克,等于碳酸钠与氢氧化钠的质量和,所以固体中无氯化钠。所以,所得溶液中溶质的质量分数= 5.85+5.85107.1 ×100%=10.9%

【解析】【分析】(1)根据碳酸钠与盐酸反应会产生二氧化碳气体分析;

(2)根据溶液呈中性,说明盐酸全部反应,再由方程式计算出若盐酸全部与碳酸钠反应消耗碳酸钠质量,由固体总质量判断氢氧化钠的存在分析;

(3)根据碳酸钠和氢氧化钠都能与盐酸反应生成氯化钠,通过方程式计算出氯化钠质量,再计算氯化钠的溶质质量分数分析。

【解答】(1)碳酸钠与盐酸反应会产生二氧化碳、氯化钠和水,所以产生二氧化碳气体的方程式为 2HCl+Na2CO3=2NaCl+CO2↑+H2O ;

(2) 加人100克7.3%的稀盐酸充分反应, 所得溶液呈中性,盐酸中溶质质量为7.3克,设盐酸全部与碳酸钠反应时消耗碳酸钠质量为x

2HCl+Na2CO3=2NaCl+CO2↑+H2O

? 73???????? 106

? 7.3g????? x

73:106=7.3g:x

x=10.6g,而固体总质量为9.3克,说明还含有其它与盐酸反应的氢氧化钠,白色粉末的成分为碳酸钠和氢氧化钠;

故答案为:(1) 2HCl+Na2CO3=2NaCl+CO2↑+H2O ;(2) 氢氧化钠和碳酸钠 ;(3)10.9%。

44.【答案】 (1)7.1

(2)2.8

(3)解:设12.5g稀盐酸中含溶质的质量为x。

2HCl+

Fe=FeCl2+H2↑

73

56

x

0.7g

73x=560.7g

x= 7380 g=0.9125g

稀盐酸的溶质质量分数= 0.9125g12.5g ×100%=7.3%

答:稀盐酸的溶质质量分数为7.3%。

(4)解:跟硫酸铜反应的铁的质量为y

Fe+CuSO4=

Cu+FeSO4

56

64

y

6.4g

56y=646.4g

y=5.6g

答:跟硫酸铜反应的铁的质量为5.6g

【解析】【分析】(1)根据相等量酸完全反应消耗铁的质量相等分析;

(2)根据铜不与盐酸反应最终剩余固体即为铜的质量分析;

(3)根据反应的铁的质量代入方程式中计算盐酸中溶质质量分析;

(4)根据生成铜的质量代入方程式中计算反应的铁的质量分析。

【解答】(1)由表中数据分析可知,加入12.5克盐酸反应铁的质量为9.2g-8.5g=0.7g,则a=7.8g-0.7g=7.1g;

(2)铁能与盐酸反应,铜不能,由第4次加入盐酸后固体不再减少可知,剩余固体为铜,则铁的质量为9.2g-6.4g-2.8g;

故答案为:(1)7.1;(2)2.8;(3)7.3%;(4)5.6g。

45.【答案】 (1)B

(2)解:设参加反应的Na2CO3的质量为x

Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+

CO2↑

106

44

x

4.4克

106x=444.4克

x=10.6克

Na2CO3%= 10.6克11.0克 ×100%=96.4%

答:碱面中Na2CO3的质量分数96.4%。

(3)生成的二氧化碳没有被全部吸收(或装置中还残留有二氧化碳气体)

【解析】【分析】(1)根据制取气体的反应物的状态和反应条件选择合适的制取装置。

(2)根据表格可知,当加入200g和250g稀盐酸时,生成二氧化碳的质量保持不变,这说明其中的碳酸钠已经完全反应。写出碳酸钠和稀盐酸反应的方程式,利用生成二氧化碳的质量计算出参加反应的碳酸钠的质量,最后根据碳酸钠质量碱面样品质量×100%计算即可。

(3)当反应结束后,整个装置内肯定会残留部分生成的二氧化碳气体,不能被氢氧化钠溶液吸收,从而导致计算出的碳酸钠的质量偏小,得到的质量分数偏小。

【解答】(1)碱面中的碳酸钠为固体,而稀盐酸为液体,反应不需要加热,因此气体发生装置应选择图乙中的B;

(2)?根据表格可知,反应结束时生成二氧化碳的质量为4.4g;

设参加反应的Na2CO3的质量为x,

Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+

CO2↑

106

44

x

4.4克

106x=444.4g;

解得:x=10.6g;

样品中碳酸钠的质量分数:Na2CO3%=10.6g11.0g×100%=96.4%?。

(3)按照图甲实验装置测定的CO2气体质量,可能导致CO2质量测定结果偏小的原因:生成的二氧化碳没有被全部吸收(或装置中还残留有二氧化碳气体)。

46.【答案】 (1)氢氧化钠溶液

(2)解:分析表中数据可知,15克样品完全反应生成沉淀的量:2克×60/10=12克

设纯碱中的碳酸钠质量为x。

Na2CO3+CaCl2=

CaCO3↓+2NaCl

106

100

x

12克

106x=10012克

z=12.72克

样品中碳酸钠的质量分数Na2CO3%= 12.72克15克 ×100%=84.8%

答:纯碱中碳酸钠的质量分数为84.8%

(3)缓慢滴加稀盐酸以减慢通气速度;反应结束后向装置内通氮气;在甲、乙两装置之间加吸收水蒸气的装置

【解析】【分析】(1)碳酸钠和稀盐酸反应生成二氧化碳气体,而二氧化碳与碳酸氢钠溶液能够反应并被吸收,利用试剂X所在的装置反应前后的质量之差就可以得到二氧化碳质量,并根据反应的方程式计算出碳酸钠的质量分数;

(2)沉淀的质量与样品溶液的质量成正比,根据烧杯1可知,当样品溶液中的碳酸钠完全反应时,每加入10g生成沉淀2g,据此计算出60g样品溶液完全反应生成沉淀的质量,再利用碳酸钠和氯化钙反应的方程式计算出参加反应的碳酸钠的质量,最后根据碳酸钠质量样品质量×100%计算即可。

(3)滴入的稀盐酸越缓慢,产生的二氧化碳气体速度越小,越能够被氢氧化钠溶液充分吸收;反应结束后,锥形瓶和导管内肯定会残留部分二氧化碳,可以通入氮气,将它们压进装置乙,让它们被充分吸收;反应过程中,肯定会生成水蒸气,这些水蒸气被乙吸收,会使测量结果偏大。

【解答】(1)二氧化碳与碳酸氢钠溶液能够反应并被吸收,因此该方法中试剂x应该是氢氧化钠溶液;

(2) 分析表中数据可知,15克样品完全反应生成沉淀的量:2g×60g10g=12g;

设纯碱中的碳酸钠质量为x,

Na2CO3+CaCl2=

CaCO3↓+2NaCl

106

100

x

12克

106x=10012g;

解得:z=12.72g;

样品中碳酸钠的质量分数Na2CO3%=12.72g15g×100%=84.8%;

(3) 提高方法一测量精确度的操作 :①缓慢滴加稀盐酸以减慢通气速度;②反应结束后向装置内通氮气;③在甲、乙两装置之间加吸收水蒸气的装置。

47.【答案】 (1)6

(2)4

(3)解:设固体混合物中Na2CO3质量为x

Na2CO3+CaCl2=2NaCl+

CaCO3↓

106

100

x

10克

106x=10010克

求得x=10.6克

Na2CO3%=(10.6克/12.9克)×100%=82.2%

(4)

【解析】【分析】分析表格中产生沉淀的质量与加入氯化钙的质量之间的关系,再根据沉淀的质量可以得出碳酸钠的质量,从而得出原样品中的氯化钠以及反应生成的氯化钠质量即可画出氯化钠的图像;

【解答】(1)对比第1次实验和第三次实验可知,加入15g氯化钙,产生3g沉淀,所以第2次产生的沉淀是6g;

(2)分析表中数据可知,最后沉淀的质量是10g,而第3次实验产生的沉淀是10g.,第4次实验相对第3次实验沉淀增加了1g,所以氯化钙过量,碳酸钠反应完全;

(3)由表格可知,沉淀的总质量为10g;

解:设固体混合物中Na2CO3质量为x

Na2CO3+CaCl2=2NaCl+

CaCO3↓

106????????????????????? 117

100

x??????????????????????????? y

10克

106x=10010克

求得x=10.6克

Na2CO3%=(10.6克/12.9克)×100%=82.2%;

(4)由(3)可知,样品中的氯化钠质量为:12.9g-10.6g=2.3g;

解:设固体混合物中NaCl质量为y

?

117y=10010g y=11.7g

?

所以最后溶液的氯化钠质量为11.7g+2.3g=14g

?

?

故答案为:(1)6;(2)4;(3)82.2%;(4)。

48.【答案】 (1)A;抗原;AD

(2)发生形变;液化;B

(3)+1价

一、单选题

1.(2021·宁波)如图是物质甲和乙反应生成丙的微观示意图。下列说法正确的是( ???)

A.?该反应属于化合反应

B.?甲、乙、丙都是有机物

C.?该反应中参加反应的甲和乙质量比为1:1

D.?该反应在反应前后原子的种类发生了改变

2.(2021·宁波)含硫元素的同类物质中硫元素的化合价可能不同,不同类物质中硫元素的化合价可能相同,如表所示。下列判断正确的是( ???)

类别

物质

化合价

单质

氧化物

酸

X

0

a

-

-

-

+4

-

b

d

Na2SO3等

+6

-

c

e

f

A.?X表示碱

B.?物质a在空气中燃烧会发出明亮的蓝紫色火焰

C.?物质b是二氧化硫,它是空气污染物之一

D.?物质d和NaOH溶液发生中和反应生成Na2SO4和H2O

3.(2021·宁波)在5.6g铁粉中,先逐滴加入一定量的Cu(NO3)2溶液, 充分反应后再逐滴加入AgNO3溶液,剩余固体质量与所加溶液总质量的关系如图所示。下列说法正确的是(??? )

A.?所加溶液质量为M1g时,生成Cu的质量为m1g

B.?bc段发生的是Cu和AgNO3溶液的反应

C.?m3的值为21.6

D.?e点溶液中不含Cu(NO3)2

4.(2021·绍兴)向一定质量的Mg(NO3)2和Cu(NO3)2混合溶液中加入a克锌粉和铁粉的混合物,充分反应后过滤,得到不饱和的滤液和滤渣,将滤渣洗涤、干燥后再称量,得到的固体质量仍为a克。下列分析合理的是(??? )

①滤渣中可能有铜?? ???②向滤渣中加稀盐酸,可能有气泡产生??

③滤液中一定有Mg(NO3)2、Zn(NO3)2和Fe(NO3)2,可能有Cu(NO3)2?

④若忽略过滤操作中溶液损失,滤液中溶质的质量一定大于原混合溶液溶质的质量

A.?①②?????????????????????????????????????B.?①③?????????????????????????????????????C.?②③?????????????????????????????????????D.?②④

5.(2021·绍兴)以可靠的实验事实为基础,通过推理得出结论的研究方法称为科学推理法。下列结论通过这种方法得出的是(??? )

A.?①电流产生的热量与电阻大小有关??????????????????????B.?②可燃物燃烧需要温度达到着火点

C.?③叶片的下表面一般气孔数目较多??????????????????????D.?④牛顿第一定律

6.(2021·嘉兴)北宋沈括在《梦溪笔谈》中记载了用“苦泉水”制取钢的方法,其主要生产流程如图所示。下列解释合理的是( ??)

A.?①通过蒸发溶剂可获得晶体????????????????????????????????B.?②是通过复分解反应获得铜

C.?③所得硫酸钢溶液一定是饱和的?????????????????????????D.?④说明铁元素变成了铜元素

7.(2020·台州)下列化学反应中,属于化合反应的是( ??)

A.?CaCO3 高温__ CaO+CO2↑??????????????????????????????????B.?H2O+CO2=H2CO3

C.?H2+CuO △__ H2O+Cu???????????????????????????????????????D.?BaCl2 +H2SO4=BaSO4↓+2HCl

8.(2020·湖州)下图是一定量的B2和AB在一定条件下混合以及混合结果的模型,则(??? )

?

A.?反应得到的生成物有两种????????????????????????????????????B.?反应前后元素化合价不变

C.?参加反应的两种分子个数比为3:2?????????????????????D.?该反应为化合反应

9.(2020·宁波)某化学反应的反应物和生成物的微观示意图及反应前后的质量如下表所示。

下列有关该反应的说法正确的是( ?)

A.?甲物质由碳原子和氢原子直接构成??????????????????????B.?该反应属于置换反应

C.?参加反应的反应物分子个数比为1:1?????????????????????D.?x+y+z=233

10.(2020·宁波)某锥形瓶内盛有盐酸和氯化铜的混合溶液100g,向其中加入溶质质量分数为10%的氢氧化钠溶液,锥形瓶内溶液质量m1与加入的氢氧化钠溶液质量m2的变化关系如图所示。下列说法错误的是( ?)

A.?反应至A点时,所加NaOH溶液的质量为40g

B.?反应至A点时,溶液中的溶质有CuCl2和NaCl

C.?反应至B点时,锥形瓶内溶液的质量为280.4g

D.?反应至B点时,锥形瓶内溶液中NaCl的质量为23.4g

11.(2020·宁波)如图是一款变色眼镜,它的镜片内含有溴化银和氧化铜。在强光照射下,溴化银分解成单质溴和银,镜片颜色变深;当光线变暗时,溴和银在氧化铜催化作用下,又立即化合成溴化银,镜片颜色变浅。有关该眼镜的说法错误的是( ?)

A.?塑料是高分子合成材料???????????????????????????????????????B.?铜螺丝久置在潮湿的空气中会产生铜锈

C.?溴化银分解后,银元素的化合价升高??????????????????D.?溴和银化合成溴化银前后,氧化铜化学性质不变

12.(2020·温州)伏打电堆于1800年问世,它利用化学反应将化学能转化为电能,其中的一条化学反应是:2Zn+O2+2H2O=2Zn(OH)2 , 该反应属于(? ??)

A.?化合反应??????????????????????????B.?分解反应??????????????????????????C.?置换反应??????????????????????????D.?复分解反应

13.(2020·绍兴)下列实验中,能证明燃烧需要氧气的是( ???)

A.??????????????????????????????????????????????????B.?

C.?????????????????????????????????????????????????D.?

14.(2020·绍兴)与图示微观变化相符的化学反应是(??? )

A.?2CO+O2 点燃__ 2CO2????????????????????????????????????????B.?H2+CuO ? H2O+Cu

C.?2H2+O2 点燃__ 2H2O????????????????????????????????????????D.?H2CO3 ? H2O+CO2↑

二、填空题

15.(2021·宁波)家庭医药箱里有一瓶标签缺损的医用双氧水,为测定其溶质质量分数,小宁设计了如图实验:在试管中放入一定量的二氧化锰,然后用注射器注入10mL该医用双氧水,直到试管中不再有气泡产生,通过测量量筒中水的体积就可以大致计算出双氧水质量分数。

(1)实验中用排水法测量氧气的体积是因为氧气具有________的性质。

(2)若俯视读得量筒中水的体积,则测得的双氧水质量分数将________。(填“偏大”“偏小”或“不变")。

16.(2021·嘉兴)火是文明的起源,人类取火的方法经过了漫长的演变过程。

(1)古人取火时,用火镰击打火石,产生的火花引燃可燃物,艾绒是一种常用的引燃物,主要是它的________,因而容易点燃。

(2)1830年发明了火柴。原理是将白磷、硫、KClO3、MnO2混合,摩擦后发生KClO3分解等一系列反应,引燃火柴杆。推测KClO3在此过程中的作用是________,使燃烧更剧烈。

17.(2021·湖州)如图是小勇用自制空气炮吹灭烛焰的实验。拉伸弹性薄膜然后放手,空气会从一端喷出,这是因为气体具有________。烛焰被吹灭是由于________。利用烛焰被吹灭确定空气流动与下列哪项采取的科学方法相同?________

①用带箭头的直线表示光的传播路线和方向

②利用被吸引的大头针数目来比较电磁铁的磁性强弱

③控制电压相等,研究电流与电阻的关系

18.(2021·湖州)如图是大棚种植蔬菜的实景图。

(1)大棚内能保持适宜的温度,有利于________的催化作用,从而促进蔬菜快速生长。

(2)采用吊袋式二氧化碳施肥法有利于植物光合作用。吊袋一般固定在植物枝叶上端约40厘米处,如果太低,由于二氧化碳________,从而大量积聚在地面附近,导致根系的________减弱,致使获得的能量不足从而影响根系发育。

19.(2021·湖州)如图是某同学在旅游时拍摄的一张溶洞照片。

(1)形成溶洞的主要外力是________(选填“流水”或“风力”)。

(2)溶洞中的钟乳石和石柱等景观的形成过程比较复杂,其中发生的化学反应主要是:Ca(HCO3)2=CaCO3+CO2↑+H2O其化学反应属于________(填基本反应类型)。

20.(2020·衢州)某品牌新能源电动汽车使用磷酸铁锂电池,其反应原理: LiFePO4?放电充电FePO4+Li 。该电池具有容量大、续航能力强的特点。

(1)LiFePO4 , 中铁元素与氧元素的质量比为________。

(2)该电池充电时发生的化学反应属于________(填基本反应类型)。

21.(2020·金华·丽水)2020年3月9日19时55分,我国成功发射北斗导航系统第五十四颗导航卫星。北斗导航系统将在国家安全、经济效益、技术储备等方面发挥作用。火箭喷出的燃气温度高达1300℃,发射塔下方的导流槽设有喷水设施,在火箭点火前几秒钟喷水,水在高温下大量汽化。

(1)升空时,火箭相对于发射塔是________(填“运动”或“静止”)的;

(2)导流槽喷出的水汽化所需的能量来源于火箭燃料贮存的________能。

22.(2020·温州)北宋著名科学家沈括所著的《梦溪笔谈》是一部中国古代科技类百科全书,记载了我国古代的许多科技发现与发明。

(1)在北宋之前就有人将磁石(磁体)磨成针悬挂或支撑起来,磁针就能指南。“磁针指南”是因为地球存在________。

(2)沈括考察太行山时,发现有些岩石中夹杂着螺蚌壳。他推测太行山以前是大海,但现在太行山距离大海有近千里。造成这种海陆变迁的主要原因是________。

(3)沈括大胆预测石油在未来社会中会得到广泛使用,现预测已被证实。石油的大量使用引起大气中的二氧化碳含量增加,导致全球气候变暖,这种环境问题称为________。

23.(2020·温州)18世纪前后,人们把元素等同于一种在化学变化中不可再分的物质,即单质。“燃素说”和“燃烧的氧化学说”一度成为科学家争论的焦点。

材料一:1723年,施塔尔提出“燃素说”:燃素也是一种元素,燃素存在于一切可燃物中。如金属含有燃素,金属燃烧时金属释放燃素后成为金属灰(实际是金属氧化物);金属灰与燃素结合又会重新变回金属。

材料二:1766年,卡文迪许制得氢气并认为它是燃素;1773年,舍勒研究发现,可燃物燃烧需要一种他称为“火空气”的单质参与;1784年前,人们认为水是一种元素;1796年,普里斯特利制得可在“脱燃素气”中燃烧的“可燃空气”,也把它当作燃素。

材料三:1777年,拉瓦锡建立了“燃烧的氧化学说”,认为可燃物中不存在燃素;1801年,克鲁克香克证明了普里斯特利所谓的“可燃空气”是一氧化碳,从而结束了“燃素说”与“燃烧的氧化学说”之争。

(1)用你所学的燃烧条件分析,材料二中的“火空气”是________。

(2)材料三中的“可燃空气”一氧化碳属于纯净物中的________,所以不可能是燃素。

(3)“燃素说”自提出后就引起争议。下列是当时科学家分析的事实或现象,用“燃素说”解释不合理的是________。(可多选)

选项

事实或现象

用“燃素说”解释

A

金属成分比金属灰简单

因为金属燃烧时燃素从金属中逸出

B

加热金属灰通入氢气,金属灰变回金属

因为氢气是燃素

C

木炭与金属灰一起加热变回金属

因为木炭富含燃素

D

铜在空气中加热后质量增加

因为金属铜中含有燃素,加热后有燃素逸出

E

燃素(氢气)与脱燃素气(氧气)结合成为水

因为水是一种元素

24.(2020·绍兴)以下是实验室制取、收集、检验气体的常用装置。

(1)图甲中,在试管口放棉花的目的是________?;用图示方法收集氧气的理由是________?。

(2)用图乙检验CO2性质时,澄清石灰水始终未见浑浊,原因可能是________。

三、实验探究题

25.(2021·嘉兴)小嘉用H2O2溶液制取氧气时,在烧瓶中加入50毫升水及0.5克MnO2 , 再往分液漏斗中加入30毫升15%的H2O2溶液。为什么要加入50毫升水呢?查阅资料发现:在不加入水时,若注入H2O2溶液速度过快,反应会过于刷烈而引发事故。

【提出问题】水是如何减缓该反应速度的呢?

【建立假设】水可以降低H2O2溶液浓度,从而减缓反应速度

【实验方案】他利用如图装置,在相同条件下,分别用30毫升的1%、3%和7%的H2O2溶液进行实验, 观察并比较。

【实验结论】加水降低了H2O2溶液的浓度, 使反应速度变慢。

【交流反思】

(1)为了更好地比较反应的快慢,需控制三次实验中滴加H2O2溶液的________相同。

(2)判断产生氧气的速度时,可以通过观察产生气泡的快慢,还可以比较________。

(3)【继续探究】针对提出的问题,他又利用如图装置,用3%的H2O2溶液分别在0℃、20℃和60℃的条件下进行实验。进行该实验所基于的假设是________。

26.(2021·丽水)建构合理的思维模型,既能促进深度学习,又能提高思维品质。小科建构了“两组份混合物含量测定"的思维模型;

运用该模型对教材中“测定空气中氧气含量"的实验进行了再探究:忽略含量很低的其它物质,空气可以看成由氮气和氧气组成的两组份混合物。

[探究一]根据沸点低的组份先汽化的性质,测定混合物中某组份的含量。

(1)将空气转变为液态空气,液氮先汽化。从建模角度分析,该操作属于上述思维模型中的________;

(2)[探究二]根据混合物中某组份发生化学反应,测定混合物中某组份的含量。

按图甲装置测定空气中氧气含量时,止水夹最合理的打开时间是________?(填“反应刚结束时”或“冷却到室温时”);

(3)[交流评价]已知:在氧气不充足时,碳与氧气反应生成一氧化碳,一氧化碳不溶于水且不与碱反应。小科用足量木炭替换红磷,等体积氢氧化钠浓溶液替换集气瓶中的水,规范操作后,测得的氧气含量将________(填“偏大”、“偏小”或“不变”);

(4)[继续探究]运用上述思维模型,小科又设计了图乙的实验装置,其“测定空气中氧气含量"的原理是________。

27.(2020·衢州)利用加热高锰酸钾的方法,验证化学反应中质量守恒定律。如图,小科将适量高锰酸钾装入试管,塞入一团棉花并测出试管、棉花与药品的总质量为m。加热使之充分反应后,测得量筒中气体体积为V,再次测得反应装置与物质总质量为m2,已知常温常压下氧气密度为p。据此请回答:

(1)实验中用量筒收集气体的好处是________。

(2)实验中,试管口内壁附着紫红色小液滴,请解释产生该现象的原因________。

(3)根据实验数据计算发现: m1-m2≠ρV ,与质量守恒定律不符。造成这一实验结果的原因分析正确的是????????

A.试管中高锰酸钾没有完全分解

B.导管口连续均匀冒气泡时才收集气体

C.未调节量筒内外液面相平就读数

D.停止加热时,先将导管移出水面,再熄灭酒精灯

28.(2020·衢州)在研究碱的性质时,向充满CO2的矿泉水瓶里加入少量Ca(OH)2溶液,拧紧瓶盖并振荡,瓶变瘪,但溶液中并未出现浑浊,那么Ca(OH)2溶液是否与CO2反应呢?于是同学们进行了猜想和实验:

猜想一:Ca(OH)2溶液与CO2不反应,是CO2溶于水导致瓶内气压变小而变瘪。

猜想二:Ca(OH)2溶液与CO2反应,生成了可溶性物质。

实验

步骤与操作

出实验现象与结果

光

结论

一

1.取2个相同的软塑料瓶,分别集满CO2气体,编号为A、B。

两瓶内气体无色透明,瓶子形状正常

Ca(OH)2溶液与CO2发生了化学反应

分别向A、B两瓶中加入等量的饱和Ca(OH)2溶液和? ?? , 立即拧紧瓶盖并振荡。

两瓶内液体未出现浑浊,两瓶均变瘪,A瓶变瘪程度更大。

二

测出反应前Ca(OH)2溶液的pH。

大于7。

测出反应后A瓶内液体的pH。

小于7。

(1)将表中“?”处的内容补充完整:________。

(2)能判断“Ca(OH)2溶液与CO2发生化学反应”的依据:________。

(3)查阅资料得知:A瓶中未出现浑浊是因为过量的CO2与H2O和CaCO3反应生成可溶性的Ca(HCO3)2。有人提出,只要利用现有装置和试剂,对实验一稍作补充或改进就能观察到浑浊现象,请简要说明你的做法:________。

29.(2020·湖州)氯气(Cl2)是一种黄绿色气体,它可溶于水,得到黄绿色的氯水。它易与氢氧化钠反应,不与硫酸反应。

(1)小明对氯气溶于水的过程中所发生的变化提出了两种假设:

假设1:氯气溶于水的过程中只有物理变化

假设2:氯气溶于水的过程中既有物理变化又有化学变化

小明向氯水中加入紫色石蕊试液,发现溶液先变红后褪色。由溶液变红可知氯水显________?性,从而知道氯气溶于水的过程中发生了化学变化。假设2成立。

(2)小明对褪色现象产生了兴趣,查阅资料后了解到氯水有漂白性。氯水中有氯气分子,还有氯气与水反应得到的盐酸和次氯酸(HClO)。他对氯水的漂白性提出了3种假设:

A.盐酸有漂白性

B.氯气有漂白性

C.次氯酸有漂白性

经过认真思考,小明否定了假设A,请写出依据________?。

实验室制备的氯气往往带有水蒸气和其他杂质。为了探究氯气是否具有漂白性,必须要用纯净、干燥的氯气。图甲是小明为了干燥氯气所设计的装置图。请在图甲中将广口瓶中的导管画完整,并在图中的________处写出试剂名称。最后,将经过除杂后得到的干燥氯气通入装有有色布条的试管中(如图乙),布条颜色不变。得出结论:氯气不具有漂白性。

(3)次氯酸除有漂白性外还有不稳定性。小明设计了一套装置,收集到一试管次氯酸见光分解后生成的气体,将带火星的木条伸入试管,发现木条复燃,说明分解产物中含有________。

30.(2020·嘉兴)为提高测定空气中氧气含量实验的精确度,科学兴趣小组对课本实验进行了创新改进。

【实验步骤】

①取一根玻璃管,用橡皮塞将一端密封;

②将食品脱氧剂粉末迅速装入玻璃管,立即向管口注入一滴水将玻璃管密封,水滴的下端标为A。

弹动玻璃管使脱氧剂粉末分布均匀且紧密,脱氧剂的上端标为O,如图甲所示;

③水平滚动玻璃管,使食品脱氧剂粉末平铺在玻璃管中。静置至水滴不再移动时,水滴的右端标为B,如图乙所示;

④用刻度尺测量出AO段和AB段的长度,并计算出AB

与AO的比值,将数据记录在表格中;

⑤洗涤、干燥实验装置,重复上述实验。

实验次数

AO/mm

AB/mm

AB / AO

1

523.5

109.5

0.2092

2

525.5

110.0

0.2093

3

527.0

110.5

0.2097

【得出结论】 根据表格中的实验数据, 可知空气中氧气含量为________。(用百分数表示)

【思考讨论】

①实验步骤③中,将食品脱氧剂粉末平铺在玻璃管中的目的是________。

②实验步骤②中,如果玻璃管内的脱氧剂粉末分布不够紧密,会使实验结果偏大,其原因是________。

四、解答题

31.(2021·宁波)小宁用稀盐酸和石灰石反应制取二氧化碳(石灰石中的杂质既不溶于水也不和酸反应),为了探究反应后溶液的成分,他又进行如下实验:取反应后的溶液50g于烧杯中,逐滴滴入碳酸钠溶液,发现先有气泡产生,后生成白色沉淀。下表为产生的气体总质量、沉淀总质量与滴入碳酸钠溶液总质量的关系。

碳酸钠溶液总质量/g

25.0

50.0

75.0

100.0

125.0

150.0

175.0

200.0

气体总质量/g

1.1

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

沉淀总质量/g

0

0

2.5

5.0

m

n

9.0

9.0

(1)表中n=________。

(2)所取的反应后50g溶液中溶质是________?。

(3)所用碳酸钠溶液中溶质的质量分数是多少?

32.(2021·杭州)氮是空气中含量最多的元素,也是构成生物体的必要元素之一但是,空气中游离态的氮不能直接被大多数生物所利用,必须经过变化,并与其他成分形成化合物(如氨或铵盐等),才能被植物利用。如图是自 然界氮循环的示意图请回答:

(1)一株绿色植物的幼苗(如小麦)在生长过程中缺氮其最可能出现的症状是?????。

A.茎秆细小、易倒伏,叶有褐斑??

B.生长矮小,叶色发黄

C.生长缓慢,叶色暗绿带红

D.只开花不结果

(2)工业上常用空气冷冻分离法来获得氮气(即由液态空气分馏来获得氮气)这种方法制氮气的原理是利 用了氮气与氧气哪一物理性质的差异?________。

(3)实验室制备少量氮气的方法很多。例如,可由亚硝酸铵来制取氮气,其反应如下:NH4NO2 Δ__ N2↑+2H2O,该反应是属于________反应(选填“化合”、“分解”、“置换或“复分解”)

(4)空气中的N2转化为NH3 , 的过程中,N元素的化合价由0价转变为________价

(5)有人认为:人类可以通过人工固氮,大量合成含氮化肥并施用于农作物,这将有助于人类粮食增产,但也会造成环境污染。你是否同他的观点并阐述理由。

33.(2021·温州)“化学氧自救呼吸器”是一种在缺氧环境中通过制氧剂临时供氧的装置。制氧剂的主要成分是超氧化钾(KO2),产生氧气的主要原理是超氧化钾与人体呼出的水汽反应,其化学方程式为:4KO2+2H2O=4KOH+3O2↑。制氧剂中其它成分不能生成氧气。

(1)小明设计化学氧自救呼吸器时,为确定制氧剂的用量,除了查阅人体每分钟呼吸次数外,还需了解哪些与人体呼吸相关的数据?(例举一个)

(2)若该呼吸器需为使用者提供48克氧气,则至少需要含超氧化钾80%的制氧剂多少克?

(3)小明设计了如图甲、乙两种化学氧自救呼吸器,其内部气体路径如图所示。你认为哪种方案更合理?说明理由:________。

34.(2021·绍兴)? 2021年3月,中央财经会议明确把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,争取在2060年前实现碳中和。“碳中和”是指在一定时间内产生的二氧化碳排放总量,通过二氧化碳去除手段来抵消掉这部

分碳排放,达到“净零排放”的目的。

(1)二氧化碳是引起温室效应的主要气体,根据图甲回答支持这一结论的信息是: ________。

(2)科学家已经研究出多种方式来实现二氧化碳的转化。

①浙江大学研发的“二氧化碳烟气微藻减排技术”,利用微型藻类吸收二氧化碳实现固碳。微型藻类是________(选填“真核”或“原核”)生物,该技术的本质是利用微藻的________作用实现固碳。

②固碳的另一种方法是将收集的二氧化碳和水混合后注入地下玄武岩中,最终与岩石中的矿物质作用形成固态的石头碳酸盐。这种固碳方式属于________变化(选填“物理”或“化学”)。

③我国研发的“液态太阳燃料合成技术”(乙),甲醇(CH3OH)等液体燃料被形象地称为“液态阳光”。甲醇制取过程中能量转化是太阳能→电能→________?能。

甲醇合成时,若碳元素全部来自于二氧化碳,则制取10吨甲醇需要消耗二氧化碳 ________?吨。

(二氧化碳转化成甲醇的方程式为:CO2+3H2 一定条件__ CH3OH+H2O)

(3)交通领域的“以电代油”可以来实现“减碳”目标。图丙为某纯电动汽车与某燃油汽车的相关数据,

请回答:

???????

①与燃油汽车相比,纯电动汽车每行驶100km会向空气减少排放________kg的二氧化碳。

(ρ汽油=0.7×103kg/m3,结果精确到0.1)

②从获取电能的各种方式看,相对于燃煤发电,符合“减碳”理念的是________发电。

35.(2021·绍兴)取敞口放置的氢氧化钠溶液于烧杯中,倒入一定量的稀硫酸充分反应。为探究反应后所得溶液X的成分,兴趣小组进行了如下实验(所加试剂均足量):

(1)过滤中玻璃棒的作用是 ________?。

(2)产生的无色气体是 ________。

(3)溶液X的溶质是________。

(4)计算滤液A中氯化钠的质量。

36.(2021·嘉兴)小嘉发现:向碳酸钠溶液中倾倒稀盐酸,很快就产生了气泡;向碳酸钠溶液中逐滴加入稀盐酸,滴加一定量后才有气泡产生。查阅资料:向碳酸钠溶液中逐滴加入稀盐酸,先发生的反应是Na2CO3+HCl==NaCl+NaHCO3;当Na2CO3全部转化成NaHCO3后,再发生反应NaHCO3+HCl==NaCl+H2O+CO2↑。为此他用如图所示装置进行了如下实验:

(1)步骤二中,观察到烧杯中澄清石灰水________。

(2)上述实验中,加入稀盐酸多少克后,才开始产生二氧化碳?

(3)向一定量碳酸钠溶液中无论是倾倒还是逐滴加入足量的稀盐酸,完全反应后产生二氧化碳质量是相同的,其本质原因是什么?

37.(2021·嘉兴)目前,全球平均气温较工业化前已上升了1.1℃,其主要原因是自然界中的碳平衡被破坏。2020年9月22日,我国政府承诺:中国将力争于2030年前实现CO2排放达到峰值,2060年前实现碳中和,即通过各种方式抵消排放的CO2量,重新实现碳平衡,如图是碳循环和碳中和策略的示意图。

(1)人类进入工业化社会后,化石燃料的大量使用是碳平衡被破坏的主要原因之一对此可采取的碳中和策略②有________。

(2)要实现我国政府提出的目标,除图中策略外,还可用化学方法人工捕获,如将空气通入氢氧化钾溶液反应生成碳酸钾和水。写出用氢氧化钾捕获CO2的化学方程式________。

(3)2020年12月下旬,我国部分地区出现多年未遇的极寒天气,因此有人质疑:今年天气 这么冷,地球气温真的在上升吗?对于这样的质疑,你是否认同?并说明理由。

38.(2021·湖州)市场上常见的苏打水有苏打气泡水和无汽苏打水两种。它们的主要成分中都含有碳酸氢 钠,俗称小苏打,具有以下性质。

性质一:2NaHCO3=Na2CO3+CO2↑+H2O,(NaHCO3在50℃以上开始逐渐分解)

性质二:NaHCO+HCl==NaCl+H2O+ CO2↑

(1)苏打气泡水中含有大量二氧化碳,瓶盖一打开就有大量气泡产生,所以叫气泡水。无汽苏打水则不含二氧化碳,但小明认为他喝人体内也会产生二氧化碳,主要是利用了碳酸氢钠的性质________(选填“一”或“二”),理由是________。

(2)小明查阅了相关资料想自制苏打水,于是购买了一袋小苏打,包装袋上标注的碳酸氢钠含量是99%。真的有这么高吗?小明取了10克小苏打样品放入装置,逐次加入稀硫酸进行实验,得到相关数据。请通过计算帮助小明判断包装袋上的标注是否准确。

序号

反应前

第1次

第2次

第3次

第4次

第5次

加入稀硫酸溶液质量/克

0

10

10

0

10

10

C装置中溶液总质量/克

100.0

101.1

102.2

103.3

104.4

105.0

(2NaHCO3+H2SO4==Na2SO4+2H2O+2CO2↑)

(3)如果去掉装置B,测量结果将会________(选填“偏大”或“偏小”)。

39.(2021·丽水)草木灰(主要成分为K2CO3)是一种常见的肥料。烧制草木灰是我国传统农耕方式,但会造成一定的环境污染。为护卫蓝天白云,我市发布通告,禁止露天烧制草木灰。

(1)从化学肥料分类角度分析,碳酸钾属于________?(填“氮肥”、“磷肥"或“钾肥");

(2)要确认草木灰浸出液中含有 CO32- ,需用到的试剂是________;

(3)为测定草木灰中碳酸钾的质量分数,小科进行以下实验:

①取50克样品加入足量的蒸馏水,充分搅拌静置后,将浸出液全部转移到烧杯中;

②在烧杯中加人足量的CaCl2溶液,得到沉淀;

③将沉淀过滤、洗涤、烘干后得到5克固体。

求该样品中碳酸钾的质量分数。(杂质不发生化学反应,K2CO3+CaCl2=2KCl+CaCO3↓ )

40.(2021·丽水)土灶是我国古代劳动人民智慧的结晶,它通常以木柴、秸秆为燃料。目前,我市农村仍有使用土灶做饭的习惯。

小科和小思在爷爷家看到不能移动的土灶(如图甲),他们对土灶产生了好奇,了解到其内部结构如图乙所示:木柴添加通道与烟囱相连,通风道与木柴添加通道通过中间铁栅连通。于是分别设计了移动式土灶(如图丙和丁)。

(1)为使木柴充分燃烧,移动式土灶设计更合理的是________(填"丙”或“丁”);

(2)土灶设计烟囱的作用是________?;

(3)资料显示:1千克干木柴在土灶中燃烧能产生约)12.5克固体粉尘。从环境保护的角度,提出一条合理建议________。

(4)干木柴的主要成分是纤维素[(C6H10O5)n],纤维索在空气中完全燃烧的化学方程式为;(C6H10O5)n+6nO2 点燃__ 6nCO2+5nH2O。若干木柴中纤维素的质量分数为40.5%,则4000克干木柴中的纤维素完全燃烧会产生二氧化碳多少克?

41.(2020·衢州)小科用如图所示的装置来测量某石灰石样品中碳酸钙的质量分数,注射器水平放置,夹持装置未画出。他在试管中加入1g石灰石样品和足量的稀盐酸(石灰石中其它成分不与稀盐酸反应产生气体),快速将连有注射器的橡皮塞塞紧试管口,实验结果如下表。(忽略活塞与筒壁之间的摩擦及温度变化对实验的影响)

(1)实验中判断石灰石和盐酸反应完的依据是________。

(2)当时实验条件下二氧化碳的密度约为2g/L,请利用表格中的数据,根据化学方程式计算该石灰石样品中碳酸钙的质量分数。

42.(2020·台州)某同学用足量的金属镁与7.3克5%的稀盐酸反应,测量产生气的体积。

(1)已知氢气的密度比空气小,难溶于水。应选择甲图中的________装置进行制取和收集。

(2)乙图为检查发生装置气密性的操作,当观察到水中的导管口有________产生,则表示该装置气密性良好。

(3)已知氢气的密度为0.09克/升,请计算能收集到多少升氢气。(计算结果精确到0.01%)

(4)反应结束后,发现实际收集到的气体体积比计算值要大,请分析可能原因(写出两点).

43.(2020·湖州)有一包白色粉末,可能含氯化钠、氢氧化钠、碳酸钠中的一种或几种。为了确定其组成,小明称取了9.3克粉末,向其中加人100克7.3%的稀盐酸充分反应,生成的二氧化碳气体完全逸出(忽略其他物质逸出),所得溶液的质量为107.1克。用pH试纸检测溶液呈中性。

(1)产生二氧化碳气体的化学反应方程式为________。

(2)这包白色粉末的成分为________。

(3)求所得溶液中溶质的质量分数。(写出计算过程,结果保留一位小数)

44.(2020·宁波)某科学兴趣小组同学取8.5g铁,放到含少量硫酸的硫酸铜溶液中,完全反应后,最终得到9.2g固体。为测定所得固体中各成分的含量,同学们将62.5g稀盐酸分五次加入到该固体中,得到数据如下表:

次数

1

2

3

4

5

加入盐酸溶液质量/g

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

剩余固体质量/g

8.5

7.8

a

6.4

6.4

请分析计算:

(1)表中a的值是________。

(2)9.2g固体中铁的质量是________g。

(3)稀盐酸的溶质质量分数是多少?

(4)与硫酸铜反应的铁的质量是多少?

45.(2020·金华·丽水)面粉是制作美食的原材料。在发面团的过程中会生成酸而影响口味,为使食品更美味,可以加碱面处理。碱面的主要成分为碳酸钠(Na2CO3),为测定某品牌碱面中碳酸钠的质量分数,小金按照如图甲所示实验装置,利用碱面与盐酸反应生成二氧化碳气体的质量来计算碱面中碳酸钠的质量分数(杂质不与盐酸反应)。

完成下列问题:

(1)为完成碳酸钠质量分数的测定实验,气体发生装置应选择图乙中的________装置(填字母);

(2)小金各取11.0克碱面样品与一定量的稀盐酸进行三次实验,三次实验所采集的数据见下表。合理选择表中数据并计算碱面中碳酸钠的质量分数;

实验次数

碱面样品质量/克

稀盐酸质量/克

二氧化碳质量/克

1

11.0

50.0

1.1

2

11.0

200.0

4.4

3

11.0

250.0

4.4

(3)按照图甲实验装置测定的CO2气体质量,可能导致CO2质量测定结果偏小的原因 ________(写出一种即可)。

46.(2020·温州)工业纯碱中含少量氯化钠。兴趣小组分别采用不同的方法测定工业纯碱样品中碳酸钠的质量分数。

(1)方法一:差量法。称取W克样品与足量的稀盐酸充分反应,生成的二氧化碳通过装有试剂X的乙装置,并利用测量乙装置增加的质量,求得样品中碳酸钠的质量分数。该方法中试剂X可选用________。

(2)方法二:沉淀法。称取15克样品完全溶解于水中配成60克样品溶液,取三个烧杯分三次进行实验,每次加入30克氯化钙溶液充分反应,过滤、洗涤、干燥所得的沉淀质量记录如表。计算样品中碳酸钠的质量分数。

烧杯1

烧杯2

烧杯3

样品溶液(克)

10

20

30

氯化钙溶液(克)

30

30

30

沉淀质量(克)

2

4

5

(Na2CO3+CaCl2=CaCO3↓+2NaCl)

(3)请写出提高方法一测量精确度的操作建议(写出2条)。

47.(2020·绍兴)将12.9克NaCl和Na2CO3固体混合物完全溶于水中形成溶液,再将75克CaCl2溶液分5次加入到该溶液中,充分反应,测得的实验数据如下表。

实验序号

1

2

3

4

5

加入CaCl2溶液质量/克

15

15

15

15

15

生成沉淀的总质量/克

3

m

9

10

10

求:

(1)表格中m的数值是________。

(2)溶液中Na2CO3完全反应是在第________次实验。

(3)固体混合物Na2CO3的质量分数。(精确到0.1%)

(4)请画出上述过程中溶液中NaCl质量的变化图。

48.(2020·绍兴)新冠疫情发生以来,在“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的思想指引下,中国抗疫取得重大胜利!

(1)对新型冠状病毒的毒株分离和基因测序,是研发疫苗和药物的基础。

检索表

1a有细胞结构……2

1b无细胞结构……A

2a有成形的细胞核……B

2b无成形的细胞核……C

①右表是有关酵母菌、大肠杆菌、新型冠状病毒的检索表,其中表示新冠状病毒的是 ________;

②当前,我国正在积极研发新冠疫苗,从免疫学角度看,疫苗属于________。

③为应对疫情,同学们都居家学习,在此期间做法合理的有________。

A.健康饮食,平衡膳食

B.长时间躺床上看书

C.多服用抗生素增强抵抗力

D.关爱家人,乐观面对生活

(2)佩戴口罩出行是新冠肺炎的重要举措。

①佩戴口罩时,需要用手指按压口罩上的直金属丝,使得口罩和脸部尽量紧贴,达到更好的预防效果。从力的作用效果看,手指按压金属丝说明力能使物体________;

②小敏戴上口罩后一会儿,呼出气体使他所戴眼镜的镜片出现模糊现象,镜片模糊过程中涉及的物态变化名称是________;

③一次性口罩需要及时更换,废弃的口罩应放入________垃圾桶最合适。

(3)对公共场所的定期消毒是控制新冠肺炎的有力保障。“84”消毒液被广泛用于新冠疫情的卫生消毒,可通过氯气与氢氧化钠反应制取,生成物中有氯化钠、次氯酸钠(NaClO)和水,其中次氯酸钠是消毒液的有效成分。

①次氯酸钠中氯元素的化合价为________;

②写出制取“84”消毒液的化学方程式 ________。

49.(2020·嘉兴)随着手机、电脑等移动设备的普及,人们对充电设备的要求越来越高。最近,某品牌氮化镓充电设备以体积小、功率大深受消费者喜爱。

(1)氮化镓(GaN)是充电设备中的核心材料。查阅资料得知:氮化镓中氮元素的化合价与氨气(NH3)中氮元素的化合价相同。由此可知,氮化镓中镓元素的化合价为________。

(2)氮化镓的制取可通过镓与氨气在高温下发生置换反应来实现,其反应的化学方程式为________。

(3)该品牌氮化镓充电器支持“5V 3A”“12V 3A”“20V 3.2A”三个输出档,请分析计算它的最大输出功率。

答案解析部分

一、单选题

1.【答案】 A

【解析】【分析】(1)多种物质反应生成一种物质,该反应为化合反应;

(2)有机物一般指有机化合物,狭义上的有机化合物主要是指由碳元素、氢元素组成,一定是含碳的化合物,但是不包括碳的氧化物和硫化物、碳酸、碳酸盐、氰化物、硫氰化物、氰酸盐、碳化物、碳硼烷、羰基金属、不含M-C键的金属有机配体配合物;

(3)根据示意图确定分子的组成,进而计算出参加反应的物质质量之比;

(4)根据示意图分析反应前后原子的种类是否改变即可。

【解答】A.该反应反应物有两种,生成物只有一种,为化合反应,故A正确;

B.根据示意图可知,乙中不含碳元素,肯定不是有机物,故B错误;

C.甲的化学式为C2H4 , 乙的化学式为H2O,则参加反应的甲和乙的质量之比为:(12×2+1×4):(1×2+16)=28:18,故C错误;

D.反应前后原子的种类都是三种,故D错误。

故选A。

2.【答案】 C

【解析】【分析】(1)碱由金属离子和氢氧根离子构成;

(2)根据硫在空气中燃烧的现象判断;

(3)根据正负化合价代数和为零,确定氧化物b的化学式,并根据它的性质判断;

(4)根据正负化合价代数和为零,确定氧化物d的化学式,并根据它的性质判断。

【解答】A.根据化学式 Na2SO3 可知,亚硫酸钠由金属离子和亚硫酸根构成,则x为盐而不是碱,故A错误;

B.a为硫单质,它在空气中燃烧生成淡蓝色火焰,故B错误;

C.设氧化物的化学式为SxOy,根据正负化合价代数和为零得到:(+4)x+(-2)y=0,解得:x:y=1:2,那么化学式为SO2 , 它有刺激性气味,严重污染空气,故C正确;

D.物质d为酸,其中S元素化合价为+4价,那么应该为H2SO3 , 与氢氧化钠反应,生成Na2SO3和H2O,故D错误。

故选C。

3.【答案】 C

【解析】【分析】根据图像可知,铁粉先和硝酸铜反应,生成硝酸亚铁和铜单质,然后再和硝酸银反应生成硝酸亚铁和银单质,接下来铜单质再和硝酸银反应生成硝酸铜和银单质,据此分析判断。

【解答】A.根据图像可知,ab段为铁和硝酸铜的反应,所加溶液质量为M1g时,生成Cu的质量和剩余铁的质量之和为m1g ,故A错误;

B.bc段发生的是Fe和AgNO3溶液的反应,故B错误;?

C.在整个实验过程中,铁置换出铜,铜再置换出银,其实最终置换出的银都是铁置换而出的。

设置换出银的质量m3为x,

Fe+2AgNO3=Fe(NO3)2+2Ag;

56? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?216

5.6g? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? x

565.6g=216x;

解得:x=21.6g。

故C正确;

D.cd段铜和硝酸银反应,生成硝酸铜和银单质,则e点溶液中肯定含Cu(NO3)2 , 故D错误。

故选C。

4.【答案】 C

【解析】【分析】根据向一定质量的Mg(NO3)2和Cu(NO3)2混合溶液中加入锌粉和铁粉的混合物, 锌和铁都能与硝酸铜反应,且锌先反应,然后铁再反应,锌与硝酸铜反应固体质量减少,铁与硝酸铜反应固体质量增加分析。

【解答】 向一定质量的Mg(NO3)2和Cu(NO3)2混合溶液中加入a克锌粉和铁粉的混合物, 锌和铁都能与硝酸铜反应,不能与硝酸镁反应,且锌与硝酸铜反应固体质量减少,铁与硝酸铜反应固体质量增加,反应后固体质量不变则说明锌和铁都与硝酸铜发生了反应,由金属活动性顺序可知,锌要与硝酸铜反应完全后铁才能与硝酸铜反应,说明反应后锌一定没有剩余,滤渣中一定有铜,一定没有锌,可能有铁,滤液中一定有硝酸镁、硝酸锌、硝酸亚铁,可能有硝酸铜,①滤渣中可能有铜,错误;②向滤渣中加稀盐酸,可能有气泡产生,正确;③滤液中一定有Mg(NO3)2、Zn(NO3)2和Fe(NO3)2,可能有Cu(NO3)2? , 正确;④若忽略过滤操作中溶液损失,滤液中溶质的质量等于原混合溶液溶质的质量,错误。

故选C。

5.【答案】 D

【解析】【分析】“理想实验”虽然也叫做“实验”,但它同前面所说的真实的科学实验是有原则区别的,真实的科学实验是一种实践的活动,而“理想实验”则是一种思维的活动;前者是可以将设计通过物化过程而实现的实验,后者则是由人们在抽象思维中设想出来而实际上无法做到的“实验”.

【解答】A、①实验是为了验证焦耳定律的影响因素,采用了转换法观察实验,可以直接得出电流的产热与电阻有关;故A错误;

B、②是验证可燃物燃烧的条件,可以直接得出可燃物燃烧需要温度达到着火点;故B错误;

C、③对比两边的气泡数量的多少,可以得出叶片的下表面气孔比上表面气孔多;故C错误;

D、④牛顿第一定律的适用条件是理想状态下的,实验不可能完成,采用的是推理的方式得出实验结论的;故D正确;

故答案为:D。

6.【答案】 A

【解析】【分析】(1)结晶的方法:①降温结晶;②蒸发溶剂结晶;

(2)两种化合物相互交换成分,生成两种新的化合物的反应,叫复分解反应;

(3)如果有未溶的物质存在,那么溶液是饱和的;否则,溶液就是不饱和的;

(4)根据质量守恒定律分析判断。

【解答】A.苦泉水被加热后,其中的水被蒸发从而析出晶体,即使用了蒸发溶剂的方法获得晶体,故A正确;

B.②的反应为:C+CuSO4=加热Cu+SO2↑+CO2↑,反应物不是两种化合物,肯定不是复分解反应,故B错误;

C.③中没有未溶的晶体,溶液可能恰好饱和,也可能不饱和,故C错误;

D.根据质量守恒定律可知,反应前后元素的种类不变,故D错误。

故选A。

7.【答案】 B

【解析】【分析】由两种或多种物质生成一种物质的反应叫化合反应。

【解答】A.根据 CaCO3?高温__?CaO+CO2↑ 可知,反应物只有一种,生成物有两种,为分解反应,故A不合题意;

B.根据H2O+CO2=H2CO3可知,反应物有两种,生成物只有一种,为化合反应,故B符合题意;

C.根据 H2+CuO?△__?H2O+Cu 可知,反应物和生成物都是单质和化合物,为置换反应,故C不合题意;

D.根据 BaCl2?+H2SO4=BaSO4↓+2HCl 可知,反应物和生成物都是两种化合物,且相互交换成分,为复分解反应,故D不合题意。

故选B。

8.【答案】 D

【解析】【分析】先根据反应前后相同的粒子是未参加反应的粒子,确定出参加反应和生成的微粒,再结合单质到化合物的变化中一定有元素化合价变化及“多变一”的反应为化合反应分析。

【解答】A、划去没有参加反应的粒子,该反应为, 由此可知生成物只一种物质,不符合题意;

B、该反应为一种单质和一种化合物发生的化合反应,一定有元素化合价的变化,不符合题意;

C、参加反应的两种分子个数比为2:1,不符合题意;

D、该反应为两种物质生成一种物质,属于化合反应,符合题意;

故答案为:D。

9.【答案】 D

【解析】【分析】根据图中所给各粒子的构成书写出反应方程式,结合置换反应定义及化学式的配平系数解答。

【解答】A、甲物质为甲烷,由分子构成,其分子由碳原子和氢原子构成,不符合题意;

B、该反应中生成物中没有单质,不属于置换反应,不符合题意;

C、该反应方程式为CH4+2O2=CO2+2H2O,参加反应的分子个数比为1:2,不符合题意;

D、由反应前后质量关系可知,x+y+z=32+200+1=233,符合题意;

故答案为:D。

10.【答案】 D

【解析】【分析】根据向盐酸和氯化铜溶液中加氢氧化钠溶液,氢氧化钠先与盐酸反应,然后再与氯化铜反应及参加反应的氢氧化钠溶液质量代入方程式计算生成氢氧化铜质量、生成氯化钠中钠元素质量与氢氧化钠中钠元素质量相等分析。

【解答】A、向盐酸和氯化铜溶液中加氢氧化钠溶液,氢氧化钠先与盐酸反应,然后再与氯化铜反应,由图像可知,A点为氢氧化钠溶液与盐酸的反应,反应后溶液质量为140克,则所加氢氧化钠溶液质量为40克,不符合题意;

B、反应至A点时,溶液中盐酸完全反应,溶质为氯化铜和氯化钠,不符合题意;

C、反应至B点时,氯化铜完全反应,所加氢氧化钠溶液质量为200g-40g=160g,则氢氧化钠质量为160g ×10% =16g,设产生氢氧化铜质量为x

2NaOH+CuCl2=2NaCl+Cu(OH)2↓

80???????????????????????????????????????????? 98

16g??????????????????????????????????????????? x

80:98=16g:x

x=19.6g,则锥形瓶中溶液质量为100g+200g-19.6g=280.4g,不符合题意;

D、 反应至B点时,锥形瓶内溶液中NaCl的质量为200g 反应至B点时,根据生成氯化钠中钠元素质量与氢氧化钠中钠元素质量相等,可知锥形瓶内溶液中NaCl的质量为200g ×10%×2340÷2358.5=29.25g ,符合题意;

故答案为:D。

11.【答案】 C

【解析】【分析】(1)合成纤维、合成塑料和合成橡胶,是三大合成材料;

(2)铜和空气中的氧气、二氧化碳和水反应,生成碱式碳酸铜,也就是铜绿;

(3)计算出银元素的化合价,然后进行比较即可;

(4)根据催化剂的性质判断。

【解答】A.塑料是高分子合成材料,故A正确不合题意;

B.铜螺丝久置在潮湿的空气中会产生铜锈,故B正确不合题意;

C.在溴化银中,银元素的化合价为+1价,在银单质中化合价为0价,因此溴化银分解后,银元素的化合价降低了,故C错误符合题意;

D.催化剂在反应前后性质和质量不变,因此溴和银化合成溴化银前后,氧化铜化学性质不变,故D正确不合题意。

故选C。

12.【答案】 A

【解析】【分析】多种物质生成一种物质的反应叫化合反应;一种物质生成多种物质的反应叫分解反应;单质与化合物反应,生成新的单质和化合物的反应叫置换反应;两种化合物相互交换成分,生成两种新的化合物的反应叫复分解反应。

【解答】根据方程式 2Zn+O2+2H2O=2Zn(OH)2?可知,反应物有3种,生成物只有1种,因此属于化合反应,故A正确,而B、C、D错误。

故选A。

13.【答案】 D

【解析】【分析】燃烧是一种放热发光的化学反应,其反应过程极其复杂,游离基的链锁反应是燃烧反应的实质,光和热是燃烧过程中发生的物理现象。

【解答】A、变量是水和酒精,该实验是为了证明燃烧需要可燃物;故A不符合题意;

B、变量是温度,该实验是为了证明可燃物燃烧需要达到可燃物的着火点;故B不符合题意;

C、变量是可燃物的种类,该实验是为了证明不同的可燃物的着火点不同;故C不符合题意;

D、变量是空气,该实验是为了证明燃烧需要氧气;故D符合题意;

故答案为:D。

14.【答案】 A

【解析】【分析】该题主要考查模型和化学反应的类型;

【解答】由变化示意图可知,该反应中反应物是单质和化合物,生成一种化合物的过程,且单质、化合物化学计量数之比为1:2;故A符合题意;

故答案为:A。

二、填空题

15.【答案】 (1)不易溶于水

(2)偏大

【解析】【分析】(1)根据气体的性质选择合适的气体收集方法;

(2)根据“俯视大仰视小”的规律确定实际得到水的质量变化,再根据溶质质量分数=溶质质量溶液质量×100%确定溶质质量分数的变化。

【解答】(1)实验中用排水法测量氧气的体积是因为氧气具有不易溶于水的性质。

(2)根据“俯视大仰视小”的规律可知,若俯视读得量筒中水的体积,读出的示数偏大,而实际得到水的体积偏小,根据溶质质量分数=溶质质量溶液质量×100%可知,双氧水的质量分数偏大。

?

16.【答案】 (1)着火点低

(2)提供氧气

【解析】【分析】(1)燃烧的条件:①有可燃物;②与氧气接触;③温度达到着火点;

(2)氯酸钾以二氧化锰为催化剂,在加热的条件下分解生成氧气和氯化钾,据此分析解答。

【解答】(1)古人取火时,用火镰击打火石,产生的火花引燃可燃物,艾绒是一种常用的引燃物,主要是它的着火点低,因而容易点燃。

(2)1830年发明了火柴。原理是将白磷、硫、KClO3、MnO2混合,摩擦后发生KClO3分解等一系列反应,引燃火柴杆。推测KCIO3在此过程中的作用是提供氧气,使燃烧更剧烈。

?

17.【答案】 惯性;可燃物的温度降低到着火点以下;②

【解析】【分析】(1)物体保持运动状态不变的性质叫惯性;

(2)灭火的方法:①隔绝可燃物;②隔绝空气;③温度降低到着火点以下;

(3)物理学中对于一些看不见摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些非常直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法,据此分析判断。

【解答】(1)拉伸弹性薄膜然后放手,空气会从一端喷出,这是因为气体具有惯性;

(2)烛焰被吹灭是由于风带走了热量,使可燃物的温度降低到着火点以下;

(3)用烛焰被吹灭确定空气流动这个实验使用了转换法。

①用带箭头的直线表示光的传播路线和方向,使用了模型法,故①不合题意;

②利用被吸引的大头针数目来比较电磁铁的磁性强弱,使用了转换法,故②不合题意;

③控制电压相等,研究电流与电阻的关系,使用了控制变量法,故③不合题意。

故选②。

18.【答案】 (1)酶

(2)密度比空气大;呼吸作用

【解析】【分析】(1)温度对酶的催化作用有影响,间接影响蔬菜的生长。

(2)在设施蔬菜栽培中,气体交换受到限制,外界空气中的二氧化碳不能及时补充到温室内,造成室内二氧化碳含量不足,使蔬菜长期处于二氧化碳饥饿状态,光合作用缓慢,严重影响蔬菜的产量和品质,需采取人工方法补充二氧化碳。

【解答】(1)由于温度对酶活性有影响,因此大棚内能保持适宜的温度,有利于酶的催化作用,从而促进蔬菜快速生长。

(2)采用吊袋式二氧化碳施肥技术,可以适时补充保护设施内的二氧化碳气体,使其保持适宜蔬菜、瓜果光合作用所需的浓度,增加干物质的积累,进而达到提高产量、改善品质的目的。吊袋一般固定在植物枝叶上端约40厘米处,如果太低,由于二氧化碳密度比空气大,从而大量积聚在地面附近,导致根系的呼吸作用减弱,致使获得的能量不足从而影响根系发育。

故答案为:(1)酶(2)密度比空气大;呼吸作用

19.【答案】 (1)流水

(2)分解反应

【解析】【分析】(1)外力作用主要表现形式外力作用表现形式多种多样,主要有风化作用、侵蚀作用、搬运作用、沉积作用和固结成岩作用。

(2)分解反应是一种物质反应后生成两种或两种以上物质的反应,简单概括为“一变多”,所以该反应类型中反应物一定是一种,而生成物是两种或两种以上的物质。

【解答】(1)溶洞是由于流水的溶蚀作用形成的。

(2) Ca(HCO3)2= CaCO3+CO2↑+H2O , 该化学方程式是一种物质反应后生成两种物质以上的反应,属于分解反应。

故答案为:(1)流水(2)分解反应

20.【答案】 (1)7:8

(2)分解反应

【解析】【分析】(1)元素的质量之比等于相对原子质量和个数的乘积之比;

(2)一种物质生成两种或多种物质的反应叫分解反应;两种或多种物质生成一种物质的反应叫化合反应。

【解答】(1)根据化学式LiFePO4可知,磷酸铁锂电池中铁元素与氧元素的质量之比:56×1:(16×4)=7:8;

(2)该电池充电时,磷酸铁锂生产磷酸亚铁和锂单质,即一种物质生成两种物质,为分解反应。

?

21.【答案】 (1)运动

(2)化学

【解析】【分析】(1)如果物体相对参照物的位置保持不变,那么物体是静止的;如果物体相对参照物的位置发生改变,那么物体是运动的;

(2)燃料燃烧,将化学式转化为内能,水吸收热量后发生汽化。

【解答】(1) 升空时,火箭相对于发射塔的位置不断改变,因此是运动的;

(2) 导流槽喷出的水汽化所需的能量来源于火箭燃料贮存的化学能。

22.【答案】 (1)地磁场

(2)地壳运动

(3)温室效应

【解析】【分析】1、地球存在地磁场,能使处在其中的小磁体静止后指向南北方向;

2、地壳运动是由于地球内部原因引起的组成地球物质的机械运动。地壳运动是由内力引起地壳结构改变、地壳内部物质变位的构造运动,它可以引起岩石圈的演变,促使大陆、洋底的增生和消亡;并形成海沟和山脉;同时还导致发生地震、火山爆发等;

3、温室效应主要是由于现代化工业社会过多燃烧煤炭、石油和天然气,产生的和大量排放的汽车尾气中含有的二氧化碳气体进入大气造成的。

【解答】(1)在北宋之前就有人将磁石(磁体)磨成针悬挂或支撑起来,磁针就能指南。“磁针指南”是因为地球存在地磁场;

(2)沈括考察太行山时,发现有些岩石中夹杂着螺蚌壳。他推测太行山以前是大海,但现在太行山距离大海有近千里。造成这种海陆变迁的主要原因是地壳运动;

(3)由题中信息“石油的大量使用引起大气中的二氧化碳含量增加,导致全球气候变暖”可知,这种环境问题是温室效应。

故答案为:(1)地磁场? (2)地壳运动? (3)温室效应

23.【答案】 (1)氧气

(2)化合物

(3)ADE

【解析】【分析】(1)根据燃烧的条件分析“火空气”的气体种类;

(2)只由一种元素组成的纯净物叫单质;由不同元素组成的纯净物叫化合物;

(3)根据“燃素说”的观点进行分析和判断即可。

【解答】(1)燃烧的条件为:①可燃物;②与氧气接触;③达到着火点,据此可知,材料二中的“火空气”是氧气;

(2)一氧化碳由两种元素组成,因此属于纯净物中的化合物;

(3)A.金属燃烧时燃素从金属中逸出,那么金属的成分应该包括燃烧,那么肯定比金属灰复杂,故A不合理;

B.金属燃烧释放燃素生成金属灰,而金属灰与燃烧结合重新变为金属,因为氢气可以达到这个目的,所以氢气是燃素,故B合理;

C.因为金属灰与燃素结合重新得到金属,所以根据 木炭与金属灰一起加热变回金属 得到,木炭富含燃素,故C合理;

D.根据金属燃烧释放燃素可知,铜在空气这燃烧后质量会减小,故D不合理;

E.既然水由氢气和氧气结合生成,那么水就由两种元素组成,肯定是化合物,而不是一种元素,故E不合理。

故选ADE。

24.【答案】 (1)防止高锰酸钾粉末进入导管中;氧气不易溶于水,不和水反应

(2)盐酸浓度过高,有挥发性,会与氢氧化钙反应

【解析】【分析】该题主要考查了氧气制取的相关操作的目的和收集气体方法的原理;及二氧化碳的检验方法.

【解答】(1)高锰酸钾是粉末,受热分解产生氧气,会形成气流,会带走部分高锰酸钾粉末,放置棉花可以阻止高锰酸钾粉末进入导管中;甲采用的是排水法收集氧气,说明氧气不易溶于水,且不和水发生反应;

(2)澄清石灰水是碱,而盐酸具有挥发性,如果使用的稀盐酸浓度过大,会导致二氧化碳气体中混有的二氧化碳浓度过高,导致氢氧化钙被反应了,所以无法与二氧化碳反应,即没有任何现象;

故答案为:(1) 防止高锰酸钾粉末进入导管中;氧气不易溶于水,不和水反应;(2) 盐酸浓度过高,有挥发性,会与氢氧化钙反应。

三、实验探究题

25.【答案】 (1)速度

(2)相同时间内收集到氧气的体积

(3)水可以降低温度,减缓反应的速度

【解析】【分析】(1)在反应过程中,如果滴加过氧化氢溶液的速度过快,也会造成溶液浓度的增大,从而对实验探究的问题产生影响;

(2)氧气产生的速度其实就是气泡生成的速度,可以用相同时间比体积或相同体积比时间的方法来确定速度的大小;

(3)分析对实验的描述中哪个因素发生改变,从而确定猜想的因素即可。

【解答】(1)为了更好地比较反应的快慢,需控制三次实验中滴加H2O2溶液的速度相同。

(2)判断产生氧气的速度时,可以通过观察产生气泡的快慢,还可以比较:相同时间内收集到氧气的体积;

(3)用3%的H2O2溶液分别在0℃、20℃和60℃的条件下进行实验,变量是温度,因此该实验基于的假设为:水可以降低温度,减缓反应的速度。

26.【答案】 (1)分离转移

(2)冷却到室温时

(3)偏小

(4)铜和装置中的氧气反应,生成氧化铜固体。装置内的气体冷却到室温时,注射器内减少的体积即为装置内氧气的体积,氧气的体积与反应前装置内的总体积之比即为氧气的含量

【解析】【分析】根据分离液态空气的原理、测氧气体积含量的原理分析,测定氧气含量时要用物质与氧气反应,使装置内压强减少,液体补充减少的氧气体积,从而得出氧气体积。

?

【解答】(1) 将空气转变为液态空气,液氮先汽化 ,属于分离转移;

(2)气体的体积容易受温度的影响,若不冷却至室温,测出的气体体积就会偏大,则氧气的体积就会偏小;为使结果更准确,测定空气中氧气含量时,止水夹要在冷却至室温时打开;

(3) 在氧气不充足时,碳与氧气反应生成一氧化碳,一氧化碳不溶于水且不与碱反应 ,则用足量木炭替换红磷,等体积氢氧化钠浓溶液替换集气瓶中的水,规范操作后,因碳燃烧会生成CO,使得测得的氧气含量将偏小;

(4)图乙测氧气含量的原理是铜和装置中的氧气反应,生成氧化铜固体。装置内的气体冷却到室温时,注射器内减少的体积即为装置内氧气的体积,氧气的体积与反应前装置内的总体积之比即为氧气的含量 ;

故答案为:(1)分离转移;(2)冷却到室温时;(3)偏小;(4) 铜和装置中的氧气反应,生成氧化铜固体。装置内的气体冷却到室温时,注射器内减少的体积即为装置内氧气的体积,氧气的体积与反应前装置内的总体积之比即为氧气的含量 。

?

27.【答案】 (1)便于直接读出氧气的体积

(2)高锰酸钾粉末溶于冷凝水形成溶液

(3)B,C,D

【解析】【分析】(1)量筒上有刻度,通过这些刻度可以直接读出生成氧气的体积;

(2)高锰酸钾溶液呈紫红色;

(3)分析各个选项,只要能够造成计算出的氧气质量与装置的总质量之差不相等的,就是正确选项。

【解答】(1)实验中用量筒收集气体的好处是:便于直接读出氧气的体积。

(2)实验中,试管口内壁附着紫红色小液滴,请解释产生该现象的原因:高锰酸钾粉末溶于冷凝水形成溶液。

(3)A.试管中高锰酸钾没有完全分解,那么反应前后的总质量之差会偏小,而生成氧气的体积偏小,不会造成二者不相等,故A错误;

B.导管口连续均匀冒气泡时才收集气体,这样会有一些生成的氧气溢出,即收集到的氧气质量会偏小,故B正确;

C.如果未调节量筒内外液面相平就读数,必然导致量筒内气压不是标准气压,而氧气的密度或偏大或偏小,计算出的氧气质量偏大或偏小,故C正确;

D.停止加热时,先将导管移出水面,再熄灭酒精,这样肯定会造成氧气的散失,故D正确。

故选BCD。

28.【答案】 (1)蒸馏水或水

(2)A、B两瓶均变瘪且A瓶的变瘪程度更大;或者Ca(OH)。溶液与CO2混合后,溶液pH变小

(3)重新实验,将足量的饱和Ca(OH)2溶液加入集满CO2的塑料瓶中(或者继续向A瓶内加入足量的饱和澄清石灰水)

【解析】【分析】(1)如果瓶子变瘪只和二氧化碳溶于水有关,那么将等量的二氧化碳分别倒入氢氧化钙溶液和水时,气压的变化应该是相同的,最终瓶子的变瘪程度应该是相同的,据此设计对比实验;

(2)可从实验一和实验二中找到不同的现象,利用这些现象说明氢氧化钙和二氧化碳发生了反应;

(3)根据资料可知,之所以生成了可溶性的碳酸氢钙,是因为二氧化碳过量,也就是碳酸钙不足,因此只要通让氢氧化钙溶液过量就会看到有碳酸钙沉淀生成。

【解答】(1)如果要证明氢氧化钙是否与二氧化碳反应,只需将等量的氢氧化钙溶液和水做对比实验即可,因此表中“?”处的内容应该是蒸馏水或水。

(2)能判断“Ca(OH)2溶液与CO2发生化学反应”的依据:A、B两瓶均变瘪且A瓶的变瘪程度更大;或者Ca(OH)。溶液与CO2混合后,溶液pH变小。

(3)对实验一进行的改良为:将足量的饱和Ca(OH)2溶液加入集满CO2的塑料瓶中(或者继续向A瓶内加入足量的饱和澄清石灰水)。

29.【答案】 (1)酸

(2)盐酸能使紫色石蕊试液变红,且不褪色;

(3)氧气

【解析】【分析】(1)根据石蕊试液遇酸性溶液变红分析;

(2)根据盐酸能使石蕊试液变红及除杂时气体要长导管进短导管出分析;

(3)根据氧气的验证方法分析。

【解答】(1)石蕊试液遇酸性溶液变红, 向氯水中加入紫色石蕊试液,发现溶液变红,说明氯水显酸性;

(2) 盐酸能使紫色石蕊试液变红,且不褪色,说明盐酸不具有漂白性,即A假设不成立;气体干燥时为使药品充分接触,要长导管进气,短导管排出,由此画出装置图;

(3)能使木条复燃的气体为氧气;

故答案为:(1)酸;(2)盐酸能使紫色石蕊试液变红,且不褪色; ;(3)氧气。

30.【答案】 20.94%;增大接触面积, 使氧气被脱氧剂粉末充分吸收;脱氧剂粉末不够紧密导致空气柱测量值偏小(合理即可)

【解析】【分析】 【得出结论】?根据公式ABAO计算出空气中氧气的百分比,然后求出三个百分比的平均值即可;

【思考讨论】 ①食品脱氧剂粉末与空气的接触面积越大,玻璃管中的氧气被吸收的越充分,测量出的结果越准确;

②玻璃管的容积是一定的,等于粉末的体积+空气的体积。如果粉末不够紧密,那么计算出空气的体积就会偏小,根据公式ABAO可知,最终得到氧气的体积分数就会偏大。

【解答】【得出结论】 空气中氧气含量为 0.2092+0.2093+0.20973=0.2094=20.94%:

【思考讨论】 ① 实验步骤③中,将食品脱氧剂粉末平铺在玻璃管中的目的是: 增大接触面积, 使氧气被脱氧剂粉末充分吸收 ;

② 实验步骤②中,如果玻璃管内的脱氧剂粉末分布不够紧密,会使实验结果偏大,其原因是: 脱氧剂粉末不够紧密导致空气柱测量值偏小 。

四、解答题

31.【答案】 (1)9.0

(2)氯化钙和氯化氢(CaCl2和HCI)

(3)解:设所用碳酸钠溶液中溶质的质量分数为x

Na2CO3+2HCl=2NaCl+

CO2↑+H2O

106

44

50g×x

2.2g

10650g×x=442.2g

x= 10.6%

答:所用碳酸钠溶液中溶质的质量分数是10.6%。

【解析】【分析】(1)滴入碳酸钠后,先有气泡产生,肯定是碳酸钠与剩余的稀盐酸反应,生成了二氧化碳气体,然后再与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀。根据表格确定与稀盐酸反应的碳酸钠溶液的质量,并确定生成沉淀与滴入碳酸钠溶液的质量关系,再根据最终沉淀质量计算出与氯化钙反应的碳酸钠的溶液质量,然后与150g比较从而确定n的数值。

(2)根据(1)中的分析确定50g溶液中的溶质种类;

(3)写出碳酸钠和稀盐酸反应的方程式,根据生成二氧化碳的质量计算出参加反应的碳酸钠溶液质量,并计算出碳酸钠溶液的质量分数。

【解答】(1)根据表格可知,生成二氧化碳的质量为2.2g,与稀盐酸反应的碳酸钠溶液的质量为50g。比较第3和第4组数据可知,每滴加25g碳酸钠溶液,生成沉淀碳酸钙2.5g。

实验最终生成沉淀的质量为9g,那么参加反应的碳酸钠溶液的质量为:25g×9g2.5g=90g , 则此时滴入碳酸钠溶液的质量:50g+90g=140g。因为150g>140g,所以此时沉淀已经生成完毕,则沉淀总质量n=9g。

(2)所取的反应后50g溶液中溶质是氯化钙和氯化氢(CaCl2和HCl) 。

32.【答案】 (1)B

(2)沸点不同

(3)分解

(4)-3

(5)认同,因为人工固为农田提供了更多的氮肥,有利于人类粮食增产但大量使用合成含氮化肥并施用于农作物,将会导致土壤板结;若土壤中N元素超标,被淋溶后,易导致水体的富营养化污染等一系列环境问题。

不认同,因为人工固氮可以为农田提供更多的氮肥,有利于人类粮食增产,只要我们合理控制化肥的使用量,一般不会造成土壤板结,水体富营养化污染等环境问题。

【解析】【分析】(1)植物的生长需要无机盐,氮肥可以促进叶的生长,磷肥可以促进根的生长,钾肥可以促进果实种子的生长。

(2)空气分离是指低温冷冻原理从空气中分离出其组分(氧、氮和氩、氦等稀有气体)的过程。一般先将空气压缩,并冷至很低温度,或用膨胀方法使空气液化,再进行分离.

(3)分解反应是指由一种物质反应生成两种或两种以上新物质的反应;

(4)化合物中各元素化合价之和等于零;

(5)这题解答可以认同和不认同,只要说出正确解释就可以了.

【解答】(1)缺少氮肥,可以使叶子矮小,故选B;

(2)气体分离根据各气体的沸点不同;

(3)反应为一种物质变成多种物质,是分解反应;

(4)氨气里的氢元素的化合价为+1价,根据原子不带电,氮元素的化合价为-3;

故答案为: (1)B (2) 沸点不同? (3)分解 (4) -3

33.【答案】 (1)呼出气体中的水蒸气含量(或每次呼吸耗氧量。其它合理答案也可)

(2)解:设得到48克氧气需要超氧化钾的质量为x.

4KO2+2H2O=4KOH+

3O2↑

284

96

x

48克

284x=9648克

x=142克

制氧剂质量为: 142克80% =177.5克

答:至少需要含超氧化钾80%的制氧剂的质量为177.5克。

(3)示例:甲合理,水汽能快速与制氧剂接触,且呼气和吸气时水汽都有机会与制氧剂反应,水汽利用率高。

【解析】【分析】(1)由方程式可知,知道呼出的气体中的水蒸气的质量或者每次呼吸需要的氧气质量,均可根据化学方程式计算出制氧剂的质量;

(2)已知需要48g氧气,根据方程式列比例方程即可算出KO2的质量,然后利用质量分数的公式即可得出答案;

【解答】(3)对比甲乙两种方案可知,甲方案中制氧剂可以与水汽接触两次,而乙方案中由于设置了单独的呼吸通道和吸气通道,制氧剂只能与水汽接触一次,因此甲方案吸收效率更高;

故答案为:(1)呼出气体中的水蒸气含量(或每次呼吸耗氧量。其它合理答案也可) ;

34.【答案】 (1)大气中二氧化碳浓度升高,全球平均气温也升高,且趋势相同(合理即可)

(2)真核;光合;化学;化学;13.75

(3)11.3;光伏(水力、风力等合理即可)

【解析】【分析】碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内,直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放,实现二氧化碳的“零排放”。化学变化是指相互接触的分子间发生原子或电子的转换或转移,生成新的分子并伴有能量的变化的过程,其实质是旧键的断裂和新键的生成。

【解答】(1)图甲中显示大气中二氧化碳浓度升高时,大气温度也在升高,可以说明二氧化碳是引起温室效应的主要气体;

(2) ① 藻类具有成形的细胞核,属于真核生物;微藻能够通过光合作用吸收二氧化碳;

② 二氧化碳加水与矿物质作用形成碳酸盐,有新物质的生成,因此该过程属于化学变化;

③ 二氧化碳和氢气在一定条件下生成甲醇,其中涉及的能量转化是把太阳能最终转化为甲醇中的化学能储存;

设消耗CO2X吨

CO2+3H2 一定条件__ CH3OH+H2O

44???????????????????????????????? 32

X?????????????????????????????????? 10t

44X=3210t

X=13.75t;

(3)由图可知,电动车每行驶100km会释放20×0.785kg=15.7kgCO2;

而燃油车每行驶100km会释放10×10-3m3×0.7×10kg/m3×3.857= 26.99kgCO2 ,

则少释放CO226.999kg-15.7kg=11.299kg=11.3kg;

符合减碳的理念,则说明新的发电方式没有产生二氧化碳,如光伏发电、水力发电、风力发电、地热能发电等等;

故答案为:(1)大气中二氧化碳浓度升高,全球平均气温也升高,且趋势相同(合理即可) ;(2)真核;光合;化学;化学;13.75;(3)11.3; 光伏(水力、风力等合理即可) 。

35.【答案】 (1)引流

(2)CO2

(3)NaOH 、Na2CO3、Na2SO4

(4)设反应生成的氯化钠的质量为X

Na2SO4+BaCl2=

BaSO4↓+

2NaCl

?

233

117

?

4.66克

X

2334.66克=117X

X=2.34克

设反应生成的氯化钠的质量为Y

Na2 CO3+BaCl2=

BaCO3↓+

2NaCl

?

197

117

?

7.88克

X

1977.88克=117Y

Y=4.68克

氯化钠的质量为2.34克+4.68克=7.02克

【解析】【分析】(1)根据过滤时玻璃棒作用是引流分析;

(2)根据碳酸钡与酸反应产生二氧化碳分析;

(3)根据碳酸钡溶于酸,硫酸钡不溶于酸,氢氧化钠溶液呈碱性分析;

(4)根据产生碳酸钡和硫酸钡的质量代入方程式,利用方程式计算生成氯化钠分析。

【解答】(1)过滤时玻璃棒作用是引流;

(2)加入氯化钡产生能与硝酸反应且生成气体的固体甲,则甲中含有碳酸钡沉淀,无色气体为二氧化碳;

(3)溶液X加入氯化钡产生部分溶于硝酸的沉淀,则沉淀为碳酸钡和硫酸钡,则X中含有硫酸钠和碳酸钠,加氯化钡所得溶液加无色酚酞,呈红色,说明含氢氧化钠,故溶液X中溶质为 NaOH 、Na2CO3、Na2SO4 ;

故答案为:(1)引流;(2) CO2 ;(3) NaOH 、Na2CO3、Na2SO4 ;(4)7.02g。

36.【答案】 (1)变浑浊

(2)解:加入稀盐酸的质量为x后,才开始产生二氧化碳。

Na2CO3+

HCl=NaCl+NaHCO3

106

36.5

10g×10.6%

x×7.3%

10610g×10.6%=36.5x×7.3%

x=5g

答:加入稀盐酸的质量5克后,才开始产生二氧化碳。

(3)两种方式都是碳酸钠中碳元素全部转化为二氧化碳中的碳元素。

【解析】【分析】(1)澄清石灰水与二氧化碳反应变浑浊。

(2)写出碳酸钠和稀盐酸反应的方程式,根据溶液质量×溶质质量分数得到碳酸钠的质量,然后利用方程式计算出稀盐酸溶液的质量即可。

(3)根据质量守恒定律分析解答。

【解答】二氧化碳与澄清的石灰水中的氢氧化钙反应,生成碳酸钙白色沉淀,从而使石灰水变浑浊。

37.【答案】 (1)节能减排,改善能源结构等

(2)2KOH+CO2=K2CO3+H2O

(3)示例:不认同:2020年12月我国部分地区出现的板端低天气,在空间与时间上都属

于个例,事实上温室气体的增加,导致全球极端天气频发;这种空间与时间上的

极端天气作为个例不能否定全球气温整体上升这一事实。

示例:不认同:2020年中国部分地区出现的低端天气只是个别时间或地区的偶然性气

温下降特例;或2020年中国部分地区出现的低端天气不能作为否定地球整体气

温上升的依据。

端天气是个例;认为个例能够否定全球气温上升的趋势。

示例:不认同:2020年是例外,可能是气温测量有误。

示例:全球气温是呈下降趋势,或地球气温是反复多变的。

【解析】【分析】(1)既然化石能源是造成碳平衡破坏的主要原因,那么就要尽可能的减小化石能源的使用,并且寻找新能源替代化石能源,从而改变能源结构。

(2)确定反应物、反应条件和生成物,然后写出反应的化学方程式;

(3)要得到某个结论,不能只依靠一个数据,而是需要大量的数据才能说明问题,据此分析解答。

【解答】(1)人类进入工业化社会后,化石燃料的大量使用是碳平衡被破坏的主要原因之一对此可采取的碳中和策略②有:节能减排,改善能源结构等。

(2)氢氧化钾与二氧化碳反应,生成碳酸钾和水,方程式为: 2KOH+CO2=K2CO3+H2O ;

(3)我不认同这样的质疑,因为:2020年12月我国部分地区出现的板端低天气,在空间与时间上都属于个例,事实上温室气体的增加,导致全球极端天气频发;这种空间与时间上的极端天气作为个例不能否定全球气温整体上升这一事实。