北师大版八年级上册 16.1先天性行为和后天学习行为课件(共56张PPT)

文档属性

| 名称 | 北师大版八年级上册 16.1先天性行为和后天学习行为课件(共56张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 5.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-06-25 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

第16章 动物的行为

第1节 先天性行为和后天学习行为

1、动物在 刺激下所产生的 叫做动物的行为。

2、动物行为受 和 的调节,受 的控制。

3、根据动物行为的发生,分为 行为和 行为。

内外

活动表现

神经系统

激素

遗传物质

先天性

后天学习

动物行为的概念:

动物在内外刺激下所产生的活动表现叫做动物的行为。

下列不属于动物行为的是( )

A、孔雀开屏 B、老马识途

C、蜜蜂采蜜 D、血液流动

D

1、先天性行为也称为 ,生来就会的,如 。

2、学习是指动物借助 ,使自身的行为发生 变化的过程。这种行为属于 行为。如 。

本能行为

个体生活经验和经历

后天性

惊弓之鸟

蜘蛛结网

适应性

阅读课本20-22页

蜘蛛结网

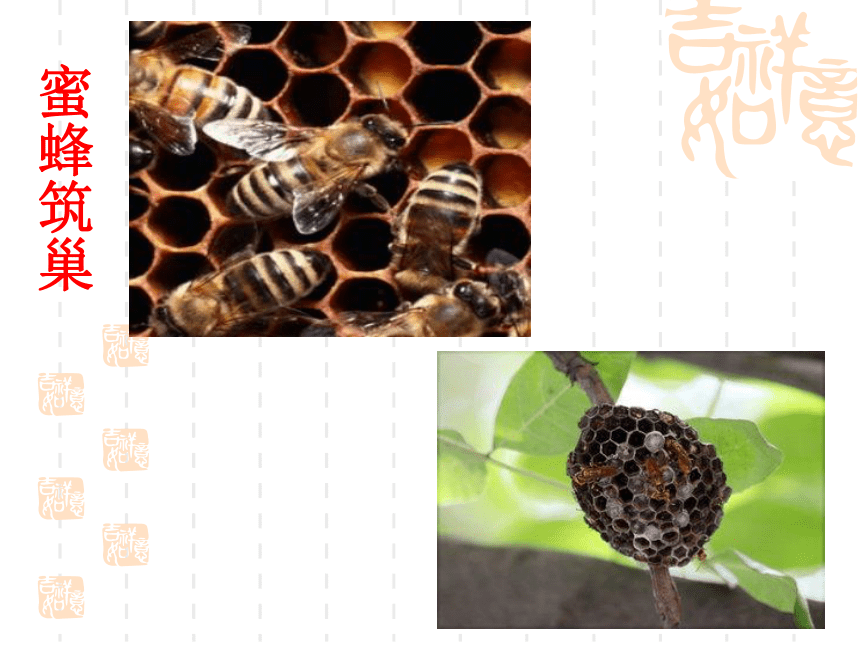

蜜蜂筑巢

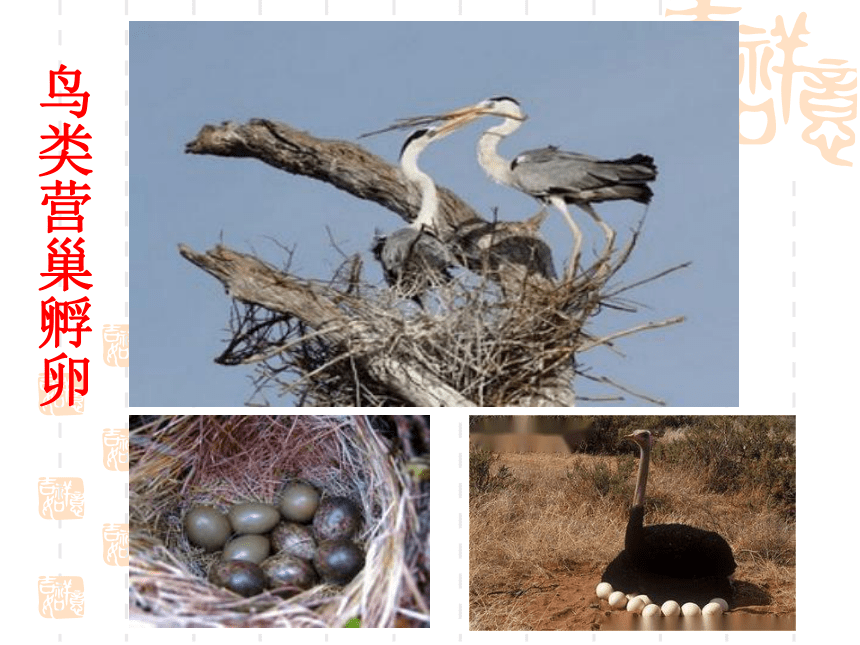

鸟类营巢孵卵

哺乳动物哺乳

小鸟喂鱼

动物的先天性行为是由什么决定的?

遗传物质

思考:图A和图D都是不同情况下狗分泌唾液,从获得途径来看分别属于什么行为?

先天性行为(本能行为)

后天学习行为

联系:后天学习行为是在遗传因素的基础上,通过环境因素的作用形成的。后天学习行为是建立在先天性行为基础上的。

非条件反射

条件反射

想一想:动物只靠先天性行为就能顺利度过一生吗?

不能,还要靠后天学习行为。

蚯蚓走迷宫实验

在迷宫的一臂安上电极,而另一臂是潮湿的暗室,其中还有食物。当蚯蚓爬到安有电极的一臂时,它就会受到电击。经过多次尝试和错误之后,蚯蚓能够学会直接爬向潮湿的暗室。

很多年前,在英格兰有一只大山雀,一次偶然碰巧打开了放在门外的奶瓶盖,偷喝了牛奶。不久,那里的其他大山雀也学会了偷喝牛奶。

大山雀喝牛奶

黑猩猩用树枝取食

黑猩猩摘取香蕉

动物越高等,学习能力越强,越能适应复杂多变的环境。

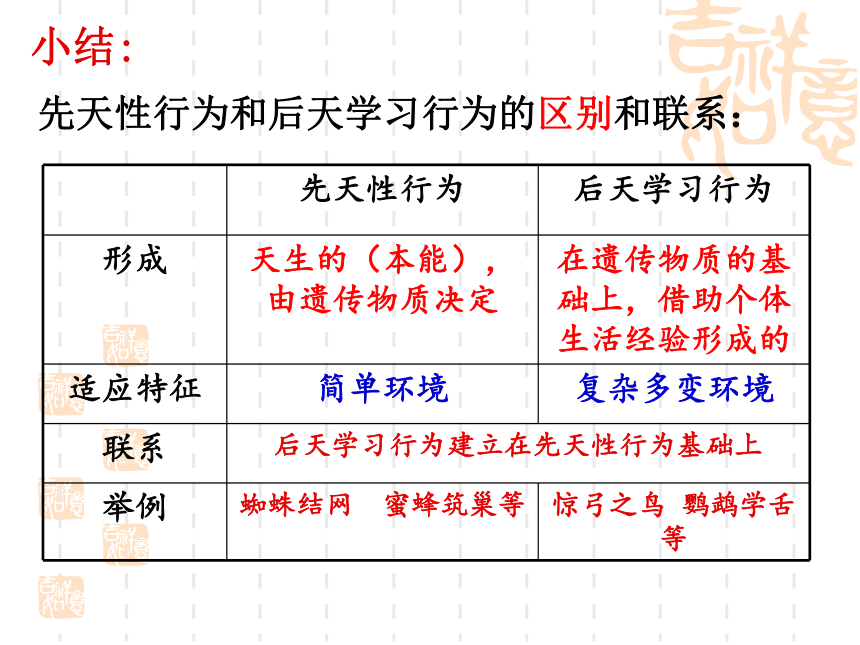

先天性行为和后天学习行为的区别和联系:

小结:

先天性行为 后天学习行为

形成 天生的(本能),由遗传物质决定 在遗传物质的基础上,借助个体生活经验形成的

适应特征 简单环境 复杂多变环境

联系 后天学习行为建立在先天性行为基础上

举例 蜘蛛结网 蜜蜂筑巢等 惊弓之鸟 鹦鹉学舌等

当堂训练:

1.下列动物行为中,属于先天性行为的是( )

A.大山雀偷饮牛奶 B.蚯蚓走迷宫

C.猕猴做花样表演 D.母狼哺育刚出生的小狼

2.下列动物中,学习能力最强的是( )

A.蚯蚓 B.大山雀 C.马 D.黑猩猩

3.下列各项属于动物学习行为的是( )

A.黑猩猩通过堆叠箱子摘下悬挂在高处的香蕉

B.狼将捡到的婴儿哺育成“狼孩”

C.蜘蛛结网捕捉昆虫

D.鸟类的筑巢、孵卵和育雏

D

D

A

4.下列不属于动物行为的是( ) A.心脏搏动 B.飞蛾扑火 C.鸟类育雏 D.蜜蜂集群 5.下列属于先天性行为的是( )

A.蜘蛛结网 B.猴子骑车

C.谈虎色变 D.老马识途

A

A

6.下列属于先天性行为的一组是( )

A.蚂蚁搬家、大雁南飞、孔雀开屏

B.猫捉老鼠、尺蠖拟态、鹦鹉学舌

C.蜘蛛结网、公鸡报晓、惊弓之鸟

D.蚯蚓走迷宫、黄牛耕地、老马识途

A

第16章 动物的行为 第2节 动物行为的主要类型

第1课时

1、取食行为

概念:全部与获得食物和处理食物有关的活动都是

动物的取食行为。

(如捕食、诱捕、使用工具、加工处理食物、贮存食物等)

动物取食行为的意义?

意义:供自己及自己的后代享用而让自己生存下来(保证动物的生存);

动物最基本的行为方式。

2、攻击行为

概念:同种动物个体之间常常由于争夺食物、配偶、领域等发生相互攻击或争斗,这种行为为称为攻击行为。

羚羊格斗

特点:双方的身体很少受到致命伤害。

动物攻击行为的意义?

意义:这种攻击行为一般是同种动物之间,并且没有致命的伤害,只是排除对手。(发生在同种生物个体之间)

下列动物行为中,属于攻击行为的是( ) A、一只鹰捕食一只飞行的小鸟

B、两只雄海豹为一只雌海豹而争斗 C、一条蛇追击一只青蛙

D、螃蟹反击天敌的进攻

B

3、领域行为

概念:动物通过姿态、气味、鸣叫等方式来警告周围动

物,以保卫自己的领域的行为称为动物的领域行为。

狗撒尿做标记

东北虎具有领域行为,可达十几平方公里。

蚜虫的领域---一片叶子

动物领域行为的意义?

意义:有利减少个体或群体之间的冲突,保证占有者有足够的食物,繁殖季节避免其他同种个体干扰,有利求偶、交配、育雏等,在领域内有利回避敌害,有利于寻找食物。

(利于动物取食、繁殖和抚育后代)

4、防御行为

概念:一切属于能减少来自其他动物伤害的行为,都是防御行为。可分为两类:

(1)可减少和捕食动物相遇的可能性,不论捕食动物是否出现,都起作用:

保护色

警戒色

拟态

保护色、警戒色、拟态、假死等。

(2)在捕食动物出现之后才起作用,以增加脱逃的机会

逃跑

威吓

黄鼬释放臭气

1.动物防御行为的意义?

意义:保护自己,防避敌害,从而维持个体生存和种族延续。

(减少来自其他动物的伤害)

2.攻击行为和防御行为的本质区别是

攻击行为是同种生物之间,防御行为是不同种生物之间

小结

动物行为的主要类型

1、取食行为(保证动物的生存)

3、领域行为(利于取食、繁殖和抚育后代 )

2、攻击行为(发生在同种生物个体之间)

4、防御行为(减少来自其他动物的伤害)

1.人类养蜂取蜜,是利用了蜜蜂的( )

A.攻击行为 B.领域行为 C.贮食行为 D.防御行为

2.下列哪项不是攻击行为( )

A.两只狗为一块骨而撕咬

B.两只雄鹿在繁殖季节的吼叫和打斗

C.一条雌鱼吞食自己的受精卵

D.一只公猫正向一只老鼠发起攻击

3.攻击行为和防御行为的本质区别是( )

A.行为过程是否激烈 B.行为结果有无伤亡

C.行为双方是否同种 D.行为双方是否主动

C

D

C

当堂训练:

4.尺蠖静止不动时,形态象一段树枝,这属于( )

A.防御行为 B.领域行为 C.攻击行为 D.取食行为

5.下列不属于动物防御行为的是:( )

A.狗遇到人弯腰拾石块时,就逃跑 B.壁虎断尾

C.枯叶蝶体色形状像枯叶

D.响尾蛇的红外感受器感知鸟的位置,从而捕食。

6.黄鼬在遇到敌害追击时会释放一种“臭气”,利用这种气体将敌害“击退” 或“击晕”。该行为属于( )

A.先天性、攻击行为 B.先天性、防御行为

C.后天学习、防御行为 D.后天学习、攻击行为

A

D

B

8.用线段连接下列动物的表现与所属的行为:

①金龟子遇敌假死 A、取食行为

②狗撒尿做标记 B、防御行为

③仓鼠把果实贮存在洞穴中 C、领域行为

④饿狗为食物而争斗 D、攻击行为

7.动物在保卫自己的领域时,采取的方式不包括( )

A、颜色 B、气味 C、动作 D、声音

A

9.螳螂是一种肉食性昆虫,在食物严重缺乏时,有雌虫吃雄虫的现象,这种现象的生物学意义是( )

A.雌虫凶猛 B.雌虫有食雄虫的习惯

C.雄虫过剩 D.有利于种族延续

D

10.根据功能划分下列动物的行为:

1、松鼠将蕈类挂在树枝上

2、狗撒尿做标记

3、乌贼喷墨汁逃跑

4、金龟子假死

5、公鸡争斗

取食行为

领域行为

防御行为

防御行为

攻击行为

必须是同种动物个体之间

第16章 动物的行为 第2节 动物行为的主要类型

第2课时

1、繁殖行为

概念:与动物繁殖有关的行为,叫动物的繁殖行为。

主要包括:

雌雄两性动物的识别

占有繁殖空间

求偶、交配、孵卵

对子女的哺育等

雌性

雄性

1、在池塘边,你会看到蜻蜓点水,这是属于( )

A取食行为B繁殖行为

C社群行为D节律行为

2、“几处早莺争暖树,谁家新燕啄新泥”,这是燕子的什么行为( )

A繁殖行为B节律行为

C防御行为D取食行为

B

A

2、节律行为

概念:动物的活动和行为表现出有周期性、

有节律, 称为节律行为或叫生物节律。

包括:

1)、潮汐节律:

3)、月节律:

2)、日节律:

4)、年节律:

1)潮汐节律:随着海洋涨潮落潮引起动物产生的节律性的变化。

2)月节律:节律周期为28天。

例:人类和灵长类动物的雌性个体有月经周期。

3)日节律:节律周期为24小时,其行为和白昼黑夜的交替相关。

夜行性动物

4)年节律:节律周期为一年。

3、社群行为

社群成员间有明显的分工和合作的相互关系共同维持群体生活的一系列行为。群体内部形成一定的组织,有明确分工,并且还有等级之分。

首领(攻击力较强)优先享有食物和配偶,指挥战斗

特点:

1、同种动物 在一起, 2、具有不同的 ,

3、有的还具有 差别。

群居

分工合作

等级

工蜂:筑巢、保卫、采蜜等;

雄蜂:数量少,与蜂后交配;

蜂后:一只,产卵。

有利于动物的生存和繁衍。

把正确答案填在括号里:

1、天鹅按时迁徙( )

2、蚂蚁间的分工合作( )

3、黎明时公鸡打鸣报晓( )

4、蜂王依靠工蜂喂养( )

5、一条蛇追击一只青蛙( )

6、猫捉老鼠( )

7、松鼠将蕈类挂在树枝上( )

8、两狗争食( )

9、螳螂捕蝉黄雀在后( )

10、金龟子遇敌假死( )11、蜻蜓点水( )

12、螃蟹举起螯反击天敌的进攻( )

13、拟态、保护色、警戒色( )

14、企鹅捍卫自己的领域( )

节律行为

社群行为

节律行为

社群行为

取食行为

取食行为

取食行为

攻击行为

取食行为

防御行为

繁殖行为

防御行为

防御行为

领域行为

1、下列属于动物社群行为的是( )

A.母鸡带领小鸡觅食 B.山洞里居住着一群蝙蝠

C.蜂王依靠工蜂喂养

D.草原上共同生活着大量食草动物

2、“蜻蜓点水”与下列哪种动物的行为结果相同( )

A.母鸡孵卵 B.鲤鱼产卵

C.蝙蝠捕捉蚊子 D.海豚戏水

3、猫头鹰昼伏夜出,这是一种( )

A.攻击行为 B.节律行为

C.捕食行为 D.繁殖行为

C

B

B

当堂训练:

4、下列不属于“求偶信号”的现象是( )

A.星夜萤火 B.蜻蜓点水 C.孔雀展翅 D.夏日蝉鸣

5、狒狒群中有首领,有分工。这是下列哪种行为的主要特征( )

A.繁殖行为 B.社群行为 C.捕食行为 D.先天性行为

6、下列动物行为中,不属于繁殖行为的是( )

A.亲鸽衔虫喂雏鸽 B.鸟占巢区并筑巢

C.松鼠将蕈类挂在树枝上 D.雄鸟在雌鸟身旁“跳舞”

7、动物节律行为的形成是( )

A.长期对自然生活环境适应的结果

B.节律性活动形成习惯的结果

C.季节变化的结果 D.昼夜节律变化的结果

B

B

C

A

8、下列几种动物群体中,不具有社群行为的是( )

A.蜜蜂的群体 B.蚂蚁的群体

C.白蚁的群体 D.麻雀的群体

9、蝶类白天活动,蛾类夜间活动的行为属于( )

A、昼夜节律 B、潮汐节律

C、季节节律 D、没有节律

10、白居易诗:“须臾十来往,犹恐巢中饥。辛勤三

十日,母瘦雏渐肥。”这描述的是母燕的( )

A、贮食行为 B、繁殖行为

C、攻击行为 D、防御行为

11、在动物社群中( )

A.个体彼此平等,不分贵贱

B.存在明显的等级制度

C.个体形态上几乎没有差别

D.多数个体是最后优势者

D

A

B

B

12、每年春季,在南方度过冬天的家燕,一回到往年的居住地,就忙着修补旧日的巢,这种行为属于( )

A.节律行为 B.繁殖行为

C.防御行为 D.育雏行为

13、在动物的社群行为中,最占优势者是( )

A.主要表现在攻击力上总是得胜者

B.最后享用食物者 C.往往是一个雌性个体

D.担负对外战斗,保护群体者

14、动物的繁殖行为是( )

A.哺乳动物具有的行为

B.哺乳动物和鸟类具有的行为

C.每一种动物都具有的行为

D.脊椎动物具有的行为

B

A

C

第16章 动物的行为

第3节 动物行为的研究

阅读课本P33,找出下列问题的相关知识点:

1、法布尔如何对昆虫进行研究的?代表作是什么?

2、弗里施借助什么研究蜜蜂色觉,证明了什么?

3、廷伯根利用什么研究银鸥幼雏求食行为,得出什么结论?

4、劳伦斯怎样研究小野雁学习行为,研究发现什么?

案例1 法布尔对昆虫的研究

法布尔:法国昆虫学家,著作《昆虫记》。

思考:法布尔对昆虫的描写材料主要是通过什么方法获得的?

分析:隐蔽自己,对动物不施加任何外界影响,仔细反复观察并记录,有时还借助放大镜。

观察法

案例 2 弗里施对蜜蜂色觉的研究

弗里施简介:

奥地利动物学家,证明蜜蜂能辨色。首次发现蜜蜂用“圆圈舞”和“摆尾舞”转递信息。获诺贝尔奖。

思考:弗里施对蜜蜂色觉的研究主要是通过什么方法获得的?

分析:利用颜色卡片,改变了蜜蜂的生活环境,在弗里施设计的环境下,观察蜜蜂的行为,

证明了蜜蜂能辨色。

实验法

糖浆

案例3 廷伯根对银鸥幼雏求食行为的研究

廷伯根简介:

英籍荷兰动物学家。对鸟类生活有浓厚兴趣,在海鸟行为研究方面的声誉最高。

思考:廷伯根对银鸥幼雏求食行为的研究主要是通过什么方法获得的?

不同颜色

斑点

啄食次数

分析:利用模型,改变了银鸥幼雏的生活环境,在廷伯根设计的环境下,观察幼雏饥饿时,是什么引起它去啄亲鸟的喙。

结果证明是亲鸟喙上的红斑引起的。

实验法

劳伦斯简介:

奥地利,被称为“现代动物行为为学之父”,经常与蛙、鸭、鹅、猴、狗为伍,会几种动物的“语言”。获诺贝尔奖。

案例4 劳伦斯对小野雁学习行为的研究

思考:劳伦斯对小野雁学习行为的研究主要是通过什么方法获得的?

分析:利用孵化箱代替母雁孵蛋,小野雁出壳后首先接触的是劳伦斯,改变了小野雁的生活环境,在劳伦斯设计的环境下,观察小野雁的学习行为。

研究发现:如果小野雁在行为发展的重要时期失去了母亲,就会跟随一种替代物。

实验法

研究动物行为的方法主要有:

观察法和实验法。

1、观察法:

2、实验法:

在野外自然状态下,实地观察动物的各种行为。

研究者对研究对象施加不同程度的外界影响,然后再观察研究动物的行为。

观察法可以没有实验,但实验法离不开观察

观察法和实验法的区别和联系

区

别

观察法

实验法

方法程序

借助工具

直接观察

实验处理

后再观察

材料处理

对动物不

施加影响

施加影响

联系

实验法以观察法为基础

研究动物行为的方法主要有___和____

观察法

实验法

1、下列关于观察法叙述错误的一项是( )

A、观察时要认真仔细

B、观察时要求实事求是地记录观察到的现象

C、观时可以借助显微镜、望远镜等仪器

D、观察动物行为时,可人为施加影响以达到目的

2、下列有关实验法的叙述错误的一项是( )

A、实验时可人为的改变行为的主体或行为的环境条件,来分析动物的行为

B、实验过程中要如实记录实验现象

C、实验过程中可以不用观察

D、采用实验法要多次重复实验,以减少实验误差

D

C

第16章 动物的行为

第1节 先天性行为和后天学习行为

1、动物在 刺激下所产生的 叫做动物的行为。

2、动物行为受 和 的调节,受 的控制。

3、根据动物行为的发生,分为 行为和 行为。

内外

活动表现

神经系统

激素

遗传物质

先天性

后天学习

动物行为的概念:

动物在内外刺激下所产生的活动表现叫做动物的行为。

下列不属于动物行为的是( )

A、孔雀开屏 B、老马识途

C、蜜蜂采蜜 D、血液流动

D

1、先天性行为也称为 ,生来就会的,如 。

2、学习是指动物借助 ,使自身的行为发生 变化的过程。这种行为属于 行为。如 。

本能行为

个体生活经验和经历

后天性

惊弓之鸟

蜘蛛结网

适应性

阅读课本20-22页

蜘蛛结网

蜜蜂筑巢

鸟类营巢孵卵

哺乳动物哺乳

小鸟喂鱼

动物的先天性行为是由什么决定的?

遗传物质

思考:图A和图D都是不同情况下狗分泌唾液,从获得途径来看分别属于什么行为?

先天性行为(本能行为)

后天学习行为

联系:后天学习行为是在遗传因素的基础上,通过环境因素的作用形成的。后天学习行为是建立在先天性行为基础上的。

非条件反射

条件反射

想一想:动物只靠先天性行为就能顺利度过一生吗?

不能,还要靠后天学习行为。

蚯蚓走迷宫实验

在迷宫的一臂安上电极,而另一臂是潮湿的暗室,其中还有食物。当蚯蚓爬到安有电极的一臂时,它就会受到电击。经过多次尝试和错误之后,蚯蚓能够学会直接爬向潮湿的暗室。

很多年前,在英格兰有一只大山雀,一次偶然碰巧打开了放在门外的奶瓶盖,偷喝了牛奶。不久,那里的其他大山雀也学会了偷喝牛奶。

大山雀喝牛奶

黑猩猩用树枝取食

黑猩猩摘取香蕉

动物越高等,学习能力越强,越能适应复杂多变的环境。

先天性行为和后天学习行为的区别和联系:

小结:

先天性行为 后天学习行为

形成 天生的(本能),由遗传物质决定 在遗传物质的基础上,借助个体生活经验形成的

适应特征 简单环境 复杂多变环境

联系 后天学习行为建立在先天性行为基础上

举例 蜘蛛结网 蜜蜂筑巢等 惊弓之鸟 鹦鹉学舌等

当堂训练:

1.下列动物行为中,属于先天性行为的是( )

A.大山雀偷饮牛奶 B.蚯蚓走迷宫

C.猕猴做花样表演 D.母狼哺育刚出生的小狼

2.下列动物中,学习能力最强的是( )

A.蚯蚓 B.大山雀 C.马 D.黑猩猩

3.下列各项属于动物学习行为的是( )

A.黑猩猩通过堆叠箱子摘下悬挂在高处的香蕉

B.狼将捡到的婴儿哺育成“狼孩”

C.蜘蛛结网捕捉昆虫

D.鸟类的筑巢、孵卵和育雏

D

D

A

4.下列不属于动物行为的是( ) A.心脏搏动 B.飞蛾扑火 C.鸟类育雏 D.蜜蜂集群 5.下列属于先天性行为的是( )

A.蜘蛛结网 B.猴子骑车

C.谈虎色变 D.老马识途

A

A

6.下列属于先天性行为的一组是( )

A.蚂蚁搬家、大雁南飞、孔雀开屏

B.猫捉老鼠、尺蠖拟态、鹦鹉学舌

C.蜘蛛结网、公鸡报晓、惊弓之鸟

D.蚯蚓走迷宫、黄牛耕地、老马识途

A

第16章 动物的行为 第2节 动物行为的主要类型

第1课时

1、取食行为

概念:全部与获得食物和处理食物有关的活动都是

动物的取食行为。

(如捕食、诱捕、使用工具、加工处理食物、贮存食物等)

动物取食行为的意义?

意义:供自己及自己的后代享用而让自己生存下来(保证动物的生存);

动物最基本的行为方式。

2、攻击行为

概念:同种动物个体之间常常由于争夺食物、配偶、领域等发生相互攻击或争斗,这种行为为称为攻击行为。

羚羊格斗

特点:双方的身体很少受到致命伤害。

动物攻击行为的意义?

意义:这种攻击行为一般是同种动物之间,并且没有致命的伤害,只是排除对手。(发生在同种生物个体之间)

下列动物行为中,属于攻击行为的是( ) A、一只鹰捕食一只飞行的小鸟

B、两只雄海豹为一只雌海豹而争斗 C、一条蛇追击一只青蛙

D、螃蟹反击天敌的进攻

B

3、领域行为

概念:动物通过姿态、气味、鸣叫等方式来警告周围动

物,以保卫自己的领域的行为称为动物的领域行为。

狗撒尿做标记

东北虎具有领域行为,可达十几平方公里。

蚜虫的领域---一片叶子

动物领域行为的意义?

意义:有利减少个体或群体之间的冲突,保证占有者有足够的食物,繁殖季节避免其他同种个体干扰,有利求偶、交配、育雏等,在领域内有利回避敌害,有利于寻找食物。

(利于动物取食、繁殖和抚育后代)

4、防御行为

概念:一切属于能减少来自其他动物伤害的行为,都是防御行为。可分为两类:

(1)可减少和捕食动物相遇的可能性,不论捕食动物是否出现,都起作用:

保护色

警戒色

拟态

保护色、警戒色、拟态、假死等。

(2)在捕食动物出现之后才起作用,以增加脱逃的机会

逃跑

威吓

黄鼬释放臭气

1.动物防御行为的意义?

意义:保护自己,防避敌害,从而维持个体生存和种族延续。

(减少来自其他动物的伤害)

2.攻击行为和防御行为的本质区别是

攻击行为是同种生物之间,防御行为是不同种生物之间

小结

动物行为的主要类型

1、取食行为(保证动物的生存)

3、领域行为(利于取食、繁殖和抚育后代 )

2、攻击行为(发生在同种生物个体之间)

4、防御行为(减少来自其他动物的伤害)

1.人类养蜂取蜜,是利用了蜜蜂的( )

A.攻击行为 B.领域行为 C.贮食行为 D.防御行为

2.下列哪项不是攻击行为( )

A.两只狗为一块骨而撕咬

B.两只雄鹿在繁殖季节的吼叫和打斗

C.一条雌鱼吞食自己的受精卵

D.一只公猫正向一只老鼠发起攻击

3.攻击行为和防御行为的本质区别是( )

A.行为过程是否激烈 B.行为结果有无伤亡

C.行为双方是否同种 D.行为双方是否主动

C

D

C

当堂训练:

4.尺蠖静止不动时,形态象一段树枝,这属于( )

A.防御行为 B.领域行为 C.攻击行为 D.取食行为

5.下列不属于动物防御行为的是:( )

A.狗遇到人弯腰拾石块时,就逃跑 B.壁虎断尾

C.枯叶蝶体色形状像枯叶

D.响尾蛇的红外感受器感知鸟的位置,从而捕食。

6.黄鼬在遇到敌害追击时会释放一种“臭气”,利用这种气体将敌害“击退” 或“击晕”。该行为属于( )

A.先天性、攻击行为 B.先天性、防御行为

C.后天学习、防御行为 D.后天学习、攻击行为

A

D

B

8.用线段连接下列动物的表现与所属的行为:

①金龟子遇敌假死 A、取食行为

②狗撒尿做标记 B、防御行为

③仓鼠把果实贮存在洞穴中 C、领域行为

④饿狗为食物而争斗 D、攻击行为

7.动物在保卫自己的领域时,采取的方式不包括( )

A、颜色 B、气味 C、动作 D、声音

A

9.螳螂是一种肉食性昆虫,在食物严重缺乏时,有雌虫吃雄虫的现象,这种现象的生物学意义是( )

A.雌虫凶猛 B.雌虫有食雄虫的习惯

C.雄虫过剩 D.有利于种族延续

D

10.根据功能划分下列动物的行为:

1、松鼠将蕈类挂在树枝上

2、狗撒尿做标记

3、乌贼喷墨汁逃跑

4、金龟子假死

5、公鸡争斗

取食行为

领域行为

防御行为

防御行为

攻击行为

必须是同种动物个体之间

第16章 动物的行为 第2节 动物行为的主要类型

第2课时

1、繁殖行为

概念:与动物繁殖有关的行为,叫动物的繁殖行为。

主要包括:

雌雄两性动物的识别

占有繁殖空间

求偶、交配、孵卵

对子女的哺育等

雌性

雄性

1、在池塘边,你会看到蜻蜓点水,这是属于( )

A取食行为B繁殖行为

C社群行为D节律行为

2、“几处早莺争暖树,谁家新燕啄新泥”,这是燕子的什么行为( )

A繁殖行为B节律行为

C防御行为D取食行为

B

A

2、节律行为

概念:动物的活动和行为表现出有周期性、

有节律, 称为节律行为或叫生物节律。

包括:

1)、潮汐节律:

3)、月节律:

2)、日节律:

4)、年节律:

1)潮汐节律:随着海洋涨潮落潮引起动物产生的节律性的变化。

2)月节律:节律周期为28天。

例:人类和灵长类动物的雌性个体有月经周期。

3)日节律:节律周期为24小时,其行为和白昼黑夜的交替相关。

夜行性动物

4)年节律:节律周期为一年。

3、社群行为

社群成员间有明显的分工和合作的相互关系共同维持群体生活的一系列行为。群体内部形成一定的组织,有明确分工,并且还有等级之分。

首领(攻击力较强)优先享有食物和配偶,指挥战斗

特点:

1、同种动物 在一起, 2、具有不同的 ,

3、有的还具有 差别。

群居

分工合作

等级

工蜂:筑巢、保卫、采蜜等;

雄蜂:数量少,与蜂后交配;

蜂后:一只,产卵。

有利于动物的生存和繁衍。

把正确答案填在括号里:

1、天鹅按时迁徙( )

2、蚂蚁间的分工合作( )

3、黎明时公鸡打鸣报晓( )

4、蜂王依靠工蜂喂养( )

5、一条蛇追击一只青蛙( )

6、猫捉老鼠( )

7、松鼠将蕈类挂在树枝上( )

8、两狗争食( )

9、螳螂捕蝉黄雀在后( )

10、金龟子遇敌假死( )11、蜻蜓点水( )

12、螃蟹举起螯反击天敌的进攻( )

13、拟态、保护色、警戒色( )

14、企鹅捍卫自己的领域( )

节律行为

社群行为

节律行为

社群行为

取食行为

取食行为

取食行为

攻击行为

取食行为

防御行为

繁殖行为

防御行为

防御行为

领域行为

1、下列属于动物社群行为的是( )

A.母鸡带领小鸡觅食 B.山洞里居住着一群蝙蝠

C.蜂王依靠工蜂喂养

D.草原上共同生活着大量食草动物

2、“蜻蜓点水”与下列哪种动物的行为结果相同( )

A.母鸡孵卵 B.鲤鱼产卵

C.蝙蝠捕捉蚊子 D.海豚戏水

3、猫头鹰昼伏夜出,这是一种( )

A.攻击行为 B.节律行为

C.捕食行为 D.繁殖行为

C

B

B

当堂训练:

4、下列不属于“求偶信号”的现象是( )

A.星夜萤火 B.蜻蜓点水 C.孔雀展翅 D.夏日蝉鸣

5、狒狒群中有首领,有分工。这是下列哪种行为的主要特征( )

A.繁殖行为 B.社群行为 C.捕食行为 D.先天性行为

6、下列动物行为中,不属于繁殖行为的是( )

A.亲鸽衔虫喂雏鸽 B.鸟占巢区并筑巢

C.松鼠将蕈类挂在树枝上 D.雄鸟在雌鸟身旁“跳舞”

7、动物节律行为的形成是( )

A.长期对自然生活环境适应的结果

B.节律性活动形成习惯的结果

C.季节变化的结果 D.昼夜节律变化的结果

B

B

C

A

8、下列几种动物群体中,不具有社群行为的是( )

A.蜜蜂的群体 B.蚂蚁的群体

C.白蚁的群体 D.麻雀的群体

9、蝶类白天活动,蛾类夜间活动的行为属于( )

A、昼夜节律 B、潮汐节律

C、季节节律 D、没有节律

10、白居易诗:“须臾十来往,犹恐巢中饥。辛勤三

十日,母瘦雏渐肥。”这描述的是母燕的( )

A、贮食行为 B、繁殖行为

C、攻击行为 D、防御行为

11、在动物社群中( )

A.个体彼此平等,不分贵贱

B.存在明显的等级制度

C.个体形态上几乎没有差别

D.多数个体是最后优势者

D

A

B

B

12、每年春季,在南方度过冬天的家燕,一回到往年的居住地,就忙着修补旧日的巢,这种行为属于( )

A.节律行为 B.繁殖行为

C.防御行为 D.育雏行为

13、在动物的社群行为中,最占优势者是( )

A.主要表现在攻击力上总是得胜者

B.最后享用食物者 C.往往是一个雌性个体

D.担负对外战斗,保护群体者

14、动物的繁殖行为是( )

A.哺乳动物具有的行为

B.哺乳动物和鸟类具有的行为

C.每一种动物都具有的行为

D.脊椎动物具有的行为

B

A

C

第16章 动物的行为

第3节 动物行为的研究

阅读课本P33,找出下列问题的相关知识点:

1、法布尔如何对昆虫进行研究的?代表作是什么?

2、弗里施借助什么研究蜜蜂色觉,证明了什么?

3、廷伯根利用什么研究银鸥幼雏求食行为,得出什么结论?

4、劳伦斯怎样研究小野雁学习行为,研究发现什么?

案例1 法布尔对昆虫的研究

法布尔:法国昆虫学家,著作《昆虫记》。

思考:法布尔对昆虫的描写材料主要是通过什么方法获得的?

分析:隐蔽自己,对动物不施加任何外界影响,仔细反复观察并记录,有时还借助放大镜。

观察法

案例 2 弗里施对蜜蜂色觉的研究

弗里施简介:

奥地利动物学家,证明蜜蜂能辨色。首次发现蜜蜂用“圆圈舞”和“摆尾舞”转递信息。获诺贝尔奖。

思考:弗里施对蜜蜂色觉的研究主要是通过什么方法获得的?

分析:利用颜色卡片,改变了蜜蜂的生活环境,在弗里施设计的环境下,观察蜜蜂的行为,

证明了蜜蜂能辨色。

实验法

糖浆

案例3 廷伯根对银鸥幼雏求食行为的研究

廷伯根简介:

英籍荷兰动物学家。对鸟类生活有浓厚兴趣,在海鸟行为研究方面的声誉最高。

思考:廷伯根对银鸥幼雏求食行为的研究主要是通过什么方法获得的?

不同颜色

斑点

啄食次数

分析:利用模型,改变了银鸥幼雏的生活环境,在廷伯根设计的环境下,观察幼雏饥饿时,是什么引起它去啄亲鸟的喙。

结果证明是亲鸟喙上的红斑引起的。

实验法

劳伦斯简介:

奥地利,被称为“现代动物行为为学之父”,经常与蛙、鸭、鹅、猴、狗为伍,会几种动物的“语言”。获诺贝尔奖。

案例4 劳伦斯对小野雁学习行为的研究

思考:劳伦斯对小野雁学习行为的研究主要是通过什么方法获得的?

分析:利用孵化箱代替母雁孵蛋,小野雁出壳后首先接触的是劳伦斯,改变了小野雁的生活环境,在劳伦斯设计的环境下,观察小野雁的学习行为。

研究发现:如果小野雁在行为发展的重要时期失去了母亲,就会跟随一种替代物。

实验法

研究动物行为的方法主要有:

观察法和实验法。

1、观察法:

2、实验法:

在野外自然状态下,实地观察动物的各种行为。

研究者对研究对象施加不同程度的外界影响,然后再观察研究动物的行为。

观察法可以没有实验,但实验法离不开观察

观察法和实验法的区别和联系

区

别

观察法

实验法

方法程序

借助工具

直接观察

实验处理

后再观察

材料处理

对动物不

施加影响

施加影响

联系

实验法以观察法为基础

研究动物行为的方法主要有___和____

观察法

实验法

1、下列关于观察法叙述错误的一项是( )

A、观察时要认真仔细

B、观察时要求实事求是地记录观察到的现象

C、观时可以借助显微镜、望远镜等仪器

D、观察动物行为时,可人为施加影响以达到目的

2、下列有关实验法的叙述错误的一项是( )

A、实验时可人为的改变行为的主体或行为的环境条件,来分析动物的行为

B、实验过程中要如实记录实验现象

C、实验过程中可以不用观察

D、采用实验法要多次重复实验,以减少实验误差

D

C