第七单元第21课 五四运动与中国共产党的诞生 课件(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 第七单元第21课 五四运动与中国共产党的诞生 课件(共20张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 33.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

1917年8月,北京终于对德宣战,主要目的是想降低日本在中国愈来愈大的经济压力、政治影响力和驻军后果。中国渴望能在大战结束时举行的世界和平会议中有一席之地,以平等地位加入世界社区,将中国利益放入世界舞台,以便讨论其各项主权和领土问题。 ——魏格林、朱嘉明:《一战与中国:一战百年会议论文集》

梁启超也观察到,自欧战告终“喜报传达以来,官署放假,学校放假,商店工场放假,举国人居然得自附于战胜国之末,随班逐队,欢呼万岁,采烈兴高,熙如春酿”。

——罗志田:《“六个月乐观”的幻灭:五四前夕士人心态与政治》

1. 中国寄希望于通过参加第一次世界大战改变鸦片战争以来卑微的国际地位

2. 第一次世界大战的胜利,使中国社会对战后国际会议改变中国国际地位充满期待

当1918年初威尔逊发表十四点演说不久,留美出身的著名记者董显光就率先对威尔逊主义作出了反应。当年4月,董显光在《密勒氏评论报》上发表评论说,中国可以根据威尔逊主义中的“民族自决原则”收回德国占领的“青岛主权”。同年底,董显光再次发表文章,分析中国如何利用威尔逊主义,争取威尔逊在巴黎和会上支持中国的外交目标。

在一般中国人看来,所谓的“民族自决原则”代表着人类社会的“公理与正义”。作为威尔逊主义的提出者,威尔逊本人也被中国人描述成一位伟大的“救世主”。

——马建标:《“受难时刻”:巴黎和会山东问题的裁决与威尔逊的认同危机》

3. 美国威尔逊总统对战后秩序的表态,给予中国社会要求改变中国国际地位强烈的信心

正是这种复杂的大国政治矛盾关系决定了英、美、法三国元首在“三强会议”上作出了一笔政治交易:在种族平等问题上,威尔逊获得了英国的支持;但在山东问题上,威尔逊必须理解英法两国的“苦衷”,向日本妥协。

——马建标:《“受难时刻”:巴黎和会山东问题的裁决与威尔逊的认同危机》

4. 威尔逊的妥协和巴黎和会的结果表明,巴黎和会仍旧是强权政治,中国国际地位仍然没有得到改善

1. 五四运动和马克思主义在中国的传播

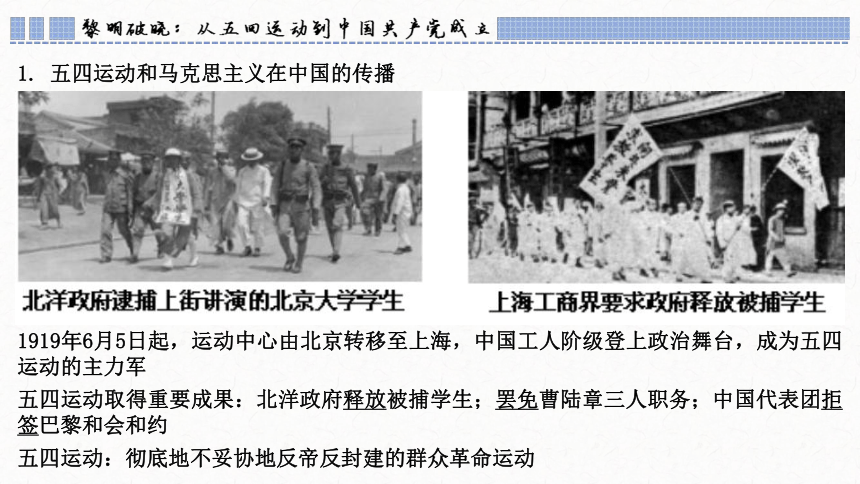

1919年6月5日起,运动中心由北京转移至上海,中国工人阶级登上政治舞台,成为五四运动的主力军

五四运动取得重要成果:北洋政府释放被捕学生;罢免曹陆章三人职务;中国代表团拒签巴黎和会和约

五四运动:彻底地不妥协地反帝反封建的群众革命运动

1. 五四运动和马克思主义在中国的传播

恰恰在这个时候,苏联的列宁对中国宣布,要把沙皇政府从中国获得的所有不法权益都还给中国。这样两相比较,不少中国人,无论在感情上还是理智上,就逐渐倾向苏联了。

——陈浩南:《马勇:一战如何改变中国》

1919年7月25日《苏俄致中国国民及南北政府宣言》中称:“劳农政府自一九一七年十月取得政权之后…旋复宣言废止一切与中、日及其昔日之联盟国所订之秘密条约。”

——唐启华:《1924 年<中俄协定>与中俄旧约废止问题》

俄国十月革命后,苏俄采取亲华外交政策,中国人逐渐将目光从欧美转移至苏俄,开始走上学习苏俄的道路

1. 五四运动和马克思主义在中国的传播

从1918年、1919年这两年开始,李大钊发表了《布尔什维克的胜利》《庶民的胜利》;甚至像蔡元培这么持重的老先生,也在天安门演讲,号召重新认识劳工的意义,赞美十月革命是苏联劳苦大众的胜利。

——陈浩南:《马勇:一战如何改变中国》

俄国十月革命和中国的五四运动让中国人开始关注劳工群体的力量,推动了马克思主义在中国的传播,为中国共产党的成立做了思想上干部上的准备

1. 五四运动和马克思主义在中国的传播

2. 中国共产党的成立

早期共产党组织的建立为中国共产党的成立奠定了组织基础

1921年7月23日,中国共产党第一次全国代表大会在上海召开,中国共产党宣告成立

2. 中国共产党的成立

中共一大成果

确定党的名称:中国共产党

确定党的奋斗目标:用革命军队与无产阶级一起推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政,消灭资本家私有制

决定今后党的中心工作:组织工人阶级,领导工人运动

成立党的中央机构:中央局,陈独秀当选为书记

2. 中国共产党的成立

中国共产党成立,意味着中国工人阶级领导的新民主主义革命有了坚强的领导核心。中国革命面貌至此焕然一新

工人阶级尚未强大起来…以应目前革命之需要,因此,共产国际执行委员会议决中国共产党必须与中国民党合作,共产党党员应加入国民党…此次全国大会亦通过此议决。

——中国共产党第三次全国代表大会《关于国民运动及国民党问题的议决案》

面对革命力量弱小的现实困境和共产国际的要求,中共寻求与国民党的合作

十三年来,民国绝无起色,党务并不进步,皆由尔等不肯奋斗之过。

——《孙中山全集》第11卷,中华书局1986年版

孙中山是中国资产阶级民主革命的先行者和开拓者。辛亥革命失败后,他一直坚持革命民主主义立场,不断进行反对军阀势力的斗争,但无论是二次革命、护国运动还是护法运动,都先后遭到失败。

——杨雪:《第一次国共合作形成原因探析》

辛亥革命以来,孙中山革命事业屡遭挫折,推动国民党与中共合作

帝国主义在中国划分势力范围,直接造成了中国军阀封建割据的局面;帝国主义相互间的矛盾与冲突,引起中国统治阶级内部的长期混战……所以,对外推翻帝国主义侵略和对内推翻封建主义统治,就成为中国革命的两大基本任务。为了完成反帝反封建的革命任务,国共两党都进行了艰辛的探索。

——杨雪:《第一次国共合作形成原因探析》

中国社会的主要矛盾和革命的双重任务,要求国共两党合作

1924年,国民党一大在广州召开。孙中山重新阐释了三民主义,确立了联俄、联共、扶助农工三大政策,国共第一次合作局面正式形成

新三民主义增加了明确的反帝内容,与中共民主革命纲领一致,因而成为国共合作的政治基础

国共合作为基础的革命统一战线建立,推动了国民革命高潮的到来。1926—1927年,北伐战争将革命势力迅速推进至长江流域。但与此同时,革命统一战线内部领导权争夺加剧,并最终导致国民革命失败

总之,在国共合作形成时期,中国共产党一直处于被动地位,共产国际基本上以国民党为主,以孙中山的态度为依归。这样,在国共合作实现后,以让步求合作似乎成了共产国际代表工作的出发点和归宿。结果,既助长了中共内的右倾机会主义,又使国民党右派更加放肆地进行分裂国共合作的活动。

——郭圣福:《第一次国共合作破裂原因新探》

从根本上讲,由于奉行的主义和最终目标不同,在孙中山逝世后国民党右派势力抬头的背景下,国共两党分手是势在必行。

……当北伐战争胜利推进,直接与帝国主义发生冲突之时,国共在反帝问题上的分歧发展为影响两党关系的重要因子。一方面,国民党为了尽快建立全国政权,对帝国主义的态度愈益走向妥协。另一方面,中共转向急进的反帝方针,与国民党的妥协立场格格不入。两党不同的反帝立场呈现了一道明显的缝隙,给帝国主义列强分化革命队伍提供了可乘之机。

——李育民:《第一次国共合作时期中国共产党反帝主张的变化及其影响》

共产国际以让步求合作,助长中共党内右倾机会主义;国共两党奉行的主义和最终目标不同,使得国共双方在反帝问题上的分歧越来越大,最终走向了破裂

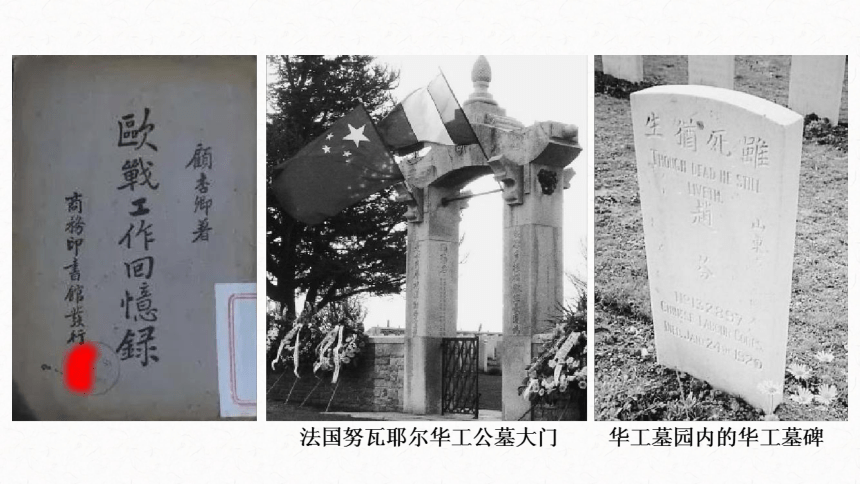

一战华工墓园

五四运动浮雕

中共一大

北伐誓师

梁启超也观察到,自欧战告终“喜报传达以来,官署放假,学校放假,商店工场放假,举国人居然得自附于战胜国之末,随班逐队,欢呼万岁,采烈兴高,熙如春酿”。

——罗志田:《“六个月乐观”的幻灭:五四前夕士人心态与政治》

1. 中国寄希望于通过参加第一次世界大战改变鸦片战争以来卑微的国际地位

2. 第一次世界大战的胜利,使中国社会对战后国际会议改变中国国际地位充满期待

当1918年初威尔逊发表十四点演说不久,留美出身的著名记者董显光就率先对威尔逊主义作出了反应。当年4月,董显光在《密勒氏评论报》上发表评论说,中国可以根据威尔逊主义中的“民族自决原则”收回德国占领的“青岛主权”。同年底,董显光再次发表文章,分析中国如何利用威尔逊主义,争取威尔逊在巴黎和会上支持中国的外交目标。

在一般中国人看来,所谓的“民族自决原则”代表着人类社会的“公理与正义”。作为威尔逊主义的提出者,威尔逊本人也被中国人描述成一位伟大的“救世主”。

——马建标:《“受难时刻”:巴黎和会山东问题的裁决与威尔逊的认同危机》

3. 美国威尔逊总统对战后秩序的表态,给予中国社会要求改变中国国际地位强烈的信心

正是这种复杂的大国政治矛盾关系决定了英、美、法三国元首在“三强会议”上作出了一笔政治交易:在种族平等问题上,威尔逊获得了英国的支持;但在山东问题上,威尔逊必须理解英法两国的“苦衷”,向日本妥协。

——马建标:《“受难时刻”:巴黎和会山东问题的裁决与威尔逊的认同危机》

4. 威尔逊的妥协和巴黎和会的结果表明,巴黎和会仍旧是强权政治,中国国际地位仍然没有得到改善

1. 五四运动和马克思主义在中国的传播

1919年6月5日起,运动中心由北京转移至上海,中国工人阶级登上政治舞台,成为五四运动的主力军

五四运动取得重要成果:北洋政府释放被捕学生;罢免曹陆章三人职务;中国代表团拒签巴黎和会和约

五四运动:彻底地不妥协地反帝反封建的群众革命运动

1. 五四运动和马克思主义在中国的传播

恰恰在这个时候,苏联的列宁对中国宣布,要把沙皇政府从中国获得的所有不法权益都还给中国。这样两相比较,不少中国人,无论在感情上还是理智上,就逐渐倾向苏联了。

——陈浩南:《马勇:一战如何改变中国》

1919年7月25日《苏俄致中国国民及南北政府宣言》中称:“劳农政府自一九一七年十月取得政权之后…旋复宣言废止一切与中、日及其昔日之联盟国所订之秘密条约。”

——唐启华:《1924 年<中俄协定>与中俄旧约废止问题》

俄国十月革命后,苏俄采取亲华外交政策,中国人逐渐将目光从欧美转移至苏俄,开始走上学习苏俄的道路

1. 五四运动和马克思主义在中国的传播

从1918年、1919年这两年开始,李大钊发表了《布尔什维克的胜利》《庶民的胜利》;甚至像蔡元培这么持重的老先生,也在天安门演讲,号召重新认识劳工的意义,赞美十月革命是苏联劳苦大众的胜利。

——陈浩南:《马勇:一战如何改变中国》

俄国十月革命和中国的五四运动让中国人开始关注劳工群体的力量,推动了马克思主义在中国的传播,为中国共产党的成立做了思想上干部上的准备

1. 五四运动和马克思主义在中国的传播

2. 中国共产党的成立

早期共产党组织的建立为中国共产党的成立奠定了组织基础

1921年7月23日,中国共产党第一次全国代表大会在上海召开,中国共产党宣告成立

2. 中国共产党的成立

中共一大成果

确定党的名称:中国共产党

确定党的奋斗目标:用革命军队与无产阶级一起推翻资产阶级政权,建立无产阶级专政,消灭资本家私有制

决定今后党的中心工作:组织工人阶级,领导工人运动

成立党的中央机构:中央局,陈独秀当选为书记

2. 中国共产党的成立

中国共产党成立,意味着中国工人阶级领导的新民主主义革命有了坚强的领导核心。中国革命面貌至此焕然一新

工人阶级尚未强大起来…以应目前革命之需要,因此,共产国际执行委员会议决中国共产党必须与中国民党合作,共产党党员应加入国民党…此次全国大会亦通过此议决。

——中国共产党第三次全国代表大会《关于国民运动及国民党问题的议决案》

面对革命力量弱小的现实困境和共产国际的要求,中共寻求与国民党的合作

十三年来,民国绝无起色,党务并不进步,皆由尔等不肯奋斗之过。

——《孙中山全集》第11卷,中华书局1986年版

孙中山是中国资产阶级民主革命的先行者和开拓者。辛亥革命失败后,他一直坚持革命民主主义立场,不断进行反对军阀势力的斗争,但无论是二次革命、护国运动还是护法运动,都先后遭到失败。

——杨雪:《第一次国共合作形成原因探析》

辛亥革命以来,孙中山革命事业屡遭挫折,推动国民党与中共合作

帝国主义在中国划分势力范围,直接造成了中国军阀封建割据的局面;帝国主义相互间的矛盾与冲突,引起中国统治阶级内部的长期混战……所以,对外推翻帝国主义侵略和对内推翻封建主义统治,就成为中国革命的两大基本任务。为了完成反帝反封建的革命任务,国共两党都进行了艰辛的探索。

——杨雪:《第一次国共合作形成原因探析》

中国社会的主要矛盾和革命的双重任务,要求国共两党合作

1924年,国民党一大在广州召开。孙中山重新阐释了三民主义,确立了联俄、联共、扶助农工三大政策,国共第一次合作局面正式形成

新三民主义增加了明确的反帝内容,与中共民主革命纲领一致,因而成为国共合作的政治基础

国共合作为基础的革命统一战线建立,推动了国民革命高潮的到来。1926—1927年,北伐战争将革命势力迅速推进至长江流域。但与此同时,革命统一战线内部领导权争夺加剧,并最终导致国民革命失败

总之,在国共合作形成时期,中国共产党一直处于被动地位,共产国际基本上以国民党为主,以孙中山的态度为依归。这样,在国共合作实现后,以让步求合作似乎成了共产国际代表工作的出发点和归宿。结果,既助长了中共内的右倾机会主义,又使国民党右派更加放肆地进行分裂国共合作的活动。

——郭圣福:《第一次国共合作破裂原因新探》

从根本上讲,由于奉行的主义和最终目标不同,在孙中山逝世后国民党右派势力抬头的背景下,国共两党分手是势在必行。

……当北伐战争胜利推进,直接与帝国主义发生冲突之时,国共在反帝问题上的分歧发展为影响两党关系的重要因子。一方面,国民党为了尽快建立全国政权,对帝国主义的态度愈益走向妥协。另一方面,中共转向急进的反帝方针,与国民党的妥协立场格格不入。两党不同的反帝立场呈现了一道明显的缝隙,给帝国主义列强分化革命队伍提供了可乘之机。

——李育民:《第一次国共合作时期中国共产党反帝主张的变化及其影响》

共产国际以让步求合作,助长中共党内右倾机会主义;国共两党奉行的主义和最终目标不同,使得国共双方在反帝问题上的分歧越来越大,最终走向了破裂

一战华工墓园

五四运动浮雕

中共一大

北伐誓师

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进