2011年高考语文真题考点分类新编(新课标)考点11:古代诗歌鉴赏

文档属性

| 名称 | 2011年高考语文真题考点分类新编(新课标)考点11:古代诗歌鉴赏 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 29.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-04-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

考点11 古代诗歌鉴赏

一、(2011·广东卷)阅读下面的宋词,然后回答问题。

减字木兰花

苏轼

莺初解语,最是一年春好处。

微雨如酥,草色遥看近却无。

休辞醉倒,花不看开人易老。

莫待春回,颠倒红英间绿苔。

(1)词中所写的春天的最美好时节是什么时候?为什么?结合词中的描写简要说明。

答:

【解析】本题意在考查鉴赏诗歌的内容的能力。考查对诗歌内容的理解,难度较小。词的上阕,黄莺才刚刚懂得开口唱几句春天的歌,天空也刚刚下着如酥的小雨,嫩嫩的草尖刚刚冒出地面,在微雨里,眼前觉察不到它的存在,只有远远望去,才发现有一层的嫩绿铺在地面。诗人所写的这些景物都独具初春的特点。

答案:早春(初春)。从“莺初解语”的“初”字,“微雨”的“微”字,“草色遥看近却无”的特点可以看出。

(2)结合全词,简要分析词中所表达的思想感情。

答:

【解析】本题意在考查鉴赏诗歌的思想感情的能力。整首诗可以这样解:“黄莺才刚刚懂得开口唱几句春天的歌,这是一年当中春色最好的时候吧。天空下着如酥的小雨,嫩嫩的草尖刚刚冒出地面,在微雨里,眼前觉察不到它的存在,只有遥远望去,才发现有一层的绿铺在地面。不要推辞会醉倒在这个季节。花是不经开的,人是容易老的。不要等到浓烈的春天回到大地时再触目伤怀,你我颠倒唏嘘、百般感慨在红英凋零、绿苔如茵之间。”根据词意我们可以揣测:趁年轻时潇洒走一回,及时把握青春年华,珍惜一生中最好的时光,及时行乐,不要到年老时后悔颠倒,无所作为,大概就是作者想要表达的思想感情了。

答案:上片通过“莺初解语”、“春好处”、“微雨如酥”、“草色”表达了词人对早春的喜爱之情。下片通过“休辞”、“人易老”、“莫待”表达了词人对光阴的珍惜之情。劝导人们不要虚度人生,要珍惜大好青春时光。

二、(2011·辽宁卷)阅读下面这首宋诗,完成8~9题。

题郑防画夹五首①(其一)

黄庭坚

惠崇②烟雨归雁,坐我潇湘洞庭③。

欲唤扁舟归去,故人言是丹青。

【注】①郑防:画的收藏者,生平不详。画夹:分页装潢的画册。②惠崇:北宋僧人,画家。擅长画雁、鹅、鹭鸶及水乡景色。③潇湘:指湘江,流入洞庭湖。

8.请从画境、真景以及两者的关系对本诗进行赏析。

答:

【解析】本题考查“鉴赏诗歌的景物形象”的能力。能力层级是E级。本诗是绘画诗,鉴赏时要抓住画中的景物,感受其所营造的意境、氛围。要从画境、真景以及两者的关系来进行赏析,还必须结合诗中观画者(作者)的反应。作答时,一要描摹画面景物,二要交代观画者的表现。

答案:作者看惠崇的一幅画,画面上烟雨笼罩湖面,天上掠过归雁;进而作者仿佛已由画境置身于现实的湖上,望着归雁,就想唤一条小船归去;突然,耳旁响起朋友的声音:这是一幅画。于是作者才发现自己是将画境当作真景了。作者从画面引出真景,再从真景返回画境。

答出画境的,给2分;答出想象中的真景的,给2分;答出从画面引出想象中的真景、再返回画面的。给2分。

意思答对即可。

9.古代有人批评这首诗说,要别人提醒后作者才想起眼前只是一幅画,这“太过”、太夸张了。你认为这个批评恰当吗 请简要说明理由。

答:

【解析】本题考查“鉴赏诗歌的表达技巧”的能力。能力层级是E级。一般来说,涉及诗评的试题,大多和诗歌表达技巧有关。分析本题,判断是不是“太过”、太夸张了,要看作者的意图,前三句写的是湖中景致及景色之动人,待到作者欲买舟一游时,方明白并非真景,原来乃是画。前三句的烘托,目的全为闪出最后一句,足见颇具匠心,深析透辟,即以意胜。

答案:不恰当。表面看,这首诗确有不合常理处,但其实十分高妙,生动地表现了诗人因欣赏画中景色而产生幻觉的一种独特感受,从而赞赏画的高度逼真。批评者却未能领悟诗的这种佳趣。

答出诗表面不合理但其实很高妙的,给2分;能作简要说明的,给3分。意思答对即可。

如认为前人的说法恰当,只要言之成理,也可给分。

三、(2011·山东卷)阅读下面这首唐诗,回答问题。

咏 山 泉

储光羲

山中有流水,借问不知名。映地为天色,飞空作雨声。

转来深涧满,分出小池平。恬淡无人见,年年长自清。

(1)结合全诗,简要分析“映地为天色,飞空作雨声”的妙处。

答:

【解析】本题考查鉴赏诗歌的语言的能力。鉴赏诗句的妙处可按以下步骤进行:①说出这个句子在诗中的含意及其描绘了怎样的景象;②分析句子使用的手法和在诗中的作用(如写出了什么或表现了什么等);③点评该句的妙处(如该句对突出主旨所起的作用或该句在诗中结构上所起的作用等)。从内容上说这两句写了山泉美妙的声音与奇异的色彩,在结构上与上面的描写形成抑扬关系,也为下文称赞山泉作了铺垫。

参考答案:这两句从声与色的角度描写了山泉的情态。山泉平缓流淌时,清澈见底,水面映照天光云色;凌空而下时,水石相激,作风雨之声。山泉虽然无名,却有映地照天、兴风作雨的奇观。

这两句与前面两句形成了先抑后扬(欲扬先抑)的效果。前两句写山泉的平凡无名,为抑;这两句凸现泉流山中的奇观,为扬。如此描写也为最后两句称赞山泉作了铺垫。

(2)这首诗中的“山泉”具有什么品格?诗人借咏山泉表现了怎样的情怀?

答:

【解析】本题考查鉴赏诗歌的形象的能力。分析诗歌形象应走好三步:①分析形象描写,识别性质;②概括描述形象特征;③展示形象的意义。答案由三部分构成:①诗歌塑造了(描述了)什么形象(意境)。②形象(意境)的基本特征(如何展现的)。③形象的意义(作者的情感、理想、追求、品性等)。本诗前六句写景,描写山泉的平凡、色彩和声音,最后两句赞美山泉的品格,寄托了诗人的人格追求。

参考答案:这首诗在表现山泉得天地之声色,具满涧平池之能的同时,又表现了山泉恬淡自然、清高自守的品格。

诗人借咏山泉表现了淡泊清高、任性自然的情怀。

附赏析:

唐代诗人储光羲,以写山水田园诗著称,其诗多描绘农家生活、田园风光,抒写个人情怀、朋友情谊,笔调质朴、自然、生动。《咏山泉》可谓诗人吟咏山水的著名诗作。

首联叙事点题,紧扣“泉”字,起得平和自然。静寂的深山里,一股清泉徐徐流动,给这僻远之所平添一丝生气;面对此番景象,诗人真想问山泉有无一个让人记得住的名字,可是无从知晓。其既惊喜又遗憾的心情充溢于字里行间。颔联承接上文,从正面立意,描绘山泉的出俗形象。诗人从广阔的立体空间着笔,生动地摹绘出山泉的澄澈与灵动:它流淌在平地之时,恰似一面新亮的镜子将蔚蓝的天宇尽映水底;它飞泻于山下之际,又如潇潇春雨般泼洒半空,煞是壮观。此联取景清晰,摹象精致,对仗谨严,通过大胆的想象,细腻的刻画,把飘逸的山泉的形象描绘得生动可感。颈联从反面立意,转写山泉遭遇冷落的境况:尽管山泉清净而鲜活,可是当它流入深涧,水满溢出,分引到小池的时候,山泉原先的那种澄清,那种灵气,被这窒息的环境遮盖了,仿佛有谁不愿意看到山泉的“映地”“飞空”。这些描写,意在为后文蓄势。尾联由叙而议,点明诗旨:山泉的“恬淡”无人关注,可它仍然年复一年,自洁自清,保持着一尘不染的秉性。

由此看来,《咏山泉》是一首别致的山水诗,其独特的艺术技巧可与王维的《山居秋暝》相媲美:全诗形象生动,画面清新鲜丽,诗人既泼墨渲染,又精雕细刻,把清冷丰溢的山间清泉逼真地展示于读者面前。《咏山泉》又是一首有所寄托的咏物诗——作品采用拟人手法,寓情于景,写山泉的“不知名”,说山泉的“无人见”;写山泉的“恬淡”,说山泉的“长自清”。这一切,都在暗示人们:山泉即诗人自己,山泉的特点即诗人要追求的个性,其崇尚恬淡自然、飘逸出俗的高洁境界了然可观,耐人回味。总之,咏山泉与明心志和谐统一,使本诗“格高调逸,趣远情深,削尽常言”。

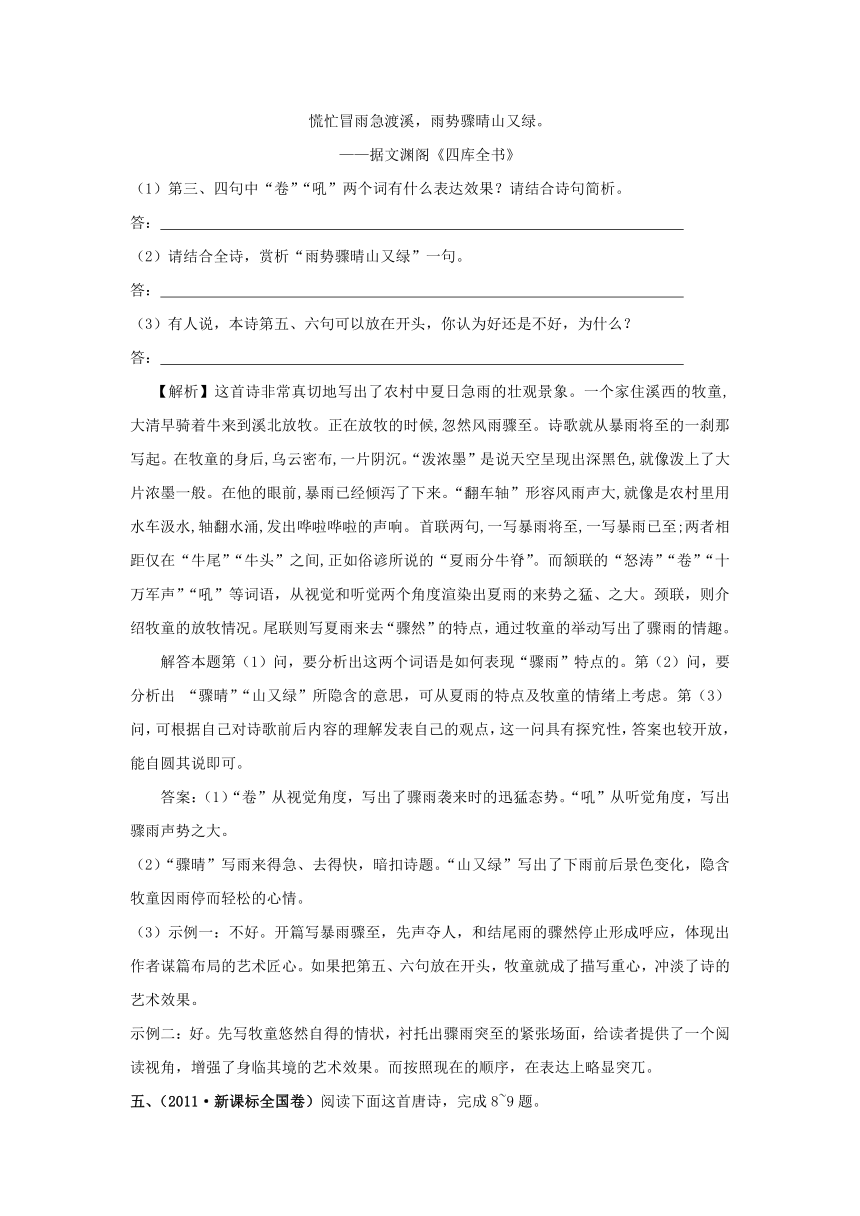

四、(2011·天津卷)阅读下面的诗,按要求作答。

骤雨

[宋]华岳

牛尾乌云泼浓墨,牛头风雨翻车轴。

怒涛顷刻卷沙滩,十万军声吼鸣瀑。

牧童家住溪西曲,侵早骑牛牧溪北。

慌忙冒雨急渡溪,雨势骤晴山又绿。

——据文渊阁《四库全书》

(1)第三、四句中“卷”“吼”两个词有什么表达效果?请结合诗句简析。

答:

(2)请结合全诗,赏析“雨势骤晴山又绿”一句。

答:

(3)有人说,本诗第五、六句可以放在开头,你认为好还是不好,为什么?

答:

【解析】这首诗非常真切地写出了农村中夏日急雨的壮观景象。一个家住溪西的牧童,大清早骑着牛来到溪北放牧。正在放牧的时候,忽然风雨骤至。诗歌就从暴雨将至的一刹那写起。在牧童的身后,乌云密布,一片阴沉。“泼浓墨”是说天空呈现出深黑色,就像泼上了大片浓墨一般。在他的眼前,暴雨已经倾泻了下来。“翻车轴”形容风雨声大,就像是农村里用水车汲水,轴翻水涌,发出哗啦哗啦的声响。 首联两句,一写暴雨将至,一写暴雨已至;两者相距仅在“牛尾”“牛头”之间,正如俗谚所说的“夏雨分牛脊”。而颔联的“怒涛”“卷”“十万军声”“吼”等词语,从视觉和听觉两个角度渲染出夏雨的来势之猛、之大。颈联,则介绍牧童的放牧情况。尾联则写夏雨来去“骤然”的特点,通过牧童的举动写出了骤雨的情趣。

解答本题第(1)问,要分析出这两个词语是如何表现“骤雨”特点的。第(2)问,要分析出 “骤晴”“山又绿”所隐含的意思,可从夏雨的特点及牧童的情绪上考虑。第(3)问,可根据自己对诗歌前后内容的理解发表自己的观点,这一问具有探究性,答案也较开放,能自圆其说即可。

答案:(1)“卷”从视觉角度,写出了骤雨袭来时的迅猛态势。“吼”从听觉角度,写出骤雨声势之大。

(2)“骤晴”写雨来得急、去得快,暗扣诗题。“山又绿”写出了下雨前后景色变化,隐含牧童因雨停而轻松的心情。

(3)示例一:不好。开篇写暴雨骤至,先声夺人,和结尾雨的骤然停止形成呼应,体现出作者谋篇布局的艺术匠心。如果把第五、六句放在开头,牧童就成了描写重心,冲淡了诗的艺术效果。

示例二:好。先写牧童悠然自得的情状,衬托出骤雨突至的紧张场面,给读者提供了一个阅读视角,增强了身临其境的艺术效果。而按照现在的顺序,在表达上略显突兀。

五、(2011·新课标全国卷)阅读下面这首唐诗,完成8~9题。

春日秦国怀古

周 朴①

荒郊一望欲消魂②,泾水萦纡③傍远村。

牛马放多春草尽,原田耕破古碑存。

云和积雪苍山晚,烟伴残阳绿树昏。

数里黄沙行客路,不堪回首思秦原。

【注】①周朴( ~878):字太朴,吴兴(今属浙江)人。②消魂:这里形容极其哀愁。③泾水:渭水支流,在今陕西省中部,古属秦国。萦纡:旋绕曲折。

8.这首诗表现了诗人什么样的感情?请简要分析。

答:

【解析】本题意在考查鉴赏诗歌思想感情的能力。从题目看本诗是一首怀古诗,映入眼帘的是“荒郊”“破古碑”“积雪”“残阳”“黄沙路”,构成了一幅催人泪下的破败荒凉图,结句的“不堪回首思秦原”显然是对古盛今衰的慨叹。

参考答案:表现了怀古伤今之情。诗人春日眺望泾水之滨,不见春草,只见古碑,行客之路尽是黄沙,想当年秦国何等强盛,看如今唐王朝国势日衰,眼前一片荒凉,于是“不堪回首”之情油然而生。

9.你认为这首诗在写作上是如何处理情景关系的

答:

【解析】本题意在考查鉴赏诗歌的表达技巧的能力。这首诗运用了触景生情、寓情于景的手法。诗人由眼前的“荒郊”“破古碑”“积雪”“残阳”“黄沙路”顿生一种伤今哀情,将这种古盛今衰的慨叹融入眼前的景物描写之中。由眼前破败荒凉的景物寄托一种深深的对现实的慨叹。

参考答案:①触景生情;②寓情于景; ③写哀景抒哀情。

六、(2011·浙江卷)阅读下面这首词,完成21~22题。

蝶恋花·出塞

[清]纳兰性德

今古河山无定据,画角声中,牧马频来去。满目荒凉谁可语?西风吹老丹枫树。从前幽怨应无数。铁马金戈,青冢黄昏路。一往情深深几许?深山夕照深秋雨。

21.这首词开篇有何特点?

答:

【解析】本题考查对句子作用及诗歌内容的理解。上片首句以议论开篇,“今古河山无定据”是一句断语,开篇即言江山多更迭的兴亡之感,其悲慨已见,可谓奠定了全诗的感情基调。

答案:总领全词,点明主旨;议论开篇;奠定感情基调。

22.简析画线句的表现手法。

答:

【解析】本题考查鉴赏诗歌表达技巧的能力。对画线句子进行赏析要注意首先分析句子的形式特点,再分析这种形式或手法的表达效果以及对表达情感的作用。

答案:①以情相问,以景作答。

②化抽象之情为形象之景,增强了全词的抒情效果。

③“深山”、“夕照”、“秋雨”三个意象连用,委婉地表达出词人心中的孤寂、惆怅之情。

七、(2011·安徽卷)阅读下面这首诗,完成8~9题。

琅 玡 溪①

【宋】欧阳修

空山雪消溪水涨,游客渡溪横古槎②。

不知溪源来远近,但见流出山中花。

【注】 ①此诗写于作者被贬滁州(今安徽省境内)期间。琅玡溪在滁州琅玡山。②槎(chá):这里指拼扎而成的简易木桥。

8.这首诗围绕溪水描绘了哪几幅画面?表达了作者怎样的情感?

答:

【解析】本题考查鉴赏文学作品的意境和作者情感态度的能力。

第一问:分析诗歌“意境”。 第一步,描绘诗中展现的图景画面。第二步,概括景物所营造的氛围特点。第三步,分析作者的思想感情。意境(氛围)特点术语有:孤寂冷清、恬静优美、雄浑壮阔、萧瑟凄凉、恬静安谧、雄奇优美、生机勃勃、富丽堂皇、肃杀荒寒、瑰丽雄壮、虚幻飘渺、凄寒萧条、繁华热闹等。第二问:分析“思想感情”和作者“观点态度”。第一步,调动积累,读诗品诗,理解内容,分析情感。思想感情术语:迷恋、忧愁、惆怅、寂寞、伤感、孤独、烦闷、恬淡、闲适、欢乐、仰慕、激愤、坚守节操、忧国忧民等。

第二步,有机整合,准确表述。本题在鉴赏过程中,不但要细读本诗,了解诗人境遇、主观志向,明确注释中点明的时局背景,还要做到知人论世,根据平时所学习的欧阳修的诗歌,如《醉翁亭记》,了解欧阳修的终生志向,然后进行综合思考,才能不遗漏要点。

9.请从虚实结合的角度对诗中三、四两句进行赏析。

答:

【解析】本题考查鉴赏文学作品的形象、作者的情感和表达技巧的能力。赏析“表达技巧”,一般的答题步骤是:第一步,准确指出用了何种手法;第二步,结合诗句阐释为什么用了这种手法;第三步,有时还要指出此手法有效传达出诗人怎样的感情。本题给出了“虚实结合”这种手法,找出具体的诗句,分清景物中哪些是实写,哪些是虚写,然后答出手法的作用即可。

答案:实写山花随溪水流出的景象;虚写山中的春意,以及溪源之远、溪流的曲折。虚实结合,激发了读者的想象,丰富了画面的内涵。

附【赏析】

此诗写于作者被贬滁州(今安徽省境内)期间。公元1045年(宋仁宗庆历五年),欧阳修被贬来到滁州,对琅玡山上美丽的景点非常欣赏,写下了组诗《琅玡山六题》,题咏六处胜景:归云洞、庶子泉、琅玡溪、石屏路、班春亭、惠觉方丈。这首诗就是其中之一。

琅玡山最早在唐代被开发,即“凿石引泉,酬其流以为溪。”这条溪被命名为“琅玡溪”,可谓是“自有此山,便有此泉,不浚不刊,几万斯年”(唐独孤及《琅玡溪述》)。琅玡山历史上亦有“溪山”之称。此诗开头两句描绘了琅玡溪冬去春来,雪融水涨的画面,并状写了游人们为欣赏这美丽的山水而渡溪过桥的情景,反映了琅玡溪景色之美以及作者对此美景的喜爱。结尾两句从溪水飘流落花来写溪流之源头,因见有山中落花从水上流出,源头当在山中无疑,有暗示美景更在深山幽境之意。这两句实写山花随流水流出的景象,虚写山中的春意,以及溪源之远、溪流的曲折。虚实结合,以实喻虚,激发了读者的想象。

答案:这首诗描写了雪消溪涨、游客渡溪、古槎横溪、山花随溪水流出等画面。表现了作者对琅玡溪美景的喜爱之情,体现了作者寄情山水的悠然情怀。

八、(2011·北京卷)阅读下面这首诗,完成12、13题。

示 秬 秸①

张 耒

北邻卖饼儿,每五鼓未旦,即绕街呼卖,虽大寒烈风不废,而时略不少差也。因为作诗,且有所警,示秬、秸。

城头月落霜如雪,楼上五更声欲绝。 捧盘出户歌一声,市楼东西人未行。

北风吹衣射我饼,不忧衣单忧饼冷。 业无高卑志当坚,男儿有求安得闲。

【注】①秬秸:张耒二子张秬、张秸。张耒,北宋著名文学家,曾官太常寺少卿。

12.

①下列的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗前小序交代了本诗写作的起因和目的,凸显了诗作内容的真实性。

B.“歌一声”,是说卖饼儿沿街呼卖时有腔有调,生动形象并富于童趣。

C.卖饼儿衣着单薄,凛冽的寒风吹透了他的衣衫,他却担忧饼冷难卖。

D作者在诗的最后,对两个儿子提出了谆谆告诫,点明了本诗的题旨。

【解析】选B。本题考查初步鉴赏古代诗歌的能力。“富于童趣”错,写出了卖饼儿的艰辛。

②这首诗的写景叙事,平实而富有韵味,请结合具体诗句作简要分析。

答:

【解析】本题考查对诗歌语言的赏析。给出了“平实而富有韵味”,注意一定要结合具体诗句分析。

答案:要点一:平实,没有华丽辞藻,明白如话,通俗浅显。举例:“捧盘出户”“市楼东西”等,均无任何修饰之语。

要点二:有韵味,写景、叙事,蕴含丰富。举例:开篇两句,从视觉和听觉两个方面描绘出了清冷空寂的景色,透露出作者对卖饼儿生活际遇的同情和关怀。其他如“人未行”的空寂街景、“忧饼冷”的心态表露,均语浅而意深。

13.这首诗是张耒为教育自己的孩子而作,请对其中的教育内容和所用的教育方式加以概括,并联系实际谈谈自己的感受。(不少于200字)

答:

【解析】这是一道很有实际教育意义的题目,一改过去置身于诗外纯文学性鉴赏的习惯,贴近学生的生活,切中时代的脉搏,让学生置身于诗内,成了参与者,很有灵活性,也有发挥的空间。

参考答案:教育内容:要点一:无论从事何种职业,都要意志坚定,不畏艰辛。

要点二:要有追求,持之以恒,勤勉而不懈怠。

教育方式:要点一:艺术性,以诗诫子,而不是枯燥说教。

要点二:形象性,以卖饼儿为榜样,激励自己的孩子。

感受:(提示)一定要联系自己的感受,说出观点,有真情实感。

九、(2011·福建卷)阅读下面这首诗歌,回答问题。

晓至湖①上

[清]厉鹗

出郭晓色微, 临水人意静。

水上寒雾生, 弥漫与天永。

折②苇动有声,遥山淡无影。

稍见初日开, 三两列舴艋。

安得学野凫, 泛泛逐清景③。

(选自《清诗选》)

【注】①湖:杭州西湖。②折:弯曲。③景:影。

(1)这首诗情感丰富,请作分析。

答:

【解析】本道试题考查评价文章的思想内容和作者的观点态度。要理解诗歌中的感情,必须对诗歌的意境有个正确的把握。厉鹗既是狭义浙派的奠基人,又是广义浙派中一个时期的代表人物。他的山水诗,所写不仅仅是风景画,而是对山光水色的欣赏,对人生世事的感悟。诗中有画,画中有人,人有所思,值得回味。此诗用清凉的晨雾,清淡的远山,清澈的湖水,清灵的野凫,构成一幅清新宜人的晓湖之景。表现了诗人平静闲适的心态,愿像野凫一样回归自然的情怀。根据以上体会,便能很好地组织答案。

答案:要点:①喜爱幽静:“人意静”、“寒雾生”等;②亲近自然:“临水”、“稍见初日开”等;③向往自由:“学野凫”、“逐清景”等;④自由暂不可得的惆怅:“安得”。(意思对即可)

(2)请从表达技巧的角度对“折苇动有声,遥山淡无影”进行赏析。

答:

【解析】本道试题考查鉴赏文学作品的语言和表达技巧。首先要明确常用的几种手法,包括修辞手法和表现手法。其次,仔细观察题目中所限定的两句诗,将这两句诗细化到每一个词语和字。最后,在答题的步骤上应该注意,不能只是简单地说出用了什么手法和技巧,还要结合用这种手法和技巧所达到的效果。

答案:要点:①对比:以“有声”与“无影”对比,近写声觉,远写视觉,突出层次的远近和景致的深阔。

②对偶:以“折苇”对“遥山”,近景与远景相结合;以“动有声”对“淡无影”,听觉与视觉相结合;节奏优美(或形象丰富,或层次分明),意境深阔、淡雅(或幽静、清新)。(其他看法,言之成理亦可)

十、(2011·湖南卷)阅读下面的古代诗歌,完成题目。

春暮西园

高启

绿池芳草满晴波,春色都从雨里过。

知是人家花落尽,菜畦今日蝶来多。

请任选一个角度赏析本诗。

答:

【解析】本题考查古代诗歌鉴赏的能力。角度任选,开放度极大,是本套试卷的最大亮点。它不再是“问什么答什么”,而是“想什么答什么”,给了考生答题的充分自主权。角度不外乎四个:形象、语言、技巧、情感。

答案:提示:从语言的角度:可分析总体的语言风格;也可抓住“满”“过”“知”等字分析炼字的精妙恰当。

从形象的角度:可联系诗中意象做具体分析;也可联系写景状物分析虚实相生、动静皆备的特色。

从表达技巧的角度:可分析白描、渲染、衬托等艺术手法;也可在句法上分析承接的特点。

从评价作品思想内容的角度:可分析作者对“春暮”的态度;也可评价末句暗点“西园”的用意。

如答案不在以上角度内,言之成理也可。

十一、(2011·江苏卷)阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

春日忆李白

杜 甫

白也诗无敌,飘然思不群。

清新庾开府,俊逸鲍参军。

渭北春天树,江东日暮云。

何时一樽酒,重与细论文。

【注】庾开府、鲍参军:指庾信、鲍熙,均为南北朝时著名诗人。渭北、江东:分别指当时杜甫所在的长安一带与李白所在的长江下游南岸地区。论文:此处指论诗。

(1)这首诗的开头四句从哪三个方面对李白的诗作出了什么样的高度评价?

答:

【解析】本题考查对思想内容的把握能力。该诗是一首律诗,前四句是杜甫对李白诗歌的高度评价,第一句整体评价李白诗的地位无人能比,二、三、四句进一步评价,从“思不群”、“清新”、“俊逸”三个词语可以推断评价的角度应该是思想情趣和风格两个方面。

参考答案:①诗坛地位,无人可比;②诗的思想情趣,洒脱不凡;③诗歌风格,清新、俊逸。

(2)“渭北春天树,江东日暮云”一联表达了什么样的思想感情?用了何种表现手法?

答:

【解析】本题考查对诗歌思想内容的把握和对表现手法的鉴赏能力。从注释中我们可以了解到“渭北”、“江东”分别是杜甫、李白的所在之地,“春天树”和“日暮云”分别是两人所在之地的代表性景物,我们不难推测出诗句“渭北春天树,江东日暮云”中,杜甫是借渭北之景和江东之景,来表达对李白的思念之情。

参考答案:表达了双方翘首遥望的思念之情:作者思念友人李白,想象李白也在思念自己。用了借景抒情、寓情于景的表现手法。

(3)说说这首诗的构思脉络。

答:

【解析】本题考查对诗歌思路的把握能力。全诗共八句,可分为三个层次,1~4句为第一层,对李白高度评价,第5、6句为第二层,借描写两人所在地的特色景物表达对李白的思念,第7、8句为第三层,直抒胸臆,表达对两人相聚饮酒论诗的渴望。

参考答案:立足于诗,怀念李白:从赞美李白的诗歌开始,转为对李白的思念,最后以渴望相见、切磋诗艺作结。

十二、(2011·江西卷).阅读下面这首诗,按要求回答问题。

清明①

黄庭坚

佳节清明桃李笑,野田荒垅自生愁。

雷惊天地龙蛇蛰,雨足郊原草木柔。

人乞祭余骄妾妇,士②甘焚死不公侯。

贤愚千载知谁是,满眼蓬蒿共一丘。

【注】①此诗作于诗人被贬宜州期间。②士:指介之推,春秋时晋人。从晋文公出亡十九年,功成后拒绝做官,隐居绵山被烧死。

(1)这首诗首联写抒情有什么特点?

答:

(2)指出“人乞祭余骄妾妇”用典的出处。这首诗尾联表现了作者怎样的思想感情?

答:

【解析】本题考查古诗词的鉴赏能力,能力层级为E级。要注意从语言、意象、表现手法、思想感情等方面来切入作答。(1)考查表现手法(修辞手法)。抓住首联中“笑”和“愁”,它们同时运用了拟人、对比两种修辞手法,然后结合其表达效果和作用作答。(2)第一问考查典故的出处,考生可结合对“人乞祭余骄妾妇”的理解(人在坟墓前乞求祭品充饥,反而在其妻妾面前夸耀),从而联系到所学课文《齐人有一妻一妾》。第二问可结合《齐人有一妻一妾》所表现的主旨以及作者身遭贬谪的遭遇去理解作者的思想感情。

答案:(1)运用拟人、对比的修辞手法,描写清明时节两种不同的景色,以乐景写哀情,哀景衬哀情。

(2)《孟子》或《齐人有一妻一妾》。表现了诗人对贤愚混杂、是非不分的世道的愤慨;表现出诗人一种无奈的超脱。

附【赏析】

这是诗人触景生情之作,通篇运用对比手法,抒发了人生无常的慨叹。首联以清明节时桃李欢笑与荒冢生愁构成对比,流露出对世事无情的叹息。二联笔锋一转,展现了自然界万物复苏的景象,正与后面两联的满眼蓬蒿荒丘构成了强烈的对比。由清明扫墓想到齐人乞食,由寒食禁烟想到介子推焚死,不论贤愚,到头来都是一黄土。诗人看到大自然的一片生机,想到的却是人世间不可逃脱的死亡的命运,表达了一种消极虚无的思想,悲凉的情绪缠绕于诗行间。这与诗人一生政治上的坎坷以及他所受的禅宗思想的浓厚影响是分不开的。但作品体现了作者的人生价值取向,鞭挞了人性丑恶,看似消极,实则愤激。

十三、(2011 ·大纲全国卷)阅读下面这首宋词,然后回答问题。

关 河 令

周邦彦①

秋阴时晴渐向暝,变一庭凄冷。伫听寒声②,云深无雁影③。更深人去寂静,但照壁孤灯相映。酒已都醒,如何消夜永!

【注】①周邦彦(1056~1121):字美成,号清真居士,钱塘(今浙江杭州)人。②寒声:指秋声,如风声、落叶声、虫鸣声等。③雁:古人认为雁能传书。

(1)从上、下两阕的首句看,这首词是以什么为线索来写的?请简要说明。

答:

【解析】本题考查鉴赏诗歌构思技巧的能力。题干已经明确提示从两阕的首句看,而上阕的“渐向暝”和下阕的“更深人去寂静”,是比较明显的一个时间过渡,据此可以看出是时间线索。

答案:是以时间推移为线索来写的。上阕写的情景发生在日间“渐向暝”时;下阕写作者难以入眠的情景已经推移至更深、人去、夜寂静时。(答出以时间为线索的给1分,能简要说明的给2分。意思答对即可。)

(2)简要分析作者在这首词中所表现的心情。

答:

【解析】本题考查鉴赏作者思想感情的能力。解答时应结合词中运用的具体意象以及由此展现的意境,整体把握作者寄寓在景物描写中的思想感情。从上阕的“凄冷”、“无雁影”能看到词人思念亲人却无音信的凄凉心情,从下阕“寂静”、“孤灯”、“酒醒”、“夜永”能看到词人长夜无眠的孤寂心情。

答案:作者在词中表现了思家、孤寂的心情。上阕写作者站在庭院等候亲人的消息,但盼来的只是“无雁影”;下阕写作者本想借酒浇愁,酒醒之后,却愁上加愁,于是感叹不已,使孤栖之愁更深一层。(答出心情的,给2分;能简析表现的,给3分。意思答对即可。)

十四、(2011·湖北卷)阅读下面两首宋诗,完成后面的题目。

登城

刘敞

雨映寒空半有无,重楼闲上倚城隅。

浅深山色高低树,一片江南水墨图。

望湖楼晚景

苏轼

横风吹雨入楼斜,壮观应须好句夸。

雨过潮平江海碧,电光时掣紫金蛇。

(1)两诗均写江南雨景,但景色有异,《登城》写的是,《望湖楼晚景》写的是疾风骤雨。

【解析】本题考查对诗歌内容的鉴赏能力。答题时要利用想象和联想的能力,还原诗中意境。根据诗中“半有无”“浅深山色”“高低树”,可知《登城》写的应是江南细雨濛濛的景象。

答案:濛濛细雨

(2)两诗第三句都描写相对静止的画面,请分别说说它们在原诗结构中的作用。

答:

【解析】本题考查对诗歌内容和表达技巧的鉴赏能力。回答此类问题,必须要立足全诗意境,刘诗写濛濛细雨,而“浅深山色高低树”既写出了细雨的景象,又是下一句“江南水墨图”的主要内容。苏诗主要表现的是疾风骤雨,经历了一番“横风吹雨”,出现“雨过潮平”的静景,正是要为下一句“电光时掣”蓄势。

答案:刘诗第三句承接前两句,并与濛濛细雨叠加,以形成下句所云“江南水墨图”意境。苏诗第三句从“横风吹雨”转入“雨过潮平”,为描写雷电蓄势。

(3)以上两首诗,刘诗优美,苏诗壮美,请结合诗句赏析。

答:

【解析】本题考查对诗歌语言和表达技巧的鉴赏能力。答题时要根据题干信息,从诗中的关键意象入手,比如刘敞笔下的细雨、山色,再加上想象中的“江南水墨图”可见其“优美”,苏轼笔下的“横风吹雨”“电光时掣”再有“雨过潮平”的蓄势,更见其“壮美”。

答案:刘诗用“雨映寒空半有无”作为背景,用“浅深山色高低树”作为主景,虚实结合,浓淡配置,相互映衬,描绘出“一片江南水墨图”的优美画面。

苏诗描绘的是由疾风、骤雨、雷电所构成的壮美景观,“横风吹雨”“电光时掣”先后出现,中间插入“雨过潮平”的短暂平静,跌宕起伏,更凸显其壮观。

十五、(2011·四川卷)阅读下面的宋诗,然后回答问题。

怀天经、智老,因访之

陈与义

今年二月冻初融,睡起苕溪绿向东。

客子光阴诗卷里,杏花消息雨声中。

西庵禅伯还多病,北栅儒先只固穷。

忽忆轻舟寻二子,纶巾鹤氅试春风。

(选自《陈与义集校笺》)

【注】天经,姓叶,名懋;智老,即大圆洪智和尚。诗中“禅伯”指大圆洪智,“儒先”指叶天经。

(1)请简要概括诗中诗人的形象特点。

答:

(2)请对这首诗第二联进行赏析。

答:

【解析】绍兴六年二月,陈与义寓居苕溪畔的青镇,怀念对岸的两位朋友天经和智老,因而写下这首诗。作品的开篇写时间变化,一夜之间,春水已涨,尽向东流,顿生怀友、访友之意。但笔意至此,先出一折,从自己写起。安于贫贱,甘于淡泊,在吟诗作赋的生涯中,看到杏花春雨又送来一个春天,心中充满了顺适之感。自己如此,友人又何不然?所以下面写到禅伯之多病,儒生之固穷。实则写己即写友,写友即写己,二者交相为用,互为生发,以见出心灵的相契,见出溪涨思友的心理依据。有了前面的铺垫,末二句就顺理成章地踏上了访友的路途。至于见到友人后的情形,却全都忽略了,留给读者自己去想象。

“客子光阴诗卷里,杏花消息雨声中”是陈与义的名句,曾经得到宋高宗的赞赏。这一联,就对仗来说,除了“里”、“中”外,其余都不算工对,但也正因为如此,反映了作者在古典诗歌的对仗艺术上所作的探索。

答案:(1)诗人形象:情趣高雅、珍视友情、风流飘逸。

(2)示例:诗人客居外地,以诗自娱,观赏杏花,此种生活,是苦是乐,是愁是喜,诗中并未直接道出,给读者留下了想象空间。“客子”对“杏花”,“诗卷”对“雨声”,融情于景,以自然清新的笔调表现诗人的平淡闲适之情。

十六、(2011·重庆卷)阅读下面这首诗,然后回答问题。

渡江

【明】张弼

扬子江头几问津,风波如旧客愁新。

西飞白日忙于我,南去青山冷笑人。

孤枕不胜乡国梦,敞裘犹带帝京尘。

交游落落俱星散,吟对沙鸥一怆神。

(1)“客愁”在诗中表现在哪些方面?请加以概括。

答:

【解析】首联起总括作用,从其他三联中归纳出与愁的表现有关的关键词语,进行总结即可。

答案:奔波忙碌(几问津、忙于我),孤身在外(孤枕),思念家乡(乡国梦),朋友零落(交游落落)。

(2)指出“吟对沙鸥一怆神”中“沙鸥”意象的作用。

答:

【解析】

沙鸥,是诗人们常常用来抒发内心因漂泊无依而伤感的意象。如杜甫《旅夜书怀》:“名岂文章著?官应老病休。飘飘何所似?天地一沙鸥。”诗人即景自况以抒悲怀,水天空阔,沙鸥飘零,人似沙鸥,转徙江湖。本诗也是如此,用沙鸥的到处飞翔衬托作者的孤单漂泊。

答案:以到处飞翔的沙鸥衬托作者的孤单漂泊。

附诗歌赏析:

在这扬子江头,我已经是几度经过渡口了,江中的风波还像以前一样,作为客人的我却又添了新愁。在船上,看到向西飞去的白日比我还要忙碌,向南走去的青山冷冷地讥笑我这个失意的人。独自睡去,却又为思念家乡的梦惊醒,破旧的衣服上还沾有京师的尘土。朋友都像星星一样零星地散落在各地,面对着江上飞来飞去的沙鸥吟诗,联想到自己孤单漂泊的情形,心中立刻产生了怆然之情。

一、(2011·广东卷)阅读下面的宋词,然后回答问题。

减字木兰花

苏轼

莺初解语,最是一年春好处。

微雨如酥,草色遥看近却无。

休辞醉倒,花不看开人易老。

莫待春回,颠倒红英间绿苔。

(1)词中所写的春天的最美好时节是什么时候?为什么?结合词中的描写简要说明。

答:

【解析】本题意在考查鉴赏诗歌的内容的能力。考查对诗歌内容的理解,难度较小。词的上阕,黄莺才刚刚懂得开口唱几句春天的歌,天空也刚刚下着如酥的小雨,嫩嫩的草尖刚刚冒出地面,在微雨里,眼前觉察不到它的存在,只有远远望去,才发现有一层的嫩绿铺在地面。诗人所写的这些景物都独具初春的特点。

答案:早春(初春)。从“莺初解语”的“初”字,“微雨”的“微”字,“草色遥看近却无”的特点可以看出。

(2)结合全词,简要分析词中所表达的思想感情。

答:

【解析】本题意在考查鉴赏诗歌的思想感情的能力。整首诗可以这样解:“黄莺才刚刚懂得开口唱几句春天的歌,这是一年当中春色最好的时候吧。天空下着如酥的小雨,嫩嫩的草尖刚刚冒出地面,在微雨里,眼前觉察不到它的存在,只有遥远望去,才发现有一层的绿铺在地面。不要推辞会醉倒在这个季节。花是不经开的,人是容易老的。不要等到浓烈的春天回到大地时再触目伤怀,你我颠倒唏嘘、百般感慨在红英凋零、绿苔如茵之间。”根据词意我们可以揣测:趁年轻时潇洒走一回,及时把握青春年华,珍惜一生中最好的时光,及时行乐,不要到年老时后悔颠倒,无所作为,大概就是作者想要表达的思想感情了。

答案:上片通过“莺初解语”、“春好处”、“微雨如酥”、“草色”表达了词人对早春的喜爱之情。下片通过“休辞”、“人易老”、“莫待”表达了词人对光阴的珍惜之情。劝导人们不要虚度人生,要珍惜大好青春时光。

二、(2011·辽宁卷)阅读下面这首宋诗,完成8~9题。

题郑防画夹五首①(其一)

黄庭坚

惠崇②烟雨归雁,坐我潇湘洞庭③。

欲唤扁舟归去,故人言是丹青。

【注】①郑防:画的收藏者,生平不详。画夹:分页装潢的画册。②惠崇:北宋僧人,画家。擅长画雁、鹅、鹭鸶及水乡景色。③潇湘:指湘江,流入洞庭湖。

8.请从画境、真景以及两者的关系对本诗进行赏析。

答:

【解析】本题考查“鉴赏诗歌的景物形象”的能力。能力层级是E级。本诗是绘画诗,鉴赏时要抓住画中的景物,感受其所营造的意境、氛围。要从画境、真景以及两者的关系来进行赏析,还必须结合诗中观画者(作者)的反应。作答时,一要描摹画面景物,二要交代观画者的表现。

答案:作者看惠崇的一幅画,画面上烟雨笼罩湖面,天上掠过归雁;进而作者仿佛已由画境置身于现实的湖上,望着归雁,就想唤一条小船归去;突然,耳旁响起朋友的声音:这是一幅画。于是作者才发现自己是将画境当作真景了。作者从画面引出真景,再从真景返回画境。

答出画境的,给2分;答出想象中的真景的,给2分;答出从画面引出想象中的真景、再返回画面的。给2分。

意思答对即可。

9.古代有人批评这首诗说,要别人提醒后作者才想起眼前只是一幅画,这“太过”、太夸张了。你认为这个批评恰当吗 请简要说明理由。

答:

【解析】本题考查“鉴赏诗歌的表达技巧”的能力。能力层级是E级。一般来说,涉及诗评的试题,大多和诗歌表达技巧有关。分析本题,判断是不是“太过”、太夸张了,要看作者的意图,前三句写的是湖中景致及景色之动人,待到作者欲买舟一游时,方明白并非真景,原来乃是画。前三句的烘托,目的全为闪出最后一句,足见颇具匠心,深析透辟,即以意胜。

答案:不恰当。表面看,这首诗确有不合常理处,但其实十分高妙,生动地表现了诗人因欣赏画中景色而产生幻觉的一种独特感受,从而赞赏画的高度逼真。批评者却未能领悟诗的这种佳趣。

答出诗表面不合理但其实很高妙的,给2分;能作简要说明的,给3分。意思答对即可。

如认为前人的说法恰当,只要言之成理,也可给分。

三、(2011·山东卷)阅读下面这首唐诗,回答问题。

咏 山 泉

储光羲

山中有流水,借问不知名。映地为天色,飞空作雨声。

转来深涧满,分出小池平。恬淡无人见,年年长自清。

(1)结合全诗,简要分析“映地为天色,飞空作雨声”的妙处。

答:

【解析】本题考查鉴赏诗歌的语言的能力。鉴赏诗句的妙处可按以下步骤进行:①说出这个句子在诗中的含意及其描绘了怎样的景象;②分析句子使用的手法和在诗中的作用(如写出了什么或表现了什么等);③点评该句的妙处(如该句对突出主旨所起的作用或该句在诗中结构上所起的作用等)。从内容上说这两句写了山泉美妙的声音与奇异的色彩,在结构上与上面的描写形成抑扬关系,也为下文称赞山泉作了铺垫。

参考答案:这两句从声与色的角度描写了山泉的情态。山泉平缓流淌时,清澈见底,水面映照天光云色;凌空而下时,水石相激,作风雨之声。山泉虽然无名,却有映地照天、兴风作雨的奇观。

这两句与前面两句形成了先抑后扬(欲扬先抑)的效果。前两句写山泉的平凡无名,为抑;这两句凸现泉流山中的奇观,为扬。如此描写也为最后两句称赞山泉作了铺垫。

(2)这首诗中的“山泉”具有什么品格?诗人借咏山泉表现了怎样的情怀?

答:

【解析】本题考查鉴赏诗歌的形象的能力。分析诗歌形象应走好三步:①分析形象描写,识别性质;②概括描述形象特征;③展示形象的意义。答案由三部分构成:①诗歌塑造了(描述了)什么形象(意境)。②形象(意境)的基本特征(如何展现的)。③形象的意义(作者的情感、理想、追求、品性等)。本诗前六句写景,描写山泉的平凡、色彩和声音,最后两句赞美山泉的品格,寄托了诗人的人格追求。

参考答案:这首诗在表现山泉得天地之声色,具满涧平池之能的同时,又表现了山泉恬淡自然、清高自守的品格。

诗人借咏山泉表现了淡泊清高、任性自然的情怀。

附赏析:

唐代诗人储光羲,以写山水田园诗著称,其诗多描绘农家生活、田园风光,抒写个人情怀、朋友情谊,笔调质朴、自然、生动。《咏山泉》可谓诗人吟咏山水的著名诗作。

首联叙事点题,紧扣“泉”字,起得平和自然。静寂的深山里,一股清泉徐徐流动,给这僻远之所平添一丝生气;面对此番景象,诗人真想问山泉有无一个让人记得住的名字,可是无从知晓。其既惊喜又遗憾的心情充溢于字里行间。颔联承接上文,从正面立意,描绘山泉的出俗形象。诗人从广阔的立体空间着笔,生动地摹绘出山泉的澄澈与灵动:它流淌在平地之时,恰似一面新亮的镜子将蔚蓝的天宇尽映水底;它飞泻于山下之际,又如潇潇春雨般泼洒半空,煞是壮观。此联取景清晰,摹象精致,对仗谨严,通过大胆的想象,细腻的刻画,把飘逸的山泉的形象描绘得生动可感。颈联从反面立意,转写山泉遭遇冷落的境况:尽管山泉清净而鲜活,可是当它流入深涧,水满溢出,分引到小池的时候,山泉原先的那种澄清,那种灵气,被这窒息的环境遮盖了,仿佛有谁不愿意看到山泉的“映地”“飞空”。这些描写,意在为后文蓄势。尾联由叙而议,点明诗旨:山泉的“恬淡”无人关注,可它仍然年复一年,自洁自清,保持着一尘不染的秉性。

由此看来,《咏山泉》是一首别致的山水诗,其独特的艺术技巧可与王维的《山居秋暝》相媲美:全诗形象生动,画面清新鲜丽,诗人既泼墨渲染,又精雕细刻,把清冷丰溢的山间清泉逼真地展示于读者面前。《咏山泉》又是一首有所寄托的咏物诗——作品采用拟人手法,寓情于景,写山泉的“不知名”,说山泉的“无人见”;写山泉的“恬淡”,说山泉的“长自清”。这一切,都在暗示人们:山泉即诗人自己,山泉的特点即诗人要追求的个性,其崇尚恬淡自然、飘逸出俗的高洁境界了然可观,耐人回味。总之,咏山泉与明心志和谐统一,使本诗“格高调逸,趣远情深,削尽常言”。

四、(2011·天津卷)阅读下面的诗,按要求作答。

骤雨

[宋]华岳

牛尾乌云泼浓墨,牛头风雨翻车轴。

怒涛顷刻卷沙滩,十万军声吼鸣瀑。

牧童家住溪西曲,侵早骑牛牧溪北。

慌忙冒雨急渡溪,雨势骤晴山又绿。

——据文渊阁《四库全书》

(1)第三、四句中“卷”“吼”两个词有什么表达效果?请结合诗句简析。

答:

(2)请结合全诗,赏析“雨势骤晴山又绿”一句。

答:

(3)有人说,本诗第五、六句可以放在开头,你认为好还是不好,为什么?

答:

【解析】这首诗非常真切地写出了农村中夏日急雨的壮观景象。一个家住溪西的牧童,大清早骑着牛来到溪北放牧。正在放牧的时候,忽然风雨骤至。诗歌就从暴雨将至的一刹那写起。在牧童的身后,乌云密布,一片阴沉。“泼浓墨”是说天空呈现出深黑色,就像泼上了大片浓墨一般。在他的眼前,暴雨已经倾泻了下来。“翻车轴”形容风雨声大,就像是农村里用水车汲水,轴翻水涌,发出哗啦哗啦的声响。 首联两句,一写暴雨将至,一写暴雨已至;两者相距仅在“牛尾”“牛头”之间,正如俗谚所说的“夏雨分牛脊”。而颔联的“怒涛”“卷”“十万军声”“吼”等词语,从视觉和听觉两个角度渲染出夏雨的来势之猛、之大。颈联,则介绍牧童的放牧情况。尾联则写夏雨来去“骤然”的特点,通过牧童的举动写出了骤雨的情趣。

解答本题第(1)问,要分析出这两个词语是如何表现“骤雨”特点的。第(2)问,要分析出 “骤晴”“山又绿”所隐含的意思,可从夏雨的特点及牧童的情绪上考虑。第(3)问,可根据自己对诗歌前后内容的理解发表自己的观点,这一问具有探究性,答案也较开放,能自圆其说即可。

答案:(1)“卷”从视觉角度,写出了骤雨袭来时的迅猛态势。“吼”从听觉角度,写出骤雨声势之大。

(2)“骤晴”写雨来得急、去得快,暗扣诗题。“山又绿”写出了下雨前后景色变化,隐含牧童因雨停而轻松的心情。

(3)示例一:不好。开篇写暴雨骤至,先声夺人,和结尾雨的骤然停止形成呼应,体现出作者谋篇布局的艺术匠心。如果把第五、六句放在开头,牧童就成了描写重心,冲淡了诗的艺术效果。

示例二:好。先写牧童悠然自得的情状,衬托出骤雨突至的紧张场面,给读者提供了一个阅读视角,增强了身临其境的艺术效果。而按照现在的顺序,在表达上略显突兀。

五、(2011·新课标全国卷)阅读下面这首唐诗,完成8~9题。

春日秦国怀古

周 朴①

荒郊一望欲消魂②,泾水萦纡③傍远村。

牛马放多春草尽,原田耕破古碑存。

云和积雪苍山晚,烟伴残阳绿树昏。

数里黄沙行客路,不堪回首思秦原。

【注】①周朴( ~878):字太朴,吴兴(今属浙江)人。②消魂:这里形容极其哀愁。③泾水:渭水支流,在今陕西省中部,古属秦国。萦纡:旋绕曲折。

8.这首诗表现了诗人什么样的感情?请简要分析。

答:

【解析】本题意在考查鉴赏诗歌思想感情的能力。从题目看本诗是一首怀古诗,映入眼帘的是“荒郊”“破古碑”“积雪”“残阳”“黄沙路”,构成了一幅催人泪下的破败荒凉图,结句的“不堪回首思秦原”显然是对古盛今衰的慨叹。

参考答案:表现了怀古伤今之情。诗人春日眺望泾水之滨,不见春草,只见古碑,行客之路尽是黄沙,想当年秦国何等强盛,看如今唐王朝国势日衰,眼前一片荒凉,于是“不堪回首”之情油然而生。

9.你认为这首诗在写作上是如何处理情景关系的

答:

【解析】本题意在考查鉴赏诗歌的表达技巧的能力。这首诗运用了触景生情、寓情于景的手法。诗人由眼前的“荒郊”“破古碑”“积雪”“残阳”“黄沙路”顿生一种伤今哀情,将这种古盛今衰的慨叹融入眼前的景物描写之中。由眼前破败荒凉的景物寄托一种深深的对现实的慨叹。

参考答案:①触景生情;②寓情于景; ③写哀景抒哀情。

六、(2011·浙江卷)阅读下面这首词,完成21~22题。

蝶恋花·出塞

[清]纳兰性德

今古河山无定据,画角声中,牧马频来去。满目荒凉谁可语?西风吹老丹枫树。从前幽怨应无数。铁马金戈,青冢黄昏路。一往情深深几许?深山夕照深秋雨。

21.这首词开篇有何特点?

答:

【解析】本题考查对句子作用及诗歌内容的理解。上片首句以议论开篇,“今古河山无定据”是一句断语,开篇即言江山多更迭的兴亡之感,其悲慨已见,可谓奠定了全诗的感情基调。

答案:总领全词,点明主旨;议论开篇;奠定感情基调。

22.简析画线句的表现手法。

答:

【解析】本题考查鉴赏诗歌表达技巧的能力。对画线句子进行赏析要注意首先分析句子的形式特点,再分析这种形式或手法的表达效果以及对表达情感的作用。

答案:①以情相问,以景作答。

②化抽象之情为形象之景,增强了全词的抒情效果。

③“深山”、“夕照”、“秋雨”三个意象连用,委婉地表达出词人心中的孤寂、惆怅之情。

七、(2011·安徽卷)阅读下面这首诗,完成8~9题。

琅 玡 溪①

【宋】欧阳修

空山雪消溪水涨,游客渡溪横古槎②。

不知溪源来远近,但见流出山中花。

【注】 ①此诗写于作者被贬滁州(今安徽省境内)期间。琅玡溪在滁州琅玡山。②槎(chá):这里指拼扎而成的简易木桥。

8.这首诗围绕溪水描绘了哪几幅画面?表达了作者怎样的情感?

答:

【解析】本题考查鉴赏文学作品的意境和作者情感态度的能力。

第一问:分析诗歌“意境”。 第一步,描绘诗中展现的图景画面。第二步,概括景物所营造的氛围特点。第三步,分析作者的思想感情。意境(氛围)特点术语有:孤寂冷清、恬静优美、雄浑壮阔、萧瑟凄凉、恬静安谧、雄奇优美、生机勃勃、富丽堂皇、肃杀荒寒、瑰丽雄壮、虚幻飘渺、凄寒萧条、繁华热闹等。第二问:分析“思想感情”和作者“观点态度”。第一步,调动积累,读诗品诗,理解内容,分析情感。思想感情术语:迷恋、忧愁、惆怅、寂寞、伤感、孤独、烦闷、恬淡、闲适、欢乐、仰慕、激愤、坚守节操、忧国忧民等。

第二步,有机整合,准确表述。本题在鉴赏过程中,不但要细读本诗,了解诗人境遇、主观志向,明确注释中点明的时局背景,还要做到知人论世,根据平时所学习的欧阳修的诗歌,如《醉翁亭记》,了解欧阳修的终生志向,然后进行综合思考,才能不遗漏要点。

9.请从虚实结合的角度对诗中三、四两句进行赏析。

答:

【解析】本题考查鉴赏文学作品的形象、作者的情感和表达技巧的能力。赏析“表达技巧”,一般的答题步骤是:第一步,准确指出用了何种手法;第二步,结合诗句阐释为什么用了这种手法;第三步,有时还要指出此手法有效传达出诗人怎样的感情。本题给出了“虚实结合”这种手法,找出具体的诗句,分清景物中哪些是实写,哪些是虚写,然后答出手法的作用即可。

答案:实写山花随溪水流出的景象;虚写山中的春意,以及溪源之远、溪流的曲折。虚实结合,激发了读者的想象,丰富了画面的内涵。

附【赏析】

此诗写于作者被贬滁州(今安徽省境内)期间。公元1045年(宋仁宗庆历五年),欧阳修被贬来到滁州,对琅玡山上美丽的景点非常欣赏,写下了组诗《琅玡山六题》,题咏六处胜景:归云洞、庶子泉、琅玡溪、石屏路、班春亭、惠觉方丈。这首诗就是其中之一。

琅玡山最早在唐代被开发,即“凿石引泉,酬其流以为溪。”这条溪被命名为“琅玡溪”,可谓是“自有此山,便有此泉,不浚不刊,几万斯年”(唐独孤及《琅玡溪述》)。琅玡山历史上亦有“溪山”之称。此诗开头两句描绘了琅玡溪冬去春来,雪融水涨的画面,并状写了游人们为欣赏这美丽的山水而渡溪过桥的情景,反映了琅玡溪景色之美以及作者对此美景的喜爱。结尾两句从溪水飘流落花来写溪流之源头,因见有山中落花从水上流出,源头当在山中无疑,有暗示美景更在深山幽境之意。这两句实写山花随流水流出的景象,虚写山中的春意,以及溪源之远、溪流的曲折。虚实结合,以实喻虚,激发了读者的想象。

答案:这首诗描写了雪消溪涨、游客渡溪、古槎横溪、山花随溪水流出等画面。表现了作者对琅玡溪美景的喜爱之情,体现了作者寄情山水的悠然情怀。

八、(2011·北京卷)阅读下面这首诗,完成12、13题。

示 秬 秸①

张 耒

北邻卖饼儿,每五鼓未旦,即绕街呼卖,虽大寒烈风不废,而时略不少差也。因为作诗,且有所警,示秬、秸。

城头月落霜如雪,楼上五更声欲绝。 捧盘出户歌一声,市楼东西人未行。

北风吹衣射我饼,不忧衣单忧饼冷。 业无高卑志当坚,男儿有求安得闲。

【注】①秬秸:张耒二子张秬、张秸。张耒,北宋著名文学家,曾官太常寺少卿。

12.

①下列的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.诗前小序交代了本诗写作的起因和目的,凸显了诗作内容的真实性。

B.“歌一声”,是说卖饼儿沿街呼卖时有腔有调,生动形象并富于童趣。

C.卖饼儿衣着单薄,凛冽的寒风吹透了他的衣衫,他却担忧饼冷难卖。

D作者在诗的最后,对两个儿子提出了谆谆告诫,点明了本诗的题旨。

【解析】选B。本题考查初步鉴赏古代诗歌的能力。“富于童趣”错,写出了卖饼儿的艰辛。

②这首诗的写景叙事,平实而富有韵味,请结合具体诗句作简要分析。

答:

【解析】本题考查对诗歌语言的赏析。给出了“平实而富有韵味”,注意一定要结合具体诗句分析。

答案:要点一:平实,没有华丽辞藻,明白如话,通俗浅显。举例:“捧盘出户”“市楼东西”等,均无任何修饰之语。

要点二:有韵味,写景、叙事,蕴含丰富。举例:开篇两句,从视觉和听觉两个方面描绘出了清冷空寂的景色,透露出作者对卖饼儿生活际遇的同情和关怀。其他如“人未行”的空寂街景、“忧饼冷”的心态表露,均语浅而意深。

13.这首诗是张耒为教育自己的孩子而作,请对其中的教育内容和所用的教育方式加以概括,并联系实际谈谈自己的感受。(不少于200字)

答:

【解析】这是一道很有实际教育意义的题目,一改过去置身于诗外纯文学性鉴赏的习惯,贴近学生的生活,切中时代的脉搏,让学生置身于诗内,成了参与者,很有灵活性,也有发挥的空间。

参考答案:教育内容:要点一:无论从事何种职业,都要意志坚定,不畏艰辛。

要点二:要有追求,持之以恒,勤勉而不懈怠。

教育方式:要点一:艺术性,以诗诫子,而不是枯燥说教。

要点二:形象性,以卖饼儿为榜样,激励自己的孩子。

感受:(提示)一定要联系自己的感受,说出观点,有真情实感。

九、(2011·福建卷)阅读下面这首诗歌,回答问题。

晓至湖①上

[清]厉鹗

出郭晓色微, 临水人意静。

水上寒雾生, 弥漫与天永。

折②苇动有声,遥山淡无影。

稍见初日开, 三两列舴艋。

安得学野凫, 泛泛逐清景③。

(选自《清诗选》)

【注】①湖:杭州西湖。②折:弯曲。③景:影。

(1)这首诗情感丰富,请作分析。

答:

【解析】本道试题考查评价文章的思想内容和作者的观点态度。要理解诗歌中的感情,必须对诗歌的意境有个正确的把握。厉鹗既是狭义浙派的奠基人,又是广义浙派中一个时期的代表人物。他的山水诗,所写不仅仅是风景画,而是对山光水色的欣赏,对人生世事的感悟。诗中有画,画中有人,人有所思,值得回味。此诗用清凉的晨雾,清淡的远山,清澈的湖水,清灵的野凫,构成一幅清新宜人的晓湖之景。表现了诗人平静闲适的心态,愿像野凫一样回归自然的情怀。根据以上体会,便能很好地组织答案。

答案:要点:①喜爱幽静:“人意静”、“寒雾生”等;②亲近自然:“临水”、“稍见初日开”等;③向往自由:“学野凫”、“逐清景”等;④自由暂不可得的惆怅:“安得”。(意思对即可)

(2)请从表达技巧的角度对“折苇动有声,遥山淡无影”进行赏析。

答:

【解析】本道试题考查鉴赏文学作品的语言和表达技巧。首先要明确常用的几种手法,包括修辞手法和表现手法。其次,仔细观察题目中所限定的两句诗,将这两句诗细化到每一个词语和字。最后,在答题的步骤上应该注意,不能只是简单地说出用了什么手法和技巧,还要结合用这种手法和技巧所达到的效果。

答案:要点:①对比:以“有声”与“无影”对比,近写声觉,远写视觉,突出层次的远近和景致的深阔。

②对偶:以“折苇”对“遥山”,近景与远景相结合;以“动有声”对“淡无影”,听觉与视觉相结合;节奏优美(或形象丰富,或层次分明),意境深阔、淡雅(或幽静、清新)。(其他看法,言之成理亦可)

十、(2011·湖南卷)阅读下面的古代诗歌,完成题目。

春暮西园

高启

绿池芳草满晴波,春色都从雨里过。

知是人家花落尽,菜畦今日蝶来多。

请任选一个角度赏析本诗。

答:

【解析】本题考查古代诗歌鉴赏的能力。角度任选,开放度极大,是本套试卷的最大亮点。它不再是“问什么答什么”,而是“想什么答什么”,给了考生答题的充分自主权。角度不外乎四个:形象、语言、技巧、情感。

答案:提示:从语言的角度:可分析总体的语言风格;也可抓住“满”“过”“知”等字分析炼字的精妙恰当。

从形象的角度:可联系诗中意象做具体分析;也可联系写景状物分析虚实相生、动静皆备的特色。

从表达技巧的角度:可分析白描、渲染、衬托等艺术手法;也可在句法上分析承接的特点。

从评价作品思想内容的角度:可分析作者对“春暮”的态度;也可评价末句暗点“西园”的用意。

如答案不在以上角度内,言之成理也可。

十一、(2011·江苏卷)阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

春日忆李白

杜 甫

白也诗无敌,飘然思不群。

清新庾开府,俊逸鲍参军。

渭北春天树,江东日暮云。

何时一樽酒,重与细论文。

【注】庾开府、鲍参军:指庾信、鲍熙,均为南北朝时著名诗人。渭北、江东:分别指当时杜甫所在的长安一带与李白所在的长江下游南岸地区。论文:此处指论诗。

(1)这首诗的开头四句从哪三个方面对李白的诗作出了什么样的高度评价?

答:

【解析】本题考查对思想内容的把握能力。该诗是一首律诗,前四句是杜甫对李白诗歌的高度评价,第一句整体评价李白诗的地位无人能比,二、三、四句进一步评价,从“思不群”、“清新”、“俊逸”三个词语可以推断评价的角度应该是思想情趣和风格两个方面。

参考答案:①诗坛地位,无人可比;②诗的思想情趣,洒脱不凡;③诗歌风格,清新、俊逸。

(2)“渭北春天树,江东日暮云”一联表达了什么样的思想感情?用了何种表现手法?

答:

【解析】本题考查对诗歌思想内容的把握和对表现手法的鉴赏能力。从注释中我们可以了解到“渭北”、“江东”分别是杜甫、李白的所在之地,“春天树”和“日暮云”分别是两人所在之地的代表性景物,我们不难推测出诗句“渭北春天树,江东日暮云”中,杜甫是借渭北之景和江东之景,来表达对李白的思念之情。

参考答案:表达了双方翘首遥望的思念之情:作者思念友人李白,想象李白也在思念自己。用了借景抒情、寓情于景的表现手法。

(3)说说这首诗的构思脉络。

答:

【解析】本题考查对诗歌思路的把握能力。全诗共八句,可分为三个层次,1~4句为第一层,对李白高度评价,第5、6句为第二层,借描写两人所在地的特色景物表达对李白的思念,第7、8句为第三层,直抒胸臆,表达对两人相聚饮酒论诗的渴望。

参考答案:立足于诗,怀念李白:从赞美李白的诗歌开始,转为对李白的思念,最后以渴望相见、切磋诗艺作结。

十二、(2011·江西卷).阅读下面这首诗,按要求回答问题。

清明①

黄庭坚

佳节清明桃李笑,野田荒垅自生愁。

雷惊天地龙蛇蛰,雨足郊原草木柔。

人乞祭余骄妾妇,士②甘焚死不公侯。

贤愚千载知谁是,满眼蓬蒿共一丘。

【注】①此诗作于诗人被贬宜州期间。②士:指介之推,春秋时晋人。从晋文公出亡十九年,功成后拒绝做官,隐居绵山被烧死。

(1)这首诗首联写抒情有什么特点?

答:

(2)指出“人乞祭余骄妾妇”用典的出处。这首诗尾联表现了作者怎样的思想感情?

答:

【解析】本题考查古诗词的鉴赏能力,能力层级为E级。要注意从语言、意象、表现手法、思想感情等方面来切入作答。(1)考查表现手法(修辞手法)。抓住首联中“笑”和“愁”,它们同时运用了拟人、对比两种修辞手法,然后结合其表达效果和作用作答。(2)第一问考查典故的出处,考生可结合对“人乞祭余骄妾妇”的理解(人在坟墓前乞求祭品充饥,反而在其妻妾面前夸耀),从而联系到所学课文《齐人有一妻一妾》。第二问可结合《齐人有一妻一妾》所表现的主旨以及作者身遭贬谪的遭遇去理解作者的思想感情。

答案:(1)运用拟人、对比的修辞手法,描写清明时节两种不同的景色,以乐景写哀情,哀景衬哀情。

(2)《孟子》或《齐人有一妻一妾》。表现了诗人对贤愚混杂、是非不分的世道的愤慨;表现出诗人一种无奈的超脱。

附【赏析】

这是诗人触景生情之作,通篇运用对比手法,抒发了人生无常的慨叹。首联以清明节时桃李欢笑与荒冢生愁构成对比,流露出对世事无情的叹息。二联笔锋一转,展现了自然界万物复苏的景象,正与后面两联的满眼蓬蒿荒丘构成了强烈的对比。由清明扫墓想到齐人乞食,由寒食禁烟想到介子推焚死,不论贤愚,到头来都是一黄土。诗人看到大自然的一片生机,想到的却是人世间不可逃脱的死亡的命运,表达了一种消极虚无的思想,悲凉的情绪缠绕于诗行间。这与诗人一生政治上的坎坷以及他所受的禅宗思想的浓厚影响是分不开的。但作品体现了作者的人生价值取向,鞭挞了人性丑恶,看似消极,实则愤激。

十三、(2011 ·大纲全国卷)阅读下面这首宋词,然后回答问题。

关 河 令

周邦彦①

秋阴时晴渐向暝,变一庭凄冷。伫听寒声②,云深无雁影③。更深人去寂静,但照壁孤灯相映。酒已都醒,如何消夜永!

【注】①周邦彦(1056~1121):字美成,号清真居士,钱塘(今浙江杭州)人。②寒声:指秋声,如风声、落叶声、虫鸣声等。③雁:古人认为雁能传书。

(1)从上、下两阕的首句看,这首词是以什么为线索来写的?请简要说明。

答:

【解析】本题考查鉴赏诗歌构思技巧的能力。题干已经明确提示从两阕的首句看,而上阕的“渐向暝”和下阕的“更深人去寂静”,是比较明显的一个时间过渡,据此可以看出是时间线索。

答案:是以时间推移为线索来写的。上阕写的情景发生在日间“渐向暝”时;下阕写作者难以入眠的情景已经推移至更深、人去、夜寂静时。(答出以时间为线索的给1分,能简要说明的给2分。意思答对即可。)

(2)简要分析作者在这首词中所表现的心情。

答:

【解析】本题考查鉴赏作者思想感情的能力。解答时应结合词中运用的具体意象以及由此展现的意境,整体把握作者寄寓在景物描写中的思想感情。从上阕的“凄冷”、“无雁影”能看到词人思念亲人却无音信的凄凉心情,从下阕“寂静”、“孤灯”、“酒醒”、“夜永”能看到词人长夜无眠的孤寂心情。

答案:作者在词中表现了思家、孤寂的心情。上阕写作者站在庭院等候亲人的消息,但盼来的只是“无雁影”;下阕写作者本想借酒浇愁,酒醒之后,却愁上加愁,于是感叹不已,使孤栖之愁更深一层。(答出心情的,给2分;能简析表现的,给3分。意思答对即可。)

十四、(2011·湖北卷)阅读下面两首宋诗,完成后面的题目。

登城

刘敞

雨映寒空半有无,重楼闲上倚城隅。

浅深山色高低树,一片江南水墨图。

望湖楼晚景

苏轼

横风吹雨入楼斜,壮观应须好句夸。

雨过潮平江海碧,电光时掣紫金蛇。

(1)两诗均写江南雨景,但景色有异,《登城》写的是,《望湖楼晚景》写的是疾风骤雨。

【解析】本题考查对诗歌内容的鉴赏能力。答题时要利用想象和联想的能力,还原诗中意境。根据诗中“半有无”“浅深山色”“高低树”,可知《登城》写的应是江南细雨濛濛的景象。

答案:濛濛细雨

(2)两诗第三句都描写相对静止的画面,请分别说说它们在原诗结构中的作用。

答:

【解析】本题考查对诗歌内容和表达技巧的鉴赏能力。回答此类问题,必须要立足全诗意境,刘诗写濛濛细雨,而“浅深山色高低树”既写出了细雨的景象,又是下一句“江南水墨图”的主要内容。苏诗主要表现的是疾风骤雨,经历了一番“横风吹雨”,出现“雨过潮平”的静景,正是要为下一句“电光时掣”蓄势。

答案:刘诗第三句承接前两句,并与濛濛细雨叠加,以形成下句所云“江南水墨图”意境。苏诗第三句从“横风吹雨”转入“雨过潮平”,为描写雷电蓄势。

(3)以上两首诗,刘诗优美,苏诗壮美,请结合诗句赏析。

答:

【解析】本题考查对诗歌语言和表达技巧的鉴赏能力。答题时要根据题干信息,从诗中的关键意象入手,比如刘敞笔下的细雨、山色,再加上想象中的“江南水墨图”可见其“优美”,苏轼笔下的“横风吹雨”“电光时掣”再有“雨过潮平”的蓄势,更见其“壮美”。

答案:刘诗用“雨映寒空半有无”作为背景,用“浅深山色高低树”作为主景,虚实结合,浓淡配置,相互映衬,描绘出“一片江南水墨图”的优美画面。

苏诗描绘的是由疾风、骤雨、雷电所构成的壮美景观,“横风吹雨”“电光时掣”先后出现,中间插入“雨过潮平”的短暂平静,跌宕起伏,更凸显其壮观。

十五、(2011·四川卷)阅读下面的宋诗,然后回答问题。

怀天经、智老,因访之

陈与义

今年二月冻初融,睡起苕溪绿向东。

客子光阴诗卷里,杏花消息雨声中。

西庵禅伯还多病,北栅儒先只固穷。

忽忆轻舟寻二子,纶巾鹤氅试春风。

(选自《陈与义集校笺》)

【注】天经,姓叶,名懋;智老,即大圆洪智和尚。诗中“禅伯”指大圆洪智,“儒先”指叶天经。

(1)请简要概括诗中诗人的形象特点。

答:

(2)请对这首诗第二联进行赏析。

答:

【解析】绍兴六年二月,陈与义寓居苕溪畔的青镇,怀念对岸的两位朋友天经和智老,因而写下这首诗。作品的开篇写时间变化,一夜之间,春水已涨,尽向东流,顿生怀友、访友之意。但笔意至此,先出一折,从自己写起。安于贫贱,甘于淡泊,在吟诗作赋的生涯中,看到杏花春雨又送来一个春天,心中充满了顺适之感。自己如此,友人又何不然?所以下面写到禅伯之多病,儒生之固穷。实则写己即写友,写友即写己,二者交相为用,互为生发,以见出心灵的相契,见出溪涨思友的心理依据。有了前面的铺垫,末二句就顺理成章地踏上了访友的路途。至于见到友人后的情形,却全都忽略了,留给读者自己去想象。

“客子光阴诗卷里,杏花消息雨声中”是陈与义的名句,曾经得到宋高宗的赞赏。这一联,就对仗来说,除了“里”、“中”外,其余都不算工对,但也正因为如此,反映了作者在古典诗歌的对仗艺术上所作的探索。

答案:(1)诗人形象:情趣高雅、珍视友情、风流飘逸。

(2)示例:诗人客居外地,以诗自娱,观赏杏花,此种生活,是苦是乐,是愁是喜,诗中并未直接道出,给读者留下了想象空间。“客子”对“杏花”,“诗卷”对“雨声”,融情于景,以自然清新的笔调表现诗人的平淡闲适之情。

十六、(2011·重庆卷)阅读下面这首诗,然后回答问题。

渡江

【明】张弼

扬子江头几问津,风波如旧客愁新。

西飞白日忙于我,南去青山冷笑人。

孤枕不胜乡国梦,敞裘犹带帝京尘。

交游落落俱星散,吟对沙鸥一怆神。

(1)“客愁”在诗中表现在哪些方面?请加以概括。

答:

【解析】首联起总括作用,从其他三联中归纳出与愁的表现有关的关键词语,进行总结即可。

答案:奔波忙碌(几问津、忙于我),孤身在外(孤枕),思念家乡(乡国梦),朋友零落(交游落落)。

(2)指出“吟对沙鸥一怆神”中“沙鸥”意象的作用。

答:

【解析】

沙鸥,是诗人们常常用来抒发内心因漂泊无依而伤感的意象。如杜甫《旅夜书怀》:“名岂文章著?官应老病休。飘飘何所似?天地一沙鸥。”诗人即景自况以抒悲怀,水天空阔,沙鸥飘零,人似沙鸥,转徙江湖。本诗也是如此,用沙鸥的到处飞翔衬托作者的孤单漂泊。

答案:以到处飞翔的沙鸥衬托作者的孤单漂泊。

附诗歌赏析:

在这扬子江头,我已经是几度经过渡口了,江中的风波还像以前一样,作为客人的我却又添了新愁。在船上,看到向西飞去的白日比我还要忙碌,向南走去的青山冷冷地讥笑我这个失意的人。独自睡去,却又为思念家乡的梦惊醒,破旧的衣服上还沾有京师的尘土。朋友都像星星一样零星地散落在各地,面对着江上飞来飞去的沙鸥吟诗,联想到自己孤单漂泊的情形,心中立刻产生了怆然之情。

同课章节目录