【2021新版】人教版高中物理选修3-1导学案1.7静电现象的应用(有解析)

文档属性

| 名称 | 【2021新版】人教版高中物理选修3-1导学案1.7静电现象的应用(有解析) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 912.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-06-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第七节

静电现象的应用

课前预习

【学习目标】

1.知道静电平衡现象,理解静电平衡状态的导体的特点.

2.通过实验了解静电平衡时带电导体上电荷的分布特点.

【自主预习】

1.静电平衡状态:

.

2.静电平衡的特点:

(1)

;

(2)

.

3.导体上电荷分布特点:

.

4.尖端放电:

;

静电屏蔽:

.

课后复习

1.7:静电现象的应用

一、单选题

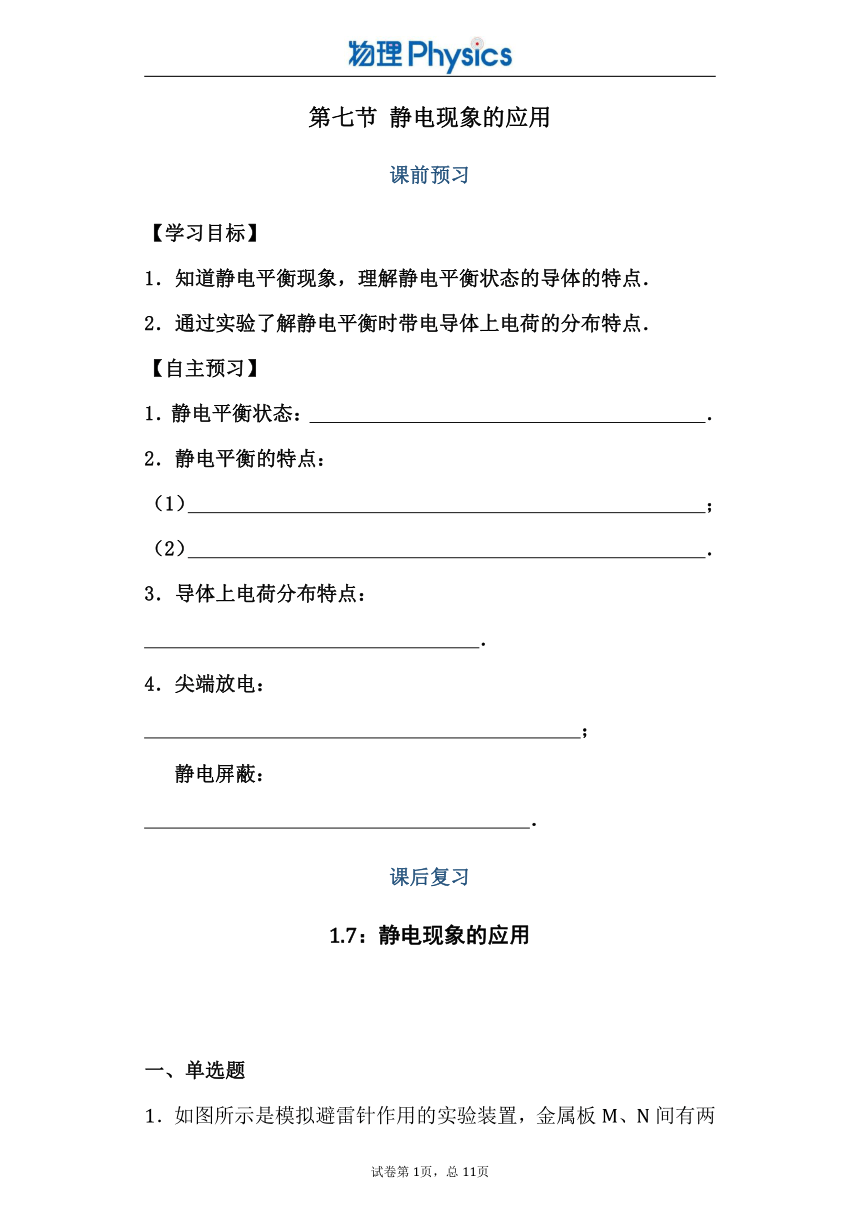

1.如图所示是模拟避雷针作用的实验装置,金属板M、N间有两个等高的金属体A、B,A为尖头、B为圆头.将金属板M、N接在高压电源上,逐渐升高电源电压,首先观察到

(

)

A.A放电

B.B放电

C.A、B一起放电

D.A、B之间放电

2.在下列措施中,不属于防止静电危害的是(

).

A.油罐车后面要用一根铁链条拖在地上

B.在印染厂中保持适当的湿度

C.小汽车上有一根露在外面的小天线

D.在地毯中夹杂0.05~0.07

mm的不锈钢丝导电纤维

3.能产生静电的常用设备是(

).

A.感应起电机

B.发电机

C.避雷针

D.验电器

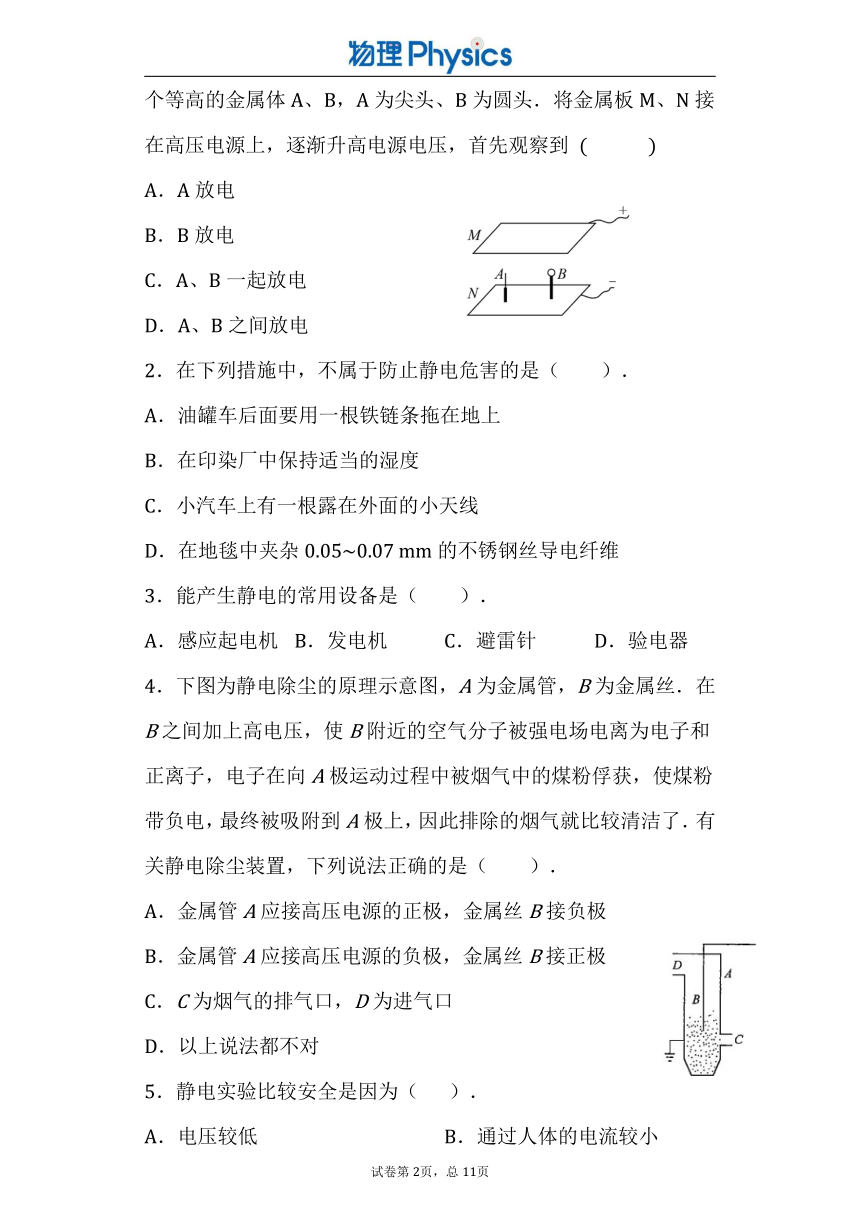

4.下图为静电除尘的原理示意图,A为金属管,B为金属丝.在B之间加上高电压,使B附近的空气分子被强电场电离为电子和正离子,电子在向A极运动过程中被烟气中的煤粉俘获,使煤粉带负电,最终被吸附到A极上,因此排除的烟气就比较清洁了.有关静电除尘装置,下列说法正确的是(

).

A.金属管A应接高压电源的正极,金属丝B接负极

B.金属管A应接高压电源的负极,金属丝B接正极

C.C为烟气的排气口,D为进气口

D.以上说法都不对

5.静电实验比较安全是因为(

).

A.电压较低

B.通过人体的电流较小

C.电流通过人体的时间较短

D.物体所带电荷量较小

6.下列做法中,属于预防静电危害的是( )

A.静电喷漆

B.在烟道的中央装有静电除尘器

C.电视机上装有一条户外天线

D.运输汽油等易燃易爆物品的车辆拖一条铁链在地上

7.每到夏季,南方各省纷纷进入雨季,雷雨等强对流天气频繁发生当我们遇到雷雨天气时,一定要注意避防雷电,下列说法正确的是( )

①不宜使用无防雷措施或防雷措施不足的电器及水龙头

②不要接触天线、金属门窗、建筑物外墙,远离带电设备

③使用带金属尖端的雨伞

④在旷野,应远离树木和电线杆

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

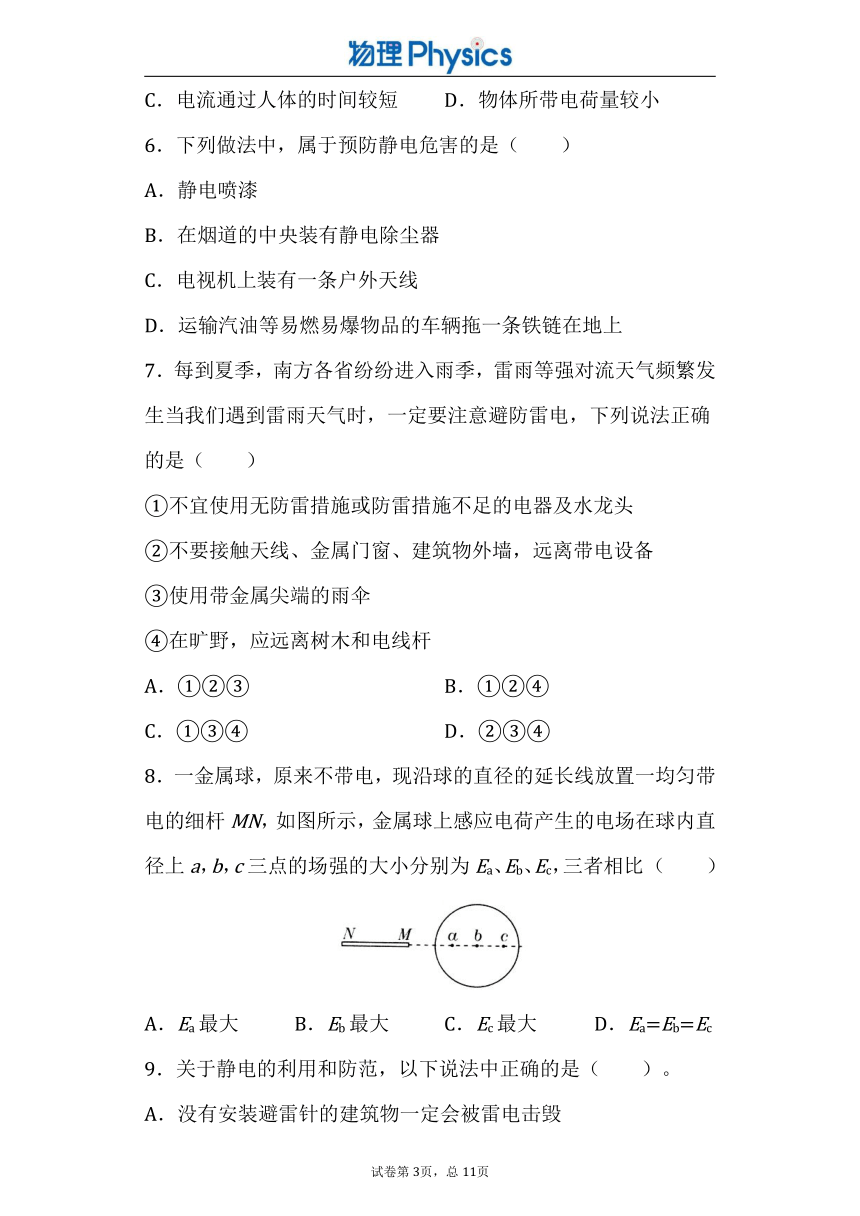

8.一金属球,原来不带电,现沿球的直径的延长线放置一均匀带电的细杆MN,如图所示,金属球上感应电荷产生的电场在球内直径上a,b,c三点的场强的大小分别为Ea、Eb、Ec,三者相比

( )

A.Ea最大

B.Eb最大

C.Ec最大

D.Ea=Eb=Ec

9.关于静电的利用和防范,以下说法中正确的是(

)。

A.没有安装避雷针的建筑物一定会被雷电击毁

B.油罐车行驶途中车尾有一条铁链拖在地上,避免产生电火花引起爆炸

C.飞机起落架的轮胎用绝缘橡胶制成,可防止静电积聚

D.手术室的医生和护士都要穿绝缘性能良好的化纤制品,可防止麻醉药燃烧

10.以下说法中不正确的是(

)。

A.印刷厂里,纸页之间的摩擦起电会使纸页粘在一起

B.干净的人造纤维服装,穿不了多大工夫就会蒙上一层灰尘,是由于静电吸引尘埃的缘故

C.在地毯上行走的人,与地毯摩擦过多,当他伸手拉金属门把手时,会产生火花放电,严重时会使他痉挛

D.油罐车有一条拖在地上的铁链,这根铁链是油罐车的标记,没有其他作用

11.我国古建筑上的屋脊中央常装有铜葫芦,其主要作用是(

)

A.美观

B.相当于风铃

C.相当于避雷针

D.避邪

12.冬天,人们在晚上脱衣服的时候,有时会看到火花,并伴有“噼啪”声,这是因为

A.衣服由于摩擦而产生了静电

B.人体本身是带电体

C.空气带电,在衣服上放电所致

D.以上说法均不正确

13.为了防止静电的危害,应尽快把产生的静电导走.下列措施中不是防止静电危害的是( )

A.高大的建筑物上都装有避雷针

B.电工钳柄上套有绝缘胶套

C.飞机轮上装搭地线

D.印刷车间中保持适当的湿度

14.电工穿的高压作业服是用金属丝编织的,下列说法正确的是( )

A.金属丝编织的衣服不易拉破

B.金属丝必须达到一定的厚度,才能对人体起到保护作用

C.电工被金属丝衣服所包裹,使体内电场强度为0

D.金属丝电阻小,能对人体起到保护作用

二、多选题

15.下列关于静电现象的说法中正确的有

A.摩擦起电说明电荷可以创造

B.带电小球移至不带电金属球附近,两者相互吸引

C.处于静电平衡状态的导体,内部电势一定处处为零

D.接触带有精密电子元件的电路板时,最好先用手接触一下金属水管

16.如图所示,电力工作人员在几百万伏的高压线上进行带电作业,电工全身穿戴带电作业用的屏蔽服,屏蔽服是用导电金属材料与纺织纤维混纺交织成布后再做成的服装,下列说法正确的是()

A.采用金属材料编织衣服的目的是使衣服不易拉破

B.采用金属材料编织衣服的目的是利用静电屏蔽

C.电工穿上屏蔽服后,体内场强为零

D.屏蔽服中的金属网不能起到屏蔽作用

17.关于物理学史和物理知识在生活中的应用,说法正确的有

( )

A.法拉第提出电荷周围有电场,并用电场线描述它

B.库仑发现了库仑定律,并用库仑扭秤实验测出了静电力常量k

C.高压作业工人工作服用包含金属丝的织物制成是利用了静电屏蔽原理

D.燃气灶的电子点火器是利用了尖端放电原理

三、填空题

18.在干燥的天气里,人们往往会往房间里撒些水,或者养些花草,或者用上蒸汽发生器.从防止静电危害的角度来看,这样做的原因是:________________________________________________________________.

19.避雷针一方面可以将云层上的________导入地下,另一方面也可以通过避雷针的尖端向空中放电,以达到________________________________________的目的,这样就可以避免引起雷击.

20.复印机的半导体硒鼓工作时事先带有________电荷,当利用光学系统将原稿的字迹成像在硒鼓上时,受到光照的部分会成为________,使原来带有的电荷被导走;而在字迹成像部分,由于未受光照,仍是很好的________,能将原来的________电荷很好地保留下来,成为带________电的“静电潜像”.当带________电的墨粉与之接触后,墨粉就会很好地被“静电潜像”所吸引,显示出墨粉组成的字迹,最后带________电的白纸与硒鼓表面的墨粉字迹挤压接触再将墨粉吸附到白纸上就完成了复印任务.

21.以下四项中,属于利用静电的是________________(填序号);属于防止静电的是________________(填序号).①静电复印;②印染车间保持适当的湿度;③静电喷涂;④油罐车尾部拖一条铁链.

四、解答题

22.以煤作燃料的工厂、电站,每天排出的烟气带走大量的煤粉,不仅浪费燃料,而且严重地污染环境,利用静电除尘可以消除烟气中的煤粉.图为静电除尘的原理示意图,除尘器由金属管A和悬挂在管中的金属丝B组成,A和B分别接到高压电源的两极,它们之间有很强的电场,而且距离B越近电场强度越大,B附近的空气中的气体分子被强电场电离成为电子和正离子.正离子被吸引到B上,得到电子,又成为分子,电子在向正极运动的过程中,遇到烟气中的煤粉,使煤粉带负电,吸附到正极上,最后在重力作用下,落入下面的漏斗中,从而除去了煤粉等有害粒子.

若某一大型火力发电厂的烟囱高20

m、直径4

m,问:

(1)为了除去烟气中的煤粉,A、B分别应该接在高压电源的哪一极?

(2)设这一静电除尘器的吸附能力为,则在一天中能回收多少煤粉?

23.如图所示,A、B两金属球分别带正、负静电荷,现用两根导线连接A、B形成闭合回路,问:导线C上瞬间电流方向如何?

24.如果你有两件内衣,一件是棉质的,另一件是腈纶质料的,你认为哪一件穿在贴身会感到舒服些?用学过的物理知识进行解释。

25.在燃气灶和燃气热水器中,常常安装电子点火器,接通电子线路时产生高电压,通过高压放电的电火花来点燃气体。点火器的放电电极是钉尖形(图)。这是为什么?与此相反,验电器的金属杆上端却固定一个金属球而不做成针尖状,这又是为什么?

26.超高压带电作业的工人穿戴的工作服(图),为什么要用包含金属丝的织物制成?

27.当我们使用有线话筒扩音时,有些由于周围环境中的静电现象或其他原因产生的电信号会通过话筒线混入功率放大器中进行放大,影响扩音的效果。因此,很多优质的话筒线在构造上都采取了防备措施。请观察图的话筒线,你知道它采用了什么方法防止干扰信号从话筒线上侵入吗?

28.在天气干燥的季节,脱掉外衣后再去摸金属门把手时,常常会被电一下。这是为什么?

29.请观察建筑物上的避雷针(下图),看它们是如何巧妙设计的,分析它们如何能安全引电避雷,它们的造型与建筑物是否协调,并与同学讨论交流。

30.如图所示,在装载作业中,靠近传送带的工人容易受到电击,请解释原因。用什么办法可以解决此问题?

参考答案

1.A

【详解】

越尖的物体电荷的面密度越大,其附近的电场越强,越容易使空气电离,从而产生放电现象.A为尖头,当逐渐增加电压时,先放电,故A正确,BCD错误.

2.C

【分析】

静电危害是由于相互间不断摩擦,从而产生大量的静电,不及时导走,会出现放电危害。

【详解】

A.油罐车在运输过程中,油和罐之间不断摩擦,从而产生大量的静电,通过后面装一条拖地的铁链,及时导走,这是防止静电危害。不符合题意。

B.印刷车间中,纸张间摩擦产生大量静电,所以印刷车间中保持适当的湿度,及时把静电导走,避免静电造成的危害。不符合题意。

C.小汽车上有一根露在外面的小天线,无线信号接收天线。符合题意。

D.不锈钢丝的作用是把鞋底与地毯摩擦产生的电荷传到大地上,以免发生静电危害。不符合题意。本题选择不属于防止。

故选C。

3.A

【详解】

A.感应起电机是摩擦起电,都能产生静电。故A符合题意。

B.发电机是利用电磁感应原理发电的设备。故B不符合题意。

C.避雷针是静电的防止。故C不符合题意。

D.验电器是检验是否带电的仪器。故D不符合题意。

故选A。

4.A

【分析】

当管内接通静电高压时,管内存在强电场,它使空气电离而产生阴离子和阳离子。负离子在电场力的作用下,向正极移动时,碰到烟尘微粒使它带负电。因此,带电尘粒在电场力的作用下,向管壁移动,并附在管壁上,这样,消除了烟尘中的尘粒。

【详解】

ABD.管内接通静电高压时,管内存在强电场,它使空气电离而产生阴离子和阳离子。负离子在电场力的作用下,向正极移动时,碰到烟尘微粒使它带负电。所以金属管A应接高压电源的正极,金属丝B接负极,故A确,BD错误。

C.由于煤粉被吸到A上后,在重力的作用下降向下运动,所以C不能做排气口。故C错误。

故选A。

5.B

【详解】

静电实验比较安全是因为通过人体的电流较小。

A.电压较低。故A不符合题意。

B.通过人体的电流较小。故B符合题意。

C.电流通过人体的时间较短。故C不符合题意。

D.物体所带电荷量较小。故D不符合题意。

故选B。

6.D

【详解】

AB.用静电吸附粉尘、用静电喷涂油漆、复印机对碳粉的静电吸附等是静电的应用,故AB是静电现象的利用,AB不符合题意;

C.电视机装一条户外天线是为了更好地接受或发射信号,与静电的防止无关,故C不符合题意;

D.汽车行驶时,油罐中的汽油随车的振动摩擦起电,如果不及时的将这些静电倒走,一旦出现放电现象,就会发生爆炸事故。拖一条铁链使油罐表面与大地相连,使油罐罐体中的电荷不断地中和,不致造成放电产生火花引起油罐爆炸,这是预防静电的危害,故D符合题意。

7.B

【详解】

①雷雨天,雷电容易通过电线被引入用电器中,所以不宜使用无防雷措施的电器或防雷措施不足的电器,故①正确;

②③表面具有突出尖端的导体,在尖端处的电荷分布密度很大,使得其周围电场很强,就可能使其周围的空气发生电离而引发尖端放电带金属尖端的雨伞,易引发尖端放电造成人体伤害;远离金属门窗、建筑物外墙和带电设备,不使用带金属尖端的雨伞是为了防止尖端放电带来的危害,故②正确,③错误;

④由于潮湿的大树是导电的,为了防止尖端放电,不能躲在大树底下避雨,故④正确;

故正确的是①②④;

故选B。

8.A

【详解】

金属球上感应电荷产生的附加电场与带电的细杆MN产生的场强大小相等,方向相反,相互抵消。a点离带电的细杆MN最近,带电的细杆MN在a点处产生的场强最大,则金属球上感应电荷在a点处产生的场强最大;而c点离带电杆最远,则金属球上感应电荷在c点处产生的场强最小,故A正确,BCD错误。

故选A。

9.B

【分析】

静电是生活中摩擦起电产生的,静电有的有利,有的有害,根据生活中的经验即可进行分析。

【详解】

A.安装避雷针的建筑物,通过避雷针与大地相连,从而避免建筑物被雷电击坏,如果没有安装就会有危险,但对低矮的建筑不至于一定被雷电击毁,故A错误;

B.油罐车行驶途中车尾有一条铁链拖在地上,可以及时的把产生的静电导走,有利于消除静电,避免产生电火花引起爆炸,故B正确;

C.飞机起落架的轮胎用导电橡胶做轮胎,是为了及时地把飞机过程中因为摩擦而产生的电荷通过导体转移给大地,以免产生放电现象,不能用绝缘轮胎,故C错误;

D.绝缘性能良好的化纤制品做成的衣服不能及时把静电导入大地,容易产生手术事故,所以手术室的医生和护士不能穿绝缘性能良好的化纤制品,故D错误。

故选B。

10.D

【详解】

A.印刷厂里,纸页之间的摩擦起电会使纸页粘在一起,所以在印刷时需要消除静电,故A正确,不符合题意;

B.人造纤维服装会由于摩擦产生静电,产生静电后会吸引灰尘,故穿不了多大工夫就会蒙上一层灰尘,故B正确,不符合题意;

C.在地毯上行走的人,与地毯摩擦过多会产生静电,积累大量的电荷,当他伸手拉金属门把手时,就会产生火花放电,严重时会使他痉挛,故C正确,不符合题意;

D.油罐车有一条拖在地上的铁链,这根铁链不是油罐车的标记,而是为了防止静电,通过铁链把静电传导到地面,故D错误,符合题意。

故选D。

11.C

【详解】

古建筑上的屋脊中央常装有的铜葫芦是利用尖端放电来引雷的,相当于避雷针,美观还在其次。

故选C。

12.A

【详解】

解:在干燥的天气中脱衣时,外衣与里面的衣服摩擦,使它们带有异种电荷,电荷放电,发出啪啪声,所以属于摩擦起电;

故选A.

【点评】能结合摩擦起电的原理解释生活中的静电现象,属于物理知识应用于实际的应用题目.

13.B

【详解】

B.电工钳柄上套有绝缘胶套是为了防止触电,所以B错误,符合题意;

ACD.高大的建筑物上都装有避雷针,飞机轮上装搭地线,印刷车间中保持适当的湿度,都是防止静电危害,必须把静电导走,所以ACD正确,不符合题意;

故选B。

14.C

【详解】

电工在进行高压作业时,要穿上用金属丝编织成的高压作业服,相当于把人体用金属网罩起来,起到静电屏蔽的作用,这样,外部电场就不会影响到人体,从而避免了感应电流对人体的伤害,所以C正确;ABD错误;

故选C。

15.BD

【分析】

考查静电现象问题。

【详解】

A.由电荷守恒定律可知,电荷既不能消失,也不能创造,A错误;

B.带电小球移至不带电金属球附近,由于感应起电,不带电金属球靠近带点小球一面会带上与带点小球所带电性的异种电荷,相互吸引,B正确;

C.处于静电平衡状态的导体,内部场强处处为零,是一个等势体,但电势是否为零与所取的零势能面有关,C错误;

D.接触带有精密电子元件的电路板时,最好先用手接触一下金属水管,把身体所带的静电转移出去,D正确;故选BD。

16.BC

【详解】

屏蔽服的作用是在穿上后,使处于高压电场中的人体内电场强度处处为零,从而使人体免受高压电场及电磁波的危害,可知BC正确,AD错误;

故选BC。

17.ACD

【详解】

A.法拉第引入了场的概念来研究电场,并提出用电场线描述电场,故A正确;

B.库仑用库仑扭秤实验发现了库仑定律,但他并没有测出静电力常量k,故B错误;

C.高压作业工人工作服用包含金属丝的织物制成是利用了静电屏蔽原理,故C正确;

D.燃气灶的电子点火器是利用了尖端放电原理,故D正确。

故选ACD。

18.保持生活环境有一定的湿度,因为随着环境湿度的增加,在干燥的天气里容易产生的静电,将容易被引导走,以减少静电电击等危害的可能

【详解】

保持生活环境有一定的湿度,因为随着环境湿度的增加,产生的静电将容易被引导走,以减少静电电击等危害的可能。

19.大量静电

中和云层中的电荷

【详解】

避雷针相当于一个导体,可以将云层上大量的电荷导入地下,另一方面由于避雷针都比较尖,可以尖端放电,向云层中释放大量电荷,中和云层中的异性电荷,这样就避免引起雷击,起到避雷的效果。

20.正

导体

绝缘体

正

正

负

正

【详解】

复印机的工作原理是先使硒鼓带正电,并利用光学方法将原稿。上的字迹成像在硒鼓上,留下带正电的静电潜像,再靠静电的吸引力吸住带负电的墨粉,显出字迹,然后用带正电的白纸与硒鼓接触,带走其上的墨粉,最后加热使墨粉牢固地停留在纸上。

21.①③

②④

【详解】

[1]①静电复印是利用光敏半导体的光导特性和静电作用复制成品的方法,故①是利用静电。③静电喷涂是利用高压静电电场使带负电的涂料微粒沿着电场相反的方向定向运动,并将涂料微粒吸附在工件表面的一种喷涂方法,属于静电的应用,故③是利用静电。故选①③。

[2]②印刷车间中,纸张间摩擦产生大量静电,由于有一定的湿度,能及时导走。故②防止静电。④油罐车上的搭地铁链是为了把产生的静电导走。故④属于静电的防止。故选②④。

22.(1)A接高压电源的正极,B接高压电源的负极

(2)86815

kg

【详解】

(1)电极AB间接高电压后,之间产生了很强的电场,气体分子被电离成为电子和正离子,电子较轻,容易被粉尘吸附,故粉尘带负电,只有A极带正电,才能被正极A吸引,从而达到除尘的目的,所以A接高压电源的正极,B接高压电源的负极。

(2)设一天回收煤粉的质量为m,管内表面积

代入数据得

23.电流的方向是A→B

【详解】

负电荷在导线上从B移动到A,电流的方向与正电荷定向移动方向相同,负电荷移动方向相反,即从A→B。

24.穿棉质的感到舒服,棉质内衣柔软、透气,减少了静电的积累。

【详解】

穿棉质的感到舒服,棉质内衣柔软、透气,减少了静电的积累,晴纶材质的透气性差且容易起静电。

25.见解析

【详解】

在尖端处,电荷容易聚集,点火器需要瞬间高压放电,自然需要电荷密集,所以点火器的放电电极做成了针尖形,容易使空气电离形成电火花而放电。验电器的金属杆上端固定的电极要尽可能减少放电,所以固定一个金属球,是为了防止空气电离放电。

26.见解析

【详解】

超高压带电作业的工人穿戴的工作服是用包含金属丝的织物制成的,通过静电屏蔽保证工人带电作业时的安全。

27.见解析

【详解】

由图可看到,在导线外面有一金属网将导线包围,采用了静电屏蔽的方法,以此防止干扰信号从电话线上侵入。

28.见解析

【详解】

由题意可知,脱掉外衣时,出现摩擦起电现象,当伸手去摸金属门把手,使产生的大量静电导走,从而出现放电现象,所以感觉被“电”了一下。

29.见解析

【详解】

在古建筑物的屋顶、屋角设置各种造型的动物,避雷针以动物头上的角须或巨兽的舌头向上弹出的形式巧妙安装,另一端引入大地,从而起到避雷的效果。

30.见解析

【详解】

在装载作业中,因为传送带与被传送物体间的发生摩擦而带电,靠近传送带的工人因为感应也带上电,容易受到电击;

要避免这种电击,可以把导体材料如金属丝等掺到传送带材料中,让传送带变成导体,或者直接用导体制造传送带,再用适当方法把传送带接地,静电便不会积累,工人也不会再遭电击。

试卷第6页,总7页

试卷第1页,总11页

静电现象的应用

课前预习

【学习目标】

1.知道静电平衡现象,理解静电平衡状态的导体的特点.

2.通过实验了解静电平衡时带电导体上电荷的分布特点.

【自主预习】

1.静电平衡状态:

.

2.静电平衡的特点:

(1)

;

(2)

.

3.导体上电荷分布特点:

.

4.尖端放电:

;

静电屏蔽:

.

课后复习

1.7:静电现象的应用

一、单选题

1.如图所示是模拟避雷针作用的实验装置,金属板M、N间有两个等高的金属体A、B,A为尖头、B为圆头.将金属板M、N接在高压电源上,逐渐升高电源电压,首先观察到

(

)

A.A放电

B.B放电

C.A、B一起放电

D.A、B之间放电

2.在下列措施中,不属于防止静电危害的是(

).

A.油罐车后面要用一根铁链条拖在地上

B.在印染厂中保持适当的湿度

C.小汽车上有一根露在外面的小天线

D.在地毯中夹杂0.05~0.07

mm的不锈钢丝导电纤维

3.能产生静电的常用设备是(

).

A.感应起电机

B.发电机

C.避雷针

D.验电器

4.下图为静电除尘的原理示意图,A为金属管,B为金属丝.在B之间加上高电压,使B附近的空气分子被强电场电离为电子和正离子,电子在向A极运动过程中被烟气中的煤粉俘获,使煤粉带负电,最终被吸附到A极上,因此排除的烟气就比较清洁了.有关静电除尘装置,下列说法正确的是(

).

A.金属管A应接高压电源的正极,金属丝B接负极

B.金属管A应接高压电源的负极,金属丝B接正极

C.C为烟气的排气口,D为进气口

D.以上说法都不对

5.静电实验比较安全是因为(

).

A.电压较低

B.通过人体的电流较小

C.电流通过人体的时间较短

D.物体所带电荷量较小

6.下列做法中,属于预防静电危害的是( )

A.静电喷漆

B.在烟道的中央装有静电除尘器

C.电视机上装有一条户外天线

D.运输汽油等易燃易爆物品的车辆拖一条铁链在地上

7.每到夏季,南方各省纷纷进入雨季,雷雨等强对流天气频繁发生当我们遇到雷雨天气时,一定要注意避防雷电,下列说法正确的是( )

①不宜使用无防雷措施或防雷措施不足的电器及水龙头

②不要接触天线、金属门窗、建筑物外墙,远离带电设备

③使用带金属尖端的雨伞

④在旷野,应远离树木和电线杆

A.①②③

B.①②④

C.①③④

D.②③④

8.一金属球,原来不带电,现沿球的直径的延长线放置一均匀带电的细杆MN,如图所示,金属球上感应电荷产生的电场在球内直径上a,b,c三点的场强的大小分别为Ea、Eb、Ec,三者相比

( )

A.Ea最大

B.Eb最大

C.Ec最大

D.Ea=Eb=Ec

9.关于静电的利用和防范,以下说法中正确的是(

)。

A.没有安装避雷针的建筑物一定会被雷电击毁

B.油罐车行驶途中车尾有一条铁链拖在地上,避免产生电火花引起爆炸

C.飞机起落架的轮胎用绝缘橡胶制成,可防止静电积聚

D.手术室的医生和护士都要穿绝缘性能良好的化纤制品,可防止麻醉药燃烧

10.以下说法中不正确的是(

)。

A.印刷厂里,纸页之间的摩擦起电会使纸页粘在一起

B.干净的人造纤维服装,穿不了多大工夫就会蒙上一层灰尘,是由于静电吸引尘埃的缘故

C.在地毯上行走的人,与地毯摩擦过多,当他伸手拉金属门把手时,会产生火花放电,严重时会使他痉挛

D.油罐车有一条拖在地上的铁链,这根铁链是油罐车的标记,没有其他作用

11.我国古建筑上的屋脊中央常装有铜葫芦,其主要作用是(

)

A.美观

B.相当于风铃

C.相当于避雷针

D.避邪

12.冬天,人们在晚上脱衣服的时候,有时会看到火花,并伴有“噼啪”声,这是因为

A.衣服由于摩擦而产生了静电

B.人体本身是带电体

C.空气带电,在衣服上放电所致

D.以上说法均不正确

13.为了防止静电的危害,应尽快把产生的静电导走.下列措施中不是防止静电危害的是( )

A.高大的建筑物上都装有避雷针

B.电工钳柄上套有绝缘胶套

C.飞机轮上装搭地线

D.印刷车间中保持适当的湿度

14.电工穿的高压作业服是用金属丝编织的,下列说法正确的是( )

A.金属丝编织的衣服不易拉破

B.金属丝必须达到一定的厚度,才能对人体起到保护作用

C.电工被金属丝衣服所包裹,使体内电场强度为0

D.金属丝电阻小,能对人体起到保护作用

二、多选题

15.下列关于静电现象的说法中正确的有

A.摩擦起电说明电荷可以创造

B.带电小球移至不带电金属球附近,两者相互吸引

C.处于静电平衡状态的导体,内部电势一定处处为零

D.接触带有精密电子元件的电路板时,最好先用手接触一下金属水管

16.如图所示,电力工作人员在几百万伏的高压线上进行带电作业,电工全身穿戴带电作业用的屏蔽服,屏蔽服是用导电金属材料与纺织纤维混纺交织成布后再做成的服装,下列说法正确的是()

A.采用金属材料编织衣服的目的是使衣服不易拉破

B.采用金属材料编织衣服的目的是利用静电屏蔽

C.电工穿上屏蔽服后,体内场强为零

D.屏蔽服中的金属网不能起到屏蔽作用

17.关于物理学史和物理知识在生活中的应用,说法正确的有

( )

A.法拉第提出电荷周围有电场,并用电场线描述它

B.库仑发现了库仑定律,并用库仑扭秤实验测出了静电力常量k

C.高压作业工人工作服用包含金属丝的织物制成是利用了静电屏蔽原理

D.燃气灶的电子点火器是利用了尖端放电原理

三、填空题

18.在干燥的天气里,人们往往会往房间里撒些水,或者养些花草,或者用上蒸汽发生器.从防止静电危害的角度来看,这样做的原因是:________________________________________________________________.

19.避雷针一方面可以将云层上的________导入地下,另一方面也可以通过避雷针的尖端向空中放电,以达到________________________________________的目的,这样就可以避免引起雷击.

20.复印机的半导体硒鼓工作时事先带有________电荷,当利用光学系统将原稿的字迹成像在硒鼓上时,受到光照的部分会成为________,使原来带有的电荷被导走;而在字迹成像部分,由于未受光照,仍是很好的________,能将原来的________电荷很好地保留下来,成为带________电的“静电潜像”.当带________电的墨粉与之接触后,墨粉就会很好地被“静电潜像”所吸引,显示出墨粉组成的字迹,最后带________电的白纸与硒鼓表面的墨粉字迹挤压接触再将墨粉吸附到白纸上就完成了复印任务.

21.以下四项中,属于利用静电的是________________(填序号);属于防止静电的是________________(填序号).①静电复印;②印染车间保持适当的湿度;③静电喷涂;④油罐车尾部拖一条铁链.

四、解答题

22.以煤作燃料的工厂、电站,每天排出的烟气带走大量的煤粉,不仅浪费燃料,而且严重地污染环境,利用静电除尘可以消除烟气中的煤粉.图为静电除尘的原理示意图,除尘器由金属管A和悬挂在管中的金属丝B组成,A和B分别接到高压电源的两极,它们之间有很强的电场,而且距离B越近电场强度越大,B附近的空气中的气体分子被强电场电离成为电子和正离子.正离子被吸引到B上,得到电子,又成为分子,电子在向正极运动的过程中,遇到烟气中的煤粉,使煤粉带负电,吸附到正极上,最后在重力作用下,落入下面的漏斗中,从而除去了煤粉等有害粒子.

若某一大型火力发电厂的烟囱高20

m、直径4

m,问:

(1)为了除去烟气中的煤粉,A、B分别应该接在高压电源的哪一极?

(2)设这一静电除尘器的吸附能力为,则在一天中能回收多少煤粉?

23.如图所示,A、B两金属球分别带正、负静电荷,现用两根导线连接A、B形成闭合回路,问:导线C上瞬间电流方向如何?

24.如果你有两件内衣,一件是棉质的,另一件是腈纶质料的,你认为哪一件穿在贴身会感到舒服些?用学过的物理知识进行解释。

25.在燃气灶和燃气热水器中,常常安装电子点火器,接通电子线路时产生高电压,通过高压放电的电火花来点燃气体。点火器的放电电极是钉尖形(图)。这是为什么?与此相反,验电器的金属杆上端却固定一个金属球而不做成针尖状,这又是为什么?

26.超高压带电作业的工人穿戴的工作服(图),为什么要用包含金属丝的织物制成?

27.当我们使用有线话筒扩音时,有些由于周围环境中的静电现象或其他原因产生的电信号会通过话筒线混入功率放大器中进行放大,影响扩音的效果。因此,很多优质的话筒线在构造上都采取了防备措施。请观察图的话筒线,你知道它采用了什么方法防止干扰信号从话筒线上侵入吗?

28.在天气干燥的季节,脱掉外衣后再去摸金属门把手时,常常会被电一下。这是为什么?

29.请观察建筑物上的避雷针(下图),看它们是如何巧妙设计的,分析它们如何能安全引电避雷,它们的造型与建筑物是否协调,并与同学讨论交流。

30.如图所示,在装载作业中,靠近传送带的工人容易受到电击,请解释原因。用什么办法可以解决此问题?

参考答案

1.A

【详解】

越尖的物体电荷的面密度越大,其附近的电场越强,越容易使空气电离,从而产生放电现象.A为尖头,当逐渐增加电压时,先放电,故A正确,BCD错误.

2.C

【分析】

静电危害是由于相互间不断摩擦,从而产生大量的静电,不及时导走,会出现放电危害。

【详解】

A.油罐车在运输过程中,油和罐之间不断摩擦,从而产生大量的静电,通过后面装一条拖地的铁链,及时导走,这是防止静电危害。不符合题意。

B.印刷车间中,纸张间摩擦产生大量静电,所以印刷车间中保持适当的湿度,及时把静电导走,避免静电造成的危害。不符合题意。

C.小汽车上有一根露在外面的小天线,无线信号接收天线。符合题意。

D.不锈钢丝的作用是把鞋底与地毯摩擦产生的电荷传到大地上,以免发生静电危害。不符合题意。本题选择不属于防止。

故选C。

3.A

【详解】

A.感应起电机是摩擦起电,都能产生静电。故A符合题意。

B.发电机是利用电磁感应原理发电的设备。故B不符合题意。

C.避雷针是静电的防止。故C不符合题意。

D.验电器是检验是否带电的仪器。故D不符合题意。

故选A。

4.A

【分析】

当管内接通静电高压时,管内存在强电场,它使空气电离而产生阴离子和阳离子。负离子在电场力的作用下,向正极移动时,碰到烟尘微粒使它带负电。因此,带电尘粒在电场力的作用下,向管壁移动,并附在管壁上,这样,消除了烟尘中的尘粒。

【详解】

ABD.管内接通静电高压时,管内存在强电场,它使空气电离而产生阴离子和阳离子。负离子在电场力的作用下,向正极移动时,碰到烟尘微粒使它带负电。所以金属管A应接高压电源的正极,金属丝B接负极,故A确,BD错误。

C.由于煤粉被吸到A上后,在重力的作用下降向下运动,所以C不能做排气口。故C错误。

故选A。

5.B

【详解】

静电实验比较安全是因为通过人体的电流较小。

A.电压较低。故A不符合题意。

B.通过人体的电流较小。故B符合题意。

C.电流通过人体的时间较短。故C不符合题意。

D.物体所带电荷量较小。故D不符合题意。

故选B。

6.D

【详解】

AB.用静电吸附粉尘、用静电喷涂油漆、复印机对碳粉的静电吸附等是静电的应用,故AB是静电现象的利用,AB不符合题意;

C.电视机装一条户外天线是为了更好地接受或发射信号,与静电的防止无关,故C不符合题意;

D.汽车行驶时,油罐中的汽油随车的振动摩擦起电,如果不及时的将这些静电倒走,一旦出现放电现象,就会发生爆炸事故。拖一条铁链使油罐表面与大地相连,使油罐罐体中的电荷不断地中和,不致造成放电产生火花引起油罐爆炸,这是预防静电的危害,故D符合题意。

7.B

【详解】

①雷雨天,雷电容易通过电线被引入用电器中,所以不宜使用无防雷措施的电器或防雷措施不足的电器,故①正确;

②③表面具有突出尖端的导体,在尖端处的电荷分布密度很大,使得其周围电场很强,就可能使其周围的空气发生电离而引发尖端放电带金属尖端的雨伞,易引发尖端放电造成人体伤害;远离金属门窗、建筑物外墙和带电设备,不使用带金属尖端的雨伞是为了防止尖端放电带来的危害,故②正确,③错误;

④由于潮湿的大树是导电的,为了防止尖端放电,不能躲在大树底下避雨,故④正确;

故正确的是①②④;

故选B。

8.A

【详解】

金属球上感应电荷产生的附加电场与带电的细杆MN产生的场强大小相等,方向相反,相互抵消。a点离带电的细杆MN最近,带电的细杆MN在a点处产生的场强最大,则金属球上感应电荷在a点处产生的场强最大;而c点离带电杆最远,则金属球上感应电荷在c点处产生的场强最小,故A正确,BCD错误。

故选A。

9.B

【分析】

静电是生活中摩擦起电产生的,静电有的有利,有的有害,根据生活中的经验即可进行分析。

【详解】

A.安装避雷针的建筑物,通过避雷针与大地相连,从而避免建筑物被雷电击坏,如果没有安装就会有危险,但对低矮的建筑不至于一定被雷电击毁,故A错误;

B.油罐车行驶途中车尾有一条铁链拖在地上,可以及时的把产生的静电导走,有利于消除静电,避免产生电火花引起爆炸,故B正确;

C.飞机起落架的轮胎用导电橡胶做轮胎,是为了及时地把飞机过程中因为摩擦而产生的电荷通过导体转移给大地,以免产生放电现象,不能用绝缘轮胎,故C错误;

D.绝缘性能良好的化纤制品做成的衣服不能及时把静电导入大地,容易产生手术事故,所以手术室的医生和护士不能穿绝缘性能良好的化纤制品,故D错误。

故选B。

10.D

【详解】

A.印刷厂里,纸页之间的摩擦起电会使纸页粘在一起,所以在印刷时需要消除静电,故A正确,不符合题意;

B.人造纤维服装会由于摩擦产生静电,产生静电后会吸引灰尘,故穿不了多大工夫就会蒙上一层灰尘,故B正确,不符合题意;

C.在地毯上行走的人,与地毯摩擦过多会产生静电,积累大量的电荷,当他伸手拉金属门把手时,就会产生火花放电,严重时会使他痉挛,故C正确,不符合题意;

D.油罐车有一条拖在地上的铁链,这根铁链不是油罐车的标记,而是为了防止静电,通过铁链把静电传导到地面,故D错误,符合题意。

故选D。

11.C

【详解】

古建筑上的屋脊中央常装有的铜葫芦是利用尖端放电来引雷的,相当于避雷针,美观还在其次。

故选C。

12.A

【详解】

解:在干燥的天气中脱衣时,外衣与里面的衣服摩擦,使它们带有异种电荷,电荷放电,发出啪啪声,所以属于摩擦起电;

故选A.

【点评】能结合摩擦起电的原理解释生活中的静电现象,属于物理知识应用于实际的应用题目.

13.B

【详解】

B.电工钳柄上套有绝缘胶套是为了防止触电,所以B错误,符合题意;

ACD.高大的建筑物上都装有避雷针,飞机轮上装搭地线,印刷车间中保持适当的湿度,都是防止静电危害,必须把静电导走,所以ACD正确,不符合题意;

故选B。

14.C

【详解】

电工在进行高压作业时,要穿上用金属丝编织成的高压作业服,相当于把人体用金属网罩起来,起到静电屏蔽的作用,这样,外部电场就不会影响到人体,从而避免了感应电流对人体的伤害,所以C正确;ABD错误;

故选C。

15.BD

【分析】

考查静电现象问题。

【详解】

A.由电荷守恒定律可知,电荷既不能消失,也不能创造,A错误;

B.带电小球移至不带电金属球附近,由于感应起电,不带电金属球靠近带点小球一面会带上与带点小球所带电性的异种电荷,相互吸引,B正确;

C.处于静电平衡状态的导体,内部场强处处为零,是一个等势体,但电势是否为零与所取的零势能面有关,C错误;

D.接触带有精密电子元件的电路板时,最好先用手接触一下金属水管,把身体所带的静电转移出去,D正确;故选BD。

16.BC

【详解】

屏蔽服的作用是在穿上后,使处于高压电场中的人体内电场强度处处为零,从而使人体免受高压电场及电磁波的危害,可知BC正确,AD错误;

故选BC。

17.ACD

【详解】

A.法拉第引入了场的概念来研究电场,并提出用电场线描述电场,故A正确;

B.库仑用库仑扭秤实验发现了库仑定律,但他并没有测出静电力常量k,故B错误;

C.高压作业工人工作服用包含金属丝的织物制成是利用了静电屏蔽原理,故C正确;

D.燃气灶的电子点火器是利用了尖端放电原理,故D正确。

故选ACD。

18.保持生活环境有一定的湿度,因为随着环境湿度的增加,在干燥的天气里容易产生的静电,将容易被引导走,以减少静电电击等危害的可能

【详解】

保持生活环境有一定的湿度,因为随着环境湿度的增加,产生的静电将容易被引导走,以减少静电电击等危害的可能。

19.大量静电

中和云层中的电荷

【详解】

避雷针相当于一个导体,可以将云层上大量的电荷导入地下,另一方面由于避雷针都比较尖,可以尖端放电,向云层中释放大量电荷,中和云层中的异性电荷,这样就避免引起雷击,起到避雷的效果。

20.正

导体

绝缘体

正

正

负

正

【详解】

复印机的工作原理是先使硒鼓带正电,并利用光学方法将原稿。上的字迹成像在硒鼓上,留下带正电的静电潜像,再靠静电的吸引力吸住带负电的墨粉,显出字迹,然后用带正电的白纸与硒鼓接触,带走其上的墨粉,最后加热使墨粉牢固地停留在纸上。

21.①③

②④

【详解】

[1]①静电复印是利用光敏半导体的光导特性和静电作用复制成品的方法,故①是利用静电。③静电喷涂是利用高压静电电场使带负电的涂料微粒沿着电场相反的方向定向运动,并将涂料微粒吸附在工件表面的一种喷涂方法,属于静电的应用,故③是利用静电。故选①③。

[2]②印刷车间中,纸张间摩擦产生大量静电,由于有一定的湿度,能及时导走。故②防止静电。④油罐车上的搭地铁链是为了把产生的静电导走。故④属于静电的防止。故选②④。

22.(1)A接高压电源的正极,B接高压电源的负极

(2)86815

kg

【详解】

(1)电极AB间接高电压后,之间产生了很强的电场,气体分子被电离成为电子和正离子,电子较轻,容易被粉尘吸附,故粉尘带负电,只有A极带正电,才能被正极A吸引,从而达到除尘的目的,所以A接高压电源的正极,B接高压电源的负极。

(2)设一天回收煤粉的质量为m,管内表面积

代入数据得

23.电流的方向是A→B

【详解】

负电荷在导线上从B移动到A,电流的方向与正电荷定向移动方向相同,负电荷移动方向相反,即从A→B。

24.穿棉质的感到舒服,棉质内衣柔软、透气,减少了静电的积累。

【详解】

穿棉质的感到舒服,棉质内衣柔软、透气,减少了静电的积累,晴纶材质的透气性差且容易起静电。

25.见解析

【详解】

在尖端处,电荷容易聚集,点火器需要瞬间高压放电,自然需要电荷密集,所以点火器的放电电极做成了针尖形,容易使空气电离形成电火花而放电。验电器的金属杆上端固定的电极要尽可能减少放电,所以固定一个金属球,是为了防止空气电离放电。

26.见解析

【详解】

超高压带电作业的工人穿戴的工作服是用包含金属丝的织物制成的,通过静电屏蔽保证工人带电作业时的安全。

27.见解析

【详解】

由图可看到,在导线外面有一金属网将导线包围,采用了静电屏蔽的方法,以此防止干扰信号从电话线上侵入。

28.见解析

【详解】

由题意可知,脱掉外衣时,出现摩擦起电现象,当伸手去摸金属门把手,使产生的大量静电导走,从而出现放电现象,所以感觉被“电”了一下。

29.见解析

【详解】

在古建筑物的屋顶、屋角设置各种造型的动物,避雷针以动物头上的角须或巨兽的舌头向上弹出的形式巧妙安装,另一端引入大地,从而起到避雷的效果。

30.见解析

【详解】

在装载作业中,因为传送带与被传送物体间的发生摩擦而带电,靠近传送带的工人因为感应也带上电,容易受到电击;

要避免这种电击,可以把导体材料如金属丝等掺到传送带材料中,让传送带变成导体,或者直接用导体制造传送带,再用适当方法把传送带接地,静电便不会积累,工人也不会再遭电击。

试卷第6页,总7页

试卷第1页,总11页