《预测一本通》2012年高考物理 高频考点讲解总结 选考题4 新人教版

文档属性

| 名称 | 《预测一本通》2012年高考物理 高频考点讲解总结 选考题4 新人教版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 247.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 新人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2012-04-15 18:19:06 | ||

图片预览

文档简介

选考题

典例1 (北京市朝阳区2012届高三上学期期末考试)用绿光照射一个光电管,能产生光电效应,欲使光电子从阴极逸出时最大初动能增大,可以( )

A.改用红光照射 B.改用紫光照射

C.增加绿光照射时间 D.增加绿光照射强度

解析:光电子的最大初动能与照射时间或照射强度无关,而与入射光子的能量有关,入射光子的能量越大,光电子从阴极逸出时最大初动能越大,所以本题中,可以改用比绿光光子能量更大的紫光照射,以增大光电子从阴极逸出时最大初动能。本题答案为B。

点评:本题考查爱因斯坦光电效应方程Ek=hv-W,可见,光电子的最大初动能与照射时间或照射强度无关,而与入射光子的能量有关,入射光子的能量越大,光电子从阴极逸出时最大初动能越大。

典例2 (福建省福州八中2012届高三上学期质检物理试卷)用光照射某种金属,有光电子从金属表面逸出,如果光的频率不变,而减弱光的强度,则( )

A.逸出的光电子数减少,光电子的最大初动能不变

B.逸出的光电子数减少,光电子的最大初动能减小

C.逸出的光电子数不变,光电子的最大初动能减小

D.光的强度减弱到某一数值,就没有光电子选出了

解析:光的频率不变,表示光子能量不变,仍会有光电子从该金属表面逸出,逸出的光电子的最大初动能也不变;若再减弱光的强度,逸出的光电子数就会减少。综上可知,本题答案为A。

点评:本题涉及到光电效应规律、爱因斯坦光电效应方程等知识点,重点考查考生的理解能力,体现了《考试大纲》中对“理解物理概念、物理规律的确切含义,理解物理规律的适用条件,以及它们在简单情况下的应用,能够鉴别关于概念和规律的似是而非的说法”的能力要求。光电效应规律是实验结论,考生要熟练记忆。

备考必知:(1)光电效应:金属及其化合物在光的照射下从物体发射电子的现象叫光电效应,发出的电子叫光电子。可见,光电效应的实质是:光现象转化为电现象。另外,注意定义中的光包括不可见光。

(2)金属存在极限频率:极限频率是能使金属发生光电效应的入射光的最低频率,不同的金属有不同的极限频率。只有当入射光频率大于这个极限频率时才能产生光电效应,低于这个极限频率的光不能使金属发生光电效应。

(3)光电流:就是光电子形成的电流。当入射光频率大于极限频率时,单位时间内发射出的光电子数与入射光的强度成正比。

(4)爱因斯坦光电效应方程:Ek=hν-W,其中Ek为光电子的最大初动能,W为金属的逸出功。可见,光电子的最大初动能与照射时间或照射强度无关,而与入射光子的能量有关,入射光子的能量越大,光电子从阴极逸出时最大初动能越大。

(5)发生光电效应时,照射光的强度决定单位时间内从金属表面逸出的光电子数目,即光电流的大小;照射光的的频率决定光电子的最大初动能Ek。

(6)光的波粒二象性:光的干涉、衍射现象说明光具有波动性,光电效应和康普顿效应说明光具有粒子性,所以光是一种波,同时也是一种粒子,光具有波粒二象性。

预测题1 (陕西省西工大附中2012届高三适应性测试)光电效应实验中,下列表述正确的是( )

A.光照时间越长光电流越大 B.入射光足够强就可以有光电流

C.遏止电压与入射光的频率有关 D.入射光频率大于极限频率才能产生光电子

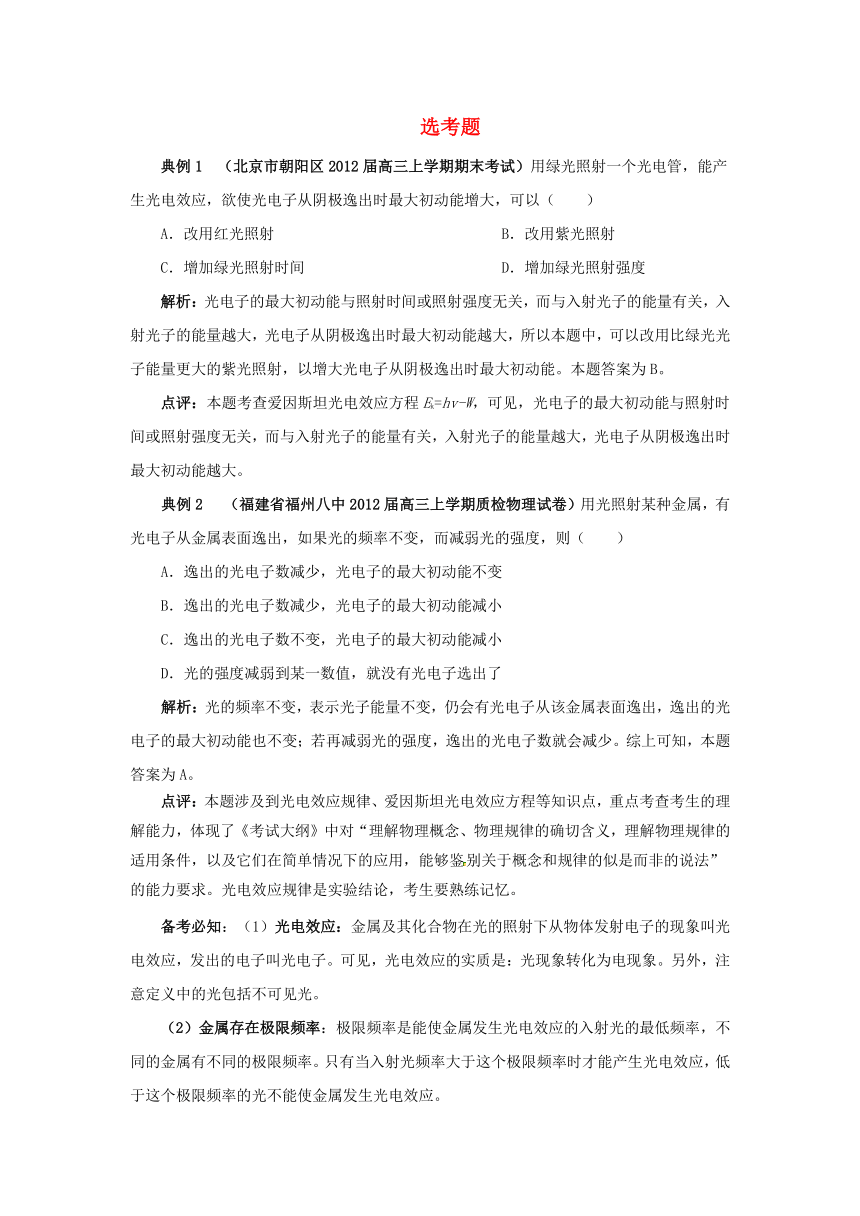

预测题2 (甘肃省兰州一中2012届高三月考试题)如图所示,是半圆玻璃砖的中心线,有两束与平行且距离相等的单色光a和b,从玻璃砖射出后相交于上方的P点,由此可得出的结论是( )

A.a光在玻璃中折射率比对b光的折射率大

B.a光在玻璃砖中的速度比b光在玻璃砖中的速度大

C.若b光照射某金属可以使其发生光电效应,而a光不一定能使该金属发生光电效应

D.若用这两种光分别通过同一双缝干涉装置得到的干涉图样,两个相邻亮条纹的间距较小的是a光

2.AD 解析:两种光从玻璃射出时的入射角相同, a光的折射角大,所以其折射率较大,选项A正确;根据关系式v=c/n可知,a光在玻璃中折射率大,波速小,选项B错误;子核每经过一次β衰变后中子数减少1个,所以衰变后产生的新核的中子数比少1,选项B错误;一群处于n = 4能级的氢原子向低能级跃迁时可辐射出种不同光子,选项C正确;绿光光子频率大于红光光子频率,所以用红光照射某种金属能发生电效应,改用绿光照射该金属也能发生光电效应,选项D正确。本题答案为B。

高频考点6 原子能级结构及能级跃迁

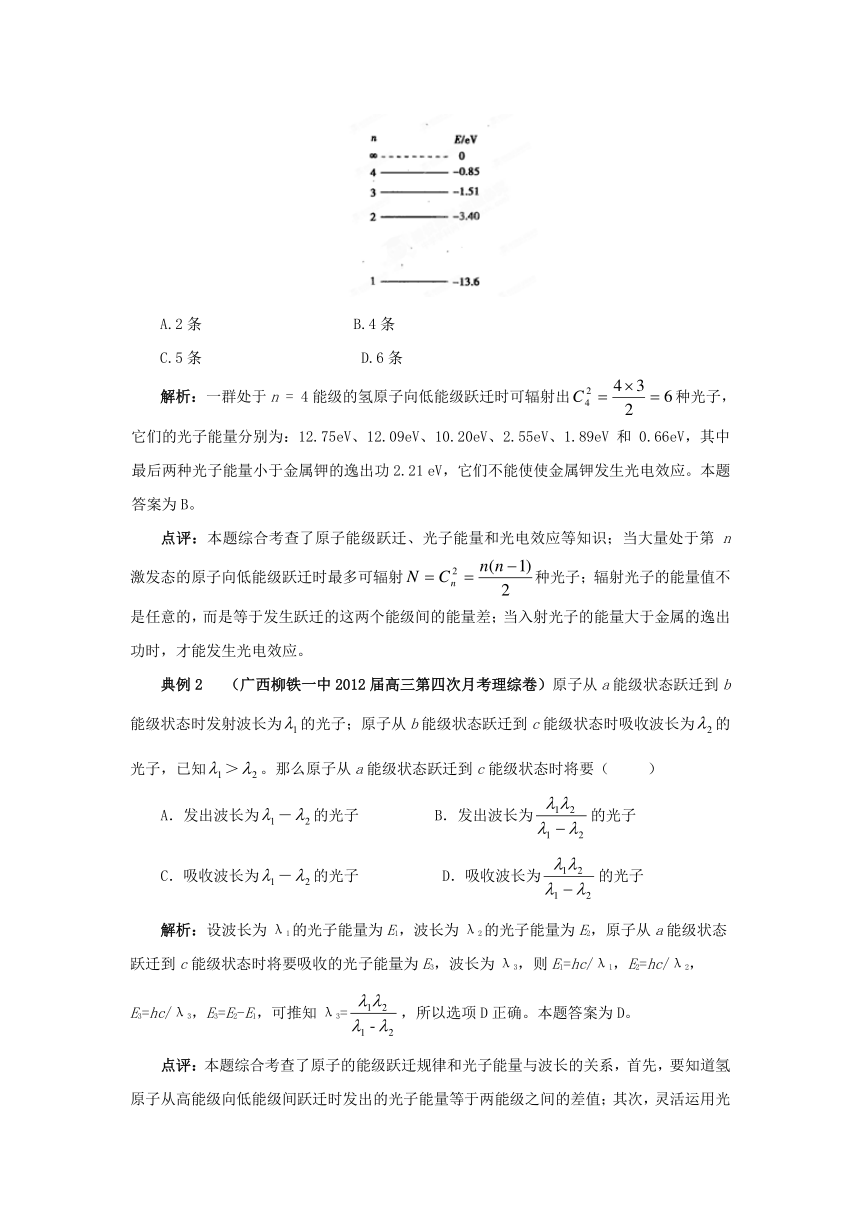

典例1 (云南省部分名校2012届高三上学期联考理综卷)某光电管的阴极为金属钾制成的,它的逸出功为2.21 eV,如图所示是氢原子的能级图,一群处于n = 4能级的氢原子向低能级跃迁时,辐射的光照射到该光电管的阴极上,这束光中能使金属钾发生光电效应的光谱线条数是( )

A.2条 B.4条

C.5条 D.6条

解析:一群处于n = 4能级的氢原子向低能级跃迁时可辐射出种光子,它们的光子能量分别为:12.75eV、12.09eV、10.20eV、2.55eV、1.89eV和0.66eV,其中最后两种光子能量小于金属钾的逸出功2.21 eV,它们不能使使金属钾发生光电效应。本题答案为B。

点评:本题综合考查了原子能级跃迁、光子能量和光电效应等知识;当大量处于第n激发态的原子向低能级跃迁时最多可辐射种光子;辐射光子的能量值不是任意的,而是等于发生跃迁的这两个能级间的能量差;当入射光子的能量大于金属的逸出功时,才能发生光电效应。

典例2 (广西柳铁一中2012届高三第四次月考理综卷)原子从a能级状态跃迁到b能级状态时发射波长为的光子;原子从b能级状态跃迁到c能级状态时吸收波长为的光子,已知>。那么原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将要( )

A.发出波长为-的光子 B.发出波长为的光子

C.吸收波长为-的光子 D.吸收波长为的光子

解析:设波长为λ1的光子能量为E1,波长为λ2的光子能量为E2,原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将要吸收的光子能量为E3,波长为λ3,则E1=hc/λ1,E2=hc/λ2,E3=hc/λ3,E3=E2-E1,可推知λ3=,所以选项D正确。本题答案为D。

点评:本题综合考查了原子的能级跃迁规律和光子能量与波长的关系,首先,要知道氢原子从高能级向低能级间跃迁时发出的光子能量等于两能级之间的差值;其次,灵活运用光子能量与波长的关系式E=hv=hc/λ。

备考必知:(1)原子从基态跃迁到激发态需要吸收能量,而从激发态跃迁到基态则会以光子的形式向外放出能量。不论是吸收能量还是放出能量,这个能量值不是任意的,而是等于发生跃迁的这两个能级间的能量差,即hν=Em-En。

(2)原子从激发态向基态跃迁时发出光子的种类:当单个氢原子自发辐射,由量子数为 n(n>1)的能级向低能级跃迁时最多只能形成(n-1)条谱线,或者说产生(n-1)种不同频率的光子;当大量处于第n激发态的原子向低能级跃迁时最多可辐射种光子。

(3)原子跃迁时电子动能、原子势能和原子能量的变化(与天体运动规律相同):当轨道半径减小时,库仑引力引力做正功,电子动能增大,原子的电势能减小,原子能量减小;当轨道半径增大时,库仑引力引力做负功,电子动能减小,原子的电势能增大,原子能量增大。

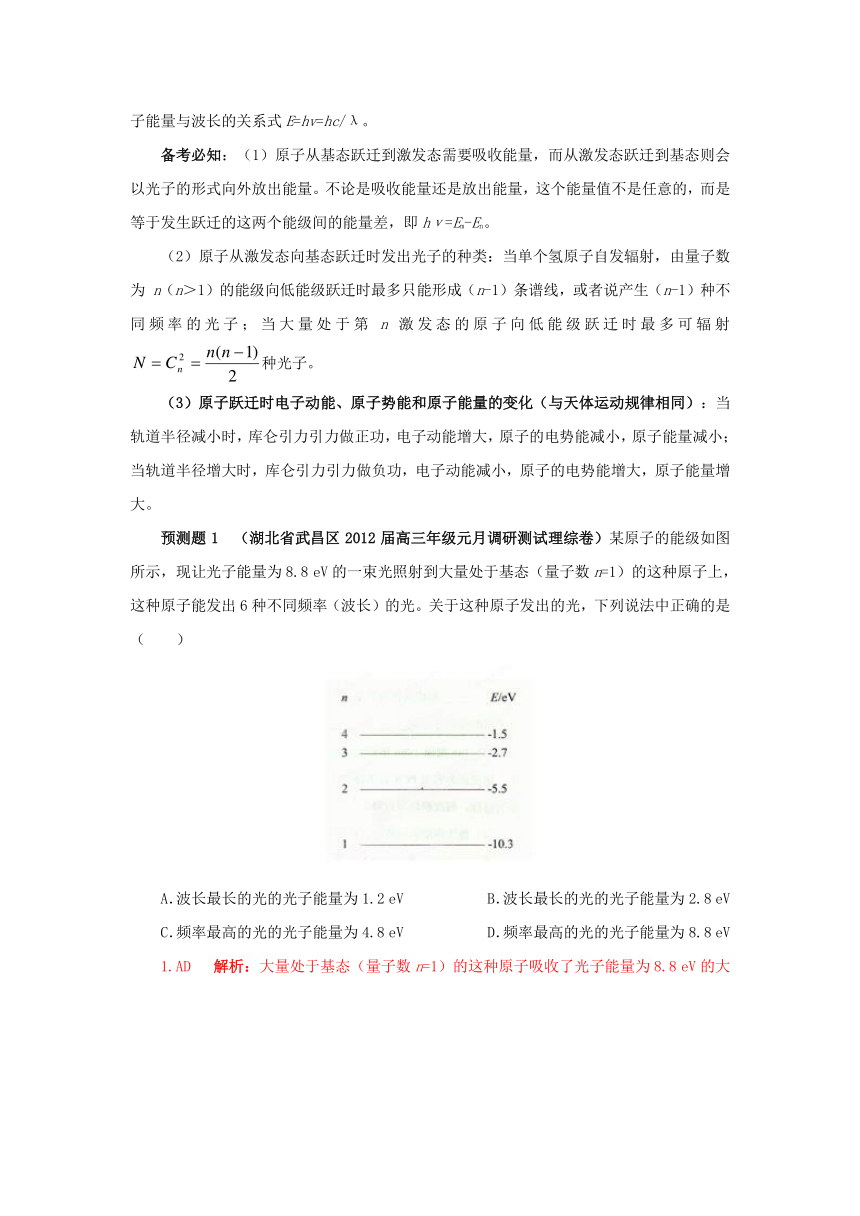

预测题1 (湖北省武昌区2012届高三年级元月调研测试理综卷)某原子的能级如图所示,现让光子能量为8.8 eV的一束光照射到大量处于基态(量子数n=1)的这种原子上,这种原子能发出6种不同频率(波长)的光。关于这种原子发出的光,下列说法中正确的是( )

A.波长最长的光的光子能量为1.2 eV B.波长最长的光的光子能量为2.8 eV

C.频率最高的光的光子能量为4.8 eV D.频率最高的光的光子能量为8.8 eV

1.AD 解析:大量处于基态(量子数n=1)的这种原子吸收了光子能量为8.8 eV的大B.由n=2能级跃迁到n=1能级产生的光频率最小

C.由n=4能级跃迁到n=1能级产生的光最容易表现出衍射现象

D.用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应

2.D 解析:这些氢原子向低能级跃迁时可辐射出种光子,选项A错误;由n=4能级跃迁到n=3能级产生的光子能量最小,所以频率最小,选项B错误;由n=4能级跃迁到n=1能级产生的光子能量最大,频率最大,波长最小,最不容易表现出衍射现项A错误,B正确;氢原子可以吸收大量能量为12.75eV的光子,从而从n=1的基态跃迁到n=4的激发态,因为大量处于n=4的激发态的氢原子极不稳定,又会发射出光子跃迁到低能态,共可发射出种不同波长的光,选项C错误,D正确。本题答案为BD。

高频考点7 核反应方程和核能

典例1 (福建省福州八中2012届高三上学期质检)下列关于放射性元素的半衰期的几种说法正确的是( )

A.同种放射性元素,在化合物中的半衰期比在单质中长

B.放射性元素的半衰期与元素所处的物理和化学状态无关,它是一个统计规律,只对大量的原子核才适用

C.氡的半衰期是3.8天,若有4 g氡原子核,则经过7.6天就剩下0g了

D.氡的半衰期是3.8天,若有4个氡原子核,则经过7.6天就只剩下一个

解析:半衰期的大小由放射性元素的原子核内部本身的因素决定,跟元素所处的物理状态(如压强、温度)或化学状态(如单质、化合物)无关,它是一个统计规律,只对大量的原子核才适用,选项AD错误,B正确;氡的半衰期是3.8天,若有4 g氡原子核,则经过7.6天即经过2个半衰期后就剩下4×()2g=1g了,选项C错误。本题答案为B。

点评:本题考查考生对放射性元素半衰期的理解。半衰期的大小由放射性元素的原子核内部本身的因素决定,跟元素所处的物理状态(如压强、温度)或化学状态(如单质、化合物)无关;放射性元素经半衰期后衰变一半,不是再经半衰期后衰变完毕,而是衰变剩余部分的一半;另外,半衰期是个统计概念,只对大量原子核有意义,对少量原子核是没有意义的,个别原子核何时衰变是不可知的。

典例2 (北京市丰台区2012届高三上学期期末考试)太阳内部持续不断地发生着热核反应,质量减少。核反应方程是,这个核反应释放出大量核能。已知质子、氦核、X的质量分别为m1、m2、m3,真空中的光速为c。下列说法中正确的是( )

A.方程中的X表示中子() B.方程中的X表示电子()

C.这个核反应中质量亏损Δm=4m1-m2 D.这个核反应中释放的核能ΔE=(4m1-m2-2m3)c2

解析:根据质量数守恒和电荷数守恒可知,方程中的X表示正电子(),选项AB错误;这个核反应中质量亏损Δm=4m1-m2 -2m3,释放的核能ΔE=(4m1-m2-2m3)c2,选项C错误,D正确。本题答案为D。

点评:本题综合考查核反应方程和核能的计算问题。核反应方程都遵循质量数守恒和电荷数守恒,这也是书写核方程的重要依据;物体的能量和质量之间存在着密切的联系,它们的关系是:E=mc2,这就是爱因斯坦的质能方程。

备考必知:(1)电子的发现及其意义:1897年,汤姆生在研究阴极射线时发现了电子;电子的发现使人们认识到原子不是组成物质的最小微粒,原子本身也具有结构。

(2)α粒子散射实验和原子的核式结构:为了探究原子的构成问题,1909—1911年卢瑟福和他的助手做了用α粒子轰击金箔的实验,实验发现:绝大多数α粒子穿过金箔后基本沿原方向前进,但是有少数α粒子发生了较大的偏转。极少数α粒子偏转角度超过了90°,有的几乎达到180°,沿原路返回。卢瑟福依据α粒子散射实验的结果,提出了原子的核式结构:在原子的中心有一个很小的核,叫做原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外的空间运动。

(3)原子核的组成:质子和中子是原子核的组成部分,统称为核子。

原子核的核电核数(用Z表示)=质子数=原子序数;质量数(用A表示)=质子数+中子数。

(4)原子核的表示用,其中X表示元素种类,Z表示质子数,A表示原子核的质量数。如He代表质子数(或核电荷数)为2,质量数(或核子数)为4的氦核;代表质子数(或核电荷数)为92,质量数(或核子数)为235的铀核。

(5)天然放射现象表明原子核也可以再分,即原子核也有复杂结构。放出的射线有三种:α射线、β射线、γ射线,其中α射线的电离作用最强,贯穿本领最弱,γ射线的贯穿作用最强,电离本领最弱。

(6)半衰期及其理解:放射性元素的原子核有半数发生衰变所需要的时间,叫做这种元素的半衰期。放射性元素经半衰期后衰变一半,不是再经半衰期后衰变完毕,而是衰变剩余部分的一半;半衰期的大小由放射性元素的原子核内部本身的因素决定,跟元素所处的物理状态(如压强、温度)或化学状态(如单质、化合物)无关;另外,半衰期是个统计概念,只对大量原子核有意义,对少量原子核是没有意义的。个别原子核何时衰变是不可知的。

(7)熟记几个重要的核反应方程:①+→+(1919年质子的发现);②+→+(1932年中子的发现);③+→+(人工放射性同位素的发现);④→+(1934年正电子的发现);⑤(重核的裂变);⑥H+H→He+n(轻核聚变)。注意:前四个是原子核人工转变的重大发现。

(8)核反应方程都遵循质量数守恒和电荷数守恒,这也是书写核方程的重要依据;物体的能量和质量之间存在着密切的联系,它们的关系是:E=mc2,这就是爱因斯坦的质能方程。

预测题1 (河北省衡水中学2012届高三上学期期末考试理综试题)下列说法正确的是( )

A.若使放射性物质的温度升高,其半衰期将减小

B.发生α衰变时,生成核与原来的原子核相比,中子数减少了4

C.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的热核反应

D.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,电势能增大,原子的总能量不变

1.C 解析:半衰期的大小由放射性元素的原子核内部本身的因素决定,跟元素所处的物理状态(如压强、温度)或化学状态(如单质、化合物)无关,选项A错误;α衰变的实质是原子核内的2个质子和2个中子结合生成氦核并被释放出来,从而转化为新核,所以每发化学状态(如单质、化合物)无关,选项C错误;根据波尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,核外电子从半径较大的轨道跃迁到半径较小的轨道,库仑引力做电子做正功,电势能减小,动能增大,即核外电子的运动速度增大,选项D正确;β衰变的实质是核内的一个中子转化为一个质子和一个电子,产生的电子从核内射出来,原子核转化为新核,所以经过一次β衰变后中子数减少1个,质子数多1个,选项E正确。本题答案为BDE。

预测题3 (北京市朝阳区2012届高三上学期期中统考)下列核反应方程中属于β衰变的是( )

A. B.

C. D.

3.B 解析:原子核的衰变是原子核自发进行的,不需要其他粒子的轰击,所以选项AC错误;β衰变是原子核自发地释放出电子即而变成新核的变化,故选项B正确,D错误。本题答案为B。

典例1 (北京市朝阳区2012届高三上学期期末考试)用绿光照射一个光电管,能产生光电效应,欲使光电子从阴极逸出时最大初动能增大,可以( )

A.改用红光照射 B.改用紫光照射

C.增加绿光照射时间 D.增加绿光照射强度

解析:光电子的最大初动能与照射时间或照射强度无关,而与入射光子的能量有关,入射光子的能量越大,光电子从阴极逸出时最大初动能越大,所以本题中,可以改用比绿光光子能量更大的紫光照射,以增大光电子从阴极逸出时最大初动能。本题答案为B。

点评:本题考查爱因斯坦光电效应方程Ek=hv-W,可见,光电子的最大初动能与照射时间或照射强度无关,而与入射光子的能量有关,入射光子的能量越大,光电子从阴极逸出时最大初动能越大。

典例2 (福建省福州八中2012届高三上学期质检物理试卷)用光照射某种金属,有光电子从金属表面逸出,如果光的频率不变,而减弱光的强度,则( )

A.逸出的光电子数减少,光电子的最大初动能不变

B.逸出的光电子数减少,光电子的最大初动能减小

C.逸出的光电子数不变,光电子的最大初动能减小

D.光的强度减弱到某一数值,就没有光电子选出了

解析:光的频率不变,表示光子能量不变,仍会有光电子从该金属表面逸出,逸出的光电子的最大初动能也不变;若再减弱光的强度,逸出的光电子数就会减少。综上可知,本题答案为A。

点评:本题涉及到光电效应规律、爱因斯坦光电效应方程等知识点,重点考查考生的理解能力,体现了《考试大纲》中对“理解物理概念、物理规律的确切含义,理解物理规律的适用条件,以及它们在简单情况下的应用,能够鉴别关于概念和规律的似是而非的说法”的能力要求。光电效应规律是实验结论,考生要熟练记忆。

备考必知:(1)光电效应:金属及其化合物在光的照射下从物体发射电子的现象叫光电效应,发出的电子叫光电子。可见,光电效应的实质是:光现象转化为电现象。另外,注意定义中的光包括不可见光。

(2)金属存在极限频率:极限频率是能使金属发生光电效应的入射光的最低频率,不同的金属有不同的极限频率。只有当入射光频率大于这个极限频率时才能产生光电效应,低于这个极限频率的光不能使金属发生光电效应。

(3)光电流:就是光电子形成的电流。当入射光频率大于极限频率时,单位时间内发射出的光电子数与入射光的强度成正比。

(4)爱因斯坦光电效应方程:Ek=hν-W,其中Ek为光电子的最大初动能,W为金属的逸出功。可见,光电子的最大初动能与照射时间或照射强度无关,而与入射光子的能量有关,入射光子的能量越大,光电子从阴极逸出时最大初动能越大。

(5)发生光电效应时,照射光的强度决定单位时间内从金属表面逸出的光电子数目,即光电流的大小;照射光的的频率决定光电子的最大初动能Ek。

(6)光的波粒二象性:光的干涉、衍射现象说明光具有波动性,光电效应和康普顿效应说明光具有粒子性,所以光是一种波,同时也是一种粒子,光具有波粒二象性。

预测题1 (陕西省西工大附中2012届高三适应性测试)光电效应实验中,下列表述正确的是( )

A.光照时间越长光电流越大 B.入射光足够强就可以有光电流

C.遏止电压与入射光的频率有关 D.入射光频率大于极限频率才能产生光电子

预测题2 (甘肃省兰州一中2012届高三月考试题)如图所示,是半圆玻璃砖的中心线,有两束与平行且距离相等的单色光a和b,从玻璃砖射出后相交于上方的P点,由此可得出的结论是( )

A.a光在玻璃中折射率比对b光的折射率大

B.a光在玻璃砖中的速度比b光在玻璃砖中的速度大

C.若b光照射某金属可以使其发生光电效应,而a光不一定能使该金属发生光电效应

D.若用这两种光分别通过同一双缝干涉装置得到的干涉图样,两个相邻亮条纹的间距较小的是a光

2.AD 解析:两种光从玻璃射出时的入射角相同, a光的折射角大,所以其折射率较大,选项A正确;根据关系式v=c/n可知,a光在玻璃中折射率大,波速小,选项B错误;子核每经过一次β衰变后中子数减少1个,所以衰变后产生的新核的中子数比少1,选项B错误;一群处于n = 4能级的氢原子向低能级跃迁时可辐射出种不同光子,选项C正确;绿光光子频率大于红光光子频率,所以用红光照射某种金属能发生电效应,改用绿光照射该金属也能发生光电效应,选项D正确。本题答案为B。

高频考点6 原子能级结构及能级跃迁

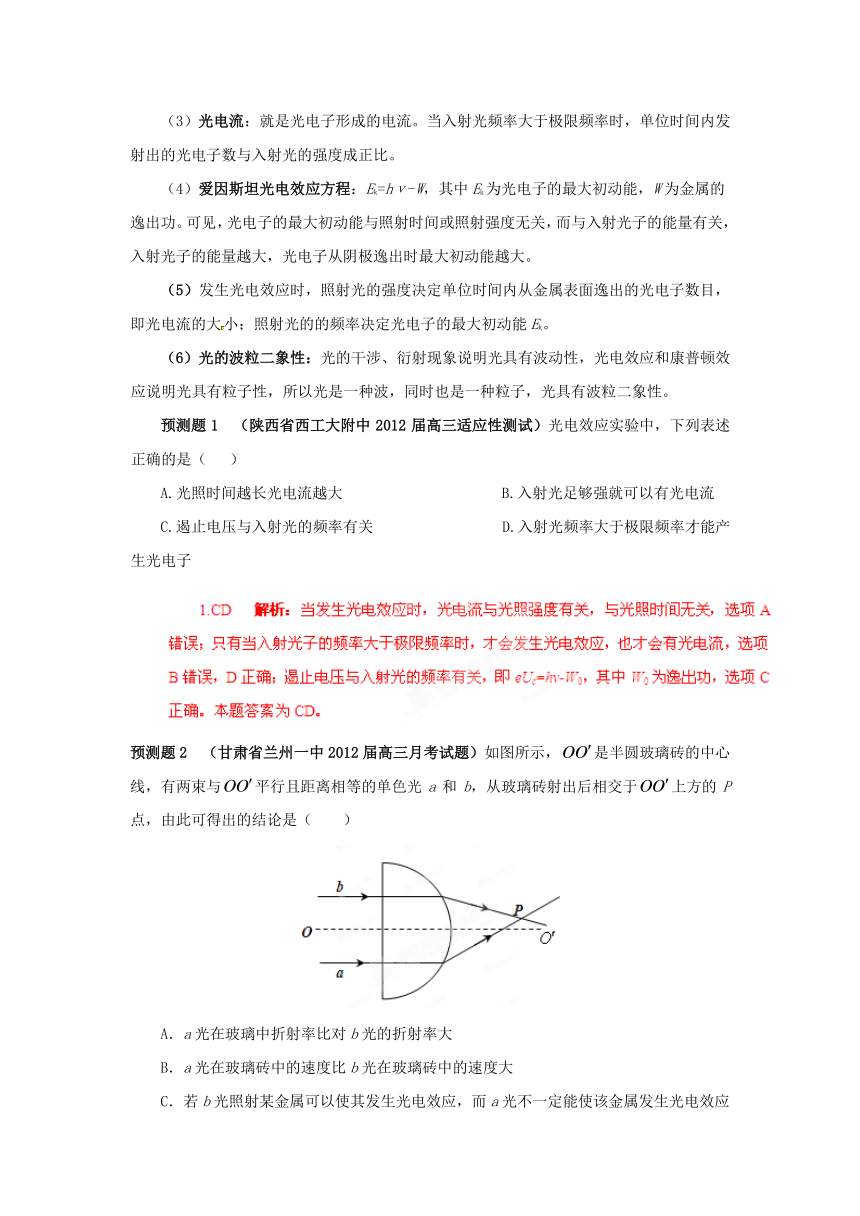

典例1 (云南省部分名校2012届高三上学期联考理综卷)某光电管的阴极为金属钾制成的,它的逸出功为2.21 eV,如图所示是氢原子的能级图,一群处于n = 4能级的氢原子向低能级跃迁时,辐射的光照射到该光电管的阴极上,这束光中能使金属钾发生光电效应的光谱线条数是( )

A.2条 B.4条

C.5条 D.6条

解析:一群处于n = 4能级的氢原子向低能级跃迁时可辐射出种光子,它们的光子能量分别为:12.75eV、12.09eV、10.20eV、2.55eV、1.89eV和0.66eV,其中最后两种光子能量小于金属钾的逸出功2.21 eV,它们不能使使金属钾发生光电效应。本题答案为B。

点评:本题综合考查了原子能级跃迁、光子能量和光电效应等知识;当大量处于第n激发态的原子向低能级跃迁时最多可辐射种光子;辐射光子的能量值不是任意的,而是等于发生跃迁的这两个能级间的能量差;当入射光子的能量大于金属的逸出功时,才能发生光电效应。

典例2 (广西柳铁一中2012届高三第四次月考理综卷)原子从a能级状态跃迁到b能级状态时发射波长为的光子;原子从b能级状态跃迁到c能级状态时吸收波长为的光子,已知>。那么原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将要( )

A.发出波长为-的光子 B.发出波长为的光子

C.吸收波长为-的光子 D.吸收波长为的光子

解析:设波长为λ1的光子能量为E1,波长为λ2的光子能量为E2,原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将要吸收的光子能量为E3,波长为λ3,则E1=hc/λ1,E2=hc/λ2,E3=hc/λ3,E3=E2-E1,可推知λ3=,所以选项D正确。本题答案为D。

点评:本题综合考查了原子的能级跃迁规律和光子能量与波长的关系,首先,要知道氢原子从高能级向低能级间跃迁时发出的光子能量等于两能级之间的差值;其次,灵活运用光子能量与波长的关系式E=hv=hc/λ。

备考必知:(1)原子从基态跃迁到激发态需要吸收能量,而从激发态跃迁到基态则会以光子的形式向外放出能量。不论是吸收能量还是放出能量,这个能量值不是任意的,而是等于发生跃迁的这两个能级间的能量差,即hν=Em-En。

(2)原子从激发态向基态跃迁时发出光子的种类:当单个氢原子自发辐射,由量子数为 n(n>1)的能级向低能级跃迁时最多只能形成(n-1)条谱线,或者说产生(n-1)种不同频率的光子;当大量处于第n激发态的原子向低能级跃迁时最多可辐射种光子。

(3)原子跃迁时电子动能、原子势能和原子能量的变化(与天体运动规律相同):当轨道半径减小时,库仑引力引力做正功,电子动能增大,原子的电势能减小,原子能量减小;当轨道半径增大时,库仑引力引力做负功,电子动能减小,原子的电势能增大,原子能量增大。

预测题1 (湖北省武昌区2012届高三年级元月调研测试理综卷)某原子的能级如图所示,现让光子能量为8.8 eV的一束光照射到大量处于基态(量子数n=1)的这种原子上,这种原子能发出6种不同频率(波长)的光。关于这种原子发出的光,下列说法中正确的是( )

A.波长最长的光的光子能量为1.2 eV B.波长最长的光的光子能量为2.8 eV

C.频率最高的光的光子能量为4.8 eV D.频率最高的光的光子能量为8.8 eV

1.AD 解析:大量处于基态(量子数n=1)的这种原子吸收了光子能量为8.8 eV的大B.由n=2能级跃迁到n=1能级产生的光频率最小

C.由n=4能级跃迁到n=1能级产生的光最容易表现出衍射现象

D.用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34eV的金属铂能发生光电效应

2.D 解析:这些氢原子向低能级跃迁时可辐射出种光子,选项A错误;由n=4能级跃迁到n=3能级产生的光子能量最小,所以频率最小,选项B错误;由n=4能级跃迁到n=1能级产生的光子能量最大,频率最大,波长最小,最不容易表现出衍射现项A错误,B正确;氢原子可以吸收大量能量为12.75eV的光子,从而从n=1的基态跃迁到n=4的激发态,因为大量处于n=4的激发态的氢原子极不稳定,又会发射出光子跃迁到低能态,共可发射出种不同波长的光,选项C错误,D正确。本题答案为BD。

高频考点7 核反应方程和核能

典例1 (福建省福州八中2012届高三上学期质检)下列关于放射性元素的半衰期的几种说法正确的是( )

A.同种放射性元素,在化合物中的半衰期比在单质中长

B.放射性元素的半衰期与元素所处的物理和化学状态无关,它是一个统计规律,只对大量的原子核才适用

C.氡的半衰期是3.8天,若有4 g氡原子核,则经过7.6天就剩下0g了

D.氡的半衰期是3.8天,若有4个氡原子核,则经过7.6天就只剩下一个

解析:半衰期的大小由放射性元素的原子核内部本身的因素决定,跟元素所处的物理状态(如压强、温度)或化学状态(如单质、化合物)无关,它是一个统计规律,只对大量的原子核才适用,选项AD错误,B正确;氡的半衰期是3.8天,若有4 g氡原子核,则经过7.6天即经过2个半衰期后就剩下4×()2g=1g了,选项C错误。本题答案为B。

点评:本题考查考生对放射性元素半衰期的理解。半衰期的大小由放射性元素的原子核内部本身的因素决定,跟元素所处的物理状态(如压强、温度)或化学状态(如单质、化合物)无关;放射性元素经半衰期后衰变一半,不是再经半衰期后衰变完毕,而是衰变剩余部分的一半;另外,半衰期是个统计概念,只对大量原子核有意义,对少量原子核是没有意义的,个别原子核何时衰变是不可知的。

典例2 (北京市丰台区2012届高三上学期期末考试)太阳内部持续不断地发生着热核反应,质量减少。核反应方程是,这个核反应释放出大量核能。已知质子、氦核、X的质量分别为m1、m2、m3,真空中的光速为c。下列说法中正确的是( )

A.方程中的X表示中子() B.方程中的X表示电子()

C.这个核反应中质量亏损Δm=4m1-m2 D.这个核反应中释放的核能ΔE=(4m1-m2-2m3)c2

解析:根据质量数守恒和电荷数守恒可知,方程中的X表示正电子(),选项AB错误;这个核反应中质量亏损Δm=4m1-m2 -2m3,释放的核能ΔE=(4m1-m2-2m3)c2,选项C错误,D正确。本题答案为D。

点评:本题综合考查核反应方程和核能的计算问题。核反应方程都遵循质量数守恒和电荷数守恒,这也是书写核方程的重要依据;物体的能量和质量之间存在着密切的联系,它们的关系是:E=mc2,这就是爱因斯坦的质能方程。

备考必知:(1)电子的发现及其意义:1897年,汤姆生在研究阴极射线时发现了电子;电子的发现使人们认识到原子不是组成物质的最小微粒,原子本身也具有结构。

(2)α粒子散射实验和原子的核式结构:为了探究原子的构成问题,1909—1911年卢瑟福和他的助手做了用α粒子轰击金箔的实验,实验发现:绝大多数α粒子穿过金箔后基本沿原方向前进,但是有少数α粒子发生了较大的偏转。极少数α粒子偏转角度超过了90°,有的几乎达到180°,沿原路返回。卢瑟福依据α粒子散射实验的结果,提出了原子的核式结构:在原子的中心有一个很小的核,叫做原子核,原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核里,带负电的电子在核外的空间运动。

(3)原子核的组成:质子和中子是原子核的组成部分,统称为核子。

原子核的核电核数(用Z表示)=质子数=原子序数;质量数(用A表示)=质子数+中子数。

(4)原子核的表示用,其中X表示元素种类,Z表示质子数,A表示原子核的质量数。如He代表质子数(或核电荷数)为2,质量数(或核子数)为4的氦核;代表质子数(或核电荷数)为92,质量数(或核子数)为235的铀核。

(5)天然放射现象表明原子核也可以再分,即原子核也有复杂结构。放出的射线有三种:α射线、β射线、γ射线,其中α射线的电离作用最强,贯穿本领最弱,γ射线的贯穿作用最强,电离本领最弱。

(6)半衰期及其理解:放射性元素的原子核有半数发生衰变所需要的时间,叫做这种元素的半衰期。放射性元素经半衰期后衰变一半,不是再经半衰期后衰变完毕,而是衰变剩余部分的一半;半衰期的大小由放射性元素的原子核内部本身的因素决定,跟元素所处的物理状态(如压强、温度)或化学状态(如单质、化合物)无关;另外,半衰期是个统计概念,只对大量原子核有意义,对少量原子核是没有意义的。个别原子核何时衰变是不可知的。

(7)熟记几个重要的核反应方程:①+→+(1919年质子的发现);②+→+(1932年中子的发现);③+→+(人工放射性同位素的发现);④→+(1934年正电子的发现);⑤(重核的裂变);⑥H+H→He+n(轻核聚变)。注意:前四个是原子核人工转变的重大发现。

(8)核反应方程都遵循质量数守恒和电荷数守恒,这也是书写核方程的重要依据;物体的能量和质量之间存在着密切的联系,它们的关系是:E=mc2,这就是爱因斯坦的质能方程。

预测题1 (河北省衡水中学2012届高三上学期期末考试理综试题)下列说法正确的是( )

A.若使放射性物质的温度升高,其半衰期将减小

B.发生α衰变时,生成核与原来的原子核相比,中子数减少了4

C.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的热核反应

D.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小,电势能增大,原子的总能量不变

1.C 解析:半衰期的大小由放射性元素的原子核内部本身的因素决定,跟元素所处的物理状态(如压强、温度)或化学状态(如单质、化合物)无关,选项A错误;α衰变的实质是原子核内的2个质子和2个中子结合生成氦核并被释放出来,从而转化为新核,所以每发化学状态(如单质、化合物)无关,选项C错误;根据波尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,核外电子从半径较大的轨道跃迁到半径较小的轨道,库仑引力做电子做正功,电势能减小,动能增大,即核外电子的运动速度增大,选项D正确;β衰变的实质是核内的一个中子转化为一个质子和一个电子,产生的电子从核内射出来,原子核转化为新核,所以经过一次β衰变后中子数减少1个,质子数多1个,选项E正确。本题答案为BDE。

预测题3 (北京市朝阳区2012届高三上学期期中统考)下列核反应方程中属于β衰变的是( )

A. B.

C. D.

3.B 解析:原子核的衰变是原子核自发进行的,不需要其他粒子的轰击,所以选项AC错误;β衰变是原子核自发地释放出电子即而变成新核的变化,故选项B正确,D错误。本题答案为B。

同课章节目录