2021年人教九年级物理上课时训练:4 比热容(二)有答案

文档属性

| 名称 | 2021年人教九年级物理上课时训练:4 比热容(二)有答案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 136.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-06-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

比热容(二)

1.部分高海拔地区昼夜温差较大,为了保护秧苗在夜间不被冻坏,人们常在傍晚往农田中灌水,白天再将水放出,这是利用水的__________较大的特性.如果让2000 kg的水温度下降1 ℃,放出的热量为__________J.[c水=4.2×103 J/(kg·℃)]

2.水的比热容为4.2×103 J/(kg·℃),将4 kg的水倒掉一半,剩下水的比热容是____________

J/(kg·℃);初温为30 ℃、质量为2 kg的水吸收2.1×105 J的热量后温度将升高到__________℃.

3.为了取暖,每天需要给房间供热4.2×107 J.若流进房间散热器的水温是60 ℃,流出的水温是56 ℃,则每天需要________kg的水流经散热器.[水的比热容为4.2×103 J/(kg·℃)]

4.“卡路里”简称“卡”,是热量的另一个单位,现在仍被广泛使用在营养计量中.“卡”是这样规定的:1卡等于在一标准大气压下,1 g水温度升高1 ℃吸收的热量.那么1卡等于___________焦耳;将0 ℃的水和等质量的80 ℃的水相混合,则混合后水的温度是__________℃.

[已知c水=4.2×103 J/(kg·℃)]

5.质量之比为2∶3的甲、乙两种液体,当它们吸收的热量之比为7∶5时,升高的温度之比为6∶5,则甲、乙的比热容之比为________.

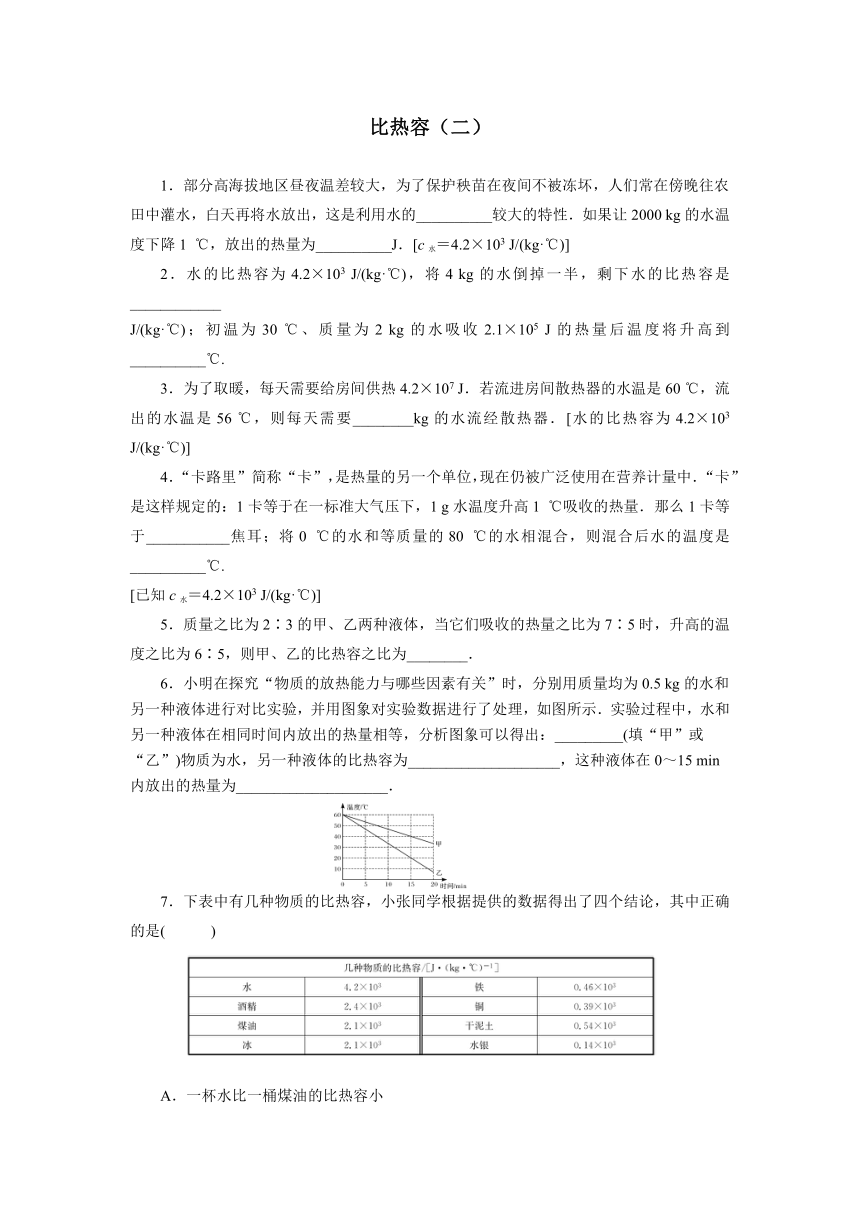

6.小明在探究“物质的放热能力与哪些因素有关”时,分别用质量均为0.5 kg的水和另一种液体进行对比实验,并用图象对实验数据进行了处理,如图所示.实验过程中,水和另一种液体在相同时间内放出的热量相等,分析图象可以得出:_________(填“甲”或“乙”)物质为水,另一种液体的比热容为____________________,这种液体在0~15 min内放出的热量为____________________.

7.下表中有几种物质的比热容,小张同学根据提供的数据得出了四个结论,其中正确的是( )

A.一杯水比一桶煤油的比热容小

B.液体的比热容一定比固体的比热容大

C.水吸收或放出热量的本领较强,常用作冷却剂

D.比热容是物质自身的性质之一,只和物质的种类有关

8.质量和初温都相同的水和铜块,分别吸收相同的热量后将铜块投入水中(c水>c铜,不计热损失),则( )

A.水的温度升高,铜块的温度降低,且水升高的温度和铜块降低的温度相同

B.水的温度降低,铜块的温度升高,且水降低的温度和铜块升高的温度相同

C.水的温度升高,铜块的温度降低,且水增加的内能和铜块减少的内能相同

D.水的温度降低,铜块的温度升高,且水减少的内能和铜块增加的内能相同

9.如图是用相同的加热装置对质量相同的a、b、c三种物质加热时它们的温度随时间变化的图象.下列对图象的分析正确的是( )

A.b的比热容小于c的比热容

B.t1~t2时间内物质a的温度不变,内能不变

C.温度从T1升高到T2时,a物质吸收的热量比b多

D.b的比热容大于c的比热容

10.如图(a)所示,用加热器给初温均为20 ℃的甲、乙液体加热(m甲<m乙),两种液体每秒吸收的热量相同,这两种液体的温度—加热时间的图象如图(b).

(1)某时刻温度计示数如图(a)所示,此时乙的温度为________℃.

(2)甲液体第30 s的内能__________(填“大于”

“等于”或“小于”)第35 s时的内能.

(3)小明根据图(b)中0至30 s图线及题目所给信息得出:甲液体的比热容比乙液体的大.你认为小明的说法是否正确?你的判断依据是什么?

11.在探究热现象的实验中,小明将质量相等的冰和石蜡分别装在两个相同的试管中,并放在一个装有水的大烧杯中进行加热,如图甲所示,根据实验数据绘制的温度随时间变化的图象如图乙所示.请回答下列问题:

(1)将两试管放在同一个装有水的大烧杯中进行加热,目的是______________________.

(2)由图乙可知,________(填“A”或“B”)是冰,该物质在第4分钟时的状态为__________,冰在熔化过程中__________(填“分子动能”成“分子势能”)增大,当冰全部熔化后,继续加热使烧杯中的水沸腾并持续一段时间,发现试管中的水始终不会沸腾,其原因可能是___________________________.

(3)加热1分钟,冰、石蜡均为固态,由图乙可知,此时________(填“冰”或“石蜡”)的比热容较大.

答案

1.A. 比热容 8.4×106 2.B. 4.2×103 55 3.B. 2500 4.B. 4.2 40

5.B. 7∶4 6.B. 甲 2.1×103 J/(kg·℃) 4.2×104 J 7.A. C 8,.B. C 9.B. A

10.B.(1)58 (2)小于 (3)正确;由题意可知0~30 s甲、乙所吸收的热量Q吸相同,由图可知温度变化Δt也相同,由Q吸=cmΔt可知,因为m甲c乙.

11.C.(1)均匀受热(或“减缓实验速度,便于观察记录”,或“相同时间,物质吸收热量相同”)

(2)A 固液共存 分子势能 达到沸点,不能持续吸热(或“没有温度差,不能继续吸热”)

(3)石蜡

1.部分高海拔地区昼夜温差较大,为了保护秧苗在夜间不被冻坏,人们常在傍晚往农田中灌水,白天再将水放出,这是利用水的__________较大的特性.如果让2000 kg的水温度下降1 ℃,放出的热量为__________J.[c水=4.2×103 J/(kg·℃)]

2.水的比热容为4.2×103 J/(kg·℃),将4 kg的水倒掉一半,剩下水的比热容是____________

J/(kg·℃);初温为30 ℃、质量为2 kg的水吸收2.1×105 J的热量后温度将升高到__________℃.

3.为了取暖,每天需要给房间供热4.2×107 J.若流进房间散热器的水温是60 ℃,流出的水温是56 ℃,则每天需要________kg的水流经散热器.[水的比热容为4.2×103 J/(kg·℃)]

4.“卡路里”简称“卡”,是热量的另一个单位,现在仍被广泛使用在营养计量中.“卡”是这样规定的:1卡等于在一标准大气压下,1 g水温度升高1 ℃吸收的热量.那么1卡等于___________焦耳;将0 ℃的水和等质量的80 ℃的水相混合,则混合后水的温度是__________℃.

[已知c水=4.2×103 J/(kg·℃)]

5.质量之比为2∶3的甲、乙两种液体,当它们吸收的热量之比为7∶5时,升高的温度之比为6∶5,则甲、乙的比热容之比为________.

6.小明在探究“物质的放热能力与哪些因素有关”时,分别用质量均为0.5 kg的水和另一种液体进行对比实验,并用图象对实验数据进行了处理,如图所示.实验过程中,水和另一种液体在相同时间内放出的热量相等,分析图象可以得出:_________(填“甲”或“乙”)物质为水,另一种液体的比热容为____________________,这种液体在0~15 min内放出的热量为____________________.

7.下表中有几种物质的比热容,小张同学根据提供的数据得出了四个结论,其中正确的是( )

A.一杯水比一桶煤油的比热容小

B.液体的比热容一定比固体的比热容大

C.水吸收或放出热量的本领较强,常用作冷却剂

D.比热容是物质自身的性质之一,只和物质的种类有关

8.质量和初温都相同的水和铜块,分别吸收相同的热量后将铜块投入水中(c水>c铜,不计热损失),则( )

A.水的温度升高,铜块的温度降低,且水升高的温度和铜块降低的温度相同

B.水的温度降低,铜块的温度升高,且水降低的温度和铜块升高的温度相同

C.水的温度升高,铜块的温度降低,且水增加的内能和铜块减少的内能相同

D.水的温度降低,铜块的温度升高,且水减少的内能和铜块增加的内能相同

9.如图是用相同的加热装置对质量相同的a、b、c三种物质加热时它们的温度随时间变化的图象.下列对图象的分析正确的是( )

A.b的比热容小于c的比热容

B.t1~t2时间内物质a的温度不变,内能不变

C.温度从T1升高到T2时,a物质吸收的热量比b多

D.b的比热容大于c的比热容

10.如图(a)所示,用加热器给初温均为20 ℃的甲、乙液体加热(m甲<m乙),两种液体每秒吸收的热量相同,这两种液体的温度—加热时间的图象如图(b).

(1)某时刻温度计示数如图(a)所示,此时乙的温度为________℃.

(2)甲液体第30 s的内能__________(填“大于”

“等于”或“小于”)第35 s时的内能.

(3)小明根据图(b)中0至30 s图线及题目所给信息得出:甲液体的比热容比乙液体的大.你认为小明的说法是否正确?你的判断依据是什么?

11.在探究热现象的实验中,小明将质量相等的冰和石蜡分别装在两个相同的试管中,并放在一个装有水的大烧杯中进行加热,如图甲所示,根据实验数据绘制的温度随时间变化的图象如图乙所示.请回答下列问题:

(1)将两试管放在同一个装有水的大烧杯中进行加热,目的是______________________.

(2)由图乙可知,________(填“A”或“B”)是冰,该物质在第4分钟时的状态为__________,冰在熔化过程中__________(填“分子动能”成“分子势能”)增大,当冰全部熔化后,继续加热使烧杯中的水沸腾并持续一段时间,发现试管中的水始终不会沸腾,其原因可能是___________________________.

(3)加热1分钟,冰、石蜡均为固态,由图乙可知,此时________(填“冰”或“石蜡”)的比热容较大.

答案

1.A. 比热容 8.4×106 2.B. 4.2×103 55 3.B. 2500 4.B. 4.2 40

5.B. 7∶4 6.B. 甲 2.1×103 J/(kg·℃) 4.2×104 J 7.A. C 8,.B. C 9.B. A

10.B.(1)58 (2)小于 (3)正确;由题意可知0~30 s甲、乙所吸收的热量Q吸相同,由图可知温度变化Δt也相同,由Q吸=cmΔt可知,因为m甲

11.C.(1)均匀受热(或“减缓实验速度,便于观察记录”,或“相同时间,物质吸收热量相同”)

(2)A 固液共存 分子势能 达到沸点,不能持续吸热(或“没有温度差,不能继续吸热”)

(3)石蜡

同课章节目录

- 第十三章 内能

- 第1节 分子热运动

- 第2节 内能

- 第3节 比热容

- 第十四章 内能的利用

- 第1节 热机

- 第2节 热机的效率

- 第3节 能量的转化和守恒

- 第十五章 电流和电路

- 第1节 两种电荷

- 第2节 电流和电路

- 第3节 串联和并联

- 第4节 电流的测量

- 第5节 串、并联电路中电流的规律

- 第十六章 电压 电阻

- 第1节 电压

- 第2节 串、并联电路电压的规律

- 第3节 电阻

- 第4节 变阻器

- 第十七章 欧姆定律

- 第1节 电流与电压和电阻的关系

- 第2节 欧姆定律

- 第3节 电阻的测量

- 第4节 欧姆定律在串、并联电路中的应用

- 第十八章 电功率

- 第1节 电能 电功

- 第2节 电功率

- 第3节 测量小灯泡的电功率

- 第4节 焦耳定律

- 第十九章 生活用电

- 第1节 家庭电路

- 第2节 家庭电路电流过大的原因

- 第3节 安全用电

- 第二十章 电与磁

- 第1节 磁现象 磁场

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁 电磁继电器

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第二十一章 信息的传递

- 第1节 现代顺风耳──电话

- 第2节 电磁波的海洋

- 第3节 广播、电视和移动通信

- 第4节 越来越宽的信息之路

- 第二十二章 能源与可持续发展

- 第1节 能源

- 第2节 核能

- 第3节 太阳能

- 第4节 能源与可持续发展