江西省南昌市2012年中考数学研讨会资料 谈中考复习策略(30张)

文档属性

| 名称 | 江西省南昌市2012年中考数学研讨会资料 谈中考复习策略(30张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 753.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | |||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2012-04-15 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

希望就在前方

——谈中考复习策略

分析以往测试中的失分原因

以往测试中出现失分原因进行分析,大致在以下普遍问题:

1、对基本概念的理解、掌握不深刻,基本运算能力较差,本是送分的题,丢分严重。

2、审题阅读亟待加强,文字阅读能力低下,读不懂题意,、获取信息,整合信息的能力不够,不能具体问题具体分析。特别是缺乏克服困难的勇气和毅力以及良好的心理素质,对应用题、文字量大的试题存在一种本能的恐惧心理。

分析以往测试中的失分原因

3、 解题格式及数学语言的表述不规范、表达不完整、 表达太繁琐; 导致因书写格式不规范、数学语言表达不严密而丢分现象较严重。

分析以往测试中的失分原因

4、“用数学”的意识差,即对现实生活中的问题抽象出数学的能力不强。说明我们教学在关注学生对数学事实的真正理解,尤其在实际背景下运用的意识和能力的培养和训练还不够。

分析以往测试中的失分原因

5、“做数学”的能力差,即对动手实践、合情推理和创新意识的训练不到位.

分析以往测试中的失分原因

新课与复习课进行比较,前者重点是理解这一知识产生的过程,后者是梳理这一知识与其它知识之间的联系,即知识间的逻辑关系。

复习课主要解决什么问题呢?

复习课的目的任务

第一是帮助学生回顾过去所学的知识并形成良好的知识结构;

第二是帮助学生掌握复习方法、思路与规律与技巧;

第三是掌握重点知识、突破难点,提高学生灵活应用,解决问题能力。目标定位应放在完善结构、澄清误解、巩固提高。

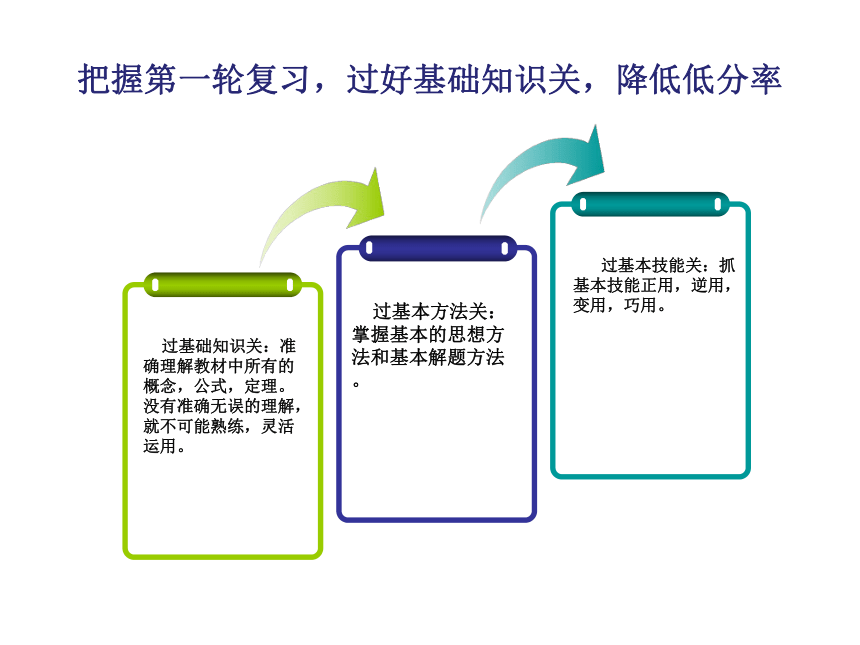

把握第一轮复习,过好基础知识关,降低低分率

过基础知识关:准确理解教材中所有的概念,公式,定理。没有准确无误的理解,就不可能熟练,灵活运用。

过基本方法关: 掌握基本的思想方 法和基本解题方法。

过基本技能关:抓基本技能正用,逆用,变用,巧用。

完善知识结构

学生的知识点是零星的,点状的,通过复习课把所学的知识点进行整合,形成知识网络,从而真正达到融会贯通的目的。

回顾知识点,理清知识结构:

通过填空的形式让学生独立地回忆每个知识点,即把知识点设计成为题目的形式显性化,并且注意是直接的显示,没有任何的变形,或者通过例题来达到回忆的目的。用图表的形式罗列本单元的知识点,让学生课前自行阅读,课堂教学中不多花时间。

讲多练。

1、设置的练习除了反映所有知识点外,还要注意对主要知识点的练习,主干要突出,

2、题目的设置需注意合理、明确,基础训练题的层次不能难!

3、另外对这些练习中出现的错误较多题目,应做收集并且在课堂上结合班级实际讲解,尽量避免今后再犯,

4、主要以选择题和填空题为主,以便教师能在课内批改、反馈,注意控制题量和难度,在批改中根据学生完成的进度分批展示正确的答案。

5、复习课不同于新课,对个别学生的错漏问题在批改中个别辅导,抓大放小,只对比较多人出现做错的问题才集中全班讲解,注重精讲多练。

许多中考题取材于课本,或是来源于例题或是习题,有时候是原题,有时候在他们的基础上通过类比、加工改造、加强条件或减弱条件、延伸或扩展而成,所以在第一轮复习的过程中要把握对课本题的延伸、变形与拓展,让学生触类旁通,举一反三。

从课本中寻找中考题型的影子

(2011 呼和浩特)如图所示,四边形ABCD是正方形,点E是边BC的中点且∠AEF=90°,EF交正方形外角平分线CF于点F,取边AB的中点G,连接EG.

(1)求证:EG=CF;

(2)将△ECF绕点E逆时针旋转90°,请在图中直接画出旋转后的图形,并指出旋转后CF与EG的位置关系.

考点:旋转的性质;全等三角形的判定与性质;正方形的性质.

对一些重点且较难的知识点,学生的障碍点,设计成局部,让学生再次经历知识的形成过程。

如图,一个圆锥的底面圆半径为10cm,母线长为20cm,求圆锥的侧面积?

错解一:S=

错解二:S=

分析原因:对圆锥侧面展开图不理解,死记硬背公式。

(2010年,江西南昌)沿圆柱体上底面直径截去一部分后的物体如图所示,它的俯视图 是 ()

A. B. C. D.

(2011年,南充) 方程 (X+1)(X-2)=X+1 的解是( )

A.2 B.3

C.-1,2 D.-1,3

寻求不同解题途径与思维方式,培养学生思维的广阔性。对问题解答的思维方式不同,产生解题方法各异,这样训练有益于打破思维定势,开拓学生思路,优化解题方法,从而培养学生发散思维能力。

例题

如图,C为线段AB上一点,D为线段AB中点,以AC、BC

为斜边向上作等腰直角三角形ACE、BCF,连结DE、DF,

求证:DE=DF,且DE⊥DF。

一道几何题的多种解法

有两种常见的方法:

方法一:连结DG。

方法二:过D作DM⊥AG,DN⊥BG,垂足分别为M、N。

遇到中点,我们常有两种处理方法:

一、倍长中线;二、巧取中点。

方法三:延长FD到G,使DG=DF,连结AG、EG、EF。

方法四:取AC、BC中点G、H,连EG、FH。

一道几何题的多种解法

方法五:过C作AB的垂线交AE、BF于G、H,连AH、BG。

变换几何图形的位置、形状和大小,培养学生思维的灵活性、敏捷性。引导学生把课中的例习题多层次变换,既加强了知识之间联系,又激发学生学习兴趣,达到巩固知识又培养能力的目的。

三角形的中位线平行等于第三边的一半。

梯形的中位线平行于两底并且等于两底和的一半。

直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半。

如图,在梯形ABCD中,∠A+∠B=90°,

AB∥CD,M、N分别是AB、CD的中点,

求证:MN=(AB-CD)。

改变题目的条件和结论,培养学生思维的批判性。这样的训练可以克服学生静止、孤立地看问题的习惯,促进学生对数学思想方法的再认识,培养学生研究和探索。

已知:如图1,BD、CE分别是△ABC的外角平分线,

过点A作AF⊥BD,AG⊥CE,垂足分别为F、G,

连结FG,延长AF、AG与直线BC相交,

求证:FG=1/2(AB+BC+AC)

一道中考题:

变式 1: BD、CE分别是△ABC的内角平分线(如图2 )

线段FG与△ABC三边又有怎样的数量关系?

变式 2:BD为△ABC的内角平分线,CE为

△ABC的外角平分线(如图3),

则线段FG与△ABC三边又有怎样的数量关系?

将三角形改为梯形

两内角平分线交点

一内角一外角平分线

两外角平分线

1)如图1,直角三角形ABC中,∠BAC=90°,

分别以AB、AC、BC为边向三角形外作正方形,

其面积分别为S1,S2,S3,则S1,S2,S3

之间的关系是_________。

2)如图2,梯形ABCD中,AB∥DC,∠ADC+∠BCD=90°,

且DC=2AB,分别以DA,BC,AB为边向梯形外作正方形,

其面积分别为S1,S2,S3,则S1,S2,S3之间的关系

是_________,并证明你的结论。

希望就在前方

——谈中考复习策略

分析以往测试中的失分原因

以往测试中出现失分原因进行分析,大致在以下普遍问题:

1、对基本概念的理解、掌握不深刻,基本运算能力较差,本是送分的题,丢分严重。

2、审题阅读亟待加强,文字阅读能力低下,读不懂题意,、获取信息,整合信息的能力不够,不能具体问题具体分析。特别是缺乏克服困难的勇气和毅力以及良好的心理素质,对应用题、文字量大的试题存在一种本能的恐惧心理。

分析以往测试中的失分原因

3、 解题格式及数学语言的表述不规范、表达不完整、 表达太繁琐; 导致因书写格式不规范、数学语言表达不严密而丢分现象较严重。

分析以往测试中的失分原因

4、“用数学”的意识差,即对现实生活中的问题抽象出数学的能力不强。说明我们教学在关注学生对数学事实的真正理解,尤其在实际背景下运用的意识和能力的培养和训练还不够。

分析以往测试中的失分原因

5、“做数学”的能力差,即对动手实践、合情推理和创新意识的训练不到位.

分析以往测试中的失分原因

新课与复习课进行比较,前者重点是理解这一知识产生的过程,后者是梳理这一知识与其它知识之间的联系,即知识间的逻辑关系。

复习课主要解决什么问题呢?

复习课的目的任务

第一是帮助学生回顾过去所学的知识并形成良好的知识结构;

第二是帮助学生掌握复习方法、思路与规律与技巧;

第三是掌握重点知识、突破难点,提高学生灵活应用,解决问题能力。目标定位应放在完善结构、澄清误解、巩固提高。

把握第一轮复习,过好基础知识关,降低低分率

过基础知识关:准确理解教材中所有的概念,公式,定理。没有准确无误的理解,就不可能熟练,灵活运用。

过基本方法关: 掌握基本的思想方 法和基本解题方法。

过基本技能关:抓基本技能正用,逆用,变用,巧用。

完善知识结构

学生的知识点是零星的,点状的,通过复习课把所学的知识点进行整合,形成知识网络,从而真正达到融会贯通的目的。

回顾知识点,理清知识结构:

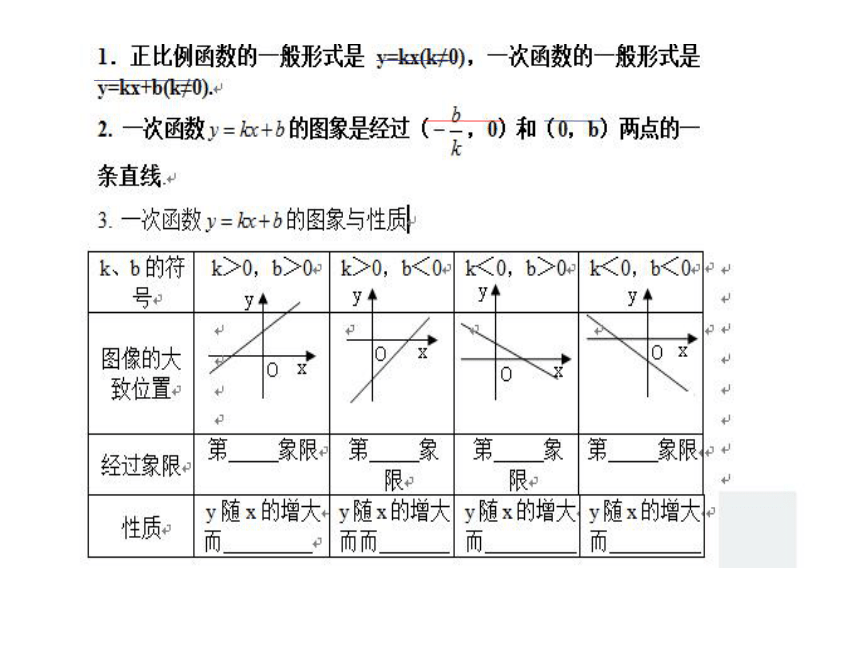

通过填空的形式让学生独立地回忆每个知识点,即把知识点设计成为题目的形式显性化,并且注意是直接的显示,没有任何的变形,或者通过例题来达到回忆的目的。用图表的形式罗列本单元的知识点,让学生课前自行阅读,课堂教学中不多花时间。

讲多练。

1、设置的练习除了反映所有知识点外,还要注意对主要知识点的练习,主干要突出,

2、题目的设置需注意合理、明确,基础训练题的层次不能难!

3、另外对这些练习中出现的错误较多题目,应做收集并且在课堂上结合班级实际讲解,尽量避免今后再犯,

4、主要以选择题和填空题为主,以便教师能在课内批改、反馈,注意控制题量和难度,在批改中根据学生完成的进度分批展示正确的答案。

5、复习课不同于新课,对个别学生的错漏问题在批改中个别辅导,抓大放小,只对比较多人出现做错的问题才集中全班讲解,注重精讲多练。

许多中考题取材于课本,或是来源于例题或是习题,有时候是原题,有时候在他们的基础上通过类比、加工改造、加强条件或减弱条件、延伸或扩展而成,所以在第一轮复习的过程中要把握对课本题的延伸、变形与拓展,让学生触类旁通,举一反三。

从课本中寻找中考题型的影子

(2011 呼和浩特)如图所示,四边形ABCD是正方形,点E是边BC的中点且∠AEF=90°,EF交正方形外角平分线CF于点F,取边AB的中点G,连接EG.

(1)求证:EG=CF;

(2)将△ECF绕点E逆时针旋转90°,请在图中直接画出旋转后的图形,并指出旋转后CF与EG的位置关系.

考点:旋转的性质;全等三角形的判定与性质;正方形的性质.

对一些重点且较难的知识点,学生的障碍点,设计成局部,让学生再次经历知识的形成过程。

如图,一个圆锥的底面圆半径为10cm,母线长为20cm,求圆锥的侧面积?

错解一:S=

错解二:S=

分析原因:对圆锥侧面展开图不理解,死记硬背公式。

(2010年,江西南昌)沿圆柱体上底面直径截去一部分后的物体如图所示,它的俯视图 是 ()

A. B. C. D.

(2011年,南充) 方程 (X+1)(X-2)=X+1 的解是( )

A.2 B.3

C.-1,2 D.-1,3

寻求不同解题途径与思维方式,培养学生思维的广阔性。对问题解答的思维方式不同,产生解题方法各异,这样训练有益于打破思维定势,开拓学生思路,优化解题方法,从而培养学生发散思维能力。

例题

如图,C为线段AB上一点,D为线段AB中点,以AC、BC

为斜边向上作等腰直角三角形ACE、BCF,连结DE、DF,

求证:DE=DF,且DE⊥DF。

一道几何题的多种解法

有两种常见的方法:

方法一:连结DG。

方法二:过D作DM⊥AG,DN⊥BG,垂足分别为M、N。

遇到中点,我们常有两种处理方法:

一、倍长中线;二、巧取中点。

方法三:延长FD到G,使DG=DF,连结AG、EG、EF。

方法四:取AC、BC中点G、H,连EG、FH。

一道几何题的多种解法

方法五:过C作AB的垂线交AE、BF于G、H,连AH、BG。

变换几何图形的位置、形状和大小,培养学生思维的灵活性、敏捷性。引导学生把课中的例习题多层次变换,既加强了知识之间联系,又激发学生学习兴趣,达到巩固知识又培养能力的目的。

三角形的中位线平行等于第三边的一半。

梯形的中位线平行于两底并且等于两底和的一半。

直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半。

如图,在梯形ABCD中,∠A+∠B=90°,

AB∥CD,M、N分别是AB、CD的中点,

求证:MN=(AB-CD)。

改变题目的条件和结论,培养学生思维的批判性。这样的训练可以克服学生静止、孤立地看问题的习惯,促进学生对数学思想方法的再认识,培养学生研究和探索。

已知:如图1,BD、CE分别是△ABC的外角平分线,

过点A作AF⊥BD,AG⊥CE,垂足分别为F、G,

连结FG,延长AF、AG与直线BC相交,

求证:FG=1/2(AB+BC+AC)

一道中考题:

变式 1: BD、CE分别是△ABC的内角平分线(如图2 )

线段FG与△ABC三边又有怎样的数量关系?

变式 2:BD为△ABC的内角平分线,CE为

△ABC的外角平分线(如图3),

则线段FG与△ABC三边又有怎样的数量关系?

将三角形改为梯形

两内角平分线交点

一内角一外角平分线

两外角平分线

1)如图1,直角三角形ABC中,∠BAC=90°,

分别以AB、AC、BC为边向三角形外作正方形,

其面积分别为S1,S2,S3,则S1,S2,S3

之间的关系是_________。

2)如图2,梯形ABCD中,AB∥DC,∠ADC+∠BCD=90°,

且DC=2AB,分别以DA,BC,AB为边向梯形外作正方形,

其面积分别为S1,S2,S3,则S1,S2,S3之间的关系

是_________,并证明你的结论。

同课章节目录