人教版选修《中国古代诗歌散文赏析》1.2 《湘夫人》 课件共45张ppt

文档属性

| 名称 | 人教版选修《中国古代诗歌散文赏析》1.2 《湘夫人》 课件共45张ppt |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

湘夫人

————————————————————

□ 屈 原

知识与能力

了解屈原及作品

过程与方法

学习以景观情、寓情于景的手法以及“比兴”手法的运用

情感态度价值观

原始初民崇拜自然神灵的意识形态和“神人恋爱”的构想。借神为对象,寄托人间纯朴真挚的爱情;反映楚国人民与自然界的和谐

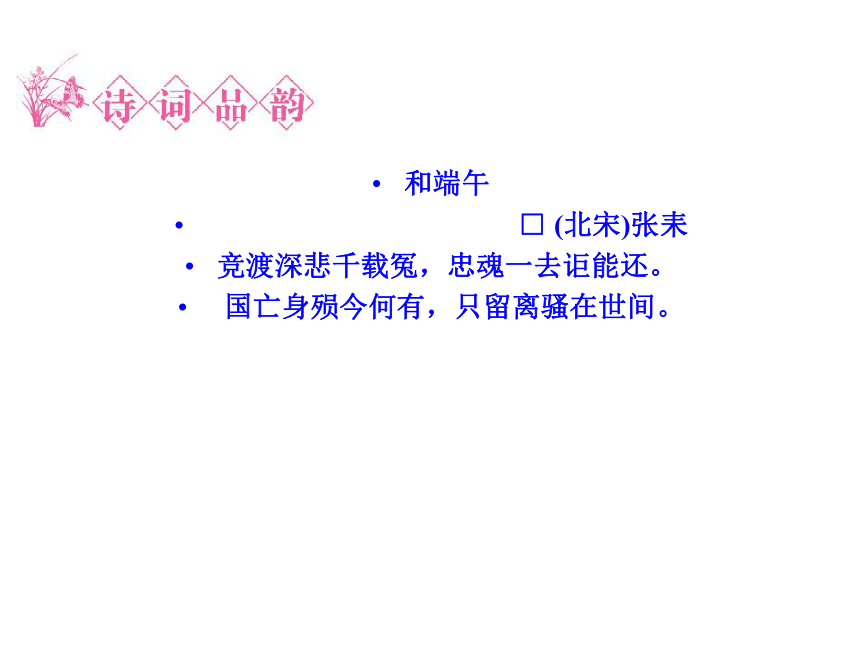

和端午

□ (北宋)张耒

竞渡深悲千载冤,忠魂一去讵能还。

国亡身殒今何有,只留离骚在世间。

[赏析] 此诗凄清悲切,情意深沉。诗人从端午竞渡写起,看似简单,实则意蕴深远,因为龙舟竞渡是为了拯救和悲悼屈原的千载冤魂。但“忠魂一去讵能还”又是何等悲哀与无奈!无怪乎北宋进士余靖作诗说:“龙舟争快楚江滨,吊屈谁知特怆神。”但此句,却又分明有着“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”的慷慨悲壮,它使得全诗的意境直转而上、宏阔高远。于是三、四两句便水到渠成、一挥而就。 虽然“国亡身殒”,灰飞烟灭,但那光照后人的爱国精神和彪炳千古的《离骚》绝唱却永远不会消亡。

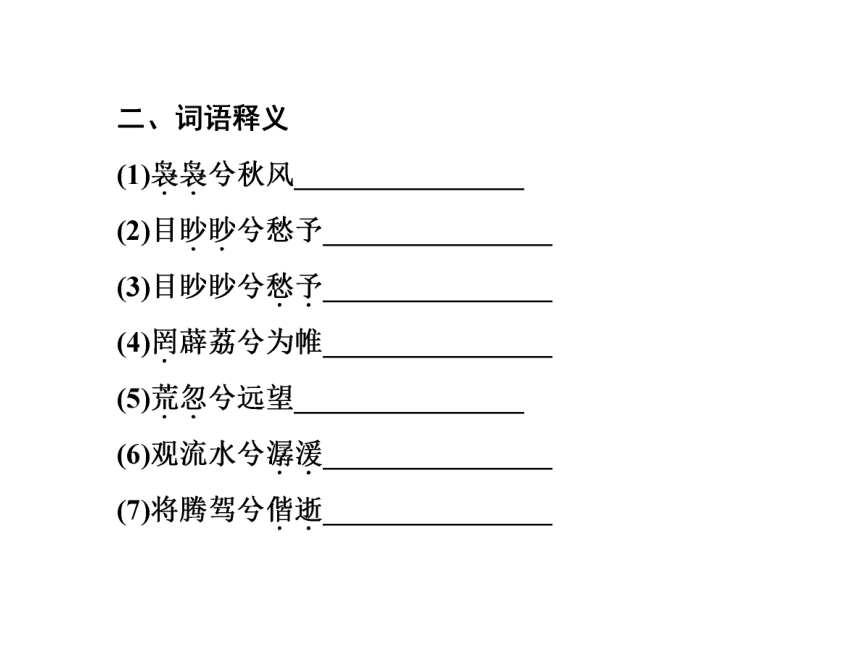

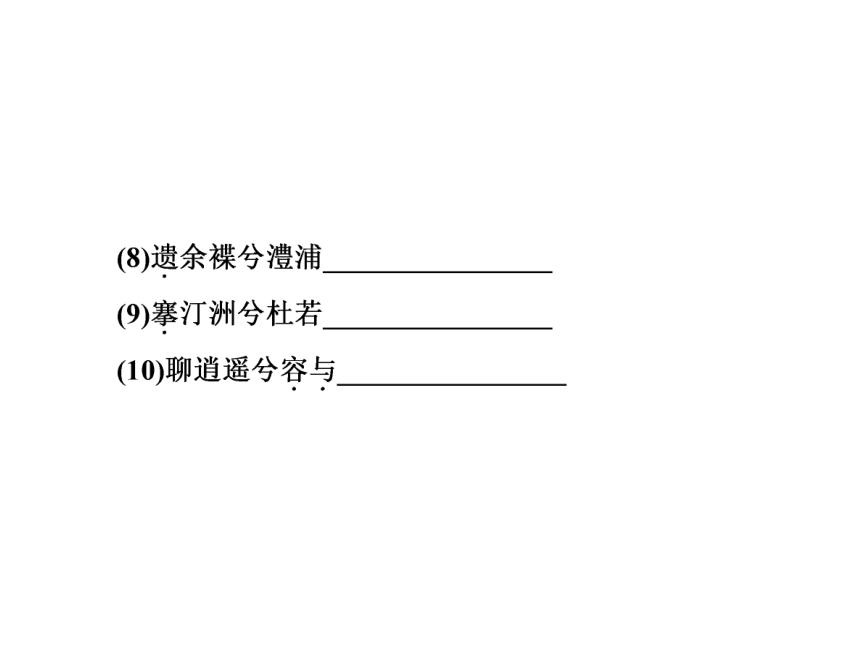

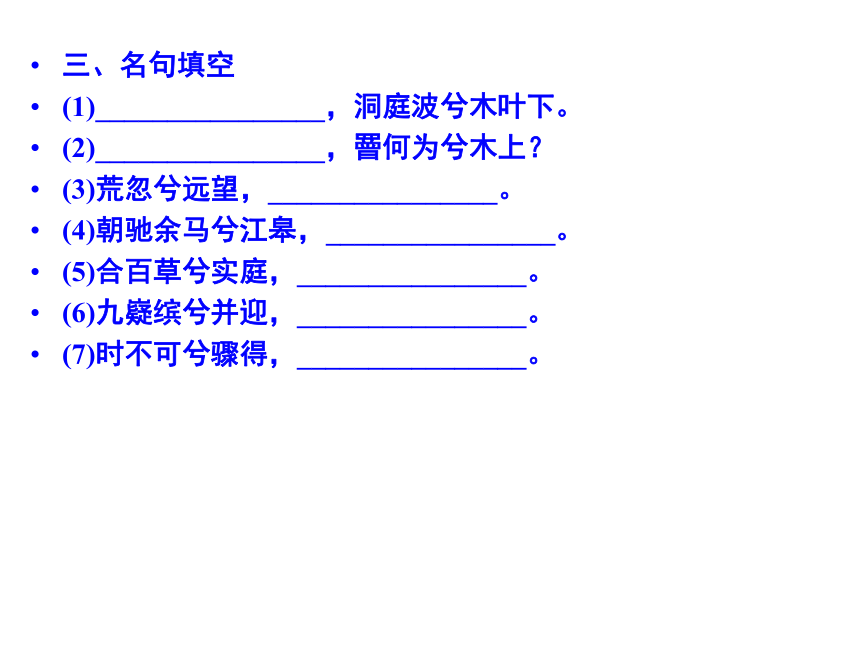

三、名句填空

(1)________________,洞庭波兮木叶下。

(2)________________,罾何为兮木上?

(3)荒忽兮远望,________________。

(4)朝驰余马兮江皋,________________。

(5)合百草兮实庭,________________。

(6)九嶷缤兮并迎,________________。

(7)时不可兮骤得,________________。

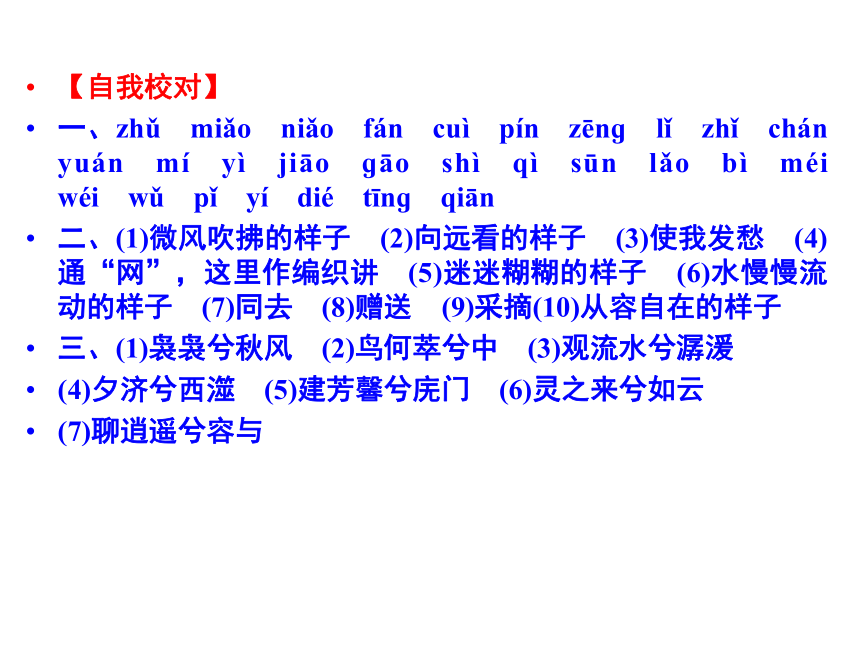

【自我校对】

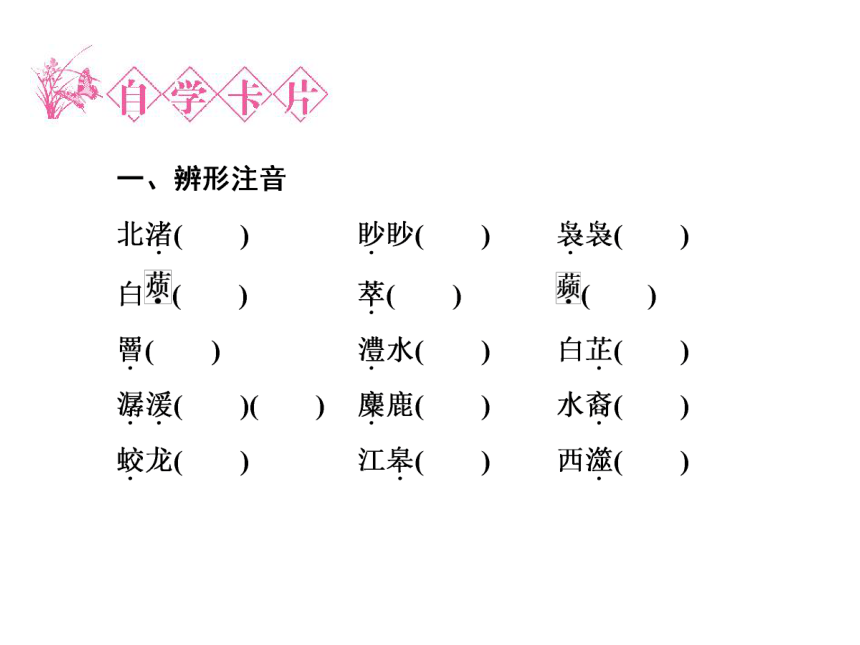

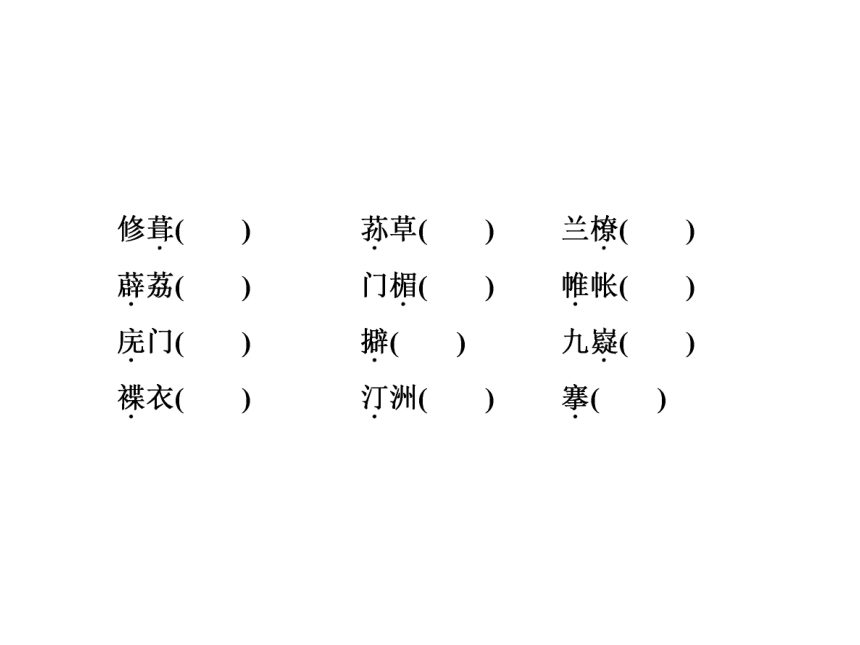

一、zhǔ miǎo niǎo fán cuì pín zēnɡ lǐ zhǐ chán yuán mí yì jiāo ɡāo shì qì sūn lǎo bì méi wéi wǔ pǐ yí dié tīnɡ qiān

二、(1)微风吹拂的样子 (2)向远看的样子 (3)使我发愁 (4)通“网”,这里作编织讲 (5)迷迷糊糊的样子 (6)水慢慢流动的样子 (7)同去 (8)赠送 (9)采摘(10)从容自在的样子

三、(1)袅袅兮秋风 (2)鸟何萃兮中 (3)观流水兮潺湲

(4)夕济兮西澨 (5)建芳馨兮庑门 (6)灵之来兮如云

(7)聊逍遥兮容与

一、作家档案

屈原,战国末期楚国人,杰出的政治家和爱国诗人,名平,字原。楚武王熊通之子屈瑕的后代。丹阳(今湖北秭归)人。

屈原一生经历了楚威王、楚怀王、楚襄王三个时期,而主要活动于楚怀王时期。这个时期正是中国即将实现大一统的前夕,“横则秦帝,纵则楚王。”

屈原因出身贵族,又明于治乱,娴于辞令,故而早年深受楚怀王的宠信,位居左徒、三闾大夫。屈原为实现楚国的统一大业,对内积极辅佐怀王变法图强,对外坚决主张联齐抗秦,使楚国一度出现了一个国富兵强、威震诸侯的局面。但是由于在内政外交上屈原与楚国腐朽贵族集团发生了尖锐的矛盾,由于上官大夫等人的嫉妒,屈原后来遭到小人的诬陷和楚怀王的疏远。

怀王十五年(前304),张仪由秦至楚,以重金收买靳尚、子兰、郑袖等人充当内奸,同时以“献商於之地六百里”诱骗怀王,致使齐楚断交。怀王受骗后恼羞成怒,两度向秦出兵,均遭惨败,于是屈原奉命出使齐国重修齐楚旧好。此间张仪又一次由秦至楚,进行瓦解齐楚联盟的活动,使齐楚联盟未能成功。怀王二十四年,秦楚黄棘之盟,楚国彻底投入了秦的怀抱。屈原亦被逐出郢都,到了汉北。

怀王三十年,屈原回到郢都。同年,秦约怀王武关相会,怀王遂被秦扣留,最终客死秦国。楚襄王即位后继续实施投降政策,屈原再次被逐出郢都,流放江南,辗转流离于沅、湘二水之间。楚襄王二十一年(公元前278),秦将白起攻破郢都,屈原悲愤难平,遂自沉汨罗江,以身殉了自己的政治理想。

二、背景回放

在中国文学史上,总有一些特殊的地点,由于一些特殊的故事和一些名人之作跟它联系在一起,使它成为千百年的名胜古迹。《湘夫人》故事发生的自然景观背景就是八百里烟波浩淼的洞庭湖。自古以来,洞庭湖的“洞庭”就是“神仙洞府”之意,洞庭湖的最大特点就是湖外有湖湖中有山,景色极其优美。它的北面是长江,因此洞庭湖的水是流入长江里面的。洞庭湖有四条有活水流入的支流,古代称为湘水、沚水、沅水、澧水,也就是现在的湘江、沚水、沅江、澧江。

我们在中学里学过的范仲淹的《岳阳楼记》中写的“予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖,衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千”。可见洞庭湖景色之美丽。洞庭湖中有君山,又叫洞庭山。君山得名的由来和尧的两个女儿、舜的两位妻子娥皇女英的神话传说有关。山上有二妃墓和湘妃寺,这都和《九歌》中的湘君、湘夫人神话传说有关。在二妃墓和湘妃寺周围生长着高低起伏、郁郁葱葱、苍翠茂盛的斑竹,在这些竹子上长满泪痕似的斑点,有人说这是全国乃至世界独一无二的景观。神话传说中,娥皇女英追到君山,听说虞舜已经死在苍梧之野,她们投江而死之前哭泣的泪痕就化成了现在的斑竹。

一、重点突破

1.诗歌涉及的主要人物有几个?抒情主人公是谁?诗歌为我们讲述的是一个什么故事?

【参考思路】 诗歌涉及的主要人物是湘君和湘夫人。这首诗的题目虽然是“湘夫人”,但诗中的抒情主人公却是湘君。因为诗歌主要是写了湘君赴约不遇时的情感活动。诗歌讲述的是湘君和湘夫人的神恋故事,是由一次约会在时间上的误差而引出的悲剧。

2.诗的开头渲染了什么样的环境气氛?这对全诗起了什么作用?

【参考思路】 诗的开头是一个环境气氛十分耐人寻味的画面:凉爽的秋风不断吹来,洞庭湖中水波泛起,岸上树叶飘落。这里诗人用朴素自然的语言,以清秋的景色构成了一个美妙而略带轻愁的意境。这种环境气氛,奠定了全诗的感情基调,有力地渲染了湘君不见湘夫人的惆怅和迷惘的心理。这样一开始就有力地衬托了湘君久候恋人不来所勾起的怅惘之情。

3.找出文中写湘君为湘夫人装饰爱巢的名花香草的诗句,体会这段文字运用了古诗中哪些常用手法,这表现了湘君怎样的感情。

【参考思路】 诗句见文中第三段从“筑室兮水中”至“建芳馨兮庑门”。这里用流光溢彩华丽炫目的外部环境来烘托和反映人物内心的欢乐和幸福,表现了湘君对湘夫人的执著,写得越铺张,就越能表现湘君对湘夫人的如海深情。

二、疑难辨析

1.请赏析“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”一句。

【参考思路】 这两句妙在以可见之水波、木叶,写出不可见之袅袅秋风,富有画意。不着愁字,而借秋景来渲染、扩散、深化愁情。上点下染,点染结合,创造了一个历历在目、情景交融、感情蕴藉、意味深长的艺术境界。选取“秋风”“水波”“落叶”三种动态景物,与湘君当时的心境十分吻合。秋风习习好像感觉到了凉意,使湘君赴约不遇的心情更加悲凉起来;水波荡漾,就如同湘君的心波在起伏,愁绪在扩展;落叶纷纷,又好比湘君的心境,由兴奋转向悲伤,步步下沉。

2.作者为什么详细地介绍了湘君建筑水屋的过程?

【参考思路】 主要是为了表现湘君对湘夫人的真挚爱情,共同过幸福生活的美好的愿望。写得越是铺张,就越能表现湘君对湘夫人的深情似海。这里主要是用了赋的铺陈手法来反复叙写。

3.诗歌是如何表现这个幽怨、哀婉的苦恋故事的?

【参考思路】 (1)融情入景,以景染情。

“帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予。袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。”这一凄清渺茫的秋景,构成了一个优美而惆怅的意境,成功地渲染了抒情主人公的心境,被后人称为“千古言秋之祖”。

(2)因情造景,象征寓意。

湘君等待湘夫人,直到黄昏时分仍不见湘夫人前来。这种情形以“鸟何萃兮中,罾何为兮木上”的反常现象作比兴,就更突出了充溢于人物内心的失望和困惑,大有所求不得、徒劳无益的意味。麋食中庭和蛟滞水边又是两个反常现象,与对鸟和网的描写同样属于带有隐喻性的比兴,再次强调爱而不见的事愿相违。

二、意旨探微

本诗以男女水神等候对方为线索,表现了他们因思不见而在不断的彷徨迷惘中产生的深长的幽思之情,歌颂了爱情坚贞不渝的主题,反映了当时人民的真实感情和美好愿望,也渗透了诗人屈原执着追求理想的情愫。

一曲诚挚感人的爱情绝唱

——《湘夫人》赏析

《湘夫人》是一首很有特色的爱情诗。全诗情节虽然简单,但意蕴丰富,感情强烈,耐人寻味。其特色主要表现在:

1.情景交触,虚实相生

《湘夫人》的景物描写十分成功。它不是为写景而写景,而是与主人公的心理活动相映衬,即情感的流动与外在形式同步。它不只写现实中的景象,还有追忆幻想等,因而使全诗的境界充满了奇幻的色彩。

2.双层结构,明暗对应

主人公情感的表现,有明有暗,明暗结合。抒情对象既有实指,又有象征性。这种双层结构,明暗对应,相辅相成,既构成了一种情景交融的境界,又增大了情感的容量,使情感的表现呈立体状。

3.楚国方言,特色鲜明

全诗所描写的对象,不论是自然界的山水、动物、植物,还是楚地的民情风俗、神话传说、特有的浪漫色彩、宗教气氛等,无不具有鲜明的楚国地方特色。语言上也有楚化的特点,最突出的是“兮”字的大量运用。

4.丽景乐情,协调自然

如主人公一听说湘夫人“召予”,喜不自胜,忙着做迎接湘夫人的准备。接下来的环境描写,都洋溢着惊喜欢快的气氛,似乎幸福美满的生活在等待着他。主人公的心情与周围环境的描写又都转为明丽欢快,情与景协调得非常自然。

练规范、练技能、练速度

□ 关于“湘夫人”

《湘夫人》和《湘君》是姊妹篇,都是祭祀湘水神的乐歌。古代楚国沅、湘一带,有祭祀男女水神之俗;后以舜为湘君(湘江水神),以舜二妃(娥皇、女英)为湘夫人。《湘夫人》是以巫师扮演的湘君的口吻,抒发追怀湘夫人的情景,发生在湘夫人久等湘君不至而北出湘浦、转道洞庭之时。因此当晚到的湘君抵达约会地北渚时,自然难以见到他的心上人了。作品即由此落笔,与《湘君》的情节紧密配合。

□ 关于楚辞体

战国时期屈原在楚国民歌的基础上创制的一种新诗体。因《离骚》是楚辞中最伟大的作品,所以楚辞也称为“骚体”。特点是:①篇幅较长;②句式参差灵活;③多用“兮”字。

□ 关于《楚辞》

西汉末年,刘向搜集屈原、宋玉以及汉代仿效屈原辞赋的作家的作品编辑而成。其中屈原的作品最多,价值最高。《楚辞》是我国继《诗经》之后的又一部诗歌总集,是我国浪漫主义诗歌创作的源头。《楚辞》对后世文学影响深远。我国诗歌史上常以“风”“骚”并称,“风”指《诗经》,“骚”指《楚辞》。

□ 端午节由来

端午节家喻户晓,可端午节的由来大家知道吗?“棕子香,香厨房。艾叶香,香满堂。桃枝插在大门上,出门一望麦儿黄。这儿端阳,那儿端阳,处处都端阳。”——民谣。

端午节,本名端五节,又叫端阳节、重五节、重午节、天中节等。端是“开端”“初”的意思。初五可以称为端五。农历以地支纪月,正月建寅,二月为卯,顺次至五月为午,因此称五月为午月,五月初五就叫做端午。从史籍上看,“端午”二字最早见于晋人周处《风土记》:“仲夏端午,烹鹜角黍。”到了唐代,因唐玄宗八月五日生,宋璟为了讨好皇帝,避“五”字的讳,将“端五”正式改为“端午”。

关于端午的起源,就史籍来看,截至六朝,共有五种说法:一说是纪念屈原;一说是纪念介之推,流行于山西一带;一说是纪念伍子胥,吴楚两地习俗;一说是纪念曹娥,浙江会稽一带习俗;一说是祭“地腊”,道教弟子的风俗。这些说法都有一定的地域性和局限性。后来端午节的内容为纪念屈原一说流传最广。吃粽子,悬艾叶、菖蒲,佩带香囊驱五毒,射柳是端午节传统风俗习惯及活动。妇女和孩子们喜欢用丝绸之类缝制成小小的粽子、鸡心、葫芦、樱桃、桑葚以及小猴、小虎形状的手工艺品,或用丝线缠成小小的粽子,端午节时和香包一块儿,选出一两件挂在胸前。认为这样做可以防病,带到端阳正午时,把它扔掉,称“扔灾”。

给屈原的一封信

屈公:

悠悠数千载,安然无恙乎?

每每拜读大作,或伫立案头,或观龙舟竞渡,粽投鱼腹,不胜感慨系之。思量再三,不禁为您的结局或曰“下场”抱憾。以您的文韬武略,后世百代能有几人与您匹敌,何苦为了区区一个楚王,轻掷千钧之身呢?

想来老前辈过于执拗了。“道不行,乘桴浮于海。”孔夫子尚且留此后手,您又何必在一棵树上吊死呢?何必为了一棵树而放弃整片森林呢?倘若不愿漂洋过海,去开洋荤,还是有几个方案可供选择的。

一曰:弃官从文。您的《离骚》《天问》《橘颂》,名满天下,以此作为招徕,哪个文人墨客敢不趋从?倘若办个补习班,不要说十几条干肉,就是要几百元、上千元,以您的威望,谁不乐得屁颠屁颠的?到时,弟子们再发表发表文章炒作一下,您岂不名利双收?乐哉乐哉?您老可曾听北大方正的王选说过:“近年来,我并没有什么成就,但从1992年开始连续三年每年都会多一个头衔。”此为方案一。

二曰:半官半隐。若您老不以官位为念,不妨在政府挂个公职头衔,领着俸禄,“采菊东篱下,悠然见南山”。再弄个三妻四妾,儿孙满堂。这个一声“爹”,那个一个“爷”,为了儿子、孙子、票子、车子、路子,哪有闲心“上下求索”?此为方案二。

三曰:以“油”润官。若您矢志不移,立志为官,那须得加点“油”,有所禁忌。真话、实话、兜底话,切切不可说。若烽烟四起,您得唱“火烧旺运”;若起草文书,您得歌功颂德。对主上的嫔妃,哪个得宠,便要专事奉承。要知道,裙带风、枕边风,比那十二级台风还强。君不见,红塔集团的褚时健不就是唯夫人之命而行事吗?实在不行,得暂收良心,忍痛割爱,将婵娟恭送,以博得“皇恩浩荡”。以您为文之精妙,奏陈之机敏,定能博得赏识,那靳尚、令尹子兰、司马子椒之流,何在话下?不过“谈笑间,樯橹灰飞烟灭”罢了。此为方案三。

以上三策,老前辈可任选其一。如今观念飞转,切不可固守一志,况您伟岸身躯,一旦没于流水,芸芸众生何其痛惜哉!区区小子,扰搅前辈,不胜惶恐。

即颂

回心转意

晚生子虚顿首

某年某月某日

[赏析] 这是一篇采用书信体的形式写成的文白夹杂作文,但又不同于一般的书信。作者的思路穿越时空,用正话反说的笔法,同大诗人屈原进行了一次心灵的对话。侃侃而谈,丝丝入扣,不仅体现了对屈原的深入了解,而且显示了对时弊敏锐的洞察力,令人在嬉笑中警觉。

————————————————————

□ 屈 原

知识与能力

了解屈原及作品

过程与方法

学习以景观情、寓情于景的手法以及“比兴”手法的运用

情感态度价值观

原始初民崇拜自然神灵的意识形态和“神人恋爱”的构想。借神为对象,寄托人间纯朴真挚的爱情;反映楚国人民与自然界的和谐

和端午

□ (北宋)张耒

竞渡深悲千载冤,忠魂一去讵能还。

国亡身殒今何有,只留离骚在世间。

[赏析] 此诗凄清悲切,情意深沉。诗人从端午竞渡写起,看似简单,实则意蕴深远,因为龙舟竞渡是为了拯救和悲悼屈原的千载冤魂。但“忠魂一去讵能还”又是何等悲哀与无奈!无怪乎北宋进士余靖作诗说:“龙舟争快楚江滨,吊屈谁知特怆神。”但此句,却又分明有着“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”的慷慨悲壮,它使得全诗的意境直转而上、宏阔高远。于是三、四两句便水到渠成、一挥而就。 虽然“国亡身殒”,灰飞烟灭,但那光照后人的爱国精神和彪炳千古的《离骚》绝唱却永远不会消亡。

三、名句填空

(1)________________,洞庭波兮木叶下。

(2)________________,罾何为兮木上?

(3)荒忽兮远望,________________。

(4)朝驰余马兮江皋,________________。

(5)合百草兮实庭,________________。

(6)九嶷缤兮并迎,________________。

(7)时不可兮骤得,________________。

【自我校对】

一、zhǔ miǎo niǎo fán cuì pín zēnɡ lǐ zhǐ chán yuán mí yì jiāo ɡāo shì qì sūn lǎo bì méi wéi wǔ pǐ yí dié tīnɡ qiān

二、(1)微风吹拂的样子 (2)向远看的样子 (3)使我发愁 (4)通“网”,这里作编织讲 (5)迷迷糊糊的样子 (6)水慢慢流动的样子 (7)同去 (8)赠送 (9)采摘(10)从容自在的样子

三、(1)袅袅兮秋风 (2)鸟何萃兮中 (3)观流水兮潺湲

(4)夕济兮西澨 (5)建芳馨兮庑门 (6)灵之来兮如云

(7)聊逍遥兮容与

一、作家档案

屈原,战国末期楚国人,杰出的政治家和爱国诗人,名平,字原。楚武王熊通之子屈瑕的后代。丹阳(今湖北秭归)人。

屈原一生经历了楚威王、楚怀王、楚襄王三个时期,而主要活动于楚怀王时期。这个时期正是中国即将实现大一统的前夕,“横则秦帝,纵则楚王。”

屈原因出身贵族,又明于治乱,娴于辞令,故而早年深受楚怀王的宠信,位居左徒、三闾大夫。屈原为实现楚国的统一大业,对内积极辅佐怀王变法图强,对外坚决主张联齐抗秦,使楚国一度出现了一个国富兵强、威震诸侯的局面。但是由于在内政外交上屈原与楚国腐朽贵族集团发生了尖锐的矛盾,由于上官大夫等人的嫉妒,屈原后来遭到小人的诬陷和楚怀王的疏远。

怀王十五年(前304),张仪由秦至楚,以重金收买靳尚、子兰、郑袖等人充当内奸,同时以“献商於之地六百里”诱骗怀王,致使齐楚断交。怀王受骗后恼羞成怒,两度向秦出兵,均遭惨败,于是屈原奉命出使齐国重修齐楚旧好。此间张仪又一次由秦至楚,进行瓦解齐楚联盟的活动,使齐楚联盟未能成功。怀王二十四年,秦楚黄棘之盟,楚国彻底投入了秦的怀抱。屈原亦被逐出郢都,到了汉北。

怀王三十年,屈原回到郢都。同年,秦约怀王武关相会,怀王遂被秦扣留,最终客死秦国。楚襄王即位后继续实施投降政策,屈原再次被逐出郢都,流放江南,辗转流离于沅、湘二水之间。楚襄王二十一年(公元前278),秦将白起攻破郢都,屈原悲愤难平,遂自沉汨罗江,以身殉了自己的政治理想。

二、背景回放

在中国文学史上,总有一些特殊的地点,由于一些特殊的故事和一些名人之作跟它联系在一起,使它成为千百年的名胜古迹。《湘夫人》故事发生的自然景观背景就是八百里烟波浩淼的洞庭湖。自古以来,洞庭湖的“洞庭”就是“神仙洞府”之意,洞庭湖的最大特点就是湖外有湖湖中有山,景色极其优美。它的北面是长江,因此洞庭湖的水是流入长江里面的。洞庭湖有四条有活水流入的支流,古代称为湘水、沚水、沅水、澧水,也就是现在的湘江、沚水、沅江、澧江。

我们在中学里学过的范仲淹的《岳阳楼记》中写的“予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖,衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千”。可见洞庭湖景色之美丽。洞庭湖中有君山,又叫洞庭山。君山得名的由来和尧的两个女儿、舜的两位妻子娥皇女英的神话传说有关。山上有二妃墓和湘妃寺,这都和《九歌》中的湘君、湘夫人神话传说有关。在二妃墓和湘妃寺周围生长着高低起伏、郁郁葱葱、苍翠茂盛的斑竹,在这些竹子上长满泪痕似的斑点,有人说这是全国乃至世界独一无二的景观。神话传说中,娥皇女英追到君山,听说虞舜已经死在苍梧之野,她们投江而死之前哭泣的泪痕就化成了现在的斑竹。

一、重点突破

1.诗歌涉及的主要人物有几个?抒情主人公是谁?诗歌为我们讲述的是一个什么故事?

【参考思路】 诗歌涉及的主要人物是湘君和湘夫人。这首诗的题目虽然是“湘夫人”,但诗中的抒情主人公却是湘君。因为诗歌主要是写了湘君赴约不遇时的情感活动。诗歌讲述的是湘君和湘夫人的神恋故事,是由一次约会在时间上的误差而引出的悲剧。

2.诗的开头渲染了什么样的环境气氛?这对全诗起了什么作用?

【参考思路】 诗的开头是一个环境气氛十分耐人寻味的画面:凉爽的秋风不断吹来,洞庭湖中水波泛起,岸上树叶飘落。这里诗人用朴素自然的语言,以清秋的景色构成了一个美妙而略带轻愁的意境。这种环境气氛,奠定了全诗的感情基调,有力地渲染了湘君不见湘夫人的惆怅和迷惘的心理。这样一开始就有力地衬托了湘君久候恋人不来所勾起的怅惘之情。

3.找出文中写湘君为湘夫人装饰爱巢的名花香草的诗句,体会这段文字运用了古诗中哪些常用手法,这表现了湘君怎样的感情。

【参考思路】 诗句见文中第三段从“筑室兮水中”至“建芳馨兮庑门”。这里用流光溢彩华丽炫目的外部环境来烘托和反映人物内心的欢乐和幸福,表现了湘君对湘夫人的执著,写得越铺张,就越能表现湘君对湘夫人的如海深情。

二、疑难辨析

1.请赏析“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”一句。

【参考思路】 这两句妙在以可见之水波、木叶,写出不可见之袅袅秋风,富有画意。不着愁字,而借秋景来渲染、扩散、深化愁情。上点下染,点染结合,创造了一个历历在目、情景交融、感情蕴藉、意味深长的艺术境界。选取“秋风”“水波”“落叶”三种动态景物,与湘君当时的心境十分吻合。秋风习习好像感觉到了凉意,使湘君赴约不遇的心情更加悲凉起来;水波荡漾,就如同湘君的心波在起伏,愁绪在扩展;落叶纷纷,又好比湘君的心境,由兴奋转向悲伤,步步下沉。

2.作者为什么详细地介绍了湘君建筑水屋的过程?

【参考思路】 主要是为了表现湘君对湘夫人的真挚爱情,共同过幸福生活的美好的愿望。写得越是铺张,就越能表现湘君对湘夫人的深情似海。这里主要是用了赋的铺陈手法来反复叙写。

3.诗歌是如何表现这个幽怨、哀婉的苦恋故事的?

【参考思路】 (1)融情入景,以景染情。

“帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予。袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。”这一凄清渺茫的秋景,构成了一个优美而惆怅的意境,成功地渲染了抒情主人公的心境,被后人称为“千古言秋之祖”。

(2)因情造景,象征寓意。

湘君等待湘夫人,直到黄昏时分仍不见湘夫人前来。这种情形以“鸟何萃兮中,罾何为兮木上”的反常现象作比兴,就更突出了充溢于人物内心的失望和困惑,大有所求不得、徒劳无益的意味。麋食中庭和蛟滞水边又是两个反常现象,与对鸟和网的描写同样属于带有隐喻性的比兴,再次强调爱而不见的事愿相违。

二、意旨探微

本诗以男女水神等候对方为线索,表现了他们因思不见而在不断的彷徨迷惘中产生的深长的幽思之情,歌颂了爱情坚贞不渝的主题,反映了当时人民的真实感情和美好愿望,也渗透了诗人屈原执着追求理想的情愫。

一曲诚挚感人的爱情绝唱

——《湘夫人》赏析

《湘夫人》是一首很有特色的爱情诗。全诗情节虽然简单,但意蕴丰富,感情强烈,耐人寻味。其特色主要表现在:

1.情景交触,虚实相生

《湘夫人》的景物描写十分成功。它不是为写景而写景,而是与主人公的心理活动相映衬,即情感的流动与外在形式同步。它不只写现实中的景象,还有追忆幻想等,因而使全诗的境界充满了奇幻的色彩。

2.双层结构,明暗对应

主人公情感的表现,有明有暗,明暗结合。抒情对象既有实指,又有象征性。这种双层结构,明暗对应,相辅相成,既构成了一种情景交融的境界,又增大了情感的容量,使情感的表现呈立体状。

3.楚国方言,特色鲜明

全诗所描写的对象,不论是自然界的山水、动物、植物,还是楚地的民情风俗、神话传说、特有的浪漫色彩、宗教气氛等,无不具有鲜明的楚国地方特色。语言上也有楚化的特点,最突出的是“兮”字的大量运用。

4.丽景乐情,协调自然

如主人公一听说湘夫人“召予”,喜不自胜,忙着做迎接湘夫人的准备。接下来的环境描写,都洋溢着惊喜欢快的气氛,似乎幸福美满的生活在等待着他。主人公的心情与周围环境的描写又都转为明丽欢快,情与景协调得非常自然。

练规范、练技能、练速度

□ 关于“湘夫人”

《湘夫人》和《湘君》是姊妹篇,都是祭祀湘水神的乐歌。古代楚国沅、湘一带,有祭祀男女水神之俗;后以舜为湘君(湘江水神),以舜二妃(娥皇、女英)为湘夫人。《湘夫人》是以巫师扮演的湘君的口吻,抒发追怀湘夫人的情景,发生在湘夫人久等湘君不至而北出湘浦、转道洞庭之时。因此当晚到的湘君抵达约会地北渚时,自然难以见到他的心上人了。作品即由此落笔,与《湘君》的情节紧密配合。

□ 关于楚辞体

战国时期屈原在楚国民歌的基础上创制的一种新诗体。因《离骚》是楚辞中最伟大的作品,所以楚辞也称为“骚体”。特点是:①篇幅较长;②句式参差灵活;③多用“兮”字。

□ 关于《楚辞》

西汉末年,刘向搜集屈原、宋玉以及汉代仿效屈原辞赋的作家的作品编辑而成。其中屈原的作品最多,价值最高。《楚辞》是我国继《诗经》之后的又一部诗歌总集,是我国浪漫主义诗歌创作的源头。《楚辞》对后世文学影响深远。我国诗歌史上常以“风”“骚”并称,“风”指《诗经》,“骚”指《楚辞》。

□ 端午节由来

端午节家喻户晓,可端午节的由来大家知道吗?“棕子香,香厨房。艾叶香,香满堂。桃枝插在大门上,出门一望麦儿黄。这儿端阳,那儿端阳,处处都端阳。”——民谣。

端午节,本名端五节,又叫端阳节、重五节、重午节、天中节等。端是“开端”“初”的意思。初五可以称为端五。农历以地支纪月,正月建寅,二月为卯,顺次至五月为午,因此称五月为午月,五月初五就叫做端午。从史籍上看,“端午”二字最早见于晋人周处《风土记》:“仲夏端午,烹鹜角黍。”到了唐代,因唐玄宗八月五日生,宋璟为了讨好皇帝,避“五”字的讳,将“端五”正式改为“端午”。

关于端午的起源,就史籍来看,截至六朝,共有五种说法:一说是纪念屈原;一说是纪念介之推,流行于山西一带;一说是纪念伍子胥,吴楚两地习俗;一说是纪念曹娥,浙江会稽一带习俗;一说是祭“地腊”,道教弟子的风俗。这些说法都有一定的地域性和局限性。后来端午节的内容为纪念屈原一说流传最广。吃粽子,悬艾叶、菖蒲,佩带香囊驱五毒,射柳是端午节传统风俗习惯及活动。妇女和孩子们喜欢用丝绸之类缝制成小小的粽子、鸡心、葫芦、樱桃、桑葚以及小猴、小虎形状的手工艺品,或用丝线缠成小小的粽子,端午节时和香包一块儿,选出一两件挂在胸前。认为这样做可以防病,带到端阳正午时,把它扔掉,称“扔灾”。

给屈原的一封信

屈公:

悠悠数千载,安然无恙乎?

每每拜读大作,或伫立案头,或观龙舟竞渡,粽投鱼腹,不胜感慨系之。思量再三,不禁为您的结局或曰“下场”抱憾。以您的文韬武略,后世百代能有几人与您匹敌,何苦为了区区一个楚王,轻掷千钧之身呢?

想来老前辈过于执拗了。“道不行,乘桴浮于海。”孔夫子尚且留此后手,您又何必在一棵树上吊死呢?何必为了一棵树而放弃整片森林呢?倘若不愿漂洋过海,去开洋荤,还是有几个方案可供选择的。

一曰:弃官从文。您的《离骚》《天问》《橘颂》,名满天下,以此作为招徕,哪个文人墨客敢不趋从?倘若办个补习班,不要说十几条干肉,就是要几百元、上千元,以您的威望,谁不乐得屁颠屁颠的?到时,弟子们再发表发表文章炒作一下,您岂不名利双收?乐哉乐哉?您老可曾听北大方正的王选说过:“近年来,我并没有什么成就,但从1992年开始连续三年每年都会多一个头衔。”此为方案一。

二曰:半官半隐。若您老不以官位为念,不妨在政府挂个公职头衔,领着俸禄,“采菊东篱下,悠然见南山”。再弄个三妻四妾,儿孙满堂。这个一声“爹”,那个一个“爷”,为了儿子、孙子、票子、车子、路子,哪有闲心“上下求索”?此为方案二。

三曰:以“油”润官。若您矢志不移,立志为官,那须得加点“油”,有所禁忌。真话、实话、兜底话,切切不可说。若烽烟四起,您得唱“火烧旺运”;若起草文书,您得歌功颂德。对主上的嫔妃,哪个得宠,便要专事奉承。要知道,裙带风、枕边风,比那十二级台风还强。君不见,红塔集团的褚时健不就是唯夫人之命而行事吗?实在不行,得暂收良心,忍痛割爱,将婵娟恭送,以博得“皇恩浩荡”。以您为文之精妙,奏陈之机敏,定能博得赏识,那靳尚、令尹子兰、司马子椒之流,何在话下?不过“谈笑间,樯橹灰飞烟灭”罢了。此为方案三。

以上三策,老前辈可任选其一。如今观念飞转,切不可固守一志,况您伟岸身躯,一旦没于流水,芸芸众生何其痛惜哉!区区小子,扰搅前辈,不胜惶恐。

即颂

回心转意

晚生子虚顿首

某年某月某日

[赏析] 这是一篇采用书信体的形式写成的文白夹杂作文,但又不同于一般的书信。作者的思路穿越时空,用正话反说的笔法,同大诗人屈原进行了一次心灵的对话。侃侃而谈,丝丝入扣,不仅体现了对屈原的深入了解,而且显示了对时弊敏锐的洞察力,令人在嬉笑中警觉。

同课章节目录