人教版选修《中国古代诗歌散文赏析》4.3 《项羽之死》 课件共55张ppt

文档属性

| 名称 | 人教版选修《中国古代诗歌散文赏析》4.3 《项羽之死》 课件共55张ppt |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-27 23:26:31 | ||

图片预览

文档简介

项羽之死

————————————————————

□ 司马迁

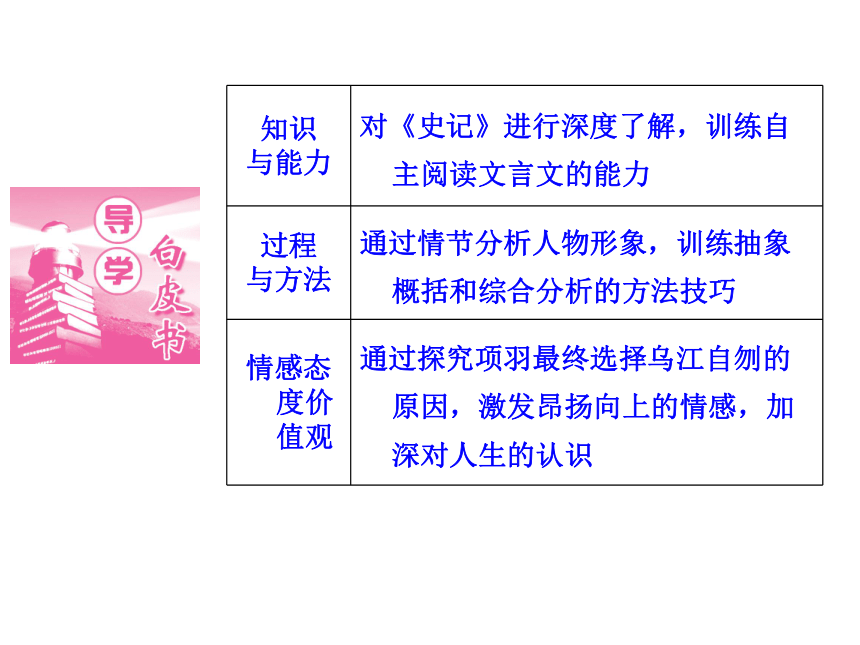

知识

与能力

对《史记》进行深度了解,训练自主阅读文言文的能力

过程

与方法

通过情节分析人物形象,训练抽象概括和综合分析的方法技巧

情感态度价值观

通过探究项羽最终选择乌江自刎的原因,激发昂扬向上的情感,加深对人生的认识

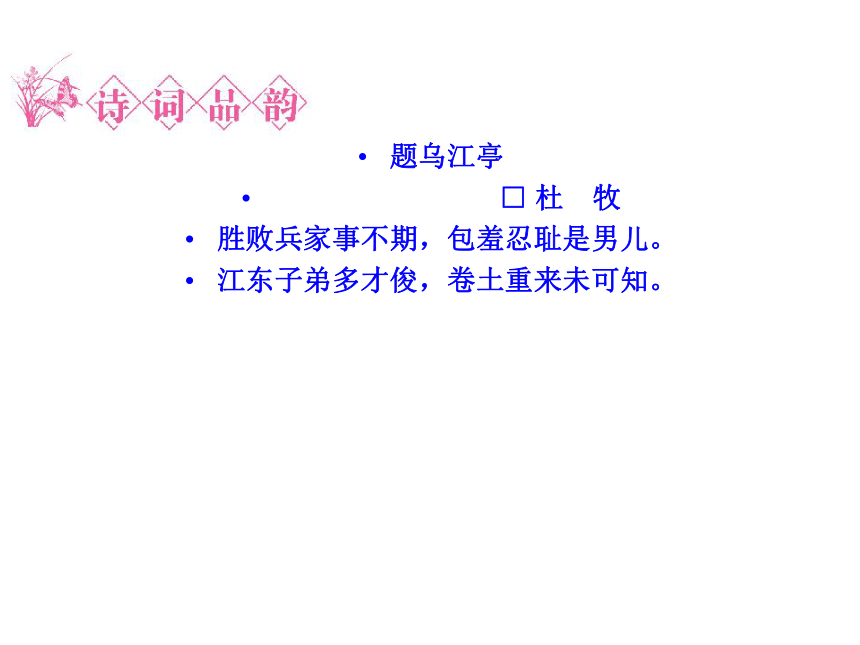

题乌江亭

□ 杜 牧

胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

[赏析] 这首诗是诗人会昌中官池州刺史时,过乌江亭所写的一首咏史诗。诗人针对项羽兵败身亡的史实,批评他不能正确总结失败的教训,至死不悟,叹惜他的“英雄”业绩归于覆灭,同时富有讽刺意味。诗人认为项羽如能采纳忠言,重返江东的话,那还是大有作为的;只可惜他太刚愎自用了。诗人在惋惜、讽刺、批判项羽之余,又表明了“败不馁”的道理,宣扬了一种百折不挠的进取精神。

一、古字通假

(1)骑皆伏曰:“如大王言。”(____通____,________)

(2)乌江亭长船待(____通____,________)

三、一词多义

五、特殊句式

(1)此项王也

以上句子是________。

(2)倒装句

①麾下壮士骑从者八百余人

以上句子是________。

②项王军壁垓下

吾闻汉购我头千金,邑万户

然今卒困于此

籍独不愧于心乎

以上句子是________。

③我何渡为

以上句子是________。

(3)①乃分其骑以为四队

②不忍杀之,以赐公

③吾闻汉购我头千金

④项王则夜起,饮帐中

以上句子是________。

【自我校对】

一、(1)伏 服 心服 (2) 舣 使船靠岸

二、(1)山的东面 (2)土地方圆 (3)神情激昂 (4)父老兄弟

三、(1)动词,受,遭受/介词,表被动/动词,通“披”,穿着 (2)副词,终于,到底/名词,士卒,士兵/动词,尽,终/动词,死亡,去世/副词,通“猝”,读cù ,突然 (3)代词,你/动词,像,如同/动词,及,比得上/连词,如果,假如 (4)动词,约定,约会/名词,期限,预定的时间/动词,期望,要求/动词,及,至/读jī,周年

(5)动词,聚会,集合/动词,正赶上,适逢/动词,会盟/副词,一定 (6)副词,就/副词,竟/副词,只,仅仅/动词,是,就是/代词,你的/副词,才

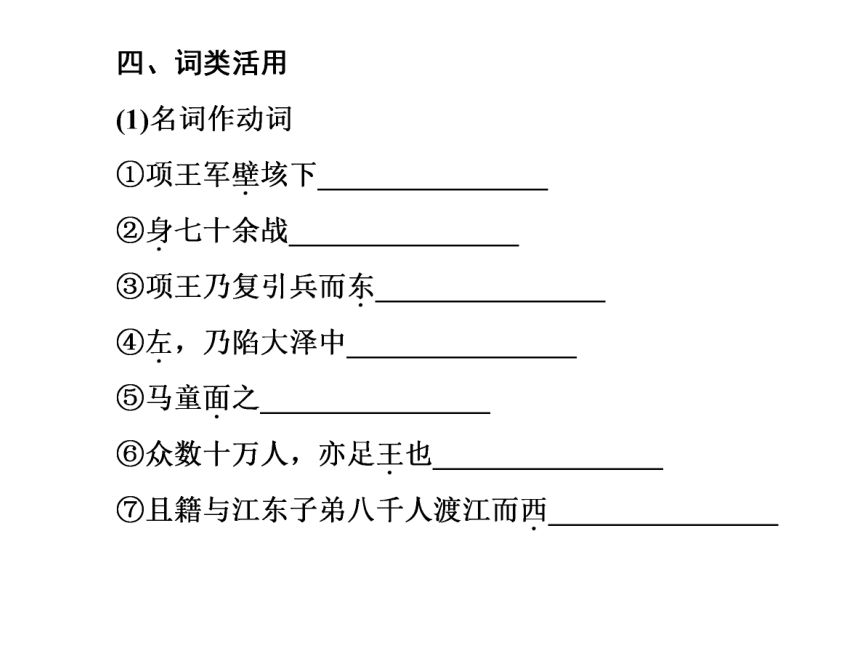

四、(1)①设营驻守 ②亲身(参加) ③东行 ④左走 ⑤面对 ⑥称王 ⑦西征 (2)①在夜里 ②向东 (3)使……为王

五、(1)判断句 (2)①定语后置句 ②状语后置句 ③宾语前置句 (3)省略句 (4)被动句 (5)①反问,为什么还要……呢 ②岂,难道 ③没有用来……的办法

一、作家档案

司马迁(约前145~约前90),西汉著名史学家、文学家、思想家。字子长,夏阳(现在陕西省韩城南)人。其父司马谈是汉朝太史令(掌管起草文书、兼管国家典籍、天文、历法的官职)。迁生于龙门,年十岁诵古文,二十岁外出考察,足迹遍南北。

初任郎中。元封三年(前108)继父职,任太史令,得以博览皇家珍藏的大量图书和文献。太初元年(前104),与唐都、落下闳等进行历法改革,共订太初历。在《史记》草创未就之时,因替投降匈奴的李陵辩护,下狱受腐刑。出狱后任中书令(掌管皇家机要文件),发愤著书,在公元前91年前后完成《史记》。中国古代史学源远流长,史学家灿若河汉。在数以百计的中国古代史学家中,西汉的司马迁无疑是最杰出的一个。“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的理想,使他的历史研究具有纵阔的视野和邈远的深度。

二、背景回放

公元前206年10月,刘邦入关,降秦王子婴,还军霸上;12月项羽破关而入,刘、项在鸿门会面,双方斗争开始。不久,项羽以盟主身份召开戏下(今陕西临潼东)之会,封18人为诸侯王。自封为西楚霸王,都彭城(今江苏徐州),刘邦为汉王,都南郑(今陕西省南境)。“鸿门宴”揭开了“楚汉战争”的序幕。

刘邦到南郑后,积极准备反攻。先夺取关中三秦之地作为根据地,然后出兵东向,进攻项羽,曾多次被项羽打败。到公元前203年秋,得到韩信的帮助,才形成足以跟项羽抗衡的力量;项羽乃与刘邦约定:“中分天下,割鸿沟以西为汉,以东为楚。”定约后,项羽东归,刘邦也准备西归。这时张良、陈平向刘邦提出建议,趁此时机消灭项羽。后在韩信、彭越帮助下,围项羽于垓下(今安徽灵壁南)。项羽兵败突围,至乌江(今安徽和县东北)自刎。

一、重点突破

1.分析项羽这个人物形象的特点。

【参考思路】 项羽是秦末历史的核心人物之一。灭秦前,他是反秦斗争所造就的起义领袖;灭秦后,由于他有大勇而无大略,善打硬仗而不善计谋的弱点,逐渐陷于孤立,最后失败自杀,成了悲剧人物。

项羽既是一个叱咤风云的英雄(如他揭竿而起,率领天下英雄兴兵灭秦),又有儿女情长(如与虞姬悲歌死别);既仁爱恻隐(如经常思虑百姓的疾苦),又残暴无情(如坑杀俘虏,纵火咸阳);既义重如山(如与部下同甘共苦,财物分享),又吝啬小气(如刻好的官印迟迟不发给得到分封的功臣);有时果毅决断(如杀宋义而自立),有时又优柔寡断(如鸿门宴不忍杀掉刘邦)。

2.《垓下歌》在《项羽本纪》中有何作用?

【参考思路】 《垓下歌》是项羽被困于垓下时的千古绝唱。

能够增强文章的抒彩,起到传神写意的作用。《垓下歌》的插入,使项羽的形象、气质,变得慷慨悲壮、姿态横生。

起到了浓缩故事情节、提炼人物形象的作用。它以短短的四句诗,清楚地概括出项羽在反秦斗争中叱咤风云、不可阻挡的气势,以及在短短的时间内骤然覆灭的悲剧,与前后文相互照应、相互勾连,是项羽对自己戎马生涯的回忆,是作者对项羽人生经历的反思。

“力拔山兮气盖世”写出了项羽过人的勇气和超人的气概,使人看到了一个举世无双的英雄形象。

“骓不逝兮可奈何!虞兮虞兮奈若何!”说的是骓马不再前进了,该怎么办呢?虞姬啊,我将怎么安排你呢?对此句诗,章培恒提出了骓的“不逝”为什么会引起那样严重后果的问题,他的回答是:项羽之所以建立如此伟大的功绩,最主要的依靠应是这匹名马,有了它的配合,他就可以所向披靡。换言之,他几乎是单人独骑地打天下的,他的最主要的战友就是骓,至于别人,对他事业所起的作用实在是微乎其微。

这也就意味着,他的强大使得任何人对他的帮助都没有多大意义。这是何等的傲岸,真可谓天地间唯我独尊。由此我们可以看到,这句诗再一次证明了他的“力拔山兮气盖世”的英勇以及刚愎自用、盲目自信的弱点。

综观《项羽本纪》,无论是情节的发展,还是人物形象的塑造,都能跟《垓下歌》的诗句有着或多或少的联系,《垓下歌》贯穿了全文的情节,在文章中起到了提纲挈领的作用。

3.项羽面临败亡时,多次强调“此天之亡我,非战之罪也”,这表现了项羽怎样复杂的心理?项羽又说“愿为诸君快战”,此处用“快战”比用“决战”等词好在哪里?

【参考思路】 项羽三次强调“天之亡我”表现出项羽认输而不服气的复杂心理。

“快战”,在文中是指痛快地厮杀,而“决战”,是双方一战决胜负的大战。本文中的项羽,已经没有了决战的实力,只能图个痛快。所以用“快战”既符合了当时的实际,又生动地表现了项羽的心理。

4.对比阅读《项羽之死》和《鸿门宴》,举例分析《项羽本纪》中塑造人物的方法。

【参考思路】 《项羽本纪》中塑造人物的方法主要有以下几种:

第一,精巧的剪裁和安排。司马迁精心选材,通过多种材料详略互异地穿插描述,使项羽这个人物丰满生动,个性鲜明。

第二,人物之间的对比衬托。如老谋深算而坚韧的范增与简单直率而又鲁莽的项羽,形成了鲜明有力的对比衬托,从而突出了人物各自的性格特点。

第三,在特定的环境和场面中凸显人物特点。如在“鸿门宴”这场力与智的冲突中,项羽的优柔寡断,范增的远见卓识,刘邦的智诈狡猾,张良的善于谋划,樊哙的勇猛机智,以及项伯的温和憨愚,都在紧张激烈的矛盾冲突中得到鲜明的表现。

第四,出色的细节描写和心理描写。例如写霸王悲歌别虞姬,十分传神地揭示出人物精神风貌的某些特征。

第五,以个性化的语言表现人物性格。如“彼可取而代也”,率直大胆,可见项羽的强悍卤直。

二、疑难辨析

1.分析下面的文字对刻画项羽形象的作用。

(1)于是项王乃悲歌慷慨,自为诗曰:“力拔山兮气盖世!时不利兮骓不逝!骓不逝兮可奈何!虞兮虞兮奈若何!”歌数阕,美人和之。项王泣数行下,左右皆泣,莫能仰视。

【参考思路】 这一段“霸王别姬”,通过正面描写和侧面烘托手法刻画项羽的形象。首先正面描写项羽的悲歌和泪水。项羽是一个勇敢豪爽的大丈夫,在预料到失败命运的时刻,唱出了悲壮哀婉的《垓下歌》,慨叹时运不济,诀别名骓美女,为项羽这个形象增添了一股柔情。 男儿有泪不轻弹,这里还写到项羽“泣数行下”,渲染出一个末路英雄的悲凉。然后还写到了“左右”的表现,从侧面烘托当时的气氛。随从的将士都哭了,“莫能”二字写尽了将士们的不忍之心,也写尽了霸王的悲惨处境。

(2)项王自度不得脱。谓其骑曰:“吾起兵至今八岁矣,身七十余战,所当者破,所击者服,未尝败北,遂霸有天下。然今卒困于此,此天之亡我,非战之罪也。今日固决死,愿为诸君快战,必三胜之,为诸君溃围,斩将,刈旗,令诸君知天亡我,非战之罪也。”

【参考思路】 这段话主要通过语言刻画项羽的形象。项羽首先回顾了自己未曾失败的战斗经历,表现出项羽的极端自负。“今日固决死,愿为诸君快战”,项羽知道自己必死无疑,还愿意拼死决战,这反映了他勇猛豪爽的大丈夫气概。“快战”表现出项羽最后的战斗并不是为了战争的结果,而是为了畅快地、尽情地展现他的勇猛无敌,保住一世英名。就像一次落幕前的演出,要以完美的表演结束。项羽最后说“令诸君知天亡我,非战之罪也”表现出项羽的“快战”仅仅是想再次证明自己的作战本领,又暴露出他的“匹夫之勇”。这一段语言成功地刻画出项羽的性格。

2.人物形象的成功塑造在于对作品进行巧妙的构思。请从这一角度对选文进行简单分析。

【参考思路】 本篇巧于构思,善于将复杂的事件安排得井然有序,丝毫没有杂乱之感。作者在激烈的战争中,突然插入情意缠绵的悲歌别姬一段,使情节发展疾徐有致,节奏疏密相间成趣。对突围、快战诸场面,描摹得异常精彩。各战事皆有高潮迭起,各情节之间连接紧密,过渡自然,整篇结构浑然天成,气势磅礴。同时辅以对语言、行动的生动描写,不同性格人物互相映衬等艺术手法,使所塑造的人物形象栩栩如生。

一、文脉梳理

二、意旨探微

本文通过写项羽在与刘邦决战失利的最后阶段的言行,进一步表现他的英勇顽强的斗志、拔山盖世的意气和个人英雄主义的性格,透露了他无面目见江东父老的羞愧自耻心理,对他在幸存与尊严之间勇敢地选择后者的举动,表现出深深的赞叹和惋惜。

《项羽之死》鉴赏

有人把《史记》誉为悲剧英雄的画廊,西楚霸王项羽则是悲剧英雄群像中的绝代典型,“项羽之死”这个片段便是这部旷世悲剧的最后一幕。两千年来无数读者读到此拍案而起,之后掩卷而思,叹息不已。

1.通过一连串惊心动魄的情节和细节来刻画人物

最后一幕,由垓下之围、东城快战、乌江自刎三个场面组成,其中包含了楚歌夜警、虞姬悲唱、阴陵失道、东城快战、拒渡赠马、赐头故人等一连串惊心动魄的情节。司马迁怀着满腔激情,运用史实、传说和想象,描写项羽的穷途末路,不断丰富、发展他的性格。

2.通过回环往复的人物语言塑造人物

他“复聚其骑”后,“乃谓其骑曰:‘何如?’骑皆伏曰:‘如大王言。’”“何如”二字,写得意,写自负,刻画出项羽豪迈的性格。在这一瞬间,他感受到的只是一种不屈服的自我肯定的满足,哪里还曾意识到自己是被千枪万箭追杀的目标!

3.节奏富于变化,起伏张弛,抑扬徐疾

最后一幕中,三个场次之间的节奏富于变化,起伏张弛,抑扬徐疾。第一场重在抒情,节奏纡徐,情如悲笳怨笛,以变徵之音形成了呜咽深沉的境界。第二场重在叙事,全用短节奏,金戈铁马,声情激越。第三场江畔陈词,慷慨激昂。连用两个反诘句,顿挫抑扬,极唱叹之胜。

全篇文字达到雄奇悲壮的美学境界,读之令人荡气回肠。

练规范、练技能、练速度

□ 关于《史记》

《史记》是我国第一部纪传体通史,全书130篇,包括本纪12篇,世家30篇,列传70篇,书8篇,表10篇。本纪记帝王,世家述诸侯,列传叙人臣,书记礼、乐、音律、历法、天文、封禅、水利、财用,表以年表形式,按年月先后的顺序,记载各种典章制度的演变。刘向等人都认为此书“善序事理,辨而不华,质而不俚”。鲁迅更评其为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”,肯定其文学价值。

本文选自《史记·项羽本纪》,“本纪”是把历代帝王作为历史事件的中心人物来加以论述的,同时又以他们的前后继承关系来显示历史的发展,用以统率整个历史的论述。

□ 《史记》名句

1.前事之不忘,后事之师也。(《秦始皇本纪》)

2.不鸣则已,一鸣惊人。(《滑稽列传》)

3.众口铄金,积毁销骨。(《张仪列传》)

4.当断不断,反受其乱。(《春申君列传》)

5.泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深。(《李斯列传》)

6.运筹帷幄之中,决胜千里之外。(《高祖本纪》)

7.忠言逆耳利于行,良药苦口利于病。(《留侯世家》)

8.人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。(《报任安书》)

9.智者千虑,必有一失;愚者千虑,必有一得。(《淮阴侯列传》)

10.仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。(《管晏列传》)

11.其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。(《李将军列传》)

12.飞鸟尽,良弓藏;狡兔死,走狗烹。(《越王勾践世家》)

13.天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。(《货殖列传》)

项羽之死

□ 张庆威

一道森寒的剑光从他的喉部轻轻滑过,如同月华清冷的那一夜,虞姬的唇掠离他的颈间。死亡就在那一瞬间开始,亦在那一瞬间结束。倒下的身躯如山,溅飞的鲜血成花,铿铿锵锵的兵刃落地声音传唱着一个英雄的憾恨。乌江,因为他——项羽而流淌成竹简帛书上一行深深浅浅的篆文。

这是一个永远的告别,也是一个崭新的开始。四年楚汉之争的生命在一柄剑的锋刃边游走,在项羽喉间那道无法愈合的裂隙里定格;汉王朝则像是一座战争墓冢、英雄庙堂,在他倒下之时轰然站起,独霸历史五百年的空间,高祖建汉、文景之治、光武中兴……成全了多少英名流芳百世。呵,项羽,败兮?成兮?

“不以成败论英雄。”英雄抑或枭雄,本只是平凡人做了一些不平凡的事情之后在流逝的时光中闪现的名字。夺巨鹿、覆秦室、立霸业,男儿立地撑天,理当如此。只可惜咸阳一炬,焚尽了天下人心;鸿门之宴,放走了宿命死敌。性格在命运中设下的生死密码,又有谁可以破解?谁又能把玄机变作香花并拈之微笑呢?我们只能去吟诵这样的诗句以凭吊逝去的英灵:“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。”

江东!项羽故土的方向,是漂泊在外一无所有的人最向往的归宿。围于垓下之时的四面楚歌,虽是敌人的奸计,但它终是唱得“将军白发征夫泪”,只因为那是故土的呼唤在心头踢踏的音韵。但项羽止住了归去的步子,以一种视死如归的气概屹立于乌江边。我想,那时应是有风在江畔呼啸着的,因为天地间一定充塞着悲怆的气。山水草木早已肃穆地站立成凄美的风景。乌骓马一定是哭了的,在它看见主人握着剑柄的手渐渐捏紧的时候,在它看见主人望着乌江对岸的双眼渐渐睁大的时候。

它明白眼前这个沧桑的壮汉选择了怎样的道路,虽然在陪着主人踏出第一步时就知道已经走上了一条不归途,但这一次,主人要走得好远好远了。当金属落地的声音响起,一股鲜热浓烈的血腥味让它忆起了战场上的鼓震金鸣,刀砍剑击,多少次浴血沙场,多少人埋骨黄尘。乌骓马仰天长嘶,敬送一缕英魂:主人,战事伤人,王权累心,不如归去,回故里!

而在剑锋抹上喉头的一刹那,项羽是否想起垓下之夜虞姬倒在自己怀中时最后的深情一瞥。明眸皓齿,乌丝朱唇,谁不想让这样的美丽伴至终老,然而天意弄人,分飞燕、死别离仿似才符合那段历史的意境。 罢了,罢了,两个相爱的人最终选择同一种告别尘世的方式,未尝不是一种幸福。项羽一定是噙着泪含着笑倒下的,笑容与虞姬合上双眼时的微笑一样透着快慰。死亡对于真情而言,不是终结,而是证明,是升华。

死亡面前,秦王、刘邦甚至项羽……这些名字都毫无意义了,故土、爱人却使死亡成为另一种形式的灵肉回归。是死亡突显了项羽,还是项羽深刻了死亡?只是死亡并非项羽的专利,在那金戈铁马、旌旗飘摇的秦汉之交、唐宋之交、明清之交乃至新中国建立之前,多少骨肉分离,多少情侣离散,又有多少白骨掩埋于漫漫黄沙之中。

死亡难道就是赌得和平与统一的筹码?我的心猛地一紧,眼前浮凸出台湾的影子。

愿静默的乌江能启发我们一点什么……

[赏析] 本文渗透着凝重的历史感,由项羽之死,生发出对历史与现实、个人与国家的深刻思考,“死亡难道就是赌得和平与统一的筹码?”文章首先将项羽自刎的特写定格,推到读者面前,给人以强烈的震撼。然后依次写了以项羽自刎为休止符的楚汉之争成就的和平,项羽的悲剧性格,战乱对人们生命价值的戕害。最后,含蓄地提到了台湾,流露出希望今人以史为鉴,结束历史悲剧的轮回,实现和平统一的愿望,深化了主题。

————————————————————

□ 司马迁

知识

与能力

对《史记》进行深度了解,训练自主阅读文言文的能力

过程

与方法

通过情节分析人物形象,训练抽象概括和综合分析的方法技巧

情感态度价值观

通过探究项羽最终选择乌江自刎的原因,激发昂扬向上的情感,加深对人生的认识

题乌江亭

□ 杜 牧

胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿。

江东子弟多才俊,卷土重来未可知。

[赏析] 这首诗是诗人会昌中官池州刺史时,过乌江亭所写的一首咏史诗。诗人针对项羽兵败身亡的史实,批评他不能正确总结失败的教训,至死不悟,叹惜他的“英雄”业绩归于覆灭,同时富有讽刺意味。诗人认为项羽如能采纳忠言,重返江东的话,那还是大有作为的;只可惜他太刚愎自用了。诗人在惋惜、讽刺、批判项羽之余,又表明了“败不馁”的道理,宣扬了一种百折不挠的进取精神。

一、古字通假

(1)骑皆伏曰:“如大王言。”(____通____,________)

(2)乌江亭长船待(____通____,________)

三、一词多义

五、特殊句式

(1)此项王也

以上句子是________。

(2)倒装句

①麾下壮士骑从者八百余人

以上句子是________。

②项王军壁垓下

吾闻汉购我头千金,邑万户

然今卒困于此

籍独不愧于心乎

以上句子是________。

③我何渡为

以上句子是________。

(3)①乃分其骑以为四队

②不忍杀之,以赐公

③吾闻汉购我头千金

④项王则夜起,饮帐中

以上句子是________。

【自我校对】

一、(1)伏 服 心服 (2) 舣 使船靠岸

二、(1)山的东面 (2)土地方圆 (3)神情激昂 (4)父老兄弟

三、(1)动词,受,遭受/介词,表被动/动词,通“披”,穿着 (2)副词,终于,到底/名词,士卒,士兵/动词,尽,终/动词,死亡,去世/副词,通“猝”,读cù ,突然 (3)代词,你/动词,像,如同/动词,及,比得上/连词,如果,假如 (4)动词,约定,约会/名词,期限,预定的时间/动词,期望,要求/动词,及,至/读jī,周年

(5)动词,聚会,集合/动词,正赶上,适逢/动词,会盟/副词,一定 (6)副词,就/副词,竟/副词,只,仅仅/动词,是,就是/代词,你的/副词,才

四、(1)①设营驻守 ②亲身(参加) ③东行 ④左走 ⑤面对 ⑥称王 ⑦西征 (2)①在夜里 ②向东 (3)使……为王

五、(1)判断句 (2)①定语后置句 ②状语后置句 ③宾语前置句 (3)省略句 (4)被动句 (5)①反问,为什么还要……呢 ②岂,难道 ③没有用来……的办法

一、作家档案

司马迁(约前145~约前90),西汉著名史学家、文学家、思想家。字子长,夏阳(现在陕西省韩城南)人。其父司马谈是汉朝太史令(掌管起草文书、兼管国家典籍、天文、历法的官职)。迁生于龙门,年十岁诵古文,二十岁外出考察,足迹遍南北。

初任郎中。元封三年(前108)继父职,任太史令,得以博览皇家珍藏的大量图书和文献。太初元年(前104),与唐都、落下闳等进行历法改革,共订太初历。在《史记》草创未就之时,因替投降匈奴的李陵辩护,下狱受腐刑。出狱后任中书令(掌管皇家机要文件),发愤著书,在公元前91年前后完成《史记》。中国古代史学源远流长,史学家灿若河汉。在数以百计的中国古代史学家中,西汉的司马迁无疑是最杰出的一个。“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的理想,使他的历史研究具有纵阔的视野和邈远的深度。

二、背景回放

公元前206年10月,刘邦入关,降秦王子婴,还军霸上;12月项羽破关而入,刘、项在鸿门会面,双方斗争开始。不久,项羽以盟主身份召开戏下(今陕西临潼东)之会,封18人为诸侯王。自封为西楚霸王,都彭城(今江苏徐州),刘邦为汉王,都南郑(今陕西省南境)。“鸿门宴”揭开了“楚汉战争”的序幕。

刘邦到南郑后,积极准备反攻。先夺取关中三秦之地作为根据地,然后出兵东向,进攻项羽,曾多次被项羽打败。到公元前203年秋,得到韩信的帮助,才形成足以跟项羽抗衡的力量;项羽乃与刘邦约定:“中分天下,割鸿沟以西为汉,以东为楚。”定约后,项羽东归,刘邦也准备西归。这时张良、陈平向刘邦提出建议,趁此时机消灭项羽。后在韩信、彭越帮助下,围项羽于垓下(今安徽灵壁南)。项羽兵败突围,至乌江(今安徽和县东北)自刎。

一、重点突破

1.分析项羽这个人物形象的特点。

【参考思路】 项羽是秦末历史的核心人物之一。灭秦前,他是反秦斗争所造就的起义领袖;灭秦后,由于他有大勇而无大略,善打硬仗而不善计谋的弱点,逐渐陷于孤立,最后失败自杀,成了悲剧人物。

项羽既是一个叱咤风云的英雄(如他揭竿而起,率领天下英雄兴兵灭秦),又有儿女情长(如与虞姬悲歌死别);既仁爱恻隐(如经常思虑百姓的疾苦),又残暴无情(如坑杀俘虏,纵火咸阳);既义重如山(如与部下同甘共苦,财物分享),又吝啬小气(如刻好的官印迟迟不发给得到分封的功臣);有时果毅决断(如杀宋义而自立),有时又优柔寡断(如鸿门宴不忍杀掉刘邦)。

2.《垓下歌》在《项羽本纪》中有何作用?

【参考思路】 《垓下歌》是项羽被困于垓下时的千古绝唱。

能够增强文章的抒彩,起到传神写意的作用。《垓下歌》的插入,使项羽的形象、气质,变得慷慨悲壮、姿态横生。

起到了浓缩故事情节、提炼人物形象的作用。它以短短的四句诗,清楚地概括出项羽在反秦斗争中叱咤风云、不可阻挡的气势,以及在短短的时间内骤然覆灭的悲剧,与前后文相互照应、相互勾连,是项羽对自己戎马生涯的回忆,是作者对项羽人生经历的反思。

“力拔山兮气盖世”写出了项羽过人的勇气和超人的气概,使人看到了一个举世无双的英雄形象。

“骓不逝兮可奈何!虞兮虞兮奈若何!”说的是骓马不再前进了,该怎么办呢?虞姬啊,我将怎么安排你呢?对此句诗,章培恒提出了骓的“不逝”为什么会引起那样严重后果的问题,他的回答是:项羽之所以建立如此伟大的功绩,最主要的依靠应是这匹名马,有了它的配合,他就可以所向披靡。换言之,他几乎是单人独骑地打天下的,他的最主要的战友就是骓,至于别人,对他事业所起的作用实在是微乎其微。

这也就意味着,他的强大使得任何人对他的帮助都没有多大意义。这是何等的傲岸,真可谓天地间唯我独尊。由此我们可以看到,这句诗再一次证明了他的“力拔山兮气盖世”的英勇以及刚愎自用、盲目自信的弱点。

综观《项羽本纪》,无论是情节的发展,还是人物形象的塑造,都能跟《垓下歌》的诗句有着或多或少的联系,《垓下歌》贯穿了全文的情节,在文章中起到了提纲挈领的作用。

3.项羽面临败亡时,多次强调“此天之亡我,非战之罪也”,这表现了项羽怎样复杂的心理?项羽又说“愿为诸君快战”,此处用“快战”比用“决战”等词好在哪里?

【参考思路】 项羽三次强调“天之亡我”表现出项羽认输而不服气的复杂心理。

“快战”,在文中是指痛快地厮杀,而“决战”,是双方一战决胜负的大战。本文中的项羽,已经没有了决战的实力,只能图个痛快。所以用“快战”既符合了当时的实际,又生动地表现了项羽的心理。

4.对比阅读《项羽之死》和《鸿门宴》,举例分析《项羽本纪》中塑造人物的方法。

【参考思路】 《项羽本纪》中塑造人物的方法主要有以下几种:

第一,精巧的剪裁和安排。司马迁精心选材,通过多种材料详略互异地穿插描述,使项羽这个人物丰满生动,个性鲜明。

第二,人物之间的对比衬托。如老谋深算而坚韧的范增与简单直率而又鲁莽的项羽,形成了鲜明有力的对比衬托,从而突出了人物各自的性格特点。

第三,在特定的环境和场面中凸显人物特点。如在“鸿门宴”这场力与智的冲突中,项羽的优柔寡断,范增的远见卓识,刘邦的智诈狡猾,张良的善于谋划,樊哙的勇猛机智,以及项伯的温和憨愚,都在紧张激烈的矛盾冲突中得到鲜明的表现。

第四,出色的细节描写和心理描写。例如写霸王悲歌别虞姬,十分传神地揭示出人物精神风貌的某些特征。

第五,以个性化的语言表现人物性格。如“彼可取而代也”,率直大胆,可见项羽的强悍卤直。

二、疑难辨析

1.分析下面的文字对刻画项羽形象的作用。

(1)于是项王乃悲歌慷慨,自为诗曰:“力拔山兮气盖世!时不利兮骓不逝!骓不逝兮可奈何!虞兮虞兮奈若何!”歌数阕,美人和之。项王泣数行下,左右皆泣,莫能仰视。

【参考思路】 这一段“霸王别姬”,通过正面描写和侧面烘托手法刻画项羽的形象。首先正面描写项羽的悲歌和泪水。项羽是一个勇敢豪爽的大丈夫,在预料到失败命运的时刻,唱出了悲壮哀婉的《垓下歌》,慨叹时运不济,诀别名骓美女,为项羽这个形象增添了一股柔情。 男儿有泪不轻弹,这里还写到项羽“泣数行下”,渲染出一个末路英雄的悲凉。然后还写到了“左右”的表现,从侧面烘托当时的气氛。随从的将士都哭了,“莫能”二字写尽了将士们的不忍之心,也写尽了霸王的悲惨处境。

(2)项王自度不得脱。谓其骑曰:“吾起兵至今八岁矣,身七十余战,所当者破,所击者服,未尝败北,遂霸有天下。然今卒困于此,此天之亡我,非战之罪也。今日固决死,愿为诸君快战,必三胜之,为诸君溃围,斩将,刈旗,令诸君知天亡我,非战之罪也。”

【参考思路】 这段话主要通过语言刻画项羽的形象。项羽首先回顾了自己未曾失败的战斗经历,表现出项羽的极端自负。“今日固决死,愿为诸君快战”,项羽知道自己必死无疑,还愿意拼死决战,这反映了他勇猛豪爽的大丈夫气概。“快战”表现出项羽最后的战斗并不是为了战争的结果,而是为了畅快地、尽情地展现他的勇猛无敌,保住一世英名。就像一次落幕前的演出,要以完美的表演结束。项羽最后说“令诸君知天亡我,非战之罪也”表现出项羽的“快战”仅仅是想再次证明自己的作战本领,又暴露出他的“匹夫之勇”。这一段语言成功地刻画出项羽的性格。

2.人物形象的成功塑造在于对作品进行巧妙的构思。请从这一角度对选文进行简单分析。

【参考思路】 本篇巧于构思,善于将复杂的事件安排得井然有序,丝毫没有杂乱之感。作者在激烈的战争中,突然插入情意缠绵的悲歌别姬一段,使情节发展疾徐有致,节奏疏密相间成趣。对突围、快战诸场面,描摹得异常精彩。各战事皆有高潮迭起,各情节之间连接紧密,过渡自然,整篇结构浑然天成,气势磅礴。同时辅以对语言、行动的生动描写,不同性格人物互相映衬等艺术手法,使所塑造的人物形象栩栩如生。

一、文脉梳理

二、意旨探微

本文通过写项羽在与刘邦决战失利的最后阶段的言行,进一步表现他的英勇顽强的斗志、拔山盖世的意气和个人英雄主义的性格,透露了他无面目见江东父老的羞愧自耻心理,对他在幸存与尊严之间勇敢地选择后者的举动,表现出深深的赞叹和惋惜。

《项羽之死》鉴赏

有人把《史记》誉为悲剧英雄的画廊,西楚霸王项羽则是悲剧英雄群像中的绝代典型,“项羽之死”这个片段便是这部旷世悲剧的最后一幕。两千年来无数读者读到此拍案而起,之后掩卷而思,叹息不已。

1.通过一连串惊心动魄的情节和细节来刻画人物

最后一幕,由垓下之围、东城快战、乌江自刎三个场面组成,其中包含了楚歌夜警、虞姬悲唱、阴陵失道、东城快战、拒渡赠马、赐头故人等一连串惊心动魄的情节。司马迁怀着满腔激情,运用史实、传说和想象,描写项羽的穷途末路,不断丰富、发展他的性格。

2.通过回环往复的人物语言塑造人物

他“复聚其骑”后,“乃谓其骑曰:‘何如?’骑皆伏曰:‘如大王言。’”“何如”二字,写得意,写自负,刻画出项羽豪迈的性格。在这一瞬间,他感受到的只是一种不屈服的自我肯定的满足,哪里还曾意识到自己是被千枪万箭追杀的目标!

3.节奏富于变化,起伏张弛,抑扬徐疾

最后一幕中,三个场次之间的节奏富于变化,起伏张弛,抑扬徐疾。第一场重在抒情,节奏纡徐,情如悲笳怨笛,以变徵之音形成了呜咽深沉的境界。第二场重在叙事,全用短节奏,金戈铁马,声情激越。第三场江畔陈词,慷慨激昂。连用两个反诘句,顿挫抑扬,极唱叹之胜。

全篇文字达到雄奇悲壮的美学境界,读之令人荡气回肠。

练规范、练技能、练速度

□ 关于《史记》

《史记》是我国第一部纪传体通史,全书130篇,包括本纪12篇,世家30篇,列传70篇,书8篇,表10篇。本纪记帝王,世家述诸侯,列传叙人臣,书记礼、乐、音律、历法、天文、封禅、水利、财用,表以年表形式,按年月先后的顺序,记载各种典章制度的演变。刘向等人都认为此书“善序事理,辨而不华,质而不俚”。鲁迅更评其为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”,肯定其文学价值。

本文选自《史记·项羽本纪》,“本纪”是把历代帝王作为历史事件的中心人物来加以论述的,同时又以他们的前后继承关系来显示历史的发展,用以统率整个历史的论述。

□ 《史记》名句

1.前事之不忘,后事之师也。(《秦始皇本纪》)

2.不鸣则已,一鸣惊人。(《滑稽列传》)

3.众口铄金,积毁销骨。(《张仪列传》)

4.当断不断,反受其乱。(《春申君列传》)

5.泰山不让土壤,故能成其大;河海不择细流,故能就其深。(《李斯列传》)

6.运筹帷幄之中,决胜千里之外。(《高祖本纪》)

7.忠言逆耳利于行,良药苦口利于病。(《留侯世家》)

8.人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。(《报任安书》)

9.智者千虑,必有一失;愚者千虑,必有一得。(《淮阴侯列传》)

10.仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱。(《管晏列传》)

11.其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。(《李将军列传》)

12.飞鸟尽,良弓藏;狡兔死,走狗烹。(《越王勾践世家》)

13.天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。(《货殖列传》)

项羽之死

□ 张庆威

一道森寒的剑光从他的喉部轻轻滑过,如同月华清冷的那一夜,虞姬的唇掠离他的颈间。死亡就在那一瞬间开始,亦在那一瞬间结束。倒下的身躯如山,溅飞的鲜血成花,铿铿锵锵的兵刃落地声音传唱着一个英雄的憾恨。乌江,因为他——项羽而流淌成竹简帛书上一行深深浅浅的篆文。

这是一个永远的告别,也是一个崭新的开始。四年楚汉之争的生命在一柄剑的锋刃边游走,在项羽喉间那道无法愈合的裂隙里定格;汉王朝则像是一座战争墓冢、英雄庙堂,在他倒下之时轰然站起,独霸历史五百年的空间,高祖建汉、文景之治、光武中兴……成全了多少英名流芳百世。呵,项羽,败兮?成兮?

“不以成败论英雄。”英雄抑或枭雄,本只是平凡人做了一些不平凡的事情之后在流逝的时光中闪现的名字。夺巨鹿、覆秦室、立霸业,男儿立地撑天,理当如此。只可惜咸阳一炬,焚尽了天下人心;鸿门之宴,放走了宿命死敌。性格在命运中设下的生死密码,又有谁可以破解?谁又能把玄机变作香花并拈之微笑呢?我们只能去吟诵这样的诗句以凭吊逝去的英灵:“生当作人杰,死亦为鬼雄。至今思项羽,不肯过江东。”

江东!项羽故土的方向,是漂泊在外一无所有的人最向往的归宿。围于垓下之时的四面楚歌,虽是敌人的奸计,但它终是唱得“将军白发征夫泪”,只因为那是故土的呼唤在心头踢踏的音韵。但项羽止住了归去的步子,以一种视死如归的气概屹立于乌江边。我想,那时应是有风在江畔呼啸着的,因为天地间一定充塞着悲怆的气。山水草木早已肃穆地站立成凄美的风景。乌骓马一定是哭了的,在它看见主人握着剑柄的手渐渐捏紧的时候,在它看见主人望着乌江对岸的双眼渐渐睁大的时候。

它明白眼前这个沧桑的壮汉选择了怎样的道路,虽然在陪着主人踏出第一步时就知道已经走上了一条不归途,但这一次,主人要走得好远好远了。当金属落地的声音响起,一股鲜热浓烈的血腥味让它忆起了战场上的鼓震金鸣,刀砍剑击,多少次浴血沙场,多少人埋骨黄尘。乌骓马仰天长嘶,敬送一缕英魂:主人,战事伤人,王权累心,不如归去,回故里!

而在剑锋抹上喉头的一刹那,项羽是否想起垓下之夜虞姬倒在自己怀中时最后的深情一瞥。明眸皓齿,乌丝朱唇,谁不想让这样的美丽伴至终老,然而天意弄人,分飞燕、死别离仿似才符合那段历史的意境。 罢了,罢了,两个相爱的人最终选择同一种告别尘世的方式,未尝不是一种幸福。项羽一定是噙着泪含着笑倒下的,笑容与虞姬合上双眼时的微笑一样透着快慰。死亡对于真情而言,不是终结,而是证明,是升华。

死亡面前,秦王、刘邦甚至项羽……这些名字都毫无意义了,故土、爱人却使死亡成为另一种形式的灵肉回归。是死亡突显了项羽,还是项羽深刻了死亡?只是死亡并非项羽的专利,在那金戈铁马、旌旗飘摇的秦汉之交、唐宋之交、明清之交乃至新中国建立之前,多少骨肉分离,多少情侣离散,又有多少白骨掩埋于漫漫黄沙之中。

死亡难道就是赌得和平与统一的筹码?我的心猛地一紧,眼前浮凸出台湾的影子。

愿静默的乌江能启发我们一点什么……

[赏析] 本文渗透着凝重的历史感,由项羽之死,生发出对历史与现实、个人与国家的深刻思考,“死亡难道就是赌得和平与统一的筹码?”文章首先将项羽自刎的特写定格,推到读者面前,给人以强烈的震撼。然后依次写了以项羽自刎为休止符的楚汉之争成就的和平,项羽的悲剧性格,战乱对人们生命价值的戕害。最后,含蓄地提到了台湾,流露出希望今人以史为鉴,结束历史悲剧的轮回,实现和平统一的愿望,深化了主题。

同课章节目录