人教版选修《中国古代诗歌散文赏析》第二单元 《夜归鹿门歌》课件(24张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教版选修《中国古代诗歌散文赏析》第二单元 《夜归鹿门歌》课件(24张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-27 23:42:46 | ||

图片预览

文档简介

归嵩山作

山水田园,宁静清幽,安抚了多少疲惫的心灵,又成就了多少不朽的诗人?

从东晋的陶渊明到南朝的谢灵运,再到盛唐的王维、孟浩然,山水田园诗在中国古典诗歌史上成为最为灵动秀美的一朵奇葩。

夜归鹿门歌

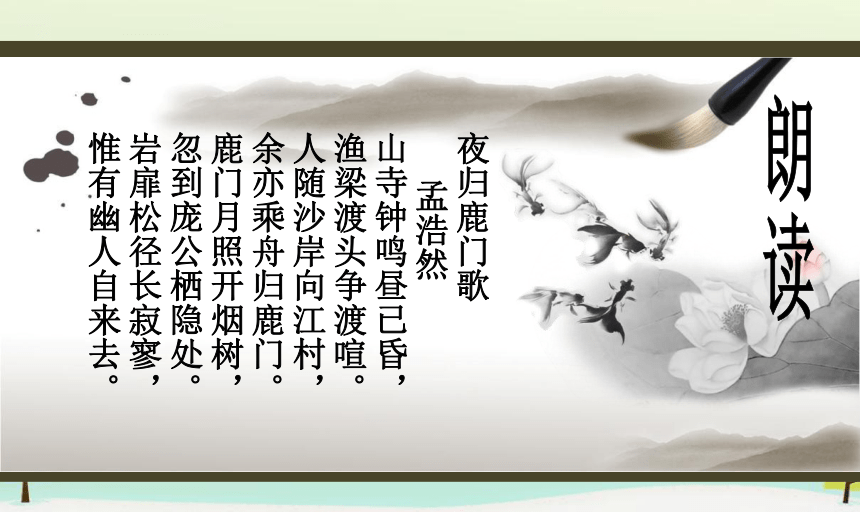

孟浩然

山寺钟鸣昼已昏,

渔梁渡头争渡喧。

人随沙岸向江村,

余亦乘舟归鹿门。

鹿门月照开烟树,

忽到庞公栖隐处。

岩扉松径长寂寥,

惟有幽人自来去。

置身诗境,缘景明情

自由朗读,并找出诗中描写自然景物的诗句。

描写自然景物的诗句:

鹿门月照开烟树

岩扉松径长寂寥

山寺钟鸣昼已昏,渔梁渡头争渡喧。

景物描写赏析方法:

1、从意象入手,把握景物特点;

2、从关键词入手,分析其妙处;

3、从手法入手,分析其用意;

4、展开想象,再现诗句所描绘的画面;

5、调动积累,从其他诗文中找相似的描写进行类比。

抓意象:

第一组:山寺 钟声 渔梁渡头

第二组:月光 烟树 岩扉 松径

(热闹喧哗)

(宁静寂寥)

争:描写了日落黄昏,山寺晚钟悠悠,人们在渔梁渡头争渡回家的热闹、纷扰景象;

开:山路上,夜月悬空,依稀望见朦胧的树影,好一派淡雅、清幽、空明的山林景色。

扣字词:

对比:两幅图景,一动一静,两种归途,两种生活。

析手法:

渔梁争渡图:薄暮时分,江水苍茫,汉江水面暮霭沉沉。远处群山隐隐,晚钟悠悠。渔梁渡头,挤满了大小船只和熙来攘往的行人。

想象再现:

夜归鹿门图:山路蜿蜒,月悬夜空,“我”踏着小径,轻攀石门,看月色朦胧,听松涛阵阵,不知不觉来到昔日庞德公栖隐的山林。

住宅四周十多亩地,栖身草舍有八九间。

榆树柳树遮掩后檐,桃树李树罗列堂前。

村落远远依稀可见,炊烟轻柔随风飘散。

狗在深巷低低吠叫,鸡在树顶时时打鸣。

联想类比:

明月松间照,清泉石上流。——王维《山居秋暝》

独坐幽篁里,弹琴复长啸。林深人不知,明月来相照。 ——王维《竹里馆》

空山不见人,但闻人语响。返景入深林,复照青苔上。——王维《鹿柴》

小组合作探究:

将诗中景物与其他各句结合起来,探究诗人情感以及情感与景物之间的联系。

1、开头两句与三、四句联系:

世人回村,诗人乘舟归鹿门,超然物外的洒脱情怀。

2、五、六句之间的联系:

“忽到”二字写诗人徜徉山路,陶醉其间,与大自然化为一体的忘我自得之情。

3、七、八句之间的联系:

山岩之内,柴扉半掩,松径之下,自辟小径。诗人悠然自得,与山林为伴,以明月为友,心灵也应似山般幽静,月般空明吧。

此时的“幽人”即隐逸之士,既指隐居鹿门以采药为生的庞德公,也指诗人自身。

4、前四句与后四句的联系:

两幅图景,江边和山中,渔梁争渡的热闹喧哗与鹿门隐居的宁静寂寥,一动一静,从日落黄昏到月悬夜空,从汉江舟行到鹿门归途,时空流转中,实质上是诗人从尘杂世俗到寂寥隐逸道路的写照。

孟浩然名片

评价

著有

名篇有

其诗风

成就

简历

姓名

孟浩然(689-740)名浩 字浩然 人称孟襄阳

一生怀才不遇,布衣终身

《孟浩然集》

《过故人庄》、《宿建德江》、《春晓》、 《望洞庭湖赠张丞相》等

朴素平淡

盛唐山水田园诗派的主要作家之一,与王维齐名,并称 “王孟”

诗歌情感:

全诗营造了幽美恬淡的意境,表现了宁静洒脱,悠然自得的隐逸生活情趣。

清川带长薄,车马去闲闲。

流水如有意,暮禽相与还。

荒城临古渡,落日满秋山。

迢递嵩高下,归来且闭关。

王维

归嵩山作

探究任务:

1、赏景。诗中选取了哪些景物,描绘了一幅怎样的画面?

2、探情。表达了诗人怎样的感情?情与景有何联系?

1、赏景。

清川、长薄、流水、暮禽四种意象营造一幅宁静淡雅的画面;

荒城、古渡、落日、秋山四种意象营造出了一种苍茫凄清的意境。

2、探情。

出发时安详从容,途中一度凄清悲苦,最后淡泊宁静,可见诗人对归隐是积极向往的,感到闲适自得。抒发了隐逸山林的恬淡闲适之情。

景中有情,情景交融,意境悠远。

孟浩然的“隐逸”

隐逸有他的传统,一般地说是消极出世。但孟浩然的隐逸,除了为应试做准备外,本身也有积极入世的意义。这是一种姿态,一种方式。这种隐逸可以造成声誉,于进、于退都有利,跟求仕进的打算是不矛盾的。这种隐逸,心情幽雅,充满了幻想和期望……

课后探究:

请同学们课后搜集王孟的山水田园诗,并试着用“至身诗境,缘景明情”的方法进行赏析,从中探究王孟及中国文人的隐逸情怀。

归嵩山作

山水田园,宁静清幽,安抚了多少疲惫的心灵,又成就了多少不朽的诗人?

从东晋的陶渊明到南朝的谢灵运,再到盛唐的王维、孟浩然,山水田园诗在中国古典诗歌史上成为最为灵动秀美的一朵奇葩。

夜归鹿门歌

孟浩然

山寺钟鸣昼已昏,

渔梁渡头争渡喧。

人随沙岸向江村,

余亦乘舟归鹿门。

鹿门月照开烟树,

忽到庞公栖隐处。

岩扉松径长寂寥,

惟有幽人自来去。

置身诗境,缘景明情

自由朗读,并找出诗中描写自然景物的诗句。

描写自然景物的诗句:

鹿门月照开烟树

岩扉松径长寂寥

山寺钟鸣昼已昏,渔梁渡头争渡喧。

景物描写赏析方法:

1、从意象入手,把握景物特点;

2、从关键词入手,分析其妙处;

3、从手法入手,分析其用意;

4、展开想象,再现诗句所描绘的画面;

5、调动积累,从其他诗文中找相似的描写进行类比。

抓意象:

第一组:山寺 钟声 渔梁渡头

第二组:月光 烟树 岩扉 松径

(热闹喧哗)

(宁静寂寥)

争:描写了日落黄昏,山寺晚钟悠悠,人们在渔梁渡头争渡回家的热闹、纷扰景象;

开:山路上,夜月悬空,依稀望见朦胧的树影,好一派淡雅、清幽、空明的山林景色。

扣字词:

对比:两幅图景,一动一静,两种归途,两种生活。

析手法:

渔梁争渡图:薄暮时分,江水苍茫,汉江水面暮霭沉沉。远处群山隐隐,晚钟悠悠。渔梁渡头,挤满了大小船只和熙来攘往的行人。

想象再现:

夜归鹿门图:山路蜿蜒,月悬夜空,“我”踏着小径,轻攀石门,看月色朦胧,听松涛阵阵,不知不觉来到昔日庞德公栖隐的山林。

住宅四周十多亩地,栖身草舍有八九间。

榆树柳树遮掩后檐,桃树李树罗列堂前。

村落远远依稀可见,炊烟轻柔随风飘散。

狗在深巷低低吠叫,鸡在树顶时时打鸣。

联想类比:

明月松间照,清泉石上流。——王维《山居秋暝》

独坐幽篁里,弹琴复长啸。林深人不知,明月来相照。 ——王维《竹里馆》

空山不见人,但闻人语响。返景入深林,复照青苔上。——王维《鹿柴》

小组合作探究:

将诗中景物与其他各句结合起来,探究诗人情感以及情感与景物之间的联系。

1、开头两句与三、四句联系:

世人回村,诗人乘舟归鹿门,超然物外的洒脱情怀。

2、五、六句之间的联系:

“忽到”二字写诗人徜徉山路,陶醉其间,与大自然化为一体的忘我自得之情。

3、七、八句之间的联系:

山岩之内,柴扉半掩,松径之下,自辟小径。诗人悠然自得,与山林为伴,以明月为友,心灵也应似山般幽静,月般空明吧。

此时的“幽人”即隐逸之士,既指隐居鹿门以采药为生的庞德公,也指诗人自身。

4、前四句与后四句的联系:

两幅图景,江边和山中,渔梁争渡的热闹喧哗与鹿门隐居的宁静寂寥,一动一静,从日落黄昏到月悬夜空,从汉江舟行到鹿门归途,时空流转中,实质上是诗人从尘杂世俗到寂寥隐逸道路的写照。

孟浩然名片

评价

著有

名篇有

其诗风

成就

简历

姓名

孟浩然(689-740)名浩 字浩然 人称孟襄阳

一生怀才不遇,布衣终身

《孟浩然集》

《过故人庄》、《宿建德江》、《春晓》、 《望洞庭湖赠张丞相》等

朴素平淡

盛唐山水田园诗派的主要作家之一,与王维齐名,并称 “王孟”

诗歌情感:

全诗营造了幽美恬淡的意境,表现了宁静洒脱,悠然自得的隐逸生活情趣。

清川带长薄,车马去闲闲。

流水如有意,暮禽相与还。

荒城临古渡,落日满秋山。

迢递嵩高下,归来且闭关。

王维

归嵩山作

探究任务:

1、赏景。诗中选取了哪些景物,描绘了一幅怎样的画面?

2、探情。表达了诗人怎样的感情?情与景有何联系?

1、赏景。

清川、长薄、流水、暮禽四种意象营造一幅宁静淡雅的画面;

荒城、古渡、落日、秋山四种意象营造出了一种苍茫凄清的意境。

2、探情。

出发时安详从容,途中一度凄清悲苦,最后淡泊宁静,可见诗人对归隐是积极向往的,感到闲适自得。抒发了隐逸山林的恬淡闲适之情。

景中有情,情景交融,意境悠远。

孟浩然的“隐逸”

隐逸有他的传统,一般地说是消极出世。但孟浩然的隐逸,除了为应试做准备外,本身也有积极入世的意义。这是一种姿态,一种方式。这种隐逸可以造成声誉,于进、于退都有利,跟求仕进的打算是不矛盾的。这种隐逸,心情幽雅,充满了幻想和期望……

课后探究:

请同学们课后搜集王孟的山水田园诗,并试着用“至身诗境,缘景明情”的方法进行赏析,从中探究王孟及中国文人的隐逸情怀。

山水田园,宁静清幽,安抚了多少疲惫的心灵,又成就了多少不朽的诗人?

从东晋的陶渊明到南朝的谢灵运,再到盛唐的王维、孟浩然,山水田园诗在中国古典诗歌史上成为最为灵动秀美的一朵奇葩。

夜归鹿门歌

孟浩然

山寺钟鸣昼已昏,

渔梁渡头争渡喧。

人随沙岸向江村,

余亦乘舟归鹿门。

鹿门月照开烟树,

忽到庞公栖隐处。

岩扉松径长寂寥,

惟有幽人自来去。

置身诗境,缘景明情

自由朗读,并找出诗中描写自然景物的诗句。

描写自然景物的诗句:

鹿门月照开烟树

岩扉松径长寂寥

山寺钟鸣昼已昏,渔梁渡头争渡喧。

景物描写赏析方法:

1、从意象入手,把握景物特点;

2、从关键词入手,分析其妙处;

3、从手法入手,分析其用意;

4、展开想象,再现诗句所描绘的画面;

5、调动积累,从其他诗文中找相似的描写进行类比。

抓意象:

第一组:山寺 钟声 渔梁渡头

第二组:月光 烟树 岩扉 松径

(热闹喧哗)

(宁静寂寥)

争:描写了日落黄昏,山寺晚钟悠悠,人们在渔梁渡头争渡回家的热闹、纷扰景象;

开:山路上,夜月悬空,依稀望见朦胧的树影,好一派淡雅、清幽、空明的山林景色。

扣字词:

对比:两幅图景,一动一静,两种归途,两种生活。

析手法:

渔梁争渡图:薄暮时分,江水苍茫,汉江水面暮霭沉沉。远处群山隐隐,晚钟悠悠。渔梁渡头,挤满了大小船只和熙来攘往的行人。

想象再现:

夜归鹿门图:山路蜿蜒,月悬夜空,“我”踏着小径,轻攀石门,看月色朦胧,听松涛阵阵,不知不觉来到昔日庞德公栖隐的山林。

住宅四周十多亩地,栖身草舍有八九间。

榆树柳树遮掩后檐,桃树李树罗列堂前。

村落远远依稀可见,炊烟轻柔随风飘散。

狗在深巷低低吠叫,鸡在树顶时时打鸣。

联想类比:

明月松间照,清泉石上流。——王维《山居秋暝》

独坐幽篁里,弹琴复长啸。林深人不知,明月来相照。 ——王维《竹里馆》

空山不见人,但闻人语响。返景入深林,复照青苔上。——王维《鹿柴》

小组合作探究:

将诗中景物与其他各句结合起来,探究诗人情感以及情感与景物之间的联系。

1、开头两句与三、四句联系:

世人回村,诗人乘舟归鹿门,超然物外的洒脱情怀。

2、五、六句之间的联系:

“忽到”二字写诗人徜徉山路,陶醉其间,与大自然化为一体的忘我自得之情。

3、七、八句之间的联系:

山岩之内,柴扉半掩,松径之下,自辟小径。诗人悠然自得,与山林为伴,以明月为友,心灵也应似山般幽静,月般空明吧。

此时的“幽人”即隐逸之士,既指隐居鹿门以采药为生的庞德公,也指诗人自身。

4、前四句与后四句的联系:

两幅图景,江边和山中,渔梁争渡的热闹喧哗与鹿门隐居的宁静寂寥,一动一静,从日落黄昏到月悬夜空,从汉江舟行到鹿门归途,时空流转中,实质上是诗人从尘杂世俗到寂寥隐逸道路的写照。

孟浩然名片

评价

著有

名篇有

其诗风

成就

简历

姓名

孟浩然(689-740)名浩 字浩然 人称孟襄阳

一生怀才不遇,布衣终身

《孟浩然集》

《过故人庄》、《宿建德江》、《春晓》、 《望洞庭湖赠张丞相》等

朴素平淡

盛唐山水田园诗派的主要作家之一,与王维齐名,并称 “王孟”

诗歌情感:

全诗营造了幽美恬淡的意境,表现了宁静洒脱,悠然自得的隐逸生活情趣。

清川带长薄,车马去闲闲。

流水如有意,暮禽相与还。

荒城临古渡,落日满秋山。

迢递嵩高下,归来且闭关。

王维

归嵩山作

探究任务:

1、赏景。诗中选取了哪些景物,描绘了一幅怎样的画面?

2、探情。表达了诗人怎样的感情?情与景有何联系?

1、赏景。

清川、长薄、流水、暮禽四种意象营造一幅宁静淡雅的画面;

荒城、古渡、落日、秋山四种意象营造出了一种苍茫凄清的意境。

2、探情。

出发时安详从容,途中一度凄清悲苦,最后淡泊宁静,可见诗人对归隐是积极向往的,感到闲适自得。抒发了隐逸山林的恬淡闲适之情。

景中有情,情景交融,意境悠远。

孟浩然的“隐逸”

隐逸有他的传统,一般地说是消极出世。但孟浩然的隐逸,除了为应试做准备外,本身也有积极入世的意义。这是一种姿态,一种方式。这种隐逸可以造成声誉,于进、于退都有利,跟求仕进的打算是不矛盾的。这种隐逸,心情幽雅,充满了幻想和期望……

课后探究:

请同学们课后搜集王孟的山水田园诗,并试着用“至身诗境,缘景明情”的方法进行赏析,从中探究王孟及中国文人的隐逸情怀。

归嵩山作

山水田园,宁静清幽,安抚了多少疲惫的心灵,又成就了多少不朽的诗人?

从东晋的陶渊明到南朝的谢灵运,再到盛唐的王维、孟浩然,山水田园诗在中国古典诗歌史上成为最为灵动秀美的一朵奇葩。

夜归鹿门歌

孟浩然

山寺钟鸣昼已昏,

渔梁渡头争渡喧。

人随沙岸向江村,

余亦乘舟归鹿门。

鹿门月照开烟树,

忽到庞公栖隐处。

岩扉松径长寂寥,

惟有幽人自来去。

置身诗境,缘景明情

自由朗读,并找出诗中描写自然景物的诗句。

描写自然景物的诗句:

鹿门月照开烟树

岩扉松径长寂寥

山寺钟鸣昼已昏,渔梁渡头争渡喧。

景物描写赏析方法:

1、从意象入手,把握景物特点;

2、从关键词入手,分析其妙处;

3、从手法入手,分析其用意;

4、展开想象,再现诗句所描绘的画面;

5、调动积累,从其他诗文中找相似的描写进行类比。

抓意象:

第一组:山寺 钟声 渔梁渡头

第二组:月光 烟树 岩扉 松径

(热闹喧哗)

(宁静寂寥)

争:描写了日落黄昏,山寺晚钟悠悠,人们在渔梁渡头争渡回家的热闹、纷扰景象;

开:山路上,夜月悬空,依稀望见朦胧的树影,好一派淡雅、清幽、空明的山林景色。

扣字词:

对比:两幅图景,一动一静,两种归途,两种生活。

析手法:

渔梁争渡图:薄暮时分,江水苍茫,汉江水面暮霭沉沉。远处群山隐隐,晚钟悠悠。渔梁渡头,挤满了大小船只和熙来攘往的行人。

想象再现:

夜归鹿门图:山路蜿蜒,月悬夜空,“我”踏着小径,轻攀石门,看月色朦胧,听松涛阵阵,不知不觉来到昔日庞德公栖隐的山林。

住宅四周十多亩地,栖身草舍有八九间。

榆树柳树遮掩后檐,桃树李树罗列堂前。

村落远远依稀可见,炊烟轻柔随风飘散。

狗在深巷低低吠叫,鸡在树顶时时打鸣。

联想类比:

明月松间照,清泉石上流。——王维《山居秋暝》

独坐幽篁里,弹琴复长啸。林深人不知,明月来相照。 ——王维《竹里馆》

空山不见人,但闻人语响。返景入深林,复照青苔上。——王维《鹿柴》

小组合作探究:

将诗中景物与其他各句结合起来,探究诗人情感以及情感与景物之间的联系。

1、开头两句与三、四句联系:

世人回村,诗人乘舟归鹿门,超然物外的洒脱情怀。

2、五、六句之间的联系:

“忽到”二字写诗人徜徉山路,陶醉其间,与大自然化为一体的忘我自得之情。

3、七、八句之间的联系:

山岩之内,柴扉半掩,松径之下,自辟小径。诗人悠然自得,与山林为伴,以明月为友,心灵也应似山般幽静,月般空明吧。

此时的“幽人”即隐逸之士,既指隐居鹿门以采药为生的庞德公,也指诗人自身。

4、前四句与后四句的联系:

两幅图景,江边和山中,渔梁争渡的热闹喧哗与鹿门隐居的宁静寂寥,一动一静,从日落黄昏到月悬夜空,从汉江舟行到鹿门归途,时空流转中,实质上是诗人从尘杂世俗到寂寥隐逸道路的写照。

孟浩然名片

评价

著有

名篇有

其诗风

成就

简历

姓名

孟浩然(689-740)名浩 字浩然 人称孟襄阳

一生怀才不遇,布衣终身

《孟浩然集》

《过故人庄》、《宿建德江》、《春晓》、 《望洞庭湖赠张丞相》等

朴素平淡

盛唐山水田园诗派的主要作家之一,与王维齐名,并称 “王孟”

诗歌情感:

全诗营造了幽美恬淡的意境,表现了宁静洒脱,悠然自得的隐逸生活情趣。

清川带长薄,车马去闲闲。

流水如有意,暮禽相与还。

荒城临古渡,落日满秋山。

迢递嵩高下,归来且闭关。

王维

归嵩山作

探究任务:

1、赏景。诗中选取了哪些景物,描绘了一幅怎样的画面?

2、探情。表达了诗人怎样的感情?情与景有何联系?

1、赏景。

清川、长薄、流水、暮禽四种意象营造一幅宁静淡雅的画面;

荒城、古渡、落日、秋山四种意象营造出了一种苍茫凄清的意境。

2、探情。

出发时安详从容,途中一度凄清悲苦,最后淡泊宁静,可见诗人对归隐是积极向往的,感到闲适自得。抒发了隐逸山林的恬淡闲适之情。

景中有情,情景交融,意境悠远。

孟浩然的“隐逸”

隐逸有他的传统,一般地说是消极出世。但孟浩然的隐逸,除了为应试做准备外,本身也有积极入世的意义。这是一种姿态,一种方式。这种隐逸可以造成声誉,于进、于退都有利,跟求仕进的打算是不矛盾的。这种隐逸,心情幽雅,充满了幻想和期望……

课后探究:

请同学们课后搜集王孟的山水田园诗,并试着用“至身诗境,缘景明情”的方法进行赏析,从中探究王孟及中国文人的隐逸情怀。

同课章节目录