第一单元第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 第一单元第1课 中华文明的起源与早期国家 课件(共27张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

空白演示

单击输入您的封面副标题

良渚古城

世界上最早的水利工程

玉琮

中华文明起源何处? 早期国家如何产生?

第1课 中华文明的起源与早期国家

课程标准:

1、通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系。

2、通过甲骨文青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族国家的建立与巩固

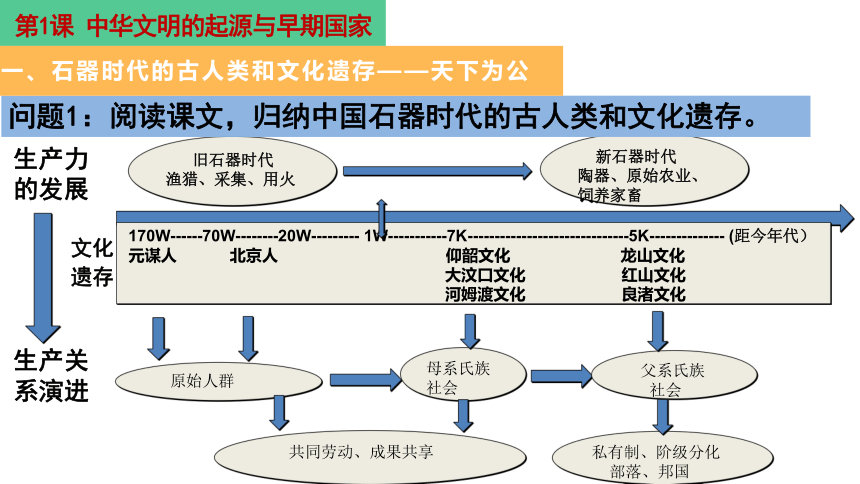

生产力

的发展

旧石器时代

渔猎、采集、用火

新石器时代

陶器、原始农业、饲养家畜

原始人群

母系氏族 社会

父系氏族

社会

170W------70W--------20W--------- 1W-----------7K------------------------------5K-------------- (距今年代)

元谋人 北京人 仰韶文化 龙山文化

大汶口文化 红山文化

河姆渡文化 良渚文化

共同劳动、成果共享

私有制、阶级分化

部落、邦国

第1课 中华文明的起源与早期国家

问题1:阅读课文,归纳中国石器时代的古人类和文化遗存。

生产关

系演进

文化

遗存

一、石器时代的古人类和文化遗存——天下为公

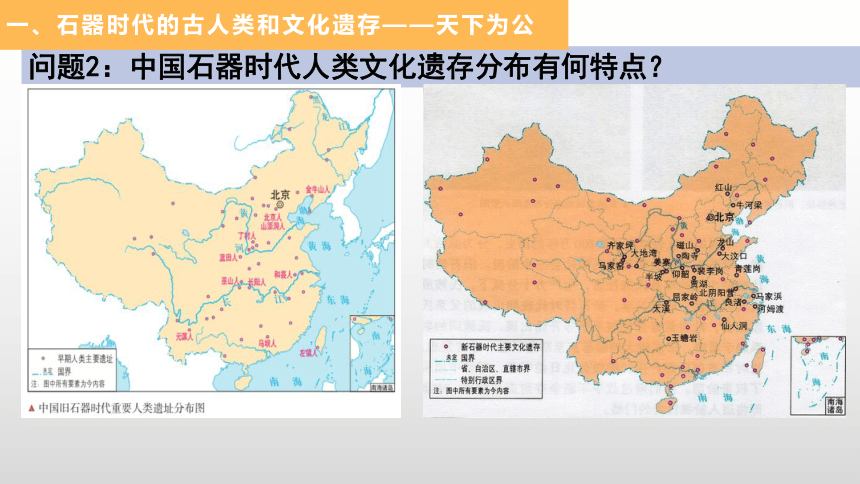

问题2:中国石器时代人类文化遗存分布有何特点?

一、石器时代的古人类和文化遗存——天下为公

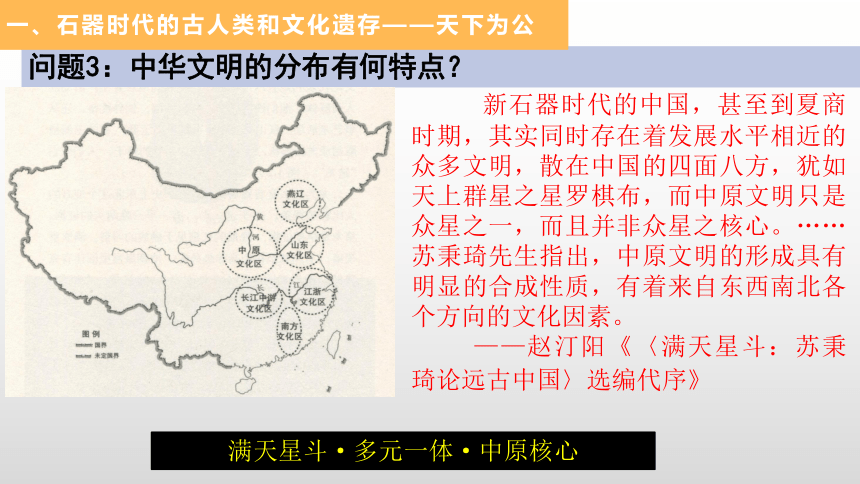

问题3:中华文明的分布有何特点?

新石器时代的中国,甚至到夏商时期,其实同时存在着发展水平相近的众多文明,散在中国的四面八方,犹如天上群星之星罗棋布,而中原文明只是众星之一,而且并非众星之核心。……苏秉琦先生指出,中原文明的形成具有明显的合成性质,有着来自东西南北各个方向的文化因素。

——赵汀阳《〈满天星斗:苏秉琦论远古中国〉选编代序》

满天星斗·多元一体·中原核心

一、石器时代的古人类和文化遗存——天下为公

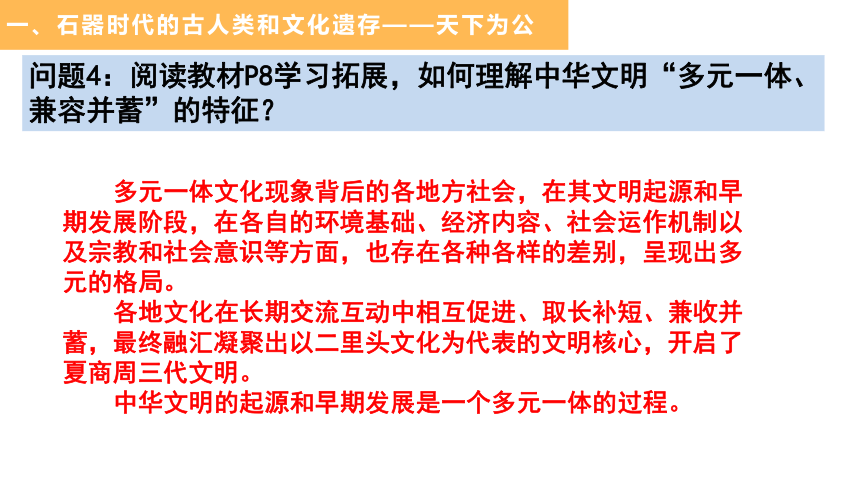

问题4:阅读教材P8学习拓展,如何理解中华文明“多元一体、兼容并蓄”的特征?

多元一体文化现象背后的各地方社会,在其文明起源和早期发展阶段,在各自的环境基础、经济内容、社会运作机制以及宗教和社会意识等方面,也存在各种各样的差别,呈现出多元的格局。

各地文化在长期交流互动中相互促进、取长补短、兼收并蓄,最终融汇凝聚出以二里头文化为代表的文明核心,开启了夏商周三代文明。

中华文明的起源和早期发展是一个多元一体的过程。

一、石器时代的古人类和文化遗存——天下为公

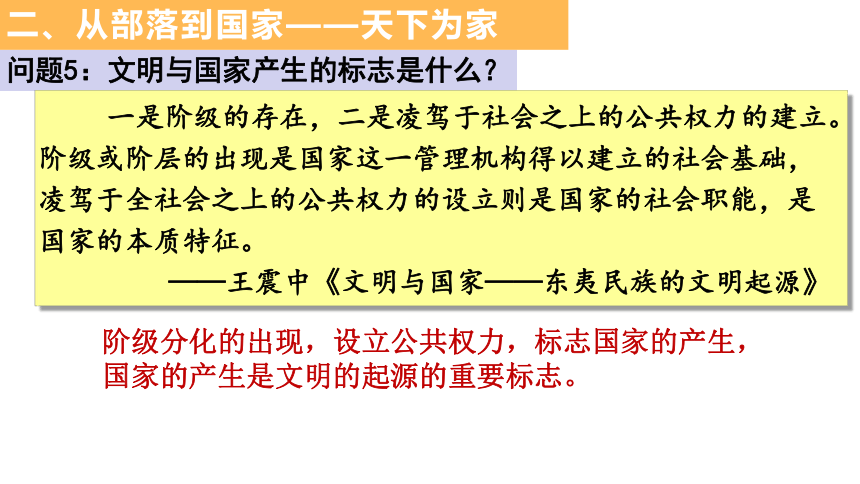

问题5:文明与国家产生的标志是什么?

一是阶级的存在,二是凌驾于社会之上的公共权力的建立。阶级或阶层的出现是国家这一管理机构得以建立的社会基础,凌驾于全社会之上的公共权力的设立则是国家的社会职能,是国家的本质特征。

——王震中《文明与国家——东夷民族的文明起源》

阶级分化的出现,设立公共权力,标志国家的产生,

国家的产生是文明的起源的重要标志。

二、从部落到国家——天下为家

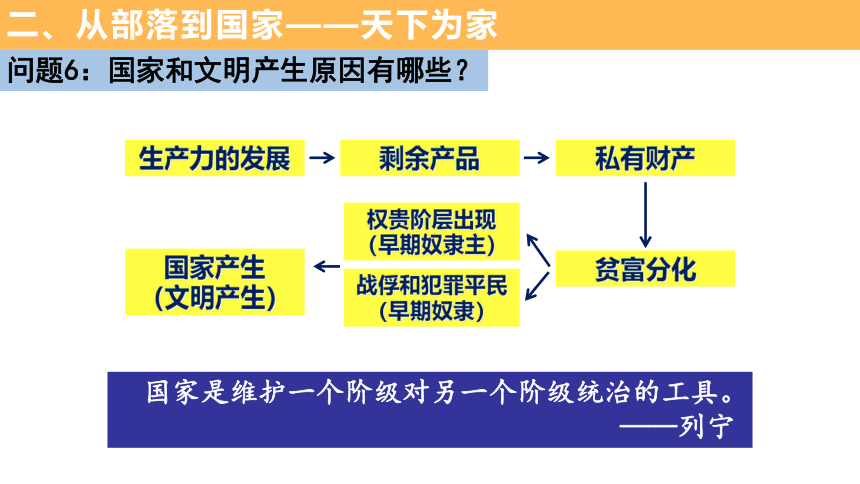

国家是维护一个阶级对另一个阶级统治的工具。

——列宁

生产力的发展

剩余产品

私有财产

贫富分化

权贵阶层出现

(早期奴隶主)

国家产生

(文明产生)

战俘和犯罪平民(早期奴隶)

二、从部落到国家——天下为家

问题6:国家和文明产生原因有哪些?

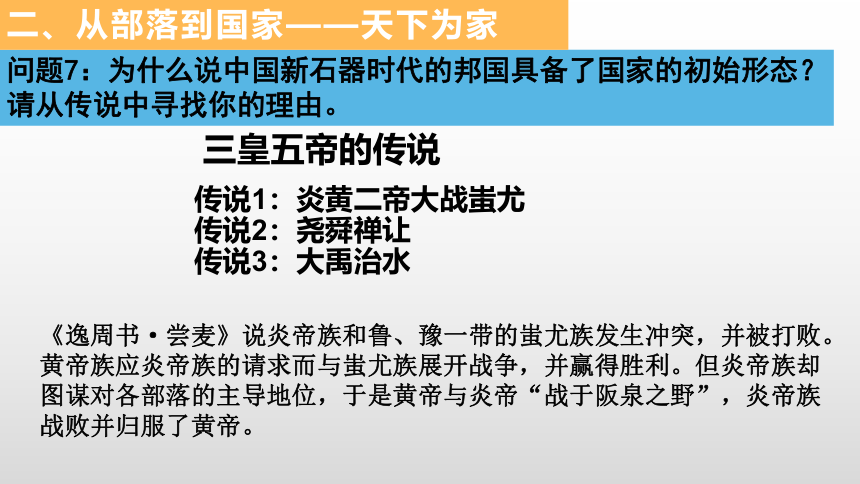

问题7:为什么说中国新石器时代的邦国具备了国家的初始形态?

请从传说中寻找你的理由。

《逸周书·尝麦》说炎帝族和鲁、豫一带的蚩尤族发生冲突,并被打败。黄帝族应炎帝族的请求而与蚩尤族展开战争,并赢得胜利。但炎帝族却图谋对各部落的主导地位,于是黄帝与炎帝“战于阪泉之野”,炎帝族战败并归服了黄帝。

三皇五帝的传说

传说1:炎黄二帝大战蚩尤

传说2:尧舜禅让

传说3:大禹治水

二、从部落到国家——天下为家

二重证据法:把发掘的出土文物和史书的传说记载相互验证。

问题8:追溯中华文明起源的方法是什么?

二、从部落到国家——天下为家

问题9:指出夏朝继位制度的变化。并分析关于启的继位,为什么会有不同说法?

二、从部落到国家——天下为家

问题10:史学界把有文字或出土文物记载着当时社会的情况的时代称为“信史时代”。为什么说商朝的历史是“信史”?

甲骨文的出土及1928年殷墟的发掘为商朝的存在提供了确切的证明。甲骨文里出现的王的名字按序排列,与《史记 殷本纪》上叙述的几乎一模一样。

三、商和西周——天下归一

考古材料一:甲骨文

武王征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏夙有商,辛未,王在阑师,赐有事利金,用作檀公宝尊彝

利簋(1976年出土)

《尚书 牧誓》

利簋铭文

铭文对照

武王戎车三百两,虎贲三人……时甲子昧爽,王朝至于商郊牧野,乃誓。

考古材料二:青铜器和金文

★史料实证的方法:出土文物与传世文献互相印证(二重证据法)

原因:“史书中关于商朝的记载,得到了考古发掘的验证。”

三、商和西周——天下归一

问题11、商朝内服外服制度内容、特点和作用是什么?

内服外服制度

内服:商王直接控制的王畿地区。

外服:商王间接控制的方国和部族。

三、商和西周——天下归一

作用:扩大了商朝的政治势力和文化影响。

问题12:分析商朝政治制度的特点.

商朝政治制度的特征:

(1)弥漫神权色彩,商王通过垄断神权以强化王权;

(2)商代贵族以血缘关系为纽带,实行世袭制和宗法制。

三、商和西周——天下归一

材料1: 天命玄鸟降而生商。 ——《诗经.商颂》

材料2: “国之大事,在祀与戎”,“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼”。

材料3: 被称为“天下第一家谱”的一片甲骨上记录了一个完整的11代家族世系,它是目前所能见到的年代最早的家谱。

以藩屏周封建亲戚

问题13、(1)西周实行什么政治制度?目的何在

顾炎武:“封立亲戚为诸侯之君,以为蕃篱,屏蔽周室。”

钱穆:“鲁、齐诸国皆伸展东移……周人(都城在镐京)从东北、东南张其两长臂,怀抱殷宋(宋国为殷族遗民之国)。”

分封制的目的:

防范殷商遗民;加强天子对地方的有效统治;强化王权,巩固西周统治。

公元前1046年,武王伐纣,灭商,西周建立

三、商和西周——天下归一

是以血缘关系为主,层层分封的贵族等级制度

普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣。

——《诗经·北山》

王亲令晋侯苏:率乃师……伐夙夷。

——《晋侯苏编钟》

管仲对曰:“……而贡包茅不入,无以缩酒,寡人是征。” ——《左传》文公十三年

诸侯朝于天子,曰述职;述职者,述所职 也。……一不朝则贬其爵,再不朝则削其地,三不朝则六师移之。 ——《孟子 告子》

权利和义务:

(享有世袭统治权,可以再分封、可以设官、建立军队和征派赋役)

天有十日,人有十等。下所以事上,上所以共神也。故王臣公,公臣大夫,大夫臣士,士臣皂。

——《左传·昭公七年》

授土授民;世袭统治

三、商和西周——天下归一

问题13:(2)什么是分封制(内容)?

分封制起到了“稳定政局”的作用。在分封过程中,周公要求那些受封诸侯在治理诸侯国过程中要“启以商政,疆以周索”,实行文王“德明慎罚”的方针,广求“殷先哲王”的“保民”办法。这起到了“镇抚各族”的作用,使周王室的统治范围扩大。

分布在西周王朝四周的少数民族经常性地侵扰西周的边界,西周在这些边界建立诸侯国,一方面加强了周王室的统治力量,对少数民族起到一定的威慑作用;另一方面有利于该地区经济的发展,从而为抵御外侮,巩固边防提供坚强的物质后盾。像太王长子太伯和次子仲雍渡江南下,在太湖沿岸建立吴国,他们与当地人民结合,对开发吴越作出了贡献,加强了对巴、濮、越、邓等部的控制。最终使周王确立天下共主的地位。

问题13:(3)根据材料并结合所学知识分析分封制有哪些的积极影响?

起到了拱卫王室的作用,使周的势力范围不断扩大,西周成为疆域广大的国家;

周王确立了天下公主的地位,对各诸侯国实行有效的统治,统治效果得到加强;

密切了同周边民族的关系,开发了边远地区,

传播了周文化,为中华民族的形成奠定了基础。

三、商和西周——天下归一

王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王以诸侯伐郑,郑伯御之。……王卒大败,祝聃(郑庄公的臣下)射(周)王中肩。

——《左传·桓公五年》

平王之时,周室衰微,诸侯强并弱……政由方伯。

——史记《周本纪》

(楚庄王)八年……观兵于周郊。周定王使王孙满劳楚王。楚王问鼎小大轻重,对曰:“在德不在鼎。”庄王曰:“……楚国折钩之喙,足以为九鼎。”王孙满曰:“……天所命也。周德虽衰,天命未改。鼎之轻重,未可问也。”楚王乃归。 ——《史记·楚世家》

问题13:(4)根据材料并结合所学知识分析分封制有哪些的消极影响?

分封制下诸侯有较大独立性,由于血缘关系的逐渐松弛和王室的逐渐衰弱,埋下了诸侯割据混战的隐患。

三、商和西周——天下归一

◎商代内外服制度

相同点:

①都是为了巩固奴隶主贵族统治。

②都以王城为中心,周边有大量的附属国拱卫王室。

③诸侯都承担了一定的义务,且具有相当的独立性。

◎西周分封制示意图

不同点:

①内外服制下,王室与附属国是同盟关系,未必有血缘关系;贵族等级分封制下,诸侯国的主体都与王室有血缘关系或姻亲关系。②内外服制下,中央对地方的控制有限,国家结构相对松散;

贵族分封制下,中央对地方的控制加强,国家结构趋于严密,诸侯国周天子的义务更加明确,形成“天下共主”的政治局面。

三、商和西周——天下归一

问题14:比较商代内外服制度与西周等级分封制的异同。

1.含义:以宗族血缘关系为纽带,分配政治权力,维护贵族世袭统治的制度。

2.目的:巩固分封制形成的秩序,解决贵族之间在权利、财产和土地继承上的矛盾

3.内容:大宗与小宗是相对而不是绝对的,既有家庭等级关系,又有政治隶属关系

特点;

以嫡长子继承制为核心;

是家族关系,又是政治隶属关系,

国与家结合,家国一体;

大宗与小宗具有相对性;

形成森严的社会等级。

立嫡以长不以贤,立子以贵不以长。

—《春秋公羊传·隐公元年》

问题15:(1)根据左边材料分析西周宗法制的特点。

西周宗法制示意图

(2)西周的宗法制

三、商和西周——天下归一

自武王至幽王,传十二世十三王,基本上行嫡长子世袭制。 ——袁行霈等主编《中华文明》

《礼》曰:宗人将有事,族人皆侍。古者所以必有宗,何也?所以长和睦也。

── 班固《白虎通义》

故先王之法:立天子,不使诸侯疑焉;立诸侯,不使大夫疑焉;立嫡子,不使庶孽疑焉。疑生争,争生乱。 ——《吕氏春秋》

家国同构(一体):

"家"是小"国","国"是大"家"。"家国同构"体现了血缘关系与政治关系的融洽,是一种借助血缘人伦关系来治理国家的政治模式。

问题15:(2)根据材料并结合所学知识分析宗法制的影响?

保证了贵族政治上的特权垄断地位;

有利于维护统治集团内部的稳定和团结;

凝聚了宗族力量,形成家国一体,强化了王权,维护了西周统治;

三、商和西周——天下归一

问题16:结合史实分析早期国家的基本特征

夏:间接、直接统治相结合

商:内外服制度

周:分封制

天子对地方控制逐渐加强

但尚未形成集权

商:甲骨文的占卜功能等

周:P7-8(探究与拓展)

神权与王权结合

民本思想产生

王位世袭制

宗法制

血缘与政治紧密结合,家国一体部族色彩、贵族垄断政权

政治:

经济:

文化:

1、土地国有、集体劳作

2、青铜铸造发达

1、礼乐制度

2、象形文字

3、天下开始形成统一的心理文化认同

三、商和西周——天下归一

课堂小结,构建知识结构

第1课 中华文明的起源与早期国家

中华文明的起源与早期国家

石器时代的古人类和文化遗存

从部落到国家

商和西周

旧石器时代:元谋人、北京人

新石器时代

仰韶文化、大汶口文化、河姆渡文化

龙山文化、红山文化、良渚文化

“万邦”时代

夏朝的建立与世袭制

奴隶制经济的发展:井田制和青铜铸造

武王伐商、国人暴动和共和执政

西周的分封制与宗法制

商朝的建立、甲骨文与内外服制度

课后阅读,扩展深度知识

“二重证据法”的提出

近代以前,传统史家十分注重传世文献,常常只是运用文献记载作为唯一的研究历史的材料,19世纪末20世纪初,殷墟甲骨文、敦煌文书以及新疆、甘肃、内蒙古等地汉晋木简的发现,使得历史研究的材料变得异常丰富。王国维利用最新材料,将甲骨文同中国历史古籍对比来进行研究,用ト辞补正了书本记载的错误,而且进一步对股周时期的政治制度作了探讨,先后撰写了《股ト辞中所见先公先王考股ト辞中所见先公先王续考《股周制度论M股墟卜辞中所见地名考》等著作。

1925年,王国维进一步提出了历史研究的“二重证据法”二重证据法就是将“纸上之材料”与“地下之新材料”相互结合,彼此印证。王国维的“二重证据法”创新了史学研究的理论,内涵丰富。陈寅恪在《王静安先生遗书序》一文中指出,王国维的学术内容及治学方法,可以从三方面概括:一是取地下实物与纸上遗文互相释证,二是取异族故书与我国旧籍互相补正,三是取外来观念与固有材料互相参证。

随着历史研究的不断推进,由二重证据法到三重证据法、四重证据法的演变成为学术发展的必然趋势。杨骊在《反思二重证据法的局限一兼论多重证据法的演变之必然》一文中指出,考察二重证据法到四重证据法的学术演変,在证据方面呈现出从文字文本→ロ传文本→文化文本的突破,在证明方法上体现了考据学闻释→金石学实证→人类学阐释→考古学、图像学实证与阐释渐次融合的超越路径。从史学角度看,多重证据法把史学与人类学研究方法融为一体,利用证据间性进行立体释古,用人类学方法解读历史的多重叙事,努力突破史学与文学研究之间的界限。

问题:你能用“二重证据法”或者“多重证据法”去解答“夏朝存在与否”这个问题吗?

空白演示

单击输入您的封面副标题

良渚古城

世界上最早的水利工程

玉琮

中华文明起源何处? 早期国家如何产生?

第1课 中华文明的起源与早期国家

课程标准:

1、通过了解石器时代中国境内有代表性的文化遗存,认识它们与中华文明起源以及私有制、阶级和国家产生的关系。

2、通过甲骨文青铜铭文及其他文献记载,了解私有制、阶级和早期国家的特征。

第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族国家的建立与巩固

生产力

的发展

旧石器时代

渔猎、采集、用火

新石器时代

陶器、原始农业、饲养家畜

原始人群

母系氏族 社会

父系氏族

社会

170W------70W--------20W--------- 1W-----------7K------------------------------5K-------------- (距今年代)

元谋人 北京人 仰韶文化 龙山文化

大汶口文化 红山文化

河姆渡文化 良渚文化

共同劳动、成果共享

私有制、阶级分化

部落、邦国

第1课 中华文明的起源与早期国家

问题1:阅读课文,归纳中国石器时代的古人类和文化遗存。

生产关

系演进

文化

遗存

一、石器时代的古人类和文化遗存——天下为公

问题2:中国石器时代人类文化遗存分布有何特点?

一、石器时代的古人类和文化遗存——天下为公

问题3:中华文明的分布有何特点?

新石器时代的中国,甚至到夏商时期,其实同时存在着发展水平相近的众多文明,散在中国的四面八方,犹如天上群星之星罗棋布,而中原文明只是众星之一,而且并非众星之核心。……苏秉琦先生指出,中原文明的形成具有明显的合成性质,有着来自东西南北各个方向的文化因素。

——赵汀阳《〈满天星斗:苏秉琦论远古中国〉选编代序》

满天星斗·多元一体·中原核心

一、石器时代的古人类和文化遗存——天下为公

问题4:阅读教材P8学习拓展,如何理解中华文明“多元一体、兼容并蓄”的特征?

多元一体文化现象背后的各地方社会,在其文明起源和早期发展阶段,在各自的环境基础、经济内容、社会运作机制以及宗教和社会意识等方面,也存在各种各样的差别,呈现出多元的格局。

各地文化在长期交流互动中相互促进、取长补短、兼收并蓄,最终融汇凝聚出以二里头文化为代表的文明核心,开启了夏商周三代文明。

中华文明的起源和早期发展是一个多元一体的过程。

一、石器时代的古人类和文化遗存——天下为公

问题5:文明与国家产生的标志是什么?

一是阶级的存在,二是凌驾于社会之上的公共权力的建立。阶级或阶层的出现是国家这一管理机构得以建立的社会基础,凌驾于全社会之上的公共权力的设立则是国家的社会职能,是国家的本质特征。

——王震中《文明与国家——东夷民族的文明起源》

阶级分化的出现,设立公共权力,标志国家的产生,

国家的产生是文明的起源的重要标志。

二、从部落到国家——天下为家

国家是维护一个阶级对另一个阶级统治的工具。

——列宁

生产力的发展

剩余产品

私有财产

贫富分化

权贵阶层出现

(早期奴隶主)

国家产生

(文明产生)

战俘和犯罪平民(早期奴隶)

二、从部落到国家——天下为家

问题6:国家和文明产生原因有哪些?

问题7:为什么说中国新石器时代的邦国具备了国家的初始形态?

请从传说中寻找你的理由。

《逸周书·尝麦》说炎帝族和鲁、豫一带的蚩尤族发生冲突,并被打败。黄帝族应炎帝族的请求而与蚩尤族展开战争,并赢得胜利。但炎帝族却图谋对各部落的主导地位,于是黄帝与炎帝“战于阪泉之野”,炎帝族战败并归服了黄帝。

三皇五帝的传说

传说1:炎黄二帝大战蚩尤

传说2:尧舜禅让

传说3:大禹治水

二、从部落到国家——天下为家

二重证据法:把发掘的出土文物和史书的传说记载相互验证。

问题8:追溯中华文明起源的方法是什么?

二、从部落到国家——天下为家

问题9:指出夏朝继位制度的变化。并分析关于启的继位,为什么会有不同说法?

二、从部落到国家——天下为家

问题10:史学界把有文字或出土文物记载着当时社会的情况的时代称为“信史时代”。为什么说商朝的历史是“信史”?

甲骨文的出土及1928年殷墟的发掘为商朝的存在提供了确切的证明。甲骨文里出现的王的名字按序排列,与《史记 殷本纪》上叙述的几乎一模一样。

三、商和西周——天下归一

考古材料一:甲骨文

武王征商,唯甲子朝,岁鼎,克昏夙有商,辛未,王在阑师,赐有事利金,用作檀公宝尊彝

利簋(1976年出土)

《尚书 牧誓》

利簋铭文

铭文对照

武王戎车三百两,虎贲三人……时甲子昧爽,王朝至于商郊牧野,乃誓。

考古材料二:青铜器和金文

★史料实证的方法:出土文物与传世文献互相印证(二重证据法)

原因:“史书中关于商朝的记载,得到了考古发掘的验证。”

三、商和西周——天下归一

问题11、商朝内服外服制度内容、特点和作用是什么?

内服外服制度

内服:商王直接控制的王畿地区。

外服:商王间接控制的方国和部族。

三、商和西周——天下归一

作用:扩大了商朝的政治势力和文化影响。

问题12:分析商朝政治制度的特点.

商朝政治制度的特征:

(1)弥漫神权色彩,商王通过垄断神权以强化王权;

(2)商代贵族以血缘关系为纽带,实行世袭制和宗法制。

三、商和西周——天下归一

材料1: 天命玄鸟降而生商。 ——《诗经.商颂》

材料2: “国之大事,在祀与戎”,“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼”。

材料3: 被称为“天下第一家谱”的一片甲骨上记录了一个完整的11代家族世系,它是目前所能见到的年代最早的家谱。

以藩屏周封建亲戚

问题13、(1)西周实行什么政治制度?目的何在

顾炎武:“封立亲戚为诸侯之君,以为蕃篱,屏蔽周室。”

钱穆:“鲁、齐诸国皆伸展东移……周人(都城在镐京)从东北、东南张其两长臂,怀抱殷宋(宋国为殷族遗民之国)。”

分封制的目的:

防范殷商遗民;加强天子对地方的有效统治;强化王权,巩固西周统治。

公元前1046年,武王伐纣,灭商,西周建立

三、商和西周——天下归一

是以血缘关系为主,层层分封的贵族等级制度

普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣。

——《诗经·北山》

王亲令晋侯苏:率乃师……伐夙夷。

——《晋侯苏编钟》

管仲对曰:“……而贡包茅不入,无以缩酒,寡人是征。” ——《左传》文公十三年

诸侯朝于天子,曰述职;述职者,述所职 也。……一不朝则贬其爵,再不朝则削其地,三不朝则六师移之。 ——《孟子 告子》

权利和义务:

(享有世袭统治权,可以再分封、可以设官、建立军队和征派赋役)

天有十日,人有十等。下所以事上,上所以共神也。故王臣公,公臣大夫,大夫臣士,士臣皂。

——《左传·昭公七年》

授土授民;世袭统治

三、商和西周——天下归一

问题13:(2)什么是分封制(内容)?

分封制起到了“稳定政局”的作用。在分封过程中,周公要求那些受封诸侯在治理诸侯国过程中要“启以商政,疆以周索”,实行文王“德明慎罚”的方针,广求“殷先哲王”的“保民”办法。这起到了“镇抚各族”的作用,使周王室的统治范围扩大。

分布在西周王朝四周的少数民族经常性地侵扰西周的边界,西周在这些边界建立诸侯国,一方面加强了周王室的统治力量,对少数民族起到一定的威慑作用;另一方面有利于该地区经济的发展,从而为抵御外侮,巩固边防提供坚强的物质后盾。像太王长子太伯和次子仲雍渡江南下,在太湖沿岸建立吴国,他们与当地人民结合,对开发吴越作出了贡献,加强了对巴、濮、越、邓等部的控制。最终使周王确立天下共主的地位。

问题13:(3)根据材料并结合所学知识分析分封制有哪些的积极影响?

起到了拱卫王室的作用,使周的势力范围不断扩大,西周成为疆域广大的国家;

周王确立了天下公主的地位,对各诸侯国实行有效的统治,统治效果得到加强;

密切了同周边民族的关系,开发了边远地区,

传播了周文化,为中华民族的形成奠定了基础。

三、商和西周——天下归一

王夺郑伯(郑庄公)政,郑伯不朝。秋,王以诸侯伐郑,郑伯御之。……王卒大败,祝聃(郑庄公的臣下)射(周)王中肩。

——《左传·桓公五年》

平王之时,周室衰微,诸侯强并弱……政由方伯。

——史记《周本纪》

(楚庄王)八年……观兵于周郊。周定王使王孙满劳楚王。楚王问鼎小大轻重,对曰:“在德不在鼎。”庄王曰:“……楚国折钩之喙,足以为九鼎。”王孙满曰:“……天所命也。周德虽衰,天命未改。鼎之轻重,未可问也。”楚王乃归。 ——《史记·楚世家》

问题13:(4)根据材料并结合所学知识分析分封制有哪些的消极影响?

分封制下诸侯有较大独立性,由于血缘关系的逐渐松弛和王室的逐渐衰弱,埋下了诸侯割据混战的隐患。

三、商和西周——天下归一

◎商代内外服制度

相同点:

①都是为了巩固奴隶主贵族统治。

②都以王城为中心,周边有大量的附属国拱卫王室。

③诸侯都承担了一定的义务,且具有相当的独立性。

◎西周分封制示意图

不同点:

①内外服制下,王室与附属国是同盟关系,未必有血缘关系;贵族等级分封制下,诸侯国的主体都与王室有血缘关系或姻亲关系。②内外服制下,中央对地方的控制有限,国家结构相对松散;

贵族分封制下,中央对地方的控制加强,国家结构趋于严密,诸侯国周天子的义务更加明确,形成“天下共主”的政治局面。

三、商和西周——天下归一

问题14:比较商代内外服制度与西周等级分封制的异同。

1.含义:以宗族血缘关系为纽带,分配政治权力,维护贵族世袭统治的制度。

2.目的:巩固分封制形成的秩序,解决贵族之间在权利、财产和土地继承上的矛盾

3.内容:大宗与小宗是相对而不是绝对的,既有家庭等级关系,又有政治隶属关系

特点;

以嫡长子继承制为核心;

是家族关系,又是政治隶属关系,

国与家结合,家国一体;

大宗与小宗具有相对性;

形成森严的社会等级。

立嫡以长不以贤,立子以贵不以长。

—《春秋公羊传·隐公元年》

问题15:(1)根据左边材料分析西周宗法制的特点。

西周宗法制示意图

(2)西周的宗法制

三、商和西周——天下归一

自武王至幽王,传十二世十三王,基本上行嫡长子世袭制。 ——袁行霈等主编《中华文明》

《礼》曰:宗人将有事,族人皆侍。古者所以必有宗,何也?所以长和睦也。

── 班固《白虎通义》

故先王之法:立天子,不使诸侯疑焉;立诸侯,不使大夫疑焉;立嫡子,不使庶孽疑焉。疑生争,争生乱。 ——《吕氏春秋》

家国同构(一体):

"家"是小"国","国"是大"家"。"家国同构"体现了血缘关系与政治关系的融洽,是一种借助血缘人伦关系来治理国家的政治模式。

问题15:(2)根据材料并结合所学知识分析宗法制的影响?

保证了贵族政治上的特权垄断地位;

有利于维护统治集团内部的稳定和团结;

凝聚了宗族力量,形成家国一体,强化了王权,维护了西周统治;

三、商和西周——天下归一

问题16:结合史实分析早期国家的基本特征

夏:间接、直接统治相结合

商:内外服制度

周:分封制

天子对地方控制逐渐加强

但尚未形成集权

商:甲骨文的占卜功能等

周:P7-8(探究与拓展)

神权与王权结合

民本思想产生

王位世袭制

宗法制

血缘与政治紧密结合,家国一体部族色彩、贵族垄断政权

政治:

经济:

文化:

1、土地国有、集体劳作

2、青铜铸造发达

1、礼乐制度

2、象形文字

3、天下开始形成统一的心理文化认同

三、商和西周——天下归一

课堂小结,构建知识结构

第1课 中华文明的起源与早期国家

中华文明的起源与早期国家

石器时代的古人类和文化遗存

从部落到国家

商和西周

旧石器时代:元谋人、北京人

新石器时代

仰韶文化、大汶口文化、河姆渡文化

龙山文化、红山文化、良渚文化

“万邦”时代

夏朝的建立与世袭制

奴隶制经济的发展:井田制和青铜铸造

武王伐商、国人暴动和共和执政

西周的分封制与宗法制

商朝的建立、甲骨文与内外服制度

课后阅读,扩展深度知识

“二重证据法”的提出

近代以前,传统史家十分注重传世文献,常常只是运用文献记载作为唯一的研究历史的材料,19世纪末20世纪初,殷墟甲骨文、敦煌文书以及新疆、甘肃、内蒙古等地汉晋木简的发现,使得历史研究的材料变得异常丰富。王国维利用最新材料,将甲骨文同中国历史古籍对比来进行研究,用ト辞补正了书本记载的错误,而且进一步对股周时期的政治制度作了探讨,先后撰写了《股ト辞中所见先公先王考股ト辞中所见先公先王续考《股周制度论M股墟卜辞中所见地名考》等著作。

1925年,王国维进一步提出了历史研究的“二重证据法”二重证据法就是将“纸上之材料”与“地下之新材料”相互结合,彼此印证。王国维的“二重证据法”创新了史学研究的理论,内涵丰富。陈寅恪在《王静安先生遗书序》一文中指出,王国维的学术内容及治学方法,可以从三方面概括:一是取地下实物与纸上遗文互相释证,二是取异族故书与我国旧籍互相补正,三是取外来观念与固有材料互相参证。

随着历史研究的不断推进,由二重证据法到三重证据法、四重证据法的演变成为学术发展的必然趋势。杨骊在《反思二重证据法的局限一兼论多重证据法的演变之必然》一文中指出,考察二重证据法到四重证据法的学术演変,在证据方面呈现出从文字文本→ロ传文本→文化文本的突破,在证明方法上体现了考据学闻释→金石学实证→人类学阐释→考古学、图像学实证与阐释渐次融合的超越路径。从史学角度看,多重证据法把史学与人类学研究方法融为一体,利用证据间性进行立体释古,用人类学方法解读历史的多重叙事,努力突破史学与文学研究之间的界限。

问题:你能用“二重证据法”或者“多重证据法”去解答“夏朝存在与否”这个问题吗?

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进