纲要上第7课 隋唐制度的变化与创新 课件(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要上第7课 隋唐制度的变化与创新 课件(共21张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

一去一万里,

千知千不还。

崖州何处在,

生度鬼门关。

流崖州至鬼门关作

(唐)杨炎

课标要求:通过了解隋唐封建社会的高度繁荣,认识隋唐时期的制度变化和创新。

命运·制度·时代

——隋唐制度的变化和创新

目 录

救时之弊,毁誉参半

宦海浮沉,终成宰相

少有文名,举荐入官

杨炎

炎美须眉,风骨峻峙,文藻雄丽,汧、陇之间,号为小杨山人。释褐辟河西节度掌书记。……后副元帅李光弼奏为判官,不应,征拜起居舍人,辞禄就养岐下——《旧唐书》

少有文名,举荐入官

第一章

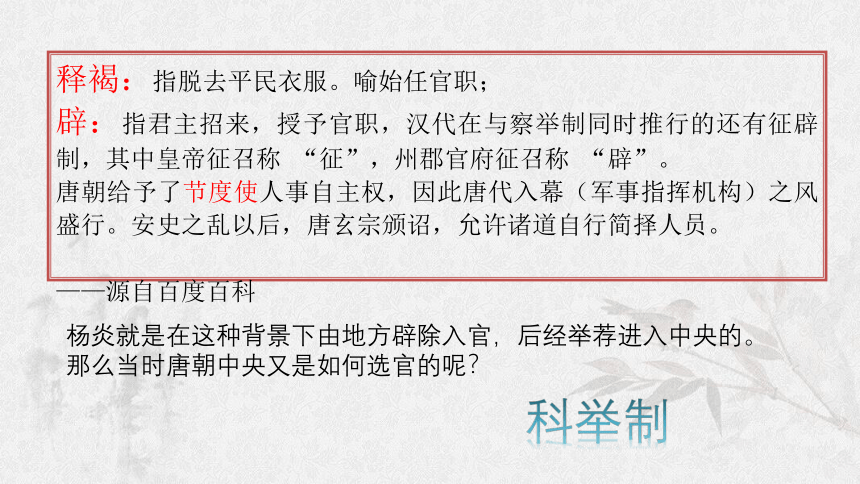

释褐:指脱去平民衣服。喻始任官职;

辟:指君主招来,授予官职,汉代在与察举制同时推行的还有征辟制,其中皇帝征召称 “征”,州郡官府征召称 “辟”。

唐朝给予了节度使人事自主权,因此唐代入幕(军事指挥机构)之风盛行。安史之乱以后,唐玄宗颁诏,允许诸道自行简择人员。

——源自百度百科

杨炎就是在这种背景下由地方辟除入官,后经举荐进入中央的。那么当时唐朝中央又是如何选官的呢?

科举制

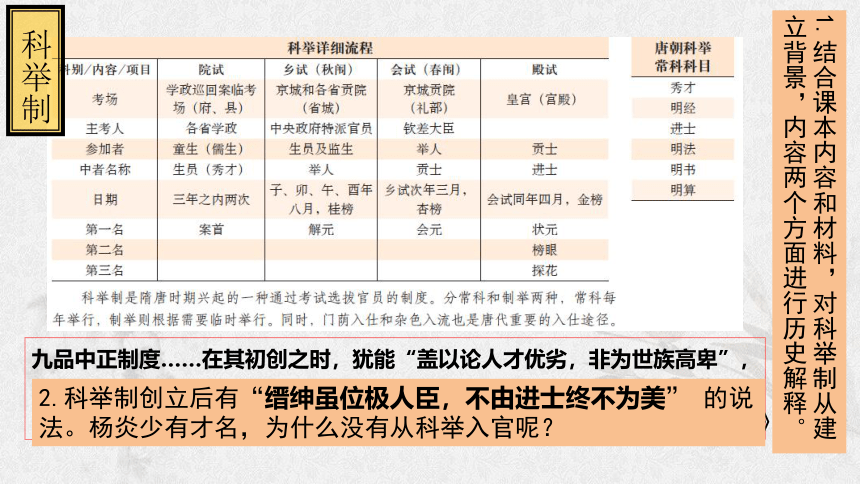

科举制

九品中正制度……在其初创之时,犹能“盖以论人才优劣,非为世族高卑”,选拔出有用人才,但后来逐渐被门阀世族所把控,以至于“上品无寒门,下品无士族”。 ——《秦汉以来中国古代选官制度演进研究》

2.科举制创立后有“缙绅虽位极人臣,不由进士终不为美” 的说法。杨炎少有才名,为什么没有从科举入官呢?

1.结合课本内容和材料,对科举制从建立背景,内容两个方面进行历史解释。

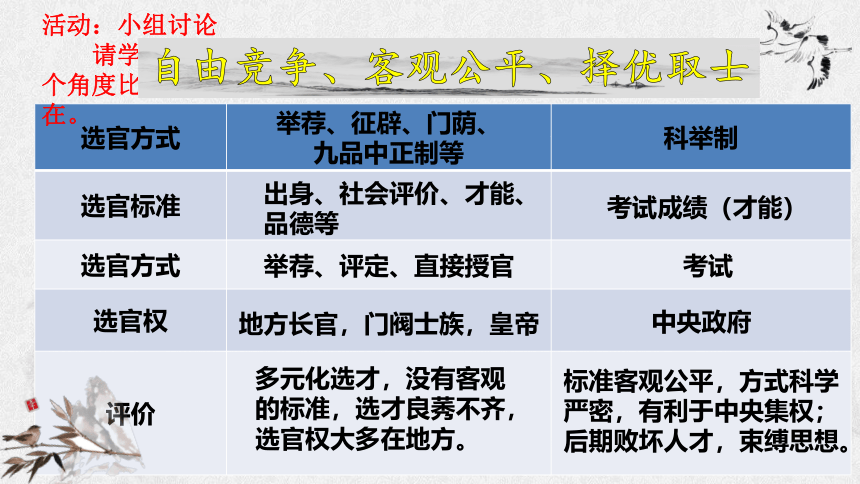

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}选官方式

举荐、征辟、门荫、

九品中正制等

科举制

选官标准

选官方式

选官权

评价

活动:小组讨论

请学生从选官标准、选官方式、地位、选官权所在及评价几个角度比较科举制与其他选官方式,并尝试指出科举制的进步所在。

出身、社会评价、才能、品德等

考试成绩(才能)

举荐、评定、直接授官

考试

地方长官,门阀士族,皇帝

中央政府

多元化选才,没有客观的标准,选才良莠不齐,选官权大多在地方。

标准客观公平,方式科学严密,有利于中央集权;后期败坏人才,束缚思想。

自由竞争、客观公平、择优取士

第二章

宦海浮沉,终成宰相

起为司勋员外郎,改兵部,转礼部郎中、知制诰。迁中书舍人,……迁吏部侍郎,修国史。 ……载亲重炎,无与为比。载败,坐贬道州司马。德宗即位,议用宰相,崔祐甫荐炎有文学器用,上亦自闻其名,拜银青光禄大夫、门下侍郎、同平章事。 ……望为贤相。——《旧唐书》

从以上史料中可以看出杨炎到中央任职后,其官职主要在各部流转,最后做到了门下侍郎,同平章事而成为宰相,这与什么制度有关?

从此,同中书门下平章事这个新官衔就成了年纪轻、资历浅、品秩低的官员们拜相的常用头衔,到最后甚至取代同中书门下三品,成为中晚唐宰相的唯一头衔。 ——王觉仁《大唐兴亡三百年》

三省六部制

唐制除三省长官外,也有其他较低级官员而得附参知机务或同三品平章事等职衔的,如是则此人亦得参与政事堂会议。……(唐玄宗时期)政府的最高机构,则在政事堂。凡属皇帝命令,在敕字之下,须加盖“中书门下之印”,即须政事堂会议正式通过,然后再送尚书省执行。 ——钱穆《中国历代政治得失》

结合以上两则材料及课本,指出隋唐三省六部制的演变。

唐朝中枢机构

——三省六部

皇 帝

门下省

尚书省

中书省

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

(审议)

(拟诏)

(执行)

三省六部制权力运行示意图

结合示意图描述三省六部制的权力运行机制。并思考这样的中枢权力机构设置有什么意义?

①三省相互制约,削弱了相权,加强了皇权;

②三省职权分工明确,集思广益,有利于减少皇帝独断造成的决策失误和提高行政效率。

③三省六部制是中国政治制度的重大变革,为此后历朝基本沿袭。

三省六部制度实行的意义

救时之弊,毁誉参半

第三章

及炎作相,顿首于上前,论之曰:“夫财赋,邦国之大本,生人之喉命,天下理乱轻重皆由焉。……炎因奏对,恳言其弊,乃请作两税法,……德宗善而行之,诏谕中外。

——《旧唐书》

两税法推行之前唐朝实行的是什么赋税制度呢?

租是配给人民以耕种的田地,年老仍缴还政府。在其授田时期,令其负担相当的租额。这是一种均田制度,承北魏以来。…… “庸”即是役,乃人民对国家之义务劳役。 …… “调”是一种土产贡输 ……大体上只是征收丝织物和麻织物。……唐代租庸调制,大体比汉代定额更轻,说得上是一种轻徭薄赋的制度。而且租庸调项目分明,有田始有租,有身始有庸,有家始有调。 ——钱穆《中国历代政治得失》

既然租庸调对人民造成的负担较轻,又能保证国家的财政收入,那么为什么它会被两税法取代呢?

安史之乱后,土地兼并剧烈,户籍管理混乱,均田制逐步遭破坏瓦解,以丁和户为征税依据的赋税制度失去基础。而此时藩镇割据,赋税征敛紊乱,地方不服从中央,横征暴敛以养兵对抗朝廷,民怨沸腾,中央财政困难。 ——邱作文《唐朝中期两税法改革简析》

【租庸调制】

以一其名,曰:“凡百役之费,一钱之敛,先度其数而赋于人,量出以制入。户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差。不居处而行商者,在所郡县税三十之一,……居人之税,秋夏两征之……其租庸杂徭悉省,而丁额不废,申报出入如旧式。其田亩之税,率以大历十四年垦田之数为准而均征之。夏税无过六月,秋税无过十一月。”——《旧唐书》

找出《旧唐书》中对两税法的描述,结合课本绘制两税法的知识结构图。

两税法

两税

户税:每户按人丁和资产缴纳

地税:按田亩缴纳,取消租庸调和一切杂徭

(以大历十四年垦田数为准)

征税时间:一年分夏、秋两季征收

指导思想:量出以制入

纳税标准由以人丁为主转向以土地和财产为主。

与租庸调制相比,两税法发生了什么变化?

惟以资产为宗,不以丁身为本

简化税制;明确纳税时间

每州各取大历中一年科率钱谷数最多者,便为两税定额,此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规。——陆贽《翰苑集》

国家定两税,本意在忧人。厥初防其淫,明敕内外臣:税外加一物,皆以枉法论。奈何岁月久,贪吏得因循,浚我以求宠,敛索无冬春..... ——白居易《重赋》

阅读上述材料,结合所学知识,谈谈你对两税法利弊的认识。

问题探究(课本41页)

杨炎的一生也正如他做创制的两税法,毁誉参半。

《旧唐书》对杨炎的评价:心胸狭窄,以私害公,殊乖德行,贪人败类。

杨炎变为两税,……虽租、庸、调之名浑然不见,其实并庸、调而入于租也。……故杨炎之利于一时者少,而害于后世者大矣。

——黄宗羲

辩证的眼光看待历史人物

发展的眼光看待历史制度

(杨炎)风骨俊秀,神情爽迈。善山水,高奇雅赡。余观杨公山水图,想见其为人,魁岸洒落也。 ——张彦远(唐朝人)

如何看待这几则史料对杨炎的评价?我们应该如何评价历史人物?

杨炎年表

玄宗开元十五年(727),一岁

玄宗天宝十四载(755),二十九岁,安史之乱爆发

肃宗乾元二年(759),三十三岁,辞官奉养父母

代宗宝应元年(762),三十六岁,守丧

代宗广德元年(763),三十七岁,重新启用做官

代宗永泰元年(765),三十九岁,在朝中做官

代宗大历十四年(778),五十三岁,拜相

德宗建中元年(780),五十四岁,行两税法

德宗建中二年(781),五十五岁,流放崖州被赐死

命运·制度·时代

唐代文人不愿意受外物束缚,也绝不甘于人生寂寞,他们否定平庸灰色的人生,而追求轰轰烈烈的事业。唐人的生命主调是入世,即把个人的功名与社会责任联系在一起,渴求以自我的力量推动社会的事业,又在投身社会的同时,升华自我人生。普遍的昂扬奋发的自我意识与社会意识,使唐文化自具有一种明朗、高亢、奔放、热烈的时代气质。

——摘自冯天瑜、何晓明、周积明《中华文化史》

时代和制度成就命运,

个人命运又影响制度和时代的发展。

谢谢观看

千知千不还。

崖州何处在,

生度鬼门关。

流崖州至鬼门关作

(唐)杨炎

课标要求:通过了解隋唐封建社会的高度繁荣,认识隋唐时期的制度变化和创新。

命运·制度·时代

——隋唐制度的变化和创新

目 录

救时之弊,毁誉参半

宦海浮沉,终成宰相

少有文名,举荐入官

杨炎

炎美须眉,风骨峻峙,文藻雄丽,汧、陇之间,号为小杨山人。释褐辟河西节度掌书记。……后副元帅李光弼奏为判官,不应,征拜起居舍人,辞禄就养岐下——《旧唐书》

少有文名,举荐入官

第一章

释褐:指脱去平民衣服。喻始任官职;

辟:指君主招来,授予官职,汉代在与察举制同时推行的还有征辟制,其中皇帝征召称 “征”,州郡官府征召称 “辟”。

唐朝给予了节度使人事自主权,因此唐代入幕(军事指挥机构)之风盛行。安史之乱以后,唐玄宗颁诏,允许诸道自行简择人员。

——源自百度百科

杨炎就是在这种背景下由地方辟除入官,后经举荐进入中央的。那么当时唐朝中央又是如何选官的呢?

科举制

科举制

九品中正制度……在其初创之时,犹能“盖以论人才优劣,非为世族高卑”,选拔出有用人才,但后来逐渐被门阀世族所把控,以至于“上品无寒门,下品无士族”。 ——《秦汉以来中国古代选官制度演进研究》

2.科举制创立后有“缙绅虽位极人臣,不由进士终不为美” 的说法。杨炎少有才名,为什么没有从科举入官呢?

1.结合课本内容和材料,对科举制从建立背景,内容两个方面进行历史解释。

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}选官方式

举荐、征辟、门荫、

九品中正制等

科举制

选官标准

选官方式

选官权

评价

活动:小组讨论

请学生从选官标准、选官方式、地位、选官权所在及评价几个角度比较科举制与其他选官方式,并尝试指出科举制的进步所在。

出身、社会评价、才能、品德等

考试成绩(才能)

举荐、评定、直接授官

考试

地方长官,门阀士族,皇帝

中央政府

多元化选才,没有客观的标准,选才良莠不齐,选官权大多在地方。

标准客观公平,方式科学严密,有利于中央集权;后期败坏人才,束缚思想。

自由竞争、客观公平、择优取士

第二章

宦海浮沉,终成宰相

起为司勋员外郎,改兵部,转礼部郎中、知制诰。迁中书舍人,……迁吏部侍郎,修国史。 ……载亲重炎,无与为比。载败,坐贬道州司马。德宗即位,议用宰相,崔祐甫荐炎有文学器用,上亦自闻其名,拜银青光禄大夫、门下侍郎、同平章事。 ……望为贤相。——《旧唐书》

从以上史料中可以看出杨炎到中央任职后,其官职主要在各部流转,最后做到了门下侍郎,同平章事而成为宰相,这与什么制度有关?

从此,同中书门下平章事这个新官衔就成了年纪轻、资历浅、品秩低的官员们拜相的常用头衔,到最后甚至取代同中书门下三品,成为中晚唐宰相的唯一头衔。 ——王觉仁《大唐兴亡三百年》

三省六部制

唐制除三省长官外,也有其他较低级官员而得附参知机务或同三品平章事等职衔的,如是则此人亦得参与政事堂会议。……(唐玄宗时期)政府的最高机构,则在政事堂。凡属皇帝命令,在敕字之下,须加盖“中书门下之印”,即须政事堂会议正式通过,然后再送尚书省执行。 ——钱穆《中国历代政治得失》

结合以上两则材料及课本,指出隋唐三省六部制的演变。

唐朝中枢机构

——三省六部

皇 帝

门下省

尚书省

中书省

吏部

户部

礼部

兵部

刑部

工部

(审议)

(拟诏)

(执行)

三省六部制权力运行示意图

结合示意图描述三省六部制的权力运行机制。并思考这样的中枢权力机构设置有什么意义?

①三省相互制约,削弱了相权,加强了皇权;

②三省职权分工明确,集思广益,有利于减少皇帝独断造成的决策失误和提高行政效率。

③三省六部制是中国政治制度的重大变革,为此后历朝基本沿袭。

三省六部制度实行的意义

救时之弊,毁誉参半

第三章

及炎作相,顿首于上前,论之曰:“夫财赋,邦国之大本,生人之喉命,天下理乱轻重皆由焉。……炎因奏对,恳言其弊,乃请作两税法,……德宗善而行之,诏谕中外。

——《旧唐书》

两税法推行之前唐朝实行的是什么赋税制度呢?

租是配给人民以耕种的田地,年老仍缴还政府。在其授田时期,令其负担相当的租额。这是一种均田制度,承北魏以来。…… “庸”即是役,乃人民对国家之义务劳役。 …… “调”是一种土产贡输 ……大体上只是征收丝织物和麻织物。……唐代租庸调制,大体比汉代定额更轻,说得上是一种轻徭薄赋的制度。而且租庸调项目分明,有田始有租,有身始有庸,有家始有调。 ——钱穆《中国历代政治得失》

既然租庸调对人民造成的负担较轻,又能保证国家的财政收入,那么为什么它会被两税法取代呢?

安史之乱后,土地兼并剧烈,户籍管理混乱,均田制逐步遭破坏瓦解,以丁和户为征税依据的赋税制度失去基础。而此时藩镇割据,赋税征敛紊乱,地方不服从中央,横征暴敛以养兵对抗朝廷,民怨沸腾,中央财政困难。 ——邱作文《唐朝中期两税法改革简析》

【租庸调制】

以一其名,曰:“凡百役之费,一钱之敛,先度其数而赋于人,量出以制入。户无主客,以见居为簿;人无丁中,以贫富为差。不居处而行商者,在所郡县税三十之一,……居人之税,秋夏两征之……其租庸杂徭悉省,而丁额不废,申报出入如旧式。其田亩之税,率以大历十四年垦田之数为准而均征之。夏税无过六月,秋税无过十一月。”——《旧唐书》

找出《旧唐书》中对两税法的描述,结合课本绘制两税法的知识结构图。

两税法

两税

户税:每户按人丁和资产缴纳

地税:按田亩缴纳,取消租庸调和一切杂徭

(以大历十四年垦田数为准)

征税时间:一年分夏、秋两季征收

指导思想:量出以制入

纳税标准由以人丁为主转向以土地和财产为主。

与租庸调制相比,两税法发生了什么变化?

惟以资产为宗,不以丁身为本

简化税制;明确纳税时间

每州各取大历中一年科率钱谷数最多者,便为两税定额,此乃采非法之权令以为经制,总无名之暴赋以立恒规。——陆贽《翰苑集》

国家定两税,本意在忧人。厥初防其淫,明敕内外臣:税外加一物,皆以枉法论。奈何岁月久,贪吏得因循,浚我以求宠,敛索无冬春..... ——白居易《重赋》

阅读上述材料,结合所学知识,谈谈你对两税法利弊的认识。

问题探究(课本41页)

杨炎的一生也正如他做创制的两税法,毁誉参半。

《旧唐书》对杨炎的评价:心胸狭窄,以私害公,殊乖德行,贪人败类。

杨炎变为两税,……虽租、庸、调之名浑然不见,其实并庸、调而入于租也。……故杨炎之利于一时者少,而害于后世者大矣。

——黄宗羲

辩证的眼光看待历史人物

发展的眼光看待历史制度

(杨炎)风骨俊秀,神情爽迈。善山水,高奇雅赡。余观杨公山水图,想见其为人,魁岸洒落也。 ——张彦远(唐朝人)

如何看待这几则史料对杨炎的评价?我们应该如何评价历史人物?

杨炎年表

玄宗开元十五年(727),一岁

玄宗天宝十四载(755),二十九岁,安史之乱爆发

肃宗乾元二年(759),三十三岁,辞官奉养父母

代宗宝应元年(762),三十六岁,守丧

代宗广德元年(763),三十七岁,重新启用做官

代宗永泰元年(765),三十九岁,在朝中做官

代宗大历十四年(778),五十三岁,拜相

德宗建中元年(780),五十四岁,行两税法

德宗建中二年(781),五十五岁,流放崖州被赐死

命运·制度·时代

唐代文人不愿意受外物束缚,也绝不甘于人生寂寞,他们否定平庸灰色的人生,而追求轰轰烈烈的事业。唐人的生命主调是入世,即把个人的功名与社会责任联系在一起,渴求以自我的力量推动社会的事业,又在投身社会的同时,升华自我人生。普遍的昂扬奋发的自我意识与社会意识,使唐文化自具有一种明朗、高亢、奔放、热烈的时代气质。

——摘自冯天瑜、何晓明、周积明《中华文化史》

时代和制度成就命运,

个人命运又影响制度和时代的发展。

谢谢观看

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进