第7课 隋唐制度的变化与创新 课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 第7课 隋唐制度的变化与创新 课件(共23张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 7.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

赏唐诗观唐制

隋唐制度的变化与创新

悯农

李绅 (唐)

春种一粒粟,秋收万颗子。

四海无闲田,农夫犹饿死。

“四海无闲田”,闲田都去哪里了?

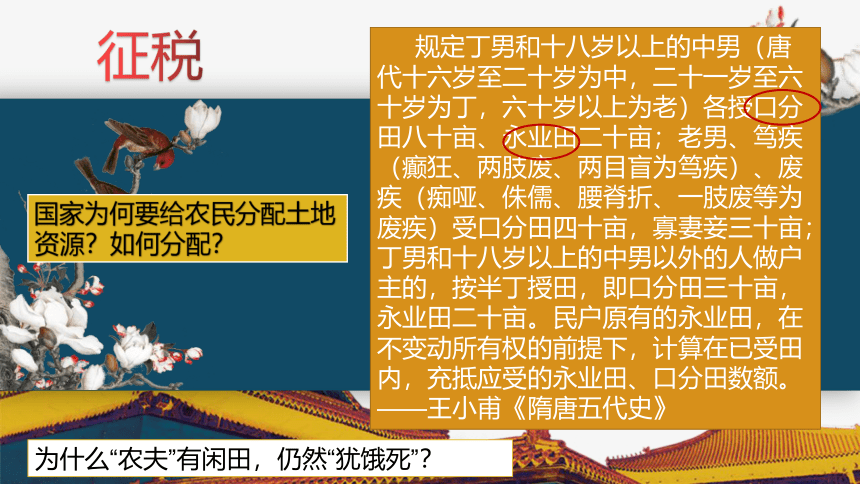

规定丁男和十八岁以上的中男(唐代十六岁至二十岁为中,二十一岁至六十岁为丁,六十岁以上为老)各授口分田八十亩、永业田二十亩;老男、笃疾(癫狂、两肢废、两目盲为笃疾)、废疾(痴哑、侏儒、腰脊折、一肢废等为废疾)受口分田四十亩,寡妻妾三十亩;丁男和十八岁以上的中男以外的人做户主的,按半丁授田,即口分田三十亩,永业田二十亩。民户原有的永业田,在不变动所有权的前提下,计算在已受田内,充抵应受的永业田、口分田数额。

——王小甫《隋唐五代史》

国家为何要给农民分配土地资源?如何分配?

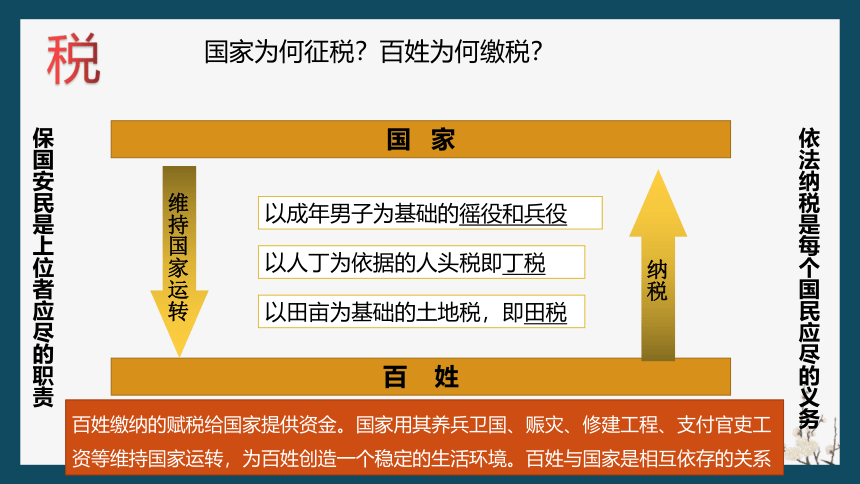

征税

为什么“农夫”有闲田,仍然“犹饿死”?

以人丁为依据的人头税即丁税

以田亩为基础的土地税,即田税

以成年男子为基础的徭役和兵役

百 姓

国 家

纳税

维持国家运转

百姓缴纳的赋税给国家提供资金。国家用其养兵卫国、赈灾、修建工程、支付官吏工资等维持国家运转,为百姓创造一个稳定的生活环境。百姓与国家是相互依存的关系

保国安民是上位者应尽的职责

依法纳税是每个国民应尽的义务

税

国家为何征税?百姓为何缴税?

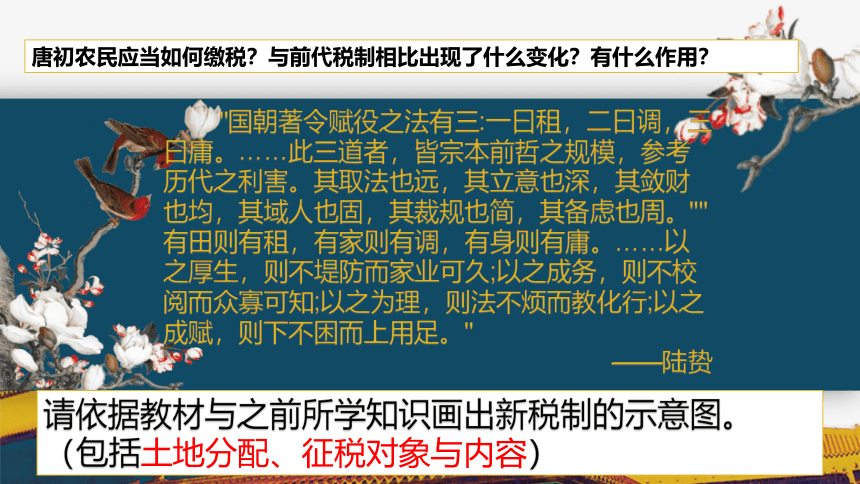

唐初农民应当如何缴税?与前代税制相比出现了什么变化?有什么作用?

请依据教材与之前所学知识画出新税制的示意图。(包括土地分配、征税对象与内容)

"国朝著令赋役之法有三:一曰租,二曰调,三曰庸。……此三道者,皆宗本前哲之规模,参考历代之利害。其取法也远,其立意也深,其敛财也均,其域人也固,其裁规也简,其备虑也周。""有田则有租,有家则有调,有身则有庸。……以之厚生,则不堤防而家业可久;以之成务,则不校阅而众寡可知;以之为理,则法不烦而教化行;以之成赋,则下不困而上用足。"

——陆贽

政府

男丁

(成年男子)

户

(一夫一妇)

永业田

口分田

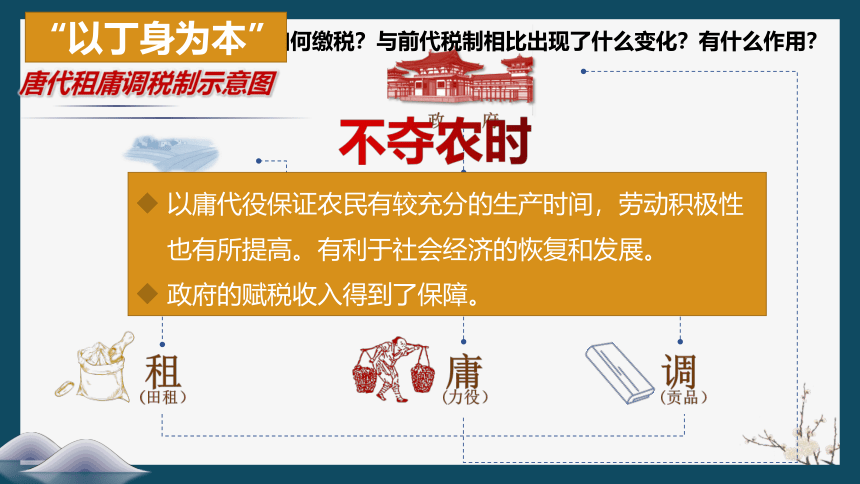

唐代租庸调税制示意图

租

庸

调

(田租)

(力役)

(贡品)

以庸代役保证农民有较充分的生产时间,劳动积极性也有所提高。有利于社会经济的恢复和发展。

政府的赋税收入得到了保障。

贺知章时代的农民应当如何缴税?与前代税制相比出现了什么变化?有什么作用?

“以丁身为本”

不夺农时

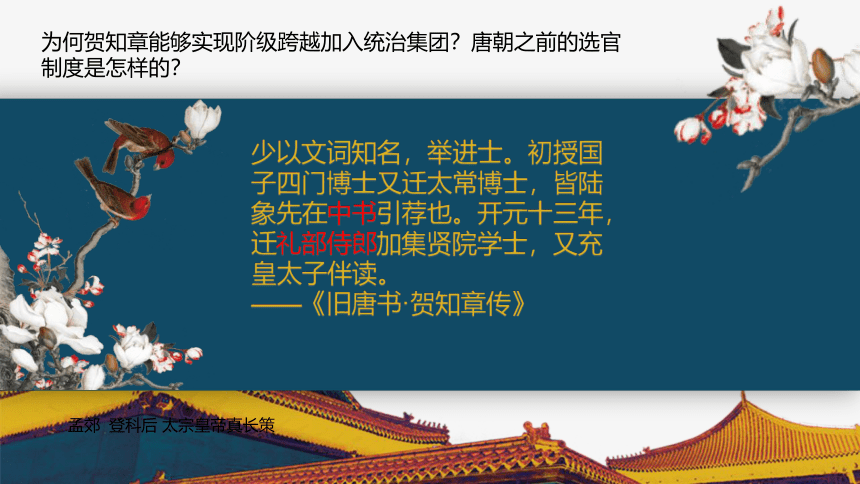

少以文词知名,举进士。初授国子四门博士又迁太常博士,皆陆象先在中书引荐也。开元十三年,迁礼部侍郎加集贤院学士,又充皇太子伴读。

——《旧唐书·贺知章传》

为何贺知章能够实现阶级跨越加入统治集团?唐朝之前的选官制度是怎样的?

孟郊 登科后 太宗皇帝真长策

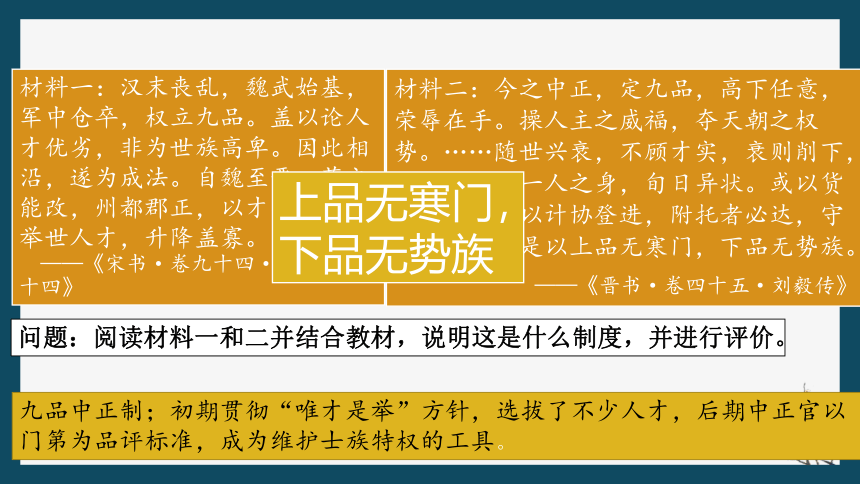

材料一:汉末丧乱,魏武始基,军中仓卒,权立九品。盖以论人才优劣,非为世族高卑。因此相沿,遂为成法。自魏至晋,莫之能改,州都郡正,以才品人,而举世人才,升降盖寡。

——《宋书·卷九十四·列传第五十四》

材料二:今之中正,定九品,高下任意,荣辱在手。操人主之威福,夺天朝之权势。……随世兴衰,不顾才实,衰则削下,兴则扶上,一人之身,旬日异状。或以货赂自通,或以计协登进,附托者必达,守道者困悴。是以上品无寒门,下品无势族。

——《晋书·卷四十五·刘毅传》

问题:阅读材料一和二并结合教材,说明这是什么制度,并进行评价。

九品中正制;初期贯彻“唯才是举”方针,选拔了不少人才,后期中正官以门第为品评标准,成为维护士族特权的工具。

上品无寒门,下品无势族

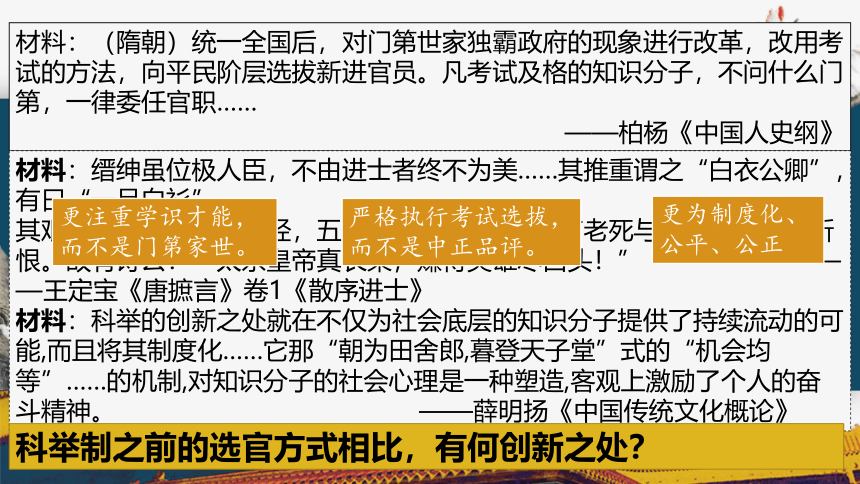

材料:(隋朝)统一全国后,对门第世家独霸政府的现象进行改革,改用考试的方法,向平民阶层选拔新进官员。凡考试及格的知识分子,不问什么门第,一律委任官职……

——柏杨《中国人史纲》

材料:缙绅虽位极人臣,不由进士者终不为美……其推重谓之“白衣公卿”,有曰“一品白衫”

其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”。……其有老死与文场者,亦无所恨。故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!” ——王定宝《唐摭言》卷1《散序进士》

材料:科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化……它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。 ——薛明扬《中国传统文化概论》

科举制之前的选官方式相比,有何创新之处?

更注重学识才能,

而不是门第家世。

严格执行考试选拔,

而不是中正品评。

更为制度化、

公平、公正

材料:科举之善,在能破朋党之私。……前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举),……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

材料:贫苦子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第……是皆科举鼓励之功有甚于今日十万督学之力也。

——邓嗣禹《中国考试制度史》

提高了官员的文化素养

加强了中央集权

打破世家大族对仕途的垄断

使得选官制度更为成熟、完善

结合材料与教材,分析科举制的意义

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

刘禹锡二十一岁中进士

元稹十五岁登明经科

孟郊四十六岁中进士

宣上人远寄和礼部王侍郎放榜后诗,因而继和

刘禹锡

李闱新榜动长安,九陌人人走马看。

一日声名遍天下,满城桃李属春官。

和王侍郎酬广宣上人观放榜后相贺

元稹

渥洼徒自有权奇,伯乐书名世使知。

竞走墙前希得俊,高悬日下表无私。

登科后

孟郊

昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。

春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

朝为田舍郎,暮登天子堂

唐制,则士可以投牒自列,州县就加考试,送至京师,而试之于礼部。则举否之权,不全操于州县长官,而毫无应试本领的人,也就不敢滥竽充数了。······其选官,则文选属于吏部,武选属于兵部。

——吕思勉,张荫麟

《国史十六讲》

三省六部制

汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。最高议事机关称政事堂,一切政府法令,须用皇帝诏书名义颁布者,事先由政治堂开会议决,送进皇宫画一敕字,然后由政事堂盖印中书门下之章发下。没有政事堂盖印,即算不得诏书,在法律上没有合法地位。……在唐代,凡遇军国大事,照例先由中书省中书舍人(中书省属官)各拟意见(五花判事),再由宰相(中书省)审核裁定,送经皇帝画敕后,再须送门下省,由给事中(门下省属官)一番复审‘若门下省不统一,还得退回重拟。因此必得中书、门下两省共同认可,那道敕书才算合法。……皇帝不能独裁,宰相同样不能独裁。

——钱穆《国史新论》

通过以上材料,画出三省六部处理政事流程图。

皇帝

中书省

(起草政令)

尚书省

(执行政令)

门下省

(审议政令)

吏部

兵部

礼部

户部

刑部

工部

三省六部制运作示意图

敕

议事

政事堂

中书省

尚书省

门下省

草拟

诏令

执行

诏令

审核

颁布

吏 户 礼 兵 刑 工

皇 帝

分工处理各项具体事物

决策机构

执行机构

中央决策和行政体系日臻完备

政事堂

唐代中书、门下省参加政事堂会议的,多时有至十几人,最少则只有两人,即中书令及门下侍中。开会时有一主席,称为“执笔”。讨论结果,由他综合记录,等于现在之书记长。此项主席轮流充任……这是唐代宰相一职,在采用委员制中的“首席”来代替领袖制的一种运用和安排.

——《中国历代政治得失》

凤阁侍郎、同凤阁鸾台三品刘祎之窃请谓凤阁舍人永年贾大隐曰:“太后既废昏立明,安用临朝称制!不如返政,以安天下之心。”大隐密奏之,太后不悦,谓左右曰:“祎之我所引,乃复叛我!”或诬祎之受归诚州都督孙万荣金,又与许敬宗妾有私,太后命肃州刺史王本立推之。本立宣敕示之,祎之曰:“不经凤阁鸾台,何名为敕!”

——资治通鉴卷二百四

三省六部制的实施有何意义?

意义:

分割相权,避免权臣独揽大权,加强皇权。

三省分工明确,提高办事效率。

三省集思广益,减少皇帝独断造成的决策失误。

作于公元757年

春望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

观刈麦

白居易(772年-846年)

复有贫妇人,抱子在其旁。右手秉遗穗,左臂悬臂筐听其相顾言,闻者为悲伤,家田输税尽,拾此充饥肠

安史之乱后的农村景象如何?

江南东道余杭郡

86258 / 51276

河南道河南府

194746 / 18799

河北道赵郡

63454 / 8157

河东道太原府

128950 / 124000

关内道京兆府

362921 / 241202

唐代鼎盛时期及后期部分地区人口统计对比

在富足强盛的光明时代,时人觉得账(丁壮册,每岁一造)籍(户口册,三岁一造)小小漏洞无关大体,于是年逾六十者没有销去名字,小孩长大没有添列新丁,新授田的还是顶补旧人名字……这些马虎成为租庸调制失败的最大原因。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

剑南道成都府

160950 / 46010

玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起,所在赋敛,迫趣取办,无复常准。赋敛之司增数而莫相统摄,各随意增科,自立色目,新故相仍,不知纪极……率皆逃徙为浮户,其土著百无四五。 ——《资治通鉴》卷226

玄宗之末后,赋税征收出现了怎样的问题?

官府如何应对这种局面?

最终出现怎样的状况?

户口册多有缺失,赋税无复常准。

官府先后出台了许多新的税收项目,赋税制度越来越混乱。

租庸调制无法维持。

阅读材料结合所学,思考两税法新在何处?

放松了人身控制

简化了税收名目

扩大了收税对象

以人丁为单位不论贫富,定额租调

以户为单位,按财产比例缴税

租庸调制 两税法

均田制 政策基础

按人丁纳税 征税依据

田租、力役、贡品 征收名目

征收实物 征收形式

普通民众缴纳 王公贵族官僚行商免征 征税对象

全国一致的税率 税额定制

对人身控制较大 人身依附情况

允许土地自由买卖

以土地、财产为主

户税、地税,取消租庸调和一切杂税、杂役

征收钱币为主

除王公外

一切家户都要承担

定额摊派

减轻人身控制

根据材料及课本,完成下面表格

780年,唐德宗接受宰相杨炎建议,实行两税法:“先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。”

—— 《资治通鉴》卷226

“以资产为宗”

九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕琉。

——唐代王维《和贾舍人早朝大明宫之作》

长安回望绣成堆,山顶千门次第开。

——唐代杜牧《过华清宫》

兰陵美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光。

——唐代李白《客中行 / 客中作》

忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。

—— 唐代杜甫《忆昔二首》

唐承隋制,开拓进取,以闻名于世的两个治世将统一王朝发展了尽三百年。隋唐制度文明荫继承和创新而臻于成熟,逐渐摆脱前代门阀政治的窠臼,更以科举制开后世之先·····开明、开放的隋唐时代尽显盛世气象。 ——王小甫《隋唐五代史》

创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力,也是中华民族最深沉的民族禀赋。

——习近平

在传承中发展

选官制度:察举制—九品中正制—科举制

中央行政管理制度:三省六部制成熟与完善

赋税制度:租庸调制—两税法

在变化中创新

加强中央集权

提高行政效率

保证财政收入

大一统

结合本课所学,分析隋唐制度有哪些继承与创新?

赏唐诗观唐制

隋唐制度的变化与创新

悯农

李绅 (唐)

春种一粒粟,秋收万颗子。

四海无闲田,农夫犹饿死。

“四海无闲田”,闲田都去哪里了?

规定丁男和十八岁以上的中男(唐代十六岁至二十岁为中,二十一岁至六十岁为丁,六十岁以上为老)各授口分田八十亩、永业田二十亩;老男、笃疾(癫狂、两肢废、两目盲为笃疾)、废疾(痴哑、侏儒、腰脊折、一肢废等为废疾)受口分田四十亩,寡妻妾三十亩;丁男和十八岁以上的中男以外的人做户主的,按半丁授田,即口分田三十亩,永业田二十亩。民户原有的永业田,在不变动所有权的前提下,计算在已受田内,充抵应受的永业田、口分田数额。

——王小甫《隋唐五代史》

国家为何要给农民分配土地资源?如何分配?

征税

为什么“农夫”有闲田,仍然“犹饿死”?

以人丁为依据的人头税即丁税

以田亩为基础的土地税,即田税

以成年男子为基础的徭役和兵役

百 姓

国 家

纳税

维持国家运转

百姓缴纳的赋税给国家提供资金。国家用其养兵卫国、赈灾、修建工程、支付官吏工资等维持国家运转,为百姓创造一个稳定的生活环境。百姓与国家是相互依存的关系

保国安民是上位者应尽的职责

依法纳税是每个国民应尽的义务

税

国家为何征税?百姓为何缴税?

唐初农民应当如何缴税?与前代税制相比出现了什么变化?有什么作用?

请依据教材与之前所学知识画出新税制的示意图。(包括土地分配、征税对象与内容)

"国朝著令赋役之法有三:一曰租,二曰调,三曰庸。……此三道者,皆宗本前哲之规模,参考历代之利害。其取法也远,其立意也深,其敛财也均,其域人也固,其裁规也简,其备虑也周。""有田则有租,有家则有调,有身则有庸。……以之厚生,则不堤防而家业可久;以之成务,则不校阅而众寡可知;以之为理,则法不烦而教化行;以之成赋,则下不困而上用足。"

——陆贽

政府

男丁

(成年男子)

户

(一夫一妇)

永业田

口分田

唐代租庸调税制示意图

租

庸

调

(田租)

(力役)

(贡品)

以庸代役保证农民有较充分的生产时间,劳动积极性也有所提高。有利于社会经济的恢复和发展。

政府的赋税收入得到了保障。

贺知章时代的农民应当如何缴税?与前代税制相比出现了什么变化?有什么作用?

“以丁身为本”

不夺农时

少以文词知名,举进士。初授国子四门博士又迁太常博士,皆陆象先在中书引荐也。开元十三年,迁礼部侍郎加集贤院学士,又充皇太子伴读。

——《旧唐书·贺知章传》

为何贺知章能够实现阶级跨越加入统治集团?唐朝之前的选官制度是怎样的?

孟郊 登科后 太宗皇帝真长策

材料一:汉末丧乱,魏武始基,军中仓卒,权立九品。盖以论人才优劣,非为世族高卑。因此相沿,遂为成法。自魏至晋,莫之能改,州都郡正,以才品人,而举世人才,升降盖寡。

——《宋书·卷九十四·列传第五十四》

材料二:今之中正,定九品,高下任意,荣辱在手。操人主之威福,夺天朝之权势。……随世兴衰,不顾才实,衰则削下,兴则扶上,一人之身,旬日异状。或以货赂自通,或以计协登进,附托者必达,守道者困悴。是以上品无寒门,下品无势族。

——《晋书·卷四十五·刘毅传》

问题:阅读材料一和二并结合教材,说明这是什么制度,并进行评价。

九品中正制;初期贯彻“唯才是举”方针,选拔了不少人才,后期中正官以门第为品评标准,成为维护士族特权的工具。

上品无寒门,下品无势族

材料:(隋朝)统一全国后,对门第世家独霸政府的现象进行改革,改用考试的方法,向平民阶层选拔新进官员。凡考试及格的知识分子,不问什么门第,一律委任官职……

——柏杨《中国人史纲》

材料:缙绅虽位极人臣,不由进士者终不为美……其推重谓之“白衣公卿”,有曰“一品白衫”

其艰难谓之“三十老明经,五十少进士”。……其有老死与文场者,亦无所恨。故有诗云:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头!” ——王定宝《唐摭言》卷1《散序进士》

材料:科举的创新之处就在不仅为社会底层的知识分子提供了持续流动的可能,而且将其制度化……它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。 ——薛明扬《中国传统文化概论》

科举制之前的选官方式相比,有何创新之处?

更注重学识才能,

而不是门第家世。

严格执行考试选拔,

而不是中正品评。

更为制度化、

公平、公正

材料:科举之善,在能破朋党之私。……前此选举,皆权在举之之人,士有应举之才,而举不之及,夫固无如之何。既可(科举),……不能应试者,有司虽欲徇私举之而不得;苟能应试,终必有若干人可以获举也。此实选举之官徇私舞弊之限制。

——吕思勉《中国制度史》

材料:贫苦子弟,类皆廉谨自勉,埋首窗下……即纨绔子弟,亦知苦读,以获科第……是皆科举鼓励之功有甚于今日十万督学之力也。

——邓嗣禹《中国考试制度史》

提高了官员的文化素养

加强了中央集权

打破世家大族对仕途的垄断

使得选官制度更为成熟、完善

结合材料与教材,分析科举制的意义

旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

刘禹锡二十一岁中进士

元稹十五岁登明经科

孟郊四十六岁中进士

宣上人远寄和礼部王侍郎放榜后诗,因而继和

刘禹锡

李闱新榜动长安,九陌人人走马看。

一日声名遍天下,满城桃李属春官。

和王侍郎酬广宣上人观放榜后相贺

元稹

渥洼徒自有权奇,伯乐书名世使知。

竞走墙前希得俊,高悬日下表无私。

登科后

孟郊

昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。

春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。

朝为田舍郎,暮登天子堂

唐制,则士可以投牒自列,州县就加考试,送至京师,而试之于礼部。则举否之权,不全操于州县长官,而毫无应试本领的人,也就不敢滥竽充数了。······其选官,则文选属于吏部,武选属于兵部。

——吕思勉,张荫麟

《国史十六讲》

三省六部制

汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。最高议事机关称政事堂,一切政府法令,须用皇帝诏书名义颁布者,事先由政治堂开会议决,送进皇宫画一敕字,然后由政事堂盖印中书门下之章发下。没有政事堂盖印,即算不得诏书,在法律上没有合法地位。……在唐代,凡遇军国大事,照例先由中书省中书舍人(中书省属官)各拟意见(五花判事),再由宰相(中书省)审核裁定,送经皇帝画敕后,再须送门下省,由给事中(门下省属官)一番复审‘若门下省不统一,还得退回重拟。因此必得中书、门下两省共同认可,那道敕书才算合法。……皇帝不能独裁,宰相同样不能独裁。

——钱穆《国史新论》

通过以上材料,画出三省六部处理政事流程图。

皇帝

中书省

(起草政令)

尚书省

(执行政令)

门下省

(审议政令)

吏部

兵部

礼部

户部

刑部

工部

三省六部制运作示意图

敕

议事

政事堂

中书省

尚书省

门下省

草拟

诏令

执行

诏令

审核

颁布

吏 户 礼 兵 刑 工

皇 帝

分工处理各项具体事物

决策机构

执行机构

中央决策和行政体系日臻完备

政事堂

唐代中书、门下省参加政事堂会议的,多时有至十几人,最少则只有两人,即中书令及门下侍中。开会时有一主席,称为“执笔”。讨论结果,由他综合记录,等于现在之书记长。此项主席轮流充任……这是唐代宰相一职,在采用委员制中的“首席”来代替领袖制的一种运用和安排.

——《中国历代政治得失》

凤阁侍郎、同凤阁鸾台三品刘祎之窃请谓凤阁舍人永年贾大隐曰:“太后既废昏立明,安用临朝称制!不如返政,以安天下之心。”大隐密奏之,太后不悦,谓左右曰:“祎之我所引,乃复叛我!”或诬祎之受归诚州都督孙万荣金,又与许敬宗妾有私,太后命肃州刺史王本立推之。本立宣敕示之,祎之曰:“不经凤阁鸾台,何名为敕!”

——资治通鉴卷二百四

三省六部制的实施有何意义?

意义:

分割相权,避免权臣独揽大权,加强皇权。

三省分工明确,提高办事效率。

三省集思广益,减少皇帝独断造成的决策失误。

作于公元757年

春望

杜甫

国破山河在,城春草木深。

感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。

白头搔更短,浑欲不胜簪。

观刈麦

白居易(772年-846年)

复有贫妇人,抱子在其旁。右手秉遗穗,左臂悬臂筐听其相顾言,闻者为悲伤,家田输税尽,拾此充饥肠

安史之乱后的农村景象如何?

江南东道余杭郡

86258 / 51276

河南道河南府

194746 / 18799

河北道赵郡

63454 / 8157

河东道太原府

128950 / 124000

关内道京兆府

362921 / 241202

唐代鼎盛时期及后期部分地区人口统计对比

在富足强盛的光明时代,时人觉得账(丁壮册,每岁一造)籍(户口册,三岁一造)小小漏洞无关大体,于是年逾六十者没有销去名字,小孩长大没有添列新丁,新授田的还是顶补旧人名字……这些马虎成为租庸调制失败的最大原因。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

剑南道成都府

160950 / 46010

玄宗之末,版籍浸坏,多非其实。及至德兵起,所在赋敛,迫趣取办,无复常准。赋敛之司增数而莫相统摄,各随意增科,自立色目,新故相仍,不知纪极……率皆逃徙为浮户,其土著百无四五。 ——《资治通鉴》卷226

玄宗之末后,赋税征收出现了怎样的问题?

官府如何应对这种局面?

最终出现怎样的状况?

户口册多有缺失,赋税无复常准。

官府先后出台了许多新的税收项目,赋税制度越来越混乱。

租庸调制无法维持。

阅读材料结合所学,思考两税法新在何处?

放松了人身控制

简化了税收名目

扩大了收税对象

以人丁为单位不论贫富,定额租调

以户为单位,按财产比例缴税

租庸调制 两税法

均田制 政策基础

按人丁纳税 征税依据

田租、力役、贡品 征收名目

征收实物 征收形式

普通民众缴纳 王公贵族官僚行商免征 征税对象

全国一致的税率 税额定制

对人身控制较大 人身依附情况

允许土地自由买卖

以土地、财产为主

户税、地税,取消租庸调和一切杂税、杂役

征收钱币为主

除王公外

一切家户都要承担

定额摊派

减轻人身控制

根据材料及课本,完成下面表格

780年,唐德宗接受宰相杨炎建议,实行两税法:“先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差。为行商者,在所州县税三十之一,使与居者均,无侥利。居人之税,秋、夏两征之。其租庸调、杂徭悉省。”

—— 《资治通鉴》卷226

“以资产为宗”

九天阊阖开宫殿,万国衣冠拜冕琉。

——唐代王维《和贾舍人早朝大明宫之作》

长安回望绣成堆,山顶千门次第开。

——唐代杜牧《过华清宫》

兰陵美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光。

——唐代李白《客中行 / 客中作》

忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。

—— 唐代杜甫《忆昔二首》

唐承隋制,开拓进取,以闻名于世的两个治世将统一王朝发展了尽三百年。隋唐制度文明荫继承和创新而臻于成熟,逐渐摆脱前代门阀政治的窠臼,更以科举制开后世之先·····开明、开放的隋唐时代尽显盛世气象。 ——王小甫《隋唐五代史》

创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力,也是中华民族最深沉的民族禀赋。

——习近平

在传承中发展

选官制度:察举制—九品中正制—科举制

中央行政管理制度:三省六部制成熟与完善

赋税制度:租庸调制—两税法

在变化中创新

加强中央集权

提高行政效率

保证财政收入

大一统

结合本课所学,分析隋唐制度有哪些继承与创新?

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进