纲要上第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共22张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要上第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融 课件(共22张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-28 23:12:33 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

课标要求:

通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝时期的制度变化与创新、民族交融、区域开发的新成就。

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

东

汉

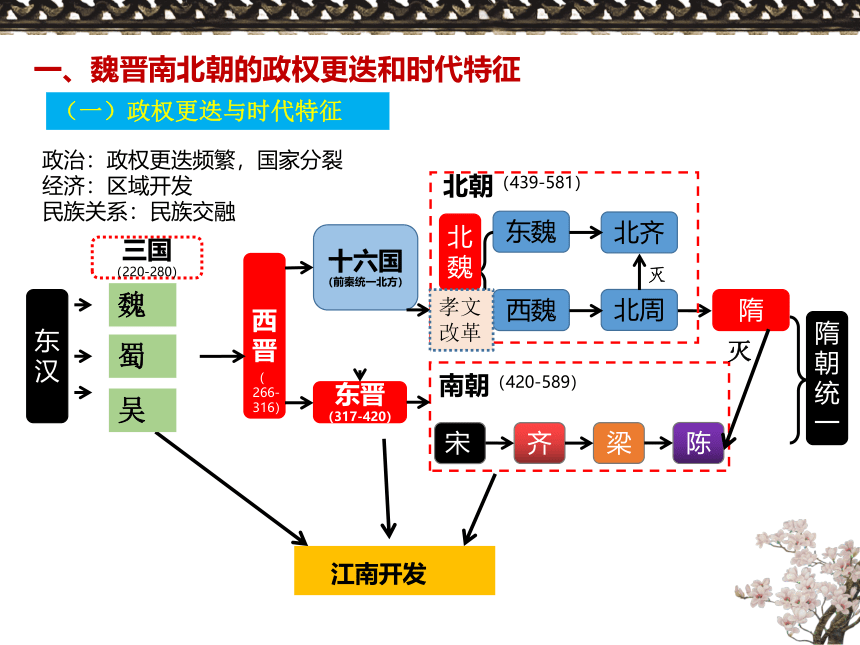

三国(220-280)

西晋

东晋

(317-420)

十六国

(前秦统一北方)

东魏

西魏

北齐

北周

隋

宋

齐

梁

陈

北朝(439-581)

北魏

隋朝统一

南朝(420-589)

(266-316)

灭

灭

孝文改革

江南开发

政治:政权更迭频繁,国家分裂

经济:区域开发

民族关系:民族交融

魏

蜀

吴

一、魏晋南北朝的政权更迭和时代特征

(一)政权更迭与时代特征

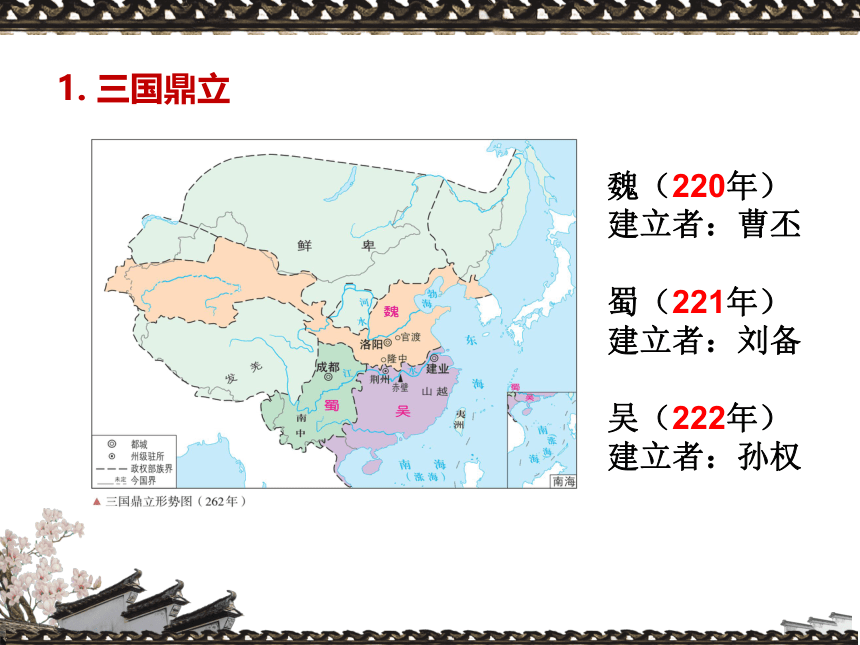

魏(220年)

建立者:曹丕

蜀(221年)

建立者:刘备

吴(222年)

建立者:孙权

1. 三国鼎立

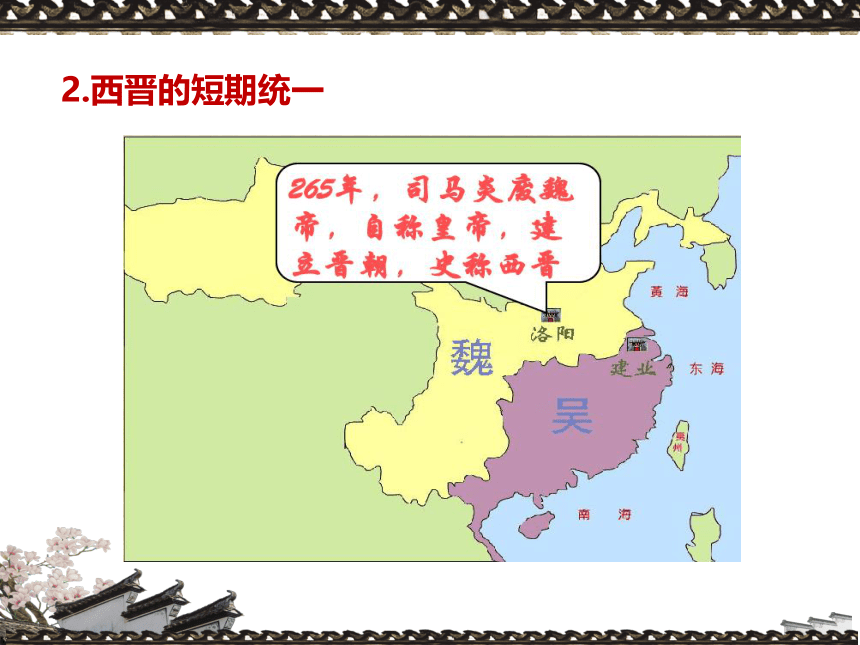

2.西晋的短期统一

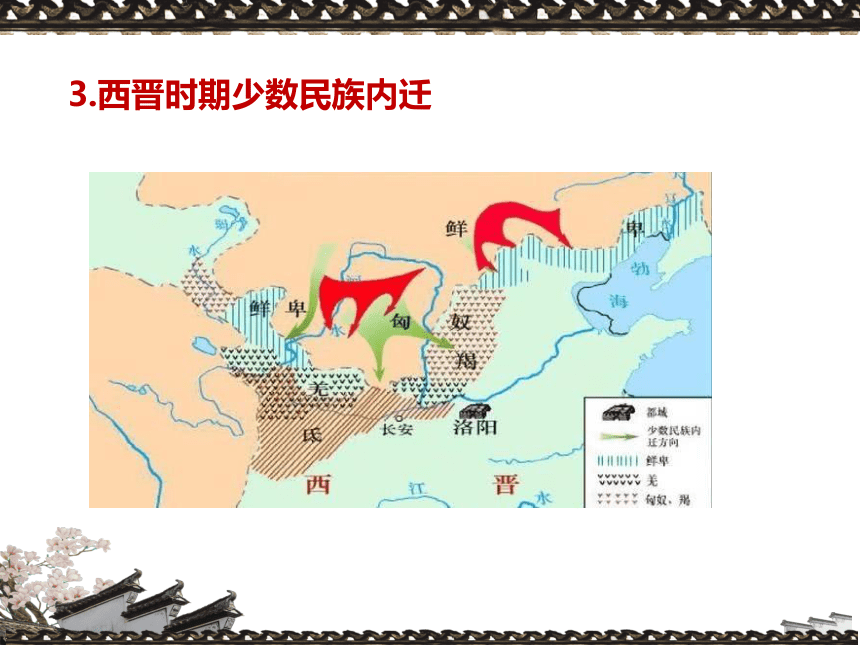

3.西晋时期少数民族内迁

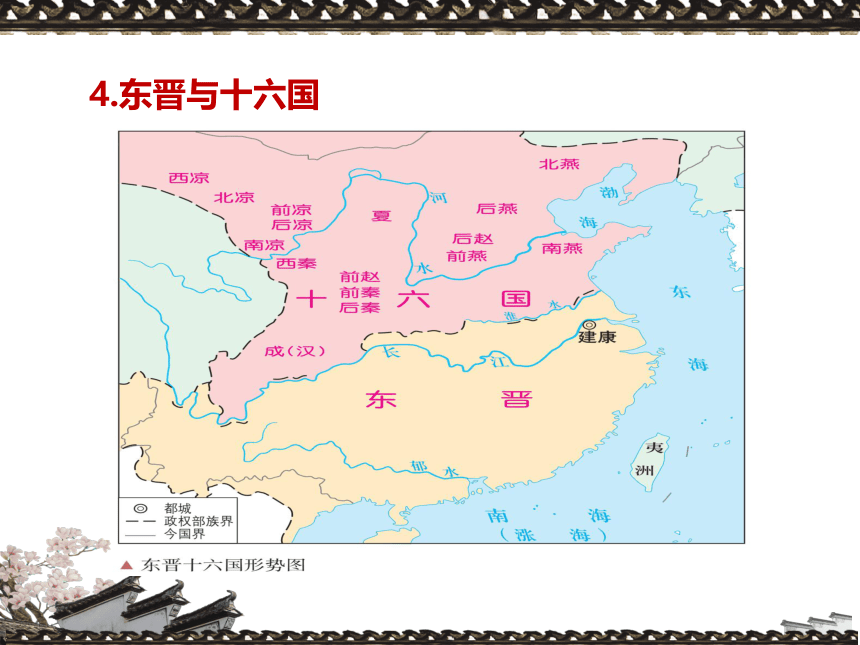

4.东晋与十六国

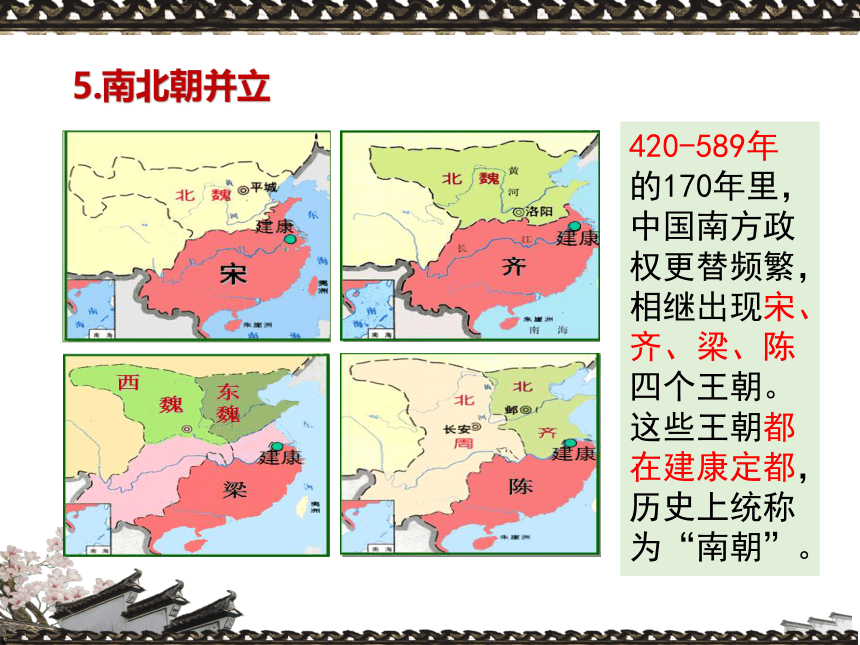

5.南北朝并立

420-589年的170年里,中国南方政权更替频繁,相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝。这些王朝都在建康定都,历史上统称为“南朝”。

(二)政权更迭频繁、国家分裂的主要原因

统治者内部矛盾、民族矛盾、统治者昏庸、阶级矛盾等。

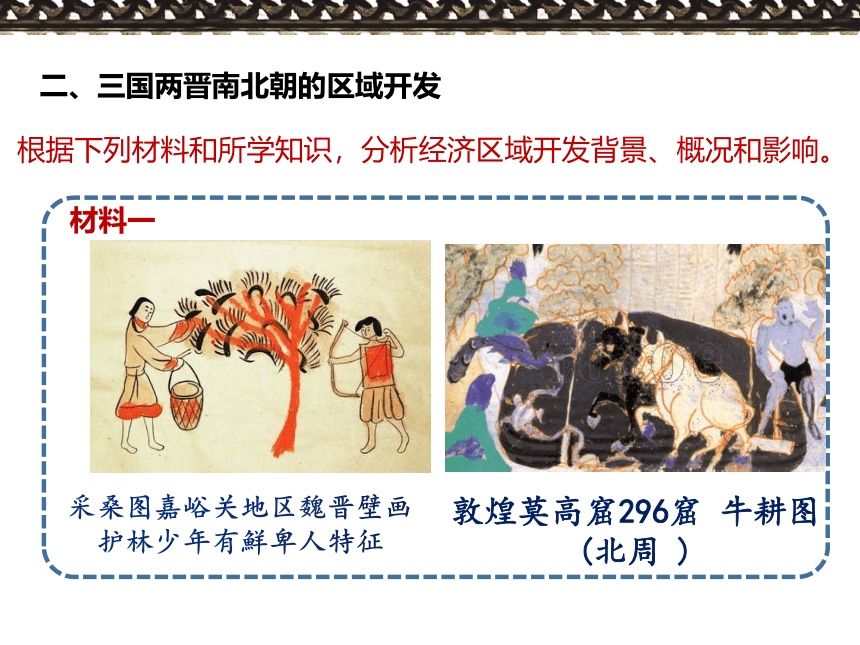

二、三国两晋南北朝的区域开发

材料一

采桑图嘉峪关地区魏晋壁画护林少年有鮮卑人特征

敦煌莫高窟296窟 牛耕图 (北周 )

根据下列材料和所学知识,分析经济区域开发背景、概况和影响。

东晋南朝时,铁犁、牛耕已逐渐普及,地方官兴修水利,水利工程星罗棋布。农作物的种类增多,江南以前的主要粮食作物是水稻,此时有稻、麦、黍(勃谷)、粟、寂、麻及其他各种杂谷,这些作物许多来自北方,在种植上与水稻交错进行,这就大大提高了土地的利用率和亩产量。三吴地区“地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥.……丝绵布帛之饶,衣覆天下”。在冶铸技术上,使用水排鼓风,采用灌钢法,类似近代的“渗碳”技术。造船技术在吴国的基础上继续发展,运输、作战的船舰很多,往来于东海、南海和内地河道的船只频繁,“大者载重万斛”。制瓷和造纸业也有很大进步。建康、江陵、成都、番禺、会稽、吴郡、都是著名的都市,健康“贡史商旅,方舟万记”。“草市”、“军市”、“夷市”星罗棋布,东晋南朝的商税已成为国家财政收入的重要来源。

——摘编自朱绍侯、张海鹏、齐涛主编《中国古代史》上

二、三国两晋南北朝的区域开发

材料二

根据下列材料和所学知识,分析经济区域开发背景、概况和影响。

二、三国两晋南北朝的区域开发

材料三 (东晋)百许年中,无风尘之警,区域之内,宴如(即安定)也。

——《宋书·沈昙庆传·史臣曰》

根据材料和所学知识,分析经济区域开发背景、概况和影响。

背景:政权更迭、北方战乱频繁、民族交融、北人南迁、带去了先进的生产技术和工具。

概况:

1.北方部分少数民族地区农耕经济得到发展

2.南方生产力提高,粮食产量增长,土地大量开垦,农业生产进步;冶铁、造船等手工业进步明显;城市发展,商业活跃。

影响:

促进了江南地区的开发,极大的提高了南方的社会生产力, 从而有力地推动了整个社会经济的发展。

继承了中华传统文化 , 为封建文化的更加繁荣准备了条件。

促进了民族交融,推动了中华民族多元一体格局的发展。

三、三国两晋南北朝的民族交融 (合作探究)

第一组 阅读教材相关内容指出三国两晋南北朝民族交融的概况:

三国时期,蜀、吴两国加强了对南方少数民族地区的治理;

东晋至南朝,在江南开发的过程中,许多少数民族也逐步与汉族交融;

西晋时少数民族内迁后,受压迫,卷入争夺中央权力的内战、灭西晋,力量发展;

十六国政权中,大多采用中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度差异缩小,但民族隔阂仍然广泛存在;

北魏孝文帝改革,民族交融迈入新阶段。

经济 均田制:

① 北魏政府把掌握的土地实行分配

② 受田农民纳租、纳调

③ 受田农民服徭役和兵役

政治 ① 迁都洛阳

② 采用汉族统治阶级的政策

③ 整顿吏治

文化 汉化政策:

① 采用汉姓② 改穿汉服

③ 学说汉话④ 提倡与汉族通婚

第二组 探究孝文帝改革的措施:

经济 均田制:

① 北魏政府把掌握的土地实行分配

② 受田农民纳租、纳调

③ 受田农民服徭役和兵役

政治 ① 迁都洛阳

② 采用汉族统治阶级的政策

③ 整顿吏治

文化 汉化政策:

① 采用汉姓② 改穿汉服

③ 学说汉话④ 提倡与汉族通婚

分析孝文帝改革对民族交融的促进作用。

1. 推动了北方少数民族从事农业生产,加快其封建化进程和农业生产的发展。

3. 减少民族隔阂,丰富中华民族的组成,促进北方少数民族文化的发展,增强了”中华认同“。

2. 整合北魏统治阶级及各族人民,进一步促进当时北魏社会的进步、繁荣、和谐。

第二组

材料一 关于均田制的来源问题,曾经引起史学界的热烈讨论,远则将之与西周的井田制联系,近则引三国的屯田制与西晋的占田制类比分析。这决非偶然,因为均田制中确实蕴涵着汉族传统农耕制度的影子。

——摘编自杨龙《民族融合与制度革新十六国北魏的历史轨迹》

材料二 十六国时期汉族士人充斥于各胡族政权当中,他们与胡族政权的合作不仅满足了胡族统治者有效控制汉族民众的目的,而且这种合作渐渐地改变了各胡族政权的面貌,使得胡汉关系也渐渐摆脱了起初的紧张形势,汉族士人与北魏国家在门阀制度的统治秩序下融为一体。

——摘编自李凭《北魏政权中汉族士人研究》

3.共同讨论民族交融当时的中国社会带来的变化

材料三 吟诵不绝的《木兰诗》《敕勒歌》最初是用少数民族语言传唱的,尔后经由汉文翻译记录。这样,在纳入汉文化范畴的过程中,不可避免地丧失了自己的民族独立性,从而形成千百年来我们所熟知的形态。但是,就它们生成的文化本初而言, 许多人认为,前者表现了拓跋鲜卑民族的进取精神,后者表现了敕勒民族对民族精神回归的呼唤。

──摘自周建江《历史、民族情结的回响──《木兰诗》《敕勒歌》的文化本初》

3.共同讨论民族交融当时的中国社会带来的变化

材料四

材料五 李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪

根据材料和所学知识分析指出民族交融当时的中国社会带来的变化。

彩绘耕地图壁画砖魏晋

(骡驼城出土)

北齐南阳樊逊坐在“胡床”上,正全神贯注地校书

区域开发和民族交融已经使南北方各民族在政治制度、生产方式、文化心理、风俗习惯、民族认同方面的差异大大缩小;少数民族开拓进取、善于学习先进文化、豪迈果敢的精神与中华民族的传统优势结合在一起,统一多民族国家向前发展,一个新的时代呼之欲出。

五胡内迁民族交融

政治

民族

经济

分裂割据

政权更迭

人口南迁

江南开发

课堂小结

三国两晋南北朝

中华民族多元一体的重要阶段,

分裂中孕育统一因素

课后作业

“有人认为魏晋南北朝看作是中国历史上的中衰阶段。 原因是一是“五胡”对黄河流域的破坏 二是认为魏晋南北朝长时期的分裂和连绵断的战争阻滞了经济文化的发展。”

——摘编自洪廷彦《再谈魏晋南北朝的历史地位》

根据材料和所学知识,请对三国两晋南北朝历史地位的观点提出自己的看法,并予以说明。(要求:看法具体明确,说明须史论结合,逻辑性强)

谢谢

第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

课标要求:

通过了解三国两晋南北朝政权更迭的历史脉络,认识三国两晋南北朝时期的制度变化与创新、民族交融、区域开发的新成就。

第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

东

汉

三国(220-280)

西晋

东晋

(317-420)

十六国

(前秦统一北方)

东魏

西魏

北齐

北周

隋

宋

齐

梁

陈

北朝(439-581)

北魏

隋朝统一

南朝(420-589)

(266-316)

灭

灭

孝文改革

江南开发

政治:政权更迭频繁,国家分裂

经济:区域开发

民族关系:民族交融

魏

蜀

吴

一、魏晋南北朝的政权更迭和时代特征

(一)政权更迭与时代特征

魏(220年)

建立者:曹丕

蜀(221年)

建立者:刘备

吴(222年)

建立者:孙权

1. 三国鼎立

2.西晋的短期统一

3.西晋时期少数民族内迁

4.东晋与十六国

5.南北朝并立

420-589年的170年里,中国南方政权更替频繁,相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝。这些王朝都在建康定都,历史上统称为“南朝”。

(二)政权更迭频繁、国家分裂的主要原因

统治者内部矛盾、民族矛盾、统治者昏庸、阶级矛盾等。

二、三国两晋南北朝的区域开发

材料一

采桑图嘉峪关地区魏晋壁画护林少年有鮮卑人特征

敦煌莫高窟296窟 牛耕图 (北周 )

根据下列材料和所学知识,分析经济区域开发背景、概况和影响。

东晋南朝时,铁犁、牛耕已逐渐普及,地方官兴修水利,水利工程星罗棋布。农作物的种类增多,江南以前的主要粮食作物是水稻,此时有稻、麦、黍(勃谷)、粟、寂、麻及其他各种杂谷,这些作物许多来自北方,在种植上与水稻交错进行,这就大大提高了土地的利用率和亩产量。三吴地区“地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥.……丝绵布帛之饶,衣覆天下”。在冶铸技术上,使用水排鼓风,采用灌钢法,类似近代的“渗碳”技术。造船技术在吴国的基础上继续发展,运输、作战的船舰很多,往来于东海、南海和内地河道的船只频繁,“大者载重万斛”。制瓷和造纸业也有很大进步。建康、江陵、成都、番禺、会稽、吴郡、都是著名的都市,健康“贡史商旅,方舟万记”。“草市”、“军市”、“夷市”星罗棋布,东晋南朝的商税已成为国家财政收入的重要来源。

——摘编自朱绍侯、张海鹏、齐涛主编《中国古代史》上

二、三国两晋南北朝的区域开发

材料二

根据下列材料和所学知识,分析经济区域开发背景、概况和影响。

二、三国两晋南北朝的区域开发

材料三 (东晋)百许年中,无风尘之警,区域之内,宴如(即安定)也。

——《宋书·沈昙庆传·史臣曰》

根据材料和所学知识,分析经济区域开发背景、概况和影响。

背景:政权更迭、北方战乱频繁、民族交融、北人南迁、带去了先进的生产技术和工具。

概况:

1.北方部分少数民族地区农耕经济得到发展

2.南方生产力提高,粮食产量增长,土地大量开垦,农业生产进步;冶铁、造船等手工业进步明显;城市发展,商业活跃。

影响:

促进了江南地区的开发,极大的提高了南方的社会生产力, 从而有力地推动了整个社会经济的发展。

继承了中华传统文化 , 为封建文化的更加繁荣准备了条件。

促进了民族交融,推动了中华民族多元一体格局的发展。

三、三国两晋南北朝的民族交融 (合作探究)

第一组 阅读教材相关内容指出三国两晋南北朝民族交融的概况:

三国时期,蜀、吴两国加强了对南方少数民族地区的治理;

东晋至南朝,在江南开发的过程中,许多少数民族也逐步与汉族交融;

西晋时少数民族内迁后,受压迫,卷入争夺中央权力的内战、灭西晋,力量发展;

十六国政权中,大多采用中原模式的国号、年号,学习汉族的典章制度差异缩小,但民族隔阂仍然广泛存在;

北魏孝文帝改革,民族交融迈入新阶段。

经济 均田制:

① 北魏政府把掌握的土地实行分配

② 受田农民纳租、纳调

③ 受田农民服徭役和兵役

政治 ① 迁都洛阳

② 采用汉族统治阶级的政策

③ 整顿吏治

文化 汉化政策:

① 采用汉姓② 改穿汉服

③ 学说汉话④ 提倡与汉族通婚

第二组 探究孝文帝改革的措施:

经济 均田制:

① 北魏政府把掌握的土地实行分配

② 受田农民纳租、纳调

③ 受田农民服徭役和兵役

政治 ① 迁都洛阳

② 采用汉族统治阶级的政策

③ 整顿吏治

文化 汉化政策:

① 采用汉姓② 改穿汉服

③ 学说汉话④ 提倡与汉族通婚

分析孝文帝改革对民族交融的促进作用。

1. 推动了北方少数民族从事农业生产,加快其封建化进程和农业生产的发展。

3. 减少民族隔阂,丰富中华民族的组成,促进北方少数民族文化的发展,增强了”中华认同“。

2. 整合北魏统治阶级及各族人民,进一步促进当时北魏社会的进步、繁荣、和谐。

第二组

材料一 关于均田制的来源问题,曾经引起史学界的热烈讨论,远则将之与西周的井田制联系,近则引三国的屯田制与西晋的占田制类比分析。这决非偶然,因为均田制中确实蕴涵着汉族传统农耕制度的影子。

——摘编自杨龙《民族融合与制度革新十六国北魏的历史轨迹》

材料二 十六国时期汉族士人充斥于各胡族政权当中,他们与胡族政权的合作不仅满足了胡族统治者有效控制汉族民众的目的,而且这种合作渐渐地改变了各胡族政权的面貌,使得胡汉关系也渐渐摆脱了起初的紧张形势,汉族士人与北魏国家在门阀制度的统治秩序下融为一体。

——摘编自李凭《北魏政权中汉族士人研究》

3.共同讨论民族交融当时的中国社会带来的变化

材料三 吟诵不绝的《木兰诗》《敕勒歌》最初是用少数民族语言传唱的,尔后经由汉文翻译记录。这样,在纳入汉文化范畴的过程中,不可避免地丧失了自己的民族独立性,从而形成千百年来我们所熟知的形态。但是,就它们生成的文化本初而言, 许多人认为,前者表现了拓跋鲜卑民族的进取精神,后者表现了敕勒民族对民族精神回归的呼唤。

──摘自周建江《历史、民族情结的回响──《木兰诗》《敕勒歌》的文化本初》

3.共同讨论民族交融当时的中国社会带来的变化

材料四

材料五 李唐一族之所以崛兴,盖取塞外野蛮精悍之精血,注入中华文化颓废之躯,旧染既除、新机重启,扩大恢张,遂能别创空前之世局。

——陈寅恪

根据材料和所学知识分析指出民族交融当时的中国社会带来的变化。

彩绘耕地图壁画砖魏晋

(骡驼城出土)

北齐南阳樊逊坐在“胡床”上,正全神贯注地校书

区域开发和民族交融已经使南北方各民族在政治制度、生产方式、文化心理、风俗习惯、民族认同方面的差异大大缩小;少数民族开拓进取、善于学习先进文化、豪迈果敢的精神与中华民族的传统优势结合在一起,统一多民族国家向前发展,一个新的时代呼之欲出。

五胡内迁民族交融

政治

民族

经济

分裂割据

政权更迭

人口南迁

江南开发

课堂小结

三国两晋南北朝

中华民族多元一体的重要阶段,

分裂中孕育统一因素

课后作业

“有人认为魏晋南北朝看作是中国历史上的中衰阶段。 原因是一是“五胡”对黄河流域的破坏 二是认为魏晋南北朝长时期的分裂和连绵断的战争阻滞了经济文化的发展。”

——摘编自洪廷彦《再谈魏晋南北朝的历史地位》

根据材料和所学知识,请对三国两晋南北朝历史地位的观点提出自己的看法,并予以说明。(要求:看法具体明确,说明须史论结合,逻辑性强)

谢谢

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进