1.1电荷及其守恒定律-基础课时针对练习—人教版高中物理选修3-1(含答案)

文档属性

| 名称 | 1.1电荷及其守恒定律-基础课时针对练习—人教版高中物理选修3-1(含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 105.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-06-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

1.1电荷及其守恒定律-基础课时针对练习

1.关于摩擦起电、传导起电、感应起电,下列说法错误的是( )

A.这三种方式都产生了电荷

B.这是起电的三种不同方式

C.这三种起电方式的实质是一样的,都是电子在转移

D.这三种方式都符合电荷守恒定律

2.(多选)以下判断小球是否带电的说法中正确的是 ( ).

A.用一个带电体靠近它,如果能够吸引小球,则小球一定带电

B.用一个带电体靠近它,如果能够排斥小球,则小球一定带电

C.用验电器的金属球接触它后,如果验电器的金属箔能改变角度,则小球一定带电

D.如果小球能吸引小纸屑,则小球一定带电

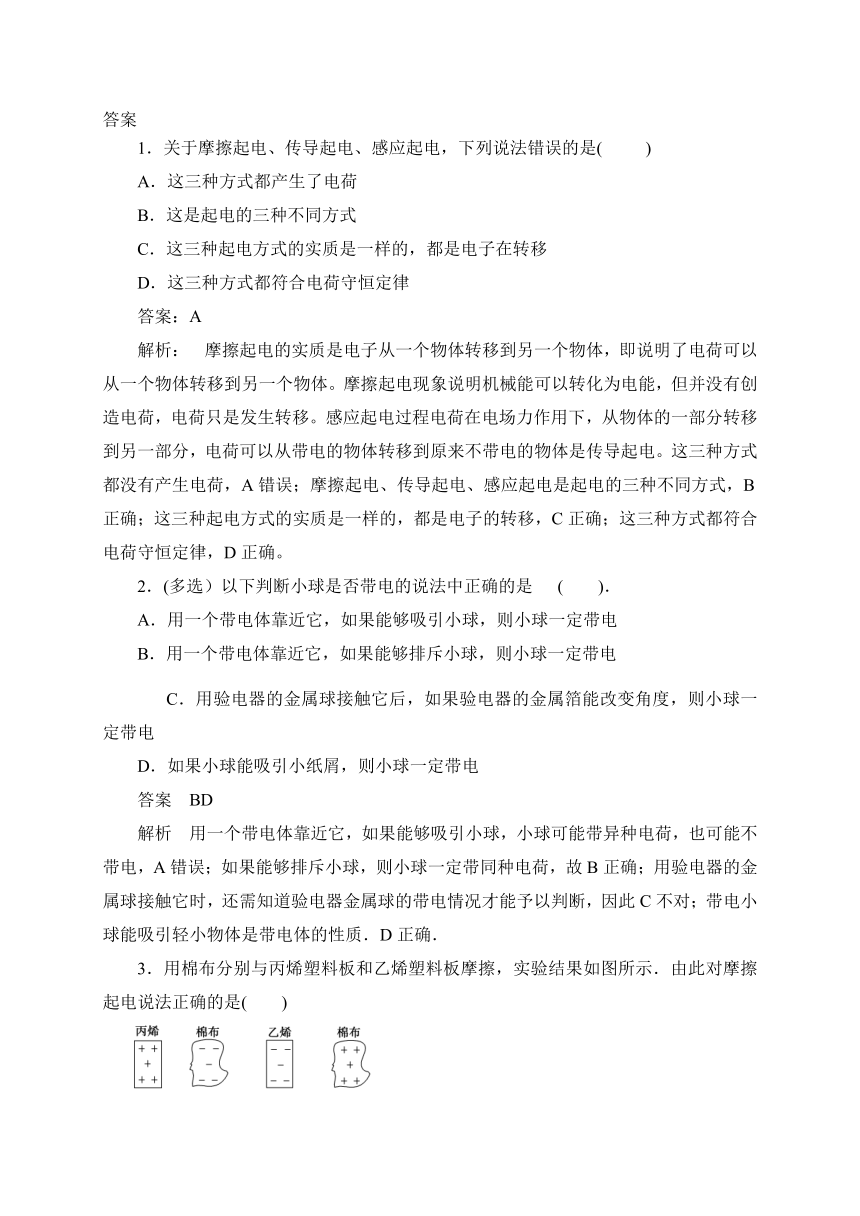

3.用棉布分别与丙烯塑料板和乙烯塑料板摩擦,实验结果如图所示.由此对摩擦起电说法正确的是( )

A.两个物体摩擦时,表面粗糙的物体易失去电子

B.两个不带电的物体摩擦起电时,一定同时带上种类相同而数量不同的电荷

C.两个不带电的物体摩擦起电时,带上电荷的种类不同且数量不相等

D.同一物体与不同种类的物体摩擦,该物体所带电荷种类可能不同

4.导体A带5q的正电荷,另一完全相同的导体B带q的负电荷,将两导体接触一会儿后再分开,则B导体的带电量为 ( ).

A.-q B.q

C.2q D.4q

5.(多选)关于元电荷,下列说法中正确的是 ( ).

A.元电荷实质上是指电子和质子本身

B.所有带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍

C.元电荷的值通常取e=1.60×10-19 C

D.电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根用实验测得的

6.如图所示,某次实验老师用丝绸摩擦过的玻璃棒(带正电)去吸引细碎的锡箔屑,发现锡箔屑被吸引到玻璃棒上后又迅速地向空中散开,下列说法正确的是( )

A.锡箔屑被吸引过程会因为获得电子而带负电

B.锡箔屑被吸引过程有减速过程

C.最后锡箔屑散开主要是因为碰撞导致

D.散开时锡箔屑带正电

7.四个塑料小球,A和B相互排斥,B和C相互吸引,C和D相互排斥,如果D带正电,则B球的带电情况是 ( ).

A.带正电 B.带负电

C.不带电 D.可能带正电或不带电

8.(多选)如图所示,挂在绝缘细线下的小轻质通电球,由于电荷的相互作用而靠近或远离,所以( )

A.甲图中两球一定带异种电荷

B.乙图中两球一定带同种电荷

C.甲图中两球至少有一个带电

D.乙图中两球只有一个带电

9.M和N是两个原来都不带电的物体,它们互相摩擦后,N带正电荷。下列判断正确的是( )

A.在摩擦前M和N的内部没有任何电荷

B.摩擦的过程中电子从N转移到M

C.M在摩擦过程中创造了正电荷

D.N在摩擦过程中得到电子

10.把一个带电棒移近并接触一个带正电的验电器的过程中,金属箔片先闭合后又张开,说明棒上带的是 ( ).

A.正电荷

B.负电荷

C.可以是正电荷,也可以是负电荷

D.带电棒上先带正电荷,后带负电荷

11.有两个完全相同的绝缘金属球A、B,A球所带电荷量为q,B球所带电荷量为-q,现要使A、B球所带电荷量都为-,应该怎样实现?

12.如图所示,通过调节控制电子枪产生的电子束,使其每秒有104个电子到达收集电子的金属瓶,经过一段时间,金属瓶上带有-8×10-12 C的电荷量,求:

(1)金属瓶上收集到多少个电子?

(2)实验的时间为多长?

答案

1.关于摩擦起电、传导起电、感应起电,下列说法错误的是( )

A.这三种方式都产生了电荷

B.这是起电的三种不同方式

C.这三种起电方式的实质是一样的,都是电子在转移

D.这三种方式都符合电荷守恒定律

答案:A

解析: 摩擦起电的实质是电子从一个物体转移到另一个物体,即说明了电荷可以从一个物体转移到另一个物体。摩擦起电现象说明机械能可以转化为电能,但并没有创造电荷,电荷只是发生转移。感应起电过程电荷在电场力作用下,从物体的一部分转移到另一部分,电荷可以从带电的物体转移到原来不带电的物体是传导起电。这三种方式都没有产生电荷,A错误;摩擦起电、传导起电、感应起电是起电的三种不同方式,B正确;这三种起电方式的实质是一样的,都是电子的转移,C正确;这三种方式都符合电荷守恒定律,D正确。

2.(多选)以下判断小球是否带电的说法中正确的是 ( ).

A.用一个带电体靠近它,如果能够吸引小球,则小球一定带电

B.用一个带电体靠近它,如果能够排斥小球,则小球一定带电

C.用验电器的金属球接触它后,如果验电器的金属箔能改变角度,则小球一定带电

D.如果小球能吸引小纸屑,则小球一定带电

答案 BD

解析 用一个带电体靠近它,如果能够吸引小球,小球可能带异种电荷,也可能不带电,A错误;如果能够排斥小球,则小球一定带同种电荷,故B正确;用验电器的金属球接触它时,还需知道验电器金属球的带电情况才能予以判断,因此C不对;带电小球能吸引轻小物体是带电体的性质.D正确.

3.用棉布分别与丙烯塑料板和乙烯塑料板摩擦,实验结果如图所示.由此对摩擦起电说法正确的是( )

A.两个物体摩擦时,表面粗糙的物体易失去电子

B.两个不带电的物体摩擦起电时,一定同时带上种类相同而数量不同的电荷

C.两个不带电的物体摩擦起电时,带上电荷的种类不同且数量不相等

D.同一物体与不同种类的物体摩擦,该物体所带电荷种类可能不同

答案:D

解析:两物体摩擦时是否得失电子取决于原子核对电子的束缚力大小,选项A错误;由于摩擦起电的实质是电子的得失,所以两物体带电种类一定不同,数量相等,选项B、C错误;由题中例子不难看出,同一物体与不同种类的物体摩擦,带电种类可能不同,选项D正确.

4.导体A带5q的正电荷,另一完全相同的导体B带q的负电荷,将两导体接触一会儿后再分开,则B导体的带电量为 ( ).

A.-q B.q

C.2q D.4q

答案 C

解析 相同带电体接触后,电荷量先中和,后平分.

5.(多选)关于元电荷,下列说法中正确的是 ( ).

A.元电荷实质上是指电子和质子本身

B.所有带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍

C.元电荷的值通常取e=1.60×10-19 C

D.电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根用实验测得的

答案:BCD

解析:所有带电体的电荷量或者等于e,或者是e的整数倍,这就是说,电荷是不能连续变化的物理量,电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根用实验测得的.由以上分析可知选项B、C、D正确.

6.如图所示,某次实验老师用丝绸摩擦过的玻璃棒(带正电)去吸引细碎的锡箔屑,发现锡箔屑被吸引到玻璃棒上后又迅速地向空中散开,下列说法正确的是( )

A.锡箔屑被吸引过程会因为获得电子而带负电

B.锡箔屑被吸引过程有减速过程

C.最后锡箔屑散开主要是因为碰撞导致

D.散开时锡箔屑带正电

答案:D

解析: 玻璃棒靠近锡箔屑,使锡箔屑发生感应起电,故A错误;锡箔屑被吸引过程是加速过程,故B错误;最后锡箔屑散开主要是因为锡箔屑带正电,同种电荷相互排斥,故C错误,D正确。

7.四个塑料小球,A和B相互排斥,B和C相互吸引,C和D相互排斥,如果D带正电,则B球的带电情况是 ( ).

A.带正电 B.带负电

C.不带电 D.可能带正电或不带电

答案 B

解析 因为C和D相互排斥,所以C和D带同种电荷,都带正电.A和B相互排斥,所以带同种电荷,而B和C相互吸引,所以B和C带异种电荷,即B带负电荷.选项B正确.

8.(多选)如图所示,挂在绝缘细线下的小轻质通电球,由于电荷的相互作用而靠近或远离,所以( )

A.甲图中两球一定带异种电荷

B.乙图中两球一定带同种电荷

C.甲图中两球至少有一个带电

D.乙图中两球只有一个带电

答案:BC

解析:若两物体相互排斥,必定带同种电荷;若两物体相互吸引,二者可能带异种电荷,也可能一个带电荷,另一个不带电荷.当只有一个物体带电时,不带电物体由于受到带电物体电荷的作用,物体内部的异种电荷趋向于靠近带电物体,同种电荷趋向于远离带电物体,因此两物体之间的吸引力大于排斥力,宏观上显示的是吸引力.综合上述,B、C选项正确.

9.M和N是两个原来都不带电的物体,它们互相摩擦后,N带正电荷。下列判断正确的是( )

A.在摩擦前M和N的内部没有任何电荷

B.摩擦的过程中电子从N转移到M

C.M在摩擦过程中创造了正电荷

D.N在摩擦过程中得到电子

答案 B

解析: 原来不带电的物体处于电中性,不是没有任何电荷,而是正负电荷的个数相等,相互抵消,故A错误;摩擦起电中移动的是自由电子,失去电子的物体带正电,得到电子的物体带负电,故摩擦起电中N失去电子,转移到了M物体上,故B正确,C、D错误。

10.把一个带电棒移近并接触一个带正电的验电器的过程中,金属箔片先闭合后又张开,说明棒上带的是 ( ).

A.正电荷

B.负电荷

C.可以是正电荷,也可以是负电荷

D.带电棒上先带正电荷,后带负电荷

答案 B

解析 金属箔片开始时带正电,带电棒靠近并接触验电器时,金箔先闭合后张开,说明金箔所带正电荷先被吸引而转移;后使金箔带上负电荷,所以又会张开,由此判断,带电棒带负电.

11.有两个完全相同的绝缘金属球A、B,A球所带电荷量为q,B球所带电荷量为-q,现要使A、B球所带电荷量都为-,应该怎样实现?

答案:见解析

解析:法一:用手碰A球,A球失去电荷,将A、B球接触,A、B两球都带上-的电荷量,再用手碰A球,A球又失去电荷,再把A、B球接触,则A、B球都带上-的电荷量。

法二:用一个与A、B完全相同的不带电的金属球与A接触,A球带电量变为,再把A、B球接触,A、B球带电量都变为-。

12.如图所示,通过调节控制电子枪产生的电子束,使其每秒有104个电子到达收集电子的金属瓶,经过一段时间,金属瓶上带有-8×10-12 C的电荷量,求:

(1)金属瓶上收集到多少个电子?

(2)实验的时间为多长?

答案 (1)5×107个 (2)5 000 s

解析 (1)金属瓶上收集的电子数目为:N===5×107(个).

(2)实验的时间:t==5 000 s.

1.关于摩擦起电、传导起电、感应起电,下列说法错误的是( )

A.这三种方式都产生了电荷

B.这是起电的三种不同方式

C.这三种起电方式的实质是一样的,都是电子在转移

D.这三种方式都符合电荷守恒定律

2.(多选)以下判断小球是否带电的说法中正确的是 ( ).

A.用一个带电体靠近它,如果能够吸引小球,则小球一定带电

B.用一个带电体靠近它,如果能够排斥小球,则小球一定带电

C.用验电器的金属球接触它后,如果验电器的金属箔能改变角度,则小球一定带电

D.如果小球能吸引小纸屑,则小球一定带电

3.用棉布分别与丙烯塑料板和乙烯塑料板摩擦,实验结果如图所示.由此对摩擦起电说法正确的是( )

A.两个物体摩擦时,表面粗糙的物体易失去电子

B.两个不带电的物体摩擦起电时,一定同时带上种类相同而数量不同的电荷

C.两个不带电的物体摩擦起电时,带上电荷的种类不同且数量不相等

D.同一物体与不同种类的物体摩擦,该物体所带电荷种类可能不同

4.导体A带5q的正电荷,另一完全相同的导体B带q的负电荷,将两导体接触一会儿后再分开,则B导体的带电量为 ( ).

A.-q B.q

C.2q D.4q

5.(多选)关于元电荷,下列说法中正确的是 ( ).

A.元电荷实质上是指电子和质子本身

B.所有带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍

C.元电荷的值通常取e=1.60×10-19 C

D.电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根用实验测得的

6.如图所示,某次实验老师用丝绸摩擦过的玻璃棒(带正电)去吸引细碎的锡箔屑,发现锡箔屑被吸引到玻璃棒上后又迅速地向空中散开,下列说法正确的是( )

A.锡箔屑被吸引过程会因为获得电子而带负电

B.锡箔屑被吸引过程有减速过程

C.最后锡箔屑散开主要是因为碰撞导致

D.散开时锡箔屑带正电

7.四个塑料小球,A和B相互排斥,B和C相互吸引,C和D相互排斥,如果D带正电,则B球的带电情况是 ( ).

A.带正电 B.带负电

C.不带电 D.可能带正电或不带电

8.(多选)如图所示,挂在绝缘细线下的小轻质通电球,由于电荷的相互作用而靠近或远离,所以( )

A.甲图中两球一定带异种电荷

B.乙图中两球一定带同种电荷

C.甲图中两球至少有一个带电

D.乙图中两球只有一个带电

9.M和N是两个原来都不带电的物体,它们互相摩擦后,N带正电荷。下列判断正确的是( )

A.在摩擦前M和N的内部没有任何电荷

B.摩擦的过程中电子从N转移到M

C.M在摩擦过程中创造了正电荷

D.N在摩擦过程中得到电子

10.把一个带电棒移近并接触一个带正电的验电器的过程中,金属箔片先闭合后又张开,说明棒上带的是 ( ).

A.正电荷

B.负电荷

C.可以是正电荷,也可以是负电荷

D.带电棒上先带正电荷,后带负电荷

11.有两个完全相同的绝缘金属球A、B,A球所带电荷量为q,B球所带电荷量为-q,现要使A、B球所带电荷量都为-,应该怎样实现?

12.如图所示,通过调节控制电子枪产生的电子束,使其每秒有104个电子到达收集电子的金属瓶,经过一段时间,金属瓶上带有-8×10-12 C的电荷量,求:

(1)金属瓶上收集到多少个电子?

(2)实验的时间为多长?

答案

1.关于摩擦起电、传导起电、感应起电,下列说法错误的是( )

A.这三种方式都产生了电荷

B.这是起电的三种不同方式

C.这三种起电方式的实质是一样的,都是电子在转移

D.这三种方式都符合电荷守恒定律

答案:A

解析: 摩擦起电的实质是电子从一个物体转移到另一个物体,即说明了电荷可以从一个物体转移到另一个物体。摩擦起电现象说明机械能可以转化为电能,但并没有创造电荷,电荷只是发生转移。感应起电过程电荷在电场力作用下,从物体的一部分转移到另一部分,电荷可以从带电的物体转移到原来不带电的物体是传导起电。这三种方式都没有产生电荷,A错误;摩擦起电、传导起电、感应起电是起电的三种不同方式,B正确;这三种起电方式的实质是一样的,都是电子的转移,C正确;这三种方式都符合电荷守恒定律,D正确。

2.(多选)以下判断小球是否带电的说法中正确的是 ( ).

A.用一个带电体靠近它,如果能够吸引小球,则小球一定带电

B.用一个带电体靠近它,如果能够排斥小球,则小球一定带电

C.用验电器的金属球接触它后,如果验电器的金属箔能改变角度,则小球一定带电

D.如果小球能吸引小纸屑,则小球一定带电

答案 BD

解析 用一个带电体靠近它,如果能够吸引小球,小球可能带异种电荷,也可能不带电,A错误;如果能够排斥小球,则小球一定带同种电荷,故B正确;用验电器的金属球接触它时,还需知道验电器金属球的带电情况才能予以判断,因此C不对;带电小球能吸引轻小物体是带电体的性质.D正确.

3.用棉布分别与丙烯塑料板和乙烯塑料板摩擦,实验结果如图所示.由此对摩擦起电说法正确的是( )

A.两个物体摩擦时,表面粗糙的物体易失去电子

B.两个不带电的物体摩擦起电时,一定同时带上种类相同而数量不同的电荷

C.两个不带电的物体摩擦起电时,带上电荷的种类不同且数量不相等

D.同一物体与不同种类的物体摩擦,该物体所带电荷种类可能不同

答案:D

解析:两物体摩擦时是否得失电子取决于原子核对电子的束缚力大小,选项A错误;由于摩擦起电的实质是电子的得失,所以两物体带电种类一定不同,数量相等,选项B、C错误;由题中例子不难看出,同一物体与不同种类的物体摩擦,带电种类可能不同,选项D正确.

4.导体A带5q的正电荷,另一完全相同的导体B带q的负电荷,将两导体接触一会儿后再分开,则B导体的带电量为 ( ).

A.-q B.q

C.2q D.4q

答案 C

解析 相同带电体接触后,电荷量先中和,后平分.

5.(多选)关于元电荷,下列说法中正确的是 ( ).

A.元电荷实质上是指电子和质子本身

B.所有带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍

C.元电荷的值通常取e=1.60×10-19 C

D.电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根用实验测得的

答案:BCD

解析:所有带电体的电荷量或者等于e,或者是e的整数倍,这就是说,电荷是不能连续变化的物理量,电荷量e的数值最早是由美国物理学家密立根用实验测得的.由以上分析可知选项B、C、D正确.

6.如图所示,某次实验老师用丝绸摩擦过的玻璃棒(带正电)去吸引细碎的锡箔屑,发现锡箔屑被吸引到玻璃棒上后又迅速地向空中散开,下列说法正确的是( )

A.锡箔屑被吸引过程会因为获得电子而带负电

B.锡箔屑被吸引过程有减速过程

C.最后锡箔屑散开主要是因为碰撞导致

D.散开时锡箔屑带正电

答案:D

解析: 玻璃棒靠近锡箔屑,使锡箔屑发生感应起电,故A错误;锡箔屑被吸引过程是加速过程,故B错误;最后锡箔屑散开主要是因为锡箔屑带正电,同种电荷相互排斥,故C错误,D正确。

7.四个塑料小球,A和B相互排斥,B和C相互吸引,C和D相互排斥,如果D带正电,则B球的带电情况是 ( ).

A.带正电 B.带负电

C.不带电 D.可能带正电或不带电

答案 B

解析 因为C和D相互排斥,所以C和D带同种电荷,都带正电.A和B相互排斥,所以带同种电荷,而B和C相互吸引,所以B和C带异种电荷,即B带负电荷.选项B正确.

8.(多选)如图所示,挂在绝缘细线下的小轻质通电球,由于电荷的相互作用而靠近或远离,所以( )

A.甲图中两球一定带异种电荷

B.乙图中两球一定带同种电荷

C.甲图中两球至少有一个带电

D.乙图中两球只有一个带电

答案:BC

解析:若两物体相互排斥,必定带同种电荷;若两物体相互吸引,二者可能带异种电荷,也可能一个带电荷,另一个不带电荷.当只有一个物体带电时,不带电物体由于受到带电物体电荷的作用,物体内部的异种电荷趋向于靠近带电物体,同种电荷趋向于远离带电物体,因此两物体之间的吸引力大于排斥力,宏观上显示的是吸引力.综合上述,B、C选项正确.

9.M和N是两个原来都不带电的物体,它们互相摩擦后,N带正电荷。下列判断正确的是( )

A.在摩擦前M和N的内部没有任何电荷

B.摩擦的过程中电子从N转移到M

C.M在摩擦过程中创造了正电荷

D.N在摩擦过程中得到电子

答案 B

解析: 原来不带电的物体处于电中性,不是没有任何电荷,而是正负电荷的个数相等,相互抵消,故A错误;摩擦起电中移动的是自由电子,失去电子的物体带正电,得到电子的物体带负电,故摩擦起电中N失去电子,转移到了M物体上,故B正确,C、D错误。

10.把一个带电棒移近并接触一个带正电的验电器的过程中,金属箔片先闭合后又张开,说明棒上带的是 ( ).

A.正电荷

B.负电荷

C.可以是正电荷,也可以是负电荷

D.带电棒上先带正电荷,后带负电荷

答案 B

解析 金属箔片开始时带正电,带电棒靠近并接触验电器时,金箔先闭合后张开,说明金箔所带正电荷先被吸引而转移;后使金箔带上负电荷,所以又会张开,由此判断,带电棒带负电.

11.有两个完全相同的绝缘金属球A、B,A球所带电荷量为q,B球所带电荷量为-q,现要使A、B球所带电荷量都为-,应该怎样实现?

答案:见解析

解析:法一:用手碰A球,A球失去电荷,将A、B球接触,A、B两球都带上-的电荷量,再用手碰A球,A球又失去电荷,再把A、B球接触,则A、B球都带上-的电荷量。

法二:用一个与A、B完全相同的不带电的金属球与A接触,A球带电量变为,再把A、B球接触,A、B球带电量都变为-。

12.如图所示,通过调节控制电子枪产生的电子束,使其每秒有104个电子到达收集电子的金属瓶,经过一段时间,金属瓶上带有-8×10-12 C的电荷量,求:

(1)金属瓶上收集到多少个电子?

(2)实验的时间为多长?

答案 (1)5×107个 (2)5 000 s

解析 (1)金属瓶上收集的电子数目为:N===5×107(个).

(2)实验的时间:t==5 000 s.