16.1《赤壁赋》统编版(部编版)必修 上册第七单元课件27张PPT

文档属性

| 名称 | 16.1《赤壁赋》统编版(部编版)必修 上册第七单元课件27张PPT |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-29 12:30:49 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

赤壁赋

苏轼

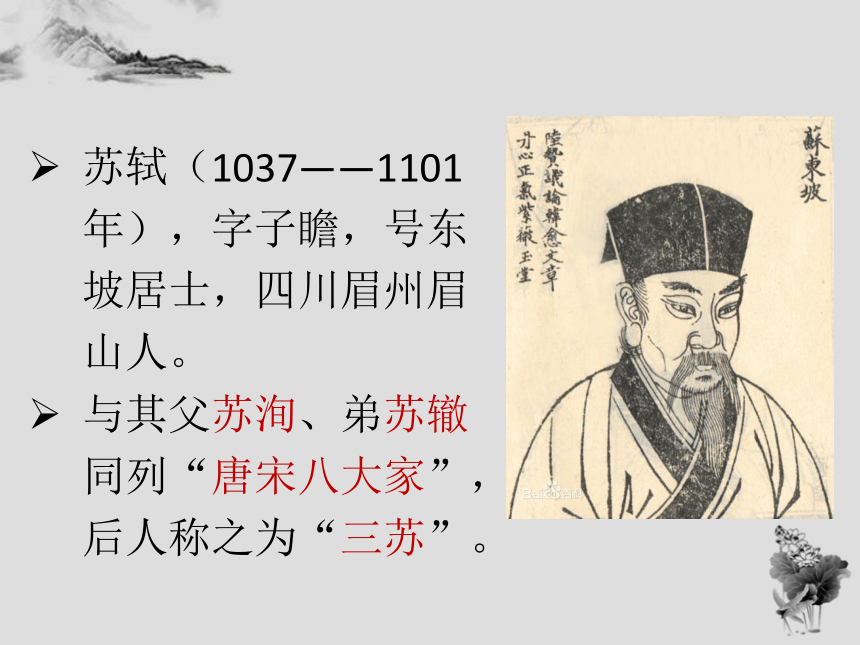

苏轼(1037——1101年),字子瞻,号东坡居士,四川眉州眉山人。

与其父苏洵、弟苏辙同列“唐宋八大家”,后人称之为“三苏”。

黄州

赤壁

苏轼

乌台诗案

乌台诗案发生于元丰二年(1079年),时御史何正臣上表弹劾苏轼,奏苏轼移知湖州到任后谢恩的上表中,用语暗藏讥刺朝政,御史李定也曾指出苏轼四大可废之罪。这案件先由监察御史告发,后在御史台狱受审。所谓“乌台”,即御史台,因官署内遍植柏树,又称“柏台”。柏树上常有乌鸦栖息筑巢,乃称乌台。所以此案称为“乌台诗案”。

原来,苏轼步入仕途之日,正值王安石变法之时。朝廷上革新派和守旧派两军对峙,斗争激烈。苏轼站在守旧派的立场上,多次上书神宗,表明自己的反对态度,并请求尽快制止变法。请求未果,于是希望离开政治斗争的旋涡,故上书请求外任。获准后,先任杭州通判,三年后,又到密州、徐州、湖州等地任知州。在此期间,苏轼针对新法推行中出现的问题,写了一些讥讽新法的诗文,引起了一些人的嫉恨。任湖州知州后不久,乌台诗案便发生了。宋神宗在接受了何正臣、舒亶等御史们对苏轼的指控后,派遣太常博士皇甫遵前往湖州拘捕苏轼。押解至京后,苏轼被投入御史台的监狱。何、舒等人把苏轼写的诗深文周纳、无限上纲、曲解附会,目的是欲陷彼于罪,置彼于死地。

乌台诗案

1079年,因苏轼反对王安石新法,李定、何正臣等人摘取苏轼的诗作中的部分语句,以谤讪新政的罪名逮捕了苏轼。这案件先由监察御史告发,后在御史台(因官署内遍地种植柏树,上有乌鸦栖息筑巢,乃称“乌台”)狱受审,几乎被置于死地,后来经多方(包括王安石、苏辙)营救,才获释,贬为黄州团练副使。

文字狱

政治斗争的受害者

心似已灰之木,身如不系之舟。

问汝平生功业,黄州惠州儋dān州。

——《自题金山画像》

“这一切,使苏东坡经历了一次整体意义上的脱胎换骨,也使他的艺术才情获得了一次蒸馏和升华,他,真正地成熟了--与古往今来许多大家一样,成熟于一场灾难之后,成熟于灭寂后的再生,成熟于穷乡僻壤,成熟于几乎没有人在他身边的时刻。”

——余秋雨

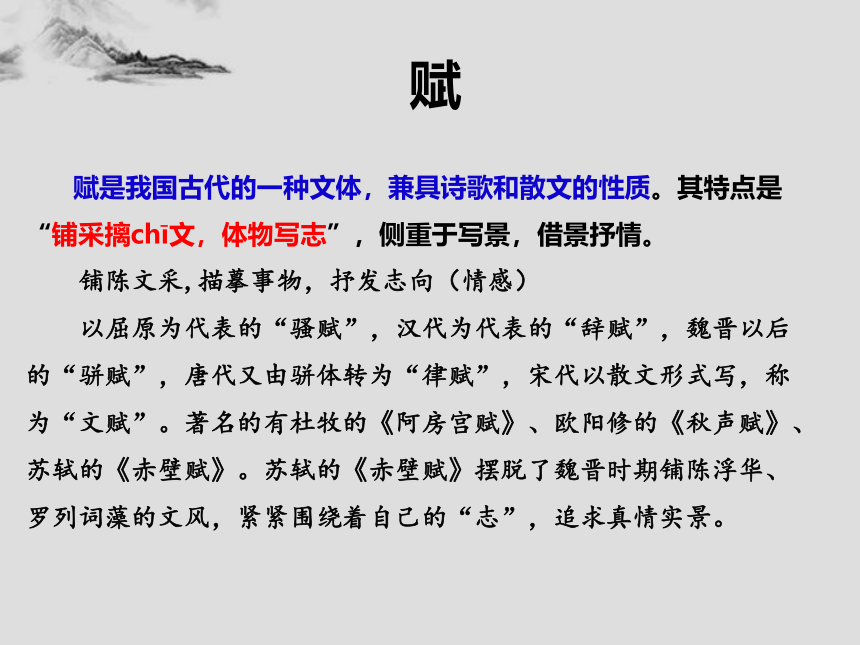

赋

赋是我国古代的一种文体,兼具诗歌和散文的性质。其特点是“铺采摛chī文,体物写志”,侧重于写景,借景抒情。

铺陈文采,描摹事物,抒发志向(情感)

以屈原为代表的“骚赋”,汉代为代表的“辞赋”,魏晋以后的“骈赋”,唐代又由骈体转为“律赋”,宋代以散文形式写,称为“文赋”。著名的有杜牧的《阿房宫赋》、欧阳修的《秋声赋》、苏轼的《赤壁赋》。苏轼的《赤壁赋》摆脱了魏晋时期铺陈浮华、罗列词藻的文风,紧紧围绕着自己的“志”,追求真情实景。

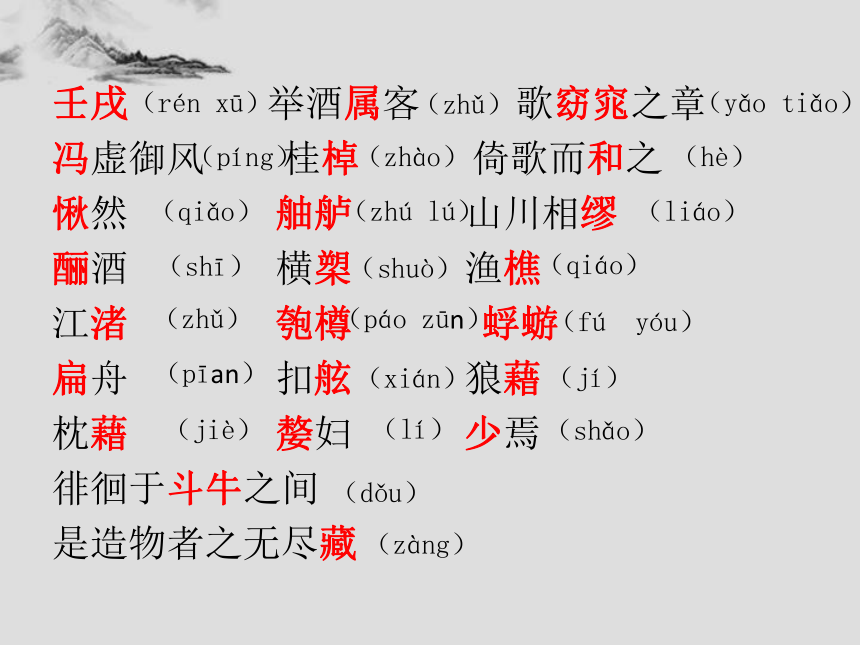

壬戌

举酒属客

歌窈窕之章

冯虚御风

桂棹

倚歌而和之

愀然

舳舻

山川相缪

酾酒

横槊

渔樵

江渚

匏樽

蜉蝣

扁舟

扣舷

狼藉

枕藉

嫠妇

少焉

徘徊于斗牛之间

是造物者之无尽藏

(rén

xū)

(zhǔ)

(yǎo

tiǎo)

(píng)

(zhào)

(hè)

(zhú

lú)

(qiǎo)

(liáo)

(shī)

(shuò)

(qiáo)

(zhǔ)

(páo

zūn)

(fú

yóu)

(pīan)

(xián)

(jí)

(jiè)

(lí)

(dǒu)

(zàng)

(shǎo)

1.

文章大致写了什么内容?

2.

客与苏子的人生看法有什么不同?

3.

全文的感情是如何变化的?文章可以分为几部分?

夜游赤壁,抒发对人生的感慨。

客-悲观

苏子-乐观

一

(1)

月下泛舟

乐

二

(2~3)

吊古伤今

悲

三

(4~5)

阐述哲理

乐

古代农历日期的别称

朔——农历每月初一

既朔——农历每月初二

蛾眉——农历每月初三、初四

小望——农历每月十四

望——农历每月十五

既望——农历每月十六

立侍——农历每月十七

居侍——农历每月十八

寝侍——农历每月十九

更侍——农历每月二十

晦——农历每月的最后一天

干支纪年:

十天干即:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;

十二地支即:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

第一段

(1)这是本篇“赋”切入主题前一段简短的叙事,可分几层?

(1)第一句。点明时间、人物、地点。

(2)第二、三句。前句写景,后句叙事,为月出之前的情况。

(3)第四-七句。先写景后叙事,为月初之后的情况

第一段

(1)本段展示了怎样的境界?感彩如何?

展示了与友人相聚、泛舟江上、畅饮美酒吟诗诵文、迎风赏月的舒畅飘逸和超然物外的境界。感彩以喜悦为主。

第二段

(1)本段可分几层?营造了怎样的意境?

①作者的歌声

②客人的箫声

营造了一种主客之间,悲喜交集的意境

第二段

(2)歌词中的“美人”指代什么?歌词表达了主人怎样的情怀?

“美人”指所思慕的人,代表一种理想的追求。它表现了作者的政治感慨。“望美人兮天一方”,“天一方”的美人成了他“可望不可即”的追念,抒发了自己思“美人”而不得见的失意和怅惘。

第二段

(3)本段的“悲”从何体现?作者是怎样描写箫声之悲的?

①本段的“悲”从客人悲凉的箫声中体现出来。②作者借助夸张、想象,运用精细的刻画和生动的比喻,化抽象为具体,把洞箫的悲咽低回的哀音表现得十分形象真切

第二段

(4)本段在全文结构中起到了什么作用

转折过渡

第三段

(1)末尾借客人之口发出了“托遗响于悲风”的感叹。客人为何而“悲”?

①来自“一世之雄”的曹操与“吾与子”的触景对比(古人与今人对比——英雄不在)

②宇宙无穷而人生短暂,人渺如沧海一粟,江水无穷而人生须臾。(人生与宇宙对比——人生不永恒)

陈子昂:念天地之悠悠,独怆然而涕下

曹操:对酒当歌,人生几何,譬如朝露,去日苦多

杨慎:滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄

苏轼:大江东去浪淘尽,千古风流人物

辛弃疾:千古江山,英雄无觅孙仲谋处

第三段

(1)末尾借客人之口发出了“托遗响于悲风”的感叹。客人为何而“悲”?

③由理想现实矛盾生悲(理想与现实的对比——脱俗不得)

渴望“挟飞仙以遨游,抱明月而长终”,却“知不可乎骤得”

第四段

(1)作者是怎样劝慰客人,听他从悲情中解脱出来?

(1)变与不变

角度一:变。天地万物都在变,水奔流不息,月阴晴圆缺。

角度二:不变。万物同人都是永恒。

未尝往也(江水永流)

卒莫消长(明月常在)

物我无尽(万物永存)。

(二)取与不取

取:江山之清风,山间之明月

不取:苟非吾之所有,虽一毫而莫取

作者对荣辱得失的淡然/达观

赤壁赋的佛道儒思想

“纵一苇之所如,凌万顷之茫然”“浩浩乎如冯虚御风……飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙”“挟飞仙以遨游,抱明月而长终”

道家:率性无拘、自由奔放的生活,超脱物外,没有官场的政治束缚的内心的愉悦和宁静。

“望美人兮天一方”“固一世之雄也,而今安在哉”

儒家:希望能够建功立业,经世济民,这是一种“积极用世”的思想。

“水与月”,变与不变,洗盏更酌

佛教:忘我无忧,四大皆空

有人说,文中的“客”并不存在,只是作者假托客之口来表达自己的感情,同学们认为这里的“客”是否存在,为什么?如果不存在,作者为什么要做这样的处理呢

“主客问答”是汉赋继承了先秦诸子问答体散文而发展来的特点。“客”与“主”看似两人,实为一人,两者的问与答是作者彼时彼地内心复杂情感的真实流露,是一种虚拟的对话形式。

司马相如《子虚》《上林》二赋中虚构了子虚,乌有先生等艺术形象后,赋体作品中的问答主客皆为虚拟人物。而且在“主客问答”模式中“客”大多以“主”为虚,“主”是立论的出发点和归宿点。虚设主客都是为“主”申述某种观点或思想倾向的。

不管是不是虚拟人物,但可以肯定的是《赤壁赋》字仲要反映的是苏轼本人“彼时彼地理想与现实、有限与无限、渺小与伟大等种种复杂情感的冲突与激荡”。

如此处理的原因

①使行文显得奇曲多变。

②以“主客问答”的形式纾解自己,也是对政敌的一种暗示:我虽然遭受迫害,贬谪黄州,但我的日子过得不差,既不寂寞也无苦恼,这实际上是一种抗议。

②“主客”实为一体,分别反映了作者积极和消极的心态。

写作手法:

1.写景、叙事、抒情、议论紧密结合。

月夜泛舟——怀古伤今——超脱人生

(舒畅)——

(悲叹)

——(欢快)

由游起兴,由景生情,由情入理

2.比喻,语言优美形象。还借助夸张、想象,运用精细刻画和生动的比喻,把洞箫表现得形象。

3.材料安排,结构严谨,过渡自然。

“乐——悲——喜

赤壁赋

苏轼

苏轼(1037——1101年),字子瞻,号东坡居士,四川眉州眉山人。

与其父苏洵、弟苏辙同列“唐宋八大家”,后人称之为“三苏”。

黄州

赤壁

苏轼

乌台诗案

乌台诗案发生于元丰二年(1079年),时御史何正臣上表弹劾苏轼,奏苏轼移知湖州到任后谢恩的上表中,用语暗藏讥刺朝政,御史李定也曾指出苏轼四大可废之罪。这案件先由监察御史告发,后在御史台狱受审。所谓“乌台”,即御史台,因官署内遍植柏树,又称“柏台”。柏树上常有乌鸦栖息筑巢,乃称乌台。所以此案称为“乌台诗案”。

原来,苏轼步入仕途之日,正值王安石变法之时。朝廷上革新派和守旧派两军对峙,斗争激烈。苏轼站在守旧派的立场上,多次上书神宗,表明自己的反对态度,并请求尽快制止变法。请求未果,于是希望离开政治斗争的旋涡,故上书请求外任。获准后,先任杭州通判,三年后,又到密州、徐州、湖州等地任知州。在此期间,苏轼针对新法推行中出现的问题,写了一些讥讽新法的诗文,引起了一些人的嫉恨。任湖州知州后不久,乌台诗案便发生了。宋神宗在接受了何正臣、舒亶等御史们对苏轼的指控后,派遣太常博士皇甫遵前往湖州拘捕苏轼。押解至京后,苏轼被投入御史台的监狱。何、舒等人把苏轼写的诗深文周纳、无限上纲、曲解附会,目的是欲陷彼于罪,置彼于死地。

乌台诗案

1079年,因苏轼反对王安石新法,李定、何正臣等人摘取苏轼的诗作中的部分语句,以谤讪新政的罪名逮捕了苏轼。这案件先由监察御史告发,后在御史台(因官署内遍地种植柏树,上有乌鸦栖息筑巢,乃称“乌台”)狱受审,几乎被置于死地,后来经多方(包括王安石、苏辙)营救,才获释,贬为黄州团练副使。

文字狱

政治斗争的受害者

心似已灰之木,身如不系之舟。

问汝平生功业,黄州惠州儋dān州。

——《自题金山画像》

“这一切,使苏东坡经历了一次整体意义上的脱胎换骨,也使他的艺术才情获得了一次蒸馏和升华,他,真正地成熟了--与古往今来许多大家一样,成熟于一场灾难之后,成熟于灭寂后的再生,成熟于穷乡僻壤,成熟于几乎没有人在他身边的时刻。”

——余秋雨

赋

赋是我国古代的一种文体,兼具诗歌和散文的性质。其特点是“铺采摛chī文,体物写志”,侧重于写景,借景抒情。

铺陈文采,描摹事物,抒发志向(情感)

以屈原为代表的“骚赋”,汉代为代表的“辞赋”,魏晋以后的“骈赋”,唐代又由骈体转为“律赋”,宋代以散文形式写,称为“文赋”。著名的有杜牧的《阿房宫赋》、欧阳修的《秋声赋》、苏轼的《赤壁赋》。苏轼的《赤壁赋》摆脱了魏晋时期铺陈浮华、罗列词藻的文风,紧紧围绕着自己的“志”,追求真情实景。

壬戌

举酒属客

歌窈窕之章

冯虚御风

桂棹

倚歌而和之

愀然

舳舻

山川相缪

酾酒

横槊

渔樵

江渚

匏樽

蜉蝣

扁舟

扣舷

狼藉

枕藉

嫠妇

少焉

徘徊于斗牛之间

是造物者之无尽藏

(rén

xū)

(zhǔ)

(yǎo

tiǎo)

(píng)

(zhào)

(hè)

(zhú

lú)

(qiǎo)

(liáo)

(shī)

(shuò)

(qiáo)

(zhǔ)

(páo

zūn)

(fú

yóu)

(pīan)

(xián)

(jí)

(jiè)

(lí)

(dǒu)

(zàng)

(shǎo)

1.

文章大致写了什么内容?

2.

客与苏子的人生看法有什么不同?

3.

全文的感情是如何变化的?文章可以分为几部分?

夜游赤壁,抒发对人生的感慨。

客-悲观

苏子-乐观

一

(1)

月下泛舟

乐

二

(2~3)

吊古伤今

悲

三

(4~5)

阐述哲理

乐

古代农历日期的别称

朔——农历每月初一

既朔——农历每月初二

蛾眉——农历每月初三、初四

小望——农历每月十四

望——农历每月十五

既望——农历每月十六

立侍——农历每月十七

居侍——农历每月十八

寝侍——农历每月十九

更侍——农历每月二十

晦——农历每月的最后一天

干支纪年:

十天干即:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;

十二地支即:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

第一段

(1)这是本篇“赋”切入主题前一段简短的叙事,可分几层?

(1)第一句。点明时间、人物、地点。

(2)第二、三句。前句写景,后句叙事,为月出之前的情况。

(3)第四-七句。先写景后叙事,为月初之后的情况

第一段

(1)本段展示了怎样的境界?感彩如何?

展示了与友人相聚、泛舟江上、畅饮美酒吟诗诵文、迎风赏月的舒畅飘逸和超然物外的境界。感彩以喜悦为主。

第二段

(1)本段可分几层?营造了怎样的意境?

①作者的歌声

②客人的箫声

营造了一种主客之间,悲喜交集的意境

第二段

(2)歌词中的“美人”指代什么?歌词表达了主人怎样的情怀?

“美人”指所思慕的人,代表一种理想的追求。它表现了作者的政治感慨。“望美人兮天一方”,“天一方”的美人成了他“可望不可即”的追念,抒发了自己思“美人”而不得见的失意和怅惘。

第二段

(3)本段的“悲”从何体现?作者是怎样描写箫声之悲的?

①本段的“悲”从客人悲凉的箫声中体现出来。②作者借助夸张、想象,运用精细的刻画和生动的比喻,化抽象为具体,把洞箫的悲咽低回的哀音表现得十分形象真切

第二段

(4)本段在全文结构中起到了什么作用

转折过渡

第三段

(1)末尾借客人之口发出了“托遗响于悲风”的感叹。客人为何而“悲”?

①来自“一世之雄”的曹操与“吾与子”的触景对比(古人与今人对比——英雄不在)

②宇宙无穷而人生短暂,人渺如沧海一粟,江水无穷而人生须臾。(人生与宇宙对比——人生不永恒)

陈子昂:念天地之悠悠,独怆然而涕下

曹操:对酒当歌,人生几何,譬如朝露,去日苦多

杨慎:滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄

苏轼:大江东去浪淘尽,千古风流人物

辛弃疾:千古江山,英雄无觅孙仲谋处

第三段

(1)末尾借客人之口发出了“托遗响于悲风”的感叹。客人为何而“悲”?

③由理想现实矛盾生悲(理想与现实的对比——脱俗不得)

渴望“挟飞仙以遨游,抱明月而长终”,却“知不可乎骤得”

第四段

(1)作者是怎样劝慰客人,听他从悲情中解脱出来?

(1)变与不变

角度一:变。天地万物都在变,水奔流不息,月阴晴圆缺。

角度二:不变。万物同人都是永恒。

未尝往也(江水永流)

卒莫消长(明月常在)

物我无尽(万物永存)。

(二)取与不取

取:江山之清风,山间之明月

不取:苟非吾之所有,虽一毫而莫取

作者对荣辱得失的淡然/达观

赤壁赋的佛道儒思想

“纵一苇之所如,凌万顷之茫然”“浩浩乎如冯虚御风……飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙”“挟飞仙以遨游,抱明月而长终”

道家:率性无拘、自由奔放的生活,超脱物外,没有官场的政治束缚的内心的愉悦和宁静。

“望美人兮天一方”“固一世之雄也,而今安在哉”

儒家:希望能够建功立业,经世济民,这是一种“积极用世”的思想。

“水与月”,变与不变,洗盏更酌

佛教:忘我无忧,四大皆空

有人说,文中的“客”并不存在,只是作者假托客之口来表达自己的感情,同学们认为这里的“客”是否存在,为什么?如果不存在,作者为什么要做这样的处理呢

“主客问答”是汉赋继承了先秦诸子问答体散文而发展来的特点。“客”与“主”看似两人,实为一人,两者的问与答是作者彼时彼地内心复杂情感的真实流露,是一种虚拟的对话形式。

司马相如《子虚》《上林》二赋中虚构了子虚,乌有先生等艺术形象后,赋体作品中的问答主客皆为虚拟人物。而且在“主客问答”模式中“客”大多以“主”为虚,“主”是立论的出发点和归宿点。虚设主客都是为“主”申述某种观点或思想倾向的。

不管是不是虚拟人物,但可以肯定的是《赤壁赋》字仲要反映的是苏轼本人“彼时彼地理想与现实、有限与无限、渺小与伟大等种种复杂情感的冲突与激荡”。

如此处理的原因

①使行文显得奇曲多变。

②以“主客问答”的形式纾解自己,也是对政敌的一种暗示:我虽然遭受迫害,贬谪黄州,但我的日子过得不差,既不寂寞也无苦恼,这实际上是一种抗议。

②“主客”实为一体,分别反映了作者积极和消极的心态。

写作手法:

1.写景、叙事、抒情、议论紧密结合。

月夜泛舟——怀古伤今——超脱人生

(舒畅)——

(悲叹)

——(欢快)

由游起兴,由景生情,由情入理

2.比喻,语言优美形象。还借助夸张、想象,运用精细刻画和生动的比喻,把洞箫表现得形象。

3.材料安排,结构严谨,过渡自然。

“乐——悲——喜

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读