统编版(部编版)必修 上册第六单元10.1劝学课件18张PPT

文档属性

| 名称 | 统编版(部编版)必修 上册第六单元10.1劝学课件18张PPT |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 478.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-29 12:27:22 | ||

图片预览

文档简介

(共18张PPT)

劝学

荀子

荀子(约公元前313—前238),名“况”,战国末期赵国人,继孔孟之后最著名的儒家学者,也是先秦儒家最后的代表。韩非和李斯都是他的学生。

主张“人性本恶”,但强调后天的环境和教育可以改变人性中的“恶”,因此,他特别重视人的学习,重视教育的作用。

荀子思想体现在《荀子》一书中。《荀子》是荀子及其门人所著。(共32篇,前26篇为荀子所作。)

《劝学》是《荀子》的第一篇。本文是原文前几段的节录。

荀子的文章说理透彻,气势浑厚,多用比喻排比,这些在《劝学》中有所体现。

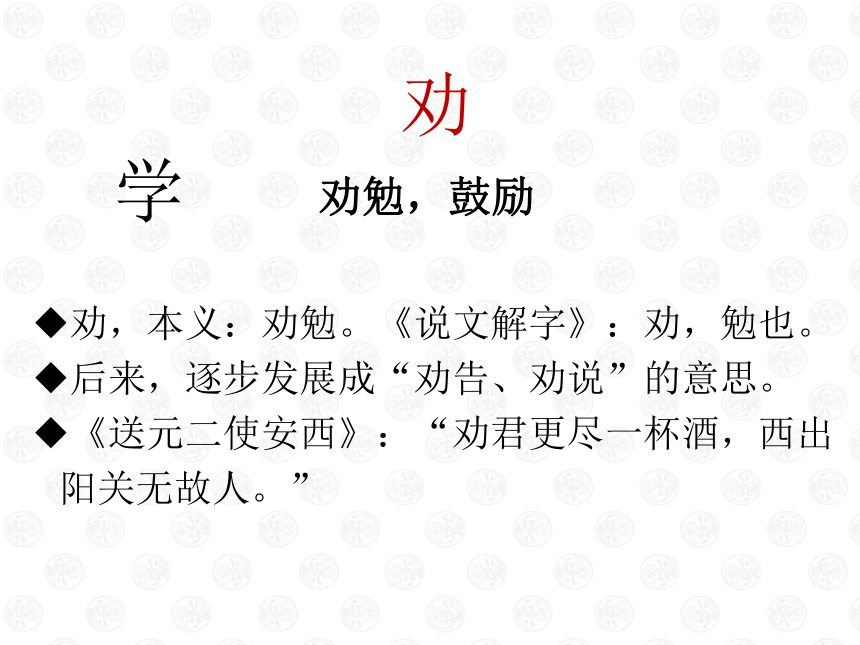

劝

学

劝勉,鼓励

劝,本义:劝勉。《说文解字》:劝,勉也。

后来,逐步发展成“劝告、劝说”的意思。

《送元二使安西》:“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”

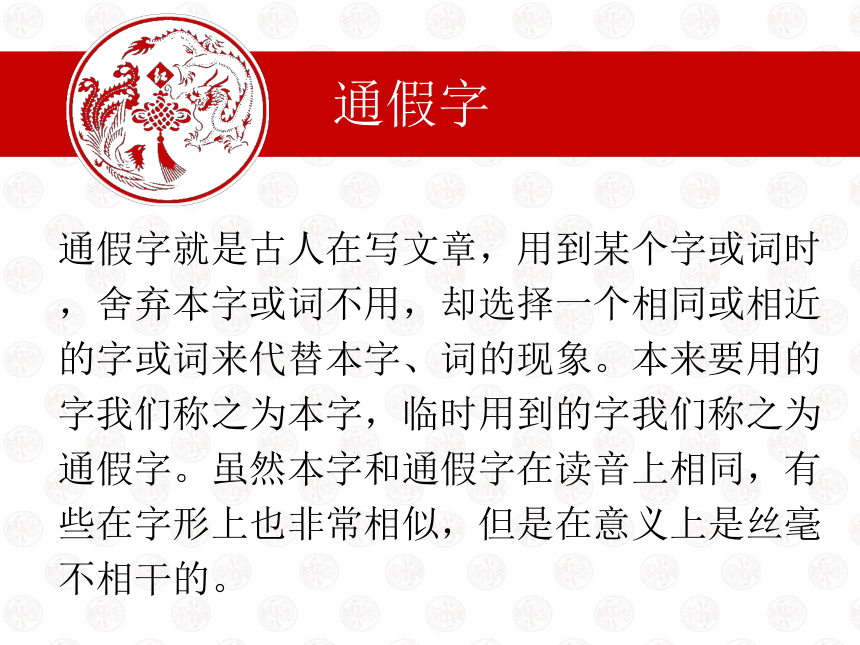

通假字

通假字就是古人在写文章,用到某个字或词时,舍弃本字或词不用,却选择一个相同或相近的字或词来代替本字、词的现象。本来要用的字我们称之为本字,临时用到的字我们称之为通假字。虽然本字和通假字在读音上相同,有些在字形上也非常相似,但是在意义上是丝毫不相干的。

词的小知识

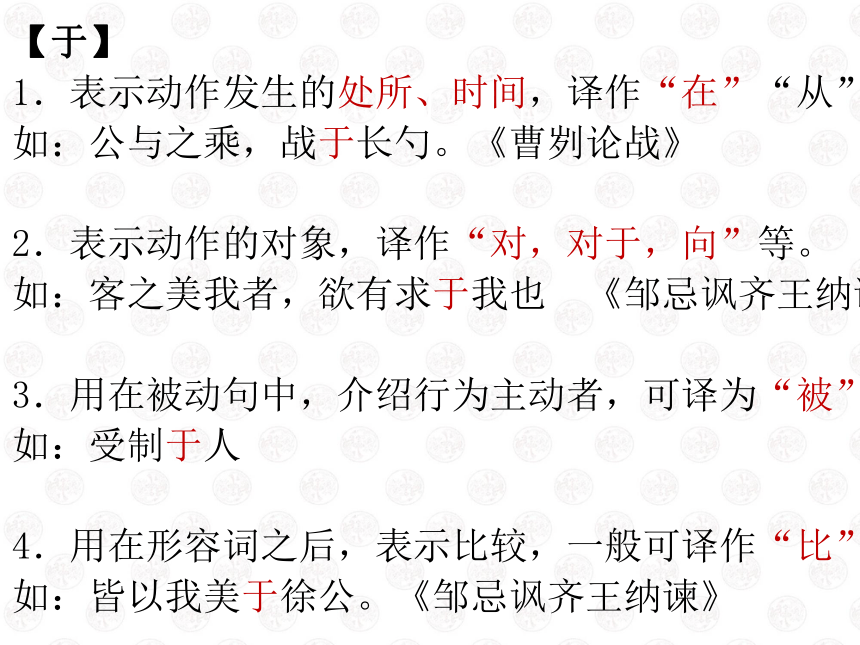

【于】

1.表示动作发生的处所、时间,译作“在”“从”。

如:公与之乘,战于长勺。《曹刿论战》

2.表示动作的对象,译作“对,对于,向”等。

如:客之美我者,欲有求于我也

《邹忌讽齐王纳谏》

3.用在被动句中,介绍行为主动者,可译为“被”。

如:受制于人

4.用在形容词之后,表示比较,一般可译作“比”。

如:皆以我美于徐公。《邹忌讽齐王纳谏》

词的小知识

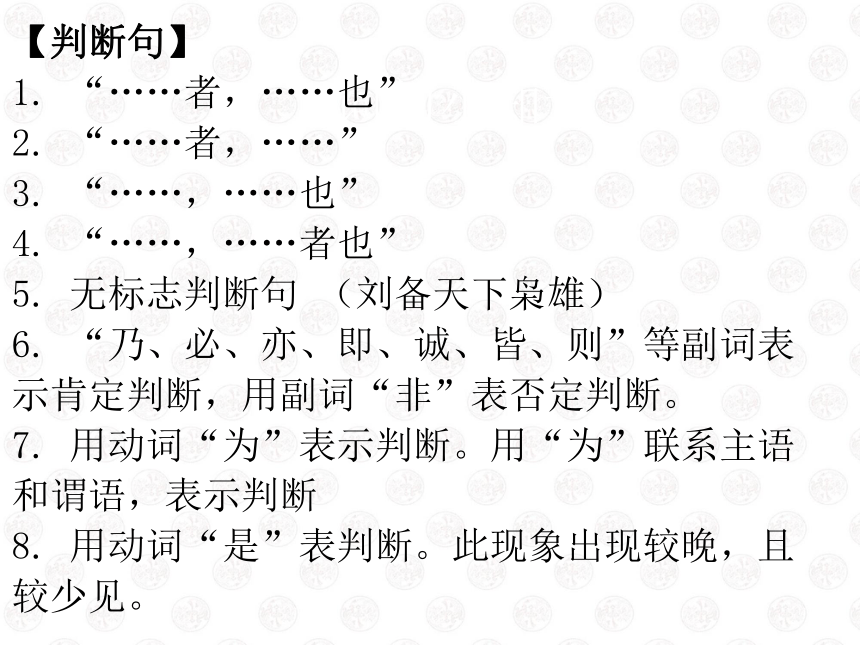

【判断句】

1.?“……者,……也”

2.?“……者,……”

3.?“……,……也”

4.?“……,……者也”?

5.?无标志判断句?(刘备天下枭雄)

6.?“乃、必、亦、即、诚、皆、则”等副词表示肯定判断,用副词“非”表否定判断。?

7.?用动词“为”表示判断。用“为”联系主语和谓语,表示判断?

8.?用动词“是”表判断。此现象出现较晚,且较少见。

词的小知识

比喻论证

比喻论证也叫设喻,是议论中说明事理的方法,用于论证。其基本原则是“以其所知,喻其所不知”,也就是用人们熟知的事物作比喻来论证观点的正确。

如寓言也是比喻论证的一种,刻舟求剑、守株待兔等,同样也有深入浅出的效果。

词的小知识

【句子成分】

(定)主

//

[状]

谓

<补>(定)宾

主语:动作的发出者,由名词、代词充当

谓语:人或事物的动作、情态,说明主语如何。一般由动词充当,也有的由形容词充当。

如:花真多。

宾语:在动词后,是动词的支配对象,由名词、代词充当。

词的小知识

【句子成分】

(定)主

//

[状]

谓

<补>(定)宾

状语:在谓语前对其修饰和限制的成分。标志为“地”

如:狠狠地打

多么美丽

补语:谓语后起补充作用的词。标志为“得”

他跑得很快

定语:在主语或宾语前对其进行修饰和限制的成分。标志为“的”

如:我的书

美丽的花

词的小知识

练习:

1、我【悄悄地】披了大衣。

2、它剥蚀了(古殿檐头浮夸的)琉璃。

3、山上闪出(疏落的)灯光。

主语

状语

谓语

宾语

主语谓语

定语

宾语

主语

谓语

定语

宾语

(先找出主谓宾)

词的小知识

状语后置句(介词结构后置)

现代汉语中状语置于谓语之前,若置于位于之后便是补语。但在文言文中,没有补语。所以往往要后置状语充当补语。

在谓语后有出现由“于/以/乎”+名词构成的介词结构,一般为状语后置。

例:客之美我者,欲有求于我也。

青,取之于蓝而青于蓝;冰,水为之而寒于水。

君子博学而日参省乎己

词的小知识

定语后置

定语出现在主语或宾语之后,一般为定语后置。

例:蚓无爪牙之利,筋骨之强。

予谓菊,花之隐逸者也。——“隐逸之花”。可译为“具有隐逸气质的花

之:定语后置的标志。

词的小知识

【而】

连词,连词的功能是表示前后两个词的关系。

“A而B”的结构

1.表并列,可译为“并且”。

A、B之间无主次轻重之分。在地位和作用上是平等的。

如何判断:A、B两词能否互换位置。互换后不影响句意表达。

例子:

则知明而行无过矣。(《劝学》)

溪深而鱼肥。(欧阳修《醉翁亭记》)

词的小知识

2.表示承接、瞬接关系。可译为“就”“接着”。

A、B之间有一种动作行为的前后相承关系。

A先发生,B后发生。A、B之间不能调换。

例子:

临溪而渔。(《醉翁亭记》)

3.表示递进关系。可译为“而且”

。

B的语意比A更进一层

例子:

君子博学而日参省乎己(《劝学》)

词的小知识

【而】

4.表示转折关系。可译为“但是”“却”。

青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)

5.表示假设关系。可译为“如果”“假如”。

后项B结果是在前项A假设的基础上产生的。

诸君而有意,瞻予马首可也。(《冯婉贞》)

词的小知识

【而】

6.表示修饰关系,即连接状语。可译为“……地样子”

。也可不译。

面山而居(《愚公移山》)

吾尝跂而望矣(《劝学》)

“而”

顺口溜

左右平等表并列,?

前后动作表承接,?

后面意深表递进,?

后面意转表转折,?

动作未发表假设,?

前面条件表假设,?

前因后果表因果,?

连接状谓表修饰。

劝学

荀子

荀子(约公元前313—前238),名“况”,战国末期赵国人,继孔孟之后最著名的儒家学者,也是先秦儒家最后的代表。韩非和李斯都是他的学生。

主张“人性本恶”,但强调后天的环境和教育可以改变人性中的“恶”,因此,他特别重视人的学习,重视教育的作用。

荀子思想体现在《荀子》一书中。《荀子》是荀子及其门人所著。(共32篇,前26篇为荀子所作。)

《劝学》是《荀子》的第一篇。本文是原文前几段的节录。

荀子的文章说理透彻,气势浑厚,多用比喻排比,这些在《劝学》中有所体现。

劝

学

劝勉,鼓励

劝,本义:劝勉。《说文解字》:劝,勉也。

后来,逐步发展成“劝告、劝说”的意思。

《送元二使安西》:“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”

通假字

通假字就是古人在写文章,用到某个字或词时,舍弃本字或词不用,却选择一个相同或相近的字或词来代替本字、词的现象。本来要用的字我们称之为本字,临时用到的字我们称之为通假字。虽然本字和通假字在读音上相同,有些在字形上也非常相似,但是在意义上是丝毫不相干的。

词的小知识

【于】

1.表示动作发生的处所、时间,译作“在”“从”。

如:公与之乘,战于长勺。《曹刿论战》

2.表示动作的对象,译作“对,对于,向”等。

如:客之美我者,欲有求于我也

《邹忌讽齐王纳谏》

3.用在被动句中,介绍行为主动者,可译为“被”。

如:受制于人

4.用在形容词之后,表示比较,一般可译作“比”。

如:皆以我美于徐公。《邹忌讽齐王纳谏》

词的小知识

【判断句】

1.?“……者,……也”

2.?“……者,……”

3.?“……,……也”

4.?“……,……者也”?

5.?无标志判断句?(刘备天下枭雄)

6.?“乃、必、亦、即、诚、皆、则”等副词表示肯定判断,用副词“非”表否定判断。?

7.?用动词“为”表示判断。用“为”联系主语和谓语,表示判断?

8.?用动词“是”表判断。此现象出现较晚,且较少见。

词的小知识

比喻论证

比喻论证也叫设喻,是议论中说明事理的方法,用于论证。其基本原则是“以其所知,喻其所不知”,也就是用人们熟知的事物作比喻来论证观点的正确。

如寓言也是比喻论证的一种,刻舟求剑、守株待兔等,同样也有深入浅出的效果。

词的小知识

【句子成分】

(定)主

//

[状]

谓

<补>(定)宾

主语:动作的发出者,由名词、代词充当

谓语:人或事物的动作、情态,说明主语如何。一般由动词充当,也有的由形容词充当。

如:花真多。

宾语:在动词后,是动词的支配对象,由名词、代词充当。

词的小知识

【句子成分】

(定)主

//

[状]

谓

<补>(定)宾

状语:在谓语前对其修饰和限制的成分。标志为“地”

如:狠狠地打

多么美丽

补语:谓语后起补充作用的词。标志为“得”

他跑得很快

定语:在主语或宾语前对其进行修饰和限制的成分。标志为“的”

如:我的书

美丽的花

词的小知识

练习:

1、我【悄悄地】披了大衣。

2、它剥蚀了(古殿檐头浮夸的)琉璃。

3、山上闪出(疏落的)灯光。

主语

状语

谓语

宾语

主语谓语

定语

宾语

主语

谓语

定语

宾语

(先找出主谓宾)

词的小知识

状语后置句(介词结构后置)

现代汉语中状语置于谓语之前,若置于位于之后便是补语。但在文言文中,没有补语。所以往往要后置状语充当补语。

在谓语后有出现由“于/以/乎”+名词构成的介词结构,一般为状语后置。

例:客之美我者,欲有求于我也。

青,取之于蓝而青于蓝;冰,水为之而寒于水。

君子博学而日参省乎己

词的小知识

定语后置

定语出现在主语或宾语之后,一般为定语后置。

例:蚓无爪牙之利,筋骨之强。

予谓菊,花之隐逸者也。——“隐逸之花”。可译为“具有隐逸气质的花

之:定语后置的标志。

词的小知识

【而】

连词,连词的功能是表示前后两个词的关系。

“A而B”的结构

1.表并列,可译为“并且”。

A、B之间无主次轻重之分。在地位和作用上是平等的。

如何判断:A、B两词能否互换位置。互换后不影响句意表达。

例子:

则知明而行无过矣。(《劝学》)

溪深而鱼肥。(欧阳修《醉翁亭记》)

词的小知识

2.表示承接、瞬接关系。可译为“就”“接着”。

A、B之间有一种动作行为的前后相承关系。

A先发生,B后发生。A、B之间不能调换。

例子:

临溪而渔。(《醉翁亭记》)

3.表示递进关系。可译为“而且”

。

B的语意比A更进一层

例子:

君子博学而日参省乎己(《劝学》)

词的小知识

【而】

4.表示转折关系。可译为“但是”“却”。

青,取之于蓝,而青于蓝(《劝学》)

5.表示假设关系。可译为“如果”“假如”。

后项B结果是在前项A假设的基础上产生的。

诸君而有意,瞻予马首可也。(《冯婉贞》)

词的小知识

【而】

6.表示修饰关系,即连接状语。可译为“……地样子”

。也可不译。

面山而居(《愚公移山》)

吾尝跂而望矣(《劝学》)

“而”

顺口溜

左右平等表并列,?

前后动作表承接,?

后面意深表递进,?

后面意转表转折,?

动作未发表假设,?

前面条件表假设,?

前因后果表因果,?

连接状谓表修饰。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读