新疆乌市第四高中2020-2021学年高二下学期期末考试语文试卷 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 新疆乌市第四高中2020-2021学年高二下学期期末考试语文试卷 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 95.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-28 20:08:35 | ||

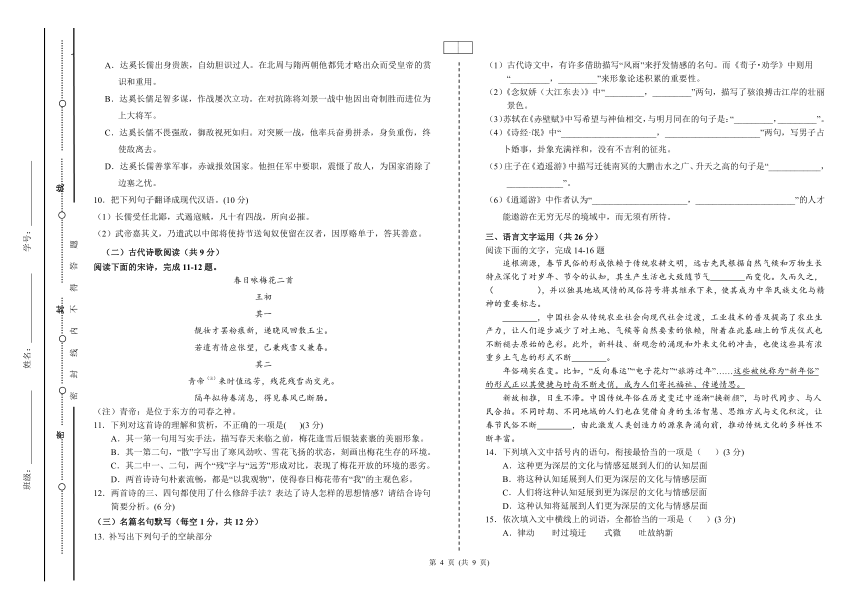

图片预览

文档简介

乌市第四高中2020-2021学年高二下学期期末考试

语文试卷

考试时间为120分钟,满分150分。请将答案直接答到试题指定的答题纸上,否则不得分。

现代文阅读(共24分)

论述类文本阅读(共9分)

阅读下面的文字完成1-3题

生态文学的勃兴,是当前文学创作领域不容小视的重要现象。近些年来,涌现出了许多有影响的生态文学作品,摘取了一些重要的文学奖项,产生了广泛的社会影响,如肖亦农的报告文学《毛乌素绿色传奇》、李青松的《一种精神》《乌梁素海》《薇甘菊——外来物种入侵中国》、叶多多的《一个人的滇池保卫战》、哲夫的《水土中国》等。

生态文学的兴盛是中国现实发展的呼唤与内在需要。从“再造一个秀美山川”到美丽中国、绿色中国建设,从倡导人与自然和谐共处的科学发展观到创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设五位一体总体布局,国家治理体系和治理理念的转变,彻底改变了落后的发展观念,提升了生态文明的地位,从而极大地激发了生态文学的生机与活力。

当下生态文学的繁盛有着深刻的历史渊源和深厚的文学文化积淀基础。我国古代的山水诗、田园诗以及后来的游记、风景散文等文学作品,堪称最早的生态文学。而自古便有的天人合一、天行健、人与自然和谐与共、美即和谐、各美其美、美美与共等深刻的哲学思想,更是沉淀在每一个中国人心理深处的文化基因。中国历来重视生态和环境,重视自然与和谐。中和、协和、平和,是中国哲学的基本要义,也是生态文学的根本主题。

生态问题催生了生态文学,生态文学是以自觉的生态意识反映人与自然关系的文学,强调人对自然的尊重,强调人的责任和担当。这是从考察改革开放特别是上世纪80年代以来兴起的生态文学而得出的结论。在这一时期,率先出现的一批生态文学代表性的作品如徐刚的《伐木者,醒来!》《江河并非万古流》等,关注中国的森林滥伐、风沙肆虐、国土污染等生态环境问题,以鲜明的问题意识和批判精神赢得文坛瞩目,从而为生态文学名分的确立与崛起奠定了基础。

从题材内容上看,生态文学可以区分为植物文学(包括森林文学)、动物文学、大自然文学、生态文明建设或环境文学、水文学等。生态文学的体裁样式则囊括了小说、诗赋、散文、报告文学和儿童文学等。植物文学如梁衡近些年来踏寻采写的“中华人文古树系列”散文,动物文学如乌热尔图的《七叉犄角的公鹿》、姜戎的《狼图腾》等,大自然文学如刘先平的《走进帕米尔高原》《美丽的西沙群岛》等,水文学如哲夫的《水土中国》,秦岭的《在水一方》等。

生态文学中所占比重和产生社会影响更大的是关于生态文明建设和生态问题的纪实作品。何建明的《那山,那水》、肖亦农的《毛乌素绿色传奇》等是反映生态建设主题的代表性作品。生态问题报告文学分量很重,更易引人警醒启人深思。譬如李林樱的《生存与毁灭:长江上游及三江源地区生态环境考察纪实》、哲夫的“江河三部曲”《长江生态报告》《黄河生态报告》《淮河生态报告》。以生态及开发建设为主题的生态文学,其价值必然超越文学。它在推动自然环境保护建设、改善人与自然的关系等方面发挥积极作用,在倡扬科学发展观、赞美绿色和谐生态伦理等方面,对读者产生正面的潜移默化的影响。因此,优秀的生态文学是一种有现实指向性和长远意义的行动文学。

今天,生态文学创作的视野与面向正在逐步地打开、拓展,生态文明理念日益成为全社会的共识。国家经济社会发展也对生态文学提出了更高的要求。创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,势必将影响并改变生态文学的观念创新、取材、立意、视角和面貌。只要保持与生态紧密的关联,生态文学就一定能接上地气,获得蓬勃生机与活力。

(摘编自李朝全《生态文学,中国文学的新生长点》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )(3分)

A.国家治理体系和治理理念的深刻转变,直接激发了生态文学的生机与活力。

B.沉淀在每一个中国人内心深处的哲学思想,正是生态文学反映的根本主题。

C.生态文学是由生态问题催生的,它强调人对自然的尊重、人的责任和担当。

D.生态文学题材内容类型丰富,各自的代表性作品众多,整体比重相对均衡。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )(3分)

A.文章先指出当前文学创作领域出现了生态文学勃兴的现象,进而阐述了勃兴的原因,区分了生态文学种类,思路清晰,说服力强。

B.文章第六段采用了举例论证的方法,通过列举何建明、肖亦农、李林樱、哲夫等人的作品,有力地支撑了本段观点。

C.文章末段承接上文的论述,进一步指出生态文学发展正处于历史机遇期,同时也点明了生态文学蓬勃发展的有效途径。

D.文章从文学作品、哲学思想、哲学要义等方面说明生态文学的历史渊源和文学文化积淀基础,在逻辑上是逐层递进的。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.“既要金山银山,更要碧水蓝天。”体现了生态文学提倡的人与自然和谐共生的观念。

B.要想创造出更受读者欢迎的生态文学作品,就需要与生态保持联系,贯彻生态文明理念。

C.生态文学在选材、立意等方面并非一成不变,它将受到国家经济、社会发展等因素的影响。

D.生态文学一直从正面反映自然环境保护、赞美绿色和谐生态伦理,其价值必然超越文学。

文学类文本阅读(共15分)

阅读下面文字,完成4-6题

我只欠母亲

赵鑫珊

人生的笑和哭常常发生在同一时刻。

一九五五年八月上旬,我一直在期待录取通知书的到来,前途未卜。是否能考取,没有把握,虽然自我感觉考得不错。是否能考取第一志愿第一学校,更是个未知数。不能有奢望。

八月中旬,羊子巷、马家巷一带有几位考生已经接到通知,更叫我心焦——这也是我平生第一次体验到什么是心焦或焦虑。不安和焦虑也会有助于打碎平庸。

邮递员骑着自行车一天送两回信:上午约十点,下午约四点。我是天天盼决定命运的信件。

一天下午,我在马家巷大院内同一群少年玩耍。

“赵鑫珊,通知书!”邮递员的叫声。

我拆信的手在颤抖。旁边围观的少年首先叫了起来:“北京大学!”

中国章回小说常用这样两句来形容人的幸福时刻:“洞房花烛夜,金榜题名时。”

我看到母亲的表情是满脸堆笑,为儿子的胜利。

第二天,母亲为我收拾行装。一共带两个箱子,一条绣花被子。

母亲把一件件衣服放进箱里,并用双手抚平,泪水便滴在衣服上。

“妈,你哭什么?我考上了,你应该快活才是!”我这一说,妈妈的泪水流得更多,但她没有解释她为什么哭。

后来我成长了,读到唐诗“慈母手中线,游子身上衣。临行密密缝,意恐迟迟归。谁言寸草心,报得三春晖”,才渐渐明白母亲为什么暗暗垂泪。

母亲不善言辞。她预感到,儿子这一走,在娘身边的日子就不会多。母亲的预感是对的。大学六年,我一共回过三次家。加起来的时间不到两个月。主要原因是买不起火车票。

母亲死后二十年,大妹妹才告诉我,我去北京读书的头两年,妈妈经常哭,以至于眼睛受伤,到医院去看眼科。

听妹妹这样述说往事,我发呆了好一阵子。我对不起母亲!过去我不知道这件事。我后悔我给母亲的信很少且太短。

后来邻居对我说:“你娘总是手拿信对我们说:‘你们看我儿子的信,就像电报,只有几行字!’”我总以为学校的事,母亲不懂,不必同母亲多说——今天,我为我的信而深感内疚!在校六年,我给母亲报平安的家信平均每个月一封。每封不会超过三百个字。

六年来,我给母亲的信是报喜不报忧。这点我做得很好。我的目的很明确,不让母亲为我分心、牵挂、忧愁。按性格,我母亲的忧心太重,不开朗。以下事情我就瞒着母亲:我非常穷,却老说我的助学金很多、足够。去学校报到,母亲东借西借,为我凑了三十元,后来我就再也没有向母亲要过一分钱。当时我父亲已接近破产,家境贫穷。“反右”运动我受到处分,也没有告诉母亲。读到四年级,我故意考试考砸主动留一级,更瞒着她。她也没有觉察,我怎么要读六年。

大妹妹问过母亲:“妈,你为什么最喜欢哥?”

“你哥是妈烧香拜佛求来的崽。”

祖父一共有五个儿子。我父亲是长子。母亲头胎和第二胎都是女儿,不到两岁便夭折。不久,我二婶生了儿子叫赵宝珊,这样一来大家庭的长孙便在二房,不在大房。我母亲的地位大受威胁,遭到歧视。在饭桌上,祖父常用讽刺的口吻,冷言冷语敲打我母亲:“先长胡子的,不如后长须的。”意思是二婶后来者居上,先得了儿子,我母亲落后了。上世纪三十年代的中国,重男轻女,母以子贵现象很严重。

母亲忠厚、老实,只好把眼泪往肚子里咽。她偷偷地去万寿宫拜佛,求菩萨保佑赐给她一个儿子。不久我出生了。

我刚四岁,母亲便让我读书,发蒙,为的是赶上大我两岁的宝珊。所以整个小学、中学,我和堂兄宝珊都是同年级。母亲的良苦用心只有等到我进了大学,我才知道。母亲说:“你为娘争了口气!”

离开家乡的前一夜,妈舍不得我,抱着我睡。当时我十七岁。其实自我出生,从没有离开过娘。好在我走后,还有弟弟妹妹在母亲身边。

往北京的火车渐渐开动的时候,我看到我母亲、大妹妹梅秋(十岁)、弟弟光华(八岁)和小妹云秋(四岁)久久站在站台上目送我。这回妈没有哭。

我这个人,活到今天,谁也不欠,只欠我母亲的,没有能在她身边侍奉她八年、十年,使我深感内疚。

4. 下列对文章相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是

A. 我临行前,母亲暗暗垂泪是因为她明白到儿子这一走,等待她的将是聚少离多的苦闷日子。

B. 本文用拙朴自然的语言,真挚动人的情感,勾勒出一个含情脉脉的儿子对母亲忏悔式的追忆。

C. 我收到通知书时,母亲满脸堆笑,为儿子的胜利感到欣慰,为自己的良苦用心感到满足,更对儿子今后似锦的前程充满期望。

D. 这是一篇源自作者心扉的文章,夹杂着对自己过去无知的愧疚和对母亲感恩似的怀念,读来扣人心扉。

5. 文章开头写道“人生的笑和哭常常发生在同一时刻”,有何意义?请结合全文内容分析。(6分)

6. 在文中作者多次用细节描写追忆母亲,请举例,并说说分别体现了母亲怎样的性格。(6分)

古诗文阅读(共40分)

文言文阅读(共19分)

阅读下面的文言文,完成7-10题

达奚长儒,字富仁,代人也。长儒少怀节操,胆烈过人。十五袭爵乐安公。周太祖引为亲信,以质直恭勤,授大都督。数有战功,假辅国将军,累迁使持节、抚军将军、通直散骑常侍。平蜀之役,恒为先锋,攻城野战,所当必破之。宣政元年,除左前军勇猛中大夫。后与乌丸轨围陈将吴明彻于吕梁,陈遣骁将刘景率劲勇七千来为声援,轨令长儒逆拒之。长儒于是取车轮数百,系以大石,沉之清水,连毂相次,以待景军。景至船舰碍轮不得进长儒乃纵奇兵水陆俱发大破之俘数千人及获吴明彻以功进位大将军高祖受禅,进位上大将军,封蕲春郡公,邑二千五百户。

开皇二年,突厥沙钵略可汗并弟叶护及潘那可汗众十余万,寇掠而南,诏以长儒为行军总管,率众二千击之。遇于周,众寡不敌,军中大惧,长儒慷慨,神色愈烈。为虏所冲突,散而复聚,且战且行,转斗三日,五兵咸尽,士卒以拳殴之,手皆见骨,杀伤万计,虏气稍夺,于是解去。长儒身被五创,通中者二;其战士死伤者十八九。突厥本欲大掠秦、陇,既逢长儒,兵皆力战,虏意大沮,明日,于战处焚尸恸哭而去。高祖曰:“长儒受任北鄙,式遏寇贼,凡十有四战,所向必摧。自非英威奋发,奉国情深,抚御有方,士卒用命,岂能以少破众,若斯之伟?”

其年,授宁州剌史,寻转鄜州刺史,母忧去职。长儒性至孝,水浆不入口五日,毁悴过礼,殆将灭性,天子嘉叹。起为夏州总管三州六镇都将事,匈奴惮之,不敢窥塞。以病免。又除襄州总管,在职二年,转兰州总管。复转荆州总管三十六州诸军事,高祖谓之曰:“江陵要害,国之南门,今以委公,朕无虑也。”岁馀,卒官。谥曰威。

(摘编自《隋书·列传第十八》)

7.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(3分)

A.景至船舰/碍轮不得进/长儒乃纵奇兵/水陆俱发/大破之/俘数千人及获吴明彻/以功进位大将军/

B.景至/船舰碍轮不得进/长儒乃纵奇兵/水陆俱发/大破之/俘数千人及获吴明彻/以功进位大将军/

C.景至船舰/碍轮不得进/长儒乃纵奇兵/水陆俱发/大破之/俘数千人/及获吴明彻/以功进位大将军/

D.景至/船舰碍轮不得进/长儒乃纵奇兵/水陆俱发/大破之/俘数千人/及获吴明彻/以功进位大将军/

8.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.假,此处是临时担任、代理官职之意,古汉语中还有权、摄、署等词也有代理官职的意思。

B.受禅,指古代王朝更迭,新帝承受旧帝让给的帝位。后来也有以禅让之名,行夺权之实的。

C.可汗,指的是我国古代北方突厥、契丹、蒙古、匈奴等游牧民族建立的汗国的最高统治者。

D.母忧,亦称为“母艰”“内艰”,如若母亲去世,古代朝廷官员按制须离职回祖籍守制三年。

9.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.达奚长儒出身贵族,自幼胆识过人。在北周与隋两朝他都凭才略出众而受皇帝的赏识和重用。

B.达奚长儒足智多谋,作战屡次立功。在对抗陈将刘景一战中他因出奇制胜而进位为上大将军。

C.达奚长儒不畏强敌,御敌视死如归。对突厥一战,他率兵奋勇拼杀,身负重伤,终使敌离去。

D.达奚长儒善掌军事,赤诚报效国家。他担任军中要职,震慑了敌人,为国家消除了边塞之忧。

10.把下列句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)长儒受任北鄙,式遏寇贼,凡十有四战,所向必摧。

(2)武帝嘉其义,乃遣武以中郎将使持节送匈奴使留在汉者,因厚赂单于,答其善意。

(二)古代诗歌阅读(共9分)

阅读下面的宋诗,完成11-12题。

春日咏梅花二首

王初

其一

靓妆才罢粉痕新,递晓风回散玉尘。

若遣有情应怅望,已兼残雪又兼春。

其二

青帝(注)来时值远芳,残花残雪尚交光。

隔年拟待春消息,得见春风已断肠。

(注)青帝:是位于东方的司春之神。

11.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.其一第一句用写实手法,描写春天来临之前,梅花逢雪后银装素裹的美丽形象。

B.其一第二句,“散”字写出了寒风劲吹、雪花飞扬的状态,刻画出梅花生存的环境。

C.其二中一、二句,两个“残”字与“远芳”形成对比,表现了梅花开放的环境的恶劣。

D.两首诗诗句朴素流畅,都是“以我观物”,使得春日梅花带有“我”的主观色彩。

12.两首诗的三、四句都使用了什么修辞手法?表达了诗人怎样的思想情感?请结合诗句简要分析。(6分)

(三)名篇名句默写(每空1分,共12分)

13. 补写出下列句子的空缺部分

(1)古代诗文中,有许多借助描写“风雨”来抒发情感的名句。而《荀子?劝学》中则用“_________,_________”来形象论述积累的重要性。

(2)《念奴娇(大江东去)》中“_________,_________”两句,描写了骇浪搏击江岸的壮丽景色。

(3)苏轼在《赤壁赋》中写希望与神仙相交,与明月同在的句子是:“_________,_________”。

(4)《诗经·氓》中“______________________,______________________”两句,写男子占卜婚事,卦象充满祥和,没有不吉利的征兆。

(5)庄子在《逍遥游》中描写迁徙南冥的大鹏击水之广、升天之高的句子是“____________,_____________”。

(6)《逍遥游》中作者认为“______________________,_______________________”的人才能遨游在无穷无尽的境域中,而无须有所待。

三、语言文字运用(共26分)

阅读下面的文字,完成14-16题

追根溯源,春节民俗的形成依赖于传统农耕文明,远古先民根据自然气候和万物生长特点深化了对岁年、节令的认知,其生产生活也大致随节气 而变化。久而久之,( ),并以独具地域风情的风俗符号将其继承下来,使其成为中华民族文化与精神的重要标志。

,中国社会从传统农业社会向现代社会过渡,工业技术的普及提高了农业生产力,让人们逐步减少了对土地、气候等自然要素的依赖,附着在此基础上的节庆仪式也不断褪去原始的色彩。此外,新科技、新观念的涌现和外来文化的冲击,也使这些具有浓重乡土气息的形式不断 。

年俗确实在变。比如,“反向春运”“电子花灯”“旅游过年”……这些被统称为“新年俗”的形式正以其便捷与时尚不断走俏,成为人们寄托福祉、传递情思。

新故相推,日生不滞。中国传统年俗在历史变迁中逐渐“换新颜”,与时代同步、与人民合拍。不同时期、不同地域的人们也在凭借自身的生活智慧、思维方式与文化积淀,让春节民俗不断 ,由此激发人类创造力的源泉奔涌向前,推动传统文化的多样性不断丰富。

14.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )(3分)

A.这种更为深层的文化与情感延展到人们的认知层面

B.将这种认知延展到人们更为深层的文化与情感层面

C.人们将这种认知延展到更为深层的文化与情感层面

D.这种认知将延展到人们更为深层的文化与情感层面

15.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )(3分)

A.律动 时过境迁 式微 吐故纳新

B.更换 时过境迁 更新 推陈出新

C.更换 日新月异 式微 推陈出新

D.律动 日新月异 更新 吐故纳新

16.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )(3分)

A.这些被统称为“新年俗”的形式正不断走俏,便捷与时尚成为人们以其寄托情思、传递福祉的新符号。

B.这些被统称为“新年俗”形式的正不断走俏,因其便捷与时尚的新符号成为人们寄托情思、传递福祉。

C.这些被统称为“新年俗”的形式正以其便捷与时尚不断走俏,人们寄托情思、传递福祉的新符号。

D.这些被统称为“新年俗”的形式正以其便捷与时尚不断走俏,成为人们寄托情思、传递福祉的新符号。

17. 依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是

法国思想家帕斯卡尔有一句名言:“人是一支有思想的芦苇。”他的意思是说, ,

。可是,即使如此, ,因为 。我们当然不能也不该否认肉身生活的必要,但是,人的高贵却在于他有灵魂生活。作为肉身的人, 。惟有作为灵魂的人,由于内心世界的巨大差异,人才分出了高贵和平庸,乃至高贵和卑鄙。

①人并无高低贵贱之分

②人的生命像芦苇一样脆弱

③人依然比宇宙间任何东西高贵得多

④人有一颗能思想的灵魂

⑤宇宙间任何东西都能致人于死地

A. ②④①③⑤ B. ②⑤③④① C. ④②①③⑤ D. ⑤②③④①

18. 下列选项中引号的用法和其他三项不相同的一项是( )

A.郭沫若说陈毅“将军本色是诗人”,辛弃疾这个人,词人本色是武人,武人本色是政人。

B.在外国的地摊上卖的书,到了国内成了“传世经典”,读者一再受愚弄,令人深思。

C.想到藤野先生,鲁迅就感觉增加了勇气,继续写为“正人君子”之流深恶痛绝的文字。

D.有几个“慈样”的老板到小菜场去收集一些苣的菜叶,用盐一浸,这就是她们难得的佳肴。

19.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过20个字。(6分)

日本人选的2020年度汉字是“密”,实际上①__________,即“疏远”“隔离”,但在更深处又有对亲近的渴望。此刻,文学的作用凸显出来了。在仙台学医时,鲁迅从幻灯片上看到麻木的国人,于是想到医治人的灵魂比身体更重要,而文学就是疗愈灵魂的良药。阅读一部小说,就是②__________,这个世界可能是明亮的,也可能是阴暗的,甚至让人悲伤,但它有一个社交媒体所没有的优势,③__________。只有建立在“整体”基础上的共情和思考,才能对抗“碎片化”时代。

20.请对下列这段新闻报道的文字进行压缩,要求保留关键信息,句子简洁流畅,不超过60字。(5分)

虽然挑战重重,打压频频,但中外科技合作机会窗口在扩大,中国战略回旋空间广阔。中国创新能力提高,除经济体量大、门类齐,还具有承接能力、配套能力、研发能力和人才丰富等优势,只要保持战略定力,坚持创新发展和改革开放不动摇,我国与世界不同创新类型国家仍可在优势领域开展强强合作或梯度创新合作。

手握金刚钻,才揽瓷器活。掌握能够引领全球解决问题的科技实力,有利于掌握国际合作话语权。但从长远看,基础的理论、原创性概念与技术如能在中国大发展,才能说我们在现代科学体系中占有一席之地,有了在更多领域领跑的后劲儿。

科技自立自强,根在自立。何以自立?靠科学的繁荣,必须把繁荣科学作为自立自强的底层逻辑。何以自强?靠创造的能力,也就是引领跃升、赋能发展、激活人才。

四、写作(60分)

21.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

有人说“世界上唯一不变的就是变”,应当“以变应变”。也有人认为“万变不离其宗”,不妨“以不变应万变”。2020年是充满变数的一年,一场疫情改变了太多,而且还将对世界未来产生深远影响,有人说新冠疫情过后,“旧世界”不复存在,“新世界”喜忧参半!更有学者认为,“我们正见证人类历史大转折,世界快速向中国倾斜”。

面对今天“百年未有之大变局”,面对国际国内政治、经济、文化、科技和社会生活等诸多领域深刻的变化,作为国家未来的主人,我们应当如何应对?是“以变应变”,还是“以不变应万变”?是锐意“变”,还是坚守“不变”?为此,学校组织了一场讨论会,让同学们各抒己见,在思想碰撞中提升认识、明确使命。请结合上述内容,选取一个或几个方面,联系实际,写一篇发言稿,谈谈你的思考。

要求:自选角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

乌市第四高中2020-2021学年高二下学期期末考试

语文【答案】

1.C

2.D

3.D

【分析】

1.本题考查学生理解分析文章内容的能力。A.“直接激发”错误。结合“国家治理体系和治理理念的转变,彻底改变了落后的发展观念,提升了生态文明的地位,从而极大地激发了生态文学的生机与活力”可知,应该是先“彻底改变了落后的发展观念,提升了生态文明的地位”,之后才“极大地激发了生态文学的生机与活力”,“直接激发”分析不当。B.“沉淀在每一个中国人内心深处的哲学思想……反映的根本主题”错误。结合“中和、协和、平和,是中国哲学的墓本要义,也是生态文学的根本主题”分析,生态文学反映的根本主题是中和、协和、平和等哲学的基本要义。D.“整体比重相对均衡”错误。结合“生态文学中所占比重和产生社会影响更大的是关于生态文明建设和生态问题的纪实作品”“生态问题报告文学分量很重,更易引人警醒,启人深思”可知,“整体比重”并不均衡。故选C。

2.本题考查学生分析文章的论点、论据和论证方法的能力。D.“在逻辑上是逐层递进的”错误。结合文本内容“我国古代的山水诗、田园诗以及后来的游记、风景散文等文学作品,堪称最早的生态文学”“而自古便有的天人合一、天行健、人与自然和谐与共、美即和谐、各美其美、美美与共等深刻的哲学思想,更是沉淀在每一个中国人心理深处的文化基因”“中国历来重视生态和环境,重视自然与和谐。中和、协和、平和,是中国哲学的基本要义,也是生态文学的根本主题”分析,文学作品、哲学思想、哲学要义等方面为并列关系,论述时候不是“逐层递进”的。故选D。

3.本题考查学生概括分析作者在文中的观点态度的能力。D.“一直从正面反映自然环境保护、赞美绿色和谐生态伦理”错误。结合“以生态及开发建设为主题的生态文学,其价值必然超越文学。它在推动自然环境保护建设、改善人与自然的关系等方面发挥积极作用,在倡扬科学发展观、赞美绿色和谐生态伦理等方面,对读者产生正面的潜移默化的影响”分析,应该是“对读者产生正面的潜移默化的影响”,而不是“正面反映自然环境保护、赞美绿色和谐生态伦理”。故选D。

【答案】4. C

【4题详解】

试题分析:题干要求选出“下列对散文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项”,这是一道综合题,既有内容的考查,也有技巧的考查。首先要明确题干的要求,是“正确”还是“错误”,是“一项”还是“两项”。本题中,C项,“更对儿子今后似锦的前程充满期望”无中生有,从文中来看,“母亲的良苦用心只有等到我进了大学,我才知道。母亲说:‘你为娘争了口气!’”,可见“我”收到通知书时,母亲满脸堆笑主要是为儿子的胜利感到欣慰,为自己的良苦用心感到满足。

5. ①从内容上,体现了“我”收到了通知书,令“我”和母亲都格外高兴,所以“笑”;但这一分别,将是“我”终身的遗憾,从此不能侍奉在母亲身边,所以“哭”。同时,也让读者感受到“我”对母亲深深的愧疚之情。②在结构上,文章是以回忆式的结构安排的,以幸福的情节开头,以忏悔的情绪结尾,而此句正好照应了全文的结构安排,奠定了感情基调,自然地引出下文叙述,有助于读者对散文情感的把握。

6. ①不善言辞:默默为“我”收拾行李,暗暗垂泪。②充满母爱:为儿子四处筹钱准备学费。③忠厚、老实:对祖父的讽刺忍气吞声。④好强:偷偷去万寿宫拜佛,为了“我”能赶上堂兄而早早让“我”读书、发蒙。

7.D

8.C

9.B

10.(1)达奚长儒受任于北边边塞,遏制胡人,他共打了十四仗,所到之处,必定挫败敌人。

(2)汉武帝赞许他这种合乎情理的做法,就派苏武以中郎将的身份,让他持节出使匈奴,送留在汉朝的匈奴使者,趁机赠以丰厚的礼物给单于,回报他的好意。

【解析】

7.本题考查学生文言断句的能力。“船舰”是语句“船舰碍轮不得进”的主语,不应该断开,排除A项、C项。“及”应该是“等到”的意思,“俘”的宾语是“数千人”,“及”前面应该断开,结合句意内容分析,排除B项。句意:刘景到了,船舰被车轮所阻,不能前进。长儒于是派出奇兵,水陆两地一同发动,大破刘景,俘虏几千人。等到俘虏吴明彻后,长儒因战功升任大将军。故选D。

8.本题考查了解并掌握常见的古代文化知识的能力。C.“指的是我国古代北方突厥、契丹、蒙古、匈奴等游牧民族建立的汗国的最高统治者”错误。匈奴的最高统治者为单于。古代北方阿尔泰语系民族鲜卑、回纥、柔然、铁勒(高车)、突厥、吐谷浑、阻卜、女真等部族对首领皆称可汗。“单于”,是匈奴人对他们部落联盟首领的专称,意为广大之貌。故选C。

9.本题考查学生概括和分析文章内容的能力。B.“在对抗陈将刘景一战中他因出奇制胜而进位为上大将军”错误。结合“高祖受禅,进位上大将军,封蕲春郡公,邑二千五百户”分析,达奚长儒进位上大将军是在隋高祖登基之后。

故选B。

10.本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。

(1)得分点:“长儒受任北鄙”,“长儒受任(于)北鄙”(省略句);鄙,边远的地方;遏,遏制;凡,一共、总共;摧,挫败。

(2)得分点:嘉,赞许;“匈奴使留在汉者”,定语后置,“留在汉朝的匈奴使者”;因,趁机;答,回报。

参考译文:

达奚长儒,字富仁,代地人。长儒小时即有节操,胆略超过常人。十五岁承袭爵位为乐安公。周太祖把他作为亲信,因他朴实直率谦恭勤勉,授予大都督之职。他多次立下战功,代理辅国将军,多次升迁到任使持节、抚军将军、通直散骑常侍。在平定西蜀的战争中,他总当先锋,攻城野战,所到之处都能攻破。宣政元年,被授予左前军勇猛中大夫。后与乌丸轨包围陈国将领吴明彻于吕梁,陈国派骁将刘景率劲旅七千来增援,乌丸轨命令达奚长儒迎战援军。长儒于是取来几百车轮,系上大石头,沉到清水里去,让车轮连着车轮,以等待刘景的授军。刘景到了,船舰被车轮所阻,不能前进。长儒于是派出奇兵,水陆两地一同发动,大破刘景,俘虏几千人。等到俘虏吴明彻后,长儒因战功升任大将军。隋高祖受禅登基,长儒升任上大将军,封为蕲春郡公,食邑二千五百户。

开皇二年,突厥的沙钵略可汗和他弟弟叶护以及潘那可汗,率领十几万人马,向南方进犯抢掠。朝廷下诏让达奚长儒担任行军总管,率部二千人迎击他们。双方相遇于周,长兵力寡不敌众,军中士卒十分恐惧,长儒慷慨激昂,神色更壮烈。他们被胡人所冲击,打散了,又聚集起来,一边奋战一边行进,转战了三天,各种兵器全部用光了,士兵就用拳头殴打胡人,以至手上的骨头都显露出来了,杀伤数以万计的敌人,突厥人士气略降,长儒于是解围离去。长儒身受五处创伤,其中被杀穿的地方有两处。他的战士,战死或受伤的有十分之八九。突厥人本想大肆抢掠秦州、陇右一带,遭遇长儒之后,长儒的士兵全都竭力奋战,突厥士气大丧。次日,突厥在交战处焚烧尸体,大哭而离去。高祖皇帝说:“达奚长儒受任于北边边塞,遏制胡人,他共打了十四仗,所到之处,必定挫败敌人。如果不是长儒英勇奋发,对国家有很深的感情,士卒又服从命令,怎能以少破众,像这样伟大?”

这年,长儒任宁州刺史,继而转任鄜州刺史,因母亲去世而离职。长儒生性极为孝顺,他不吃不喝达到五天,哀伤憔悴超过礼制,身体几乎将要垮了,天子对他赞许叹赏不已。(丧期满后)长儒被起用任夏州总管三州六镇都将事,匈奴人怕他,不敢窥探边塞。因病免职。后又任襄州总管,在职二年后,转任兰州总管。又转任荆州总管三十六州诸军事。高祖对他说:“江陵是要害,是国家的南大门。如今交给你,我不用担心了。”过了一年多,在官任上去世。谥号叫“威”。

11.C

【分析】

11.本题考查学生分析理解诗歌内容、鉴赏诗歌表达技巧的能力。C. “两个‘残’字与‘远芳’形成对比,表现了梅花开放的环境的恶劣”错误。这两句是说春天来临时梅花尚有悠远的芳香,残花和残雪交相辉映,“远芳”指梅花芳香悠远,两个“残”字描写的是梅花凋零和雪将要融化的状态。这两句没有描写梅花开放环境的恶劣,也没有使用对比的手法。故选C。

12.(1)都使用了拟人的修辞手法。其一,第三句说梅花“有情应怅望”,赋予梅花以人的情感;其二,第三和第四句说梅花等待春天的消息,春天来了“已断肠”,把梅花当作人来写。 (2)两首诗都表达了诗人对梅花在春天来临之际就要凋零的伤感。

12.本题考查学生鉴赏诗歌表达技巧、评价诗歌中作者的思想情感的能力。

其一:第三句运用拟人的修辞手法,“若遣有情应怅望”,“怅望”用在梅花上,写出梅花之“惆怅”,赋予了梅花以人的情感。梅花怅望,是因为雪已是残雪,季节已经到了春天,梅花面临凋谢零落的命运。

其二:第三和第四句运用了拟人的修辞,“隔年拟待春消息,得见春风已断肠”,在冰封大地的冬日,梅花期待春天的消息,等到春风吹绿大地,梅花将伴着残雪被远远抛在春天的后面,见到春风已到的消息,梅花已经“断肠”,赋予了梅花人的动作和情感,表现了梅花面临凋零的伤感之情。

这两首诗,诗人“以我观物”,使梅花带有“我”的主观情感。第一首,写春日梅花“应怅望”,第二首又写其“已断肠”,加深了哀伤的程度,两首诗都表达了诗人对梅花在春天来临之际就要凋零的伤感。

13.(1)积土成山,风雨兴焉。(2)惊涛拍岸,卷起千堆雪。(3)挟飞仙以遨游,抱明月而长终。(4)尔卜尔筮,体无咎言。(5)水击三千里,抟扶摇而上者九万里(6)(若夫)乘天地之正,而御六气之辩。

14.C

15.A

16.D

17.B

18.A

【分析】

14.本题考查学生语言表达之情境补写的能力。注意主语的前后一致性,根据下文“并以独具地域风情的风俗符号将其继承下来”可知,主语应是“人们”。A.“文化与情感”做主语,与下句中“将其继承下来”“使其成为中华民族文化与精神的重要标志”无法衔接。B.缺主语。D.“这种认知”做主语,与下句中“将其继承下来”“使其成为中华民族文化与精神的重要标志”无法衔接。故选C。

15.本题考查学生正确使用词语(包括熟语)的能力。“律动”,是指有节奏地跳动,有规律地运动,其特点是有节奏,有规律。“更换”,意思是调换,替换。原文说的是节气,节气的变化是有规律的,故选“律动”。“时过境迁”,是指随着时间的推移,情况发生变化。“日新月异”,意思是每天都在更新,每月都有变化。根据原文“中国社会从传统农业社会向现代社会过渡”的内容可知,此处表达的意思正是随着时间的推移,社会形态发生变化,所以选用“时过境迁”。“式微”,指事物由兴盛而衰落。“更新”,指旧的去了,新的到来。前文提到“新科技、新观念的涌现和外来文化的冲击”,所以选用“式微”更合语境。“吐故纳新”,原指人呼吸时,吐出浊气,吸进新鲜空气,现多用来比喻扬弃旧的、不好的,吸收新的,好的。“推陈出新”,指对旧的文化进行批判地继承,剔除其糟粕,吸取其精华,创造出新的文化。此处的使用对象是“春节民俗”,选用“吐故纳新”合适。故选A。

16.本题考查学生辨析并修改病句的能力。原文画线句子的语病有两处,一是“寄托福祉、传递情思”搭配不当,应改为“寄托情思,传递福祉”;二是句子缺少“成为”的宾语,应在句末加上“的新符号”。A.偷换主语,这句话的主干是“形式成为新符号”,而第二句主语换成了“便捷与时尚”。B.成分残缺,缺宾语,“成为”的宾语缺失。

C.成分残缺,缺谓语“成为”。故选D。

17.【详解】综合来看,几个句子的中心议题是“人的高贵在于他有灵魂生活”,抓住前后的衔接词、照应词排序,第②句中的“芦苇”,照应前文的“芦苇”,“脆弱” 照应第⑤句“都能致人于死地”。第③句“人高贵”与前文的“人脆弱”形成转折关系,并与第④句形成因果关系。第①句“人并无高低贵贱之分”与后文“惟有作为灵魂的人……才分出了高贵和平庸”衔接,由此可选B。

18.【解析】本题考查学生正确使用标点符号的能力。A.引号表示引用。B.引号表示反语,讽刺;C.引号表示反语,讽刺;D.引号表示反语,讽刺。故选A。

19.人们感受到的是这个字的反义

努力感受一个作家所创造的“世界”

它毕竟是“整体”的

【详解】本题考查学生语言表达之情境补写的能力。

第一处,结合“密”“即‘疏远’‘隔离’”分析,前面明确汉字“密”,后面内容明显是“密”的反义,此处可以是说人们感受到这个字的反义。

第二处,结合“阅读一部小说”“这个世界可能是明亮的,也可能是阴暗的,甚至让人悲伤”分析,前面讲阅读小说,后面讲阅读小说感受到的世界特点,语境主要讲阅读一部小说可以让人感受到作家创造的世界。

第三处,结合“优势”“只有建立在‘整体’基础上的共情和思考”分析,此处主要讲阅读一部小说和社交媒体相比,所具有的优势,后面讲“整体”,此处优势为显示“整体”性。

20.我国与世界不同创新类型国家可在优势领域开展合作或梯度创新合作,不断掌握能够引领全球解决问题的科技实力,实现科技自立自强。

【详解】本题考查学生语言表达之压缩语段的能力。

材料一共三段材料。第一段材料主要讲虽然面临挑战和打压,中外科技合作机会还是再加大,我国可以和不同创新类型国家在优势领域开展强强合作或梯度创新合作。

第二段材料主要讲掌握能够引领全球解决问题的科技实力,增强国家的国际影响力。

第三段材料主要讲科技自立自强,底层逻辑是繁荣科学。

根据以上分析,用流畅的语言表达即可。

21.【答案】范文:

以“不变”之智慧,应对“百年未有之大变局”

亲爱的老师、同学们:

大家好!

2020年疫情的发生,使人们彼此隔离,高考延期、疫汛交织,每一件事都刺激着国民紧绷的心。在讨论变与不变的课题中,有人认为应该“以变应变”,而我认为,面对变局,我们应该“以不变应万变”,学习“不变”的智慧。

坚守使命,不变的是初心。“纵横不出方圆,万变不离其宗”,语出《荀子?儒效》,其内涵是指尽管形式上变化多端,但事物的本质或目的是不变的,要求我们办事的时候处变不惊,在没有变化时未雨绸缪,提前做好准备,将事物的变化加以充分考虑,解决千变万化的事态发展。正所谓“你永远不知道明天和意外哪一个先来”,面对“变”时,最重要是不离其“宗”,不然我们容易陷入对未知的恐慌,进而自乱阵脚。

疫情的缓和离不开党的领导,离不开中国特色社会主义的制度优势。党牢记使命,以人为本,无论是连夜封城还是紧急调配医护人员支援武汉,国家把百姓的生命健康放在了首位。中国的发展离不开“一方有难,八方支援”的精神,离不开亿万同胞的齐心协力。无论是四川、雅安地震抑或是新冠疫情,我们始终坚守使命,不忘初心。

砥砺前行,不变的是责任。当下,国际形势复杂,某些国家打着民主自由的幌子,公然干涉我国内政。同时,随着信息时代的发展,技术、资源、人才的抢夺异常激烈,不可否认,这是个极速“变”的世界。5G的出现加速了消息的流通,密切了彼此的联系,如今“车马慢”的想法已不符合时代的发展,正如俗话所说“谁掌握了信息,谁就将赢得比赛”。

尽管时代快速变迁,但是,“不变”才是制胜的法宝。中国人讲求平衡,推崇“求稳”。某学者制作了一个“冲击—应对”模型,外部的冲击是剧烈的、多样的,但如何扎稳根基才是解决问题的关键。新中国成立七十年,改革开放四十年,我们发展壮大中华民族的责任不变。

当然,这里的“不变”并非指故步自封、自我抛弃,而是指我们应对巨变社会的一份内在的强大力量。万变不离其宗,宗是根本,离开了“宗”,树就不能屹立于风沙之中;中华民族亦然,唯有坚守“不变”,我们才能正确地认识自己。

处在历史的交汇点上,2020年注定不平凡,如果我们只关注“变”,只学会“以变应变”,那么我们将缺乏改革的的内生动力。万变不离其宗,在“不变”的智慧中,我们青年应不断成长,努力学习知识技能,锻炼体魄,以“不变”之智慧,积极地应对这“百年未有之大变局”。

我的发言完毕,谢谢大家!

【立意】

参考立意:

1.以“不变”应“百年未有之大变局”。

2.“以不变应万变”,不变的是初心。

3.在历史大转折中“以变应变”。

4.世界在“变”,何不应变而变。

5.锐意而“变”,适时而“变”。

6.“变”是一份责任与担当,“不变”是一种坚守与品格;

7.在“变”与“不变”中昂首前行;

8.“变”体现着力量和智慧,“不变”体现心性和信念;

第 6 页 (共 9 页)

语文试卷

考试时间为120分钟,满分150分。请将答案直接答到试题指定的答题纸上,否则不得分。

现代文阅读(共24分)

论述类文本阅读(共9分)

阅读下面的文字完成1-3题

生态文学的勃兴,是当前文学创作领域不容小视的重要现象。近些年来,涌现出了许多有影响的生态文学作品,摘取了一些重要的文学奖项,产生了广泛的社会影响,如肖亦农的报告文学《毛乌素绿色传奇》、李青松的《一种精神》《乌梁素海》《薇甘菊——外来物种入侵中国》、叶多多的《一个人的滇池保卫战》、哲夫的《水土中国》等。

生态文学的兴盛是中国现实发展的呼唤与内在需要。从“再造一个秀美山川”到美丽中国、绿色中国建设,从倡导人与自然和谐共处的科学发展观到创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设五位一体总体布局,国家治理体系和治理理念的转变,彻底改变了落后的发展观念,提升了生态文明的地位,从而极大地激发了生态文学的生机与活力。

当下生态文学的繁盛有着深刻的历史渊源和深厚的文学文化积淀基础。我国古代的山水诗、田园诗以及后来的游记、风景散文等文学作品,堪称最早的生态文学。而自古便有的天人合一、天行健、人与自然和谐与共、美即和谐、各美其美、美美与共等深刻的哲学思想,更是沉淀在每一个中国人心理深处的文化基因。中国历来重视生态和环境,重视自然与和谐。中和、协和、平和,是中国哲学的基本要义,也是生态文学的根本主题。

生态问题催生了生态文学,生态文学是以自觉的生态意识反映人与自然关系的文学,强调人对自然的尊重,强调人的责任和担当。这是从考察改革开放特别是上世纪80年代以来兴起的生态文学而得出的结论。在这一时期,率先出现的一批生态文学代表性的作品如徐刚的《伐木者,醒来!》《江河并非万古流》等,关注中国的森林滥伐、风沙肆虐、国土污染等生态环境问题,以鲜明的问题意识和批判精神赢得文坛瞩目,从而为生态文学名分的确立与崛起奠定了基础。

从题材内容上看,生态文学可以区分为植物文学(包括森林文学)、动物文学、大自然文学、生态文明建设或环境文学、水文学等。生态文学的体裁样式则囊括了小说、诗赋、散文、报告文学和儿童文学等。植物文学如梁衡近些年来踏寻采写的“中华人文古树系列”散文,动物文学如乌热尔图的《七叉犄角的公鹿》、姜戎的《狼图腾》等,大自然文学如刘先平的《走进帕米尔高原》《美丽的西沙群岛》等,水文学如哲夫的《水土中国》,秦岭的《在水一方》等。

生态文学中所占比重和产生社会影响更大的是关于生态文明建设和生态问题的纪实作品。何建明的《那山,那水》、肖亦农的《毛乌素绿色传奇》等是反映生态建设主题的代表性作品。生态问题报告文学分量很重,更易引人警醒启人深思。譬如李林樱的《生存与毁灭:长江上游及三江源地区生态环境考察纪实》、哲夫的“江河三部曲”《长江生态报告》《黄河生态报告》《淮河生态报告》。以生态及开发建设为主题的生态文学,其价值必然超越文学。它在推动自然环境保护建设、改善人与自然的关系等方面发挥积极作用,在倡扬科学发展观、赞美绿色和谐生态伦理等方面,对读者产生正面的潜移默化的影响。因此,优秀的生态文学是一种有现实指向性和长远意义的行动文学。

今天,生态文学创作的视野与面向正在逐步地打开、拓展,生态文明理念日益成为全社会的共识。国家经济社会发展也对生态文学提出了更高的要求。创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,势必将影响并改变生态文学的观念创新、取材、立意、视角和面貌。只要保持与生态紧密的关联,生态文学就一定能接上地气,获得蓬勃生机与活力。

(摘编自李朝全《生态文学,中国文学的新生长点》)

1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( )(3分)

A.国家治理体系和治理理念的深刻转变,直接激发了生态文学的生机与活力。

B.沉淀在每一个中国人内心深处的哲学思想,正是生态文学反映的根本主题。

C.生态文学是由生态问题催生的,它强调人对自然的尊重、人的责任和担当。

D.生态文学题材内容类型丰富,各自的代表性作品众多,整体比重相对均衡。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是( )(3分)

A.文章先指出当前文学创作领域出现了生态文学勃兴的现象,进而阐述了勃兴的原因,区分了生态文学种类,思路清晰,说服力强。

B.文章第六段采用了举例论证的方法,通过列举何建明、肖亦农、李林樱、哲夫等人的作品,有力地支撑了本段观点。

C.文章末段承接上文的论述,进一步指出生态文学发展正处于历史机遇期,同时也点明了生态文学蓬勃发展的有效途径。

D.文章从文学作品、哲学思想、哲学要义等方面说明生态文学的历史渊源和文学文化积淀基础,在逻辑上是逐层递进的。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )(3分)

A.“既要金山银山,更要碧水蓝天。”体现了生态文学提倡的人与自然和谐共生的观念。

B.要想创造出更受读者欢迎的生态文学作品,就需要与生态保持联系,贯彻生态文明理念。

C.生态文学在选材、立意等方面并非一成不变,它将受到国家经济、社会发展等因素的影响。

D.生态文学一直从正面反映自然环境保护、赞美绿色和谐生态伦理,其价值必然超越文学。

文学类文本阅读(共15分)

阅读下面文字,完成4-6题

我只欠母亲

赵鑫珊

人生的笑和哭常常发生在同一时刻。

一九五五年八月上旬,我一直在期待录取通知书的到来,前途未卜。是否能考取,没有把握,虽然自我感觉考得不错。是否能考取第一志愿第一学校,更是个未知数。不能有奢望。

八月中旬,羊子巷、马家巷一带有几位考生已经接到通知,更叫我心焦——这也是我平生第一次体验到什么是心焦或焦虑。不安和焦虑也会有助于打碎平庸。

邮递员骑着自行车一天送两回信:上午约十点,下午约四点。我是天天盼决定命运的信件。

一天下午,我在马家巷大院内同一群少年玩耍。

“赵鑫珊,通知书!”邮递员的叫声。

我拆信的手在颤抖。旁边围观的少年首先叫了起来:“北京大学!”

中国章回小说常用这样两句来形容人的幸福时刻:“洞房花烛夜,金榜题名时。”

我看到母亲的表情是满脸堆笑,为儿子的胜利。

第二天,母亲为我收拾行装。一共带两个箱子,一条绣花被子。

母亲把一件件衣服放进箱里,并用双手抚平,泪水便滴在衣服上。

“妈,你哭什么?我考上了,你应该快活才是!”我这一说,妈妈的泪水流得更多,但她没有解释她为什么哭。

后来我成长了,读到唐诗“慈母手中线,游子身上衣。临行密密缝,意恐迟迟归。谁言寸草心,报得三春晖”,才渐渐明白母亲为什么暗暗垂泪。

母亲不善言辞。她预感到,儿子这一走,在娘身边的日子就不会多。母亲的预感是对的。大学六年,我一共回过三次家。加起来的时间不到两个月。主要原因是买不起火车票。

母亲死后二十年,大妹妹才告诉我,我去北京读书的头两年,妈妈经常哭,以至于眼睛受伤,到医院去看眼科。

听妹妹这样述说往事,我发呆了好一阵子。我对不起母亲!过去我不知道这件事。我后悔我给母亲的信很少且太短。

后来邻居对我说:“你娘总是手拿信对我们说:‘你们看我儿子的信,就像电报,只有几行字!’”我总以为学校的事,母亲不懂,不必同母亲多说——今天,我为我的信而深感内疚!在校六年,我给母亲报平安的家信平均每个月一封。每封不会超过三百个字。

六年来,我给母亲的信是报喜不报忧。这点我做得很好。我的目的很明确,不让母亲为我分心、牵挂、忧愁。按性格,我母亲的忧心太重,不开朗。以下事情我就瞒着母亲:我非常穷,却老说我的助学金很多、足够。去学校报到,母亲东借西借,为我凑了三十元,后来我就再也没有向母亲要过一分钱。当时我父亲已接近破产,家境贫穷。“反右”运动我受到处分,也没有告诉母亲。读到四年级,我故意考试考砸主动留一级,更瞒着她。她也没有觉察,我怎么要读六年。

大妹妹问过母亲:“妈,你为什么最喜欢哥?”

“你哥是妈烧香拜佛求来的崽。”

祖父一共有五个儿子。我父亲是长子。母亲头胎和第二胎都是女儿,不到两岁便夭折。不久,我二婶生了儿子叫赵宝珊,这样一来大家庭的长孙便在二房,不在大房。我母亲的地位大受威胁,遭到歧视。在饭桌上,祖父常用讽刺的口吻,冷言冷语敲打我母亲:“先长胡子的,不如后长须的。”意思是二婶后来者居上,先得了儿子,我母亲落后了。上世纪三十年代的中国,重男轻女,母以子贵现象很严重。

母亲忠厚、老实,只好把眼泪往肚子里咽。她偷偷地去万寿宫拜佛,求菩萨保佑赐给她一个儿子。不久我出生了。

我刚四岁,母亲便让我读书,发蒙,为的是赶上大我两岁的宝珊。所以整个小学、中学,我和堂兄宝珊都是同年级。母亲的良苦用心只有等到我进了大学,我才知道。母亲说:“你为娘争了口气!”

离开家乡的前一夜,妈舍不得我,抱着我睡。当时我十七岁。其实自我出生,从没有离开过娘。好在我走后,还有弟弟妹妹在母亲身边。

往北京的火车渐渐开动的时候,我看到我母亲、大妹妹梅秋(十岁)、弟弟光华(八岁)和小妹云秋(四岁)久久站在站台上目送我。这回妈没有哭。

我这个人,活到今天,谁也不欠,只欠我母亲的,没有能在她身边侍奉她八年、十年,使我深感内疚。

4. 下列对文章相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是

A. 我临行前,母亲暗暗垂泪是因为她明白到儿子这一走,等待她的将是聚少离多的苦闷日子。

B. 本文用拙朴自然的语言,真挚动人的情感,勾勒出一个含情脉脉的儿子对母亲忏悔式的追忆。

C. 我收到通知书时,母亲满脸堆笑,为儿子的胜利感到欣慰,为自己的良苦用心感到满足,更对儿子今后似锦的前程充满期望。

D. 这是一篇源自作者心扉的文章,夹杂着对自己过去无知的愧疚和对母亲感恩似的怀念,读来扣人心扉。

5. 文章开头写道“人生的笑和哭常常发生在同一时刻”,有何意义?请结合全文内容分析。(6分)

6. 在文中作者多次用细节描写追忆母亲,请举例,并说说分别体现了母亲怎样的性格。(6分)

古诗文阅读(共40分)

文言文阅读(共19分)

阅读下面的文言文,完成7-10题

达奚长儒,字富仁,代人也。长儒少怀节操,胆烈过人。十五袭爵乐安公。周太祖引为亲信,以质直恭勤,授大都督。数有战功,假辅国将军,累迁使持节、抚军将军、通直散骑常侍。平蜀之役,恒为先锋,攻城野战,所当必破之。宣政元年,除左前军勇猛中大夫。后与乌丸轨围陈将吴明彻于吕梁,陈遣骁将刘景率劲勇七千来为声援,轨令长儒逆拒之。长儒于是取车轮数百,系以大石,沉之清水,连毂相次,以待景军。景至船舰碍轮不得进长儒乃纵奇兵水陆俱发大破之俘数千人及获吴明彻以功进位大将军高祖受禅,进位上大将军,封蕲春郡公,邑二千五百户。

开皇二年,突厥沙钵略可汗并弟叶护及潘那可汗众十余万,寇掠而南,诏以长儒为行军总管,率众二千击之。遇于周,众寡不敌,军中大惧,长儒慷慨,神色愈烈。为虏所冲突,散而复聚,且战且行,转斗三日,五兵咸尽,士卒以拳殴之,手皆见骨,杀伤万计,虏气稍夺,于是解去。长儒身被五创,通中者二;其战士死伤者十八九。突厥本欲大掠秦、陇,既逢长儒,兵皆力战,虏意大沮,明日,于战处焚尸恸哭而去。高祖曰:“长儒受任北鄙,式遏寇贼,凡十有四战,所向必摧。自非英威奋发,奉国情深,抚御有方,士卒用命,岂能以少破众,若斯之伟?”

其年,授宁州剌史,寻转鄜州刺史,母忧去职。长儒性至孝,水浆不入口五日,毁悴过礼,殆将灭性,天子嘉叹。起为夏州总管三州六镇都将事,匈奴惮之,不敢窥塞。以病免。又除襄州总管,在职二年,转兰州总管。复转荆州总管三十六州诸军事,高祖谓之曰:“江陵要害,国之南门,今以委公,朕无虑也。”岁馀,卒官。谥曰威。

(摘编自《隋书·列传第十八》)

7.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )(3分)

A.景至船舰/碍轮不得进/长儒乃纵奇兵/水陆俱发/大破之/俘数千人及获吴明彻/以功进位大将军/

B.景至/船舰碍轮不得进/长儒乃纵奇兵/水陆俱发/大破之/俘数千人及获吴明彻/以功进位大将军/

C.景至船舰/碍轮不得进/长儒乃纵奇兵/水陆俱发/大破之/俘数千人/及获吴明彻/以功进位大将军/

D.景至/船舰碍轮不得进/长儒乃纵奇兵/水陆俱发/大破之/俘数千人/及获吴明彻/以功进位大将军/

8.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.假,此处是临时担任、代理官职之意,古汉语中还有权、摄、署等词也有代理官职的意思。

B.受禅,指古代王朝更迭,新帝承受旧帝让给的帝位。后来也有以禅让之名,行夺权之实的。

C.可汗,指的是我国古代北方突厥、契丹、蒙古、匈奴等游牧民族建立的汗国的最高统治者。

D.母忧,亦称为“母艰”“内艰”,如若母亲去世,古代朝廷官员按制须离职回祖籍守制三年。

9.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.达奚长儒出身贵族,自幼胆识过人。在北周与隋两朝他都凭才略出众而受皇帝的赏识和重用。

B.达奚长儒足智多谋,作战屡次立功。在对抗陈将刘景一战中他因出奇制胜而进位为上大将军。

C.达奚长儒不畏强敌,御敌视死如归。对突厥一战,他率兵奋勇拼杀,身负重伤,终使敌离去。

D.达奚长儒善掌军事,赤诚报效国家。他担任军中要职,震慑了敌人,为国家消除了边塞之忧。

10.把下列句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)长儒受任北鄙,式遏寇贼,凡十有四战,所向必摧。

(2)武帝嘉其义,乃遣武以中郎将使持节送匈奴使留在汉者,因厚赂单于,答其善意。

(二)古代诗歌阅读(共9分)

阅读下面的宋诗,完成11-12题。

春日咏梅花二首

王初

其一

靓妆才罢粉痕新,递晓风回散玉尘。

若遣有情应怅望,已兼残雪又兼春。

其二

青帝(注)来时值远芳,残花残雪尚交光。

隔年拟待春消息,得见春风已断肠。

(注)青帝:是位于东方的司春之神。

11.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.其一第一句用写实手法,描写春天来临之前,梅花逢雪后银装素裹的美丽形象。

B.其一第二句,“散”字写出了寒风劲吹、雪花飞扬的状态,刻画出梅花生存的环境。

C.其二中一、二句,两个“残”字与“远芳”形成对比,表现了梅花开放的环境的恶劣。

D.两首诗诗句朴素流畅,都是“以我观物”,使得春日梅花带有“我”的主观色彩。

12.两首诗的三、四句都使用了什么修辞手法?表达了诗人怎样的思想情感?请结合诗句简要分析。(6分)

(三)名篇名句默写(每空1分,共12分)

13. 补写出下列句子的空缺部分

(1)古代诗文中,有许多借助描写“风雨”来抒发情感的名句。而《荀子?劝学》中则用“_________,_________”来形象论述积累的重要性。

(2)《念奴娇(大江东去)》中“_________,_________”两句,描写了骇浪搏击江岸的壮丽景色。

(3)苏轼在《赤壁赋》中写希望与神仙相交,与明月同在的句子是:“_________,_________”。

(4)《诗经·氓》中“______________________,______________________”两句,写男子占卜婚事,卦象充满祥和,没有不吉利的征兆。

(5)庄子在《逍遥游》中描写迁徙南冥的大鹏击水之广、升天之高的句子是“____________,_____________”。

(6)《逍遥游》中作者认为“______________________,_______________________”的人才能遨游在无穷无尽的境域中,而无须有所待。

三、语言文字运用(共26分)

阅读下面的文字,完成14-16题

追根溯源,春节民俗的形成依赖于传统农耕文明,远古先民根据自然气候和万物生长特点深化了对岁年、节令的认知,其生产生活也大致随节气 而变化。久而久之,( ),并以独具地域风情的风俗符号将其继承下来,使其成为中华民族文化与精神的重要标志。

,中国社会从传统农业社会向现代社会过渡,工业技术的普及提高了农业生产力,让人们逐步减少了对土地、气候等自然要素的依赖,附着在此基础上的节庆仪式也不断褪去原始的色彩。此外,新科技、新观念的涌现和外来文化的冲击,也使这些具有浓重乡土气息的形式不断 。

年俗确实在变。比如,“反向春运”“电子花灯”“旅游过年”……这些被统称为“新年俗”的形式正以其便捷与时尚不断走俏,成为人们寄托福祉、传递情思。

新故相推,日生不滞。中国传统年俗在历史变迁中逐渐“换新颜”,与时代同步、与人民合拍。不同时期、不同地域的人们也在凭借自身的生活智慧、思维方式与文化积淀,让春节民俗不断 ,由此激发人类创造力的源泉奔涌向前,推动传统文化的多样性不断丰富。

14.下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是( )(3分)

A.这种更为深层的文化与情感延展到人们的认知层面

B.将这种认知延展到人们更为深层的文化与情感层面

C.人们将这种认知延展到更为深层的文化与情感层面

D.这种认知将延展到人们更为深层的文化与情感层面

15.依次填入文中横线上的词语,全都恰当的一项是( )(3分)

A.律动 时过境迁 式微 吐故纳新

B.更换 时过境迁 更新 推陈出新

C.更换 日新月异 式微 推陈出新

D.律动 日新月异 更新 吐故纳新

16.文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是( )(3分)

A.这些被统称为“新年俗”的形式正不断走俏,便捷与时尚成为人们以其寄托情思、传递福祉的新符号。

B.这些被统称为“新年俗”形式的正不断走俏,因其便捷与时尚的新符号成为人们寄托情思、传递福祉。

C.这些被统称为“新年俗”的形式正以其便捷与时尚不断走俏,人们寄托情思、传递福祉的新符号。

D.这些被统称为“新年俗”的形式正以其便捷与时尚不断走俏,成为人们寄托情思、传递福祉的新符号。

17. 依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是

法国思想家帕斯卡尔有一句名言:“人是一支有思想的芦苇。”他的意思是说, ,

。可是,即使如此, ,因为 。我们当然不能也不该否认肉身生活的必要,但是,人的高贵却在于他有灵魂生活。作为肉身的人, 。惟有作为灵魂的人,由于内心世界的巨大差异,人才分出了高贵和平庸,乃至高贵和卑鄙。

①人并无高低贵贱之分

②人的生命像芦苇一样脆弱

③人依然比宇宙间任何东西高贵得多

④人有一颗能思想的灵魂

⑤宇宙间任何东西都能致人于死地

A. ②④①③⑤ B. ②⑤③④① C. ④②①③⑤ D. ⑤②③④①

18. 下列选项中引号的用法和其他三项不相同的一项是( )

A.郭沫若说陈毅“将军本色是诗人”,辛弃疾这个人,词人本色是武人,武人本色是政人。

B.在外国的地摊上卖的书,到了国内成了“传世经典”,读者一再受愚弄,令人深思。

C.想到藤野先生,鲁迅就感觉增加了勇气,继续写为“正人君子”之流深恶痛绝的文字。

D.有几个“慈样”的老板到小菜场去收集一些苣的菜叶,用盐一浸,这就是她们难得的佳肴。

19.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过20个字。(6分)

日本人选的2020年度汉字是“密”,实际上①__________,即“疏远”“隔离”,但在更深处又有对亲近的渴望。此刻,文学的作用凸显出来了。在仙台学医时,鲁迅从幻灯片上看到麻木的国人,于是想到医治人的灵魂比身体更重要,而文学就是疗愈灵魂的良药。阅读一部小说,就是②__________,这个世界可能是明亮的,也可能是阴暗的,甚至让人悲伤,但它有一个社交媒体所没有的优势,③__________。只有建立在“整体”基础上的共情和思考,才能对抗“碎片化”时代。

20.请对下列这段新闻报道的文字进行压缩,要求保留关键信息,句子简洁流畅,不超过60字。(5分)

虽然挑战重重,打压频频,但中外科技合作机会窗口在扩大,中国战略回旋空间广阔。中国创新能力提高,除经济体量大、门类齐,还具有承接能力、配套能力、研发能力和人才丰富等优势,只要保持战略定力,坚持创新发展和改革开放不动摇,我国与世界不同创新类型国家仍可在优势领域开展强强合作或梯度创新合作。

手握金刚钻,才揽瓷器活。掌握能够引领全球解决问题的科技实力,有利于掌握国际合作话语权。但从长远看,基础的理论、原创性概念与技术如能在中国大发展,才能说我们在现代科学体系中占有一席之地,有了在更多领域领跑的后劲儿。

科技自立自强,根在自立。何以自立?靠科学的繁荣,必须把繁荣科学作为自立自强的底层逻辑。何以自强?靠创造的能力,也就是引领跃升、赋能发展、激活人才。

四、写作(60分)

21.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

有人说“世界上唯一不变的就是变”,应当“以变应变”。也有人认为“万变不离其宗”,不妨“以不变应万变”。2020年是充满变数的一年,一场疫情改变了太多,而且还将对世界未来产生深远影响,有人说新冠疫情过后,“旧世界”不复存在,“新世界”喜忧参半!更有学者认为,“我们正见证人类历史大转折,世界快速向中国倾斜”。

面对今天“百年未有之大变局”,面对国际国内政治、经济、文化、科技和社会生活等诸多领域深刻的变化,作为国家未来的主人,我们应当如何应对?是“以变应变”,还是“以不变应万变”?是锐意“变”,还是坚守“不变”?为此,学校组织了一场讨论会,让同学们各抒己见,在思想碰撞中提升认识、明确使命。请结合上述内容,选取一个或几个方面,联系实际,写一篇发言稿,谈谈你的思考。

要求:自选角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

乌市第四高中2020-2021学年高二下学期期末考试

语文【答案】

1.C

2.D

3.D

【分析】

1.本题考查学生理解分析文章内容的能力。A.“直接激发”错误。结合“国家治理体系和治理理念的转变,彻底改变了落后的发展观念,提升了生态文明的地位,从而极大地激发了生态文学的生机与活力”可知,应该是先“彻底改变了落后的发展观念,提升了生态文明的地位”,之后才“极大地激发了生态文学的生机与活力”,“直接激发”分析不当。B.“沉淀在每一个中国人内心深处的哲学思想……反映的根本主题”错误。结合“中和、协和、平和,是中国哲学的墓本要义,也是生态文学的根本主题”分析,生态文学反映的根本主题是中和、协和、平和等哲学的基本要义。D.“整体比重相对均衡”错误。结合“生态文学中所占比重和产生社会影响更大的是关于生态文明建设和生态问题的纪实作品”“生态问题报告文学分量很重,更易引人警醒,启人深思”可知,“整体比重”并不均衡。故选C。

2.本题考查学生分析文章的论点、论据和论证方法的能力。D.“在逻辑上是逐层递进的”错误。结合文本内容“我国古代的山水诗、田园诗以及后来的游记、风景散文等文学作品,堪称最早的生态文学”“而自古便有的天人合一、天行健、人与自然和谐与共、美即和谐、各美其美、美美与共等深刻的哲学思想,更是沉淀在每一个中国人心理深处的文化基因”“中国历来重视生态和环境,重视自然与和谐。中和、协和、平和,是中国哲学的基本要义,也是生态文学的根本主题”分析,文学作品、哲学思想、哲学要义等方面为并列关系,论述时候不是“逐层递进”的。故选D。

3.本题考查学生概括分析作者在文中的观点态度的能力。D.“一直从正面反映自然环境保护、赞美绿色和谐生态伦理”错误。结合“以生态及开发建设为主题的生态文学,其价值必然超越文学。它在推动自然环境保护建设、改善人与自然的关系等方面发挥积极作用,在倡扬科学发展观、赞美绿色和谐生态伦理等方面,对读者产生正面的潜移默化的影响”分析,应该是“对读者产生正面的潜移默化的影响”,而不是“正面反映自然环境保护、赞美绿色和谐生态伦理”。故选D。

【答案】4. C

【4题详解】

试题分析:题干要求选出“下列对散文相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项”,这是一道综合题,既有内容的考查,也有技巧的考查。首先要明确题干的要求,是“正确”还是“错误”,是“一项”还是“两项”。本题中,C项,“更对儿子今后似锦的前程充满期望”无中生有,从文中来看,“母亲的良苦用心只有等到我进了大学,我才知道。母亲说:‘你为娘争了口气!’”,可见“我”收到通知书时,母亲满脸堆笑主要是为儿子的胜利感到欣慰,为自己的良苦用心感到满足。

5. ①从内容上,体现了“我”收到了通知书,令“我”和母亲都格外高兴,所以“笑”;但这一分别,将是“我”终身的遗憾,从此不能侍奉在母亲身边,所以“哭”。同时,也让读者感受到“我”对母亲深深的愧疚之情。②在结构上,文章是以回忆式的结构安排的,以幸福的情节开头,以忏悔的情绪结尾,而此句正好照应了全文的结构安排,奠定了感情基调,自然地引出下文叙述,有助于读者对散文情感的把握。

6. ①不善言辞:默默为“我”收拾行李,暗暗垂泪。②充满母爱:为儿子四处筹钱准备学费。③忠厚、老实:对祖父的讽刺忍气吞声。④好强:偷偷去万寿宫拜佛,为了“我”能赶上堂兄而早早让“我”读书、发蒙。

7.D

8.C

9.B

10.(1)达奚长儒受任于北边边塞,遏制胡人,他共打了十四仗,所到之处,必定挫败敌人。

(2)汉武帝赞许他这种合乎情理的做法,就派苏武以中郎将的身份,让他持节出使匈奴,送留在汉朝的匈奴使者,趁机赠以丰厚的礼物给单于,回报他的好意。

【解析】

7.本题考查学生文言断句的能力。“船舰”是语句“船舰碍轮不得进”的主语,不应该断开,排除A项、C项。“及”应该是“等到”的意思,“俘”的宾语是“数千人”,“及”前面应该断开,结合句意内容分析,排除B项。句意:刘景到了,船舰被车轮所阻,不能前进。长儒于是派出奇兵,水陆两地一同发动,大破刘景,俘虏几千人。等到俘虏吴明彻后,长儒因战功升任大将军。故选D。

8.本题考查了解并掌握常见的古代文化知识的能力。C.“指的是我国古代北方突厥、契丹、蒙古、匈奴等游牧民族建立的汗国的最高统治者”错误。匈奴的最高统治者为单于。古代北方阿尔泰语系民族鲜卑、回纥、柔然、铁勒(高车)、突厥、吐谷浑、阻卜、女真等部族对首领皆称可汗。“单于”,是匈奴人对他们部落联盟首领的专称,意为广大之貌。故选C。

9.本题考查学生概括和分析文章内容的能力。B.“在对抗陈将刘景一战中他因出奇制胜而进位为上大将军”错误。结合“高祖受禅,进位上大将军,封蕲春郡公,邑二千五百户”分析,达奚长儒进位上大将军是在隋高祖登基之后。

故选B。

10.本题考查学生理解并翻译文言文句子的能力。

(1)得分点:“长儒受任北鄙”,“长儒受任(于)北鄙”(省略句);鄙,边远的地方;遏,遏制;凡,一共、总共;摧,挫败。

(2)得分点:嘉,赞许;“匈奴使留在汉者”,定语后置,“留在汉朝的匈奴使者”;因,趁机;答,回报。

参考译文:

达奚长儒,字富仁,代地人。长儒小时即有节操,胆略超过常人。十五岁承袭爵位为乐安公。周太祖把他作为亲信,因他朴实直率谦恭勤勉,授予大都督之职。他多次立下战功,代理辅国将军,多次升迁到任使持节、抚军将军、通直散骑常侍。在平定西蜀的战争中,他总当先锋,攻城野战,所到之处都能攻破。宣政元年,被授予左前军勇猛中大夫。后与乌丸轨包围陈国将领吴明彻于吕梁,陈国派骁将刘景率劲旅七千来增援,乌丸轨命令达奚长儒迎战援军。长儒于是取来几百车轮,系上大石头,沉到清水里去,让车轮连着车轮,以等待刘景的授军。刘景到了,船舰被车轮所阻,不能前进。长儒于是派出奇兵,水陆两地一同发动,大破刘景,俘虏几千人。等到俘虏吴明彻后,长儒因战功升任大将军。隋高祖受禅登基,长儒升任上大将军,封为蕲春郡公,食邑二千五百户。

开皇二年,突厥的沙钵略可汗和他弟弟叶护以及潘那可汗,率领十几万人马,向南方进犯抢掠。朝廷下诏让达奚长儒担任行军总管,率部二千人迎击他们。双方相遇于周,长兵力寡不敌众,军中士卒十分恐惧,长儒慷慨激昂,神色更壮烈。他们被胡人所冲击,打散了,又聚集起来,一边奋战一边行进,转战了三天,各种兵器全部用光了,士兵就用拳头殴打胡人,以至手上的骨头都显露出来了,杀伤数以万计的敌人,突厥人士气略降,长儒于是解围离去。长儒身受五处创伤,其中被杀穿的地方有两处。他的战士,战死或受伤的有十分之八九。突厥人本想大肆抢掠秦州、陇右一带,遭遇长儒之后,长儒的士兵全都竭力奋战,突厥士气大丧。次日,突厥在交战处焚烧尸体,大哭而离去。高祖皇帝说:“达奚长儒受任于北边边塞,遏制胡人,他共打了十四仗,所到之处,必定挫败敌人。如果不是长儒英勇奋发,对国家有很深的感情,士卒又服从命令,怎能以少破众,像这样伟大?”

这年,长儒任宁州刺史,继而转任鄜州刺史,因母亲去世而离职。长儒生性极为孝顺,他不吃不喝达到五天,哀伤憔悴超过礼制,身体几乎将要垮了,天子对他赞许叹赏不已。(丧期满后)长儒被起用任夏州总管三州六镇都将事,匈奴人怕他,不敢窥探边塞。因病免职。后又任襄州总管,在职二年后,转任兰州总管。又转任荆州总管三十六州诸军事。高祖对他说:“江陵是要害,是国家的南大门。如今交给你,我不用担心了。”过了一年多,在官任上去世。谥号叫“威”。

11.C

【分析】

11.本题考查学生分析理解诗歌内容、鉴赏诗歌表达技巧的能力。C. “两个‘残’字与‘远芳’形成对比,表现了梅花开放的环境的恶劣”错误。这两句是说春天来临时梅花尚有悠远的芳香,残花和残雪交相辉映,“远芳”指梅花芳香悠远,两个“残”字描写的是梅花凋零和雪将要融化的状态。这两句没有描写梅花开放环境的恶劣,也没有使用对比的手法。故选C。

12.(1)都使用了拟人的修辞手法。其一,第三句说梅花“有情应怅望”,赋予梅花以人的情感;其二,第三和第四句说梅花等待春天的消息,春天来了“已断肠”,把梅花当作人来写。 (2)两首诗都表达了诗人对梅花在春天来临之际就要凋零的伤感。

12.本题考查学生鉴赏诗歌表达技巧、评价诗歌中作者的思想情感的能力。

其一:第三句运用拟人的修辞手法,“若遣有情应怅望”,“怅望”用在梅花上,写出梅花之“惆怅”,赋予了梅花以人的情感。梅花怅望,是因为雪已是残雪,季节已经到了春天,梅花面临凋谢零落的命运。

其二:第三和第四句运用了拟人的修辞,“隔年拟待春消息,得见春风已断肠”,在冰封大地的冬日,梅花期待春天的消息,等到春风吹绿大地,梅花将伴着残雪被远远抛在春天的后面,见到春风已到的消息,梅花已经“断肠”,赋予了梅花人的动作和情感,表现了梅花面临凋零的伤感之情。

这两首诗,诗人“以我观物”,使梅花带有“我”的主观情感。第一首,写春日梅花“应怅望”,第二首又写其“已断肠”,加深了哀伤的程度,两首诗都表达了诗人对梅花在春天来临之际就要凋零的伤感。

13.(1)积土成山,风雨兴焉。(2)惊涛拍岸,卷起千堆雪。(3)挟飞仙以遨游,抱明月而长终。(4)尔卜尔筮,体无咎言。(5)水击三千里,抟扶摇而上者九万里(6)(若夫)乘天地之正,而御六气之辩。

14.C

15.A

16.D

17.B

18.A

【分析】

14.本题考查学生语言表达之情境补写的能力。注意主语的前后一致性,根据下文“并以独具地域风情的风俗符号将其继承下来”可知,主语应是“人们”。A.“文化与情感”做主语,与下句中“将其继承下来”“使其成为中华民族文化与精神的重要标志”无法衔接。B.缺主语。D.“这种认知”做主语,与下句中“将其继承下来”“使其成为中华民族文化与精神的重要标志”无法衔接。故选C。

15.本题考查学生正确使用词语(包括熟语)的能力。“律动”,是指有节奏地跳动,有规律地运动,其特点是有节奏,有规律。“更换”,意思是调换,替换。原文说的是节气,节气的变化是有规律的,故选“律动”。“时过境迁”,是指随着时间的推移,情况发生变化。“日新月异”,意思是每天都在更新,每月都有变化。根据原文“中国社会从传统农业社会向现代社会过渡”的内容可知,此处表达的意思正是随着时间的推移,社会形态发生变化,所以选用“时过境迁”。“式微”,指事物由兴盛而衰落。“更新”,指旧的去了,新的到来。前文提到“新科技、新观念的涌现和外来文化的冲击”,所以选用“式微”更合语境。“吐故纳新”,原指人呼吸时,吐出浊气,吸进新鲜空气,现多用来比喻扬弃旧的、不好的,吸收新的,好的。“推陈出新”,指对旧的文化进行批判地继承,剔除其糟粕,吸取其精华,创造出新的文化。此处的使用对象是“春节民俗”,选用“吐故纳新”合适。故选A。

16.本题考查学生辨析并修改病句的能力。原文画线句子的语病有两处,一是“寄托福祉、传递情思”搭配不当,应改为“寄托情思,传递福祉”;二是句子缺少“成为”的宾语,应在句末加上“的新符号”。A.偷换主语,这句话的主干是“形式成为新符号”,而第二句主语换成了“便捷与时尚”。B.成分残缺,缺宾语,“成为”的宾语缺失。

C.成分残缺,缺谓语“成为”。故选D。

17.【详解】综合来看,几个句子的中心议题是“人的高贵在于他有灵魂生活”,抓住前后的衔接词、照应词排序,第②句中的“芦苇”,照应前文的“芦苇”,“脆弱” 照应第⑤句“都能致人于死地”。第③句“人高贵”与前文的“人脆弱”形成转折关系,并与第④句形成因果关系。第①句“人并无高低贵贱之分”与后文“惟有作为灵魂的人……才分出了高贵和平庸”衔接,由此可选B。

18.【解析】本题考查学生正确使用标点符号的能力。A.引号表示引用。B.引号表示反语,讽刺;C.引号表示反语,讽刺;D.引号表示反语,讽刺。故选A。

19.人们感受到的是这个字的反义

努力感受一个作家所创造的“世界”

它毕竟是“整体”的

【详解】本题考查学生语言表达之情境补写的能力。

第一处,结合“密”“即‘疏远’‘隔离’”分析,前面明确汉字“密”,后面内容明显是“密”的反义,此处可以是说人们感受到这个字的反义。

第二处,结合“阅读一部小说”“这个世界可能是明亮的,也可能是阴暗的,甚至让人悲伤”分析,前面讲阅读小说,后面讲阅读小说感受到的世界特点,语境主要讲阅读一部小说可以让人感受到作家创造的世界。

第三处,结合“优势”“只有建立在‘整体’基础上的共情和思考”分析,此处主要讲阅读一部小说和社交媒体相比,所具有的优势,后面讲“整体”,此处优势为显示“整体”性。

20.我国与世界不同创新类型国家可在优势领域开展合作或梯度创新合作,不断掌握能够引领全球解决问题的科技实力,实现科技自立自强。

【详解】本题考查学生语言表达之压缩语段的能力。

材料一共三段材料。第一段材料主要讲虽然面临挑战和打压,中外科技合作机会还是再加大,我国可以和不同创新类型国家在优势领域开展强强合作或梯度创新合作。

第二段材料主要讲掌握能够引领全球解决问题的科技实力,增强国家的国际影响力。

第三段材料主要讲科技自立自强,底层逻辑是繁荣科学。

根据以上分析,用流畅的语言表达即可。

21.【答案】范文:

以“不变”之智慧,应对“百年未有之大变局”

亲爱的老师、同学们:

大家好!

2020年疫情的发生,使人们彼此隔离,高考延期、疫汛交织,每一件事都刺激着国民紧绷的心。在讨论变与不变的课题中,有人认为应该“以变应变”,而我认为,面对变局,我们应该“以不变应万变”,学习“不变”的智慧。

坚守使命,不变的是初心。“纵横不出方圆,万变不离其宗”,语出《荀子?儒效》,其内涵是指尽管形式上变化多端,但事物的本质或目的是不变的,要求我们办事的时候处变不惊,在没有变化时未雨绸缪,提前做好准备,将事物的变化加以充分考虑,解决千变万化的事态发展。正所谓“你永远不知道明天和意外哪一个先来”,面对“变”时,最重要是不离其“宗”,不然我们容易陷入对未知的恐慌,进而自乱阵脚。

疫情的缓和离不开党的领导,离不开中国特色社会主义的制度优势。党牢记使命,以人为本,无论是连夜封城还是紧急调配医护人员支援武汉,国家把百姓的生命健康放在了首位。中国的发展离不开“一方有难,八方支援”的精神,离不开亿万同胞的齐心协力。无论是四川、雅安地震抑或是新冠疫情,我们始终坚守使命,不忘初心。

砥砺前行,不变的是责任。当下,国际形势复杂,某些国家打着民主自由的幌子,公然干涉我国内政。同时,随着信息时代的发展,技术、资源、人才的抢夺异常激烈,不可否认,这是个极速“变”的世界。5G的出现加速了消息的流通,密切了彼此的联系,如今“车马慢”的想法已不符合时代的发展,正如俗话所说“谁掌握了信息,谁就将赢得比赛”。

尽管时代快速变迁,但是,“不变”才是制胜的法宝。中国人讲求平衡,推崇“求稳”。某学者制作了一个“冲击—应对”模型,外部的冲击是剧烈的、多样的,但如何扎稳根基才是解决问题的关键。新中国成立七十年,改革开放四十年,我们发展壮大中华民族的责任不变。

当然,这里的“不变”并非指故步自封、自我抛弃,而是指我们应对巨变社会的一份内在的强大力量。万变不离其宗,宗是根本,离开了“宗”,树就不能屹立于风沙之中;中华民族亦然,唯有坚守“不变”,我们才能正确地认识自己。

处在历史的交汇点上,2020年注定不平凡,如果我们只关注“变”,只学会“以变应变”,那么我们将缺乏改革的的内生动力。万变不离其宗,在“不变”的智慧中,我们青年应不断成长,努力学习知识技能,锻炼体魄,以“不变”之智慧,积极地应对这“百年未有之大变局”。

我的发言完毕,谢谢大家!

【立意】

参考立意:

1.以“不变”应“百年未有之大变局”。

2.“以不变应万变”,不变的是初心。

3.在历史大转折中“以变应变”。

4.世界在“变”,何不应变而变。

5.锐意而“变”,适时而“变”。

6.“变”是一份责任与担当,“不变”是一种坚守与品格;

7.在“变”与“不变”中昂首前行;

8.“变”体现着力量和智慧,“不变”体现心性和信念;

第 6 页 (共 9 页)

同课章节目录