高中语文 统编版(部编版) 必修 下册 第五单元 11.2(谏逐客书 与妻书) 11.2 与妻书课件72张PPT

文档属性

| 名称 | 高中语文 统编版(部编版) 必修 下册 第五单元 11.2(谏逐客书 与妻书) 11.2 与妻书课件72张PPT |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 550.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-06-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共72张PPT)

第17课 与妻书

诗海探珠

送人东归

温庭筠

荒戍落黄叶,

浩然离故关。

高风汉阳渡,

初日郢门山。

江上几人在,

天涯孤棹还。

何当重相见,

尊酒慰离颜。

【赏析】 这是一首送别诗,全诗意境雄浑壮阔,慷慨悲凉,毫无作者“花间词派”婉约纤丽的文风。“浩然离故关”一句确立了诗的基调,由于离人意气昂扬,就使得黄叶飘零、天涯孤棹等景色显得悲凉而不低沉,因而慷慨动人。颔联两句互文,意为初日高风汉阳渡,高风初日郢门山。展示辽阔雄奇的境界,并以巍巍高山、浩浩大江、飒飒秋风、杲杲旭日,为友人壮行色。第三联说友人东归还乡,只恐故旧多已离世,就更为孤单。是对友人归去后

境遇的并切,表现其不忍离之情。第四联写当此离别之际,开怀畅饮,希望他日重逢,再叙友情,以此表达不忍离之情。在秋季送别,却无悲秋的凄楚,这在同类秋季送别诗中是不多见的。

【思考】 清代沈德潜《唐诗别裁集》中称这首诗的首联“起调最高”,意思是起笔便显得不凡。请说一下,你对首联的理解和评价。

【提示】 画线部分为思考答案。

课堂互动探究

写作素材积累

知能优化演练

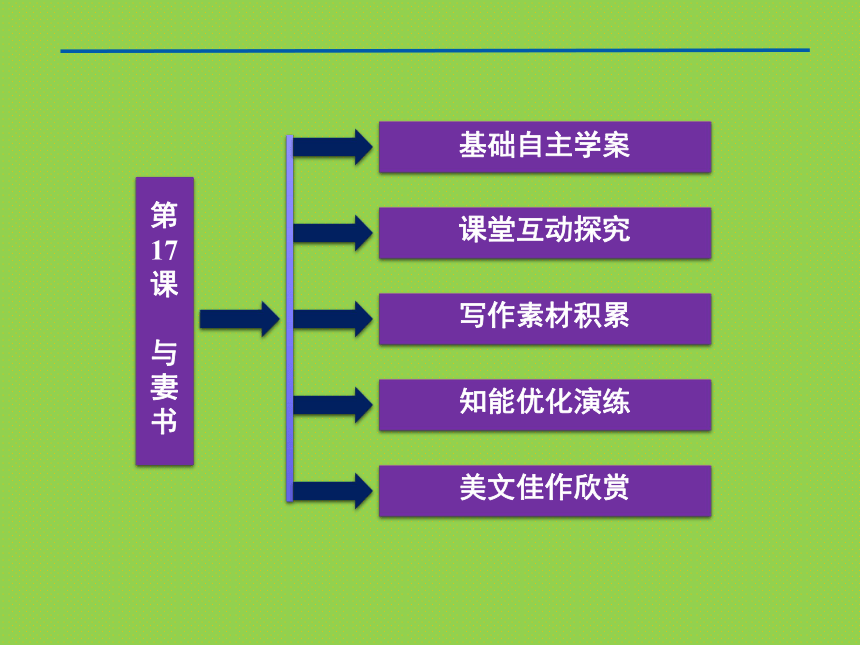

第17课

与妻书

基础自主学案

美文佳作欣赏

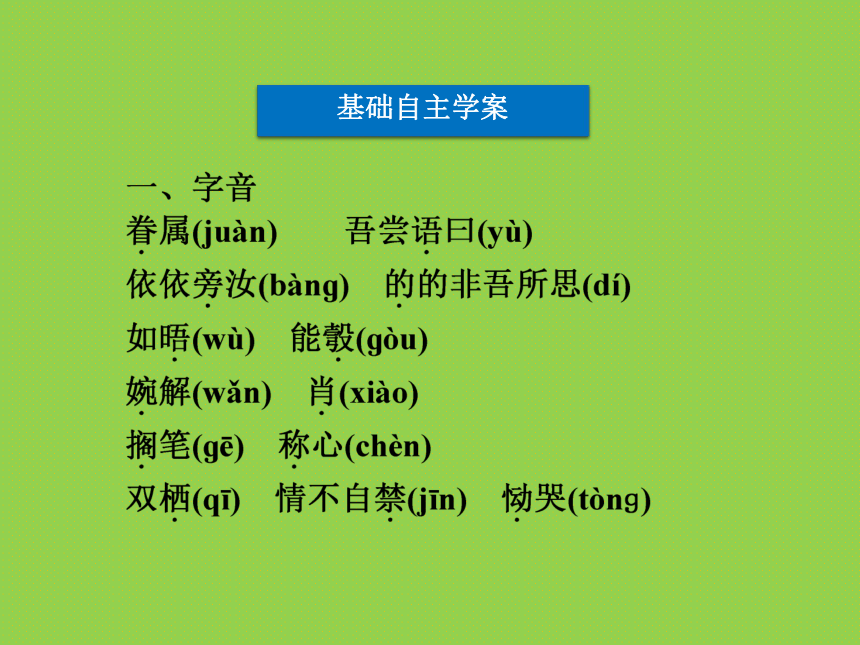

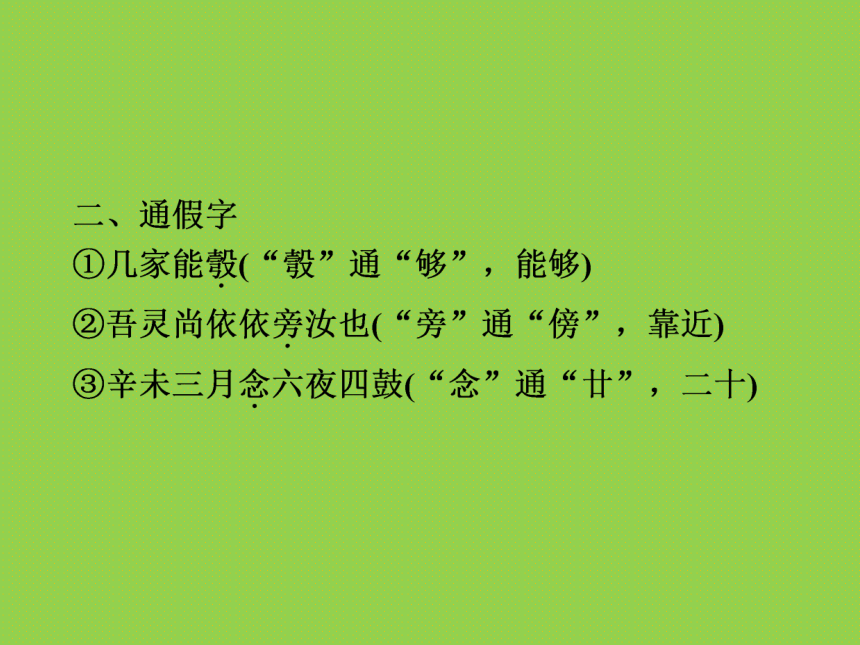

基础自主学案

面对面。

想象、揣摩。

仅,但。

勇敢地,

按照自己的本性。

六、特殊句式

①称心快意,几家能彀(主谓倒装句)

②为吾与汝双栖之所(判断句)

③吾与并肩携手(省略句)

④将奈之何(宾语前置句)

七、名句默写

①老吾老,_____________;_________,以及人之幼。

(孟子《孟子·梁惠王上》)

②吾自遇汝以来,_________________________;然遍地腥云,满街狼犬,称心快意,_________?

(林觉民《与妻书》)

以及人之老

幼吾幼

常愿天下有情人都成眷属

几家能彀

③汝体吾此心于啼泣之余,亦以天下人为念,_______________________________,

___________________。

(林觉民《与妻书》)

④汝幸而偶我,________________________!吾幸而得汝,________________________!卒不忍独善其身。

(林觉民《与妻书》)

当亦乐牺牲吾身与汝身之福利

为天下人谋永福也

又何不幸而生今日之中国

又何不幸而生今日之中国

八、文学常识

1.走近作者

林觉民(1887-1911),近代民主革

命烈士,福建福州人。1907年自

费留学日本,加入中国同盟会。

1911年春回家乡,约集革命同志,参加广州起义(黄花岗之役)。4月24日《绝笔书》,表示为“___________________”而献身的决心。27日起义发动时,随黄兴攻两广总督署,受伤被俘,临刑前谈笑自若

,引颈就义,年仅25岁。

光复神州,重兴祖国

2.资料链接

黄花岗起义:1911年4月27日下午5时30分,黄兴率120余名敢死队员直扑两广总督署,发动了同盟会的第____次武装起义——广州起义。其中72人的遗骸由潘达微等出面收葬于广州东郊红花岗。潘达微并把红花岗改名为黄花岗,这次起义因而被称为“黄花岗起义”。林觉民即为其中一名烈士。

十

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.《与妻书》一文中,作者要对妻子说些什么?表达了作者怎样的感情?

【提示】 作者要向妻子述说志愿,解释欲告未告的矛盾,回忆四五年前某夕关于谁先死的谈话,围绕与妻子有关的日常生活,表达了作者对妻子的深情挚爱和不忍离别的内心痛苦。

2.第二段中“吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也”在文中具有怎样的作用?

【提示】 这句话是全文的纲。烈士在这段里先简单地阐述“牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福”的道理。然后下面用两段文字,一段详诉“吾至爱汝”的衷情,一段说明“即此爱汝一念,使吾勇于就死也”的道理。

3.本文回忆了与妻子相关的几件事?每件事的主要内容是什么?

【提示】 文章回忆了与妻子相关的三件事。一、夫妻间关于“谁先死”的谈论,说明自己本来不愿先死而“留苦”给妻子。二、对月影之下诉真情的回忆,说明自己是真的不能忘记妻子。三、追述最后分手之前,因害怕妻子承受不了将要失去丈夫的沉重的悲痛,未能将起义的事告诉妻子。这些事表现了作者一心为妻子着想,对妻子无限爱恋的感情。

4.作者是怎样处理爱自己的妻子和热爱国家与爱天下人这一矛盾的?

【提示】 在这一矛盾中,作者并没有以否定对妻子的爱来追求对国家的爱,而是在个人爱情的基础上提升情感达到大爱,即使是倾诉甘心赴国难之后,仍念念于对妻子的缠绵之爱。这正是本文感人的地方。

5.在这封遗书中,作者反复强调的是“吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也”这一中心思想。这一中心思想是怎样贯穿全文的?

【名师点拨】 文章第1段“吾作此书,……故遂忍悲为汝言之”这句话,说明了写遗书时的心情和原因,在说明心情时即深含“吾至爱汝”的感情,而说明原因则正是为了引出“即此爱汝一念,使吾勇于就死也。”第2段中“吾至爱汝,……使吾勇于就死也”这句话,则是直接提出了全文的中心。

第3段集中抒发了“吾真真不能忘汝也”的感情,呼应了中心前半的“吾至爱汝”。接着逐层深入地论述了“天下人之不当死而死……敢率性就死不顾汝也”这句话所包含的道理,呼应了中心后半句的“即此爱汝一念,使吾勇于就死也”。第4段进一步呼应“吾至爱汝”,表达了自己“则吾之死,吾灵尚依依旁汝也,汝不必以无侣悲”的心愿。第5

段围绕着“汝幸而偶我,……卒不忍独善其身”这个中心句,慨叹“幸”与“不幸”,实际上也是紧扣中心:“幸”,“吾至爱汝”;“不幸”,使自己“就死”。第6段希望妻子“当尽吾意”,这里的“吾意”,就是遗书的中心,以此结束全文。

6.为什么说《与妻书》是一曲爱情的颂歌,更是一首正气歌?

【名师点拨】 ①作者在牺牲前给妻子的绝笔书中表现了儿女之情的缠绵细腻,也表现了革命豪情的激昂慷慨。这封信所表现的对妻子的爱情,正是作为献身革命和人民的一种基础和衬托。没有对亲人

的爱,也就无法将这种爱扩充成为对天下人的爱;没有对妻子笃深的感情,也就无法衬托他舍生捐躯之高尚情操。②《与妻书》所抒发的思想感情之所以能与广大读者产生共鸣,就在于作者把人世间经常发生的生离死别赋予了悲壮的爱国主义色彩,在于他把热爱亲人和热爱人民的情感水乳交融地结合起来。

[细剖·深析]

[楼主]

本文是1911年林觉民烈士参加广州起义前夕写给妻子的绝笔书,读过此文,我被作者真挚的情感所打动,我知道,作者深深地爱着自己的妻子,希望与妻子“相守以死”,甚至希望妻子先自己而死,但是我却不明白,作者一方面“吾至爱汝”,另一方面又“忍舍汝而死”,作者为什么最终却决意离妻别子、慷慨赴死?

[沙发]

这个问题,楼主应该看看第四段。在第四段中,作者从内心发出“吾诚愿与汝相守以死”,但分析当时中国的现实:“天灾”,“盗贼”,“瓜分”,“奸官污吏”,使“处今日之中国,国中无地何时不可以死”,即使不死也要经受“较死为苦”的离散。“天下人之不当死而死与不愿离而离者,不可数计,钟情如我辈者,能忍之乎?”这就是作者决意离妻别子、慷慨赴死的原因。

[板凳]

作者并非愿先于爱妻而死,是清朝的血腥统治,迫使有志之士走上起义的道路。在这篇文章中,林觉民的思想感情是复杂的。“吾至爱汝”和“忍舍汝而死”既矛盾又统一。作者是为亿万民众能过上幸福生活而欣然就死的。

[三楼]

林觉民为了推翻黑暗的满清统治,为了人民的自由幸福,抛爱妻,舍幼子,义无反顾地献出自己年轻的生命。在遗书中,作者为了安慰妻子,为了使妻子对他舍生取义能够理解,反反复复地倾诉他对妻子真切的爱,说明正是非常爱妻子,并由此推及爱天下的人,表现了革命烈士为了使全中国人民过上幸福生活而不惜牺牲个人一切的崇高献身精神。

写作素材积累

技法借鉴

辞真意切 情理交融

《与妻书》不是一封普通的家书,而是一篇慷慨悲壮、哀感婉艳的绝笔书,是一首荡气回肠的革命情歌,是豪情、悲情、亲情与爱情的结晶,是理性与情感、豪情与私情、英雄本色与儿女情长、“大我”与“小我”等等复杂感情有机地融为一体的熔炉。

本文的写作特色是抒情为主,以情见长,兼及记叙,议论。作者把感夫妻之恩爱,愤国家之黯弱,怜天下之离散,悲夫妻之死别的复杂思想感情融于一体。信的字里行间充溢着作者“生人作死别”的显豁,作者的态度更为鲜明。如写到中国事势之时,抒发的则是对国家黯弱腐败的愤慨之情。或借景抒情,寓情于景,使情景交融,意境全出,以增强情的感染力量。如忆双栖生活时,“梅筛月影,依稀掩映”,

何其惬意!而今却生离死别,怎不声泪俱下!或通过

描绘形象来抒情,使情具象化。读罢全信,我们似乎见到了一个既忠于爱情,但又能舍小家为大家,“为天下谋永福”,视死如归的英雄汉,也见到一位感情笃厚、知书识理的妇女。或结议论来抒情,寓情于理,情理相生,使说理充满了感彩,全信充溢着浩然正气,虽为生离死别的绝笔,却又是声讨反动势力的檄文,也是振聋发聩,给人以力量的正气歌。

说理时选择了带有感彩的词语和表达丰富感情的句式,使议论也涂上自己所憎所爱的感彩。例如,作者在谈到清朝血腥凶残的统治时,并不直说,而用“遍地腥云,满街狼犬”来比喻。又如第四段中说:“……第以今日事势观之……吾能之乎?抑汝能之乎?……”作者在分析现状的黑暗时,接连使用了排比、设问、反问等句式,酣畅淋漓,一气呵成,具有无可辩驳的说服力,从而有助于思想观点的表达。

随堂练笔

一个革命者明知自己必死而义无反顾地选择死,这是何等坚定的信念!读过此书,你的内心也一定会激起层层波澜。请写一段读后感,谈谈你的感受。100字左右。

1.课内素材开发

古往今来,许多爱国主义者无不有着浓烈的骨肉亲情,他们对骨肉爱愈切,对祖国爱愈坚。黄花岗七十二烈士之一的林觉民烈士在绝命书上写道:“吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也!”“吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。”林觉民足以千古,虽然他从未想过要什么千古。他的人生绝笔却是如此深情、坚定,

素材积累

以至于他在人间只活了二十四年,却成了深情、坚定的人格典范,成了古今伟丈夫的象征。这使得他从历史的无名悲剧里走出,成为我们精神生活的一部分。今天我们可能已经不太需要用牺牲生命来换取进步了,但是,对于社会的进步,对于当代文明的建设,对于理想社会的追求,依然需要我们学习林觉民这种舍小爱换大爱的崇高精神。

[适用话题]

这则材料可以用在“奉献”“选择”“爱国”等话题或材料作文中。

2.鲜活素材速递

温总理给国宴定下“三菜一汤”标准

温家宝总理在2011年4月6日国务院第四次廉政工作会议上讲话时指出,公务接待要严格控制经费,严格执行标准,严禁赠送礼品,一律吃工作餐。外事接待也要执行标准,控制规模,举办国宴要坚持“三菜一汤”。

国宴是国家元首或政府为招待国宾、其它贵宾或在重要节日为招待各界人士而举行的正式宴会,本应是一国宴会的最高标准,但温总理却给定下“三菜一汤”的标准,不仅让人感到温总理的“寒酸”,但这“寒酸”让笔者想到是“居庙堂之高则忧其民”的一心为民的总理形象,总理“寒酸”才能省下更多的财政资金用到关乎民众疾苦的工程中,切实提高民众的生活水平,利国利民。吃喝看似小事,其实是大事;吃喝败坏了几千年来我国勤俭节约、艰苦朴素的优良传统,损害了党和人民群众的利益,恶化了干群关系。

唐太宗李世民说:“以铜为鉴,可以正衣冠;以人为鉴,可以知得失;以史为鉴,可以知兴替。”那么我们的地方官员能否以温总理的“三菜一汤”为鉴,学温总理“寒酸”点,集中财力、物力干些让民众得实惠的事情,多在执政为民上下功夫,做使人民满意的公仆。

[适用话题]

这则材料可以用在“节俭”“廉政”“保持优良传统”“爱国爱民”等话题或材料作文中。

知能优化演练

悲悯的月光

张佐香

有人问托尔斯泰,如果你看见一个坏

人正举起一个小孩,要往地下摔,唯

有对那个家伙射击才能挽救小孩的无

辜生命。这时,你射击还是不射击?这个命题集中体现了人类在伦理和精神上的矛盾。俄罗斯女青年薇拉·查苏利奇以实际行动给出了答案。

美文佳作欣赏

1877年7月31日,被囚禁的进步大学生波古柳博夫因在彼得堡市市长特列波夫面前没有行脱帽礼,遭到毒刑拷打。薇拉愤慨至极,她朝那个灭绝人性的暴徒射出了一颗子弹。审判席上,薇拉再次指控特列波夫惨无人道的暴行:“迫使一个被折磨得奄奄一息的人再次接受鞭笞和酷刑,这是多么残忍……我觉得绝不能也不应该让这件事无声无息地过去。如果保持缄默,特列波夫依旧会有恃无恐地一次又一次滥施淫威。我宁可牺牲自己,也要向世人证明:

绝不能让这个残酷凌辱人类个性的人逍遥法外……举起手来,向一个人开枪——这是可怕的,但我意识到必须这样做。”薇拉射击并非出于私心和复仇,她的动机中只有一种正直而崇高的热忱。这个少女勇敢地举起自己的右手,毅然决然地弯下食指,制止践踏凌辱人类尊严的行为。在辩护律师的据理力争下,薇拉幸运地得以释放。薇拉的行为蕴藏着惊人的力量和不屈的信念。她是真理和道义的化身。她对犯罪个体的射击表达了她对人类苦难最大的悲悯。我久久注视着“悲悯”一词,品位着它的质感、硬度和光亮。

德国的舒和兄妹——汉斯和索菲,为了阻止希特勒的暴行,散发反纳粹传单,献出年轻的生命。妹妹索菲在笑赴刑场时说:“如果我们的行动能唤醒千百万人民,那么我们虽死何憾?”哥哥汉斯在临死前的一刹那,高呼“自由万岁”,高贵的头颅随着黑亮的铡刀落下,定格为一个永恒的背景。他们炽热殷红的鲜血在阳光下洒向历史深处。

人类之所以浸泡在连绵不绝的战争、迫害、屠杀、腐败的血海与黑暗中,还能焕发出如此迷人的光彩,就是因为我们有薇拉和舒和兄妹,还有那个“流血请自嗣同始”的人。天下兴亡,干我甚事?大多数人是这么想的。但是铁肩担道义的薇拉们却永远不会这么想,明知是以卵击石,也依然奋勇出击替天行道。他们甘愿为世界上每一个热爱自由、和平、幸福的人献出自己宝贵的生命,不分肤色、不分种族。

月光静静在洗刷着不洁的凡尘,慰藉着苦涩的心灵。薇拉们奔涌的热血和不屈的灵魂就像这洒满人间的月光。他们吞咽着人间的苦难和罪孽,让生命洒下无边无际亘古如斯

的悲悯之光。有了悲悯之光的照耀,这个世界就少了一份黑暗和凄凉,多了一份慰藉和希望。

【赏评】 这是一篇洞察人类灵魂深处最柔弱的情感的散文,文章撷取历史长河中瞬间即逝的一束束浪花,正是这一束束浪花在无边的暗夜映中射出月亮美丽的光辉,作者以期盼的热情希望这光辉能普照大地。文中的薇拉和舒和兄妹正是这蕴含着悲悯月光的浪花,他们向我们展示了人类内心最为宝贵的东西——同情心和正义。

第17课 与妻书

诗海探珠

送人东归

温庭筠

荒戍落黄叶,

浩然离故关。

高风汉阳渡,

初日郢门山。

江上几人在,

天涯孤棹还。

何当重相见,

尊酒慰离颜。

【赏析】 这是一首送别诗,全诗意境雄浑壮阔,慷慨悲凉,毫无作者“花间词派”婉约纤丽的文风。“浩然离故关”一句确立了诗的基调,由于离人意气昂扬,就使得黄叶飘零、天涯孤棹等景色显得悲凉而不低沉,因而慷慨动人。颔联两句互文,意为初日高风汉阳渡,高风初日郢门山。展示辽阔雄奇的境界,并以巍巍高山、浩浩大江、飒飒秋风、杲杲旭日,为友人壮行色。第三联说友人东归还乡,只恐故旧多已离世,就更为孤单。是对友人归去后

境遇的并切,表现其不忍离之情。第四联写当此离别之际,开怀畅饮,希望他日重逢,再叙友情,以此表达不忍离之情。在秋季送别,却无悲秋的凄楚,这在同类秋季送别诗中是不多见的。

【思考】 清代沈德潜《唐诗别裁集》中称这首诗的首联“起调最高”,意思是起笔便显得不凡。请说一下,你对首联的理解和评价。

【提示】 画线部分为思考答案。

课堂互动探究

写作素材积累

知能优化演练

第17课

与妻书

基础自主学案

美文佳作欣赏

基础自主学案

面对面。

想象、揣摩。

仅,但。

勇敢地,

按照自己的本性。

六、特殊句式

①称心快意,几家能彀(主谓倒装句)

②为吾与汝双栖之所(判断句)

③吾与并肩携手(省略句)

④将奈之何(宾语前置句)

七、名句默写

①老吾老,_____________;_________,以及人之幼。

(孟子《孟子·梁惠王上》)

②吾自遇汝以来,_________________________;然遍地腥云,满街狼犬,称心快意,_________?

(林觉民《与妻书》)

以及人之老

幼吾幼

常愿天下有情人都成眷属

几家能彀

③汝体吾此心于啼泣之余,亦以天下人为念,_______________________________,

___________________。

(林觉民《与妻书》)

④汝幸而偶我,________________________!吾幸而得汝,________________________!卒不忍独善其身。

(林觉民《与妻书》)

当亦乐牺牲吾身与汝身之福利

为天下人谋永福也

又何不幸而生今日之中国

又何不幸而生今日之中国

八、文学常识

1.走近作者

林觉民(1887-1911),近代民主革

命烈士,福建福州人。1907年自

费留学日本,加入中国同盟会。

1911年春回家乡,约集革命同志,参加广州起义(黄花岗之役)。4月24日《绝笔书》,表示为“___________________”而献身的决心。27日起义发动时,随黄兴攻两广总督署,受伤被俘,临刑前谈笑自若

,引颈就义,年仅25岁。

光复神州,重兴祖国

2.资料链接

黄花岗起义:1911年4月27日下午5时30分,黄兴率120余名敢死队员直扑两广总督署,发动了同盟会的第____次武装起义——广州起义。其中72人的遗骸由潘达微等出面收葬于广州东郊红花岗。潘达微并把红花岗改名为黄花岗,这次起义因而被称为“黄花岗起义”。林觉民即为其中一名烈士。

十

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.《与妻书》一文中,作者要对妻子说些什么?表达了作者怎样的感情?

【提示】 作者要向妻子述说志愿,解释欲告未告的矛盾,回忆四五年前某夕关于谁先死的谈话,围绕与妻子有关的日常生活,表达了作者对妻子的深情挚爱和不忍离别的内心痛苦。

2.第二段中“吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也”在文中具有怎样的作用?

【提示】 这句话是全文的纲。烈士在这段里先简单地阐述“牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福”的道理。然后下面用两段文字,一段详诉“吾至爱汝”的衷情,一段说明“即此爱汝一念,使吾勇于就死也”的道理。

3.本文回忆了与妻子相关的几件事?每件事的主要内容是什么?

【提示】 文章回忆了与妻子相关的三件事。一、夫妻间关于“谁先死”的谈论,说明自己本来不愿先死而“留苦”给妻子。二、对月影之下诉真情的回忆,说明自己是真的不能忘记妻子。三、追述最后分手之前,因害怕妻子承受不了将要失去丈夫的沉重的悲痛,未能将起义的事告诉妻子。这些事表现了作者一心为妻子着想,对妻子无限爱恋的感情。

4.作者是怎样处理爱自己的妻子和热爱国家与爱天下人这一矛盾的?

【提示】 在这一矛盾中,作者并没有以否定对妻子的爱来追求对国家的爱,而是在个人爱情的基础上提升情感达到大爱,即使是倾诉甘心赴国难之后,仍念念于对妻子的缠绵之爱。这正是本文感人的地方。

5.在这封遗书中,作者反复强调的是“吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也”这一中心思想。这一中心思想是怎样贯穿全文的?

【名师点拨】 文章第1段“吾作此书,……故遂忍悲为汝言之”这句话,说明了写遗书时的心情和原因,在说明心情时即深含“吾至爱汝”的感情,而说明原因则正是为了引出“即此爱汝一念,使吾勇于就死也。”第2段中“吾至爱汝,……使吾勇于就死也”这句话,则是直接提出了全文的中心。

第3段集中抒发了“吾真真不能忘汝也”的感情,呼应了中心前半的“吾至爱汝”。接着逐层深入地论述了“天下人之不当死而死……敢率性就死不顾汝也”这句话所包含的道理,呼应了中心后半句的“即此爱汝一念,使吾勇于就死也”。第4段进一步呼应“吾至爱汝”,表达了自己“则吾之死,吾灵尚依依旁汝也,汝不必以无侣悲”的心愿。第5

段围绕着“汝幸而偶我,……卒不忍独善其身”这个中心句,慨叹“幸”与“不幸”,实际上也是紧扣中心:“幸”,“吾至爱汝”;“不幸”,使自己“就死”。第6段希望妻子“当尽吾意”,这里的“吾意”,就是遗书的中心,以此结束全文。

6.为什么说《与妻书》是一曲爱情的颂歌,更是一首正气歌?

【名师点拨】 ①作者在牺牲前给妻子的绝笔书中表现了儿女之情的缠绵细腻,也表现了革命豪情的激昂慷慨。这封信所表现的对妻子的爱情,正是作为献身革命和人民的一种基础和衬托。没有对亲人

的爱,也就无法将这种爱扩充成为对天下人的爱;没有对妻子笃深的感情,也就无法衬托他舍生捐躯之高尚情操。②《与妻书》所抒发的思想感情之所以能与广大读者产生共鸣,就在于作者把人世间经常发生的生离死别赋予了悲壮的爱国主义色彩,在于他把热爱亲人和热爱人民的情感水乳交融地结合起来。

[细剖·深析]

[楼主]

本文是1911年林觉民烈士参加广州起义前夕写给妻子的绝笔书,读过此文,我被作者真挚的情感所打动,我知道,作者深深地爱着自己的妻子,希望与妻子“相守以死”,甚至希望妻子先自己而死,但是我却不明白,作者一方面“吾至爱汝”,另一方面又“忍舍汝而死”,作者为什么最终却决意离妻别子、慷慨赴死?

[沙发]

这个问题,楼主应该看看第四段。在第四段中,作者从内心发出“吾诚愿与汝相守以死”,但分析当时中国的现实:“天灾”,“盗贼”,“瓜分”,“奸官污吏”,使“处今日之中国,国中无地何时不可以死”,即使不死也要经受“较死为苦”的离散。“天下人之不当死而死与不愿离而离者,不可数计,钟情如我辈者,能忍之乎?”这就是作者决意离妻别子、慷慨赴死的原因。

[板凳]

作者并非愿先于爱妻而死,是清朝的血腥统治,迫使有志之士走上起义的道路。在这篇文章中,林觉民的思想感情是复杂的。“吾至爱汝”和“忍舍汝而死”既矛盾又统一。作者是为亿万民众能过上幸福生活而欣然就死的。

[三楼]

林觉民为了推翻黑暗的满清统治,为了人民的自由幸福,抛爱妻,舍幼子,义无反顾地献出自己年轻的生命。在遗书中,作者为了安慰妻子,为了使妻子对他舍生取义能够理解,反反复复地倾诉他对妻子真切的爱,说明正是非常爱妻子,并由此推及爱天下的人,表现了革命烈士为了使全中国人民过上幸福生活而不惜牺牲个人一切的崇高献身精神。

写作素材积累

技法借鉴

辞真意切 情理交融

《与妻书》不是一封普通的家书,而是一篇慷慨悲壮、哀感婉艳的绝笔书,是一首荡气回肠的革命情歌,是豪情、悲情、亲情与爱情的结晶,是理性与情感、豪情与私情、英雄本色与儿女情长、“大我”与“小我”等等复杂感情有机地融为一体的熔炉。

本文的写作特色是抒情为主,以情见长,兼及记叙,议论。作者把感夫妻之恩爱,愤国家之黯弱,怜天下之离散,悲夫妻之死别的复杂思想感情融于一体。信的字里行间充溢着作者“生人作死别”的显豁,作者的态度更为鲜明。如写到中国事势之时,抒发的则是对国家黯弱腐败的愤慨之情。或借景抒情,寓情于景,使情景交融,意境全出,以增强情的感染力量。如忆双栖生活时,“梅筛月影,依稀掩映”,

何其惬意!而今却生离死别,怎不声泪俱下!或通过

描绘形象来抒情,使情具象化。读罢全信,我们似乎见到了一个既忠于爱情,但又能舍小家为大家,“为天下谋永福”,视死如归的英雄汉,也见到一位感情笃厚、知书识理的妇女。或结议论来抒情,寓情于理,情理相生,使说理充满了感彩,全信充溢着浩然正气,虽为生离死别的绝笔,却又是声讨反动势力的檄文,也是振聋发聩,给人以力量的正气歌。

说理时选择了带有感彩的词语和表达丰富感情的句式,使议论也涂上自己所憎所爱的感彩。例如,作者在谈到清朝血腥凶残的统治时,并不直说,而用“遍地腥云,满街狼犬”来比喻。又如第四段中说:“……第以今日事势观之……吾能之乎?抑汝能之乎?……”作者在分析现状的黑暗时,接连使用了排比、设问、反问等句式,酣畅淋漓,一气呵成,具有无可辩驳的说服力,从而有助于思想观点的表达。

随堂练笔

一个革命者明知自己必死而义无反顾地选择死,这是何等坚定的信念!读过此书,你的内心也一定会激起层层波澜。请写一段读后感,谈谈你的感受。100字左右。

1.课内素材开发

古往今来,许多爱国主义者无不有着浓烈的骨肉亲情,他们对骨肉爱愈切,对祖国爱愈坚。黄花岗七十二烈士之一的林觉民烈士在绝命书上写道:“吾至爱汝,即此爱汝一念,使吾勇于就死也!”“吾充吾爱汝之心,助天下人爱其所爱,所以敢先汝而死,不顾汝也。”林觉民足以千古,虽然他从未想过要什么千古。他的人生绝笔却是如此深情、坚定,

素材积累

以至于他在人间只活了二十四年,却成了深情、坚定的人格典范,成了古今伟丈夫的象征。这使得他从历史的无名悲剧里走出,成为我们精神生活的一部分。今天我们可能已经不太需要用牺牲生命来换取进步了,但是,对于社会的进步,对于当代文明的建设,对于理想社会的追求,依然需要我们学习林觉民这种舍小爱换大爱的崇高精神。

[适用话题]

这则材料可以用在“奉献”“选择”“爱国”等话题或材料作文中。

2.鲜活素材速递

温总理给国宴定下“三菜一汤”标准

温家宝总理在2011年4月6日国务院第四次廉政工作会议上讲话时指出,公务接待要严格控制经费,严格执行标准,严禁赠送礼品,一律吃工作餐。外事接待也要执行标准,控制规模,举办国宴要坚持“三菜一汤”。

国宴是国家元首或政府为招待国宾、其它贵宾或在重要节日为招待各界人士而举行的正式宴会,本应是一国宴会的最高标准,但温总理却给定下“三菜一汤”的标准,不仅让人感到温总理的“寒酸”,但这“寒酸”让笔者想到是“居庙堂之高则忧其民”的一心为民的总理形象,总理“寒酸”才能省下更多的财政资金用到关乎民众疾苦的工程中,切实提高民众的生活水平,利国利民。吃喝看似小事,其实是大事;吃喝败坏了几千年来我国勤俭节约、艰苦朴素的优良传统,损害了党和人民群众的利益,恶化了干群关系。

唐太宗李世民说:“以铜为鉴,可以正衣冠;以人为鉴,可以知得失;以史为鉴,可以知兴替。”那么我们的地方官员能否以温总理的“三菜一汤”为鉴,学温总理“寒酸”点,集中财力、物力干些让民众得实惠的事情,多在执政为民上下功夫,做使人民满意的公仆。

[适用话题]

这则材料可以用在“节俭”“廉政”“保持优良传统”“爱国爱民”等话题或材料作文中。

知能优化演练

悲悯的月光

张佐香

有人问托尔斯泰,如果你看见一个坏

人正举起一个小孩,要往地下摔,唯

有对那个家伙射击才能挽救小孩的无

辜生命。这时,你射击还是不射击?这个命题集中体现了人类在伦理和精神上的矛盾。俄罗斯女青年薇拉·查苏利奇以实际行动给出了答案。

美文佳作欣赏

1877年7月31日,被囚禁的进步大学生波古柳博夫因在彼得堡市市长特列波夫面前没有行脱帽礼,遭到毒刑拷打。薇拉愤慨至极,她朝那个灭绝人性的暴徒射出了一颗子弹。审判席上,薇拉再次指控特列波夫惨无人道的暴行:“迫使一个被折磨得奄奄一息的人再次接受鞭笞和酷刑,这是多么残忍……我觉得绝不能也不应该让这件事无声无息地过去。如果保持缄默,特列波夫依旧会有恃无恐地一次又一次滥施淫威。我宁可牺牲自己,也要向世人证明:

绝不能让这个残酷凌辱人类个性的人逍遥法外……举起手来,向一个人开枪——这是可怕的,但我意识到必须这样做。”薇拉射击并非出于私心和复仇,她的动机中只有一种正直而崇高的热忱。这个少女勇敢地举起自己的右手,毅然决然地弯下食指,制止践踏凌辱人类尊严的行为。在辩护律师的据理力争下,薇拉幸运地得以释放。薇拉的行为蕴藏着惊人的力量和不屈的信念。她是真理和道义的化身。她对犯罪个体的射击表达了她对人类苦难最大的悲悯。我久久注视着“悲悯”一词,品位着它的质感、硬度和光亮。

德国的舒和兄妹——汉斯和索菲,为了阻止希特勒的暴行,散发反纳粹传单,献出年轻的生命。妹妹索菲在笑赴刑场时说:“如果我们的行动能唤醒千百万人民,那么我们虽死何憾?”哥哥汉斯在临死前的一刹那,高呼“自由万岁”,高贵的头颅随着黑亮的铡刀落下,定格为一个永恒的背景。他们炽热殷红的鲜血在阳光下洒向历史深处。

人类之所以浸泡在连绵不绝的战争、迫害、屠杀、腐败的血海与黑暗中,还能焕发出如此迷人的光彩,就是因为我们有薇拉和舒和兄妹,还有那个“流血请自嗣同始”的人。天下兴亡,干我甚事?大多数人是这么想的。但是铁肩担道义的薇拉们却永远不会这么想,明知是以卵击石,也依然奋勇出击替天行道。他们甘愿为世界上每一个热爱自由、和平、幸福的人献出自己宝贵的生命,不分肤色、不分种族。

月光静静在洗刷着不洁的凡尘,慰藉着苦涩的心灵。薇拉们奔涌的热血和不屈的灵魂就像这洒满人间的月光。他们吞咽着人间的苦难和罪孽,让生命洒下无边无际亘古如斯

的悲悯之光。有了悲悯之光的照耀,这个世界就少了一份黑暗和凄凉,多了一份慰藉和希望。

【赏评】 这是一篇洞察人类灵魂深处最柔弱的情感的散文,文章撷取历史长河中瞬间即逝的一束束浪花,正是这一束束浪花在无边的暗夜映中射出月亮美丽的光辉,作者以期盼的热情希望这光辉能普照大地。文中的薇拉和舒和兄妹正是这蕴含着悲悯月光的浪花,他们向我们展示了人类内心最为宝贵的东西——同情心和正义。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])