2020-2021学年高中历史人教版必修2 第2课 古代手工业的进步 培优练习(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年高中历史人教版必修2 第2课 古代手工业的进步 培优练习(word版含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 232.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2020-2021学年高中历史人教版必修2第一单元古代中国经济的基本结构与特点-第二课古代手工业的进步培优练习

一、单选题

1.明朝时期有“凡棉布寸土皆有,而织造尚松江,浆染尚芜湖”的说法。这一说法折射出明代

A.手工业生产呈现区域化 B.官府注重区域经济的互补

C.农产品商品化趋势加强 D.棉纺织技术水平日益提高

2.在宋代,铁矿从开采到冶炼出品有成套复杂的技术,需要许多人协作。一个铁矿作坊要有不少工人同时进行劳动,实行内部分工,才能完成生产,这反映出当时

A.冶铁技术水平已领先世界 B.铁器不进入民间市场

C.手工业领域出现雇佣关系 D.手工业生产规模较大

3.汉朝张骞出使西域之后,打通了中西之间的通商之路,当时中西商路上最具有代表性的商品是

A.青铜器 B.陶瓷 C.玉石 D.丝绸

4.明朝中期以后,随着经济发展,商业化速度的加剧,随之而来的是农村人口向城市的流动,以及人们闲暇时间的增多,道光的《苏州府志》中提到晚明苏州府“江南烟户业田多,聚居城郭者十之四五,聚居市镇者十之三四,散出乡村者十之一二”。这说明当时

A.工商业成为社会的主流阶层 B.市民阶层的流动

C.资本主义萌芽出现并缓慢发展 D.南北经济差距拉大

5.每一个历史时代都有丰富的历史信息。下表所列信息 按朝代(汉、唐、宋、元)先后排列正确的是

A.①②③④ B.②①④①④ C.③②①④ D.④③①②

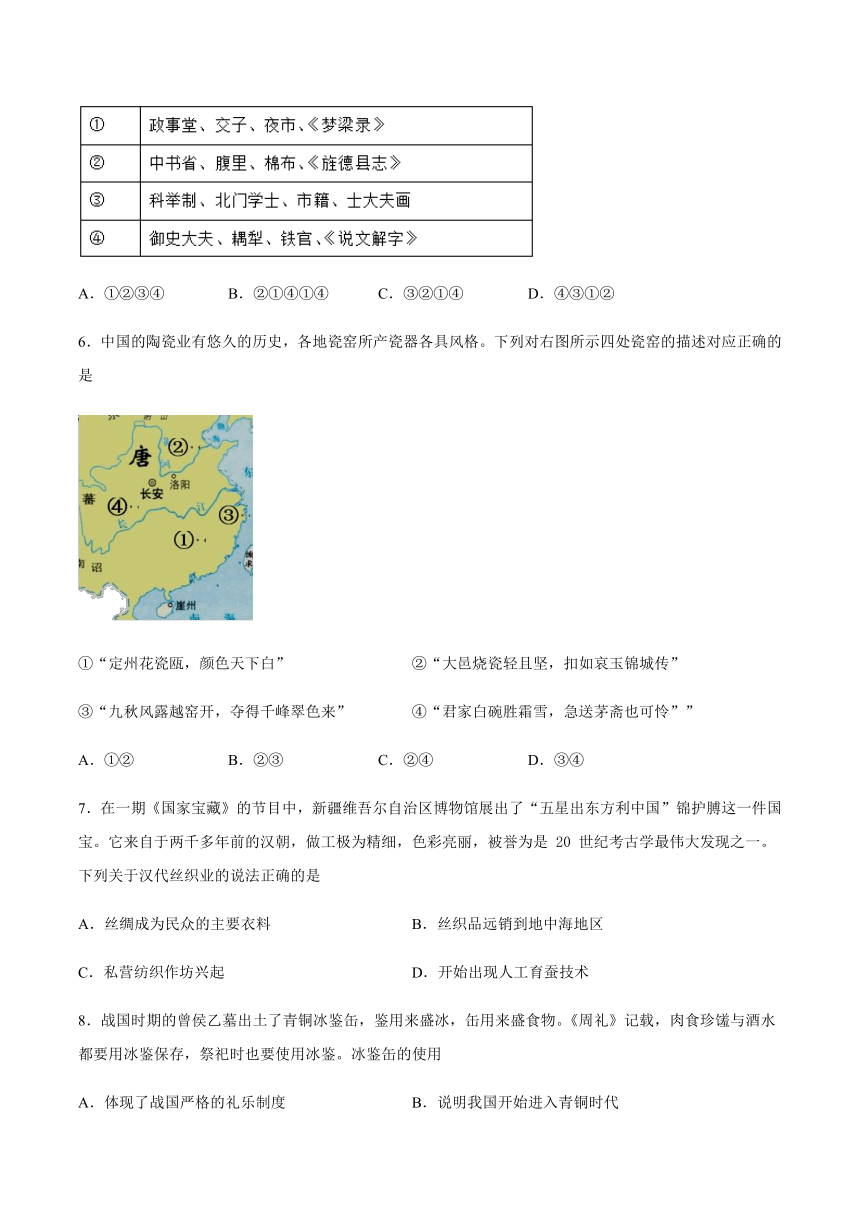

6.中国的陶瓷业有悠久的历史,各地瓷窑所产瓷器各具风格。下列对右图所示四处瓷窑的描述对应正确的是

①“定州花瓷瓯,颜色天下白” ②“大邑烧瓷轻且坚,扣如哀玉锦城传”

③“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来” ④“君家白碗胜霜雪,急送茅斋也可怜””

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

7.在一期《国家宝藏》的节目中,新疆维吾尔自治区博物馆展出了“五星出东方利中国”锦护膊这一件国宝。它来自于两千多年前的汉朝,做工极为精细,色彩亮丽,被誉为是 20 世纪考古学最伟大发现之一。下列关于汉代丝织业的说法正确的是

A.丝绸成为民众的主要衣料 B.丝织品远销到地中海地区

C.私营纺织作坊兴起 D.开始出现人工育蚕技术

8.战国时期的曾侯乙墓出土了青铜冰鉴缶,鉴用来盛冰,缶用来盛食物。《周礼》记载,肉食珍馐与酒水都要用冰鉴保存,祭祀时也要使用冰鉴。冰鉴缶的使用

A.体现了战国严格的礼乐制度 B.说明我国开始进入青铜时代

C.可作为佐证贵族生活的史料 D.标志着新兴地主阶级的崛起

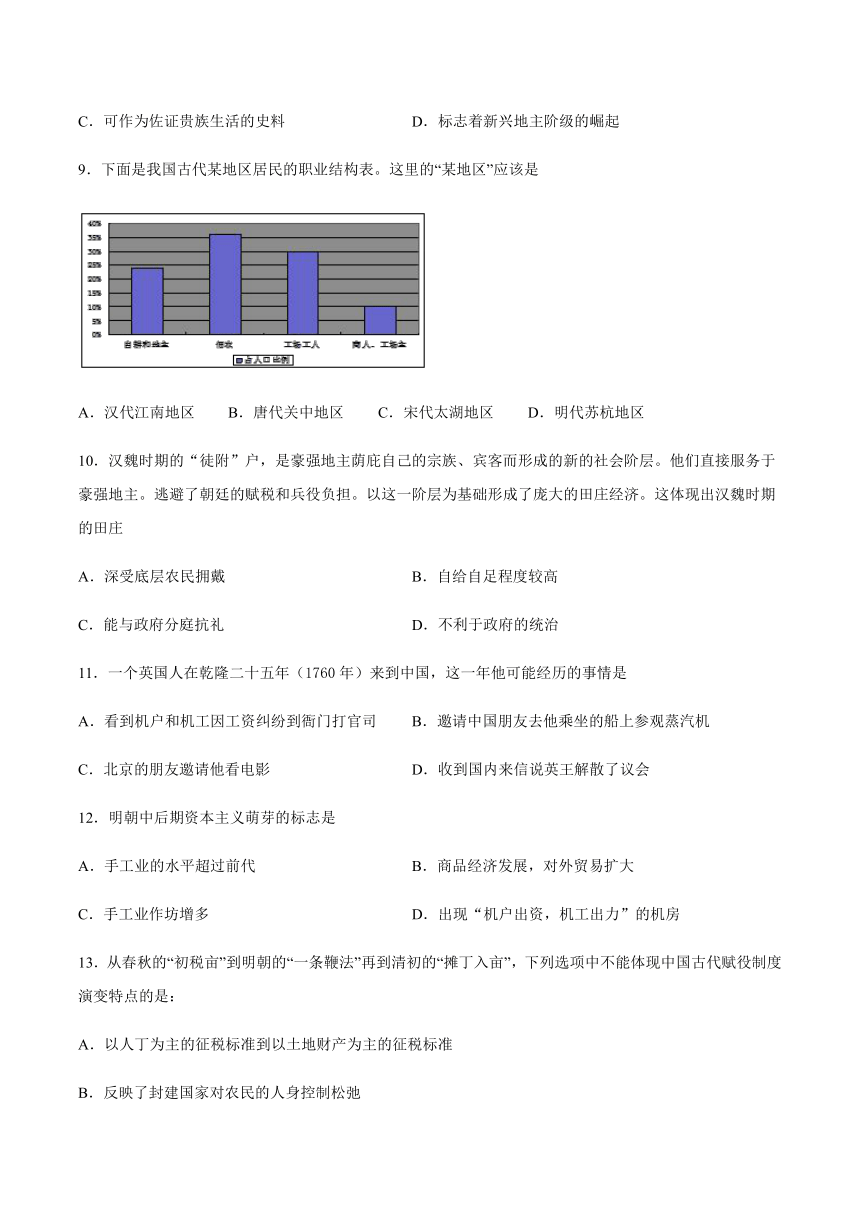

9.下面是我国古代某地区居民的职业结构表。这里的“某地区”应该是

A.汉代江南地区 B.唐代关中地区 C.宋代太湖地区 D.明代苏杭地区

10.汉魏时期的“徒附”户,是豪强地主荫庇自己的宗族、宾客而形成的新的社会阶层。他们直接服务于豪强地主。逃避了朝廷的赋税和兵役负担。以这一阶层为基础形成了庞大的田庄经济。这体现出汉魏时期的田庄

A.深受底层农民拥戴 B.自给自足程度较高

C.能与政府分庭抗礼 D.不利于政府的统治

11.一个英国人在乾隆二十五年(1760年)来到中国,这一年他可能经历的事情是

A.看到机户和机工因工资纠纷到衙门打官司 B.邀请中国朋友去他乘坐的船上参观蒸汽机

C.北京的朋友邀请他看电影 D.收到国内来信说英王解散了议会

12.明朝中后期资本主义萌芽的标志是

A.手工业的水平超过前代 B.商品经济发展,对外贸易扩大

C.手工业作坊增多 D.出现“机户出资,机工出力”的机房

13.从春秋的“初税亩”到明朝的“一条鞭法”再到清初的“摊丁入亩”,下列选项中不能体现中国古代赋役制度演变特点的是:

A.以人丁为主的征税标准到以土地财产为主的征税标准

B.反映了封建国家对农民的人身控制松弛

C.税种由简化单一演变为繁杂多项

D.由实物、劳役地租为主到货币地租为主

14.中国资本主义萌芽的发展严重受阻,其原因包括

①封建经济基础十分顽固 ②封建上层建筑的反作用

③旧的经济观念的巨大影响 ④社会上缺乏破产的劳动力。

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②③④

15.唐代的茶匙造型规整,银质柄鎏金花纹凸起,使平直的匙柄富有变化,造型纤细流畅,有轻盈精巧之灵气。这反映出唐代( )

A.民营手工业较发达 B.饮茶风尚开始出现

C.崇尚精巧细致之美 D.奢靡之风普遍盛行

16.秦兵马俑出土的陶俑、陶马都经过精心彩绘且几乎无一雷同,青铜兵器制作精良且形制、大小几乎一致。每批陶俑、陶马、兵器上都打印或刻有工匠的名字。这反映当时

A.战争催生青铜制造产业 B.国家管理运用法家思想

C.陶器制作工艺达到巅峰 D.器物制造技术领先全球

17.在我国南海某处打捞了一艘古代沉船,在船中发现了大量的白瓷、青花瓷、青花瓷和珐琅彩等瓷器。根据这一考古发觉材料推断这一沉船事件大致发生在

A.汉朝 B.清朝 C.宋朝 D.唐朝

二、材料分析题

18.古代中国被称为“丝国”,植桑养蚕成为重要产业。阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 红线毯,择茧缫丝清水煮,拣丝练线红蓝染。

染为红线红于蓝,织作披香殿上毯。

披香殿广十丈余,红线织成可殿铺。

……

——(唐)白居易《红线毯》

(1)根据材料一,指出古代中国蚕桑业分布的演变趋势,并结合所学说明其原因。

(2)根据材料二,你可以获得哪些历史信息。

19.阅读材料,回答问题。

材料一 明初,瓷都景德镇有官窑58座,资金充足,设备先进,民窑不过20座。但官窑管理腐败、成本高昂,很快衰落下去。为完成上贡任务,只好改行“官搭民烧”,由民窑烧造。从事商品生产的民窑迅速崛起,明末达到二三百座……清代御窑仅6座。

材料二 官方以法令来保护手工业技术的世代传习。有时,为了技术的世代传习,官府还要干涉某些手工业者家属的婚姻,使民间技术的传习成为顽固的传统。从元稹“东家头白双女儿,为解挑纹嫁不得”可见一斑。一直到不久以前,各地还有所谓“祖传秘方”的存在。

——白寿彝主编《中国通史》第一卷

材料三 明清时期,自由手工业者的数量扩大并成为手工业生产的主导,手工业产品大量增加,各具特色的专业化工商业市镇大量涌现,“匠有常主,计日受值”的生产方式更为普遍。

(1)材料一中提到的“官窑”“民窑”各属于什么经营形态的手工业?它们的产品流向是?

(2)依据材料二,指出中国古代为什么会出现手工业世代传习的特点。

(3)据材料三,概括指出明清时期我国手工业的发展出现了哪些新特点。

20.阅读下列材料,回答问题。

材料一七八千年前,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展。耒、耜的出现和普遍使用,粮食的储备,使人们的精神生活得到多方面的发展……内部大小血缘集体之间以及个人之间,关系平等和睦。

——《简明中国历史读本》

材料二在郭家庄发掘160号商代墓,出土青铜礼器40件……器表均有精美的纹饰和族徽文字,还有28件青铜乐器和生产工具,220件青铜兵器和900多枚铜镞……墓主人可能是地位较高的武将。

——《新中国考古五十年》

(1)根据材料一,列举农业“有了很大发展”的表现。

(2)根据材料二,从商代墓出土文物中可以归纳出当时的哪些历史信息?

(3)综合上述材料,概括这一时期社会形态的演进过程。

参考答案

1.A2.D3.D4.B5.D6.D7.B8.C9.D10.D11.A12.D13.C14.A15.C16.B17.B

18.(1)趋势:由北方开始向南方转移;由集中变为相对分散。原因:经济重心开始南移;中原农耕文明的扩展等。

(2)信息:分工明确;浆染技术的进步等。

19.(1)官窑:官营手工业,供宫廷消费。民窑:私营手工业,供民间消费。

(2)官府的立法保护及官府对手工业者的干涉。

(3)私营手工业者占据主导地位;地区性分工更加明确;城市的经济功能增强;资本主义萌芽产生。

20.(1)耒、耜的出现和普遍使用;粮食的储备

(2)青铜器品种多样;青铜器数量多;青铜工艺高超(水平高);已经有文字

(3)由原始社会到奴隶社会

一、单选题

1.明朝时期有“凡棉布寸土皆有,而织造尚松江,浆染尚芜湖”的说法。这一说法折射出明代

A.手工业生产呈现区域化 B.官府注重区域经济的互补

C.农产品商品化趋势加强 D.棉纺织技术水平日益提高

2.在宋代,铁矿从开采到冶炼出品有成套复杂的技术,需要许多人协作。一个铁矿作坊要有不少工人同时进行劳动,实行内部分工,才能完成生产,这反映出当时

A.冶铁技术水平已领先世界 B.铁器不进入民间市场

C.手工业领域出现雇佣关系 D.手工业生产规模较大

3.汉朝张骞出使西域之后,打通了中西之间的通商之路,当时中西商路上最具有代表性的商品是

A.青铜器 B.陶瓷 C.玉石 D.丝绸

4.明朝中期以后,随着经济发展,商业化速度的加剧,随之而来的是农村人口向城市的流动,以及人们闲暇时间的增多,道光的《苏州府志》中提到晚明苏州府“江南烟户业田多,聚居城郭者十之四五,聚居市镇者十之三四,散出乡村者十之一二”。这说明当时

A.工商业成为社会的主流阶层 B.市民阶层的流动

C.资本主义萌芽出现并缓慢发展 D.南北经济差距拉大

5.每一个历史时代都有丰富的历史信息。下表所列信息 按朝代(汉、唐、宋、元)先后排列正确的是

A.①②③④ B.②①④①④ C.③②①④ D.④③①②

6.中国的陶瓷业有悠久的历史,各地瓷窑所产瓷器各具风格。下列对右图所示四处瓷窑的描述对应正确的是

①“定州花瓷瓯,颜色天下白” ②“大邑烧瓷轻且坚,扣如哀玉锦城传”

③“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来” ④“君家白碗胜霜雪,急送茅斋也可怜””

A.①② B.②③ C.②④ D.③④

7.在一期《国家宝藏》的节目中,新疆维吾尔自治区博物馆展出了“五星出东方利中国”锦护膊这一件国宝。它来自于两千多年前的汉朝,做工极为精细,色彩亮丽,被誉为是 20 世纪考古学最伟大发现之一。下列关于汉代丝织业的说法正确的是

A.丝绸成为民众的主要衣料 B.丝织品远销到地中海地区

C.私营纺织作坊兴起 D.开始出现人工育蚕技术

8.战国时期的曾侯乙墓出土了青铜冰鉴缶,鉴用来盛冰,缶用来盛食物。《周礼》记载,肉食珍馐与酒水都要用冰鉴保存,祭祀时也要使用冰鉴。冰鉴缶的使用

A.体现了战国严格的礼乐制度 B.说明我国开始进入青铜时代

C.可作为佐证贵族生活的史料 D.标志着新兴地主阶级的崛起

9.下面是我国古代某地区居民的职业结构表。这里的“某地区”应该是

A.汉代江南地区 B.唐代关中地区 C.宋代太湖地区 D.明代苏杭地区

10.汉魏时期的“徒附”户,是豪强地主荫庇自己的宗族、宾客而形成的新的社会阶层。他们直接服务于豪强地主。逃避了朝廷的赋税和兵役负担。以这一阶层为基础形成了庞大的田庄经济。这体现出汉魏时期的田庄

A.深受底层农民拥戴 B.自给自足程度较高

C.能与政府分庭抗礼 D.不利于政府的统治

11.一个英国人在乾隆二十五年(1760年)来到中国,这一年他可能经历的事情是

A.看到机户和机工因工资纠纷到衙门打官司 B.邀请中国朋友去他乘坐的船上参观蒸汽机

C.北京的朋友邀请他看电影 D.收到国内来信说英王解散了议会

12.明朝中后期资本主义萌芽的标志是

A.手工业的水平超过前代 B.商品经济发展,对外贸易扩大

C.手工业作坊增多 D.出现“机户出资,机工出力”的机房

13.从春秋的“初税亩”到明朝的“一条鞭法”再到清初的“摊丁入亩”,下列选项中不能体现中国古代赋役制度演变特点的是:

A.以人丁为主的征税标准到以土地财产为主的征税标准

B.反映了封建国家对农民的人身控制松弛

C.税种由简化单一演变为繁杂多项

D.由实物、劳役地租为主到货币地租为主

14.中国资本主义萌芽的发展严重受阻,其原因包括

①封建经济基础十分顽固 ②封建上层建筑的反作用

③旧的经济观念的巨大影响 ④社会上缺乏破产的劳动力。

A.①②③ B.②③④ C.①②④ D.①②③④

15.唐代的茶匙造型规整,银质柄鎏金花纹凸起,使平直的匙柄富有变化,造型纤细流畅,有轻盈精巧之灵气。这反映出唐代( )

A.民营手工业较发达 B.饮茶风尚开始出现

C.崇尚精巧细致之美 D.奢靡之风普遍盛行

16.秦兵马俑出土的陶俑、陶马都经过精心彩绘且几乎无一雷同,青铜兵器制作精良且形制、大小几乎一致。每批陶俑、陶马、兵器上都打印或刻有工匠的名字。这反映当时

A.战争催生青铜制造产业 B.国家管理运用法家思想

C.陶器制作工艺达到巅峰 D.器物制造技术领先全球

17.在我国南海某处打捞了一艘古代沉船,在船中发现了大量的白瓷、青花瓷、青花瓷和珐琅彩等瓷器。根据这一考古发觉材料推断这一沉船事件大致发生在

A.汉朝 B.清朝 C.宋朝 D.唐朝

二、材料分析题

18.古代中国被称为“丝国”,植桑养蚕成为重要产业。阅读材料,回答问题。

材料一

材料二 红线毯,择茧缫丝清水煮,拣丝练线红蓝染。

染为红线红于蓝,织作披香殿上毯。

披香殿广十丈余,红线织成可殿铺。

……

——(唐)白居易《红线毯》

(1)根据材料一,指出古代中国蚕桑业分布的演变趋势,并结合所学说明其原因。

(2)根据材料二,你可以获得哪些历史信息。

19.阅读材料,回答问题。

材料一 明初,瓷都景德镇有官窑58座,资金充足,设备先进,民窑不过20座。但官窑管理腐败、成本高昂,很快衰落下去。为完成上贡任务,只好改行“官搭民烧”,由民窑烧造。从事商品生产的民窑迅速崛起,明末达到二三百座……清代御窑仅6座。

材料二 官方以法令来保护手工业技术的世代传习。有时,为了技术的世代传习,官府还要干涉某些手工业者家属的婚姻,使民间技术的传习成为顽固的传统。从元稹“东家头白双女儿,为解挑纹嫁不得”可见一斑。一直到不久以前,各地还有所谓“祖传秘方”的存在。

——白寿彝主编《中国通史》第一卷

材料三 明清时期,自由手工业者的数量扩大并成为手工业生产的主导,手工业产品大量增加,各具特色的专业化工商业市镇大量涌现,“匠有常主,计日受值”的生产方式更为普遍。

(1)材料一中提到的“官窑”“民窑”各属于什么经营形态的手工业?它们的产品流向是?

(2)依据材料二,指出中国古代为什么会出现手工业世代传习的特点。

(3)据材料三,概括指出明清时期我国手工业的发展出现了哪些新特点。

20.阅读下列材料,回答问题。

材料一七八千年前,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展。耒、耜的出现和普遍使用,粮食的储备,使人们的精神生活得到多方面的发展……内部大小血缘集体之间以及个人之间,关系平等和睦。

——《简明中国历史读本》

材料二在郭家庄发掘160号商代墓,出土青铜礼器40件……器表均有精美的纹饰和族徽文字,还有28件青铜乐器和生产工具,220件青铜兵器和900多枚铜镞……墓主人可能是地位较高的武将。

——《新中国考古五十年》

(1)根据材料一,列举农业“有了很大发展”的表现。

(2)根据材料二,从商代墓出土文物中可以归纳出当时的哪些历史信息?

(3)综合上述材料,概括这一时期社会形态的演进过程。

参考答案

1.A2.D3.D4.B5.D6.D7.B8.C9.D10.D11.A12.D13.C14.A15.C16.B17.B

18.(1)趋势:由北方开始向南方转移;由集中变为相对分散。原因:经济重心开始南移;中原农耕文明的扩展等。

(2)信息:分工明确;浆染技术的进步等。

19.(1)官窑:官营手工业,供宫廷消费。民窑:私营手工业,供民间消费。

(2)官府的立法保护及官府对手工业者的干涉。

(3)私营手工业者占据主导地位;地区性分工更加明确;城市的经济功能增强;资本主义萌芽产生。

20.(1)耒、耜的出现和普遍使用;粮食的储备

(2)青铜器品种多样;青铜器数量多;青铜工艺高超(水平高);已经有文字

(3)由原始社会到奴隶社会

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势