四年级上册数学教案-9.1 植树问题(两端都种)冀教版

文档属性

| 名称 | 四年级上册数学教案-9.1 植树问题(两端都种)冀教版 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 65.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 冀教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-06-29 14:27:35 | ||

图片预览

文档简介

《植树问题(两头都种)》教学设计

教学内容:冀教版小学数学四年级上册第九单元《探索乐园》中第1课时。

教学目标:

1.重点突破并理解在线段上植树(两头都种)的情况中“棵数=间隔数+1”的数学模型。

2.利用线段图理解“棵数=间隔数+1”“总长=间隔数×间距”等间隔数与棵数、总长、间距之间的关系,解决生活中的实际问题。

教学重点:建立并理解“棵数=间隔数+1”的数学模型。

教学难点:利用植树问题的解答方法解决实际问题。

教学准备:课件,小树图片等

教学过程:

一、情境出示,设疑激趣

教师:哪位同学知道我们国家设立的植树节是在哪一天?为什么要设立植树节呢?今天我们一起来研究与指数有关的问题。(板书课题:植树问题)(3月12日)在这一天的植树活动中,遇到了这样一个问题。(课件出示问题)

学校准备在这条小路一边植树,该怎么种呢?

教师:能解决吗?

生:不能。缺少条件。

教师:什么条件?

生:路的长度。

师:我们把它称为“总长”。(借机板书“总长”)

生:不知道隔几米种一棵。

师:相邻两棵树之间的距离叫做“间距”。(板书“间距”)

师:间距的个数(间隔数)跟种树的棵树有联系吗?通过一张图片了解一下什么是“间隔数”。

植树问题非常复杂,今天我们只研究“两端都栽”的情况,请看大屏幕:

例1:同学们要在全长100米的小路的一边栽树,每隔5米栽一棵(两端都栽)。一共要多少棵树苗?

教师:你能利用所学的知识解决问题吗?

预设1:20棵。(教师追问:你是怎么想的?)每隔5 m栽一棵,共栽100÷5=20(棵)。

预设2:我认为是21棵,因为题目中写着“两端要栽”,所以要再加1棵。

【设计意图】直接出示例题的情境,通过学生的尝试解答,既是对教学起点的了解,又利用两种不同的结果设置疑问,激发了学生探求新知的热情。

二、经历过程,感受方法

教师:可以用怎样的方法进行检验呢?那我们可以在草稿本上试一试。遇到了什么困难?

预设:100 m太长了,不太好画。(追问:那我们可以怎么办?)

学生:可以先用简单的数试一试。(课件出示)

【设计意图】使学生经历分析思考的整个过程,感受“猜测──验证”的学习方法。在实际操作中发现问题有助于激发学生的思考,从而深刻地体会“从简单事例中发现规律,并利用此规律解决较复杂问题”的数学思想。

三、探索实践,建立模型

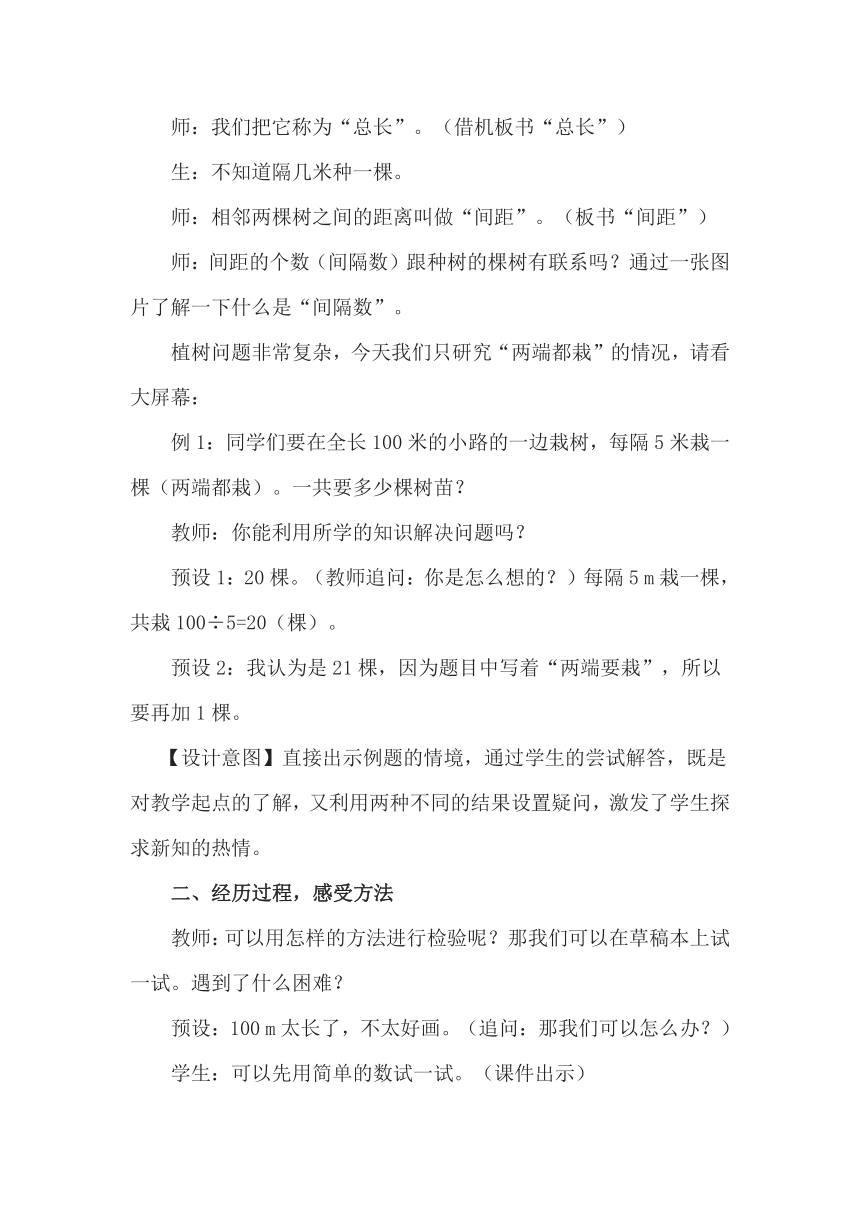

教师:先看看20 m的距离,在两端都栽的情况下可以栽几棵树,想办法得出答案。

1.画实物图:(让同学上台用实物图片摆一摆)

教师:说说你是怎么想的?

预设:20÷5=4,20 m被平均分成4段,因为两端要栽,所以要栽5棵树。

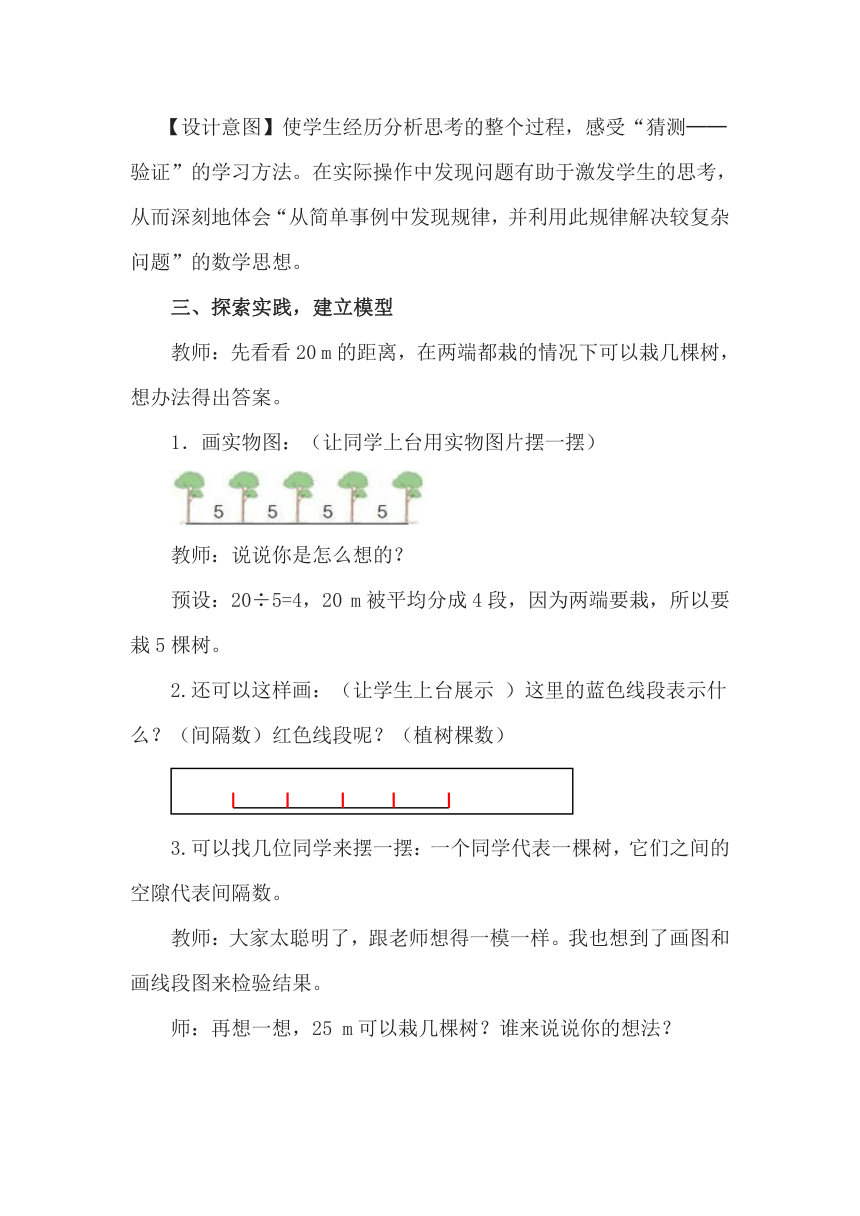

2.还可以这样画:(让学生上台展示 )这里的蓝色线段表示什么?(间隔数)红色线段呢?(植树棵数)

3.可以找几位同学来摆一摆:一个同学代表一棵树,它们之间的空隙代表间隔数。

教师:大家太聪明了,跟老师想得一模一样。我也想到了画图和画线段图来检验结果。

师:再想一想,25 m可以栽几棵树?谁来说说你的想法?

预设:25÷5=5,就是把25 m平均分成了5段,因为两端都要栽,所以要栽6棵树。

还可以这样画:这里的蓝色线段表示什么?(间隔数)红色线段呢?(植树棵数)

教师:不画图,你能把下面的表格填写完整吗?

(根据学生回答,教师在表格里输入数据)你发现了什么规律?

预设:棵数要比间隔数多1。(追问:可以用怎样的一个式子表示?)棵数=间隔数+1。

教师:谁能说说为什么要“+1”?(因为两端都要栽,所以栽树的棵树比间隔数多1。)你能用发现的规律解决开头的问题吗?(指名回答,分析讲解)

教师:回顾这个问题的解答过程,有什么学习方法值得我们借鉴呢?植树问题里的“树”,只是将来能长成木材的“树木”吗?举例说一说。

归纳小结:在解决较复杂或数据较大的问题时,可以先从简单数据出发得出规律,然后将规律运用于复杂问题进行解决。

植树问题在生活中应用非常广泛,比如军人站军姿,马路上整齐的斑马线,还有爬楼梯等。

【设计意图】“画示意图──抽象出线段图──不画图”的教学过程,体现了从具体到抽象、从特殊到一般的设计理念,也正是在这一进程中,通过积极有效的教学活动,使学生建立起“一条线段两端都栽”这类植树问题的数学模型。

四、利用新知,解决问题

教师:根据刚才学到的知识,还可以解决许多生活中的问题。(课件出示问题)

1.大课间活动时,四(8)班的34名女生站成一列纵队,现在每两个女生之间穿插一名男生,一共可以穿插多少名男生?

教师:仔细读题,认真思考,说说你对这个题目的理解。

引导得出:要求一共可以穿插多少名男生,实际就是求女生间的间隔数。由“棵数=间隔数+1”可得“间隔数=棵数-1”。

34-1=33(棵)?

答:一共可以穿插33名男生。

2.在一条全长2 km的街道两旁安装路灯(两端也要安装),每隔50 m安一盏。一共要安装多少盏路灯?

教师:读完这个题目,你觉得有哪些地方需要特别引起注意?

预设1:单位不统一,要先进行转化再计算。

?预设2:两旁。(追问:表示什么?)就是两边。你能通过画图的方法表示出“两旁”吗?在计算时该怎样体现?(先算出一边的路灯的数量,再乘以2。)

学生练习,指名回答。

2 km=2000 m????(2000÷50+1)×2=82(盏)

答:一共要安装82盏路灯。

教师:2000÷50算的是什么?(间隔数)“+1”说明了什么?(两端都要安装)

【设计意图】练习中的实际问题,相比例题有一些变化,对于学生的理解能力和实际解决问题提出了更高的要求。

五、逆向思考,拓展新知

刘翔共要跨过10个栏,栏间距离约是9米,你们知道刘翔从第一个栏到最后一个栏跑了多少米吗?

教师:读题并思考,要求“刘翔从第一个栏到最后一个栏跑了多少米”就是求什么?(路长)跟例题相比,有什么不同?

预设:例题是知道了路长求栽树的棵数,这题是知道了栽树的棵数(栏数),求路线长度(10个栏之间的距离)。

教师追问:该怎样解答呢?试一试,并说说你的思路。

(10-1)×9=81(m)???

答:从第1棵到最后一棵的距离是81 m。

教师:“10-1”算的是什么?(间隔数)再根据“间隔数×间隔距离=路长”计算。

【设计意图】通过变式练习,加深学生对例题中发现的规律的理解。该题是植树问题数学模型的逆向应用,有了前一题“间隔数=棵数-1”的知识为基础,学生应该能比较容易地解决这一问题。对于学习有困难的同学,也可引导他们用画线段图的方法解答。

六、回顾思考,全课总结

教师:通过这一节课的学习,你有什么收获?跟大家交流一下。

根据学生回答,强调:

1.解决两端都要栽的植树问题的数学模型:棵数=间隔数+1。

2.当遇到较为复杂的数学问题时,可以先从简单的事例中发现规律,然后应用找到的规律来解决原来的问题。

3. 画线段图可以帮助我们直观地理解抽象的问题。

教学内容:冀教版小学数学四年级上册第九单元《探索乐园》中第1课时。

教学目标:

1.重点突破并理解在线段上植树(两头都种)的情况中“棵数=间隔数+1”的数学模型。

2.利用线段图理解“棵数=间隔数+1”“总长=间隔数×间距”等间隔数与棵数、总长、间距之间的关系,解决生活中的实际问题。

教学重点:建立并理解“棵数=间隔数+1”的数学模型。

教学难点:利用植树问题的解答方法解决实际问题。

教学准备:课件,小树图片等

教学过程:

一、情境出示,设疑激趣

教师:哪位同学知道我们国家设立的植树节是在哪一天?为什么要设立植树节呢?今天我们一起来研究与指数有关的问题。(板书课题:植树问题)(3月12日)在这一天的植树活动中,遇到了这样一个问题。(课件出示问题)

学校准备在这条小路一边植树,该怎么种呢?

教师:能解决吗?

生:不能。缺少条件。

教师:什么条件?

生:路的长度。

师:我们把它称为“总长”。(借机板书“总长”)

生:不知道隔几米种一棵。

师:相邻两棵树之间的距离叫做“间距”。(板书“间距”)

师:间距的个数(间隔数)跟种树的棵树有联系吗?通过一张图片了解一下什么是“间隔数”。

植树问题非常复杂,今天我们只研究“两端都栽”的情况,请看大屏幕:

例1:同学们要在全长100米的小路的一边栽树,每隔5米栽一棵(两端都栽)。一共要多少棵树苗?

教师:你能利用所学的知识解决问题吗?

预设1:20棵。(教师追问:你是怎么想的?)每隔5 m栽一棵,共栽100÷5=20(棵)。

预设2:我认为是21棵,因为题目中写着“两端要栽”,所以要再加1棵。

【设计意图】直接出示例题的情境,通过学生的尝试解答,既是对教学起点的了解,又利用两种不同的结果设置疑问,激发了学生探求新知的热情。

二、经历过程,感受方法

教师:可以用怎样的方法进行检验呢?那我们可以在草稿本上试一试。遇到了什么困难?

预设:100 m太长了,不太好画。(追问:那我们可以怎么办?)

学生:可以先用简单的数试一试。(课件出示)

【设计意图】使学生经历分析思考的整个过程,感受“猜测──验证”的学习方法。在实际操作中发现问题有助于激发学生的思考,从而深刻地体会“从简单事例中发现规律,并利用此规律解决较复杂问题”的数学思想。

三、探索实践,建立模型

教师:先看看20 m的距离,在两端都栽的情况下可以栽几棵树,想办法得出答案。

1.画实物图:(让同学上台用实物图片摆一摆)

教师:说说你是怎么想的?

预设:20÷5=4,20 m被平均分成4段,因为两端要栽,所以要栽5棵树。

2.还可以这样画:(让学生上台展示 )这里的蓝色线段表示什么?(间隔数)红色线段呢?(植树棵数)

3.可以找几位同学来摆一摆:一个同学代表一棵树,它们之间的空隙代表间隔数。

教师:大家太聪明了,跟老师想得一模一样。我也想到了画图和画线段图来检验结果。

师:再想一想,25 m可以栽几棵树?谁来说说你的想法?

预设:25÷5=5,就是把25 m平均分成了5段,因为两端都要栽,所以要栽6棵树。

还可以这样画:这里的蓝色线段表示什么?(间隔数)红色线段呢?(植树棵数)

教师:不画图,你能把下面的表格填写完整吗?

(根据学生回答,教师在表格里输入数据)你发现了什么规律?

预设:棵数要比间隔数多1。(追问:可以用怎样的一个式子表示?)棵数=间隔数+1。

教师:谁能说说为什么要“+1”?(因为两端都要栽,所以栽树的棵树比间隔数多1。)你能用发现的规律解决开头的问题吗?(指名回答,分析讲解)

教师:回顾这个问题的解答过程,有什么学习方法值得我们借鉴呢?植树问题里的“树”,只是将来能长成木材的“树木”吗?举例说一说。

归纳小结:在解决较复杂或数据较大的问题时,可以先从简单数据出发得出规律,然后将规律运用于复杂问题进行解决。

植树问题在生活中应用非常广泛,比如军人站军姿,马路上整齐的斑马线,还有爬楼梯等。

【设计意图】“画示意图──抽象出线段图──不画图”的教学过程,体现了从具体到抽象、从特殊到一般的设计理念,也正是在这一进程中,通过积极有效的教学活动,使学生建立起“一条线段两端都栽”这类植树问题的数学模型。

四、利用新知,解决问题

教师:根据刚才学到的知识,还可以解决许多生活中的问题。(课件出示问题)

1.大课间活动时,四(8)班的34名女生站成一列纵队,现在每两个女生之间穿插一名男生,一共可以穿插多少名男生?

教师:仔细读题,认真思考,说说你对这个题目的理解。

引导得出:要求一共可以穿插多少名男生,实际就是求女生间的间隔数。由“棵数=间隔数+1”可得“间隔数=棵数-1”。

34-1=33(棵)?

答:一共可以穿插33名男生。

2.在一条全长2 km的街道两旁安装路灯(两端也要安装),每隔50 m安一盏。一共要安装多少盏路灯?

教师:读完这个题目,你觉得有哪些地方需要特别引起注意?

预设1:单位不统一,要先进行转化再计算。

?预设2:两旁。(追问:表示什么?)就是两边。你能通过画图的方法表示出“两旁”吗?在计算时该怎样体现?(先算出一边的路灯的数量,再乘以2。)

学生练习,指名回答。

2 km=2000 m????(2000÷50+1)×2=82(盏)

答:一共要安装82盏路灯。

教师:2000÷50算的是什么?(间隔数)“+1”说明了什么?(两端都要安装)

【设计意图】练习中的实际问题,相比例题有一些变化,对于学生的理解能力和实际解决问题提出了更高的要求。

五、逆向思考,拓展新知

刘翔共要跨过10个栏,栏间距离约是9米,你们知道刘翔从第一个栏到最后一个栏跑了多少米吗?

教师:读题并思考,要求“刘翔从第一个栏到最后一个栏跑了多少米”就是求什么?(路长)跟例题相比,有什么不同?

预设:例题是知道了路长求栽树的棵数,这题是知道了栽树的棵数(栏数),求路线长度(10个栏之间的距离)。

教师追问:该怎样解答呢?试一试,并说说你的思路。

(10-1)×9=81(m)???

答:从第1棵到最后一棵的距离是81 m。

教师:“10-1”算的是什么?(间隔数)再根据“间隔数×间隔距离=路长”计算。

【设计意图】通过变式练习,加深学生对例题中发现的规律的理解。该题是植树问题数学模型的逆向应用,有了前一题“间隔数=棵数-1”的知识为基础,学生应该能比较容易地解决这一问题。对于学习有困难的同学,也可引导他们用画线段图的方法解答。

六、回顾思考,全课总结

教师:通过这一节课的学习,你有什么收获?跟大家交流一下。

根据学生回答,强调:

1.解决两端都要栽的植树问题的数学模型:棵数=间隔数+1。

2.当遇到较为复杂的数学问题时,可以先从简单的事例中发现规律,然后应用找到的规律来解决原来的问题。

3. 画线段图可以帮助我们直观地理解抽象的问题。