纲要上第9课 两宋的政治和军事 课件(18张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要上第9课 两宋的政治和军事 课件(18张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

材料一:七年春,北汉结契丹入寇,命出师御之。次陈桥驿……有以黄衣加太祖身,众皆罗拜,呼万岁,即掖太祖乘马。

——脱脱等《宋史·太祖纪》

材料二:某日,宋太祖把石守信等禁军高级将领留下来喝酒,当酒兴正浓时,宋太祖说:“做皇帝也太难了,我整晚都不敢安枕而卧啊!虽然你们无异心,然而你们部下想要富贵,一旦把黄袍加在你的身上你即使不想当皇帝,到时也身不由己了。你们不如交出兵权,回地方安享荣华富贵吧。”第二天,石守信等人上表纷纷要求解除兵权。

——据李焘《续资治通鉴长编》整理

阅读材料思考,宋太祖担心什么问题?他又是以什么方法解决问题?这种解决问题的方式你如何看待?

第9课 两宋的政治和军事

目 录

壹

贰

叁

防弊之法,潜伏危机

变法除弊,积重难返

半壁河山,偏安一隅

材料一:太祖曰:“国家若无内患,必有外忧;若无外忧,必有内患。外患不过边事,皆可预为之防。惟奸邪无状,若为内患,深可惧焉。帝王当用心于此。”

材料二:太祖曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战争不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道何如?”

——《续资治通鉴》

阅读材料分析,宋太祖国策着眼点及其原因是什么?

着眼点:防止内患。

原因:唐末五代以来,藩镇割据,政局动荡。

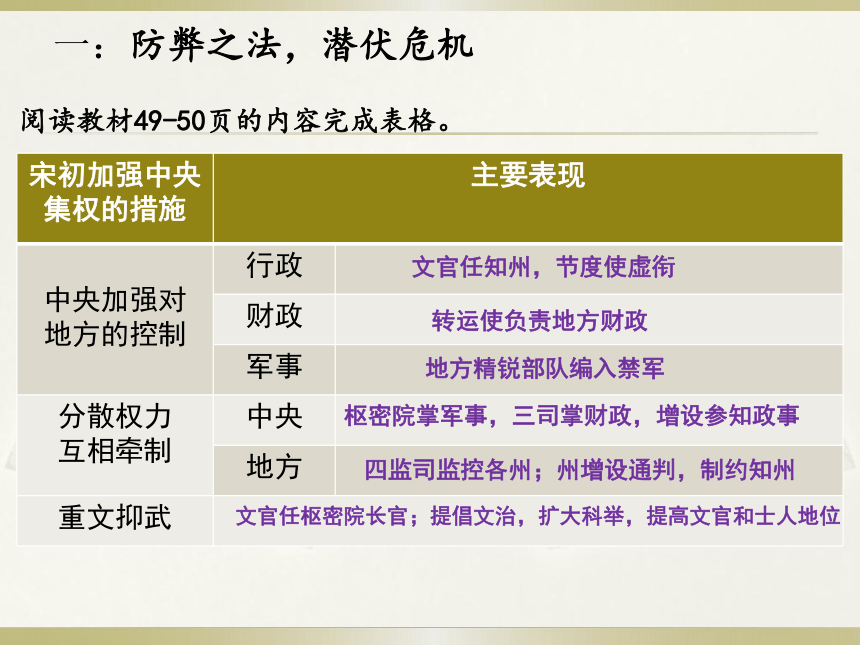

一:防弊之法,潜伏危机

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}宋初加强中央集权的措施

主要表现

中央加强对

地方的控制

行政

财政

军事

分散权力

互相牵制

中央

地方

重文抑武

文官任知州,节度使虚衔

转运使负责地方财政

地方精锐部队编入禁军

枢密院掌军事,三司掌财政,增设参知政事

四监司监控各州;州增设通判,制约知州

文官任枢密院长官;提倡文治,扩大科举,提高文官和士人地位

阅读教材49-50页的内容完成表格。

一:防弊之法,潜伏危机

材料一:吾宋制治,有县令,有郡守,有转运使,以大系小,丝牵绳联,总命于上。虽其地在万里外,方数千里,拥兵百万,而天子一呼于殿陛间,三尺竖子,驰传捧诏,召而归之京师,则解印趋走,惟恐不及。

——苏洵《嘉祐集·审势》

材料二:“唯本朝之法,上下相维,轻重相制,如身之使臂,臂之使指……藩方守臣,统制列城,付以数千里之地,十万之师,单车之使,尺纸之诏,朝召而夕至,则为匹夫。

——范祖禹《范太史集·转对条上四事状》

一:防弊之法,潜伏危机

材料三:今内外上下,一事之小,一罪之微,皆先有法以待之。极一世之人志虑之所周浃,忽得一智,自以为甚奇,而法固已备矣,是法之密也。虽然,人之才不获尽,人之志不获伸,昏然俯首一听于法度,而事功日隳,风俗日坏,贫民愈无告,奸人愈得志。

——叶适《水心别集·实谋》

材料四:这样改革的结果之一是州、县权力过分弱小,无兵无钱,一旦有事,不能应变。

——摘编自马克垚《世界文明史》

阅读材料,结合所学知识,评述北宋加强专制集权的措施(要求史论结合)。

一:防弊之法,潜伏危机

积极:强化中央,弱化地方;防止内乱,巩固统一。

消极:权力细化,效率低下;地方无权,外战不力。

一:防弊之法,潜伏危机

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}北宋统治危机

军事

财政

惨败于辽,签订协议,赠辽“岁币”

屡败于西夏,签订协议,赠西夏“岁赐”

军队庞大,军费过高

官僚队伍膨胀,财政负担重

到庆历年间(宋仁宗年号),以农民和士兵为主体的反抗斗争时有发生,不但“一年多如一年,一伙强如一伙”,而且从以前统治力量较薄弱的边远地区发展到统治力量较强大的腹心地区。

——朱绍侯《中国古代史》

外战失利,屈辱求和,三冗问题,反抗不断

阅读教材50—51页,依据材料,归纳北宋面临危机的具体表现

二:变法除弊,积重难返

庆历新政:

庆历三年(1043年),范仲淹向仁宗上《答手诏条陈十事疏》,提出十项以整顿吏治为中心,意在限制冗官,提高效率,减少财政支出的措施,开启庆历新政。由于新政触犯了贵族官僚的利益,遭到强烈阻挠。1045年初,范仲淹等改革派被贬,各项改革也被废止,新政失败。

二:变法除弊,积重难返

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}目的

措施

作用

富国

青苗法:青黄不接之时,政府贷款或谷物给农民,收获后还本付息

限制了高利贷对农民的剥削,增加了政府的财政收入

募役法:纳钱代役

有利于经济发展,增加政府收入

农田水利法:鼓励垦荒和兴修水利

保证灌溉,防洪赈灾

方田均税法:重新丈量土地,收取赋税,官僚、地主也不例外

增加了政府收入,农民得到实惠

均输法:采购物资“徙贵就贱,用近易远”

节省费用,增加政府的财政收入,减轻人民负担

市易法:在东京设市易务

打破了大商人对市场的垄断,增加政府财政收入

强兵

实行“省兵”措施,精简军队,保甲法等

节省军费开支,并在一定程度上提高了宋军的战斗力

二:变法除弊,积重难返

王安石变法(熙宁变法)

阅读表格,并结合教材,了解“王安石变法”内容,思考变法有什么积极意义?

发展生产,增收富国

天变不足畏,祖宗不足法,流俗之言不足恤。

二:变法除弊,积重难返

材料一:(青苗法实施过程中)有司又约中熟为介,令民尝必以钱,则所定之价,又必逾于市价,而民之偿息,且十加五六,则并非安石之初法矣,此所以病民也。

——赵翼《廿二史札记》

材料二:今出钱货民而敛其息,富者不愿取,使者以多散为功,一切抑配。恐其道负,必令贫富相保,贫者无可偿,则散而之四方,富者不能去,必责使代偿数家之负。春算秋计,展转日滋,贫者既尽,富者亦贫。

——《宋史·司马光传》

二:变法除弊,积重难返

材料三:依照当时情况,王安石的新政,一面既忽略了基本的人的问题,一面又抱有急功速效的心理。在国内新政全无头绪的当日,却同时引起边衅,对外便开疆用武。因此更是加意聚敛,而忽略了为国家的百年长计。

——钱穆《国史大纲》

材料四:尽管王安石的变法并未触动当时的根本制度,不过是已往做法的反驳,但还是引发了尖锐的朋党斗争,并且在后来几十年中愈演愈烈。在党争中新法带来的经济、军事利益于是付诸东流,而党争双方后来也均为一场更大的政治灾难所吞没。

——摘编自费正清《中国:传统与变迁》

阅读材料,分组讨论,探究王安石变法有哪些缺陷?

二:变法除弊,积重难返

加重人民负担,用人不当,急于求成,政策执行不力,加剧社会矛盾,遭到朝臣的反对,导致党政。

王安石变法给我们带来哪些启示呢?

(1)改革要“以人为本”,维护广大人民的根本利益。

(2)改革要循序渐进,先试验,可行后再推广。

(3)改革要统筹规划,举措要符合国情。

(4)改革者要有坚定的意志,有克服阻力的勇气。

二:变法除弊,积重难返

靖康之变

靖康二年(1127年)金朝南下攻取北宋首都东京,掳走徽、钦二帝和大量赵氏皇族、后宫妃嫔与勋贵、朝臣等共三千余人北上金国,导致北宋灭亡的历史事件。

三:半壁山河,偏安一隅

靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭。驾长车踏破,贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙。

——岳飞《满江红》

死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

——陆游《示儿》

三:半壁山河,偏安一隅

一个人不爱国,甚至欺骗祖国、背叛祖国,那在自己的国家、在世界上都是很丢脸的,也是没有立足之地的。

——习近平2019年4月30日发表纪念五四运动100周年的讲话

三:半壁山河,偏安一隅

阅读宋代诗词,结合习近平同志的讲话,谈谈感受。

——脱脱等《宋史·太祖纪》

材料二:某日,宋太祖把石守信等禁军高级将领留下来喝酒,当酒兴正浓时,宋太祖说:“做皇帝也太难了,我整晚都不敢安枕而卧啊!虽然你们无异心,然而你们部下想要富贵,一旦把黄袍加在你的身上你即使不想当皇帝,到时也身不由己了。你们不如交出兵权,回地方安享荣华富贵吧。”第二天,石守信等人上表纷纷要求解除兵权。

——据李焘《续资治通鉴长编》整理

阅读材料思考,宋太祖担心什么问题?他又是以什么方法解决问题?这种解决问题的方式你如何看待?

第9课 两宋的政治和军事

目 录

壹

贰

叁

防弊之法,潜伏危机

变法除弊,积重难返

半壁河山,偏安一隅

材料一:太祖曰:“国家若无内患,必有外忧;若无外忧,必有内患。外患不过边事,皆可预为之防。惟奸邪无状,若为内患,深可惧焉。帝王当用心于此。”

材料二:太祖曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易八姓,战争不息,生民涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家长久之计,其道何如?”

——《续资治通鉴》

阅读材料分析,宋太祖国策着眼点及其原因是什么?

着眼点:防止内患。

原因:唐末五代以来,藩镇割据,政局动荡。

一:防弊之法,潜伏危机

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}宋初加强中央集权的措施

主要表现

中央加强对

地方的控制

行政

财政

军事

分散权力

互相牵制

中央

地方

重文抑武

文官任知州,节度使虚衔

转运使负责地方财政

地方精锐部队编入禁军

枢密院掌军事,三司掌财政,增设参知政事

四监司监控各州;州增设通判,制约知州

文官任枢密院长官;提倡文治,扩大科举,提高文官和士人地位

阅读教材49-50页的内容完成表格。

一:防弊之法,潜伏危机

材料一:吾宋制治,有县令,有郡守,有转运使,以大系小,丝牵绳联,总命于上。虽其地在万里外,方数千里,拥兵百万,而天子一呼于殿陛间,三尺竖子,驰传捧诏,召而归之京师,则解印趋走,惟恐不及。

——苏洵《嘉祐集·审势》

材料二:“唯本朝之法,上下相维,轻重相制,如身之使臂,臂之使指……藩方守臣,统制列城,付以数千里之地,十万之师,单车之使,尺纸之诏,朝召而夕至,则为匹夫。

——范祖禹《范太史集·转对条上四事状》

一:防弊之法,潜伏危机

材料三:今内外上下,一事之小,一罪之微,皆先有法以待之。极一世之人志虑之所周浃,忽得一智,自以为甚奇,而法固已备矣,是法之密也。虽然,人之才不获尽,人之志不获伸,昏然俯首一听于法度,而事功日隳,风俗日坏,贫民愈无告,奸人愈得志。

——叶适《水心别集·实谋》

材料四:这样改革的结果之一是州、县权力过分弱小,无兵无钱,一旦有事,不能应变。

——摘编自马克垚《世界文明史》

阅读材料,结合所学知识,评述北宋加强专制集权的措施(要求史论结合)。

一:防弊之法,潜伏危机

积极:强化中央,弱化地方;防止内乱,巩固统一。

消极:权力细化,效率低下;地方无权,外战不力。

一:防弊之法,潜伏危机

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}北宋统治危机

军事

财政

惨败于辽,签订协议,赠辽“岁币”

屡败于西夏,签订协议,赠西夏“岁赐”

军队庞大,军费过高

官僚队伍膨胀,财政负担重

到庆历年间(宋仁宗年号),以农民和士兵为主体的反抗斗争时有发生,不但“一年多如一年,一伙强如一伙”,而且从以前统治力量较薄弱的边远地区发展到统治力量较强大的腹心地区。

——朱绍侯《中国古代史》

外战失利,屈辱求和,三冗问题,反抗不断

阅读教材50—51页,依据材料,归纳北宋面临危机的具体表现

二:变法除弊,积重难返

庆历新政:

庆历三年(1043年),范仲淹向仁宗上《答手诏条陈十事疏》,提出十项以整顿吏治为中心,意在限制冗官,提高效率,减少财政支出的措施,开启庆历新政。由于新政触犯了贵族官僚的利益,遭到强烈阻挠。1045年初,范仲淹等改革派被贬,各项改革也被废止,新政失败。

二:变法除弊,积重难返

{5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}目的

措施

作用

富国

青苗法:青黄不接之时,政府贷款或谷物给农民,收获后还本付息

限制了高利贷对农民的剥削,增加了政府的财政收入

募役法:纳钱代役

有利于经济发展,增加政府收入

农田水利法:鼓励垦荒和兴修水利

保证灌溉,防洪赈灾

方田均税法:重新丈量土地,收取赋税,官僚、地主也不例外

增加了政府收入,农民得到实惠

均输法:采购物资“徙贵就贱,用近易远”

节省费用,增加政府的财政收入,减轻人民负担

市易法:在东京设市易务

打破了大商人对市场的垄断,增加政府财政收入

强兵

实行“省兵”措施,精简军队,保甲法等

节省军费开支,并在一定程度上提高了宋军的战斗力

二:变法除弊,积重难返

王安石变法(熙宁变法)

阅读表格,并结合教材,了解“王安石变法”内容,思考变法有什么积极意义?

发展生产,增收富国

天变不足畏,祖宗不足法,流俗之言不足恤。

二:变法除弊,积重难返

材料一:(青苗法实施过程中)有司又约中熟为介,令民尝必以钱,则所定之价,又必逾于市价,而民之偿息,且十加五六,则并非安石之初法矣,此所以病民也。

——赵翼《廿二史札记》

材料二:今出钱货民而敛其息,富者不愿取,使者以多散为功,一切抑配。恐其道负,必令贫富相保,贫者无可偿,则散而之四方,富者不能去,必责使代偿数家之负。春算秋计,展转日滋,贫者既尽,富者亦贫。

——《宋史·司马光传》

二:变法除弊,积重难返

材料三:依照当时情况,王安石的新政,一面既忽略了基本的人的问题,一面又抱有急功速效的心理。在国内新政全无头绪的当日,却同时引起边衅,对外便开疆用武。因此更是加意聚敛,而忽略了为国家的百年长计。

——钱穆《国史大纲》

材料四:尽管王安石的变法并未触动当时的根本制度,不过是已往做法的反驳,但还是引发了尖锐的朋党斗争,并且在后来几十年中愈演愈烈。在党争中新法带来的经济、军事利益于是付诸东流,而党争双方后来也均为一场更大的政治灾难所吞没。

——摘编自费正清《中国:传统与变迁》

阅读材料,分组讨论,探究王安石变法有哪些缺陷?

二:变法除弊,积重难返

加重人民负担,用人不当,急于求成,政策执行不力,加剧社会矛盾,遭到朝臣的反对,导致党政。

王安石变法给我们带来哪些启示呢?

(1)改革要“以人为本”,维护广大人民的根本利益。

(2)改革要循序渐进,先试验,可行后再推广。

(3)改革要统筹规划,举措要符合国情。

(4)改革者要有坚定的意志,有克服阻力的勇气。

二:变法除弊,积重难返

靖康之变

靖康二年(1127年)金朝南下攻取北宋首都东京,掳走徽、钦二帝和大量赵氏皇族、后宫妃嫔与勋贵、朝臣等共三千余人北上金国,导致北宋灭亡的历史事件。

三:半壁山河,偏安一隅

靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭。驾长车踏破,贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头、收拾旧山河,朝天阙。

——岳飞《满江红》

死去元知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

——陆游《示儿》

三:半壁山河,偏安一隅

一个人不爱国,甚至欺骗祖国、背叛祖国,那在自己的国家、在世界上都是很丢脸的,也是没有立足之地的。

——习近平2019年4月30日发表纪念五四运动100周年的讲话

三:半壁山河,偏安一隅

阅读宋代诗词,结合习近平同志的讲话,谈谈感受。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进