纲要上第19课 辛亥革命 课件(25张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要上第19课 辛亥革命 课件(25张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第19课 辛亥革命

人教版 《中外历史纲要 上》

知否 知否

通往“革命之路”?

天朝危机

民族危亡

自救图强

探索图存

导学

——时空变换视野下的历史叩问

辛亥革命

概念

狭义:辛亥年(1911年)发生的武昌起义。

广义: 指以孙中山为代表的资产阶级革命派为推翻清王朝,建立资产阶级民主共和国而进行的一系列的努力。

课标要求:

1.了解孙中山三民主义的基本内容;

2.理解辛亥革命与中华民国建立对中国结束帝制、建立民国的意义及局限性。

本课结构

一、尽失民心清王朝,激情革命赴共和

(背景)

二、充满投机革命猛,旧邦新造共和难

(过程与成果)

三、回望共和思革命,民主还需共奋斗

(意义与局限)

课前完成预习提纲,构建知识框架,提出疑惑

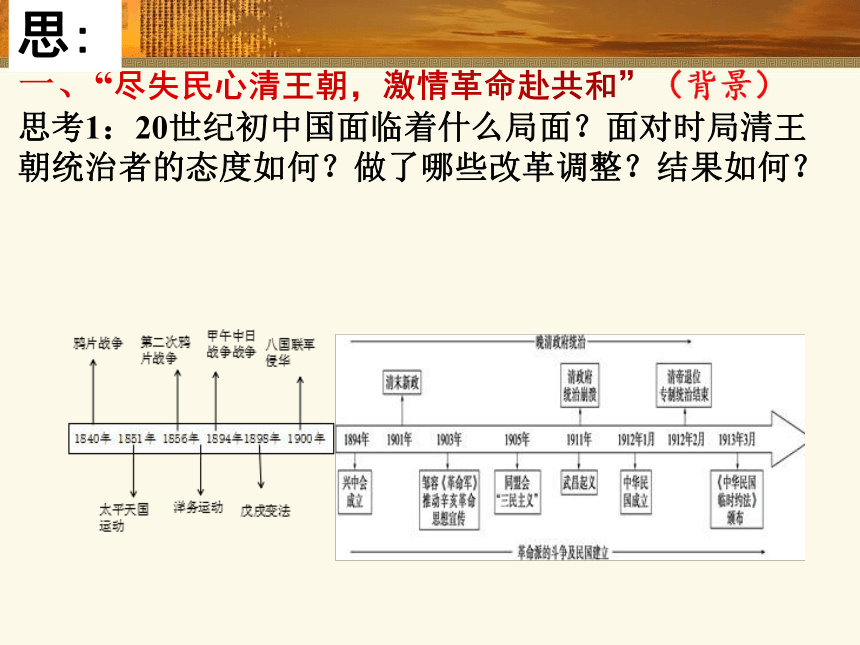

一、“尽失民心清王朝,激情革命赴共和”(背景)

思考1:20世纪初中国面临着什么局面?面对时局清王朝统治者的态度如何?做了哪些改革调整?结果如何?

思:

清末新政内容

清末新政主要包括下列内容:改革官制,改总理各国事务衙门为外务部,新设商部、学部和巡警部等中央机构;编练新军,拟在全国编练新军36镇,并要求各省设立督练公所;倡导创办工商企业,颁布了一系列工商业规章和奖励实业办法;推行教育改革,废除科举,兴办学堂,建立起一套较为完整的学校制度。

预备立宪

(1)1906年9月,清政府宣布预备立宪。立宪派成立了预备立宪公会,积极推进立宪运动。

(2)1908年8月,清政府颁布《钦定宪法大纲》,作为制定“宪法”的准备。

?《钦定宪法大纲》

思考2:孙中山作为革命的先导,为革命做出了哪些准备贡献?创办了什么组织?提出了什么思想?其思想的主要内容是什么?有何关系?

《民报》发刊词

民族主义

民权主义

民生主义

推翻清政府统治

推翻君主制

建立共和国

解决土地问题

三民主义

同盟会革命纲领

驱除鞑虏

恢复中华

创立民国

平均地权

三民主义是辛亥革命的理论基础

前提

核心

保障

?

局限性:带有明显的时代局限和阶级局限。

材料二 据统计,从1902年到1911年,各地起伏生灭的的民变多达1300余起,平均每两天半发生一次。这些民变席卷全国各地各民族,触及了城乡社会生活的各个方面。 ——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三 20世纪初,民族资本主义……有了比较迅速的发展。1901年至1911年,全国新设立的厂矿有320多家,资本总额1亿多元,是以前三十余年的两倍多。——人教版《中国近现代史》(上册)

材料4 吾幸夫吾同胞之得与今世界列强遇也;吾幸夫吾同胞之得闻文明之政体、文明之革命也;吾幸夫吾同胞之得卢梭《民约论》、孟德斯鸠《万法精理》、弥勒约翰《自由之理》、《法国革命史》、美国《独立檄文》等书译而读之也。是非吾同胞之大幸也夫!是非吾同胞之大幸也夫! ——邹容《革命军》

材料二、三,勾画标记,回答革命前经济上军事上以及思想上有哪些准备?

(5)结合图片,总结分析辛亥革命的必然性和偶然性。

展:1、辛亥革命爆发的必然性与偶然性(背景、条件)

(1)必然性:

①社会现实:内忧外患,民族危机加深。清王朝的新政与立宪、维新运动的失败说明改良道路走不通。

②物质和阶级基础:20世纪初,民族资本主义的较快发展,提供了民主革命的物质基础和阶级力量。

③思想基础:清末民权意识增长,资产阶级民主革命思想的广泛传播,为辛亥革命爆发作了舆论准备。

④组织基础:资产阶级革命团体的广泛建立和资产阶级革命政党的形成,为辛亥革命爆发作了组织准备。

⑤群众基础:“清末新政”和“预备立宪”使得清朝统治危机步步加深,各地人民的抗捐抗税斗争、收回利权运动等,为辛亥革命的爆发奠定群众基础。

(2)偶然性:

①四川爆发保路运动。

②革命党人不慎点燃炸弹,革命不得不提前爆发。

二、“充满投机革命猛,旧邦新造共和难”(过程与成果) 1、阅读第二子目【武昌起义与中华民国的建立】

(1)阅读课文2、3、4段,按时间顺序简单列出革命进程。 (2)辛亥革命三大成果是指哪几个事件?最终革命果实落于何处?

(3)阅读第4段,归纳《中华民国临时约法》的四大原则,及意义。

思:

1、观察课文《辛亥革命形势图》及《革命后中外势力态度图》,谈谈为何为革命奋不顾身的将士们,却将革命成果拱手相让?

议:

合作探究

小组讨论,展示结果

小组合作探究1 观察课文《辛亥革命形势图》及下图,谈谈为何为革命奋不顾身的将士们,却将革命成果拱手相让?

施压

进攻汉口和汉阳

政治讹诈

军事威胁

外交孤立

经封济锁

革命党人

立宪派和旧官僚

帝国主义列强

袁世凯

革命阵营

清政府

革命派的无奈?——妥协中的智慧

三、回望共和思革命,民主还需共奋斗(意义与局限)

任凭你像尧舜那样贤圣,像秦始皇、明太祖那样强暴,像曹操、司马懿那样狡猾,再要想做中国皇帝,乃永远没有人答应。

——梁启超

吾人于共和国体之下,备受专制政治之痛苦。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

思:

(1)根据材料结合所学知识,分析辛亥革命的意义?(提示:从政治,经济,思想,社会风俗等角度分析)

展:1.辛亥革命的成功及意义

(1)政治:推翻了清王朝,结束了中国两千多年的封建君主专制制度,建立起资产阶级共和国,使人民获得了一些民主自由的权利,推翻了“洋人的朝廷”,沉重地打击了帝国主义的侵略势力。

(2)经济:解放了生产力——为民族资本主义的发展创造了有利条件。

(3)思想文化:民主共和观念深入人心;为新文化运动的兴起创造了条件;对中国教育的改革和社会习俗的进步都起了积极的作用。

(4)世界影响:它对近代亚洲各国被压迫民族的解放运动,产生了比较广泛的影响,成为这一时期亚洲民族解放运动的重要组成部分和有力的推动力量。

2.辛亥革命的失败

袁世凯窃取了革命果实;辛亥革命没能完成反帝反封建的任务,没有改变中国半殖民地半封建社会的性质。

2、根据材料,归纳辛亥革命更多的局限性,并试着列出辛亥革命后中国救亡图存探索道路中的相关史事。

议:

合作探究

材料一 直到今天为止,中国人虽然经过一些改革甚或革命的尝试,他们仍是依然故我……他们可以把政体变了,把衣冠改了,但将?不可能在几个星期内改变民族的精神面貌。它的文化较征服者们优越,所以它的文化一直到今天并没有受到任何严重的打击。——?高第:《中国通史》第4卷 材料二 除了推翻满人以外没有共同的目标。反对帝国主义还没有能成为一种促进团?结的共同意志而广泛传布,也没有用它来作为一种动力。这事实无疑地说明一个更基本的因素,民族意识的迟迟不发展。?而且革命党人在他们秘密策划中不能,而且也很少设法在城?市和乡村里动员群众和争取他们的支持。——(费正清:《美国与中国》,第157—161页,孙瑞芹译。)

小组探究2 根据材料,归纳辛亥革命更多的局限性,并试着列出辛亥革命后中国救亡图存探索道路中的相关史事。

思考作业:

民国时期作为中国由传统社会向现代社会转型的一个特殊时期,无论是社会结构,还是社会运行机制(包括社会生活等)都在急剧地发展、变化着,是这段历史的总态势和总特点。

根据材料并结合所学民国史的相关知识,围绕“民国时期中国社会转型的特征”自行拟定一个具体的论题,并对所拟定论题进行简要阐述。

练:

◎课堂总结

背景

爆发

结果

辛亥革命

资产阶级民主革命的兴起

武昌起义与中华民国的建立

辛亥革命的历史意义

清末新政

民主革命的兴起和发展

预备立宪

武昌起义

中华民国的建立

意义:政治、经济、思想、风俗文化

局限性

背景

内容

认识

兴起

发展

建立共和政体

《中华民国临时约法》

袁世凯窃取革命成果

原因

清帝退位

就任临时大总统

谢谢观赏

欢迎批评指正

人教版 《中外历史纲要 上》

知否 知否

通往“革命之路”?

天朝危机

民族危亡

自救图强

探索图存

导学

——时空变换视野下的历史叩问

辛亥革命

概念

狭义:辛亥年(1911年)发生的武昌起义。

广义: 指以孙中山为代表的资产阶级革命派为推翻清王朝,建立资产阶级民主共和国而进行的一系列的努力。

课标要求:

1.了解孙中山三民主义的基本内容;

2.理解辛亥革命与中华民国建立对中国结束帝制、建立民国的意义及局限性。

本课结构

一、尽失民心清王朝,激情革命赴共和

(背景)

二、充满投机革命猛,旧邦新造共和难

(过程与成果)

三、回望共和思革命,民主还需共奋斗

(意义与局限)

课前完成预习提纲,构建知识框架,提出疑惑

一、“尽失民心清王朝,激情革命赴共和”(背景)

思考1:20世纪初中国面临着什么局面?面对时局清王朝统治者的态度如何?做了哪些改革调整?结果如何?

思:

清末新政内容

清末新政主要包括下列内容:改革官制,改总理各国事务衙门为外务部,新设商部、学部和巡警部等中央机构;编练新军,拟在全国编练新军36镇,并要求各省设立督练公所;倡导创办工商企业,颁布了一系列工商业规章和奖励实业办法;推行教育改革,废除科举,兴办学堂,建立起一套较为完整的学校制度。

预备立宪

(1)1906年9月,清政府宣布预备立宪。立宪派成立了预备立宪公会,积极推进立宪运动。

(2)1908年8月,清政府颁布《钦定宪法大纲》,作为制定“宪法”的准备。

?《钦定宪法大纲》

思考2:孙中山作为革命的先导,为革命做出了哪些准备贡献?创办了什么组织?提出了什么思想?其思想的主要内容是什么?有何关系?

《民报》发刊词

民族主义

民权主义

民生主义

推翻清政府统治

推翻君主制

建立共和国

解决土地问题

三民主义

同盟会革命纲领

驱除鞑虏

恢复中华

创立民国

平均地权

三民主义是辛亥革命的理论基础

前提

核心

保障

?

局限性:带有明显的时代局限和阶级局限。

材料二 据统计,从1902年到1911年,各地起伏生灭的的民变多达1300余起,平均每两天半发生一次。这些民变席卷全国各地各民族,触及了城乡社会生活的各个方面。 ——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三 20世纪初,民族资本主义……有了比较迅速的发展。1901年至1911年,全国新设立的厂矿有320多家,资本总额1亿多元,是以前三十余年的两倍多。——人教版《中国近现代史》(上册)

材料4 吾幸夫吾同胞之得与今世界列强遇也;吾幸夫吾同胞之得闻文明之政体、文明之革命也;吾幸夫吾同胞之得卢梭《民约论》、孟德斯鸠《万法精理》、弥勒约翰《自由之理》、《法国革命史》、美国《独立檄文》等书译而读之也。是非吾同胞之大幸也夫!是非吾同胞之大幸也夫! ——邹容《革命军》

材料二、三,勾画标记,回答革命前经济上军事上以及思想上有哪些准备?

(5)结合图片,总结分析辛亥革命的必然性和偶然性。

展:1、辛亥革命爆发的必然性与偶然性(背景、条件)

(1)必然性:

①社会现实:内忧外患,民族危机加深。清王朝的新政与立宪、维新运动的失败说明改良道路走不通。

②物质和阶级基础:20世纪初,民族资本主义的较快发展,提供了民主革命的物质基础和阶级力量。

③思想基础:清末民权意识增长,资产阶级民主革命思想的广泛传播,为辛亥革命爆发作了舆论准备。

④组织基础:资产阶级革命团体的广泛建立和资产阶级革命政党的形成,为辛亥革命爆发作了组织准备。

⑤群众基础:“清末新政”和“预备立宪”使得清朝统治危机步步加深,各地人民的抗捐抗税斗争、收回利权运动等,为辛亥革命的爆发奠定群众基础。

(2)偶然性:

①四川爆发保路运动。

②革命党人不慎点燃炸弹,革命不得不提前爆发。

二、“充满投机革命猛,旧邦新造共和难”(过程与成果) 1、阅读第二子目【武昌起义与中华民国的建立】

(1)阅读课文2、3、4段,按时间顺序简单列出革命进程。 (2)辛亥革命三大成果是指哪几个事件?最终革命果实落于何处?

(3)阅读第4段,归纳《中华民国临时约法》的四大原则,及意义。

思:

1、观察课文《辛亥革命形势图》及《革命后中外势力态度图》,谈谈为何为革命奋不顾身的将士们,却将革命成果拱手相让?

议:

合作探究

小组讨论,展示结果

小组合作探究1 观察课文《辛亥革命形势图》及下图,谈谈为何为革命奋不顾身的将士们,却将革命成果拱手相让?

施压

进攻汉口和汉阳

政治讹诈

军事威胁

外交孤立

经封济锁

革命党人

立宪派和旧官僚

帝国主义列强

袁世凯

革命阵营

清政府

革命派的无奈?——妥协中的智慧

三、回望共和思革命,民主还需共奋斗(意义与局限)

任凭你像尧舜那样贤圣,像秦始皇、明太祖那样强暴,像曹操、司马懿那样狡猾,再要想做中国皇帝,乃永远没有人答应。

——梁启超

吾人于共和国体之下,备受专制政治之痛苦。

——陈独秀《吾人最后之觉悟》

思:

(1)根据材料结合所学知识,分析辛亥革命的意义?(提示:从政治,经济,思想,社会风俗等角度分析)

展:1.辛亥革命的成功及意义

(1)政治:推翻了清王朝,结束了中国两千多年的封建君主专制制度,建立起资产阶级共和国,使人民获得了一些民主自由的权利,推翻了“洋人的朝廷”,沉重地打击了帝国主义的侵略势力。

(2)经济:解放了生产力——为民族资本主义的发展创造了有利条件。

(3)思想文化:民主共和观念深入人心;为新文化运动的兴起创造了条件;对中国教育的改革和社会习俗的进步都起了积极的作用。

(4)世界影响:它对近代亚洲各国被压迫民族的解放运动,产生了比较广泛的影响,成为这一时期亚洲民族解放运动的重要组成部分和有力的推动力量。

2.辛亥革命的失败

袁世凯窃取了革命果实;辛亥革命没能完成反帝反封建的任务,没有改变中国半殖民地半封建社会的性质。

2、根据材料,归纳辛亥革命更多的局限性,并试着列出辛亥革命后中国救亡图存探索道路中的相关史事。

议:

合作探究

材料一 直到今天为止,中国人虽然经过一些改革甚或革命的尝试,他们仍是依然故我……他们可以把政体变了,把衣冠改了,但将?不可能在几个星期内改变民族的精神面貌。它的文化较征服者们优越,所以它的文化一直到今天并没有受到任何严重的打击。——?高第:《中国通史》第4卷 材料二 除了推翻满人以外没有共同的目标。反对帝国主义还没有能成为一种促进团?结的共同意志而广泛传布,也没有用它来作为一种动力。这事实无疑地说明一个更基本的因素,民族意识的迟迟不发展。?而且革命党人在他们秘密策划中不能,而且也很少设法在城?市和乡村里动员群众和争取他们的支持。——(费正清:《美国与中国》,第157—161页,孙瑞芹译。)

小组探究2 根据材料,归纳辛亥革命更多的局限性,并试着列出辛亥革命后中国救亡图存探索道路中的相关史事。

思考作业:

民国时期作为中国由传统社会向现代社会转型的一个特殊时期,无论是社会结构,还是社会运行机制(包括社会生活等)都在急剧地发展、变化着,是这段历史的总态势和总特点。

根据材料并结合所学民国史的相关知识,围绕“民国时期中国社会转型的特征”自行拟定一个具体的论题,并对所拟定论题进行简要阐述。

练:

◎课堂总结

背景

爆发

结果

辛亥革命

资产阶级民主革命的兴起

武昌起义与中华民国的建立

辛亥革命的历史意义

清末新政

民主革命的兴起和发展

预备立宪

武昌起义

中华民国的建立

意义:政治、经济、思想、风俗文化

局限性

背景

内容

认识

兴起

发展

建立共和政体

《中华民国临时约法》

袁世凯窃取革命成果

原因

清帝退位

就任临时大总统

谢谢观赏

欢迎批评指正

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进