纲要上第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路 课件(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 纲要上第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路 课件(共24张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 10.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

《中外历史纲要(上)》 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

第22课

南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

鲁迅在二十世纪三十年代的上海写下的一段深刻冷隽的文字:“在这三十年中,却使我目睹许多青年的血,层层淤积起来,将我埋得不能呼吸,我只能用这样的笔墨,写几句文章,算是从泥土中挖一个小孔,自己延口残喘,这是怎样的世界呢?”

这段文字是作者对当时中国白色恐怖局面的真实感受。

导入

环节一:白色恐怖阴云密布

1.从“三方对峙”到宁汉合流——国 民 党 开 启 专 制 统 治 时 代

2.从 二次北伐 到东北易帜——国民党完成形式上的全国统一

3.从“黄金十年”到艰难发展——民 族 工 商 业 历 经 摧 残 压 榨

问题1:有学者认为,南京国民政府的统治必然会导致中国革命推向深入。如何理解这一观点?

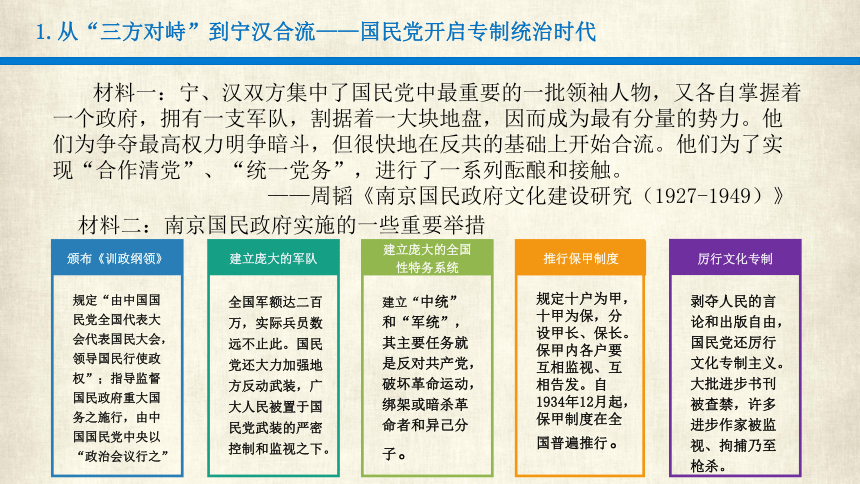

1.从“三方对峙”到宁汉合流——国民党开启专制统治时代

材料一:宁、汉双方集中了国民党中最重要的一批领袖人物,又各自掌握着一个政府,拥有一支军队,割据着一大块地盘,因而成为最有分量的势力。他们为争夺最高权力明争暗斗,但很快地在反共的基础上开始合流。他们为了实现“合作清党”、“统一党务”,进行了一系列酝酿和接触。 ——周韬《南京国民政府文化建设研究(1927-1949)》

颁布《训政纲领》

规定“由中国国民党全国代表大会代表国民大会,领导国民行使政权”;指导监督国民政府重大国务之施行,由中国国民党中央以“政治会议行之”

建立庞大的全国性特务系统

建立“中统”和“军统”,其主要任务就是反对共产党,破坏革命运动,绑架或暗杀革命者和异己分子。

建立庞大的军队

全国军额达二百万,实际兵员数远不止此。国民党还大力加强地方反动武装,广大人民被置于国民党武装的严密控制和监视之下。

推行保甲制度

规定十户为甲,十甲为保,分设甲长、保长。保甲内各户要互相监视、互相告发。自1934年12月起,保甲制度在全国普遍推行。

厉行文化专制

剥夺人民的言论和出版自由,国民党还厉行文化专制主义。大批进步书刊被查禁,许多进步作家被监视、拘捕乃至枪杀。

材料二:南京国民政府实施的一些重要举措

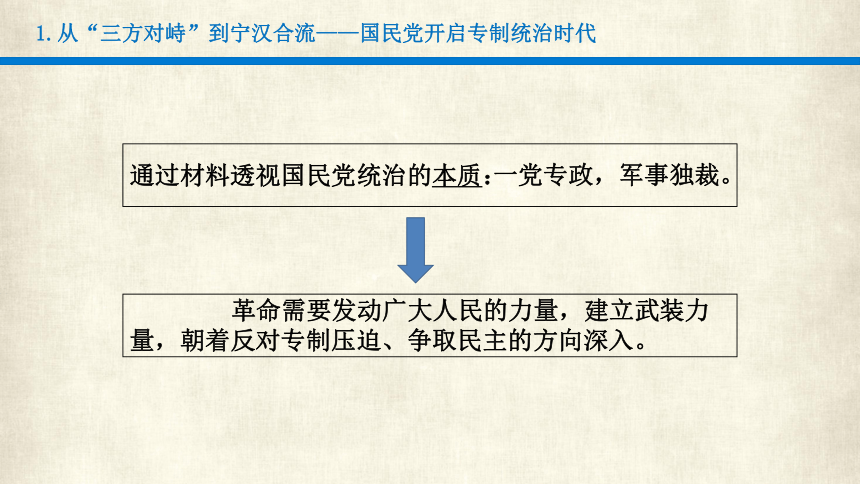

1.从“三方对峙”到宁汉合流——国民党开启专制统治时代

通过材料透视国民党统治的本质:

革命需要发动广大人民的力量,建立武装力量,朝着反对专制压迫、争取民主的方向深入。

一党专政,军事独裁。

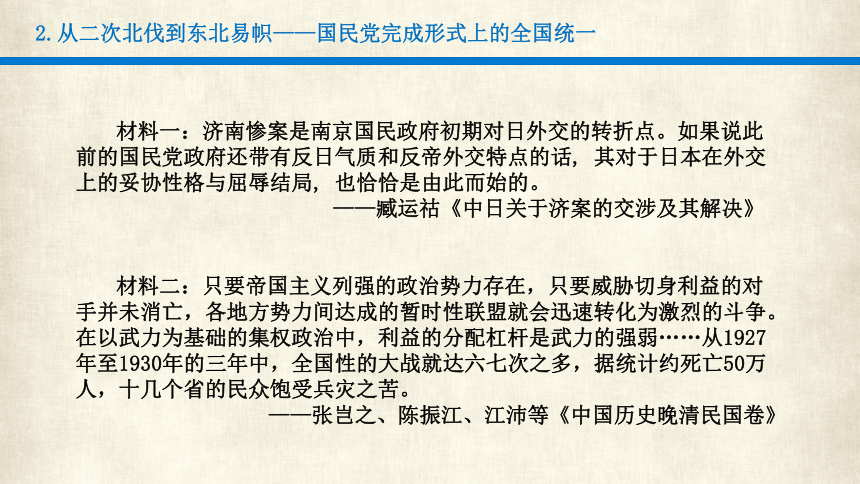

2.从二次北伐到东北易帜——国民党完成形式上的全国统一

材料一:济南惨案是南京国民政府初期对日外交的转折点。如果说此前的国民党政府还带有反日气质和反帝外交特点的话, 其对于日本在外交上的妥协性格与屈辱结局, 也恰恰是由此而始的。

——臧运祜《中日关于济案的交涉及其解决》

材料二:只要帝国主义列强的政治势力存在,只要威胁切身利益的对手并未消亡,各地方势力间达成的暂时性联盟就会迅速转化为激烈的斗争。在以武力为基础的集权政治中,利益的分配杠杆是武力的强弱……从1927年至1930年的三年中,全国性的大战就达六七次之多,据统计约死亡50万人,十几个省的民众饱受兵灾之苦。

——张岂之、陈振江、江沛等《中国历史晚清民国卷》

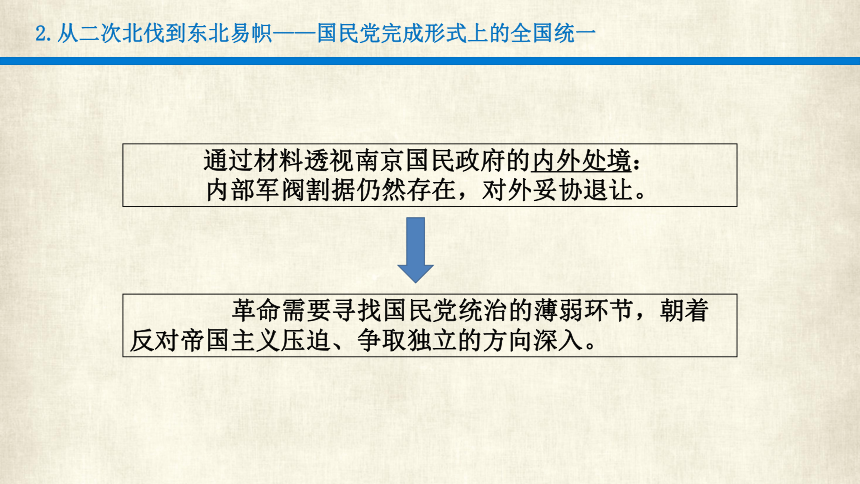

2.从二次北伐到东北易帜——国民党完成形式上的全国统一

通过材料透视南京国民政府的内外处境:

革命需要寻找国民党统治的薄弱环节,朝着反对帝国主义压迫、争取独立的方向深入。

内部军阀割据仍然存在,对外妥协退让。

3.从“黄金十年”到艰难发展——民族工商业历经摧残压榨

材料一:南京政府的真实目的并非发展民族产业。南京国民政府裁撤厘金、变动关税税率的目的仅是为增加财政收入,利用四大银行为官僚资本巧取豪夺提供方便。同时南京国民政府为了弥补财政亏空,还千方百计用开征新税、绑架等方式勒索民族资本家。

——人民教育出版社《中外历史纲要(上)教师教学用书》

材料二:南京国民政府成立以后,还是比较重视农村问题的,也做了大量工作……在乡村改造过程中,国民政府无论执行什么政策,只要触动了地主阶层的利益,就会引来强烈的反抗,不少改革政策只能流于形式。国民党依赖地主势力控制农村,并将之视为自己的统治基础;发动农民运动,国民党没有足够的能力与决心,且农民一运动,势必直接动摇其统治基础。

——张岂之、陈振江、江沛等《中国历史晚清民国卷》

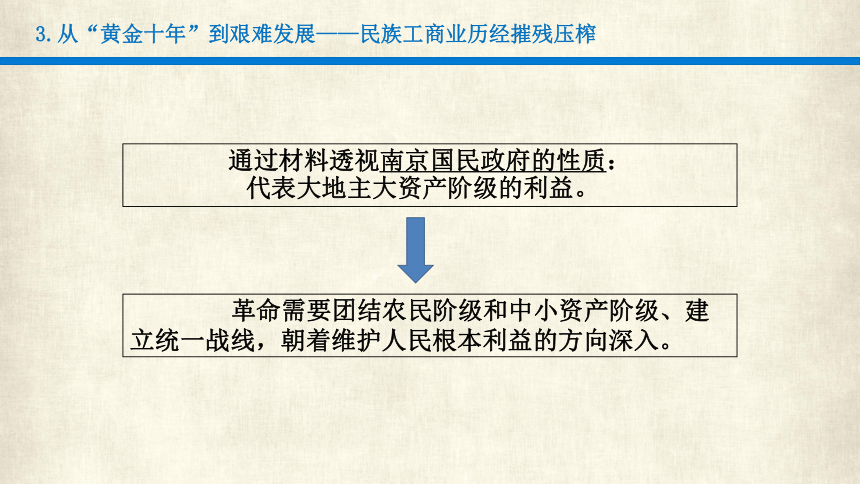

3.从“黄金十年”到艰难发展——民族工商业历经摧残压榨

通过材料透视南京国民政府的性质:

革命需要团结农民阶级和中小资产阶级、建立统一战线,朝着维护人民根本利益的方向深入。

代表大地主大资产阶级的利益。

南京国民政府的统治

外交上妥协退让

经济上疯狂掠夺

政治上一党独裁

半殖民地半封建社会的性质没有改变,反帝反封建的革命任务没有完成,革命朝着实现民族独立、人民解放继续深入。

环节二:红色星火燎原生辉

1.屠刀不泯革命志——中国共产党在生死抉择中的坚持与突破

2.星星之火可燎原——中国共产党在生死考验中的探索与实践

3.绝境逢生创奇迹——中国共产党在生死存亡中的转折与抗争

1.屠刀不泯革命志——中国共产党在生死抉择中的坚持与突破

问题2:有人说,南昌起义和八七会议体现了中国共产党对中国革命认识的一大进步。如何解读这一评价?

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}视角

实际情况

对革命的认识

近代中国的社会性质

内无民主制度而受封建主义的压迫,外无民族独立而受帝国主义的压迫。

革命的主要斗争形式只能是武装斗争。

近代中国的阶级结构

以农业为基础,农民占全国人口的绝大多数。

必须从解决农民的土地问题入手,发动农民开展革命斗争。

国民大革命的经验教训

没有掌握领导权,没有独立的武装,付出血的代价。

加强党的建设,独立领导武装,团结可以团结的力量。

2.星星之火可燎原——中国共产党在生死考验中的探索与实践

1927年,八七会议召开后,中国共产党发动的武装起义在全国此起彼伏,连绵不断。据统计,仅在八七会议后的三个月内,各地爆发的秋收起义就有22次,但唯独湘赣边秋收起义获得了胜利,这一胜利结局是因为探索出了革命新道路。在当时的条件下,必须进行武装斗争,中国共产党领导的武装斗争的主攻方向究竟应当指向城市,还是指向农村呢?从国际共产主义运动的历史来看,无论中外,都找不到农村包围城市的经验。

问题3:为什么中国革命要走“农村包围城市”的道路?

2.星星之火可燎原——中国共产党在生死考验中的探索与实践

材料一:执着于城市,在那个时候是非常自然的。因为中国共产党人的面前只有一个榜样,这就是已经成功的俄国革命,而俄国革命正是从城市,并在城市首先胜利的。然而效仿俄国人成功的经验并没有在中国取得成功。 ——陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

材料二:农民问题是中国革命的基本问题,中国革命战争实质上就是党领导下的农民战争。工人阶级只有与农民阶级结成巩固的联盟,才能形成强大的力量,才能完成反帝反封建的革命任务。

——《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》

材料三:在反革命势力掌握强大武装并占据中心城市情况下,通过城市起义夺取政权是不可能的。中国革命只有在敌人统治力量薄弱的农村,积蓄力量,才能夺取革命胜利。

——薛庆超《秋收起义与中国革命道路》

材料四:到1930年夏,全国已经建立起大小十几块农村革命根据地,革命武装力量达10 万人。1931年11月,中华苏维埃共和国在江西瑞金成立,“工农武装割据”理论在实践中得到检验。

——人民教育出版社历史室《中国近现代史下册》

中国共产党总结城市起义失败的原因。

中国共产党辨证分析中国革命的主力军。

中国共产党辨证分析敌我力量的悬殊。

中国共产党在革命实践的基础上,将马克思主义的普遍原理与中国国情相结合,形成了“工农武装割据”理论的结论。

2.星星之火可燎原——中国共产党在生死考验中的探索与实践

①根据地巩固发展,革命武装壮大。

②1931年,中华苏维埃共和国成立。

③粉碎敌人四次反革命“围剿”。

成功实践

工农武装割据

农村包围城市武装夺取政权

土地革命

根据地建设

武装斗争

革命根据地的实践

3.绝境逢生创奇迹——中国共产党在生死存亡中的转折与抗争

主张用碉堡战术进攻红军,把“长驱直入”改为“步步为营,稳扎稳打”。

汉斯·冯·塞克特,德国人,蒋介石的军事顾问

李德,原名奥托·布劳恩,共产国际派来,被临时党中央聘为军事顾问。

主张“这是红色政权与白色政权、革命道路与殖民地道路之间谁战胜谁的决战。……御敌于国门之外,不丧失寸土。”

长征探因

根本原因:共产国际的指导脱离中国实际,王明左倾机会主义错误。

直接原因:第五次反“围剿”失败。

1935年10月中央红军到达陕北

1934年10月中央红军开始长征

1936年10月红军三大主力会师

长征过程 历时两年,穿越十一省,,行程两万五千里。

遵义会议

3.绝境逢生创奇迹——中国共产党在生死存亡中的转折与抗争

问题4:为什么说长征创造了绝境逢生的奇迹?

绝境

逢生

国家和民族面临危亡

汇聚抗日力量

长征的大方向同建立抗日前进阵地联系在一起。

两万五千里征程,历时2年途经14个省

播撒革命火种

联系群众,宣传群众,团结群众,依靠群众。

遵义会议挽救了党和红军,中国革命转危为安。

第五次反

“围剿”失败

长征走向胜利

示例:

3.绝境逢生创奇迹——中国共产党在生死存亡中的转折与抗争

问题5:结合课本内容和有关知识,设计微主题活动“红色追寻——我为长征办展览”。

要求:以小组为单位,选定一个类别的史料,确定一个主题,设计展览内容并进行展示。

参考角度:与长征相关的油画/故事/文物/书信/歌曲/纪念馆/遗址/墓碑/地图等。

评价维度 :聚焦主题--史料准确-表达顺畅-独具特色-结构完整等等。

选优方式:邀请资深语文、美术、历史、地理、音乐老师和学生代表共同组成评议小组评审。

活动展示:评审优秀的小组,将设计的展览面向全校进行展。

示例:诗词长征 主题:荡气回肠的诗情长征

诗作一:《清平乐·会昌》

东方欲晓,莫道君行早。踏遍青山人未老,风景这边独好。会昌城外高峰,颠连直接东溟。战士指看南粤,更加郁郁葱葱。

文学赏析:1934年7月,毛泽东在受到“左”倾教条主义排挤被剥夺兵权,心情苦闷又目睹革命失败的情况下写下这首词。

相关史实:长征开始的原因分为两个方面,客观上由于蒋介石对第五次“围剿”作了充分准备和获得众多帝国主义国家的支持,国民党投入的力量更多;主观上因为中国共产党由于受共产国际的影响,存在着以王明为代表的“左”倾错误领导。

示例:诗词长征 主题:荡气回肠的诗情长征

诗作二:《忆秦娥·娄山关》

西风烈,长空雁叫霜晨月。霜晨月,马蹄声碎,喇叭声咽。雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。从头越,苍山如海,残阳如血。

文学赏析:这是毛泽东写于1935年2月的一首慷慨悲烈、雄沉壮阔的词,从内到外描写了红军铁血长征中征战娄山关的紧张激烈场景。这次战役是遵义会议后的第一个大胜利,也是长征途中的最重大的战略转折。

相关史实:遵义会议结束了党内以王明为代表的“左”倾教条主义的错误,拨正了中国革命的航向,是中国共产党坚持走独立自主道路的开始标志,党的高层干部从失败中逐渐得到了经验;遵义会议是中国共产党建设成熟中央领导集体的开始,遵义会议后长期处于军事斗争第一线的毛泽东,表现出的卓越才能得到了红军指战员的高度重视和普遍尊重,在党和红军的决策中处于领导核心地位。

示例:诗词长征 主题:荡气回肠的诗情长征

茫茫沼泽草地

诗作三:《七律·长征》

红军不怕远征难,万水千山只等闲。 五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。 金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。 更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

文学赏析:这首七律作于红军战士越过岷山后,长征即将胜利结束前不久的途中。作为红军的领导人,毛泽东在经受了无数次考验后,如今,曙光在前,胜利在望,他心潮澎湃,满怀豪情地写下了这首壮丽的诗篇。

相关史实:1937年,美国记者埃德加·斯诺在伦敦出版了《红星照耀中国》,首次向西方世界披露了《七律·长征》。1938年该书被翻译成中文《西行漫记》。《七律·长征》是第一首公开发表的毛泽东诗词,而且是先国外后国内。整首诗概括了红军长征的战斗历程,凸显出中国工农红军不畏艰险,英勇顽强的革命英雄主义和革命乐观主义精神。

每一代人都有自己的长征——我们行走在新长征路上——坚定走好自己的长征路

伟大长征精神,就是把全国人民和中华民族的根本利益看得高于一切,坚定革命的理想和信念,坚信正义事业必然胜利的精神;就是为了救国救民,不怕任何艰难险阻,不惜付出一切牺牲的精神;就是坚持独立自主、实事求是,一切从实际出发的精神;就是顾全大局、严守纪律、紧密团结的精神;就是紧紧依靠人民群众,同人民群众生死相依、患难与共、艰苦奋斗的精神。

人无精神则不立,国无精神则不强。精神是一个民族赖以长久生存的灵魂,唯有精神上达到一定的高度,这个民族才能在历史的洪流中屹立不倒、奋勇向前。

第22课

南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

鲁迅在二十世纪三十年代的上海写下的一段深刻冷隽的文字:“在这三十年中,却使我目睹许多青年的血,层层淤积起来,将我埋得不能呼吸,我只能用这样的笔墨,写几句文章,算是从泥土中挖一个小孔,自己延口残喘,这是怎样的世界呢?”

这段文字是作者对当时中国白色恐怖局面的真实感受。

导入

环节一:白色恐怖阴云密布

1.从“三方对峙”到宁汉合流——国 民 党 开 启 专 制 统 治 时 代

2.从 二次北伐 到东北易帜——国民党完成形式上的全国统一

3.从“黄金十年”到艰难发展——民 族 工 商 业 历 经 摧 残 压 榨

问题1:有学者认为,南京国民政府的统治必然会导致中国革命推向深入。如何理解这一观点?

1.从“三方对峙”到宁汉合流——国民党开启专制统治时代

材料一:宁、汉双方集中了国民党中最重要的一批领袖人物,又各自掌握着一个政府,拥有一支军队,割据着一大块地盘,因而成为最有分量的势力。他们为争夺最高权力明争暗斗,但很快地在反共的基础上开始合流。他们为了实现“合作清党”、“统一党务”,进行了一系列酝酿和接触。 ——周韬《南京国民政府文化建设研究(1927-1949)》

颁布《训政纲领》

规定“由中国国民党全国代表大会代表国民大会,领导国民行使政权”;指导监督国民政府重大国务之施行,由中国国民党中央以“政治会议行之”

建立庞大的全国性特务系统

建立“中统”和“军统”,其主要任务就是反对共产党,破坏革命运动,绑架或暗杀革命者和异己分子。

建立庞大的军队

全国军额达二百万,实际兵员数远不止此。国民党还大力加强地方反动武装,广大人民被置于国民党武装的严密控制和监视之下。

推行保甲制度

规定十户为甲,十甲为保,分设甲长、保长。保甲内各户要互相监视、互相告发。自1934年12月起,保甲制度在全国普遍推行。

厉行文化专制

剥夺人民的言论和出版自由,国民党还厉行文化专制主义。大批进步书刊被查禁,许多进步作家被监视、拘捕乃至枪杀。

材料二:南京国民政府实施的一些重要举措

1.从“三方对峙”到宁汉合流——国民党开启专制统治时代

通过材料透视国民党统治的本质:

革命需要发动广大人民的力量,建立武装力量,朝着反对专制压迫、争取民主的方向深入。

一党专政,军事独裁。

2.从二次北伐到东北易帜——国民党完成形式上的全国统一

材料一:济南惨案是南京国民政府初期对日外交的转折点。如果说此前的国民党政府还带有反日气质和反帝外交特点的话, 其对于日本在外交上的妥协性格与屈辱结局, 也恰恰是由此而始的。

——臧运祜《中日关于济案的交涉及其解决》

材料二:只要帝国主义列强的政治势力存在,只要威胁切身利益的对手并未消亡,各地方势力间达成的暂时性联盟就会迅速转化为激烈的斗争。在以武力为基础的集权政治中,利益的分配杠杆是武力的强弱……从1927年至1930年的三年中,全国性的大战就达六七次之多,据统计约死亡50万人,十几个省的民众饱受兵灾之苦。

——张岂之、陈振江、江沛等《中国历史晚清民国卷》

2.从二次北伐到东北易帜——国民党完成形式上的全国统一

通过材料透视南京国民政府的内外处境:

革命需要寻找国民党统治的薄弱环节,朝着反对帝国主义压迫、争取独立的方向深入。

内部军阀割据仍然存在,对外妥协退让。

3.从“黄金十年”到艰难发展——民族工商业历经摧残压榨

材料一:南京政府的真实目的并非发展民族产业。南京国民政府裁撤厘金、变动关税税率的目的仅是为增加财政收入,利用四大银行为官僚资本巧取豪夺提供方便。同时南京国民政府为了弥补财政亏空,还千方百计用开征新税、绑架等方式勒索民族资本家。

——人民教育出版社《中外历史纲要(上)教师教学用书》

材料二:南京国民政府成立以后,还是比较重视农村问题的,也做了大量工作……在乡村改造过程中,国民政府无论执行什么政策,只要触动了地主阶层的利益,就会引来强烈的反抗,不少改革政策只能流于形式。国民党依赖地主势力控制农村,并将之视为自己的统治基础;发动农民运动,国民党没有足够的能力与决心,且农民一运动,势必直接动摇其统治基础。

——张岂之、陈振江、江沛等《中国历史晚清民国卷》

3.从“黄金十年”到艰难发展——民族工商业历经摧残压榨

通过材料透视南京国民政府的性质:

革命需要团结农民阶级和中小资产阶级、建立统一战线,朝着维护人民根本利益的方向深入。

代表大地主大资产阶级的利益。

南京国民政府的统治

外交上妥协退让

经济上疯狂掠夺

政治上一党独裁

半殖民地半封建社会的性质没有改变,反帝反封建的革命任务没有完成,革命朝着实现民族独立、人民解放继续深入。

环节二:红色星火燎原生辉

1.屠刀不泯革命志——中国共产党在生死抉择中的坚持与突破

2.星星之火可燎原——中国共产党在生死考验中的探索与实践

3.绝境逢生创奇迹——中国共产党在生死存亡中的转折与抗争

1.屠刀不泯革命志——中国共产党在生死抉择中的坚持与突破

问题2:有人说,南昌起义和八七会议体现了中国共产党对中国革命认识的一大进步。如何解读这一评价?

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}视角

实际情况

对革命的认识

近代中国的社会性质

内无民主制度而受封建主义的压迫,外无民族独立而受帝国主义的压迫。

革命的主要斗争形式只能是武装斗争。

近代中国的阶级结构

以农业为基础,农民占全国人口的绝大多数。

必须从解决农民的土地问题入手,发动农民开展革命斗争。

国民大革命的经验教训

没有掌握领导权,没有独立的武装,付出血的代价。

加强党的建设,独立领导武装,团结可以团结的力量。

2.星星之火可燎原——中国共产党在生死考验中的探索与实践

1927年,八七会议召开后,中国共产党发动的武装起义在全国此起彼伏,连绵不断。据统计,仅在八七会议后的三个月内,各地爆发的秋收起义就有22次,但唯独湘赣边秋收起义获得了胜利,这一胜利结局是因为探索出了革命新道路。在当时的条件下,必须进行武装斗争,中国共产党领导的武装斗争的主攻方向究竟应当指向城市,还是指向农村呢?从国际共产主义运动的历史来看,无论中外,都找不到农村包围城市的经验。

问题3:为什么中国革命要走“农村包围城市”的道路?

2.星星之火可燎原——中国共产党在生死考验中的探索与实践

材料一:执着于城市,在那个时候是非常自然的。因为中国共产党人的面前只有一个榜样,这就是已经成功的俄国革命,而俄国革命正是从城市,并在城市首先胜利的。然而效仿俄国人成功的经验并没有在中国取得成功。 ——陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

材料二:农民问题是中国革命的基本问题,中国革命战争实质上就是党领导下的农民战争。工人阶级只有与农民阶级结成巩固的联盟,才能形成强大的力量,才能完成反帝反封建的革命任务。

——《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》

材料三:在反革命势力掌握强大武装并占据中心城市情况下,通过城市起义夺取政权是不可能的。中国革命只有在敌人统治力量薄弱的农村,积蓄力量,才能夺取革命胜利。

——薛庆超《秋收起义与中国革命道路》

材料四:到1930年夏,全国已经建立起大小十几块农村革命根据地,革命武装力量达10 万人。1931年11月,中华苏维埃共和国在江西瑞金成立,“工农武装割据”理论在实践中得到检验。

——人民教育出版社历史室《中国近现代史下册》

中国共产党总结城市起义失败的原因。

中国共产党辨证分析中国革命的主力军。

中国共产党辨证分析敌我力量的悬殊。

中国共产党在革命实践的基础上,将马克思主义的普遍原理与中国国情相结合,形成了“工农武装割据”理论的结论。

2.星星之火可燎原——中国共产党在生死考验中的探索与实践

①根据地巩固发展,革命武装壮大。

②1931年,中华苏维埃共和国成立。

③粉碎敌人四次反革命“围剿”。

成功实践

工农武装割据

农村包围城市武装夺取政权

土地革命

根据地建设

武装斗争

革命根据地的实践

3.绝境逢生创奇迹——中国共产党在生死存亡中的转折与抗争

主张用碉堡战术进攻红军,把“长驱直入”改为“步步为营,稳扎稳打”。

汉斯·冯·塞克特,德国人,蒋介石的军事顾问

李德,原名奥托·布劳恩,共产国际派来,被临时党中央聘为军事顾问。

主张“这是红色政权与白色政权、革命道路与殖民地道路之间谁战胜谁的决战。……御敌于国门之外,不丧失寸土。”

长征探因

根本原因:共产国际的指导脱离中国实际,王明左倾机会主义错误。

直接原因:第五次反“围剿”失败。

1935年10月中央红军到达陕北

1934年10月中央红军开始长征

1936年10月红军三大主力会师

长征过程 历时两年,穿越十一省,,行程两万五千里。

遵义会议

3.绝境逢生创奇迹——中国共产党在生死存亡中的转折与抗争

问题4:为什么说长征创造了绝境逢生的奇迹?

绝境

逢生

国家和民族面临危亡

汇聚抗日力量

长征的大方向同建立抗日前进阵地联系在一起。

两万五千里征程,历时2年途经14个省

播撒革命火种

联系群众,宣传群众,团结群众,依靠群众。

遵义会议挽救了党和红军,中国革命转危为安。

第五次反

“围剿”失败

长征走向胜利

示例:

3.绝境逢生创奇迹——中国共产党在生死存亡中的转折与抗争

问题5:结合课本内容和有关知识,设计微主题活动“红色追寻——我为长征办展览”。

要求:以小组为单位,选定一个类别的史料,确定一个主题,设计展览内容并进行展示。

参考角度:与长征相关的油画/故事/文物/书信/歌曲/纪念馆/遗址/墓碑/地图等。

评价维度 :聚焦主题--史料准确-表达顺畅-独具特色-结构完整等等。

选优方式:邀请资深语文、美术、历史、地理、音乐老师和学生代表共同组成评议小组评审。

活动展示:评审优秀的小组,将设计的展览面向全校进行展。

示例:诗词长征 主题:荡气回肠的诗情长征

诗作一:《清平乐·会昌》

东方欲晓,莫道君行早。踏遍青山人未老,风景这边独好。会昌城外高峰,颠连直接东溟。战士指看南粤,更加郁郁葱葱。

文学赏析:1934年7月,毛泽东在受到“左”倾教条主义排挤被剥夺兵权,心情苦闷又目睹革命失败的情况下写下这首词。

相关史实:长征开始的原因分为两个方面,客观上由于蒋介石对第五次“围剿”作了充分准备和获得众多帝国主义国家的支持,国民党投入的力量更多;主观上因为中国共产党由于受共产国际的影响,存在着以王明为代表的“左”倾错误领导。

示例:诗词长征 主题:荡气回肠的诗情长征

诗作二:《忆秦娥·娄山关》

西风烈,长空雁叫霜晨月。霜晨月,马蹄声碎,喇叭声咽。雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。从头越,苍山如海,残阳如血。

文学赏析:这是毛泽东写于1935年2月的一首慷慨悲烈、雄沉壮阔的词,从内到外描写了红军铁血长征中征战娄山关的紧张激烈场景。这次战役是遵义会议后的第一个大胜利,也是长征途中的最重大的战略转折。

相关史实:遵义会议结束了党内以王明为代表的“左”倾教条主义的错误,拨正了中国革命的航向,是中国共产党坚持走独立自主道路的开始标志,党的高层干部从失败中逐渐得到了经验;遵义会议是中国共产党建设成熟中央领导集体的开始,遵义会议后长期处于军事斗争第一线的毛泽东,表现出的卓越才能得到了红军指战员的高度重视和普遍尊重,在党和红军的决策中处于领导核心地位。

示例:诗词长征 主题:荡气回肠的诗情长征

茫茫沼泽草地

诗作三:《七律·长征》

红军不怕远征难,万水千山只等闲。 五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。 金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。 更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

文学赏析:这首七律作于红军战士越过岷山后,长征即将胜利结束前不久的途中。作为红军的领导人,毛泽东在经受了无数次考验后,如今,曙光在前,胜利在望,他心潮澎湃,满怀豪情地写下了这首壮丽的诗篇。

相关史实:1937年,美国记者埃德加·斯诺在伦敦出版了《红星照耀中国》,首次向西方世界披露了《七律·长征》。1938年该书被翻译成中文《西行漫记》。《七律·长征》是第一首公开发表的毛泽东诗词,而且是先国外后国内。整首诗概括了红军长征的战斗历程,凸显出中国工农红军不畏艰险,英勇顽强的革命英雄主义和革命乐观主义精神。

每一代人都有自己的长征——我们行走在新长征路上——坚定走好自己的长征路

伟大长征精神,就是把全国人民和中华民族的根本利益看得高于一切,坚定革命的理想和信念,坚信正义事业必然胜利的精神;就是为了救国救民,不怕任何艰难险阻,不惜付出一切牺牲的精神;就是坚持独立自主、实事求是,一切从实际出发的精神;就是顾全大局、严守纪律、紧密团结的精神;就是紧紧依靠人民群众,同人民群众生死相依、患难与共、艰苦奋斗的精神。

人无精神则不立,国无精神则不强。精神是一个民族赖以长久生存的灵魂,唯有精神上达到一定的高度,这个民族才能在历史的洪流中屹立不倒、奋勇向前。

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进