1 草原 课件(共42张PPT)

图片预览

文档简介

草原

你知道我国最著名的四大草原吗?它们分布在哪里呢?

引入新课

呼伦贝尔草原是世界著名的天然牧场,位于大兴安岭以西,由呼伦湖、贝尔湖而得名。这里被人们盛赞为北国碧玉,人间天堂。

引入新课

锡林郭勒草原位于内蒙古自治区锡林浩特市境内。锡林郭勒系蒙古语,意为丘陵地带的河,其中草原的野生动物有很多,而且还有国家级保护动物,比如黄羊、隼等。

引入新课

伊犁草原中最出名的是那拉提草原,位于新疆维吾尔自治区新源县东部。“那拉提”意为“最先见到太阳的地方”,这里地域广阔、水草丰美。

引入新课

那曲高寒草原位于西藏自治区北部,因高寒著称。因为鲜有人为干扰,所以草原的自然面貌保存得较好。

引入新课

老舍(1899—1966),现代著名作家。原名舒庆春,字舍予,满族,北京人。他是中华人民共和国成立后第一位获得“人民艺术家”称号的作家,以长篇小说和剧作著称于世。代表作有长篇小说《骆驼祥子》《四世同堂》,短篇小说《柳家大院》《断魂枪》,剧本《茶馆》《龙须沟》等。本文摘选自老舍写的访问记《内蒙风光》。

引入新课

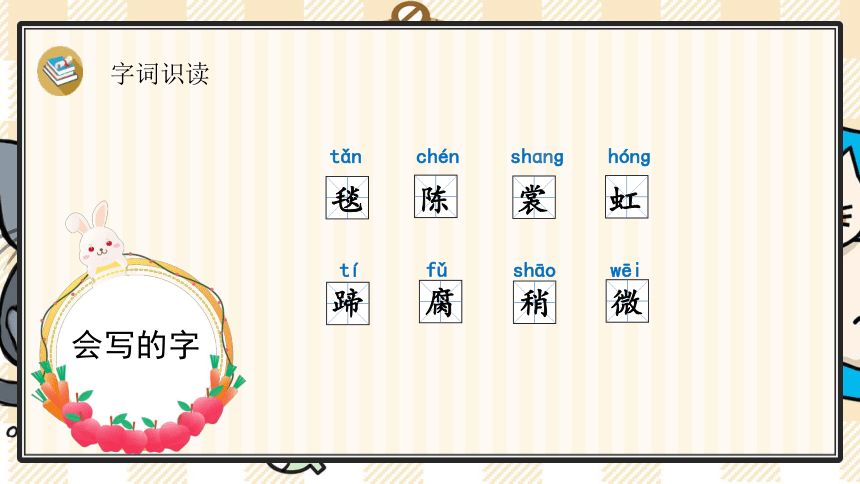

毯 陈 裳 虹

蹄 腐 稍 微

会写的字

tǎn chén shɑnɡ hónɡ

tí fǔ shāo wēi

字词识读

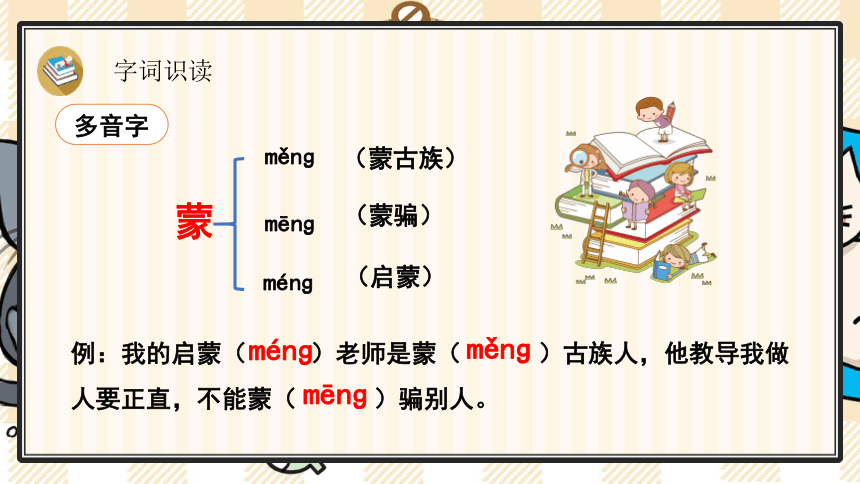

蒙

(蒙古族)

例:我的启蒙( )老师是蒙( )古族人,他教导我做人要正直,不能蒙( )骗别人。

ménɡ

(启蒙)

měnɡ

ménɡ

mēnɡ

(蒙骗)

měnɡ

mēnɡ

多音字

字词识读

【一碧千里】一片碧绿,无边无际。形容绿色的词语还有:郁郁

葱葱、苍翠欲滴、千山一碧。

【渲染】国画的一种画法,用水墨或淡的色彩涂抹画面,以加强

艺术效果。

【勾勒】用线条画出轮廓。

【洒脱】(言谈、举止、风格)自然;不拘束。本文形容草原辽

阔平坦,在开车时可以随心所欲。

字词识读

【襟飘带舞】衣襟和裙带随风飘动。

【奶豆腐】用牛奶制成的凝固食物,盛在盘子里做点心,并

不是豆腐。

【拘束】过分约束自己,显得不自然。

【羞涩】难为情,态度不自然。

【套马】用套马杆或绳索套住马匹。

字词识读

煎个荷包蛋

拘束

襟飘带舞

洒脱

勾勒

渲染

一碧如洗

朗读课文,边读边思考:课文主要写了什么内容?是按照什么顺序写的?

课文写了老舍先生第一次访问内蒙古大草原时的所见、所闻、所感。先描写了草原美景,再按照事情发展的顺序,依次描绘了“迎客—相见—款待—话别”的场景。

说一说:

课文解读

作者是按照怎样的观察顺序描写草原的景色的?

课文解读

上

下

这次,我看到了草原。那里的天比别处的更可爱,空气是那么清鲜,天空是那么明朗,使我总想高歌一曲,表示我满心的愉快。在天底下,一碧千里,而并不茫茫。四面都有小丘,平地是绿的,小丘也是绿的。羊群一会儿上了小丘,一会儿又下来,走在哪里都像给无边的绿毯绣上了白色的大花。那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色渲染,不用墨线勾勒的中国画那样,到处翠色欲流,轻轻流入云际。这种境界,既使人惊叹,又叫人舒服,既愿久立四望,又想坐下低吟一首奇丽的小诗。在这境界里,连骏马和大牛都有时候静立不动,好像回味着草原的无限乐趣。

课文解读

这次,我看到了草原。那里的天比别处的更可爱,空气是那么清鲜,天空是那么明朗,使我总想高歌一曲,表示我满心的愉快。

两个“那么”突出了作者初入草原的感受:天朗气清。

“高歌一曲”则直接表达了作者的愉快心情。

天

课文解读

在天底下,一碧千里,而并不茫茫。四面都有小丘,平地是绿的,小丘也是绿的。羊群一会儿上了小丘,一会儿又下来,走在哪里都像给无边的绿毯绣上了白色的大花。

段落中心句:写出了草原辽阔、碧绿的特点。

比喻:生动贴切地表现了草原的广阔和羊群散落其间的美景。

羊群

草原

天底下

羊 群

课文解读

1.羊群一会儿上了小丘,一会儿又下来,走在哪里都像

。

仿写句子

老舍先生把羊群比作大花,请你想象美景,仿写句子。

给无边的绿毯撒上了白色的珍珠

2.羊群一会儿上了小丘,一会儿又下来,走在哪里都像

。

是无边的绿毯上盛开的朵朵莲花

课文解读

那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色渲染,不用墨线勾勒的中国画那样,到处翠色欲流,轻轻流入云际。

小 丘

读句子想象:一个“流”字给你怎样的感觉?

小丘连绵起伏,“翠色欲流”,远远望去,就像绿色的溪流一样,缓缓流动。一个“流”字让静止的小丘显得更有生气,更有活力。

课文解读

老舍将草原拟为一幅挥毫泼洒的写意画,突出了草原的辽阔碧绿,小丘线条的柔美。整个草原犹如巨幅中国画那样让人赏心悦目。

课文解读

两个“既……又……”表达出作者第一次来到草原的感受:置身于这充满诗情画意的境界中,作者自然会惊叹,并产生舒服之感;因此,既愿久立欣赏,又想吟诵诗篇。

在这么优美的环境中,作者的感受是怎样的呢?

说一说:

这种境界,既使人惊叹,又叫人舒服,既愿久立四望,又想坐下低吟一首奇丽的小诗。

课文解读

在这境界里,连骏马和大牛都有时候静立不动,好像回味着草原的无限乐趣。

如何理解骏马和大牛“好像在回味草原的无限乐趣”?这样写有什么好处?

拟人

课文解读

在作者眼中,草原的风光如诗如画,有着无限乐趣,因此连静立的牛马,都似乎陶醉了,像人一样在享受和回味。这句话运用拟人的手法达到了情景交融的艺术境界,增强了草原风光的感染力。

课文解读

我们访问的是陈巴尔虎旗。汽车走了一百五十里,才到达目的地。一百五十里全是草原。再走一百五十里,也还是草原。

反复

用两个“一百五十里”,运用反复的手法,突出强调了草原的辽阔。

初

入

草

原

课文解读

草原上行车十分洒脱,只要方向不错,怎么走都可以。

洒脱:(言谈、举止、风格)自然;不拘束。本文形容草原辽阔平坦,在开车时可以随心所欲。

课文解读

初入草原,听不见一点儿声音,也看不见什么东西,除了一些忽飞忽落的小鸟。走了许久,远远地望见了一条迂回的明如玻璃的带子——河!

静寂

比喻、感叹句

将河比作“明如玻璃的带子”,写出了河的清澈和弯曲回旋的特点。破折号起解释说明的作用,感叹号表达了作者见到河时的惊喜之情。

课文解读

蒙古族同胞身着节日盛装,策马疾驰,远迎来客。鲜艳的服饰,飞驰的骏马,飘舞的衣襟衣带,作者将这种景象比作彩虹,不仅形似而且神似。

比喻句

深

入

草

原

牛羊多起来,也看到了马群,隐隐有鞭子的轻响。快了,快到了。忽然,像被一阵风吹来似的,远处的小丘上出现了一群马,马上的男女老少穿着各色的衣裳,群马疾驰,襟飘带舞,像一条彩虹向我们飞过来。

课文解读

热闹

热

情

迎

客

这是主人来到几十里外欢迎远客。见到我们,主人们立刻拨转马头,欢呼着,飞驰着,在汽车左右与前面引路。静寂的草原热闹起来:欢呼声,车声,马蹄声,响成一片。车跟着马飞过小丘,看见了几座蒙古包。

课文解读

从初入草原到深入草原,草原上的氛围有什么变化?

初入草原:静寂

深入草原:热闹

课文解读

不同的语言,相同的心理。“总是”让人体会到主客双方见面后激动的心情,进而感受到他们之间热烈、深厚的感情。

亲

切

相

见

蒙古族同胞淳朴热情

蒙古包外,许多匹马,许多辆车。人很多,都是从几十里外乘马或坐车来看我们的。主人们下了马,我们下了车。也不知道是谁的手,总是热乎乎地握着,握住不放。大家的语言不同,心可是一样。你说你的,我说我的,总的意思是民族团结互助。

课文解读

也不知怎的,就进了蒙古包。奶茶倒上了,奶豆腐摆上了,主客都盘腿坐下,谁都有礼貌,谁都又那么亲热,一点儿不拘束。不大一会儿,好客的主人端进来大盘的手抓羊肉。

主人用自己民族特有的风味食品来招待客人,充分体现了蒙古族同胞的热情好客。

盛

情

款

待

课文解读

干部向我们敬酒,七十岁的老翁向我们敬酒。我们回敬,主人再举杯,我们再回敬。这时候,鄂温克族姑娘们戴着尖尖的帽子,既大方,又稍有点儿羞涩,来给客人们唱民歌。我们同行的歌手也赶紧唱起来,歌声似乎比什么语言都更响亮,都更感人,不管唱的是什么,听者总会露出会心的微笑。

主客相互敬酒,齐声歌唱,淋漓尽致地表达了“蒙汉情谊深,民族大团结”这一主题。

课文解读

饭后,小伙子们表演套马、摔跤,姑娘们表演了民族舞蹈。客人们也舞的舞,唱的唱,还要骑一骑蒙古马。太阳已经偏西,谁也不肯走。是啊!蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳!

这句话既是全文的中心句,也是作家情感的集中体现,同时给读者以回味的余地。从迎客、联欢到话别,处处洋溢着“蒙汉情深”。

深

情

话

别

课文解读

《草原》这篇文章是老舍先生第一次访问内蒙古大草原时的所见、所闻、所感,作者通过优美生动的语言先描写了草原秀丽的景色,再按照事情发展顺序,依次描绘了“迎客—相见—款待—话别”的场景,赞美了蒙汉两族人民的团结友好的深厚情谊,抒发了作者对草原的热爱之情。

主旨归纳

课文解读

草原

草原美景

热情好客

一碧千里

翠色欲流

景色美

尽情联欢

亲切相见

盛情款待

热情迎客

深情话别

人情美

草原一派美景

蒙汉一片情深

课文解读

选择填空。

“一”有以下解释:

A.相同 B.数目字 C.纯,专 D.满,全

“一碧千里”的“一” 应取______解释;

“一模一样”的“一” 应取______解释;

“一百五十里”的“一” 应取______解释。

B

D

A

课后练习

tǎn

绿毯( )

shang

衣裳( )

tí

马蹄( )

fu

奶豆腐( )

你知道我国最著名的四大草原吗?它们分布在哪里呢?

引入新课

呼伦贝尔草原是世界著名的天然牧场,位于大兴安岭以西,由呼伦湖、贝尔湖而得名。这里被人们盛赞为北国碧玉,人间天堂。

引入新课

锡林郭勒草原位于内蒙古自治区锡林浩特市境内。锡林郭勒系蒙古语,意为丘陵地带的河,其中草原的野生动物有很多,而且还有国家级保护动物,比如黄羊、隼等。

引入新课

伊犁草原中最出名的是那拉提草原,位于新疆维吾尔自治区新源县东部。“那拉提”意为“最先见到太阳的地方”,这里地域广阔、水草丰美。

引入新课

那曲高寒草原位于西藏自治区北部,因高寒著称。因为鲜有人为干扰,所以草原的自然面貌保存得较好。

引入新课

老舍(1899—1966),现代著名作家。原名舒庆春,字舍予,满族,北京人。他是中华人民共和国成立后第一位获得“人民艺术家”称号的作家,以长篇小说和剧作著称于世。代表作有长篇小说《骆驼祥子》《四世同堂》,短篇小说《柳家大院》《断魂枪》,剧本《茶馆》《龙须沟》等。本文摘选自老舍写的访问记《内蒙风光》。

引入新课

毯 陈 裳 虹

蹄 腐 稍 微

会写的字

tǎn chén shɑnɡ hónɡ

tí fǔ shāo wēi

字词识读

蒙

(蒙古族)

例:我的启蒙( )老师是蒙( )古族人,他教导我做人要正直,不能蒙( )骗别人。

ménɡ

(启蒙)

měnɡ

ménɡ

mēnɡ

(蒙骗)

měnɡ

mēnɡ

多音字

字词识读

【一碧千里】一片碧绿,无边无际。形容绿色的词语还有:郁郁

葱葱、苍翠欲滴、千山一碧。

【渲染】国画的一种画法,用水墨或淡的色彩涂抹画面,以加强

艺术效果。

【勾勒】用线条画出轮廓。

【洒脱】(言谈、举止、风格)自然;不拘束。本文形容草原辽

阔平坦,在开车时可以随心所欲。

字词识读

【襟飘带舞】衣襟和裙带随风飘动。

【奶豆腐】用牛奶制成的凝固食物,盛在盘子里做点心,并

不是豆腐。

【拘束】过分约束自己,显得不自然。

【羞涩】难为情,态度不自然。

【套马】用套马杆或绳索套住马匹。

字词识读

煎个荷包蛋

拘束

襟飘带舞

洒脱

勾勒

渲染

一碧如洗

朗读课文,边读边思考:课文主要写了什么内容?是按照什么顺序写的?

课文写了老舍先生第一次访问内蒙古大草原时的所见、所闻、所感。先描写了草原美景,再按照事情发展的顺序,依次描绘了“迎客—相见—款待—话别”的场景。

说一说:

课文解读

作者是按照怎样的观察顺序描写草原的景色的?

课文解读

上

下

这次,我看到了草原。那里的天比别处的更可爱,空气是那么清鲜,天空是那么明朗,使我总想高歌一曲,表示我满心的愉快。在天底下,一碧千里,而并不茫茫。四面都有小丘,平地是绿的,小丘也是绿的。羊群一会儿上了小丘,一会儿又下来,走在哪里都像给无边的绿毯绣上了白色的大花。那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色渲染,不用墨线勾勒的中国画那样,到处翠色欲流,轻轻流入云际。这种境界,既使人惊叹,又叫人舒服,既愿久立四望,又想坐下低吟一首奇丽的小诗。在这境界里,连骏马和大牛都有时候静立不动,好像回味着草原的无限乐趣。

课文解读

这次,我看到了草原。那里的天比别处的更可爱,空气是那么清鲜,天空是那么明朗,使我总想高歌一曲,表示我满心的愉快。

两个“那么”突出了作者初入草原的感受:天朗气清。

“高歌一曲”则直接表达了作者的愉快心情。

天

课文解读

在天底下,一碧千里,而并不茫茫。四面都有小丘,平地是绿的,小丘也是绿的。羊群一会儿上了小丘,一会儿又下来,走在哪里都像给无边的绿毯绣上了白色的大花。

段落中心句:写出了草原辽阔、碧绿的特点。

比喻:生动贴切地表现了草原的广阔和羊群散落其间的美景。

羊群

草原

天底下

羊 群

课文解读

1.羊群一会儿上了小丘,一会儿又下来,走在哪里都像

。

仿写句子

老舍先生把羊群比作大花,请你想象美景,仿写句子。

给无边的绿毯撒上了白色的珍珠

2.羊群一会儿上了小丘,一会儿又下来,走在哪里都像

。

是无边的绿毯上盛开的朵朵莲花

课文解读

那些小丘的线条是那么柔美,就像只用绿色渲染,不用墨线勾勒的中国画那样,到处翠色欲流,轻轻流入云际。

小 丘

读句子想象:一个“流”字给你怎样的感觉?

小丘连绵起伏,“翠色欲流”,远远望去,就像绿色的溪流一样,缓缓流动。一个“流”字让静止的小丘显得更有生气,更有活力。

课文解读

老舍将草原拟为一幅挥毫泼洒的写意画,突出了草原的辽阔碧绿,小丘线条的柔美。整个草原犹如巨幅中国画那样让人赏心悦目。

课文解读

两个“既……又……”表达出作者第一次来到草原的感受:置身于这充满诗情画意的境界中,作者自然会惊叹,并产生舒服之感;因此,既愿久立欣赏,又想吟诵诗篇。

在这么优美的环境中,作者的感受是怎样的呢?

说一说:

这种境界,既使人惊叹,又叫人舒服,既愿久立四望,又想坐下低吟一首奇丽的小诗。

课文解读

在这境界里,连骏马和大牛都有时候静立不动,好像回味着草原的无限乐趣。

如何理解骏马和大牛“好像在回味草原的无限乐趣”?这样写有什么好处?

拟人

课文解读

在作者眼中,草原的风光如诗如画,有着无限乐趣,因此连静立的牛马,都似乎陶醉了,像人一样在享受和回味。这句话运用拟人的手法达到了情景交融的艺术境界,增强了草原风光的感染力。

课文解读

我们访问的是陈巴尔虎旗。汽车走了一百五十里,才到达目的地。一百五十里全是草原。再走一百五十里,也还是草原。

反复

用两个“一百五十里”,运用反复的手法,突出强调了草原的辽阔。

初

入

草

原

课文解读

草原上行车十分洒脱,只要方向不错,怎么走都可以。

洒脱:(言谈、举止、风格)自然;不拘束。本文形容草原辽阔平坦,在开车时可以随心所欲。

课文解读

初入草原,听不见一点儿声音,也看不见什么东西,除了一些忽飞忽落的小鸟。走了许久,远远地望见了一条迂回的明如玻璃的带子——河!

静寂

比喻、感叹句

将河比作“明如玻璃的带子”,写出了河的清澈和弯曲回旋的特点。破折号起解释说明的作用,感叹号表达了作者见到河时的惊喜之情。

课文解读

蒙古族同胞身着节日盛装,策马疾驰,远迎来客。鲜艳的服饰,飞驰的骏马,飘舞的衣襟衣带,作者将这种景象比作彩虹,不仅形似而且神似。

比喻句

深

入

草

原

牛羊多起来,也看到了马群,隐隐有鞭子的轻响。快了,快到了。忽然,像被一阵风吹来似的,远处的小丘上出现了一群马,马上的男女老少穿着各色的衣裳,群马疾驰,襟飘带舞,像一条彩虹向我们飞过来。

课文解读

热闹

热

情

迎

客

这是主人来到几十里外欢迎远客。见到我们,主人们立刻拨转马头,欢呼着,飞驰着,在汽车左右与前面引路。静寂的草原热闹起来:欢呼声,车声,马蹄声,响成一片。车跟着马飞过小丘,看见了几座蒙古包。

课文解读

从初入草原到深入草原,草原上的氛围有什么变化?

初入草原:静寂

深入草原:热闹

课文解读

不同的语言,相同的心理。“总是”让人体会到主客双方见面后激动的心情,进而感受到他们之间热烈、深厚的感情。

亲

切

相

见

蒙古族同胞淳朴热情

蒙古包外,许多匹马,许多辆车。人很多,都是从几十里外乘马或坐车来看我们的。主人们下了马,我们下了车。也不知道是谁的手,总是热乎乎地握着,握住不放。大家的语言不同,心可是一样。你说你的,我说我的,总的意思是民族团结互助。

课文解读

也不知怎的,就进了蒙古包。奶茶倒上了,奶豆腐摆上了,主客都盘腿坐下,谁都有礼貌,谁都又那么亲热,一点儿不拘束。不大一会儿,好客的主人端进来大盘的手抓羊肉。

主人用自己民族特有的风味食品来招待客人,充分体现了蒙古族同胞的热情好客。

盛

情

款

待

课文解读

干部向我们敬酒,七十岁的老翁向我们敬酒。我们回敬,主人再举杯,我们再回敬。这时候,鄂温克族姑娘们戴着尖尖的帽子,既大方,又稍有点儿羞涩,来给客人们唱民歌。我们同行的歌手也赶紧唱起来,歌声似乎比什么语言都更响亮,都更感人,不管唱的是什么,听者总会露出会心的微笑。

主客相互敬酒,齐声歌唱,淋漓尽致地表达了“蒙汉情谊深,民族大团结”这一主题。

课文解读

饭后,小伙子们表演套马、摔跤,姑娘们表演了民族舞蹈。客人们也舞的舞,唱的唱,还要骑一骑蒙古马。太阳已经偏西,谁也不肯走。是啊!蒙汉情深何忍别,天涯碧草话斜阳!

这句话既是全文的中心句,也是作家情感的集中体现,同时给读者以回味的余地。从迎客、联欢到话别,处处洋溢着“蒙汉情深”。

深

情

话

别

课文解读

《草原》这篇文章是老舍先生第一次访问内蒙古大草原时的所见、所闻、所感,作者通过优美生动的语言先描写了草原秀丽的景色,再按照事情发展顺序,依次描绘了“迎客—相见—款待—话别”的场景,赞美了蒙汉两族人民的团结友好的深厚情谊,抒发了作者对草原的热爱之情。

主旨归纳

课文解读

草原

草原美景

热情好客

一碧千里

翠色欲流

景色美

尽情联欢

亲切相见

盛情款待

热情迎客

深情话别

人情美

草原一派美景

蒙汉一片情深

课文解读

选择填空。

“一”有以下解释:

A.相同 B.数目字 C.纯,专 D.满,全

“一碧千里”的“一” 应取______解释;

“一模一样”的“一” 应取______解释;

“一百五十里”的“一” 应取______解释。

B

D

A

课后练习

tǎn

绿毯( )

shang

衣裳( )

tí

马蹄( )

fu

奶豆腐( )

同课章节目录

- 第一单元

- 1 草原

- 2 丁香结

- 3 古诗词三首

- 4* 花之歌

- 习作:变形记

- 语文园地

- 第二单元

- 5 七律·长征

- 6 狼牙山五壮士

- 7 开国大典

- 8* 灯光

- 口语交际:演讲

- 习作:多彩的活动

- 语文园地

- 第三单元

- 9 竹节人

- 10 宇宙生命之谜

- 11* 故宫博物院

- 1习作:____让生活更美好

- 语文园地

- 第四单元

- 12 桥

- 13 穷人

- 14* 在柏林

- 口语交际:请你支持我

- 习作:笔尖流出的故事

- 语文园地四

- 快乐读书吧:笑与泪,经历与成长

- 第五单元

- 15 夏天里的成长

- 16 盼

- 习作例文

- 习作:围绕中心意思写

- 第六单元

- 17 古诗三首

- 18 只有一个地球

- 19* 青山不老

- 20* 三黑和土地

- 口语交际:意见不同怎么办

- 习作:学写倡议书

- 语文园地

- 第七单元

- 21 文言文二则

- 22 月光曲

- 23* 京剧趣谈

- 口语交际:聊聊书法

- 习作:我的拿手好戏

- 语文园地

- 第八单元

- 24 少年闰土

- 25 好的故事

- 26* 我的伯父鲁迅先生

- 27* 有的人——纪念鲁迅有感

- 习作:有你,真好

- 语文园地