2020-2021学年高中历史人教版必修2 第12课 从计划经济到市场经济 培优练习(word版含答案)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年高中历史人教版必修2 第12课 从计划经济到市场经济 培优练习(word版含答案) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 189.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-06-30 23:26:50 | ||

图片预览

文档简介

2020-2021学年高中历史人教版必修2第四单元中国特色社会主义建设的道路-第十二课从计划经济到市场经济培优练习

一、单选题

1.1984年至1991年,由国家指令性计划管理的工业产品产值比重由40%下降到了11.7%,国家统配物资由64种减少到了19种,国家定价的生产资料比重由60%下降到了18.7%,国家定价的社会零售商品的价格比重由50%降低到了5.9%,这一变化说明

A.国家经济出现了阶段性的困难

B.企业经营自主权有所扩大

C.社会主义市场经济体制已经建立

D.全方位对外开放新格局初步形成

2.1978年12月,安徽凤阳小岗村18户农民秘密开会,全队人连夜抓阉分牲畜、家具,丈量土地,一个早晨就全部分好了。这体现了

A.农民积极拥护国家废除人民公社体制

B.民主政治建设进入新阶段

C.民众自发改革原有经济体制的愿望强烈

D.经济体制改革已全面展开

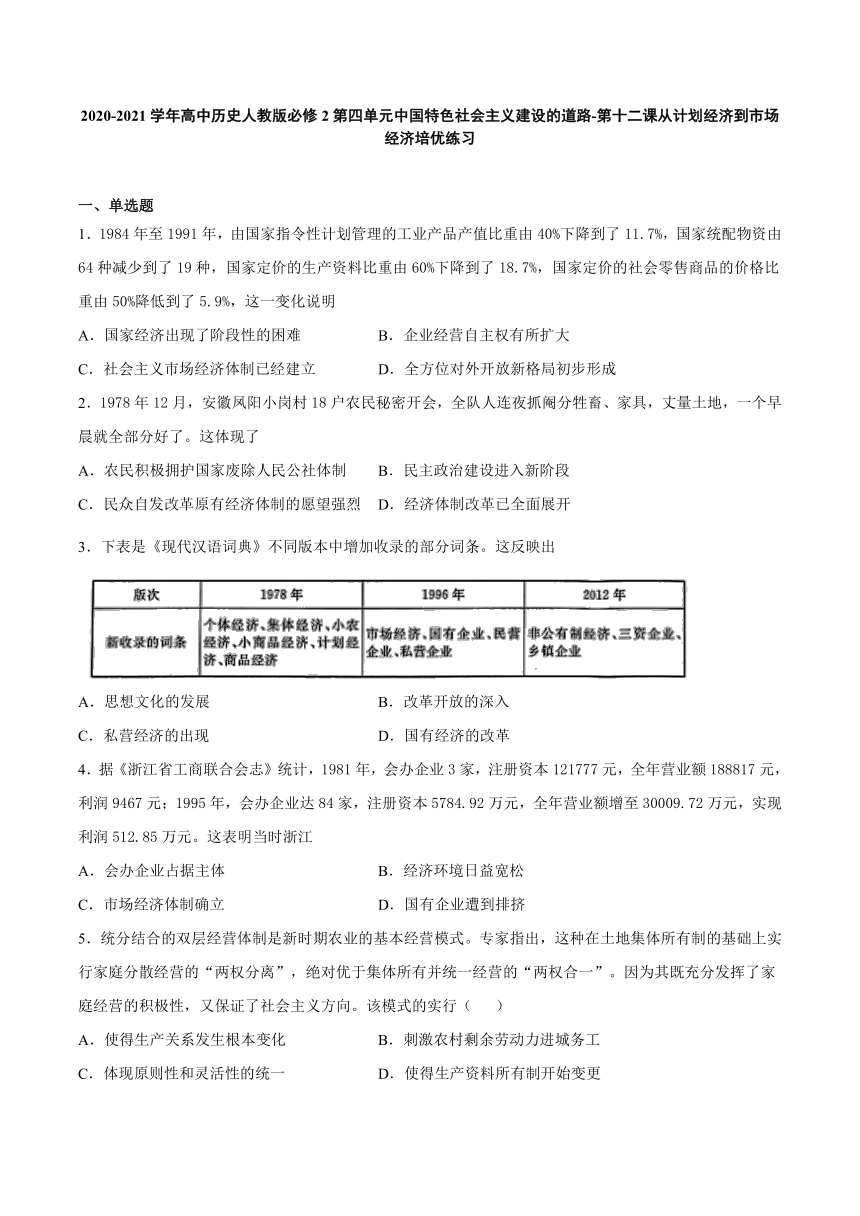

3.下表是《现代汉语词典》不同版本中增加收录的部分词条。这反映出

A.思想文化的发展

B.改革开放的深入

C.私营经济的出现

D.国有经济的改革

4.据《浙江省工商联合会志》统计,1981年,会办企业3家,注册资本121777元,全年营业额188817元,利润9467元;1995年,会办企业达84家,注册资本5784.92万元,全年营业额增至30009.72万元,实现利润512.85万元。这表明当时浙江

A.会办企业占据主体

B.经济环境日益宽松

C.市场经济体制确立

D.国有企业遭到排挤

5.统分结合的双层经营体制是新时期农业的基本经营模式。专家指出,这种在土地集体所有制的基础上实行家庭分散经营的“两权分离”,绝对优于集体所有并统一经营的“两权合一”。因为其既充分发挥了家庭经营的积极性,又保证了社会主义方向。该模式的实行(

)

A.使得生产关系发生根本变化

B.刺激农村剩余劳动力进城务工

C.体现原则性和灵活性的统一

D.使得生产资料所有制开始变更

6.中共十一届三中全会召开以后,家庭联产承包责任制在全国各地逐步推广开来,到1983年,我国农业总产值年均增长率近8%,农民收入明显增加。这在根本上说明农村经济体制改革

A.改变了生产资料所有制性质

B.充分体现计划经济的优越性

C.推动了城市的经济体制改革

D.适应了当时生产力发展水平

7.改革开放40多年,我国社会主义现代化建设取得举世瞩目成就。下列流行语出现在八十年代的是

A.统购统销

B.互联网

C.企业改制

D.万元户

8.1978年安徽凤阳某校开展了“我与时代”的征文活动,记述自己家庭当年的变化状况。学生可能记录的内容是

A.文化大革命时期停学停产

B.互联网等信息技术普及到家

C.父母二人到深圳特区打工

D.父母讨论是否参加包产到户

9.1978年12月,中共十一届三中全会在北京召开。当时宣传全会精神的标语是

A.“建设有中国特色的社会主义”

B.“解放思想,实事求是,团结一致向前看”

C.“政治挂帅,提高觉悟,争取更大的跃进”

D.“深化改革,建立社会主义市场经济体制”

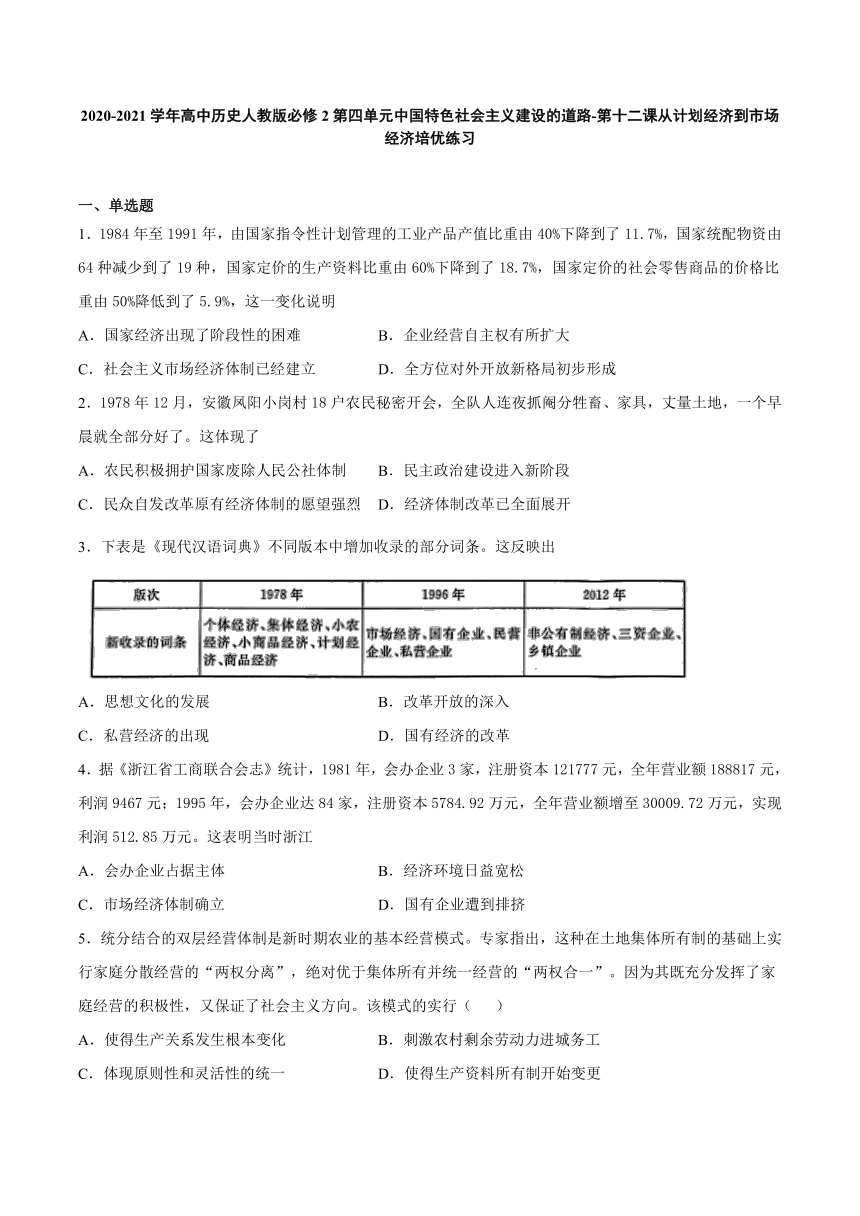

10.从图表中获取信息是历史学科必备能力之一。图

9-12

反映了中国

A.城乡差别发生了根本性的改变

B.全面建成社会主义现代化强国

C.实现了由农业国向工业国转型

D.改革开放以来取得了伟大成就

11.1990年全国流动人口数量为2135万人,占全国总人口的1.89%;1995年全国流动人口达到7073万人,占全国总人口的5.86%。引起这种变化的重要因素是

A.农村生活水平提升

B.市场经济加快发展

C.第三产业发展较快

D.国企改革成效显著

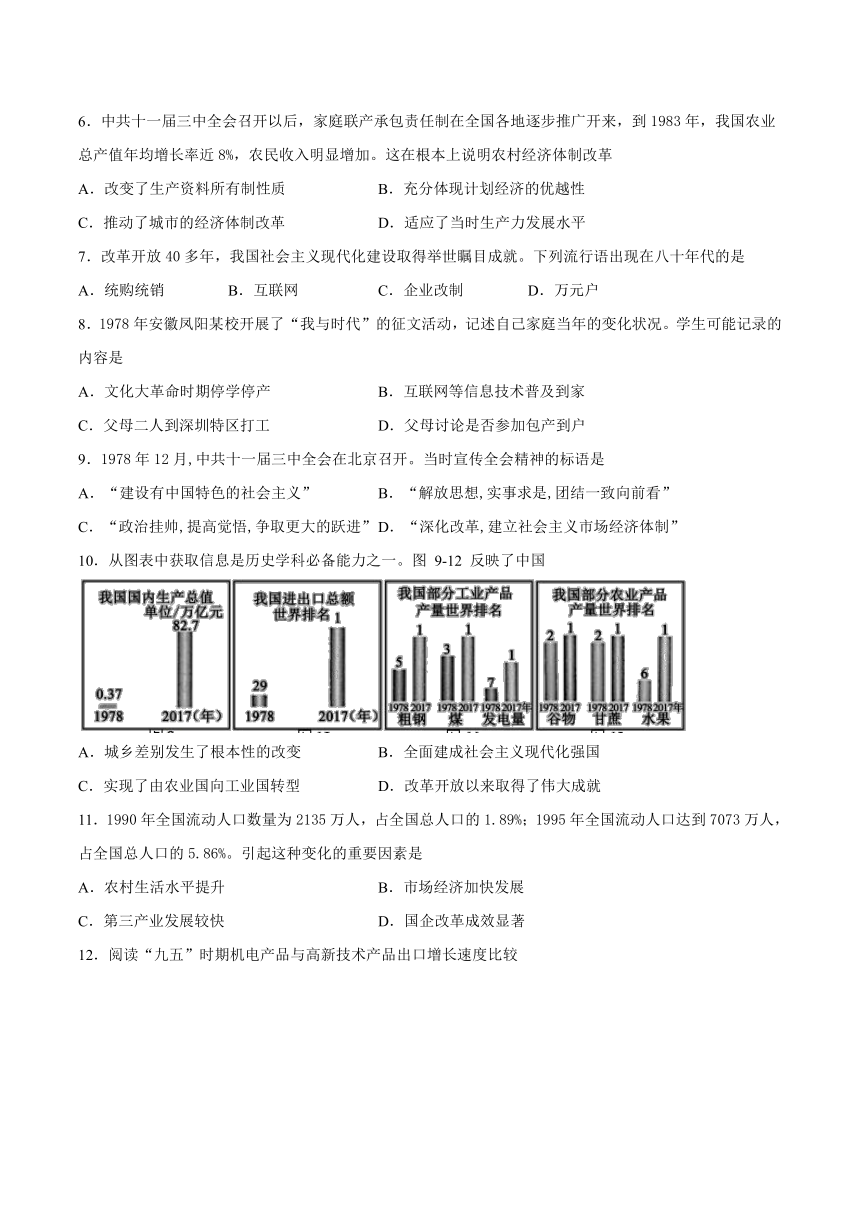

12.阅读“九五”时期机电产品与高新技术产品出口增长速度比较

A.社会主义市场经济体制形成

B.国民经济结构发生根本变革

C.加入WTO促进经济迅速发展

D.工业呈现出高质量增长态势

13.1978年9月,邓小平在视察东北三省等地时发表了一系列讲话,史称“北方谈话”。他振聋发聩地指出,“四人帮”要搞的“穷社会主义”荒谬至极,我们“要一心一意搞建设”。邓小平“北方谈话”(

)

A.加速了对外开放进程

B.完成了政治路线的拨乱反正

C.深化了经济体制改革

D.推动了改革开放新时期到来

14.1956年的中共八大与1978年的十一届三中全会都是我国建设社会主义的重要探索。二者的共同点是

A.思想上拨乱反正

B.决定变革生产关系

C.以发展生产力为中心

D.推进经济体制改革

15.中共十一届三中全会是中华人民共和国历史上具有深远意义的伟大转折。这次会议将党和国家的工作重心转移到

A.阶级斗争

B.文化建设

C.政治建设

D.经济建设

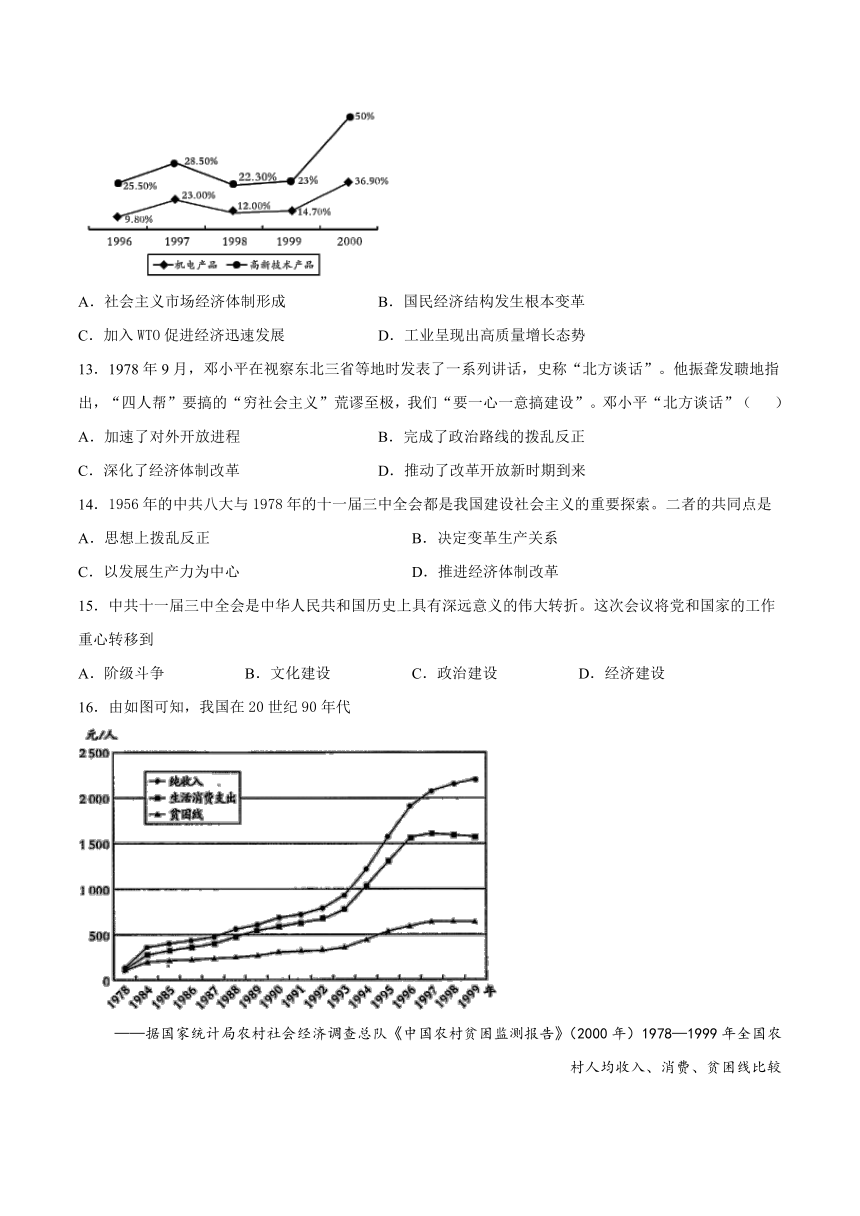

16.由如图可知,我国在20世纪90年代

——据国家统计局农村社会经济调查总队《中国农村贫困监测报告》(2000年)1978—1999年全国农村人均收入、消费、贫困线比较

A.彻底消灭了农村贫困

B.扶贫开发战略成效显著

C.建成了市场经济体制

D.完成农村经济体制改革

17.1980年9月一份中央文件强调:凡有利于增加生产增加收入增加商品的责任制形式,都是好的和可行的,都应加以支持,而不可拘泥于一种模式,搞一刀切。这一文件

A.彻底的否定了人民公社体制

B.意在推动城市经济体制改革

C.肯定了家庭联产承包责任制

D.促进了市场经济体制的建立

二、材料分析题

18.阅读材料,回答问题

20世纪世界经济的主要特点是“变”,社会主义和资本主义两种社会制度在“变”中发展,这一时期,带“新”的词汇频繁出现。以下两“新”就是其中的代表

美国之“新”——罗斯福新政

材料一

市场场经济中有一只“看不见的手”,能自动平衡商品的总供给和总需求。因此,企业生产什么,生产多少,如何生产。生产效益如何分配,都无需政府干预。政府惟一的作用就是当好“中夜人”,即防止暴动、偷窃、欺骗,确保个人自由和公民机会均等。这种经济理论的信条是“管得最少的政府就是管得最好的政府”。

材料二

1933年5月12日,(罗斯福)发布农业调整法,强制农民减少耕地面积和牲畜繁殖,以提高农产品价格,解决农副产品过剩问题。国家对缩减耕地和降低牲畜繁殖的人进行补贴。后来政府还对各州、各区甚至很多大农场规定农产品的生产定额,对超过国家规定生产定额的产品课以重税。

中国之“新”——现代化建设新时期

材料三

(1)材料一反映了什么经济政策?

(2)根据材料二,概括罗斯福新政在农业方面的主要措施。结合所学知识,指出该措施的作用。

(3)新时期中国改革开放呈现出不断发展深化的趋势。依据材料四所提示的时间节点和关键词,结合所学知识叙述这一趋势。

19.新中国成立以来,我国的土地政策经历了数次变迁。阅读材料,回答问题。

材料一

新中国成立之初,国民经济处于崩溃状态,农业生产跌至谷底,这就决定了党和政府必须把恢复国民经济作为当时的主要任务,把解决全国人民的温饱问题作为基本目标。当时在我国农村地区占人口不到10%的地主和富农约占有全国80%的土地,而占人口90%的贫农、雇农和中农却只占有全国20%的土地,广大农民迫切要求改变现状。1950年《中华人民共和国土地改革法》通过,到1952年底,土地改革在大陆基本完成,这既带来了巨大的经济意义,也有重大的政治意义。经过1953年开始的新一轮土地制度改革,农村土地所有权发生了根本转变。

——摘编自程文朝等《新中国成立以来农村土地制度变迁的历史溯源及当代成就》

(1)根据材料一,概括建国初期实行土地改革的原因,并结合所学,简述土地改革的“经济意义”和“政治意义”。

材料二

1958年,全国又掀起了人民公社化运动,但运动脱离了中国社会生产力的发展水平,六七十年代,农业生产举步维艰。1978年,安徽凤阳县梨因公社小岗村创造出“包干到户”的尝试,其他一些省份也采取了类似的做法。安徽、四川等省的一些地方在推进实行联产到组等责任制的同时,也开始试行包产到组。这些大胆的尝试,揭开了农村改革的序幕。对于新的责任制形式,中央明文规定,不许包产到户,不许分田单干,只有因某些副业生产的特殊需要和边远山区、交通不便的单家独户可以实行包产到户,一般并不加以提倡。1980年,邓小平发表谈话支持痴械改革实践,同年,中共中央指出包产到户不会脱离社会主义轨道。在中央的支持下,包产到户、包干到户迅速在全国范围内普及开来。

——整理自中共中央党史研究室《中国共产党的九十年》

(2)根据材料二,归纳农业生产责任制改革推进过程的特点。综合上述材料,关于农村土地政策的制定,你可以总结出哪些历史经验?

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一

到1957年底,我国有595个大中型工程建成投产。与此同时,在整个国民收入中,国营经济、合作经济和公私合营经济所占比重达到92.9%;参加农业生产合作社的农户已占全国农户总数的98%;参加手工业合作组织的手工业者已占全国手工业者总数的90%左右;私营工业的产值在全国工业总产值中所占的比重不到千分之一。

——摘编自郭德宏《中华人民共和国专题史稿》等

材料二

新中国成立以来经济数据统计(部分)

年份

国内生产总值(单位:亿元)

人均国内生产总值(单位:元)

1952

679.0

119

1954

859.0

144

1958

1307.0

200

1961

1220.0

185

1962

1149.3

173

1978

3678.7

385

1992

27194.5

2334

2002

121717.4

9506

2018

900309.5

64644

——摘编自国家统计局《中国统计年鉴》

(1)根据材料一,概括我国经济建设的成就,并结合所学知识概述其重大意义。

(2)根据材料二,归纳1952-1958年和1978-2018年两个时段经济发展的共同趋势,并结合所学知识分析其共同原因。

参考答案

1.B2.C3.B4.B5.C6.D7.D8.D9.B10.D11.B12.D13.D14.C15.D16.B17.C

18.(1)经济政策:自由放任的经济政策。

(2)措施:强制农民减产;国家给予补贴;农产品定额生产;重税惩罚超额产品。作用:提高农产品价格,保证农民利益;促进农业的恢复。

(3)叙述:1978年,中共十一届三中全会召开,确立了改革开放的方针。这是中国改革开放的起点。

1979—1980年在广东和福建建立经济特区,形成了对外开放的窗口。标志着中国对外开放迈出了重要一步。

1992年中共十四大,提出了建立社会主义市场经济体制的宏伟目标。标志着中国改革开放进入到了新阶段。

2001年中国加入世界贸易组织。标志着中国在参与经济全球化的道路上迈出了重要一步,也是中国新时期改革开放深入发展的重要标志。

19.(1)原因:农业基础差;土地占有不均。

意义:农民从封建土地制度的束缚中彻底解放出来;农村生产力得到大解放;为中国逐步实现工业化扫除了障碍。巩固了新生的人民政权。

(2)特点:农民自发创造;由逐步试点到全国普及;中央政策由限制转为支持。

历史经验:实事求是,政策应适时调整;以解放和发展生产力为出发点;坚持以人为本,尊重农民的首创精神。

20.(1)成就:开始改变工业落后的面貌(建立国家工业化的初步基础);基本完成三大改造,确立生产资料公有制。

重大意义:标志着社会主义经济制度在我国初步建立;为全面建设社会主义奠定了基础。

(2)共同趋势:逐渐增长。

共同原因:中国共产党的正确领导;中国人民的努力奋斗;进行了生产关系的调整。

一、单选题

1.1984年至1991年,由国家指令性计划管理的工业产品产值比重由40%下降到了11.7%,国家统配物资由64种减少到了19种,国家定价的生产资料比重由60%下降到了18.7%,国家定价的社会零售商品的价格比重由50%降低到了5.9%,这一变化说明

A.国家经济出现了阶段性的困难

B.企业经营自主权有所扩大

C.社会主义市场经济体制已经建立

D.全方位对外开放新格局初步形成

2.1978年12月,安徽凤阳小岗村18户农民秘密开会,全队人连夜抓阉分牲畜、家具,丈量土地,一个早晨就全部分好了。这体现了

A.农民积极拥护国家废除人民公社体制

B.民主政治建设进入新阶段

C.民众自发改革原有经济体制的愿望强烈

D.经济体制改革已全面展开

3.下表是《现代汉语词典》不同版本中增加收录的部分词条。这反映出

A.思想文化的发展

B.改革开放的深入

C.私营经济的出现

D.国有经济的改革

4.据《浙江省工商联合会志》统计,1981年,会办企业3家,注册资本121777元,全年营业额188817元,利润9467元;1995年,会办企业达84家,注册资本5784.92万元,全年营业额增至30009.72万元,实现利润512.85万元。这表明当时浙江

A.会办企业占据主体

B.经济环境日益宽松

C.市场经济体制确立

D.国有企业遭到排挤

5.统分结合的双层经营体制是新时期农业的基本经营模式。专家指出,这种在土地集体所有制的基础上实行家庭分散经营的“两权分离”,绝对优于集体所有并统一经营的“两权合一”。因为其既充分发挥了家庭经营的积极性,又保证了社会主义方向。该模式的实行(

)

A.使得生产关系发生根本变化

B.刺激农村剩余劳动力进城务工

C.体现原则性和灵活性的统一

D.使得生产资料所有制开始变更

6.中共十一届三中全会召开以后,家庭联产承包责任制在全国各地逐步推广开来,到1983年,我国农业总产值年均增长率近8%,农民收入明显增加。这在根本上说明农村经济体制改革

A.改变了生产资料所有制性质

B.充分体现计划经济的优越性

C.推动了城市的经济体制改革

D.适应了当时生产力发展水平

7.改革开放40多年,我国社会主义现代化建设取得举世瞩目成就。下列流行语出现在八十年代的是

A.统购统销

B.互联网

C.企业改制

D.万元户

8.1978年安徽凤阳某校开展了“我与时代”的征文活动,记述自己家庭当年的变化状况。学生可能记录的内容是

A.文化大革命时期停学停产

B.互联网等信息技术普及到家

C.父母二人到深圳特区打工

D.父母讨论是否参加包产到户

9.1978年12月,中共十一届三中全会在北京召开。当时宣传全会精神的标语是

A.“建设有中国特色的社会主义”

B.“解放思想,实事求是,团结一致向前看”

C.“政治挂帅,提高觉悟,争取更大的跃进”

D.“深化改革,建立社会主义市场经济体制”

10.从图表中获取信息是历史学科必备能力之一。图

9-12

反映了中国

A.城乡差别发生了根本性的改变

B.全面建成社会主义现代化强国

C.实现了由农业国向工业国转型

D.改革开放以来取得了伟大成就

11.1990年全国流动人口数量为2135万人,占全国总人口的1.89%;1995年全国流动人口达到7073万人,占全国总人口的5.86%。引起这种变化的重要因素是

A.农村生活水平提升

B.市场经济加快发展

C.第三产业发展较快

D.国企改革成效显著

12.阅读“九五”时期机电产品与高新技术产品出口增长速度比较

A.社会主义市场经济体制形成

B.国民经济结构发生根本变革

C.加入WTO促进经济迅速发展

D.工业呈现出高质量增长态势

13.1978年9月,邓小平在视察东北三省等地时发表了一系列讲话,史称“北方谈话”。他振聋发聩地指出,“四人帮”要搞的“穷社会主义”荒谬至极,我们“要一心一意搞建设”。邓小平“北方谈话”(

)

A.加速了对外开放进程

B.完成了政治路线的拨乱反正

C.深化了经济体制改革

D.推动了改革开放新时期到来

14.1956年的中共八大与1978年的十一届三中全会都是我国建设社会主义的重要探索。二者的共同点是

A.思想上拨乱反正

B.决定变革生产关系

C.以发展生产力为中心

D.推进经济体制改革

15.中共十一届三中全会是中华人民共和国历史上具有深远意义的伟大转折。这次会议将党和国家的工作重心转移到

A.阶级斗争

B.文化建设

C.政治建设

D.经济建设

16.由如图可知,我国在20世纪90年代

——据国家统计局农村社会经济调查总队《中国农村贫困监测报告》(2000年)1978—1999年全国农村人均收入、消费、贫困线比较

A.彻底消灭了农村贫困

B.扶贫开发战略成效显著

C.建成了市场经济体制

D.完成农村经济体制改革

17.1980年9月一份中央文件强调:凡有利于增加生产增加收入增加商品的责任制形式,都是好的和可行的,都应加以支持,而不可拘泥于一种模式,搞一刀切。这一文件

A.彻底的否定了人民公社体制

B.意在推动城市经济体制改革

C.肯定了家庭联产承包责任制

D.促进了市场经济体制的建立

二、材料分析题

18.阅读材料,回答问题

20世纪世界经济的主要特点是“变”,社会主义和资本主义两种社会制度在“变”中发展,这一时期,带“新”的词汇频繁出现。以下两“新”就是其中的代表

美国之“新”——罗斯福新政

材料一

市场场经济中有一只“看不见的手”,能自动平衡商品的总供给和总需求。因此,企业生产什么,生产多少,如何生产。生产效益如何分配,都无需政府干预。政府惟一的作用就是当好“中夜人”,即防止暴动、偷窃、欺骗,确保个人自由和公民机会均等。这种经济理论的信条是“管得最少的政府就是管得最好的政府”。

材料二

1933年5月12日,(罗斯福)发布农业调整法,强制农民减少耕地面积和牲畜繁殖,以提高农产品价格,解决农副产品过剩问题。国家对缩减耕地和降低牲畜繁殖的人进行补贴。后来政府还对各州、各区甚至很多大农场规定农产品的生产定额,对超过国家规定生产定额的产品课以重税。

中国之“新”——现代化建设新时期

材料三

(1)材料一反映了什么经济政策?

(2)根据材料二,概括罗斯福新政在农业方面的主要措施。结合所学知识,指出该措施的作用。

(3)新时期中国改革开放呈现出不断发展深化的趋势。依据材料四所提示的时间节点和关键词,结合所学知识叙述这一趋势。

19.新中国成立以来,我国的土地政策经历了数次变迁。阅读材料,回答问题。

材料一

新中国成立之初,国民经济处于崩溃状态,农业生产跌至谷底,这就决定了党和政府必须把恢复国民经济作为当时的主要任务,把解决全国人民的温饱问题作为基本目标。当时在我国农村地区占人口不到10%的地主和富农约占有全国80%的土地,而占人口90%的贫农、雇农和中农却只占有全国20%的土地,广大农民迫切要求改变现状。1950年《中华人民共和国土地改革法》通过,到1952年底,土地改革在大陆基本完成,这既带来了巨大的经济意义,也有重大的政治意义。经过1953年开始的新一轮土地制度改革,农村土地所有权发生了根本转变。

——摘编自程文朝等《新中国成立以来农村土地制度变迁的历史溯源及当代成就》

(1)根据材料一,概括建国初期实行土地改革的原因,并结合所学,简述土地改革的“经济意义”和“政治意义”。

材料二

1958年,全国又掀起了人民公社化运动,但运动脱离了中国社会生产力的发展水平,六七十年代,农业生产举步维艰。1978年,安徽凤阳县梨因公社小岗村创造出“包干到户”的尝试,其他一些省份也采取了类似的做法。安徽、四川等省的一些地方在推进实行联产到组等责任制的同时,也开始试行包产到组。这些大胆的尝试,揭开了农村改革的序幕。对于新的责任制形式,中央明文规定,不许包产到户,不许分田单干,只有因某些副业生产的特殊需要和边远山区、交通不便的单家独户可以实行包产到户,一般并不加以提倡。1980年,邓小平发表谈话支持痴械改革实践,同年,中共中央指出包产到户不会脱离社会主义轨道。在中央的支持下,包产到户、包干到户迅速在全国范围内普及开来。

——整理自中共中央党史研究室《中国共产党的九十年》

(2)根据材料二,归纳农业生产责任制改革推进过程的特点。综合上述材料,关于农村土地政策的制定,你可以总结出哪些历史经验?

20.阅读材料,完成下列要求。

材料一

到1957年底,我国有595个大中型工程建成投产。与此同时,在整个国民收入中,国营经济、合作经济和公私合营经济所占比重达到92.9%;参加农业生产合作社的农户已占全国农户总数的98%;参加手工业合作组织的手工业者已占全国手工业者总数的90%左右;私营工业的产值在全国工业总产值中所占的比重不到千分之一。

——摘编自郭德宏《中华人民共和国专题史稿》等

材料二

新中国成立以来经济数据统计(部分)

年份

国内生产总值(单位:亿元)

人均国内生产总值(单位:元)

1952

679.0

119

1954

859.0

144

1958

1307.0

200

1961

1220.0

185

1962

1149.3

173

1978

3678.7

385

1992

27194.5

2334

2002

121717.4

9506

2018

900309.5

64644

——摘编自国家统计局《中国统计年鉴》

(1)根据材料一,概括我国经济建设的成就,并结合所学知识概述其重大意义。

(2)根据材料二,归纳1952-1958年和1978-2018年两个时段经济发展的共同趋势,并结合所学知识分析其共同原因。

参考答案

1.B2.C3.B4.B5.C6.D7.D8.D9.B10.D11.B12.D13.D14.C15.D16.B17.C

18.(1)经济政策:自由放任的经济政策。

(2)措施:强制农民减产;国家给予补贴;农产品定额生产;重税惩罚超额产品。作用:提高农产品价格,保证农民利益;促进农业的恢复。

(3)叙述:1978年,中共十一届三中全会召开,确立了改革开放的方针。这是中国改革开放的起点。

1979—1980年在广东和福建建立经济特区,形成了对外开放的窗口。标志着中国对外开放迈出了重要一步。

1992年中共十四大,提出了建立社会主义市场经济体制的宏伟目标。标志着中国改革开放进入到了新阶段。

2001年中国加入世界贸易组织。标志着中国在参与经济全球化的道路上迈出了重要一步,也是中国新时期改革开放深入发展的重要标志。

19.(1)原因:农业基础差;土地占有不均。

意义:农民从封建土地制度的束缚中彻底解放出来;农村生产力得到大解放;为中国逐步实现工业化扫除了障碍。巩固了新生的人民政权。

(2)特点:农民自发创造;由逐步试点到全国普及;中央政策由限制转为支持。

历史经验:实事求是,政策应适时调整;以解放和发展生产力为出发点;坚持以人为本,尊重农民的首创精神。

20.(1)成就:开始改变工业落后的面貌(建立国家工业化的初步基础);基本完成三大改造,确立生产资料公有制。

重大意义:标志着社会主义经济制度在我国初步建立;为全面建设社会主义奠定了基础。

(2)共同趋势:逐渐增长。

共同原因:中国共产党的正确领导;中国人民的努力奋斗;进行了生产关系的调整。

同课章节目录

- 第一单元 古代中国经济的基本结构与特点

- 1 发达的古代农业

- 2 古代手工业的进步

- 3 古代商业的发展

- 4 古代的经济政策

- 第二单元 资本主义世界的市场的形成和发展

- 5 开辟新航路

- 6 殖民扩张与世界市场的拓展

- 7 第一次工业革命

- 8 第二次工业革命

- 第三单元 近代中国经济结构的变动与资本主义的曲折发展

- 9 近代中国经济结构的变动

- 10 中国民族资本主义的曲折发展

- 第四单元 中国特色社会主义建设的道路

- 11 经济建设的发展和曲折

- 12 从计划经济到市场经济

- 13 对外开放格局的初步形成

- 第五单元 中国近现代社会生活的变迁

- 14 物质生活与习俗的变迁

- 15 交通和通讯工具的进步

- 16 大众传媒的变迁

- 探究活动课 中国民生百年变迁

- 第六单元 世界资本主义经济政策的调整

- 17 空前严重的资本主义世界经济危机

- 18 罗斯福新政

- 19 战后资本主义的新变化

- 第七单元 苏联的社会主义建设

- 20 从“战时共产主义”到“斯大林模式”

- 21 二战后苏联的经济改革

- 第八单元 世界经济的全球化趋势

- 22 战后资本主义世界经济体系的形成

- 23 世界经济的区域集团化

- 24 世界经济的全球化趋势