2011年高考地理真题考点点拨与精析:考点9 交通运输布局及其影响(新课标)

文档属性

| 名称 | 2011年高考地理真题考点点拨与精析:考点9 交通运输布局及其影响(新课标) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 406.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2012-04-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

考点9 交通运输布局及其影响

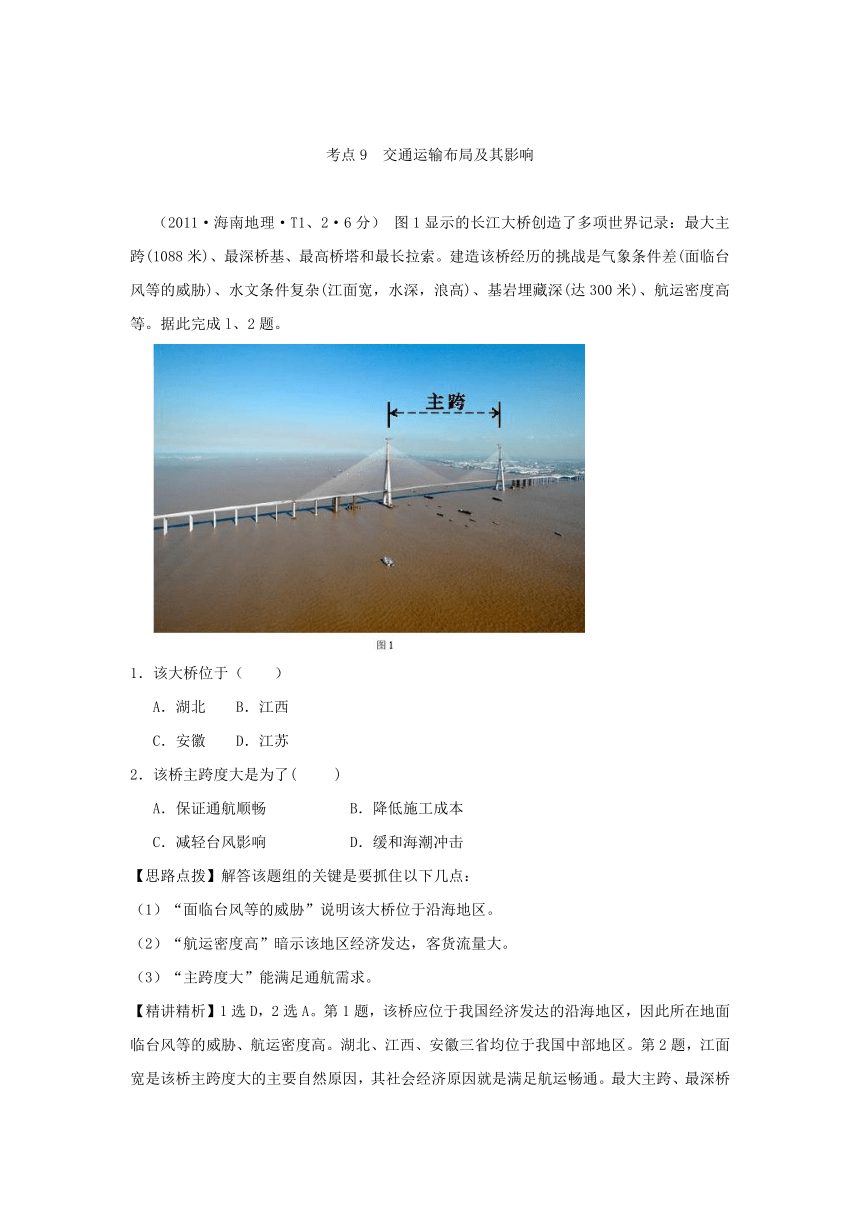

(2011·海南地理·T1、2·6分) 图1显示的长江大桥创造了多项世界记录:最大主跨(1088米)、最深桥基、最高桥塔和最长拉索。建造该桥经历的挑战是气象条件差(面临台风等的威胁)、水文条件复杂(江面宽,水深,浪高)、基岩埋藏深(达300米)、航运密度高等。据此完成l、2题。

1.该大桥位于( )

A.湖北 B.江西

C.安徽 D.江苏

2.该桥主跨度大是为了( )

A.保证通航顺畅 B.降低施工成本

C.减轻台风影响 D.缓和海潮冲击

【思路点拨】解答该题组的关键是要抓住以下几点:

(1)“面临台风等的威胁”说明该大桥位于沿海地区。

(2)“航运密度高”暗示该地区经济发达,客货流量大。

(3)“主跨度大”能满足通航需求。

【精讲精析】1选D,2选A。第1题,该桥应位于我国经济发达的沿海地区,因此所在地面临台风等的威胁、航运密度高。湖北、江西、安徽三省均位于我国中部地区。第2题,江面宽是该桥主跨度大的主要自然原因,其社会经济原因就是满足航运畅通。最大主跨、最深桥基、最高桥塔和最长拉索等特点说明该桥的造价高。台风和海潮都是自然灾害,对其只能进行防御。

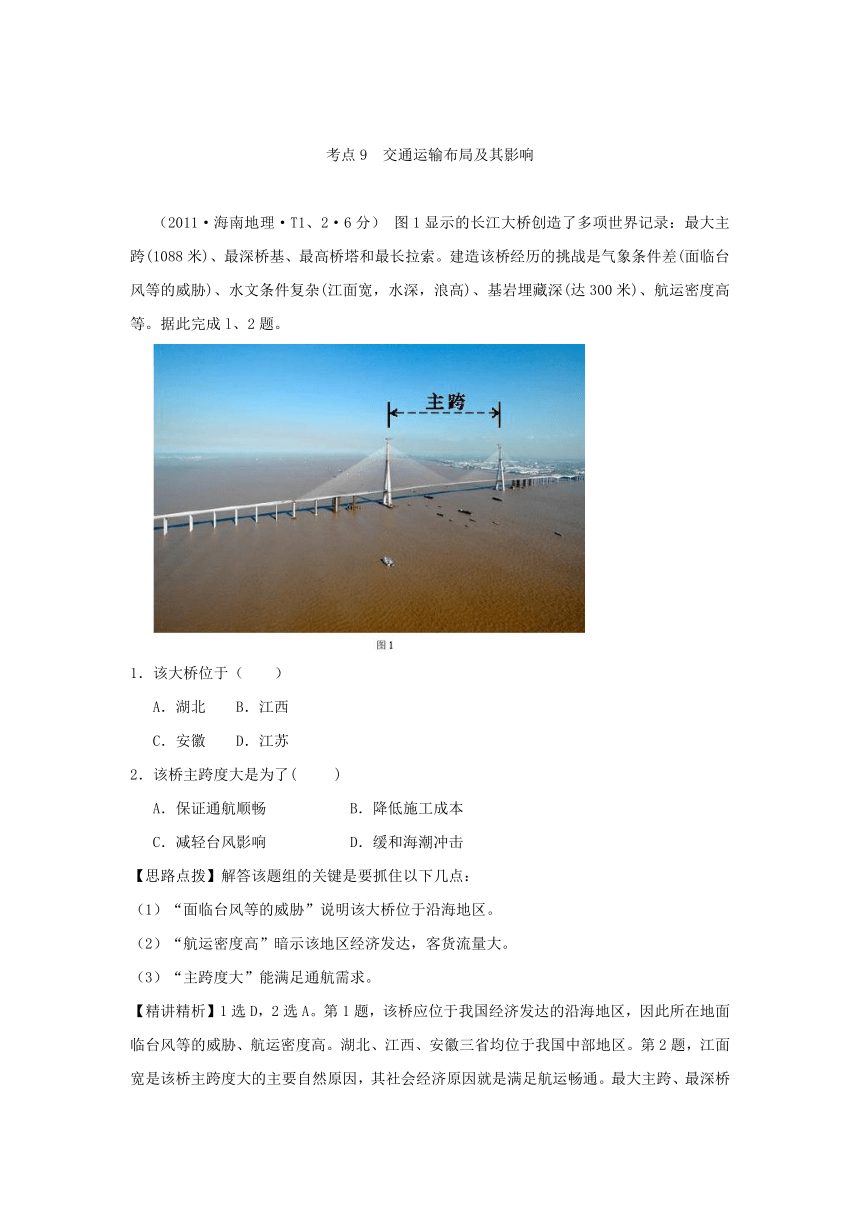

(2011·新课标全国卷·T9~11·12分)图2显示青藏铁路从拉萨向北上坡段某处的景观。其中T是为保护铁路而建的工程设施。据此完成3~5题。

图2

3.据图文信息可以推断

A. 该段铁路沿等高线布线 B. 该段河流冬季结冰

C. 铁路沿P箭头指示向拉萨延伸 D.P箭头指示北方

4.M、N间的堆积物来源于

A. 坡 B. 河流 C. 沟 D. 原地

5.T设施的主要作用是

A. 防御坡部位崩塌对铁路的危害

B. 防御沟部位洪水及泥沙对铁路的危害

C. 防御河流洪水对铁路的危害

D. 方便野生动物穿越铁路线

【思路点拨】解答该题的关键是:

(1)充分利用题目所给的图文信息,“拉萨向北上坡段”、图中河流流向等;

(2)结合实际并联系拉萨以北青藏铁路沿线的自然环境特点,进行综合比较分析。

【精讲精析】3选B,4选C,5选B。第3题,可逐项分析,如下所示:

选项 内容分析

A项 题干信息提示是铁路“上坡段某处的景观”,结合河流流向也可以看出该段铁路并不是沿等高线分布的。

B项 该河段既然位于青藏高原拉萨以北,则冬季必然存在结冰现象,故该项正确。

C项 题干信息提示该段铁路是“从拉萨向北上坡段”,可见铁路应沿P箭头反方向向拉萨延伸。

D项 因为该图形只是局部景观图形,因此不能简单判断P箭头指示北方。

第4题,由图形可以看出,该处位于河流沿岸,并且位于T工程的沟渠口下方。因此,其堆积物不可能来自于“河流”和“原地”,B、D项错误;“坡”和“沟”相比,显然沟谷内容易汇集流水和沙石,因此A项错误,C项正确。

第5题,由图形信息可知,该铁路线穿越T工程下方,且T工程位于河岸上方,同时建有沟槽,因此不可能是为了防御崩塌及河流洪水危害,也不是为了野生动物穿越铁路线,而是为了防御沟部位洪水及泥沙对铁路的危害,故A、C、D项错误,B项正确。

(2011·江苏地理·T13~14·单选·4分)图7是珠穆朗玛峰地区南、北坡垂直自然带谱示意图。读图回答6~7题。

6.与北坡相比,南坡自然带丰富的原因是

A.相对高度大,纬度低 B.坡向朝南,温度高

C.坡度大,纬度低 D.海拔高,降水多

7.我国西藏的墨脱县位于喜马拉雅山区。2010年12月15日,墨脱公路嘎隆拉隧道贯通,结束了墨脱县不同公路的历史。修建墨脱公路的主要目的是

A.改变墨脱的生态环境 B.加强墨脱与外界的联系

C.保持墨脱经济发展的特色 D.促进墨脱的产业向外转移

【思路点拨】解答该题的关键是掌握影响垂直自然带分布的因素和了解交通线建设的地理意义。

【精讲精析】6选A,7选B。第6题,影响垂直自然带分布的因素包括纬度、山地海拔(相对高度)、降水(迎风坡或背风坡)、阴阳坡等。由珠穆朗玛峰地区南、北坡垂直自然带谱示意图可知,南坡相对高度大、纬度低,自然带谱丰富;北坡相对高度小,山麓海拔在4000米以上,自然带谱较少。第7题,我国西藏的墨脱县位于喜马拉雅山区,交通不便,制约了与外接的联系,是我国唯一不同公路的县城,修建墨脱公路的主要目的是加强墨脱与外界的联系。

(2011·海南地理·T1、2·6分) 图1显示的长江大桥创造了多项世界记录:最大主跨(1088米)、最深桥基、最高桥塔和最长拉索。建造该桥经历的挑战是气象条件差(面临台风等的威胁)、水文条件复杂(江面宽,水深,浪高)、基岩埋藏深(达300米)、航运密度高等。据此完成l、2题。

1.该大桥位于( )

A.湖北 B.江西

C.安徽 D.江苏

2.该桥主跨度大是为了( )

A.保证通航顺畅 B.降低施工成本

C.减轻台风影响 D.缓和海潮冲击

【思路点拨】解答该题组的关键是要抓住以下几点:

(1)“面临台风等的威胁”说明该大桥位于沿海地区。

(2)“航运密度高”暗示该地区经济发达,客货流量大。

(3)“主跨度大”能满足通航需求。

【精讲精析】1选D,2选A。第1题,该桥应位于我国经济发达的沿海地区,因此所在地面临台风等的威胁、航运密度高。湖北、江西、安徽三省均位于我国中部地区。第2题,江面宽是该桥主跨度大的主要自然原因,其社会经济原因就是满足航运畅通。最大主跨、最深桥基、最高桥塔和最长拉索等特点说明该桥的造价高。台风和海潮都是自然灾害,对其只能进行防御。

(2011·新课标全国卷·T9~11·12分)图2显示青藏铁路从拉萨向北上坡段某处的景观。其中T是为保护铁路而建的工程设施。据此完成3~5题。

图2

3.据图文信息可以推断

A. 该段铁路沿等高线布线 B. 该段河流冬季结冰

C. 铁路沿P箭头指示向拉萨延伸 D.P箭头指示北方

4.M、N间的堆积物来源于

A. 坡 B. 河流 C. 沟 D. 原地

5.T设施的主要作用是

A. 防御坡部位崩塌对铁路的危害

B. 防御沟部位洪水及泥沙对铁路的危害

C. 防御河流洪水对铁路的危害

D. 方便野生动物穿越铁路线

【思路点拨】解答该题的关键是:

(1)充分利用题目所给的图文信息,“拉萨向北上坡段”、图中河流流向等;

(2)结合实际并联系拉萨以北青藏铁路沿线的自然环境特点,进行综合比较分析。

【精讲精析】3选B,4选C,5选B。第3题,可逐项分析,如下所示:

选项 内容分析

A项 题干信息提示是铁路“上坡段某处的景观”,结合河流流向也可以看出该段铁路并不是沿等高线分布的。

B项 该河段既然位于青藏高原拉萨以北,则冬季必然存在结冰现象,故该项正确。

C项 题干信息提示该段铁路是“从拉萨向北上坡段”,可见铁路应沿P箭头反方向向拉萨延伸。

D项 因为该图形只是局部景观图形,因此不能简单判断P箭头指示北方。

第4题,由图形可以看出,该处位于河流沿岸,并且位于T工程的沟渠口下方。因此,其堆积物不可能来自于“河流”和“原地”,B、D项错误;“坡”和“沟”相比,显然沟谷内容易汇集流水和沙石,因此A项错误,C项正确。

第5题,由图形信息可知,该铁路线穿越T工程下方,且T工程位于河岸上方,同时建有沟槽,因此不可能是为了防御崩塌及河流洪水危害,也不是为了野生动物穿越铁路线,而是为了防御沟部位洪水及泥沙对铁路的危害,故A、C、D项错误,B项正确。

(2011·江苏地理·T13~14·单选·4分)图7是珠穆朗玛峰地区南、北坡垂直自然带谱示意图。读图回答6~7题。

6.与北坡相比,南坡自然带丰富的原因是

A.相对高度大,纬度低 B.坡向朝南,温度高

C.坡度大,纬度低 D.海拔高,降水多

7.我国西藏的墨脱县位于喜马拉雅山区。2010年12月15日,墨脱公路嘎隆拉隧道贯通,结束了墨脱县不同公路的历史。修建墨脱公路的主要目的是

A.改变墨脱的生态环境 B.加强墨脱与外界的联系

C.保持墨脱经济发展的特色 D.促进墨脱的产业向外转移

【思路点拨】解答该题的关键是掌握影响垂直自然带分布的因素和了解交通线建设的地理意义。

【精讲精析】6选A,7选B。第6题,影响垂直自然带分布的因素包括纬度、山地海拔(相对高度)、降水(迎风坡或背风坡)、阴阳坡等。由珠穆朗玛峰地区南、北坡垂直自然带谱示意图可知,南坡相对高度大、纬度低,自然带谱丰富;北坡相对高度小,山麓海拔在4000米以上,自然带谱较少。第7题,我国西藏的墨脱县位于喜马拉雅山区,交通不便,制约了与外接的联系,是我国唯一不同公路的县城,修建墨脱公路的主要目的是加强墨脱与外界的联系。

同课章节目录