2011年高考地理真题考点点拨与精析:考点4 地表形态的塑造(新课标)

文档属性

| 名称 | 2011年高考地理真题考点点拨与精析:考点4 地表形态的塑造(新课标) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2012-04-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

考点4 地表形态的塑造

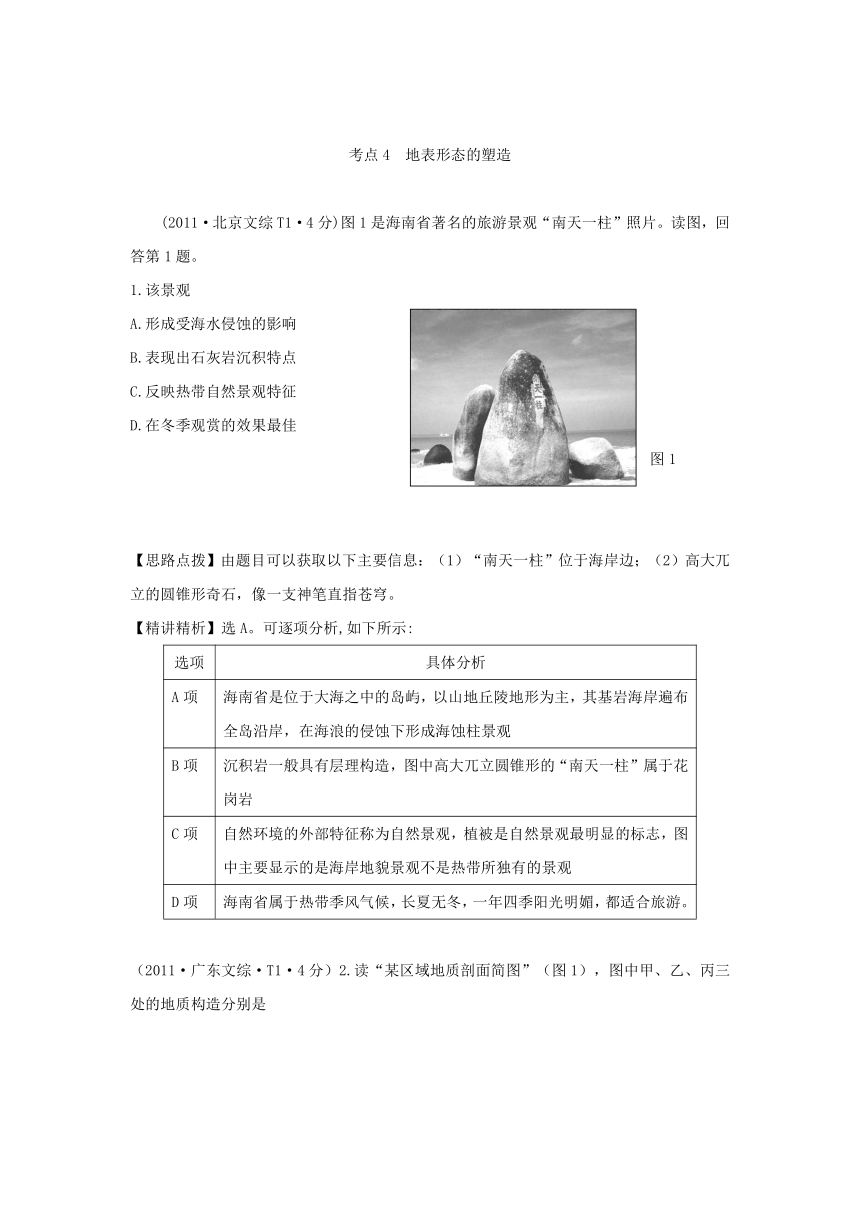

(2011·北京文综T1·4分)图1是海南省著名的旅游景观“南天一柱”照片。读图,回答第1题。

1.该景观

A.形成受海水侵蚀的影响

B.表现出石灰岩沉积特点

C.反映热带自然景观特征

D.在冬季观赏的效果最佳

图1

【思路点拨】由题目可以获取以下主要信息:(1)“南天一柱”位于海岸边;(2)高大兀立的圆锥形奇石,像一支神笔直指苍穹。

【精讲精析】选A。可逐项分析,如下所示:

选项 具体分析

A项 海南省是位于大海之中的岛屿,以山地丘陵地形为主,其基岩海岸遍布全岛沿岸,在海浪的侵蚀下形成海蚀柱景观

B项 沉积岩一般具有层理构造,图中高大兀立圆锥形的“南天一柱”属于花岗岩

C项 自然环境的外部特征称为自然景观,植被是自然景观最明显的标志,图中主要显示的是海岸地貌景观不是热带所独有的景观

D项 海南省属于热带季风气候,长夏无冬,一年四季阳光明媚,都适合旅游。

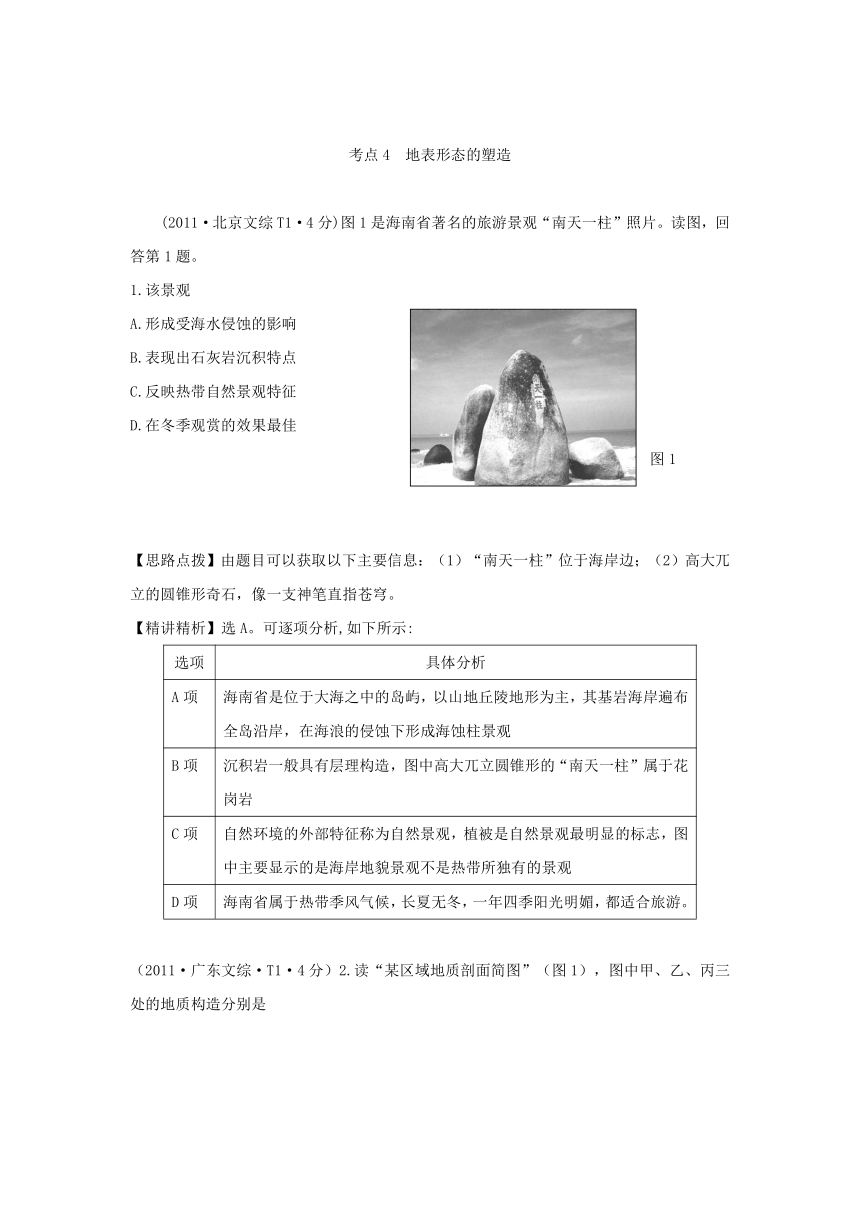

(2011·广东文综·T1·4分)2.读“某区域地质剖面简图”(图1),图中甲、乙、丙三处的地质构造分别是

A.断层、向斜、背斜 B.断层、背斜、向斜

C.向斜、断层、背斜 D.背斜、向斜、断层

【思路点拨】解答该题的关键是明确地质构造(背斜、向斜、断层)的判定方法。方法一:根据岩层形态判定,方法二:根据岩层的新老顺序判定。本题题干和图形提供了岩层的形态,用方法一判定。

【精讲精析】选B。图中甲、乙、丙三地的岩层形态不同,三处的地质构造不同,判定时应避免用“地表形态”作为判定的依据,判定的标准是根据“岩层形态”,具体对应如下表:

地点 岩层形态 判定结论

甲 岩层断裂并有明显的位移 断层

乙 岩层向上弯曲 背斜

丙 岩层向下弯曲 背斜

(2011·广东文综·T9·4分)3.某地区植被退化或丧失、土壤物质和地表水流失、岩石溶蚀与侵蚀、基岩裸露、土地生物生产力退化。这一地表过程是

A.黄土高原水土流失严重的沟壑地区的环境演化过程

B.石灰岩地区受强烈风力侵蚀作用产生的自然演化过程

C.石灰岩地区在自然和人类活动作用下的综合演化过程

D.黄土高原由于地下水的过度开采而造成的人为演化过程

【思路点拨】解答该题的关键是能从题干的叙述中获取有效的信息,并做进一步的推断,明确各种地表形态的形成原因。

【精讲精析】选C。不同的地表系统是由不同的自然或人类活动引起的,本题涉及到的地表形态和成因、分布及结论如下表所示:

题干 成因 分布 结论

植被退化或丧失 植被破坏 能生长植被的各种地区 石灰岩地区在自然和人类活动作用下的综合演化过程

土壤物质和地表水流失 水土流失 存在地表起伏的地区

岩石溶蚀与侵蚀 流水溶蚀 石灰岩山区

基岩裸露 水土流失 山区

土地生物生产力退化 土地退化 农耕区、林区、畜牧区

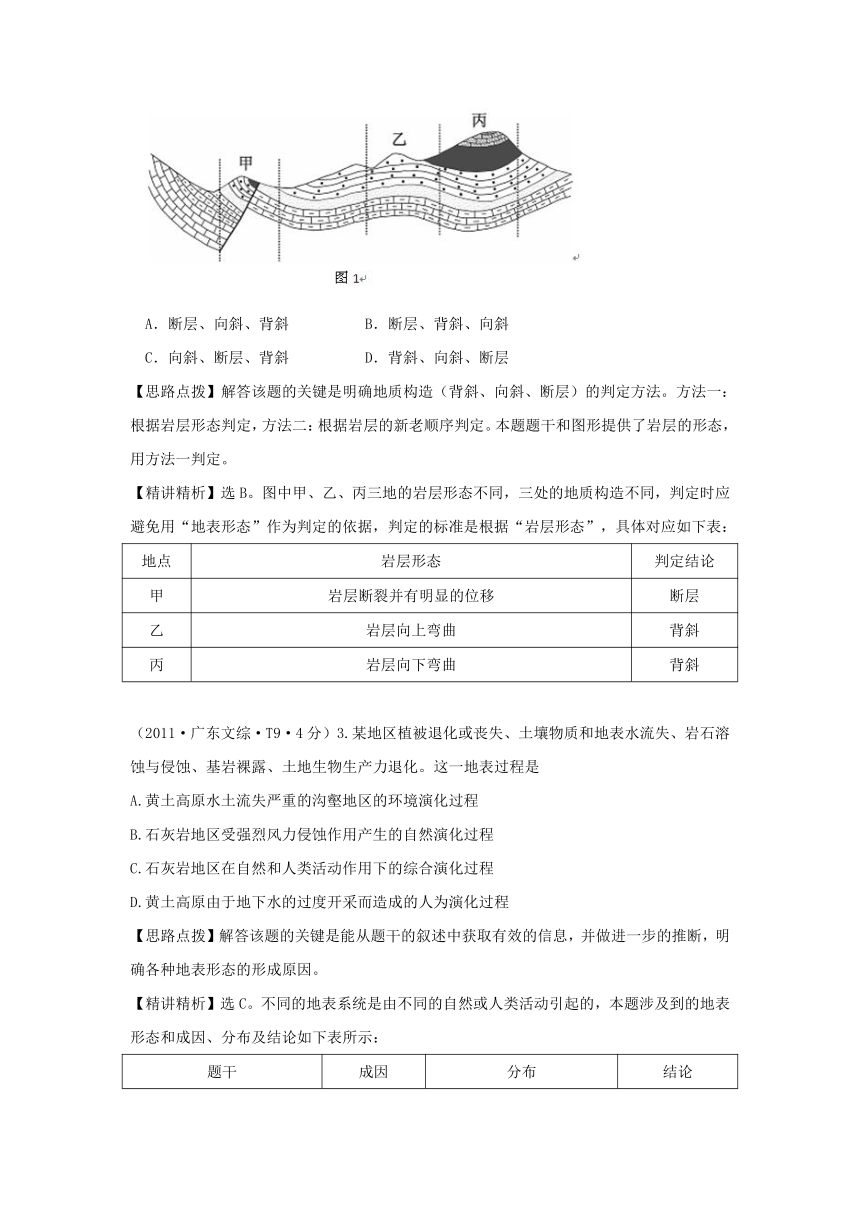

(2011·江苏地理·T11~12·单选·4分)某同学骑自行车自甲地向乙地持续行进,进行野外地理考察。该同学利用GPS接收机每间隔60秒自动记录一次位置。图5是考察线路地质剖面图,图6是GPS所记录的位置分布图。据此回答4~5题。

4.图5中①、②、③所对应的地质构造依次是

A.向斜、背斜和断层 B.断层、向斜和背斜

C.背斜、向斜和断层 D.背斜、断层和向斜

5.与图6相对应的剖面图是

A.a图 B.b图 C.c图 D.d图

【思路点拨】解答该题的关键是根据岩层的新老关系、弯曲状况判断地质构造和GPS所记录的位置分布图判断所示地形状况。

【精讲精析】4选C,5选D。第4题,判断地质构造要从岩层的弯曲状况、新老关系和连续性等方面,若中间老、两翼新则为背斜,若中间新、两翼老则为向斜,若岩层断裂并发生错位则为断层。由图中信息可以判断①、②、③处分别为背斜、向斜和断层。第5题,该同学骑自行车行进路程与地形关系密切,由图6中GPS记录的位置分布图得出,甲地到乙地该同学骑自行车开始位移大,接着一段时间是匀速行进,然后位移由快变慢,可推知开始位移大是下坡、接着匀速地形平坦、最后由快变慢地形由缓变陡且是上坡,故为D图。

(2011·北京文综T8、9·8分)图6为地处北纬50°附近欧洲中部的某聚落局部地区示意图。读图,回答第6、7题。

图6

6.图中

A.河流形成于距今2300万年前 B.①处经历了先侵蚀后沉积过程

C.②处地层由下到上是连续的 D.河流③处左岸侵蚀,右岸堆积

7.该聚落

A.出现在图中所示断裂产生前 B.坐落在河流冲积平原上

C.自然景观以落叶阔叶林为主 D.居住区适宜向河滩扩展

【思路点拨】准确从图中获取信息是解答本题的关键。

【精讲精析】6选D,7选C。第6题,可逐项分析,如下所示:

选项 具体分析

A项 河流所在的地层距今2100~2300万年,故河流形成于距今2300万年后

B项 ①处地层是连续的,不可能先侵蚀后沉积

C项 ②处2100~2300万年地层与130~150万年地层相连

D项 河流③处左岸为凹岸,右岸为凸岸;河流凹岸侵蚀,凸岸堆积

第7题,北纬50°附近欧洲中部,以温带海洋性气候为主,自然景观是落叶阔叶林。

(2011·广东文综·T2·4分)8.研究发现,长江干流江苏段河床在1985年前后平均冲淤状态发生了明显的转变,由淤积转变为冲刷。其主要原因是

A.该河段平均流速下降 B.该河段径流量减少

C.流域年降水量减少 D.上游来沙量减少

【思路点拨】解答该题应抓住以下的关键点:

①理解题干中“由淤积转变为冲刷”的含义;

②明确导致泥沙沉积的因素;

【精讲精析】选D。题干中“由淤积转变为冲刷”的含义包括(江苏段长江)流量加大和泥沙沉积量减少两层含义。A、B、C选项和题干的要求相反,D选项正好反映了由于1985年前后长江中上游水土保持林的建设,导致下泄的泥沙量减少,没有沙源,所以江苏段长江的冲淤状态“由淤积转变为冲刷”。

(2011·江苏地理·T7~8·单选·4分)某校研究性学习小组到野外考察。图3为考察区域地形图,虚线所示为考察线路。读图回答9~10题。

9.下列描述可能与实地情况相符的是

A.①地附近的河流从西南流向东北

B.②地坡度最陡

C.③地分布有茶园

D.④地是观赏瀑布的最佳位置

10.该考察线路的高差可能是

A.450米 B.500米 C.550米 D.600米

【思路点拨】解答该题的突破口是等高线地形图的判读,由等高线数值、分布(疏密)判断地势高低、河流流向、坡度、农业分布、观赏瀑布位置及两地等高距等知识。

【精讲精析】9选C,10选A。第9题,可逐项分析,如下所示:

选项 内容分析

A项 图中方向为上北下南、左西右东(经纬线平直),由等高线数值确定①地地势为东北高、西南低,河流是自东北流向西南

B项 由①、②、③、④地等高线分布可知,④地等高线最密集,坡度最陡

C项 图中30°N可知该区域位于亚热带地区;③地海拔为300~400米,等高线较稀疏,为丘陵,适合茶园布局

D项 仰视瀑布才能体会其壮观,④地位于瀑布的上游,观赏是俯视,不是最佳位置

第10题,考察路线经过的最低海拔为100~200米、最高海拔为400~500米,相差四条等高线,等高距为100米,高差h为:(n-1)d<h<(n+1)d(n为相差等值线条数,d为等高距),故300<h<500,符合条件的只有450米。

(2011·浙江文综·T3~4·8分)某校学生于台风过后,前往某山区实习,观测溪谷的变化情况。图1为学生实习地区的等高线地形图。完成11~12题。

图1

11.学生在实习中可以得知的是( )

A、溪谷的坡度;溪谷的蒸发量

B、溪谷的蒸发量;溪流的水深和流速

C、溪谷的台风降水量;堆积物粒径大小

D、溪谷的坡度;堆积物粒径大小

12.学生在溪谷的观测点是( )

A、甲、乙 B、甲、丙 C、乙、丁 D、乙、戊

【思路点拨】解决本题主要是分析清楚题干中隐含的条件:“台风过后”,“观测溪谷”。同时应该注意图中等高线的数值变化规律和等高线的判读规律。

【精讲精析】11选D,12选B。第11题,因为是“台风过后”,测量本次台风的降水量已经不可能;溪谷中的蒸发量不是学生实习能够测量的出来的;但学生可以很直观地观测到溪谷所在地的坡度和因洪水过后形成的堆积物颗粒的大小。第12题,根据等值线的判读规律:“凸高则低,凸低则高”,结合图中等高线数值的变化,可知甲、丙两地位于山谷;溪谷发育在山谷中,学生在溪谷的观测点自然在山谷中,而乙、丁、戊三地位于山脊。

13.(2011·海南地理·T21·10分)读图7,指出图示地区板块界线的位置,分析该地区多火山的原因。(10分)

【思路点拨】解答该题的关键是要抓住以下几点:

(1)大洋板块与大陆板块的界线应位于海沟附近。

(2)板块交界处容易出现火山、地震等地质灾害。

【精讲精析】该图中既有等高线又有等深线,应是大洋板块与大陆板块的交界处,海沟是两板块的分界线。图中陆地西南海岸线附近等深线数值较大且密集,应为海沟的发育地。板块的交界处,地壳活跃、不稳定,容易发生火山灾害。

【参考答案】界线:陆地西南海岸线附近(沿2 000~3 000米左右等深线)的海沟。(5分)

原因:大洋(西南侧的)板块俯冲到大陆(东北侧的,或美洲)板块之下(或答两侧的板块互相挤压),导致这里多火山。(5分)

(2011·北京文综T1·4分)图1是海南省著名的旅游景观“南天一柱”照片。读图,回答第1题。

1.该景观

A.形成受海水侵蚀的影响

B.表现出石灰岩沉积特点

C.反映热带自然景观特征

D.在冬季观赏的效果最佳

图1

【思路点拨】由题目可以获取以下主要信息:(1)“南天一柱”位于海岸边;(2)高大兀立的圆锥形奇石,像一支神笔直指苍穹。

【精讲精析】选A。可逐项分析,如下所示:

选项 具体分析

A项 海南省是位于大海之中的岛屿,以山地丘陵地形为主,其基岩海岸遍布全岛沿岸,在海浪的侵蚀下形成海蚀柱景观

B项 沉积岩一般具有层理构造,图中高大兀立圆锥形的“南天一柱”属于花岗岩

C项 自然环境的外部特征称为自然景观,植被是自然景观最明显的标志,图中主要显示的是海岸地貌景观不是热带所独有的景观

D项 海南省属于热带季风气候,长夏无冬,一年四季阳光明媚,都适合旅游。

(2011·广东文综·T1·4分)2.读“某区域地质剖面简图”(图1),图中甲、乙、丙三处的地质构造分别是

A.断层、向斜、背斜 B.断层、背斜、向斜

C.向斜、断层、背斜 D.背斜、向斜、断层

【思路点拨】解答该题的关键是明确地质构造(背斜、向斜、断层)的判定方法。方法一:根据岩层形态判定,方法二:根据岩层的新老顺序判定。本题题干和图形提供了岩层的形态,用方法一判定。

【精讲精析】选B。图中甲、乙、丙三地的岩层形态不同,三处的地质构造不同,判定时应避免用“地表形态”作为判定的依据,判定的标准是根据“岩层形态”,具体对应如下表:

地点 岩层形态 判定结论

甲 岩层断裂并有明显的位移 断层

乙 岩层向上弯曲 背斜

丙 岩层向下弯曲 背斜

(2011·广东文综·T9·4分)3.某地区植被退化或丧失、土壤物质和地表水流失、岩石溶蚀与侵蚀、基岩裸露、土地生物生产力退化。这一地表过程是

A.黄土高原水土流失严重的沟壑地区的环境演化过程

B.石灰岩地区受强烈风力侵蚀作用产生的自然演化过程

C.石灰岩地区在自然和人类活动作用下的综合演化过程

D.黄土高原由于地下水的过度开采而造成的人为演化过程

【思路点拨】解答该题的关键是能从题干的叙述中获取有效的信息,并做进一步的推断,明确各种地表形态的形成原因。

【精讲精析】选C。不同的地表系统是由不同的自然或人类活动引起的,本题涉及到的地表形态和成因、分布及结论如下表所示:

题干 成因 分布 结论

植被退化或丧失 植被破坏 能生长植被的各种地区 石灰岩地区在自然和人类活动作用下的综合演化过程

土壤物质和地表水流失 水土流失 存在地表起伏的地区

岩石溶蚀与侵蚀 流水溶蚀 石灰岩山区

基岩裸露 水土流失 山区

土地生物生产力退化 土地退化 农耕区、林区、畜牧区

(2011·江苏地理·T11~12·单选·4分)某同学骑自行车自甲地向乙地持续行进,进行野外地理考察。该同学利用GPS接收机每间隔60秒自动记录一次位置。图5是考察线路地质剖面图,图6是GPS所记录的位置分布图。据此回答4~5题。

4.图5中①、②、③所对应的地质构造依次是

A.向斜、背斜和断层 B.断层、向斜和背斜

C.背斜、向斜和断层 D.背斜、断层和向斜

5.与图6相对应的剖面图是

A.a图 B.b图 C.c图 D.d图

【思路点拨】解答该题的关键是根据岩层的新老关系、弯曲状况判断地质构造和GPS所记录的位置分布图判断所示地形状况。

【精讲精析】4选C,5选D。第4题,判断地质构造要从岩层的弯曲状况、新老关系和连续性等方面,若中间老、两翼新则为背斜,若中间新、两翼老则为向斜,若岩层断裂并发生错位则为断层。由图中信息可以判断①、②、③处分别为背斜、向斜和断层。第5题,该同学骑自行车行进路程与地形关系密切,由图6中GPS记录的位置分布图得出,甲地到乙地该同学骑自行车开始位移大,接着一段时间是匀速行进,然后位移由快变慢,可推知开始位移大是下坡、接着匀速地形平坦、最后由快变慢地形由缓变陡且是上坡,故为D图。

(2011·北京文综T8、9·8分)图6为地处北纬50°附近欧洲中部的某聚落局部地区示意图。读图,回答第6、7题。

图6

6.图中

A.河流形成于距今2300万年前 B.①处经历了先侵蚀后沉积过程

C.②处地层由下到上是连续的 D.河流③处左岸侵蚀,右岸堆积

7.该聚落

A.出现在图中所示断裂产生前 B.坐落在河流冲积平原上

C.自然景观以落叶阔叶林为主 D.居住区适宜向河滩扩展

【思路点拨】准确从图中获取信息是解答本题的关键。

【精讲精析】6选D,7选C。第6题,可逐项分析,如下所示:

选项 具体分析

A项 河流所在的地层距今2100~2300万年,故河流形成于距今2300万年后

B项 ①处地层是连续的,不可能先侵蚀后沉积

C项 ②处2100~2300万年地层与130~150万年地层相连

D项 河流③处左岸为凹岸,右岸为凸岸;河流凹岸侵蚀,凸岸堆积

第7题,北纬50°附近欧洲中部,以温带海洋性气候为主,自然景观是落叶阔叶林。

(2011·广东文综·T2·4分)8.研究发现,长江干流江苏段河床在1985年前后平均冲淤状态发生了明显的转变,由淤积转变为冲刷。其主要原因是

A.该河段平均流速下降 B.该河段径流量减少

C.流域年降水量减少 D.上游来沙量减少

【思路点拨】解答该题应抓住以下的关键点:

①理解题干中“由淤积转变为冲刷”的含义;

②明确导致泥沙沉积的因素;

【精讲精析】选D。题干中“由淤积转变为冲刷”的含义包括(江苏段长江)流量加大和泥沙沉积量减少两层含义。A、B、C选项和题干的要求相反,D选项正好反映了由于1985年前后长江中上游水土保持林的建设,导致下泄的泥沙量减少,没有沙源,所以江苏段长江的冲淤状态“由淤积转变为冲刷”。

(2011·江苏地理·T7~8·单选·4分)某校研究性学习小组到野外考察。图3为考察区域地形图,虚线所示为考察线路。读图回答9~10题。

9.下列描述可能与实地情况相符的是

A.①地附近的河流从西南流向东北

B.②地坡度最陡

C.③地分布有茶园

D.④地是观赏瀑布的最佳位置

10.该考察线路的高差可能是

A.450米 B.500米 C.550米 D.600米

【思路点拨】解答该题的突破口是等高线地形图的判读,由等高线数值、分布(疏密)判断地势高低、河流流向、坡度、农业分布、观赏瀑布位置及两地等高距等知识。

【精讲精析】9选C,10选A。第9题,可逐项分析,如下所示:

选项 内容分析

A项 图中方向为上北下南、左西右东(经纬线平直),由等高线数值确定①地地势为东北高、西南低,河流是自东北流向西南

B项 由①、②、③、④地等高线分布可知,④地等高线最密集,坡度最陡

C项 图中30°N可知该区域位于亚热带地区;③地海拔为300~400米,等高线较稀疏,为丘陵,适合茶园布局

D项 仰视瀑布才能体会其壮观,④地位于瀑布的上游,观赏是俯视,不是最佳位置

第10题,考察路线经过的最低海拔为100~200米、最高海拔为400~500米,相差四条等高线,等高距为100米,高差h为:(n-1)d<h<(n+1)d(n为相差等值线条数,d为等高距),故300<h<500,符合条件的只有450米。

(2011·浙江文综·T3~4·8分)某校学生于台风过后,前往某山区实习,观测溪谷的变化情况。图1为学生实习地区的等高线地形图。完成11~12题。

图1

11.学生在实习中可以得知的是( )

A、溪谷的坡度;溪谷的蒸发量

B、溪谷的蒸发量;溪流的水深和流速

C、溪谷的台风降水量;堆积物粒径大小

D、溪谷的坡度;堆积物粒径大小

12.学生在溪谷的观测点是( )

A、甲、乙 B、甲、丙 C、乙、丁 D、乙、戊

【思路点拨】解决本题主要是分析清楚题干中隐含的条件:“台风过后”,“观测溪谷”。同时应该注意图中等高线的数值变化规律和等高线的判读规律。

【精讲精析】11选D,12选B。第11题,因为是“台风过后”,测量本次台风的降水量已经不可能;溪谷中的蒸发量不是学生实习能够测量的出来的;但学生可以很直观地观测到溪谷所在地的坡度和因洪水过后形成的堆积物颗粒的大小。第12题,根据等值线的判读规律:“凸高则低,凸低则高”,结合图中等高线数值的变化,可知甲、丙两地位于山谷;溪谷发育在山谷中,学生在溪谷的观测点自然在山谷中,而乙、丁、戊三地位于山脊。

13.(2011·海南地理·T21·10分)读图7,指出图示地区板块界线的位置,分析该地区多火山的原因。(10分)

【思路点拨】解答该题的关键是要抓住以下几点:

(1)大洋板块与大陆板块的界线应位于海沟附近。

(2)板块交界处容易出现火山、地震等地质灾害。

【精讲精析】该图中既有等高线又有等深线,应是大洋板块与大陆板块的交界处,海沟是两板块的分界线。图中陆地西南海岸线附近等深线数值较大且密集,应为海沟的发育地。板块的交界处,地壳活跃、不稳定,容易发生火山灾害。

【参考答案】界线:陆地西南海岸线附近(沿2 000~3 000米左右等深线)的海沟。(5分)

原因:大洋(西南侧的)板块俯冲到大陆(东北侧的,或美洲)板块之下(或答两侧的板块互相挤压),导致这里多火山。(5分)

同课章节目录