江西省南昌市三校2020-2021学年高二下学期期末联考历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 江西省南昌市三校2020-2021学年高二下学期期末联考历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 68.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-07-01 16:27:42 | ||

图片预览

文档简介

南昌市三校2020-2021学年高二下学期期末联考

历 史 试 卷

考试时长:100分钟 试卷总分:100分

一、选择题:(本大题共25小题,每小题2分,共50分)

1. 商朝前期实行一夫多妻制,西周建立后,周公对婚姻制度进行了改革。《礼记?曲礼》载:“天子有后,有夫人、有世妇、有嫔、有妻、有妾。”只有“后”为真正的妻子,其余都是身份不同的妾。这反映了

A. 女性社会地位不断下降 B. 周天子的权威得到强化

C. 权力传承方式发生变化 D. 男尊女卑观念开始形成

2.春秋时期,孔子认为“宽而得民”;邓析提出明智之君“视民而出政”。战国时期孟子提出“亲亲而仁民,仁民而爱物”。由此可见,他们认为为政者应

A.代表下层平民的利益 B.维护君主专制体制

C.具有关注民生的情怀 D.勇于突破传统束缚

3.2015年,安徽大学入藏了一批战国竹简。其中部分竹简是楚国官修史书,明晰了《史记》中关于楚国先祖历史记录中的矛盾和不明之处。由此可知,这些竹简的研究

A.意在印证《史记》记载的可靠性 B.有利于了解楚国的历史渊源

C.证明了楚国率先成为中原霸主 D.说明历史研究须有实物实证

4. 西汉初年有相当数量的侯国分布在王国境内,随着时间的推移,王国境内的侯国逐渐消失,到西汉末年最终形成“王国境内无侯国”的局面。对这一变化合理的解释是

A.侯国已成为与王国同级的地方行政组织

B.汉廷加强中央集权削弱王国势力的结果

C.侯国将无法分割王国之下的土地和人民

D.汉武帝的地方体制改革使侯国不复存在

5. 汉末的牟子(佛学家)在《理惑论》中以儒家、道家思想阐发佛理;东晋孙绰认为“周、孔即佛,佛即周、孔,盖内外名之耳”。这反映了

A.儒家的正统地位受到挑战 B.政局动荡导致民众信仰多样

C.儒释道三教呈现合流趋势 D.佛道更能适应当时社会需要

6. 明初朱元璋定城隍之制,城隍庙成为官方祭祀的礼制场所,严禁民众逾越。晚明以降,江南城隍庙日益成为民众娱乐化的公共空间,官府企图加强对城隍庙的控制,却收效甚微。关于明清城隍庙的变化解读正确的是

A.江南城市商品经济发展的反映 B.民间城隍神信仰渐趋动摇

C.中央政府对江南的控制力减弱 D.明清时期礼崩乐坏的结果

7. 下表是清政府财政收入结构表(部分)(数额单位:万两),由此可知

时间

财政总收入

田赋

盐税

关税

乾隆三十一年

4,854

约3,000多

约500

540

1911年

30,191

约4,800

约4,600

约4,300

A.清末新政推动晚清财政收入的大量增加

B.晚清时期民族工业获得较大发展

C.清朝财政体制由农业型向工商业型转变

D.海关关税成为晚清最主要的财源

8.李鸿章在接受西方国家记者采访时表示,与世界上其他国家的人一样,清朝人已经显示出了他们的技能和才干。他们工作勤勉,生活成本比西方国家更低廉。当清朝开放铁路,把注意力转向世界市场时,他相信,中国提供的产品会比西方的更好、更廉价。这说明李鸿章

A.主张利用经济手段维护国家主权

B.已经产生了现代经济学认知

C.意识到中国卷入世界市场的危害

D.推行"以夷制夷"的外交策略

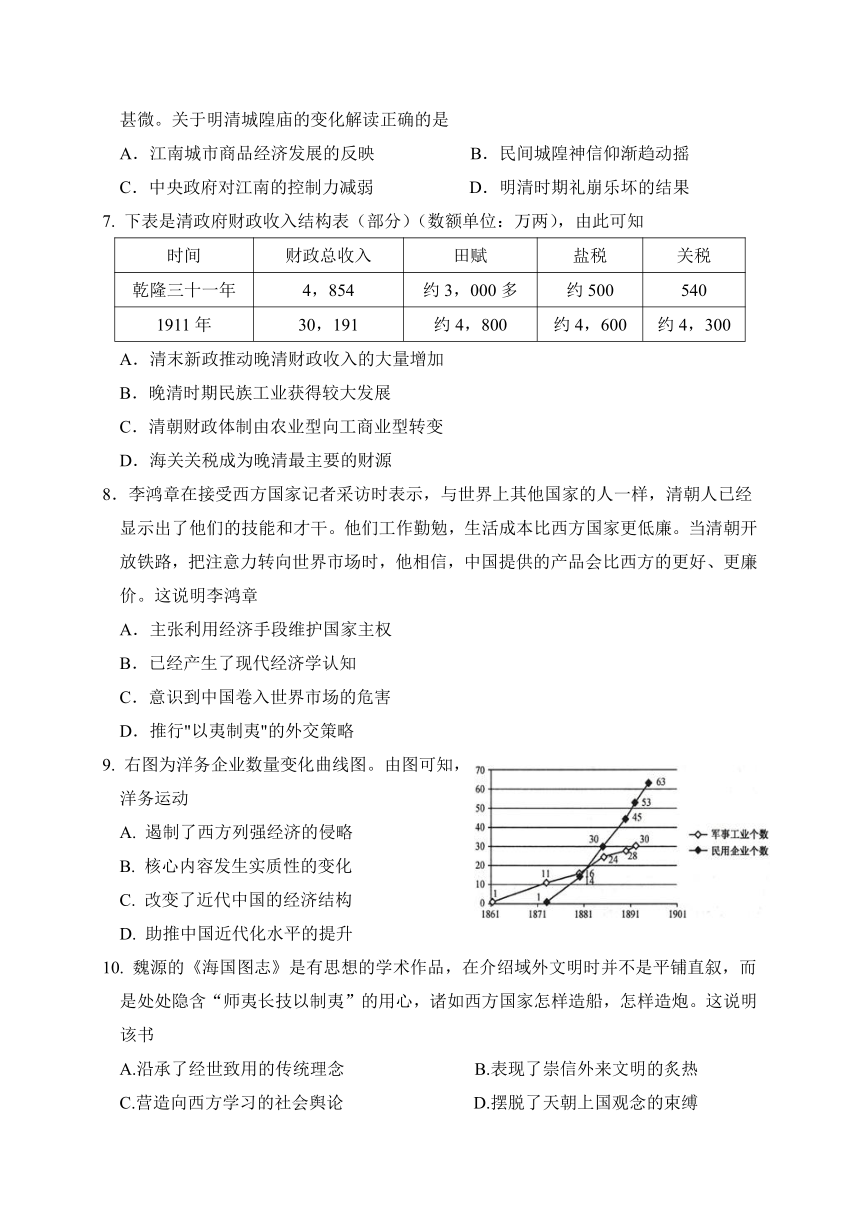

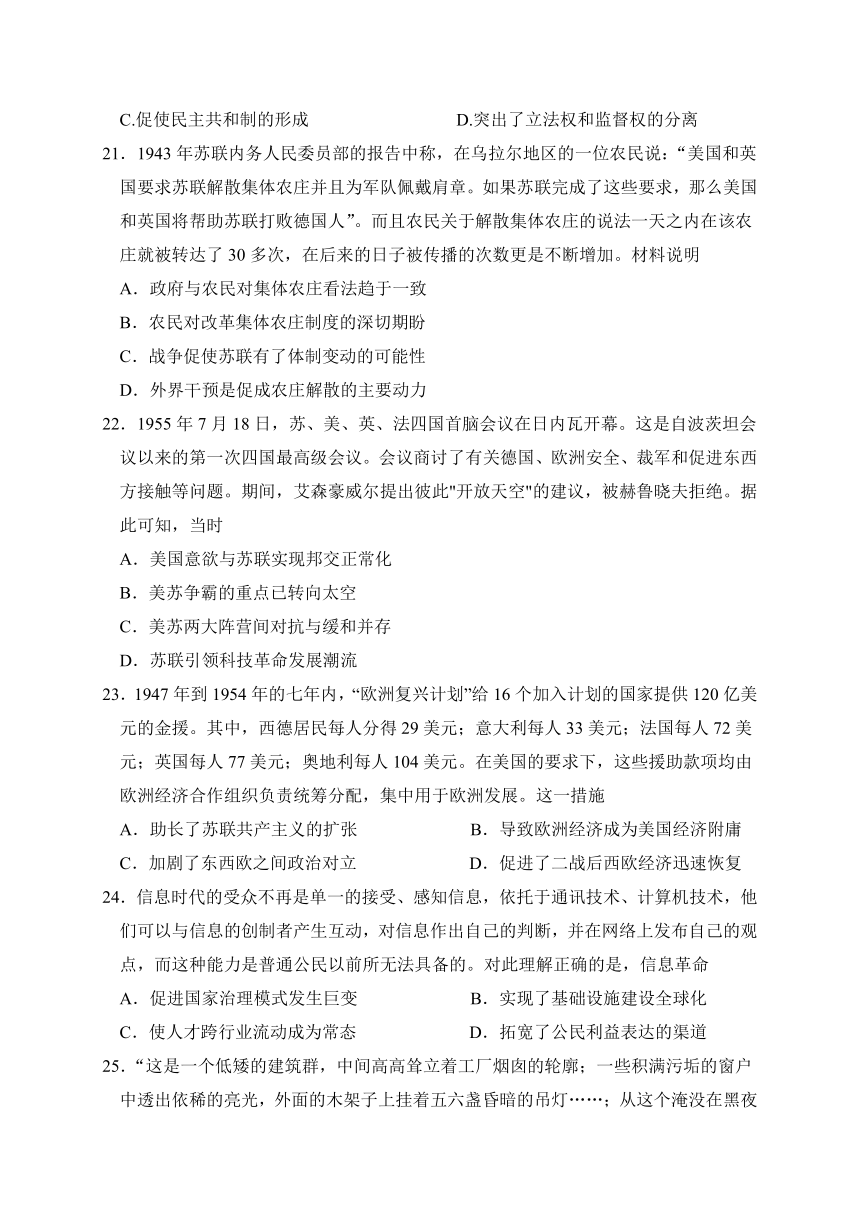

32696151631959. 右图为洋务企业数量变化曲线图。由图可知, 洋务运动

A. 遏制了西方列强经济的侵略

B. 核心内容发生实质性的变化

C. 改变了近代中国的经济结构

D. 助推中国近代化水平的提升

10. 魏源的《海国图志》是有思想的学术作品,在介绍域外文明时并不是平铺直叙,而是处处隐含“师夷长技以制夷”的用心,诸如西方国家怎样造船,怎样造炮。这说明该书

A.沿承了经世致用的传统理念 B.表现了崇信外来文明的炙热

C.营造向西方学习的社会舆论 D.摆脱了天朝上国观念的束缚

11.1904年,清政府颁布了《奏定学堂章程》。它根据初等教育、中等教育、高等教育等几个阶段的划分,对学校课程设置做了明确规定:“凡各科课程,须用官译编译局编纂,经学务大臣奏定之本。”清政府此举意在

A.构建与国家政治相适应的意识形态 B.为维新改良提供理论依据

C.规范科举考试的程序和学校教科书 D.推动近代文化教育的普及

12. 1907 年湖北一些新式学堂学生“服洋服”“冠洋冠”几于所见皆是,湖北代行学司黄伯雨不堪忍受, 斥之为陋习,向政府申请严禁。这表明当时湖北地区

A. 新思潮影响社会风尚 B. 新式学堂蓬勃发展

C. 官府反对社会革新 D. 生活方式日趋西化

13. 1911年12月,孙中山提出“内阁制乃平时不使元首当政治之冲,故以总理对国会负责,断非此非常时代所宜”。至1913年春,其又说“现就中国情形论之,以内阁制度为佳。我的国民,莫不主张政党内阁”。这一变化根本原因在于

A.资产阶级软弱与妥协性 B.顺应了当时中国的国情

C.代表了社会主流的民意 D.受国内政局的变化影响

14. 下表为1950-1965年中国农业税征收情况表(税额单位:细粮亿公斤)。对此解读正确的是

时 段

农业

实产量

实 征 农 业 税

农业税占实际产量%

合计

正税

附加

合计

其中:正税

经济恢复时期

3806.05

494.54

443.88

50.66

13.00

11.70

“一五”时期

8017.80

933.21

847.45

85.76

11.60

10.60

“二五”时期

6983.20

833.32

745.66

87.66

11.90

10.70

1963——1965

5004.50

374.02

333.42

40.60

7.50

6.70

A.实征农业税的升降都受到国家计划经济严格控制

B.实征农业税的提高受到当时“左”倾思想的影响

C.“一五”时期国家重点发展重工业需要农业支持

D.1963-1965年农业实产量下降反映经济陷入困境

15.在公元前520年的奥林匹亚赛会上,增设了一个十分特殊的比赛项目,即“重装赛跑”。此后,该项目被列入皮提亚赛会等其他的“泛希腊赛会”中,成为一个重要的常设比赛项目。据说该项目起初需要参赛者全副武装,后改为只佩戴头盔和手持盾牌,各地的比赛距离不尽相同。“重装赛跑”项目的设置

A.旨在淡化体育活动的娱乐性 B.适应了当时军事活动的需要时

C.有助于增强公民综合素质 D.丰富了体育的公平性内涵

16.神圣罗马帝国(即德意志第一帝国)皇帝查理五世在1521年召开的沃尔姆斯帝国议会上虽然同意给马丁·路德发安全通行证,并传召路德前来接受对他的书籍问题以及他否认基本信条的质询,但决不允许讨论教皇的权威。该材料意在说明

A.皇权对宗教改革构成阻碍 B.当时德意志中央集权强大

C.宗教改革影响了皇权的加强 D.宗教改革群众基础不够雄厚

17.处于罗马共和国晚期的西塞罗区分了与敌人两种不同类型的战争形态,一种是涉及到罗马城邦之生死存亡的防卫性战争,一种是涉及到统治权归属之争夺的扩张性战争。在面对后一种敌人时,西塞罗特别强调要在战争中遵循正义的原则。基于以上的考虑

A.罗马法具有了世界法的意象 B.罗马人与外邦人一视同仁

C.公民法有助于罗马对外扩张 D.《十二铜表法》由此诞生

18.枢密院原来是英国的最高国家行政机构,但是“光荣革命”后,枢密院的权力不断下降,早已成为一个无足轻重的荣誉机构。但英国人并没有废除它,英国内阁的重要文件都要以枢密院的名义发出。这表明当时英国

A.国王仍掌握国家行政大权 B.政治变革尊重了历史传统

C.国家治理效率相对低下 D.内阁借助枢密院扩张权力

19.17世纪初,英国下院中未领骑士称号的乡绅和市民代表渐渐超过骑士议员,成为下院议员的主体,下院议员的平均财产起码相当于上院议员的三倍。这一现象本质上表明当时英国

A.封建王权进行了自上而下的新选择

B.下院超过上院掌握了议会大权

C.议员选举资格发生了明显改变

D.新兴阶级和旧贵族的经济实力变化

20. 法国大革命期间颁布的1793年宪法规定,执行会议(相当于最高行政机构)成员的组成由立法议会决定,并受后者监督。后来,雅各宾派执政期间的国民公会不仅拥有立法权,还通过一个救国委员会来直接行使行政权。这说明法国大革命期间的议会改革

A.体现了议行合一的特点 B.彰显现代议会制度的基本特征

C.促使民主共和制的形成 D.突出了立法权和监督权的分离

21.1943年苏联内务人民委员部的报告中称,在乌拉尔地区的一位农民说:“美国和英国要求苏联解散集体农庄并且为军队佩戴肩章。如果苏联完成了这些要求,那么美国和英国将帮助苏联打败德国人”。而且农民关于解散集体农庄的说法一天之内在该农庄就被转达了30多次,在后来的日子被传播的次数更是不断增加。材料说明

A.政府与农民对集体农庄看法趋于一致

B.农民对改革集体农庄制度的深切期盼

C.战争促使苏联有了体制变动的可能性

D.外界干预是促成农庄解散的主要动力

22.1955年7月18日,苏、美、英、法四国首脑会议在日内瓦开幕。这是自波茨坦会议以来的第一次四国最高级会议。会议商讨了有关德国、欧洲安全、裁军和促进东西方接触等问题。期间,艾森豪威尔提出彼此"开放天空"的建议,被赫鲁晓夫拒绝。据此可知,当时

A.美国意欲与苏联实现邦交正常化

B.美苏争霸的重点已转向太空

C.美苏两大阵营间对抗与缓和并存

D.苏联引领科技革命发展潮流

23.1947年到1954年的七年内,“欧洲复兴计划”给16个加入计划的国家提供120亿美元的金援。其中,西德居民每人分得29美元;意大利每人33美元;法国每人72美元;英国每人77美元;奥地利每人104美元。在美国的要求下,这些援助款项均由欧洲经济合作组织负责统筹分配,集中用于欧洲发展。这一措施

A.助长了苏联共产主义的扩张 B.导致欧洲经济成为美国经济附庸

C.加剧了东西欧之间政治对立 D.促进了二战后西欧经济迅速恢复

24.信息时代的受众不再是单一的接受、感知信息,依托于通讯技术、计算机技术,他们可以与信息的创制者产生互动,对信息作出自己的判断,并在网络上发布自己的观点,而这种能力是普通公民以前所无法具备的。对此理解正确的是,信息革命

A.促进国家治理模式发生巨变 B.实现了基础设施建设全球化

C.使人才跨行业流动成为常态 D.拓宽了公民利益表达的渠道

25.“这是一个低矮的建筑群,中间高高耸立着工厂烟囱的轮廓;一些积满污垢的窗户中透出依稀的亮光,外面的木架子上挂着五六盏昏暗的吊灯……;从这个淹没在黑夜和烟雾中的奇景怪影中,只传来一种声音,那是不知什么地方有一根排气管正在长时间地呼呼排气”。此段描写体现的文学形式是

A.浪漫主义 B.现实主义 C.现代主义 D.苏联文学

二、材料题:(本大题3小题,共 50 分)

25.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一:

顺治政府召集流民,开垦荒地,但急求成效,于开垦次年就起征新赋,挫伤了农民的生产积极性,开荒效果不明显。康熙帝即位后,放宽了起科的年限,垦荒颇见成效;康熙极为重视常平仓谷,规定了仓谷的数额;雍正帝也一再谕令,让各地存足额定米谷。康雍乾时期,包谷、番薯等高产粮食作物得到迅速发展,成为贫苦农民的主要口粮。康雍乾三帝通过粮价奏报制度,及时掌握各地粮价,采取了一系列调剂余缺、平抑粮价的措施,对安定民生发挥了一定作用。康熙帝还曾下谕令"蒸造烧酒,多费米谷,须严禁",雍正曾试图将禁酒推向全国。

——摘编自叶依能《清代前期解决粮食问题的政策和措施》

材料二:

新中国成立初期,中国共产党解决粮食问题的实践,主要是根据粮食问题产生的不同原因有针对性地采取不同的措施,大致经历了三个阶段。1949年到1952年,利用政权力量对粮食进行合理调配,利用市场机制使粮食得到正常流通,制定政策刺激粮食生产,加大国家对粮食生产的投入;1953年到1954年,根据国家大规模经济建设和城镇人口发展的情况,采取了控制粮源的措施,制定了统购统销政策,将粮食的收购和销售控制在国家手中;1955年之后,则针对统购统销造成的农村关系紧张等问题,为了完善和改进统购统销政策,采取了定产、定购、定销的办法。

——摘编自马双龙《新中国成立初期中国共产党解决粮食问题的实践和经验》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清初解决粮食问题的措施。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳新中国初期中共解决粮食问题的特点。(6分)

26.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一:

广州自汉唐以来一直是中国最大的外贸海港,宋立国后率先在此设置市舶司,管理对外贸易。稍后不久,又在两浙路置司;咸平二年,则于杭州、明州各置市舶司,泉州市舶司迟至元裕二年设立。宋人赵汝适在泉州亲自“询诸贾胡,俾列其国名”,在其《诸蕃志》中列出了与宋代有贸易往来的国家名称超过了六十个。元丰年间,宋政府为保障入港商船的安全及防备走私,开始执行“望舶之制”,专门在广州、泉州等港设置了望检司。两宋海外贸易的规模之大,在市舶司净利收入中可略见一斑。宋初59万缗,治平63万,元祐末41万,徽宗时110万,绍兴年间更高达200万。宋代海外贸易的范围自西太平洋到印度洋、波斯湾,确为汉唐所未有。作为当时世界上最重要的海上贸易国家,它借助海外贸易这一个充满巨大经济利益的平台,吸引着国内外的经济要素不断进入近海区域,参与到近海市场的经济活动之中,从而为近海市场的兴起创造了条件。

——摘编自廖伊婕《宋代近海市场研究》

材料二:

第二次鸦片战争后,特别是19世纪70年代,中国进出口贸易有了较大增长。从1877年开始,中国对外贸易经常性国际收支由顺差转为逆差。1978—2001年中国进出口总额年均增长16.5%。20世纪80年代,我国对外贸易呈现总体逆差,逆差累计额达381亿美元;90年代(除93年外)基本为顺差,顺差额为486.5亿美元。90年代到我国入世前,我国对225个税率下调,减少和取消配额和进口限制等非关税壁垒,以及实行单一的有管理的浮动汇率等制度,在出口方面实行出口退税制度,确立了我国在国际分工中劳动密集型产品的比较优势以及我国进出口商品结构,为我国成为国际贸易大国奠定了基础。

——摘编自孙玉琴等《中国对外开放史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代海外贸易发展的特点并分析其意义。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出改革开放以来对外贸易的主要变化并分析原因。(8分)

27. 阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一:

中国地大物博、物产丰富,没有对外扩张的迫切需求与主观愿望。中国自古重视人与土地、自然环境的和谐统一,强调顺天应人、天人合一;在对外关系上,强调“亲仁善邻”“协和万邦”“己所不欲,勿施于人”;在战争问题上,强调“兵者,凶器也,非不得已而用之”“国家虽大,好战必亡”“不战而屈人之兵,善之善者也”,反对轻启战端,仗势欺人。中国大航海家郑和七下西洋,没有利用手中率领当时世界无与伦比的巨大舰队,去开拓海外殖民地,而是展开睦邻友好之旅。汤因比的结论是“中华民族是一个没有征服野心的民族”。

材料二:

资本的逐利性以及由此对海外市场、海外资源、海外廉价劳动力的无限渴求,孕育了美国人的冒险精神与对外扩张传统。资本的竞争性,使美国奉社会达尔文主义为圭臬。他们一方面宣传所谓天赋人权,另一方面却把自然界里“大鱼吃小鱼”、物竞天择、优胜劣汰、弱肉强食的生物链法则搬到人类社会领域,以大欺小、以富压贫、以强凌弱。美国以每年占全世界一半的军费开支,建立了一部超级战争机器和足以毁灭地球几十次的核武库,仍无停步的迹象。像这样一个国家,很难理解中国“国强不霸”的文化传统,很难让他们对别的国家实力增长和自己力量衰退不格外敏感。

——以上材料均摘自彭光谦《新炮舰政策难阻美国衰落》

(1)根据材料一概括“中华民族是一个没有征服野心的民族”的原因。(6分)结合所学知识,分析郑和下西洋和开辟新航路的根本目的有何不同?(4分)

(2)据材料二,概括推动美国对外扩张的因素。(4分)结合所学知识,说明20世纪四五十年代美国对外扩张的表现。(6分)

南昌市三校2020-2021学年高二下学期期末联考

历史答案

一、选择题:(本大题共25小题,每小题2分,共50分)

1-5CCBBC 6-10ACBDA 11-15AADCB

16-20AABDB 21-25BCDDB

二、材料题:(本大题共3小题,共 50分)

26. (12分)

(1)措施:开荒垦辟,增加产量;广设仓储,积谷备荒;推广高产作物种植;掌握粮价,调剂余缺;控制粮食消费,保证百姓主食。(每点2分,任意三点,共6分)

(2)特点:阶段性;突出国家主导;不断总结经验,经济政策具有灵活性和系统性;维护人民利益;从计划与市场相结合到以计划为主(每点2分,任意三点,共6分)

27.(18分)

(1)特点:港口数量增加;府加强了对贸易港的管理;海外贸易繁荣;贸易范围扩大。(4分)

意义:增加了政府财政收入;为近海市场的兴起创造了条件;有利于中国经济与世界经济的互动;扩大了中华文明的世界影响力。(每点2分,任意三点6分)

(2)变化:近代以来贸易逆差逐渐被贸易顺差取代;进出口商品结构逐渐合理优化(2分)

原因:改革开放政策的实行,产品科技含量逐渐提高,国家的经济实力的增强,国家税收政策的调整,和平与发展为成为世界发展主题。(每点2分,任意三点6分)

28.(20分)

(1)原因:优越的自然环境;重视和谐的思想传统;和平友好的外交传统;反对轻启战端的战争观。(每点2分,任意三点,共6分)

根本目的:郑和下西洋是为了宣扬国威,睦邻友好;开辟新航路是为了资本的原始积累。(4分)

(2)因素:资本主义生产关系具有扩张性;资本的逐利性和竞争性;发财致富、冒险精神;信奉社会达尔文主义。(每点2分,任意两点,共4分)

表现:(6分)

经济扩张:布雷顿森林体系的建立、关贸总协定的签订、马歇尔计划的实施;

政治扩张:杜鲁门主义的出台、北约的建立;

军事扩张:发动朝鲜战争

历 史 试 卷

考试时长:100分钟 试卷总分:100分

一、选择题:(本大题共25小题,每小题2分,共50分)

1. 商朝前期实行一夫多妻制,西周建立后,周公对婚姻制度进行了改革。《礼记?曲礼》载:“天子有后,有夫人、有世妇、有嫔、有妻、有妾。”只有“后”为真正的妻子,其余都是身份不同的妾。这反映了

A. 女性社会地位不断下降 B. 周天子的权威得到强化

C. 权力传承方式发生变化 D. 男尊女卑观念开始形成

2.春秋时期,孔子认为“宽而得民”;邓析提出明智之君“视民而出政”。战国时期孟子提出“亲亲而仁民,仁民而爱物”。由此可见,他们认为为政者应

A.代表下层平民的利益 B.维护君主专制体制

C.具有关注民生的情怀 D.勇于突破传统束缚

3.2015年,安徽大学入藏了一批战国竹简。其中部分竹简是楚国官修史书,明晰了《史记》中关于楚国先祖历史记录中的矛盾和不明之处。由此可知,这些竹简的研究

A.意在印证《史记》记载的可靠性 B.有利于了解楚国的历史渊源

C.证明了楚国率先成为中原霸主 D.说明历史研究须有实物实证

4. 西汉初年有相当数量的侯国分布在王国境内,随着时间的推移,王国境内的侯国逐渐消失,到西汉末年最终形成“王国境内无侯国”的局面。对这一变化合理的解释是

A.侯国已成为与王国同级的地方行政组织

B.汉廷加强中央集权削弱王国势力的结果

C.侯国将无法分割王国之下的土地和人民

D.汉武帝的地方体制改革使侯国不复存在

5. 汉末的牟子(佛学家)在《理惑论》中以儒家、道家思想阐发佛理;东晋孙绰认为“周、孔即佛,佛即周、孔,盖内外名之耳”。这反映了

A.儒家的正统地位受到挑战 B.政局动荡导致民众信仰多样

C.儒释道三教呈现合流趋势 D.佛道更能适应当时社会需要

6. 明初朱元璋定城隍之制,城隍庙成为官方祭祀的礼制场所,严禁民众逾越。晚明以降,江南城隍庙日益成为民众娱乐化的公共空间,官府企图加强对城隍庙的控制,却收效甚微。关于明清城隍庙的变化解读正确的是

A.江南城市商品经济发展的反映 B.民间城隍神信仰渐趋动摇

C.中央政府对江南的控制力减弱 D.明清时期礼崩乐坏的结果

7. 下表是清政府财政收入结构表(部分)(数额单位:万两),由此可知

时间

财政总收入

田赋

盐税

关税

乾隆三十一年

4,854

约3,000多

约500

540

1911年

30,191

约4,800

约4,600

约4,300

A.清末新政推动晚清财政收入的大量增加

B.晚清时期民族工业获得较大发展

C.清朝财政体制由农业型向工商业型转变

D.海关关税成为晚清最主要的财源

8.李鸿章在接受西方国家记者采访时表示,与世界上其他国家的人一样,清朝人已经显示出了他们的技能和才干。他们工作勤勉,生活成本比西方国家更低廉。当清朝开放铁路,把注意力转向世界市场时,他相信,中国提供的产品会比西方的更好、更廉价。这说明李鸿章

A.主张利用经济手段维护国家主权

B.已经产生了现代经济学认知

C.意识到中国卷入世界市场的危害

D.推行"以夷制夷"的外交策略

32696151631959. 右图为洋务企业数量变化曲线图。由图可知, 洋务运动

A. 遏制了西方列强经济的侵略

B. 核心内容发生实质性的变化

C. 改变了近代中国的经济结构

D. 助推中国近代化水平的提升

10. 魏源的《海国图志》是有思想的学术作品,在介绍域外文明时并不是平铺直叙,而是处处隐含“师夷长技以制夷”的用心,诸如西方国家怎样造船,怎样造炮。这说明该书

A.沿承了经世致用的传统理念 B.表现了崇信外来文明的炙热

C.营造向西方学习的社会舆论 D.摆脱了天朝上国观念的束缚

11.1904年,清政府颁布了《奏定学堂章程》。它根据初等教育、中等教育、高等教育等几个阶段的划分,对学校课程设置做了明确规定:“凡各科课程,须用官译编译局编纂,经学务大臣奏定之本。”清政府此举意在

A.构建与国家政治相适应的意识形态 B.为维新改良提供理论依据

C.规范科举考试的程序和学校教科书 D.推动近代文化教育的普及

12. 1907 年湖北一些新式学堂学生“服洋服”“冠洋冠”几于所见皆是,湖北代行学司黄伯雨不堪忍受, 斥之为陋习,向政府申请严禁。这表明当时湖北地区

A. 新思潮影响社会风尚 B. 新式学堂蓬勃发展

C. 官府反对社会革新 D. 生活方式日趋西化

13. 1911年12月,孙中山提出“内阁制乃平时不使元首当政治之冲,故以总理对国会负责,断非此非常时代所宜”。至1913年春,其又说“现就中国情形论之,以内阁制度为佳。我的国民,莫不主张政党内阁”。这一变化根本原因在于

A.资产阶级软弱与妥协性 B.顺应了当时中国的国情

C.代表了社会主流的民意 D.受国内政局的变化影响

14. 下表为1950-1965年中国农业税征收情况表(税额单位:细粮亿公斤)。对此解读正确的是

时 段

农业

实产量

实 征 农 业 税

农业税占实际产量%

合计

正税

附加

合计

其中:正税

经济恢复时期

3806.05

494.54

443.88

50.66

13.00

11.70

“一五”时期

8017.80

933.21

847.45

85.76

11.60

10.60

“二五”时期

6983.20

833.32

745.66

87.66

11.90

10.70

1963——1965

5004.50

374.02

333.42

40.60

7.50

6.70

A.实征农业税的升降都受到国家计划经济严格控制

B.实征农业税的提高受到当时“左”倾思想的影响

C.“一五”时期国家重点发展重工业需要农业支持

D.1963-1965年农业实产量下降反映经济陷入困境

15.在公元前520年的奥林匹亚赛会上,增设了一个十分特殊的比赛项目,即“重装赛跑”。此后,该项目被列入皮提亚赛会等其他的“泛希腊赛会”中,成为一个重要的常设比赛项目。据说该项目起初需要参赛者全副武装,后改为只佩戴头盔和手持盾牌,各地的比赛距离不尽相同。“重装赛跑”项目的设置

A.旨在淡化体育活动的娱乐性 B.适应了当时军事活动的需要时

C.有助于增强公民综合素质 D.丰富了体育的公平性内涵

16.神圣罗马帝国(即德意志第一帝国)皇帝查理五世在1521年召开的沃尔姆斯帝国议会上虽然同意给马丁·路德发安全通行证,并传召路德前来接受对他的书籍问题以及他否认基本信条的质询,但决不允许讨论教皇的权威。该材料意在说明

A.皇权对宗教改革构成阻碍 B.当时德意志中央集权强大

C.宗教改革影响了皇权的加强 D.宗教改革群众基础不够雄厚

17.处于罗马共和国晚期的西塞罗区分了与敌人两种不同类型的战争形态,一种是涉及到罗马城邦之生死存亡的防卫性战争,一种是涉及到统治权归属之争夺的扩张性战争。在面对后一种敌人时,西塞罗特别强调要在战争中遵循正义的原则。基于以上的考虑

A.罗马法具有了世界法的意象 B.罗马人与外邦人一视同仁

C.公民法有助于罗马对外扩张 D.《十二铜表法》由此诞生

18.枢密院原来是英国的最高国家行政机构,但是“光荣革命”后,枢密院的权力不断下降,早已成为一个无足轻重的荣誉机构。但英国人并没有废除它,英国内阁的重要文件都要以枢密院的名义发出。这表明当时英国

A.国王仍掌握国家行政大权 B.政治变革尊重了历史传统

C.国家治理效率相对低下 D.内阁借助枢密院扩张权力

19.17世纪初,英国下院中未领骑士称号的乡绅和市民代表渐渐超过骑士议员,成为下院议员的主体,下院议员的平均财产起码相当于上院议员的三倍。这一现象本质上表明当时英国

A.封建王权进行了自上而下的新选择

B.下院超过上院掌握了议会大权

C.议员选举资格发生了明显改变

D.新兴阶级和旧贵族的经济实力变化

20. 法国大革命期间颁布的1793年宪法规定,执行会议(相当于最高行政机构)成员的组成由立法议会决定,并受后者监督。后来,雅各宾派执政期间的国民公会不仅拥有立法权,还通过一个救国委员会来直接行使行政权。这说明法国大革命期间的议会改革

A.体现了议行合一的特点 B.彰显现代议会制度的基本特征

C.促使民主共和制的形成 D.突出了立法权和监督权的分离

21.1943年苏联内务人民委员部的报告中称,在乌拉尔地区的一位农民说:“美国和英国要求苏联解散集体农庄并且为军队佩戴肩章。如果苏联完成了这些要求,那么美国和英国将帮助苏联打败德国人”。而且农民关于解散集体农庄的说法一天之内在该农庄就被转达了30多次,在后来的日子被传播的次数更是不断增加。材料说明

A.政府与农民对集体农庄看法趋于一致

B.农民对改革集体农庄制度的深切期盼

C.战争促使苏联有了体制变动的可能性

D.外界干预是促成农庄解散的主要动力

22.1955年7月18日,苏、美、英、法四国首脑会议在日内瓦开幕。这是自波茨坦会议以来的第一次四国最高级会议。会议商讨了有关德国、欧洲安全、裁军和促进东西方接触等问题。期间,艾森豪威尔提出彼此"开放天空"的建议,被赫鲁晓夫拒绝。据此可知,当时

A.美国意欲与苏联实现邦交正常化

B.美苏争霸的重点已转向太空

C.美苏两大阵营间对抗与缓和并存

D.苏联引领科技革命发展潮流

23.1947年到1954年的七年内,“欧洲复兴计划”给16个加入计划的国家提供120亿美元的金援。其中,西德居民每人分得29美元;意大利每人33美元;法国每人72美元;英国每人77美元;奥地利每人104美元。在美国的要求下,这些援助款项均由欧洲经济合作组织负责统筹分配,集中用于欧洲发展。这一措施

A.助长了苏联共产主义的扩张 B.导致欧洲经济成为美国经济附庸

C.加剧了东西欧之间政治对立 D.促进了二战后西欧经济迅速恢复

24.信息时代的受众不再是单一的接受、感知信息,依托于通讯技术、计算机技术,他们可以与信息的创制者产生互动,对信息作出自己的判断,并在网络上发布自己的观点,而这种能力是普通公民以前所无法具备的。对此理解正确的是,信息革命

A.促进国家治理模式发生巨变 B.实现了基础设施建设全球化

C.使人才跨行业流动成为常态 D.拓宽了公民利益表达的渠道

25.“这是一个低矮的建筑群,中间高高耸立着工厂烟囱的轮廓;一些积满污垢的窗户中透出依稀的亮光,外面的木架子上挂着五六盏昏暗的吊灯……;从这个淹没在黑夜和烟雾中的奇景怪影中,只传来一种声音,那是不知什么地方有一根排气管正在长时间地呼呼排气”。此段描写体现的文学形式是

A.浪漫主义 B.现实主义 C.现代主义 D.苏联文学

二、材料题:(本大题3小题,共 50 分)

25.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一:

顺治政府召集流民,开垦荒地,但急求成效,于开垦次年就起征新赋,挫伤了农民的生产积极性,开荒效果不明显。康熙帝即位后,放宽了起科的年限,垦荒颇见成效;康熙极为重视常平仓谷,规定了仓谷的数额;雍正帝也一再谕令,让各地存足额定米谷。康雍乾时期,包谷、番薯等高产粮食作物得到迅速发展,成为贫苦农民的主要口粮。康雍乾三帝通过粮价奏报制度,及时掌握各地粮价,采取了一系列调剂余缺、平抑粮价的措施,对安定民生发挥了一定作用。康熙帝还曾下谕令"蒸造烧酒,多费米谷,须严禁",雍正曾试图将禁酒推向全国。

——摘编自叶依能《清代前期解决粮食问题的政策和措施》

材料二:

新中国成立初期,中国共产党解决粮食问题的实践,主要是根据粮食问题产生的不同原因有针对性地采取不同的措施,大致经历了三个阶段。1949年到1952年,利用政权力量对粮食进行合理调配,利用市场机制使粮食得到正常流通,制定政策刺激粮食生产,加大国家对粮食生产的投入;1953年到1954年,根据国家大规模经济建设和城镇人口发展的情况,采取了控制粮源的措施,制定了统购统销政策,将粮食的收购和销售控制在国家手中;1955年之后,则针对统购统销造成的农村关系紧张等问题,为了完善和改进统购统销政策,采取了定产、定购、定销的办法。

——摘编自马双龙《新中国成立初期中国共产党解决粮食问题的实践和经验》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清初解决粮食问题的措施。(6分)

(2)根据材料二并结合所学知识,归纳新中国初期中共解决粮食问题的特点。(6分)

26.阅读材料,完成下列要求。(18分)

材料一:

广州自汉唐以来一直是中国最大的外贸海港,宋立国后率先在此设置市舶司,管理对外贸易。稍后不久,又在两浙路置司;咸平二年,则于杭州、明州各置市舶司,泉州市舶司迟至元裕二年设立。宋人赵汝适在泉州亲自“询诸贾胡,俾列其国名”,在其《诸蕃志》中列出了与宋代有贸易往来的国家名称超过了六十个。元丰年间,宋政府为保障入港商船的安全及防备走私,开始执行“望舶之制”,专门在广州、泉州等港设置了望检司。两宋海外贸易的规模之大,在市舶司净利收入中可略见一斑。宋初59万缗,治平63万,元祐末41万,徽宗时110万,绍兴年间更高达200万。宋代海外贸易的范围自西太平洋到印度洋、波斯湾,确为汉唐所未有。作为当时世界上最重要的海上贸易国家,它借助海外贸易这一个充满巨大经济利益的平台,吸引着国内外的经济要素不断进入近海区域,参与到近海市场的经济活动之中,从而为近海市场的兴起创造了条件。

——摘编自廖伊婕《宋代近海市场研究》

材料二:

第二次鸦片战争后,特别是19世纪70年代,中国进出口贸易有了较大增长。从1877年开始,中国对外贸易经常性国际收支由顺差转为逆差。1978—2001年中国进出口总额年均增长16.5%。20世纪80年代,我国对外贸易呈现总体逆差,逆差累计额达381亿美元;90年代(除93年外)基本为顺差,顺差额为486.5亿美元。90年代到我国入世前,我国对225个税率下调,减少和取消配额和进口限制等非关税壁垒,以及实行单一的有管理的浮动汇率等制度,在出口方面实行出口退税制度,确立了我国在国际分工中劳动密集型产品的比较优势以及我国进出口商品结构,为我国成为国际贸易大国奠定了基础。

——摘编自孙玉琴等《中国对外开放史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代海外贸易发展的特点并分析其意义。(10分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出改革开放以来对外贸易的主要变化并分析原因。(8分)

27. 阅读材料,完成下列要求。(20分)

材料一:

中国地大物博、物产丰富,没有对外扩张的迫切需求与主观愿望。中国自古重视人与土地、自然环境的和谐统一,强调顺天应人、天人合一;在对外关系上,强调“亲仁善邻”“协和万邦”“己所不欲,勿施于人”;在战争问题上,强调“兵者,凶器也,非不得已而用之”“国家虽大,好战必亡”“不战而屈人之兵,善之善者也”,反对轻启战端,仗势欺人。中国大航海家郑和七下西洋,没有利用手中率领当时世界无与伦比的巨大舰队,去开拓海外殖民地,而是展开睦邻友好之旅。汤因比的结论是“中华民族是一个没有征服野心的民族”。

材料二:

资本的逐利性以及由此对海外市场、海外资源、海外廉价劳动力的无限渴求,孕育了美国人的冒险精神与对外扩张传统。资本的竞争性,使美国奉社会达尔文主义为圭臬。他们一方面宣传所谓天赋人权,另一方面却把自然界里“大鱼吃小鱼”、物竞天择、优胜劣汰、弱肉强食的生物链法则搬到人类社会领域,以大欺小、以富压贫、以强凌弱。美国以每年占全世界一半的军费开支,建立了一部超级战争机器和足以毁灭地球几十次的核武库,仍无停步的迹象。像这样一个国家,很难理解中国“国强不霸”的文化传统,很难让他们对别的国家实力增长和自己力量衰退不格外敏感。

——以上材料均摘自彭光谦《新炮舰政策难阻美国衰落》

(1)根据材料一概括“中华民族是一个没有征服野心的民族”的原因。(6分)结合所学知识,分析郑和下西洋和开辟新航路的根本目的有何不同?(4分)

(2)据材料二,概括推动美国对外扩张的因素。(4分)结合所学知识,说明20世纪四五十年代美国对外扩张的表现。(6分)

南昌市三校2020-2021学年高二下学期期末联考

历史答案

一、选择题:(本大题共25小题,每小题2分,共50分)

1-5CCBBC 6-10ACBDA 11-15AADCB

16-20AABDB 21-25BCDDB

二、材料题:(本大题共3小题,共 50分)

26. (12分)

(1)措施:开荒垦辟,增加产量;广设仓储,积谷备荒;推广高产作物种植;掌握粮价,调剂余缺;控制粮食消费,保证百姓主食。(每点2分,任意三点,共6分)

(2)特点:阶段性;突出国家主导;不断总结经验,经济政策具有灵活性和系统性;维护人民利益;从计划与市场相结合到以计划为主(每点2分,任意三点,共6分)

27.(18分)

(1)特点:港口数量增加;府加强了对贸易港的管理;海外贸易繁荣;贸易范围扩大。(4分)

意义:增加了政府财政收入;为近海市场的兴起创造了条件;有利于中国经济与世界经济的互动;扩大了中华文明的世界影响力。(每点2分,任意三点6分)

(2)变化:近代以来贸易逆差逐渐被贸易顺差取代;进出口商品结构逐渐合理优化(2分)

原因:改革开放政策的实行,产品科技含量逐渐提高,国家的经济实力的增强,国家税收政策的调整,和平与发展为成为世界发展主题。(每点2分,任意三点6分)

28.(20分)

(1)原因:优越的自然环境;重视和谐的思想传统;和平友好的外交传统;反对轻启战端的战争观。(每点2分,任意三点,共6分)

根本目的:郑和下西洋是为了宣扬国威,睦邻友好;开辟新航路是为了资本的原始积累。(4分)

(2)因素:资本主义生产关系具有扩张性;资本的逐利性和竞争性;发财致富、冒险精神;信奉社会达尔文主义。(每点2分,任意两点,共4分)

表现:(6分)

经济扩张:布雷顿森林体系的建立、关贸总协定的签订、马歇尔计划的实施;

政治扩张:杜鲁门主义的出台、北约的建立;

军事扩张:发动朝鲜战争

同课章节目录