2021年科学中考真题分类汇编14:化学基础2(含解析)

文档属性

| 名称 | 2021年科学中考真题分类汇编14:化学基础2(含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2021-07-01 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2021年科学中考真题分类汇编14:化学基础2

一、单选题

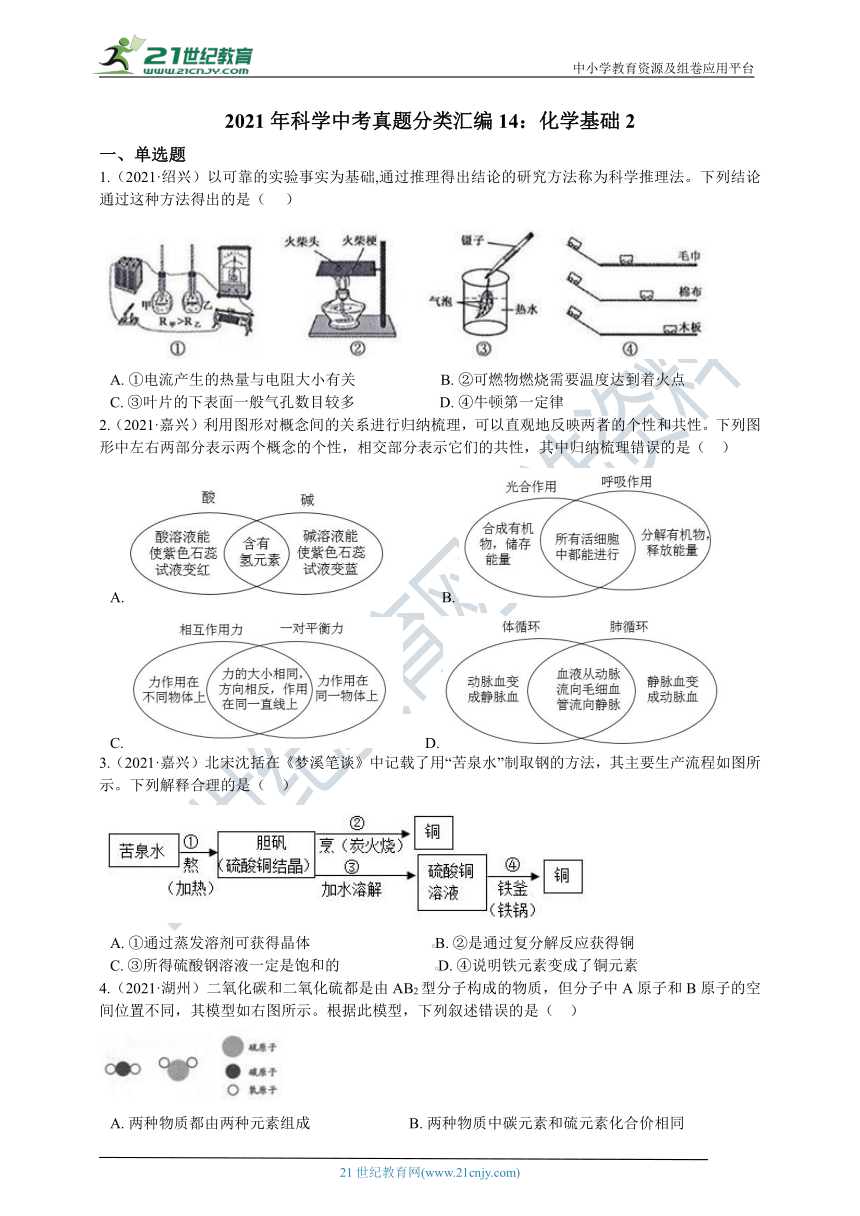

1.(2021·绍兴)以可靠的实验事实为基础,通过推理得出结论的研究方法称为科学推理法。下列结论通过这种方法得出的是( )

A. ①电流产生的热量与电阻大小有关 B. ②可燃物燃烧需要温度达到着火点

C. ③叶片的下表面一般气孔数目较多 D. ④牛顿第一定律

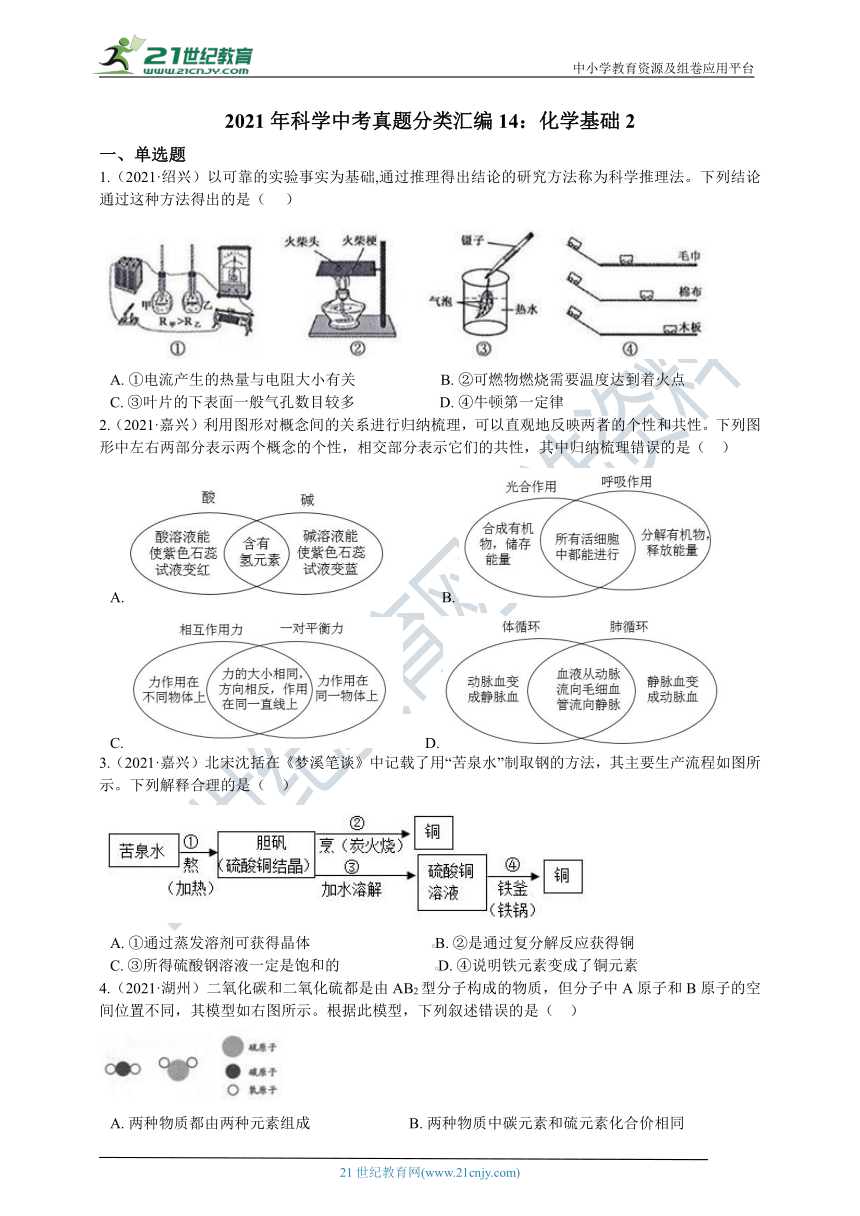

2.(2021·嘉兴)利用图形对概念间的关系进行归纳梳理,可以直观地反映两者的个性和共性。下列图形中左右两部分表示两个概念的个性,相交部分表示它们的共性,其中归纳梳理错误的是( )

A. B.

C. D.

3.(2021·嘉兴)北宋沈括在《梦溪笔谈》中记载了用“苦泉水”制取钢的方法,其主要生产流程如图所示。下列解释合理的是( )

A. ①通过蒸发溶剂可获得晶体 B. ②是通过复分解反应获得铜

C. ③所得硫酸钢溶液一定是饱和的 D. ④说明铁元素变成了铜元素

4.(2021·湖州)二氧化碳和二氧化硫都是由AB2型分子构成的物质,但分子中A原子和B原子的空间位置不同,其模型如右图所示。根据此模型,下列叙述错误的是( )

A. 两种物质都由两种元素组成 B. 两种物质中碳元素和硫元素化合价相同

C. 两种物质的化学性质相同 D. 分子中原子空间位置不同是因为A原子种类不同

5.(2021·丽水)相比于普通汽车,氢燃料电池车的排放物只有水,没有其它污染物。如图是氢燃料电池内发生反应的微观示意图,从图中获得的信息正确的是( )

A. 反应前后原子种类不变 B. 反应前后分子种类不变

C. 水分子的相对分子质量是18克 D. 水中氢元素和氧元素的质量比为2:1

6.(2021·绍兴)向一定质量的Mg(NO3)2和Cu(NO3)2混合溶液中加入a克锌粉和铁粉的混合物,充分反应后过滤,得到不饱和的滤液和滤渣,将滤渣洗涤、干燥后再称量,得到的固体质量仍为a克。下列分析合理的是( )

①滤渣中可能有铜 ②向滤渣中加稀盐酸,可能有气泡产生

③滤液中一定有Mg(NO3)2、Zn(NO3)2和Fe(NO3)2,可能有Cu(NO3)2

④若忽略过滤操作中溶液损失,滤液中溶质的质量一定大于原混合溶液溶质的质量

A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ②④

二、填空题

7.(2021·绍兴) 2021年3月,四川三星堆遗址进行了新一轮考古发掘。至今三星堆已出土了黄金面具、青铜纵目面具等一批珍贵文物,如图。

(1)出土的黄金面具仍金光灿灿,而青铜纵目面具已锈迹斑斑,这说明金的活动性比铜________(选填“强”或“弱”)。

(2)古代制作青铜器的铜来源于铜矿,如黄铜矿。黄铜矿的主要成分为二硫化亚铁铜 (CuFeS2),其中铁元素和铜元素均为+2价,硫元素的化合价为 ________。

(3)应用碳-14测出三星堆遗址距今3000年左右,碳-12和碳-14是碳元素的两种同位素原子,它们的主要区别是原子核中________ 数不同。

8.(2021·嘉兴)火是文明的起源,人类取火的方法经过了漫长的演变过程。

(1)古人取火时,用火镰击打火石,产生的火花引燃可燃物,艾绒是一种常用的引燃物,主要是它的________,因而容易点燃。

(2)1830年发明了火柴。原理是将白磷、硫、KClO3、MnO2混合,摩擦后发生KClO3分解等一系列反应,引燃火柴杆。推测KClO3在此过程中的作用是________,使燃烧更剧烈。

9.(2021·湖州)如图是某同学在旅游时拍摄的一张溶洞照片。

(1)形成溶洞的主要外力是________(选填“流水”或“风力”)。

(2)溶洞中的钟乳石和石柱等景观的形成过程比较复杂,其中发生的化学反应主要是:Ca(HCO3)2=CaCO3+CO2↑+H2O其化学反应属于________(填基本反应类型)。

10.(2021·湖州)如图是小勇用自制空气炮吹灭烛焰的实验。拉伸弹性薄膜然后放手,空气会从一端喷出,这是因为气体具有________。烛焰被吹灭是由于________。利用烛焰被吹灭确定空气流动与下列哪项采取的科学方法相同 ________

①用带箭头的直线表示光的传播路线和方向

②利用被吸引的大头针数目来比较电磁铁的磁性强弱

③控制电压相等,研究电流与电阻的关系

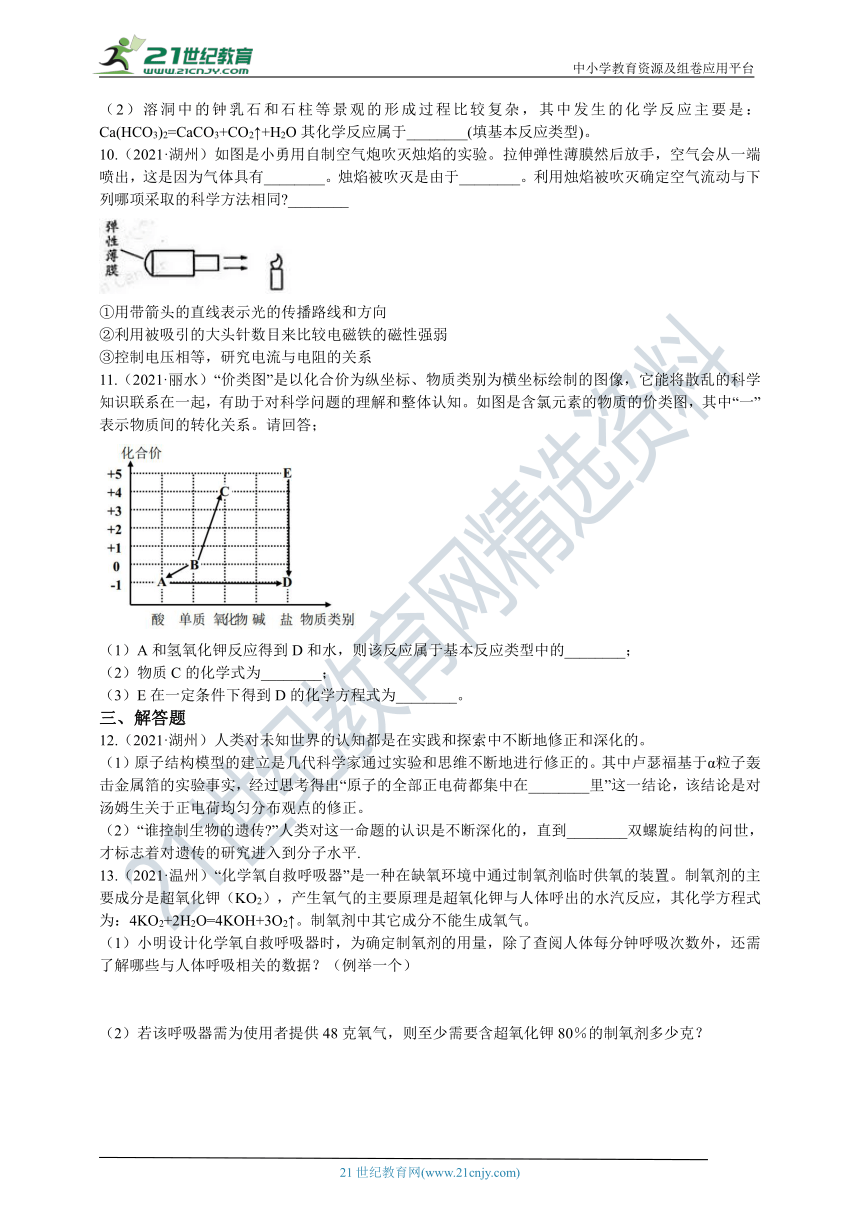

11.(2021·丽水)“价类图”是以化合价为纵坐标、物质类别为横坐标绘制的图像,它能将散乱的科学知识联系在一起,有助于对科学问题的理解和整体认知。如图是含氯元素的物质的价类图,其中“一”表示物质间的转化关系。请回答;

(1)A和氢氧化钾反应得到D和水,则该反应属于基本反应类型中的________;

(2)物质C的化学式为________;

(3)E在一定条件下得到D的化学方程式为________。

三、解答题

12.(2021·湖州)人类对未知世界的认知都是在实践和探索中不断地修正和深化的。

(1)原子结构模型的建立是几代科学家通过实验和思维不断地进行修正的。其中卢瑟福基于α粒子轰击金属箔的实验事实,经过思考得出“原子的全部正电荷都集中在________里”这一结论,该结论是对汤姆生关于正电荷均匀分布观点的修正。

(2)“谁控制生物的遗传 ”人类对这一命题的认识是不断深化的,直到________双螺旋结构的问世,才标志着对遗传的研究进入到分子水平.

13.(2021·温州)“化学氧自救呼吸器”是一种在缺氧环境中通过制氧剂临时供氧的装置。制氧剂的主要成分是超氧化钾(KO2),产生氧气的主要原理是超氧化钾与人体呼出的水汽反应,其化学方程式为:4KO2+2H2O=4KOH+3O2↑。制氧剂中其它成分不能生成氧气。

(1)小明设计化学氧自救呼吸器时,为确定制氧剂的用量,除了查阅人体每分钟呼吸次数外,还需了解哪些与人体呼吸相关的数据?(例举一个)

(2)若该呼吸器需为使用者提供48克氧气,则至少需要含超氧化钾80%的制氧剂多少克?

(3)小明设计了如图甲、乙两种化学氧自救呼吸器,其内部气体路径如图所示。你认为哪种方案更合理?说明理由:________。

14.(2021·绍兴)按我国政府要求2021年1月1日起餐饮行业已禁用不可降解的一次性塑料吸管,取而代之的是一些可降解的环保吸管,环保纸吸管的主要成分是纤维素,化学式为(C6H10O5)n,而原来塑料吸管的主要成分是聚丙烯,化学式为(C3H6)n。

(1)纤维素是一种________(选填“有机物”或“无机物”)。

(2)纤维素分子中,氢、氧原子的个数比为 ________ 。

(3)计算32.4克纤维素中所含碳元素质量与多少克聚丙烯中所含碳元素质量相同

15.(2021·绍兴) 2021年3月,中央财经会议明确把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,争取在2060年前实现碳中和。“碳中和”是指在一定时间内产生的二氧化碳排放总量,通过二氧化碳去除手段来抵消掉这部

分碳排放,达到“净零排放”的目的。

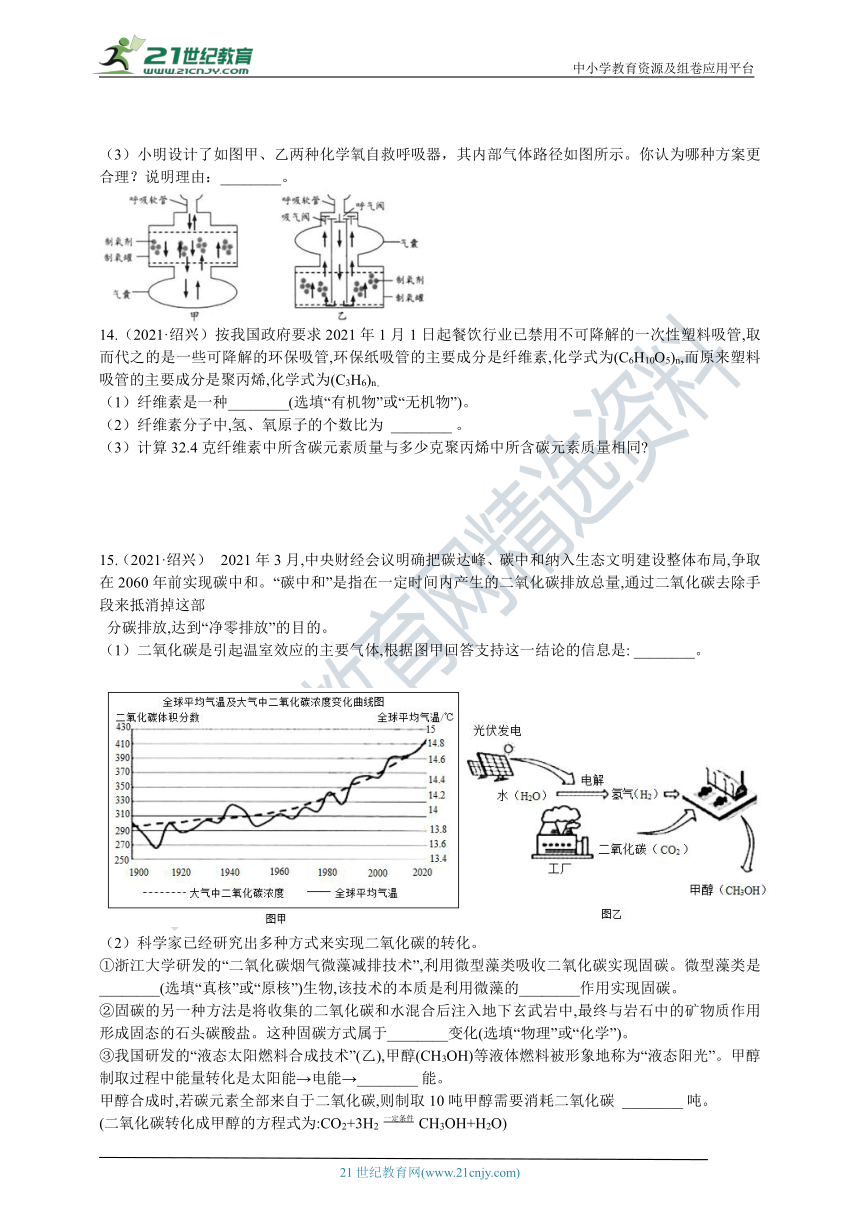

(1)二氧化碳是引起温室效应的主要气体,根据图甲回答支持这一结论的信息是: ________。

(2)科学家已经研究出多种方式来实现二氧化碳的转化。

①浙江大学研发的“二氧化碳烟气微藻减排技术”,利用微型藻类吸收二氧化碳实现固碳。微型藻类是________(选填“真核”或“原核”)生物,该技术的本质是利用微藻的________作用实现固碳。

②固碳的另一种方法是将收集的二氧化碳和水混合后注入地下玄武岩中,最终与岩石中的矿物质作用形成固态的石头碳酸盐。这种固碳方式属于________变化(选填“物理”或“化学”)。

③我国研发的“液态太阳燃料合成技术”(乙),甲醇(CH3OH)等液体燃料被形象地称为“液态阳光”。甲醇制取过程中能量转化是太阳能→电能→________ 能。

甲醇合成时,若碳元素全部来自于二氧化碳,则制取10吨甲醇需要消耗二氧化碳 ________ 吨。

(二氧化碳转化成甲醇的方程式为:CO2+3H2 一定条件 CH3OH+H2O)

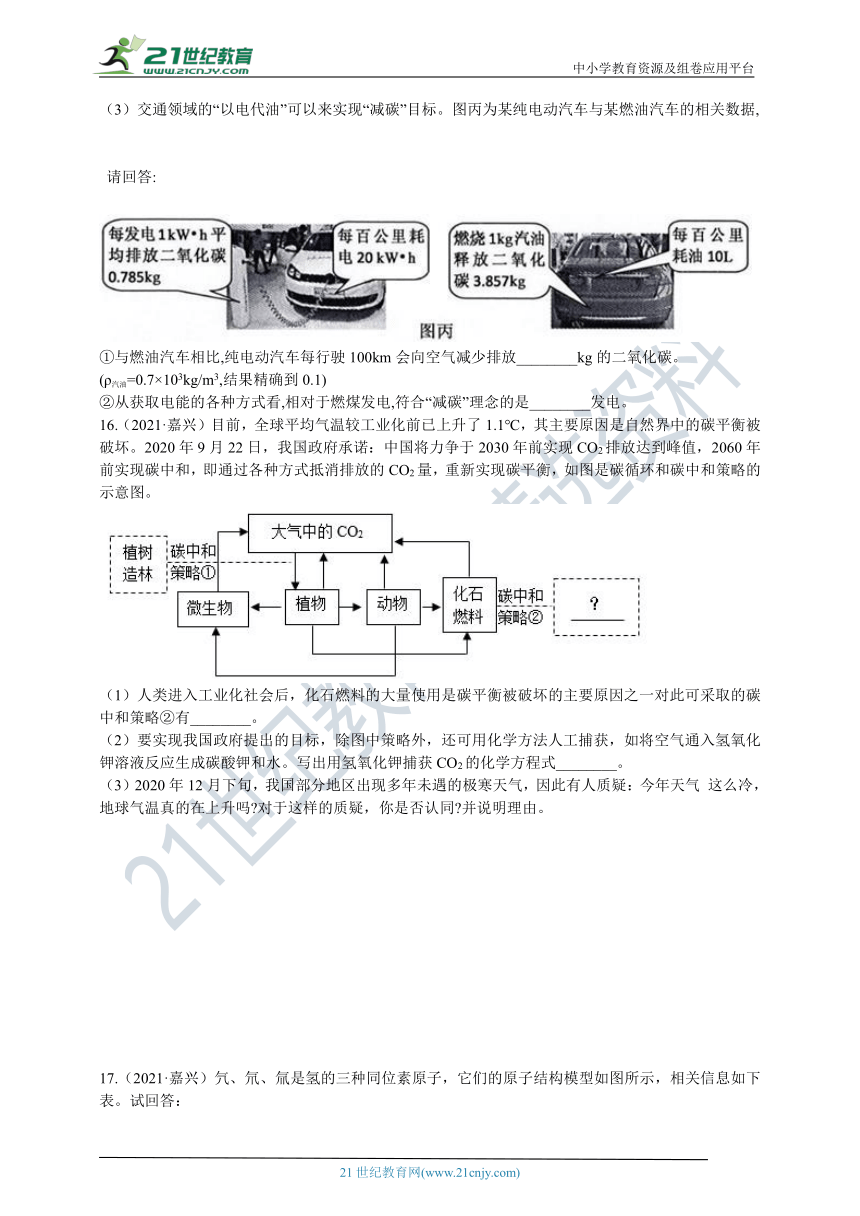

(3)交通领域的“以电代油”可以来实现“减碳”目标。图丙为某纯电动汽车与某燃油汽车的相关数据,

请回答:

①与燃油汽车相比,纯电动汽车每行驶100km会向空气减少排放________kg的二氧化碳。

(ρ汽油=0.7×103kg/m3,结果精确到0.1)

②从获取电能的各种方式看,相对于燃煤发电,符合“减碳”理念的是________发电。

16.(2021·嘉兴)目前,全球平均气温较工业化前已上升了1.1℃,其主要原因是自然界中的碳平衡被破坏。2020年9月22日,我国政府承诺:中国将力争于2030年前实现CO2排放达到峰值,2060年前实现碳中和,即通过各种方式抵消排放的CO2量,重新实现碳平衡,如图是碳循环和碳中和策略的示意图。

(1)人类进入工业化社会后,化石燃料的大量使用是碳平衡被破坏的主要原因之一对此可采取的碳中和策略②有________。

(2)要实现我国政府提出的目标,除图中策略外,还可用化学方法人工捕获,如将空气通入氢氧化钾溶液反应生成碳酸钾和水。写出用氢氧化钾捕获CO2的化学方程式________。

(3)2020年12月下旬,我国部分地区出现多年未遇的极寒天气,因此有人质疑:今年天气 这么冷,地球气温真的在上升吗 对于这样的质疑,你是否认同 并说明理由。

17.(2021·嘉兴)氕、氘、氚是氢的三种同位素原子,它们的原子结构模型如图所示,相关信息如下表。试回答:

名称 符号 相对原子质量

氕 H 1

氘 D 2

氚 T 3

(1)超重水有一定的放射性。一个超重水分子由两个氚原子和一个氧原子构成,其化学式可表示为T2O。T2O中T的化合价为________。

(2)重水是由氘和氧组成的化合物,化学式可表示为D2O,重水和普通水化学性质相似。在海水中重水的质量约占0.02%,则100吨海水中所含氘的质量是多少

(3)原子结构模型中的“ ”表示的粒子是________。

18.(2021·嘉兴)小嘉发现:向碳酸钠溶液中倾倒稀盐酸,很快就产生了气泡;向碳酸钠溶液中逐滴加入稀盐酸,滴加一定量后才有气泡产生。查阅资料:向碳酸钠溶液中逐滴加入稀盐酸,先发生的反应是Na2CO3+HCl==NaCl+NaHCO3;当Na2CO3全部转化成NaHCO3后,再发生反应NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑。为此他用如图所示装置进行了如下实验:

(1)步骤二中,观察到烧杯中澄清石灰水________。

(2)上述实验中,加入稀盐酸多少克后,才开始产生二氧化碳

(3)向一定量碳酸钠溶液中无论是倾倒还是逐滴加入足量的稀盐酸,完全反应后产生二氧化碳质量是相同的,其本质原因是什么

19.(2021·湖州)市场上常见的苏打水有苏打气泡水和无汽苏打水两种。它们的主要成分中都含有碳酸氢钠,俗称小苏打,具有以下性质。

性质一:2NaHCO3=Na2CO3+CO2↑+H2O,(NaHCO3在50℃以上开始逐渐分解)

性质二:NaHCO+HCl==NaCl+H2O+ CO2↑

(1)苏打气泡水中含有大量二氧化碳,瓶盖一打开就有大量气泡产生,所以叫气泡水。无汽苏打水则不含二氧化碳,但小明认为他喝人体内也会产生二氧化碳,主要是利用了碳酸氢钠的性质________(选填“一”或“二”),理由是________。

(2)小明查阅了相关资料想自制苏打水,于是购买了一袋小苏打,包装袋上标注的碳酸氢钠含量是99%。真的有这么高吗 小明取了10克小苏打样品放入装置,逐次加入稀硫酸进行实验,得到相关数据。请通过计算帮助小明判断包装袋上的标注是否准确。

序号 反应前 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次

加入稀硫酸溶液质量/克 0 10 10 0 10 10

C装置中溶液总质量/克 100.0 101.1 102.2 103.3 104.4 105.0

(2NaHCO3+H2SO4==Na2SO4+2H2O+2CO2↑)

(3)如果去掉装置B,测量结果将会________(选填“偏大”或“偏小”)。

20.(2021·丽水)草木灰(主要成分为K2CO3)是一种常见的肥料。烧制草木灰是我国传统农耕方式,但会造成一定的环境污染。为护卫蓝天白云,我市发布通告,禁止露天烧制草木灰。

(1)从化学肥料分类角度分析,碳酸钾属于________ (填“氮肥”、“磷肥"或“钾肥");

(2)要确认草木灰浸出液中含有 ,需用到的试剂是________;

(3)为测定草木灰中碳酸钾的质量分数,小科进行以下实验:

①取50克样品加入足量的蒸馏水,充分搅拌静置后,将浸出液全部转移到烧杯中;

②在烧杯中加人足量的CaCl2溶液,得到沉淀;

③将沉淀过滤、洗涤、烘干后得到5克固体。

求该样品中碳酸钾的质量分数。(杂质不发生化学反应,K2CO3+CaCl2=2KCl+CaCO3↓ )

21.(2021·丽水)土灶是我国古代劳动人民智慧的结晶,它通常以木柴、秸秆为燃料。目前,我市农村仍有使用土灶做饭的习惯。

小科和小思在爷爷家看到不能移动的土灶(如图甲),他们对土灶产生了好奇,了解到其内部结构如图乙所示:木柴添加通道与烟囱相连,通风道与木柴添加通道通过中间铁栅连通。于是分别设计了移动式土灶(如图丙和丁)。

(1)为使木柴充分燃烧,移动式土灶设计更合理的是________(填"丙”或“丁”);

(2)土灶设计烟囱的作用是________ ;

(3)资料显示:1千克干木柴在土灶中燃烧能产生约)12.5克固体粉尘。从环境保护的角度,提出一条合理建议________。

(4)干木柴的主要成分是纤维素[(C6H10O5)n],纤维索在空气中完全燃烧的化学方程式为;(C6H10O5)n+6nO2 点燃6nCO2+5nH2O。若干木柴中纤维素的质量分数为40.5%,则4000克干木柴中的纤维素完全燃烧会产生二氧化碳多少克?

22.(2021·绍兴)取敞口放置的氢氧化钠溶液于烧杯中,倒入一定量的稀硫酸充分反应。为探究反应后所得溶液X的成分,兴趣小组进行了如下实验(所加试剂均足量):

(1)过滤中玻璃棒的作用是 ________ 。

(2)产生的无色气体是 ________。

(3)溶液X的溶质是________。

(4)计算滤液A中氯化钠的质量。

四、实验探究题

23.(2021·嘉兴)小嘉用H2O2溶液制取氧气时,在烧瓶中加入50毫升水及0.5克MnO2 , 再往分液漏斗中加入30毫升15%的H2O2溶液。为什么要加入50毫升水呢 查阅资料发现:在不加入水时,若注入H2O2溶液速度过快,反应会过于刷烈而引发事故。

【提出问题】水是如何减缓该反应速度的呢

【建立假设】水可以降低H2O2溶液浓度,从而减缓反应速度

【实验方案】他利用如图装置,在相同条件下,分别用30毫升的1%、3%和7%的H2O2溶液进行实验, 观察并比较。

【实验结论】加水降低了H2O2溶液的浓度, 使反应速度变慢。

【交流反思】

(1)为了更好地比较反应的快慢,需控制三次实验中滴加H2O2溶液的________相同。

(2)判断产生氧气的速度时,可以通过观察产生气泡的快慢,还可以比较________。

(3)【继续探究】针对提出的问题,他又利用如图装置,用3%的H2O2溶液分别在0℃、20℃和60℃的条件下进行实验。进行该实验所基于的假设是________。

24.(2021·湖州) 20世纪30年代,美国科学家鲁宾和卡门利用18O分别标记H2O和CO2 , 将C18O2和CO2分别通入含小球藻的H2O和H218O中(如右图所示),迅速收集产生的氧气

(1)18O和16O互为________原子,H218O和H2O以及CO2和C18O2具有相同的化学性质,因此可以用来示踪物质变化情况。

(2)该实验是为了研究________。

(3)该实验必须在________条件下进行。

(4)制备含有较多小球藻的液体时,需在盛有小球藻的液体中加人________(选填“无机盐”或“无机盐和有机物”),并置于适宜环境下培养。

25.(2021·丽水)二氧化碳是光合作用的原料,为探究“大棚中二氧化碳含量变化"。某兴趣小组制作了如图甲所示装置:用干燥、透明的密闭容器模拟大棚,其内放有一株吊兰,传感器测定容器中二氧化碳含量。

在室温25℃时,将装置放在有阳光照射的窗台上,容器中二氧化碳含量随时间变化的曲线如图乙所示(ppm表示百万分之一)。请回答:

(1)实验中发现容器内壁附有较多水球,这些水珠主要通过吊兰的________作用产生;

(2)容器中二氧化碳含量下降的原因是________;

(3)要提高大棚内作物产量,可适当增加大棚中CO2含量,写出一种具体方法________。

26.(2021·丽水)建构合理的思维模型,既能促进深度学习,又能提高思维品质。小科建构了“两组份混合物含量测定"的思维模型;

运用该模型对教材中“测定空气中氧气含量"的实验进行了再探究:忽略含量很低的其它物质,空气可以看成由氮气和氧气组成的两组份混合物。

[探究一]根据沸点低的组份先汽化的性质,测定混合物中某组份的含量。

(1)将空气转变为液态空气,液氮先汽化。从建模角度分析,该操作属于上述思维模型中的________;

(2)[探究二]根据混合物中某组份发生化学反应,测定混合物中某组份的含量。

按图甲装置测定空气中氧气含量时,止水夹最合理的打开时间是________ (填“反应刚结束时”或“冷却到室温时”);

(3)[交流评价]已知:在氧气不充足时,碳与氧气反应生成一氧化碳,一氧化碳不溶于水且不与碱反应。小科用足量木炭替换红磷,等体积氢氧化钠浓溶液替换集气瓶中的水,规范操作后,测得的氧气含量将________(填“偏大”、“偏小”或“不变”);

(4)[继续探究]运用上述思维模型,小科又设计了图乙的实验装置,其“测定空气中氧气含量"的原理是________。

五、综合说理题

27.(2021·丽水)学校组织春游,小科准备了一份“自热火锅”(图甲),他撕开包装看到了内部结构(图乙),并了解到相关信息(图丙)。

小科按食用方法进行如下操作:①加热盒中倒入适量冷水,将发热包放入冷水中:②放上食盒,加入食材并倒入适量的饮用水,扣紧盒盖。在等待食物煮熟过程中,小科发现加热盒逐渐变烫、盒内传出“嘶嘶”的声音、盒盖小孔的上方有水汽。请结合火锅“自热”过程解释盒盖上小孔的作用。

答案解析部分

一、单选题

1. D

解析:“理想实验”虽然也叫做“实验”,但它同前面所说的真实的科学实验是有原则区别的,真实的科学实验是一种实践的活动,而“理想实验”则是一种思维的活动;前者是可以将设计通过物化过程而实现的实验,后者则是由人们在抽象思维中设想出来而实际上无法做到的“实验”.

A、①实验是为了验证焦耳定律的影响因素,采用了转换法观察实验,可以直接得出电流的产热与电阻有关;故A错误;

B、②是验证可燃物燃烧的条件,可以直接得出可燃物燃烧需要温度达到着火点;故B错误;

C、③对比两边的气泡数量的多少,可以得出叶片的下表面气孔比上表面气孔多;故C错误;

D、④牛顿第一定律的适用条件是理想状态下的,实验不可能完成,采用的是推理的方式得出实验结论的;故D正确;

故答案为:D。

2. B

解析:(1)电离时生成的阳离子都是氢离子的化合物是酸,电离时生成的阴离子都是氢氧根离子的化合物是碱。

(2)生物的呼吸作用是把生物体内储存的有机物在氧的参与下进行分解,产生二氧化碳和水,并释放能量的过程; 绿色植物的光合作用是指绿色植物利用光能在叶绿体里把二氧化碳和水等无机物合成有机物,释放氧气,同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中的过程。

(3)二力平衡的条件:大小相等、方向相反、作用在同一直线上、作用在同一物体上;一对相互作用力与一对平衡力的唯一不同是:平衡力作有在同一物体上,而相互作用力作用在两个物体上。

(4)体循环的路线为:左心室→主动脉→全身各级动脉→全身各处毛细血管→全身各级静脉→上、下腔静脉→右心房。肺循环的路线为:右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房。

A、根据酸和碱的概念可知,酸和碱一定含有氢元素,A不符合题意;

B、只有在含叶绿体的细胞才能进行光合作用,并不是所有的细胞都能进行,B符合题意;

C、相互作用力和一对平衡力的相同点是:力的大小相同,方向相反,作用在同一直线上,不同点是 平衡力作用在同一物体上,而相互作用力是作用在不同的物体上,C不符合题意;

D、体循环的路线为:左心室→主动脉→全身各级动脉→全身各处毛细血管→全身各级静脉→上、下腔静脉→右心房。肺循环的路线为:右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房。所以,体循环和肺循环的规律为:心室→动脉→毛细血管→静脉→心房,D不符合题意。

故答案为:B

3. A

解析:(1)结晶的方法:①降温结晶;②蒸发溶剂结晶;

(2)两种化合物相互交换成分,生成两种新的化合物的反应,叫复分解反应;

(3)如果有未溶的物质存在,那么溶液是饱和的;否则,溶液就是不饱和的;

(4)根据质量守恒定律分析判断。

A.苦泉水被加热后,其中的水被蒸发从而析出晶体,即使用了蒸发溶剂的方法获得晶体,故A正确;

B.②的反应为:C+CuSO4Cu+SO2↑+CO2↑,反应物不是两种化合物,肯定不是复分解反应,故B错误;

C.③中没有未溶的晶体,溶液可能恰好饱和,也可能不饱和,故C错误;

D.根据质量守恒定律可知,反应前后元素的种类不变,故D错误。

故选A。

4. C

解析:根据图示中分子构成分析,结合化合物中元素化合价代数和为0、不同种分子性质不同解答。

A、 由分子构成可知,两种物质都由两种元素组成 ,不符合题意;

B、 两种物质中碳元素和硫元素化合价都是+4价,不符合题意;

C、 两种物质的分子构成不同,则化学性质不相同 ,符合题意;

D、 分子中原子空间位置不同是因为A原子种类不同 ,不符合题意;

故选C。

5. A

解析:根据化学变化过程中分子种类一定改变,原子种类一定不变,水的相对分子质量及元素质量比分析。

A、反应前后原子种类不发生改变,符合题意;

B、反应前后分子种类一定发生改变,不符合题意;

C、 水分子的相对分子质量是18 ,不符合题意;

D、 水中氢元素和氧元素的质量比为1:8,不符合题意;

故选A。

6. C

解析:根据向一定质量的Mg(NO3)2和Cu(NO3)2混合溶液中加入锌粉和铁粉的混合物, 锌和铁都能与硝酸铜反应,且锌先反应,然后铁再反应,锌与硝酸铜反应固体质量减少,铁与硝酸铜反应固体质量增加分析。

向一定质量的Mg(NO3)2和Cu(NO3)2混合溶液中加入a克锌粉和铁粉的混合物, 锌和铁都能与硝酸铜反应,不能与硝酸镁反应,且锌与硝酸铜反应固体质量减少,铁与硝酸铜反应固体质量增加,反应后固体质量不变则说明锌和铁都与硝酸铜发生了反应,由金属活动性顺序可知,锌要与硝酸铜反应完全后铁才能与硝酸铜反应,说明反应后锌一定没有剩余,滤渣中一定有铜,一定没有锌,可能有铁,滤液中一定有硝酸镁、硝酸锌、硝酸亚铁,可能有硝酸铜,①滤渣中可能有铜,错误;②向滤渣中加稀盐酸,可能有气泡产生,正确;③滤液中一定有Mg(NO3)2、Zn(NO3)2和Fe(NO3)2,可能有Cu(NO3)2 , 正确;④若忽略过滤操作中溶液损失,滤液中溶质的质量等于原混合溶液溶质的质量,错误。

故选C。

二、填空题

7. (1)弱 (2)-2 (3)中子

解析:(1)根据金的活动性比铜弱分析;

(2)根据化合物中元素化合价代数和为0分析;

(3)根据同种元素中不同种原子中子数不同分析。

(1) 出土的黄金面具仍金光灿灿,而青铜纵目面具已锈迹斑斑,说明铜的发生了缓慢氧化,而金没有,即金的活动性比铜弱;

(2) 二硫化亚铁铜 (CuFeS2),其中铁元素和铜元素均为+2价,根据化合物中元素化合价代数和为0可知,硫元素的化合价为-2价;

(3) 碳-12和碳-14是碳元素的两种同位素原子,它们的主要区别是原子核中的中子数不同;

故答案为:(1)弱;(2)-2;(3)中子。

8. (1)着火点低

(2)提供氧气

解析:(1)燃烧的条件:①有可燃物;②与氧气接触;③温度达到着火点;

(2)氯酸钾以二氧化锰为催化剂,在加热的条件下分解生成氧气和氯化钾,据此分析解答。

(1)古人取火时,用火镰击打火石,产生的火花引燃可燃物,艾绒是一种常用的引燃物,主要是它的着火点低,因而容易点燃。

(2)1830年发明了火柴。原理是将白磷、硫、KClO3、MnO2混合,摩擦后发生KClO3分解等一系列反应,引燃火柴杆。推测KCIO3在此过程中的作用是提供氧气,使燃烧更剧烈。

9. (1)流水

(2)分解反应

解析:(1)外力作用主要表现形式外力作用表现形式多种多样,主要有风化作用、侵蚀作用、搬运作用、沉积作用和固结成岩作用。

(2)分解反应是一种物质反应后生成两种或两种以上物质的反应,简单概括为“一变多”,所以该反应类型中反应物一定是一种,而生成物是两种或两种以上的物质。

(1)溶洞是由于流水的溶蚀作用形成的。

(2) Ca(HCO3)2= CaCO3+CO2↑+H2O , 该化学方程式是一种物质反应后生成两种物质以上的反应,属于分解反应。

故答案为:(1)流水(2)分解反应

10. 惯性;可燃物的温度降低到着火点以下;②

解析:(1)物体保持运动状态不变的性质叫惯性;

(2)灭火的方法:①隔绝可燃物;②隔绝空气;③温度降低到着火点以下;

(3)物理学中对于一些看不见摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些非常直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法,据此分析判断。

(1)拉伸弹性薄膜然后放手,空气会从一端喷出,这是因为气体具有惯性;

(2)烛焰被吹灭是由于风带走了热量,使可燃物的温度降低到着火点以下;

(3)用烛焰被吹灭确定空气流动这个实验使用了转换法。

①用带箭头的直线表示光的传播路线和方向,使用了模型法,故①不合题意;

②利用被吸引的大头针数目来比较电磁铁的磁性强弱,使用了转换法,故②不合题意;

③控制电压相等,研究电流与电阻的关系,使用了控制变量法,故③不合题意。

故选②。

11. (1)复分解反应

(2)ClO2

(3)2KClO2 2KCl+3O2↑

解析:根据所给氯元素化合价及物质类别确定出对应点的物质,再按要求填空分析。

(1) A为盐酸,和氢氧化钾反应得到D和水,D为氯化钾,则该反应属于复分解反应;

(2)物质C为+4价氯的氧化物,化学式为 ClO2 ;

(3) E为+5价氯的盐,在一定条件下得到D,则E为氯酸钾,反应方程式为 2KClO2 2KCl+3O2↑ ;

故答案为:(1)复分解反应;(2) ClO2 ;(3) 2KClO2 2KCl+3O2↑ 。

三、解答题

12. (1)原子核

(2)DNA

解析:(1)根据a粒子散射实验,卢瑟福提出了原子行星模型理论,他认为原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核上,带负电的电子在原子核外绕核做圆周运动,后来的研究表明原子核由带正电的质子与不带电的中子组成。

(2)细胞核中能被碱性染料染成深色的物质叫做染色体,它是由DNA和蛋白质两种物质组成,DNA是主要的遗传物质,它的结构像一个螺旋形的梯子。一条染色体上包含一个DNA分子.一个DNA分子上包含有多个基因,基因是染色体上具有特定遗传信息的DNA片段。

(1)原子核的体积占原子的体积很小,原子核是由质子和中子构成的,质子带正电,中子不带电。原子核上的正电荷和电子所带的负电荷相等,整个原子对外不显电性,但是看不出原子始终在做无规则运动,是电子绕原子核沿一定轨道运动。 其中卢瑟福基于α粒子轰击金属箔的实验事实,经过思考得出“原子的全部正电荷都集中在原子核里”这一结论,该结论是对汤姆生关于正电荷均匀分布观点的修正。

(2)细胞的控制中心是细胞核,细胞核是遗传信息库,细胞核中有染色体,染色体中有DNA,是遗传物质的载体,DNA上有遗传信息,这些信息就是指导和控制细胞中物质和能量变化的一系列指令,也是生物体建造自己生命大厦,直到DNA双螺旋结构的问世,才标志着对遗传的研究进入到分子水平。

故答案为:(1)原子核 (2)DNA

13. (1)呼出气体中的水蒸气含量(或每次呼吸耗氧量。其它合理答案也可)

(2)解:设得到48克氧气需要超氧化钾的质量为x.

4KO2+2H2O=4KOH+ 3O2↑

284 96

x 48克

x=142克

制氧剂质量为: =177.5克

答:至少需要含超氧化钾80%的制氧剂的质量为177.5克。

(3)示例:甲合理,水汽能快速与制氧剂接触,且呼气和吸气时水汽都有机会与制氧剂反应,水汽利用率高。

解析:(1)由方程式可知,知道呼出的气体中的水蒸气的质量或者每次呼吸需要的氧气质量,均可根据化学方程式计算出制氧剂的质量;

(2)已知需要48g氧气,根据方程式列比例方程即可算出KO2的质量,然后利用质量分数的公式即可得出答案;

(3)对比甲乙两种方案可知,甲方案中制氧剂可以与水汽接触两次,而乙方案中由于设置了单独的呼吸通道和吸气通道,制氧剂只能与水汽接触一次,因此甲方案吸收效率更高;

故答案为:(1)呼出气体中的水蒸气含量(或每次呼吸耗氧量。其它合理答案也可) ;

14. (1)有机物

(2)2:1

(3)32.4克纤维素中所含碳元素质量:32.4克×(72n/162n)=14.4克

含碳元素质量相同的聚丙烯为:14.4克/(36n/42n)=16.8克

解析:(1)根据含碳化合物为有机物分析;

(2)根据化学式右下角数字为原子个数比分析;

(3)根据元素质量为物质质量×元素质量分数分析。

(1) 纤维素是一种有机物;

(2)由化学式可知, 纤维素分子中,氢、氧原子的个数比为10:5=2:1;

故答案为:(1)有机物;(2)2:1;(3)16.8克。

15. (1)大气中二氧化碳浓度升高,全球平均气温也升高,且趋势相同(合理即可)

(2)真核;光合;化学;化学;13.75

(3)11.3;光伏(水力、风力等合理即可)

解析:碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内,直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放,实现二氧化碳的“零排放”。化学变化是指相互接触的分子间发生原子或电子的转换或转移,生成新的分子并伴有能量的变化的过程,其实质是旧键的断裂和新键的生成。

(1)图甲中显示大气中二氧化碳浓度升高时,大气温度也在升高,可以说明二氧化碳是引起温室效应的主要气体;

(2) ① 藻类具有成形的细胞核,属于真核生物;微藻能够通过光合作用吸收二氧化碳;

② 二氧化碳加水与矿物质作用形成碳酸盐,有新物质的生成,因此该过程属于化学变化;

③ 二氧化碳和氢气在一定条件下生成甲醇,其中涉及的能量转化是把太阳能最终转化为甲醇中的化学能储存;

设消耗CO2X吨

CO2+3H2一琮条件CH3OH+H2O

44 32

X 10t

X=13.75t;

(3)由图可知,电动车每行驶100km会释放20×0.785kg=15.7kgCO2;

而燃油车每行驶100km会释放10×10-3m3×0.7×10kg/m3×3.857= 26.99kgCO2 ,

则少释放CO226.999kg-15.7kg=11.299kg=11.3kg;

符合减碳的理念,则说明新的发电方式没有产生二氧化碳,如光伏发电、水力发电、风力发电、地热能发电等等;

故答案为:(1)大气中二氧化碳浓度升高,全球平均气温也升高,且趋势相同(合理即可) ;(2)真核;光合;化学;化学;13.75;(3)11.3; 光伏(水力、风力等合理即可) 。

16. (1)节能减排,改善能源结构等

(2)2KOH+CO2=K2CO3+H2O

(3)示例:不认同:2020年12月我国部分地区出现的板端低天气,在空间与时间上都属

于个例,事实上温室气体的增加,导致全球极端天气频发;这种空间与时间上的

极端天气作为个例不能否定全球气温整体上升这一事实。

示例:不认同:2020年中国部分地区出现的低端天气只是个别时间或地区的偶然性气

温下降特例;或2020年中国部分地区出现的低端天气不能作为否定地球整体气

温上升的依据。

端天气是个例;认为个例能够否定全球气温上升的趋势。

示例:不认同:2020年是例外,可能是气温测量有误。

示例:全球气温是呈下降趋势,或地球气温是反复多变的。

解析:(1)既然化石能源是造成碳平衡破坏的主要原因,那么就要尽可能的减小化石能源的使用,并且寻找新能源替代化石能源,从而改变能源结构。

(2)确定反应物、反应条件和生成物,然后写出反应的化学方程式;

(3)要得到某个结论,不能只依靠一个数据,而是需要大量的数据才能说明问题,据此分析解答。

(1)人类进入工业化社会后,化石燃料的大量使用是碳平衡被破坏的主要原因之一对此可采取的碳中和策略②有:节能减排,改善能源结构等。

(2)氢氧化钾与二氧化碳反应,生成碳酸钾和水,方程式为: 2KOH+CO2=K2CO3+H2O ;

(3)我不认同这样的质疑,因为:2020年12月我国部分地区出现的板端低天气,在空间与时间上都属于个例,事实上温室气体的增加,导致全球极端天气频发;这种空间与时间上的极端天气作为个例不能否定全球气温整体上升这一事实。

17. (1)+1

(2)解:重水中氘的质量分数=

100t海水中所含氘的质量=100t×0.02%×20%=0.004t=4kg

答:100t海水中所含的质量为4kg。

(3)中子

解析:(1)具有相同质子数和不同中子数的原子成为同位素原子,据此分析解答;

(2)在化学式中,正负化合价的代数和为零,据此分析计算;

(3)首先根据化学式计算出重水中氘的质量分数,在用海水的质量×重水的质量分数×氘的质量分数计算出海水中含有氘的质量。

(1)根据图片可知,三种原子中 的个数不同,根据“同位素原子中子数不同”可知,它表示中子。

(2)在T2O中O元素的化合价为-2价,根据正负化合价代数和为零得到:2x+(-2)=0,解得:x=+1价。

(3)重水中氘的质量分数= ;

100t海水中所含氘的质量=100t×0.02%×20%=0.004t=4kg;

18. (1)变浑浊

(2)解:加入稀盐酸的质量为x后,才开始产生二氧化碳。

Na2CO3+ HCl=NaCl+NaHCO3

106 36.5

10g×10.6% x×7.3%

x=5g

答:加入稀盐酸的质量5克后,才开始产生二氧化碳。

(3)两种方式都是碳酸钠中碳元素全部转化为二氧化碳中的碳元素。

解析:(1)澄清石灰水与二氧化碳反应变浑浊。

(2)写出碳酸钠和稀盐酸反应的方程式,根据溶液质量×溶质质量分数得到碳酸钠的质量,然后利用方程式计算出稀盐酸溶液的质量即可。

(3)根据质量守恒定律分析解答。

二氧化碳与澄清的石灰水中的氢氧化钙反应,生成碳酸钙白色沉淀,从而使石灰水变浑浊。

19. (1)二;人体内不能达到50℃的温度或人体的胃内有盐酸

(2)解:mCO2=105g-100g=5g

2NaHCO3+H2SO4=Na2SO4+2H2O+ 2CO2↑

168 88

x 5g

x=9.55g

碳酸氢钠的质量分数为:

(3)偏大

解析:(1)根据体内温度不能达到50℃的温度及碳酸氢钠与酸反应产生二氧化碳分析;

(2)根据生成二氧化碳的质量代入方程式,利用方程式中物质间质量关系计算碳酸氢钠分析;

(3)根据去掉B装置空气中二氧化碳会使结果偏大分析。

(1)因人体内不能达到50℃的温度,但人体的胃内有盐酸,碳酸氢钠与胃酸反应产生二氧化碳,利用了碳酸氢钠与酸反应的性质;

(3)去掉装置B,则空气中二氧化碳会进入C中,使得结果偏大;

故答案为:(1)二;人体内不能达到50℃的温度或人体的胃内有盐酸;(2)95.5%;(3)偏大。

20. (1)钾肥

(2)稀盐酸和氢氧化钙溶液

(3)解:设样品中碳酸钾的质量为x

K2CO3+CaCl2=2KCl+ CaCO3↓

138 100

x 5克

,

解得:x=6.9克

K2CO3%= ×100%=13.8%

答:样品中碳酸钾的质量分数为13.8%。

解析:(1)根据含有钾元素的化合物可作钾肥分析;

(2)根据碳酸盐与酸反应生成二氧化碳分析;

(3)根据生成碳酸钙的质量代入方程式中,利用方程式中物质间质量关系计算碳酸钾的质量分析。

(1)碳酸钾含有植物所需钾元素,属于钾肥;

(2)要证明碳酸根离子,需用到酸和氢氧化钙溶液,通过加酸产生二氧化碳气体来验证;

故答案为:(1)钾肥;(2)稀盐酸和氢氧化钙溶液 ;(3)13.8%。

21. (1)丁

(2)有利于冷热空气形成对流,有利于可燃物充分燃烧,有利于排出气体和烟尘

(3)加装除尘装置(或改进土灶结构)

(4)解:设4000克干木柴中的纤维素完全燃烧产生二氧化碳质量为x

(C6H10O5)n+6nO2 点燃 6nCO2+5nH2O

162n 264n

4000克×40.5% x

162n:264n=4000克×40.5%,

解得x=2640克

答:4000克干木柴中的纤维素完全燃烧产生二氧化碳质量为2640克。

解析:(1)根据木柴充分燃烧,需通入充足的氧气分析;

(2)根据加烟囱有利于冷热空气形成对流,有利于可燃物充分燃烧等 分析;

(3)根据木柴燃烧产生粉尘分析;

(4)根据 干木柴中的纤维素的质量利用方程式中物质间质量关系计算产生二氧化碳质量分析。

(1)要使木柴充分燃烧,需通入充足的氧气, 移动式土灶丁更合理;

(2) 土灶设计烟囱有利于冷热空气形成对流,有利于可燃物充分燃烧,有利于排出气体和烟尘 ;

(3)由资料可知,干木柴在土灶中燃烧会产生粉尘,应加装除尘装置;

故答案为:(1)丁;(2) 有利于冷热空气形成对流,有利于可燃物充分燃烧,有利于排出气体和烟尘 ;(3) 加装除尘装置(或改进土灶结构) ;(4) 2640克 。

22. (1)引流

(2)CO2

(3)NaOH 、Na2CO3、Na2SO4

(4)设反应生成的氯化钠的质量为X

Na2SO4+BaCl2= BaSO4↓+ 2NaCl

233 117

4.66克 X

X=2.34克

设反应生成的氯化钠的质量为Y

Na2 CO3+BaCl2= BaCO3↓+ 2NaCl

197 117

7.88克 X

Y=4.68克

氯化钠的质量为2.34克+4.68克=7.02克

解析:(1)根据过滤时玻璃棒作用是引流分析;

(2)根据碳酸钡与酸反应产生二氧化碳分析;

(3)根据碳酸钡溶于酸,硫酸钡不溶于酸,氢氧化钠溶液呈碱性分析;

(4)根据产生碳酸钡和硫酸钡的质量代入方程式,利用方程式计算生成氯化钠分析。

(1)过滤时玻璃棒作用是引流;

(2)加入氯化钡产生能与硝酸反应且生成气体的固体甲,则甲中含有碳酸钡沉淀,无色气体为二氧化碳;

(3)溶液X加入氯化钡产生部分溶于硝酸的沉淀,则沉淀为碳酸钡和硫酸钡,则X中含有硫酸钠和碳酸钠,加氯化钡所得溶液加无色酚酞,呈红色,说明含氢氧化钠,故溶液X中溶质为 NaOH 、Na2CO3、Na2SO4 ;

故答案为:(1)引流;(2) CO2 ;(3) NaOH 、Na2CO3、Na2SO4 ;(4)7.02g。

四、实验探究题

23. (1)速度

(2)相同时间内收集到氧气的体积

(3)水可以降低温度,减缓反应的速度

解析:(1)在反应过程中,如果滴加过氧化氢溶液的速度过快,也会造成溶液浓度的增大,从而对实验探究的问题产生影响;

(2)氧气产生的速度其实就是气泡生成的速度,可以用相同时间比体积或相同体积比时间的方法来确定速度的大小;

(3)分析对实验的描述中哪个因素发生改变,从而确定猜想的因素即可。

(1)为了更好地比较反应的快慢,需控制三次实验中滴加H2O2溶液的速度相同。

(2)判断产生氧气的速度时,可以通过观察产生气泡的快慢,还可以比较:相同时间内收集到氧气的体积;

(3)用3%的H2O2溶液分别在0℃、20℃和60℃的条件下进行实验,变量是温度,因此该实验基于的假设为:水可以降低温度,减缓反应的速度。

24. (1)同位素

(2)光合作用产生的氧气中的氧元素来源于二氧化碳还是水

(3)有光

(4)无机盐

解析:本题为实验探究题,分析题中信息,生成的O2中的氧元素与H2O中的氧元素一致,故得出“光合作用释放的氧气中的氧元素来自水”的结论。光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化为储存着能量的有机物,并释放氧气的过程。

(1)18O和16O的质子数相同而中子数不同,互为同位素。

(2)光合作用我们可以用表示式来表示:CO2+H2O有机物(储存着能量)+O2

, 由于在第一组实验中向绿色植物提供H2O和C18O2, 如果光合作用释放的氧全部来自于H2O,那么表达式可以表示为:C18O2+H2O有机物(储存着能量)+O2, 从表达式中可看出O原子来自于H2O,而不来自于C18O2, 因为C18O2的氧原子已经做了标记18。由于在第二组实验中向同种植物提供H218O和CO2, 如果光合作用释放的氧全部来自于H2O,那么表达式为:

CO2+H218O有机物(储存着能量)+18O2 , 从表达式中就可很明显地看出18O原子是来自于H218O,而不是来自于CO2, 因为CO2的氧原子没有做标记,而第一组实验产生的物质为O2, 第二组实验产生的物质为18O2 , 因此该实验是为了研究光合作用产生的氧气中的氧元素来源于二氧化碳还是水。

(3)由于绿色植物需要光合作用,因此该实验必须在有光条件下进行。

(4)小球藻可以吸收无机盐,同时通过光合作用吸收其中的二氧化碳。

故答案为:(1)同位素(2)光合作用产生的氧气中的氧元素来源于二氧化碳和水(3)有光(4)无机盐

25. (1)蒸腾

(2)吊兰的光合作用速率大于呼吸作用,使二氧化碳的消耗量大于释放量

(3)施用二氧化碳气肥.燃烧木炭、稀盐酸与大理石反应等

解析:控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程。

(1)密封装置内的水珠,主要是来自于吊兰的蒸腾作用;

(2)吊兰放在光照下,可以进行光合作用消耗二氧化碳,由于其始终在进行呼吸作用释放二氧化碳,因此光合作用速率要大于呼吸作用速率,这样装置内的二氧化碳含量才会降低;

(3)在大棚中增加CO2含量的方法常见的是放入适量干冰、在大棚中烧炭、或者用石灰石与稀盐酸反应等;

故答案为:(1)蒸腾;(2) 吊兰的光合作用速率大于呼吸作用,使二氧化碳的消耗量大于释放量;(3) 施用二氧化碳气肥.燃烧木炭、稀盐酸与大理石反应等.

26. (1)分离转移

(2)冷却到室温时

(3)偏小

(4)铜和装置中的氧气反应,生成氧化铜固体。装置内的气体冷却到室温时,注射器内减少的体积即为装置内氧气的体积,氧气的体积与反应前装置内的总体积之比即为氧气的含量

解析:根据分离液态空气的原理、测氧气体积含量的原理分析,测定氧气含量时要用物质与氧气反应,使装置内压强减少,液体补充减少的氧气体积,从而得出氧气体积。

(1) 将空气转变为液态空气,液氮先汽化 ,属于分离转移;

(2)气体的体积容易受温度的影响,若不冷却至室温,测出的气体体积就会偏大,则氧气的体积就会偏小;为使结果更准确,测定空气中氧气含量时,止水夹要在冷却至室温时打开;

(3) 在氧气不充足时,碳与氧气反应生成一氧化碳,一氧化碳不溶于水且不与碱反应 ,则用足量木炭替换红磷,等体积氢氧化钠浓溶液替换集气瓶中的水,规范操作后,因碳燃烧会生成CO,使得测得的氧气含量将偏小;

(4)图乙测氧气含量的原理是铜和装置中的氧气反应,生成氧化铜固体。装置内的气体冷却到室温时,注射器内减少的体积即为装置内氧气的体积,氧气的体积与反应前装置内的总体积之比即为氧气的含量 ;

故答案为:(1)分离转移;(2)冷却到室温时;(3)偏小;(4) 铜和装置中的氧气反应,生成氧化铜固体。装置内的气体冷却到室温时,注射器内减少的体积即为装置内氧气的体积,氧气的体积与反应前装置内的总体积之比即为氧气的含量 。

五、综合说理题

27. 示例:氧化钙和水反应生成氢氧化钙,并产生大量的热。铝粉在碱性热水中能反应产生氢气,缓慢放热。氢气和水汽化产生的水蒸气使盒内气压变大。盒内的空气、氢气、水蒸气在受热后,体积膨胀,也使盒内气压变大。盒盖上的小孔便于气体排出,避免盒内气压过大,造成危险。

示例1:氧化钙和水反应生成氢氧化钙,并产生大量的热。铝粉在碱性热水中能反应产生氢气,缓慢放热。盒内的空气、氢气在受热后,体积膨胀,使盒内气压变大。盒盖上的小孔便于气体排出,避免盒内气压过大,造成危险。

示例2:氧化钙和水反应生成氢氧化钙,并产生大量的热。铝粉在碱性热水中能反应产生氢气,缓慢放热。氢气和水汽化产生的水蒸气使盒内气压变大。盒盖上的小孔便于气体排出,避免盒内气压过大,造成危险。

示例1:氧化钙和水反应生成氢氧化钙,并产生大量的热。盒内的空气、氢气在受热后,体积膨胀,使盒内气压变大。盒盖上的小孔便于气体排出,避免盒内气压过大,造成危险。

示例2:铝粉在碱性热水中能反应产生氢气,缓慢放热。盒内的空气、氢气在受热后,体积膨胀,使盒内气压变大。盒盖上的小孔便于气体排出,避免盒内气压过大,造成危险。

示例1:盒道上的小孔便于气体排出,避免盒内气压过大,适成危险。

示例2:氧化钙和水反应生成氢氧化钙、并产生大量的热。

示例3:铝粉在碱性热水中能反应产生氢气,缓慢放热。盒盖上的小孔便于气体排出,避免盒内气压过大,造成危险。

解析:根据火锅中药品放热时气体体积膨胀,盒内气压变大, 盒盖上的小孔便于气体排出,避免盒内气压过大,造成危险分析。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2021年科学中考真题分类汇编14:化学基础2

一、单选题

1.(2021·绍兴)以可靠的实验事实为基础,通过推理得出结论的研究方法称为科学推理法。下列结论通过这种方法得出的是( )

A. ①电流产生的热量与电阻大小有关 B. ②可燃物燃烧需要温度达到着火点

C. ③叶片的下表面一般气孔数目较多 D. ④牛顿第一定律

2.(2021·嘉兴)利用图形对概念间的关系进行归纳梳理,可以直观地反映两者的个性和共性。下列图形中左右两部分表示两个概念的个性,相交部分表示它们的共性,其中归纳梳理错误的是( )

A. B.

C. D.

3.(2021·嘉兴)北宋沈括在《梦溪笔谈》中记载了用“苦泉水”制取钢的方法,其主要生产流程如图所示。下列解释合理的是( )

A. ①通过蒸发溶剂可获得晶体 B. ②是通过复分解反应获得铜

C. ③所得硫酸钢溶液一定是饱和的 D. ④说明铁元素变成了铜元素

4.(2021·湖州)二氧化碳和二氧化硫都是由AB2型分子构成的物质,但分子中A原子和B原子的空间位置不同,其模型如右图所示。根据此模型,下列叙述错误的是( )

A. 两种物质都由两种元素组成 B. 两种物质中碳元素和硫元素化合价相同

C. 两种物质的化学性质相同 D. 分子中原子空间位置不同是因为A原子种类不同

5.(2021·丽水)相比于普通汽车,氢燃料电池车的排放物只有水,没有其它污染物。如图是氢燃料电池内发生反应的微观示意图,从图中获得的信息正确的是( )

A. 反应前后原子种类不变 B. 反应前后分子种类不变

C. 水分子的相对分子质量是18克 D. 水中氢元素和氧元素的质量比为2:1

6.(2021·绍兴)向一定质量的Mg(NO3)2和Cu(NO3)2混合溶液中加入a克锌粉和铁粉的混合物,充分反应后过滤,得到不饱和的滤液和滤渣,将滤渣洗涤、干燥后再称量,得到的固体质量仍为a克。下列分析合理的是( )

①滤渣中可能有铜 ②向滤渣中加稀盐酸,可能有气泡产生

③滤液中一定有Mg(NO3)2、Zn(NO3)2和Fe(NO3)2,可能有Cu(NO3)2

④若忽略过滤操作中溶液损失,滤液中溶质的质量一定大于原混合溶液溶质的质量

A. ①② B. ①③ C. ②③ D. ②④

二、填空题

7.(2021·绍兴) 2021年3月,四川三星堆遗址进行了新一轮考古发掘。至今三星堆已出土了黄金面具、青铜纵目面具等一批珍贵文物,如图。

(1)出土的黄金面具仍金光灿灿,而青铜纵目面具已锈迹斑斑,这说明金的活动性比铜________(选填“强”或“弱”)。

(2)古代制作青铜器的铜来源于铜矿,如黄铜矿。黄铜矿的主要成分为二硫化亚铁铜 (CuFeS2),其中铁元素和铜元素均为+2价,硫元素的化合价为 ________。

(3)应用碳-14测出三星堆遗址距今3000年左右,碳-12和碳-14是碳元素的两种同位素原子,它们的主要区别是原子核中________ 数不同。

8.(2021·嘉兴)火是文明的起源,人类取火的方法经过了漫长的演变过程。

(1)古人取火时,用火镰击打火石,产生的火花引燃可燃物,艾绒是一种常用的引燃物,主要是它的________,因而容易点燃。

(2)1830年发明了火柴。原理是将白磷、硫、KClO3、MnO2混合,摩擦后发生KClO3分解等一系列反应,引燃火柴杆。推测KClO3在此过程中的作用是________,使燃烧更剧烈。

9.(2021·湖州)如图是某同学在旅游时拍摄的一张溶洞照片。

(1)形成溶洞的主要外力是________(选填“流水”或“风力”)。

(2)溶洞中的钟乳石和石柱等景观的形成过程比较复杂,其中发生的化学反应主要是:Ca(HCO3)2=CaCO3+CO2↑+H2O其化学反应属于________(填基本反应类型)。

10.(2021·湖州)如图是小勇用自制空气炮吹灭烛焰的实验。拉伸弹性薄膜然后放手,空气会从一端喷出,这是因为气体具有________。烛焰被吹灭是由于________。利用烛焰被吹灭确定空气流动与下列哪项采取的科学方法相同 ________

①用带箭头的直线表示光的传播路线和方向

②利用被吸引的大头针数目来比较电磁铁的磁性强弱

③控制电压相等,研究电流与电阻的关系

11.(2021·丽水)“价类图”是以化合价为纵坐标、物质类别为横坐标绘制的图像,它能将散乱的科学知识联系在一起,有助于对科学问题的理解和整体认知。如图是含氯元素的物质的价类图,其中“一”表示物质间的转化关系。请回答;

(1)A和氢氧化钾反应得到D和水,则该反应属于基本反应类型中的________;

(2)物质C的化学式为________;

(3)E在一定条件下得到D的化学方程式为________。

三、解答题

12.(2021·湖州)人类对未知世界的认知都是在实践和探索中不断地修正和深化的。

(1)原子结构模型的建立是几代科学家通过实验和思维不断地进行修正的。其中卢瑟福基于α粒子轰击金属箔的实验事实,经过思考得出“原子的全部正电荷都集中在________里”这一结论,该结论是对汤姆生关于正电荷均匀分布观点的修正。

(2)“谁控制生物的遗传 ”人类对这一命题的认识是不断深化的,直到________双螺旋结构的问世,才标志着对遗传的研究进入到分子水平.

13.(2021·温州)“化学氧自救呼吸器”是一种在缺氧环境中通过制氧剂临时供氧的装置。制氧剂的主要成分是超氧化钾(KO2),产生氧气的主要原理是超氧化钾与人体呼出的水汽反应,其化学方程式为:4KO2+2H2O=4KOH+3O2↑。制氧剂中其它成分不能生成氧气。

(1)小明设计化学氧自救呼吸器时,为确定制氧剂的用量,除了查阅人体每分钟呼吸次数外,还需了解哪些与人体呼吸相关的数据?(例举一个)

(2)若该呼吸器需为使用者提供48克氧气,则至少需要含超氧化钾80%的制氧剂多少克?

(3)小明设计了如图甲、乙两种化学氧自救呼吸器,其内部气体路径如图所示。你认为哪种方案更合理?说明理由:________。

14.(2021·绍兴)按我国政府要求2021年1月1日起餐饮行业已禁用不可降解的一次性塑料吸管,取而代之的是一些可降解的环保吸管,环保纸吸管的主要成分是纤维素,化学式为(C6H10O5)n,而原来塑料吸管的主要成分是聚丙烯,化学式为(C3H6)n。

(1)纤维素是一种________(选填“有机物”或“无机物”)。

(2)纤维素分子中,氢、氧原子的个数比为 ________ 。

(3)计算32.4克纤维素中所含碳元素质量与多少克聚丙烯中所含碳元素质量相同

15.(2021·绍兴) 2021年3月,中央财经会议明确把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局,争取在2060年前实现碳中和。“碳中和”是指在一定时间内产生的二氧化碳排放总量,通过二氧化碳去除手段来抵消掉这部

分碳排放,达到“净零排放”的目的。

(1)二氧化碳是引起温室效应的主要气体,根据图甲回答支持这一结论的信息是: ________。

(2)科学家已经研究出多种方式来实现二氧化碳的转化。

①浙江大学研发的“二氧化碳烟气微藻减排技术”,利用微型藻类吸收二氧化碳实现固碳。微型藻类是________(选填“真核”或“原核”)生物,该技术的本质是利用微藻的________作用实现固碳。

②固碳的另一种方法是将收集的二氧化碳和水混合后注入地下玄武岩中,最终与岩石中的矿物质作用形成固态的石头碳酸盐。这种固碳方式属于________变化(选填“物理”或“化学”)。

③我国研发的“液态太阳燃料合成技术”(乙),甲醇(CH3OH)等液体燃料被形象地称为“液态阳光”。甲醇制取过程中能量转化是太阳能→电能→________ 能。

甲醇合成时,若碳元素全部来自于二氧化碳,则制取10吨甲醇需要消耗二氧化碳 ________ 吨。

(二氧化碳转化成甲醇的方程式为:CO2+3H2 一定条件 CH3OH+H2O)

(3)交通领域的“以电代油”可以来实现“减碳”目标。图丙为某纯电动汽车与某燃油汽车的相关数据,

请回答:

①与燃油汽车相比,纯电动汽车每行驶100km会向空气减少排放________kg的二氧化碳。

(ρ汽油=0.7×103kg/m3,结果精确到0.1)

②从获取电能的各种方式看,相对于燃煤发电,符合“减碳”理念的是________发电。

16.(2021·嘉兴)目前,全球平均气温较工业化前已上升了1.1℃,其主要原因是自然界中的碳平衡被破坏。2020年9月22日,我国政府承诺:中国将力争于2030年前实现CO2排放达到峰值,2060年前实现碳中和,即通过各种方式抵消排放的CO2量,重新实现碳平衡,如图是碳循环和碳中和策略的示意图。

(1)人类进入工业化社会后,化石燃料的大量使用是碳平衡被破坏的主要原因之一对此可采取的碳中和策略②有________。

(2)要实现我国政府提出的目标,除图中策略外,还可用化学方法人工捕获,如将空气通入氢氧化钾溶液反应生成碳酸钾和水。写出用氢氧化钾捕获CO2的化学方程式________。

(3)2020年12月下旬,我国部分地区出现多年未遇的极寒天气,因此有人质疑:今年天气 这么冷,地球气温真的在上升吗 对于这样的质疑,你是否认同 并说明理由。

17.(2021·嘉兴)氕、氘、氚是氢的三种同位素原子,它们的原子结构模型如图所示,相关信息如下表。试回答:

名称 符号 相对原子质量

氕 H 1

氘 D 2

氚 T 3

(1)超重水有一定的放射性。一个超重水分子由两个氚原子和一个氧原子构成,其化学式可表示为T2O。T2O中T的化合价为________。

(2)重水是由氘和氧组成的化合物,化学式可表示为D2O,重水和普通水化学性质相似。在海水中重水的质量约占0.02%,则100吨海水中所含氘的质量是多少

(3)原子结构模型中的“ ”表示的粒子是________。

18.(2021·嘉兴)小嘉发现:向碳酸钠溶液中倾倒稀盐酸,很快就产生了气泡;向碳酸钠溶液中逐滴加入稀盐酸,滴加一定量后才有气泡产生。查阅资料:向碳酸钠溶液中逐滴加入稀盐酸,先发生的反应是Na2CO3+HCl==NaCl+NaHCO3;当Na2CO3全部转化成NaHCO3后,再发生反应NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑。为此他用如图所示装置进行了如下实验:

(1)步骤二中,观察到烧杯中澄清石灰水________。

(2)上述实验中,加入稀盐酸多少克后,才开始产生二氧化碳

(3)向一定量碳酸钠溶液中无论是倾倒还是逐滴加入足量的稀盐酸,完全反应后产生二氧化碳质量是相同的,其本质原因是什么

19.(2021·湖州)市场上常见的苏打水有苏打气泡水和无汽苏打水两种。它们的主要成分中都含有碳酸氢钠,俗称小苏打,具有以下性质。

性质一:2NaHCO3=Na2CO3+CO2↑+H2O,(NaHCO3在50℃以上开始逐渐分解)

性质二:NaHCO+HCl==NaCl+H2O+ CO2↑

(1)苏打气泡水中含有大量二氧化碳,瓶盖一打开就有大量气泡产生,所以叫气泡水。无汽苏打水则不含二氧化碳,但小明认为他喝人体内也会产生二氧化碳,主要是利用了碳酸氢钠的性质________(选填“一”或“二”),理由是________。

(2)小明查阅了相关资料想自制苏打水,于是购买了一袋小苏打,包装袋上标注的碳酸氢钠含量是99%。真的有这么高吗 小明取了10克小苏打样品放入装置,逐次加入稀硫酸进行实验,得到相关数据。请通过计算帮助小明判断包装袋上的标注是否准确。

序号 反应前 第1次 第2次 第3次 第4次 第5次

加入稀硫酸溶液质量/克 0 10 10 0 10 10

C装置中溶液总质量/克 100.0 101.1 102.2 103.3 104.4 105.0

(2NaHCO3+H2SO4==Na2SO4+2H2O+2CO2↑)

(3)如果去掉装置B,测量结果将会________(选填“偏大”或“偏小”)。

20.(2021·丽水)草木灰(主要成分为K2CO3)是一种常见的肥料。烧制草木灰是我国传统农耕方式,但会造成一定的环境污染。为护卫蓝天白云,我市发布通告,禁止露天烧制草木灰。

(1)从化学肥料分类角度分析,碳酸钾属于________ (填“氮肥”、“磷肥"或“钾肥");

(2)要确认草木灰浸出液中含有 ,需用到的试剂是________;

(3)为测定草木灰中碳酸钾的质量分数,小科进行以下实验:

①取50克样品加入足量的蒸馏水,充分搅拌静置后,将浸出液全部转移到烧杯中;

②在烧杯中加人足量的CaCl2溶液,得到沉淀;

③将沉淀过滤、洗涤、烘干后得到5克固体。

求该样品中碳酸钾的质量分数。(杂质不发生化学反应,K2CO3+CaCl2=2KCl+CaCO3↓ )

21.(2021·丽水)土灶是我国古代劳动人民智慧的结晶,它通常以木柴、秸秆为燃料。目前,我市农村仍有使用土灶做饭的习惯。

小科和小思在爷爷家看到不能移动的土灶(如图甲),他们对土灶产生了好奇,了解到其内部结构如图乙所示:木柴添加通道与烟囱相连,通风道与木柴添加通道通过中间铁栅连通。于是分别设计了移动式土灶(如图丙和丁)。

(1)为使木柴充分燃烧,移动式土灶设计更合理的是________(填"丙”或“丁”);

(2)土灶设计烟囱的作用是________ ;

(3)资料显示:1千克干木柴在土灶中燃烧能产生约)12.5克固体粉尘。从环境保护的角度,提出一条合理建议________。

(4)干木柴的主要成分是纤维素[(C6H10O5)n],纤维索在空气中完全燃烧的化学方程式为;(C6H10O5)n+6nO2 点燃6nCO2+5nH2O。若干木柴中纤维素的质量分数为40.5%,则4000克干木柴中的纤维素完全燃烧会产生二氧化碳多少克?

22.(2021·绍兴)取敞口放置的氢氧化钠溶液于烧杯中,倒入一定量的稀硫酸充分反应。为探究反应后所得溶液X的成分,兴趣小组进行了如下实验(所加试剂均足量):

(1)过滤中玻璃棒的作用是 ________ 。

(2)产生的无色气体是 ________。

(3)溶液X的溶质是________。

(4)计算滤液A中氯化钠的质量。

四、实验探究题

23.(2021·嘉兴)小嘉用H2O2溶液制取氧气时,在烧瓶中加入50毫升水及0.5克MnO2 , 再往分液漏斗中加入30毫升15%的H2O2溶液。为什么要加入50毫升水呢 查阅资料发现:在不加入水时,若注入H2O2溶液速度过快,反应会过于刷烈而引发事故。

【提出问题】水是如何减缓该反应速度的呢

【建立假设】水可以降低H2O2溶液浓度,从而减缓反应速度

【实验方案】他利用如图装置,在相同条件下,分别用30毫升的1%、3%和7%的H2O2溶液进行实验, 观察并比较。

【实验结论】加水降低了H2O2溶液的浓度, 使反应速度变慢。

【交流反思】

(1)为了更好地比较反应的快慢,需控制三次实验中滴加H2O2溶液的________相同。

(2)判断产生氧气的速度时,可以通过观察产生气泡的快慢,还可以比较________。

(3)【继续探究】针对提出的问题,他又利用如图装置,用3%的H2O2溶液分别在0℃、20℃和60℃的条件下进行实验。进行该实验所基于的假设是________。

24.(2021·湖州) 20世纪30年代,美国科学家鲁宾和卡门利用18O分别标记H2O和CO2 , 将C18O2和CO2分别通入含小球藻的H2O和H218O中(如右图所示),迅速收集产生的氧气

(1)18O和16O互为________原子,H218O和H2O以及CO2和C18O2具有相同的化学性质,因此可以用来示踪物质变化情况。

(2)该实验是为了研究________。

(3)该实验必须在________条件下进行。

(4)制备含有较多小球藻的液体时,需在盛有小球藻的液体中加人________(选填“无机盐”或“无机盐和有机物”),并置于适宜环境下培养。

25.(2021·丽水)二氧化碳是光合作用的原料,为探究“大棚中二氧化碳含量变化"。某兴趣小组制作了如图甲所示装置:用干燥、透明的密闭容器模拟大棚,其内放有一株吊兰,传感器测定容器中二氧化碳含量。

在室温25℃时,将装置放在有阳光照射的窗台上,容器中二氧化碳含量随时间变化的曲线如图乙所示(ppm表示百万分之一)。请回答:

(1)实验中发现容器内壁附有较多水球,这些水珠主要通过吊兰的________作用产生;

(2)容器中二氧化碳含量下降的原因是________;

(3)要提高大棚内作物产量,可适当增加大棚中CO2含量,写出一种具体方法________。

26.(2021·丽水)建构合理的思维模型,既能促进深度学习,又能提高思维品质。小科建构了“两组份混合物含量测定"的思维模型;

运用该模型对教材中“测定空气中氧气含量"的实验进行了再探究:忽略含量很低的其它物质,空气可以看成由氮气和氧气组成的两组份混合物。

[探究一]根据沸点低的组份先汽化的性质,测定混合物中某组份的含量。

(1)将空气转变为液态空气,液氮先汽化。从建模角度分析,该操作属于上述思维模型中的________;

(2)[探究二]根据混合物中某组份发生化学反应,测定混合物中某组份的含量。

按图甲装置测定空气中氧气含量时,止水夹最合理的打开时间是________ (填“反应刚结束时”或“冷却到室温时”);

(3)[交流评价]已知:在氧气不充足时,碳与氧气反应生成一氧化碳,一氧化碳不溶于水且不与碱反应。小科用足量木炭替换红磷,等体积氢氧化钠浓溶液替换集气瓶中的水,规范操作后,测得的氧气含量将________(填“偏大”、“偏小”或“不变”);

(4)[继续探究]运用上述思维模型,小科又设计了图乙的实验装置,其“测定空气中氧气含量"的原理是________。

五、综合说理题

27.(2021·丽水)学校组织春游,小科准备了一份“自热火锅”(图甲),他撕开包装看到了内部结构(图乙),并了解到相关信息(图丙)。

小科按食用方法进行如下操作:①加热盒中倒入适量冷水,将发热包放入冷水中:②放上食盒,加入食材并倒入适量的饮用水,扣紧盒盖。在等待食物煮熟过程中,小科发现加热盒逐渐变烫、盒内传出“嘶嘶”的声音、盒盖小孔的上方有水汽。请结合火锅“自热”过程解释盒盖上小孔的作用。

答案解析部分

一、单选题

1. D

解析:“理想实验”虽然也叫做“实验”,但它同前面所说的真实的科学实验是有原则区别的,真实的科学实验是一种实践的活动,而“理想实验”则是一种思维的活动;前者是可以将设计通过物化过程而实现的实验,后者则是由人们在抽象思维中设想出来而实际上无法做到的“实验”.

A、①实验是为了验证焦耳定律的影响因素,采用了转换法观察实验,可以直接得出电流的产热与电阻有关;故A错误;

B、②是验证可燃物燃烧的条件,可以直接得出可燃物燃烧需要温度达到着火点;故B错误;

C、③对比两边的气泡数量的多少,可以得出叶片的下表面气孔比上表面气孔多;故C错误;

D、④牛顿第一定律的适用条件是理想状态下的,实验不可能完成,采用的是推理的方式得出实验结论的;故D正确;

故答案为:D。

2. B

解析:(1)电离时生成的阳离子都是氢离子的化合物是酸,电离时生成的阴离子都是氢氧根离子的化合物是碱。

(2)生物的呼吸作用是把生物体内储存的有机物在氧的参与下进行分解,产生二氧化碳和水,并释放能量的过程; 绿色植物的光合作用是指绿色植物利用光能在叶绿体里把二氧化碳和水等无机物合成有机物,释放氧气,同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中的过程。

(3)二力平衡的条件:大小相等、方向相反、作用在同一直线上、作用在同一物体上;一对相互作用力与一对平衡力的唯一不同是:平衡力作有在同一物体上,而相互作用力作用在两个物体上。

(4)体循环的路线为:左心室→主动脉→全身各级动脉→全身各处毛细血管→全身各级静脉→上、下腔静脉→右心房。肺循环的路线为:右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房。

A、根据酸和碱的概念可知,酸和碱一定含有氢元素,A不符合题意;

B、只有在含叶绿体的细胞才能进行光合作用,并不是所有的细胞都能进行,B符合题意;

C、相互作用力和一对平衡力的相同点是:力的大小相同,方向相反,作用在同一直线上,不同点是 平衡力作用在同一物体上,而相互作用力是作用在不同的物体上,C不符合题意;

D、体循环的路线为:左心室→主动脉→全身各级动脉→全身各处毛细血管→全身各级静脉→上、下腔静脉→右心房。肺循环的路线为:右心室→肺动脉→肺部毛细血管→肺静脉→左心房。所以,体循环和肺循环的规律为:心室→动脉→毛细血管→静脉→心房,D不符合题意。

故答案为:B

3. A

解析:(1)结晶的方法:①降温结晶;②蒸发溶剂结晶;

(2)两种化合物相互交换成分,生成两种新的化合物的反应,叫复分解反应;

(3)如果有未溶的物质存在,那么溶液是饱和的;否则,溶液就是不饱和的;

(4)根据质量守恒定律分析判断。

A.苦泉水被加热后,其中的水被蒸发从而析出晶体,即使用了蒸发溶剂的方法获得晶体,故A正确;

B.②的反应为:C+CuSO4Cu+SO2↑+CO2↑,反应物不是两种化合物,肯定不是复分解反应,故B错误;

C.③中没有未溶的晶体,溶液可能恰好饱和,也可能不饱和,故C错误;

D.根据质量守恒定律可知,反应前后元素的种类不变,故D错误。

故选A。

4. C

解析:根据图示中分子构成分析,结合化合物中元素化合价代数和为0、不同种分子性质不同解答。

A、 由分子构成可知,两种物质都由两种元素组成 ,不符合题意;

B、 两种物质中碳元素和硫元素化合价都是+4价,不符合题意;

C、 两种物质的分子构成不同,则化学性质不相同 ,符合题意;

D、 分子中原子空间位置不同是因为A原子种类不同 ,不符合题意;

故选C。

5. A

解析:根据化学变化过程中分子种类一定改变,原子种类一定不变,水的相对分子质量及元素质量比分析。

A、反应前后原子种类不发生改变,符合题意;

B、反应前后分子种类一定发生改变,不符合题意;

C、 水分子的相对分子质量是18 ,不符合题意;

D、 水中氢元素和氧元素的质量比为1:8,不符合题意;

故选A。

6. C

解析:根据向一定质量的Mg(NO3)2和Cu(NO3)2混合溶液中加入锌粉和铁粉的混合物, 锌和铁都能与硝酸铜反应,且锌先反应,然后铁再反应,锌与硝酸铜反应固体质量减少,铁与硝酸铜反应固体质量增加分析。

向一定质量的Mg(NO3)2和Cu(NO3)2混合溶液中加入a克锌粉和铁粉的混合物, 锌和铁都能与硝酸铜反应,不能与硝酸镁反应,且锌与硝酸铜反应固体质量减少,铁与硝酸铜反应固体质量增加,反应后固体质量不变则说明锌和铁都与硝酸铜发生了反应,由金属活动性顺序可知,锌要与硝酸铜反应完全后铁才能与硝酸铜反应,说明反应后锌一定没有剩余,滤渣中一定有铜,一定没有锌,可能有铁,滤液中一定有硝酸镁、硝酸锌、硝酸亚铁,可能有硝酸铜,①滤渣中可能有铜,错误;②向滤渣中加稀盐酸,可能有气泡产生,正确;③滤液中一定有Mg(NO3)2、Zn(NO3)2和Fe(NO3)2,可能有Cu(NO3)2 , 正确;④若忽略过滤操作中溶液损失,滤液中溶质的质量等于原混合溶液溶质的质量,错误。

故选C。

二、填空题

7. (1)弱 (2)-2 (3)中子

解析:(1)根据金的活动性比铜弱分析;

(2)根据化合物中元素化合价代数和为0分析;

(3)根据同种元素中不同种原子中子数不同分析。

(1) 出土的黄金面具仍金光灿灿,而青铜纵目面具已锈迹斑斑,说明铜的发生了缓慢氧化,而金没有,即金的活动性比铜弱;

(2) 二硫化亚铁铜 (CuFeS2),其中铁元素和铜元素均为+2价,根据化合物中元素化合价代数和为0可知,硫元素的化合价为-2价;

(3) 碳-12和碳-14是碳元素的两种同位素原子,它们的主要区别是原子核中的中子数不同;

故答案为:(1)弱;(2)-2;(3)中子。

8. (1)着火点低

(2)提供氧气

解析:(1)燃烧的条件:①有可燃物;②与氧气接触;③温度达到着火点;

(2)氯酸钾以二氧化锰为催化剂,在加热的条件下分解生成氧气和氯化钾,据此分析解答。

(1)古人取火时,用火镰击打火石,产生的火花引燃可燃物,艾绒是一种常用的引燃物,主要是它的着火点低,因而容易点燃。

(2)1830年发明了火柴。原理是将白磷、硫、KClO3、MnO2混合,摩擦后发生KClO3分解等一系列反应,引燃火柴杆。推测KCIO3在此过程中的作用是提供氧气,使燃烧更剧烈。

9. (1)流水

(2)分解反应

解析:(1)外力作用主要表现形式外力作用表现形式多种多样,主要有风化作用、侵蚀作用、搬运作用、沉积作用和固结成岩作用。

(2)分解反应是一种物质反应后生成两种或两种以上物质的反应,简单概括为“一变多”,所以该反应类型中反应物一定是一种,而生成物是两种或两种以上的物质。

(1)溶洞是由于流水的溶蚀作用形成的。

(2) Ca(HCO3)2= CaCO3+CO2↑+H2O , 该化学方程式是一种物质反应后生成两种物质以上的反应,属于分解反应。

故答案为:(1)流水(2)分解反应

10. 惯性;可燃物的温度降低到着火点以下;②

解析:(1)物体保持运动状态不变的性质叫惯性;

(2)灭火的方法:①隔绝可燃物;②隔绝空气;③温度降低到着火点以下;

(3)物理学中对于一些看不见摸不着的现象或不易直接测量的物理量,通常用一些非常直观的现象去认识或用易测量的物理量间接测量,这种研究问题的方法叫转换法,据此分析判断。

(1)拉伸弹性薄膜然后放手,空气会从一端喷出,这是因为气体具有惯性;

(2)烛焰被吹灭是由于风带走了热量,使可燃物的温度降低到着火点以下;

(3)用烛焰被吹灭确定空气流动这个实验使用了转换法。

①用带箭头的直线表示光的传播路线和方向,使用了模型法,故①不合题意;

②利用被吸引的大头针数目来比较电磁铁的磁性强弱,使用了转换法,故②不合题意;

③控制电压相等,研究电流与电阻的关系,使用了控制变量法,故③不合题意。

故选②。

11. (1)复分解反应

(2)ClO2

(3)2KClO2 2KCl+3O2↑

解析:根据所给氯元素化合价及物质类别确定出对应点的物质,再按要求填空分析。

(1) A为盐酸,和氢氧化钾反应得到D和水,D为氯化钾,则该反应属于复分解反应;

(2)物质C为+4价氯的氧化物,化学式为 ClO2 ;

(3) E为+5价氯的盐,在一定条件下得到D,则E为氯酸钾,反应方程式为 2KClO2 2KCl+3O2↑ ;

故答案为:(1)复分解反应;(2) ClO2 ;(3) 2KClO2 2KCl+3O2↑ 。

三、解答题

12. (1)原子核

(2)DNA

解析:(1)根据a粒子散射实验,卢瑟福提出了原子行星模型理论,他认为原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在原子核上,带负电的电子在原子核外绕核做圆周运动,后来的研究表明原子核由带正电的质子与不带电的中子组成。

(2)细胞核中能被碱性染料染成深色的物质叫做染色体,它是由DNA和蛋白质两种物质组成,DNA是主要的遗传物质,它的结构像一个螺旋形的梯子。一条染色体上包含一个DNA分子.一个DNA分子上包含有多个基因,基因是染色体上具有特定遗传信息的DNA片段。

(1)原子核的体积占原子的体积很小,原子核是由质子和中子构成的,质子带正电,中子不带电。原子核上的正电荷和电子所带的负电荷相等,整个原子对外不显电性,但是看不出原子始终在做无规则运动,是电子绕原子核沿一定轨道运动。 其中卢瑟福基于α粒子轰击金属箔的实验事实,经过思考得出“原子的全部正电荷都集中在原子核里”这一结论,该结论是对汤姆生关于正电荷均匀分布观点的修正。

(2)细胞的控制中心是细胞核,细胞核是遗传信息库,细胞核中有染色体,染色体中有DNA,是遗传物质的载体,DNA上有遗传信息,这些信息就是指导和控制细胞中物质和能量变化的一系列指令,也是生物体建造自己生命大厦,直到DNA双螺旋结构的问世,才标志着对遗传的研究进入到分子水平。

故答案为:(1)原子核 (2)DNA

13. (1)呼出气体中的水蒸气含量(或每次呼吸耗氧量。其它合理答案也可)

(2)解:设得到48克氧气需要超氧化钾的质量为x.

4KO2+2H2O=4KOH+ 3O2↑

284 96

x 48克

x=142克

制氧剂质量为: =177.5克

答:至少需要含超氧化钾80%的制氧剂的质量为177.5克。

(3)示例:甲合理,水汽能快速与制氧剂接触,且呼气和吸气时水汽都有机会与制氧剂反应,水汽利用率高。

解析:(1)由方程式可知,知道呼出的气体中的水蒸气的质量或者每次呼吸需要的氧气质量,均可根据化学方程式计算出制氧剂的质量;

(2)已知需要48g氧气,根据方程式列比例方程即可算出KO2的质量,然后利用质量分数的公式即可得出答案;

(3)对比甲乙两种方案可知,甲方案中制氧剂可以与水汽接触两次,而乙方案中由于设置了单独的呼吸通道和吸气通道,制氧剂只能与水汽接触一次,因此甲方案吸收效率更高;

故答案为:(1)呼出气体中的水蒸气含量(或每次呼吸耗氧量。其它合理答案也可) ;

14. (1)有机物

(2)2:1

(3)32.4克纤维素中所含碳元素质量:32.4克×(72n/162n)=14.4克

含碳元素质量相同的聚丙烯为:14.4克/(36n/42n)=16.8克

解析:(1)根据含碳化合物为有机物分析;

(2)根据化学式右下角数字为原子个数比分析;

(3)根据元素质量为物质质量×元素质量分数分析。

(1) 纤维素是一种有机物;

(2)由化学式可知, 纤维素分子中,氢、氧原子的个数比为10:5=2:1;

故答案为:(1)有机物;(2)2:1;(3)16.8克。

15. (1)大气中二氧化碳浓度升高,全球平均气温也升高,且趋势相同(合理即可)

(2)真核;光合;化学;化学;13.75

(3)11.3;光伏(水力、风力等合理即可)

解析:碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内,直接或间接产生的温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,抵消自身产生的二氧化碳排放,实现二氧化碳的“零排放”。化学变化是指相互接触的分子间发生原子或电子的转换或转移,生成新的分子并伴有能量的变化的过程,其实质是旧键的断裂和新键的生成。

(1)图甲中显示大气中二氧化碳浓度升高时,大气温度也在升高,可以说明二氧化碳是引起温室效应的主要气体;

(2) ① 藻类具有成形的细胞核,属于真核生物;微藻能够通过光合作用吸收二氧化碳;

② 二氧化碳加水与矿物质作用形成碳酸盐,有新物质的生成,因此该过程属于化学变化;

③ 二氧化碳和氢气在一定条件下生成甲醇,其中涉及的能量转化是把太阳能最终转化为甲醇中的化学能储存;

设消耗CO2X吨

CO2+3H2一琮条件CH3OH+H2O

44 32

X 10t

X=13.75t;

(3)由图可知,电动车每行驶100km会释放20×0.785kg=15.7kgCO2;

而燃油车每行驶100km会释放10×10-3m3×0.7×10kg/m3×3.857= 26.99kgCO2 ,

则少释放CO226.999kg-15.7kg=11.299kg=11.3kg;

符合减碳的理念,则说明新的发电方式没有产生二氧化碳,如光伏发电、水力发电、风力发电、地热能发电等等;

故答案为:(1)大气中二氧化碳浓度升高,全球平均气温也升高,且趋势相同(合理即可) ;(2)真核;光合;化学;化学;13.75;(3)11.3; 光伏(水力、风力等合理即可) 。

16. (1)节能减排,改善能源结构等

(2)2KOH+CO2=K2CO3+H2O

(3)示例:不认同:2020年12月我国部分地区出现的板端低天气,在空间与时间上都属

于个例,事实上温室气体的增加,导致全球极端天气频发;这种空间与时间上的

极端天气作为个例不能否定全球气温整体上升这一事实。

示例:不认同:2020年中国部分地区出现的低端天气只是个别时间或地区的偶然性气

温下降特例;或2020年中国部分地区出现的低端天气不能作为否定地球整体气

温上升的依据。

端天气是个例;认为个例能够否定全球气温上升的趋势。

示例:不认同:2020年是例外,可能是气温测量有误。

示例:全球气温是呈下降趋势,或地球气温是反复多变的。

解析:(1)既然化石能源是造成碳平衡破坏的主要原因,那么就要尽可能的减小化石能源的使用,并且寻找新能源替代化石能源,从而改变能源结构。

(2)确定反应物、反应条件和生成物,然后写出反应的化学方程式;

(3)要得到某个结论,不能只依靠一个数据,而是需要大量的数据才能说明问题,据此分析解答。

(1)人类进入工业化社会后,化石燃料的大量使用是碳平衡被破坏的主要原因之一对此可采取的碳中和策略②有:节能减排,改善能源结构等。

(2)氢氧化钾与二氧化碳反应,生成碳酸钾和水,方程式为: 2KOH+CO2=K2CO3+H2O ;

(3)我不认同这样的质疑,因为:2020年12月我国部分地区出现的板端低天气,在空间与时间上都属于个例,事实上温室气体的增加,导致全球极端天气频发;这种空间与时间上的极端天气作为个例不能否定全球气温整体上升这一事实。

17. (1)+1

(2)解:重水中氘的质量分数=

100t海水中所含氘的质量=100t×0.02%×20%=0.004t=4kg

答:100t海水中所含的质量为4kg。

(3)中子

解析:(1)具有相同质子数和不同中子数的原子成为同位素原子,据此分析解答;

(2)在化学式中,正负化合价的代数和为零,据此分析计算;

(3)首先根据化学式计算出重水中氘的质量分数,在用海水的质量×重水的质量分数×氘的质量分数计算出海水中含有氘的质量。

(1)根据图片可知,三种原子中 的个数不同,根据“同位素原子中子数不同”可知,它表示中子。

(2)在T2O中O元素的化合价为-2价,根据正负化合价代数和为零得到:2x+(-2)=0,解得:x=+1价。

(3)重水中氘的质量分数= ;

100t海水中所含氘的质量=100t×0.02%×20%=0.004t=4kg;

18. (1)变浑浊

(2)解:加入稀盐酸的质量为x后,才开始产生二氧化碳。

Na2CO3+ HCl=NaCl+NaHCO3

106 36.5

10g×10.6% x×7.3%

x=5g

答:加入稀盐酸的质量5克后,才开始产生二氧化碳。

(3)两种方式都是碳酸钠中碳元素全部转化为二氧化碳中的碳元素。

解析:(1)澄清石灰水与二氧化碳反应变浑浊。

(2)写出碳酸钠和稀盐酸反应的方程式,根据溶液质量×溶质质量分数得到碳酸钠的质量,然后利用方程式计算出稀盐酸溶液的质量即可。

(3)根据质量守恒定律分析解答。

二氧化碳与澄清的石灰水中的氢氧化钙反应,生成碳酸钙白色沉淀,从而使石灰水变浑浊。

19. (1)二;人体内不能达到50℃的温度或人体的胃内有盐酸

(2)解:mCO2=105g-100g=5g

2NaHCO3+H2SO4=Na2SO4+2H2O+ 2CO2↑

168 88

x 5g

x=9.55g

碳酸氢钠的质量分数为:

(3)偏大

解析:(1)根据体内温度不能达到50℃的温度及碳酸氢钠与酸反应产生二氧化碳分析;

(2)根据生成二氧化碳的质量代入方程式,利用方程式中物质间质量关系计算碳酸氢钠分析;

(3)根据去掉B装置空气中二氧化碳会使结果偏大分析。

(1)因人体内不能达到50℃的温度,但人体的胃内有盐酸,碳酸氢钠与胃酸反应产生二氧化碳,利用了碳酸氢钠与酸反应的性质;

(3)去掉装置B,则空气中二氧化碳会进入C中,使得结果偏大;

故答案为:(1)二;人体内不能达到50℃的温度或人体的胃内有盐酸;(2)95.5%;(3)偏大。

20. (1)钾肥

(2)稀盐酸和氢氧化钙溶液

(3)解:设样品中碳酸钾的质量为x

K2CO3+CaCl2=2KCl+ CaCO3↓

138 100

x 5克

,

解得:x=6.9克

K2CO3%= ×100%=13.8%

答:样品中碳酸钾的质量分数为13.8%。

解析:(1)根据含有钾元素的化合物可作钾肥分析;

(2)根据碳酸盐与酸反应生成二氧化碳分析;

(3)根据生成碳酸钙的质量代入方程式中,利用方程式中物质间质量关系计算碳酸钾的质量分析。

(1)碳酸钾含有植物所需钾元素,属于钾肥;

(2)要证明碳酸根离子,需用到酸和氢氧化钙溶液,通过加酸产生二氧化碳气体来验证;

故答案为:(1)钾肥;(2)稀盐酸和氢氧化钙溶液 ;(3)13.8%。

21. (1)丁

(2)有利于冷热空气形成对流,有利于可燃物充分燃烧,有利于排出气体和烟尘

(3)加装除尘装置(或改进土灶结构)

(4)解:设4000克干木柴中的纤维素完全燃烧产生二氧化碳质量为x

(C6H10O5)n+6nO2 点燃 6nCO2+5nH2O

162n 264n

4000克×40.5% x

162n:264n=4000克×40.5%,

解得x=2640克

答:4000克干木柴中的纤维素完全燃烧产生二氧化碳质量为2640克。

解析:(1)根据木柴充分燃烧,需通入充足的氧气分析;

(2)根据加烟囱有利于冷热空气形成对流,有利于可燃物充分燃烧等 分析;

(3)根据木柴燃烧产生粉尘分析;

(4)根据 干木柴中的纤维素的质量利用方程式中物质间质量关系计算产生二氧化碳质量分析。

(1)要使木柴充分燃烧,需通入充足的氧气, 移动式土灶丁更合理;

(2) 土灶设计烟囱有利于冷热空气形成对流,有利于可燃物充分燃烧,有利于排出气体和烟尘 ;

(3)由资料可知,干木柴在土灶中燃烧会产生粉尘,应加装除尘装置;

故答案为:(1)丁;(2) 有利于冷热空气形成对流,有利于可燃物充分燃烧,有利于排出气体和烟尘 ;(3) 加装除尘装置(或改进土灶结构) ;(4) 2640克 。

22. (1)引流

(2)CO2

(3)NaOH 、Na2CO3、Na2SO4

(4)设反应生成的氯化钠的质量为X

Na2SO4+BaCl2= BaSO4↓+ 2NaCl

233 117

4.66克 X

X=2.34克

设反应生成的氯化钠的质量为Y

Na2 CO3+BaCl2= BaCO3↓+ 2NaCl

197 117

7.88克 X

Y=4.68克

氯化钠的质量为2.34克+4.68克=7.02克

解析:(1)根据过滤时玻璃棒作用是引流分析;

(2)根据碳酸钡与酸反应产生二氧化碳分析;

(3)根据碳酸钡溶于酸,硫酸钡不溶于酸,氢氧化钠溶液呈碱性分析;

(4)根据产生碳酸钡和硫酸钡的质量代入方程式,利用方程式计算生成氯化钠分析。

(1)过滤时玻璃棒作用是引流;

(2)加入氯化钡产生能与硝酸反应且生成气体的固体甲,则甲中含有碳酸钡沉淀,无色气体为二氧化碳;

(3)溶液X加入氯化钡产生部分溶于硝酸的沉淀,则沉淀为碳酸钡和硫酸钡,则X中含有硫酸钠和碳酸钠,加氯化钡所得溶液加无色酚酞,呈红色,说明含氢氧化钠,故溶液X中溶质为 NaOH 、Na2CO3、Na2SO4 ;

故答案为:(1)引流;(2) CO2 ;(3) NaOH 、Na2CO3、Na2SO4 ;(4)7.02g。

四、实验探究题

23. (1)速度

(2)相同时间内收集到氧气的体积

(3)水可以降低温度,减缓反应的速度

解析:(1)在反应过程中,如果滴加过氧化氢溶液的速度过快,也会造成溶液浓度的增大,从而对实验探究的问题产生影响;

(2)氧气产生的速度其实就是气泡生成的速度,可以用相同时间比体积或相同体积比时间的方法来确定速度的大小;

(3)分析对实验的描述中哪个因素发生改变,从而确定猜想的因素即可。

(1)为了更好地比较反应的快慢,需控制三次实验中滴加H2O2溶液的速度相同。

(2)判断产生氧气的速度时,可以通过观察产生气泡的快慢,还可以比较:相同时间内收集到氧气的体积;

(3)用3%的H2O2溶液分别在0℃、20℃和60℃的条件下进行实验,变量是温度,因此该实验基于的假设为:水可以降低温度,减缓反应的速度。

24. (1)同位素

(2)光合作用产生的氧气中的氧元素来源于二氧化碳还是水

(3)有光

(4)无机盐

解析:本题为实验探究题,分析题中信息,生成的O2中的氧元素与H2O中的氧元素一致,故得出“光合作用释放的氧气中的氧元素来自水”的结论。光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化为储存着能量的有机物,并释放氧气的过程。

(1)18O和16O的质子数相同而中子数不同,互为同位素。

(2)光合作用我们可以用表示式来表示:CO2+H2O有机物(储存着能量)+O2

, 由于在第一组实验中向绿色植物提供H2O和C18O2, 如果光合作用释放的氧全部来自于H2O,那么表达式可以表示为:C18O2+H2O有机物(储存着能量)+O2, 从表达式中可看出O原子来自于H2O,而不来自于C18O2, 因为C18O2的氧原子已经做了标记18。由于在第二组实验中向同种植物提供H218O和CO2, 如果光合作用释放的氧全部来自于H2O,那么表达式为:

CO2+H218O有机物(储存着能量)+18O2 , 从表达式中就可很明显地看出18O原子是来自于H218O,而不是来自于CO2, 因为CO2的氧原子没有做标记,而第一组实验产生的物质为O2, 第二组实验产生的物质为18O2 , 因此该实验是为了研究光合作用产生的氧气中的氧元素来源于二氧化碳还是水。

(3)由于绿色植物需要光合作用,因此该实验必须在有光条件下进行。

(4)小球藻可以吸收无机盐,同时通过光合作用吸收其中的二氧化碳。

故答案为:(1)同位素(2)光合作用产生的氧气中的氧元素来源于二氧化碳和水(3)有光(4)无机盐

25. (1)蒸腾

(2)吊兰的光合作用速率大于呼吸作用,使二氧化碳的消耗量大于释放量

(3)施用二氧化碳气肥.燃烧木炭、稀盐酸与大理石反应等

解析:控制变量在进行科学实验的概念,是指那些除了实验因素(自变量)以外的所有影响实验结果的变量,这些变量不是本实验所要研究的变量,所以又称无关变量、无关因子、非实验因素或非实验因子。光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成富能有机物,同时释放氧气的过程。

(1)密封装置内的水珠,主要是来自于吊兰的蒸腾作用;

(2)吊兰放在光照下,可以进行光合作用消耗二氧化碳,由于其始终在进行呼吸作用释放二氧化碳,因此光合作用速率要大于呼吸作用速率,这样装置内的二氧化碳含量才会降低;

(3)在大棚中增加CO2含量的方法常见的是放入适量干冰、在大棚中烧炭、或者用石灰石与稀盐酸反应等;

故答案为:(1)蒸腾;(2) 吊兰的光合作用速率大于呼吸作用,使二氧化碳的消耗量大于释放量;(3) 施用二氧化碳气肥.燃烧木炭、稀盐酸与大理石反应等.

26. (1)分离转移

(2)冷却到室温时

(3)偏小

(4)铜和装置中的氧气反应,生成氧化铜固体。装置内的气体冷却到室温时,注射器内减少的体积即为装置内氧气的体积,氧气的体积与反应前装置内的总体积之比即为氧气的含量

解析:根据分离液态空气的原理、测氧气体积含量的原理分析,测定氧气含量时要用物质与氧气反应,使装置内压强减少,液体补充减少的氧气体积,从而得出氧气体积。

(1) 将空气转变为液态空气,液氮先汽化 ,属于分离转移;

(2)气体的体积容易受温度的影响,若不冷却至室温,测出的气体体积就会偏大,则氧气的体积就会偏小;为使结果更准确,测定空气中氧气含量时,止水夹要在冷却至室温时打开;

(3) 在氧气不充足时,碳与氧气反应生成一氧化碳,一氧化碳不溶于水且不与碱反应 ,则用足量木炭替换红磷,等体积氢氧化钠浓溶液替换集气瓶中的水,规范操作后,因碳燃烧会生成CO,使得测得的氧气含量将偏小;

(4)图乙测氧气含量的原理是铜和装置中的氧气反应,生成氧化铜固体。装置内的气体冷却到室温时,注射器内减少的体积即为装置内氧气的体积,氧气的体积与反应前装置内的总体积之比即为氧气的含量 ;

故答案为:(1)分离转移;(2)冷却到室温时;(3)偏小;(4) 铜和装置中的氧气反应,生成氧化铜固体。装置内的气体冷却到室温时,注射器内减少的体积即为装置内氧气的体积,氧气的体积与反应前装置内的总体积之比即为氧气的含量 。

五、综合说理题

27. 示例:氧化钙和水反应生成氢氧化钙,并产生大量的热。铝粉在碱性热水中能反应产生氢气,缓慢放热。氢气和水汽化产生的水蒸气使盒内气压变大。盒内的空气、氢气、水蒸气在受热后,体积膨胀,也使盒内气压变大。盒盖上的小孔便于气体排出,避免盒内气压过大,造成危险。

示例1:氧化钙和水反应生成氢氧化钙,并产生大量的热。铝粉在碱性热水中能反应产生氢气,缓慢放热。盒内的空气、氢气在受热后,体积膨胀,使盒内气压变大。盒盖上的小孔便于气体排出,避免盒内气压过大,造成危险。

示例2:氧化钙和水反应生成氢氧化钙,并产生大量的热。铝粉在碱性热水中能反应产生氢气,缓慢放热。氢气和水汽化产生的水蒸气使盒内气压变大。盒盖上的小孔便于气体排出,避免盒内气压过大,造成危险。

示例1:氧化钙和水反应生成氢氧化钙,并产生大量的热。盒内的空气、氢气在受热后,体积膨胀,使盒内气压变大。盒盖上的小孔便于气体排出,避免盒内气压过大,造成危险。

示例2:铝粉在碱性热水中能反应产生氢气,缓慢放热。盒内的空气、氢气在受热后,体积膨胀,使盒内气压变大。盒盖上的小孔便于气体排出,避免盒内气压过大,造成危险。

示例1:盒道上的小孔便于气体排出,避免盒内气压过大,适成危险。

示例2:氧化钙和水反应生成氢氧化钙、并产生大量的热。

示例3:铝粉在碱性热水中能反应产生氢气,缓慢放热。盒盖上的小孔便于气体排出,避免盒内气压过大,造成危险。

解析:根据火锅中药品放热时气体体积膨胀,盒内气压变大, 盒盖上的小孔便于气体排出,避免盒内气压过大,造成危险分析。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录