《墙上的斑点》课件(59张PPT)—2020-2021学年人教版高中语文选修《外国小说欣赏》第一单元

文档属性

| 名称 | 《墙上的斑点》课件(59张PPT)—2020-2021学年人教版高中语文选修《外国小说欣赏》第一单元 |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-01 23:28:27 | ||

图片预览

文档简介

(共59张PPT)

“我”是谁?

“我”——一个受过良好教育,很敏感,喜欢幻想、冥思,想像力非常丰富的知识女性。

“我”是谁?

作者简介

弗吉尼亚·伍尔夫,1882年出生在伦敦一个文学世家,父亲莱斯利·斯蒂芬爵士是著名的批评家、传记家和出版家,家族成员大都受过良好的教育,当时许多学者名流是她家的常客。在这种“谈笑有鸿儒,往来无白丁”的家庭环境中成长,受浓厚的文化氛围的熏陶,自然形成她高贵的气质。快乐过后,接踵而至的是一连串的打击,从1895年起她最亲近的人相继死亡,这使她经历了多次不同的程度精神崩溃。

精神病症折磨了她一生。

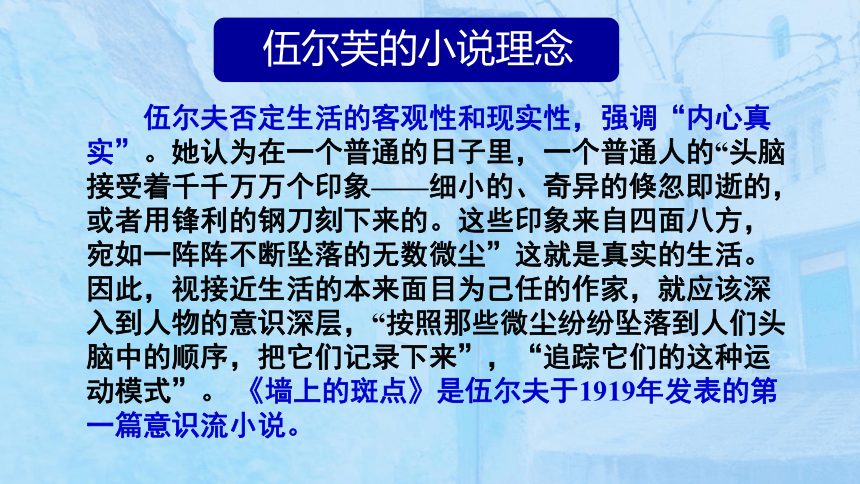

伍尔芙的小说理念

伍尔夫否定生活的客观性和现实性,强调“内心真实”。她认为在一个普通的日子里,一个普通人的“头脑接受着千千万万个印象——细小的、奇异的倏忽即逝的,或者用锋利的钢刀刻下来的。这些印象来自四面八方,宛如一阵阵不断坠落的无数微尘”这就是真实的生活。因此,视接近生活的本来面目为己任的作家,就应该深入到人物的意识深层,“按照那些微尘纷纷坠落到人们头脑中的顺序,把它们记录下来”,“追踪它们的这种运动模式”。

《墙上的斑点》是伍尔夫于1919年发表的第一篇意识流小说。

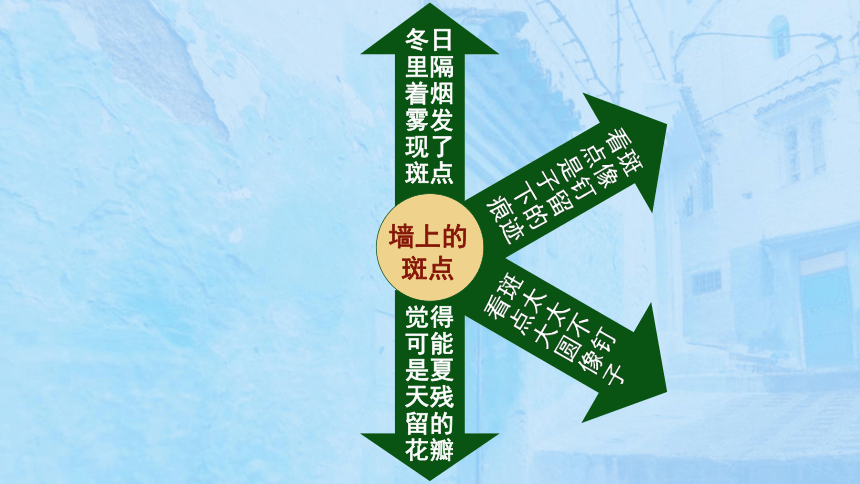

墙上的斑点

冬日里隔着烟雾发现了斑点

墙上的斑点

冬日里隔着烟雾发现了斑点

墙上的斑点

冬日里隔着烟雾发现了斑点

墙上的斑点

冬日里隔着烟雾发现了斑点

觉得可能是夏天残留的花瓣

墙上的斑点

冬日里隔着烟雾发现了斑点

觉得可能是夏天残留的花瓣

墙上的斑点

冬日里隔着烟雾发现了斑点

觉得可能是夏天残留的花瓣

墙上的斑点

叙述的“加法”(繁复):

描写回忆

自由联想

抒写感受

描述梦幻

直露情绪

内心独白

意识流

意识流小说特点

记录意识流程,取消故事情节

直面心灵世界,淡化人物形象

叙述跳跃穿插,打破因果联系

墙上的斑点

炉里的火

墙上的斑点

炉里的火

喝完茶吸烟

墙上的斑点

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

墙上的斑点

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

特洛伊城

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

莎士比亚

特洛伊城

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

伦敦的星期日

莎士比亚

特洛伊城

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

惠特克尊卑序列表

伦敦的星期日

莎士比亚

特洛伊城

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

惠特克尊卑序列表

伦敦的星期日

莎士比亚

特洛伊城

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

惠特克尊卑序列表

伦敦的星期日

莎士比亚

特洛伊城

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

惠特克尊卑序列表

伦敦的星期日

莎士比亚

特洛伊城

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

惠特克尊卑序列表

伦敦的星期日

莎士比亚

特洛伊城

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

墙上的斑点

惠特克尊卑序列表

伦敦的星期日

莎士比亚

特洛伊城

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

惠特克尊卑序列表

伦敦的星期日

莎士比亚

特洛伊城

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

惠特克尊卑序列表

伦敦的星期日

莎士比亚

特洛伊城

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

惠特克尊卑序列表

伦敦的星期日

莎士比亚

特洛伊城

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

惠特克尊卑序列表

伦敦的星期日

莎士比亚

特洛伊城

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

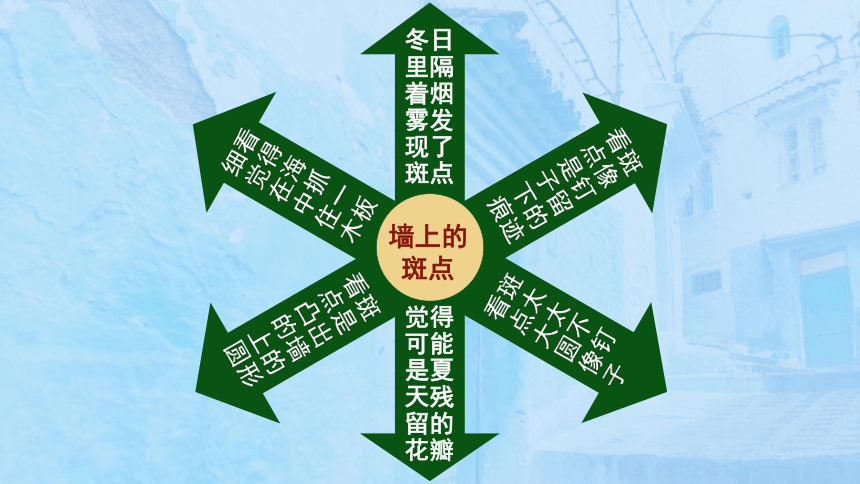

立体的辐射结构

立体的辐射结构

以一个支点为轴心向四周辐射,是这篇小说的独特结构形式。“墙上的斑点”在结构上是作者进人心理世界的一个跳板或者支点。也就是说,作品中的人物是从墙上的那个斑点出发而产生出许多联想的;而每一段落的联想又都是以这个斑点作为支点而生发开去的。从支点出发,弹出思绪,再返回支点,再弹出思绪……如此循环往复,表现出了人物瞬息变化的意识活动。这种以斑点为中心的纷繁的意识活动形成了一种立体的辐射结构,正如有的学者所说,好似一朵由若干片花瓣围绕着花蕊的盛开的鲜花。整个叙述貌似散漫无羁,实则结构对称,构思严谨。

小说就像一张蜘蛛网。也许只是极其轻微地黏附着,然而它还是四只脚都黏附在生活之上。

——伍尔芙

散点透视示意

讨论总结主题

墙上的斑点

人生的

意义?

散点透视示意

讨论总结主题

墙上的斑点

人生的

意义?

对流行的

思考

散点透视示意

讨论总结主题

墙上的斑点

人生的

意义?

对流行的

思考

伪文化

散点透视示意

讨论总结主题

墙上的斑点

人生的

意义?

对流行的

思考

伪文化

人与人之

间的联系

散点透视示意

讨论总结主题

墙上的斑点

人生的

意义?

秩序

对流行的

思考

伪文化

人与人之

间的联系

散点透视示意

讨论总结主题

墙上的斑点

人生的

意义?

秩序

对流行的

思考

伪文化

人与人之

间的联系

对理性

的质疑

散点透视示意

讨论总结主题

墙上的斑点

人生的

意义?

秩序

对流行的

思考

伪文化

人与人之

间的联系

对理性

的质疑

生命本

质?

散点透视示意

讨论总结主题

墙上的斑点

人生的

意义?

精神

状态

秩序

对流行的

思考

伪文化

人与人之

间的联系

对理性

的质疑

生命本

质?

散点透视示意

讨论总结主题

墙上的斑点

人生的

意义?

精神

状态

文明

秩序

对流行的

思考

伪文化

人与人之

间的联系

对理性

的质疑

生命本

质?

散点透视示意

讨论总结主题

墙上的斑点

人生的

意义?

精神

状态

文明

历史

文化

秩序

对流行的

思考

伪文化

人与人之

间的联系

对理性

的质疑

生命本

质?

散点透视示意

讨论总结主题

墙上的斑点

人生的

意义?

精神

状态

文明

历史

文化

秩序

对流行的

思考

伪文化

人与人之

间的联系

对理性

的质疑

生命本

质?

散点透视示意

……

讨论总结主题

墙上的斑点

人生的

意义?

精神

状态

文明

历史

文化

秩序

对流行的

思考

伪文化

人与人之

间的联系

对理性

的质疑

生命本

质?

散点透视示意

……

讨论总结主题

墙上的斑点

人生的

意义?

精神

状态

文明

历史

文化

秩序

对流行的

思考

伪文化

人与人之

间的联系

对理性

的质疑

生命本

质?

散点透视示意

……

【基本指向——当代人的生存状态】

讨论总结主题

墙上的斑点

1、表现的是生命的神秘与不可控制,从而否定束缚生命的种种陈规陋习,追求生活的自由流畅。

2、个体生命与普遍生命是相融合的,往昔的生命体验依然存在于现时的记忆中,从而使个体生命通过转移和延续获得扩展与永恒。

3、更为激烈的是,在这篇小说中充满了对男性话语霸权的挑战。

4、她期待着把这一切陈腐的枷锁都送进垃圾箱,人们可以自由地呼吸,自由地思想。

5、反对战争。

意识流小说

20世纪初在欧美文坛上出现的一个文学流派。他以法国现代哲学家亨利·柏格森的直觉主义和心里时间观为哲学背景,以奥地利心理学家弗洛伊德的精神分析学说为心理学基础,创作上侧重于描绘人类意识流动,揭示人类精神存在。结构上取消传统小说的故事情节,打破时空局限,采用象征、暗示等手法,透视人物内心奥秘。

弗吉尼亚·伍尔夫

《墙上的斑点》

(英国)

詹姆斯·乔伊斯

《尤利西斯》

(爱尔兰)

马塞尔·普鲁斯特

《追忆似水年华》

(法国)

威廉·福克纳

《喧哗与骚动》

《我弥留之际》

(美国)

代表作家和作品:

“我”是谁?

“我”——一个受过良好教育,很敏感,喜欢幻想、冥思,想像力非常丰富的知识女性。

“我”是谁?

作者简介

弗吉尼亚·伍尔夫,1882年出生在伦敦一个文学世家,父亲莱斯利·斯蒂芬爵士是著名的批评家、传记家和出版家,家族成员大都受过良好的教育,当时许多学者名流是她家的常客。在这种“谈笑有鸿儒,往来无白丁”的家庭环境中成长,受浓厚的文化氛围的熏陶,自然形成她高贵的气质。快乐过后,接踵而至的是一连串的打击,从1895年起她最亲近的人相继死亡,这使她经历了多次不同的程度精神崩溃。

精神病症折磨了她一生。

伍尔芙的小说理念

伍尔夫否定生活的客观性和现实性,强调“内心真实”。她认为在一个普通的日子里,一个普通人的“头脑接受着千千万万个印象——细小的、奇异的倏忽即逝的,或者用锋利的钢刀刻下来的。这些印象来自四面八方,宛如一阵阵不断坠落的无数微尘”这就是真实的生活。因此,视接近生活的本来面目为己任的作家,就应该深入到人物的意识深层,“按照那些微尘纷纷坠落到人们头脑中的顺序,把它们记录下来”,“追踪它们的这种运动模式”。

《墙上的斑点》是伍尔夫于1919年发表的第一篇意识流小说。

墙上的斑点

冬日里隔着烟雾发现了斑点

墙上的斑点

冬日里隔着烟雾发现了斑点

墙上的斑点

冬日里隔着烟雾发现了斑点

墙上的斑点

冬日里隔着烟雾发现了斑点

觉得可能是夏天残留的花瓣

墙上的斑点

冬日里隔着烟雾发现了斑点

觉得可能是夏天残留的花瓣

墙上的斑点

冬日里隔着烟雾发现了斑点

觉得可能是夏天残留的花瓣

墙上的斑点

叙述的“加法”(繁复):

描写回忆

自由联想

抒写感受

描述梦幻

直露情绪

内心独白

意识流

意识流小说特点

记录意识流程,取消故事情节

直面心灵世界,淡化人物形象

叙述跳跃穿插,打破因果联系

墙上的斑点

炉里的火

墙上的斑点

炉里的火

喝完茶吸烟

墙上的斑点

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

墙上的斑点

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

特洛伊城

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

莎士比亚

特洛伊城

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

伦敦的星期日

莎士比亚

特洛伊城

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

惠特克尊卑序列表

伦敦的星期日

莎士比亚

特洛伊城

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

惠特克尊卑序列表

伦敦的星期日

莎士比亚

特洛伊城

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

惠特克尊卑序列表

伦敦的星期日

莎士比亚

特洛伊城

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

惠特克尊卑序列表

伦敦的星期日

莎士比亚

特洛伊城

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

惠特克尊卑序列表

伦敦的星期日

莎士比亚

特洛伊城

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

墙上的斑点

惠特克尊卑序列表

伦敦的星期日

莎士比亚

特洛伊城

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

惠特克尊卑序列表

伦敦的星期日

莎士比亚

特洛伊城

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

惠特克尊卑序列表

伦敦的星期日

莎士比亚

特洛伊城

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

惠特克尊卑序列表

伦敦的星期日

莎士比亚

特洛伊城

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

墙上的斑点

惠特克尊卑序列表

伦敦的星期日

莎士比亚

特洛伊城

炉里的火

喝完茶吸烟

城堡楼上的旗帜

红色骑士骑马跃侧坡

立体的辐射结构

立体的辐射结构

以一个支点为轴心向四周辐射,是这篇小说的独特结构形式。“墙上的斑点”在结构上是作者进人心理世界的一个跳板或者支点。也就是说,作品中的人物是从墙上的那个斑点出发而产生出许多联想的;而每一段落的联想又都是以这个斑点作为支点而生发开去的。从支点出发,弹出思绪,再返回支点,再弹出思绪……如此循环往复,表现出了人物瞬息变化的意识活动。这种以斑点为中心的纷繁的意识活动形成了一种立体的辐射结构,正如有的学者所说,好似一朵由若干片花瓣围绕着花蕊的盛开的鲜花。整个叙述貌似散漫无羁,实则结构对称,构思严谨。

小说就像一张蜘蛛网。也许只是极其轻微地黏附着,然而它还是四只脚都黏附在生活之上。

——伍尔芙

散点透视示意

讨论总结主题

墙上的斑点

人生的

意义?

散点透视示意

讨论总结主题

墙上的斑点

人生的

意义?

对流行的

思考

散点透视示意

讨论总结主题

墙上的斑点

人生的

意义?

对流行的

思考

伪文化

散点透视示意

讨论总结主题

墙上的斑点

人生的

意义?

对流行的

思考

伪文化

人与人之

间的联系

散点透视示意

讨论总结主题

墙上的斑点

人生的

意义?

秩序

对流行的

思考

伪文化

人与人之

间的联系

散点透视示意

讨论总结主题

墙上的斑点

人生的

意义?

秩序

对流行的

思考

伪文化

人与人之

间的联系

对理性

的质疑

散点透视示意

讨论总结主题

墙上的斑点

人生的

意义?

秩序

对流行的

思考

伪文化

人与人之

间的联系

对理性

的质疑

生命本

质?

散点透视示意

讨论总结主题

墙上的斑点

人生的

意义?

精神

状态

秩序

对流行的

思考

伪文化

人与人之

间的联系

对理性

的质疑

生命本

质?

散点透视示意

讨论总结主题

墙上的斑点

人生的

意义?

精神

状态

文明

秩序

对流行的

思考

伪文化

人与人之

间的联系

对理性

的质疑

生命本

质?

散点透视示意

讨论总结主题

墙上的斑点

人生的

意义?

精神

状态

文明

历史

文化

秩序

对流行的

思考

伪文化

人与人之

间的联系

对理性

的质疑

生命本

质?

散点透视示意

讨论总结主题

墙上的斑点

人生的

意义?

精神

状态

文明

历史

文化

秩序

对流行的

思考

伪文化

人与人之

间的联系

对理性

的质疑

生命本

质?

散点透视示意

……

讨论总结主题

墙上的斑点

人生的

意义?

精神

状态

文明

历史

文化

秩序

对流行的

思考

伪文化

人与人之

间的联系

对理性

的质疑

生命本

质?

散点透视示意

……

讨论总结主题

墙上的斑点

人生的

意义?

精神

状态

文明

历史

文化

秩序

对流行的

思考

伪文化

人与人之

间的联系

对理性

的质疑

生命本

质?

散点透视示意

……

【基本指向——当代人的生存状态】

讨论总结主题

墙上的斑点

1、表现的是生命的神秘与不可控制,从而否定束缚生命的种种陈规陋习,追求生活的自由流畅。

2、个体生命与普遍生命是相融合的,往昔的生命体验依然存在于现时的记忆中,从而使个体生命通过转移和延续获得扩展与永恒。

3、更为激烈的是,在这篇小说中充满了对男性话语霸权的挑战。

4、她期待着把这一切陈腐的枷锁都送进垃圾箱,人们可以自由地呼吸,自由地思想。

5、反对战争。

意识流小说

20世纪初在欧美文坛上出现的一个文学流派。他以法国现代哲学家亨利·柏格森的直觉主义和心里时间观为哲学背景,以奥地利心理学家弗洛伊德的精神分析学说为心理学基础,创作上侧重于描绘人类意识流动,揭示人类精神存在。结构上取消传统小说的故事情节,打破时空局限,采用象征、暗示等手法,透视人物内心奥秘。

弗吉尼亚·伍尔夫

《墙上的斑点》

(英国)

詹姆斯·乔伊斯

《尤利西斯》

(爱尔兰)

马塞尔·普鲁斯特

《追忆似水年华》

(法国)

威廉·福克纳

《喧哗与骚动》

《我弥留之际》

(美国)

代表作家和作品:

同课章节目录