苏科版七年级下学期期中复习讲义

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

苏科版七下期中复习建议

期中复习教学中几个值得关注的问题

1.本学期以来的教学内容有哪些?

数与代数: 幂的运算、整式的乘法、因式分解

图形与几何:

1、图形的性质:平行线的性质与判定、三角形

2、图形的变化:图形的平移

综合与实践:

设计平移图案、比较生活中的较大数和较小数、拼图

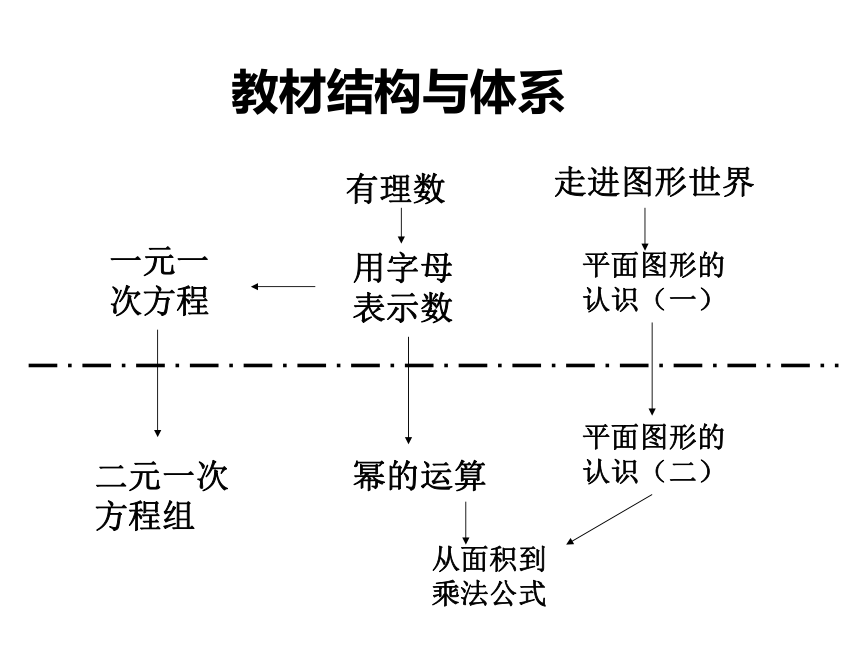

教材结构与体系

有理数

一元一次方程

用字母表示数

走进图形世界

平面图形的认识(一)

二元一次方程组

幂的运算

平面图形的认识(二)

从面积到乘法公式

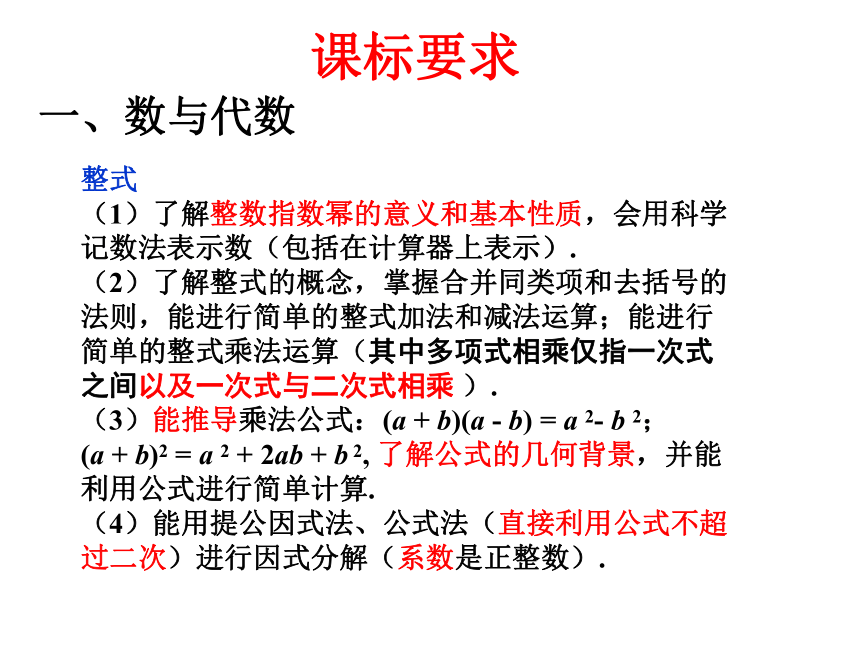

整式

(1)了解整数指数幂的意义和基本性质,会用科学记数法表示数(包括在计算器上表示).

(2)了解整式的概念,掌握合并同类项和去括号的法则,能进行简单的整式加法和减法运算;能进行简单的整式乘法运算(其中多项式相乘仅指一次式之间以及一次式与二次式相乘 ).

(3)能推导乘法公式:(a + b)(a - b) = a 2- b 2;

(a + b)2 = a 2 + 2ab + b 2, 了解公式的几何背景,并能利用公式进行简单计算.

(4)能用提公因式法、公式法(直接利用公式不超过二次)进行因式分解(系数是正整数).

课标要求

一、数与代数

1.相交线与平行线

(1)掌握基本事实:过一点有且只有一条直线与这条直线垂直.

(2)识别同位角、内错角、同旁内角.

(3)理解平行线概念;掌握基本事实:两条直线被第三条直线所截,如果同位角相等,那么两直线平行.

(4)掌握基本事实:过直线外一点有且只有一条直线与这条直线平行.

(5)掌握平行线的性质定理:两条平行直线被第三条直线所截,同位角相等.

(6)能用三角尺和直尺过已知直线外一点画这条直线的平行线.

(7)探索平行线的判定定理:两条直线被第三条直线所截,如果内错角相等(或同旁内角互补),那么两直线平行;探索平行线的性质定理:两条平行直线被第三条直线所截,内错角相等(或同旁内角互补).

(8)了解平行于同一条直线的两条直线平行.

二、图形的性质

2.三角形

(1)理解三角形及其内角、外角、中线、高线、角平分线等概念,会按照角的大小对三角形进行分类,了解三角形的稳定性.

(2)探索三角形的内角和定理.掌握它的推论:三角形的外角等于与它不相邻的两个内角的和.

(3)理解三角形的任意两边之和大于第三边.

二、图形的性质

3.四边形、多边形

探索并掌握多边形内角和与外角和公式。

三、图形的变化

图形的平移

(1)通过具体实例认识平移,探索它的基本性质:一个图形和它经过平移所得的图形中,两组对应点的连线平行且相等.

(2)认识和欣赏平移在自然界和现实生活中的应用.

(3)运用图形的轴对称、旋转、平移进行图案设计.

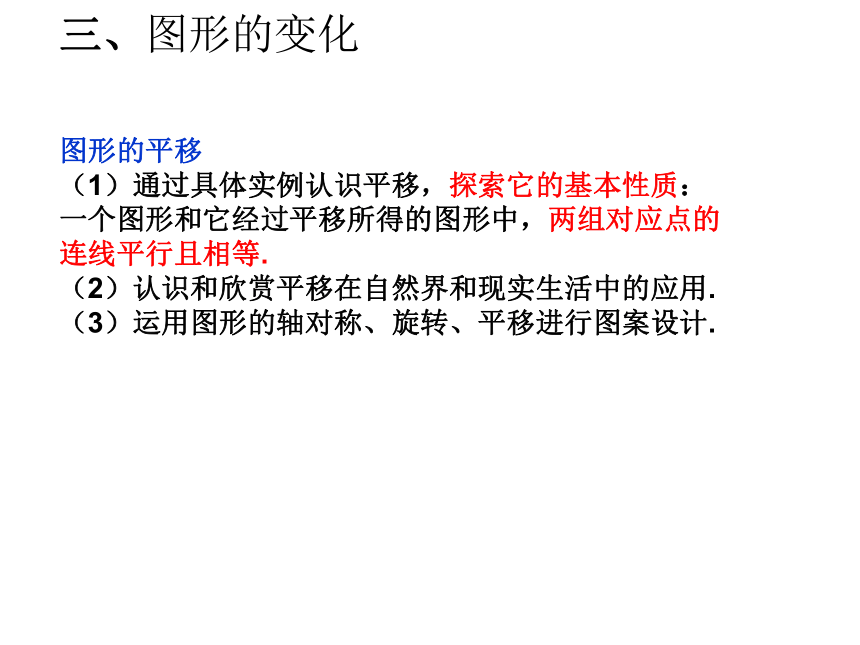

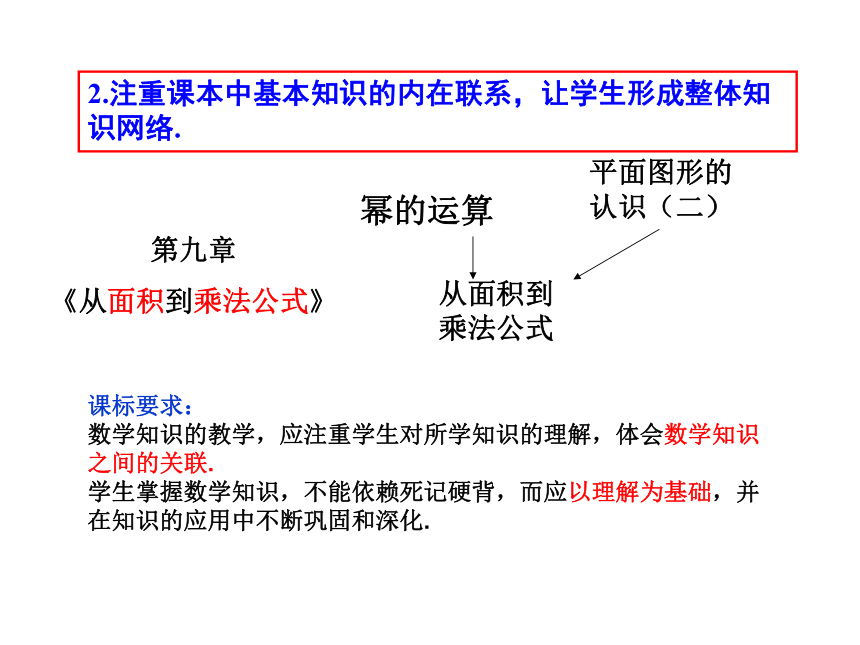

2.注重课本中基本知识的内在联系,让学生形成整体知识网络.

第九章

《从面积到乘法公式》

课标要求:

数学知识的教学,应注重学生对所学知识的理解,体会数学知识之间的关联.

学生掌握数学知识,不能依赖死记硬背,而应以理解为基础,并在知识的应用中不断巩固和深化.

幂的运算

平面图形的认识(二)

从面积到乘法公式

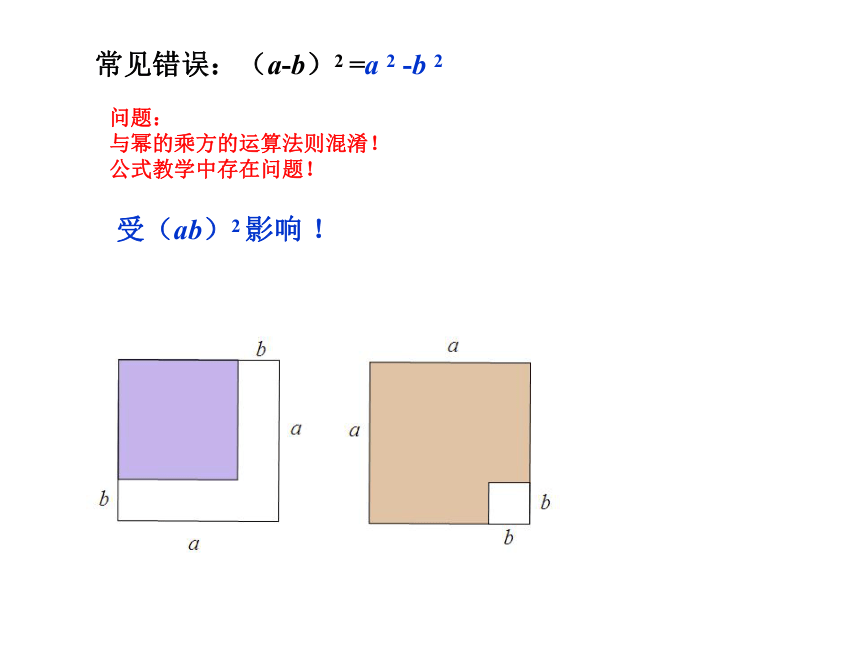

常见错误:(a-b)2 =a 2 -b 2

问题:

与幂的乘方的运算法则混淆!

公式教学中存在问题!

受(ab)2 影响 !

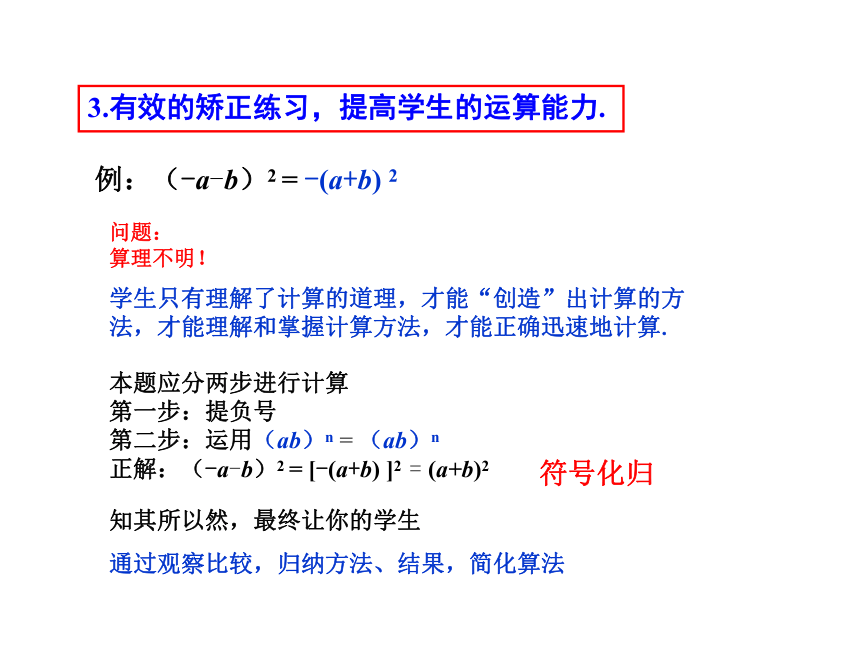

3.有效的矫正练习,提高学生的运算能力.

例:(-a-b)2 = -(a+b) 2

问题:

算理不明!

学生只有理解了计算的道理,才能“创造”出计算的方法,才能理解和掌握计算方法,才能正确迅速地计算.

本题应分两步进行计算

第一步:提负号

第二步:运用(ab)n = (ab)n

正解:(-a-b)2 = [-(a+b) ]2 = (a+b)2

知其所以然,最终让你的学生

通过观察比较,归纳方法、结果,简化算法

符号化归

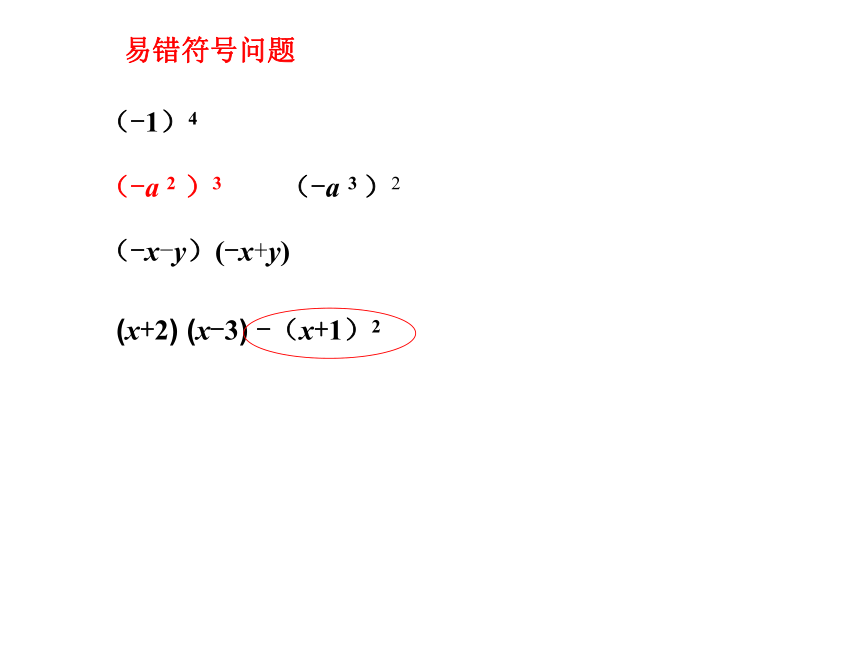

(-a 2 )3 (-a 3 )2

易错符号问题

(-x-y)(-x+y)

(-1)4

(x+2) (x-3) -(x+1)2

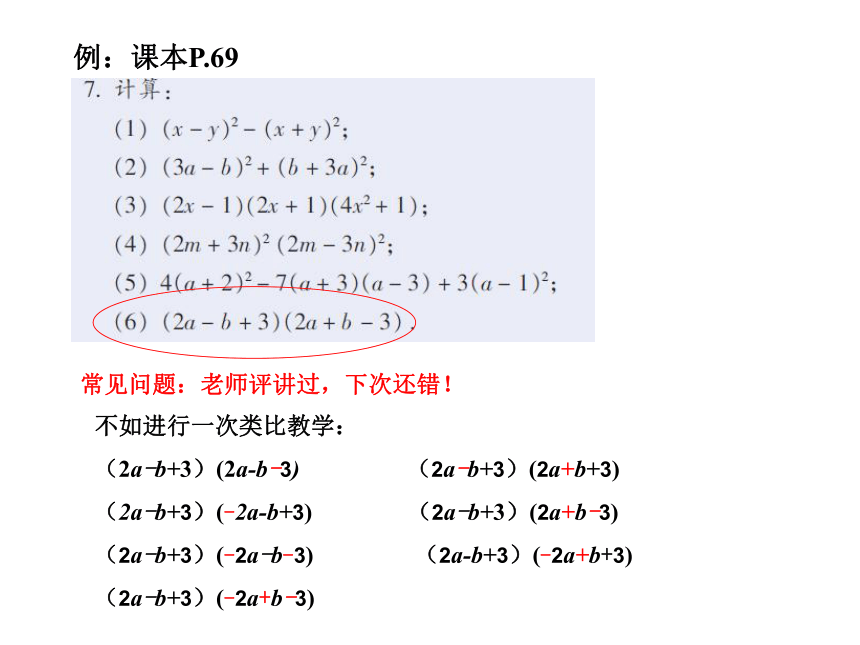

例:课本P.69

常见问题:老师评讲过,下次还错!

不如进行一次类比教学:

(2a-b+3)(2a-b-3) (2a-b+3)(2a+b+3)

(2a-b+3)(-2a-b+3) (2a-b+3)(2a+b-3)

(2a-b+3)(-2a-b-3) (2a-b+3)(-2a+b+3)

(2a-b+3)(-2a+b-3)

南京市中考数学命题以《全日制义务教育数学课程标准》(实验稿)为依据,全卷以初中学段的知识与技能为基准,突出对学生基本的数学素养的评价,恰当评价学生的基础知识和基本技能.特别关注教材中最基础和最核心的内容,即所有学生在学习数学和运用数学解决问题过程中最为重要的,必须掌握的核心观念、思想方法、基本概念和常用技能.

4.通过三章的学习,我们的学生积累了哪些解决问题的数学经验?

整体思想、转化、分类讨论、数形结合思想方法的应用

整体思想:

从问题的整体观点出发,通过研究问题的整体形式、整体结构、整体特征,从而对问题进行整体处理的解题思想方法,称为整体思想.

整体换元

整体代入

整体思想

课本P67

课本P80

本质:整体换元

a2+b2+2ab=7 a2+b2-2ab =3

转化思想: 转化也称化归,它是指将未知的,陌生的,复杂的问题通过演绎归纳转化为已知的,熟悉的,简单的问题,从而使问题顺利解决的数学思想.

常常把有待解决或难以解决的问题,通过某种转化手段,使它转化成已经解决或比较容易解决的问题,从而求得原问题的解答,这里运用的就是转化思想.

掌握转化思想有利于我们从更深的层次去揭示、把握数学知识、方法之间的内在联系,树立辩证的观点,提高分析问题和解决问题的能力.

(-a+b)(a–b)

化归

(a+b)2

(a-b)2

(-a+b)2 (-a–b) 2

(-a+b) (a–b)

(-a+b) (b–a)

课本P27--28

转化点:

多边形问题转化为三角形问题

转化点:

1.多乘多转化成单乘多

2.单乘多再转化为单乘单

课本61

分类讨论思想

分类讨论是比较数学对象本质属性的相同点和差异点,根据数量关系或空间形式的某一标准将数学对象分为不同种类,然后分别对它们进行讨论,得出各种情况下相应结论的数学思想方法.

分类是解决数学问题的手段和策略之一,通过分类可以化整为零,化一般为特殊,变抽象为具体,可以把一个复杂问题分解成若干个相对简单明了的问题.

有些数学概念是分类给出的,如:上学期绝对值的概念是分类给出的,

例:∣a∣=1,则a=_____.

有些数学问题(尤为几何题)依条件画出的图形的位置或形状不能确定,就要运用分类讨论的思想进行解答 ,如:遇到三角形高的问题

有些数学问题的数学表达式,它的已知量不是以确定的常数给出的,

例 x2+kx+4=(x+a)2 ,则a=____.

有些数学问题的条件或结论不唯一确定,它们有几种可能,这时,也需要进行分类讨论 ,如:

例:如图,它是由6个面积为1的小正方形组成的长方形,点A,B,C,D,E,F是小正方形的顶点,以这六个点中的任意三点为顶点,可以组成_____个面积是1的三角形.

10

数形结合思想:

所谓数形结合就是根据数学问题的条件和结论之间的内在联系,既分析其代数含义,又揭示其几何意义,使数量关系和几何形式巧妙、和谐的结合起来,并充分利用这种“结合”,寻求解题思路,使问题得以解决.

如图,有A、B、C三种不同型号的卡片,每种卡片各有10 张.其中A型卡片是边长为a的正方形,B型卡片是长为b、宽为a的长方形,C型卡片是边长为b的正方形.其中A型卡片是边长为a的正方形,B型卡片是长为b、宽为a的长方形,C型卡片是边长为b的正方形.

(1)从其中取出若干张卡片,每种卡片至少取一张,把取出的这些卡片拼成一个正方形(所拼的图中既不能有缝隙,也不能有重合部分),能拼成几种不同的正方形,并说说你这样拼的理由;

(2)从其中取出17张卡片,每种卡片至少取出一张,取出的这些卡片能否拼成一个正方形(所拼的图中既不能有缝隙,也不能有重合部分),说说你的理由.

问题(1)要求能拼成几种不同的正方形,并要说明拼图的理由,对于学生来说直接回答难度较大,我们可以设置一下问题,帮助学生来分析问题.

问1:利用这三种卡片能拼成边长为(a+b)的正方形吗?

问2:能拼成边长为(2a+b)的正方形吗?

问3:边长为(2a+3b)呢?

通过这三个问题的设置,学生可以通过拼图的方法来验证是否可行,在验证的过程中学生易发现:

边长为(a+b)时,拼成的正方形面积为(a+b)2=a2+2ab+b2,此时需要1张A卡片,2张B卡片,1张C卡片;

同理,边长为(2a+b)时,拼成的正方形面积为(2a+b)2=4a2+4ab+b2,此时需要4张A卡片,4张B卡片,1张C卡片;

而边长为(2a+3b)时,拼成的正方形面积为(2a+3b)2=4a2+12ab+9b2,此时需要4张A卡片,12张B卡片,9张C卡片,显然不符合题意.

从而发现问题(1)可以从拼图问题转化为完全平方公式的运用,实现从图形面积到整式乘法运算的数形结合.

形 数

本题是数形结合思想的典型应用,是从形到数的转化,对几何图形的整体分析,对完全平方公式的灵活应用变形整理是解决此题的关键.

有了问题(1)的经验,我们将拼图问题转化为完全平方公式的运用,那么对于问题(2),是否能从其中取出17张卡片拼成正方形,实际上就转化为:

假设存在这样的正方形,不妨设这个正方形的边长为(xa+yb),则这个正方形的面积为(xa+yb)2=x2a2+2xyab+y2b2,即此时需要x2张A卡片,2xy张B卡片,y2张C卡片,因此总共需要(x2+2xy+y2)张卡片,即(x+y)2张卡片.那么根据题意,(x+y)2=17,因此不存在这样的x、y满足题意,因此不能从其中取出17张卡片拼成正方形.

数形结合思想:课本P64

数形结合思想:课本P66

数形结合思想:课本P68

数形结合思想:课本P68

数形结合思想:课本P77

数形结合思想:课本P78

小结与思考

数形结合思想:课本P81

谢谢!

苏科版七下期中复习建议

期中复习教学中几个值得关注的问题

1.本学期以来的教学内容有哪些?

数与代数: 幂的运算、整式的乘法、因式分解

图形与几何:

1、图形的性质:平行线的性质与判定、三角形

2、图形的变化:图形的平移

综合与实践:

设计平移图案、比较生活中的较大数和较小数、拼图

教材结构与体系

有理数

一元一次方程

用字母表示数

走进图形世界

平面图形的认识(一)

二元一次方程组

幂的运算

平面图形的认识(二)

从面积到乘法公式

整式

(1)了解整数指数幂的意义和基本性质,会用科学记数法表示数(包括在计算器上表示).

(2)了解整式的概念,掌握合并同类项和去括号的法则,能进行简单的整式加法和减法运算;能进行简单的整式乘法运算(其中多项式相乘仅指一次式之间以及一次式与二次式相乘 ).

(3)能推导乘法公式:(a + b)(a - b) = a 2- b 2;

(a + b)2 = a 2 + 2ab + b 2, 了解公式的几何背景,并能利用公式进行简单计算.

(4)能用提公因式法、公式法(直接利用公式不超过二次)进行因式分解(系数是正整数).

课标要求

一、数与代数

1.相交线与平行线

(1)掌握基本事实:过一点有且只有一条直线与这条直线垂直.

(2)识别同位角、内错角、同旁内角.

(3)理解平行线概念;掌握基本事实:两条直线被第三条直线所截,如果同位角相等,那么两直线平行.

(4)掌握基本事实:过直线外一点有且只有一条直线与这条直线平行.

(5)掌握平行线的性质定理:两条平行直线被第三条直线所截,同位角相等.

(6)能用三角尺和直尺过已知直线外一点画这条直线的平行线.

(7)探索平行线的判定定理:两条直线被第三条直线所截,如果内错角相等(或同旁内角互补),那么两直线平行;探索平行线的性质定理:两条平行直线被第三条直线所截,内错角相等(或同旁内角互补).

(8)了解平行于同一条直线的两条直线平行.

二、图形的性质

2.三角形

(1)理解三角形及其内角、外角、中线、高线、角平分线等概念,会按照角的大小对三角形进行分类,了解三角形的稳定性.

(2)探索三角形的内角和定理.掌握它的推论:三角形的外角等于与它不相邻的两个内角的和.

(3)理解三角形的任意两边之和大于第三边.

二、图形的性质

3.四边形、多边形

探索并掌握多边形内角和与外角和公式。

三、图形的变化

图形的平移

(1)通过具体实例认识平移,探索它的基本性质:一个图形和它经过平移所得的图形中,两组对应点的连线平行且相等.

(2)认识和欣赏平移在自然界和现实生活中的应用.

(3)运用图形的轴对称、旋转、平移进行图案设计.

2.注重课本中基本知识的内在联系,让学生形成整体知识网络.

第九章

《从面积到乘法公式》

课标要求:

数学知识的教学,应注重学生对所学知识的理解,体会数学知识之间的关联.

学生掌握数学知识,不能依赖死记硬背,而应以理解为基础,并在知识的应用中不断巩固和深化.

幂的运算

平面图形的认识(二)

从面积到乘法公式

常见错误:(a-b)2 =a 2 -b 2

问题:

与幂的乘方的运算法则混淆!

公式教学中存在问题!

受(ab)2 影响 !

3.有效的矫正练习,提高学生的运算能力.

例:(-a-b)2 = -(a+b) 2

问题:

算理不明!

学生只有理解了计算的道理,才能“创造”出计算的方法,才能理解和掌握计算方法,才能正确迅速地计算.

本题应分两步进行计算

第一步:提负号

第二步:运用(ab)n = (ab)n

正解:(-a-b)2 = [-(a+b) ]2 = (a+b)2

知其所以然,最终让你的学生

通过观察比较,归纳方法、结果,简化算法

符号化归

(-a 2 )3 (-a 3 )2

易错符号问题

(-x-y)(-x+y)

(-1)4

(x+2) (x-3) -(x+1)2

例:课本P.69

常见问题:老师评讲过,下次还错!

不如进行一次类比教学:

(2a-b+3)(2a-b-3) (2a-b+3)(2a+b+3)

(2a-b+3)(-2a-b+3) (2a-b+3)(2a+b-3)

(2a-b+3)(-2a-b-3) (2a-b+3)(-2a+b+3)

(2a-b+3)(-2a+b-3)

南京市中考数学命题以《全日制义务教育数学课程标准》(实验稿)为依据,全卷以初中学段的知识与技能为基准,突出对学生基本的数学素养的评价,恰当评价学生的基础知识和基本技能.特别关注教材中最基础和最核心的内容,即所有学生在学习数学和运用数学解决问题过程中最为重要的,必须掌握的核心观念、思想方法、基本概念和常用技能.

4.通过三章的学习,我们的学生积累了哪些解决问题的数学经验?

整体思想、转化、分类讨论、数形结合思想方法的应用

整体思想:

从问题的整体观点出发,通过研究问题的整体形式、整体结构、整体特征,从而对问题进行整体处理的解题思想方法,称为整体思想.

整体换元

整体代入

整体思想

课本P67

课本P80

本质:整体换元

a2+b2+2ab=7 a2+b2-2ab =3

转化思想: 转化也称化归,它是指将未知的,陌生的,复杂的问题通过演绎归纳转化为已知的,熟悉的,简单的问题,从而使问题顺利解决的数学思想.

常常把有待解决或难以解决的问题,通过某种转化手段,使它转化成已经解决或比较容易解决的问题,从而求得原问题的解答,这里运用的就是转化思想.

掌握转化思想有利于我们从更深的层次去揭示、把握数学知识、方法之间的内在联系,树立辩证的观点,提高分析问题和解决问题的能力.

(-a+b)(a–b)

化归

(a+b)2

(a-b)2

(-a+b)2 (-a–b) 2

(-a+b) (a–b)

(-a+b) (b–a)

课本P27--28

转化点:

多边形问题转化为三角形问题

转化点:

1.多乘多转化成单乘多

2.单乘多再转化为单乘单

课本61

分类讨论思想

分类讨论是比较数学对象本质属性的相同点和差异点,根据数量关系或空间形式的某一标准将数学对象分为不同种类,然后分别对它们进行讨论,得出各种情况下相应结论的数学思想方法.

分类是解决数学问题的手段和策略之一,通过分类可以化整为零,化一般为特殊,变抽象为具体,可以把一个复杂问题分解成若干个相对简单明了的问题.

有些数学概念是分类给出的,如:上学期绝对值的概念是分类给出的,

例:∣a∣=1,则a=_____.

有些数学问题(尤为几何题)依条件画出的图形的位置或形状不能确定,就要运用分类讨论的思想进行解答 ,如:遇到三角形高的问题

有些数学问题的数学表达式,它的已知量不是以确定的常数给出的,

例 x2+kx+4=(x+a)2 ,则a=____.

有些数学问题的条件或结论不唯一确定,它们有几种可能,这时,也需要进行分类讨论 ,如:

例:如图,它是由6个面积为1的小正方形组成的长方形,点A,B,C,D,E,F是小正方形的顶点,以这六个点中的任意三点为顶点,可以组成_____个面积是1的三角形.

10

数形结合思想:

所谓数形结合就是根据数学问题的条件和结论之间的内在联系,既分析其代数含义,又揭示其几何意义,使数量关系和几何形式巧妙、和谐的结合起来,并充分利用这种“结合”,寻求解题思路,使问题得以解决.

如图,有A、B、C三种不同型号的卡片,每种卡片各有10 张.其中A型卡片是边长为a的正方形,B型卡片是长为b、宽为a的长方形,C型卡片是边长为b的正方形.其中A型卡片是边长为a的正方形,B型卡片是长为b、宽为a的长方形,C型卡片是边长为b的正方形.

(1)从其中取出若干张卡片,每种卡片至少取一张,把取出的这些卡片拼成一个正方形(所拼的图中既不能有缝隙,也不能有重合部分),能拼成几种不同的正方形,并说说你这样拼的理由;

(2)从其中取出17张卡片,每种卡片至少取出一张,取出的这些卡片能否拼成一个正方形(所拼的图中既不能有缝隙,也不能有重合部分),说说你的理由.

问题(1)要求能拼成几种不同的正方形,并要说明拼图的理由,对于学生来说直接回答难度较大,我们可以设置一下问题,帮助学生来分析问题.

问1:利用这三种卡片能拼成边长为(a+b)的正方形吗?

问2:能拼成边长为(2a+b)的正方形吗?

问3:边长为(2a+3b)呢?

通过这三个问题的设置,学生可以通过拼图的方法来验证是否可行,在验证的过程中学生易发现:

边长为(a+b)时,拼成的正方形面积为(a+b)2=a2+2ab+b2,此时需要1张A卡片,2张B卡片,1张C卡片;

同理,边长为(2a+b)时,拼成的正方形面积为(2a+b)2=4a2+4ab+b2,此时需要4张A卡片,4张B卡片,1张C卡片;

而边长为(2a+3b)时,拼成的正方形面积为(2a+3b)2=4a2+12ab+9b2,此时需要4张A卡片,12张B卡片,9张C卡片,显然不符合题意.

从而发现问题(1)可以从拼图问题转化为完全平方公式的运用,实现从图形面积到整式乘法运算的数形结合.

形 数

本题是数形结合思想的典型应用,是从形到数的转化,对几何图形的整体分析,对完全平方公式的灵活应用变形整理是解决此题的关键.

有了问题(1)的经验,我们将拼图问题转化为完全平方公式的运用,那么对于问题(2),是否能从其中取出17张卡片拼成正方形,实际上就转化为:

假设存在这样的正方形,不妨设这个正方形的边长为(xa+yb),则这个正方形的面积为(xa+yb)2=x2a2+2xyab+y2b2,即此时需要x2张A卡片,2xy张B卡片,y2张C卡片,因此总共需要(x2+2xy+y2)张卡片,即(x+y)2张卡片.那么根据题意,(x+y)2=17,因此不存在这样的x、y满足题意,因此不能从其中取出17张卡片拼成正方形.

数形结合思想:课本P64

数形结合思想:课本P66

数形结合思想:课本P68

数形结合思想:课本P68

数形结合思想:课本P77

数形结合思想:课本P78

小结与思考

数形结合思想:课本P81

谢谢!

同课章节目录

- 第7章 平面图形的认识(二)

- 7.1 探索直线平行的条件

- 7.2 探索平行线的性质

- 7.3 图形的平移

- 7.4 认识三角形

- 7.5 多边形的内角和与外角和

- 第8章 幂的运算

- 8.1 同底数幂的乘法

- 8.2 幂的乘方与积的乘方

- 8.3 同底数幂的除法

- 第9章 整式乘法与因式分解

- 9.1 单项式乘单项式

- 9.2 单项式乘多项式

- 9.3 多项式乘多项式

- 9.4 乘法公式

- 9.5 多项式的因式分解

- 第10章 二元一次方程组

- 10.1 二元一次方程

- 10.2 二元一次方程组

- 10.3 解二元一次方程组

- 10.4 三元一次方程组

- 10.5 用二元一次方程解决问题

- 第11章 一元一次不等式

- 11.1 生活中的不等式

- 11.2 不等式的解集

- 11.3 不等式的性质

- 11.4 解一元一次不等式

- 11.5 用一元一次不等式解决问题

- 11.6 一元一次不等式组

- 第12章 证明

- 12.1 定义与命题

- 12.2 证明

- 12.3 互逆命题