2012新课标同步导学高一地理练习:1 章末高效整合(湘教版必修1)

文档属性

| 名称 | 2012新课标同步导学高一地理练习:1 章末高效整合(湘教版必修1) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 580.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版 | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2012-04-19 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(本栏目内容,在学生用书中以活页形式分册装订!)

一、单项选择题(每小题2分,共50分)

2011年2月18日,“火星—500”试验中来自中国南京的志愿者王跃在经历261天的飞行后第一次走出登陆舱,驾驶装有机械臂和摄像头的火星探测车,在“火星”表面采集岩石……。完成1~2题。

1.在八大行星中,人类首选火星作为探索生命起源和进化的行星,主要是因为火星的一些地理现象与地球上的一些地理现象很相似,主要表现为( )

①火星和地球都被厚厚的大气层所包围 ②火星、地球自转周期的长度都比较适中 ③火星、地球与太阳的距离都比较适中 ④火星上和地球上都有四季变化,且四季的长度一样

A.①②③ B.①②③④

C.②③ D.①③

解析: 地球和火星质量和体积相差较大,但自转周期和与太阳的距离比较相似,但火星的四季比地球要长。

答案: C

2.火星表面的平均温度只比地球小,最主要的原因是( )

A.距太阳远 B.质量小

C.体积小 D.公转周期长

答案: A

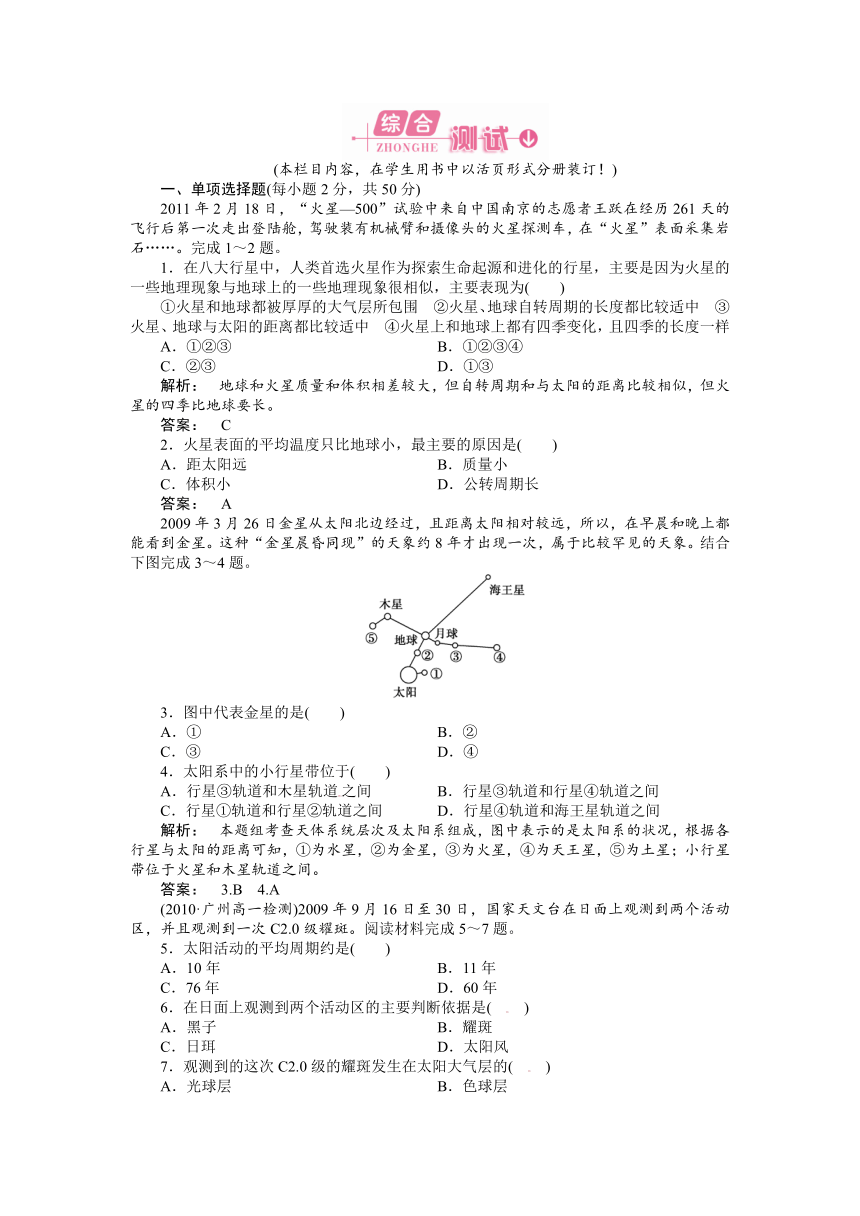

2009年3月26日金星从太阳北边经过,且距离太阳相对较远,所以,在早晨和晚上都能看到金星。这种“金星晨昏同现”的天象约8年才出现一次,属于比较罕见的天象。结合下图完成3~4题。

3.图中代表金星的是( )

A.① B.②

C.③ D.④

4.太阳系中的小行星带位于( )

A.行星③轨道和木星轨道之间 B.行星③轨道和行星④轨道之间

C.行星①轨道和行星②轨道之间 D.行星④轨道和海王星轨道之间

解析: 本题组考查天体系统层次及太阳系组成,图中表示的是太阳系的状况,根据各行星与太阳的距离可知,①为水星,②为金星,③为火星,④为天王星,⑤为土星;小行星带位于火星和木星轨道之间。

答案: 3.B 4.A

(2010·广州高一检测)2009年9月16日至30日,国家天文台在日面上观测到两个活动区,并且观测到一次C2.0级耀斑。阅读材料完成5~7题。

5.太阳活动的平均周期约是( )

A.10年 B.11年

C.76年 D.60年

6.在日面上观测到两个活动区的主要判断依据是( )

A.黑子 B.耀斑

C.日珥 D.太阳风

7.观测到的这次C2.0级的耀斑发生在太阳大气层的( )

A.光球层 B.色球层

C.日冕层 D.日珥

解析: 太阳活动包括黑子、耀斑、日珥、太阳风,其活动周期都约为11年,2009年9月16日至30日观测到的日面两个活动区是黑子,其发生于太阳大气层的光球层,C2.0级耀斑发生于太阳大气层中的色球层。

答案: 5.B 6.A 7.B

太阳辐射是太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量。据此回答8~9题。

8.下列关于太阳辐射的叙述,正确的是( )

A.太阳辐射的主要波长范围是0.4~0.76微米之间

B.紫外光是太阳辐射中波长最长的

C.太阳辐射能主要集中在可见光波段,约占总能量的50%

D.到达地球的太阳辐射,约占太阳辐射总量的50%

9.太阳辐射的主要作用是( )

①促进地球上水循环、大气运动等的主要动力 ②产生“磁暴”现象的原动力 ③人类生产和生活的主要能量来源 ④太阳内部核反应的能量来源

A.①② B.③④

C.②③ D.①③

解析: 第8题,太阳辐射的波长范围在0.15~4微米之间。红外光是太阳辐射中波长最长的,紫外光是最短的。到达地球的太阳辐射,约占太阳辐射总量的二十二亿分之一。第9题,太阳直接为地球提供了光、热资源,地球上生物的生长和发育离不开太阳;太阳辐射能维持着地表温度,是促进地球上水循环、大气运动等的主要动力;作为地质历史时期固定下来的太阳能(如煤、石油、天然气)是目前主要的常规能源,太阳能本身也是一种新能源。故D选项正确。

答案: 8.C 9.D

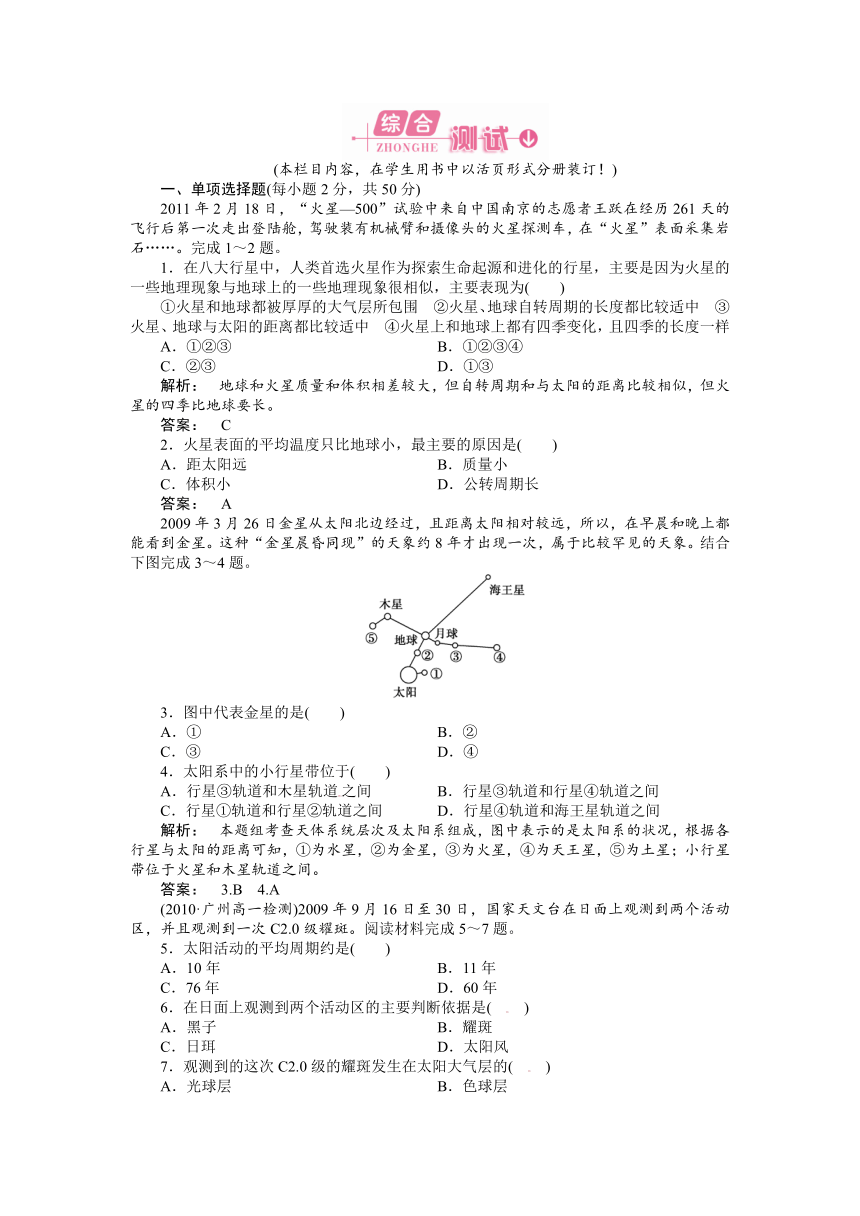

某学校开展“利用太阳高度测定经纬度”的研究性学习活动,下图为三个小组同一天分别在北京(40°N,116°E)及另外两地观测的太阳高度曲线图,他们利用该图及北京的经纬度推算出另外两地的经纬度分布。请利用所学的知识进行分析并,回答10~11题。

10.当①地的地方时为12点时,北京时间则为( )

A.12时 B.13时

C.11时 D.14时

答案: D

11.②曲线所在地的经纬度是( )

A.25°N,105°E B.45°E,135°E

C.25°N,135°E D.45°N,105°E

解析: 北京正午太阳高度为60°,此时昼长夜短,说明太阳直射10°N,②地此时太阳高度为55°,且昼长夜短,故其纬度为45°N,其最大太阳高度出现在北京时间11时,所以其经度为135°E。

答案: B

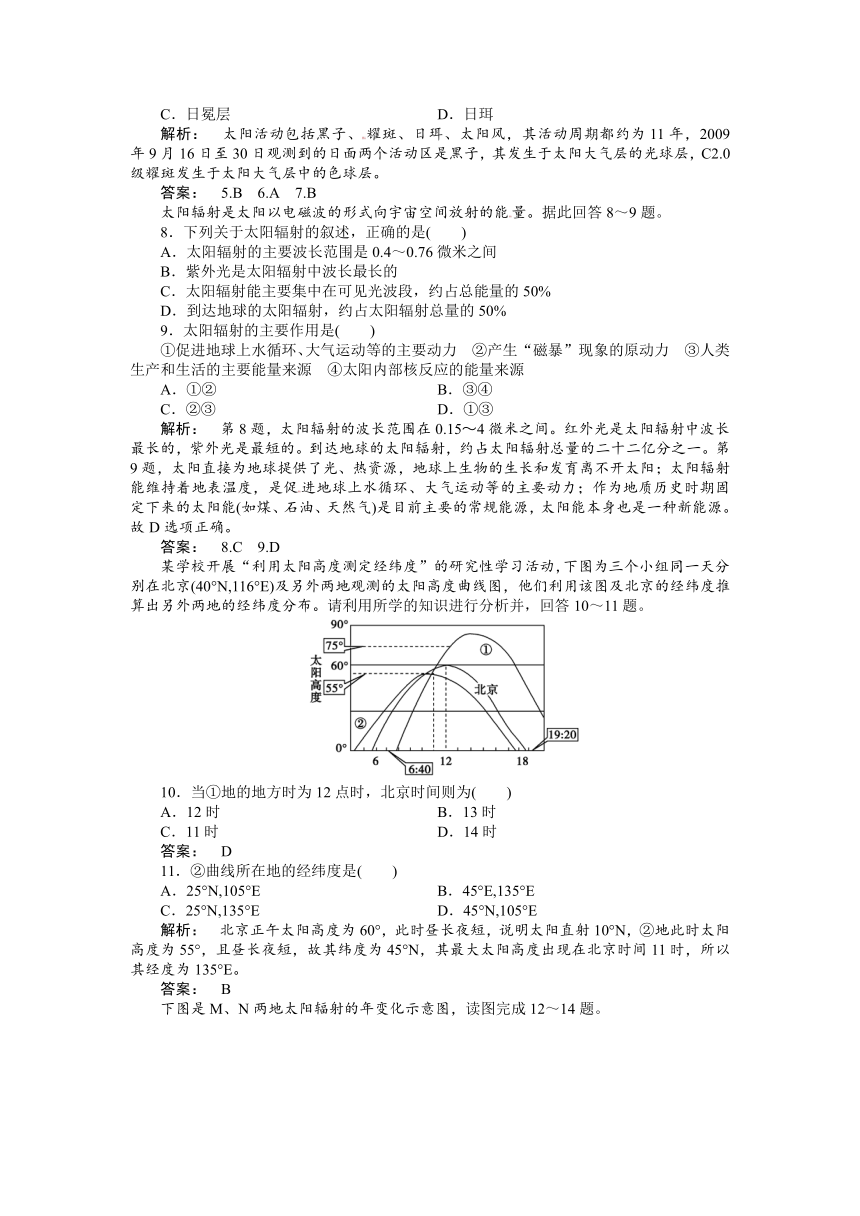

下图是M、N两地太阳辐射的年变化示意图,读图完成12~14题。

12.M地最可能位于( )

A.赤道 B.回归线

C.极圈 D.极点

13.N地5月1日时昼夜状况是( )

A.昼长夜短 B.昼短夜长

C.极昼 D.极夜

14.5~7月期间,N地获得的太阳辐射较多,最主要的原因是( )

A.太阳高度角大 B.昼夜长短

C.天气状况 D.地面状况

解析: 从图中看,M地太阳辐射的年变化不大,说明该地正午太阳高度的年变化不大,应位于赤道地区;N地有一段时间没有太阳辐射,说明的极昼、极夜现象。5~7月,N地获得太阳辐射多,是因为太阳高度角大。

答案: 12.A 13.C 14.A

15.下面四幅昼夜长短的季节变化示意图(阴影部分为黑夜)中,表示乙地的是( )

答案: B

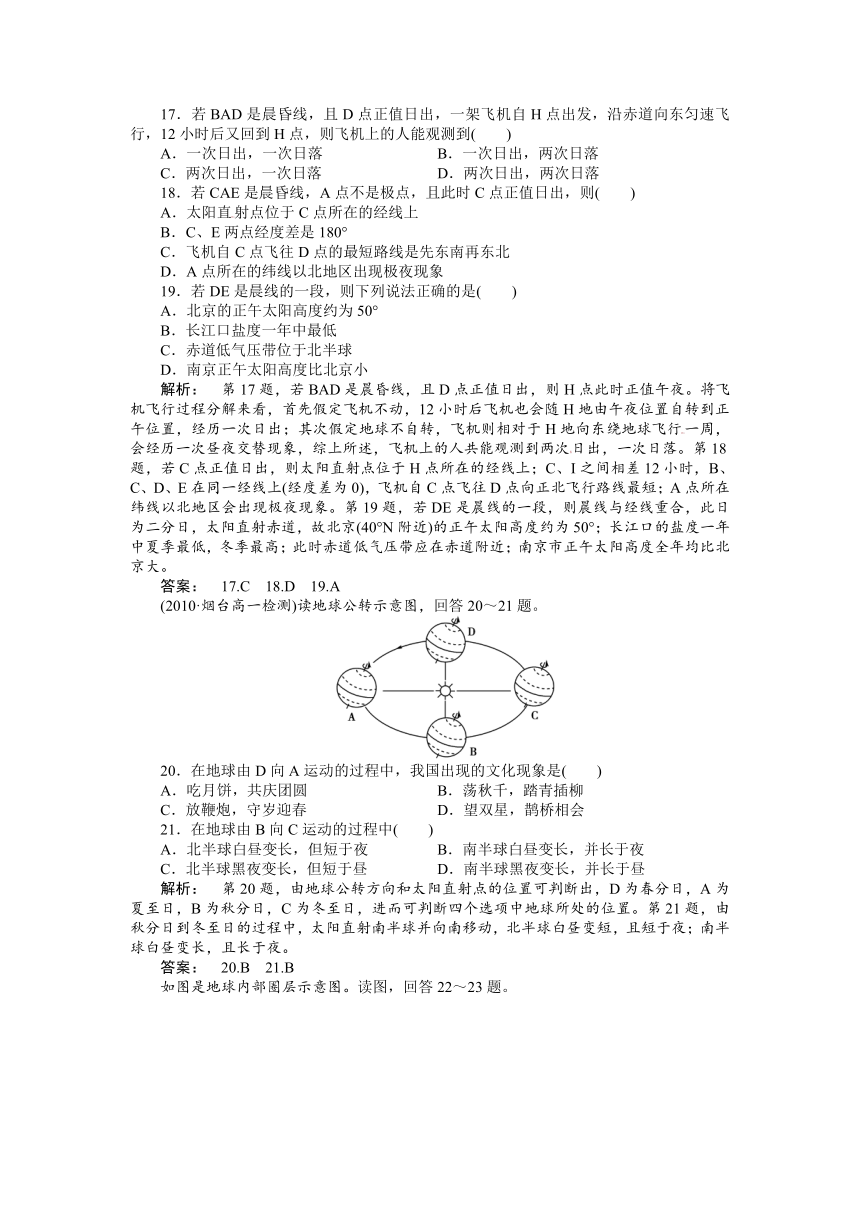

16.

有关此时太阳直射点的位置及其移动方向的说法,正确的是( )

A.太阳直射点位于赤道上并向南移动

B.太阳直射点在赤道以南并向南移动

C.太阳直射点在赤道以北并向南移动

D.太阳直射点位于赤道上并向北移动

答案: C

右下图中横线为纬线,竖线为经线。G、I分别为BH、HD的中点。读图,回答17~19题。

17.若BAD是晨昏线,且D点正值日出,一架飞机自H点出发,沿赤道向东匀速飞行,12小时后又回到H点,则飞机上的人能观测到( )

A.一次日出,一次日落 B.一次日出,两次日落

C.两次日出,一次日落 D.两次日出,两次日落

18.若CAE是晨昏线,A点不是极点,且此时C点正值日出,则( )

A.太阳直射点位于C点所在的经线上

B.C、E两点经度差是180°

C.飞机自C点飞往D点的最短路线是先东南再东北

D.A点所在的纬线以北地区出现极夜现象

19.若DE是晨线的一段,则下列说法正确的是( )

A.北京的正午太阳高度约为50°

B.长江口盐度一年中最低

C.赤道低气压带位于北半球

D.南京正午太阳高度比北京小

解析: 第17题,若BAD是晨昏线,且D点正值日出,则H点此时正值午夜。将飞机飞行过程分解来看,首先假定飞机不动,12小时后飞机也会随H地由午夜位置自转到正午位置,经历一次日出;其次假定地球不自转,飞机则相对于H地向东绕地球飞行一周,会经历一次昼夜交替现象,综上所述,飞机上的人共能观测到两次日出,一次日落。第18题,若C点正值日出,则太阳直射点位于H点所在的经线上;C、I之间相差12小时,B、C、D、E在同一经线上(经度差为0),飞机自C点飞往D点向正北飞行路线最短;A点所在纬线以北地区会出现极夜现象。第19题,若DE是晨线的一段,则晨线与经线重合,此日为二分日,太阳直射赤道,故北京(40°N附近)的正午太阳高度约为50°;长江口的盐度一年中夏季最低,冬季最高;此时赤道低气压带应在赤道附近;南京市正午太阳高度全年均比北京大。

答案: 17.C 18.D 19.A

(2010·烟台高一检测)读地球公转示意图,回答20~21题。

20.在地球由D向A运动的过程中,我国出现的文化现象是( )

A.吃月饼,共庆团圆 B.荡秋千,踏青插柳

C.放鞭炮,守岁迎春 D.望双星,鹊桥相会

21.在地球由B向C运动的过程中( )

A.北半球白昼变长,但短于夜 B.南半球白昼变长,并长于夜

C.北半球黑夜变长,但短于昼 D.南半球黑夜变长,并长于昼

解析: 第20题,由地球公转方向和太阳直射点的位置可判断出,D为春分日,A为夏至日,B为秋分日,C为冬至日,进而可判断四个选项中地球所处的位置。第21题,由秋分日到冬至日的过程中,太阳直射南半球并向南移动,北半球白昼变短,且短于夜;南半球白昼变长,且长于夜。

答案: 20.B 21.B

如图是地球内部圈层示意图。读图,回答22~23题。

22.图中①~④中,全部为液态的是( )

A.① B.②

C.③ D.④

23.图中①~④中,可能与地球磁场形成有关的是( )

A.① B.②

C.③ D.④

解析: 图中的序号中,①为地壳、②为地幔、③为外核、④为内核;岩浆的发源地为上地幔中的软流层;外核为高温熔融状态,它相对地壳的流动形成磁场;岩石圈与地球的三大外部圈层形成相互渗透的整体。

答案: 22.C 23.C

下图是位于120°E经线上不同纬度三地夏至日的正午太阳高度角。读图,回答24~25题。

24.三地的纬度从高到低的排序是( )

A.①②③ B.①③②

C.③②① D.③①②

25.此日昼长时间从短到长的排序是( )

A.①②③ B.②①③

C.③②① D.③①②

解析: 第24题,夏至日位于同一条经线上的北半球各地正午太阳高度从北回归线向南北两方递减,此时赤道上的正午太阳高度为66°34′,看三地太阳高度的角度和方向,三地纬度由低到高的顺序,就是正午太阳高度由大到小的顺序。第25题,夏至日北半球昼长夜短,并且纬度越高昼越长夜越短,由正午太阳高度的变化可知,图中三地的纬度由低到高的顺序是③②①,昼由短到长的顺序也如此。

答案: 24.A 25.C

二、综合题(共50分)

26.阅读材料,回答下列问题。(12分)

材料一 下图为太阳系八大行星在太阳系中的位置示意图。

材料二 偏心率(e)是焦点到椭圆中心的距离与椭圆半长轴之比,它决定椭圆的形状。如果e=0,轨道就是圆。其他行星公转轨道面与地球公转轨道面的夹角叫轨道倾角(i)。如果i=0,行星的轨道面就与地球公转轨道面重合。

材料三 下表是太阳系八大行星有关数据比较表。

项目 水星 C星 地球 火星 木星 B星 天王星 A星

距日平均距离(百万千米) 57.9 108.2 149.6 227.9 778.0 1 427.0 2 870.0 4 496.0

质量(地球为1) 0.05 0.82 1.00 0.11 317.9 95.18 14.63 17.22

体积(地球为1) 0.056 0.856 1.000 0.150 1 316 745 65.2 57.1

轨道倾角i(度) 7 3.4 0 1.9 1.3 2.5 0.8 1.8

偏心率e 0.206 0.007 0.017 0.093 0.048 0.055 0.051 0.006

(1)图中各行星绕日公转具有同向性,即呈________时针方向绕太阳运行。图中字母A、B、C表示海王星的是________。(3分)

(2)根据材料,简要分析地球上存在生命物质的条件。(5分)

(3)请说出冥王星被“开除”出大行星家族的理由。(4分)

解析: (1)太阳系中的八大行星公转方向一致,都是自西向东。(2)从安全的宇宙环境、适中的质量及日地距离等方面作答。(3)冥王星从质量、体积、轨道偏心率等诸多方面都与其他行星存在着很大差别。

答案: (1)逆 A

(2)地球处于一种比较稳定、安全的宇宙环境中;地球距日远近适中,使地球表面平均气温适中,有利于生命过程的发生和发展;地球的质量与体积大小适中,其引力可以使大量气体聚集在地球周围,形成大气层。

(3)冥王星的质量、体积太小,轨道偏心率、轨道倾角太大。

27.下图中图a、图b为同一时刻的太阳光照图,图a中的阴影部分为夜半球,图b中的EFG为晨昏线。回答问题。(14分)

(1)此时太阳直射点的坐标为_____________________________________________。(3分)

(2)此时北京时间为____月____日____时。(3分)

(3)图b中的EF对应于图a中(2分)( )

A.弧AD B.弧AC

C.弧BC D.弧BA

(4)图中BDGH四点,白昼由长到短依次是________,正午太阳高度由高到低依次是________。(3分)

(5)A点日出为______时,D点日落为______时,B点昼长为______小时,E的正午太阳高度为______。(3分)

答案: (1)23°26′N,90°W (2)6 23 2 (3)D

(4)BDHG DBHG (5)6 21 24 46°52′

28.

右图为西半球侧视图,若西半球和夜半球完全吻合。读图,完成下列问题。(10分)

(1)此时的太阳直射点的地理坐标是________;若此后太阳直射点向南移,则北半球进入________季。(1分)

(2)此时晨昏圈的位置是________________________________________,其中________是晨线、________是昏线。(3分)

(3)将该图转换为昼夜各半的侧视图,标注经度。(1分)

(4)写出B点的经度,并在新画的图上标出其位置。(2分)

(5)此时,图中A点的地方时是________时,C点的昼长是________小时,北京时间是________。(3分)

解析: 解本题,首先从西半球和夜半球完全吻合得到晨昏线和经线完全重合,确定此时太阳直射点的坐标,要注意直射点的坐标既要有纬度(正午太阳高度为90°的纬线),又要有经度(地方时为12时的经线)。

答案: (1)(0°,70°E) 秋

(2)20°W和160°E组成的经线圈 20°W 160°E

(3)见右图。

(4)110°W。见右图。

(5)18 12 15时20分

29.研究性学习是一种重要的学习方式,有利于培养学生的实践能力和创新能力。我国某学校(110°E)地理兴趣小组用立标杆测影的方法确定地方时刻。下面是同学们研究报告的基本框架和结论。据此回答下列问题。(14分)

课题研究报告

[课题名称]用立标杆测影的方法确定地方时刻。

[研究目标]通过观察、测量,记录某日杆影长度和地方时刻的变化规律。

[研究准备]同组同学共同商议确定本组所要观测目标,准备记录的纸、笔和卷尺等物品,并制订出周密的观测计划。

[实施过程]在自制刻有钟点时间的圆盘中心垂直竖立一根高为20厘米的标杆,7条放射线段是在某日每隔2小时记录的标杆阴影方向和长度,测得正午时标杆影长20厘米。观察记录(略)。

[研究结论]某日杆影长度和地方时刻的变化规律如下图所示(图为6~18时时段的观测)

(1)从图中看测量的日期可能是(双选)(3分)( )

A.春分 B.夏至

C.秋分 D.冬至

(2)若此时伦敦刚刚日落,则再过________(时间),该小组测量标杆的影子最短。(3分)

(3)该学校的地理纬度大约是(3分)( )

A.0° B.45°N

C.45°S D.60°N

(4)若再过三个月,该地日出时间是4时,请尝试将影子在一日内变化的示意图及相应的时间填画在下图中(间隔2小时画出)。(5分)

解析: 研究性学习方面的试题是新课改以来的考试新动向,其考查的主要知识点仍然是教材中的基本知识。第(1)题,从某日杆影长度和地方时刻的变化规律图可以看出,地方时6时开始有日影,下午18时结束,说明昼长为12小时,昼夜平分,为春秋二分日。第(2)题属于时间计算问题,二分日伦敦日落为18时,此时学校所在地(110°E)地方时为18时+7时20分=25时20分(次日1时20分),离标杆影子最短时刻(地方时12时)差10时40分。第(3)题,属于正午太阳高度的计算问题,由标杆高20厘米、正午时标杆影长20厘米,得出正午太阳高度为45°,根据H=90°-(φ±δ)(太阳直射点纬度),得出45°=90°-(φ±0°),从而得出我国这所学校的地理纬度为45°N。第(4)题,再过三个月,该地日出时间是4时,推出大约是6月22日(夏至日),学校所在地昼长夜短。画图时注意中午最短,影子长短以中午为对称轴排列,日出和日落时最长,全天昼长为(12-4)×2=16小时。

答案: (1)AC

(2)10时40分

(3)B

(4)见下图

.精品资料。欢迎使用。

一、单项选择题(每小题2分,共50分)

2011年2月18日,“火星—500”试验中来自中国南京的志愿者王跃在经历261天的飞行后第一次走出登陆舱,驾驶装有机械臂和摄像头的火星探测车,在“火星”表面采集岩石……。完成1~2题。

1.在八大行星中,人类首选火星作为探索生命起源和进化的行星,主要是因为火星的一些地理现象与地球上的一些地理现象很相似,主要表现为( )

①火星和地球都被厚厚的大气层所包围 ②火星、地球自转周期的长度都比较适中 ③火星、地球与太阳的距离都比较适中 ④火星上和地球上都有四季变化,且四季的长度一样

A.①②③ B.①②③④

C.②③ D.①③

解析: 地球和火星质量和体积相差较大,但自转周期和与太阳的距离比较相似,但火星的四季比地球要长。

答案: C

2.火星表面的平均温度只比地球小,最主要的原因是( )

A.距太阳远 B.质量小

C.体积小 D.公转周期长

答案: A

2009年3月26日金星从太阳北边经过,且距离太阳相对较远,所以,在早晨和晚上都能看到金星。这种“金星晨昏同现”的天象约8年才出现一次,属于比较罕见的天象。结合下图完成3~4题。

3.图中代表金星的是( )

A.① B.②

C.③ D.④

4.太阳系中的小行星带位于( )

A.行星③轨道和木星轨道之间 B.行星③轨道和行星④轨道之间

C.行星①轨道和行星②轨道之间 D.行星④轨道和海王星轨道之间

解析: 本题组考查天体系统层次及太阳系组成,图中表示的是太阳系的状况,根据各行星与太阳的距离可知,①为水星,②为金星,③为火星,④为天王星,⑤为土星;小行星带位于火星和木星轨道之间。

答案: 3.B 4.A

(2010·广州高一检测)2009年9月16日至30日,国家天文台在日面上观测到两个活动区,并且观测到一次C2.0级耀斑。阅读材料完成5~7题。

5.太阳活动的平均周期约是( )

A.10年 B.11年

C.76年 D.60年

6.在日面上观测到两个活动区的主要判断依据是( )

A.黑子 B.耀斑

C.日珥 D.太阳风

7.观测到的这次C2.0级的耀斑发生在太阳大气层的( )

A.光球层 B.色球层

C.日冕层 D.日珥

解析: 太阳活动包括黑子、耀斑、日珥、太阳风,其活动周期都约为11年,2009年9月16日至30日观测到的日面两个活动区是黑子,其发生于太阳大气层的光球层,C2.0级耀斑发生于太阳大气层中的色球层。

答案: 5.B 6.A 7.B

太阳辐射是太阳以电磁波的形式向宇宙空间放射的能量。据此回答8~9题。

8.下列关于太阳辐射的叙述,正确的是( )

A.太阳辐射的主要波长范围是0.4~0.76微米之间

B.紫外光是太阳辐射中波长最长的

C.太阳辐射能主要集中在可见光波段,约占总能量的50%

D.到达地球的太阳辐射,约占太阳辐射总量的50%

9.太阳辐射的主要作用是( )

①促进地球上水循环、大气运动等的主要动力 ②产生“磁暴”现象的原动力 ③人类生产和生活的主要能量来源 ④太阳内部核反应的能量来源

A.①② B.③④

C.②③ D.①③

解析: 第8题,太阳辐射的波长范围在0.15~4微米之间。红外光是太阳辐射中波长最长的,紫外光是最短的。到达地球的太阳辐射,约占太阳辐射总量的二十二亿分之一。第9题,太阳直接为地球提供了光、热资源,地球上生物的生长和发育离不开太阳;太阳辐射能维持着地表温度,是促进地球上水循环、大气运动等的主要动力;作为地质历史时期固定下来的太阳能(如煤、石油、天然气)是目前主要的常规能源,太阳能本身也是一种新能源。故D选项正确。

答案: 8.C 9.D

某学校开展“利用太阳高度测定经纬度”的研究性学习活动,下图为三个小组同一天分别在北京(40°N,116°E)及另外两地观测的太阳高度曲线图,他们利用该图及北京的经纬度推算出另外两地的经纬度分布。请利用所学的知识进行分析并,回答10~11题。

10.当①地的地方时为12点时,北京时间则为( )

A.12时 B.13时

C.11时 D.14时

答案: D

11.②曲线所在地的经纬度是( )

A.25°N,105°E B.45°E,135°E

C.25°N,135°E D.45°N,105°E

解析: 北京正午太阳高度为60°,此时昼长夜短,说明太阳直射10°N,②地此时太阳高度为55°,且昼长夜短,故其纬度为45°N,其最大太阳高度出现在北京时间11时,所以其经度为135°E。

答案: B

下图是M、N两地太阳辐射的年变化示意图,读图完成12~14题。

12.M地最可能位于( )

A.赤道 B.回归线

C.极圈 D.极点

13.N地5月1日时昼夜状况是( )

A.昼长夜短 B.昼短夜长

C.极昼 D.极夜

14.5~7月期间,N地获得的太阳辐射较多,最主要的原因是( )

A.太阳高度角大 B.昼夜长短

C.天气状况 D.地面状况

解析: 从图中看,M地太阳辐射的年变化不大,说明该地正午太阳高度的年变化不大,应位于赤道地区;N地有一段时间没有太阳辐射,说明的极昼、极夜现象。5~7月,N地获得太阳辐射多,是因为太阳高度角大。

答案: 12.A 13.C 14.A

15.下面四幅昼夜长短的季节变化示意图(阴影部分为黑夜)中,表示乙地的是( )

答案: B

16.

有关此时太阳直射点的位置及其移动方向的说法,正确的是( )

A.太阳直射点位于赤道上并向南移动

B.太阳直射点在赤道以南并向南移动

C.太阳直射点在赤道以北并向南移动

D.太阳直射点位于赤道上并向北移动

答案: C

右下图中横线为纬线,竖线为经线。G、I分别为BH、HD的中点。读图,回答17~19题。

17.若BAD是晨昏线,且D点正值日出,一架飞机自H点出发,沿赤道向东匀速飞行,12小时后又回到H点,则飞机上的人能观测到( )

A.一次日出,一次日落 B.一次日出,两次日落

C.两次日出,一次日落 D.两次日出,两次日落

18.若CAE是晨昏线,A点不是极点,且此时C点正值日出,则( )

A.太阳直射点位于C点所在的经线上

B.C、E两点经度差是180°

C.飞机自C点飞往D点的最短路线是先东南再东北

D.A点所在的纬线以北地区出现极夜现象

19.若DE是晨线的一段,则下列说法正确的是( )

A.北京的正午太阳高度约为50°

B.长江口盐度一年中最低

C.赤道低气压带位于北半球

D.南京正午太阳高度比北京小

解析: 第17题,若BAD是晨昏线,且D点正值日出,则H点此时正值午夜。将飞机飞行过程分解来看,首先假定飞机不动,12小时后飞机也会随H地由午夜位置自转到正午位置,经历一次日出;其次假定地球不自转,飞机则相对于H地向东绕地球飞行一周,会经历一次昼夜交替现象,综上所述,飞机上的人共能观测到两次日出,一次日落。第18题,若C点正值日出,则太阳直射点位于H点所在的经线上;C、I之间相差12小时,B、C、D、E在同一经线上(经度差为0),飞机自C点飞往D点向正北飞行路线最短;A点所在纬线以北地区会出现极夜现象。第19题,若DE是晨线的一段,则晨线与经线重合,此日为二分日,太阳直射赤道,故北京(40°N附近)的正午太阳高度约为50°;长江口的盐度一年中夏季最低,冬季最高;此时赤道低气压带应在赤道附近;南京市正午太阳高度全年均比北京大。

答案: 17.C 18.D 19.A

(2010·烟台高一检测)读地球公转示意图,回答20~21题。

20.在地球由D向A运动的过程中,我国出现的文化现象是( )

A.吃月饼,共庆团圆 B.荡秋千,踏青插柳

C.放鞭炮,守岁迎春 D.望双星,鹊桥相会

21.在地球由B向C运动的过程中( )

A.北半球白昼变长,但短于夜 B.南半球白昼变长,并长于夜

C.北半球黑夜变长,但短于昼 D.南半球黑夜变长,并长于昼

解析: 第20题,由地球公转方向和太阳直射点的位置可判断出,D为春分日,A为夏至日,B为秋分日,C为冬至日,进而可判断四个选项中地球所处的位置。第21题,由秋分日到冬至日的过程中,太阳直射南半球并向南移动,北半球白昼变短,且短于夜;南半球白昼变长,且长于夜。

答案: 20.B 21.B

如图是地球内部圈层示意图。读图,回答22~23题。

22.图中①~④中,全部为液态的是( )

A.① B.②

C.③ D.④

23.图中①~④中,可能与地球磁场形成有关的是( )

A.① B.②

C.③ D.④

解析: 图中的序号中,①为地壳、②为地幔、③为外核、④为内核;岩浆的发源地为上地幔中的软流层;外核为高温熔融状态,它相对地壳的流动形成磁场;岩石圈与地球的三大外部圈层形成相互渗透的整体。

答案: 22.C 23.C

下图是位于120°E经线上不同纬度三地夏至日的正午太阳高度角。读图,回答24~25题。

24.三地的纬度从高到低的排序是( )

A.①②③ B.①③②

C.③②① D.③①②

25.此日昼长时间从短到长的排序是( )

A.①②③ B.②①③

C.③②① D.③①②

解析: 第24题,夏至日位于同一条经线上的北半球各地正午太阳高度从北回归线向南北两方递减,此时赤道上的正午太阳高度为66°34′,看三地太阳高度的角度和方向,三地纬度由低到高的顺序,就是正午太阳高度由大到小的顺序。第25题,夏至日北半球昼长夜短,并且纬度越高昼越长夜越短,由正午太阳高度的变化可知,图中三地的纬度由低到高的顺序是③②①,昼由短到长的顺序也如此。

答案: 24.A 25.C

二、综合题(共50分)

26.阅读材料,回答下列问题。(12分)

材料一 下图为太阳系八大行星在太阳系中的位置示意图。

材料二 偏心率(e)是焦点到椭圆中心的距离与椭圆半长轴之比,它决定椭圆的形状。如果e=0,轨道就是圆。其他行星公转轨道面与地球公转轨道面的夹角叫轨道倾角(i)。如果i=0,行星的轨道面就与地球公转轨道面重合。

材料三 下表是太阳系八大行星有关数据比较表。

项目 水星 C星 地球 火星 木星 B星 天王星 A星

距日平均距离(百万千米) 57.9 108.2 149.6 227.9 778.0 1 427.0 2 870.0 4 496.0

质量(地球为1) 0.05 0.82 1.00 0.11 317.9 95.18 14.63 17.22

体积(地球为1) 0.056 0.856 1.000 0.150 1 316 745 65.2 57.1

轨道倾角i(度) 7 3.4 0 1.9 1.3 2.5 0.8 1.8

偏心率e 0.206 0.007 0.017 0.093 0.048 0.055 0.051 0.006

(1)图中各行星绕日公转具有同向性,即呈________时针方向绕太阳运行。图中字母A、B、C表示海王星的是________。(3分)

(2)根据材料,简要分析地球上存在生命物质的条件。(5分)

(3)请说出冥王星被“开除”出大行星家族的理由。(4分)

解析: (1)太阳系中的八大行星公转方向一致,都是自西向东。(2)从安全的宇宙环境、适中的质量及日地距离等方面作答。(3)冥王星从质量、体积、轨道偏心率等诸多方面都与其他行星存在着很大差别。

答案: (1)逆 A

(2)地球处于一种比较稳定、安全的宇宙环境中;地球距日远近适中,使地球表面平均气温适中,有利于生命过程的发生和发展;地球的质量与体积大小适中,其引力可以使大量气体聚集在地球周围,形成大气层。

(3)冥王星的质量、体积太小,轨道偏心率、轨道倾角太大。

27.下图中图a、图b为同一时刻的太阳光照图,图a中的阴影部分为夜半球,图b中的EFG为晨昏线。回答问题。(14分)

(1)此时太阳直射点的坐标为_____________________________________________。(3分)

(2)此时北京时间为____月____日____时。(3分)

(3)图b中的EF对应于图a中(2分)( )

A.弧AD B.弧AC

C.弧BC D.弧BA

(4)图中BDGH四点,白昼由长到短依次是________,正午太阳高度由高到低依次是________。(3分)

(5)A点日出为______时,D点日落为______时,B点昼长为______小时,E的正午太阳高度为______。(3分)

答案: (1)23°26′N,90°W (2)6 23 2 (3)D

(4)BDHG DBHG (5)6 21 24 46°52′

28.

右图为西半球侧视图,若西半球和夜半球完全吻合。读图,完成下列问题。(10分)

(1)此时的太阳直射点的地理坐标是________;若此后太阳直射点向南移,则北半球进入________季。(1分)

(2)此时晨昏圈的位置是________________________________________,其中________是晨线、________是昏线。(3分)

(3)将该图转换为昼夜各半的侧视图,标注经度。(1分)

(4)写出B点的经度,并在新画的图上标出其位置。(2分)

(5)此时,图中A点的地方时是________时,C点的昼长是________小时,北京时间是________。(3分)

解析: 解本题,首先从西半球和夜半球完全吻合得到晨昏线和经线完全重合,确定此时太阳直射点的坐标,要注意直射点的坐标既要有纬度(正午太阳高度为90°的纬线),又要有经度(地方时为12时的经线)。

答案: (1)(0°,70°E) 秋

(2)20°W和160°E组成的经线圈 20°W 160°E

(3)见右图。

(4)110°W。见右图。

(5)18 12 15时20分

29.研究性学习是一种重要的学习方式,有利于培养学生的实践能力和创新能力。我国某学校(110°E)地理兴趣小组用立标杆测影的方法确定地方时刻。下面是同学们研究报告的基本框架和结论。据此回答下列问题。(14分)

课题研究报告

[课题名称]用立标杆测影的方法确定地方时刻。

[研究目标]通过观察、测量,记录某日杆影长度和地方时刻的变化规律。

[研究准备]同组同学共同商议确定本组所要观测目标,准备记录的纸、笔和卷尺等物品,并制订出周密的观测计划。

[实施过程]在自制刻有钟点时间的圆盘中心垂直竖立一根高为20厘米的标杆,7条放射线段是在某日每隔2小时记录的标杆阴影方向和长度,测得正午时标杆影长20厘米。观察记录(略)。

[研究结论]某日杆影长度和地方时刻的变化规律如下图所示(图为6~18时时段的观测)

(1)从图中看测量的日期可能是(双选)(3分)( )

A.春分 B.夏至

C.秋分 D.冬至

(2)若此时伦敦刚刚日落,则再过________(时间),该小组测量标杆的影子最短。(3分)

(3)该学校的地理纬度大约是(3分)( )

A.0° B.45°N

C.45°S D.60°N

(4)若再过三个月,该地日出时间是4时,请尝试将影子在一日内变化的示意图及相应的时间填画在下图中(间隔2小时画出)。(5分)

解析: 研究性学习方面的试题是新课改以来的考试新动向,其考查的主要知识点仍然是教材中的基本知识。第(1)题,从某日杆影长度和地方时刻的变化规律图可以看出,地方时6时开始有日影,下午18时结束,说明昼长为12小时,昼夜平分,为春秋二分日。第(2)题属于时间计算问题,二分日伦敦日落为18时,此时学校所在地(110°E)地方时为18时+7时20分=25时20分(次日1时20分),离标杆影子最短时刻(地方时12时)差10时40分。第(3)题,属于正午太阳高度的计算问题,由标杆高20厘米、正午时标杆影长20厘米,得出正午太阳高度为45°,根据H=90°-(φ±δ)(太阳直射点纬度),得出45°=90°-(φ±0°),从而得出我国这所学校的地理纬度为45°N。第(4)题,再过三个月,该地日出时间是4时,推出大约是6月22日(夏至日),学校所在地昼长夜短。画图时注意中午最短,影子长短以中午为对称轴排列,日出和日落时最长,全天昼长为(12-4)×2=16小时。

答案: (1)AC

(2)10时40分

(3)B

(4)见下图

.精品资料。欢迎使用。