9.《劝学》课件(48张PPT)—2020-2021学年人教版高中语文必修三第三单元

文档属性

| 名称 | 9.《劝学》课件(48张PPT)—2020-2021学年人教版高中语文必修三第三单元 |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-02 16:14:52 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

1.熟读并背诵课文。

2.积累掌握“劝、中、假、绝”等实词和“于、而、焉”等虚词。

3.学习《劝学》的主要观点,领会“学”的重要性。

4.学习本文比喻论证和对比论证的方法。

1.积累重要的文言知识,提高阅读简易文言文的能力。

2.正确运用比喻论证来说理。

3.探求本文提到的“求学之道”。

《劝学》中的“劝”起统领全篇的作用。

“劝”是“劝勉”的意思。繁体字“勸”是形声字,凡是用“力”作形旁的字,多数有“勉励”的意思,如“励”“努”等,这是“劝”的本义。而在现代汉语中,“劝”解释为“劝阻”,词义已经发生了转移。作者在这篇以“劝学”为题的文章中,勉励人们要坚持学习,认为只有这样才能增长知识,发展才能,培养高尚的品德。

1.“辞赋之祖”的文学家。荀子(公元前313-公元前238),名况,时人尊称他为“荀卿”,战国末期赵国人。曾到齐国、秦国、楚国游学,三次出任齐国稷下学宫的祭酒,韩非、李斯都是他的入室弟子。荀子是第一个使用赋的名称和用问答体写赋的人,同屈原一起被称为“辞赋之祖”。荀子的散文说理透彻,气势浑厚,语言质朴,多排比,又善用比喻,素有“诸子大成”的美誉。

2.“制天命而用之”的思想家。荀子是

先秦儒家的代表人物之一,同早于他的孟子

成为儒家对立的两派。他认为人性本恶,所

以强调后天学习的重要性,强调教育的作用。

荀子反对迷信天命鬼神,提出“制天命而用

之”的思想。

关于出处——《荀子》

荀况一生著述甚多,后人编成《荀子》,其中大部分是荀况的文章,其余为其门人所做。较之《论语》、《孟子》,《荀子》已成为有标题的论文,标志着古代说理文的进一步成熟。《荀子》共

卷,收文章

篇,其中《劝学》是

篇节选。

32

第一

20

战国时期,奴隶制度渐趋崩溃,封建制度逐步形成,历史经历着划时代的变革。许多思想家从不同的立场和角度出发,对当时的社会变革发表不同的主张,并逐渐形成墨家、儒家、道家和法家等不同的派别,历史上称之为“诸子百家”。诸子百家纷纷著书立说,宣传自己的主张,批评别人,出现了“百家争鸣”的局面。

战国时期儒家的重要代表人物是孟子和荀子。

孟子宣扬“劳心者治人,劳力者治于人”的思想,为统治阶级辩护。

荀子则认为:人力能征服自然,应该利用自然为人类服务。他的门人韩非、李斯成为战国末期法家的重要代表人物。

1.三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。黑发不知勤学早,白发方悔读书

——颜真卿

2.少年易学老难成,一寸光阴不可轻。

——朱熹

3.吾生也有涯,而知也无涯。

——庄子

4.莫等闲,白了少年头,空悲切。

——岳飞

5.盛年不重来,一日难再晨。及时当勉励,岁月不待人。

——陶渊明

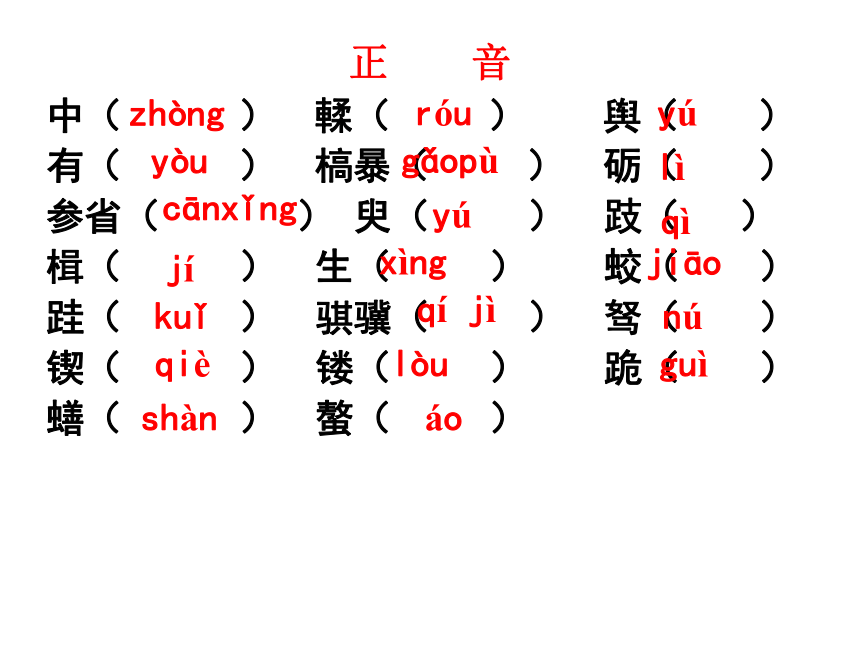

正

音

中( ) 輮(

)

舆(

)

有( ) 槁暴(

) 砺(

)

参省(

)

臾(

) 跂(

)

楫(

)

生(

)

蛟(

)

跬(

)

骐骥(

)

驽(

)

锲(

)

镂(

)

跪(

)

蟮(

)

螯(

)

zhòng

yú

xìng

qí

jì

jiāo

kuǐ

nú

qiè

shàn

guì

lòu

áo

yòu

cānxǐng

gǎopù

lì

yú

qì

jí

róu

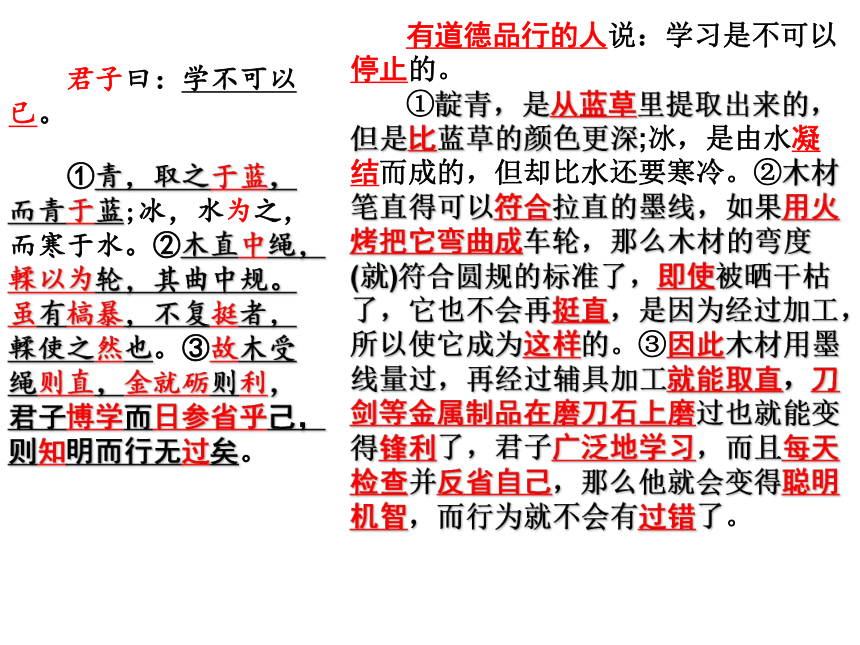

君子曰:学不可以已。

①青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。②木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。③故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。④吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;⑤顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。⑥君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;⑥积善成德,而神明自得,圣心备焉。⑦故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。//骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。⑧锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。//⑨蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。⑩蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

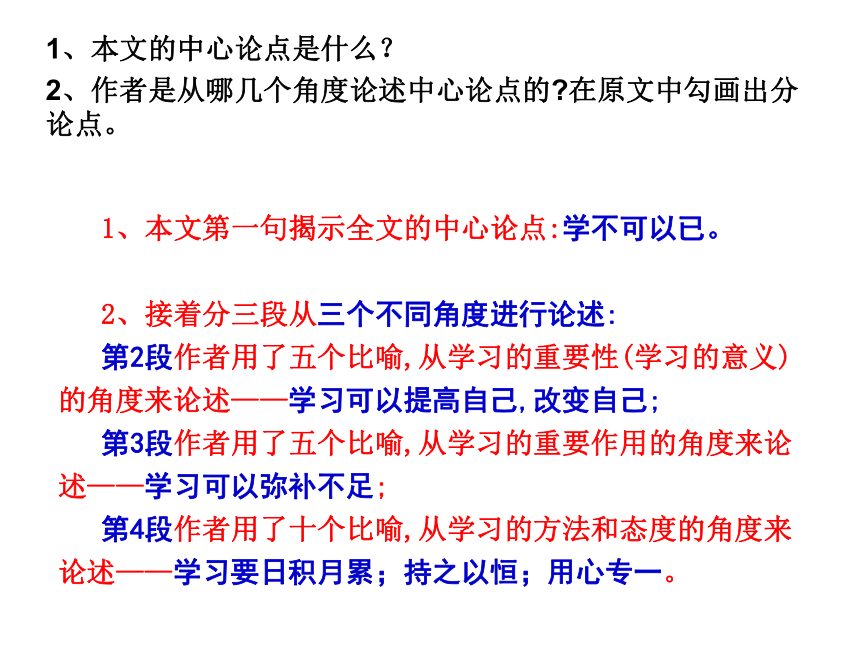

1、本文的中心论点是什么?

2、作者是从哪几个角度论述中心论点的?在原文中勾画出分论点。

1、本文第一句揭示全文的中心论点:学不可以已。

2、接着分三段从三个不同角度进行论述:

第2段作者用了五个比喻,从学习的重要性(学习的意义)的角度来论述——学习可以提高自己,改变自己;

第3段作者用了五个比喻,从学习的重要作用的角度来论述——学习可以弥补不足;

第4段作者用了十个比喻,从学习的方法和态度的角度来论述——学习要日积月累;持之以恒;用心专一。

有道德品行的人说:学习是不可以停止的。

①靛青,是从蓝草里提取出来的,但是比蓝草的颜色更深;冰,是由水凝结而成的,但却比水还要寒冷。②木材笔直得可以符合拉直的墨线,如果用火烤把它弯曲成车轮,那么木材的弯度(就)符合圆规的标准了,即使被晒干枯了,它也不会再挺直,是因为经过加工,所以使它成为这样的。③因此木材用墨线量过,再经过辅具加工就能取直,刀剑等金属制品在磨刀石上磨过也就能变得锋利了,君子广泛地学习,而且每天检查并反省自己,那么他就会变得聪明机智,而行为就不会有过错了。

君子曰:学不可以已。

①青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。②木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。③故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

3、课文中心论点用“君子曰”引出有什么好处?中心论点包括哪几方面的意思?

4、①“青,取之于蓝……而寒于水”,②“木直中绳……使之然也”,③“故木受绳……则利”。这三组设喻从总体上看,都是为了论证“君子博学……行无过矣”这一论点的。既然如此,是否可以认为这是简单的重复?

3、用“君子曰”引出中心论点“学不可以已”,使观点更具权威性。

包括两个方面的意思:一是因为学习意义很大,所以学习不能停止;二是学习的态度和方法,就是不能停止学习。

学不可以已

分论点

比喻句

学习的意义:

提高自己,

改变自己。

青,取之于蓝,而青于蓝

冰,水为之而寒于水

木直中绳,輮以为轮,

其曲中规。虽有槁暴,

不复挺者,輮使之然也。

木受绳则直

金就砺则利

木、金

人

变化

提高

变化

改变

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

我以前整天地思考,却没有片刻学习的收获大;④我曾经提起脚后跟眺望远方,却不如登上高处看的更为广阔。登上高处招手,手臂并没加长,但是人们在远处也可以看见;

⑤顺着风向呼喊,声音并没增强,但是听的人却听得更清楚。借助车马的人,并不是使脚步加快了,却能到达千里之外;借助船舶楫桨的人,不一定逗善于游水,却能横渡长江黄河。⑥君子的本性并没有差别,只是善于借助外物罢了。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。④吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;⑤顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。⑥君子生非异也,善假于物也。

劝学

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;

①尝:曾经

②终日:整天

③而:两个“而”均为表修饰的连词

④须臾:片刻

⑤所学:“所”字结构,学习的……

(收获)

⑥跂:踮起脚后跟

⑦之:助词,主谓之间,取独

⑧博:广博,宽广

译文:我曾经整天地思考,比不上片刻的学习的收获;我曾经踮起脚跟眺望,比不上登上高处看得广阔。

劝学

登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。

①高:形容词作名词,高处。

②而:第一、三个表修饰;第二、四个表转折。

③加:增加

④见者远:人在远处也能看见

⑤疾:强,这里指声音宏大

⑥闻:听

⑦彰:明显,显著

译文:登上高处招手,手臂没有增加长度,但远处的人也能看见;顺着风呼喊,声音没有增大,但听的人听得清楚。

劝学

假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。

①假:借助,利用

②舆:yú,车

③利:形容词使动,使…快

④而:二个均为表转折连词

⑤致:达到,到达

⑥楫:jí,船桨,代船。

⑦水:游水,名词作动词

⑧绝:横渡,横穿,渡过

译文:

借助车马的人,不是使脚步快,却能到达千里之外;借助船只的人,不是能游泳,却能横渡江河。

劝学

君子生非异也,善假于物也。

①生:xìng,通“性”,资质,禀赋

②物:外物,指各种客观条件

译文:有学问、有修养的人的资质(和一般人)没有不同,(可是聪明能干差异很大,这是因为他们)善于凭借和利用外物啊。

5、在论述学习的作用时,为什么要特别强调“臂非加长”“声非加疾”“非利足”“非能水”?

这样能更加突出地强调“见者远”“闻者彰”“致千里”“绝江河”等效果的取得并非人本身有什么特异功能,而是善于借助外物。同时,与本段的推论——“君子生非异也,善假于物也”紧密关联,有力地论证了分论点即学习的作用——弥补不足。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也

要靠后天学习

见

君子生非异也,善假于物也

分论点

比喻句

学习的

作用:

弥补不足。

吾尝跂而望矣,不如登高之博见也

登高而招,臂非加长也,而见者远

顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰

假舆马者,非利足也,而致千里

假舟楫者,非能水也,而绝江河

学习

空想

闻

水

陆

借助学习弥补不足

堆积土石变成了高山,风雨就从这里兴起了;水流汇积成为深渊,蛟龙就从这儿诞生了;

⑥积累善行从而养成高尚的品德,精神就可以达到很高的境界,圣人的思想也就具备了。⑦因此不积累一步半步的行程,就没有办法实现千里之远;不积累细小的流水,就没有办法汇聚成江河大海。千里马一跨越,也不足十步之远;劣马拉车走十天,也可以走得很远,它的成功就在于不停的走。⑧雕刻一件物品但最后放弃了,腐烂的木头也刻不断。若不停地刻下去,那么金石也能雕刻成功。⑨蚯蚓没有锋利的爪牙和强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下喝到泉水,这是因为它用心专一啊。⑩蟹有六条腿与两个蟹钳,但是若没有蛇、鳝的洞穴,它就无处藏身,这就是因为它用心浮躁啊。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;⑥积善成德,而神明自得,圣心备焉。⑦故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。//骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。⑧锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。//⑨蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。⑩蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

劝学

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。

①兴:起

②焉:“于此”、“于是”;

“了”

③渊:深水

④蛟:jiāo,一种龙

⑤善:形容词作名词,善行。⑥而:表顺承,“就”

⑦神明:高度智慧

⑧得:获得

⑨备:具备

堆积泥土成为高山,风雨从那里兴起;积聚水流成为深渊,蛟龙在那里生长;积累善行养成高尚的品德,最高的智慧就会得到,通达事理的思维就具备了。

故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

①跬:半步。

②无以:没有用来…的(办法)

所以不积累每一步,就无法达到千里之外;不积聚细小河流,就无法形成江海。

劝学

骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。

③骐骥:骏马

④十驾:马拉车一天走的路叫“一驾”

骏马跳跃一次,不能有十步远;劣马拉车走十天,(也能走得很远),它的成功在于不停地走。

锲而舍之,朽木不折,锲而不舍,金石可镂。

①锲:二个“锲”均意为“雕刻”

②而:二个“而”均表假设关系,如果

③舍:二个“舍”均为动词,放弃

④镂:雕刻

如果雕刻几下就放弃,腐朽的木头也不会断;如果不停地刻下去,金石也能雕刻。

蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

劝学

①之:定语后置的标志

②强:qiáng,强劲的意思

③蚓无爪牙之利,筋骨之强:定语后置句

④上、下:方位词作状语,向上、向下

⑤用心:不是合成双音词,“用”是引介原因的介词,意为“由于、因为”,“心”意为“心思”

⑥一:数词作动词,专一的意思。

蚯蚓没有锋利的爪牙,强健的筋骨,向上能吃到泥土,向下能喝到泉水,因为它心思专一啊。

蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

劝学

①

而:表并列,和

②

螯:áo,蟹钳。

③躁:浮躁,不专心

译文:螃蟹有六条腿和两只蟹钳,没有蛇鳝的洞穴就无处容身(的原因),是因为心思浮躁啊。

6、第3段主要讲了什么内容?

学习的方法、态度

7、第3段用了哪些论证方法来谈学习的方法的?

学习的方法、态度

积累

4个比喻

比喻论证

正反论证

坚持

4个比喻

比喻论证

对比论证

专一

2个比喻

比喻论证

对比论证

学习方法和态度

积累

坚持

专心

积土成山,风雨兴焉

积水成渊,蛟龙生焉

正面设喻

不积跬步,无以至千里

不积小流,无以成江海

反面设喻

积累

骐骥一跃,不能十步

驽马十驾,功在不舍

对比

锲而舍之,朽木不折

锲而不舍,金石可镂

对比

蚓无爪牙之利…用心一也

蟹六跪而二螯…用心躁也

对比

坚持

专心

【中心论点】君子曰:学不可以已。

【分论1:学习的意义】〖提高自己〗青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。〖改变自己〗木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

【分论2:学习的作用】吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

【分论3:学习的方法】积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。【学习的态度】骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

文言重要知识点补充

1、“中心词+定语+者”

如:人马烧溺死者甚众

计未定,求人可使报秦者。

村中少年好事者。(《黔之驴》)

楚人有涉江者。(《刻舟求剑》)

2、“中心词+而+定语+者”。

如:缙绅而能不易其志者,四海之大,有几人与?

(《五人墓碑记》

有一言而可以终身行之者乎?

《论语。卫灵公》

定语后置句例析

3.“中心词+之+定语”

如:居庙堂之高则忧其民,处江之远,则忧其君。

虽无丝竹管弦之盛。《归去来兮辞》

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。《陋室铭》

人谁又能以身之察察(洁净),受物之汶汶(肮脏)者乎?

5、“中心词+之+后置定语+者”

如:

①马之千里者:《马说》

②石之铿然有声者:《石钟山记》

4.“中心词+数(量)词式结构”

如:马之千里者,一食或尽粟一石。

一顿有时(就)吃掉一石的粮食。

项羽兵四十万,沛公兵十万:

《鸿门宴》

通计一舟,为人五,为窗八:《核舟记》

注意:文言文中定语后置只限于表示修饰关系的句子,表领属关系的定语则不后置。

试比较:

(1)马之千里者(

)

(2)城北徐公,齐国之美丽者也。(

)

修饰关系

领属关系

判断下列句子是否为定语后置句。

1.村中少年好事者,驯养一虫。(

)

2.于是集谢庄少年之精技者。(

)

3.军书十二卷,卷卷有爷名。(

)

劝学

文言知识积累

①青:青于蓝——形容词

②中:木直中绳——动词,符合,合乎

③疾:声非加疾也——强,形容声音大

④假:假舆马者——借助,利用

⑤绝:而绝江河——横渡

⑥致:而致千里——到达

⑦兴:风雨兴焉——起

⑧功:功在不舍——成绩,成功

⑨强:蚓无爪牙之利,筋骨之强——强健

⑩用:用心一也——因为

补充强调之一——10个常用实词

5个通假字

有(又):副词,又

暴(曝):动词,晒

生(性):名词,资质,禀赋

輮(煣):动词,使…

…弯曲

知(智):名词,智慧

5个词类活用

1、假舟楫者,非能水也

2、君子博学而日参省乎己

上食埃土,下饮黄泉

3、假舆马者,非利足也

4、木直中绳,輮以为轮。

名词作状语,每日

名词作状语,表示动作行为的方向

名词作动词,游水

使动用法,使……弯曲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

使动用法,使……走得快

4个特殊句式

1、青,取之于蓝,而青于蓝

2、无以至千里

3、冰,水为之,而寒于水

4、蚓无爪牙之利,筋骨之强

判断句、介词结构后置

状语后置

定语后置

固定句式

古今异义(古/今)

1.劝学(勉励/规劝、劝戒)

2.君子博学而日参省乎己(检查/参加、加入)

3.声非加疾也(强、洪亮/疾病、快)

4.假舆马者(凭借、借助/不真)

5.用心一也(思想意识活动/读书用功)

6.蟹六跪而二螯(脚/跪下)

7.虽有槁暴(即使/虽然)

8.金就砺则利(金属/金子)

9.劝学(勉励/规劝、劝戒)

10.而绝江河(渡/断绝)

11.輮以为轮(把…做成/认为)

“虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也”属于什么句式?(

)

A.介词结构后置

B.定语后置

C.判断句式

D.定语前置

C

选出对下列句子加点字的音、义判断正确的一项(

)

A.故不积跬步(jí,积累)

B.驽马十驾,功在不舍(nǔ,低劣)

C.锲而不舍(shě,遗弃)

D.金石可镂(lòu,雕刻)

D

加点字意义用法完全相同的是:

A.

青,取之于蓝,而青于蓝

君子生非异也,善假于物

B.

假舟楫者,非能水也

虽有稿暴,不复挺者

C.

知明而行无过矣

吾尝终日而思矣

D.

积土成山,风雨兴焉

针针丛棘,青麻头伏焉

答案:D

探究

1.《劝学》是一篇具有浓厚人文特色的文章,从开篇到结尾始终把“人”放在重要的位置上进行论述,“人”实质上是本文反复咏唱的主旋律。你认为作者写了哪两类人?

2.本文通篇设喻,使所讲的道理形象生动,深入浅出,请谈谈本文在设喻方面的特点。

3.除了比喻论证,本文还运用了什么论证方法?

4.荀子主张“学不可以已”,这个“学”当然指“学习”,那么他到底勉励人们学习什么呢?

1.《劝学》是一篇具有浓厚人文特色的文章,从开篇到结尾始终把“人”放在重要的位置上进行论述,“人”实质上是本文反复咏唱的主旋律。你认为作者写了哪两类人?

写了两类人:君子、“我”。

“君子博学而日参省乎己”,“善假于物”;

“我”“终日而思矣,不如须臾之所学”,“跂而望矣,不如登高之博见”,不“善假于物”。

探究

2.本文通篇设喻,使所讲的道理形象生动,深入浅出,请谈谈本文在设喻方面的特点。

(1)设喻方式多样:

①正面设喻,如“青出于蓝”“冰寒于水”“车柔木为轮”“金就砺则利”等从正面阐明学习的重要性。

②正反设喻,如“蚓”和“蟹”、“骐骥”和“驽马”、“锲而舍之”和“锲而不舍”,通过正反对照把所要说明的道理说得更具体明白。

③反复设喻,如“跂而望”“登高而招”“顺风而呼”“假舆马”“假舟楫”,连用几个不同的比喻,使读者加深对道理的理解。

(2)设喻与说理结合紧密,形式十分灵活:

①有的是将道理隐含于比喻之中,如“青出于蓝”“冰寒于水”“锲而舍之”“锲而不舍”。

②有的先设喻,后引出道理,如第2段,作者先连用五个比喻,后引出“善假于物也”的道理。

③有的先设喻,引出道理后,再用另外的比喻进一步论证,如第3段第一层,作者先用“积土成山”“积水成渊”设喻,引出“积善成德”的道理,再用“不积跬步”“不积小流”两个比喻从反面进一步论证。

3.除了比喻论证,本文还运用了什么论证方法?

正反对比论证。

如在说明学习要善于积累的道理时,先以“骐骥”和“驽马”对比,说明“驽马十驾,功在不舍”;后以“朽木”与“金石”对比,说明“锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂”,这样正反对举,充分显示出“不舍”对于学习的重大意义。

再如在阐述学习要专心致志的道理时,用“蚓”和“蟹”作正反对比,前者“无爪牙之利,筋骨之强”却能“上食埃土,下饮黄泉”,后者虽有“六跪而二螯”,却“非蛇鳝之穴无可寄托”,原因就在于前者“用心一也”,后者“用心躁也”。

这样的鲜明对比,正反对照,无疑增强了说理的力量。

4.荀子主张“学不可以已”,这个“学”当然指“学习”,那么他到底勉励人们学习什么呢?

(1)在课文的第1段中,荀子说:“君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。”这是作者通过一组比喻得出的结论,从这一点来看,荀子勉励人们首先要学习做人。

(2)另外,“积善成德,而神明自得,圣心备焉”这一句同样着眼于品德的养成。在荀子看来,学习可以改造人恶的本性,可以提高人的品德修养。所以,荀子勉励人们学习的是品德。

1.熟读并背诵课文。

2.积累掌握“劝、中、假、绝”等实词和“于、而、焉”等虚词。

3.学习《劝学》的主要观点,领会“学”的重要性。

4.学习本文比喻论证和对比论证的方法。

1.积累重要的文言知识,提高阅读简易文言文的能力。

2.正确运用比喻论证来说理。

3.探求本文提到的“求学之道”。

《劝学》中的“劝”起统领全篇的作用。

“劝”是“劝勉”的意思。繁体字“勸”是形声字,凡是用“力”作形旁的字,多数有“勉励”的意思,如“励”“努”等,这是“劝”的本义。而在现代汉语中,“劝”解释为“劝阻”,词义已经发生了转移。作者在这篇以“劝学”为题的文章中,勉励人们要坚持学习,认为只有这样才能增长知识,发展才能,培养高尚的品德。

1.“辞赋之祖”的文学家。荀子(公元前313-公元前238),名况,时人尊称他为“荀卿”,战国末期赵国人。曾到齐国、秦国、楚国游学,三次出任齐国稷下学宫的祭酒,韩非、李斯都是他的入室弟子。荀子是第一个使用赋的名称和用问答体写赋的人,同屈原一起被称为“辞赋之祖”。荀子的散文说理透彻,气势浑厚,语言质朴,多排比,又善用比喻,素有“诸子大成”的美誉。

2.“制天命而用之”的思想家。荀子是

先秦儒家的代表人物之一,同早于他的孟子

成为儒家对立的两派。他认为人性本恶,所

以强调后天学习的重要性,强调教育的作用。

荀子反对迷信天命鬼神,提出“制天命而用

之”的思想。

关于出处——《荀子》

荀况一生著述甚多,后人编成《荀子》,其中大部分是荀况的文章,其余为其门人所做。较之《论语》、《孟子》,《荀子》已成为有标题的论文,标志着古代说理文的进一步成熟。《荀子》共

卷,收文章

篇,其中《劝学》是

篇节选。

32

第一

20

战国时期,奴隶制度渐趋崩溃,封建制度逐步形成,历史经历着划时代的变革。许多思想家从不同的立场和角度出发,对当时的社会变革发表不同的主张,并逐渐形成墨家、儒家、道家和法家等不同的派别,历史上称之为“诸子百家”。诸子百家纷纷著书立说,宣传自己的主张,批评别人,出现了“百家争鸣”的局面。

战国时期儒家的重要代表人物是孟子和荀子。

孟子宣扬“劳心者治人,劳力者治于人”的思想,为统治阶级辩护。

荀子则认为:人力能征服自然,应该利用自然为人类服务。他的门人韩非、李斯成为战国末期法家的重要代表人物。

1.三更灯火五更鸡,正是男儿读书时。黑发不知勤学早,白发方悔读书

——颜真卿

2.少年易学老难成,一寸光阴不可轻。

——朱熹

3.吾生也有涯,而知也无涯。

——庄子

4.莫等闲,白了少年头,空悲切。

——岳飞

5.盛年不重来,一日难再晨。及时当勉励,岁月不待人。

——陶渊明

正

音

中( ) 輮(

)

舆(

)

有( ) 槁暴(

) 砺(

)

参省(

)

臾(

) 跂(

)

楫(

)

生(

)

蛟(

)

跬(

)

骐骥(

)

驽(

)

锲(

)

镂(

)

跪(

)

蟮(

)

螯(

)

zhòng

yú

xìng

qí

jì

jiāo

kuǐ

nú

qiè

shàn

guì

lòu

áo

yòu

cānxǐng

gǎopù

lì

yú

qì

jí

róu

君子曰:学不可以已。

①青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。②木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。③故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。④吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;⑤顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。⑥君子生非异也,善假于物也。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;⑥积善成德,而神明自得,圣心备焉。⑦故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。//骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。⑧锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。//⑨蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。⑩蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

1、本文的中心论点是什么?

2、作者是从哪几个角度论述中心论点的?在原文中勾画出分论点。

1、本文第一句揭示全文的中心论点:学不可以已。

2、接着分三段从三个不同角度进行论述:

第2段作者用了五个比喻,从学习的重要性(学习的意义)的角度来论述——学习可以提高自己,改变自己;

第3段作者用了五个比喻,从学习的重要作用的角度来论述——学习可以弥补不足;

第4段作者用了十个比喻,从学习的方法和态度的角度来论述——学习要日积月累;持之以恒;用心专一。

有道德品行的人说:学习是不可以停止的。

①靛青,是从蓝草里提取出来的,但是比蓝草的颜色更深;冰,是由水凝结而成的,但却比水还要寒冷。②木材笔直得可以符合拉直的墨线,如果用火烤把它弯曲成车轮,那么木材的弯度(就)符合圆规的标准了,即使被晒干枯了,它也不会再挺直,是因为经过加工,所以使它成为这样的。③因此木材用墨线量过,再经过辅具加工就能取直,刀剑等金属制品在磨刀石上磨过也就能变得锋利了,君子广泛地学习,而且每天检查并反省自己,那么他就会变得聪明机智,而行为就不会有过错了。

君子曰:学不可以已。

①青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。②木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。③故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

3、课文中心论点用“君子曰”引出有什么好处?中心论点包括哪几方面的意思?

4、①“青,取之于蓝……而寒于水”,②“木直中绳……使之然也”,③“故木受绳……则利”。这三组设喻从总体上看,都是为了论证“君子博学……行无过矣”这一论点的。既然如此,是否可以认为这是简单的重复?

3、用“君子曰”引出中心论点“学不可以已”,使观点更具权威性。

包括两个方面的意思:一是因为学习意义很大,所以学习不能停止;二是学习的态度和方法,就是不能停止学习。

学不可以已

分论点

比喻句

学习的意义:

提高自己,

改变自己。

青,取之于蓝,而青于蓝

冰,水为之而寒于水

木直中绳,輮以为轮,

其曲中规。虽有槁暴,

不复挺者,輮使之然也。

木受绳则直

金就砺则利

木、金

人

变化

提高

变化

改变

君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

我以前整天地思考,却没有片刻学习的收获大;④我曾经提起脚后跟眺望远方,却不如登上高处看的更为广阔。登上高处招手,手臂并没加长,但是人们在远处也可以看见;

⑤顺着风向呼喊,声音并没增强,但是听的人却听得更清楚。借助车马的人,并不是使脚步加快了,却能到达千里之外;借助船舶楫桨的人,不一定逗善于游水,却能横渡长江黄河。⑥君子的本性并没有差别,只是善于借助外物罢了。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。④吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;⑤顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。⑥君子生非异也,善假于物也。

劝学

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也;

①尝:曾经

②终日:整天

③而:两个“而”均为表修饰的连词

④须臾:片刻

⑤所学:“所”字结构,学习的……

(收获)

⑥跂:踮起脚后跟

⑦之:助词,主谓之间,取独

⑧博:广博,宽广

译文:我曾经整天地思考,比不上片刻的学习的收获;我曾经踮起脚跟眺望,比不上登上高处看得广阔。

劝学

登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。

①高:形容词作名词,高处。

②而:第一、三个表修饰;第二、四个表转折。

③加:增加

④见者远:人在远处也能看见

⑤疾:强,这里指声音宏大

⑥闻:听

⑦彰:明显,显著

译文:登上高处招手,手臂没有增加长度,但远处的人也能看见;顺着风呼喊,声音没有增大,但听的人听得清楚。

劝学

假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。

①假:借助,利用

②舆:yú,车

③利:形容词使动,使…快

④而:二个均为表转折连词

⑤致:达到,到达

⑥楫:jí,船桨,代船。

⑦水:游水,名词作动词

⑧绝:横渡,横穿,渡过

译文:

借助车马的人,不是使脚步快,却能到达千里之外;借助船只的人,不是能游泳,却能横渡江河。

劝学

君子生非异也,善假于物也。

①生:xìng,通“性”,资质,禀赋

②物:外物,指各种客观条件

译文:有学问、有修养的人的资质(和一般人)没有不同,(可是聪明能干差异很大,这是因为他们)善于凭借和利用外物啊。

5、在论述学习的作用时,为什么要特别强调“臂非加长”“声非加疾”“非利足”“非能水”?

这样能更加突出地强调“见者远”“闻者彰”“致千里”“绝江河”等效果的取得并非人本身有什么特异功能,而是善于借助外物。同时,与本段的推论——“君子生非异也,善假于物也”紧密关联,有力地论证了分论点即学习的作用——弥补不足。

吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也

要靠后天学习

见

君子生非异也,善假于物也

分论点

比喻句

学习的

作用:

弥补不足。

吾尝跂而望矣,不如登高之博见也

登高而招,臂非加长也,而见者远

顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰

假舆马者,非利足也,而致千里

假舟楫者,非能水也,而绝江河

学习

空想

闻

水

陆

借助学习弥补不足

堆积土石变成了高山,风雨就从这里兴起了;水流汇积成为深渊,蛟龙就从这儿诞生了;

⑥积累善行从而养成高尚的品德,精神就可以达到很高的境界,圣人的思想也就具备了。⑦因此不积累一步半步的行程,就没有办法实现千里之远;不积累细小的流水,就没有办法汇聚成江河大海。千里马一跨越,也不足十步之远;劣马拉车走十天,也可以走得很远,它的成功就在于不停的走。⑧雕刻一件物品但最后放弃了,腐烂的木头也刻不断。若不停地刻下去,那么金石也能雕刻成功。⑨蚯蚓没有锋利的爪牙和强健的筋骨,却能向上吃到泥土,向下喝到泉水,这是因为它用心专一啊。⑩蟹有六条腿与两个蟹钳,但是若没有蛇、鳝的洞穴,它就无处藏身,这就是因为它用心浮躁啊。

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;⑥积善成德,而神明自得,圣心备焉。⑦故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。//骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。⑧锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。//⑨蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。⑩蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

劝学

积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。

①兴:起

②焉:“于此”、“于是”;

“了”

③渊:深水

④蛟:jiāo,一种龙

⑤善:形容词作名词,善行。⑥而:表顺承,“就”

⑦神明:高度智慧

⑧得:获得

⑨备:具备

堆积泥土成为高山,风雨从那里兴起;积聚水流成为深渊,蛟龙在那里生长;积累善行养成高尚的品德,最高的智慧就会得到,通达事理的思维就具备了。

故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

①跬:半步。

②无以:没有用来…的(办法)

所以不积累每一步,就无法达到千里之外;不积聚细小河流,就无法形成江海。

劝学

骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。

③骐骥:骏马

④十驾:马拉车一天走的路叫“一驾”

骏马跳跃一次,不能有十步远;劣马拉车走十天,(也能走得很远),它的成功在于不停地走。

锲而舍之,朽木不折,锲而不舍,金石可镂。

①锲:二个“锲”均意为“雕刻”

②而:二个“而”均表假设关系,如果

③舍:二个“舍”均为动词,放弃

④镂:雕刻

如果雕刻几下就放弃,腐朽的木头也不会断;如果不停地刻下去,金石也能雕刻。

蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

劝学

①之:定语后置的标志

②强:qiáng,强劲的意思

③蚓无爪牙之利,筋骨之强:定语后置句

④上、下:方位词作状语,向上、向下

⑤用心:不是合成双音词,“用”是引介原因的介词,意为“由于、因为”,“心”意为“心思”

⑥一:数词作动词,专一的意思。

蚯蚓没有锋利的爪牙,强健的筋骨,向上能吃到泥土,向下能喝到泉水,因为它心思专一啊。

蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

劝学

①

而:表并列,和

②

螯:áo,蟹钳。

③躁:浮躁,不专心

译文:螃蟹有六条腿和两只蟹钳,没有蛇鳝的洞穴就无处容身(的原因),是因为心思浮躁啊。

6、第3段主要讲了什么内容?

学习的方法、态度

7、第3段用了哪些论证方法来谈学习的方法的?

学习的方法、态度

积累

4个比喻

比喻论证

正反论证

坚持

4个比喻

比喻论证

对比论证

专一

2个比喻

比喻论证

对比论证

学习方法和态度

积累

坚持

专心

积土成山,风雨兴焉

积水成渊,蛟龙生焉

正面设喻

不积跬步,无以至千里

不积小流,无以成江海

反面设喻

积累

骐骥一跃,不能十步

驽马十驾,功在不舍

对比

锲而舍之,朽木不折

锲而不舍,金石可镂

对比

蚓无爪牙之利…用心一也

蟹六跪而二螯…用心躁也

对比

坚持

专心

【中心论点】君子曰:学不可以已。

【分论1:学习的意义】〖提高自己〗青,取之于蓝,而青于蓝;冰,水为之,而寒于水。〖改变自己〗木直中绳,輮以为轮,其曲中规。虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也。故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。

【分论2:学习的作用】吾尝终日而思矣,不如须臾之所学也。吾尝跂而望矣,不如登高之博见也。登高而招,臂非加长也,而见者远;顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。君子生非异也,善假于物也。

【分论3:学习的方法】积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。【学习的态度】骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

文言重要知识点补充

1、“中心词+定语+者”

如:人马烧溺死者甚众

计未定,求人可使报秦者。

村中少年好事者。(《黔之驴》)

楚人有涉江者。(《刻舟求剑》)

2、“中心词+而+定语+者”。

如:缙绅而能不易其志者,四海之大,有几人与?

(《五人墓碑记》

有一言而可以终身行之者乎?

《论语。卫灵公》

定语后置句例析

3.“中心词+之+定语”

如:居庙堂之高则忧其民,处江之远,则忧其君。

虽无丝竹管弦之盛。《归去来兮辞》

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。《陋室铭》

人谁又能以身之察察(洁净),受物之汶汶(肮脏)者乎?

5、“中心词+之+后置定语+者”

如:

①马之千里者:《马说》

②石之铿然有声者:《石钟山记》

4.“中心词+数(量)词式结构”

如:马之千里者,一食或尽粟一石。

一顿有时(就)吃掉一石的粮食。

项羽兵四十万,沛公兵十万:

《鸿门宴》

通计一舟,为人五,为窗八:《核舟记》

注意:文言文中定语后置只限于表示修饰关系的句子,表领属关系的定语则不后置。

试比较:

(1)马之千里者(

)

(2)城北徐公,齐国之美丽者也。(

)

修饰关系

领属关系

判断下列句子是否为定语后置句。

1.村中少年好事者,驯养一虫。(

)

2.于是集谢庄少年之精技者。(

)

3.军书十二卷,卷卷有爷名。(

)

劝学

文言知识积累

①青:青于蓝——形容词

②中:木直中绳——动词,符合,合乎

③疾:声非加疾也——强,形容声音大

④假:假舆马者——借助,利用

⑤绝:而绝江河——横渡

⑥致:而致千里——到达

⑦兴:风雨兴焉——起

⑧功:功在不舍——成绩,成功

⑨强:蚓无爪牙之利,筋骨之强——强健

⑩用:用心一也——因为

补充强调之一——10个常用实词

5个通假字

有(又):副词,又

暴(曝):动词,晒

生(性):名词,资质,禀赋

輮(煣):动词,使…

…弯曲

知(智):名词,智慧

5个词类活用

1、假舟楫者,非能水也

2、君子博学而日参省乎己

上食埃土,下饮黄泉

3、假舆马者,非利足也

4、木直中绳,輮以为轮。

名词作状语,每日

名词作状语,表示动作行为的方向

名词作动词,游水

使动用法,使……弯曲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

使动用法,使……走得快

4个特殊句式

1、青,取之于蓝,而青于蓝

2、无以至千里

3、冰,水为之,而寒于水

4、蚓无爪牙之利,筋骨之强

判断句、介词结构后置

状语后置

定语后置

固定句式

古今异义(古/今)

1.劝学(勉励/规劝、劝戒)

2.君子博学而日参省乎己(检查/参加、加入)

3.声非加疾也(强、洪亮/疾病、快)

4.假舆马者(凭借、借助/不真)

5.用心一也(思想意识活动/读书用功)

6.蟹六跪而二螯(脚/跪下)

7.虽有槁暴(即使/虽然)

8.金就砺则利(金属/金子)

9.劝学(勉励/规劝、劝戒)

10.而绝江河(渡/断绝)

11.輮以为轮(把…做成/认为)

“虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也”属于什么句式?(

)

A.介词结构后置

B.定语后置

C.判断句式

D.定语前置

C

选出对下列句子加点字的音、义判断正确的一项(

)

A.故不积跬步(jí,积累)

B.驽马十驾,功在不舍(nǔ,低劣)

C.锲而不舍(shě,遗弃)

D.金石可镂(lòu,雕刻)

D

加点字意义用法完全相同的是:

A.

青,取之于蓝,而青于蓝

君子生非异也,善假于物

B.

假舟楫者,非能水也

虽有稿暴,不复挺者

C.

知明而行无过矣

吾尝终日而思矣

D.

积土成山,风雨兴焉

针针丛棘,青麻头伏焉

答案:D

探究

1.《劝学》是一篇具有浓厚人文特色的文章,从开篇到结尾始终把“人”放在重要的位置上进行论述,“人”实质上是本文反复咏唱的主旋律。你认为作者写了哪两类人?

2.本文通篇设喻,使所讲的道理形象生动,深入浅出,请谈谈本文在设喻方面的特点。

3.除了比喻论证,本文还运用了什么论证方法?

4.荀子主张“学不可以已”,这个“学”当然指“学习”,那么他到底勉励人们学习什么呢?

1.《劝学》是一篇具有浓厚人文特色的文章,从开篇到结尾始终把“人”放在重要的位置上进行论述,“人”实质上是本文反复咏唱的主旋律。你认为作者写了哪两类人?

写了两类人:君子、“我”。

“君子博学而日参省乎己”,“善假于物”;

“我”“终日而思矣,不如须臾之所学”,“跂而望矣,不如登高之博见”,不“善假于物”。

探究

2.本文通篇设喻,使所讲的道理形象生动,深入浅出,请谈谈本文在设喻方面的特点。

(1)设喻方式多样:

①正面设喻,如“青出于蓝”“冰寒于水”“车柔木为轮”“金就砺则利”等从正面阐明学习的重要性。

②正反设喻,如“蚓”和“蟹”、“骐骥”和“驽马”、“锲而舍之”和“锲而不舍”,通过正反对照把所要说明的道理说得更具体明白。

③反复设喻,如“跂而望”“登高而招”“顺风而呼”“假舆马”“假舟楫”,连用几个不同的比喻,使读者加深对道理的理解。

(2)设喻与说理结合紧密,形式十分灵活:

①有的是将道理隐含于比喻之中,如“青出于蓝”“冰寒于水”“锲而舍之”“锲而不舍”。

②有的先设喻,后引出道理,如第2段,作者先连用五个比喻,后引出“善假于物也”的道理。

③有的先设喻,引出道理后,再用另外的比喻进一步论证,如第3段第一层,作者先用“积土成山”“积水成渊”设喻,引出“积善成德”的道理,再用“不积跬步”“不积小流”两个比喻从反面进一步论证。

3.除了比喻论证,本文还运用了什么论证方法?

正反对比论证。

如在说明学习要善于积累的道理时,先以“骐骥”和“驽马”对比,说明“驽马十驾,功在不舍”;后以“朽木”与“金石”对比,说明“锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂”,这样正反对举,充分显示出“不舍”对于学习的重大意义。

再如在阐述学习要专心致志的道理时,用“蚓”和“蟹”作正反对比,前者“无爪牙之利,筋骨之强”却能“上食埃土,下饮黄泉”,后者虽有“六跪而二螯”,却“非蛇鳝之穴无可寄托”,原因就在于前者“用心一也”,后者“用心躁也”。

这样的鲜明对比,正反对照,无疑增强了说理的力量。

4.荀子主张“学不可以已”,这个“学”当然指“学习”,那么他到底勉励人们学习什么呢?

(1)在课文的第1段中,荀子说:“君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣。”这是作者通过一组比喻得出的结论,从这一点来看,荀子勉励人们首先要学习做人。

(2)另外,“积善成德,而神明自得,圣心备焉”这一句同样着眼于品德的养成。在荀子看来,学习可以改造人恶的本性,可以提高人的品德修养。所以,荀子勉励人们学习的是品德。