七年级下册第六单元古文复习

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

第六单元古文复习

寓言是一种文学体裁,是含有劝喻或讽刺意味的故事,结构大都短小,多用借喻手法,借此喻彼,借小喻大,富于智慧哲理。本文通过塑造黔驴的形象,讽刺了当时官高位显却无德无能的统治者。

铭是古代刻在器物上用来警戒自己或者称述功德的文字,后来成为一种文体。这种文体一般都是用韵的。这种文体,或歌颂赞美,或有所警诫。本文是作者用来自述其志的。通过对居室情景的描绘,极力形容“陋室”不陋,表达了一种高法伟岸的情操和安贫乐道的情趣。

说是古代一种文体,可以记事,也可以议论,都是为了说明一个道理。《爱莲说》将花的形象比拟为人的品质,以莲的形象比拟不慕名利、洁身自好的生活态度,以爱莲之情来表达自己对这种生活态度的赞赏和追慕,表达自己对追名逐利、趋炎附势的恶浊世风的鄙弃。

笔记小说是泛指一切用文言写的志怪、传奇、杂录、琐闻、传记、随笔之类的著作,内容广泛驳杂,举凡天文地理、朝章典制、草木虫鱼、风俗民情、学术考证、鬼怪神仙、艳情传奇、笑话奇谈、逸事琐闻等等。

黔之驴(柳宗元)

一、词类活用

船:名作状语,用船

1、有好事者船载以入

近:形作动,靠近;

狎:形作动,戏弄

2、稍近益狎

3、蹄之

蹄:名作动,用蹄子踢

4、断其喉,尽其肉

断:形作动,咬断;

尽:形作动,吃光

二、一词多义

2、因

例:庞然大物也;

慭慭然

例:然往来视之

1、然

…… 的样子

然而

例:虎因喜

因而

于是

例:因跳踉大?

3、以

连词,相当于“而”

例:船载以入

介词,把

例:以为神

例:以为且噬己也

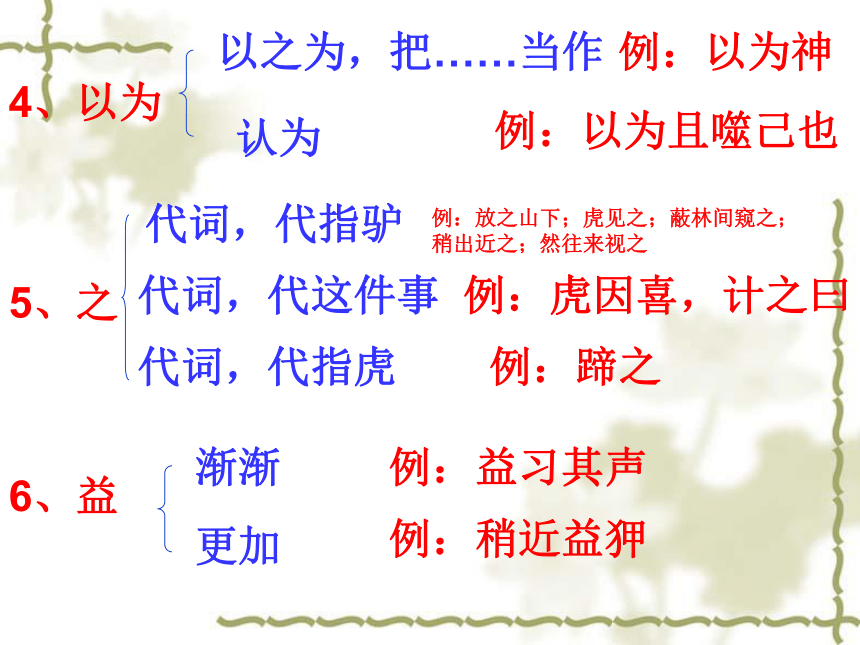

4、以为

以之为,把……当作

认为

例:以为神

5、之

代词,代指驴

例:放之山下;虎见之;蔽林间窥之;

稍出近之;然往来视之

代词,代指虎

例:蹄之

代词,代这件事

例:虎因喜,计之曰

6、益

渐渐

更加

例:益习其声

例:稍近益狎

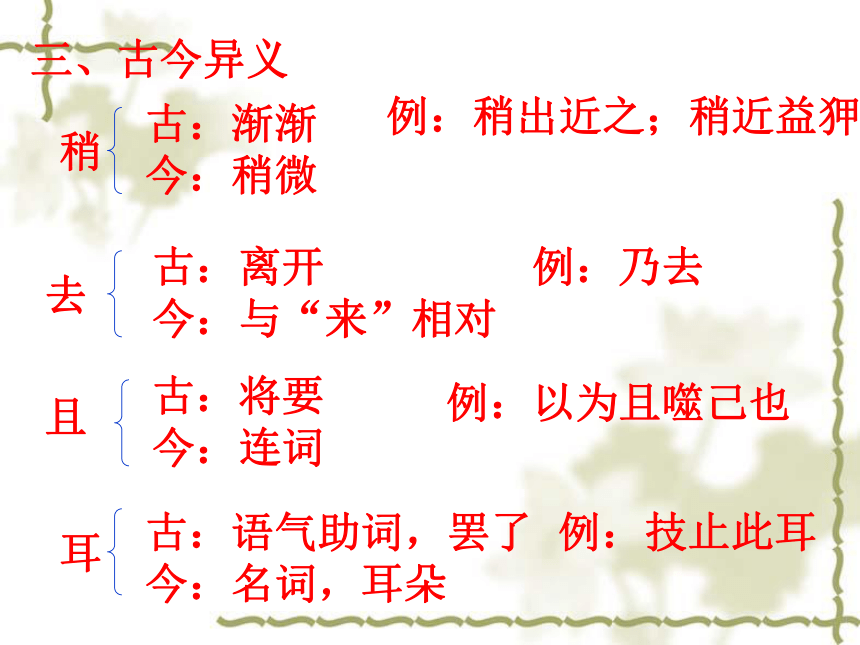

三、古今异义

古:渐渐 今:稍微

稍

例:稍出近之;稍近益狎

古:离开 今:与“来”相对

去

例:乃去

古:将要 今:连词

且

例:以为且噬己也

古:语气助词,罢了 今:名词,耳朵

耳

例:技止此耳

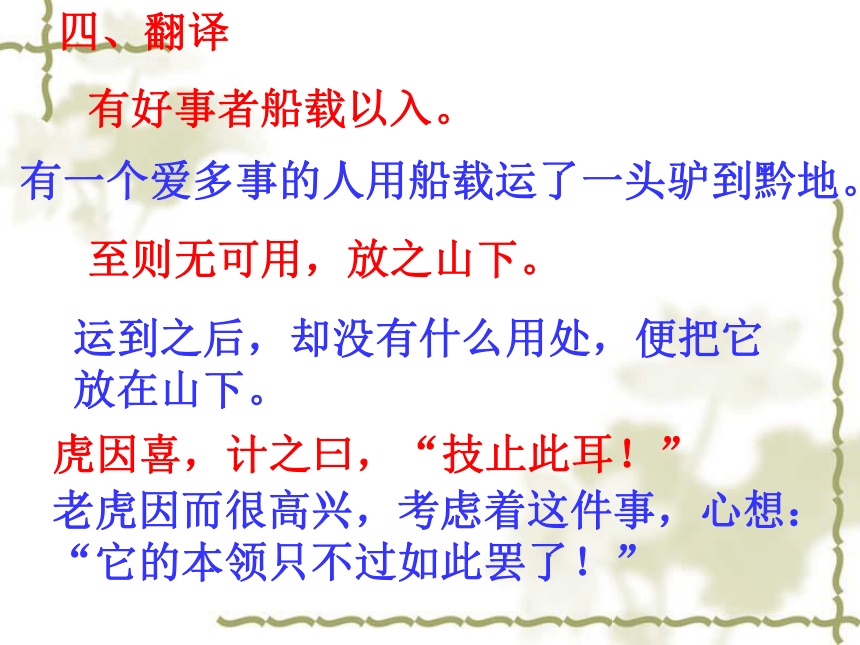

四、翻译

虎因喜,计之曰,“技止此耳!”

有好事者船载以入。

至则无可用,放之山下。

有一个爱多事的人用船载运了一头驴到黔地。

运到之后,却没有什么用处,便把它放在山下。

老虎因而很高兴,考虑着这件事,心想:“它的本领只不过如此罢了!”

稍出近之,慭慭然,莫相知

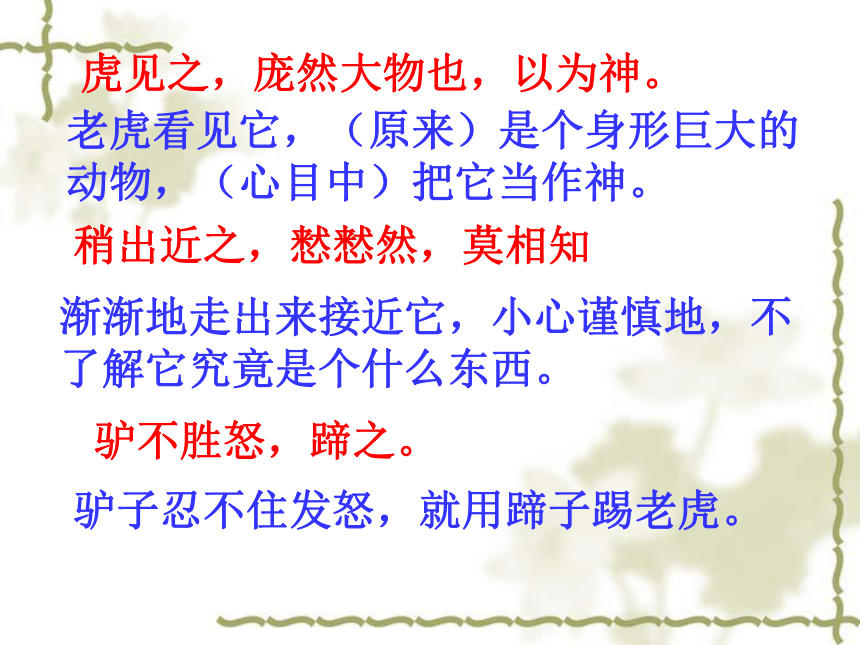

虎见之,庞然大物也,以为神。

驴不胜怒,蹄之。

老虎看见它,(原来)是个身形巨大的动物,(心目中)把它当作神。

渐渐地走出来接近它,小心谨慎地,不了解它究竟是个什么东西。

驴子忍不住发怒,就用蹄子踢老虎。

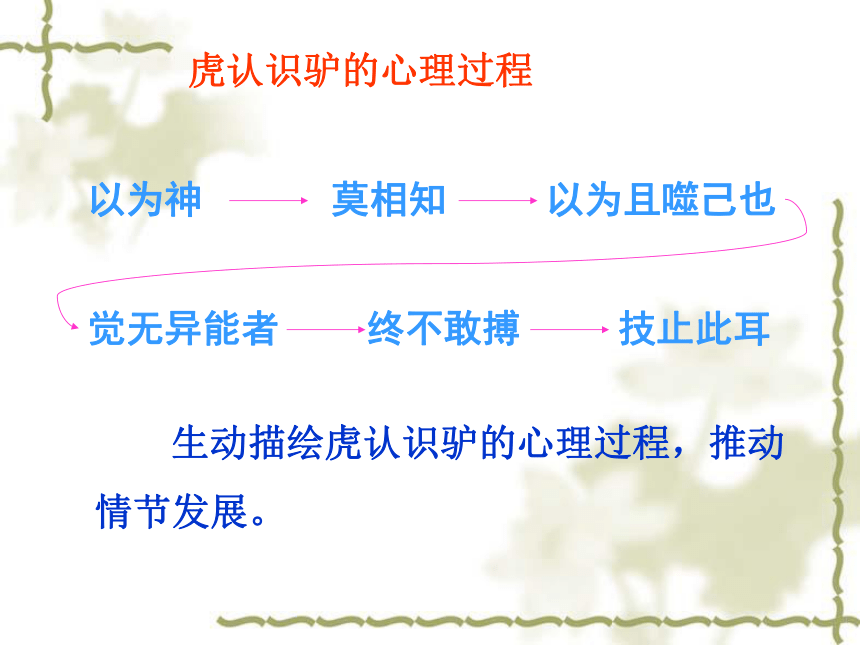

虎认识驴的心理过程

以为神

莫相知

以为且噬己也

觉无异能者

终不敢搏

技止此耳

生动描绘虎认识驴的心理过程,推动

情节发展。

五、笔记

形容很大很笨的一些东西。现多用来形容表面上强大而实际很虚弱的东西。

比喻有限的一点本领也已经用完了

黔驴技穷

黔驴之技

比喻有限的一点本领。

庞然大物

文中有几个成语,它们是什么意思。

从这两个成语中,可以看出本文的寓意:不要被貌似强大的东西所吓倒,只要敢于斗争,善于斗争,定能获得胜利。

4、“庞然大物”是文中的原话,“黔驴技穷”是对故事内容的概括。结合这两个成语,你觉得本文有什么寓意?

文言词语——其他

1、山不在高,有仙则名。

2、斯是陋室

3、惟吾德馨

4、无丝竹之乱耳

5、无案牍之劳形

出名

香气,文中指品德高尚

丝竹:这里指奏乐的声音。

这

官府的公文

使……劳累

词语

【灵】灵异。

【鸿儒(rú)】博学的人。鸿,大。儒,旧指读书人。

【白丁】平民。这里指没有什么学问的人。

【调】调弄。 【素琴】不加装饰的琴。

【金经】指佛经。

【劳形】使身体劳累。形,形体,身体。

句子翻译

1、无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

没有嘈杂的音乐使两耳扰乱,没有官府的公文使身心劳累。

2、斯是陋室,惟吾德馨。

这(虽)是间简陋的房子,主人却有美好的德行。

3、谈笑有鸿儒,往来无白丁。

谈笑的是渊博的学者,往来没有知识浅薄的人。

4、孔子云:“何陋之有?”

孔子说:“有什么简陋的呢?”

用原文回答

1.写陋室环境,突出景色之雅的语句是:

2.写室中人,突出交往之雅的语句是:

由此可知室主人也是一位鸿儒。用一成语概括室中情景:谈笑风生。

3.写室中事,突出情趣之雅的语句是:

前两句正面实写的句子可知室主人高雅脱俗的情致;后两句反面虚写可知室主人不受世俗羁绊之情。

苔痕上阶绿,草色入帘青。

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

可以调素琴,阅金经;无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

4.以古代名贤自况的语句是:

运用类比的目的是:

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

表明室主人也具有古代名贤的志趣与抱负,进一步突出“德馨”。

5.全文画龙点睛的句子是:

引用孔子的话有以君子自居之意,说明

5.全文画龙点睛的句子是:孔子云:“何陋之有?”引用孔子的话有以君子自居之意,说明“有德者居之,则陋室不陋。”

《陋室铭》采用了托物言志的写法,以有仙之山,有龙之水比喻陋室,引出主旨。“德馨”立意贯穿全篇 。本文通过描写陋室,表达室主人高洁傲岸的节操和安贫乐道的情趣。

拓展:本文中含有“有德者居之,则陋室不陋”的意思,你是否同意这个看法?为什么?

同意。品德高尚者追求的不是物质条件的好坏,而是精神世界的纯洁与充实。他们鄙弃功名利禄,不趋炎附势,不与恶浊的世风同流合污,保持着坚贞的操守,所以身居陋室而不觉其陋。

复习《爱莲说》

(1)濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝

(2)香远益清,亭亭净植。

(3)可远观而不可亵玩焉。

美丽而不端庄

树立

亲近而不庄重

1.解释下列句子中划线字词的意思。

(4)菊之爱,陶后鲜有闻。

(5)莲之爱,同予者何人。

(6)宜乎众矣。

少

我

应当

水陆草木之花

菊之爱

莲之出淤泥而不染

卒之为众人

吾欲之南海,何如

闻之

宾语前置的标志

的

介入主谓

动词:到

调节音节

代词:这件事

助词

解释下列句中划线的词语。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖

我唯独喜爱莲花,它从污泥中长出来,却不受到污染。在清水里洗涤过但是不显得妖媚。

翻译句子:

香远益清,亭亭净植。

香气远播,更加清香,笔直地洁净地立在那里。

可远观而不可亵玩焉。

可以远远地观赏但是不能贴近去轻慢地玩弄啊。

唉!对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。对于莲花的爱好,像我一样的人还有什么人呢?对于牡丹的爱好,人数当然就很多了。

翻译句子:

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

1、生长环境:“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”。

品格:生性高洁,不与世俗同流合污。

问题:作者是从哪些方面描写莲花的?并赋予了莲花哪些品格?

2、体态香气:“中通外直,不蔓不枝香远益清”。

品格:正直,通达事理,行为方正。

3、风度气质:“亭亭净植,可远观而不可亵玩焉”。

品格:志洁行廉,体态端庄,令人敬重而不敢轻侮。

问题:本文以“爱”为脉络,写出了对莲花的喜爱,为何还要写菊花和牡丹?

明确:这是一种映衬的写法,用“菊”和“牡丹”来衬托莲花。

陶渊明。(采菊东篱下,悠然见南山。)作者写陶渊明独爱菊,正是赞颂他不苟同于世俗的高洁品质,也是用菊花来正面衬托莲花,用陶渊明来正面衬托他自己。

谁爱菊花?

世人。因为牡丹色彩艳丽,妩媚动人,象征富贵。(刘禹锡曾有诗云:惟有牡丹真国色,花开时节动京城。)也就是说世人都追求富贵,作者写世人甚爱牡丹是从反面衬托莲的高洁品质,表明自己洁身自好的生活态度。

谁爱牡丹?

作者以“莲”自喻,托物言志,借抒写爱莲之情,表达了自己洁身自好,淡泊名利的人生态度,婉曲地批判了追名逐利,趋炎附势的污浊世风。

复习《口技》

满坐寂然:坐,通“座”。

一、 通假字

二、 词类活用

1、 京中有善口技者 2、 会宾客大宴 3、 妇抚儿乳

4、 不能名其一处 5、 妇手拍儿声

善:形作动,擅长

宴:名作动,大摆宴席

乳:名作动,喂奶

名:名作动,说出

手:名作状语,用手

三、 一词多义

妙

名词,妙处,绝妙的地方

形容词,好,美妙

例:众妙毕备

例:以为妙绝

例:群响毕绝

绝

副词,表程度高,极

动词,消失

例:以为妙绝

指

名词,指头

动词,指出

例:手有百指

例:不能指其一端

坐

动词,坐

名词,通“座”,座位

例:稍稍正坐

例:满坐寂然

四、 古今异义

古:只 今:转折连词

但

例:但闻屏障中抚尺一下

古:即使 今:让步关联词,虽然

虽

例:虽人有百手,手有百指

古:大腿 今:屁股

股

例:两股战战

古:跑 今:步行

走

例:几欲先走

古:夹杂 今:……之间,在……中

间

例:中间力拉崩倒之声

少

例:宾客意少舒

古:全部 今:完,做完

毕

例:群响毕绝,众妙毕备

古:渐渐 今:稍微

稍

例:稍稍正坐;

古:稍微 今:与“多”相对

2、 虽人有百口,口有百舌,不能名其一处也。

1、满坐宾客无不伸颈,侧目,微笑,默叹,以为妙绝。

全场客人没有一个不伸长脖子,偏着头凝神地听着,微笑着,暗暗赞叹着,认为妙极了。

即使一个人有百张嘴,一张嘴有上百条舌头,也不能说出其中的一个地方来。

翻译

《口技》是如何有条不紊而又逼真地从正面摹写口技表演者的高超技艺?

“遥闻”写声音之远;

“欠伸”“呓语”写声音由远而近,由外而内;

“大啼”“叱大儿声”“一时齐发”,写声音由小而大;

“齁声”“渐拍渐止”写声音由大而小;

“微闻”声音更小。

本文表演深夜一家四口由睡到醒,由醒入睡的过程:

“梦中咳嗽”,写声音之微弱,简单;

“一人大呼”“夫起大呼”“妇办起大呼”“百千人大呼”“百千儿哭”“百千犬吠”写声响大作,由少而多,由微弱到喧闹;

呼声,哭声,犬吠声,房屋倒塌声,拉塌房屋时呼喊声,火爆声,风声,抢夺声,泼水声写声音一齐发作,应有尽有。

表现从失火到救火的情况:

《口技》是如何侧面描写的?

三次描述听众的反应

两次交代极简单的道具

一是“满座宾客无不伸颈,侧目,微笑, 默叹,以为妙绝”。

二是“宾客意少舒,稍稍正坐”。

三是“宾客无不变色离席,奋袖出臂,两股战战,几欲先走”。

这三处侧面描写,层层深入,生动细腻地刻画出听众的心理变化过程,表现了这场精彩的演出对听众具有巨大吸引力的表演效果,从而烘托了口技表演者技艺的高超。

两次交代极简单的道具仅“一桌、一椅、一扇、一抚尺而已”,结构上首尾呼应,起落分明;内容上,道具的简单,反衬其口技技艺的高超,突出技艺在“口”,点明题意。

赞扬了口技艺术的魅力和民间艺人高超的技艺,展现中华文化的深厚底蕴。

第六单元古文复习

寓言是一种文学体裁,是含有劝喻或讽刺意味的故事,结构大都短小,多用借喻手法,借此喻彼,借小喻大,富于智慧哲理。本文通过塑造黔驴的形象,讽刺了当时官高位显却无德无能的统治者。

铭是古代刻在器物上用来警戒自己或者称述功德的文字,后来成为一种文体。这种文体一般都是用韵的。这种文体,或歌颂赞美,或有所警诫。本文是作者用来自述其志的。通过对居室情景的描绘,极力形容“陋室”不陋,表达了一种高法伟岸的情操和安贫乐道的情趣。

说是古代一种文体,可以记事,也可以议论,都是为了说明一个道理。《爱莲说》将花的形象比拟为人的品质,以莲的形象比拟不慕名利、洁身自好的生活态度,以爱莲之情来表达自己对这种生活态度的赞赏和追慕,表达自己对追名逐利、趋炎附势的恶浊世风的鄙弃。

笔记小说是泛指一切用文言写的志怪、传奇、杂录、琐闻、传记、随笔之类的著作,内容广泛驳杂,举凡天文地理、朝章典制、草木虫鱼、风俗民情、学术考证、鬼怪神仙、艳情传奇、笑话奇谈、逸事琐闻等等。

黔之驴(柳宗元)

一、词类活用

船:名作状语,用船

1、有好事者船载以入

近:形作动,靠近;

狎:形作动,戏弄

2、稍近益狎

3、蹄之

蹄:名作动,用蹄子踢

4、断其喉,尽其肉

断:形作动,咬断;

尽:形作动,吃光

二、一词多义

2、因

例:庞然大物也;

慭慭然

例:然往来视之

1、然

…… 的样子

然而

例:虎因喜

因而

于是

例:因跳踉大?

3、以

连词,相当于“而”

例:船载以入

介词,把

例:以为神

例:以为且噬己也

4、以为

以之为,把……当作

认为

例:以为神

5、之

代词,代指驴

例:放之山下;虎见之;蔽林间窥之;

稍出近之;然往来视之

代词,代指虎

例:蹄之

代词,代这件事

例:虎因喜,计之曰

6、益

渐渐

更加

例:益习其声

例:稍近益狎

三、古今异义

古:渐渐 今:稍微

稍

例:稍出近之;稍近益狎

古:离开 今:与“来”相对

去

例:乃去

古:将要 今:连词

且

例:以为且噬己也

古:语气助词,罢了 今:名词,耳朵

耳

例:技止此耳

四、翻译

虎因喜,计之曰,“技止此耳!”

有好事者船载以入。

至则无可用,放之山下。

有一个爱多事的人用船载运了一头驴到黔地。

运到之后,却没有什么用处,便把它放在山下。

老虎因而很高兴,考虑着这件事,心想:“它的本领只不过如此罢了!”

稍出近之,慭慭然,莫相知

虎见之,庞然大物也,以为神。

驴不胜怒,蹄之。

老虎看见它,(原来)是个身形巨大的动物,(心目中)把它当作神。

渐渐地走出来接近它,小心谨慎地,不了解它究竟是个什么东西。

驴子忍不住发怒,就用蹄子踢老虎。

虎认识驴的心理过程

以为神

莫相知

以为且噬己也

觉无异能者

终不敢搏

技止此耳

生动描绘虎认识驴的心理过程,推动

情节发展。

五、笔记

形容很大很笨的一些东西。现多用来形容表面上强大而实际很虚弱的东西。

比喻有限的一点本领也已经用完了

黔驴技穷

黔驴之技

比喻有限的一点本领。

庞然大物

文中有几个成语,它们是什么意思。

从这两个成语中,可以看出本文的寓意:不要被貌似强大的东西所吓倒,只要敢于斗争,善于斗争,定能获得胜利。

4、“庞然大物”是文中的原话,“黔驴技穷”是对故事内容的概括。结合这两个成语,你觉得本文有什么寓意?

文言词语——其他

1、山不在高,有仙则名。

2、斯是陋室

3、惟吾德馨

4、无丝竹之乱耳

5、无案牍之劳形

出名

香气,文中指品德高尚

丝竹:这里指奏乐的声音。

这

官府的公文

使……劳累

词语

【灵】灵异。

【鸿儒(rú)】博学的人。鸿,大。儒,旧指读书人。

【白丁】平民。这里指没有什么学问的人。

【调】调弄。 【素琴】不加装饰的琴。

【金经】指佛经。

【劳形】使身体劳累。形,形体,身体。

句子翻译

1、无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

没有嘈杂的音乐使两耳扰乱,没有官府的公文使身心劳累。

2、斯是陋室,惟吾德馨。

这(虽)是间简陋的房子,主人却有美好的德行。

3、谈笑有鸿儒,往来无白丁。

谈笑的是渊博的学者,往来没有知识浅薄的人。

4、孔子云:“何陋之有?”

孔子说:“有什么简陋的呢?”

用原文回答

1.写陋室环境,突出景色之雅的语句是:

2.写室中人,突出交往之雅的语句是:

由此可知室主人也是一位鸿儒。用一成语概括室中情景:谈笑风生。

3.写室中事,突出情趣之雅的语句是:

前两句正面实写的句子可知室主人高雅脱俗的情致;后两句反面虚写可知室主人不受世俗羁绊之情。

苔痕上阶绿,草色入帘青。

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

可以调素琴,阅金经;无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

4.以古代名贤自况的语句是:

运用类比的目的是:

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

表明室主人也具有古代名贤的志趣与抱负,进一步突出“德馨”。

5.全文画龙点睛的句子是:

引用孔子的话有以君子自居之意,说明

5.全文画龙点睛的句子是:孔子云:“何陋之有?”引用孔子的话有以君子自居之意,说明“有德者居之,则陋室不陋。”

《陋室铭》采用了托物言志的写法,以有仙之山,有龙之水比喻陋室,引出主旨。“德馨”立意贯穿全篇 。本文通过描写陋室,表达室主人高洁傲岸的节操和安贫乐道的情趣。

拓展:本文中含有“有德者居之,则陋室不陋”的意思,你是否同意这个看法?为什么?

同意。品德高尚者追求的不是物质条件的好坏,而是精神世界的纯洁与充实。他们鄙弃功名利禄,不趋炎附势,不与恶浊的世风同流合污,保持着坚贞的操守,所以身居陋室而不觉其陋。

复习《爱莲说》

(1)濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝

(2)香远益清,亭亭净植。

(3)可远观而不可亵玩焉。

美丽而不端庄

树立

亲近而不庄重

1.解释下列句子中划线字词的意思。

(4)菊之爱,陶后鲜有闻。

(5)莲之爱,同予者何人。

(6)宜乎众矣。

少

我

应当

水陆草木之花

菊之爱

莲之出淤泥而不染

卒之为众人

吾欲之南海,何如

闻之

宾语前置的标志

的

介入主谓

动词:到

调节音节

代词:这件事

助词

解释下列句中划线的词语。

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖

我唯独喜爱莲花,它从污泥中长出来,却不受到污染。在清水里洗涤过但是不显得妖媚。

翻译句子:

香远益清,亭亭净植。

香气远播,更加清香,笔直地洁净地立在那里。

可远观而不可亵玩焉。

可以远远地观赏但是不能贴近去轻慢地玩弄啊。

唉!对于菊花的爱好,陶渊明以后很少听到了。对于莲花的爱好,像我一样的人还有什么人呢?对于牡丹的爱好,人数当然就很多了。

翻译句子:

噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱,宜乎众矣。

1、生长环境:“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”。

品格:生性高洁,不与世俗同流合污。

问题:作者是从哪些方面描写莲花的?并赋予了莲花哪些品格?

2、体态香气:“中通外直,不蔓不枝香远益清”。

品格:正直,通达事理,行为方正。

3、风度气质:“亭亭净植,可远观而不可亵玩焉”。

品格:志洁行廉,体态端庄,令人敬重而不敢轻侮。

问题:本文以“爱”为脉络,写出了对莲花的喜爱,为何还要写菊花和牡丹?

明确:这是一种映衬的写法,用“菊”和“牡丹”来衬托莲花。

陶渊明。(采菊东篱下,悠然见南山。)作者写陶渊明独爱菊,正是赞颂他不苟同于世俗的高洁品质,也是用菊花来正面衬托莲花,用陶渊明来正面衬托他自己。

谁爱菊花?

世人。因为牡丹色彩艳丽,妩媚动人,象征富贵。(刘禹锡曾有诗云:惟有牡丹真国色,花开时节动京城。)也就是说世人都追求富贵,作者写世人甚爱牡丹是从反面衬托莲的高洁品质,表明自己洁身自好的生活态度。

谁爱牡丹?

作者以“莲”自喻,托物言志,借抒写爱莲之情,表达了自己洁身自好,淡泊名利的人生态度,婉曲地批判了追名逐利,趋炎附势的污浊世风。

复习《口技》

满坐寂然:坐,通“座”。

一、 通假字

二、 词类活用

1、 京中有善口技者 2、 会宾客大宴 3、 妇抚儿乳

4、 不能名其一处 5、 妇手拍儿声

善:形作动,擅长

宴:名作动,大摆宴席

乳:名作动,喂奶

名:名作动,说出

手:名作状语,用手

三、 一词多义

妙

名词,妙处,绝妙的地方

形容词,好,美妙

例:众妙毕备

例:以为妙绝

例:群响毕绝

绝

副词,表程度高,极

动词,消失

例:以为妙绝

指

名词,指头

动词,指出

例:手有百指

例:不能指其一端

坐

动词,坐

名词,通“座”,座位

例:稍稍正坐

例:满坐寂然

四、 古今异义

古:只 今:转折连词

但

例:但闻屏障中抚尺一下

古:即使 今:让步关联词,虽然

虽

例:虽人有百手,手有百指

古:大腿 今:屁股

股

例:两股战战

古:跑 今:步行

走

例:几欲先走

古:夹杂 今:……之间,在……中

间

例:中间力拉崩倒之声

少

例:宾客意少舒

古:全部 今:完,做完

毕

例:群响毕绝,众妙毕备

古:渐渐 今:稍微

稍

例:稍稍正坐;

古:稍微 今:与“多”相对

2、 虽人有百口,口有百舌,不能名其一处也。

1、满坐宾客无不伸颈,侧目,微笑,默叹,以为妙绝。

全场客人没有一个不伸长脖子,偏着头凝神地听着,微笑着,暗暗赞叹着,认为妙极了。

即使一个人有百张嘴,一张嘴有上百条舌头,也不能说出其中的一个地方来。

翻译

《口技》是如何有条不紊而又逼真地从正面摹写口技表演者的高超技艺?

“遥闻”写声音之远;

“欠伸”“呓语”写声音由远而近,由外而内;

“大啼”“叱大儿声”“一时齐发”,写声音由小而大;

“齁声”“渐拍渐止”写声音由大而小;

“微闻”声音更小。

本文表演深夜一家四口由睡到醒,由醒入睡的过程:

“梦中咳嗽”,写声音之微弱,简单;

“一人大呼”“夫起大呼”“妇办起大呼”“百千人大呼”“百千儿哭”“百千犬吠”写声响大作,由少而多,由微弱到喧闹;

呼声,哭声,犬吠声,房屋倒塌声,拉塌房屋时呼喊声,火爆声,风声,抢夺声,泼水声写声音一齐发作,应有尽有。

表现从失火到救火的情况:

《口技》是如何侧面描写的?

三次描述听众的反应

两次交代极简单的道具

一是“满座宾客无不伸颈,侧目,微笑, 默叹,以为妙绝”。

二是“宾客意少舒,稍稍正坐”。

三是“宾客无不变色离席,奋袖出臂,两股战战,几欲先走”。

这三处侧面描写,层层深入,生动细腻地刻画出听众的心理变化过程,表现了这场精彩的演出对听众具有巨大吸引力的表演效果,从而烘托了口技表演者技艺的高超。

两次交代极简单的道具仅“一桌、一椅、一扇、一抚尺而已”,结构上首尾呼应,起落分明;内容上,道具的简单,反衬其口技技艺的高超,突出技艺在“口”,点明题意。

赞扬了口技艺术的魅力和民间艺人高超的技艺,展现中华文化的深厚底蕴。