第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展 试卷(含答案) |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 700.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-07-05 09:38:20 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

中外历史纲要上册第二单元测试题

班级:___________姓名:___________考场考号:___________

一、单选题(共25题,每题2分共50分)

一、单选题

1.《三国志》卷三《魏书》称:“魏兴,西域虽不能尽,至其大国龟兹、于阗、康居、乌孙、疏勒、月氏、鄯善、车师之属,无岁不奉朝贡,略如汉氏故事。”据此可知(

)?

A.国家分裂阻碍了对外贸易的发展?

B.曹魏政权中断了与西域的联系?

C.西域诸国与中原的交往仍很频繁?

D.西域依然是东西方交往的桥梁?

2.魏晋时期阶级矛盾和民族矛盾复杂尖锐,社会长期动荡不安。玄学、佛教、道教均盛行一时,得到过统治者的大力提倡。由此可以推知当时(

)

A.儒学理论无法有效应对现实问题

B.抨击名教蔑视礼法的行为普遍存在

C.三教合一的潮流成为思想主流

D.儒学吸收佛道思想产生新的思想体系

3.东晋时“晋主虽有南面之尊,无总御之实,宰辅执政,政出多门,权去公家,遂成习俗”。后南朝宋刘裕代晋自立为帝后,被后人称为“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”。这一变化主要反映了(

)

A.门阀士族地位动摇

B.地方割据势力强大

C.科举制度开始推行

D.宦官外戚交替执政

4.魏晋南北朝时期,儒家学者多以注疏先秦经文为首务,宗派林立,互诘不休。至唐,朝廷下令撰修《五经正义》以去“异端邪说”,并纳入科举考试范围。这一举措(

)

A.加强文化专制,扩大了统治基础

B.导致宋、明儒学家因循守旧

C.统一经学,提高了儒学政治地位

D.有利于儒学与其他思想融合

5.从下图可以得出三国两晋南北朝时期的阶段特征是( )

A.统一多民族国家的建立和巩固

B.政权分立与民族交融

C.繁荣与开放的时代

D.统一多民族国家巩固与发展

6.《三国志》关于曹操将汉献帝迎到许县这一历史事件有不同记载。见下表,这说明(

)

《三国志?魏志?武帝纪》

“奉天子以令诸侯”

《三国志?毛玠传》

“奉天子以令不臣”

《三国志?诸葛亮传》

“挟天子以令诸侯”

A.历史评价无法做到公正客观

B.同一历史事件会有不同的史实记载

C.立场不同影响对历史的叙述

D.史料包含了记录者自身的立场情感

7.魏晋南北朝时宰相事权,由中书、门下、尚书三省协同行使。隋唐又进一步完善为中书省拟旨、门下省审核、尚书省执行的分工协作。宋元之际三省制消亡,仍沿袭群相旧例,设丞相、平章、参政左右丞等多名官员,会议处理朝廷机务。三省制的演变(

)

A.体现了君权不断加强的趋势

B.强化了宰相参政议政职能

C.体现了分权制衡的民主精神

D.加强了中央对地方的控制

8.颜之推在《颜氏家训》中提到,北朝有位士大夫曾对他说:“我有一儿,年已十七,颇晓书疏,教其鲜卑语及弹琵琶,稍欲通解,以此伏事公卿,无不宠爱,亦要事也。”此时距孝文帝“断诸北语,一从正音”已六七十年。对此理解正确的是(

)

A.北朝因民族交融呈现文化多元

B.鲜卑语成为北方的通用语言

C.北魏政权的制度改革很不彻底

D.颜之推对鲜卑的习俗高度认同

9.曹魏时期,购买物品、计算物价均普遍使用布帛或谷物。此后三百余年,钱币在北方偶尔使用,但流通为时较短。北魏孝文帝时,很多地方“犹以他物交易,钱略不入市”。这表明当时(

)

A.农业生产发展迅速

B.商品经济严重衰退

C.政府推行重农抑商

D.经济重心开始南移

10.下表为唐朝三省机构的变迁表。据此可知,这一时期(

)

时间

变迁

唐朝初年

“中书造命,门下审覆,尚书奉行。”其中“尚书省为宰相机关兼行政机关”

唐太宗贞观年间

门下省可以驳正尚书省六部奏事和审复中书省草拟的诏书,还掌管着加盖天子印玺及诏敕副署之权

唐高宗弘道元年(683年)

“始迁政事堂于中书省”

唐玄宗开元十一年(723年)

政事堂改名为中书门下,并设置五房于其后,中书门下成了独立的宰相署,中书省与宰相府署分离,逐渐向“以中书舍人为长官的专门负责撰写制敕的机构”过渡

A.政治决策运行具有随意性

B.三省的运行机制发生了根本性变化

C.君主权力受到一定的制约

D.三省的变迁反映了君主专制的加强

11.下表为唐代某一时期均田制下农民家庭经济运转情况表。据此可以推断出,唐代这一时期(

)

分类

粟(石)

绢帛(匹)

钱(文)

收入

54

4

800

支出

39.1

3.5

570

剩余

14.9

0.5

230

剩余率

27.6%

12.5%

28.6%

A.政府和农民关系总体处于良性互动状态

B.均田制下农村地区土地兼并严重

C.农民家庭经济的平均剩余率在10%左右

D.两税法的实施成为一种必然选择

12.隋文帝时改宇文泰所赐蕃姓,废除宇文氏的六官制度,恢复原来汉族姓氏、汉魏以来的传统官制和华夏礼仪。此举旨在(

)

A.凝聚人心促进政治统一

B.笼络士人扩大统治根基

C.移风易俗促进民族交融

D.打击门阀防范地方割据

13.据《通考》载,孝文帝颁行均田令,“令有盈者无受无还,不足者受种如法;盈者得卖其盈,不足者得买所不足;不得卖其分,亦不得买过所足。是令其从便买卖,以合均给之数,则

又非强夺之以为公田,而授无田之人。”这反映出北魏均田制的基本原则是(

)

A.禁止民间土地交易

B.保障土地平均分配

C.限制土地兼并行为

D.强化土地国有政策

14.唐前期,政府规定每位纳税者可授田总额为100亩,事实上纳税者实际拥有的土地面积往往比这要少很多,但每位纳税者的纳税数目都是固定的,并不考虑个人的经济状况。由此可知(

)

A.赋税制度亟待做出重大调整

B.纳税者实际负担较为沉重

C.租庸调制缺乏稳固运行基础

D.均田制徒有其名并无其实

15.唐朝前期,科举考试科目以文辞科和儒学科居多,策问针对性不强;唐中后期则以政事科为主,策问的题材包括藩镇割据、军费开支、财政税收、土地兼并、边疆关系等重大问题。出现这一变化的主要原因是(

)

A.经世致用思潮的推动

B.国家政治形势的变动

C.门阀士族势力的衰落

D.科举考试程序的改革

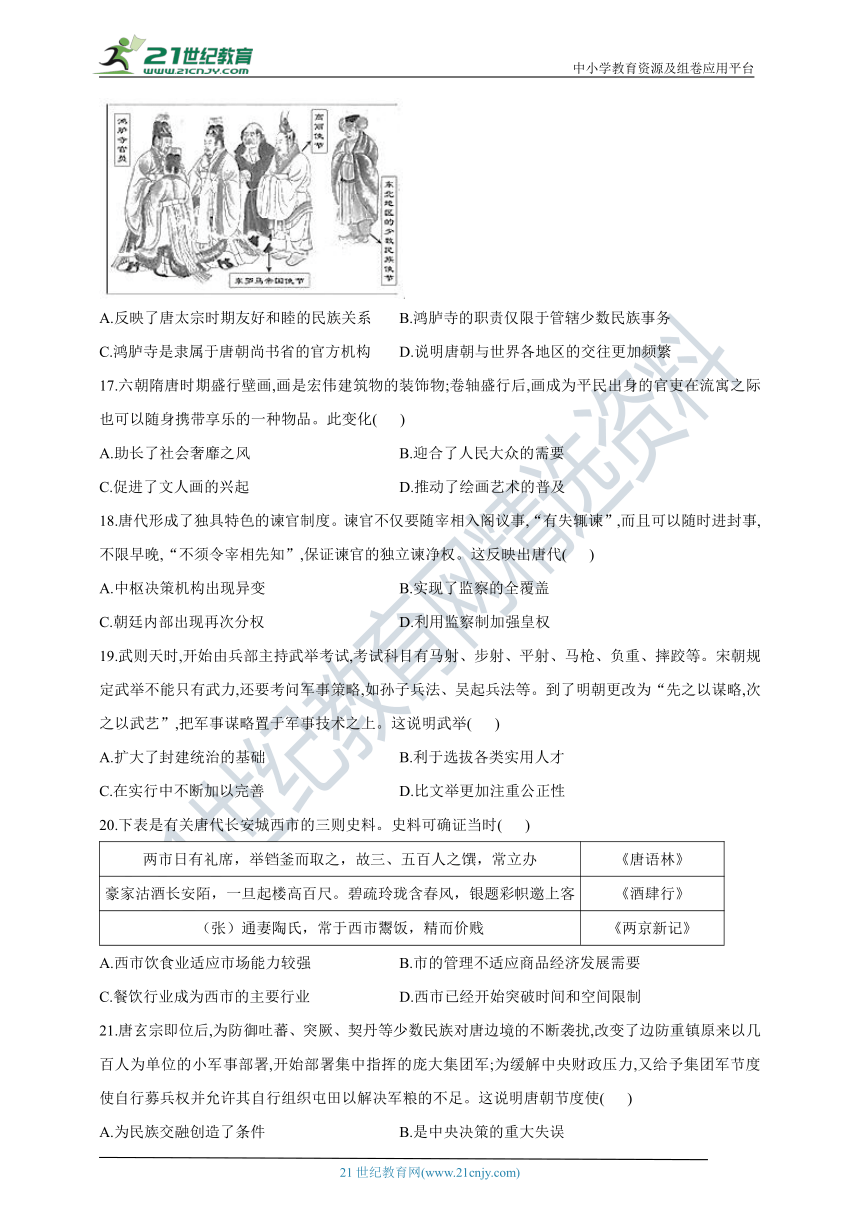

16.《礼宾图》(下图)是出土于陕西唐章怀太子(655—684年)墓中的壁画,描绘了鸿胪寺官员引见三位使节的情景。据此分析正确的是(

)

A.反映了唐太宗时期友好和睦的民族关系

B.鸿胪寺的职责仅限于管辖少数民族事务

C.鸿胪寺是隶属于唐朝尚书省的官方机构

D.说明唐朝与世界各地区的交往更加频繁

17.六朝隋唐时期盛行壁画,画是宏伟建筑物的装饰物;卷轴盛行后,画成为平民出身的官吏在流寓之际也可以随身携带享乐的一种物品。此变化(

)

A.助长了社会奢靡之风

B.迎合了人民大众的需要

C.促进了文人画的兴起

D.推动了绘画艺术的普及

18.唐代形成了独具特色的谏官制度。谏官不仅要随宰相入阁议事,“有失辄谏”,而且可以随时进封事,不限早晚,“不须令宰相先知”,保证谏官的独立谏净权。这反映出唐代(

)

A.中枢决策机构出现异变

B.实现了监察的全覆盖

C.朝廷内部出现再次分权

D.利用监察制加强皇权

19.武则天时,开始由兵部主持武举考试,考试科目有马射、步射、平射、马枪、负重、摔跤等。宋朝规定武举不能只有武力,还要考问军事策略,如孙子兵法、吴起兵法等。到了明朝更改为“先之以谋略,次之以武艺”,把军事谋略置于军事技术之上。这说明武举(

)

A.扩大了封建统治的基础

B.利于选拔各类实用人才

C.在实行中不断加以完善

D.比文举更加注重公正性

20.下表是有关唐代长安城西市的三则史料。史料可确证当时(

)

两市日有礼席,举铛釜而取之,故三、五百人之馔,常立办

《唐语林》

豪家沽酒长安陌,一旦起楼高百尺。碧疏玲珑含春风,银题彩帜邀上客

《酒肆行》

(张)通妻陶氏,常于西市鬻饭,精而价贱

《两京新记》

A.西市饮食业适应市场能力较强

B.市的管理不适应商品经济发展需要

C.餐饮行业成为西市的主要行业

D.西市已经开始突破时间和空间限制

21.唐玄宗即位后,为防御吐蕃、突厥、契丹等少数民族对唐边境的不断袭扰,改变了边防重镇原来以几百人为单位的小军事部署,开始部署集中指挥的庞大集团军;为缓解中央财政压力,又给予集团军节度使自行募兵权并允许其自行组织屯田以解决军粮的不足。这说明唐朝节度使(

)

A.为民族交融创造了条件

B.是中央决策的重大失误

C.必将导致安史之乱发生

D.是特定历史环境的产物

22.据户籍资料统计,唐代安史之乱之前,敦煌地区家庭中,由父母和直系子女组成的核心家庭占51%左右;到大历十四年(779年),家庭结构发生重大变化,单亲家庭和各种联合家庭(如堂兄弟合户、嫂侄合户、叔嫂合户之类)显著增多。这样的变化表明(

)

A.商品经济发展影响家庭结构

B.战乱给人民带来了深重灾难

C.儒家伦理增强了家庭凝聚力

D.女性在家庭的地位有所提高

23.小楚同学酷爱书法,经常临摹“颜体”楷书。有一天发现颜真卿的《祭姪文稿》(下图)虽然有不少涂改的墨团,却被誉为“天下第二行书”。查阅史书方有所悟,颜真卿是在得知颜杲卿父子英勇就义后,激昂悲愤而写下这一传世名作的。这说明(

)

A.颜真卿书法造诣臻于完善

B.行书比楷书更具审美功能

C.唐代文化由守成走向创新

D.书法家气节提升作品声誉

24.据《隋书食货志》记载,“高祖令州县大索貌阅”,把豪强隐占的户口搜查出来,使这些原先为豪强地主专有的剥削对象,变为国家的纳税户。这种做法(

)

A.有效发挥了地方的自治作用

B.铲除了豪强横行乡里的弊端

C.避免了地方割据势力的出现

D.有利于增加国家的赋税收入

25.唐太宗曾对门下省长官说,国家“置中书、门下,本拟相防过误。人之意见,每或不同,有所是非,本为公事。或有护己之短,忌闻其失,有是有非,衔以为怨。或有苞避私隙,相惜颜面,知非政事,遂即施行。难违一官之小情,顿为万人之大弊,此实亡国之政。”唐太宗此言表明(

)

A.国家治理有赖于严格执行国家制度

B.人情的泛滥严重威胁唐王朝的统治

C.三省六部制在实施过程中面临困境

D.皇权的加强限制了官僚的议政功能

二、材料题(共3道题,满分50)

26.阅读下列材料,回答问题。(16分)

材料

隋代义仓本是民间应对天灾人祸而互助自救的一种形式,根据社区居民的生活状况而自愿筹集资源,主要根据家庭贫富状况而定。义仓一般由人品高尚、办事公道且热心公益事业的人负责。开皇五年(585年),度支尚书长孙平“奏令民间每秋家出粟麦一石已下,贫富差等,储之闾巷,以备凶年,名曰‘义仓’”。隋朝中央政府采纳他的建议:“令诸州百姓及军人,劝课当社,共立义仓。收获之日,随其所得,劝课出粟及麦,于当社造仓窖贮之。”开皇十五年,隋文帝下令在西北地区实行义仓管理试点:将这里的义仓改为由州或县管理,义仓粮食由劝募形式变成按户等定额征税,即上户不过1石、中户不过7斗、下户不过4斗。在西北地区试点的基础上,隋朝中央政府逐渐在其他地区将其推广。

——据魏明孔《从义仓设置看隋代制度创新》整理

(1)根据材料,概述隋代义仓的发展情况。(10分)

(2)结合材料和所学知识,分析隋政府建立义仓制度的原因。(6分)

27.【烽燧遗址】(18分)

2019年至2020年,考古工作者对新疆尉犁县境内的克亚克库都克烽燧遗址进行考古发掘。

烽燧由三层或四层土坯夹一层芦苇草,中部夹放胡杨桁木垒砌而成。在烽燧南侧还发现有土坯垒筑的护坡。遗址中出土的文书、木简带有明确纪年,已发现有“先天”“开元”“天宝”等年号。出土的军事文书数量最多,详细记录了与克亚克库都克烽燧有关的军镇、守捉、烽铺馆驿等各级军事设施名称。出土的木质实物标本记载了“计会交牌”制度(传递军情和政令),为国内首次考古发现。

烽燧遗址出土了《韩朋赋》《游仙窟》《孝经》等手抄本,都是当时风行一时的作品和书籍。出土的纺织品,主要为丝、毛、棉、麻四种。遗址中发现了34种不同的植物,其中粮食作物有水稻、青稞、大麦、小麦等,园艺作物有桃、杏、枣、核桃等;还出土了不少动物骨头,有马鹿、野猪、黄羊、鱼等,多数属于野生动物。

(1)烽燧遗址出土了哪些类别的史料,根据上述材料,举例说明。(4分)

(2)依据烽燧遗址的考古信息,概括其反映的历史面貌。(14分)

28.上海博物馆精心推出了“周秦汉唐文明大展”:从青铜之乡的西周吉金、秦始皇陵的复活军团、汉唐墓葬的皇皇壁画,到唐代窖藏的遗宝精粹、皇家寺院的石破天惊,让人们得以进行了一次十分庄严的中华文明集结的观赏。此次国宝展也引起了参观者和学者对中国古代文明的回顾与反思:①中国古代汉唐时期奉行开放的对外政策,中外文化的频繁交流创造了灿烂夺目的中华文明;②唐代是一个重视制度创新、科技创新的时代,造就了中华文明的辉煌。

请根据上述两个方面分别举出若干史实加以说明。(16分)

参考答案

1.答案:C

解析:本题主要考查学生准确解读材料信息,并作出准确判断的能力。根据材料关键信息“西域虽不能尽”、“无岁不奉朝贡”等,结合所学知识,解读题干材料,可知,西域国家与中原的交往比较频繁?。分析选项,只有C.西域诸国与中原的交往仍很频繁,符合题意,正确答案选C。其余ABD三项均不符合题意。

2.答案:A

解析:本题考查魏晋时期思想的发展。魏晋时期,面对复杂的阶级矛盾和民族矛盾,统治者大力提倡玄学、佛教、道教等,可推知当时儒学理论无法有效应对现实问题,A项正确;魏晋时期三教并行且趋向合一,不能推出抨击名教蔑视礼法的行为“普遍存在”这一结论,B项错误;魏晋时期三教合一的潮流并未成为思想主流,C项错误;儒学吸收佛道思想产生新的思想体系是在北宋而非魏晋时期,D项错误。

3.答案:A

解析:本题考查东晋门阀士族的衰落。东晋皇帝由门阀拥立,门阀政治达到顶峰,皇帝没有实权,“宰辅执政,政出多门,权去公家”,南朝刘宋皇帝刘裕自立,重用寒族,打击世家大族,因此出现“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”现象,A正确;材料主旨是门阀士族的衰落,与地方割据势力无关,排除B;魏晋南北朝时期尚未实行科举制,排除C;材料中涉及的是门阀士族,与宦官外戚不同,D排除。

4.答案:C

解析:根据材料可知,在儒家学者宗派林立、互诘不休的背景下,唐代展开统一经学的行动,将《五经正义》纳入科举范围则提高了儒学的地位,故C项正确。该举措并不能扩大统治基础,A项错误;B项与史实不符,排除;材料并未提到其他思想流派,D项错误。

5.答案:B

解析:

6.答案:C

解析:

7.答案:A

解析:

8.答案:A

解析:本题考查北魏孝文帝改革。根据材料内容可知孝文帝改革规定官员学习汉语,禁用鲜卑语。但是民间仍有部分人使用鲜卑语,士大夫对儿子“教其鲜卑语及弹琵琶”,其子受到公卿宠爱,说明鲜卑语还有许多官员使用,从而显现出,北朝因民族交融呈现文化多元性,答案为A项;B项在题意中没有体现,排除;材料不能体现制度改革不彻底,C项错误;材料没有涉及鲜卑的习俗问题,D项错误。

9.答案:B

解析:本题考查魏晋南北朝时期商品经济发展水平。从曹魏起三百余年,北方的商品贸易多以物易物,货币仅偶尔使用,货币的不流通说明商品经济严重衰退,故选B;材料主要反映了商品经济的情况,没有体现农业生产迅速发展,排除A;材料内容没有体现出政府抑商和经济重心开始南移的内容,排除C、D。

10.答案:D

解析:本题考查唐朝的三省六部制。题干表格述及三省六部制在唐朝时期的演变,如在唐朝初年,“中书造命,门下审覆,尚书奉行”,贞观年间,门下省不仅可以“驳正尚书省六部奏事和审复中书省草拟的诏书”,还可以“加盖天子印玺及诏敕副署”,但是到了唐玄宗时期,“政事堂改名为中书门下”“与宰相府署分离”,体现出相权的下降以及君主专制的加强,故选D项;题干表格内容是三省六部制在唐朝时期的演变,不涉及政治决策的运行问题,排除A项;通过表格内容可知,三省的运行机制没有发生根本性的变化,排除B项;题干表格反映的是君主专制的加强,而不是受到限制,排除C项。

11.答案:A

解析:

12.答案:A

解析:本题考查隋朝统一的措施。隋文帝恢复汉族姓氏,废除北周六官制度,恢复汉制与华夏礼仪,这些举措的目的在于构建政权合法性,以促进政治统一,故选A项;笼络士人扩大统治根基的是选官制度,材料未涉及隋文帝时期的选官制,排除B项;恢复传统官制并非移风易俗的内容,C项以偏概全,排除;隋文帝的举措与打击门阀防范地方割据无关,D项并非主要目的,排除。

13.答案:C

解析:

14.答案:C

解析:唐前期,每位纳税者实际授田数目一般比规定数目少得多,但每位纳税者的纳税数目都是固定的。由此可知,唐朝租庸调制缺乏稳固的运行基础,故C正确;材料未说明租庸调制即将崩溃,故A错误;材料不是强调纳税者实际负担如何,故B错误;材料未说明均田制徒有其名,故D错误。

15.答案:B

解析:本题考查唐代的科举制。据材料可知,唐中后期科举考试更加关注时事,这反映了安史之乱后国家政治形势变化对科举考试的影响,故选B项;唐朝并未形成经世致用思潮,故A项错误;门阀士族势力的衰落影响的是科举制选拔对象的变化,而非考试内容的变化,故C项错误;材料描述的是科举考试内容的变化,与考试程序的改革无关,故D项错误。

16.答案:C

解析:

17.答案:B

解析:根据材料并结合所学知识可知,壁画多位于建筑物上,不便于欣赏,卷轴的出现使画可以随身携带、随时观赏,这迎合了人民大众的需要,B项正确。材料未涉及画的内容,无法推出其助长了社会奢靡之风和文人画的兴起,A、C两项错误;卷轴使画的携带和欣赏更加便捷,与绘画技能关系不大,并不会推动绘画艺术的普及,D项错误。

18.答案:D

解析:材料表明,唐代谏官不仅能随宰相入阁议事,而且可以随时进封事,不用提前告知宰相,可见谏官制度可使下情更更好地上达,一定程度上加强了皇权,故选D项;谏官只负责谏议,中枢决策机构并未出现异变,排除A项;材料只是强调了“保证谏官的独立谏净权”,并未体现唐代监察的全覆盖,且“全覆盖”说法绝对,排除B项;材料不能体现唐代朝廷内部的分权,排除C项。

19.答案:C

解析:材料涉及了三个朝代关于武举的规定。武则天时→几乎只有武力方面的内容;宋朝→

不只有武力,也考军事策略;明朝→军事谋略置于军事技术之上。这一系列变化反映了“武举”在实行中不断完善,C项正确。科举制扩大了封建统治的基础,但材料只提及武举的考试内容,推不出A项结论;武举主要选拔军事上的实用人才,“各类”夸大了武举的作用,排除B项;材料中只提及武举考试内容不断完善,没有涉及公正性,也没有与文举进行比较,排除D项。

20.答案:A

解析:本题考查唐代市的发展。根据第一则材料可知,唐代西市可以支持举办大型礼席;第二则材料反映了当时西市饮食商业的繁荣景象;材料三反映了西市售卖粥饭的小商贩活动。三则材料共同体现了当时西市饮食业的市场适应能力较强,A正确;材料未涉及政府对市的管理,排除B;通过材料信息无法判断当时餐饮行业是西市当时主要的行业,排除C;D中的“开始”在材料中无法界定,排除。

21.答案:D

解析:本题考查唐代节度使。材料体现的是唐玄宗在边境地区设置节度使主要是为了防止少数民族的袭扰,且节度使掌握募兵权也是中央财力不足造成的,说明节度使的出现是特殊历史条件下的产物,D项正确,B项排除;材料中唐代节度使的设置与民族交融无关,A项排除;C项说法过于绝对,排除。

22.答案:B

解析:本题考查唐代战乱的影响。从材料可以看出,由父母和直系子女组成的核心家庭结构发生了重大变化,单亲家庭和各种联合家庭联合增多,这反映出战争给家庭所造成的破坏,故B正确;商品经济发展与家庭结构变化没有直接关系,排除A;“嫂侄合户、叔嫂合户”不符合儒家伦理纲常,排除C;D不符合史实,排除。

23.答案:D

解析:从材料信息看,颜真卿写下《祭姪文稿》,是因为颜杲卿父子英勇就义,作品中体现的书法家气节提升了作品的声誉,故选D项。“臻于完善”的说法过于绝对,排除A项;行书和楷书各有审美功能,不能简单比较,排除B项;该书法作品无法体现整个唐代文化的守成与创新,排除C项。

24.答案:D

解析:据材料可知,政府对脱漏的户口进行重新登记,查实应负担赋役的人丁数,这确保了国家拥有足够可纳赋服役的人丁,有利于增加国家的赋税收入,故D项正确。整顿户籍是国家主导的行为,不属于地方“自治”,排除A项。B、C两项表述太过绝对,夸大了这种做法的效果,均可排除。

25.答案:A

解析:

答案:(16分)

(1)发展情况:义仓本是民间应对灾祸的互助自救形式,物资由社区居民自愿筹集,由热心人士管理。(4分)开皇五年,隋政府令诸州百姓、军人共立义仓,物资由劝课筹集。开皇十五年,隋文帝下令在西北地区实行义仓管理,义仓粮食按户等定额征税。随后,义仓制度在全国推广。(6分)

(2)原因:隋代社会稳定,经济发展,为义仓制度的建立奠定了基础;民间建立的义仓为救济灾祸起到了积极作用;隋政府力图加强控制,以巩固统治。(6分)

答案:(18分)

(1).实物史料:纺织品、植物、动物骨头等;文献史料:文书、木简、信札、书籍等;(4分)

(2).遗址的发掘证实唐代将此地作为重要边防要塞,反映了基层军事管理制度,说明了唐王朝对西域的有效管辖,出土的大量纸文书和木简是当时传达政令和社会治理的见证。(6分)出土的《韩朋赋》《游仙窟》《孝经》等手抄本说明中原文化对边疆地区的影响。出土的纺织品、动植物遗存反映了唐代边疆地区的社会经济面貌。遗址的发掘为认识唐代统一多民族国家发展提供了新的材料。(8分)

28.答案:(16分)

(1)中外文化交流的频繁,创造了灿烂夺目的中华文明。

西汉张骞出使西域.开通丝绸之路,从此中华文明源源不断

地传到西方,西方文明也源源不断地落户中国。印度佛教文化的传入对中国文化产生了重大影响。雕塑方面:如石窟雕塑(敦煌石窟、龙门石窟、云冈石窟)、佛像雕塑等。绘画方面:吴道子的“吴带当风”即受印度艺术的影响。建筑方面:佛院、宝塔装点江山。生活方面:“阿弥陀佛”“善有善报”等经文深入人心。东汉甘英出使大秦,到达波斯湾;东汉明帝时遨天竺僧人到洛

阳,建白马寺;东晋法显到天竺取经,学习佛教文化:唐朝玄奘、义净到印度取经,学习、传播佛教文化。(任写四点即可)(10分)

(2)唐朝的制度创新、科技创新。政治制度:开创和完善了三省六部制、科举制。经济制度:租庸调制、两税法。科学技术:雕版印刷术和火药的发明。天文历法的成就:僧一行的《大衍历》和最早测量子午线。

生产技术:农业生产的劳动工具,如筒车和曲辕犁。(6分)

解析:

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中外历史纲要上册第二单元测试题

班级:___________姓名:___________考场考号:___________

一、单选题(共25题,每题2分共50分)

一、单选题

1.《三国志》卷三《魏书》称:“魏兴,西域虽不能尽,至其大国龟兹、于阗、康居、乌孙、疏勒、月氏、鄯善、车师之属,无岁不奉朝贡,略如汉氏故事。”据此可知(

)?

A.国家分裂阻碍了对外贸易的发展?

B.曹魏政权中断了与西域的联系?

C.西域诸国与中原的交往仍很频繁?

D.西域依然是东西方交往的桥梁?

2.魏晋时期阶级矛盾和民族矛盾复杂尖锐,社会长期动荡不安。玄学、佛教、道教均盛行一时,得到过统治者的大力提倡。由此可以推知当时(

)

A.儒学理论无法有效应对现实问题

B.抨击名教蔑视礼法的行为普遍存在

C.三教合一的潮流成为思想主流

D.儒学吸收佛道思想产生新的思想体系

3.东晋时“晋主虽有南面之尊,无总御之实,宰辅执政,政出多门,权去公家,遂成习俗”。后南朝宋刘裕代晋自立为帝后,被后人称为“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”。这一变化主要反映了(

)

A.门阀士族地位动摇

B.地方割据势力强大

C.科举制度开始推行

D.宦官外戚交替执政

4.魏晋南北朝时期,儒家学者多以注疏先秦经文为首务,宗派林立,互诘不休。至唐,朝廷下令撰修《五经正义》以去“异端邪说”,并纳入科举考试范围。这一举措(

)

A.加强文化专制,扩大了统治基础

B.导致宋、明儒学家因循守旧

C.统一经学,提高了儒学政治地位

D.有利于儒学与其他思想融合

5.从下图可以得出三国两晋南北朝时期的阶段特征是( )

A.统一多民族国家的建立和巩固

B.政权分立与民族交融

C.繁荣与开放的时代

D.统一多民族国家巩固与发展

6.《三国志》关于曹操将汉献帝迎到许县这一历史事件有不同记载。见下表,这说明(

)

《三国志?魏志?武帝纪》

“奉天子以令诸侯”

《三国志?毛玠传》

“奉天子以令不臣”

《三国志?诸葛亮传》

“挟天子以令诸侯”

A.历史评价无法做到公正客观

B.同一历史事件会有不同的史实记载

C.立场不同影响对历史的叙述

D.史料包含了记录者自身的立场情感

7.魏晋南北朝时宰相事权,由中书、门下、尚书三省协同行使。隋唐又进一步完善为中书省拟旨、门下省审核、尚书省执行的分工协作。宋元之际三省制消亡,仍沿袭群相旧例,设丞相、平章、参政左右丞等多名官员,会议处理朝廷机务。三省制的演变(

)

A.体现了君权不断加强的趋势

B.强化了宰相参政议政职能

C.体现了分权制衡的民主精神

D.加强了中央对地方的控制

8.颜之推在《颜氏家训》中提到,北朝有位士大夫曾对他说:“我有一儿,年已十七,颇晓书疏,教其鲜卑语及弹琵琶,稍欲通解,以此伏事公卿,无不宠爱,亦要事也。”此时距孝文帝“断诸北语,一从正音”已六七十年。对此理解正确的是(

)

A.北朝因民族交融呈现文化多元

B.鲜卑语成为北方的通用语言

C.北魏政权的制度改革很不彻底

D.颜之推对鲜卑的习俗高度认同

9.曹魏时期,购买物品、计算物价均普遍使用布帛或谷物。此后三百余年,钱币在北方偶尔使用,但流通为时较短。北魏孝文帝时,很多地方“犹以他物交易,钱略不入市”。这表明当时(

)

A.农业生产发展迅速

B.商品经济严重衰退

C.政府推行重农抑商

D.经济重心开始南移

10.下表为唐朝三省机构的变迁表。据此可知,这一时期(

)

时间

变迁

唐朝初年

“中书造命,门下审覆,尚书奉行。”其中“尚书省为宰相机关兼行政机关”

唐太宗贞观年间

门下省可以驳正尚书省六部奏事和审复中书省草拟的诏书,还掌管着加盖天子印玺及诏敕副署之权

唐高宗弘道元年(683年)

“始迁政事堂于中书省”

唐玄宗开元十一年(723年)

政事堂改名为中书门下,并设置五房于其后,中书门下成了独立的宰相署,中书省与宰相府署分离,逐渐向“以中书舍人为长官的专门负责撰写制敕的机构”过渡

A.政治决策运行具有随意性

B.三省的运行机制发生了根本性变化

C.君主权力受到一定的制约

D.三省的变迁反映了君主专制的加强

11.下表为唐代某一时期均田制下农民家庭经济运转情况表。据此可以推断出,唐代这一时期(

)

分类

粟(石)

绢帛(匹)

钱(文)

收入

54

4

800

支出

39.1

3.5

570

剩余

14.9

0.5

230

剩余率

27.6%

12.5%

28.6%

A.政府和农民关系总体处于良性互动状态

B.均田制下农村地区土地兼并严重

C.农民家庭经济的平均剩余率在10%左右

D.两税法的实施成为一种必然选择

12.隋文帝时改宇文泰所赐蕃姓,废除宇文氏的六官制度,恢复原来汉族姓氏、汉魏以来的传统官制和华夏礼仪。此举旨在(

)

A.凝聚人心促进政治统一

B.笼络士人扩大统治根基

C.移风易俗促进民族交融

D.打击门阀防范地方割据

13.据《通考》载,孝文帝颁行均田令,“令有盈者无受无还,不足者受种如法;盈者得卖其盈,不足者得买所不足;不得卖其分,亦不得买过所足。是令其从便买卖,以合均给之数,则

又非强夺之以为公田,而授无田之人。”这反映出北魏均田制的基本原则是(

)

A.禁止民间土地交易

B.保障土地平均分配

C.限制土地兼并行为

D.强化土地国有政策

14.唐前期,政府规定每位纳税者可授田总额为100亩,事实上纳税者实际拥有的土地面积往往比这要少很多,但每位纳税者的纳税数目都是固定的,并不考虑个人的经济状况。由此可知(

)

A.赋税制度亟待做出重大调整

B.纳税者实际负担较为沉重

C.租庸调制缺乏稳固运行基础

D.均田制徒有其名并无其实

15.唐朝前期,科举考试科目以文辞科和儒学科居多,策问针对性不强;唐中后期则以政事科为主,策问的题材包括藩镇割据、军费开支、财政税收、土地兼并、边疆关系等重大问题。出现这一变化的主要原因是(

)

A.经世致用思潮的推动

B.国家政治形势的变动

C.门阀士族势力的衰落

D.科举考试程序的改革

16.《礼宾图》(下图)是出土于陕西唐章怀太子(655—684年)墓中的壁画,描绘了鸿胪寺官员引见三位使节的情景。据此分析正确的是(

)

A.反映了唐太宗时期友好和睦的民族关系

B.鸿胪寺的职责仅限于管辖少数民族事务

C.鸿胪寺是隶属于唐朝尚书省的官方机构

D.说明唐朝与世界各地区的交往更加频繁

17.六朝隋唐时期盛行壁画,画是宏伟建筑物的装饰物;卷轴盛行后,画成为平民出身的官吏在流寓之际也可以随身携带享乐的一种物品。此变化(

)

A.助长了社会奢靡之风

B.迎合了人民大众的需要

C.促进了文人画的兴起

D.推动了绘画艺术的普及

18.唐代形成了独具特色的谏官制度。谏官不仅要随宰相入阁议事,“有失辄谏”,而且可以随时进封事,不限早晚,“不须令宰相先知”,保证谏官的独立谏净权。这反映出唐代(

)

A.中枢决策机构出现异变

B.实现了监察的全覆盖

C.朝廷内部出现再次分权

D.利用监察制加强皇权

19.武则天时,开始由兵部主持武举考试,考试科目有马射、步射、平射、马枪、负重、摔跤等。宋朝规定武举不能只有武力,还要考问军事策略,如孙子兵法、吴起兵法等。到了明朝更改为“先之以谋略,次之以武艺”,把军事谋略置于军事技术之上。这说明武举(

)

A.扩大了封建统治的基础

B.利于选拔各类实用人才

C.在实行中不断加以完善

D.比文举更加注重公正性

20.下表是有关唐代长安城西市的三则史料。史料可确证当时(

)

两市日有礼席,举铛釜而取之,故三、五百人之馔,常立办

《唐语林》

豪家沽酒长安陌,一旦起楼高百尺。碧疏玲珑含春风,银题彩帜邀上客

《酒肆行》

(张)通妻陶氏,常于西市鬻饭,精而价贱

《两京新记》

A.西市饮食业适应市场能力较强

B.市的管理不适应商品经济发展需要

C.餐饮行业成为西市的主要行业

D.西市已经开始突破时间和空间限制

21.唐玄宗即位后,为防御吐蕃、突厥、契丹等少数民族对唐边境的不断袭扰,改变了边防重镇原来以几百人为单位的小军事部署,开始部署集中指挥的庞大集团军;为缓解中央财政压力,又给予集团军节度使自行募兵权并允许其自行组织屯田以解决军粮的不足。这说明唐朝节度使(

)

A.为民族交融创造了条件

B.是中央决策的重大失误

C.必将导致安史之乱发生

D.是特定历史环境的产物

22.据户籍资料统计,唐代安史之乱之前,敦煌地区家庭中,由父母和直系子女组成的核心家庭占51%左右;到大历十四年(779年),家庭结构发生重大变化,单亲家庭和各种联合家庭(如堂兄弟合户、嫂侄合户、叔嫂合户之类)显著增多。这样的变化表明(

)

A.商品经济发展影响家庭结构

B.战乱给人民带来了深重灾难

C.儒家伦理增强了家庭凝聚力

D.女性在家庭的地位有所提高

23.小楚同学酷爱书法,经常临摹“颜体”楷书。有一天发现颜真卿的《祭姪文稿》(下图)虽然有不少涂改的墨团,却被誉为“天下第二行书”。查阅史书方有所悟,颜真卿是在得知颜杲卿父子英勇就义后,激昂悲愤而写下这一传世名作的。这说明(

)

A.颜真卿书法造诣臻于完善

B.行书比楷书更具审美功能

C.唐代文化由守成走向创新

D.书法家气节提升作品声誉

24.据《隋书食货志》记载,“高祖令州县大索貌阅”,把豪强隐占的户口搜查出来,使这些原先为豪强地主专有的剥削对象,变为国家的纳税户。这种做法(

)

A.有效发挥了地方的自治作用

B.铲除了豪强横行乡里的弊端

C.避免了地方割据势力的出现

D.有利于增加国家的赋税收入

25.唐太宗曾对门下省长官说,国家“置中书、门下,本拟相防过误。人之意见,每或不同,有所是非,本为公事。或有护己之短,忌闻其失,有是有非,衔以为怨。或有苞避私隙,相惜颜面,知非政事,遂即施行。难违一官之小情,顿为万人之大弊,此实亡国之政。”唐太宗此言表明(

)

A.国家治理有赖于严格执行国家制度

B.人情的泛滥严重威胁唐王朝的统治

C.三省六部制在实施过程中面临困境

D.皇权的加强限制了官僚的议政功能

二、材料题(共3道题,满分50)

26.阅读下列材料,回答问题。(16分)

材料

隋代义仓本是民间应对天灾人祸而互助自救的一种形式,根据社区居民的生活状况而自愿筹集资源,主要根据家庭贫富状况而定。义仓一般由人品高尚、办事公道且热心公益事业的人负责。开皇五年(585年),度支尚书长孙平“奏令民间每秋家出粟麦一石已下,贫富差等,储之闾巷,以备凶年,名曰‘义仓’”。隋朝中央政府采纳他的建议:“令诸州百姓及军人,劝课当社,共立义仓。收获之日,随其所得,劝课出粟及麦,于当社造仓窖贮之。”开皇十五年,隋文帝下令在西北地区实行义仓管理试点:将这里的义仓改为由州或县管理,义仓粮食由劝募形式变成按户等定额征税,即上户不过1石、中户不过7斗、下户不过4斗。在西北地区试点的基础上,隋朝中央政府逐渐在其他地区将其推广。

——据魏明孔《从义仓设置看隋代制度创新》整理

(1)根据材料,概述隋代义仓的发展情况。(10分)

(2)结合材料和所学知识,分析隋政府建立义仓制度的原因。(6分)

27.【烽燧遗址】(18分)

2019年至2020年,考古工作者对新疆尉犁县境内的克亚克库都克烽燧遗址进行考古发掘。

烽燧由三层或四层土坯夹一层芦苇草,中部夹放胡杨桁木垒砌而成。在烽燧南侧还发现有土坯垒筑的护坡。遗址中出土的文书、木简带有明确纪年,已发现有“先天”“开元”“天宝”等年号。出土的军事文书数量最多,详细记录了与克亚克库都克烽燧有关的军镇、守捉、烽铺馆驿等各级军事设施名称。出土的木质实物标本记载了“计会交牌”制度(传递军情和政令),为国内首次考古发现。

烽燧遗址出土了《韩朋赋》《游仙窟》《孝经》等手抄本,都是当时风行一时的作品和书籍。出土的纺织品,主要为丝、毛、棉、麻四种。遗址中发现了34种不同的植物,其中粮食作物有水稻、青稞、大麦、小麦等,园艺作物有桃、杏、枣、核桃等;还出土了不少动物骨头,有马鹿、野猪、黄羊、鱼等,多数属于野生动物。

(1)烽燧遗址出土了哪些类别的史料,根据上述材料,举例说明。(4分)

(2)依据烽燧遗址的考古信息,概括其反映的历史面貌。(14分)

28.上海博物馆精心推出了“周秦汉唐文明大展”:从青铜之乡的西周吉金、秦始皇陵的复活军团、汉唐墓葬的皇皇壁画,到唐代窖藏的遗宝精粹、皇家寺院的石破天惊,让人们得以进行了一次十分庄严的中华文明集结的观赏。此次国宝展也引起了参观者和学者对中国古代文明的回顾与反思:①中国古代汉唐时期奉行开放的对外政策,中外文化的频繁交流创造了灿烂夺目的中华文明;②唐代是一个重视制度创新、科技创新的时代,造就了中华文明的辉煌。

请根据上述两个方面分别举出若干史实加以说明。(16分)

参考答案

1.答案:C

解析:本题主要考查学生准确解读材料信息,并作出准确判断的能力。根据材料关键信息“西域虽不能尽”、“无岁不奉朝贡”等,结合所学知识,解读题干材料,可知,西域国家与中原的交往比较频繁?。分析选项,只有C.西域诸国与中原的交往仍很频繁,符合题意,正确答案选C。其余ABD三项均不符合题意。

2.答案:A

解析:本题考查魏晋时期思想的发展。魏晋时期,面对复杂的阶级矛盾和民族矛盾,统治者大力提倡玄学、佛教、道教等,可推知当时儒学理论无法有效应对现实问题,A项正确;魏晋时期三教并行且趋向合一,不能推出抨击名教蔑视礼法的行为“普遍存在”这一结论,B项错误;魏晋时期三教合一的潮流并未成为思想主流,C项错误;儒学吸收佛道思想产生新的思想体系是在北宋而非魏晋时期,D项错误。

3.答案:A

解析:本题考查东晋门阀士族的衰落。东晋皇帝由门阀拥立,门阀政治达到顶峰,皇帝没有实权,“宰辅执政,政出多门,权去公家”,南朝刘宋皇帝刘裕自立,重用寒族,打击世家大族,因此出现“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”现象,A正确;材料主旨是门阀士族的衰落,与地方割据势力无关,排除B;魏晋南北朝时期尚未实行科举制,排除C;材料中涉及的是门阀士族,与宦官外戚不同,D排除。

4.答案:C

解析:根据材料可知,在儒家学者宗派林立、互诘不休的背景下,唐代展开统一经学的行动,将《五经正义》纳入科举范围则提高了儒学的地位,故C项正确。该举措并不能扩大统治基础,A项错误;B项与史实不符,排除;材料并未提到其他思想流派,D项错误。

5.答案:B

解析:

6.答案:C

解析:

7.答案:A

解析:

8.答案:A

解析:本题考查北魏孝文帝改革。根据材料内容可知孝文帝改革规定官员学习汉语,禁用鲜卑语。但是民间仍有部分人使用鲜卑语,士大夫对儿子“教其鲜卑语及弹琵琶”,其子受到公卿宠爱,说明鲜卑语还有许多官员使用,从而显现出,北朝因民族交融呈现文化多元性,答案为A项;B项在题意中没有体现,排除;材料不能体现制度改革不彻底,C项错误;材料没有涉及鲜卑的习俗问题,D项错误。

9.答案:B

解析:本题考查魏晋南北朝时期商品经济发展水平。从曹魏起三百余年,北方的商品贸易多以物易物,货币仅偶尔使用,货币的不流通说明商品经济严重衰退,故选B;材料主要反映了商品经济的情况,没有体现农业生产迅速发展,排除A;材料内容没有体现出政府抑商和经济重心开始南移的内容,排除C、D。

10.答案:D

解析:本题考查唐朝的三省六部制。题干表格述及三省六部制在唐朝时期的演变,如在唐朝初年,“中书造命,门下审覆,尚书奉行”,贞观年间,门下省不仅可以“驳正尚书省六部奏事和审复中书省草拟的诏书”,还可以“加盖天子印玺及诏敕副署”,但是到了唐玄宗时期,“政事堂改名为中书门下”“与宰相府署分离”,体现出相权的下降以及君主专制的加强,故选D项;题干表格内容是三省六部制在唐朝时期的演变,不涉及政治决策的运行问题,排除A项;通过表格内容可知,三省的运行机制没有发生根本性的变化,排除B项;题干表格反映的是君主专制的加强,而不是受到限制,排除C项。

11.答案:A

解析:

12.答案:A

解析:本题考查隋朝统一的措施。隋文帝恢复汉族姓氏,废除北周六官制度,恢复汉制与华夏礼仪,这些举措的目的在于构建政权合法性,以促进政治统一,故选A项;笼络士人扩大统治根基的是选官制度,材料未涉及隋文帝时期的选官制,排除B项;恢复传统官制并非移风易俗的内容,C项以偏概全,排除;隋文帝的举措与打击门阀防范地方割据无关,D项并非主要目的,排除。

13.答案:C

解析:

14.答案:C

解析:唐前期,每位纳税者实际授田数目一般比规定数目少得多,但每位纳税者的纳税数目都是固定的。由此可知,唐朝租庸调制缺乏稳固的运行基础,故C正确;材料未说明租庸调制即将崩溃,故A错误;材料不是强调纳税者实际负担如何,故B错误;材料未说明均田制徒有其名,故D错误。

15.答案:B

解析:本题考查唐代的科举制。据材料可知,唐中后期科举考试更加关注时事,这反映了安史之乱后国家政治形势变化对科举考试的影响,故选B项;唐朝并未形成经世致用思潮,故A项错误;门阀士族势力的衰落影响的是科举制选拔对象的变化,而非考试内容的变化,故C项错误;材料描述的是科举考试内容的变化,与考试程序的改革无关,故D项错误。

16.答案:C

解析:

17.答案:B

解析:根据材料并结合所学知识可知,壁画多位于建筑物上,不便于欣赏,卷轴的出现使画可以随身携带、随时观赏,这迎合了人民大众的需要,B项正确。材料未涉及画的内容,无法推出其助长了社会奢靡之风和文人画的兴起,A、C两项错误;卷轴使画的携带和欣赏更加便捷,与绘画技能关系不大,并不会推动绘画艺术的普及,D项错误。

18.答案:D

解析:材料表明,唐代谏官不仅能随宰相入阁议事,而且可以随时进封事,不用提前告知宰相,可见谏官制度可使下情更更好地上达,一定程度上加强了皇权,故选D项;谏官只负责谏议,中枢决策机构并未出现异变,排除A项;材料只是强调了“保证谏官的独立谏净权”,并未体现唐代监察的全覆盖,且“全覆盖”说法绝对,排除B项;材料不能体现唐代朝廷内部的分权,排除C项。

19.答案:C

解析:材料涉及了三个朝代关于武举的规定。武则天时→几乎只有武力方面的内容;宋朝→

不只有武力,也考军事策略;明朝→军事谋略置于军事技术之上。这一系列变化反映了“武举”在实行中不断完善,C项正确。科举制扩大了封建统治的基础,但材料只提及武举的考试内容,推不出A项结论;武举主要选拔军事上的实用人才,“各类”夸大了武举的作用,排除B项;材料中只提及武举考试内容不断完善,没有涉及公正性,也没有与文举进行比较,排除D项。

20.答案:A

解析:本题考查唐代市的发展。根据第一则材料可知,唐代西市可以支持举办大型礼席;第二则材料反映了当时西市饮食商业的繁荣景象;材料三反映了西市售卖粥饭的小商贩活动。三则材料共同体现了当时西市饮食业的市场适应能力较强,A正确;材料未涉及政府对市的管理,排除B;通过材料信息无法判断当时餐饮行业是西市当时主要的行业,排除C;D中的“开始”在材料中无法界定,排除。

21.答案:D

解析:本题考查唐代节度使。材料体现的是唐玄宗在边境地区设置节度使主要是为了防止少数民族的袭扰,且节度使掌握募兵权也是中央财力不足造成的,说明节度使的出现是特殊历史条件下的产物,D项正确,B项排除;材料中唐代节度使的设置与民族交融无关,A项排除;C项说法过于绝对,排除。

22.答案:B

解析:本题考查唐代战乱的影响。从材料可以看出,由父母和直系子女组成的核心家庭结构发生了重大变化,单亲家庭和各种联合家庭联合增多,这反映出战争给家庭所造成的破坏,故B正确;商品经济发展与家庭结构变化没有直接关系,排除A;“嫂侄合户、叔嫂合户”不符合儒家伦理纲常,排除C;D不符合史实,排除。

23.答案:D

解析:从材料信息看,颜真卿写下《祭姪文稿》,是因为颜杲卿父子英勇就义,作品中体现的书法家气节提升了作品的声誉,故选D项。“臻于完善”的说法过于绝对,排除A项;行书和楷书各有审美功能,不能简单比较,排除B项;该书法作品无法体现整个唐代文化的守成与创新,排除C项。

24.答案:D

解析:据材料可知,政府对脱漏的户口进行重新登记,查实应负担赋役的人丁数,这确保了国家拥有足够可纳赋服役的人丁,有利于增加国家的赋税收入,故D项正确。整顿户籍是国家主导的行为,不属于地方“自治”,排除A项。B、C两项表述太过绝对,夸大了这种做法的效果,均可排除。

25.答案:A

解析:

答案:(16分)

(1)发展情况:义仓本是民间应对灾祸的互助自救形式,物资由社区居民自愿筹集,由热心人士管理。(4分)开皇五年,隋政府令诸州百姓、军人共立义仓,物资由劝课筹集。开皇十五年,隋文帝下令在西北地区实行义仓管理,义仓粮食按户等定额征税。随后,义仓制度在全国推广。(6分)

(2)原因:隋代社会稳定,经济发展,为义仓制度的建立奠定了基础;民间建立的义仓为救济灾祸起到了积极作用;隋政府力图加强控制,以巩固统治。(6分)

答案:(18分)

(1).实物史料:纺织品、植物、动物骨头等;文献史料:文书、木简、信札、书籍等;(4分)

(2).遗址的发掘证实唐代将此地作为重要边防要塞,反映了基层军事管理制度,说明了唐王朝对西域的有效管辖,出土的大量纸文书和木简是当时传达政令和社会治理的见证。(6分)出土的《韩朋赋》《游仙窟》《孝经》等手抄本说明中原文化对边疆地区的影响。出土的纺织品、动植物遗存反映了唐代边疆地区的社会经济面貌。遗址的发掘为认识唐代统一多民族国家发展提供了新的材料。(8分)

28.答案:(16分)

(1)中外文化交流的频繁,创造了灿烂夺目的中华文明。

西汉张骞出使西域.开通丝绸之路,从此中华文明源源不断

地传到西方,西方文明也源源不断地落户中国。印度佛教文化的传入对中国文化产生了重大影响。雕塑方面:如石窟雕塑(敦煌石窟、龙门石窟、云冈石窟)、佛像雕塑等。绘画方面:吴道子的“吴带当风”即受印度艺术的影响。建筑方面:佛院、宝塔装点江山。生活方面:“阿弥陀佛”“善有善报”等经文深入人心。东汉甘英出使大秦,到达波斯湾;东汉明帝时遨天竺僧人到洛

阳,建白马寺;东晋法显到天竺取经,学习佛教文化:唐朝玄奘、义净到印度取经,学习、传播佛教文化。(任写四点即可)(10分)

(2)唐朝的制度创新、科技创新。政治制度:开创和完善了三省六部制、科举制。经济制度:租庸调制、两税法。科学技术:雕版印刷术和火药的发明。天文历法的成就:僧一行的《大衍历》和最早测量子午线。

生产技术:农业生产的劳动工具,如筒车和曲辕犁。(6分)

解析:

21世纪教育网

www.21cnjy.com

精品试卷·第

2

页

(共

2

页)

HYPERLINK

"http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

"

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进