2.3《峨日朵雪峰之侧》教学设计-2021-2022学年统编版(2019)高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 2.3《峨日朵雪峰之侧》教学设计-2021-2022学年统编版(2019)高中语文必修上册 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-03 11:10:55 | ||

图片预览

文档简介

基本信息

姓 名

学 校 -

学 科 高中语文 课 时 2课时

年 级 高一年级 教科书版本及章节 部编版教材-第一单元

学习领域/模块 诗歌

单元教学设计

单元学习主题 “青春”

单元教学设计说明 青春是花样年华,也是人生的重要一步。本单元的五首诗歌和两篇小说虽创作于不同的历史时期,作者或感时伤怀、抒发情怀,或感悟人生、思考未来,但均是以各具特色的文学表达对青春进行吟诵。

学生在学习本单元时,可以从“青春的价值”角度思考作品的意蕴,并结合自己的体验展开对于理想的追求。学生在学习的过程中,应理解诗歌运用意象抒发感情的手法,把握小说叙事和抒情的特点,从而体会诗歌与小说的独特魅力。在此基础上,引导学生学习从语言、形象、情感等不同的角度欣赏作品,获得审美体验,并鼓励学生尝试写作诗歌。

单元学习目标与重点难点 学习目标:

①理解诗歌运用意象抒发感情的手法,把握小说叙事和抒情的特点,体会诗歌与小说的独特魅力;

②从语言、形象、情感等不同的角度欣赏作品,从而获得审美体验;

③尝试诗歌写作。

重点:

①理解诗歌运用意象抒发感情的手法,把握小说叙事和抒情的特点,体会诗歌与小说的独特魅力;

②从语言、形象、情感等不同的角度欣赏作品,从而获得审美体验。

难点:

①理解诗歌运用意象抒发感情的手法,把握小说叙事和抒情的特点,体会文体独特魅力;

②从语言、形象、情感等不同的角度欣赏作品,获得审美体验。

单元整体教学思路 以“青春”为单元情感脉络,以诗歌与小说这两类文体为中心点,按照朗读背诵、掌握鉴赏手法、品味文本情感、获取审美体验的学习顺序,在个人自学、小组讨论及教师教学的结合中完成对于本单元课文的学习。

课时教学设计

课题 《峨日朵雪峰之侧》

课型 新授课 章/单元复习课□ 专题复习课□

习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他□

1.教学内容分析 《峨日朵雪峰之侧》是作者经历种种人事之后所作的一首诗,诗歌用意象、描绘出一幅凝重壮美的画卷。当学生们学习这首诗歌的时候,首先应对诗人生平及写作背景进行预习与自学;其次,教师在课堂教学的过程中应引导学生对于本文中的意象意境、写作特点、以及鉴赏方法等角度进行深入地思考与探究,以便更好地理解本文;最后,学生不妨结合自身的青春体验与诗歌文体特点,对于课文的主旨情感进行探讨,对于诗歌延伸出更多的思考。

2.学习者分析 学生初升学,在高中阶段的语文学习必定有许多新的憧憬与期待。恰好本课主题与“青春”相关,对学生具有一定的吸引力。加上此时学生对于班级同学尚不熟悉,故而在课堂上不妨穿插小组讨论的环节,既可帮助学生们尽快熟悉彼此,也对塑造一个较为活跃的课堂氛围,有助于本篇文章的学习。此外,在高中阶段的诗歌学习中,应该有意识地引导学生掌握鉴赏手法、品味诗歌蕴涵,加深对于诗歌文体的理解。

3.学习目标确定 1.梳理课文基本字词,掌握字音、字形及释义;

2.把握诗中意象,分析诗歌写作手法,培养诗歌鉴赏能力。

3.了解作者生平,理解主旨情感。

4.学习重点难点 重点:

1.分析诗歌意象,感受诗歌意境;

2.总结诗歌写作特点,掌握诗歌鉴赏手法。

难点:

通过对于诗歌的品析,结合写作特点理解诗歌主旨、体会作者感情。

5.学习活动设计 教师活动

学习任务单

环节一:预热检“测”

教师活动1

1. 教师在正式上课之前,引导学生思考:诗歌标题为何叫“峨日朵雪峰之侧”?大家看见这个标题,脑海里浮现了一副怎样的画面?

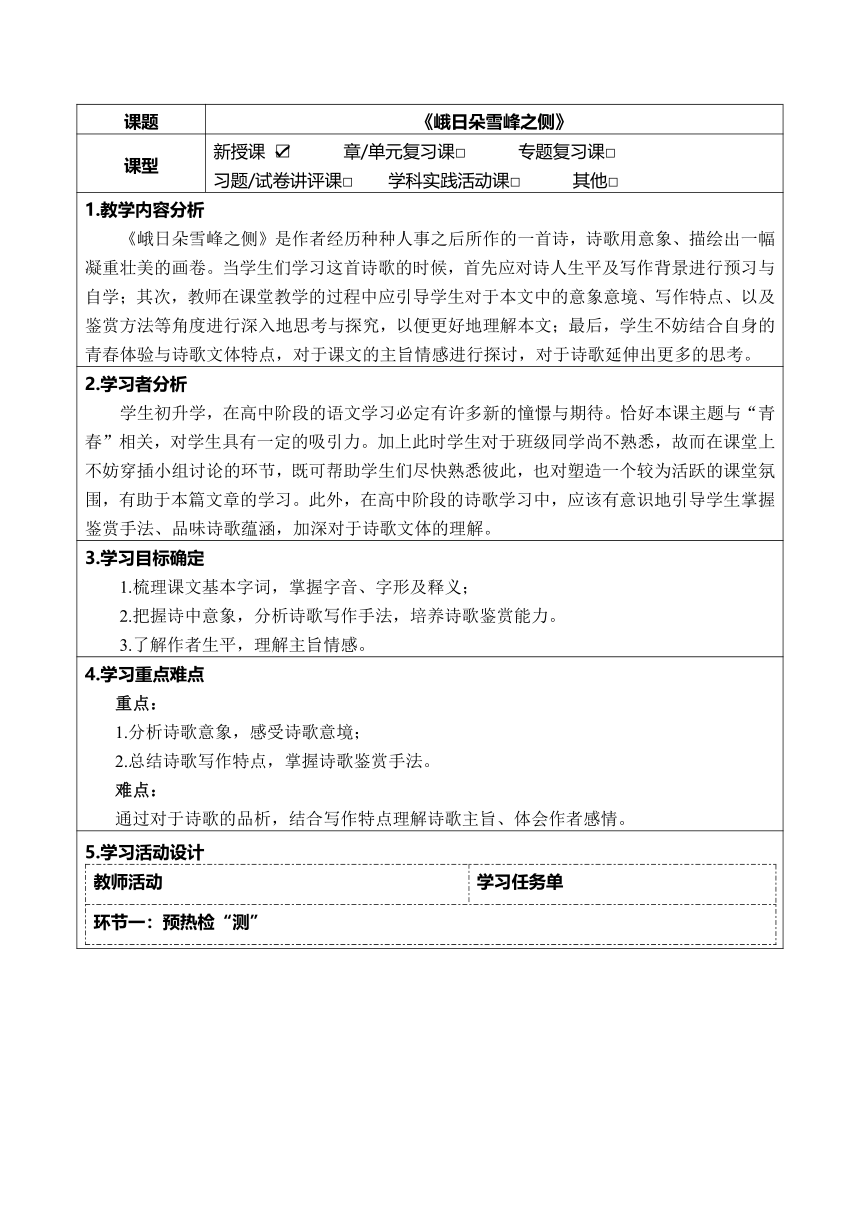

“峨日朵”,实际上是现在的海北藏族自治州祁连县的峨堡镇的老百姓对于“峨堡”一词的发音。那么,“峨日朵雪峰”便是指峨堡乡境内的祁连山脉中一座或者几座小雪峰。据此推测,它们原本没有自己独立的命名,只是诗人采用作为诗中一个如画的诗作之远景而已。

这张图,也验证了大家的第一感觉——是一幅宽阔、辽阔的雪峰之画面。

2. 教师随机抽取班级学生拼读课件上的新字词,其余学生自行默答,

嚣:xiāo,喧哗

揳:xiē,捶打

罅隙:xià xì,裂缝,缝隙

但有:只有

3.全班齐读课下注释与诗歌原文。

好的,通过小检测,大家都已经认真完成了本篇课文的预习任务,接下来全班齐读课下注释与诗歌原文,然后我们正式进入诗歌学习。

学习任务单1

学生独立思考,进而完成回答:在名叫“峨日朵”的被雪所覆盖的山峰的侧面所见,这个标题给人描绘出一幅宽阔、辽阔的雪峰之景。

学生完成拼读

学生完成朗读

活动意图说明:

对诗歌题目的分析与联想活动,可以激发学生积极思考、提升课堂活跃度。字词小检测环节是为了及时检验学生的课前预习情况,全班齐读部分的安排则能够迅速塑造课堂学习氛围、促使学生进入上课状态。

环节二:知人论“诗”

教师活动2

1. 课前大家都已经搜集了作者昌耀的相关资料,现在请大家自愿举手发言、与同学们分享作者生平。

王昌耀(1936~2000),笔名昌耀,湖南桃源人。1950年4月参加中国人民解放军,任宣传队员,同年响应祖国号召、赴朝鲜参加抗美援朝,期间推出处女作《人桥》,从此与诗歌艺术结下不解之缘。1953年于战场重伤、结束部队生涯;1955年赴青海参加西部大开发;1957年因为一首短诗被定为右派,遭受其后二十余年的磨难。至1979年,他重返文坛,任青海省作协副主席、荣誉主席、并于1985年加入中国作家协会。著有《昌耀抒情诗集》、《一个挑战的旅行者步行在上帝的沙盘》、《昌耀的诗》等作品。被誉为“他那一辈人中唯一可以被称作诗人的人”“最信赖的诗人”“中国当代最杰出的诗人之一”“当代诗歌史上的一个传奇”。

同学们以作者生平为基础,推测一下:昌耀的诗歌可能呈现出怎样的风格呢?

对,正如同学们所说,昌耀的一生较为坎坷、经历也十分丰富,所以他的诗歌也不拘泥于某一种风格,而是在不同的时期彰显出不同的色彩。例如早期诗作偏向激昂向上的风格,中后期诗作则随着阅历的增加和思考的加深而变得平和凝重,将饱经沧桑的情怀、古老开阔的西部人文背景、博大的生命意识三者构成协调的整体,有很强的知性张力,形成独特而又宏大的诗歌个性。

2. 现在我们回到课本,《峨日朵雪峰之侧》这一首诗写于1962年8月,此时作者在距离峨堡不远的青海省八宝农场接受劳动改造。大家从这首诗里读到了什么?如果用一两个词语进行概括,会选择什么词汇呢?

①我从这首诗歌里面读出了生命的坚韧。“我”被彷徨许久太阳与引力无穷的山海所吸引,于是想要更仔细地观察和拥抱这一切,但是不时滑坡的石砾却重重击向“我”,即便如此“我”也仍不言弃,用指关节紧紧地扣住巨石中的缝隙,甚至不顾脚掌渗出血滴…痛苦地挣扎中,“我”突然发现岩壁上还有一只小得可怜的蜘蛛——它与我一样渺小,但也一样坚韧,“我”似乎被它所感动与鼓舞,决定继续坚持下去。所以,我会选择“坚韧”一词。

②我从这首诗里面读出了众生的平等,“我”因为看见彷徨许久太阳与引力无穷的山海而震撼,深深地感受到自然界的伟大与磅礴,面临石砾砸下的阻碍毫无畏惧之意,只想以自己坚强的意志与勇敢的精神和雄鹰、雪豹为伍,成为挑战者、刚毅者、力量者的代表。忽然,“我”看见一只同样在岩石缝隙中挣扎求生的小蜘蛛,“我”仿佛突然明白——其实生命并无高低之分,在大自然面前,“我”与这只小蜘蛛无异,而雄鹰、雪豹亦是如此。所以,我会选择“平等”一词。

3. 同学们刚刚都给出了自己独特的看法,这些意见也都很惊艳,那么,老师想问问大家——我们在解读这首诗歌的时候,主要是抓住了诗歌的什么进行分析的?

诗歌的语言。

没错,“语言”,可以表述得再专业化一点吗?我们之前课堂中所学习的?

意象。

太棒啦,就像我们之前所总结的:诗歌的灵魂之处便是在于意象的运用,那么,这首诗歌是如何对意象进行巧妙地运用呢?这就是我们下一堂课需要讨论的内容,大家先下课休息。

学习任务单2

学生自主发言与分享

预测与发言

按自己的思考进行回答

温故而知新

活动意图说明:

常言道,知人方可论世,诗歌的学习亦是如此,了解作者生平和写作背景对于诗歌的理解是极为重要的,故而设置环节1提示学生养成关注作者写作背景的意识。此外,作者所精心挑选的意象无疑代表着作者本人的思想与态度,也可以视作这首诗歌的题眼与灵魂,环节2与环节3即是引导学生关注诗歌意象、理解诗歌意象、解读诗歌意象,培养学生善于通过分析意象解读诗歌的能力。

环节三:“字”斟“句”酌

教的活动3

1. 现在我们开始分析本首诗歌中的意象,有没有同学能够告诉老师这首诗歌中包含哪些意象呢?

太阳、山海、石砾、血滴、雄鹰、雪豹、蜘蛛。

大家如何理解这些关键意象?

“太阳”象征的是光明、是未来、是希望,它虽“彷徨许久”,但最终仍旧出场、带给人们新的期待;

“山海”象征的是黑暗、是深渊、是失望,它虽“引力无穷”,但人们仍然在以自己的方式不断奋斗、砥砺向前;

“石砾”无疑代表着种种挫折与打击,这里特指“大跃进”思潮下出现的那些浮泛的信念、空洞的追求、或是迷狂的意绪,它们在出现在人们追求光明的道路上,考验着人们的意志和毅力;

“血滴”无疑代表着牺牲与决心,既是人们的牺牲、痛苦、与磨难的见证,也是人们刚强不屈、永不言弃的佐证;

“雪豹”和“雄鹰”暗喻那些能力者与领导者,他们是英雄标榜、给人以奋进的力量;

“蜘蛛”暗喻那些虽然渺小、但不失刚毅之志的无名英雄。

总体来说,这些意象虽然很常见,但是被作者赋予了独特的意义,且在彼此之间形成对比(如雪豹与蜘蛛、太阳与山海),是很典型的情感与意象结合的表现,有利于抒发作者坚定追求个人理想的思想感情。

2. 同学们刚刚也提到,本首诗歌的意象象征色彩十分浓厚,所以诗歌的语言也较为含蓄。接下来,我们对于诗歌中的部分句子展开讨论。

①诗歌首句便是“这是我此刻仅能征服的高度了”,如何理解这句话?

这句话的关键词有二,一是“此刻”,二是“仅”。初读之时,似乎感觉作者大有沮丧之态,虽不满意于目前所达到的高度,但是也无可奈何,所以用了“仅能”这样的说法。若再进行细读,注意到“此刻”二字,心态则大为不同——虽然我并不因为现在所征服的高度而满意,但自己明白现在的高度并不等同于未来的高度,所以也对未来怀有期待,整体是一个积极向上的姿态。

大家已经分析得很仔细了,但是老师还想再提醒大家一点:如果结合我们之前所提到的写作背景,是否还可以有更多的思考呢?

这里的或许证明:作者在他此前的生活中(包括从军、写作、支援西部等经历)已经付出了自己最大的精力与努力,但是生活回报给他的结果却无法令他满意,这表达了一种理想与现实之间的落差,或者说,是人在自然与命运面前的无尽渺小。

②“我小心地探出前额”一句如何理解?

昌耀的一生与国家和时代同步成长,他把自己的身心全部交付给现实和时代,以一个“骄子”的身份投身到西部边陲。他在初期对这片土地的抒写,实质上是对整个社会以及意识形态的高歌——也就是说,他身在大漠边关但心不在,他的目光远在大漠边关之上,然而社会以一种不由分说的威慑施予他集体性“政治谋杀”、浇灭他的热情和天真,他便在“身份”失去高度后真正深入和溶进这片土地,以一颗不受意识形态和社会情绪干扰的心灵去体验其自然风貌、民俗风情、生命强力。正因如此,他发掘到了这片土地滋生出的粗犷剽悍的生命个性,这个民族抗争凶险、搏斗困苦、开辟蛮荒的精神气度,意识到了这片土地有着的这种真正的高度,所以他也就理所当然地把这个“高度”带进了他的灵魂世界当中。

他早就有着自己的精神高度——那些理想、信念、与追求,是他与时代和社会相互内化后所树立的。现在当新的高度产生时,在选择和放弃之间,诗人是不可能不彷徨、犹疑和不安的,这便是作者要“小心地探出前额”一句的含义。

③“我的指关节铆钉一样揳入巨石的罅隙,血滴,从撕裂的千层掌鞋底渗出”,如何理解这句话?

这句话中,无论是前一句所描述的将指关节如铆钉般插入巨石的缝隙中,还是后一句所描写的脚下受伤而出的血滴已然由鞋底渗入,这两句话都带有极为强烈的壮烈之感。就如前面同学在上一堂课所分析的,作者彷佛是一位毅力坚定的登山者,但是由这两句,我们可以发现作者绝对不止是一位登山人,而是将自己的生死、生命都交付于这场攀登的勇士。

我们再结合作者的生平,便很容易理解:作者是将自己前半生的生死奋斗均浓缩在这场攀登之中,短短数字中包含着诗人本人极为浓厚的个体生命体验色彩。这样的描写,更能够打动读者,也更能够将诗人的殊死奋斗描绘得淋漓尽致。

④“但有一只小得可怜的蜘蛛,与我一同默享着这大自然赐予的,快慰”

上堂课我们分析过,“蜘蛛”暗喻那些虽然渺小、但不失刚毅之志的无名英雄。这里说蜘蛛“小得可怜”,其实无异于在说作者自己“小得可怜”。这是在说,自然面前,生命并无高低大小之分,而“默享”一词也流露出了作者对于生命的思考与热爱。

同时,如果综合全诗来看,作者在前文描述了他所遭受的种种磨难,并坚持毫不退缩,且萌生出与“雪豹”、“雄鹰”同伍的想法。但当他看见了虽然渺小无比、但仍然坚持的小小蜘蛛之后,内心也有了改变:即使自己依靠毅力熬过非人磨难,也不乏有人更甚于己,所以在永远保持一种坚毅精神的基础上,也应该同时保持谦虚之态,这是作者对于人生的反思,也是他在这首诗歌中想要传达给读者们的讯息。

学习任务单3

咬文嚼字,依照个人理解作答

字斟句酌,结合写作背景完成句意分析

活动意图说明:

本首诗歌运用了大量的意象,且作者人生阅历丰富,故而寥寥数字却蕴意丰厚。对于这样一类诗词,需要对于学生多加引导,对象征性意象进行挖掘式探究,对于关键句则需利用关键词分析语完成句意解读…在此过程中,学生需掌握联系写作背景的能力,这样才能在真正意义上读“透”这首诗歌。活动3中设计“咬文嚼字”和“字斟句酌”这两个环节,意义即在于此。

环节四: 拨“云”见“月”

教师活动4

1.我们现在已经基本完成了对于整首诗歌的句意解读,接下来,我们共同分析和总结本诗所采用的表现手法。

①象征手法,如“太阳”、“山海”、“雪豹”、“雄鹰”、“蜘蛛”等意象,均有非常强烈的象征色彩,它们将“光明”、“黑暗”、“力量”等较为抽象的精神品质转化为具体的可以感知的日常形象,赋予本篇诗歌以深意,也给读者留下思考的空间(即“留白”手法);

②对比手法,代表光明的“太阳”和代表黑暗的“山海”形成对比,更加显示出向上前进与向下堕落之间的差距;代表力量的“雪豹”、“雄鹰”与代表渺小的“蜘蛛”之间形成对比,凸显出大自然面前各类生命的平等,坚韧是众生绽放异彩的唯一理由;

③视听结合的手法,“惊异于薄壁那边朝向峨日朵之雪彷徨许久的太阳”是视觉描写,“石砾不时滑坡,引动棕色深渊自上而下的一派喧鸣”是听觉描写,作者在视觉与听觉的结合中描绘出一幅磅礴壮阔的画面,两种感知相辅相成、相互衬托,使得诗中景物更加立体可感,仿佛置于读者眼前,使读者产生身临其境之感;

④以小见大的手法,无论是“朝向峨日朵之雪彷徨许久的太阳”,还是“一片引力无穷的山海”,抑或是“自上而下的一派喧嚣”,均是一派壮阔之感。诗歌结尾处突然描写到“一只小得可怜的蜘蛛”,这里的“小”与前文的“大”显得似乎有些突兀,但正是利用这一一个“小”的意象来表达一个“大”的道理,即——看起来渺小无比的人,也依然有追求理想的坚韧之心与绝不言弃的刚毅之魂,在辽阔无边的时代中奏响理智与清醒的“绝唱”。

2.如何理解本首诗歌的主旨?

诗人因为一首短诗而被定为“右派”,在距离峨堡不远的青海省八宝农场接受劳动改造。虽然他自身受挫、处境困难,但仍然清醒地意识到在“大跃进”思潮影响下整个国家所呈现出的一种狂热、激进、喧嚣的精神风貌,他面对“自上而下的一派喧嚣”与“无穷引力的山海”并没有与这个时代一起“滑坡”或是迷失方向,而是抗住生理与心理的双重撕裂之苦,保持内心的公平理智与坚定追求,在反思与坚守中验证生命个体的力量、奏响理智与清醒的独家“绝唱”。

学生活动4

小组探讨、分析并总结

作答与总结

6.板书设计

峨日朵雪峰之侧

昌耀

所见——“太阳”、“山海”、

所听——“一派嚣鸣”

所感——“撕裂”、“快慰”

所思——“理智”、“坚守”、“绝唱”

7.作业与拓展学习设计 以下三道思考题,任选其一以小组为单位完成即可,下一堂课完成小组汇报。

(一)诗歌首句“这是我此刻仅能征服的高度了”,请思考:昌耀心中想要达到的“高度”是怎样的?

(二)《双城记》中有这样一段话:“这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代;这是一个智慧的年代,这是一个愚蠢的年代;这是一个信任的时期,这是一个怀疑的时期。这是一个光明的季节,这是一个黑暗的季节;这是希望之春,这是失望之冬;人们面前应有尽有,人们面前一无所有;人们正踏上天堂之路,人们正走向地狱之门。”结合本诗,谈谈你的理解。

(三)诗人李以亮曾这样点评《峨日朵雪峰之侧》:“一首孤绝的超越之诗”,你认为它是“孤绝之后的超越”,还是“超越之后的孤绝”?请简要论述,言之有理即可。

8.特色学习资源分析、技术手段应用说明(结合教学特色和实际撰写) PPT一份

9.教学反思与改进 1. 任何一首诗歌的理解都离不开对于时代背景的分析,但对于本篇课文而言存在一定的难度:一是当时的文学史状况相对复杂,若详细介绍则既耽误授课时间、学生也不一定能够完全理解,但若学生一知半解,却又难以理解诗歌内在的深沉意蕴;二是如何在语文课中把握好谈论“大跃进”时期的分寸,有些难以把握,过深或过浅地讲解都有可能造成学生的理解偏差。正是如此,本篇教学设计没有详尽地结合时代背景部分,所以诗歌讲解的深度可能有所欠缺;

2. 诗歌前文出现的“太阳”、“山海”等都属于大的事物,而后文的“蜘蛛”则属于小的事物。我在参阅资料时发现不少教师将最后出现“蜘蛛”意象,总结为“特效镜头”的手法(属于影视界专业用词,但在大学中文系文艺学系列课程中也有出现),但我个人认为此处以“以小见大”的表现手法,更能被高中学生所理解和接受,也更能培养学生的诗歌鉴赏意识。不知这样的处理是否合适,也想听听大家的意见;

3.PPT所用主题为“中秋”相关,是因为结合我自己的实习经历,预测这首诗歌的教学时间应该在中秋节前后,故而有此设计。

姓 名

学 校 -

学 科 高中语文 课 时 2课时

年 级 高一年级 教科书版本及章节 部编版教材-第一单元

学习领域/模块 诗歌

单元教学设计

单元学习主题 “青春”

单元教学设计说明 青春是花样年华,也是人生的重要一步。本单元的五首诗歌和两篇小说虽创作于不同的历史时期,作者或感时伤怀、抒发情怀,或感悟人生、思考未来,但均是以各具特色的文学表达对青春进行吟诵。

学生在学习本单元时,可以从“青春的价值”角度思考作品的意蕴,并结合自己的体验展开对于理想的追求。学生在学习的过程中,应理解诗歌运用意象抒发感情的手法,把握小说叙事和抒情的特点,从而体会诗歌与小说的独特魅力。在此基础上,引导学生学习从语言、形象、情感等不同的角度欣赏作品,获得审美体验,并鼓励学生尝试写作诗歌。

单元学习目标与重点难点 学习目标:

①理解诗歌运用意象抒发感情的手法,把握小说叙事和抒情的特点,体会诗歌与小说的独特魅力;

②从语言、形象、情感等不同的角度欣赏作品,从而获得审美体验;

③尝试诗歌写作。

重点:

①理解诗歌运用意象抒发感情的手法,把握小说叙事和抒情的特点,体会诗歌与小说的独特魅力;

②从语言、形象、情感等不同的角度欣赏作品,从而获得审美体验。

难点:

①理解诗歌运用意象抒发感情的手法,把握小说叙事和抒情的特点,体会文体独特魅力;

②从语言、形象、情感等不同的角度欣赏作品,获得审美体验。

单元整体教学思路 以“青春”为单元情感脉络,以诗歌与小说这两类文体为中心点,按照朗读背诵、掌握鉴赏手法、品味文本情感、获取审美体验的学习顺序,在个人自学、小组讨论及教师教学的结合中完成对于本单元课文的学习。

课时教学设计

课题 《峨日朵雪峰之侧》

课型 新授课 章/单元复习课□ 专题复习课□

习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他□

1.教学内容分析 《峨日朵雪峰之侧》是作者经历种种人事之后所作的一首诗,诗歌用意象、描绘出一幅凝重壮美的画卷。当学生们学习这首诗歌的时候,首先应对诗人生平及写作背景进行预习与自学;其次,教师在课堂教学的过程中应引导学生对于本文中的意象意境、写作特点、以及鉴赏方法等角度进行深入地思考与探究,以便更好地理解本文;最后,学生不妨结合自身的青春体验与诗歌文体特点,对于课文的主旨情感进行探讨,对于诗歌延伸出更多的思考。

2.学习者分析 学生初升学,在高中阶段的语文学习必定有许多新的憧憬与期待。恰好本课主题与“青春”相关,对学生具有一定的吸引力。加上此时学生对于班级同学尚不熟悉,故而在课堂上不妨穿插小组讨论的环节,既可帮助学生们尽快熟悉彼此,也对塑造一个较为活跃的课堂氛围,有助于本篇文章的学习。此外,在高中阶段的诗歌学习中,应该有意识地引导学生掌握鉴赏手法、品味诗歌蕴涵,加深对于诗歌文体的理解。

3.学习目标确定 1.梳理课文基本字词,掌握字音、字形及释义;

2.把握诗中意象,分析诗歌写作手法,培养诗歌鉴赏能力。

3.了解作者生平,理解主旨情感。

4.学习重点难点 重点:

1.分析诗歌意象,感受诗歌意境;

2.总结诗歌写作特点,掌握诗歌鉴赏手法。

难点:

通过对于诗歌的品析,结合写作特点理解诗歌主旨、体会作者感情。

5.学习活动设计 教师活动

学习任务单

环节一:预热检“测”

教师活动1

1. 教师在正式上课之前,引导学生思考:诗歌标题为何叫“峨日朵雪峰之侧”?大家看见这个标题,脑海里浮现了一副怎样的画面?

“峨日朵”,实际上是现在的海北藏族自治州祁连县的峨堡镇的老百姓对于“峨堡”一词的发音。那么,“峨日朵雪峰”便是指峨堡乡境内的祁连山脉中一座或者几座小雪峰。据此推测,它们原本没有自己独立的命名,只是诗人采用作为诗中一个如画的诗作之远景而已。

这张图,也验证了大家的第一感觉——是一幅宽阔、辽阔的雪峰之画面。

2. 教师随机抽取班级学生拼读课件上的新字词,其余学生自行默答,

嚣:xiāo,喧哗

揳:xiē,捶打

罅隙:xià xì,裂缝,缝隙

但有:只有

3.全班齐读课下注释与诗歌原文。

好的,通过小检测,大家都已经认真完成了本篇课文的预习任务,接下来全班齐读课下注释与诗歌原文,然后我们正式进入诗歌学习。

学习任务单1

学生独立思考,进而完成回答:在名叫“峨日朵”的被雪所覆盖的山峰的侧面所见,这个标题给人描绘出一幅宽阔、辽阔的雪峰之景。

学生完成拼读

学生完成朗读

活动意图说明:

对诗歌题目的分析与联想活动,可以激发学生积极思考、提升课堂活跃度。字词小检测环节是为了及时检验学生的课前预习情况,全班齐读部分的安排则能够迅速塑造课堂学习氛围、促使学生进入上课状态。

环节二:知人论“诗”

教师活动2

1. 课前大家都已经搜集了作者昌耀的相关资料,现在请大家自愿举手发言、与同学们分享作者生平。

王昌耀(1936~2000),笔名昌耀,湖南桃源人。1950年4月参加中国人民解放军,任宣传队员,同年响应祖国号召、赴朝鲜参加抗美援朝,期间推出处女作《人桥》,从此与诗歌艺术结下不解之缘。1953年于战场重伤、结束部队生涯;1955年赴青海参加西部大开发;1957年因为一首短诗被定为右派,遭受其后二十余年的磨难。至1979年,他重返文坛,任青海省作协副主席、荣誉主席、并于1985年加入中国作家协会。著有《昌耀抒情诗集》、《一个挑战的旅行者步行在上帝的沙盘》、《昌耀的诗》等作品。被誉为“他那一辈人中唯一可以被称作诗人的人”“最信赖的诗人”“中国当代最杰出的诗人之一”“当代诗歌史上的一个传奇”。

同学们以作者生平为基础,推测一下:昌耀的诗歌可能呈现出怎样的风格呢?

对,正如同学们所说,昌耀的一生较为坎坷、经历也十分丰富,所以他的诗歌也不拘泥于某一种风格,而是在不同的时期彰显出不同的色彩。例如早期诗作偏向激昂向上的风格,中后期诗作则随着阅历的增加和思考的加深而变得平和凝重,将饱经沧桑的情怀、古老开阔的西部人文背景、博大的生命意识三者构成协调的整体,有很强的知性张力,形成独特而又宏大的诗歌个性。

2. 现在我们回到课本,《峨日朵雪峰之侧》这一首诗写于1962年8月,此时作者在距离峨堡不远的青海省八宝农场接受劳动改造。大家从这首诗里读到了什么?如果用一两个词语进行概括,会选择什么词汇呢?

①我从这首诗歌里面读出了生命的坚韧。“我”被彷徨许久太阳与引力无穷的山海所吸引,于是想要更仔细地观察和拥抱这一切,但是不时滑坡的石砾却重重击向“我”,即便如此“我”也仍不言弃,用指关节紧紧地扣住巨石中的缝隙,甚至不顾脚掌渗出血滴…痛苦地挣扎中,“我”突然发现岩壁上还有一只小得可怜的蜘蛛——它与我一样渺小,但也一样坚韧,“我”似乎被它所感动与鼓舞,决定继续坚持下去。所以,我会选择“坚韧”一词。

②我从这首诗里面读出了众生的平等,“我”因为看见彷徨许久太阳与引力无穷的山海而震撼,深深地感受到自然界的伟大与磅礴,面临石砾砸下的阻碍毫无畏惧之意,只想以自己坚强的意志与勇敢的精神和雄鹰、雪豹为伍,成为挑战者、刚毅者、力量者的代表。忽然,“我”看见一只同样在岩石缝隙中挣扎求生的小蜘蛛,“我”仿佛突然明白——其实生命并无高低之分,在大自然面前,“我”与这只小蜘蛛无异,而雄鹰、雪豹亦是如此。所以,我会选择“平等”一词。

3. 同学们刚刚都给出了自己独特的看法,这些意见也都很惊艳,那么,老师想问问大家——我们在解读这首诗歌的时候,主要是抓住了诗歌的什么进行分析的?

诗歌的语言。

没错,“语言”,可以表述得再专业化一点吗?我们之前课堂中所学习的?

意象。

太棒啦,就像我们之前所总结的:诗歌的灵魂之处便是在于意象的运用,那么,这首诗歌是如何对意象进行巧妙地运用呢?这就是我们下一堂课需要讨论的内容,大家先下课休息。

学习任务单2

学生自主发言与分享

预测与发言

按自己的思考进行回答

温故而知新

活动意图说明:

常言道,知人方可论世,诗歌的学习亦是如此,了解作者生平和写作背景对于诗歌的理解是极为重要的,故而设置环节1提示学生养成关注作者写作背景的意识。此外,作者所精心挑选的意象无疑代表着作者本人的思想与态度,也可以视作这首诗歌的题眼与灵魂,环节2与环节3即是引导学生关注诗歌意象、理解诗歌意象、解读诗歌意象,培养学生善于通过分析意象解读诗歌的能力。

环节三:“字”斟“句”酌

教的活动3

1. 现在我们开始分析本首诗歌中的意象,有没有同学能够告诉老师这首诗歌中包含哪些意象呢?

太阳、山海、石砾、血滴、雄鹰、雪豹、蜘蛛。

大家如何理解这些关键意象?

“太阳”象征的是光明、是未来、是希望,它虽“彷徨许久”,但最终仍旧出场、带给人们新的期待;

“山海”象征的是黑暗、是深渊、是失望,它虽“引力无穷”,但人们仍然在以自己的方式不断奋斗、砥砺向前;

“石砾”无疑代表着种种挫折与打击,这里特指“大跃进”思潮下出现的那些浮泛的信念、空洞的追求、或是迷狂的意绪,它们在出现在人们追求光明的道路上,考验着人们的意志和毅力;

“血滴”无疑代表着牺牲与决心,既是人们的牺牲、痛苦、与磨难的见证,也是人们刚强不屈、永不言弃的佐证;

“雪豹”和“雄鹰”暗喻那些能力者与领导者,他们是英雄标榜、给人以奋进的力量;

“蜘蛛”暗喻那些虽然渺小、但不失刚毅之志的无名英雄。

总体来说,这些意象虽然很常见,但是被作者赋予了独特的意义,且在彼此之间形成对比(如雪豹与蜘蛛、太阳与山海),是很典型的情感与意象结合的表现,有利于抒发作者坚定追求个人理想的思想感情。

2. 同学们刚刚也提到,本首诗歌的意象象征色彩十分浓厚,所以诗歌的语言也较为含蓄。接下来,我们对于诗歌中的部分句子展开讨论。

①诗歌首句便是“这是我此刻仅能征服的高度了”,如何理解这句话?

这句话的关键词有二,一是“此刻”,二是“仅”。初读之时,似乎感觉作者大有沮丧之态,虽不满意于目前所达到的高度,但是也无可奈何,所以用了“仅能”这样的说法。若再进行细读,注意到“此刻”二字,心态则大为不同——虽然我并不因为现在所征服的高度而满意,但自己明白现在的高度并不等同于未来的高度,所以也对未来怀有期待,整体是一个积极向上的姿态。

大家已经分析得很仔细了,但是老师还想再提醒大家一点:如果结合我们之前所提到的写作背景,是否还可以有更多的思考呢?

这里的或许证明:作者在他此前的生活中(包括从军、写作、支援西部等经历)已经付出了自己最大的精力与努力,但是生活回报给他的结果却无法令他满意,这表达了一种理想与现实之间的落差,或者说,是人在自然与命运面前的无尽渺小。

②“我小心地探出前额”一句如何理解?

昌耀的一生与国家和时代同步成长,他把自己的身心全部交付给现实和时代,以一个“骄子”的身份投身到西部边陲。他在初期对这片土地的抒写,实质上是对整个社会以及意识形态的高歌——也就是说,他身在大漠边关但心不在,他的目光远在大漠边关之上,然而社会以一种不由分说的威慑施予他集体性“政治谋杀”、浇灭他的热情和天真,他便在“身份”失去高度后真正深入和溶进这片土地,以一颗不受意识形态和社会情绪干扰的心灵去体验其自然风貌、民俗风情、生命强力。正因如此,他发掘到了这片土地滋生出的粗犷剽悍的生命个性,这个民族抗争凶险、搏斗困苦、开辟蛮荒的精神气度,意识到了这片土地有着的这种真正的高度,所以他也就理所当然地把这个“高度”带进了他的灵魂世界当中。

他早就有着自己的精神高度——那些理想、信念、与追求,是他与时代和社会相互内化后所树立的。现在当新的高度产生时,在选择和放弃之间,诗人是不可能不彷徨、犹疑和不安的,这便是作者要“小心地探出前额”一句的含义。

③“我的指关节铆钉一样揳入巨石的罅隙,血滴,从撕裂的千层掌鞋底渗出”,如何理解这句话?

这句话中,无论是前一句所描述的将指关节如铆钉般插入巨石的缝隙中,还是后一句所描写的脚下受伤而出的血滴已然由鞋底渗入,这两句话都带有极为强烈的壮烈之感。就如前面同学在上一堂课所分析的,作者彷佛是一位毅力坚定的登山者,但是由这两句,我们可以发现作者绝对不止是一位登山人,而是将自己的生死、生命都交付于这场攀登的勇士。

我们再结合作者的生平,便很容易理解:作者是将自己前半生的生死奋斗均浓缩在这场攀登之中,短短数字中包含着诗人本人极为浓厚的个体生命体验色彩。这样的描写,更能够打动读者,也更能够将诗人的殊死奋斗描绘得淋漓尽致。

④“但有一只小得可怜的蜘蛛,与我一同默享着这大自然赐予的,快慰”

上堂课我们分析过,“蜘蛛”暗喻那些虽然渺小、但不失刚毅之志的无名英雄。这里说蜘蛛“小得可怜”,其实无异于在说作者自己“小得可怜”。这是在说,自然面前,生命并无高低大小之分,而“默享”一词也流露出了作者对于生命的思考与热爱。

同时,如果综合全诗来看,作者在前文描述了他所遭受的种种磨难,并坚持毫不退缩,且萌生出与“雪豹”、“雄鹰”同伍的想法。但当他看见了虽然渺小无比、但仍然坚持的小小蜘蛛之后,内心也有了改变:即使自己依靠毅力熬过非人磨难,也不乏有人更甚于己,所以在永远保持一种坚毅精神的基础上,也应该同时保持谦虚之态,这是作者对于人生的反思,也是他在这首诗歌中想要传达给读者们的讯息。

学习任务单3

咬文嚼字,依照个人理解作答

字斟句酌,结合写作背景完成句意分析

活动意图说明:

本首诗歌运用了大量的意象,且作者人生阅历丰富,故而寥寥数字却蕴意丰厚。对于这样一类诗词,需要对于学生多加引导,对象征性意象进行挖掘式探究,对于关键句则需利用关键词分析语完成句意解读…在此过程中,学生需掌握联系写作背景的能力,这样才能在真正意义上读“透”这首诗歌。活动3中设计“咬文嚼字”和“字斟句酌”这两个环节,意义即在于此。

环节四: 拨“云”见“月”

教师活动4

1.我们现在已经基本完成了对于整首诗歌的句意解读,接下来,我们共同分析和总结本诗所采用的表现手法。

①象征手法,如“太阳”、“山海”、“雪豹”、“雄鹰”、“蜘蛛”等意象,均有非常强烈的象征色彩,它们将“光明”、“黑暗”、“力量”等较为抽象的精神品质转化为具体的可以感知的日常形象,赋予本篇诗歌以深意,也给读者留下思考的空间(即“留白”手法);

②对比手法,代表光明的“太阳”和代表黑暗的“山海”形成对比,更加显示出向上前进与向下堕落之间的差距;代表力量的“雪豹”、“雄鹰”与代表渺小的“蜘蛛”之间形成对比,凸显出大自然面前各类生命的平等,坚韧是众生绽放异彩的唯一理由;

③视听结合的手法,“惊异于薄壁那边朝向峨日朵之雪彷徨许久的太阳”是视觉描写,“石砾不时滑坡,引动棕色深渊自上而下的一派喧鸣”是听觉描写,作者在视觉与听觉的结合中描绘出一幅磅礴壮阔的画面,两种感知相辅相成、相互衬托,使得诗中景物更加立体可感,仿佛置于读者眼前,使读者产生身临其境之感;

④以小见大的手法,无论是“朝向峨日朵之雪彷徨许久的太阳”,还是“一片引力无穷的山海”,抑或是“自上而下的一派喧嚣”,均是一派壮阔之感。诗歌结尾处突然描写到“一只小得可怜的蜘蛛”,这里的“小”与前文的“大”显得似乎有些突兀,但正是利用这一一个“小”的意象来表达一个“大”的道理,即——看起来渺小无比的人,也依然有追求理想的坚韧之心与绝不言弃的刚毅之魂,在辽阔无边的时代中奏响理智与清醒的“绝唱”。

2.如何理解本首诗歌的主旨?

诗人因为一首短诗而被定为“右派”,在距离峨堡不远的青海省八宝农场接受劳动改造。虽然他自身受挫、处境困难,但仍然清醒地意识到在“大跃进”思潮影响下整个国家所呈现出的一种狂热、激进、喧嚣的精神风貌,他面对“自上而下的一派喧嚣”与“无穷引力的山海”并没有与这个时代一起“滑坡”或是迷失方向,而是抗住生理与心理的双重撕裂之苦,保持内心的公平理智与坚定追求,在反思与坚守中验证生命个体的力量、奏响理智与清醒的独家“绝唱”。

学生活动4

小组探讨、分析并总结

作答与总结

6.板书设计

峨日朵雪峰之侧

昌耀

所见——“太阳”、“山海”、

所听——“一派嚣鸣”

所感——“撕裂”、“快慰”

所思——“理智”、“坚守”、“绝唱”

7.作业与拓展学习设计 以下三道思考题,任选其一以小组为单位完成即可,下一堂课完成小组汇报。

(一)诗歌首句“这是我此刻仅能征服的高度了”,请思考:昌耀心中想要达到的“高度”是怎样的?

(二)《双城记》中有这样一段话:“这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代;这是一个智慧的年代,这是一个愚蠢的年代;这是一个信任的时期,这是一个怀疑的时期。这是一个光明的季节,这是一个黑暗的季节;这是希望之春,这是失望之冬;人们面前应有尽有,人们面前一无所有;人们正踏上天堂之路,人们正走向地狱之门。”结合本诗,谈谈你的理解。

(三)诗人李以亮曾这样点评《峨日朵雪峰之侧》:“一首孤绝的超越之诗”,你认为它是“孤绝之后的超越”,还是“超越之后的孤绝”?请简要论述,言之有理即可。

8.特色学习资源分析、技术手段应用说明(结合教学特色和实际撰写) PPT一份

9.教学反思与改进 1. 任何一首诗歌的理解都离不开对于时代背景的分析,但对于本篇课文而言存在一定的难度:一是当时的文学史状况相对复杂,若详细介绍则既耽误授课时间、学生也不一定能够完全理解,但若学生一知半解,却又难以理解诗歌内在的深沉意蕴;二是如何在语文课中把握好谈论“大跃进”时期的分寸,有些难以把握,过深或过浅地讲解都有可能造成学生的理解偏差。正是如此,本篇教学设计没有详尽地结合时代背景部分,所以诗歌讲解的深度可能有所欠缺;

2. 诗歌前文出现的“太阳”、“山海”等都属于大的事物,而后文的“蜘蛛”则属于小的事物。我在参阅资料时发现不少教师将最后出现“蜘蛛”意象,总结为“特效镜头”的手法(属于影视界专业用词,但在大学中文系文艺学系列课程中也有出现),但我个人认为此处以“以小见大”的表现手法,更能被高中学生所理解和接受,也更能培养学生的诗歌鉴赏意识。不知这样的处理是否合适,也想听听大家的意见;

3.PPT所用主题为“中秋”相关,是因为结合我自己的实习经历,预测这首诗歌的教学时间应该在中秋节前后,故而有此设计。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读