八年级上册物理课件-第四章章末复习(37张) 教科版

文档属性

| 名称 | 八年级上册物理课件-第四章章末复习(37张) 教科版 |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-07-03 22:34:15 | ||

图片预览

文档简介

章末复习

教科版八年级物理上册

归纳总结

光源:能自行发光的物体叫光源。

如:萤火虫、恒星、水母、火柴、蜡烛、电灯。

能够自然发光的物体,叫“自然光源”。

由人类制造的发光物体,叫“人造光源”。

光源必须同时满足两个条件:

一是有光发出;

二是自身发出的。

第一节 光的传播

一、光的传播

光从一种物质射到另一种物质时,传播方向

会发生改变。

光可以在空气、水、玻璃等透明物质中传播,这些物质叫做光的介质。

特点:

1、光在同种均匀介质中沿直线传播;

2、光在两种介质的交界面,发生反射和折射。

二、讨论与交流:光传播的是什么?

实例:

光导纤维

红外线的应用

用于切割的激光

紫外线的应用

光传播的是能量,是信息。

三、光速

光在真空中1s能传播3×108m,也就是说,真空中的光速为c=3×108m/s。

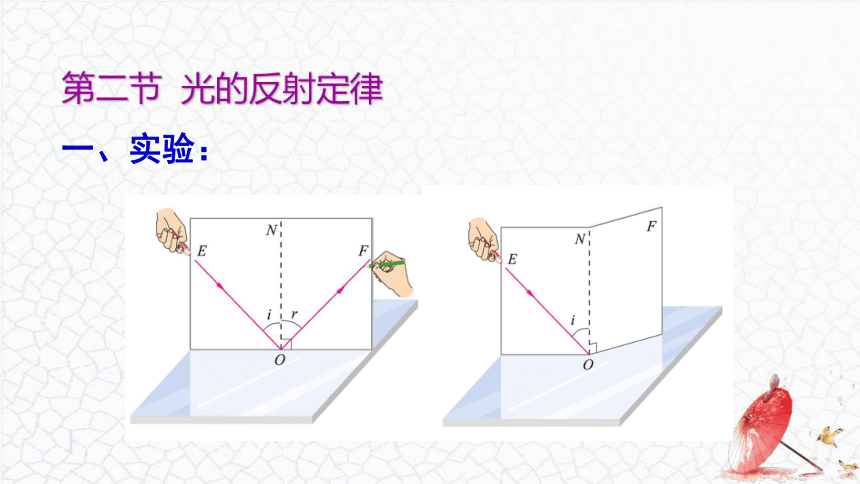

第二节 光的反射定律

一、实验:

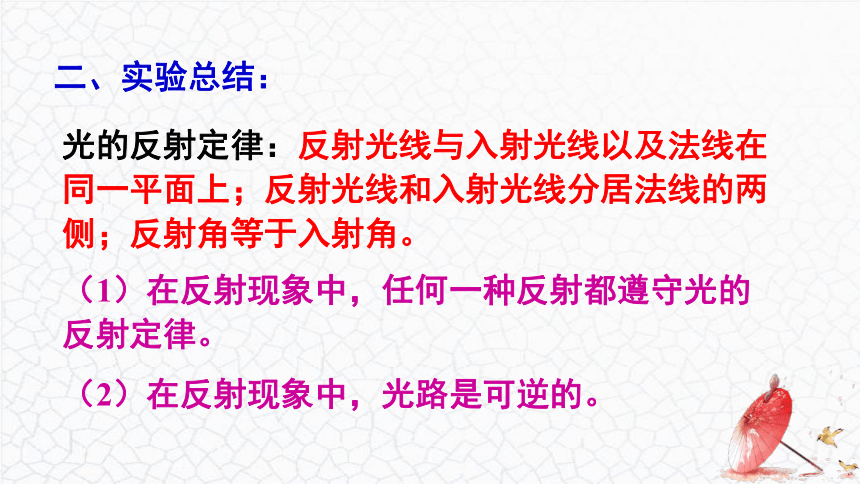

二、实验总结:

光的反射定律:反射光线与入射光线以及法线在同一平面上;反射光线和入射光线分居法线的两侧;反射角等于入射角。

(1)在反射现象中,任何一种反射都遵守光的反射定律。

(2)在反射现象中,光路是可逆的。

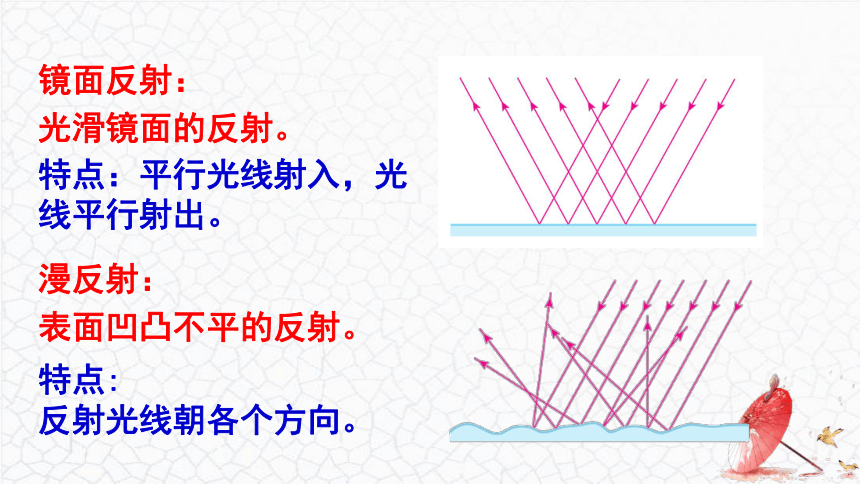

镜面反射:

光滑镜面的反射。

特点:平行光线射入,光

线平行射出。

漫反射:

表面凹凸不平的反射。

特点:

反射光线朝各个方向。

第三节 科学探究:平面镜成像

一、平面镜成像的特点:

(1)平面镜成的是虚像;

(2)像与物体的大小相等;

(3)像和物体到镜面的距离相等。

二、平面镜的应用:

(1)利用平面镜成像;

(2)利用平面镜控制光路。

三、球面镜:

(1)凸面镜:可以使光线发散,可以开阔视野,常用作观后镜。

(2)凹面镜:可以使光线会聚,常用作太阳灶、汽车 头灯……

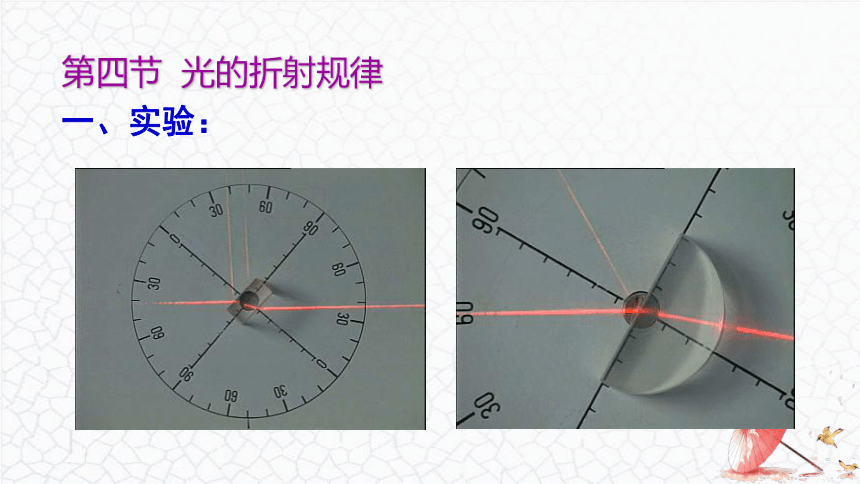

第四节 光的折射规律

一、实验:

二、实验总结:

光的折射规律:折射光线与入射光线、法线在同一平面内;折射光线和入射光线分居法线的两侧;光从空气斜射入玻璃中或其他介质中时,折射光线靠近法线折射,折射角小于入射角。

在折射中,光路是可逆的。

光垂直界面射入时,传播方向不改变。

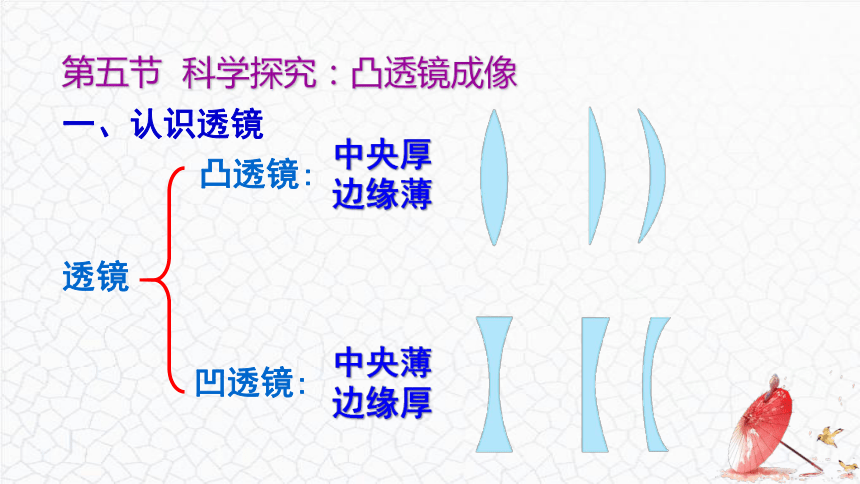

第五节 科学探究:凸透镜成像

一、认识透镜

凸透镜:

凹透镜:

透镜

中央厚

边缘薄

中央薄

边缘厚

凡是射向光心的光线,通过透镜后传播方向不改变。

凸透镜:

(1)凸透镜有两个实焦点F(由实际光线会聚而成)

(2)焦距f:焦点到光心的距离。

(3)凸透镜对光线有会聚作用。

凹透镜:

(1)凹透镜有两个虚焦点F。(不是由实际光线会聚而成)

(2)焦距f:焦点到光心的距离。

(3)凹透镜对光线有发散作用。

二、实验探究:凸透镜成像的规律

凸透镜成像规律:

1、一倍焦距定虚实,二倍焦距定大小。

2、实像总是:异侧、倒立;虚像总是:同侧、正立、放大。

3、物距u减小时,像距v增大,像也变大。

三、凸透镜的应用

1.放大镜原理与使用:

(1)原理:利用了物体放在凸透镜的焦点以内时,成正立,放大的虚像的原理。

(2)使用:用放大镜观察物体时,物体到凸透镜的距离应小于焦距。并且要观察的物体更大些时,物体离透镜应尽量远些。

注意:放大镜并不是在什么情况下都有放大作用,只有当u<f 时,才有放大作用。

2.照相机:

(1)原理:利用物体在二倍焦距之外时,凸透镜能够成缩小、倒立的实像的性质制成。

(2)照相机的构造和使用:

a:镜头相当于凸透镜;

b:胶卷相当于光屏, 胶卷上涂着一层对光敏感的物质,它在曝光后发生化学变化,物体的像就被记录在胶卷上,经过显影、定影后得到底片,在用底片洗印就可以得到相片。

光圈环:控制进入镜头的光的多少,光圈环上的数字越小,进入镜头的光越多。

快门:控制曝光的时间。快门上的数字表示多少分之一秒(如1/60秒、1/100秒)数字越大,曝光时间越短。

c:调焦环:调节镜头到胶片的距离,以便胶片上产生清晰的像,调焦环上面的数字是指被照物体到镜头的距离。

3.幻灯机

(1)原理:利用物体放在二倍焦距以内,一倍焦距以外时,凸透镜能成倒立,放大的实像这一原理制成的。

a.构造:镜头、画片框、聚光镜、光源和反光镜等 部分。

(2)构造及各部分的作用:

b.各部分作用:

光源──用来照亮幻灯片;

聚光镜──由一组凸透镜组成,其作用是聚光,增 加幻灯片的亮度。

反光镜──是一凹镜,其作用是把光源射向后方的光反射到前方,经聚光镜照射到幻灯片上。

(3)投影幻灯机的原理和构造基本和幻灯机是相同的,它们的不同点主要有以下几方面:

a.投影幻灯机是用螺纹透镜代替聚光镜来增大聚光面积的。

b.投影幻灯机是用一平面镜使像反射到屏幕上。

使用幻灯机时,幻灯片应倒放在凸透镜的焦距和二倍焦距之间,在幕上才能得到正立、放大的实像。

幻灯机工作时,幻灯片相当于物体,幕相当于光屏,镜头起凸透镜作用。幻灯片到镜头的距离稍大于焦距,所以在幕上能成放大的实像。

第六节 神奇的眼睛

一、眼睛:

a.晶状体和角膜相当于是一个凸透镜,来自物体的光会聚在视网膜上,形成一个倒立、缩小的实像。

b.晶状体的焦距可以让睫状体来调节,人眼看远处的物体时,睫状体放松,晶状体变薄,对光的偏折能力弱。

眼睛与传统照相机的比较:

二、眼镜:

近视眼配戴凹透镜;远视眼(老花眼)配戴凸透镜。

对近视眼成因的探究:

①近视镜与凸透镜组合,确定近视眼视网膜的位置;

②拿开眼镜,光屏像变模糊,表示是近视眼看物体的情形;

③向透镜移动光屏,再次成清晰的像,是近视眼实际成像的位置;

④从物体发出的光线经过近视眼的凸透镜后会聚在视网膜的前面;

⑤利用凹透镜能使光线发散的特点,在眼睛前放一 个凹透镜,能使从物体发出的光线会聚在视网膜上。

三、近视眼和远视眼的矫正:

近视眼矫正示意图:

远视眼矫正示意图:

第七节 通过透镜看世界

凸透镜成像原理

一、显微镜:

结构:镜筒两端各有一组透镜,每组透镜的作用相当于一个凸透镜,靠近眼睛的凸透镜叫目镜,靠近被观察物体的凸透镜叫物镜。

原理:物镜相当于一个投影仪,能成一个倒立放大的实像,目镜相当于一个放大镜,能成一个正立放大的虚像。因此我们看到的是倒立的被放得很大的虚像。

二、望远镜:

结构:镜筒两端各有一组透镜,每组透镜的作用相当于一个凸透镜,靠近眼睛的凸透镜叫目镜,靠近被观察物体的凸透镜叫物镜。

原理:

1.物镜相当于一个照相机,能成一个倒立缩小的实像, 目镜相当于一个放大镜,能成一个正立放大的虚像。因此我们看到的是倒立的虚像。

2.视角变大,因此我们感觉到像变大了。

第八节 走进彩色世界

(1)实验:光的色散说明什么问题?

结论:白光是由各种颜色的光组成的,不同颜色的光混合后会变成其他颜色。太阳光(白光)通过三棱镜后,被分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色的色光。

不同颜色的光分散的过程叫光的色散。

(2)颜色之迷:

不透明物体:

透明物体:

不透明体的颜色是由它反射的色光决定的。

透明体的颜色是由它透过的色光决定的。

(3)光的三原色:红、绿、蓝。

将它们混合,能产生各种颜色的光。

(4)颜料的三原色:(品)红、黄、蓝。

课堂小结

1.通过这节课的学习,你有哪些收获?

2.你还存在哪些疑问,与同伴交流。

课后作业

完成练习册本课时的习题。

教科版八年级物理上册

归纳总结

光源:能自行发光的物体叫光源。

如:萤火虫、恒星、水母、火柴、蜡烛、电灯。

能够自然发光的物体,叫“自然光源”。

由人类制造的发光物体,叫“人造光源”。

光源必须同时满足两个条件:

一是有光发出;

二是自身发出的。

第一节 光的传播

一、光的传播

光从一种物质射到另一种物质时,传播方向

会发生改变。

光可以在空气、水、玻璃等透明物质中传播,这些物质叫做光的介质。

特点:

1、光在同种均匀介质中沿直线传播;

2、光在两种介质的交界面,发生反射和折射。

二、讨论与交流:光传播的是什么?

实例:

光导纤维

红外线的应用

用于切割的激光

紫外线的应用

光传播的是能量,是信息。

三、光速

光在真空中1s能传播3×108m,也就是说,真空中的光速为c=3×108m/s。

第二节 光的反射定律

一、实验:

二、实验总结:

光的反射定律:反射光线与入射光线以及法线在同一平面上;反射光线和入射光线分居法线的两侧;反射角等于入射角。

(1)在反射现象中,任何一种反射都遵守光的反射定律。

(2)在反射现象中,光路是可逆的。

镜面反射:

光滑镜面的反射。

特点:平行光线射入,光

线平行射出。

漫反射:

表面凹凸不平的反射。

特点:

反射光线朝各个方向。

第三节 科学探究:平面镜成像

一、平面镜成像的特点:

(1)平面镜成的是虚像;

(2)像与物体的大小相等;

(3)像和物体到镜面的距离相等。

二、平面镜的应用:

(1)利用平面镜成像;

(2)利用平面镜控制光路。

三、球面镜:

(1)凸面镜:可以使光线发散,可以开阔视野,常用作观后镜。

(2)凹面镜:可以使光线会聚,常用作太阳灶、汽车 头灯……

第四节 光的折射规律

一、实验:

二、实验总结:

光的折射规律:折射光线与入射光线、法线在同一平面内;折射光线和入射光线分居法线的两侧;光从空气斜射入玻璃中或其他介质中时,折射光线靠近法线折射,折射角小于入射角。

在折射中,光路是可逆的。

光垂直界面射入时,传播方向不改变。

第五节 科学探究:凸透镜成像

一、认识透镜

凸透镜:

凹透镜:

透镜

中央厚

边缘薄

中央薄

边缘厚

凡是射向光心的光线,通过透镜后传播方向不改变。

凸透镜:

(1)凸透镜有两个实焦点F(由实际光线会聚而成)

(2)焦距f:焦点到光心的距离。

(3)凸透镜对光线有会聚作用。

凹透镜:

(1)凹透镜有两个虚焦点F。(不是由实际光线会聚而成)

(2)焦距f:焦点到光心的距离。

(3)凹透镜对光线有发散作用。

二、实验探究:凸透镜成像的规律

凸透镜成像规律:

1、一倍焦距定虚实,二倍焦距定大小。

2、实像总是:异侧、倒立;虚像总是:同侧、正立、放大。

3、物距u减小时,像距v增大,像也变大。

三、凸透镜的应用

1.放大镜原理与使用:

(1)原理:利用了物体放在凸透镜的焦点以内时,成正立,放大的虚像的原理。

(2)使用:用放大镜观察物体时,物体到凸透镜的距离应小于焦距。并且要观察的物体更大些时,物体离透镜应尽量远些。

注意:放大镜并不是在什么情况下都有放大作用,只有当u<f 时,才有放大作用。

2.照相机:

(1)原理:利用物体在二倍焦距之外时,凸透镜能够成缩小、倒立的实像的性质制成。

(2)照相机的构造和使用:

a:镜头相当于凸透镜;

b:胶卷相当于光屏, 胶卷上涂着一层对光敏感的物质,它在曝光后发生化学变化,物体的像就被记录在胶卷上,经过显影、定影后得到底片,在用底片洗印就可以得到相片。

光圈环:控制进入镜头的光的多少,光圈环上的数字越小,进入镜头的光越多。

快门:控制曝光的时间。快门上的数字表示多少分之一秒(如1/60秒、1/100秒)数字越大,曝光时间越短。

c:调焦环:调节镜头到胶片的距离,以便胶片上产生清晰的像,调焦环上面的数字是指被照物体到镜头的距离。

3.幻灯机

(1)原理:利用物体放在二倍焦距以内,一倍焦距以外时,凸透镜能成倒立,放大的实像这一原理制成的。

a.构造:镜头、画片框、聚光镜、光源和反光镜等 部分。

(2)构造及各部分的作用:

b.各部分作用:

光源──用来照亮幻灯片;

聚光镜──由一组凸透镜组成,其作用是聚光,增 加幻灯片的亮度。

反光镜──是一凹镜,其作用是把光源射向后方的光反射到前方,经聚光镜照射到幻灯片上。

(3)投影幻灯机的原理和构造基本和幻灯机是相同的,它们的不同点主要有以下几方面:

a.投影幻灯机是用螺纹透镜代替聚光镜来增大聚光面积的。

b.投影幻灯机是用一平面镜使像反射到屏幕上。

使用幻灯机时,幻灯片应倒放在凸透镜的焦距和二倍焦距之间,在幕上才能得到正立、放大的实像。

幻灯机工作时,幻灯片相当于物体,幕相当于光屏,镜头起凸透镜作用。幻灯片到镜头的距离稍大于焦距,所以在幕上能成放大的实像。

第六节 神奇的眼睛

一、眼睛:

a.晶状体和角膜相当于是一个凸透镜,来自物体的光会聚在视网膜上,形成一个倒立、缩小的实像。

b.晶状体的焦距可以让睫状体来调节,人眼看远处的物体时,睫状体放松,晶状体变薄,对光的偏折能力弱。

眼睛与传统照相机的比较:

二、眼镜:

近视眼配戴凹透镜;远视眼(老花眼)配戴凸透镜。

对近视眼成因的探究:

①近视镜与凸透镜组合,确定近视眼视网膜的位置;

②拿开眼镜,光屏像变模糊,表示是近视眼看物体的情形;

③向透镜移动光屏,再次成清晰的像,是近视眼实际成像的位置;

④从物体发出的光线经过近视眼的凸透镜后会聚在视网膜的前面;

⑤利用凹透镜能使光线发散的特点,在眼睛前放一 个凹透镜,能使从物体发出的光线会聚在视网膜上。

三、近视眼和远视眼的矫正:

近视眼矫正示意图:

远视眼矫正示意图:

第七节 通过透镜看世界

凸透镜成像原理

一、显微镜:

结构:镜筒两端各有一组透镜,每组透镜的作用相当于一个凸透镜,靠近眼睛的凸透镜叫目镜,靠近被观察物体的凸透镜叫物镜。

原理:物镜相当于一个投影仪,能成一个倒立放大的实像,目镜相当于一个放大镜,能成一个正立放大的虚像。因此我们看到的是倒立的被放得很大的虚像。

二、望远镜:

结构:镜筒两端各有一组透镜,每组透镜的作用相当于一个凸透镜,靠近眼睛的凸透镜叫目镜,靠近被观察物体的凸透镜叫物镜。

原理:

1.物镜相当于一个照相机,能成一个倒立缩小的实像, 目镜相当于一个放大镜,能成一个正立放大的虚像。因此我们看到的是倒立的虚像。

2.视角变大,因此我们感觉到像变大了。

第八节 走进彩色世界

(1)实验:光的色散说明什么问题?

结论:白光是由各种颜色的光组成的,不同颜色的光混合后会变成其他颜色。太阳光(白光)通过三棱镜后,被分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色的色光。

不同颜色的光分散的过程叫光的色散。

(2)颜色之迷:

不透明物体:

透明物体:

不透明体的颜色是由它反射的色光决定的。

透明体的颜色是由它透过的色光决定的。

(3)光的三原色:红、绿、蓝。

将它们混合,能产生各种颜色的光。

(4)颜料的三原色:(品)红、黄、蓝。

课堂小结

1.通过这节课的学习,你有哪些收获?

2.你还存在哪些疑问,与同伴交流。

课后作业

完成练习册本课时的习题。

同课章节目录