2020-2021学年部编版语文八年级下册1《社戏》教案

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年部编版语文八年级下册1《社戏》教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 88.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-07-03 20:39:16 | ||

图片预览

文档简介

1、社戏

教学目标;

识记鲁迅的文学常识,了解鲁迅的主要作品。

探究人物描写艺术,把握人物形象,理解文中多种表达方式的综合运用

了解小说的文体知识

教学课时:

2课时

第一课时

课时目标:

了解与作者作品有关的文学、文化常识,积累“欺侮”“踊跃”“屹立”“皎洁”等重点词语。

理解文中的儿童叙述视角,体会作者对早年乡村生活的留念之情

教学过程:

新课导入

社,指土地神及祭祀土地神的活动;同时,又是古代的一个地区单位。

社戏,指在社中进行的有关宗教、风俗的戏艺活动。在绍兴,社日演戏是由来已久的了,南宋时,陆游的“社日”诗中就已经有“太平处处是优场,

社日儿童喜欲狂”的题咏。至清代,社戏成为乱弹戏剧的主要演出形式。

绍兴乱弹戏班所演的戏,大致可以分为庙会戏、节令戏、祠堂戏、喜庆戏、事务戏、平安大戏等等。

作者简介

鲁迅(1881-1936),原名为周树人,浙江绍兴人,鲁迅原在仙台医学院学医,后从事文艺工作,希望用以改变国民精神,鲁迅一生的著作包括杂文、短篇小说、论文、散文,《热风》;《坟》;《华盖集》;《华盖集续编》《而已集》;《三闲集》,《二心集》;《南腔北调集》;《伪自由书》;《准风月谈》;《花边文学》;《且介亭杂文》等。散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》。

背景资料

《社戏》写于1922年10月,十月革命给正在沉思,探索的鲁迅强烈的震动,使他看到了“新世纪的曙光”和人民革命的希望。“五四”爱国运动暴发,使鲁迅的革命精神更加振奋,于是用笔起来无情地揭露封建制度和孔孟之道的吃人本质,发出“救救孩子”和推翻封建“铁屋子”的号召。他从此“一发而不可收”,以彻底的反封建的思想向敌人接连投去匕首和机枪,表现了鲜明的革命者的立场。就是在这样的情况下,发表了小说《社戏》。

题目解说

社,在绍兴指一种居住区域,社戏就是社中每年所演的“年规戏”。标题简洁明了,点名了本文的中心事件——看社戏。

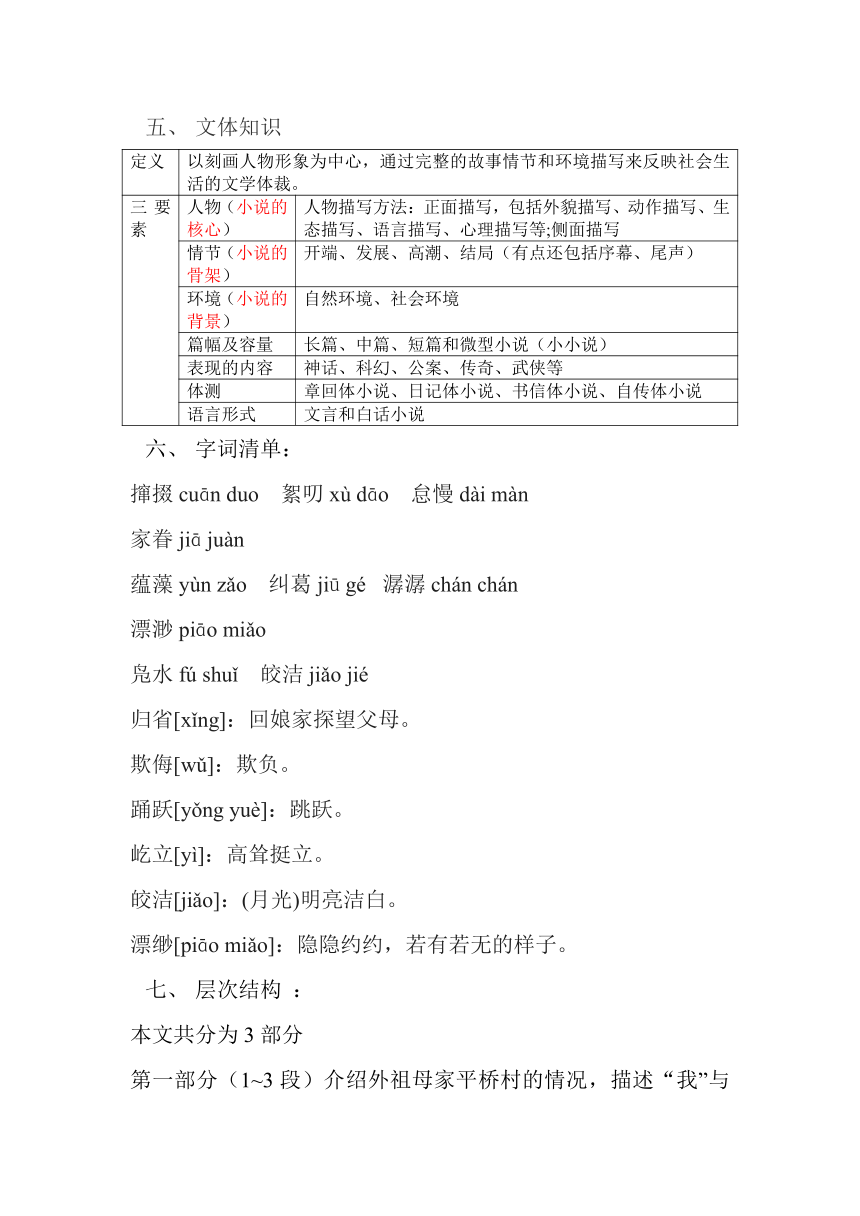

文体知识

定义

以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。

三要

素

人物(小说的核心)

人物描写方法:正面描写,包括外貌描写、动作描写、生态描写、语言描写、心理描写等;侧面描写

情节(小说的骨架)

开端、发展、高潮、结局(有点还包括序幕、尾声)

环境(小说的背景)

自然环境、社会环境

篇幅及容量

长篇、中篇、短篇和微型小说(小小说)

表现的内容

神话、科幻、公案、传奇、武侠等

体测

章回体小说、日记体小说、书信体小说、自传体小说

语言形式

文言和白话小说

字词清单:

撺掇cuān?duo 絮叨xù?dāo 怠慢dài?màn??

家眷jiā?juàn

蕴藻yùn?zǎo 纠葛jiū?gé???潺潺chán?chán

漂渺piāo?miǎo

凫水fú?shuǐ 皎洁jiǎo?jié??

归省[xǐng]:回娘家探望父母。

欺侮[wǔ]:欺负。

踊跃[yǒng?yuè]:跳跃。

屹立[yì]:高耸挺立。

皎洁[jiǎo]:(月光)明亮洁白。??

漂缈[piāo?miǎo]:隐隐约约,若有若无的样子。

层次结构

:

本文共分为3部分

第一部分(1~3段)介绍外祖母家平桥村的情况,描述“我”与村里的小伙伴一起钓虾、放牛的情景。

第二部分第一层(4~9段)写看社戏的波折。

第二部分第二层(10~13段)写去看社戏途中的见闻和感受。

第二部分第三层(14~21段)写“我们”在赵庄看社戏。

第二部分第四层(22~30段)写看社戏后月夜归航和偷豆、煮豆。

第二部分(4~30段),写看社戏的全过程

第三部分(31~40段),写“我”看社戏后的余波,以及“我”对社戏的怀念

理清事件:平桥概况→伙伴游玩→无船出行→夏夜行船→赵庄看戏→停船吃豆→深夜返回→再谈吃豆

八、主旨:

通过小时候的"迅哥"和他的小伙伴去看社戏的过程,体现了鲁迅对童年生活的怀念和向往,表达了作者对天真烂漫、自由有趣的美好童年的回忆,充满着一种浪漫理想色彩,也表现了他对人生理想境界的渴望追求。

第二课时

上节课我们学习了生字词,梳理了文章情节这节课就让我们一起来体会本文人物描写的艺术及综合运用多种写作特色的效果。

把握人物形象:

结合全文,分析六一公公是一个怎样的形象?

探究:①六一公公是一个宽厚善良的形象。六一公公对于孩子们偷他的豆,没有大骂,也没有找家长,只是说“你们这班小鬼”,只是责备“不肯好好的摘,踏坏了不少”,这体现了六一公公的宽厚善良。

②六一公公是一个热情好客的形象。当听说摘豆是为了请客,马上说“这是应该的”来他又亲自送豆,进一步体现了他的热情好客。

③六一公公是一个老实厚道的形象。如“我”夸了他一句,他“竞非常感激起来”,这表现了他老实厚道的农民本色。

双喜是小伙伴中的“领袖”人物,试分析双喜这一人物的性格特征。

①心细如发,聪明伶俐。当“我”看不成戏,“急得要哭”时,双喜马上能想出“好主意”;当外祖母和母亲还有些不放心时,他马上表示“写包票”,同时举出了几条有力的理由,使“我”能去看戏。

②友爱热情.善解人意。看戏时,双喜给“我”介绍铁头老生的绝活,说明戏他已看过,这次是专门来陪“我”的,可见其对“我"的友爱、热情:铁头老生没有表演翻筋斗,他又马上来安慰“我”,可见其善解人意。

③能拿主意,思虑周全。当老且唱个没完没了,大家都已经厌倦但又不好说回去的时候?,他提议回家;回程时大家偷阿发家的豆.双喜劝说大家“再多偷.倘给阿发的娘知道是要哭骂的”,又表现了他思虑周全的品质。

写作特色:

1、用笔浓淡相谐、疏密有致,小说题目虽是《社戏》,但作者本意并非要表现社戏如何,而是通过“我”与农家少年同伴看戏前后故事的叙述,赞美农民和农家子弟的淳朴热情、善良友爱和天真无私的品格,表达对美好自由生活的怀念。社戏与罗汉豆未必真好,真好的是那山那水,那里的人们和那份轻松和淳厚的人情

2、情景交融,少年朋友月夜行船、船头看戏、午夜归航这几个画面,充满江南水乡的特色。把社戏置于这样的场景之下,它自然便带有北京城里的京戏不可能有的神韵风致。作者采用白描手法,调动视觉、听觉、嗅觉、味觉描绘江南水乡的美丽景色,勾勒出人们沉浸于欣赏社戏的场面,描述农家孩子们值得回忆的趣事,以动写静,以静衬动,给人以立体感、形象感,整幅画面优美而恬淡、朴素而醇浓,堪称绝妙丹青。

四、一群孩子驾船荡漾在故乡小河上,兴致盎然地去看一场其实单调乏味至极的社戏,回航时吃的也是“粗制滥造”的豆。这究竞对于“我”有着怎样的诱惑力,以至于“我”在成年后依然念念不忘并如此浓墨重彩地描画?

设问1:“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,一也?不再看到那夜似的好戏了。”真的是豆好吃,戏好看吗?这句话怎样理解?

答:一方面,?“我”最难态的足平桥村的环境和乡民。此地有美丽的风光、?自由的空气,还有朴实、率真的老人和孩子,人与人之间有着亲密和谐的关系。“我”还目睹了他们的劳动本领、办事能力。这一切都是“我”在城镇未曾见过的,在后来的人生旅途中也很少再见到。这种心理的、情感的因素,让“我”觉得那晚吃的豆是“好豆”,那晚看的戏是“好戏”。另一方面,俗话说,距离产生美。时间已经久远,早年在平桥村短暂的生活片段,留下的不仅是一些记忆,更是一种情感。时间越久,这种记忆中的影像越珍贵,所以作者赞之以“好豆”“好戏”。说“好戏”还有一个原因,是《社戏》开头讲述“我”在大都市看戏,感觉非常不好,于是怀念早年在外祖母家乡的“社戏”。乡村社戏或许俗些,但是“我”感觉很好。

作者在叙述事件的过程中,融合了描写、议论等多种表达方式。以本文所写的某件事打情、具体分析这些表达方式各自的作用。

答:例如:选文有几处出现了表达方式综合运用的语段,如:课文开篇一段,讲述了“我”的外祖母的家平桥村的情况,?用的都是描叙语句,大概说了几件事:一是“我们鲁镇的习惯”,二是“我”随丹亲来平桥村的缘由,三是平桥村的地理概貌、村民状况。层次非常清楚,语言非常简略。“但在我是乐土:因为我在这里不但得到优待,又可以免念‘秩秩斯干幽幽南山’了”,是充满感情的议论语句,尤其是“乐土”二字分外醒目,表达了“我”对平桥村的热爱和怀念,以及对自己在城

课文最后两段,讲述了“我”再次吃豆的经历和感觉。六一公公不仅不指责孩子们偷豆,反而送豆给“我”母亲和“我”吃,并且夸奖“我”有见识,说明他这个人除了心地善良外,还有一些可爱的虚荣心,想博得他人的夸赞。最后一段关于吃豆的议论,是全文的总结性议论,表达了“我”内心的想法:“我”觉得那夜的豆好吃,觉得那夜的戏好看,是因为那种特殊经历,让“我”感到新鲜、愉快。这一议论句起着点明主旨的作用。

《社戏》原文开头?部分写的是“我”成年后在剧场看中国戏的两段经历。课后阅读这些文字,体会一下,作者通过写不同的看戏经历,表达了一种怎样的情思?

原文的开头部分:

我在倒数上去的二十年中,只看过两回中国戏,前十年是绝不看,因为没有看戏的意思和机会,那两回全在后十年,然而都没有看出什么来就走了。

第一回是民国元年我初到北京的时候,当时一个朋友对我说,北京戏最好,你不去见见世面么?我想,看戏是有味的,而况在北京呢。于是都兴致勃勃的跑到什么园,戏文已经开场了,在外面也早听到冬冬地响。我们挨进门,几个红的绿的在我的眼前一闪烁,便又看见戏台下满是许多头,再定神四面看,却见中间也还有几个空座,挤过去要坐时,又有人对我发议论,我因为耳朵已经喤喤的响着了,用了心,才听到他是说“有人,不行!”

我们退到后面,一个辫子很光的却来领我们到了侧面,指出一个地位来。这所谓地位者,原来是一条长凳,然而他那坐板比我的上腿要狭到四分之三,他的脚比我的下腿要长过三分之二。我先是没有爬上去的勇气,接着便联想到私刑拷打的刑具,不由的毛骨悚然的走出了。

走了许多路,忽听得我的朋友的声音道,“究竟怎的?”我回过脸去,原来他也被我带出来了。我很诧异的说,“怎么总是走,不答应?”我说,“朋友,对不起,我耳朵只在冬冬喤喤的响,并没有听到你的话。”

后来我每一想到,便很以为奇怪,似乎这戏太不好,──否则便是我近来在戏台下不适于生存了。

第二回忘记了那一年,总之是募集湖北水灾捐而谭叫天还没有死。捐法是两元钱买一张戏票,可以到第一舞台去看戏,扮演的多是名角,其一就是小叫天。我买了一张票,本是对于劝募人聊以塞责的,然而似乎又有好事家乘机对我说了些叫天不可不看的大法要了。我于是忘了前几年的冬冬喤喤之灾,竟到第一舞台去了,但大约一半也因为重价购来的宝票,总得使用了才舒服。我打听得叫天出台是迟的,而第一舞台却是新式构造,用不着争座位,便放了心,延宕到九点钟才出去,谁料照例,人都满了,连立足也难,我只得挤在远处的人丛中看一个老旦在台上唱。那老旦嘴边插着两个点火的纸捻子,旁边有一个鬼卒,我费尽思量,才疑心他或者是目连的母亲,因为后来又出来了一个和尚。然而我又不知道那名角是谁,就去问挤小在我的左边的一位胖绅士。他很看不起似的斜瞥了我一眼,说道,“龚云甫!”我深愧浅陋而且粗疏,脸上一热,同时脑里也制出了决不再问的定章,于是看小旦唱,看花旦唱,看老生唱,看不知什么角色唱,看一大班人乱打,看两三个人互打,从九点多到十点,从十点到十一点,从十一点到十一点半,从十一点半到十二点,──然而叫天竟还没有来。

我向来没有这样忍耐的等候过什么事物,而况这身边的胖绅士的吁吁的喘气,这台上的冬冬喤喤的敲打,红红绿绿的晃荡,加之以十二点,忽而使我省悟到在这里不适于生存了。我同时便机械的拧转身子,用力往外只一挤,觉得背后便已满满的,大约那弹性的胖绅士早在我的空处胖开了他的右半身了。我后无回路,自然挤而又挤,终于出了大门。街上除了专等看客的车辆之外,几乎没有什么行人了,大门口却还有十几个人昂着头看戏目,别有一堆人站着并不看什么,我想:他们大概是看散戏之后出来的女人们的,而叫天却还没有来……

然而夜气很清爽,真所谓“沁人心脾”,我在北京遇着这样的好空气,仿佛这是第一遭了。

这一夜,就是我对于中国戏告了别的一夜,此后再没有想到他,即使偶而经过戏园,我们也漠不相关,精神上早已一在天之南一在地之北了。

但是前几天,我忽在无意之中看到一本日本文的书,可惜忘记了书名和著者,总之是关于中国戏的。其中有一篇,大意仿佛说,中国戏是大敲,大叫,大跳,使看客头昏脑眩,很不适于剧场,但若在野外散漫的所在,远远的看起来,也自有他的风致。我当时觉着这正是说了在我意中而未曾想到的话,因为我确记得在野外看过很好的好戏,到北京以后的连进两回戏园去,也许还是受了那时的影响哩。可惜我不知道怎么一来,竟将书名忘却了。

至于我看那好戏的时候,却实在已经是“远哉遥遥”的了,其时恐怕我还不过十一二岁。

答:原文开头部分的内容要点,一是“我”当时在北京,对看戏本无兴趣;二是在北京第一次看戏,因为人太多,声音嘈杂,无合适座位,便“不由的毛骨悚然的走出了”;三是在北京第二次因为募捐,看谭叫天的戏,可是到了很晚谭叫天还不出场,只好失望地离去;四是反思中国的戏剧,“大敲,大叫,大跳,使看客头昏脑眩”,不适合剧场观看,只适合在野外观看,远观反而有风致。在北京看戏的挫败经历,使“我”怀念小时候在外祖母家乡所看的“社戏”。虽然过去几十年,但是当时的难忘经历如在眼前。如此对比地写来,眼前的戏不适合看,过去的戏永生难忘,一贬一褒尽在文中。以眼前的戏为写作的由头,反衬早年“社戏”的好看;其实未必真好看,主要是当时当地的民风民俗让“我”神往,“我”在心里的一角永远保持着对家乡的爱、对乡民的爱、对乡村文化的爱。

教学目标;

识记鲁迅的文学常识,了解鲁迅的主要作品。

探究人物描写艺术,把握人物形象,理解文中多种表达方式的综合运用

了解小说的文体知识

教学课时:

2课时

第一课时

课时目标:

了解与作者作品有关的文学、文化常识,积累“欺侮”“踊跃”“屹立”“皎洁”等重点词语。

理解文中的儿童叙述视角,体会作者对早年乡村生活的留念之情

教学过程:

新课导入

社,指土地神及祭祀土地神的活动;同时,又是古代的一个地区单位。

社戏,指在社中进行的有关宗教、风俗的戏艺活动。在绍兴,社日演戏是由来已久的了,南宋时,陆游的“社日”诗中就已经有“太平处处是优场,

社日儿童喜欲狂”的题咏。至清代,社戏成为乱弹戏剧的主要演出形式。

绍兴乱弹戏班所演的戏,大致可以分为庙会戏、节令戏、祠堂戏、喜庆戏、事务戏、平安大戏等等。

作者简介

鲁迅(1881-1936),原名为周树人,浙江绍兴人,鲁迅原在仙台医学院学医,后从事文艺工作,希望用以改变国民精神,鲁迅一生的著作包括杂文、短篇小说、论文、散文,《热风》;《坟》;《华盖集》;《华盖集续编》《而已集》;《三闲集》,《二心集》;《南腔北调集》;《伪自由书》;《准风月谈》;《花边文学》;《且介亭杂文》等。散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》。

背景资料

《社戏》写于1922年10月,十月革命给正在沉思,探索的鲁迅强烈的震动,使他看到了“新世纪的曙光”和人民革命的希望。“五四”爱国运动暴发,使鲁迅的革命精神更加振奋,于是用笔起来无情地揭露封建制度和孔孟之道的吃人本质,发出“救救孩子”和推翻封建“铁屋子”的号召。他从此“一发而不可收”,以彻底的反封建的思想向敌人接连投去匕首和机枪,表现了鲜明的革命者的立场。就是在这样的情况下,发表了小说《社戏》。

题目解说

社,在绍兴指一种居住区域,社戏就是社中每年所演的“年规戏”。标题简洁明了,点名了本文的中心事件——看社戏。

文体知识

定义

以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和环境描写来反映社会生活的文学体裁。

三要

素

人物(小说的核心)

人物描写方法:正面描写,包括外貌描写、动作描写、生态描写、语言描写、心理描写等;侧面描写

情节(小说的骨架)

开端、发展、高潮、结局(有点还包括序幕、尾声)

环境(小说的背景)

自然环境、社会环境

篇幅及容量

长篇、中篇、短篇和微型小说(小小说)

表现的内容

神话、科幻、公案、传奇、武侠等

体测

章回体小说、日记体小说、书信体小说、自传体小说

语言形式

文言和白话小说

字词清单:

撺掇cuān?duo 絮叨xù?dāo 怠慢dài?màn??

家眷jiā?juàn

蕴藻yùn?zǎo 纠葛jiū?gé???潺潺chán?chán

漂渺piāo?miǎo

凫水fú?shuǐ 皎洁jiǎo?jié??

归省[xǐng]:回娘家探望父母。

欺侮[wǔ]:欺负。

踊跃[yǒng?yuè]:跳跃。

屹立[yì]:高耸挺立。

皎洁[jiǎo]:(月光)明亮洁白。??

漂缈[piāo?miǎo]:隐隐约约,若有若无的样子。

层次结构

:

本文共分为3部分

第一部分(1~3段)介绍外祖母家平桥村的情况,描述“我”与村里的小伙伴一起钓虾、放牛的情景。

第二部分第一层(4~9段)写看社戏的波折。

第二部分第二层(10~13段)写去看社戏途中的见闻和感受。

第二部分第三层(14~21段)写“我们”在赵庄看社戏。

第二部分第四层(22~30段)写看社戏后月夜归航和偷豆、煮豆。

第二部分(4~30段),写看社戏的全过程

第三部分(31~40段),写“我”看社戏后的余波,以及“我”对社戏的怀念

理清事件:平桥概况→伙伴游玩→无船出行→夏夜行船→赵庄看戏→停船吃豆→深夜返回→再谈吃豆

八、主旨:

通过小时候的"迅哥"和他的小伙伴去看社戏的过程,体现了鲁迅对童年生活的怀念和向往,表达了作者对天真烂漫、自由有趣的美好童年的回忆,充满着一种浪漫理想色彩,也表现了他对人生理想境界的渴望追求。

第二课时

上节课我们学习了生字词,梳理了文章情节这节课就让我们一起来体会本文人物描写的艺术及综合运用多种写作特色的效果。

把握人物形象:

结合全文,分析六一公公是一个怎样的形象?

探究:①六一公公是一个宽厚善良的形象。六一公公对于孩子们偷他的豆,没有大骂,也没有找家长,只是说“你们这班小鬼”,只是责备“不肯好好的摘,踏坏了不少”,这体现了六一公公的宽厚善良。

②六一公公是一个热情好客的形象。当听说摘豆是为了请客,马上说“这是应该的”来他又亲自送豆,进一步体现了他的热情好客。

③六一公公是一个老实厚道的形象。如“我”夸了他一句,他“竞非常感激起来”,这表现了他老实厚道的农民本色。

双喜是小伙伴中的“领袖”人物,试分析双喜这一人物的性格特征。

①心细如发,聪明伶俐。当“我”看不成戏,“急得要哭”时,双喜马上能想出“好主意”;当外祖母和母亲还有些不放心时,他马上表示“写包票”,同时举出了几条有力的理由,使“我”能去看戏。

②友爱热情.善解人意。看戏时,双喜给“我”介绍铁头老生的绝活,说明戏他已看过,这次是专门来陪“我”的,可见其对“我"的友爱、热情:铁头老生没有表演翻筋斗,他又马上来安慰“我”,可见其善解人意。

③能拿主意,思虑周全。当老且唱个没完没了,大家都已经厌倦但又不好说回去的时候?,他提议回家;回程时大家偷阿发家的豆.双喜劝说大家“再多偷.倘给阿发的娘知道是要哭骂的”,又表现了他思虑周全的品质。

写作特色:

1、用笔浓淡相谐、疏密有致,小说题目虽是《社戏》,但作者本意并非要表现社戏如何,而是通过“我”与农家少年同伴看戏前后故事的叙述,赞美农民和农家子弟的淳朴热情、善良友爱和天真无私的品格,表达对美好自由生活的怀念。社戏与罗汉豆未必真好,真好的是那山那水,那里的人们和那份轻松和淳厚的人情

2、情景交融,少年朋友月夜行船、船头看戏、午夜归航这几个画面,充满江南水乡的特色。把社戏置于这样的场景之下,它自然便带有北京城里的京戏不可能有的神韵风致。作者采用白描手法,调动视觉、听觉、嗅觉、味觉描绘江南水乡的美丽景色,勾勒出人们沉浸于欣赏社戏的场面,描述农家孩子们值得回忆的趣事,以动写静,以静衬动,给人以立体感、形象感,整幅画面优美而恬淡、朴素而醇浓,堪称绝妙丹青。

四、一群孩子驾船荡漾在故乡小河上,兴致盎然地去看一场其实单调乏味至极的社戏,回航时吃的也是“粗制滥造”的豆。这究竞对于“我”有着怎样的诱惑力,以至于“我”在成年后依然念念不忘并如此浓墨重彩地描画?

设问1:“真的,一直到现在,我实在再没有吃到那夜似的好豆,一也?不再看到那夜似的好戏了。”真的是豆好吃,戏好看吗?这句话怎样理解?

答:一方面,?“我”最难态的足平桥村的环境和乡民。此地有美丽的风光、?自由的空气,还有朴实、率真的老人和孩子,人与人之间有着亲密和谐的关系。“我”还目睹了他们的劳动本领、办事能力。这一切都是“我”在城镇未曾见过的,在后来的人生旅途中也很少再见到。这种心理的、情感的因素,让“我”觉得那晚吃的豆是“好豆”,那晚看的戏是“好戏”。另一方面,俗话说,距离产生美。时间已经久远,早年在平桥村短暂的生活片段,留下的不仅是一些记忆,更是一种情感。时间越久,这种记忆中的影像越珍贵,所以作者赞之以“好豆”“好戏”。说“好戏”还有一个原因,是《社戏》开头讲述“我”在大都市看戏,感觉非常不好,于是怀念早年在外祖母家乡的“社戏”。乡村社戏或许俗些,但是“我”感觉很好。

作者在叙述事件的过程中,融合了描写、议论等多种表达方式。以本文所写的某件事打情、具体分析这些表达方式各自的作用。

答:例如:选文有几处出现了表达方式综合运用的语段,如:课文开篇一段,讲述了“我”的外祖母的家平桥村的情况,?用的都是描叙语句,大概说了几件事:一是“我们鲁镇的习惯”,二是“我”随丹亲来平桥村的缘由,三是平桥村的地理概貌、村民状况。层次非常清楚,语言非常简略。“但在我是乐土:因为我在这里不但得到优待,又可以免念‘秩秩斯干幽幽南山’了”,是充满感情的议论语句,尤其是“乐土”二字分外醒目,表达了“我”对平桥村的热爱和怀念,以及对自己在城

课文最后两段,讲述了“我”再次吃豆的经历和感觉。六一公公不仅不指责孩子们偷豆,反而送豆给“我”母亲和“我”吃,并且夸奖“我”有见识,说明他这个人除了心地善良外,还有一些可爱的虚荣心,想博得他人的夸赞。最后一段关于吃豆的议论,是全文的总结性议论,表达了“我”内心的想法:“我”觉得那夜的豆好吃,觉得那夜的戏好看,是因为那种特殊经历,让“我”感到新鲜、愉快。这一议论句起着点明主旨的作用。

《社戏》原文开头?部分写的是“我”成年后在剧场看中国戏的两段经历。课后阅读这些文字,体会一下,作者通过写不同的看戏经历,表达了一种怎样的情思?

原文的开头部分:

我在倒数上去的二十年中,只看过两回中国戏,前十年是绝不看,因为没有看戏的意思和机会,那两回全在后十年,然而都没有看出什么来就走了。

第一回是民国元年我初到北京的时候,当时一个朋友对我说,北京戏最好,你不去见见世面么?我想,看戏是有味的,而况在北京呢。于是都兴致勃勃的跑到什么园,戏文已经开场了,在外面也早听到冬冬地响。我们挨进门,几个红的绿的在我的眼前一闪烁,便又看见戏台下满是许多头,再定神四面看,却见中间也还有几个空座,挤过去要坐时,又有人对我发议论,我因为耳朵已经喤喤的响着了,用了心,才听到他是说“有人,不行!”

我们退到后面,一个辫子很光的却来领我们到了侧面,指出一个地位来。这所谓地位者,原来是一条长凳,然而他那坐板比我的上腿要狭到四分之三,他的脚比我的下腿要长过三分之二。我先是没有爬上去的勇气,接着便联想到私刑拷打的刑具,不由的毛骨悚然的走出了。

走了许多路,忽听得我的朋友的声音道,“究竟怎的?”我回过脸去,原来他也被我带出来了。我很诧异的说,“怎么总是走,不答应?”我说,“朋友,对不起,我耳朵只在冬冬喤喤的响,并没有听到你的话。”

后来我每一想到,便很以为奇怪,似乎这戏太不好,──否则便是我近来在戏台下不适于生存了。

第二回忘记了那一年,总之是募集湖北水灾捐而谭叫天还没有死。捐法是两元钱买一张戏票,可以到第一舞台去看戏,扮演的多是名角,其一就是小叫天。我买了一张票,本是对于劝募人聊以塞责的,然而似乎又有好事家乘机对我说了些叫天不可不看的大法要了。我于是忘了前几年的冬冬喤喤之灾,竟到第一舞台去了,但大约一半也因为重价购来的宝票,总得使用了才舒服。我打听得叫天出台是迟的,而第一舞台却是新式构造,用不着争座位,便放了心,延宕到九点钟才出去,谁料照例,人都满了,连立足也难,我只得挤在远处的人丛中看一个老旦在台上唱。那老旦嘴边插着两个点火的纸捻子,旁边有一个鬼卒,我费尽思量,才疑心他或者是目连的母亲,因为后来又出来了一个和尚。然而我又不知道那名角是谁,就去问挤小在我的左边的一位胖绅士。他很看不起似的斜瞥了我一眼,说道,“龚云甫!”我深愧浅陋而且粗疏,脸上一热,同时脑里也制出了决不再问的定章,于是看小旦唱,看花旦唱,看老生唱,看不知什么角色唱,看一大班人乱打,看两三个人互打,从九点多到十点,从十点到十一点,从十一点到十一点半,从十一点半到十二点,──然而叫天竟还没有来。

我向来没有这样忍耐的等候过什么事物,而况这身边的胖绅士的吁吁的喘气,这台上的冬冬喤喤的敲打,红红绿绿的晃荡,加之以十二点,忽而使我省悟到在这里不适于生存了。我同时便机械的拧转身子,用力往外只一挤,觉得背后便已满满的,大约那弹性的胖绅士早在我的空处胖开了他的右半身了。我后无回路,自然挤而又挤,终于出了大门。街上除了专等看客的车辆之外,几乎没有什么行人了,大门口却还有十几个人昂着头看戏目,别有一堆人站着并不看什么,我想:他们大概是看散戏之后出来的女人们的,而叫天却还没有来……

然而夜气很清爽,真所谓“沁人心脾”,我在北京遇着这样的好空气,仿佛这是第一遭了。

这一夜,就是我对于中国戏告了别的一夜,此后再没有想到他,即使偶而经过戏园,我们也漠不相关,精神上早已一在天之南一在地之北了。

但是前几天,我忽在无意之中看到一本日本文的书,可惜忘记了书名和著者,总之是关于中国戏的。其中有一篇,大意仿佛说,中国戏是大敲,大叫,大跳,使看客头昏脑眩,很不适于剧场,但若在野外散漫的所在,远远的看起来,也自有他的风致。我当时觉着这正是说了在我意中而未曾想到的话,因为我确记得在野外看过很好的好戏,到北京以后的连进两回戏园去,也许还是受了那时的影响哩。可惜我不知道怎么一来,竟将书名忘却了。

至于我看那好戏的时候,却实在已经是“远哉遥遥”的了,其时恐怕我还不过十一二岁。

答:原文开头部分的内容要点,一是“我”当时在北京,对看戏本无兴趣;二是在北京第一次看戏,因为人太多,声音嘈杂,无合适座位,便“不由的毛骨悚然的走出了”;三是在北京第二次因为募捐,看谭叫天的戏,可是到了很晚谭叫天还不出场,只好失望地离去;四是反思中国的戏剧,“大敲,大叫,大跳,使看客头昏脑眩”,不适合剧场观看,只适合在野外观看,远观反而有风致。在北京看戏的挫败经历,使“我”怀念小时候在外祖母家乡所看的“社戏”。虽然过去几十年,但是当时的难忘经历如在眼前。如此对比地写来,眼前的戏不适合看,过去的戏永生难忘,一贬一褒尽在文中。以眼前的戏为写作的由头,反衬早年“社戏”的好看;其实未必真好看,主要是当时当地的民风民俗让“我”神往,“我”在心里的一角永远保持着对家乡的爱、对乡民的爱、对乡村文化的爱。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读