第六单元 如歌的行板 课件(20ppt)

图片预览

文档简介

柴可夫斯基(Pyotr Ilyich Tchailkovsky,1840-1893)俄罗斯作曲家。生于乌拉尔沃特金斯克,父亲是矿山监督,母亲是音乐爱好者。在家里接受了最早的教育,童年就学会了许多俄罗斯民歌。十岁开始学钢琴并作曲。

柴可夫斯基的母亲喜欢音乐,歌声也甜美,因此柴可夫斯基自幼显露出对音乐的偏好。从四岁开始自行在家中的钢琴上弹奏,到六岁时无师自通地掌握了初步弹奏技巧。八岁时由于父亲工作调动,举家迁往圣彼得堡,柴可夫斯基于是进入当地的学校就读,开始接受正式的钢琴教育,不过来年因为父亲的工作异动,他的钢琴课程也随之中断。

虽然柴可夫斯基的父母知道柴可夫斯基有音乐天份,但并不认为其有成为专业音乐家的条件,为了他日后生活着想,于是要求他选读法律。因此柴可夫斯基十岁时就与兄长一起离家前往圣彼得堡进入一家法律预备学校就读。

在学期间柴可夫斯基对音乐并未忘情,有空时就尝试作曲,1855年起还跟随一位德国籍老师昆德林格学习钢琴和作曲理论。1859年柴可夫斯基从法律学校毕业,随后便进入司法院担任事务员,由于柴可夫斯基对于法律工作并没兴趣,而追求音乐发展的欲望却与日俱增,所以在1861年说服父亲,同意让他在工作之余进入大钢琴家鲁宾斯坦设立的音乐教室,随萨林巴学作曲。

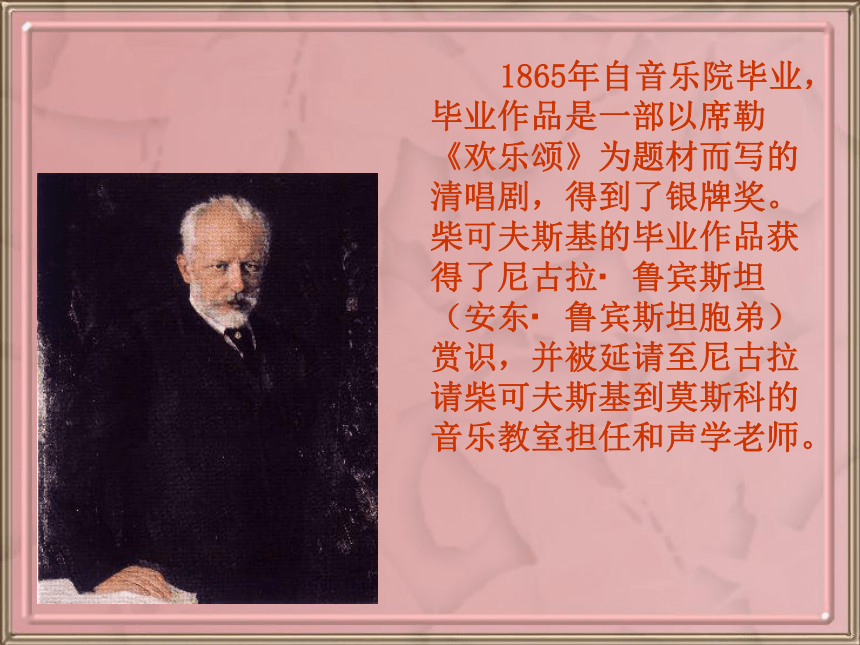

1865年自音乐院毕业,毕业作品是一部以席勒《欢乐颂》为题材而写的清唱剧,得到了银牌奖。柴可夫斯基的毕业作品获得了尼古拉?鲁宾斯坦(安东?鲁宾斯坦胞弟)赏识,并被延请至尼古拉请柴可夫斯基到莫斯科的音乐教室担任和声学老师。

1869年柴可夫斯基经历了一生中唯一的一次恋爱事件,爱上了女歌手黛西莉?雅尔托,两人并曾发展出一段恋情,可是个性内向害羞的柴可夫斯基一直不敢开口向黛西莉求婚,以致后来黛西莉另觅恋情。虽然柴可夫斯基在感情上受挫,不过作曲上却有了斩获,他初期的一些杰作如第一号弦乐四重奏、第二号交响曲以及交响幻想曲暴风雨等陆续问市。

《如歌的行板》是柴可夫斯基1871年创作的D大调《第一弦乐四重奏》的第二乐章,是这部作品中最动人的乐章。主题采用俄罗斯民歌《凡尼亚坐在沙发上》。这首民歌是1869年作者在基辅附近卡明卡他妹妹的庄园里听泥瓦匠唱的歌。记录后,立即配上和声,收入改编为钢琴二重奏的《俄罗斯民歌五十首》内。两年后,他写《第一弦乐四重奏》时,就很自然地运用了这个感人肺腑的曲调。

1860 年妹妹亚历山德拉出嫁后,搬到了乌克兰的卡明卡,柴可夫斯基经常去那里度过夏天。有一次他听到泥瓦匠瓦夏在他屋外干活儿,哼着悦耳的小调。柴可夫斯基打开窗户喊住他,亲切地对他说:“你唱得太好了,你能不能再唱一遍,让我把它记下来好吗?”瓦夏高兴地唱了起来,他很快地记录了下来。D大调弦乐四重奏的第二乐章的《如歌的行板》的旋律就是由此而来。这个旋律优美抒情,只要听过它的人没有一个不为之感动。

第一弦乐四重奏演出后获得了很大的成功,评论界也给予了很高的评价。拉罗什的评论文章中指出:“这首作品的特色是鲜明的曲调配上优美的和声,显得迷人;音调优雅,不同于一般;略带轻柔意味??确实具有美妙的音响效果。”

1877年初,莫斯科音乐学院为欢迎列夫·托尔斯泰的来访举办了音乐会,音乐会上演奏了《第一弦乐四重奏》中的第二乐章《如歌的行板》。托尔斯泰听了以后被感动得流下热泪,伟大作家写信给柴可夫斯基说:“??在莫斯科的最后一天,将永远留在我的记忆中。我的文学创作从来没有像那天晚上似的,得到那么多的报酬??我喜爱你的天才。”柴可夫斯基在回信中说:“像您这么伟大的艺术家的一双耳朵,要比一双普通的耳朵更能给予音乐家以鼓励。至于我,知道了我的音乐竟能感动您,迷住您,我是多么高兴而骄傲呀!”

这部四重奏很快就在西欧许多国家上演,特别是它的第二乐章行板还被改编为各种器乐独奏曲演出。柴可夫斯基本人也常常在交响音乐会上指挥演奏《如歌的行板》。随后几年内又接连有柴可夫斯基的第二、第三弦乐四重奏问世,然而最著名的仍然是他的第一首弦乐四重奏。柴可夫斯基终于完成了对自己提出的任务:使俄罗斯室内器乐曲成为广大群众的财富。室内器乐曲正是从此走向了繁荣。

鲍恩和巴尔巴拉在《挚爱的朋友》一书中说:“《如歌的行板》……是柴可夫斯基的代名词,正如亨德尔的《广板》一样,世人有时简直忘了作者还写过别的作品。”

欣赏提示

《如歌的行板》为复三部曲式。第一乐段bB大调,混合拍子(2/4、3/4)。

主题悠长缓慢的民歌音调(加弱音器)、抒发了内心世界的情感,而多次的下行四度进行,形成了俄罗斯民歌中通常表现沉郁、痛苦的典型音调。当主题第二次在小提琴声部完全重复时,其它声部作了不同的复调处理。

第一乐段的第二部分是上述主题的继续与变形。中提琴对第一小提琴的模仿,增强了旋律的感染力。

第二乐段在大提琴拨奏四个音的固定动机的背景上,由第一小提琴在D大调上奏出一个五声音阶的虔诚祈求的主题,这两大段音乐,在音乐与织体上形成了强烈的对比。第一大段全部用弓,第二大段低音拨奏;第一大段用复调手法,第二大段用主调手法。

再现段是第一乐段的压缩再现。主题三次重复,运用第一、二小提琴的齐奏,八度分奏及其它声部的不同的复调处理,使热切的愿望不断增长,而第二部分的忽强忽弱、忽断忽续的演奏,大、小提琴的对答,两次突然休止的妙用,表现了帝俄时代俄罗斯农民内心已失去平衡,无法控制流不完的眼泪,倾诉那说不完的痛苦。

尾声很长,先在主持续音的拨奏上由第一小提琴在G弦上奏中段的祈求的主题,以后经过断断续续、鸣鸣咽咽的音调,第一小提琴在bD大调上奏出主题变形,最后以变格终止的两个和弦结束,加深了这种抑郁与哀愁。

Tchaikovsky

柴可夫斯基的母亲喜欢音乐,歌声也甜美,因此柴可夫斯基自幼显露出对音乐的偏好。从四岁开始自行在家中的钢琴上弹奏,到六岁时无师自通地掌握了初步弹奏技巧。八岁时由于父亲工作调动,举家迁往圣彼得堡,柴可夫斯基于是进入当地的学校就读,开始接受正式的钢琴教育,不过来年因为父亲的工作异动,他的钢琴课程也随之中断。

虽然柴可夫斯基的父母知道柴可夫斯基有音乐天份,但并不认为其有成为专业音乐家的条件,为了他日后生活着想,于是要求他选读法律。因此柴可夫斯基十岁时就与兄长一起离家前往圣彼得堡进入一家法律预备学校就读。

在学期间柴可夫斯基对音乐并未忘情,有空时就尝试作曲,1855年起还跟随一位德国籍老师昆德林格学习钢琴和作曲理论。1859年柴可夫斯基从法律学校毕业,随后便进入司法院担任事务员,由于柴可夫斯基对于法律工作并没兴趣,而追求音乐发展的欲望却与日俱增,所以在1861年说服父亲,同意让他在工作之余进入大钢琴家鲁宾斯坦设立的音乐教室,随萨林巴学作曲。

1865年自音乐院毕业,毕业作品是一部以席勒《欢乐颂》为题材而写的清唱剧,得到了银牌奖。柴可夫斯基的毕业作品获得了尼古拉?鲁宾斯坦(安东?鲁宾斯坦胞弟)赏识,并被延请至尼古拉请柴可夫斯基到莫斯科的音乐教室担任和声学老师。

1869年柴可夫斯基经历了一生中唯一的一次恋爱事件,爱上了女歌手黛西莉?雅尔托,两人并曾发展出一段恋情,可是个性内向害羞的柴可夫斯基一直不敢开口向黛西莉求婚,以致后来黛西莉另觅恋情。虽然柴可夫斯基在感情上受挫,不过作曲上却有了斩获,他初期的一些杰作如第一号弦乐四重奏、第二号交响曲以及交响幻想曲暴风雨等陆续问市。

《如歌的行板》是柴可夫斯基1871年创作的D大调《第一弦乐四重奏》的第二乐章,是这部作品中最动人的乐章。主题采用俄罗斯民歌《凡尼亚坐在沙发上》。这首民歌是1869年作者在基辅附近卡明卡他妹妹的庄园里听泥瓦匠唱的歌。记录后,立即配上和声,收入改编为钢琴二重奏的《俄罗斯民歌五十首》内。两年后,他写《第一弦乐四重奏》时,就很自然地运用了这个感人肺腑的曲调。

1860 年妹妹亚历山德拉出嫁后,搬到了乌克兰的卡明卡,柴可夫斯基经常去那里度过夏天。有一次他听到泥瓦匠瓦夏在他屋外干活儿,哼着悦耳的小调。柴可夫斯基打开窗户喊住他,亲切地对他说:“你唱得太好了,你能不能再唱一遍,让我把它记下来好吗?”瓦夏高兴地唱了起来,他很快地记录了下来。D大调弦乐四重奏的第二乐章的《如歌的行板》的旋律就是由此而来。这个旋律优美抒情,只要听过它的人没有一个不为之感动。

第一弦乐四重奏演出后获得了很大的成功,评论界也给予了很高的评价。拉罗什的评论文章中指出:“这首作品的特色是鲜明的曲调配上优美的和声,显得迷人;音调优雅,不同于一般;略带轻柔意味??确实具有美妙的音响效果。”

1877年初,莫斯科音乐学院为欢迎列夫·托尔斯泰的来访举办了音乐会,音乐会上演奏了《第一弦乐四重奏》中的第二乐章《如歌的行板》。托尔斯泰听了以后被感动得流下热泪,伟大作家写信给柴可夫斯基说:“??在莫斯科的最后一天,将永远留在我的记忆中。我的文学创作从来没有像那天晚上似的,得到那么多的报酬??我喜爱你的天才。”柴可夫斯基在回信中说:“像您这么伟大的艺术家的一双耳朵,要比一双普通的耳朵更能给予音乐家以鼓励。至于我,知道了我的音乐竟能感动您,迷住您,我是多么高兴而骄傲呀!”

这部四重奏很快就在西欧许多国家上演,特别是它的第二乐章行板还被改编为各种器乐独奏曲演出。柴可夫斯基本人也常常在交响音乐会上指挥演奏《如歌的行板》。随后几年内又接连有柴可夫斯基的第二、第三弦乐四重奏问世,然而最著名的仍然是他的第一首弦乐四重奏。柴可夫斯基终于完成了对自己提出的任务:使俄罗斯室内器乐曲成为广大群众的财富。室内器乐曲正是从此走向了繁荣。

鲍恩和巴尔巴拉在《挚爱的朋友》一书中说:“《如歌的行板》……是柴可夫斯基的代名词,正如亨德尔的《广板》一样,世人有时简直忘了作者还写过别的作品。”

欣赏提示

《如歌的行板》为复三部曲式。第一乐段bB大调,混合拍子(2/4、3/4)。

主题悠长缓慢的民歌音调(加弱音器)、抒发了内心世界的情感,而多次的下行四度进行,形成了俄罗斯民歌中通常表现沉郁、痛苦的典型音调。当主题第二次在小提琴声部完全重复时,其它声部作了不同的复调处理。

第一乐段的第二部分是上述主题的继续与变形。中提琴对第一小提琴的模仿,增强了旋律的感染力。

第二乐段在大提琴拨奏四个音的固定动机的背景上,由第一小提琴在D大调上奏出一个五声音阶的虔诚祈求的主题,这两大段音乐,在音乐与织体上形成了强烈的对比。第一大段全部用弓,第二大段低音拨奏;第一大段用复调手法,第二大段用主调手法。

再现段是第一乐段的压缩再现。主题三次重复,运用第一、二小提琴的齐奏,八度分奏及其它声部的不同的复调处理,使热切的愿望不断增长,而第二部分的忽强忽弱、忽断忽续的演奏,大、小提琴的对答,两次突然休止的妙用,表现了帝俄时代俄罗斯农民内心已失去平衡,无法控制流不完的眼泪,倾诉那说不完的痛苦。

尾声很长,先在主持续音的拨奏上由第一小提琴在G弦上奏中段的祈求的主题,以后经过断断续续、鸣鸣咽咽的音调,第一小提琴在bD大调上奏出主题变形,最后以变格终止的两个和弦结束,加深了这种抑郁与哀愁。

Tchaikovsky

同课章节目录

- 第一单元 举杯祝福

- 歌唱祖国 举杯祝福

- 国家

- 五线谱识读(五)

- 第二单元 八音和鸣(三)

- 百鸟朝凤 江河水

- 渔舟唱晚 夜深沉

- 第三单元 泥土的歌(三)

- 年轻的朋友

- 都达尔和玛利亚

- 阿瓦尔古丽 银杯

- 第四单元 键盘上的舞蹈

- c小调(“革命”)练习曲

- A大调波兰舞曲

- 月光 秋的巧语

- 第五单元 梨园百花(二)

- 谁说女子享清闲

- 我家有个小九妹

- 手拉风箱呼呼响

- 对花

- 第六单元 七彩管弦(三)

- 如歌的行板 G大调弦乐小夜曲

- a小调钢琴三重奏

- 室内乐

- 第七单元 让世界充满爱

- 让世界充满爱 欢乐颂

- 第八单元 歌剧览胜(一)

- 北风吹 扎红头绳

- 绣红旗

- 歌剧(一)

- 我们的音乐天地

- 校园的早晨

- 一个真实的故事 红梅赞

- 音乐小百科